今回は、声における3つの共鳴「鼻腔」「口腔」「咽頭腔」について掘り下げます。

目次

歌に使う共鳴は大きく3種類

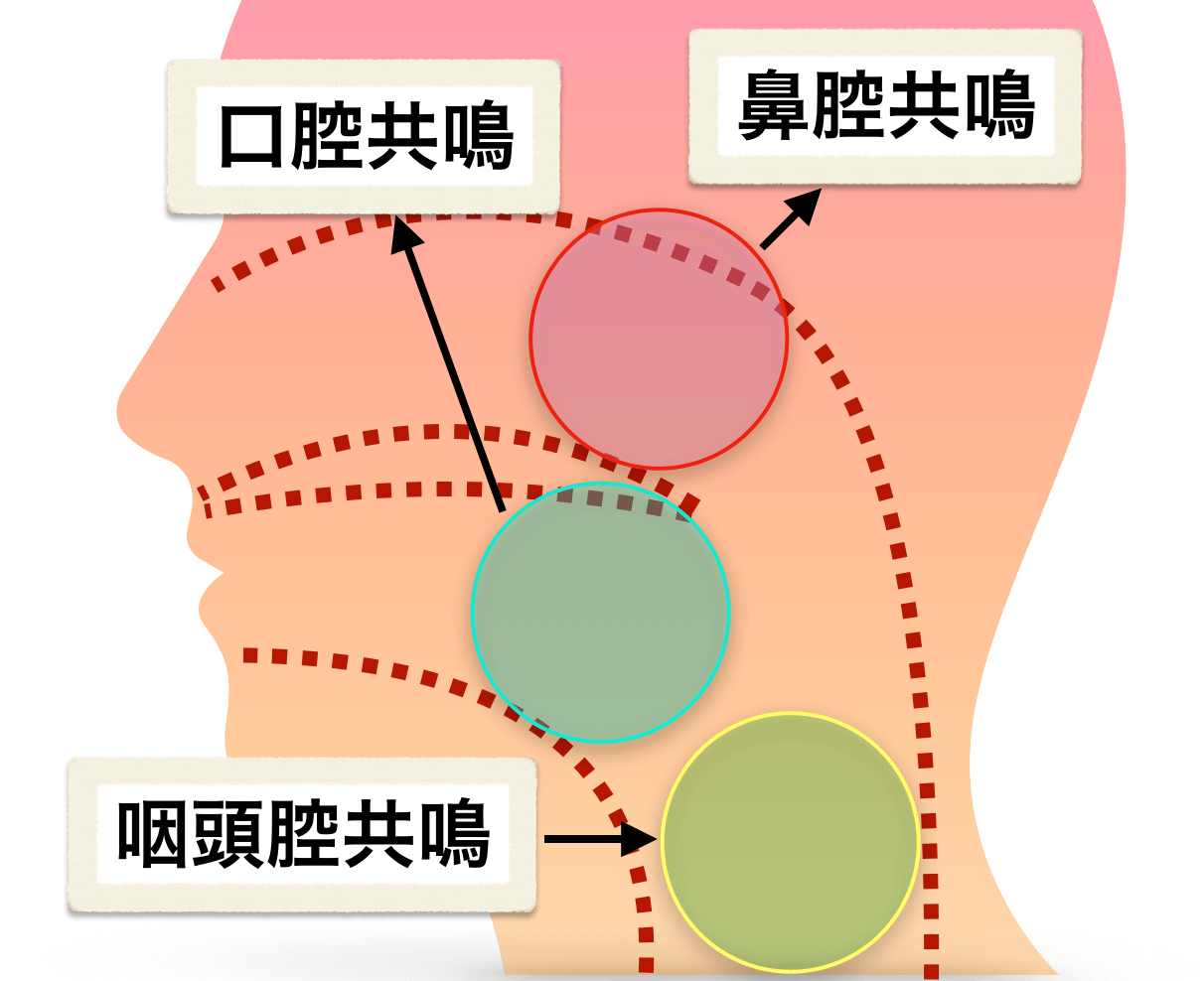

歌声において考えるべき共鳴は、

共鳴の種類

- 鼻腔共鳴

- 口腔共鳴(上アゴ・軟口蓋〜硬口蓋の共鳴)

- 咽頭共鳴(咽頭腔共鳴)

という3つです。

具体的な構造がどうなっているか気になる人は、こちらで↓

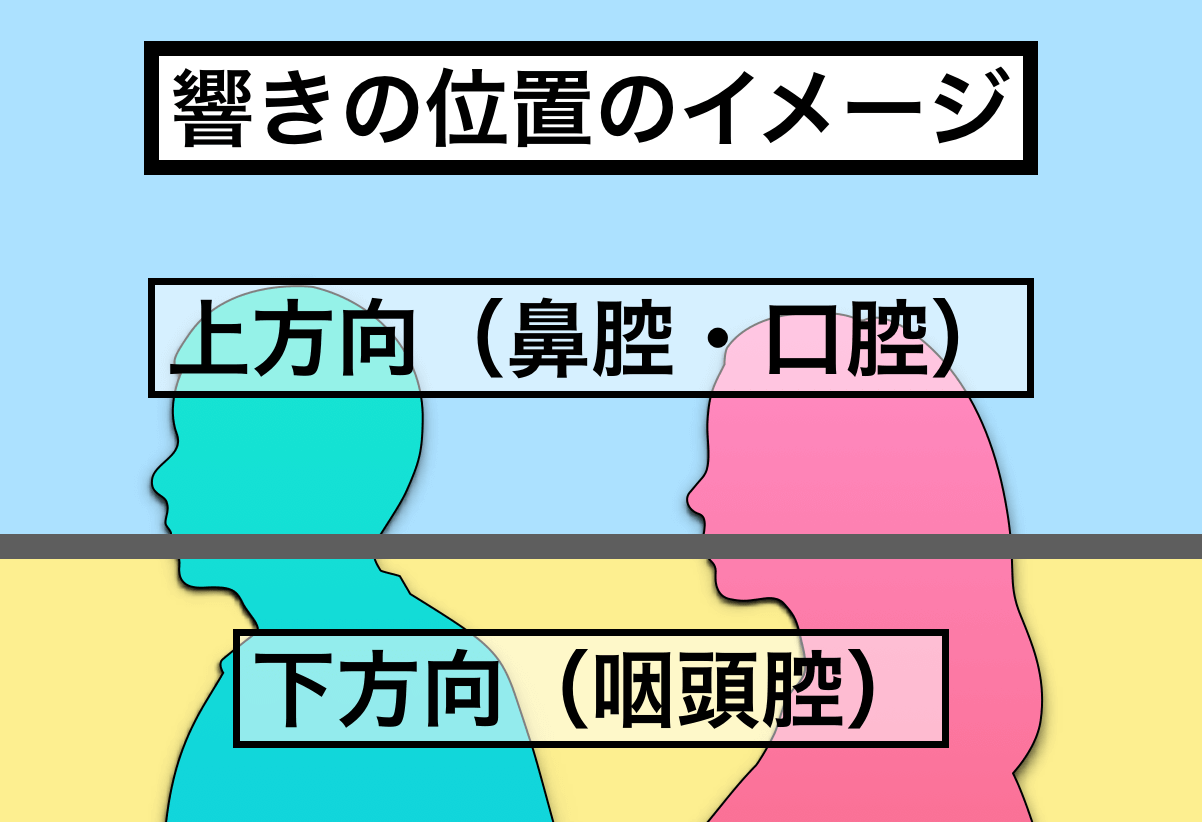

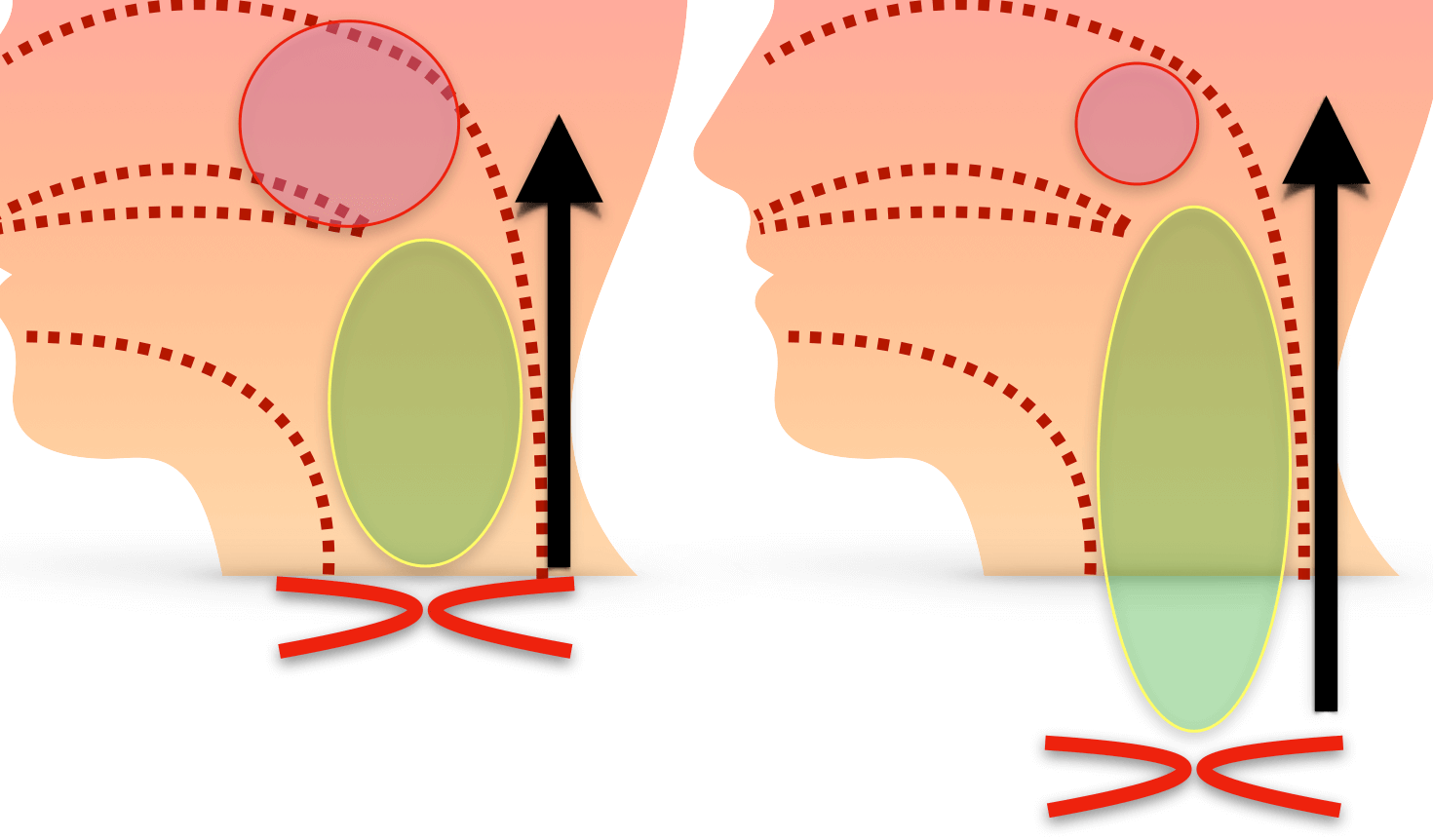

これらの共鳴は、もっと簡単に、

- 上方向の共鳴(鼻腔・口腔)

- 下方向の共鳴(咽頭)

このように考えるとわかりやすいです↓

それぞれの共鳴について掘り下げます。

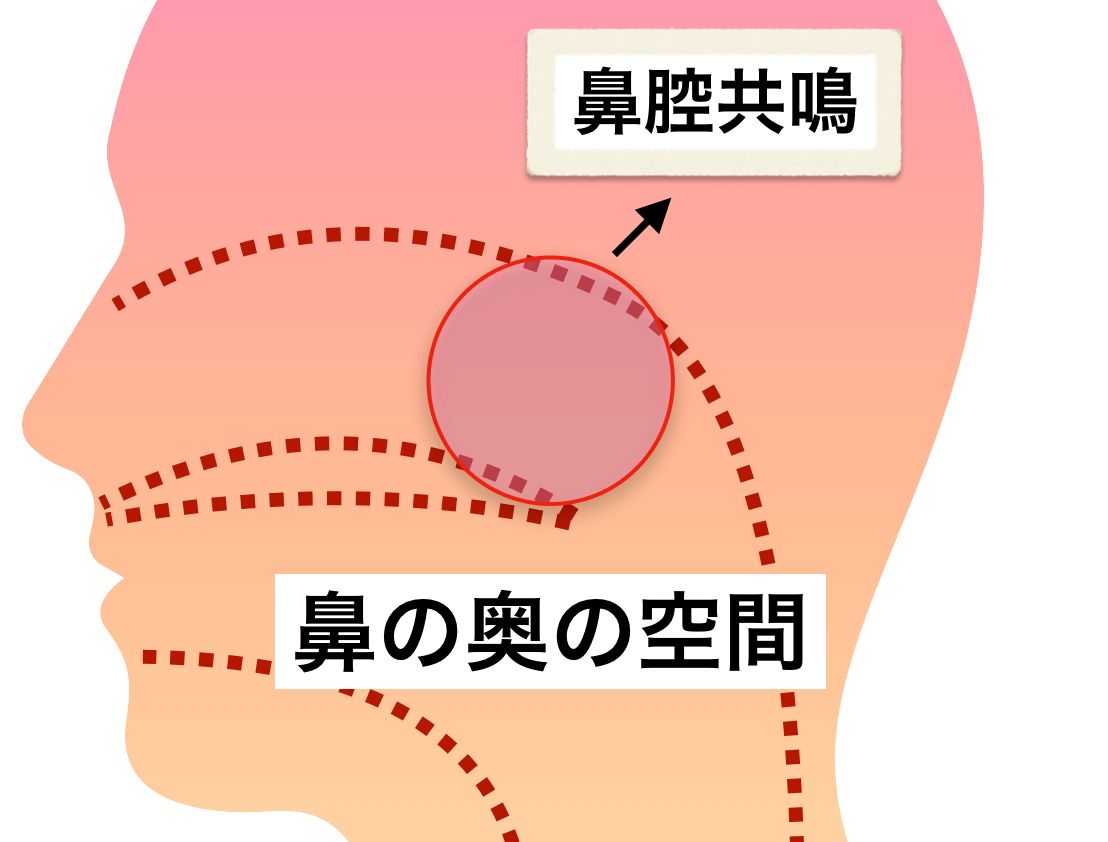

鼻腔共鳴について

鼻の奥にある空間に響かせる共鳴のことです。

感覚的には、目頭の間くらいから後頭部までの間(斜め上前から斜め上後ろ)に声を当てるような感覚です。

もちろん、人によって感覚の違いはあるでしょう。

鼻腔共鳴の特徴・性質

性質は、

- 高音域で共鳴しやすい

- 高い音の性質に聞こえる

- 綺麗な印象を作る

- 明るい印象を作る

- 丸みのある印象を作る

- 奥まった抜け感を作る

などなどです。

赤字の部分は、次に説明する口腔共鳴との違いです。それ以外はほぼ同じような特徴になります。

鼻腔共鳴のウェイトが強いと、丸みのある声質や奥まった声質を作ります。

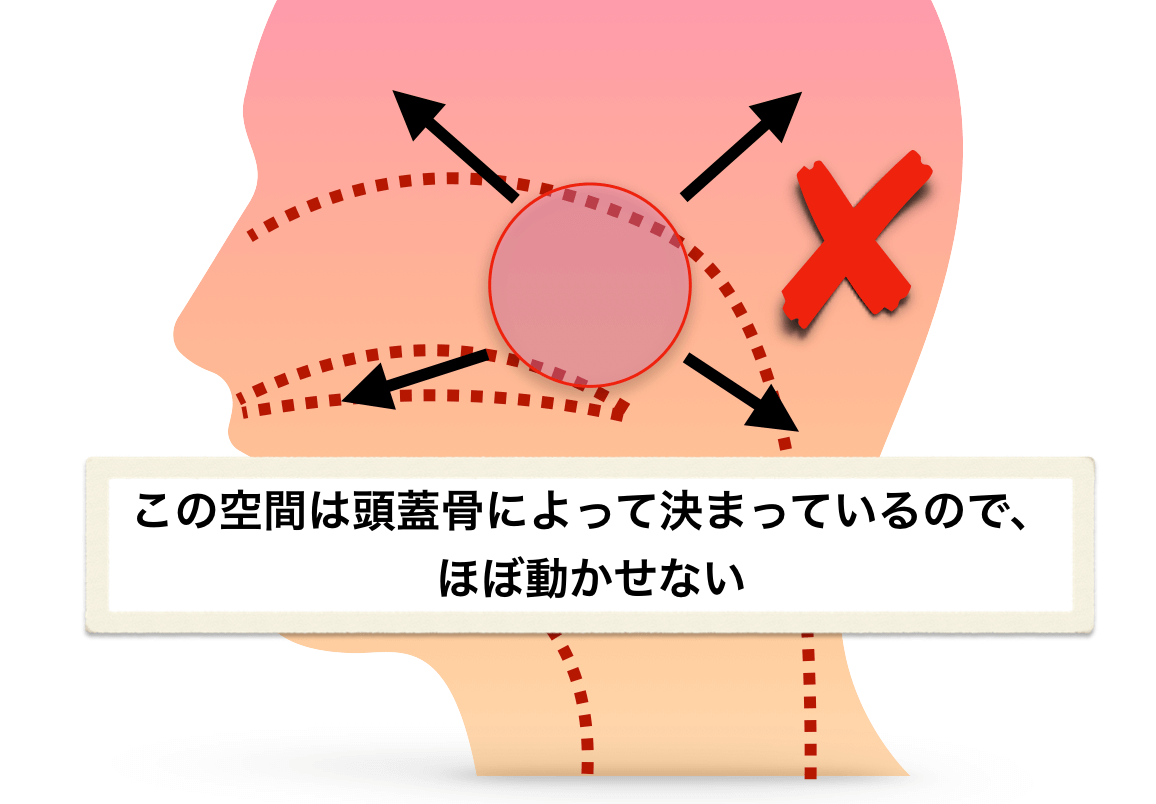

鼻腔共鳴の空間自体は、ほとんどコントロールできない

鼻腔共鳴を考えるときにまず知っておくべきなのは、鼻腔共鳴の空間はほとんどコントロールできないということです。

鼻腔共鳴の空間は、その空間を動かす部分がほとんどないため、頭蓋骨の形によって大半が決まっているとも言えます。

*眉間を引き上げるなど、表情筋の変化によってほんの若干は変化するので、「ほぼ動かせない」という表現になります。

先ほどの動画見返してみるとわかりますが、鼻腔の空間の大きさは自体はほぼ変化していませんね。

つまり、鼻腔共鳴とは鼻腔の空間の大きさをコントロールするものではないということです。

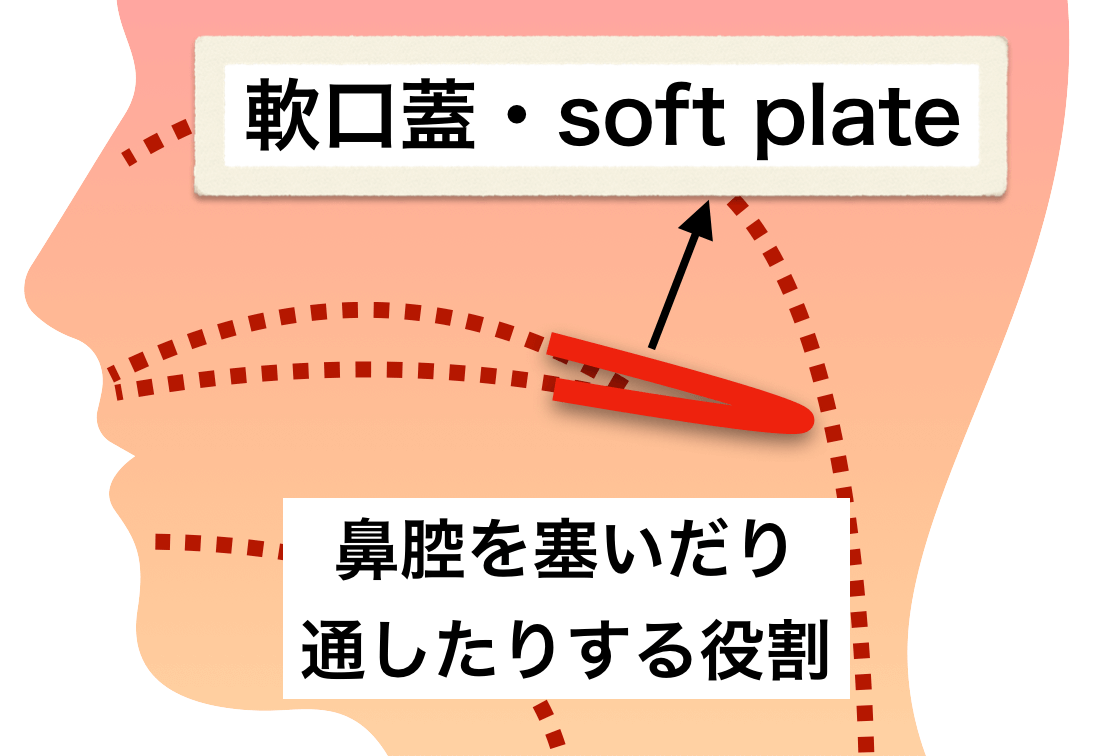

鼻腔共鳴は軟口蓋が制御している

では、「鼻腔共鳴をコントロールしている部分はどこなのか?」というとコレです(*再生位置1:53〜)↓

「軟口蓋」です。

先ほどのMRI動画で言えば、1:07〜の「soft plate」です。

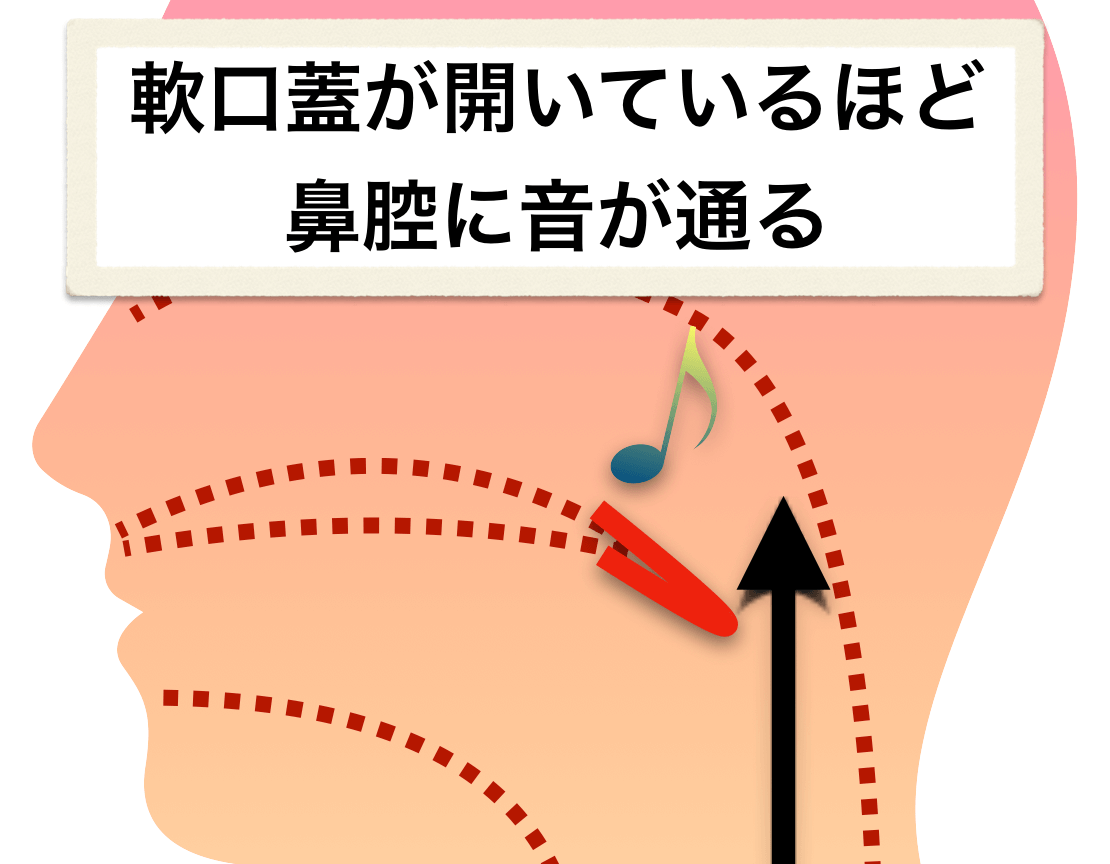

この部分が開いている状態だと、音が鼻の方向へ抜けます。

この軟口蓋が、発声時にピコピコと開いたり閉じたりしているのですね。完全に閉じていても音は伝わるので全く響かないというわけではないですが、この開き具合が鼻腔方向への抜け感を作り出しています。

つまり、

『鼻腔共鳴は軟口蓋を開けば成立する』と言えますし、人間はある程度自然に軟口蓋が開いているので、ある意味鼻腔共鳴は自然に行われているものとも言えます。

ただし、軟口蓋が常に開いていればいいというものでもありません。常に開いている状態や開きすぎている状態は医学用語で「開鼻声」と呼ばれ、基本的に良いものではありません。

鼻腔共鳴のやり方

やり方は簡単です。

- まず口を閉じます

- そのまま鼻歌のように声を出します。「フン〜フン〜♩」

- 当然ですが、鼻から息が出ていますね。つまり、軟口蓋が開いて息が流れているということ

- これで鼻腔共鳴の完成です

「簡単すぎない?」と思うかもしれませんが、本当にコレだけなんです。

よく考えてみてください。

- 鼻腔そのものは頭蓋骨なので、膨らまない

- 鼻腔に声(音)を通すのは、軟口蓋が適度に開いているかどうか

であれば、『鼻から息が漏れている時点で鼻腔共鳴は成立している』と考えることができますよね。

よく「鼻腔共鳴ができない」など語られることが多いですが、そんなに難しいことではなく口を閉じて鼻から声を通せるのであれば鼻腔共鳴はできていますし、それ以上”鼻腔そのものは”どうすることもできません。

しかし、

実は、間接的に鼻腔共鳴をコントロールしている部分がもう一つあります。

それが『咽頭腔(咽頭共鳴)』。そして一般的に語られる『鼻腔共鳴』とは、この咽頭腔との関係性によって生まれる鼻腔に強く響く感覚のことを指していることが多いです。つまり、「鼻腔共鳴ができない」と言っている人の問題はこちらにあることが多いです。

これについては、「咽頭共鳴」を説明してからの方がわかりやすいと思うので後半にて。

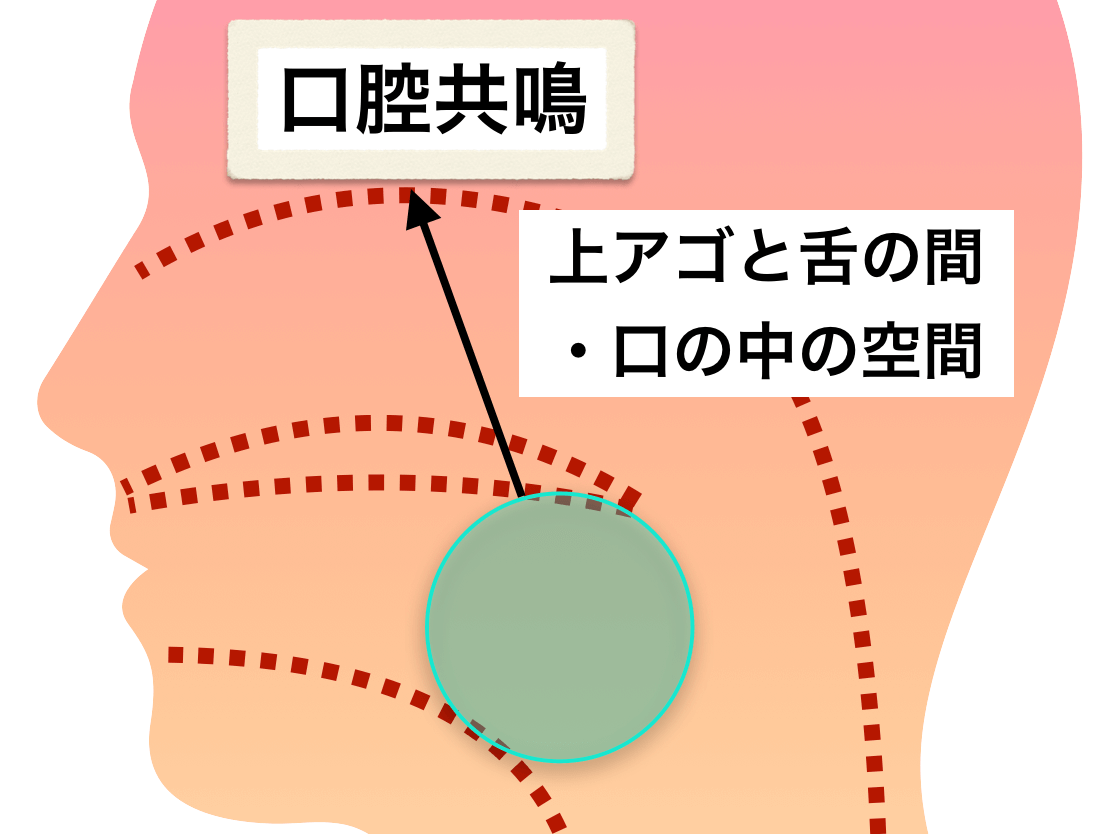

口腔共鳴(口の中の空間)について

これは鼻腔との繋がりがある(軟口蓋を共有)する共鳴で、『口腔共鳴』『軟口蓋の共鳴』『軟口蓋〜硬口蓋、舌、アゴで作る空間の共鳴』など色々な呼び方があるでしょう。

簡単に考えたい場合は、「口の中の共鳴」と考えておけばOKです。

この共鳴は主にあご・舌の動きによって作られる共鳴です。それぞれがどう動くかによって共鳴がコントロールできます。

また、先ほどの軟口蓋を閉じると鼻に抜ける音が少なくなる分、口腔に音が響きやすくなります。そういう点では、鼻腔と口腔は響きを奪い合っているとも言えますが、「口腔に響かせるために、軟口蓋を閉じなければいけない」とは考える必要がありません。

基本的にこの共鳴は「口の開き具合」と考えておけばいいでしょう。

ちなみに口腔共鳴を駆使すると、こういう音色も作れます↓

口腔共鳴の特徴・性質

特徴は鼻腔と同じようなものです。

- 高音域で共鳴しやすい

- 高い音の性質に聞こえる

- 綺麗な印象を作る

- 明るい印象を作る

- 広がりのある印象を作る

- 爽やかな印象を作る

赤字の部分は、鼻腔共鳴との違いです。

口腔共鳴の意識は、上アゴに声を当てるニュアンス(斜め前)で、声が前に飛ぶイメージです。

当然それは明るく素直に飛んでくる音なので、爽やかに感じられます。

口腔共鳴のやり方

特にやり方らしいやり方というものはないのですが、以下が一番感じやすい方法です。

- まず、口を閉じて「んー」と声を出します

- 次に唇は閉じたまま口の中に大きな飴玉が入っているイメージで口の中の空間を広げていくと、「も」もしくは「む」に近い音になるでしょう

- この時、唇や口の中がしっかりと振動しているはずです

この口の中に響いている感覚が口腔共鳴です。

ある意味、口腔共鳴はほとんどの発声で無意識に使われているものとも言えますし、発音によって変化するものであるとも言えます。

口腔共鳴をしっかりと作るためには

- 口を大きく開く意識をする

- あごを縦に開ける意識をする

- 舌を上げない意識をする

などが有効ですが、発音次第で変わってしまうものでもありますし、口腔共鳴は大きければ大きいほど良いというわけでもありません。

例えば、限界まで口を大きく開けて歌うと、それはそれで不自然な歌になってしまうでしょう。

この共鳴は発音という部分とリンクしているので、共鳴として過度に意識する必要性はありません。

上方向の共鳴トレーニング

鼻腔や口腔などの上方向への共鳴のトレーニングは「ハミング練習」がオススメです。

やり方次第で、鼻腔中心・口腔中心と対応できます。

咽頭共鳴(咽頭腔共鳴)について

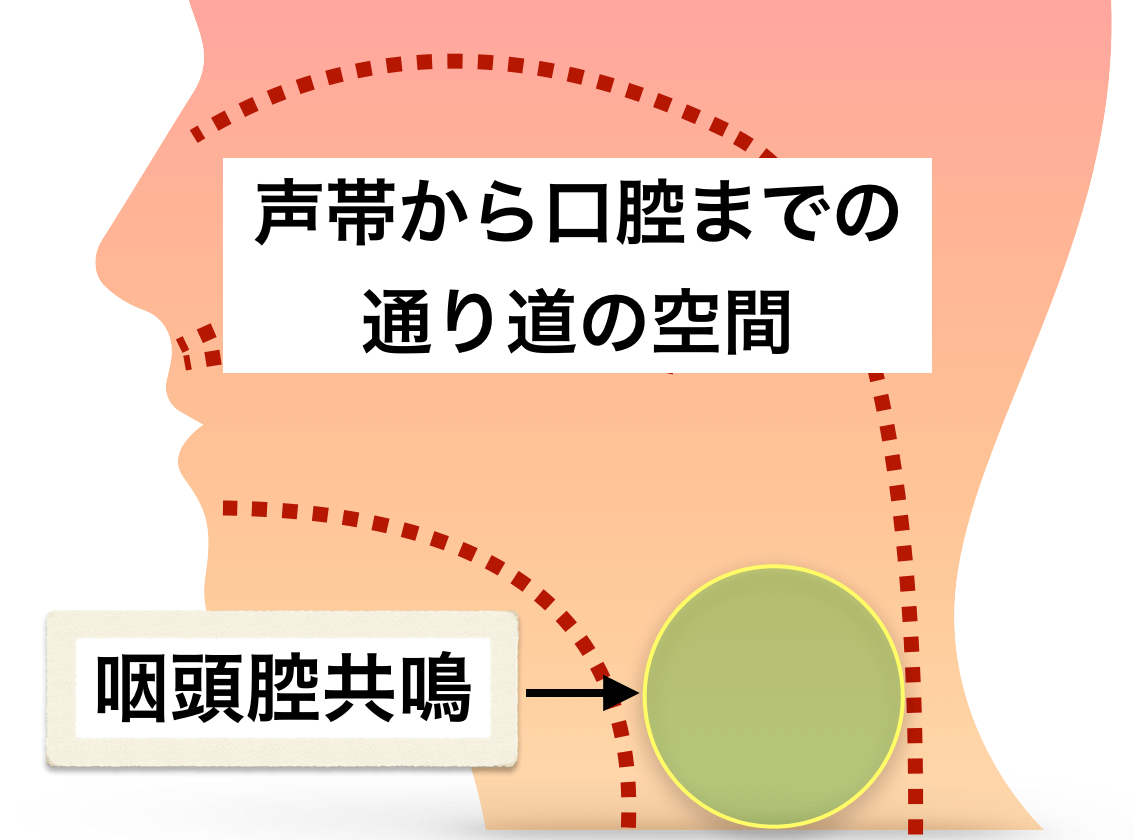

咽頭共鳴は、声帯から口腔までの間にある空間の共鳴です。

簡単に考えたい場合は、「喉の空間」と考えておけばOKです。

この空間も自然に共鳴している部分ではありますが、喉締め発声などで潰れてしまったり、コントロールによって大きく変化させることができる部分なので、共鳴の中では「鍛える」という言葉が一番当てはまりやすいでしょう。

咽頭共鳴を最大化させた発声は、オペラなどのクラシックの発声をイメージするとわかりやすいでしょう↓

咽頭共鳴の特徴・性質

特徴は

- 低音域で共鳴しやすい

- 低い音の性質に聞こえる

- 深い声になる

- 太い印象を作る

- 重たい印象を作る

などなど。

基本的に太くパワフルな声を作るときに役立ちます。

クラシックではこの咽頭共鳴を極端に作ることで、声量を最大化させていますが、ポップスなどでは作り過ぎは良くないかもしれません(*決まりはないですが)。

咽頭共鳴のやり方

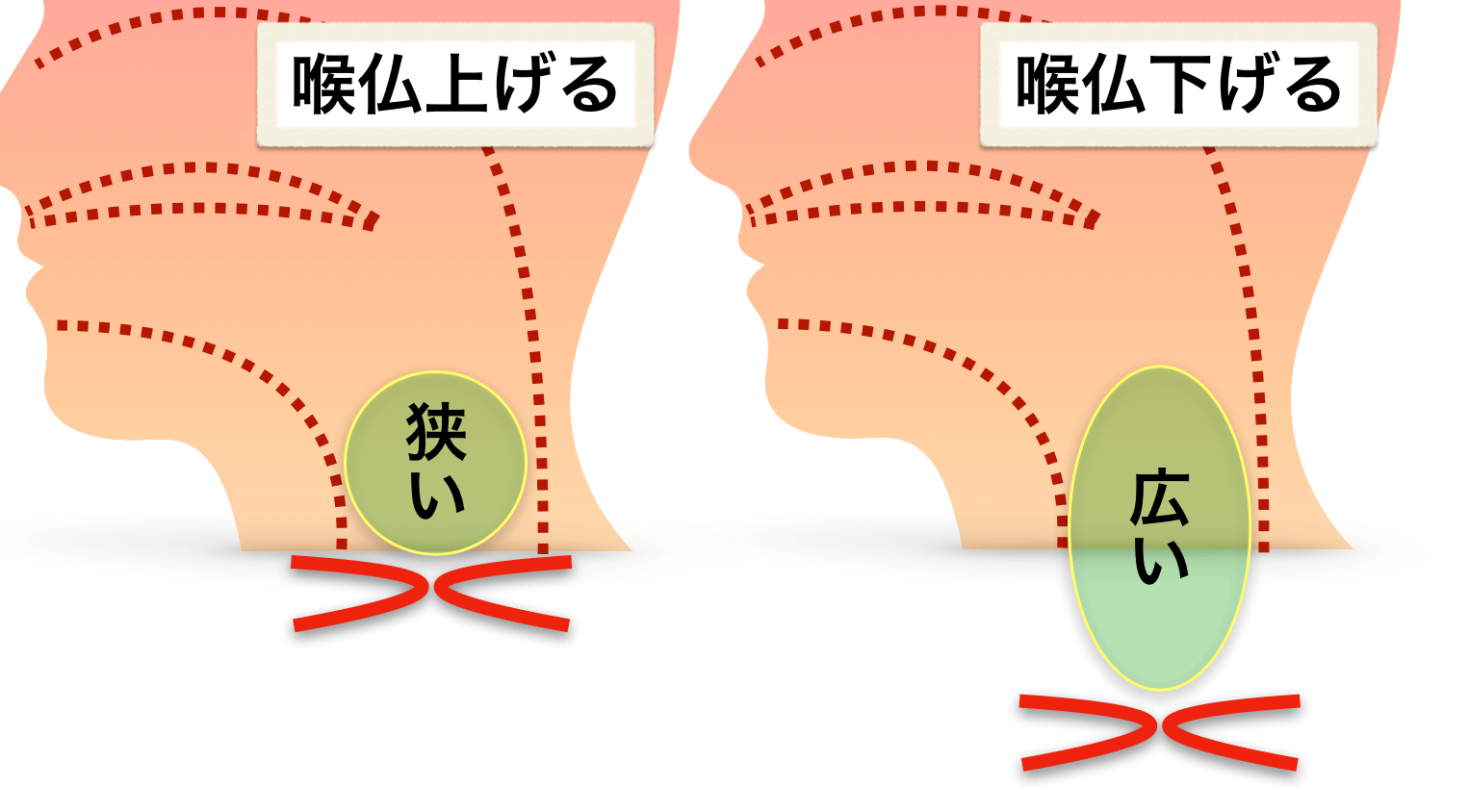

これは単に「喉仏を下げるだけ」です。

喉仏は声帯のある位置なので、これを下げることで喉の空間が広がる(声帯からの距離ができる)ということです。

喉仏の位置は、ある程度しっかりと動かすことができるので、最も操作しやすい共鳴と言えます。

例えば、クラシックのシンガーはこれを利用して咽頭共鳴を最大化させ、マイクなしでも響き渡る大きな声量を生み出します。

咽頭共鳴のトレーニング

下方向への共鳴のトレーニングは「声帯の位置(喉仏の位置)」のコントロールが重要になってきます。

トレーニング方法は『咽頭共鳴のトレーニング』についての記事にて。

咽頭共鳴が「鼻腔共鳴」を生み出す?

先ほど鼻腔共鳴の項目で後回しにしていましたが、鼻腔共鳴をコントロールしているもう一つの部分が「咽頭腔」です。

簡単に言えば、

- 咽頭共鳴を作らないほどに、鼻腔共鳴が強くなる

- 「咽頭共鳴」と「鼻腔共鳴」は、相反する関係に感じやすい

ということ。

なぜか?

それは、

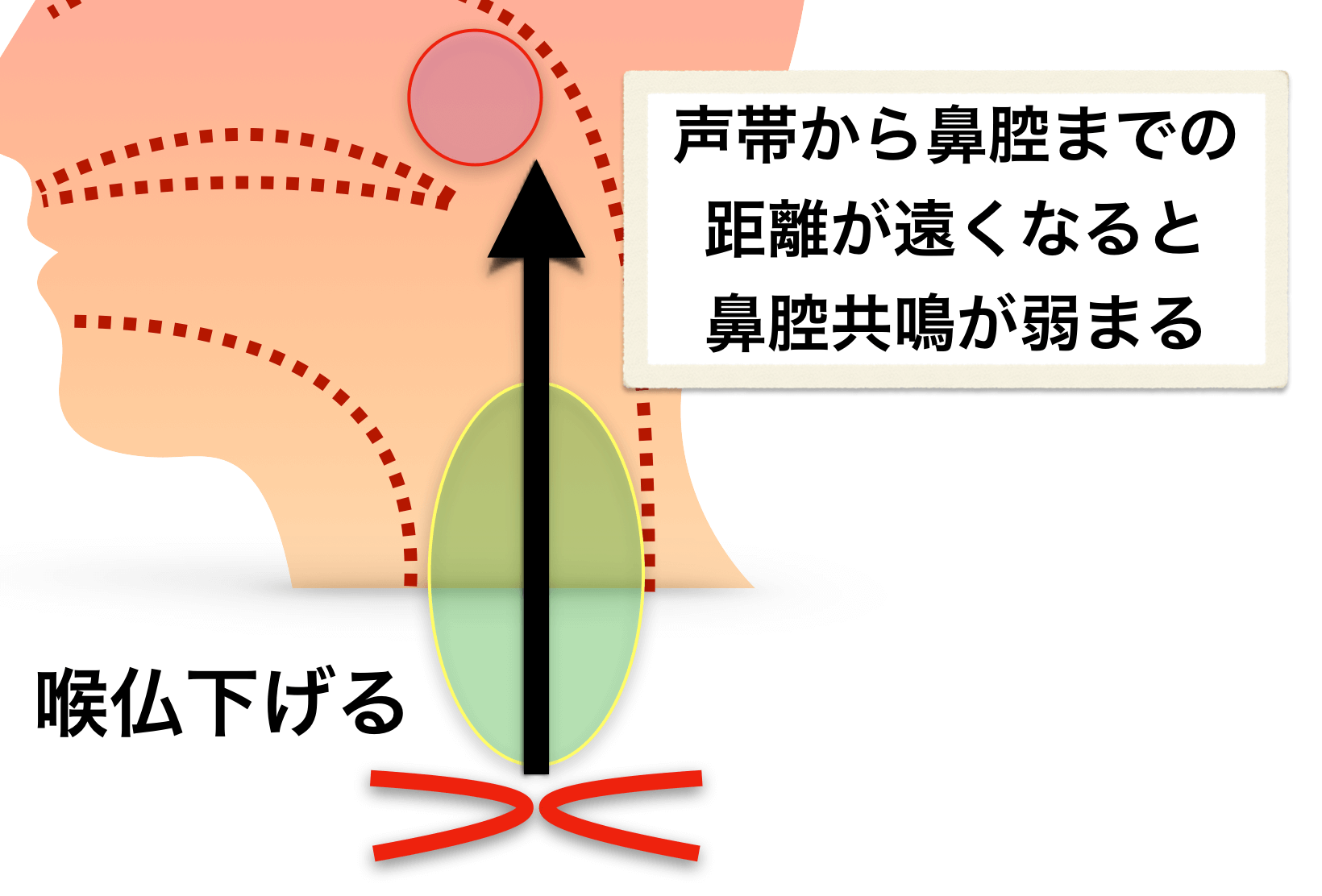

- 喉仏が下がると、声帯という音源が下に下がり、鼻腔から遠ざかるため

です。

まず、咽頭共鳴をしっかりと作ると喉仏が下がります。喉仏が下がるということは、声帯から鼻腔までの距離が遠くなっています。そして、音源が遠ざかれば、それだけそこに響く音量も小さくなります。

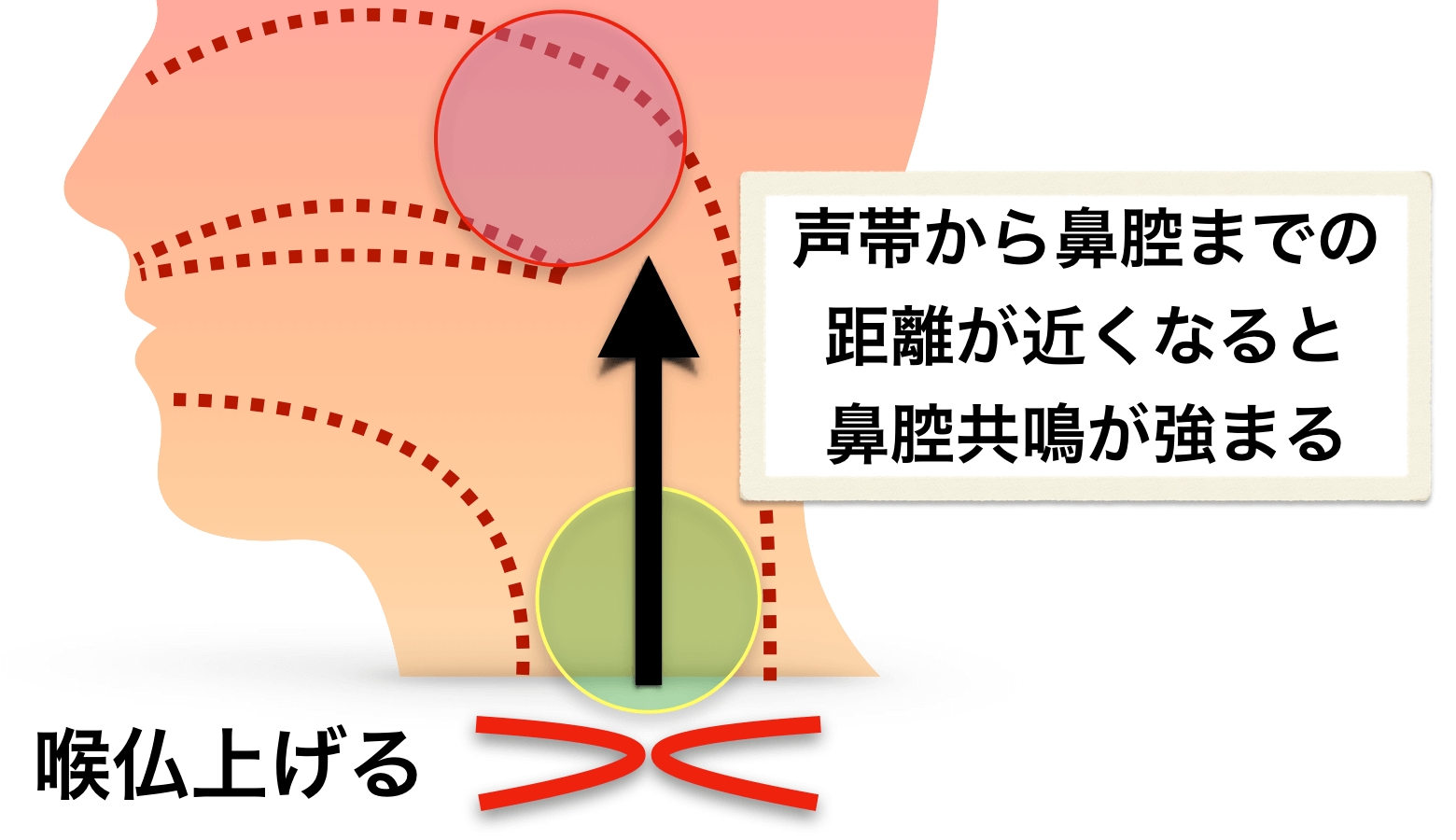

逆に喉仏を上げると、声帯という音の発信源が鼻腔に近づき、鼻腔共鳴が強まると言えます。

トンネルの入り口の近くで声を出すと、トンネルに音がよく響きますが、トンネルから離れたところで声を出すとトンネルへの響きは弱まるというイメージです。

これは実際に体感できます。

試しに、

- 喉仏を極端に下げた状態での発声

- 喉仏を上げた、もしくは下げない状態での発声

のどちらが鼻に響いている感じがするかを試してみると、体感できると思います。

つまり、音の発信源から鼻腔までの距離感によって共鳴の強さが決まるのであれば、鼻腔共鳴の強さを決めているのは咽頭共鳴(喉仏の位置)ということになるのですね。

つまり、音の発信源から鼻腔までの距離感が鼻腔共鳴の強さを決めているということ。

まとめると

- 咽頭共鳴を弱める(喉仏を上げる)と、鼻腔共鳴が強くなる

- 咽頭共鳴を強める(喉仏を下げる)と、鼻腔共鳴が弱くなる

実際に、世の中で語られる「鼻腔共鳴」は、

- 軟口蓋を開いて鼻に声が抜けるようにしよう

という意味よりも

- 鼻の方向に声を強く響かせよう

という意味で語られることが多いため、後者を実現したければ喉仏に着目しなければいけないというのがこれの面白いところです。

-

-

「鼻腔共鳴ができない」という問題について

続きを見る

共鳴は自分の持っている体を活かす意識が大切

鼻腔・口腔・咽頭腔の3つのコントロールは、自分が持っている体以上のことはできません。

例えば、小さな子供がいくら咽頭共鳴を鍛えて最大化させたところで、大人のような太い声を出すことはできません。これは、骨格的な限界があるからですね。

また、歌は共鳴が大きければ大きいほど良いというわけではありません。これは骨格の小さな子供でも歌が上手い人がいるということを考えればわかることでしょう。

大事なのはどれくらい響くかではなく、持っている体でどう響かせるかという部分です。

共鳴の質は共鳴の前段階でほとんど決まっていることがある

共鳴をコントロールするために色々なトレーニングをすること自体は良いことなのですが、実は共鳴の前段階で共鳴の質が決まっているという考え方をすることは重要です。

つまり、共鳴を良くしたい時に共鳴以外に着目しなければいけないことがあるということです。

例えば、「喉締め発声」と呼ばれる状態は、声帯の音程を調節する能力が足りないため、喉周りを締めてでも高音を発しようとする現象です。この喉が締まっている状態は、共鳴目線で言えば「咽頭腔が潰れてしまっている状態」ということです。

これは声帯の能力不足が共鳴を邪魔している状態なので、共鳴を広げようとトレーニングしても広げられません。共鳴を広げると音程を維持できない、音程を維持すると共鳴を広げられない、という状態です。

この場合、先に声帯の能力部分の問題を解決しなければいけません。

共鳴を害することがなければ共鳴のコントロールはすんなりできるようになります。

つまり、共鳴のトレーニングよりも優先すべきことがある場合は、共鳴を後回しにした方がいいのです。これは各自の状況によって違うので、臨機応変に対応しましょう。