今回は、歌における『鼻歌・ハミング』のトレーニングについて掘り下げていきます。

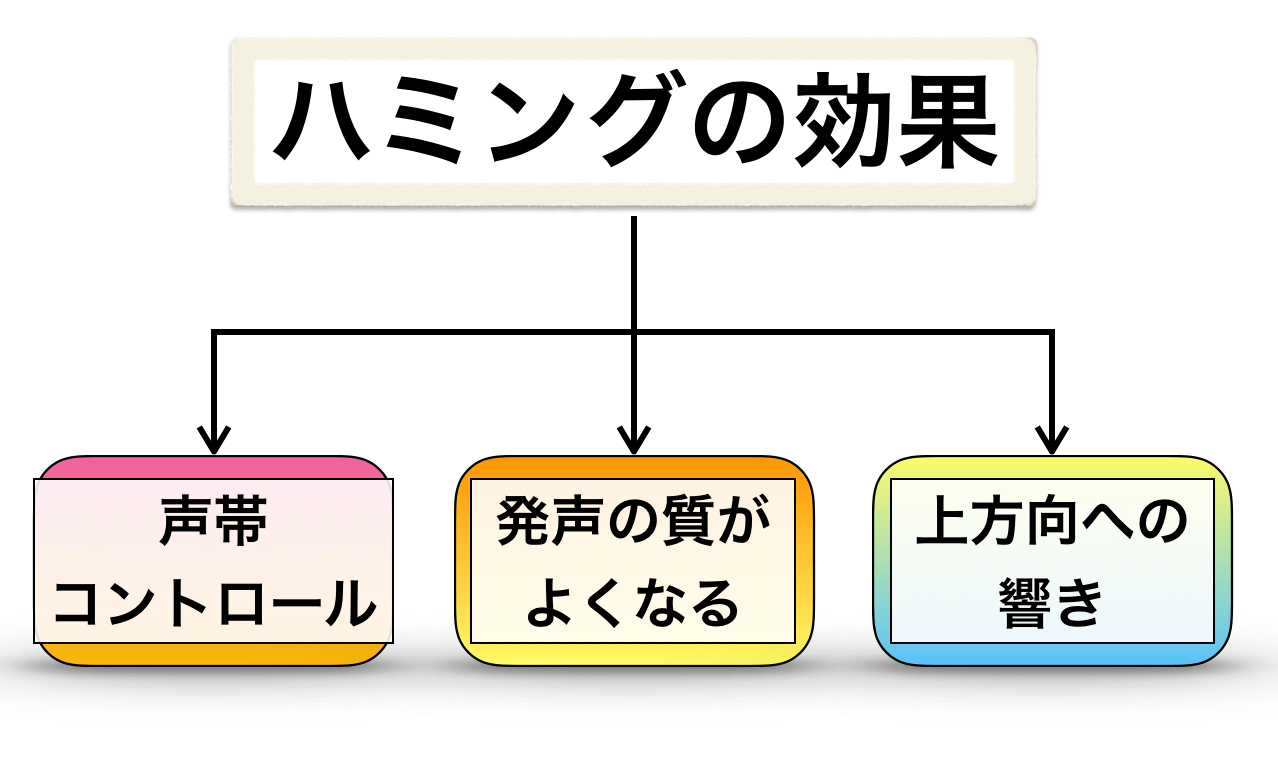

ハミングの主な効果は、

- 声帯のコントロール能力を効果的に高める

- 発声の質が良くなる

- 鼻腔・口腔など上方向への響きが身につく

という3つです。

目次

『ハミング』とは

ハミングとは

- 鼻歌のこと

- 口を閉じて歌うこと

です。

*ただし、鼻歌とは「鼻にかかった小声で歌う歌」「口を閉じたまま小声で歌う歌」という2種類の意味合いがあり、前者のように口を閉じなくても鼻歌という場合もあるので、その場合はハミングと鼻歌は違う意味になります。ここでは同じものとして考えます。

ハミングは、歌の中での表現としても使われます↓

歌におけるハミングとは、単純に口を閉じて声や息を鼻に抜くようにして歌うことで、定義についてはこれ以上何も言うことはないのですが、ボイストレーニングにおいて、ハミングのやり方は大きく二つのやり方に分類できます。

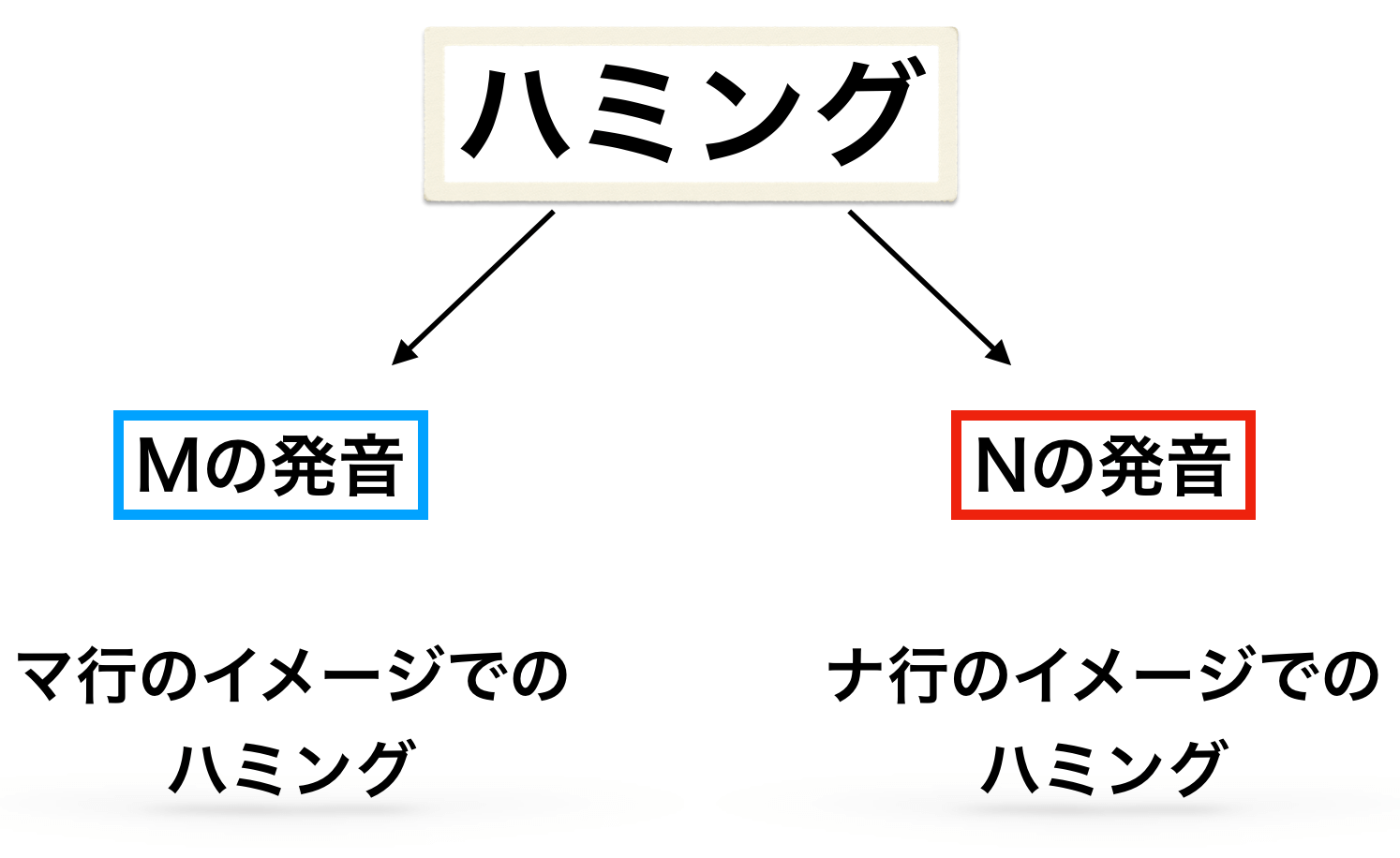

2種類のハミング練習のやり方

ハミング練習方法は大きく分けて2種類、

- 『M』の発音のハミング

- 『N』の発音のハミング

があります。

①ハミング『M』の発音

一つ目は「M」の発音のハミング。「マミムメモ」行の発音をする直前の状態です。

「M」の発音は

- 口を閉じる

- アゴと歯はリラックスした状態

- 舌は自然な位置

- 口の中にある程度の空間ができる

というのが特徴です(*赤字がNとの違いの部分)。

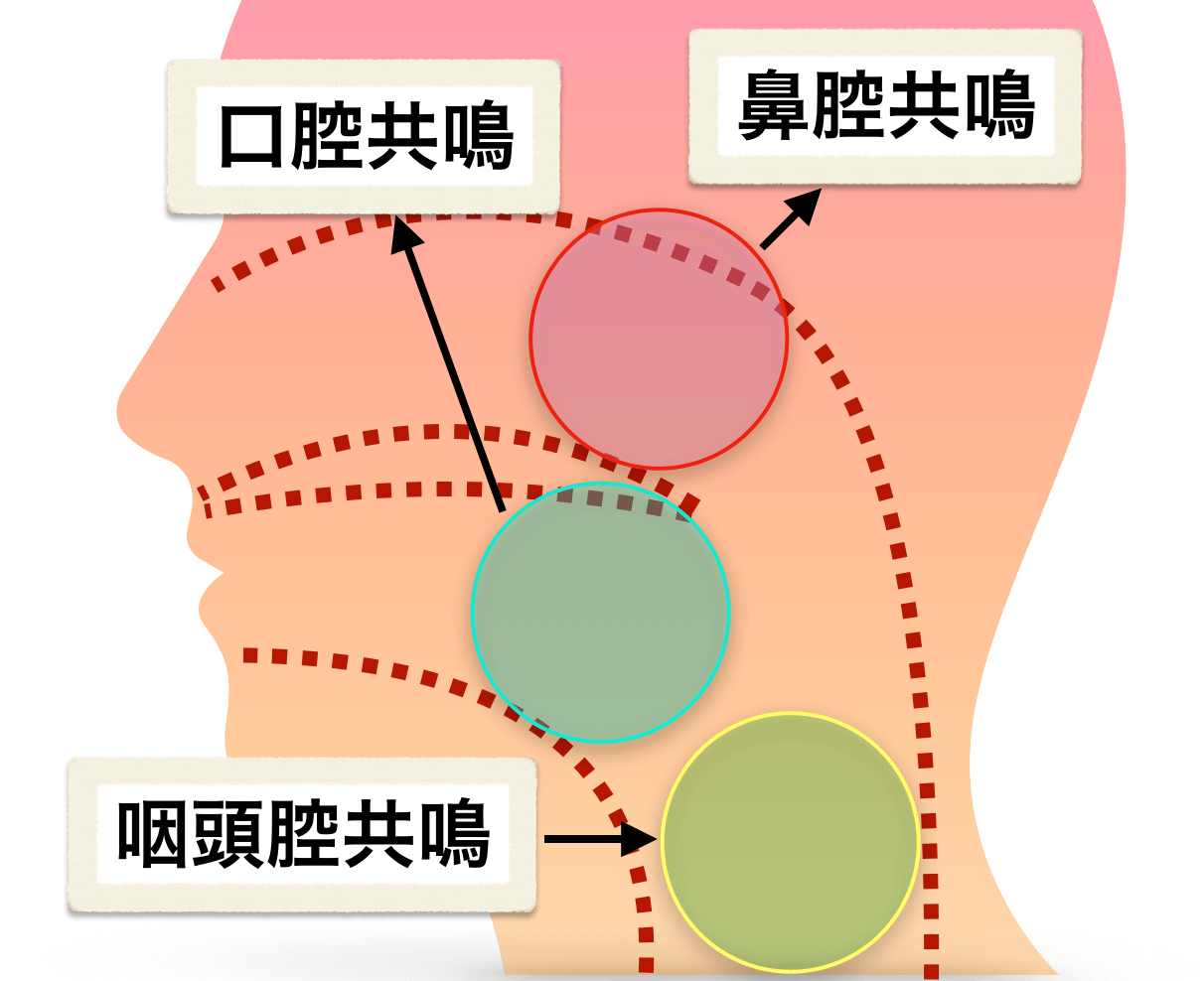

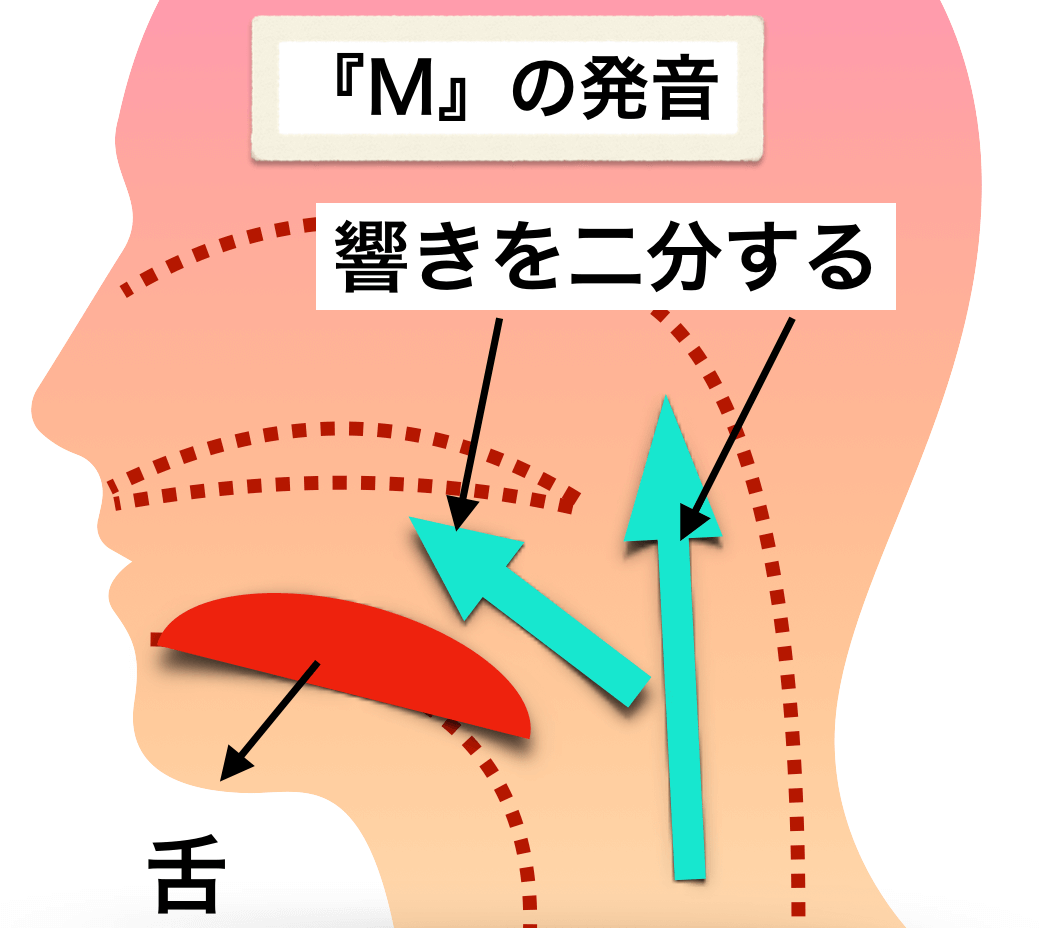

この『M』の発音でのハミングの主な効果は、

- 鼻腔への響きを身につけること

- 口腔(口の中)や上アゴへの響きを身につけること

「M」の発音は、鼻腔と上アゴへの響きを2分して響かせることになります。

つまり、「鼻腔」と「口腔」の両方の響きのトレーニングになるということです。

おそらく、唇と鼻の両方がビリビリと振動するはず。両方のビリビリを保つように発声するのが、コツです(*このビリビリの感覚は、人それぞれの違いもあるので、自分に最適なものを見つけてください)。

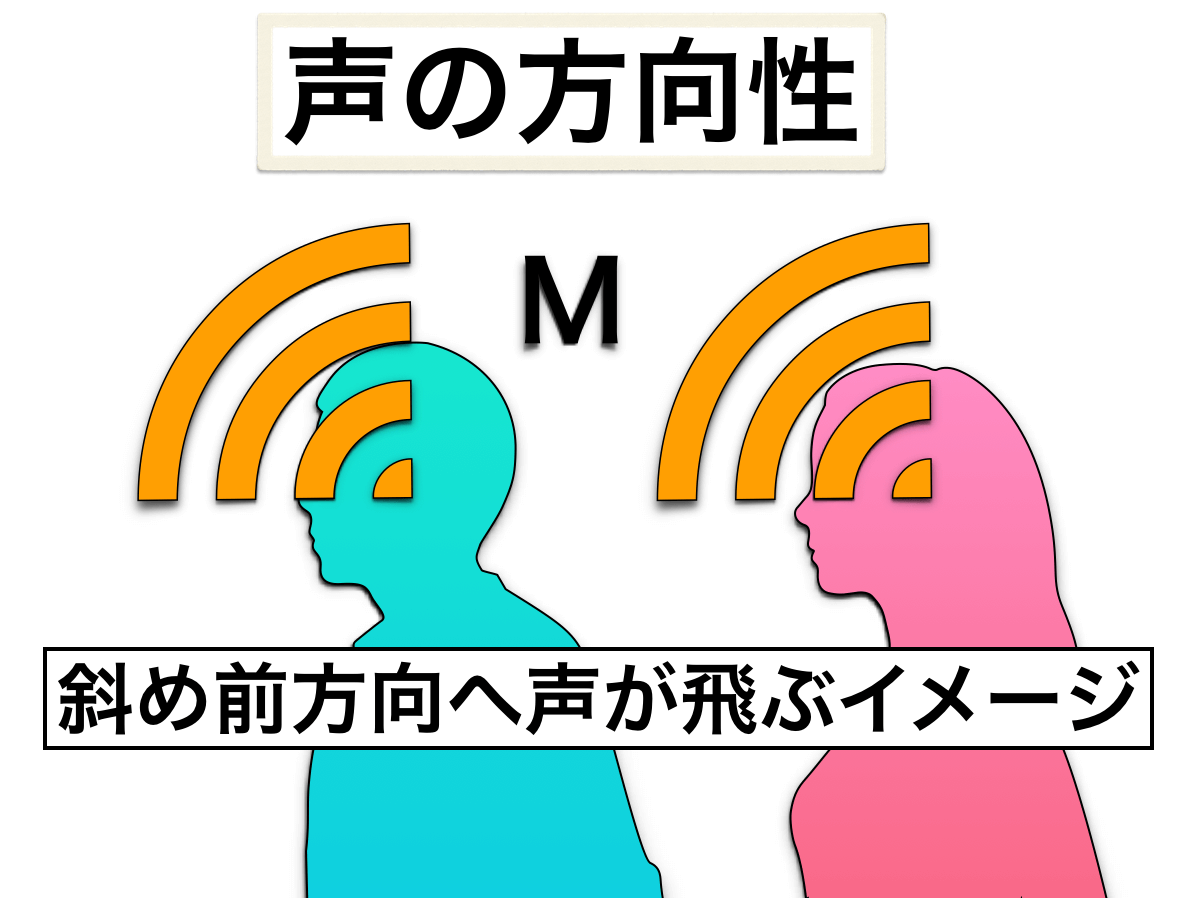

声の方向性のイメージは、真上〜斜め上前くらいの方向性。

ハミング『N』の発音

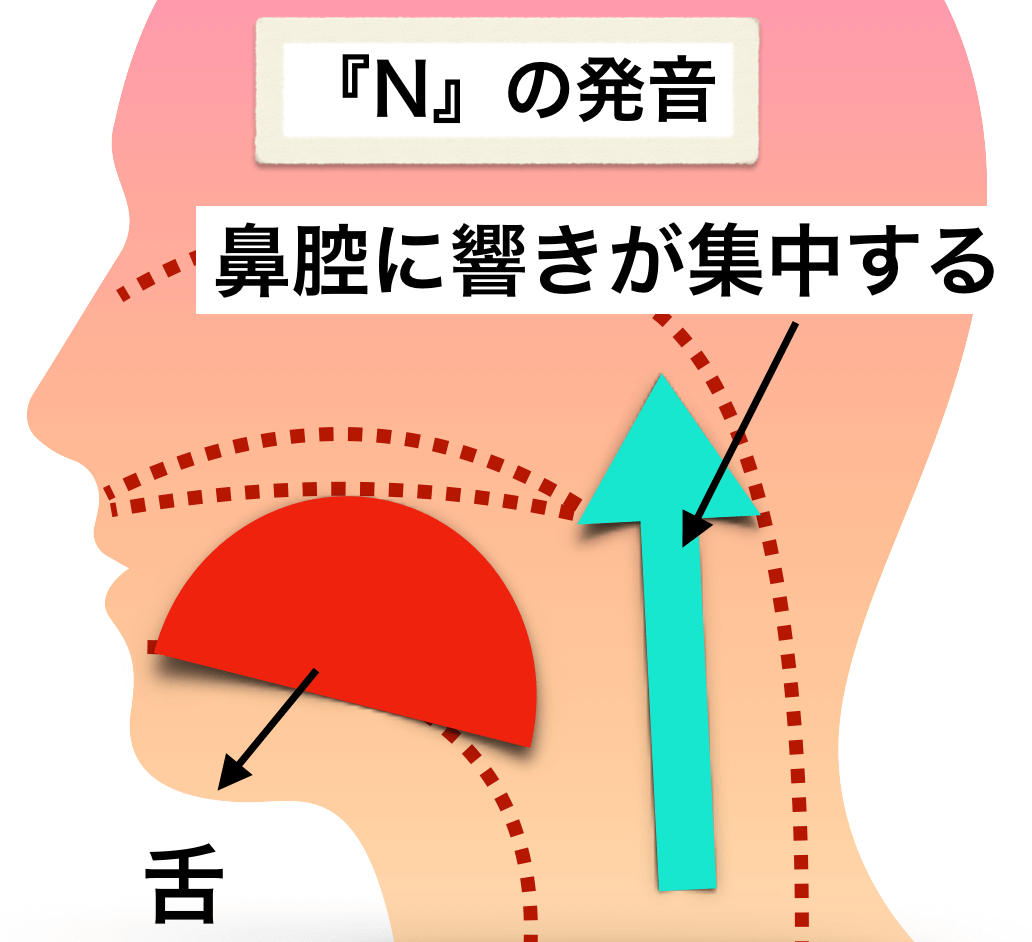

もう一つは『N』の発音でのハミング。「ナニヌネノ」行の発音をする直前の状態です。

「N」の発音は

- 口は閉じる

- 歯やアゴはリラックス

- 舌を上アゴにつける

- 口の中の空間はほとんどない

という特徴です。

先ほどの「M」の発音のハミングとは、『舌の位置』と『それによる口の中の空間』に違いがあります。

この『N』の発音でのハミングの効果は、口の中の空間を無くしてしまうので、鼻腔への響きを身につけることに特化しているということになります。

「N」の状態を作ることで声を出せば嫌でも鼻腔に響き、鼻腔に特化したトレーニングになるということ。

唇はビリビリせずに、鼻のみがビリビリと振動するように発声するといいでしょう(*こちらも、各自最適な感覚を掴むことが大事です)。

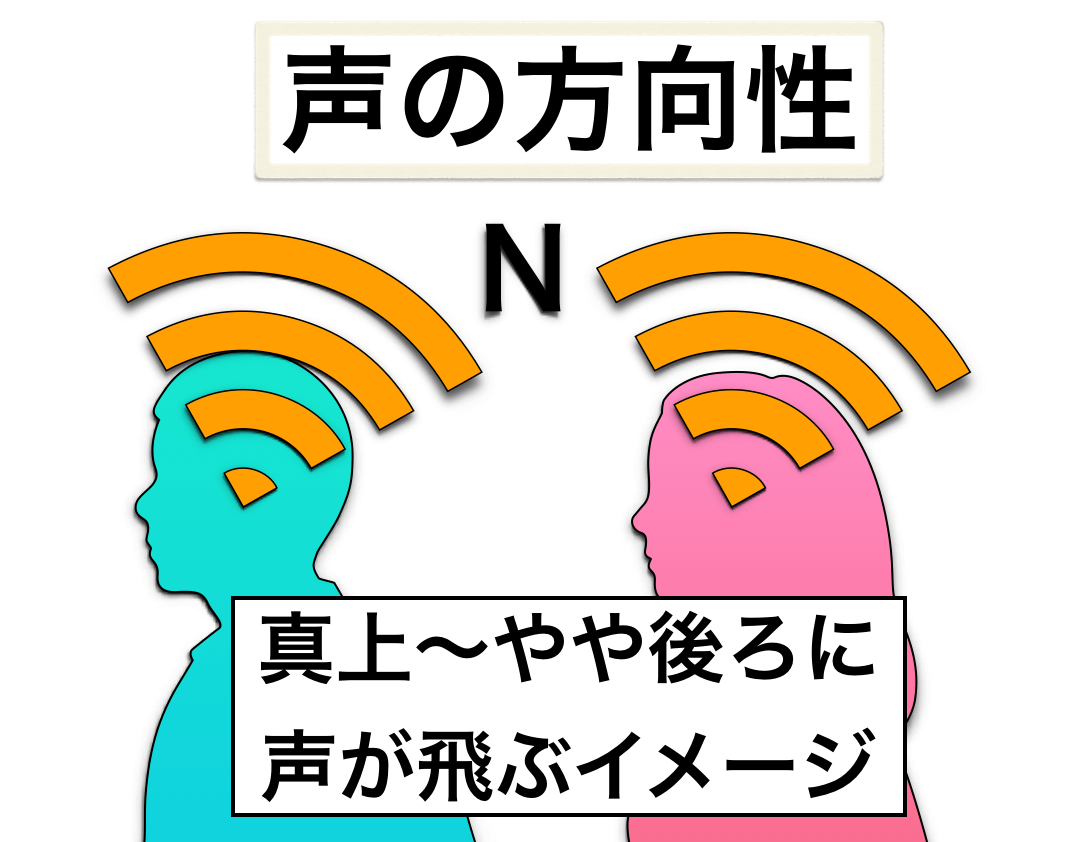

声の方向性としては、真上〜やや斜め後ろくらいの方向性。

やり方がわかったら、具体的にどんな練習をするか

目的に応じて使い分けましょう。

- 鼻腔と口腔の両方へのバランスのある響きの練習をしたいなら『M』ハミング

- 鼻腔に特化した響きの練習がしたいなら『N』ハミング

という感じでしょうか。

単純にどちらがしっくりくるか、などで決めてもいいと思います。

練習方法は、

- とりあえず単音をハミングで練習してみる

- スケールや音源に合わせてハミングで発声練習

- 普通の歌を丸々ハミングで歌ってみる

などなど、色々工夫してみましょう。

練習音源に困っている方はこちらで↓

ハミングの派生系トレーニング「フン」トレーニング

これは

- 『ハミング+ドッグブレス』というトレーニング

で「共鳴+息の流れの強化」トレーニングです。

しっかりと効果を両立できるので、個人的にはいい組み合わせのトレーニングだと思っています。

「フン」という文字の表記で書いていますが、実際は「ん+h」という感じの音になります。

ハミングの『N』の発音のまま息の勢いをつけるようなニュアンスです。

やり方

- 口を閉じる

- 『N』の発音状態を作る

- そのまま声と一緒の鼻から息を吐く

- 鋭く勢いよく「フン!」

- 慣れてきたら連続で「フン!フン!フン!フン!」と繰り返す

鼻で笑う感じというか、鼻にティッシュを詰めている状態から飛ばすようなイメージで声を出すトレーニングです。

極端に思いっきりする必要はないのですが、ある程度勢いよく発するのがおすすめです。

これによって

- 鼻腔共鳴の強化

- 息の強化

- 息と声の連動の強化

などハミング+息のトレーニングになるでしょう。

ハミング練習の効果

ハミングのトレーニング効果として考えられるものは大きく3つ

- 声帯のコントロール能力を効果的に高める

- 発声の質が良くなる

- 鼻腔・口腔など上方向への響きが身につく

というものが考えられます。

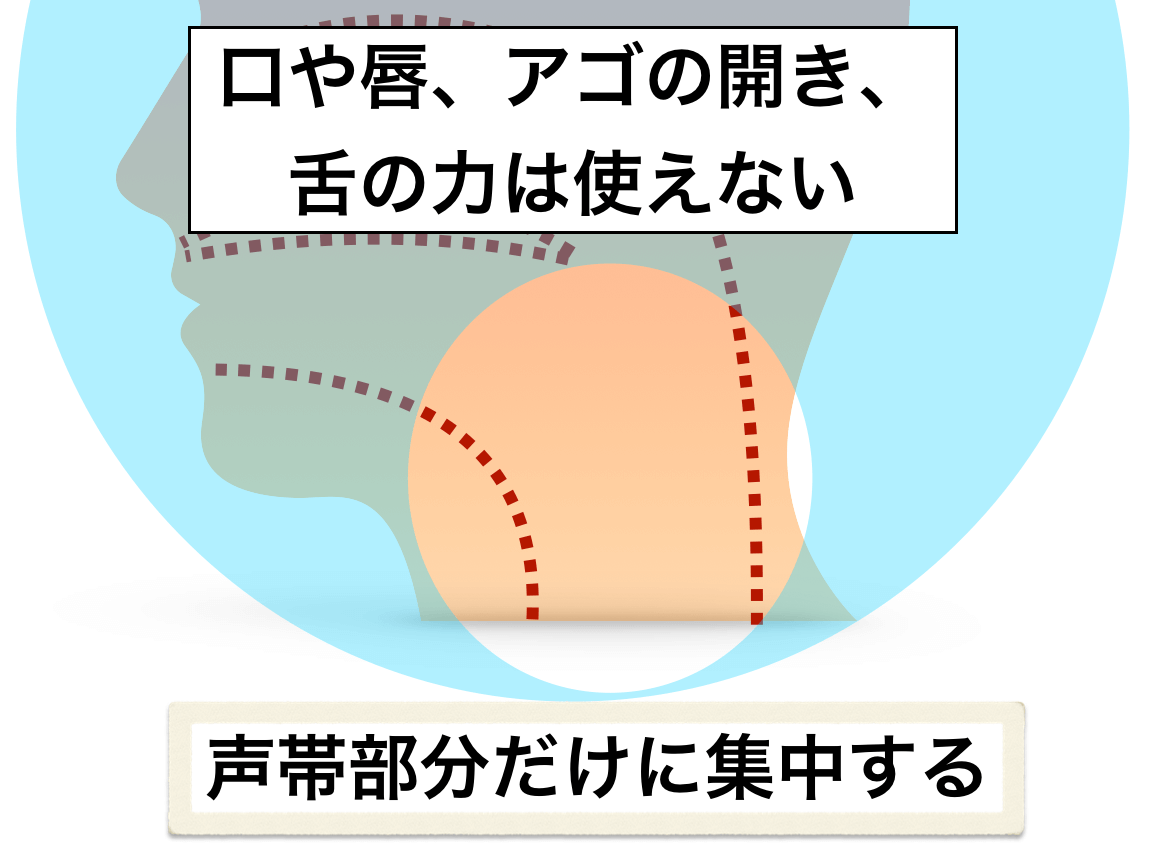

①声帯のコントロール能力を効果的に高める

ハミングは、声帯のコントロール能力を効果的に高めることができると考えられます。

声帯のコントロール能力とは、主に音程や声質をコントロールする能力のことを指しますが、それ以外の要素もあるので、声全般に関わる声帯の能力と考えておきましょう。

なぜ鍛えられるのか?

これはハミングをすることで他の部位の手助けを少なくして、声帯を鍛えやすくするからだと言えます。

人間は、普通に歌っている時、知らず知らずのうちに口の開きの力やアゴの力や喉の力を借りて発声しています。

例えば、歌いながら口を大きく開けたり、あまり開けなかったりすると、音階が微妙に変化します。これは、口の開き具合が音色や音階に影響を与えているということです。

また、特定の音を発声する際、例えば「あ」は出せるが「い」は出せないといった状況があるのは、声帯が発音に手助けしたり邪魔をしたりするということです。

ハミングはこの”手助け”を無くす

ハミングしている状態は口を閉じた状態であるため、あごなどの他の部位を動かすことができず、発音による声帯への手助けがほとんどない状態になります。

そのため、声帯部分のみの力で声をコントロールしなければなりません。これが結果的に、声帯を鍛えるトレーニングになるということです。

②発声の質が良くなる

「ハミング」は、発声の質が良くなるという効果が考えられます。

理屈は先ほどの「他の部位に頼らずに声帯部分に集中できる」という理由が一つ。

もう一つが「良い発声を測る物差しになる」という理由です。

ハミングで良い発声を測る

良い発声ができている状態というのは、その発声をしながらそのまま口を閉じても問題がない(ほぼ変化がない)ことが多いです。

例えば、普通の発声からハミングに「あーーンーーあーーンーー」と繋げると、問題なく移行でき、良い音色のままです。

しかし、発声が良くない場合は、ハミングに移行すると何らかの問題が出ることが多いです。上手く移行できなかったり、音色が大きく悪化したり、喉が締まったり、苦しくなったりと、口を閉じることで問題が浮き彫りになります。

つまり、

- ハミングに問題なく移行できる発声=「良い発声」

- ハミングに移行すると何らかの問題が生まれる発声=「悪い発声」

のように良い発声の”物差し”として使えるということです。

もちろん、必ずそうなるとは限りませんが、ある程度の物差しにはなるので、これを利用して発声の質を高めていくことができるということです。

注意点

ハミングで発声していると、自分の発声が良い発声だと勘違いしてしまいやすいという点に注意です。

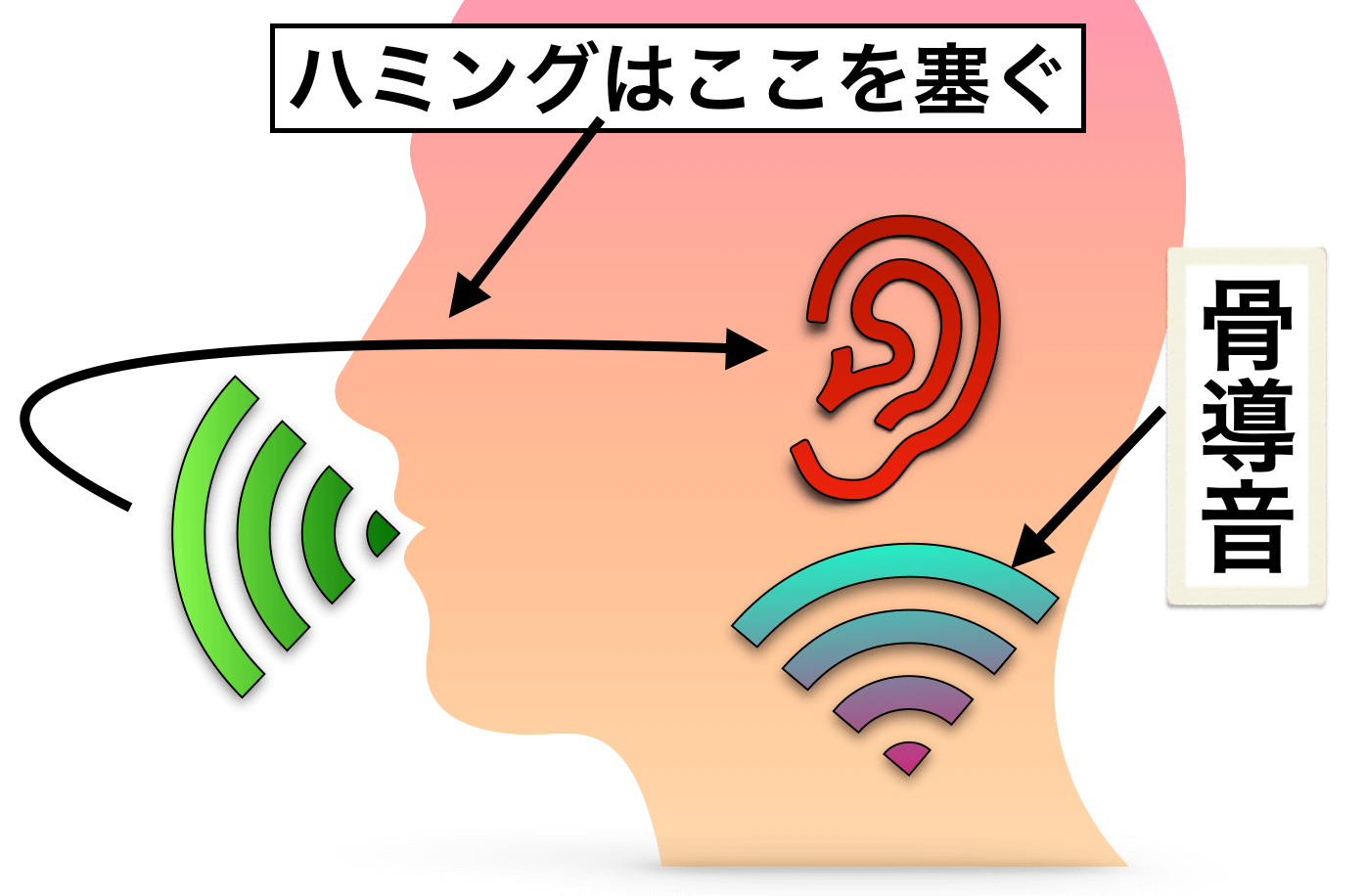

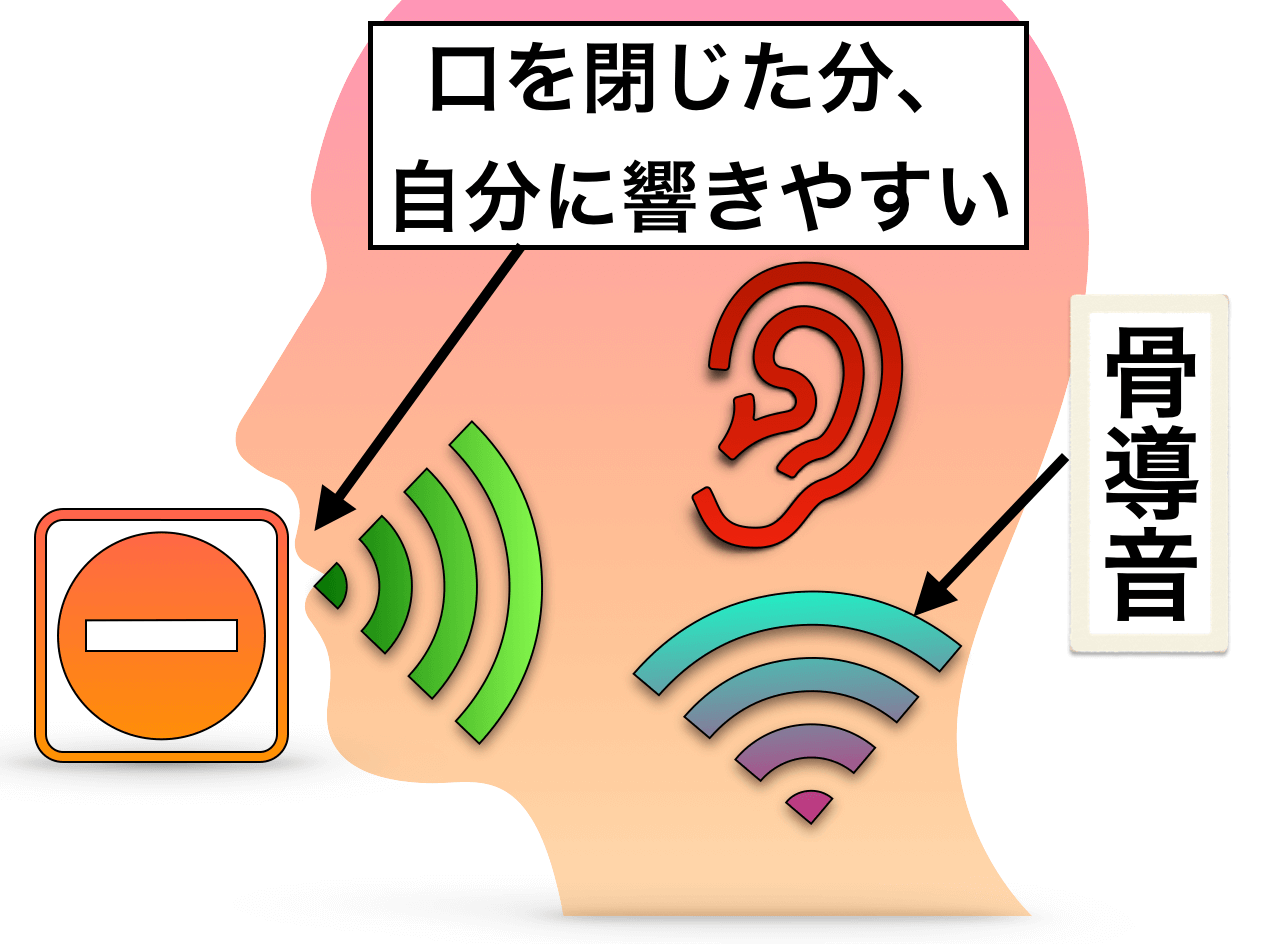

これは、口を閉じることで自分の内側から聴こえる自分の声(骨導音)が強く聞こえるためです。

普通の発声では、音が外側に飛び、外側からも自分の声が聴こえますが、ハミングでは外側からの音がある程度遮断されるため、内側から聴こえる割合が増えます。

これによって、本当は弱々しい発声なのに、良い発声でハミングができていると思い込んで、そのままその練習を続けてしまう可能性があるということです。

よくあるのが、これで弱々しい声のハミング練習を続けてしまうことですね。「たくさんハミング練習をやったら弱々しい声になってしまった」ということが起こりがちです。

この問題を回避するためには、録音して音色の聴こえ方を確認したり、その都度ハミングを解いて確認しましょう。

③鼻腔・口腔など上方向への響きが身につく

これは先ほどの「2種類のハミング練習のやり方」の章にも述べていますが、

- 上方向への響き(鼻腔や口腔)が身につく

- 響きのコントロールを身につける

ということです。

大事なことなのですが、響きのトレーニングは共鳴空間が物理的に広く成長するというトレーニングではありません。

あくまで『自分の骨格における共鳴を最大化させる』『上手くコントロールできるようになる』という類のトレーニングです。

その他のボイトレはこちら