歌において「高い声」というものは、多くの人が悩みを抱えやすいポイントです。おそらく歌の悩みランキングのようなものがあれば、必ずトップ3には入っているような項目でしょう。

この「高い声」を攻略するには『がむしゃらに高い声のトレーニングをする』というのも一つの手ですが、「声の音程が決まる仕組み」→「高い声を出すために必要な4つの要素」→「その4つをどう考え、どう鍛えるか」という風に順序立てて考えることで、自分に必要なものを上手く整理し効率よくトレーニングを進められるはずです。

もちろん、人間は「鍛えればどこまでも無限に高音が出せるようになる」というものではありません。

人それぞれの高音には『生理的限界』と『魅力的限界』があり、歌において鍛えるべきは”魅力的限界まで”と考えるのが基本です。このように、高音を鍛える時ためにどうしても受け入れなければいけない注意点や考え方なども含めて、「高い声を出すには」というものを掘り下げていきます。

目次

声の音程は「息」と「声帯」で決まる

高い声を出すためには、「声が出る仕組み」と「音程はどこで決まるのか」を簡単にイメージしておくことが重要です。

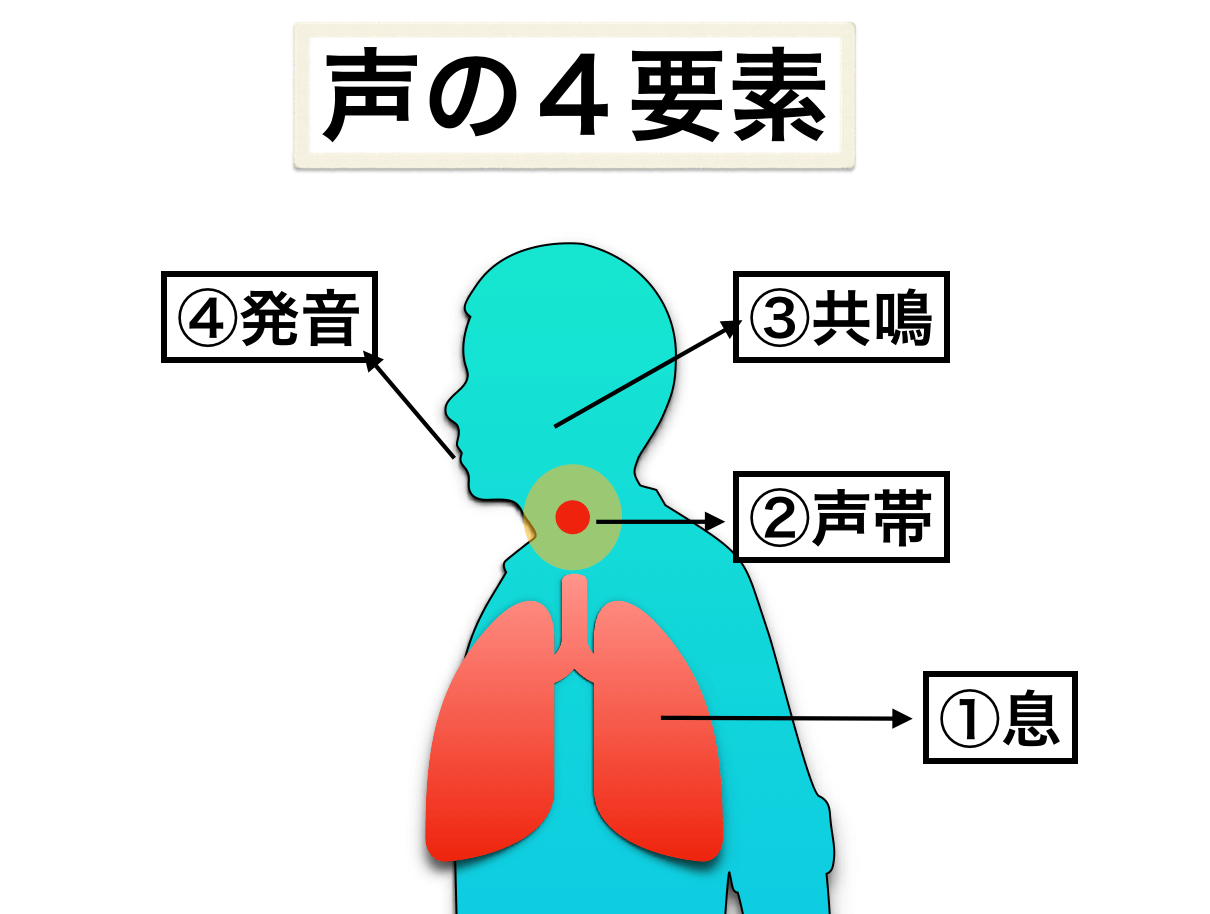

声というものは、

- 肺から出た『息』が

- 『声帯』を振動させて音を作り

- その音が空間に『共鳴』することで音色を増幅し

- 『発音』が音の性質を作る

という流れで作られます。

よって、声を構成する要素は「①息」「②声帯」「③共鳴」「④発音」の4つになります。

具体的なイメージ↓

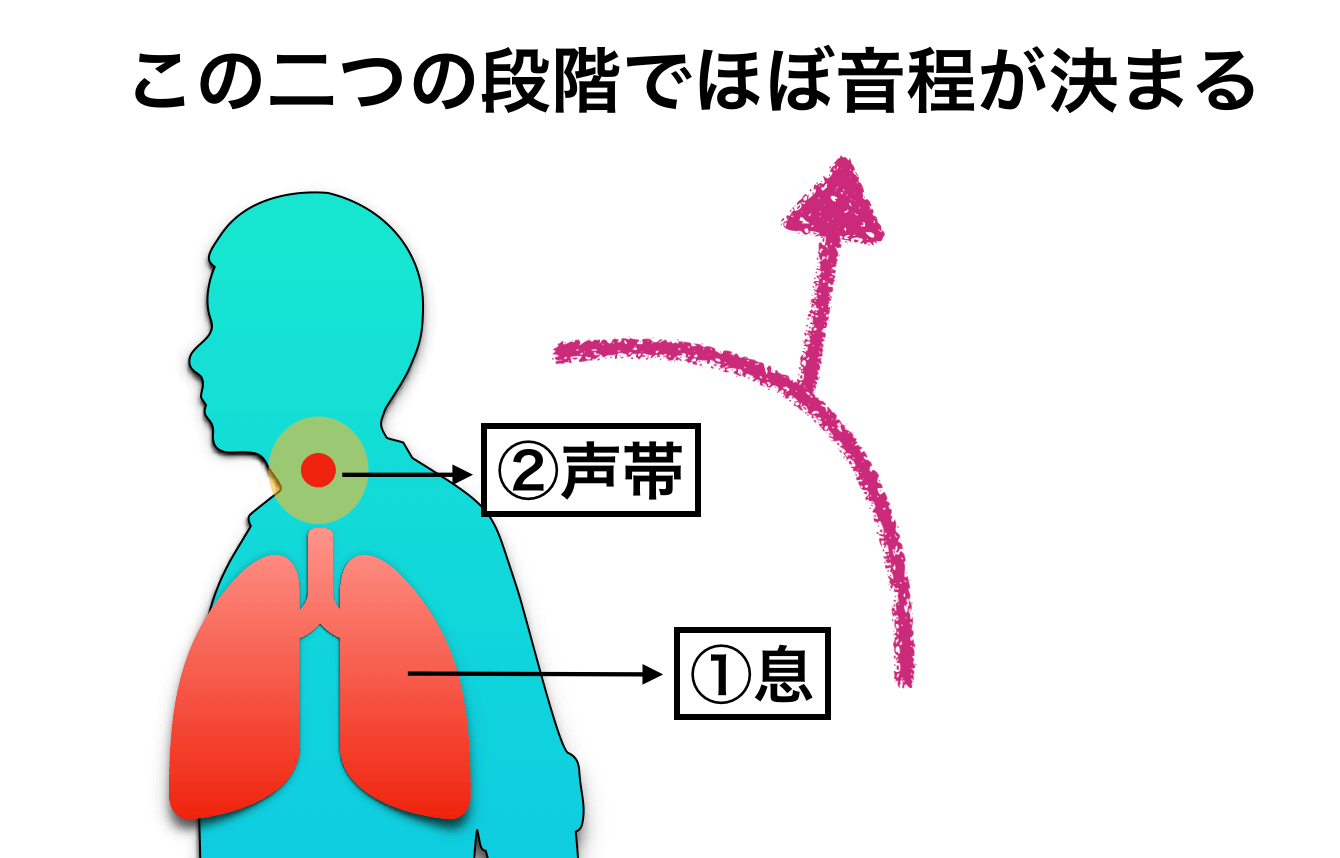

ここで、

- 声の”音程”の90%以上は「①息」と「②声帯」の段階で決まる

と考えていいでしょう。

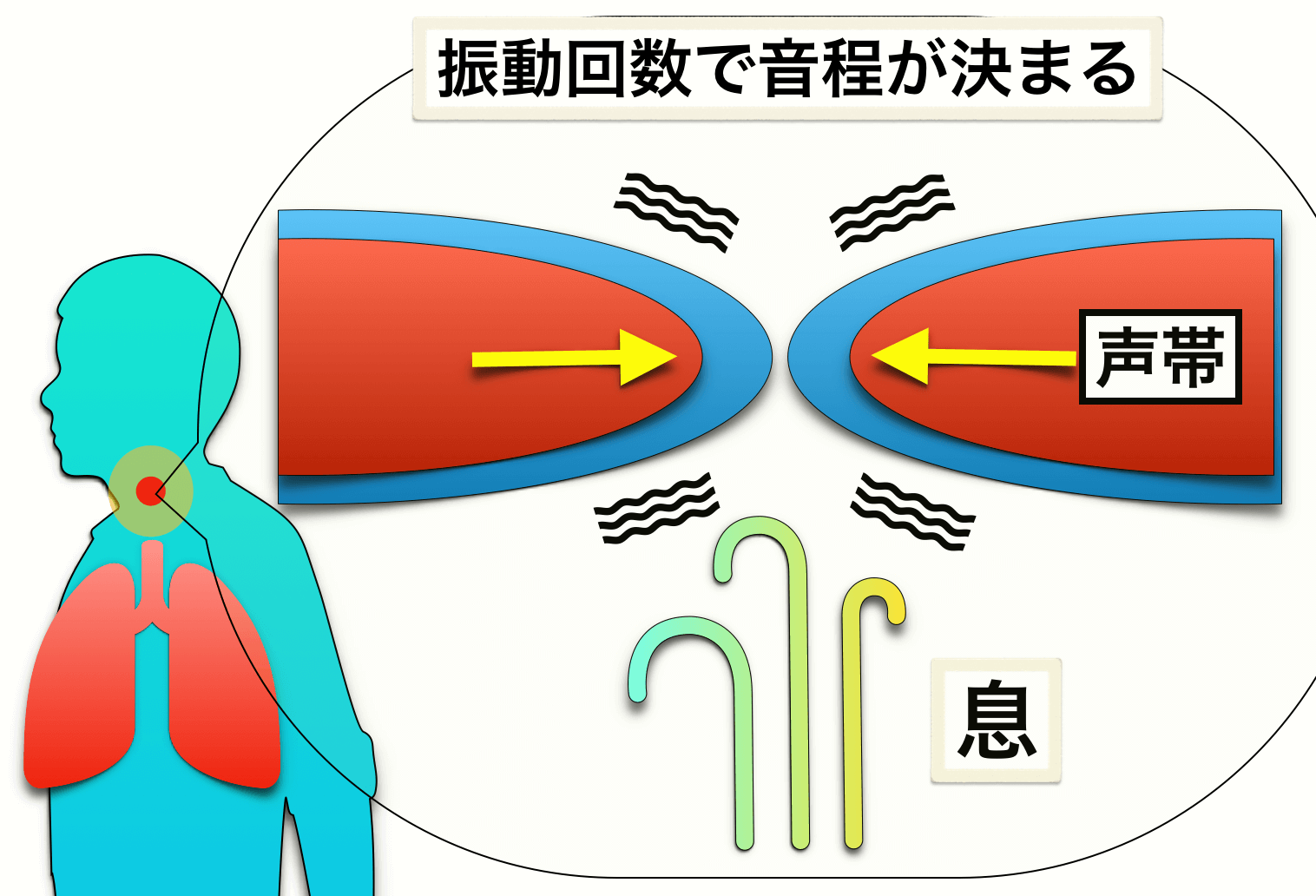

なぜなら、音程は『1秒間あたりの空気の振動回数(Hz・ヘルツ)』によって決まるからですね。

例えば、

440Hz(ラの音=A4)は、1秒間に440回の空気振動をしている音ということになります。

そして、この空気振動を生み出しているのが『声帯』なので、簡単に考えると『声帯の振動回数』が音程を決めていると考えていいわけです。

そうすると

”声帯の振動回数”をコントロールできる場所は『①息』と『②声帯』の段階にしかないので、この二つが音程をコントロールしていることになります。

もちろん、「③共鳴」や「④発音」の段階が音程に全く関係ないわけではありません。

例えば、思いっきり口を開けて「あーー」と発声、同じ音程のまま口をすぼめて「うーー」と発声するとほんの若干だけ音程が下がりますね。しかし、これはほとんどの場合半音にも満たない音程の変化になるでしょうから、音程のほんの数%を決めている要素でしかありません。

そういう点で「①息」と「②声帯」が音程を作っていると考えていいでしょう。

高い声を出すには、声帯の振動回数を増やせばいい

声の音程が声帯の振動回数によって決まるのであれば、振動回数を増やせば(高速にすれば)高い声になると言えます。

そして、声帯の振動回数を増やすための動き(要素)を考えると

- 声帯を伸ばす

- 息を強く吐く

- 声帯を薄く使う( 裏声)

- 喉や声帯を締める(*歌唱上正解ではないことも多いが、必ずしも不正解とも言えない。)

という4つになります。

つまり、この4つのいづれか、もしくは複数の条件を揃えることで高音発声ができるということになるので、鍛えるべきものもこの4つに絞られます。

基本的には①と②が中心、③は表現やニーズに合わせて、④は主にハードロックやメタル系などのニーズに合わせてという感じでしょう。

それぞれ掘り下げていきます。

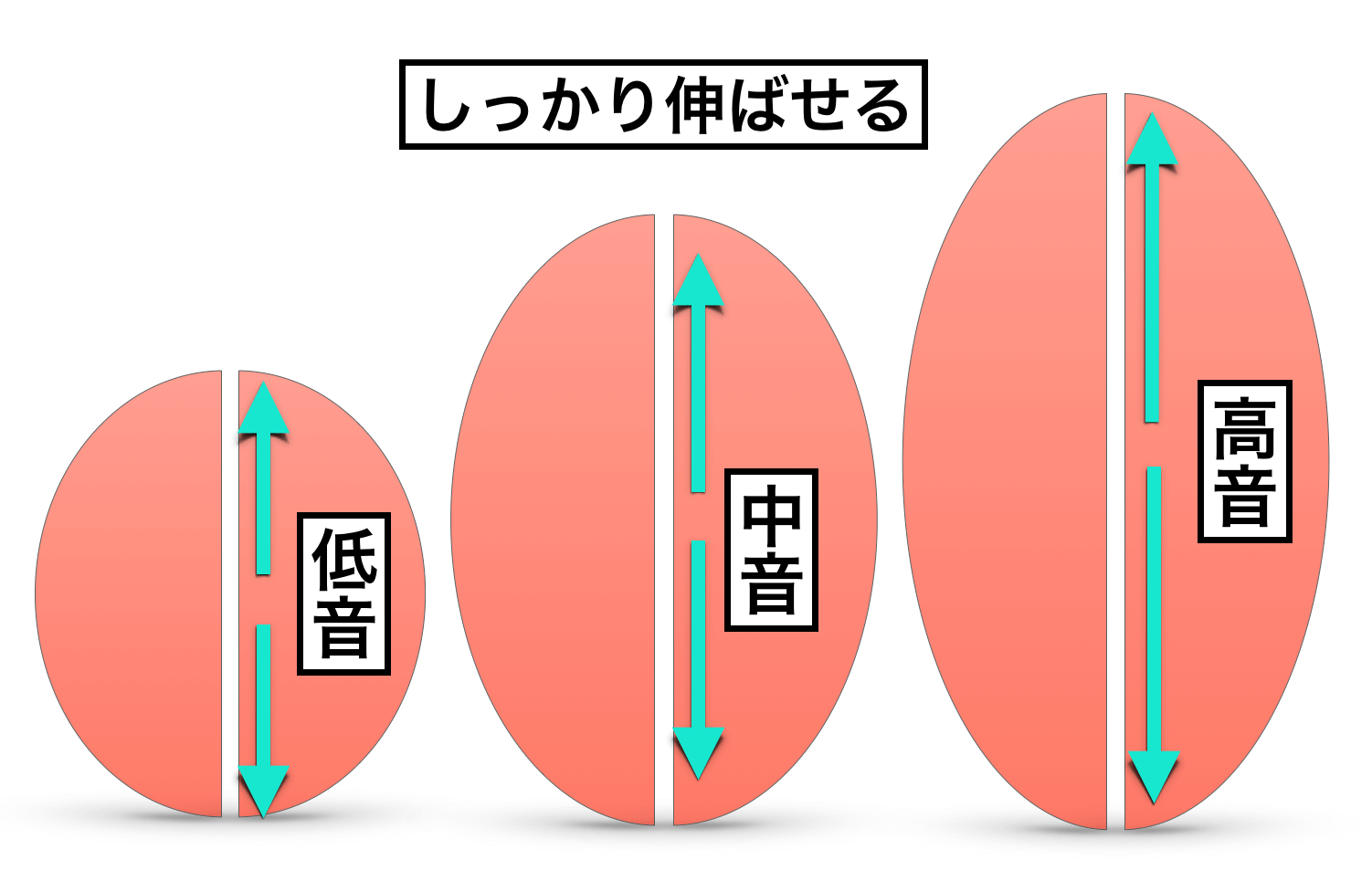

①声帯を伸ばす

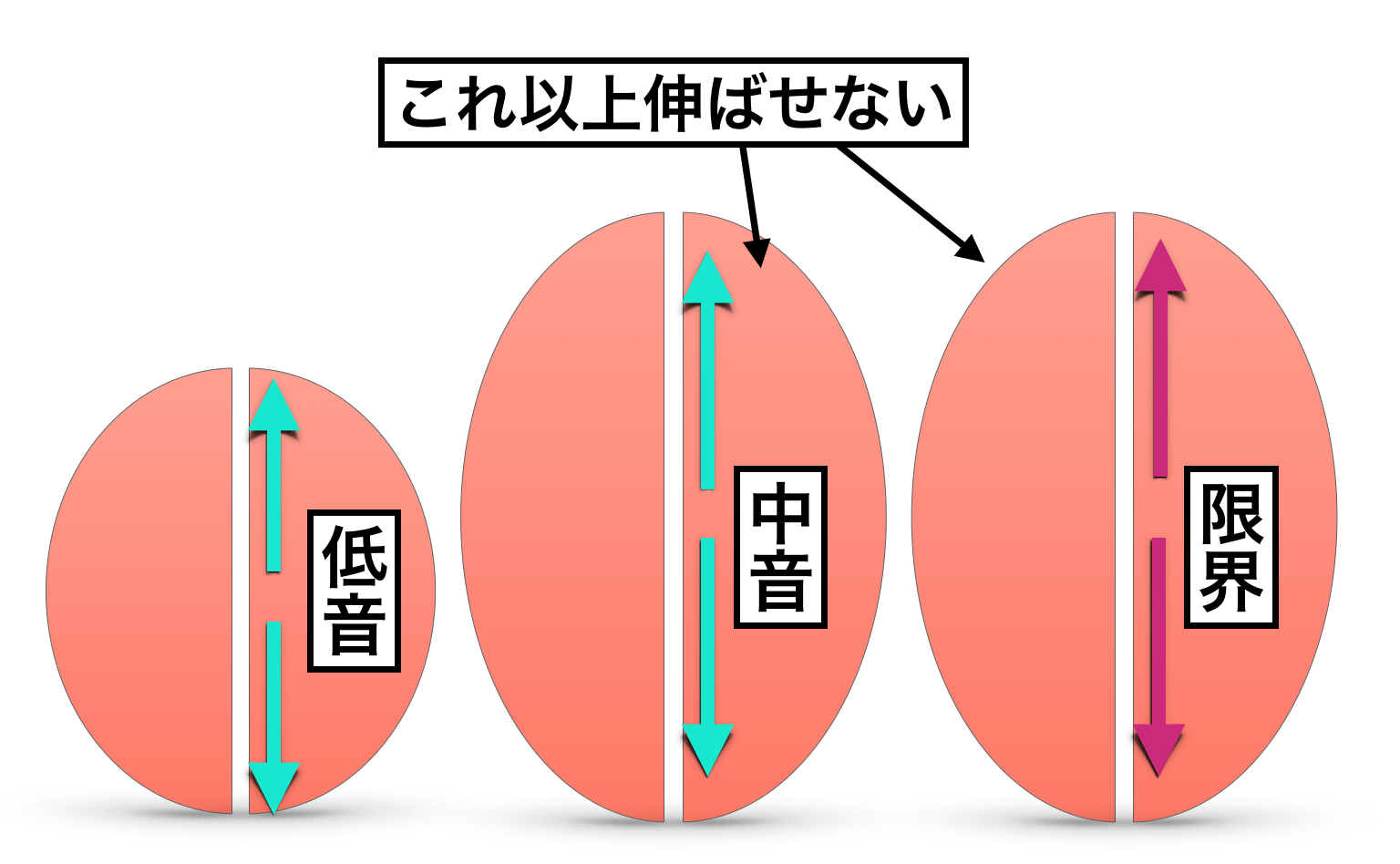

声帯の振動回数を増やすためにメインの動きとも言えるのが、声帯が伸びる動きです。

緩い状態の輪ゴムを弾いた時と、ピンと張った時の輪ゴムを弾いた時では、後者の方が1秒あたりの振動回数が増えて高音になるようなイメージです。

例えば、

- 自分が楽に出せる声を出す「あーー」

- その後、少し音程を上げてみる「あーー⤴︎ーー」

感覚的には感じにくいかもしれませんが、音程を少しあげた時、声帯は必ず「伸びる」という動きをしています。

この”伸びる動きの能力”が高音発声の主役です。

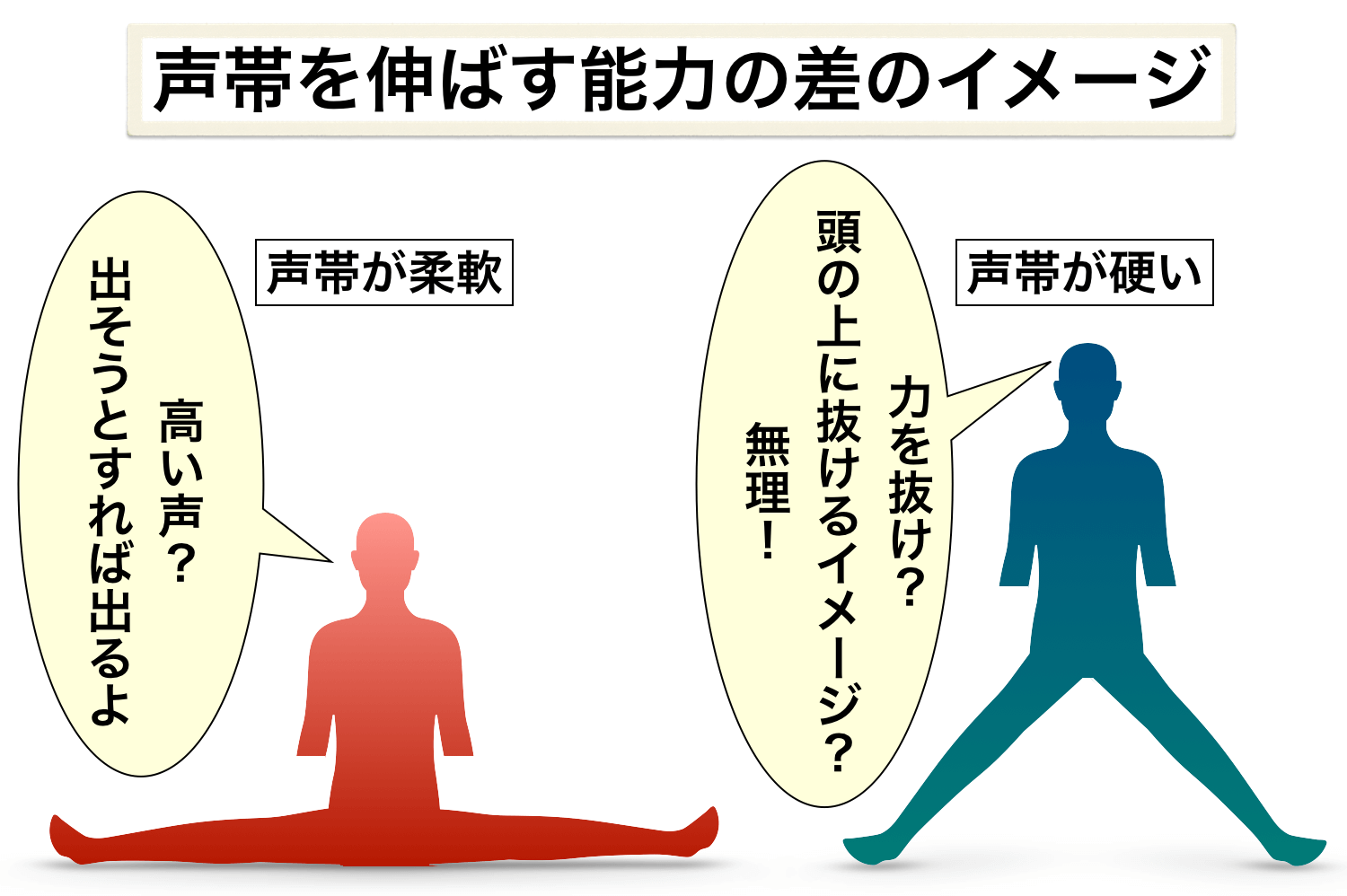

「声帯を伸ばす」ということ自体は誰でもできていることなのですが、高い声が得意な人(声帯が柔軟な人)と高い声が苦手な人(声帯が柔軟ではない人)はこの能力に差があるのですね。

例えば、音域が狭い人はこの「伸ばす」という動きにすぐ限界が来ます。

対して、音域が広い人は声帯が柔軟なのでしっかりと伸びるわけです。

これらの差は「特別な意識」「やり方」「方法」「技術」「コツ」などの差ではなく、『”能力”の差』です。

*ただし、人それぞれ限界はあります。ちなみに、低音側は高音と比べてほとんど伸ばすことができませんし、伸ばせたとしても少しくらいです。

-

-

低い声の出し方について【低音発声の攻略】

続きを見る

例えるのなら、開脚ですごく柔らかい人と硬い人の差みたいなもので、柔らかい人は足を開こうとすれば開けるし、硬い人はいくら頑張っても開けないですよね。

これと同じように考えるといいでしょう。

声帯が柔軟な人は特別な意識をしなくても声帯が柔軟に伸ばせるし、声帯が硬い人はどう工夫してもその段階では声帯は上手く伸びません。

高い声が出せない人は「どんな感覚で高い声を発声するのか?」と、その感覚や意識を知りたくなることが多いかもしれませんが、能力に差がある段階で感覚や意識を探っても意味がないですし、能力が付いてくると特別な感覚や意識は消えていきます。

-

-

高い声を出すときの正しい感覚がわからないという問題について

続きを見る

「声帯を伸ばす能力」を鍛える

声帯を伸ばす能力は当然ながら「声帯が縮んでいる状態から声帯を伸ばそうとする」ことで鍛えられると考えられます。

これは厳密には「”輪状甲状筋”という筋肉が働くことにより声帯が引き伸ばされる」という動作です(*もっと厳密には、この筋肉が関節を動かして声帯を引き伸ばしている)。

輪状甲状筋↓

この輪状甲状筋は、その動き自体を認識するのはかなり難しいでしょう。「お、輪状甲状筋が動いてるなぁ」と感じられる人はほぼいないはず。

ただこれは、音程を上げようとしたときに勝手に働いているものなので、シンプルに「音程を上げる動作をすれば鍛えられる」と考えておいていいと思います(*「喉を締める」という動作にならないように注意する必要があります)。

この能力を鍛えるには様々なトレーニング方法がありすぎますので、シンプルで一番おすすめなものを一つ。

トレーニング

シンプルでおすすめなのが、地声の低音域〜裏声の高音域までを

- 「あ⤴︎(地声)ーーーア⤴︎(裏声)ーーー」

のようにだんだんと音程を上げて発声するトレーニングです(*裏声が出ない場合は、地声で無理のない範囲まで)。

なるべく力が入らないように楽な状態で(喉が締まらないように)音程を上げ、声帯を伸ばすストレッチをするようなイメージを意識するといいでしょう。

いきなり劇的な効果は現れないですが、ずっと継続していくと声帯を伸ばす能力がついてくるでしょう。

筋トレやストレッチみたいなもので、少しづつゆっくりと成長させていくイメージが大事です。声帯も股関節みたいなもので、急には柔らかくならないですからコツコツと進めるのが大事だと考えられます。

-

-

地声の高音域を広げる方法【結局、地道なトレーニングが一番いい】

続きを見る

②息を強く吐く

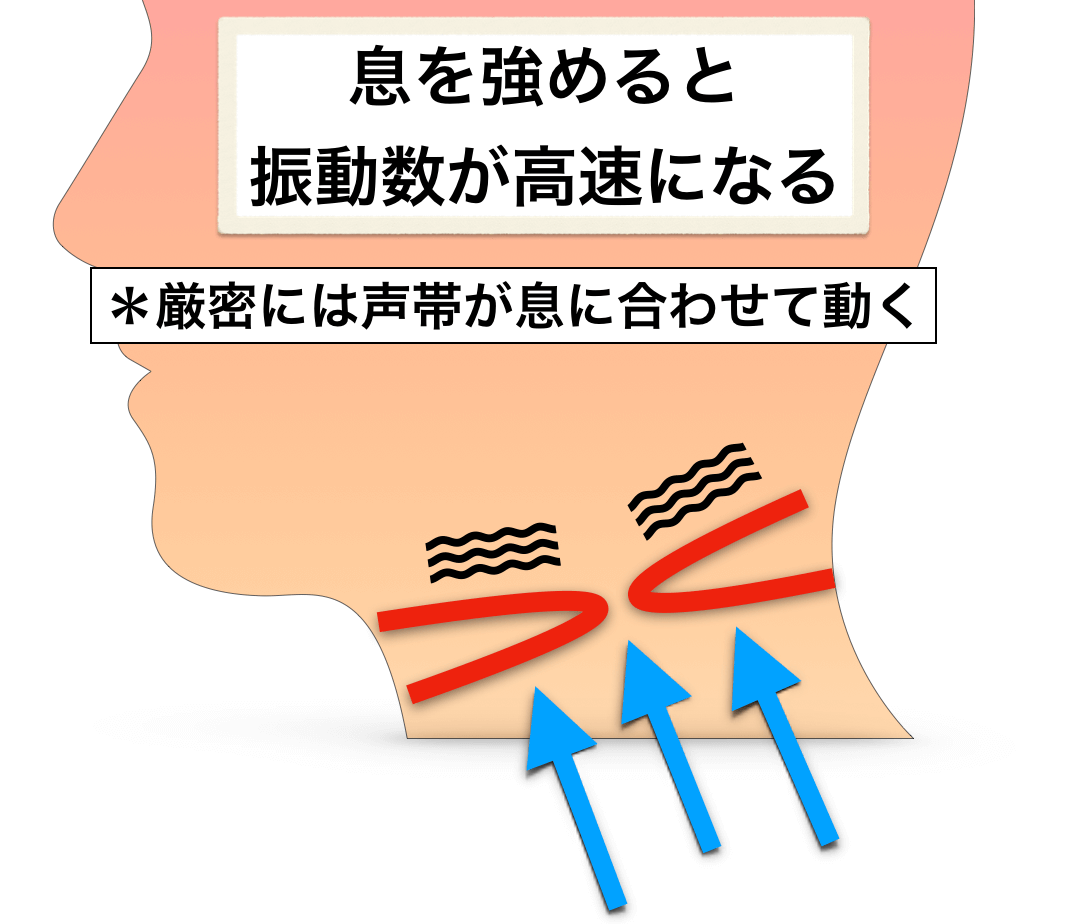

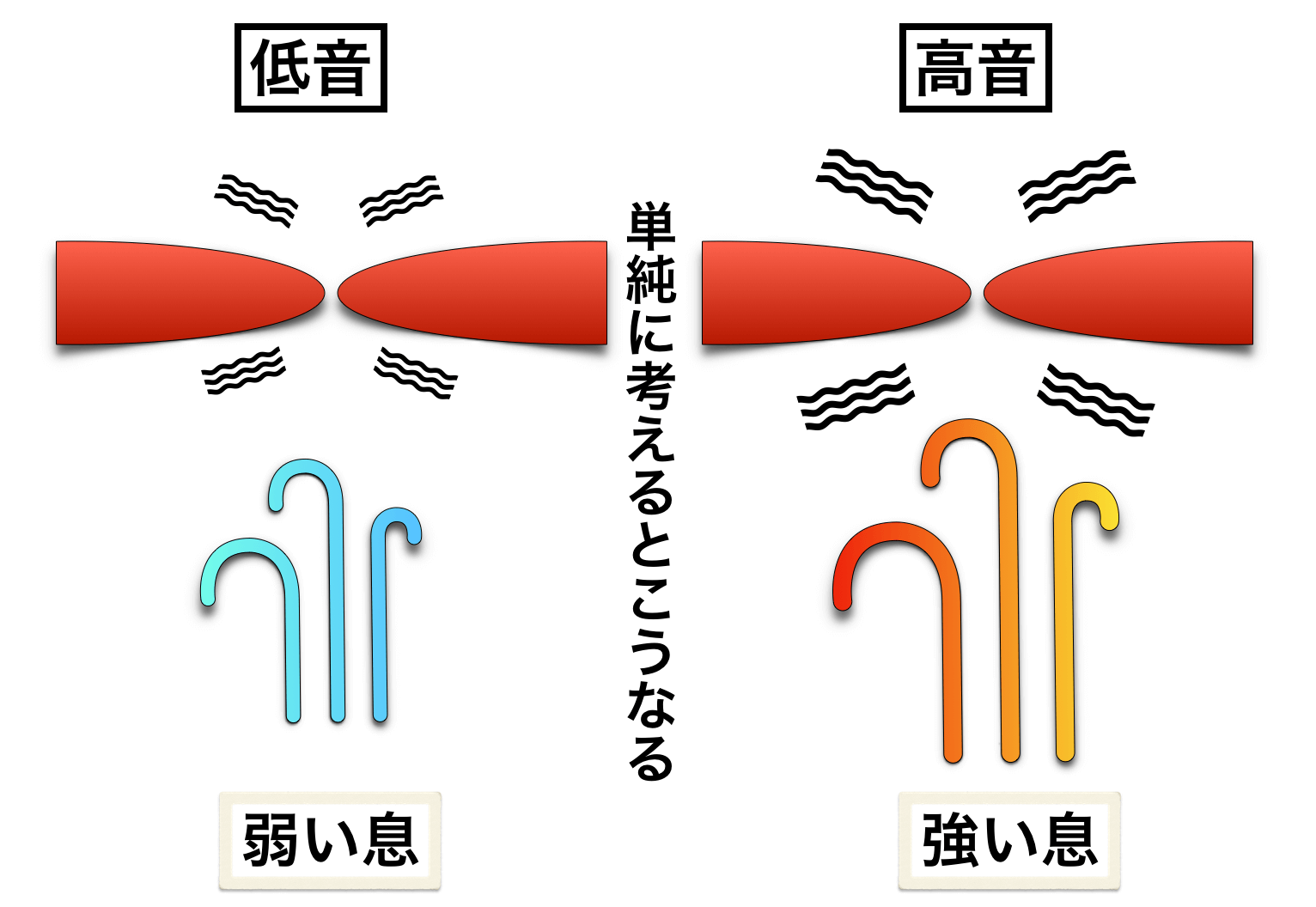

声帯の振動回数を増やすには、『息の力を強める』ことも関係しています。

試しに、音程は意識せずに

- ため息をつくように軽く「はぁ」と声を出す

- 空手家のように全力で息の勢いをつけて「はっ!」と声を出す

すると、後者の方が高い声が出るはずです。

これは例えば、多くの人が「くしゃみ」をするとき音程が高音になるのと同じようなものです。くしゃみという動作が「息を強い勢いで吐き出す動作だから」ですね。

つまり、単純に考えると『息を強めると高音になる』。

もちろん、声帯は機械のように固定されているものではないので、厳密には息の力が強くなると声帯がそれを支えようとして自然と声帯が伸びる動きをし、その結果として高音になるということでもあるのですが。

なので、結局は声帯が音程を動かしているとも言えるのですが、この「息があっての声帯の動きがある」ということを意識しておくことが大事だと考えらます。

例えば、

自分が楽に出せる範囲でいいので高音を自然に出してみてください「あーー」。これと同じ音階を”できる限り最小の息で出そうとする”と、今度は喉が締まる動き・感覚がすると思います。

次に同じ音で”先ほどの空手家のイメージで息の勢いをつけて声を出そうとする”と、喉が開く動き・感覚がすると思います。

これは、息の力に対してある音階を鳴らそうと声帯が柔軟に動きを変えているということになります。

- 息を最小にすると、声帯は窮屈に締まることで高い音を維持しようとする。結果的にか細い金属的な声になる。

- 息の勢いをしっかりとつけると、声帯は力まずに伸びる力を発揮しやすくなる。結果的にしっかりとした声になる。

という感じです。

このように、息の力にかかわらず声帯は音程を高音にすることはできるが、「いい音色の高音」にするためには息の力が必要になるのですね。

つまり、

歌声に関して言えば、『”息の力”と”声帯の動き”という二つの要素によって音程は決まっている』とも言えます。

なので、息の能力を高めることも高い声に直結しているということ。

息の能力を鍛える

これは「息を吐く力」「息を吸う力」「横隔膜の柔軟性」を鍛えることになります。

こちらも色々な鍛え方があるのですが、

- ドッグブレス

- 「スー」「ズー」トレーニング

- パワーブリーズを活用する

などがおすすめです。

息の能力もすぐに劇的に成長するものではないので、長期的にコツコツと継続する必要があります。

また、息を鍛える上で一番重要なのが『声帯との連動性』を意識しておくことです。これを意識しておかないと、息のトレーニングは無駄に終わる可能性もあります。

先ほども述べましたが、「息が声帯を活かしており、声帯が息を活かしている」ので両方を連動させることが高音発声はもちろん、それ以外においても重要になってくるのですね。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

③声帯を薄く使う(裏声)

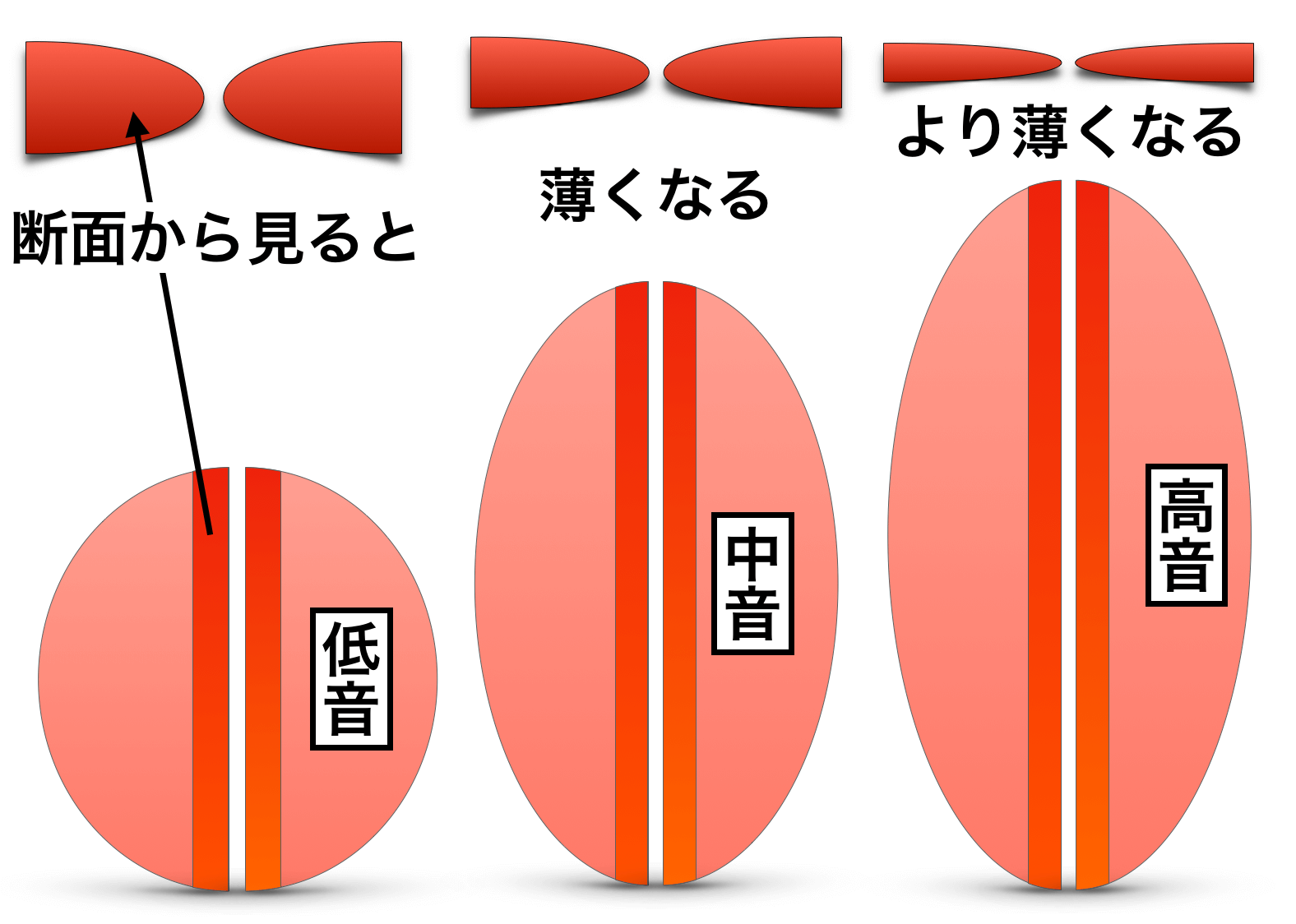

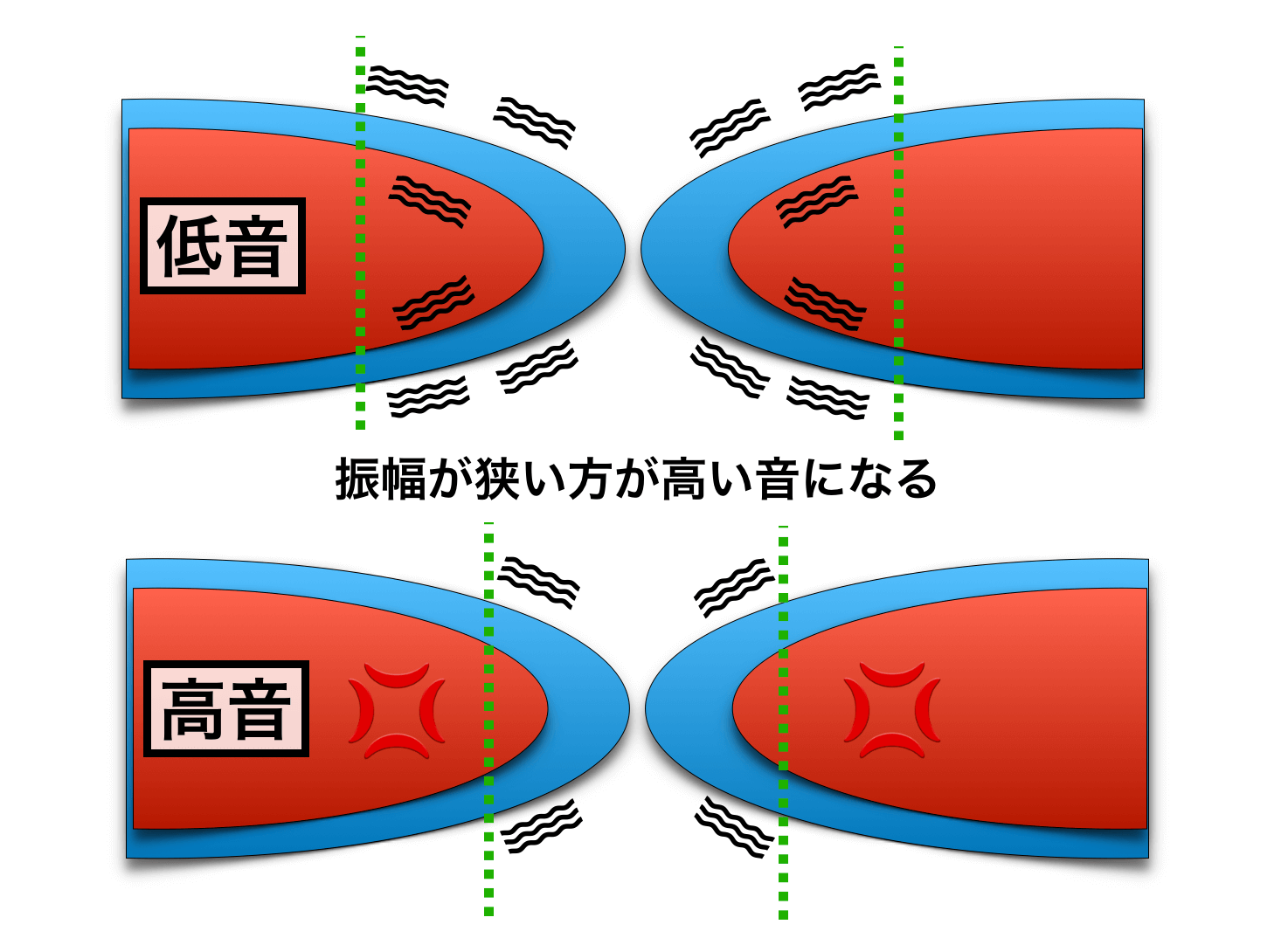

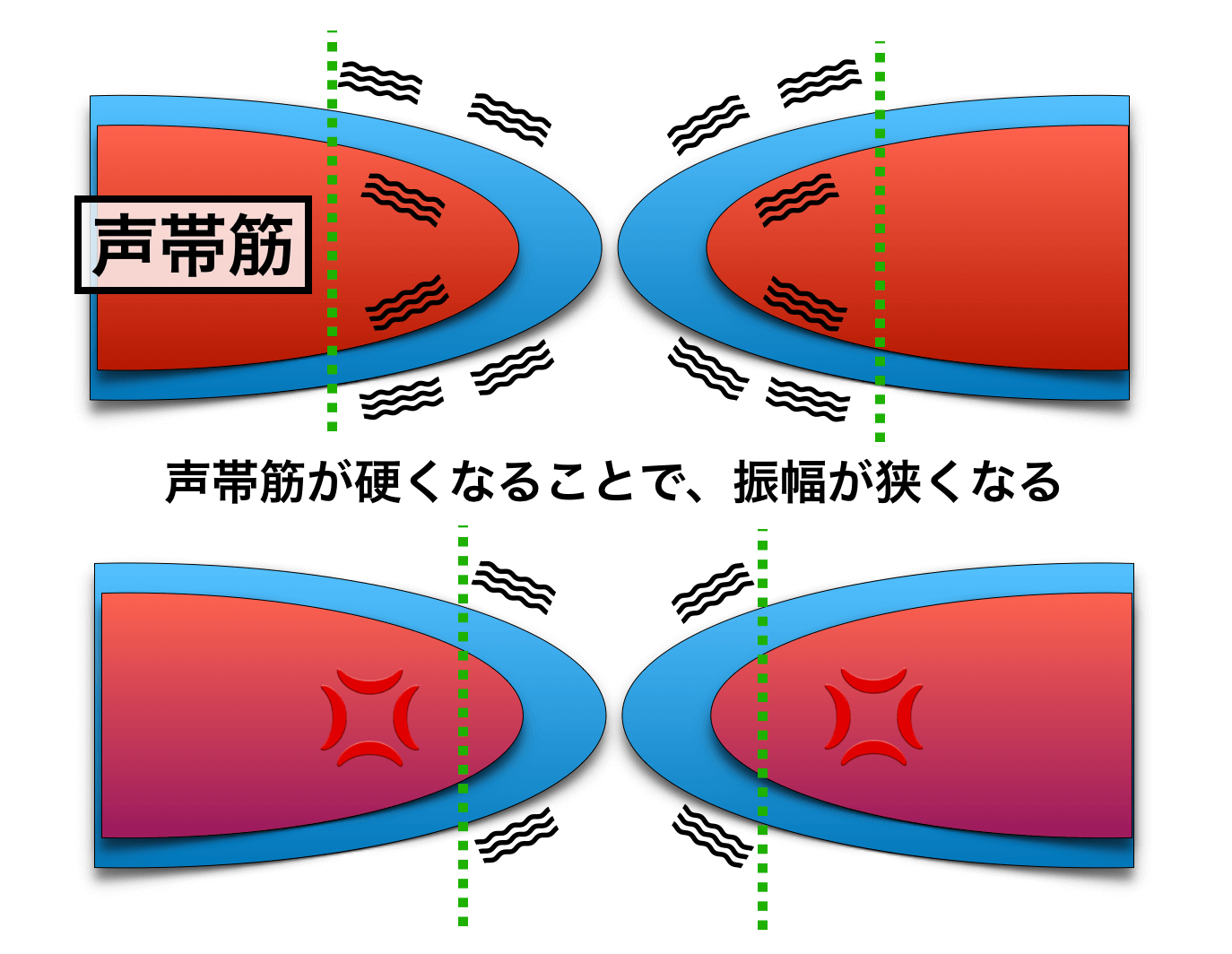

声帯は上から見て伸びたり縮んだりという動きをしますが、断面で見ると『厚くなったり、薄くなったり』という動きをします。

基本的には、伸びるほど薄くなり縮むほどに厚くなる。

*あくまでも”基本的な動き”です。

ここで重要なのが『声帯には二つの厚みのモードがある』ということ。

それが『地声』と『裏声』です。

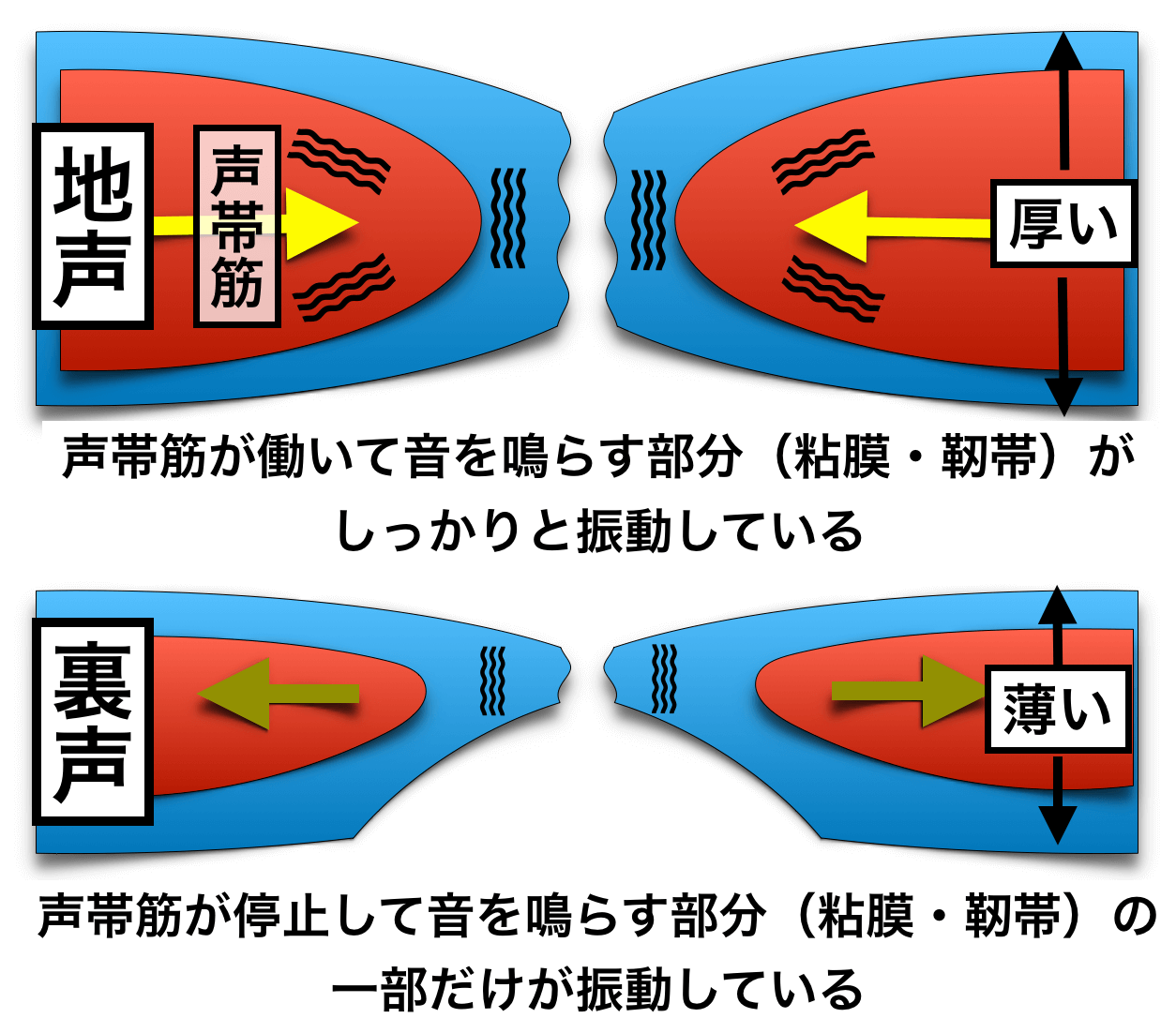

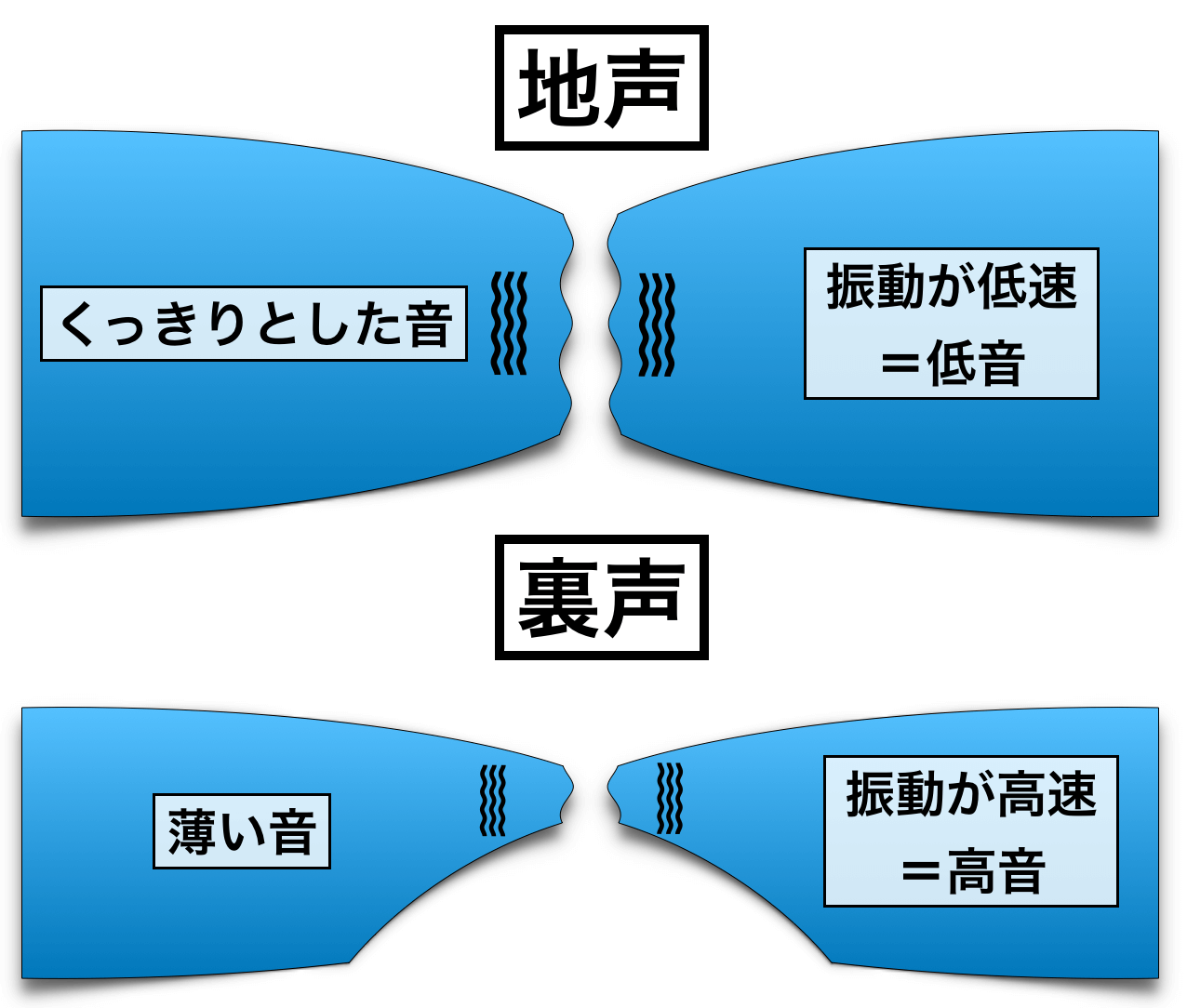

- 地声は「声帯筋」という部分が活動し、それを覆う靭帯や上皮全体が振動する。

- 裏声は「声帯筋」という部分が活動を停止して、それを覆う靭帯や上皮の一部のみが振動する。

断面の動きのイメージ↓

裏声(ファルセット)は、地声と比較して薄い皮のようなものが振動していると考えることができます。

詳しくは『声が裏返る仕組みについて』の記事にまとめています。

その他の条件が同じで「分厚い肉を振動させる(地声)」のと「薄い皮を振動させる(裏声)」のでは、どちらが振動回数が多くなるかを考えると、当然後者です。

裏声の音が高くなる原理はこれです。

つまり、高音を出すには『声帯の使い方のモード(声区)を切り替える』『裏声を使う』というのも一つの手です。

昔は「裏声=逃げ、悪いもの」のような風潮もあったようですが、最近では世界的に「高音域は裏声をメインに使う」というのも主流の一つになってきていますので、ここを徹底的に鍛えるのも選択肢の一つです。

裏声を鍛える

裏声を鍛えるには、とにかく裏声をたくさん使うこと。これに尽きるでしょう。

また、裏声が出せない場合は、まず出せるようにしてそこから鍛えましょう。

低音域から高音域まで裏声を使いこなせるようになると、表現の幅が広がるはずです。

-

-

裏声(ファルセット)の音域を広げるトレーニング方法について

続きを見る

④喉や声帯を締める

この動きは、基本的には非推奨のものです。

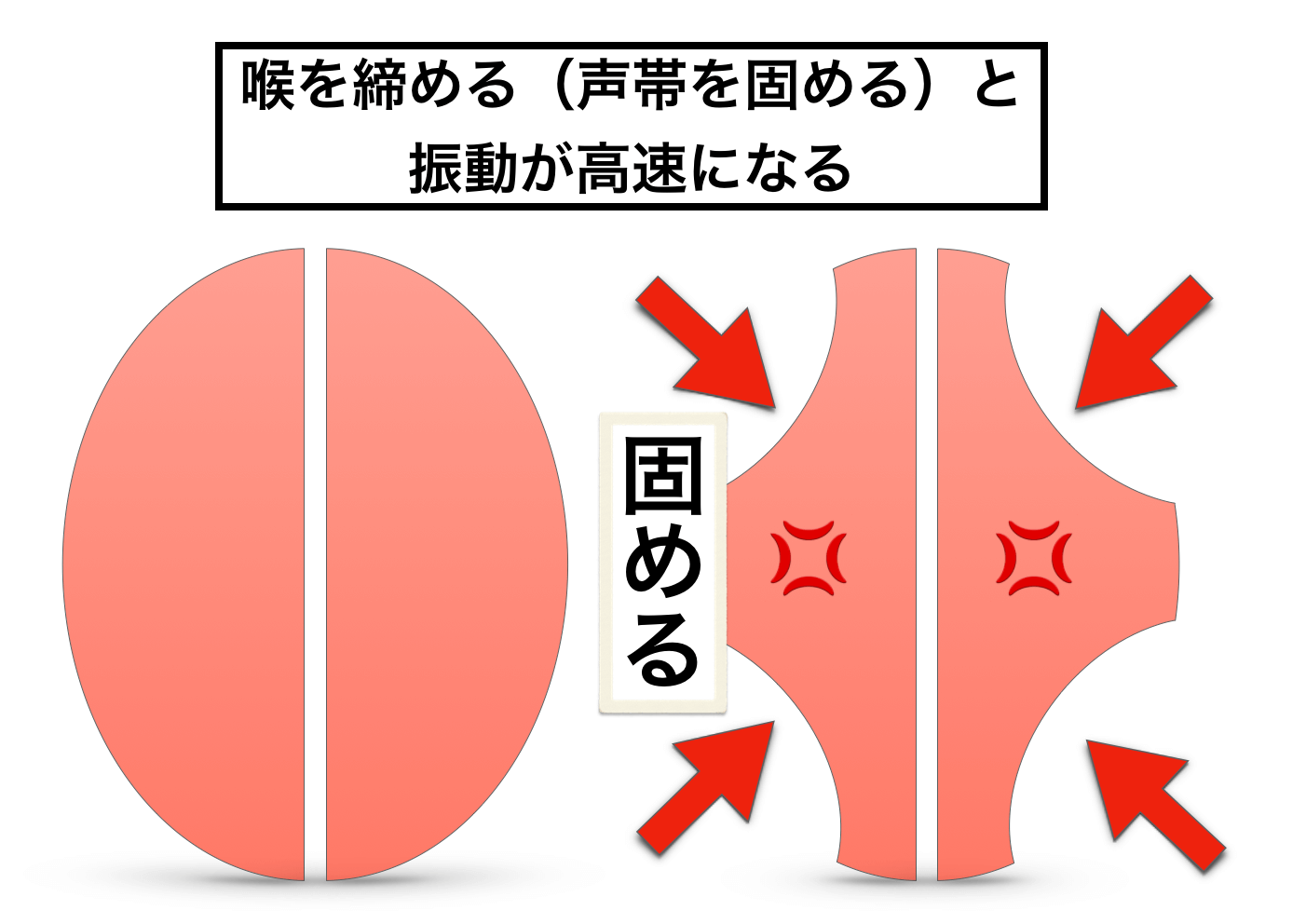

しかし、歌において使えるかどうかは一旦置いておけば、「喉を締める」「声帯を締める(固める)」ということも高い声を出す方法の一つになります。

例えば、

出しやすい音程で楽に「あーー」と発し、そのまま喉を締めると音程が上がり高い声になるはずです。思いっきり喉を締めると、イルカの鳴き声のような金属的な高い声になるでしょう。

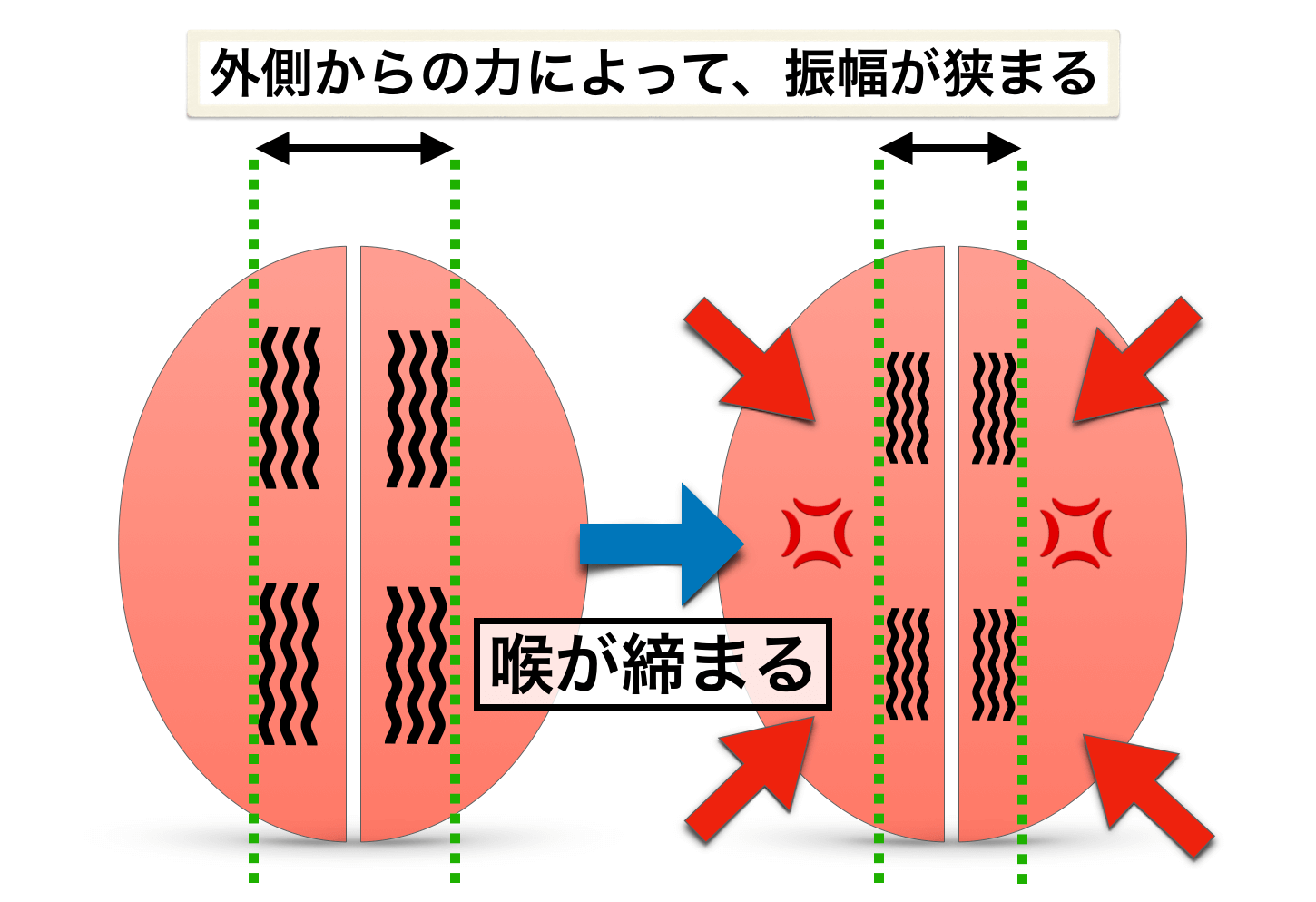

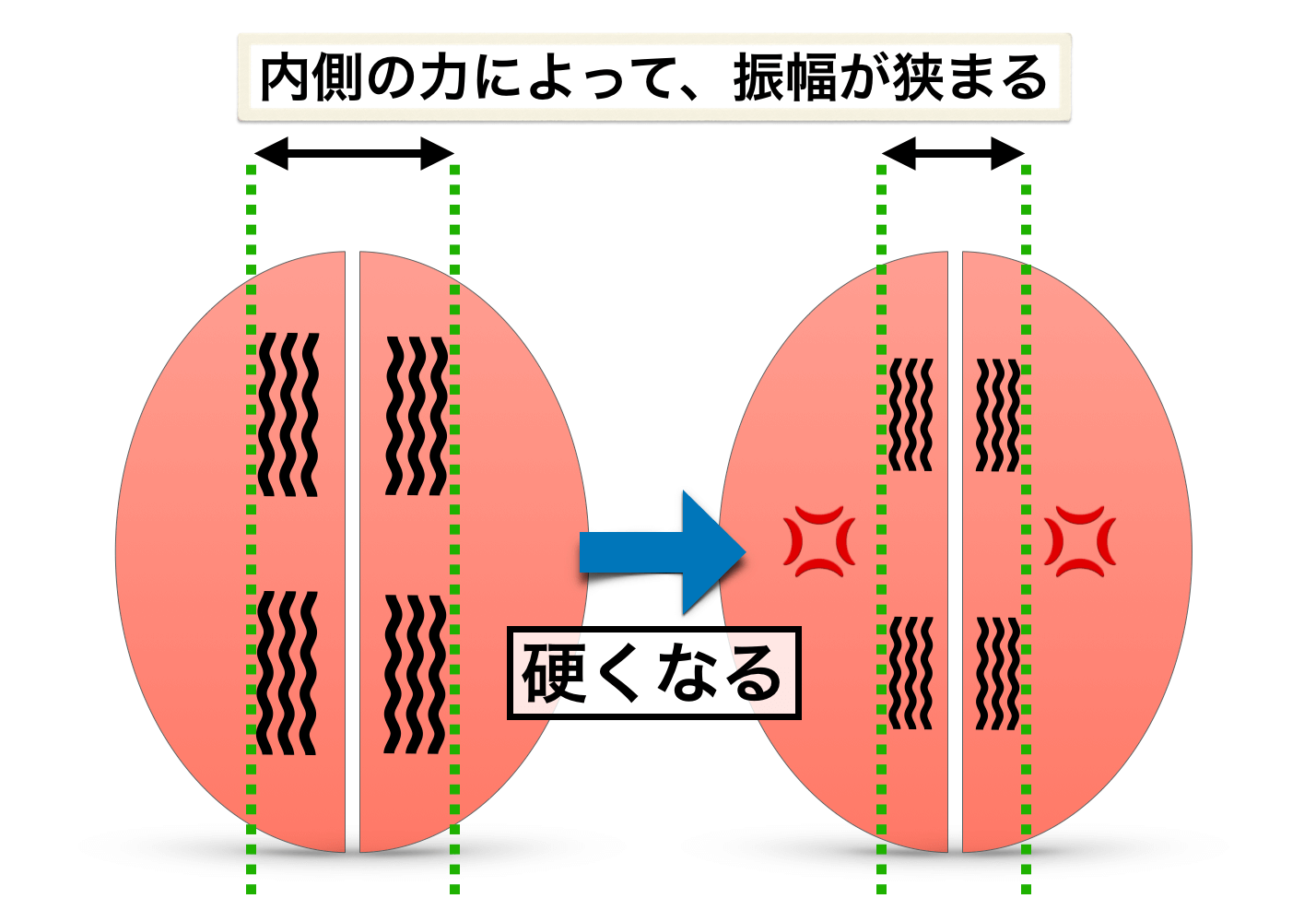

より具体的には、振動の幅が狭くなるから高音になるという理屈です。

断面で考えると、こういうイメージ↓

そして、この振動の幅が狭くなるときというのが、

- 喉が締まるとき

- 声帯が硬くなるとき

ということです。

この二つは、密接につながっているものなのですが、あえて切り離して考えます。

そうすると、

- 喉が締まる=声帯外部の緊張

- 声帯が硬くなる=声帯内部の緊張

と考えることができます。

①喉が締まるとき

声帯の外側から力が加わることで、結果的に声帯の振動の幅が狭くなるということです。

これによって音程が高くなります。

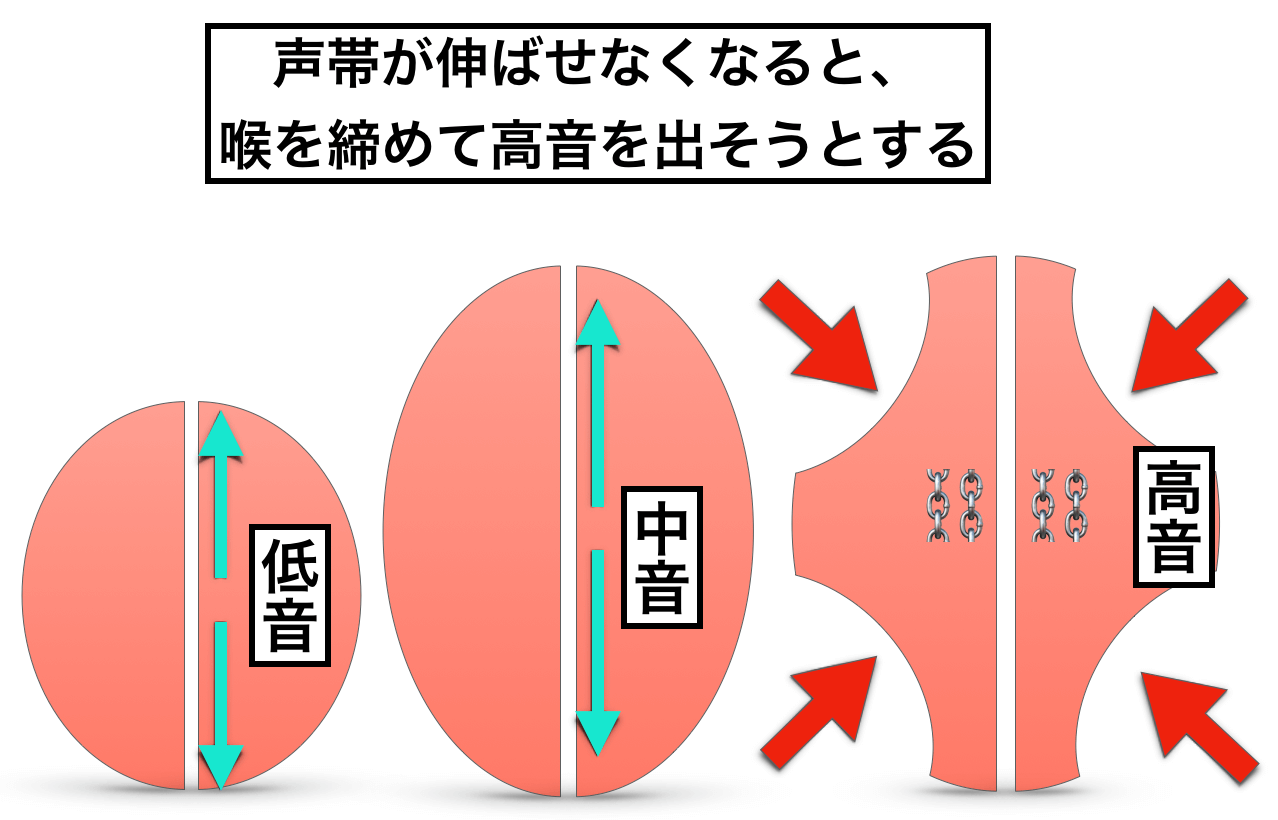

例えば、「喉締め発声」は『声帯を伸ばせる限界を超えた高音を出そうとすると、高音にするために喉が締まって声帯を硬直させてでも高音を出そうとするもの』と言えます。

高い声が苦手な人は、高い声を出そうとすると自然とこうなってしまう(喉締め発声)という人も多いでしょう。

もちろん、どんなにすごい熟練者であっても、限界を超える高音になれば喉は締まっていきます。

つまり、喉を締めて高音にするというのは、人間に備わっている動きとも言えます。

ただ、悪い発声として「喉締め発声」というものが語られるように、喉を締めるという動作は、基本的にはあまり良いものではありません。先ほども述べましたが、金属的な音色、イルカの鳴き声のような音色、か細い音色、に喉を締めれば締めるほどに近づいていくのですね。

しかし、必ずしも悪いものとも限らない場合もあります。

例えば、ハードロックやメタル系のジャンルでは鋭い超高音発声が魅力的になりやすいジャンルです。なので、多少喉を締めるような発声も使われます。

そういうニーズ次第では、ある程度喉を締める力を借りる発声が必要になってくるのかもしれません。

なので、基本的には非推奨だがどうしても必要な場合のみ検討するという感じがいいと思います。

②声帯が硬くなるとき

これは声帯内部が硬くなることで、振動の幅が狭くなるということです。

*外側の力が働いていないのに、声帯が硬くなっているということ。

より具体的には、声帯内部にある「声帯筋」という部分が硬く緊張することで、振動の幅が狭くなるということです。

この「声帯筋」という部分は、”ある程度”独立して緊張・収縮することができる部位なので、「声帯だけを締める・固める」という動きが可能になります。

つまり、喉をあまり締めずに声帯だけを締めて(硬くして)、高い声にするということが可能なのですね。

この「声帯筋」が硬く硬直することで、声帯の振動幅が狭くなり高音を生み出す発声を、俗に『ミックスボイス』と呼ぶ場合もあるかもしれません。

*『ミックスボイス』という言葉は、人によって意味や解釈が異なります。

-

-

「ミックスボイスとは」についての研究・考察【そもそも存在するのか?】

続きを見る

ただし、最初に述べたように「声帯の外部の緊張」と「声帯の内部の緊張」は密接に関係しています。声帯の内部(声帯筋)にはある程度の独立性があるものの、それぞれが完全に独立した動きではないということは頭に入れておきましょう。

つまり、これで高音を出したいのなら『ある程度喉が締まって、ある程度声帯が固まった発声』という絶妙なバランスを求めることになると考えられます。

喉締め・声帯の締めを飼いならす

「喉を締めるような動き」「固めるような動き」という”基本的にはマイナス要素”なので、これらを上手く飼いならすようなトレーニングをすることになるでしょう。

トレーニング方法としておすすめなのは、「ネイ」「ヤイ」トレーニング。

このトレーニングは「ネイネイ」「ヤイヤイ」などの発声で強い鳴りを作りながら喉や舌の緊張をほぐしていくものですが、このトレーニングなら多少締めるような発声もコントロールしやすくなるでしょう。

高音を鍛える時の注意点や頭に入れておくべきこと

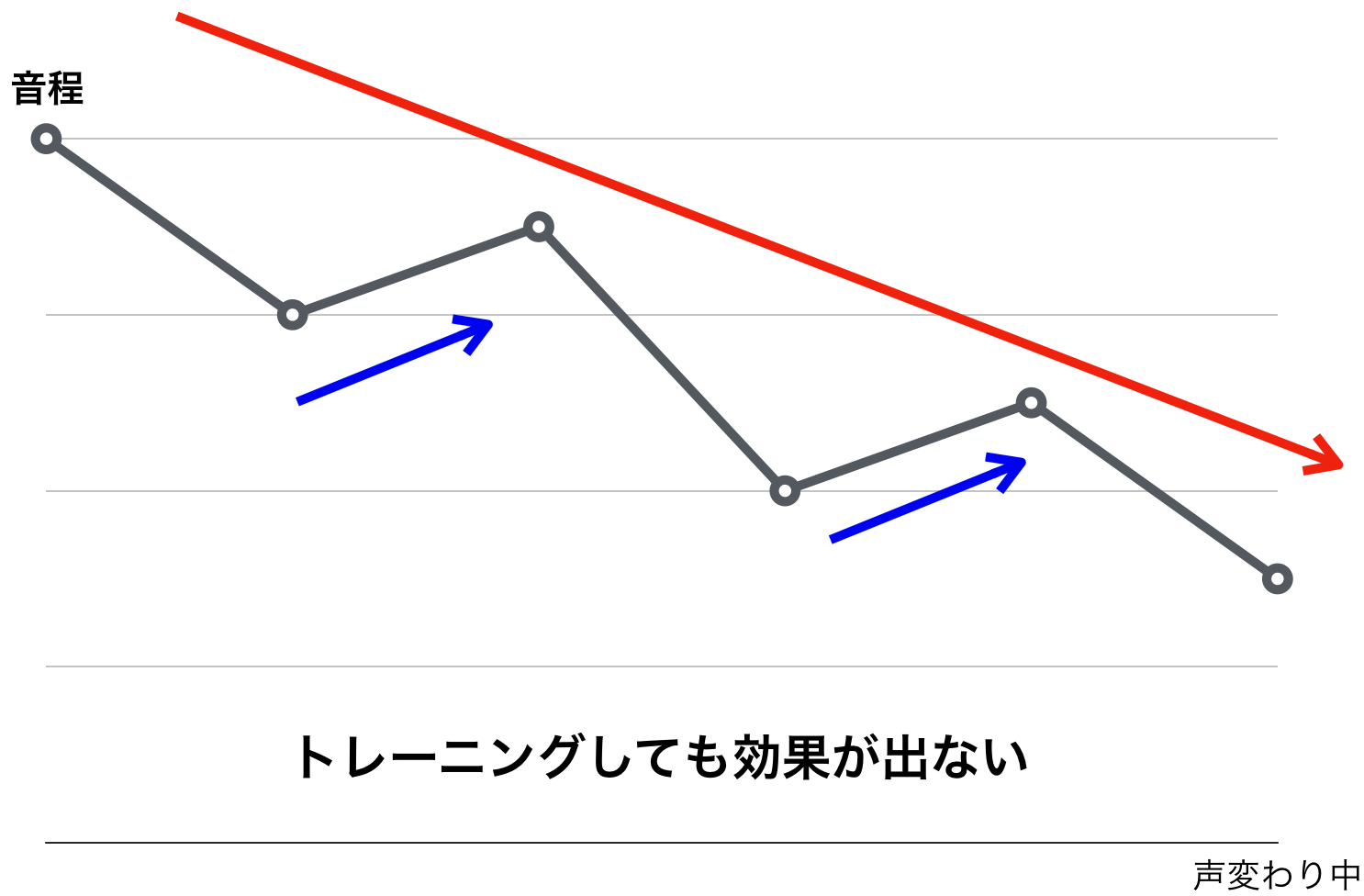

①声変わりの時期は注意

声変わりを終えた方にはあまり関係ないのですが、

- 『声変わり中は無理をしない』

- 『声変わりをまず綺麗に無事に終わらせる』

ということが非常に重要です。

そもそも、声変わり中は声帯が大きく変化している最中なので、そもそも高い声が出しづらい時期です。にも関わらず(だからこそ?)、高い声に一番憧れる時期でもあるというのが厄介ですね。

声変わりは基本的には男性の方が変化が大きいですが、女性でもある程度基本の音程は下がります(*個人差はある)。

ココがポイント

”音程が下がる”という声帯の成長をしている最中に、高い声を出すトレーニングをしても、思ったような効果は出ないでしょうし、効果が出たとしても変な発声のクセを身につけてしまう可能性も高くなります。さらに、成長中の声帯についたクセはなかなか抜けない可能性が高くなります。

『声変わり中に無理をするくらいなら、何もしない方が結果的に将来高音が出せるようになる』なんてこともあるのかもしれません(*一概には言えないでしょうが)。

なので、変声期中の場合は『無理をしない』ということを大前提により慎重に高音のトレーニングをしたり、息のトレーニングなどを中心に取り組むなどの工夫が必要でしょう。

②高音発声の限界は、人それぞれ決まっている

よく「誰でも鍛えれば高い声は出せるようになる」と言われますが、これはかなり言葉足らずな表現です。

正確には

誰でも鍛えれば高い声は「生理的限界の高音」まで伸ばすことができるが、「魅力的限界の高音」は持っている声帯(体)によって決まっている。歌においては、基本的に『魅力的限界の高音』が鍛えられる範囲になる。

というのが正しい表現だと考えられます。

ここで大事なのは、魅力的限界の高音は持っている声帯のタイプによって大きく差が出るという点を意識しておくことでしょう。

『生理的限界の高音』とは

これは音の質などは一切気にせず、声帯という器官(楽器)によって生み出すことができる限界の高音ことです。

声帯の『物理的限界の高音』とも言えるでしょう。

例えば、

現在ギネス記録に認定されている声における人類の最高音は、E8(88鍵ピアノをはみ出す音)です↓

つまり、人類は今のところE8までが生理的限界の最高音ということになります。

もちろんこれはギネス記録なので、一般的には当てはまらないお話ですが、このような『音色の質を考えずに単に高音を出す』という目的であれば、人間はかなりの高音を発することができます。

しかも、理論上はどんな人でもトレーニングによってかなりの高音発声を出せるようになるはずです。

声帯の構造上、訓練しても低音域を伸ばすことは難しいのですが、高音域は生理的限界まで伸ばせると言えるのですね。

現に先ほどのギネス最高音は男性です。基本的に女性や子供の方が声が高いはずなのに、男性が人類の最高音ということからもこれは言えるでしょう。

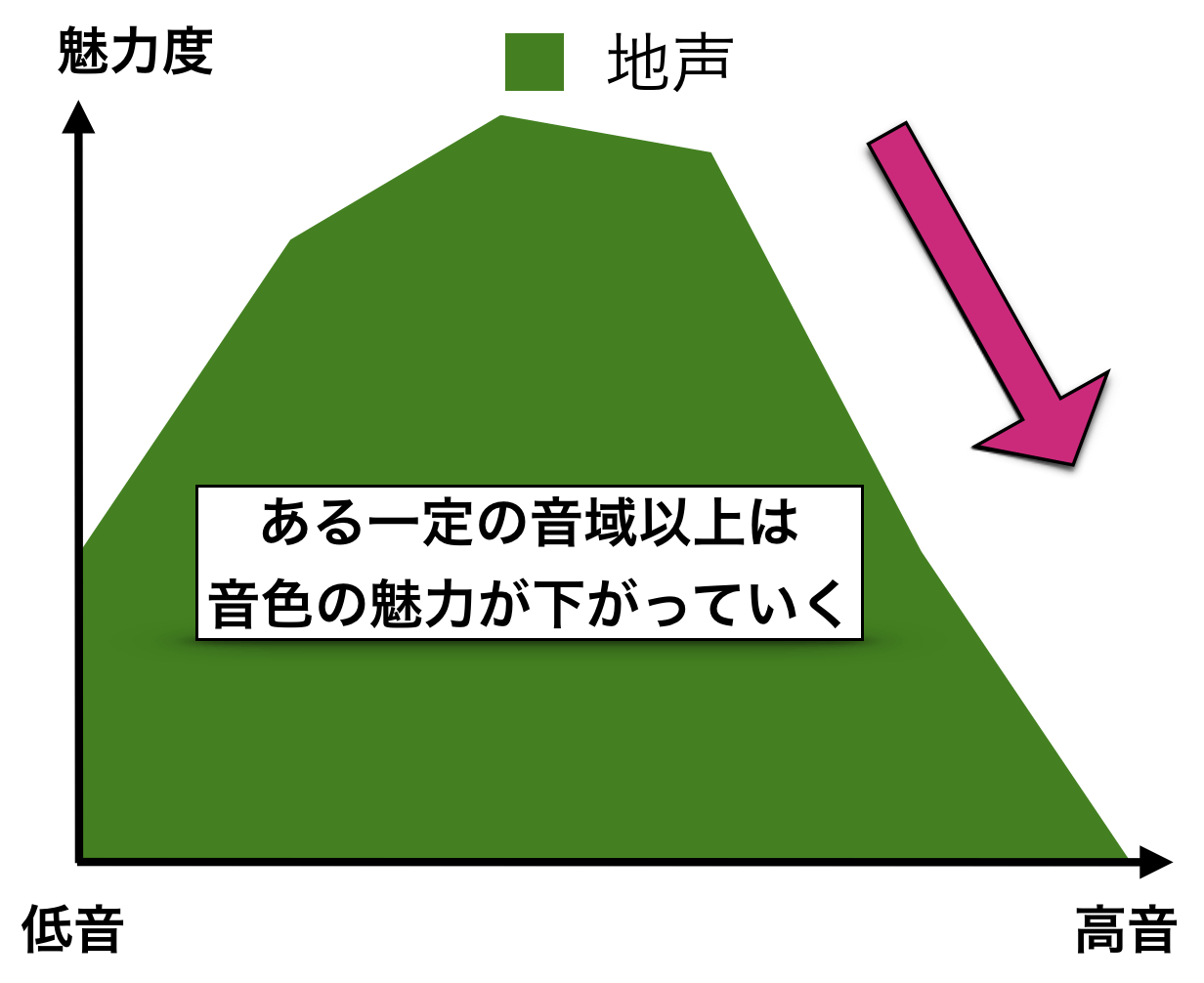

『魅力的限界の高音』とは

『魅力的に鳴らせる範囲の最高音』のことです。

先ほどの『生理的最高音』は「その声帯を使ってどこまでの高音を出せるのか」という、あくまで音色自体はどんな音でもいいという条件でのお話ですが、こちらは『音色の魅力』を考慮するという条件です。

歌は音色の質(発声の質)も非常に重要で、単に高い声を出せればいいというものではないですよね。例えば、先ほどのギネスの高音発声で歌われた歌を魅力的に感じる人はそういないでしょう。

つまり、歌は美しく聴こえる・心地よく聴こえる高音を考慮する必要があるものと言えます。

例えば、どんなに偉大なスーパーシンガーであっても、音程をどんどん上げていったときある一定のラインを超えるとそれ以降はその音色の魅力を失っていきます。

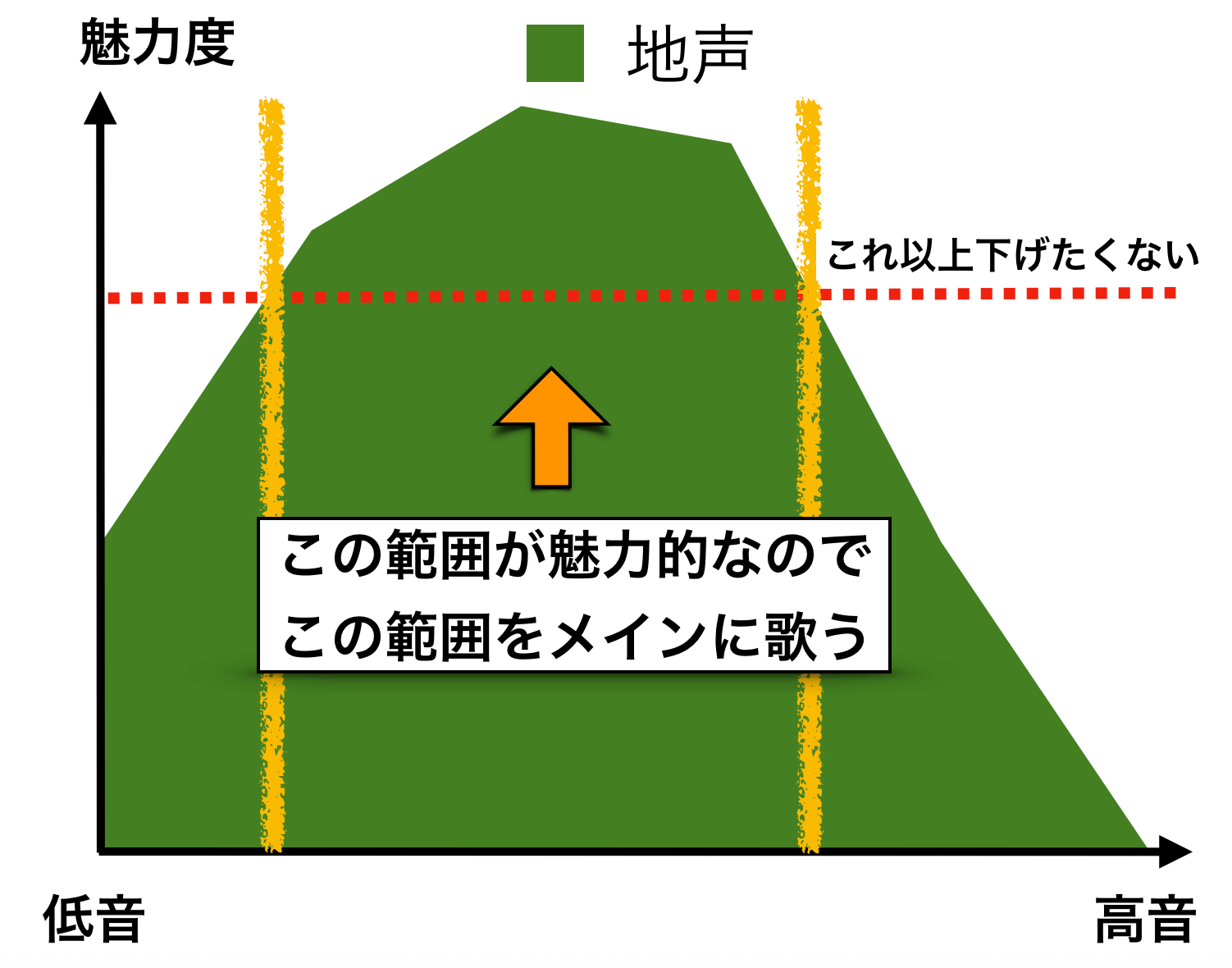

なので、多くのシンガー達は魅力に一定の線を引いて、その範囲を中心に歌っています。

もちろん、誰もがどんなに高音域まで行っても魅力が下がらない状態になれれば嬉しいですが、いくらトレーニングを積んでも”魅力を考慮すると”どうにもならない音階が必ず現れます。

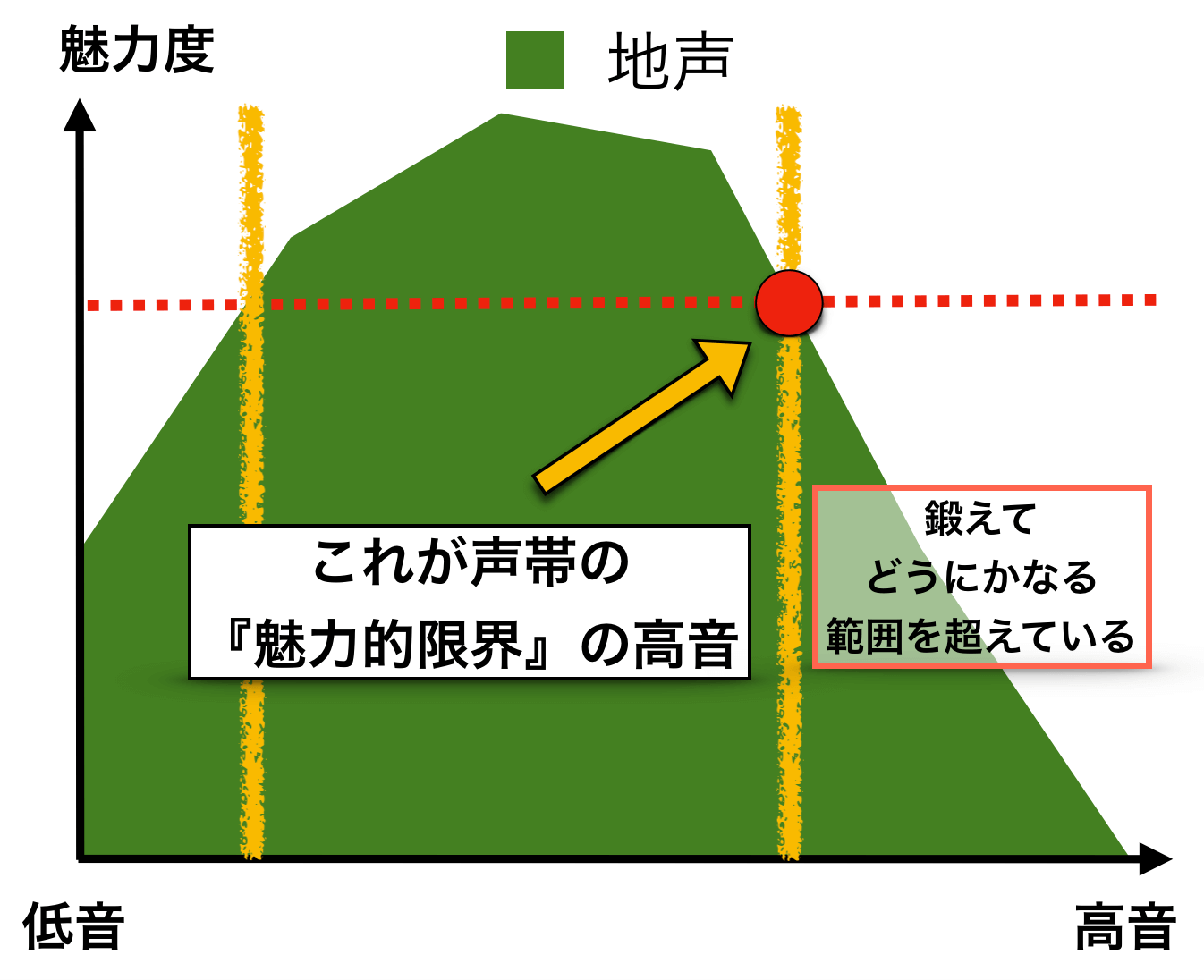

その音階が『魅力的限界』の高音です↓

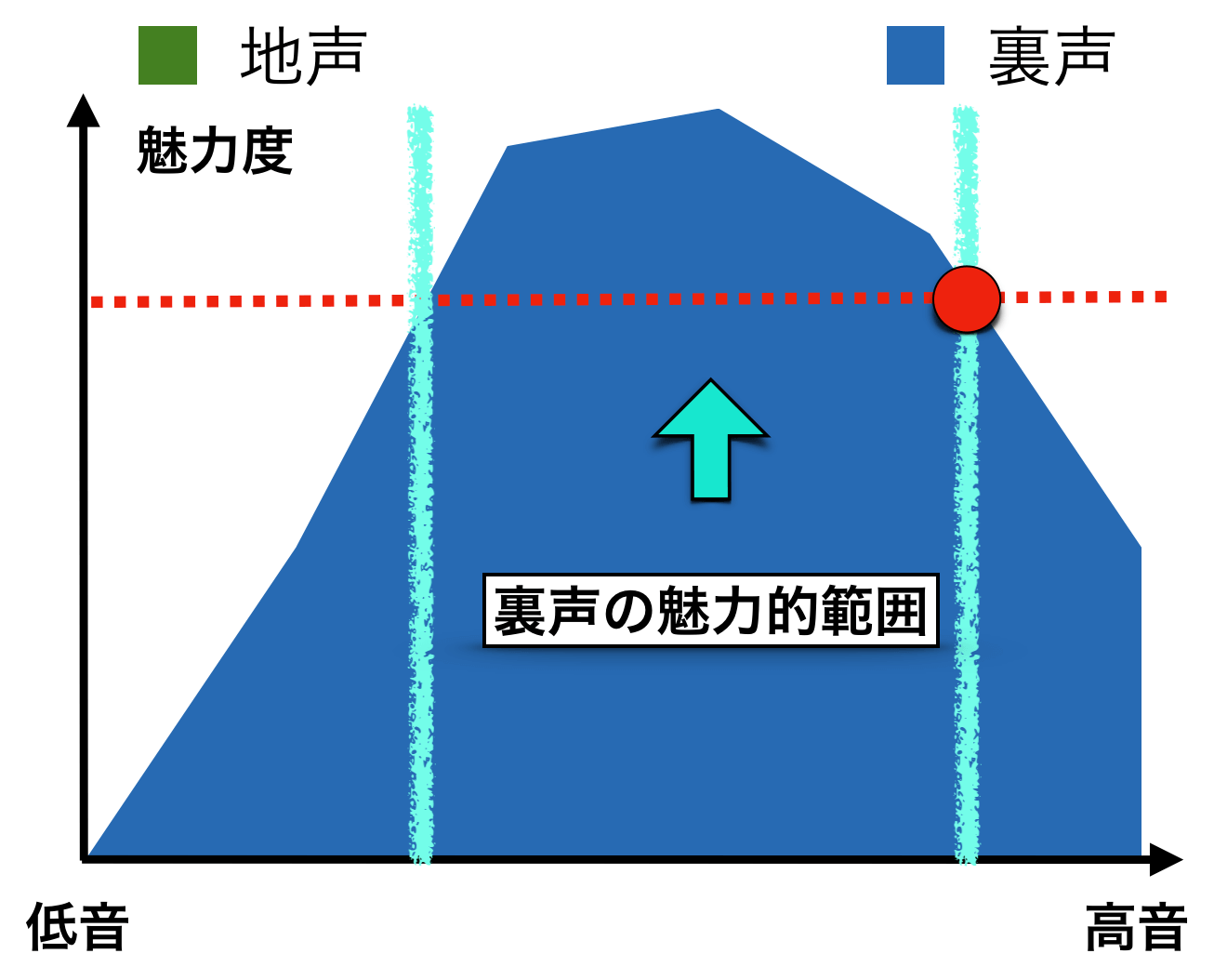

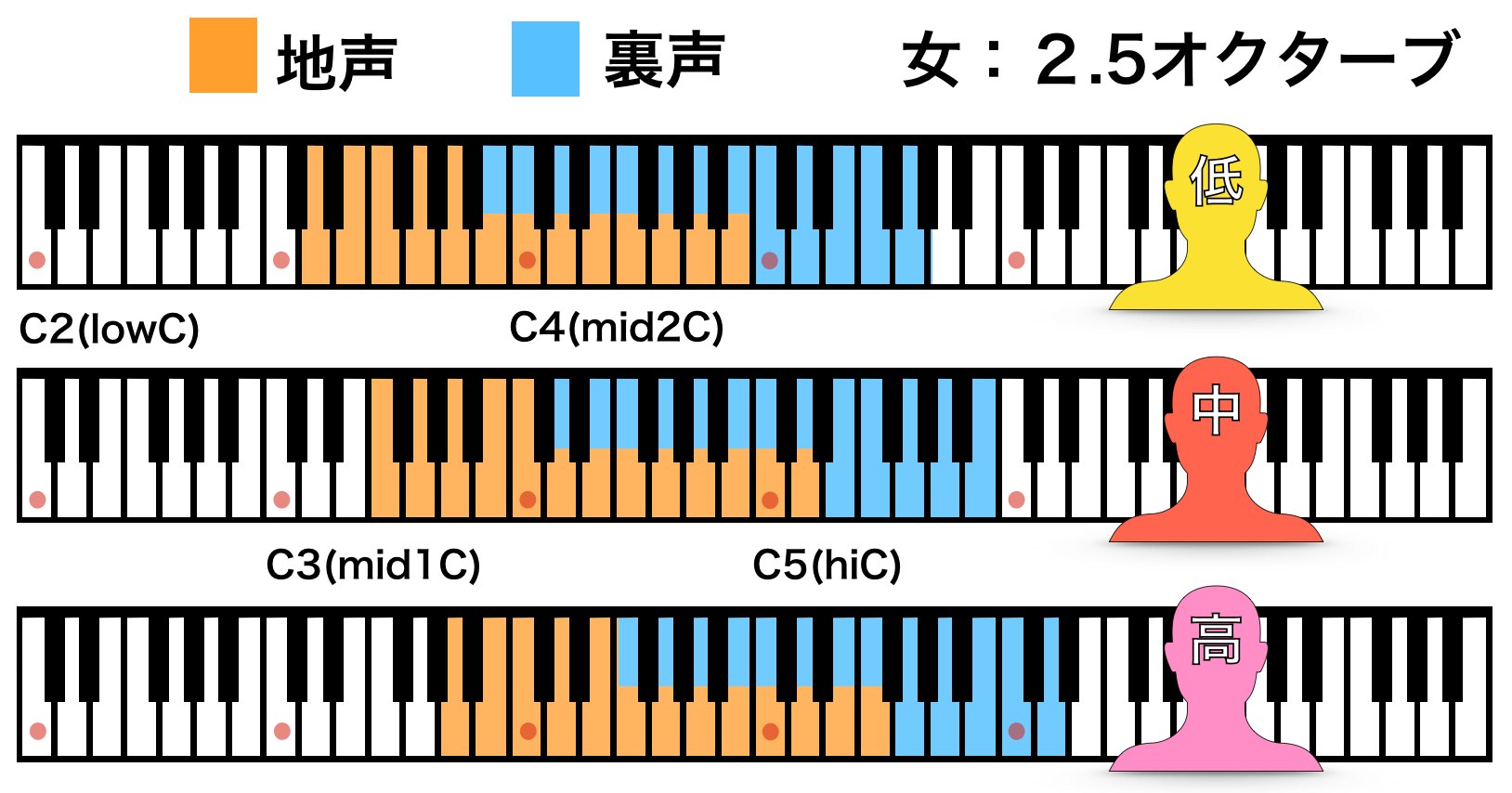

これは地声のおいての話なので、裏声で考えるとこんな感じになるでしょう↓

裏声は地声よりも高い位置に魅力的な音色があります。

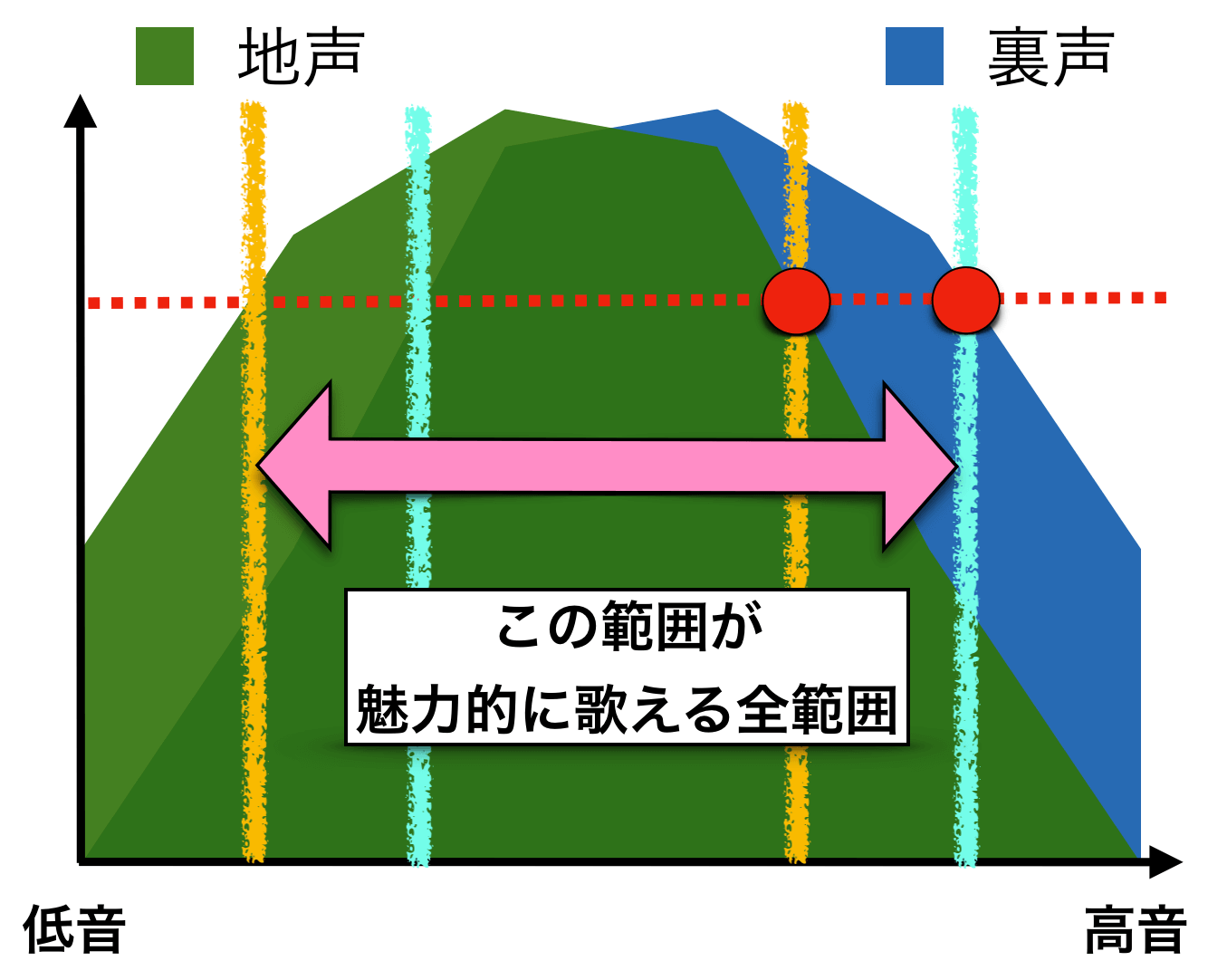

先ほどの地声と掛け合わせて考えると↓

基本的に、多くのシンガー達はこの範囲で歌っていると言えます。

『魅力的限界』は人それぞれ違う

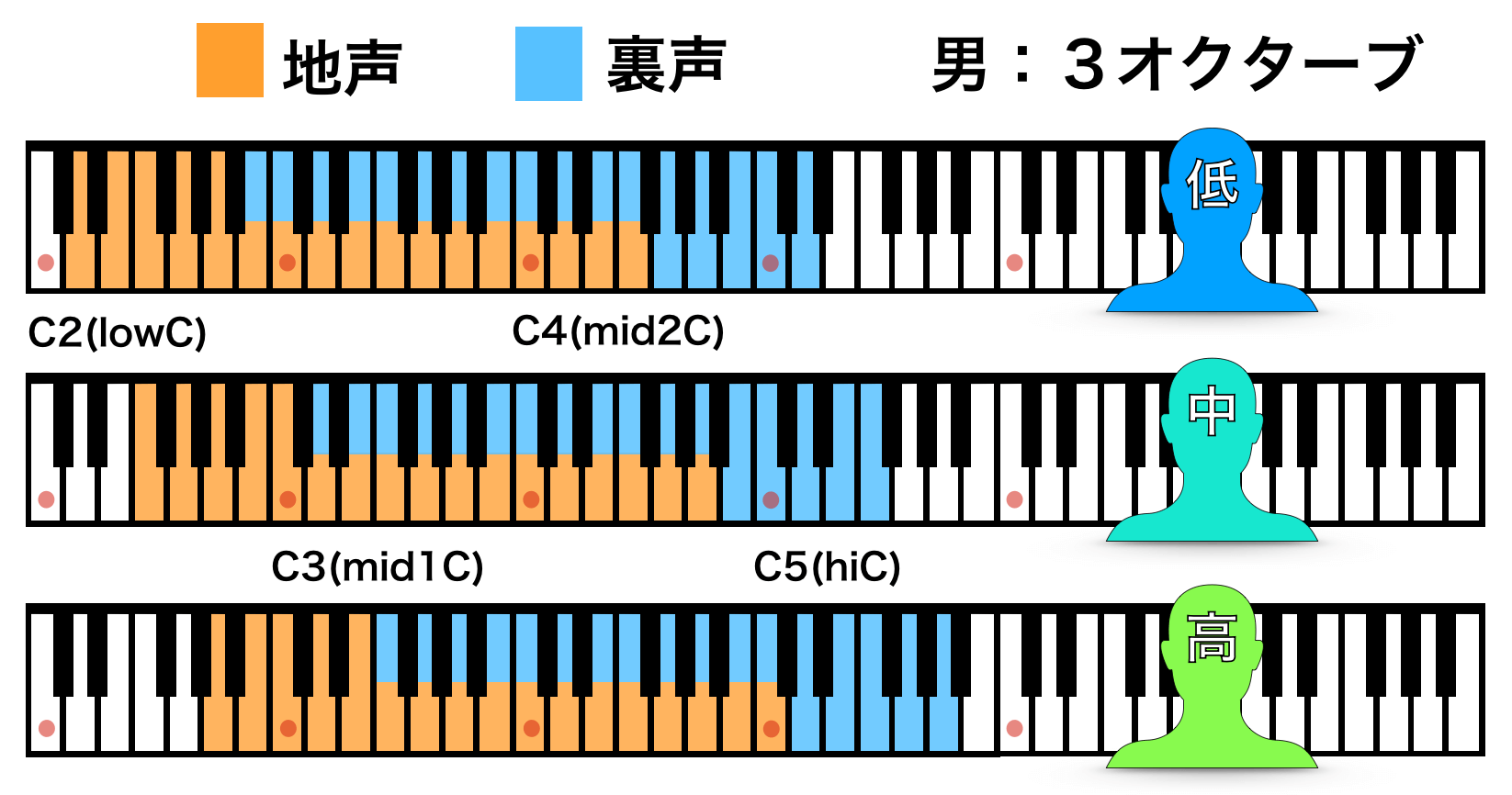

これを考えたときに、人によって(持っている声帯によって)この魅力的限界の位置には大きな差が出ると考えられます。

基本的に

- 声が低い人・低い声帯を持つ人ほど、魅力的に歌える音域が低い

- 声が高い人・高い声帯を持つ人ほど、魅力的に歌える音域が高い

という傾向になります。

魅力的に歌える音域の参考例↓

なので、高音に関して言えば「声が低い人ほど魅力的な高い声の限界は低い」と言えますし、「声が高い人ほど魅力的な高い声の限界は高い」と言えるでしょう(*あくまで基本的に。詳しくは『音域はどこまで鍛えられるのか』の記事にて)。

これによって高い声帯を持つ人はそこまで困ることはないかもしれませんが、低い声帯を持つ人は色々と困ることもあるでしょう。

ときに、受け入れがたいほど低い位置に魅力的限界がある場合もあるでしょうが、こればかりはどうしようもないことです。

ただこれは考え方の問題であって、そもそも本質的には高い音が「優」で、低い音が「劣」ではないです。確かに”高音に関して”は高い声帯が有利ですが、低い声帯を持つ人は低音に関しては有利です。

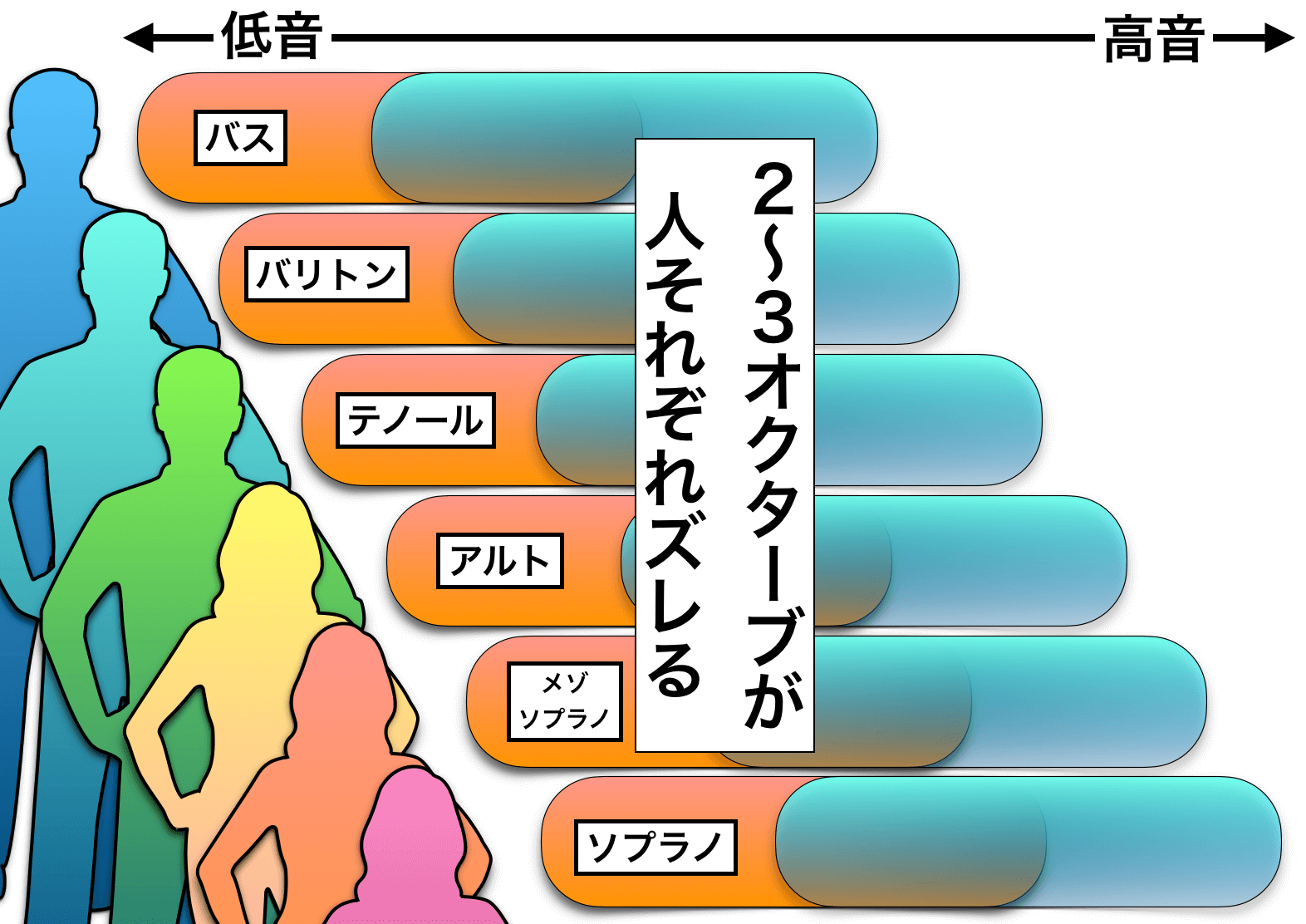

要するに、魅力的な”範囲の広さ(2〜3オクターブ)”は多くの人が大体同じくらいだが、声帯によってそれがズレているというだけなのです。

なので、自分の音域を活かせばいい。

なぜ長い歴史を持つクラシック声楽が音域のタイプを「バス・バリトン・テノール・アルト・メゾソプラノ・ソプラノ」という6つに分けたのかというのも、

- 鍛えればどうにかなるものでもないから

- 声帯のタイプに従った方が魅力的だから

だと言えるでしょう。

ポップスにおいても、世界中の数多くのシンガー達の『歌声の歴史』を辿れば同じことが言えます。

例えば、音域が鍛えてどうにかなるものであれば、世界中で音域が上がり続けるシンガーが何人も出てくるはずです。しかし、実際には長いポップスの歴史の中で、音域が無限に広がっていったシンガーは一人もいないはずです。

つまり、多くのシンガー達の歌声の歴史を辿れば、『音域は無限に広がっていくものではない』『自分の喉に最適な音域がある』という答えが導かれるのですね。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る

まとめ

全体の流れをまとめると、

- 高い声は「息」と「声帯」を基本に考える

- 高い声を出すには「①声帯を伸ばす」「②息を強める」「③裏声にする」「④声帯を締める」という4つを軸に鍛える

- 声変わりの時期は慎重に

- 自分が持っている声帯の『魅力的限界』を考慮して鍛える

ということになります。

基本的に、これらを整理しておけば高い声を攻略できるはずですし、成長効率を高めることができるでしょう。

もちろん、高い声のトレーニングはすぐに効果が出るようなものではありません。開脚ストレッチで毎日少しづつ体を柔らかくしていくのと同じように、長期的な視点でコツコツと高音を開発していきましょう。