今回は、「歌声と話し声の違い」についてです。

これは割と誰でも経験あると思うのですが、「シンガーの歌声と話し声が全然違う!」と思ったことはないでしょうか?

「話している声と歌っている声が全然違うけど、なんでだろう?」と。

全然違うからこそ「どうやって出しているんだろう?」とか「どういう練習をしたんだろう?」という疑問を抱きますし、「自分も同じような声を出したい」と考えることもありますね。

そして、「どうやって・どのように」と方法論に重きを置いて、「話し声と歌声」の関係性を度外視して考えがちになります。

しかし、多くのシンガーの歌声を分析してみて、

- 『その人の声帯あってのその歌声である』

と結論を出しています。

つまり歌声と話し声は違うように聴こえるだけで、結局深い関係にあると考えられます。

目次

歌声と話し声は切っても切れない関係性にある

先ほど書いたように、話し声と歌声が全然違うように聴こえるというシンガーは数多くいます。

確かに普通に聴けば歌声と話し声は違うと感じますが、実は

- 「その人の声帯だからその歌声になる」

と言えるでしょう。

つまり

歌声と話し声は大いに関係があり、話し声(持っている声帯)を無視して歌声を作ることはできない。

当たり前と感じる人ももちろんいるでしょうが、案外これを理解していない人もいるでしょう。

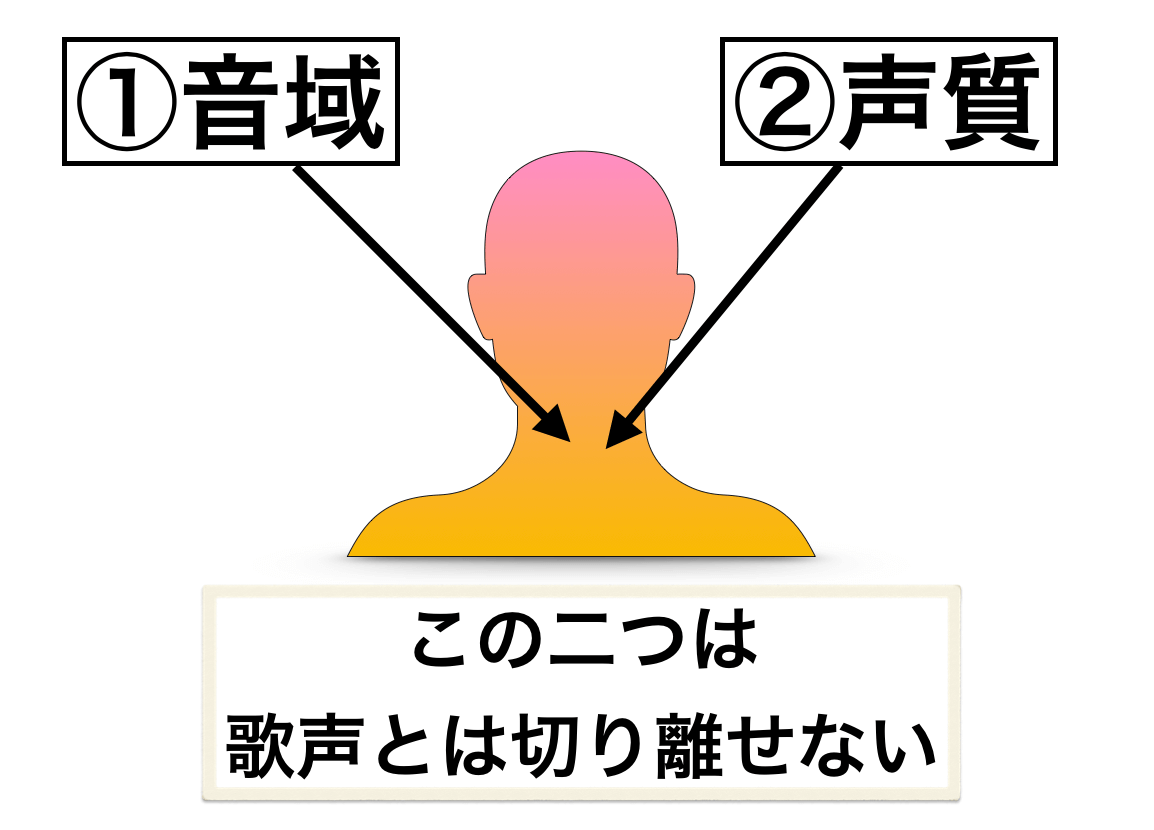

話し声と歌声の関係性で最も関係性がある、つまり最も切り離して考えることができないものは

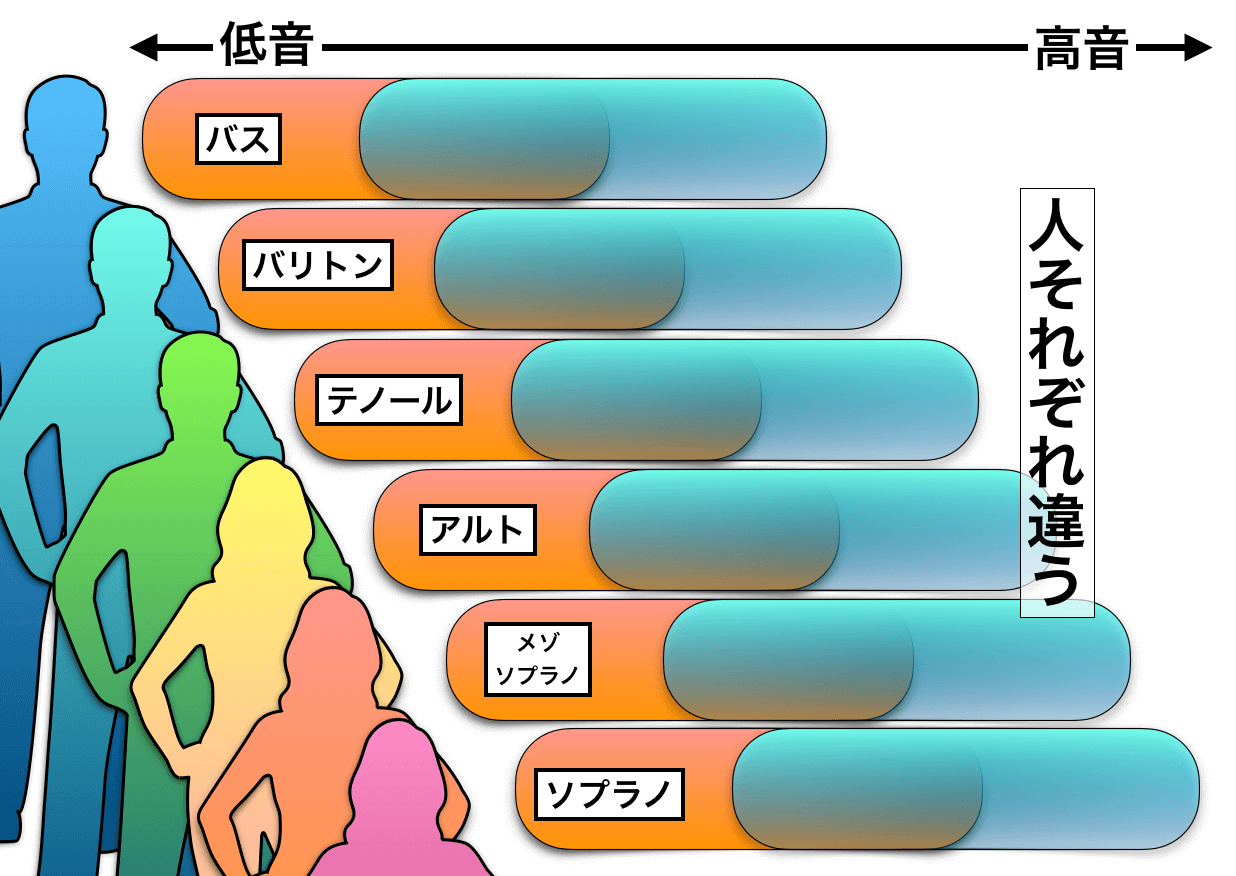

- 『音域・声区』

です。

次に

- 『声質』

です。

この『①音域・声区』と『②声質』というのは持っている声帯に依存する要素が大きい、つまり切っても切れない関係性にあります。

①持っている声帯が歌声の『音域・声区』を決める

「声帯の違い」は、どれだけ訓練しても『音域』『地声・裏声の声区の違い』を超えられません。

つまり

『持っている声帯がおおよその声区の範囲を決める』ということです。

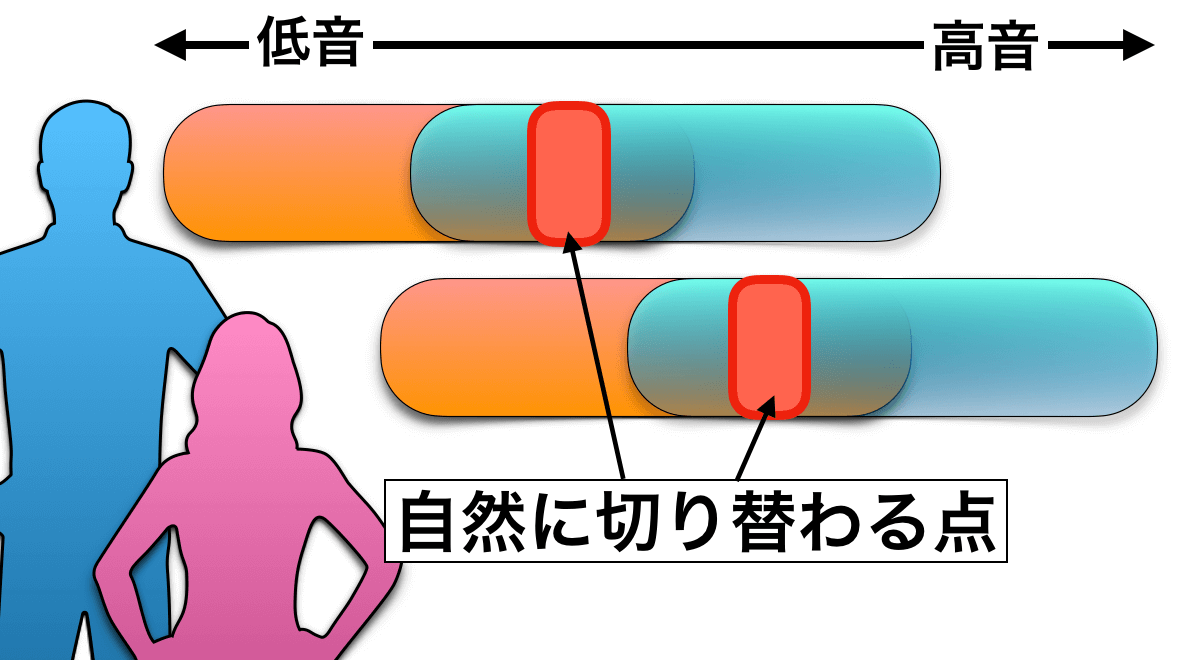

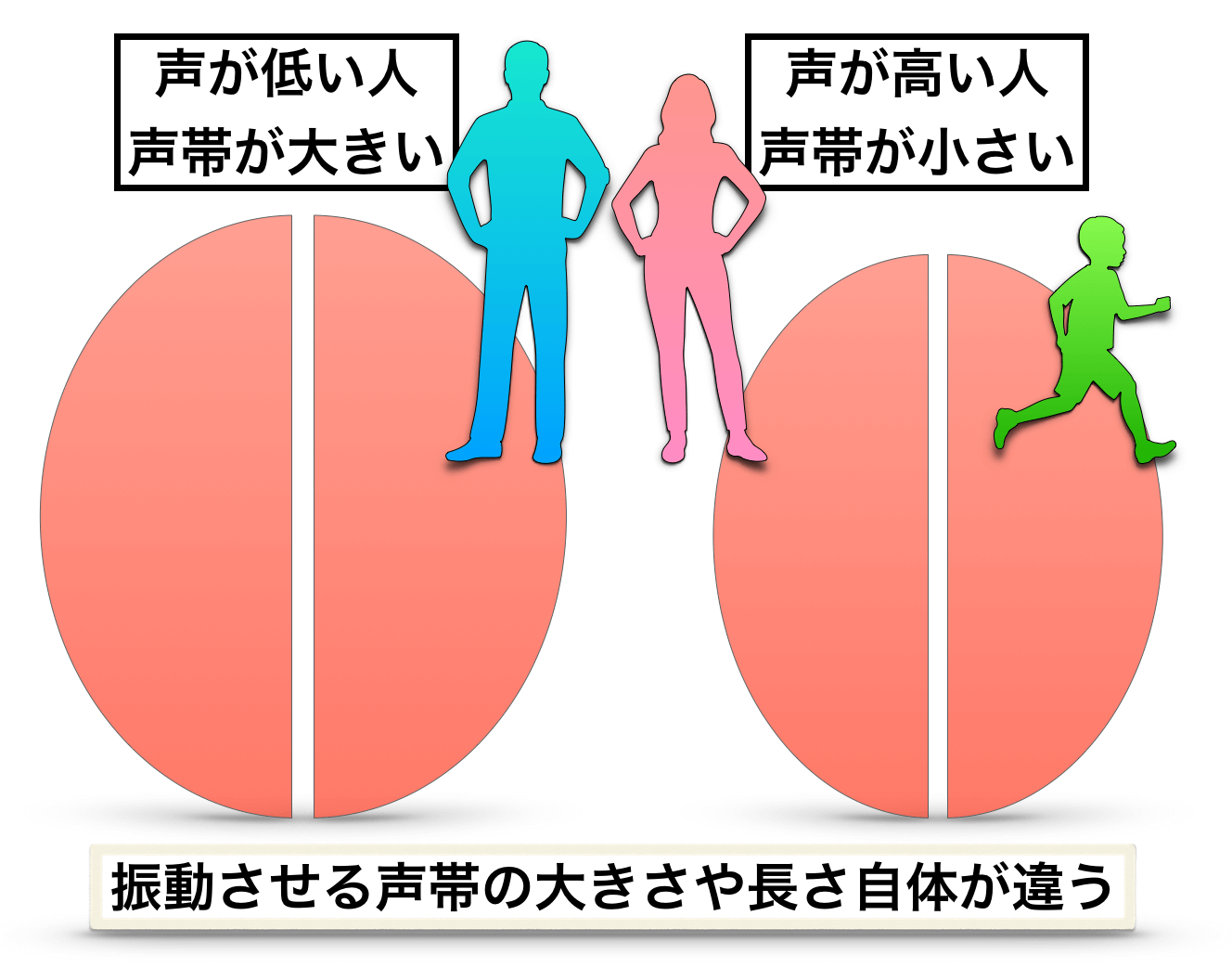

わかりやすい例でいくと、男性と女性の声帯の違いです。

例えば、声が低い男性と声が高い女性が無理をせずに地声を高音まで上げていくと、”自然に(楽に)裏声に切り替わる地点”は別々ですよね。

自然に(楽に)地声から裏声に切り替わる時に、声が低い男性と声が高い女性が同じ音になることは基本的にあり得ないというのは、なんとなく誰もが理解しているところでしょう。

つまり、『最適な地声と裏声の範囲は声帯によって決まる』と言えるでしょう。

これが持っている声帯の音域と声区の考え方です。

これに関しては、説明されずとも「男性と女性の声帯が違うから当たり前だろ!」とわかっている方も多いと思います。

大事なのは、この違いが性別の差だけではなく、個人個人の差においてもあるということです。

人それぞれ持っている楽器(声帯)の個性が違うのですね。

これは”基本的には”逆らうことができないでしょう(*特に歌声の魅力面を考慮した場合)。

「でも、すごく声が低いのに歌声がものすごく高い人いるよ?」と思う方もいるでしょう。

もちろん、一部そういう人もいます。

そういう人は、なんらかの特殊な条件を持っている場合が多いでしょう。

例えば、そういう人の特徴として『長く訓練して高音を手に入れた訳ではない』『割と最初からできた』『なぜか高音の方が歌いやすい』などが多いです。

つまり、自分の声帯に逆らっているわけではなく『逆らっているように見える』というのが正確でしょう。

そういう点ではどんな人であれ、持っている声帯の音域・声区には逆らえないと言えます。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る

②持っている声帯が歌声の『声質』を決める

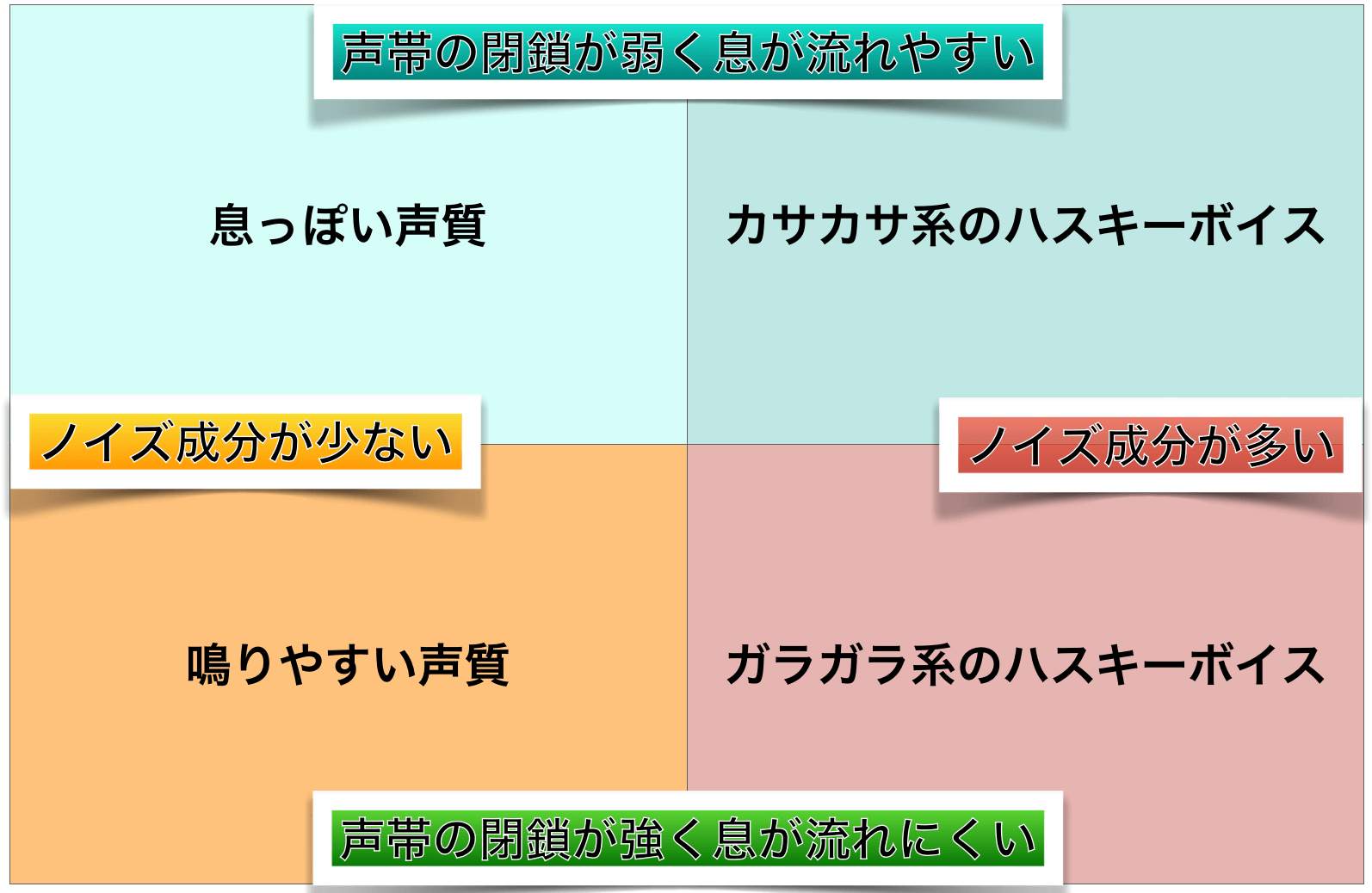

多く人の声質は、大体4つのタイプに分けられると考えられます。

- 息っぽい声質

- 鳴りやすい声質

- ハスキーボイス(カサカサ型)

- ハスキーボイス(ガラガラ型)

もちろん、「どこにも属さない特殊なタイプ」や「中間的な普通というタイプ」などの人もいますが、大きくはこの4つに分けることができるでしょう。

声質の差が得意不得意を作る

この人それぞれの『声質』の差は、『音域』ほど逆らえないものではないでしょう。

訓練次第である程度変化の幅を付けられる部分でもあると思います。

しかし、やはりもともと持っている声質によって『得意・不得意は生まれる』と考えられます。

例えば、

基本的にすごく鳴りやすい声質を持っている人は鳴らすのが得意ですし、息っぽい声質を持っている人は息っぽい発声をするのが得意です。

逆に、すごく鳴りやすい声質を持っている人が息っぽい発声をするのには苦労しますし、息っぽい声質を持っている人は強い鳴りを生み出すのに苦労します。

また、ハスキーボイスの人はハスキーではない普通の発声の音色にはできないですし、ハスキーボイスでない人は基本的にハスキーボイス特有の音色を生み出すことはできないでしょう。

つまり、元々の声質が歌声に影響するということです。

ただし、これは「話し声はしっかり鳴るのに、歌声は息っぽい発声が得意なタイプ」などのように、見かけ上の話し声と歌声の得意・不得意がズレている場合も結構あります。

ただこれも、ほとんどの場合『その人が自分の声帯を活かした結果としてそうなったもの』でしょうから、そういう点では”その人の声帯だからそうなる”と言えるでしょう。

先ほどの『音域・声区』ほどわかりやすく強い関係性はないが関係性はあるという感じですね。

なので、一番重要なのは「声区」次に「声質」という表現をしました。

-

-

歌における声質のタイプについての研究

続きを見る

つまり話し声と歌声は密接な関係がある

この音域・声区と声質は、話し声にしろ歌声にしろ同じ声帯を使っているのですから、大きく関係していることがわかると思います。

なぜ話し声と歌声は違って聞こえる?

ちなみに、

- 「なぜ話し声と歌声は違って聴こえるの?」

と言われると、それは一言で言えば『音色の違い』。

歌声は普段話す声と比較して、

- 『息』『共鳴』『音程』に大きな差がありますし、マイクを通したり、レコーディングでプリアンプ、コンプ、EQ、サチュレーターなどなどを通していますから、音質変化もあります。

違って聞こえて当然です。

例えば、親しくない人との電話などで声を高くしたり、はっきりとした声にするなど”自分のいい声を作る”経験は誰でもあると思います。

あれは『電話用の声を作っている』んですよね。

シンガーはその延長線上で『歌用の声を作っている』だけです。

確かに高度な声帯の使い方をするのですが、話し声と使っている部分はなんら変わりませんし、何か特殊な発声方法というわけでもないのですね。

この”歌用の声を作る”のお話について詳しくはこちらの記事にまとめています。

-

-

歌における『地声』とは?【シンガーは地声で歌っているのか?】

続きを見る

持っている声帯を度外視した理想は叶わないはず

『声質』に関しても言えるのですが、それ以上に

- 『音域・声区』に関しては決して無視してはならないもの

だと考えられます。

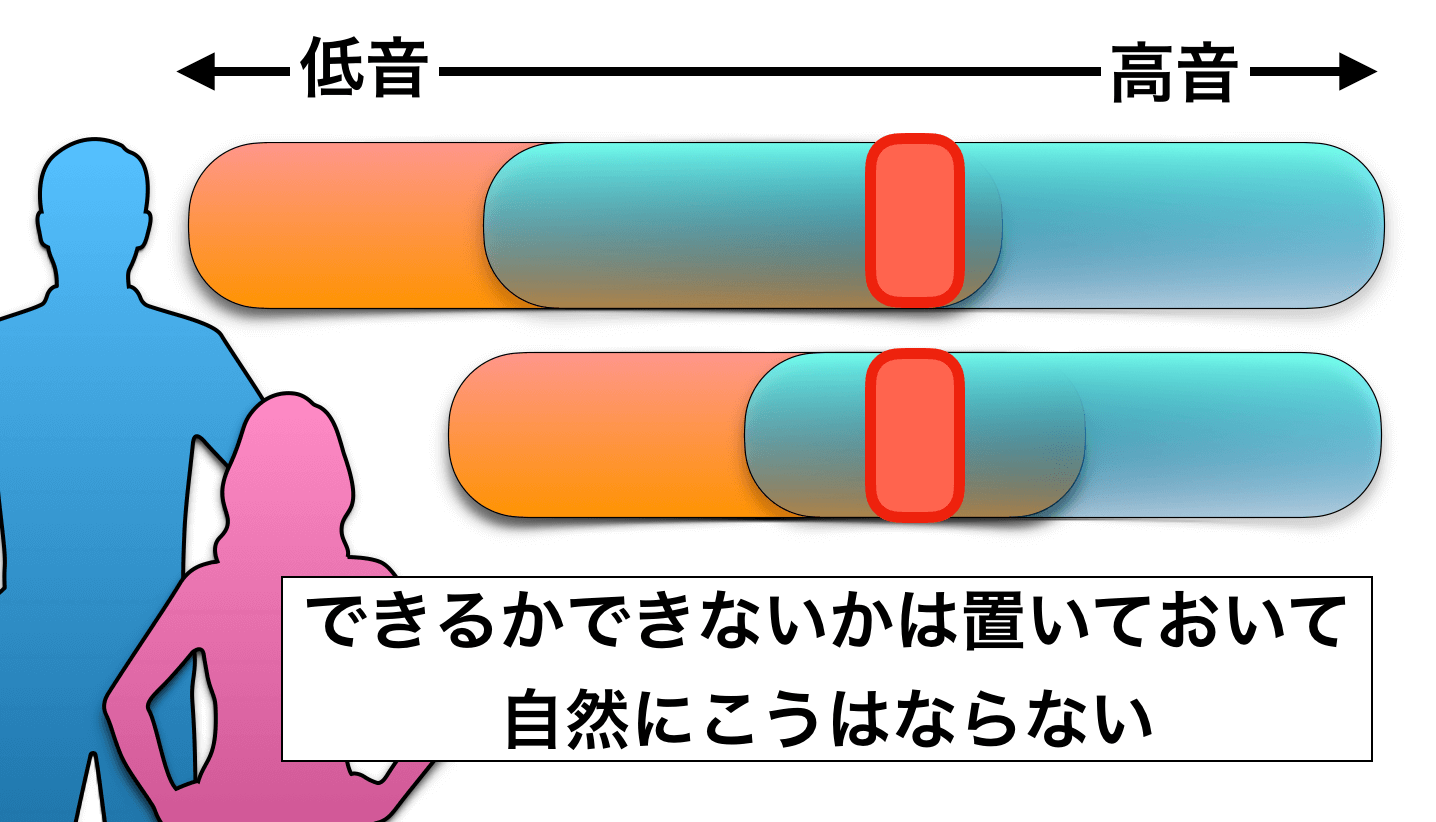

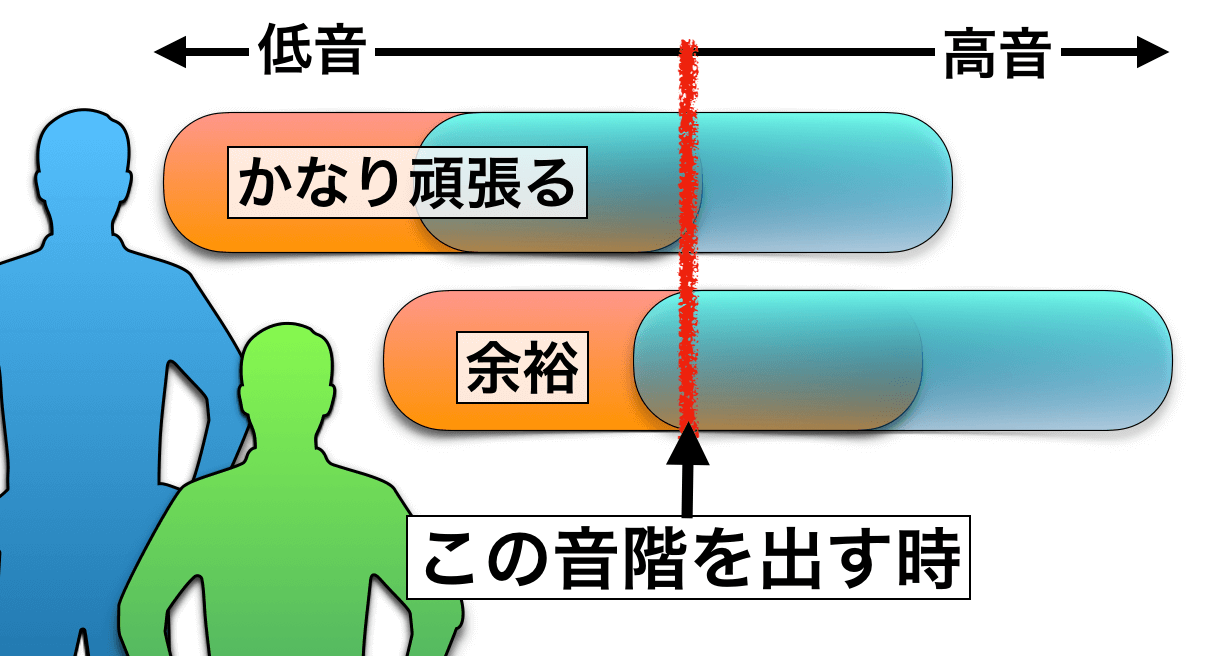

つまり、低い声帯を持っている人が高い声帯を持っている人の歌を”同じように”歌うことはできないですし、高い声帯を持っている人が低い声帯を持っている人の歌を”同じように”歌うことはできないと考えるべきでしょう。

例えば、持っている声帯が低い人と高い人が同じ音階のハイトーンを出したとしましょう。

そうすると低い声帯を持っている人の方が太い音や強い音になる傾向があります。

同じ音でも、

- 声が高い人だと軽く出している音

- 声が低い人だと力強く出している音

このように持っている声帯によって音階ごとの音色のズレます。

要するに同じ高音でも高い声帯を持っている人の音色と低い声帯を持っている人の音色は違うのですね。

つまり

- 音域・声区の違いが音色の違いを生む

のですね。

声区や音色が違えば同じように歌うというのは難しいでしょう。

だから「キーを合わせる」という言葉が存在するのですね。

「キーを合わせる」ということは「歌いやすい音域にする」という意味ももちろん含まれているのですが、実際は「声区を合わせる」ことで「表現を合わせる」のです。

これが本来の目的です。

原曲キーにこだわりたい気持ちはわかりますが、もしあなたが目指しているシンガーのもともと持っている声帯と自分が持っている声帯がかけ離れているのであれば、あの人と同じように歌いたいというその理想はおそらく叶わないでしょう。

最後に個人的に好きな言葉を紹介しておきます。

- 「もし、あなたの憧れのシンガーがあなたの声帯を持った場合、全然違う歌声や表現で同じくらいの魅力を作り上げるでしょう」