今回は、横隔膜と発声や歌声との関係性についての内容です。

特に、

- 「なぜ、横隔膜を鍛えるべきなのか」

- 「横隔膜を鍛えると、どういうメリットがあるのか」

という部分を掘り下げます。

目次

横隔膜がなぜ重要なのか?

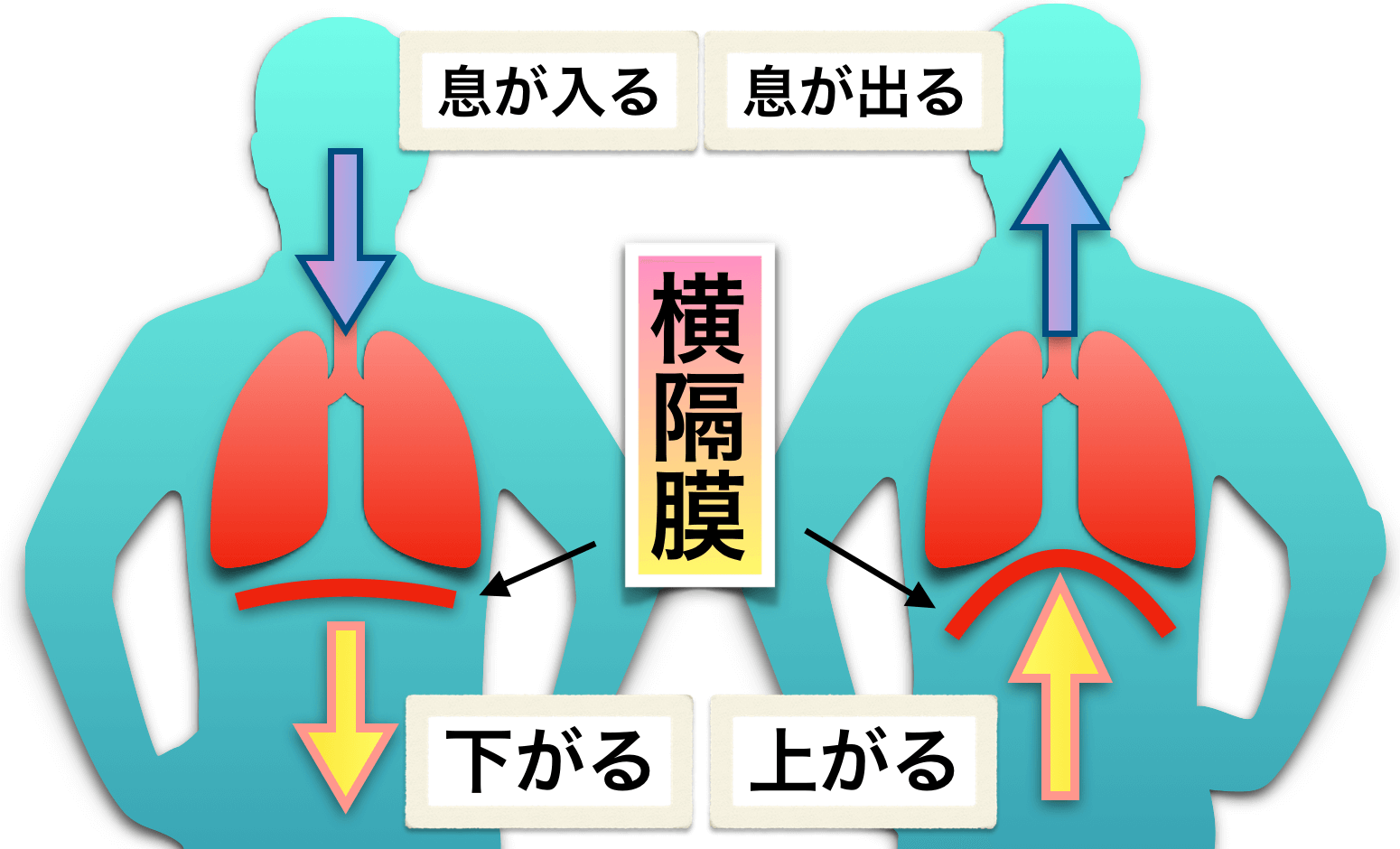

横隔膜とは、

- 肺を動かすためのドーム状の筋肉のこと

です。

横隔膜が上下に動くことで、肺が上下して、息が出たり入ったりするのですね。

この『横隔膜』は、発声において重要度が高いので、

- 息を鍛えなさい

- 横隔膜を鍛えなさい

- 横隔膜を柔軟に

などと言われます。

なぜ、このように横隔膜の重要性が語られるのか?

主な理由は

- 声の4大要素の一つ『息』をコントロールする主役だから

- 横隔膜の柔軟性が、喉周り(喉頭懸垂機構)に影響するから

という2つです。それぞれ掘り下げます。

①声の4大要素の一つ『息』をコントロールする主役だから

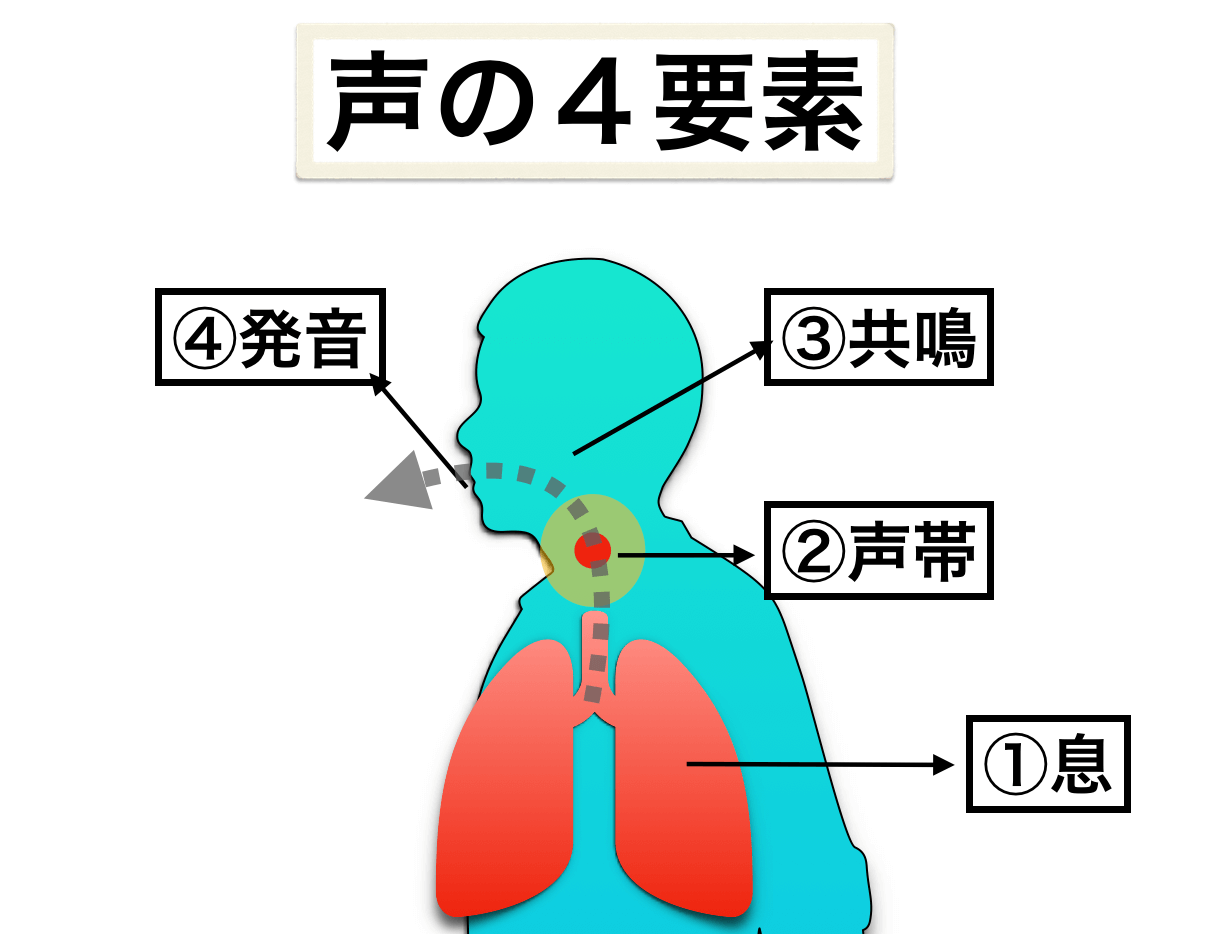

発声の4大要素は、

- 息(原動力)

- 声帯(調節)

- 共鳴(増幅)

- 発音

の4つです。

『息』は、声の原動力の部分です。

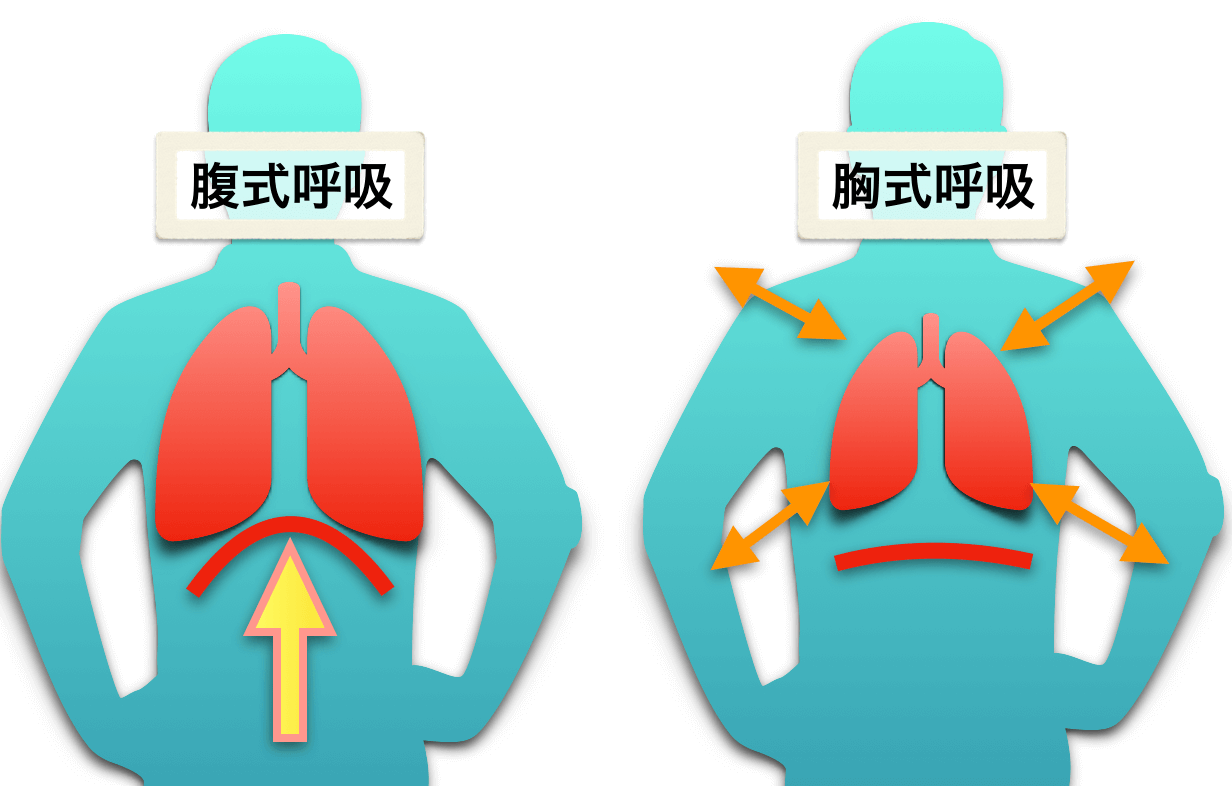

その息の力をコントロールする『肺』を動かしているのが、主に『横隔膜』『胸郭(肋間筋)』の二つ(*胸郭とは肺の周りの骨格のことで、肋間筋というのは肺の周りにある筋肉のことです)。

この二つが呼吸を動かしているので、それぞれ

- 腹式呼吸:横隔膜の動きを中心に呼吸すること

- 胸式呼吸:胸郭の動きを中心に呼吸すること

と呼ばれます。

このうち横隔膜はコントロールできる範囲が大きく、息のコントロールにおいて、一番の主役になります。なので、横隔膜が重要だと語られるのですね。

そして、声の原動力である『息』が大事であるのなら、息をコントロールする主役である『横隔膜』も大事ということになります。

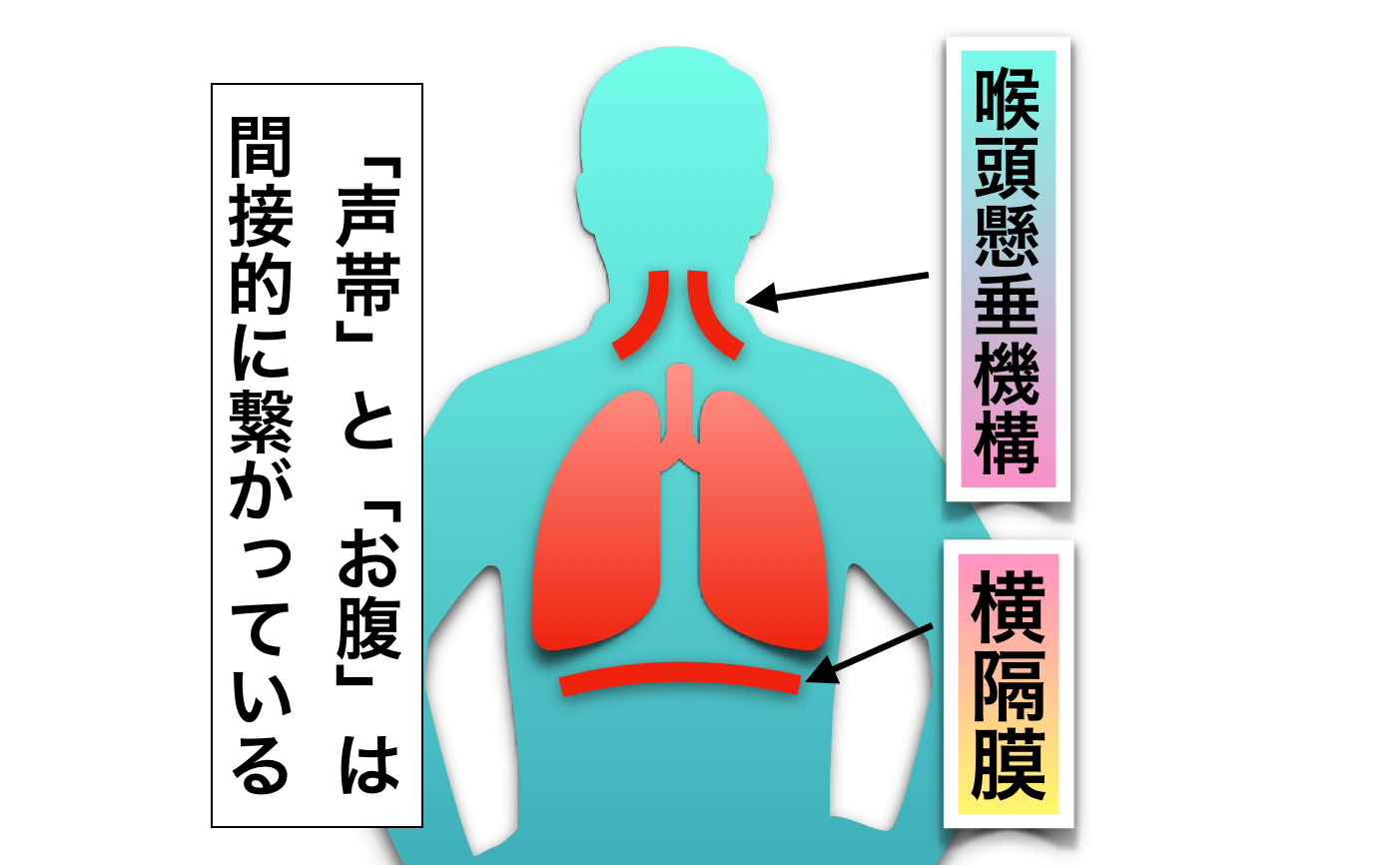

②横隔膜の柔軟性が、喉周り(喉頭懸垂機構)に影響する

喉頭懸垂機構(こうとうけんすいきこう)というよくわからない言葉が出てきましたが、これは簡単に言えば喉周りの筋群のことです。

喉を上下から吊り下げている喉周りの筋肉(*再生位置17:15〜。Extrinsic group:外因性のグループ)↓

「ふーん」くらいで、細かいことは置いておきましょう。

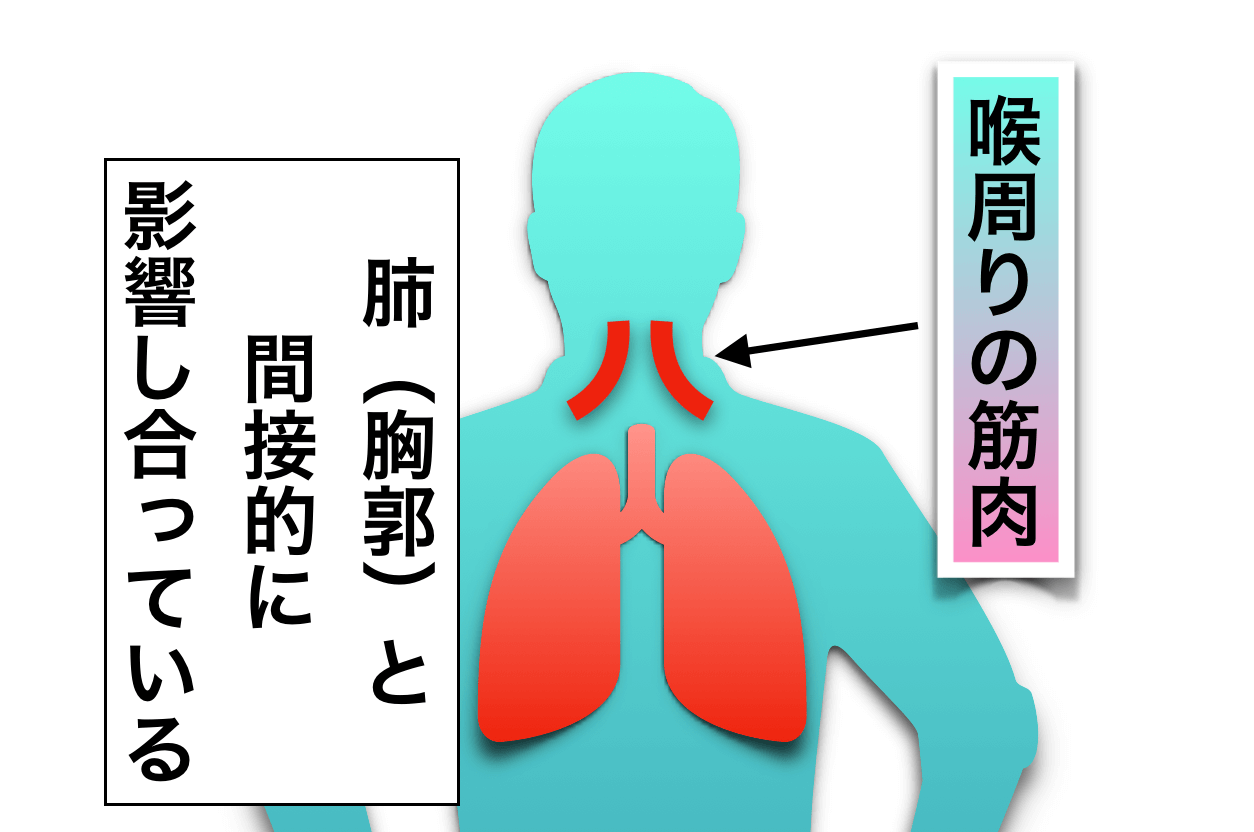

この喉周りの筋肉の動きは、声帯(発声)に影響を与えています。

喉周りの筋肉が柔らかい状態であれば、声帯も柔軟に動きやすく、声が出しやすいです。逆に、喉周りが硬くなれば声帯の動きも悪くなり、発声の質が悪くなったり、声が出しにくくなったりします。

つまり、声帯と喉周り(喉頭懸垂機構)はつながっているということです。

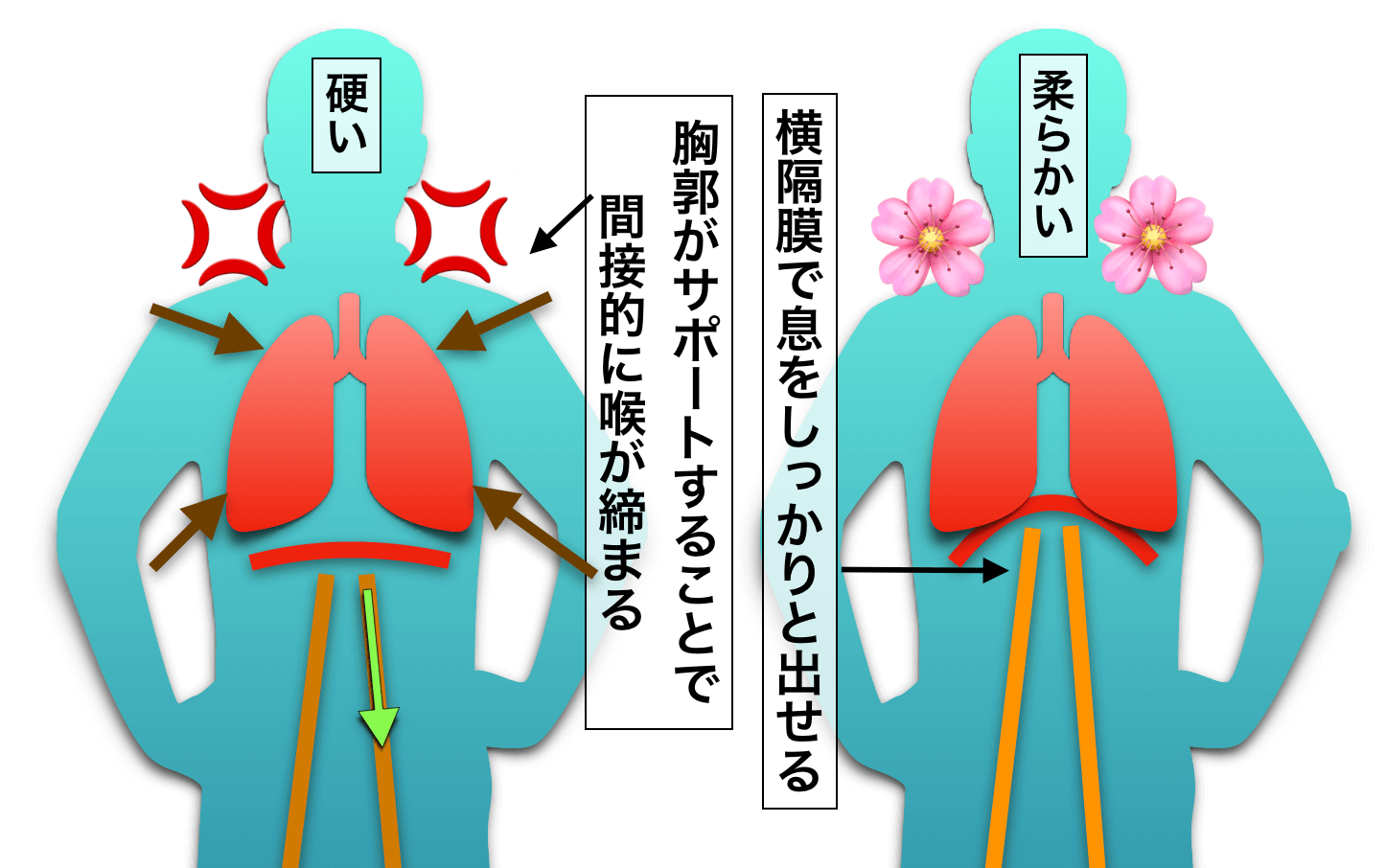

また、喉周りの筋肉は肺の動きとも間接的に繋がっています。

例えば、声を出すときに息の力や勢いが足りない場合、胸郭がその分をカバーしようとして体の上部が絞られます。そうすると、隣接している喉周りの筋肉も緊張して、喉が締まります。

試しに、息を限界まで吐ききった状態から、さらに声を出そうとすると、かなり喉が締まった状態になるはずです。

また、喉仏あたりに手を置いて、思いっきり息を吸ったり、しっかりと吐いたりすると、喉仏や喉周りが自然とほんのり動くと思います。

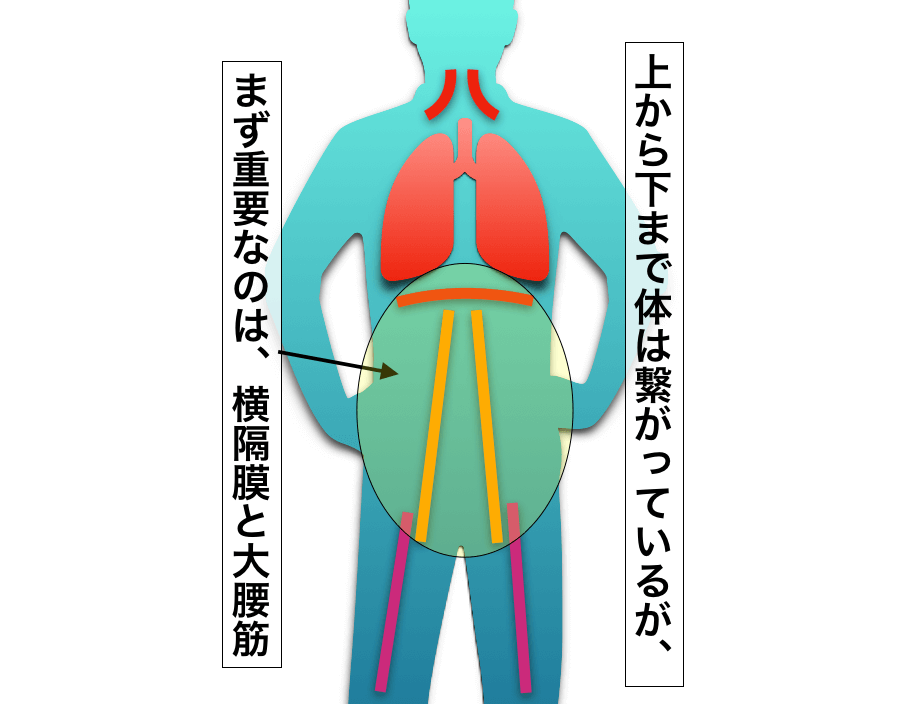

このように、肺の動きは喉周りとお互いに影響し合っています。

そして、肺と繋がっているということは、横隔膜とも繋がっているということになります。

- 『声帯⇄喉周り⇄肺⇄横隔膜』というイメージ

- 『声帯』と『横隔膜』は間接的に繋がっている

この横隔膜と喉周り(喉頭懸垂機構)の連動する動きを利用するテクニックが『声の支え(アッポッジョ)』と言われたりします。

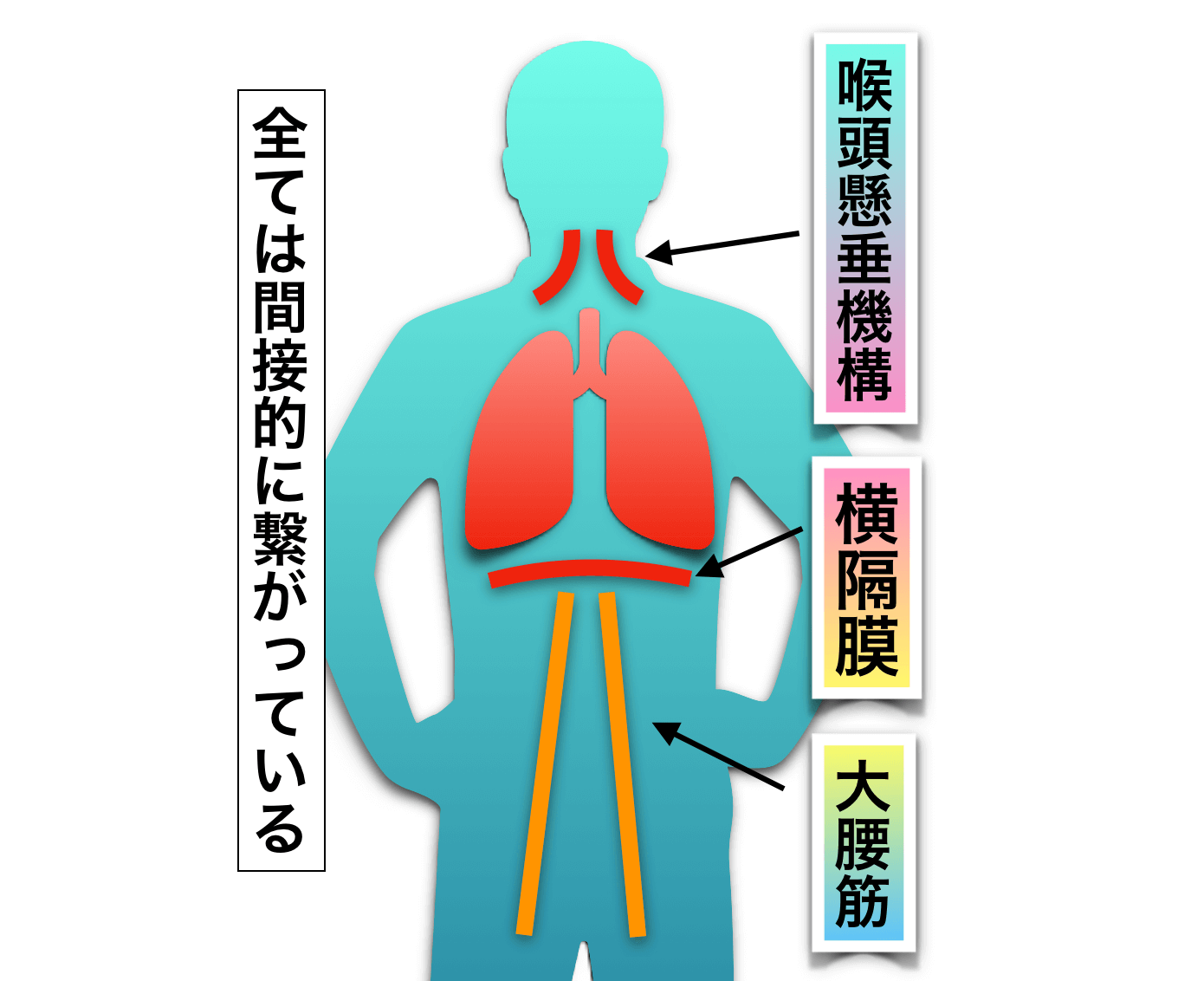

さらに

「一概には言えない」というのは大前提ですが、

- 股関節が柔らかい人(体が柔らかい人)は、歌が上手い傾向にある

という説がありますよね↓

私の柔軟性たるや@vizkage pic.twitter.com/JuBLDutjmY

— LiSA (@LiSA_OLiVE) May 2, 2019

これも横隔膜を軸にして考えると、つじつまは合うのです。

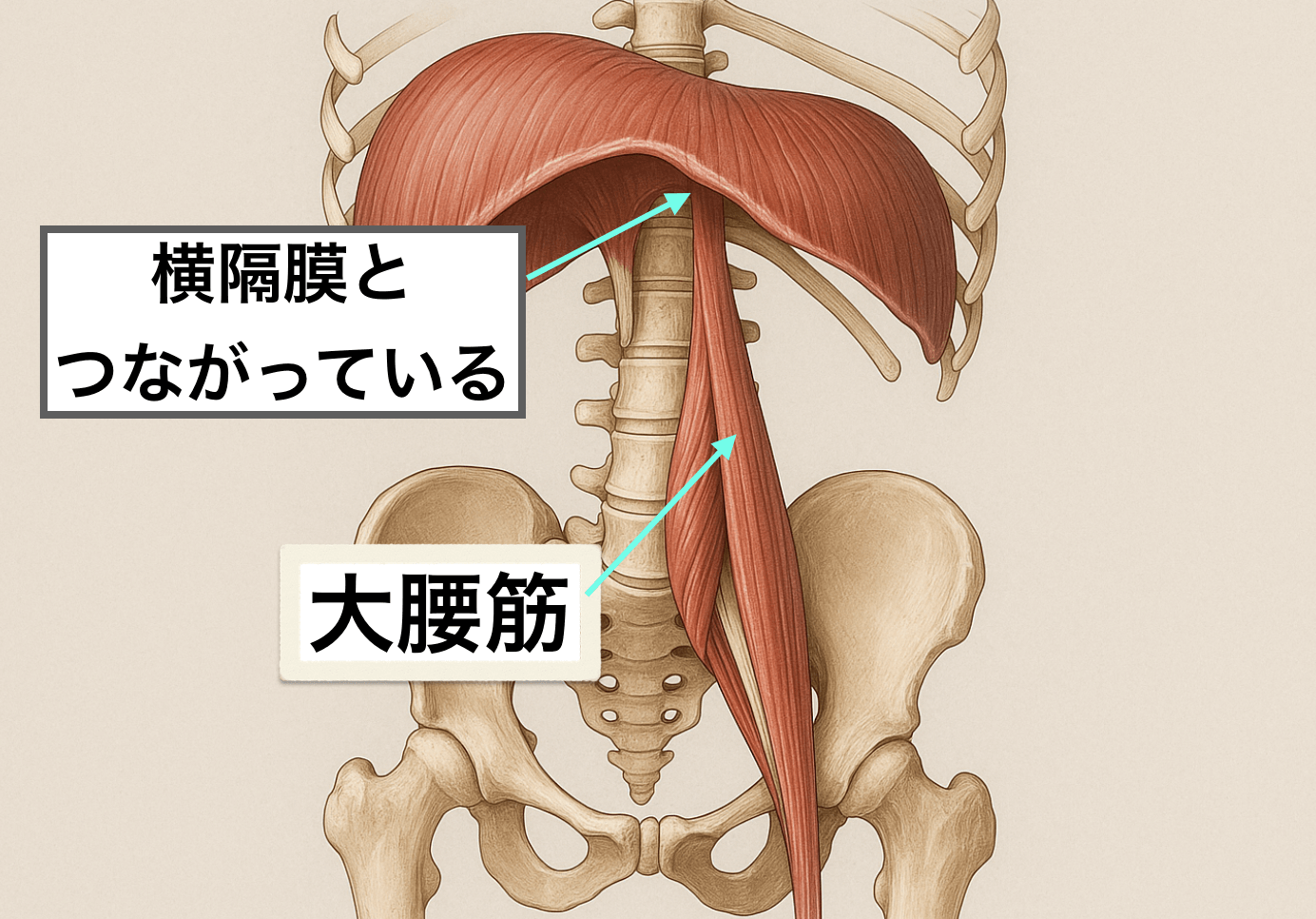

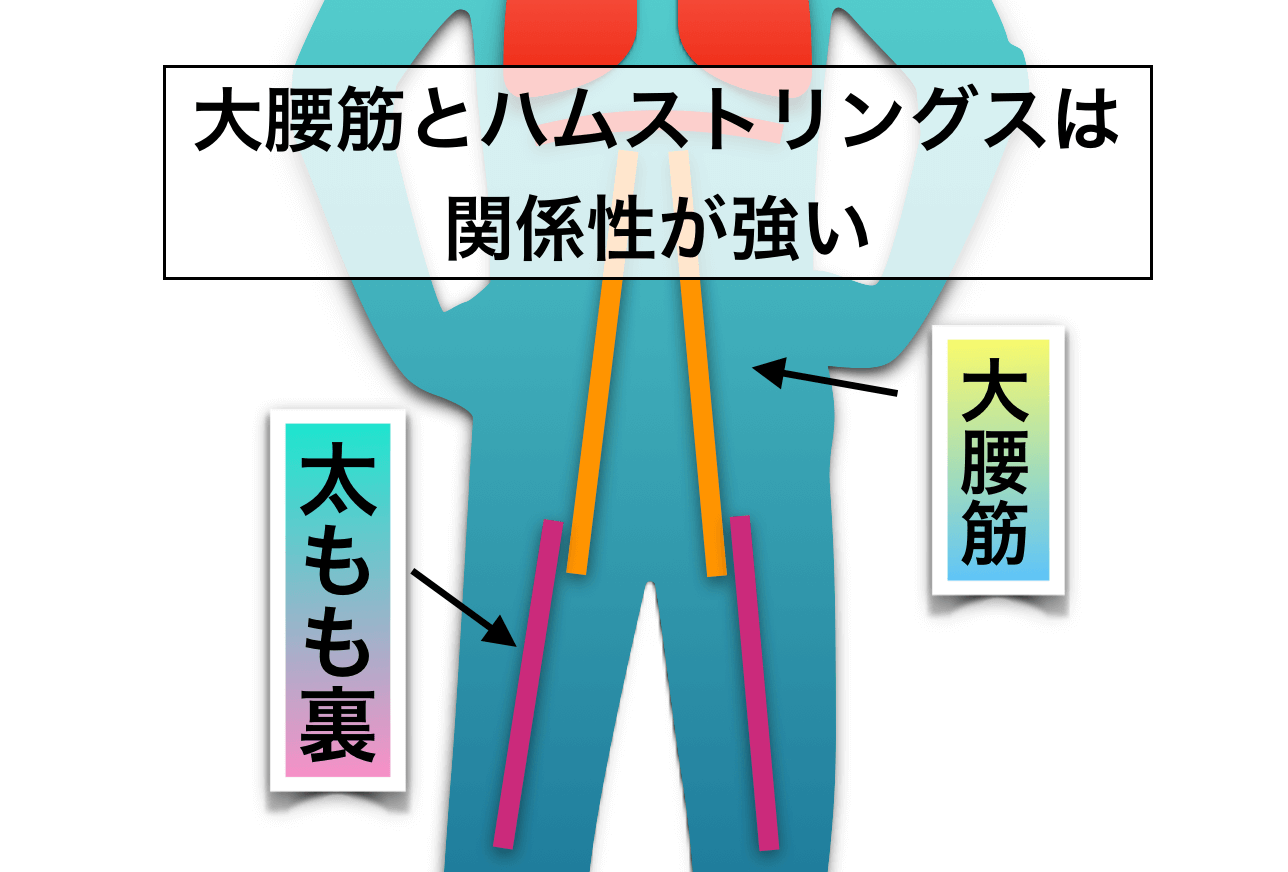

というのも、横隔膜と股関節は「大腰筋」という筋肉で繋がっています。

*大腰筋は一般的に『腸腰筋(大腰筋+腸骨筋の総称)』と呼ばれることもあります。

この大腰筋は股関節と密接に関係していて、股関節が柔らかい人は大腰筋も柔らかい可能性が高い。

つまり、

- 股関節が柔らかい=大腰筋が柔らかい=横隔膜の柔軟性が高い

ということになります。

股関節の柔軟性は、回り回って声帯へと影響するのですね。

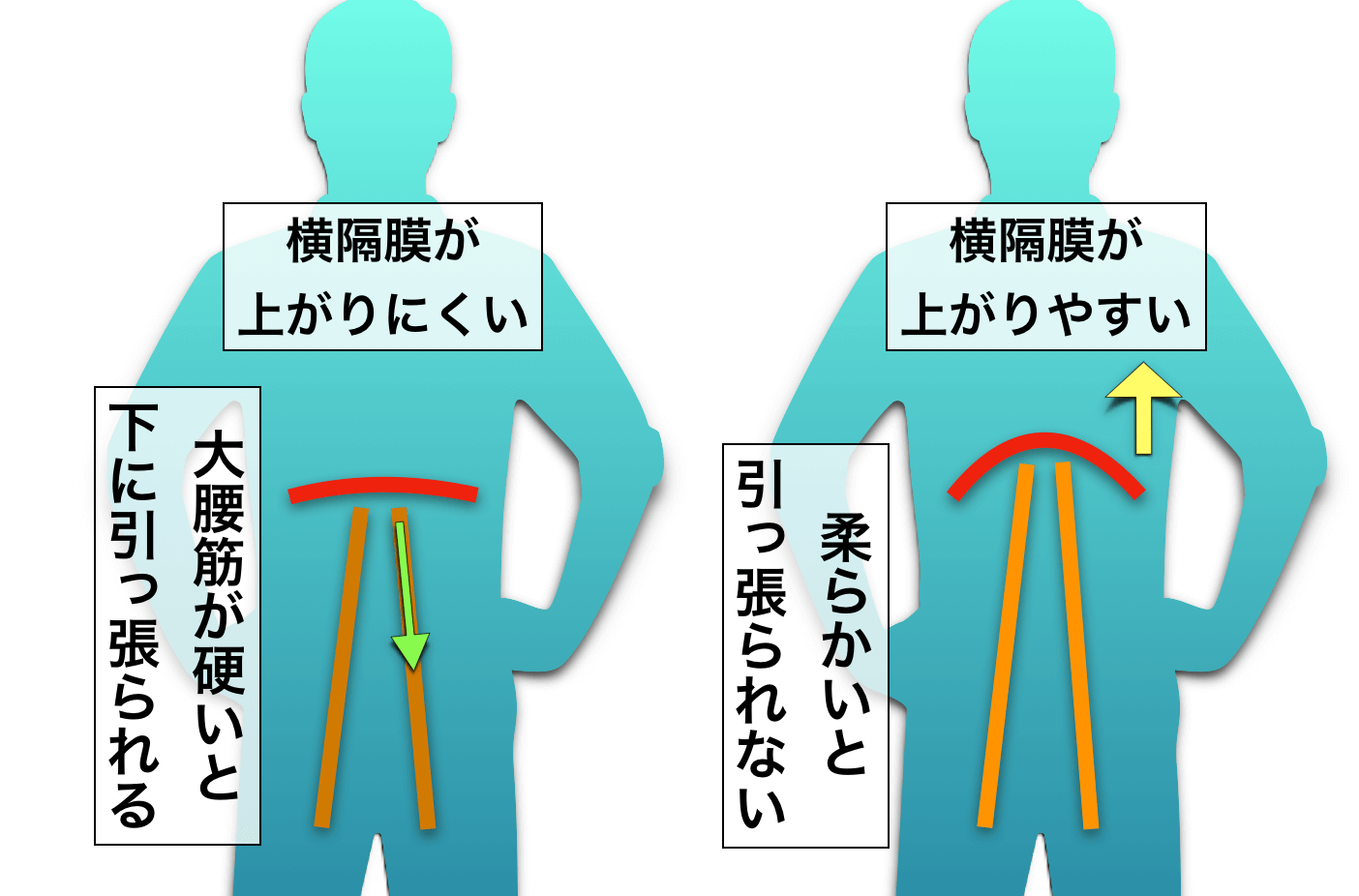

大腰筋が硬ければ、横隔膜の動きも鈍る

大腰筋が硬くなるとどうなるかを考えてみましょう。

大腰筋が硬いということは、伸びにくく縮もうとする力が強いということになります。つまり、大腰筋とつながっている横隔膜も下側へ引っ張られるので、横隔膜が上がりにくくなるということ。

そして、横隔膜が上がりにくいということは、息が吐きにくくなるということです。

もちろん、横隔膜が動かない分は胸郭がカバーするので、実際はそのカバーによって息自体は吐けます。

ところが、胸郭がカバーしているということは、胸郭の頑張りが喉周りにも影響して喉が締まりやすい状態になっています。

つまり、

- 大腰筋が硬い=横隔膜が上がりにくい=胸郭がサポートする=喉周りが締まる=声が出しにくい

- 大腰筋が柔らかい=横隔膜が上がりやすい=胸郭がサポートしない=喉周りが締まらない=声が出しやすい

ということです。

横隔膜がしっかりと動く方が、声帯周りが力まずに、声が出しやすくなるのですね。

例えば、まっすぐ立って声を出す時と、軽い前屈状態や前傾姿勢をとって声を出す時で、前傾姿勢の方が声が出しやすい人と感じる人は、直立姿勢での横隔膜の動きが鈍っているかもしれません。

ちなみに

大腰筋は、骨盤の前傾・後傾の影響も受けます。

- 骨盤が前傾すると、大腰筋が縮んだ状態で固定されやすいので、結果的に硬くなりやすい。

- 骨盤が後傾すると、大腰筋が引き伸ばされたままになる。一見すると「伸びる=柔らかくなる」と思えるが、伸びたままで『伸張性緊張(元に戻ろうとして硬くなる)』という状態になり、伸びた状態で硬くなったり、動き自体が緩んだりする。

つまり、骨盤が過度に前傾・後傾している人は、どちらも大腰筋が上手く使えない状態になりやすいのですね。

ということは、

- 骨盤⇄大腰筋⇄横隔膜

というところまで関係性があることになります。

そして、日本人は骨盤後傾の人が多いと言われています。

骨盤後傾の主な原因は、ハムストリングス (太もも裏の筋肉)の硬さだと言われています。また、ハムストリングス自体が、大腰筋の拮抗筋であり、密接な関係があります。

ということは、最終的に

- ハムストリングス⇄骨盤⇄大腰筋⇄横隔膜⇄肺⇄喉周り⇄声帯

というところまで繋がりを考えることができます。

つまり、「横隔膜を柔軟に動かすために太もも裏も柔らかくしなければいけない」という場合もあるのですね(*太もも裏を柔らかくするには前屈で)。

ただ、目的を達成するために別の目的を設定して…という風にやっていくとキリがないので、ひとまずは直接的に繋がっている大腰筋と、動かす本体である横隔膜のみを考えておけばいいと思います。

横隔膜は大事だが、発声の全てではない

これまで書いてきたように、横隔膜は、

- 声の4大要素の一つである『息』の要

- 声帯の動きへの影響もある

ということから、歌においては重要と考えるのはいいのですが、”横隔膜が全てではない”ということもまた大事なことです。

例えば、『横隔膜が息と声帯に作用するから横隔膜だけ鍛えればいいや』っていうのは違いますよね。

ものすごく重要なのは間違いないのですが、『発声の全てではない』。なので、『横隔膜も鍛える』というスタンスがいいでしょう。

あくまでも、鍛えるべき主要部分の”一つ”ということだけは頭に入れておきましょう。

横隔膜の鍛え方

横隔膜は筋力自体を強く鍛えることも大事ですが、それ以上に柔軟に動かせることの方が発声においてはまず大事です。しっかりと動かせる柔軟性がなければ、筋力は活かせないですから。

つまり、横隔膜を鍛えるトレーニングは、

- 柔軟性アップがメイン

- 筋力アップがサブ

だと考えておきましょう。

①横隔膜の柔軟性を鍛える

オススメのトレーニング方法は、『大腰筋をストレッチしながら横隔膜を動かす』というものです。

やり方

- 仰向けに寝転がり、片方の膝を曲げて両手で太ももを抱え込み、胸に引き寄せる。

- 反対側の足は伸ばしたまま、床につけた状態をキープ。股の付け根がしっかりと伸びるような感覚で。

- お腹を膨らませながらゆっくりと吸い、お腹をへこませながらゆっくりと吐く。特に、吐くときはできるだけ息を吐き切る。息を吐き切ると横隔膜がしっかりと上がり、より大腰筋の伸びを感じやすい。

- 反対側の足も同様に行う。

ベッドの上などでやる場合、②の伸ばした足をベッドからはみ出させて、ベッドから下ろすようにすると、より大腰筋がストレッチされます。

また応用編として、横隔膜が動かしやすい状態を体に染み込ませるために、③の部分で歌を歌ってみるのも良いでしょう。

このトレーニングのメリットは、

- 仰向けに寝ることで、腰が浮きにくく背中が支えられることで、横隔膜を動かしやすくなる。

- 片膝を抱えて、大腰筋をストレッチさせながら横隔膜を動かすことで、大腰筋に邪魔されない横隔膜の動きを身につけやすい。特に、大腰筋をストレッチしたまましっかりと息を吐き切ることで、横隔膜を上げる力をつけやすい。

という点です。

横隔膜の動きと、それに大きな関係がある大腰筋を一度にストレッチできるので、横隔膜に関しては、ひとまずこれさえやっておけば大きな問題は生まれないだろうと、個人的には思います。

また、先ほども述べましたが、ハムストリングスの硬さが横隔膜まで影響することもあるので、その場合は前屈にも取り組んでハムストリングスも柔らかくしておきましょう。

②横隔膜の筋力を鍛える

これは呼吸に負荷を与えるトレーニングがオススメです。

色々な方法があるのですが、一番お手軽にできる方法は『口をすぼめて呼吸をするトレーニング』です。

やり方

- 息がかろうじて通るくらいに、口をすぼめる。

- 口の形をできるだけ維持しながら、息を長く吸って、長く吐く。特に、吸う時に胸のあたりがほんのり苦しくなるような感覚があると良い。

これで吸うにも、吐くにも一定の負荷がかかり、横隔膜の筋力を鍛えることができます。特に、吸う方に負荷をかけるのが大事です。

横隔膜は、吐く動作(上げる)が弛緩で、吸う動作(下げる)が収縮に当たるので、吸う動作側に負荷をかけた方が筋力自体が鍛えられます。 ダンベルで言うところの腕をたたむ動作が、吸う動作になるということです。

上手くできない場合

このトレーニングは、口のすぼめ方で負荷を調整できるのが利点ですが、口を上手くすぼめられない人や息の力に負けてしまう人もいるでしょう。

その場合は、細いストローを活用したり、太いストローでもセロテープで出口を狭く調整したりすれば上手くできます。もしくは、ペットボトルに小さな穴を開けて、吸ったり吐いたりすれば同じようなことができます。

また、トレーニングに予算をかけられる場合は、『パワーブリーズ』などの呼吸負荷を与える器具を使うとかなり効率よく鍛えられます。

-

-

『POWERbreathe』でボイストレーニング|息の力で声量アップ

続きを見る

横隔膜を鍛えるのはコツコツと

横隔膜のトレーニングは、すぐには効果は実感できないでしょう。

筋トレやストレッチなどと同じように、長期間継続することで少しづつ効果が出るものです。なので、短期間でたくさんやろうとせずに、少ない時間でもコツコツと継続していくことを意識しておきましょう。