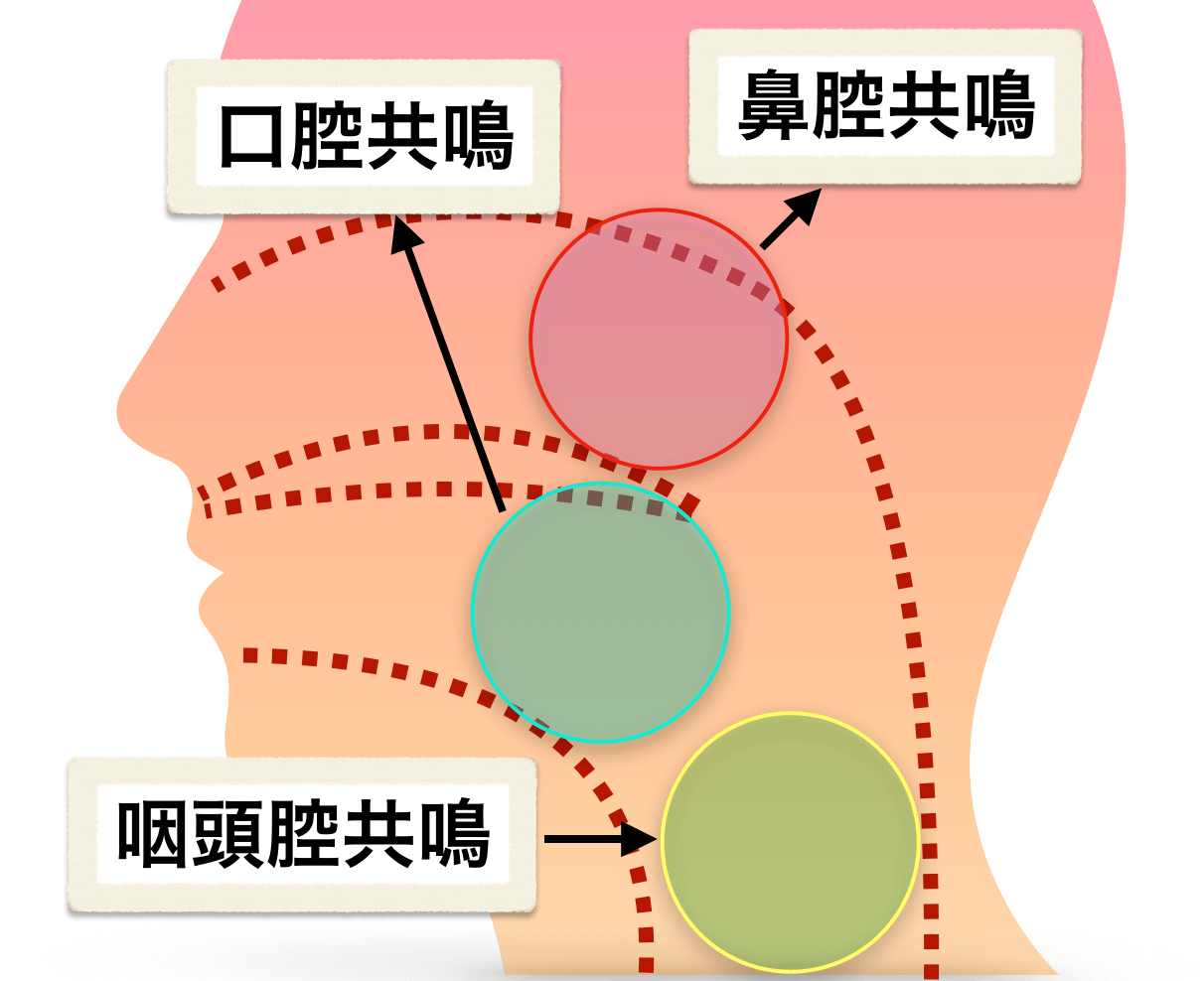

今回は、咽頭共鳴(咽頭腔共鳴・胸腔共鳴)について掘り下げていきます。

咽頭共鳴とは、簡単に言えば『下方向ヘの響き』のことで、主に太い音色・深い音色を作るものです。

『クラシックの発声方法』を作るのもこの共鳴ですし、ポップスにおいても太く深い声を鍛えたい方にとっては役立つものになるでしょう。

『咽頭共鳴』とは

咽頭共鳴(または咽頭腔共鳴)とは、咽頭腔の空間による響きのことを指します。

簡単に言えば、喉の空間の響きです。

この共鳴は胸に響く感覚から「胸腔共鳴」などと呼ばれたりすることもあります。

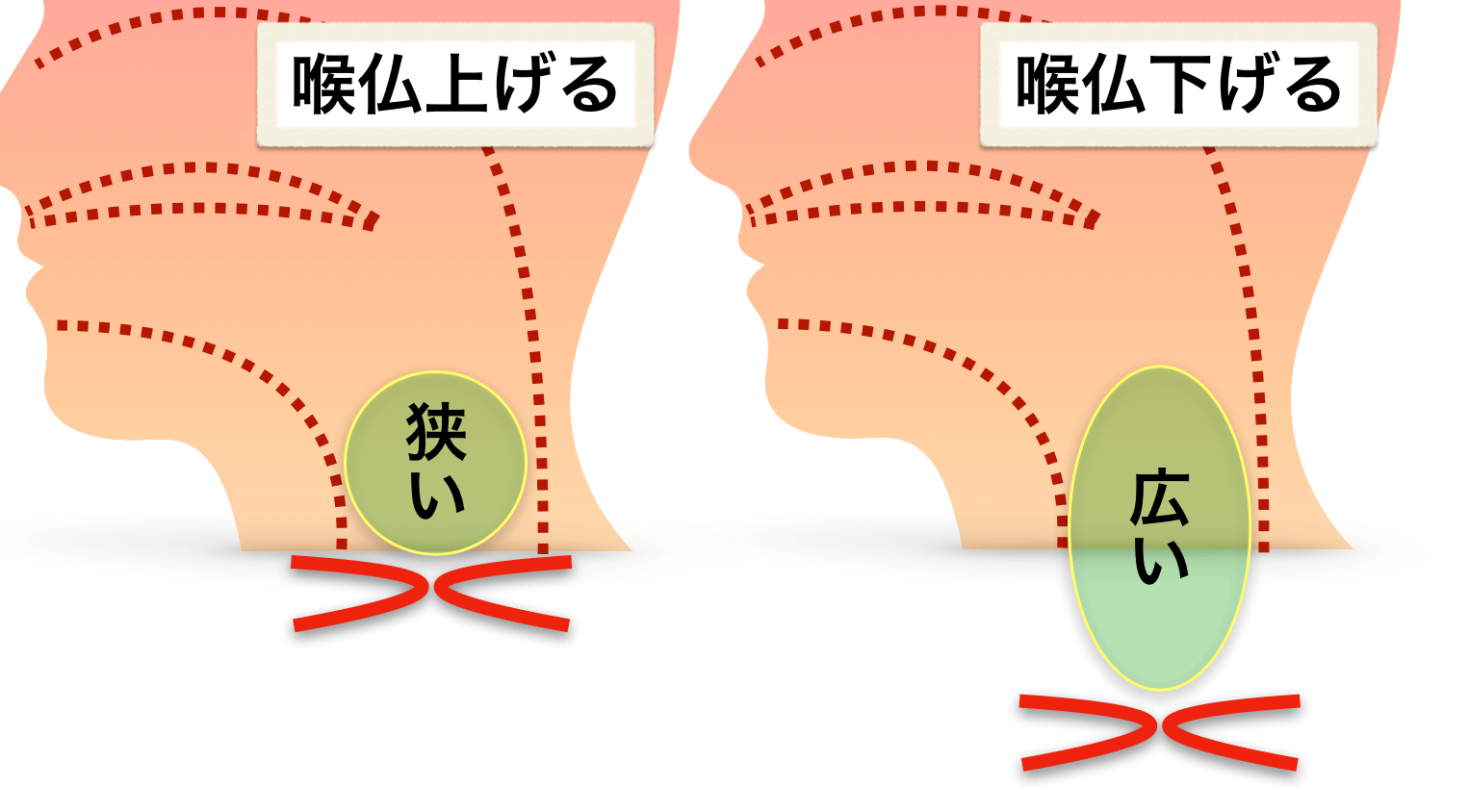

咽頭共鳴は、クラシックの発声のように喉仏を下げた発声をイメージするのが一番わかりやすいです↓

クラシックはこの共鳴を最大化させることで、マイクなしでも響き渡る声量が出せるのですね。

喉を開くイメージです↓

一般的に、クラシック系統のジャンルでは、咽頭共鳴を活用することが多いです。

もちろん、ポップスなど他のジャンルでも使われるものでもありますが、クラシックほど極端にこの共鳴を重視することはないでしょう。

咽頭共鳴を体感してみる

咽頭共鳴を体感することは、簡単にできます。

まず、あくびをするような喉の感覚で自分ができる限りの低い声を出してみてください。大きな声を出す必要はありませんが、小さくなりすぎない範囲で。すると、自然に喉仏が下がり、深くて太い声で響くようになるはずです。

この状態が、咽頭共鳴が強く作用している状態です。

このとき、声の方向性は下方向(胸の方向)へ向かっていると感じられるでしょうし、胸が響くような感覚になるでしょう。これが、「下方向の響き」です。

もし上手くできない場合は、とにかく喉仏を下げることに意識を集中しましょう。咽頭共鳴のコツは、「喉仏を下げる」ことです。

咽頭共鳴の理屈や原理

咽頭共鳴は、体感的には下方向への響きが感じられますが、実際には下方向の共鳴空間が広がっているわけではありません。

喉頭(喉仏)の位置を下げることで、『声の発信源(声帯)』から『声の出口(口)』までの距離を遠くすることで共鳴空間を作り出すというものです。

どういうことか?

まず、喉仏の位置に声帯があるということを理解しておきましょう。

喉仏を下げることで、声帯の位置も下がるため、音が口から出るまでの距離が長くなります。その結果、共鳴する空間が広くなるということです。

つまり、広がっているのはあくまでも声帯の上側の空間。声帯で鳴らした音が口から出るまでの距離が共鳴空間になるわけです。トンネルのようなイメージを持つとわかりやすいでしょう。

これが咽頭共鳴の原理です。

より具体的なイメージはこちらをみればわかると思います↓

ちなみに、『なぜ胸に響くのか』『なぜ下方向へ響く感覚がするのか』というのも解決しましたね。喉仏を下げることで、声帯を鳴らす位置(音の発信源)が胸の方向に近くなるからということです。

咽頭共鳴の効果

この響きを身につけると、声に深みや太さが出ます。また、低音域での声の鳴りが綺麗になります。

当然声の通りはよくなりますし、男性であれ女性であれかっこいい声という風に言われることが多くなるでしょう。

咽頭共鳴の効果

- 太い声質を印象付ける

- 深い声になる

- かっこいい印象になる

- パワフルな印象になる

- 体に響く声になる

などなど様々な効果が考えられます。

咽頭共鳴のトレーニング方法

共鳴のトレーニングをする際に一つ頭に入れておかなければいけないのは、「共鳴』は体型・骨格・体の作りによる空間に響かせるものなので、鍛えれば鍛えるほど響く空間が大きくなるというものではないということです。

つまり、持っているものを最大限活かすようにすることが共鳴を鍛えるということになります。持って生まれた体の空間は基本的に変えられませんから。

咽頭共鳴のトレーニング

咽頭共鳴のトレーニングは基本的に『喉仏の位置=喉頭の位置』が鍵を握っていますが、まずは声を当てる方向性をしっかりとイメージすることが大切です。

”意識”で音色を変えるイメージ↓

このように「下」をイメージするだけでも声は変化します。

こういうイメージをもとに練習方法は二つ、

- 喉仏を手で触りながらトレーニング

- 「ボイ」トレーニング

というものです。

①喉仏を手で触りながらトレーニング

喉仏を下げる練習は、手で喉仏を軽く触りながら発声するというものです。やることは、手を喉仏にそっと添えるだけです。

「そんなの意味あるの?」という感じでしょうが、この練習方法の良いところは、手で喉仏を触ることで「意識」を持つことができるという点です。

普通喉仏は自分の目では見れませんし、まして歌っているときに「動いているなぁ」と感覚的に認識している人も少ないでしょう。

なので、そこに意識を向けるためにもまずは触ることが大事ということです。

もちろん、すぐにコントロールできるようにはならないでしょうが、触って発声練習を続けていくとだんだんとコントロールできるようになってきます。

また、このトレーニングは手で触るだけいいので、他のトレーニングをしながら、普通に歌いながらでもできるという点が良いところですね。

②「ボイ」トレーニング

その名の通り「ボイ」「boy」と発音するトレーニングです。

練習方法

練習方法は、そのまま「ボイ」の発音で

- ドレミファソファミレド

などのスケールに合わせて

- ボイボイボイボイボイボイボイボイボイ

と歌っていく練習方法です。

音階はお好みでいいと思いますが、このトレーニングの効果を考えると下に下がっていくような音階でやるのがおすすめです。

もちろん、音階なしでただひたすらに好きな音程でやっても効果があります。ただ、音階があったほうがピッチ感もつきますから、音があったほうがお得です。

音源に困っている方は『「ボイ」トレーニング用音源ページ』を活用してみてください。

注意点

曖昧な発音にならずに、しっかりと「ボイ」の発音をすることを心がけましょう。

また、喉仏が下方向へ作用しているのを感じながらトレーニングすると良いと思います。

効果

「ボイ」という単語を発音する際に、喉仏が下がる作用があります。連続して「ボイボイボイボイ」と発音することで、喉仏がかなり動くはずです。これにより、咽頭共鳴を身につけやすくなります。

実は、このトレーニングは、「オイオイオイ」の母音であれは子音はなんでもいいのですが、中でも「ボ」がかなり喉仏を落としやすい発音なのでオススメしているだけです(*例えば、「ヨイ」でやってみると響きが上方向寄りになったりして、やりにくかったりする)。

トレーニングの際には、喉仏を触りながら行うことで、より効果が倍増するかもしれません。