今回は、「歌唱力に肺活量は必要なのか?」「どう鍛えるか?」という部分を掘り下げます。

この記事の結論は、

- 肺活量そのものは歌唱力に対して大きな影響を及ぼさないので、実はあまり必要ないと言える。

- しかし、一部の持久力や安定感に役立つ場合がある。

- また、肺活量を鍛えようとすると、結果的に『横隔膜の柔軟性』を向上させることが多い。横隔膜の柔軟性は歌唱力に大きな影響を与えるので、肺活量を鍛えることは間接的にメリットになることが多い。

です。

目次

肺活量自体は歌唱力にそこまで大きな影響を及ぼさない

まずこれを整理しておかなければいけませんが、肺活量とは、

- 息を最大限吸い込んだ後に、肺から吐き出せる空気量のこと(単位はmL)

です。

つまり、『一度に肺から出せる空気の総量』のことであり、簡単に言えば『空気のタンク量』です。

そうすると、基本的には肺活量は歌唱力に大きな影響を及ぼさないものだと言えます。

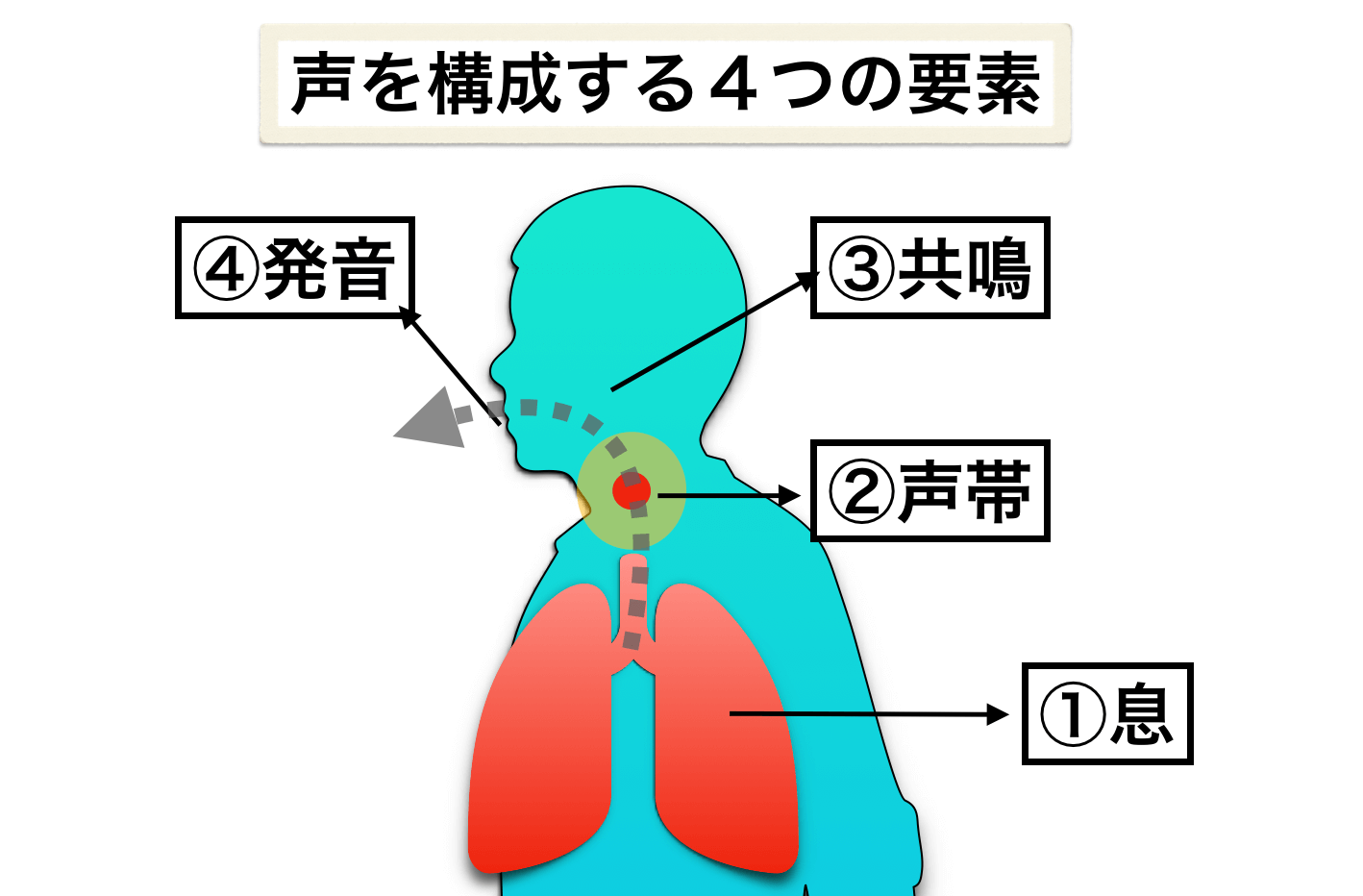

なぜなら、声は『息』『声帯』『共鳴』『発音』という4つの項目の連動性が大事だからです。

つまり、『息』の部分のタンク量がたくさんあったとしても、それは一つの要素に過ぎないのですね。

もし仮に、肺活量だけで歌の上手さが決まるのであれば、多くのスポーツ選手は歌が上手いことになるでしょうが、実際はそうでもありません。

さらに、子供(=肺が小さい)でも歌が上手い人がいることを考えれば、肺活量に直接的な関係性はないと言えるでしょう。

空気の総量よりも、息をどう使うかが大事

歌においては、肺活量(空気の総量)よりも

- 息と声帯との連動性・・・息の力を声帯が効率的に活かせるか

- どうやって息を吐くか・・・腹式呼吸・胸式呼吸の差

の方が圧倒的に大事だと考えられます。

つまり、肺活量がいくらあっても、この2点がダメだったら発声的にはあまり意味がないということ。

①息と声帯との連動性

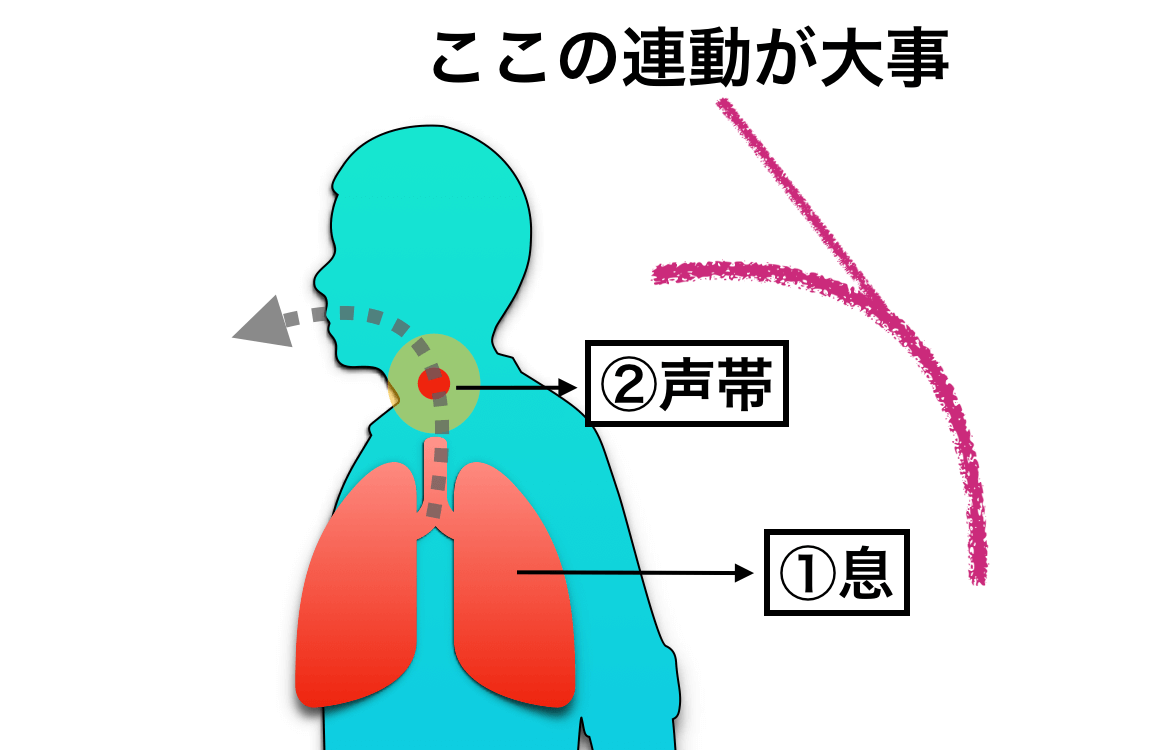

息というのは声の原動力のようなもので、それを音に変換する部分が声帯です。

つまり、この二つの効率的な連動がないと、声は良いものになりません。

いくら肺活量があったとしても、声帯がそれを活かしきれなければ、声としての成果は出ない。逆に、声帯が息を上手く活かせるのなら、肺活量はそこまで必要ないということにもなります。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

②息をどう吐くか(腹式呼吸が重要)

肺活量よりも、『その肺をどう動かすか』の方が声に与える影響は大きいです。

これは主に、

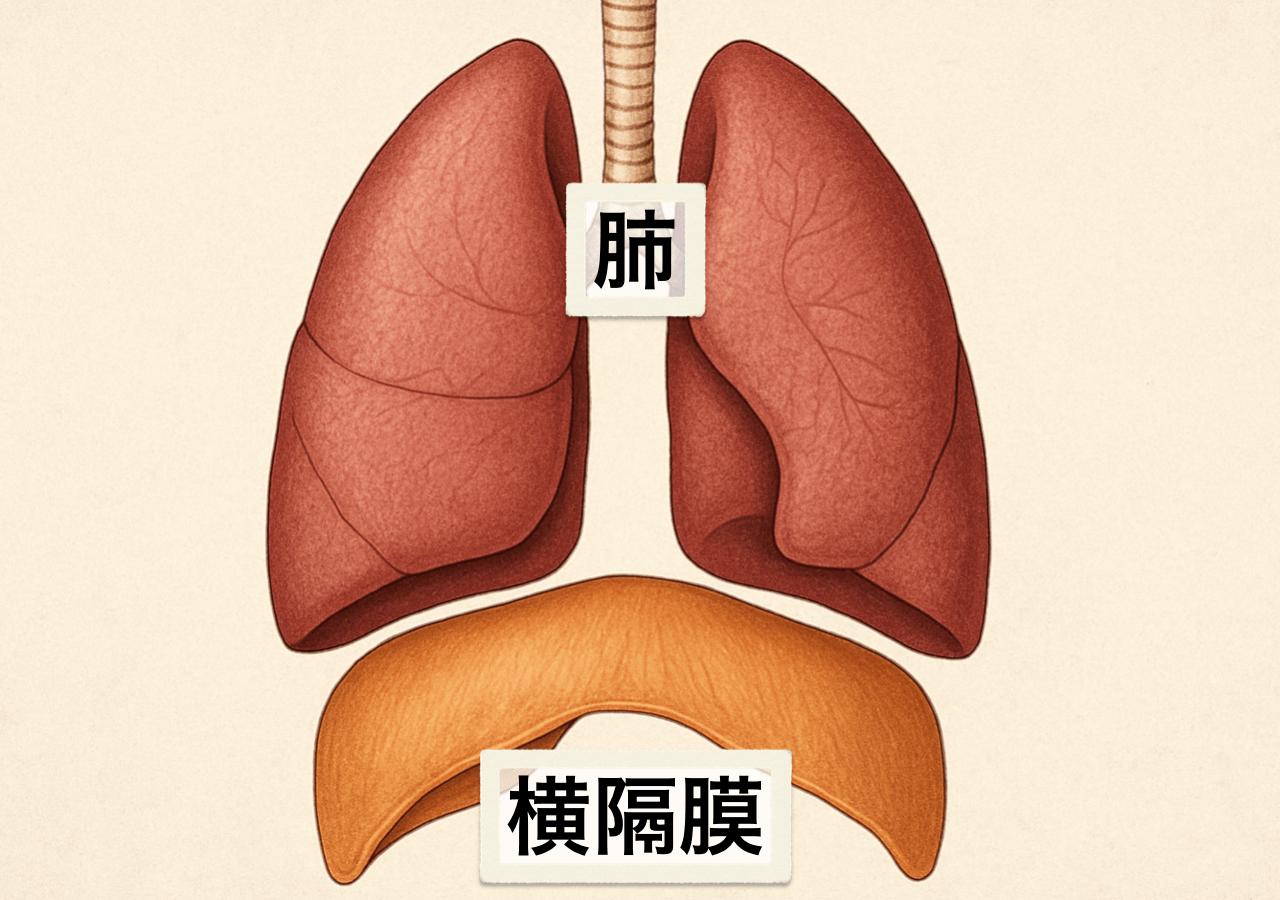

- 【腹式呼吸】・・・横隔膜(肺の下部)がしっかりと動いて、胸郭(肺の上部)をあまり使わない呼吸

- 【胸式呼吸】・・・胸郭がしっかりと動いて、横隔膜があまり動かない呼吸

の違いです。

肺を動かしているのは、胸郭(肺の周辺)と横隔膜の2つの動きです。

歌においては、横隔膜を主体として息を吐くことが圧倒的に重要。これは胸郭主体で息を吐くと、胸郭と距離が近い喉周りにも影響し、声帯の動きに悪影響が出るからです。

つまり、

- 胸式呼吸では声が出しにくくなる=歌が上手くなりにくい

- 腹式呼吸では声が出しやすくなる=歌が上手くなりやすい

ということ。

なので、肺活量自体よりも『どう肺を動かすか』の方が圧倒的に大事なのですね。

-

-

『腹式呼吸』のやり方やメリットについて【横隔膜を上げる動きが大事】

続きを見る

しかし、肺活量が余裕や安定感につながることはある

歌唱力に直接的な関係がないとは言え、肺活量があることがメリットになる場合もあります。

このメリットは、特にフレーズの後半で「声量」や「高音」が必要な場合などでわかりやすくなります。その点を声量や高音との関係性と合わせて掘り下げます。

声量と肺活量の関係性

声量と肺活量は、直接的は関係性は薄いです。

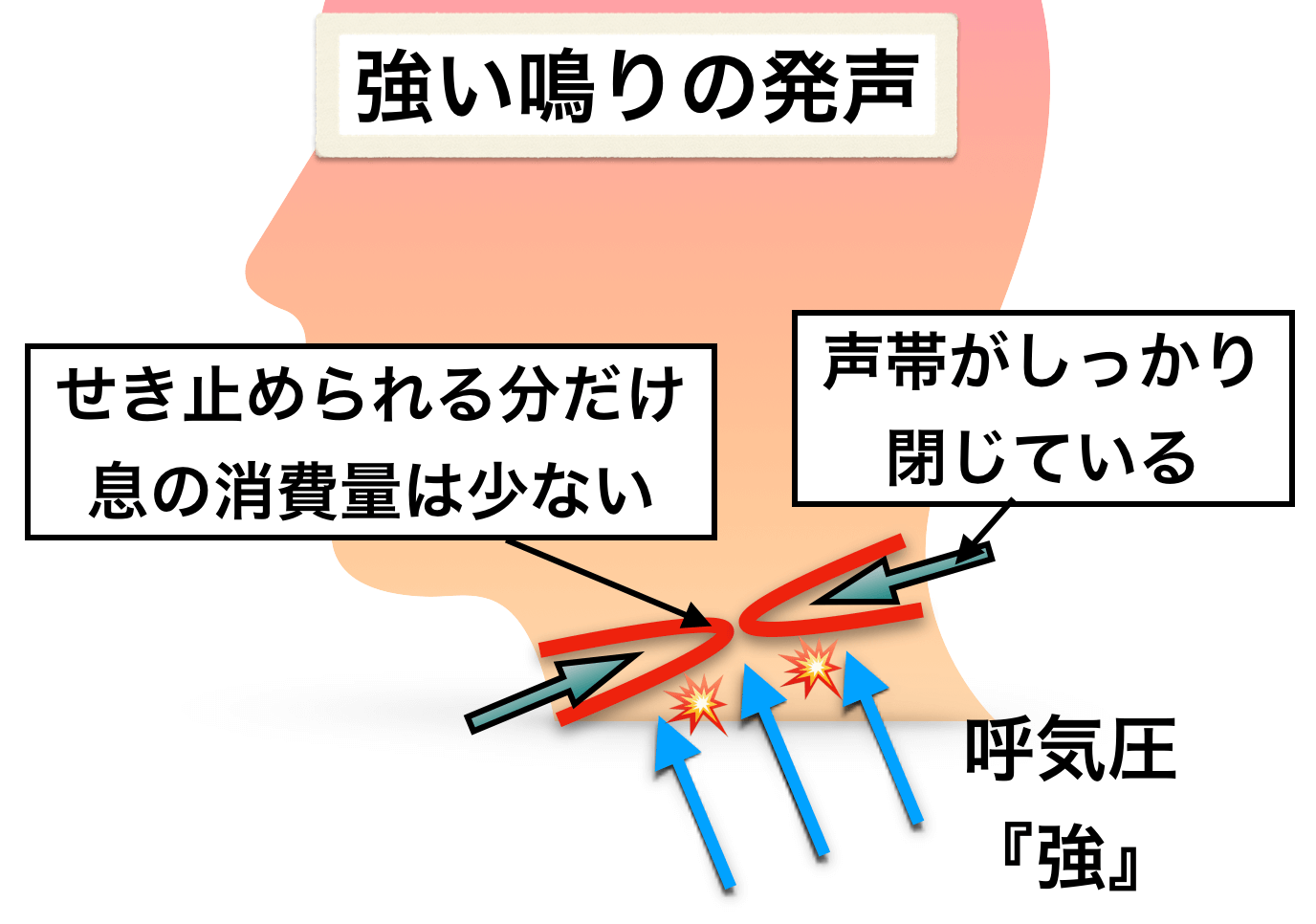

なぜなら声量が大きい発声は、声帯にかかる圧力(呼気圧)が高い発声であり、息の消費量自体はそこまで多くはないからです。

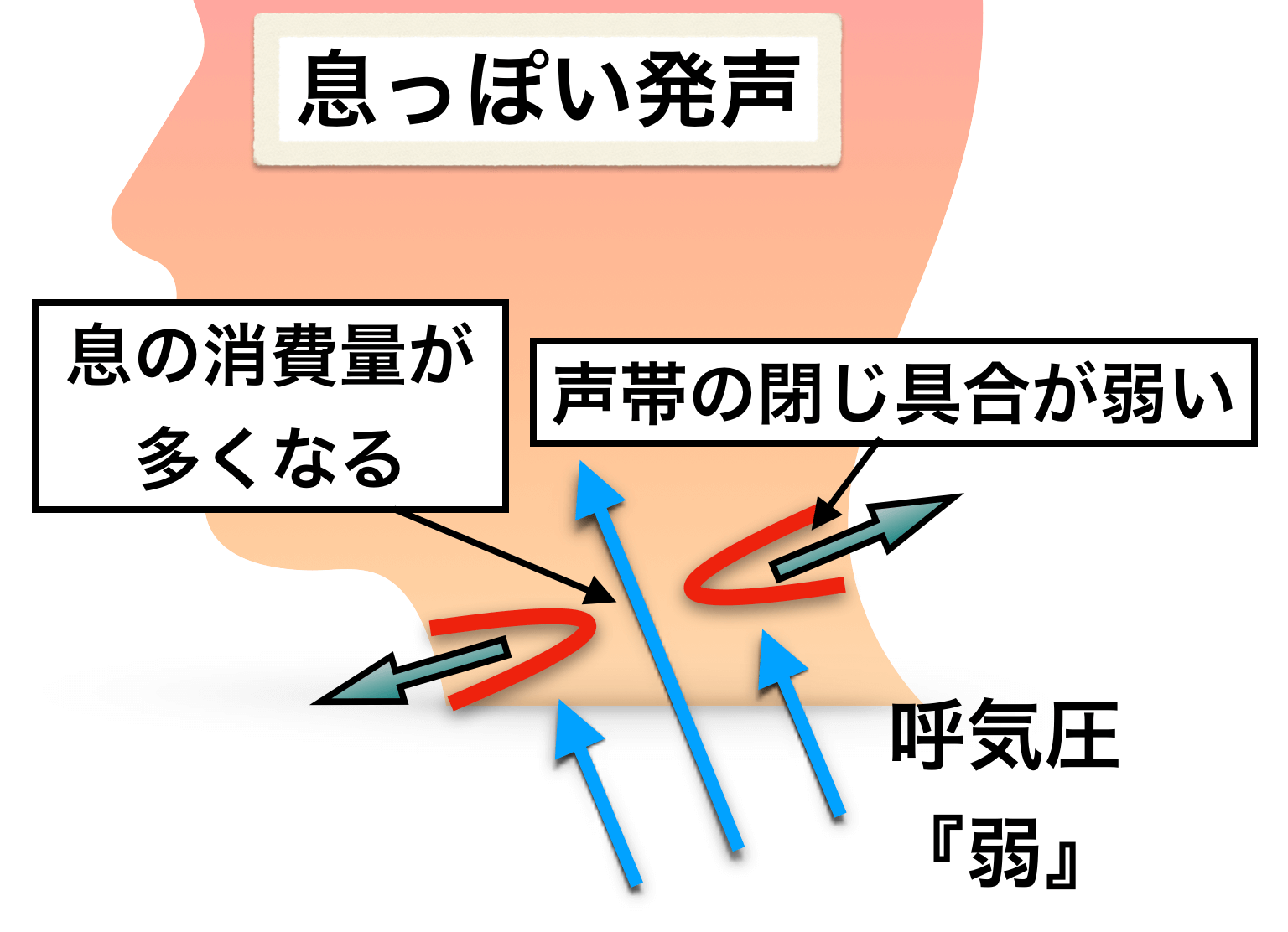

例えば、

- 「あ”ーーーーー」と声帯を強く鳴らして声を出す

- 「はぁーーーー」とため息っぽく声を出す

では、①の方が声量が大きくなります。 しかし、息の持続時間は②の方が短く、①は息が長持ちするはずです。

息をたくさん消費する発声の方が肺活量が必要になるので、どちらかと言えば、肺活量が必要な発声は「ため息っぽい発声」の方になりますね。

なので、肺活量を鍛えてもあまり声量は大きくならないということ。

ただし、大きな声量の発声を長く持続させる場合や、フレーズの後半に大きな声量がある場合は、肺活量があると役立つこともあります。

例えば、「ありがとうございました〜♪」と一息で歌うフレーズがあったとして、最後の「た〜」の部分で大きな声量を使う場合は、それまでに息を消費しているので、肺活量がない人は後一押しがきつくなります。この時、肺活量が多ければ余裕を持って歌うことができるということです。

つまり、肺活量を鍛えれば声量が出せるわけではないが、余裕や安定感には関わってくるということ。

高音と肺活量の関係性

高音と肺活量も直接的な関係性は薄いです。

高音は『息×声帯』によってほぼ決まります。なので、息の力が必要なのは間違いないですが、息の瞬間的な出力が大事なのであって、空気の量がたくさんあってもあまり意味はありません。

例えば、

- 軽く息を吐きながら「は〜」と声を出す

- 空手家の掛け声のように、強い勢い息を吐いて「はっ!!」と声を出す

場合、後者の方が高い声になるはずです。

このように大事なのは息の勢いであって、息のタンク量がたくさんあっても意味はないのですね。もちろん、勢いをつけるには息の量が必要なのは間違いないですが、一度に全ての息を使い切るほどの勢いは必要ないですし、そんな勢いをつけたら声帯側が耐えられません。

つまり、いくら肺活量があっても高音を出すということへの直接的関係は薄いということ。

しかし、先ほどの声量の時と同様に「持続的な高音が続くフレーズ」や「フレーズの最後に高音を使う場合」などには、肺活量があることで余裕を持って歌うことができるというメリットが生まれます。

「ありがとうございました〜♪」の「た〜」の部分が高音だった場合は、肺活量がある方が最後に余裕が生まれます。

つまり、肺活量があっても高音が出せるようになるわけではないが、肺活量があることで余裕が生まれる場面はあるということです。

結局、肺活量は鍛えるべきなのか?

肺活量自体の必要性は、これまでの

- 歌唱力に直接的に関与しない

- 持久力や安定感が必要な場面で、役立つことはある

という面を考慮して判断すればいいと思います。

ただ一つ面白いのが、肺活量を鍛えようとすると、自然と横隔膜の動きが鍛えられることが多く、結果的に腹式呼吸の精度を上げることに繋がるという点です。

つまり、『肺活量を鍛える→横隔膜の柔軟性向上→歌唱力が上がる』という流れがあるということ。

ということは、

- 腹式呼吸(横隔膜の柔軟性)に不安がある人は、肺活量とまとめて鍛えれば一石二鳥

- 腹式呼吸に不安がなく、持久力的な面でも困っていない場合は、肺活量を鍛える必要はない

と考えるといいでしょう。

肺活量を鍛えるトレーニング方法

先ほど述べたように、肺活量を鍛えるのなら、ついでに横隔膜の動きにも効くようにトレーニングすることを意識しましょう。

【①ドッグブレス】

犬の呼吸のように「ハッハッハッハ」と発声するトレーニングです。

横隔膜をしっかりと動かしやすいトレーニングですし、息の勢いをつけて声を出すことで、息と声帯との連動性も鍛えられます。なので、息に関するトレーニングとしてはとても良いものだと言えるでしょう。

-

-

ドッグブレスのやり方と効果:横隔膜の柔軟性を鍛えて声と息を連動させる

続きを見る

【②「スー」「ズー」トレーニング】

「スー」や「ズー」の発音で発声するトレーニングです。息の流れに負荷をかけ、息をしっかりと流す発声を身につけやすいものですが、特に「ズー」の発音でトレーニングすると、肺活量や横隔膜を鍛えやすいです。

ただし、負荷自体は高くないため、実践的な歌唱に近い形でトレーニングしたい人向けです。

-

-

歌声の息の流れを作る「スー」「ズー」トレーニング

続きを見る

【③秒数を数えるトレーニング】

秒数を連続で声に出して、息を限界まで吐き切るトレーニングです。

息を大きく吸って「いちにさんしごろく・・・・」と数え続け、息継ぎをせずに息がもつ限界まで秒数を数え続けます。

個人差はありますが、30秒〜50秒の間くらいでほとんどの人は限界を迎えると思います。お腹をへこませながら限界まで声を出すことで、肺活量をしっかりと鍛えることができます。仰向け寝でやると、横隔膜の動きも意識しやすいです。

【④風船トレーニング】

普通の風船を膨らませては戻すのを繰り返すトレーニングです。

肺活量には効きますが、横隔膜を意識しないと胸郭で息を吐く癖がつくので、気をつけましょう。

【⑤ペットボトルトレーニング】

空のペットボトルに小さな穴をいくつか開けます(数は各自で調整)。

その状態で息を吸ったり吐いたりすると、呼吸にかなり負荷がかかります。これを利用して肺活量を鍛えます。

肺活量・呼吸筋群を効率よく鍛えたい場合には、こちらもおすすめです↓

-

-

『POWERbreathe』でボイストレーニング|息の力で声量アップ

続きを見る