今回は、「話すように歌う」というテーマです。

この記事は

- 話すように歌うとは4つの解釈ができる

- 話すように歌う歌手の例

- 話すように歌うトレーニング2種

という内容です。

目次

話すように歌うとは

「歌うように話し、話すように歌う」という言葉は音楽、特に声楽においては有名です。

このような言葉(教え)の流れで、『話すように歌いなさい』という指導がありますね。

歌の核心を捉えたような言葉ですが、この言葉って解釈が難しいと思います。

言葉自体がシンプルすぎて、その解釈は人によって色々と変わってしまうことでしょう。

なので、「何を意図しているのか」をしっかりと考える必要がある。

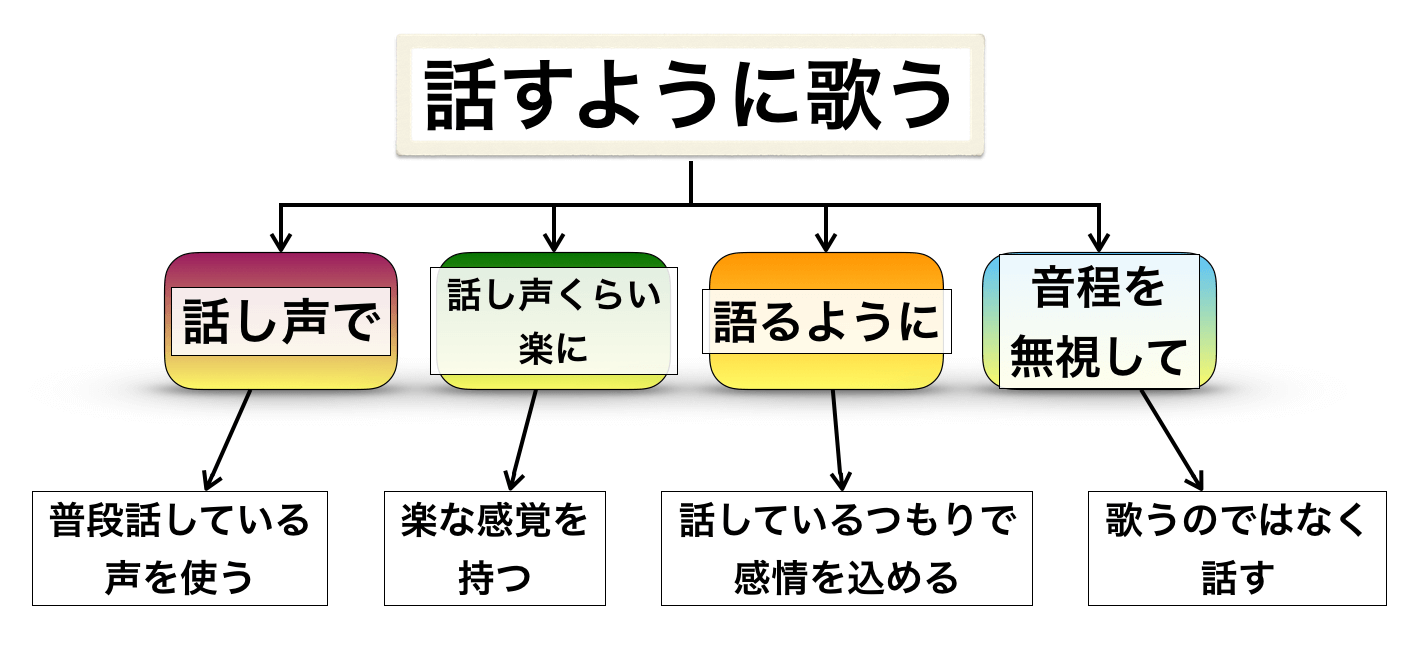

大きくは、4つくらいの解釈が生まれると思います。

- 話し声で歌う

- 話し声くらい楽に歌う

- 語るように(感情が入るように)歌う

- 音程を無視して歌う

この4つが考えられます。

①話し声で歌う

そのままですが、『普段話している自分の話し声で歌うこと』です。

基本的に一般的なジャンルの音楽は、少なくとも低中音域は『地声』、つまり普段話している声の延長線上で歌うことがほとんどです。

よほど高音中心のシンガーでなければ、地声というものは必ず使われています。

しかし、よく『歌うと声が変わる人』っているとは思います。

もちろん、普段使っている話し声から発声法そのものを変えるような人もいますが、ほとんどの人は声が変わっているように聴こえるだけです。

つまり、使っている部分、発声法そのものは同じです。

ただ違って聴こえるのは、普段話す言葉の音色が歌声の音色から遠いから。

「地声・話し声」ではあるんですけど、歌声のために少し『音色を作らないと』音楽的に美しく聴こえないのですね。

この音色の違いのポイントは色々ありますが、主に「共鳴と息の流れ」だと思います。初心者のうちは、この音色を作れないので全然違う発声だと認識しやすいとも考えられます。

つまり、「話すように歌う」というのは、

- 「話し声で使っている声区(声帯の状態)で歌う」

というのが一つの捉え方です。

②話し声くらい楽に歌う

上記のものと少し似ていますが、あえて分けました。

「話すように歌う」とは

- 「話し声くらい楽に歌う」という意味

と捉えることもできます。

話し声を出すのが苦しい人は、ほとんどいないと思います。そして、歌声も本来それくらい楽に出せるのですね。

なので、あまり歌声を作りすぎて喉に力が入っている人や発声の自由をなくしてしまっている人に向けて「話すように歌いなさい」と言うことはあると思われます。

先ほども言いましたが、

- 歌が上手い人は『音色を作れる』ので話すように歌う感覚ですが、歌が苦手な人は『音色が作れない』ので話すように歌うと全然歌にならない

のですね。

これが「話すように歌うのは正しい・正しくない論争」を生み出していると思います。

つまり、音色を作れる人は「正しい」と言いますし、音色を作れない人は「正しくない」と言うでしょう。

③語るように(感情が入るように)歌う

話すように歌うとは、『感情が入るように歌う』と捉えることもできます。

例えば、「高音を意識するあまり、話し声とはかけ離れた明らかに変な発声方法をしてしまい、無機質な表現で歌(言葉)が伝わってこない」という状態の人がいるとします。

こういう場合に「話すように歌いなさい」と、指導することがありますね。

- 高音にとらわれるな。

- 高い声が全てじゃない。

- 歌詞もまともに発音できてない。

- まずは歌える音程にキーを合わせよう。

- 話す言葉のように伝えるのが大事。

などの意味を込めて「話すように歌いなさい」などと指導されるのでしょう。

人は話し声で言葉を伝えますし、話し声だから感情を乗せた表現ができますよね。

「嬉しい声、悲しい声、真剣な声」など。「好きです」と伝えるときに、変な声で言う人はいませんよね。

歌も基本は同じです。

そういう話し声の音色から外れすぎた結果として、「歌の感情」を失ってしまっているのだとしたら、「話すように歌う」ことは重要ですね。

④音程を無視して歌う

「話すように歌う」とは「音程を無視して歌う」という捉え方もできますね。

例えば

歌の中で普通に話している『語り』みたいなものってありますよね。そういうものは、まさに「話す」になっています。

ラップも同じようなジャンルに含まれるででしょう。ラップは音程がなくはないのですが、ポップスほど音程にこだわらずとも良い歌唱スタイルです。なので、「話す」という状態に近く、主張や魂を伝えやすいと言えるかもしれません。

まさしく『話すように』歌う。

話すように歌う歌手の例

上記4つのようなものを、どう捉えるかで「話すように歌う歌手」の考え方も変わります。

例えば「話し声で歌う」や「話し声のように楽に歌う」という場合、

こちらのお二方は、話し声をそのまま活かしたような発声です。もちろん、ほとんどのシンガーが地声を使っているのですが、特に話し声にも特徴があって歌声にそのまま活かしている方々です。

話し声からの音色の変化がほとんどないシンガーですね。

「話すように歌う」に当てはまるのでしょうか?

「語るように、感情が入っているように歌う」であれば、もうこれはどんなシンガーにも当てはまりそうです。

思い詰まるような感情表現もそうですし、

明るさのある表現も感情表現です。

熱い想いを伝えても

寂しさを歌っても

色々な感情表現がありますね。

音程やテクニックなど色々ありますが、「話す・伝える」という延長線上にあるから歌は表現力(心)を持つのでしょうね。

「音程を無視して歌う」というものであれば、このような感じでしょうか↓

こちらのお二方は、話すような語るような圧倒的表現力を持っていますね。

音程をあえて外すというか、「無くす」ようにして話しているようなニュアンスを作ります。

まるで絵本を読んでいるような、物語を聴いているような気分になります。

話すように歌うトレーニング

①全部同じ音程で歌う

文字通り全て同じ音程で歌を歌います。

自分の普段話している声で、出しやすい音程を一つ決めて、その音程のまま歌を歌います。

自分の好きな曲でいいと思います。

その曲を『音程を動かさない』で歌うのが、このトレーニングの鍵です。

歌詞もリズムもその曲ですが、音程だけが動かせないので『お経』のようになるでしょう。

でも非常に楽な発声なので、話している状態に一番近いはずです。

このお経状態で、できるだけ歌として成立させようと歌ってください。

そうすると、

- 感情表現力がつく

- 音程ではない音色の表現を作れるようになる

という効果が考えられます。

音程という制約から解き放たれたので、その分言葉の表現や歌としての音色を作る練習になります。

つまり、

- 表現の面

- 音色の面

で話すように歌えるようになってくるのですね。

ココがポイント

音程をなくして言葉の表現力をつけ、自分の最も出しやすい音程だけでもいい音色の発声ができるようになると、あとはその発声に音程をつけていくとそれが歌になります。

この音程をつける過程で変な発声になったら、それは音程を調節する能力の鍛え不足が考えられます。

②朗読するように歌うトレーニング

そのままの意味ですが、歌詞を朗読するように歌うトレーニングです。

こちらは、「伝える・表現力」に特化したトレーニングですね。

step

1音楽に合わせて完全に朗読

最初は、音程は無視して本を読むように完全な朗読をしましょう。

この時、先ほどのトレーニングと違うのは音程はつけていいんです。

ただ、原曲の音程ではなく、気持ちや感情表現に合わせて『話す音程』をつけましょう。

step

2朗読の割合を減らしていく

次に、半朗読くらいのニュアンスで歌います。

先ほどの朗読のニュアンスのまま「歌の音程」をつけていきます。

ここからは個々の度合いによって変わりますが、音程をつけすぎると朗読のニュアンスが剥がれてしまう人もいるでしょうから、朗読のニュアンスを保つことをベースに音程をつけましょう。音程は二の次です。

ただ、最終的には音程をつけることが目標です。

ここで、

ここで、プロのように音程をつけられないのは声帯の柔軟性に欠けているというのが、大きな要因になるでしょう。ここは鍛えるしかない部分です。

プロのシンガーはこの朗読状態をキープしつつ音程を完全につけられるから、上手いと言われるのでしょう。