今回は、歌の超絶技巧『メリスマ』についてです。

この記事は

- メリスマとは

- 効果

- メリスマは圧倒的声帯コントロールが必要

- 練習方法・やり方・コツ

という内容です。

目次

『メリスマ』とは

歌における「メリスマ」( Melisma)とは

- 音階を短い時間で連続的に高速変化させるテクニックのこと

です。

主に洋楽で使われることが多いテクニックです(日本でも民謡や詩吟などでは使われる)。

わかりやすい動画があるので、見た方が早いかも↓

メリスマは、別名「Riffs&Runs/Runs&Riffs」などの呼ばれ方をしています。最近だと「vocal runs(ボーカルラン)」とか「runs(ラン)」だけ呼ばれているのをよく見ます。

単純に、「音程を(速く)走らせる」という意味合いでしょう。

日本だと『フェイク』と言われることが多いかもしれませんが、厳密にはちょっと意味合いが違います。

フェイクは『fake:偽物』なので、本来は『原曲のフレーズに対する偽物のフレーズ』=『フレーズに変化をつける』という意味合いなのですが、フェイクするとき大抵メリスマを使うので、結びついた言葉になっているのでしょう。

「メリスマ」は、日本語で言えば『こぶし』の仲間で、

- 『連続高速こぶし』

のように考えると、わかりやすいかと思います。

語源・由来

「メリスマ(Melisma)」はギリシャ語由来の言語。

1音節に対して、複数の音階を入れて歌うことを指すもの。

メリスマの効果

メリスマの効果は

- 細かさ・繊細さを表現できる

- メロディーの美しさを倍増させる

- フレージングにメリハリをつける

- とにかく(美しさの面で)すごいと思わせる

などなどの効果があると考えられます。

あくまで、歌の表現技法・テクニックの一つではありますが、かなりの超絶技巧・音楽的な美しさを際立たせるテクニックであるために、これができると歌が上手いと感じる人がほとんどではあるでしょう。

実際、『歌がすごく上手い人にしかできないテクニック』とも言えるのかもしれません。

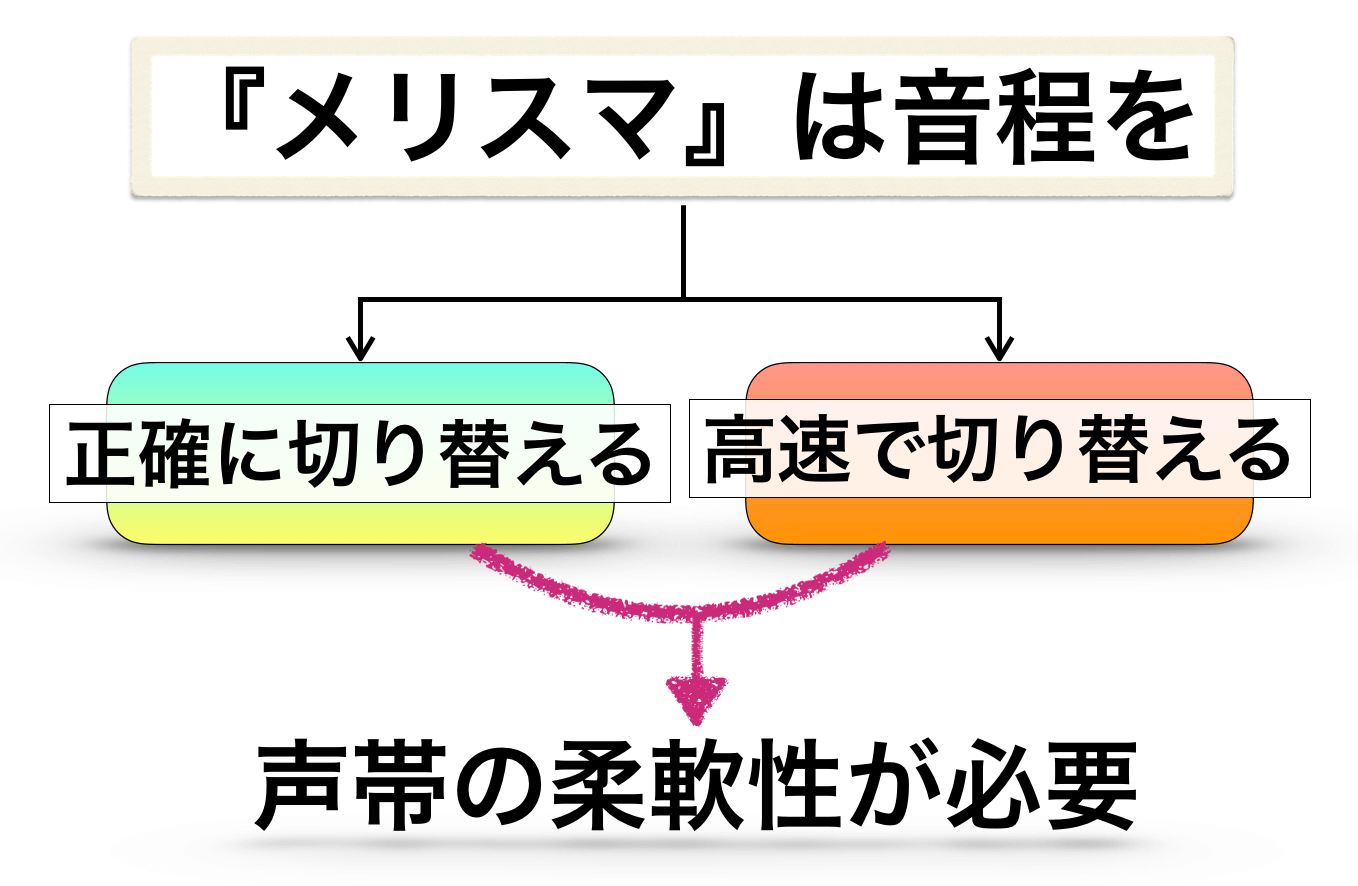

メリスマは圧倒的な声帯の柔軟性が必要

メリスマを良いメリスマにするためには、

- 正確かつ高速で音階を変化させる

ということが重要になってくると思います。

よって、

- 音階をどれだけ正確に捉えられるか

- 音階をいかに素早く切り替えることができるか

という二つの能力が必要になってきます。

ただ、これは結果的に『圧倒的な声帯の柔軟性が必要』になるでしょう。圧倒的声帯コントロールがあるからメリスマができると考えるべきかと。

つまり、

歌が苦手な人(声帯コントロール能力が低い人)がメリスマをひたすらに練習したとしても、メリスマだけができるようになることはまずないでしょう。逆を言えば、メリスマができるようになった時、その他のことは大抵できるようになっていて、その時点で歌が上手い人になっているということ。

要するに、メリスマは歌の極みの方にある技ということ。

なので、

- 歌が上手い=声帯コントロール能力が高い=メリスマができる

となり、逆に

- メリスマをひたすら練習する=声帯コントロール能力が高まる=歌が上手くなる

と考えることもできる。

ピッチ変動の速度と正確性

先ほど言った、

- 音階をどれだけ正確に捉えられるか

- 音階をいかに素早く切り替えることができるか

という部分は、言い換えると

- ピッチの正確性

- ピッチの切り替える速度

が必要ということになります。

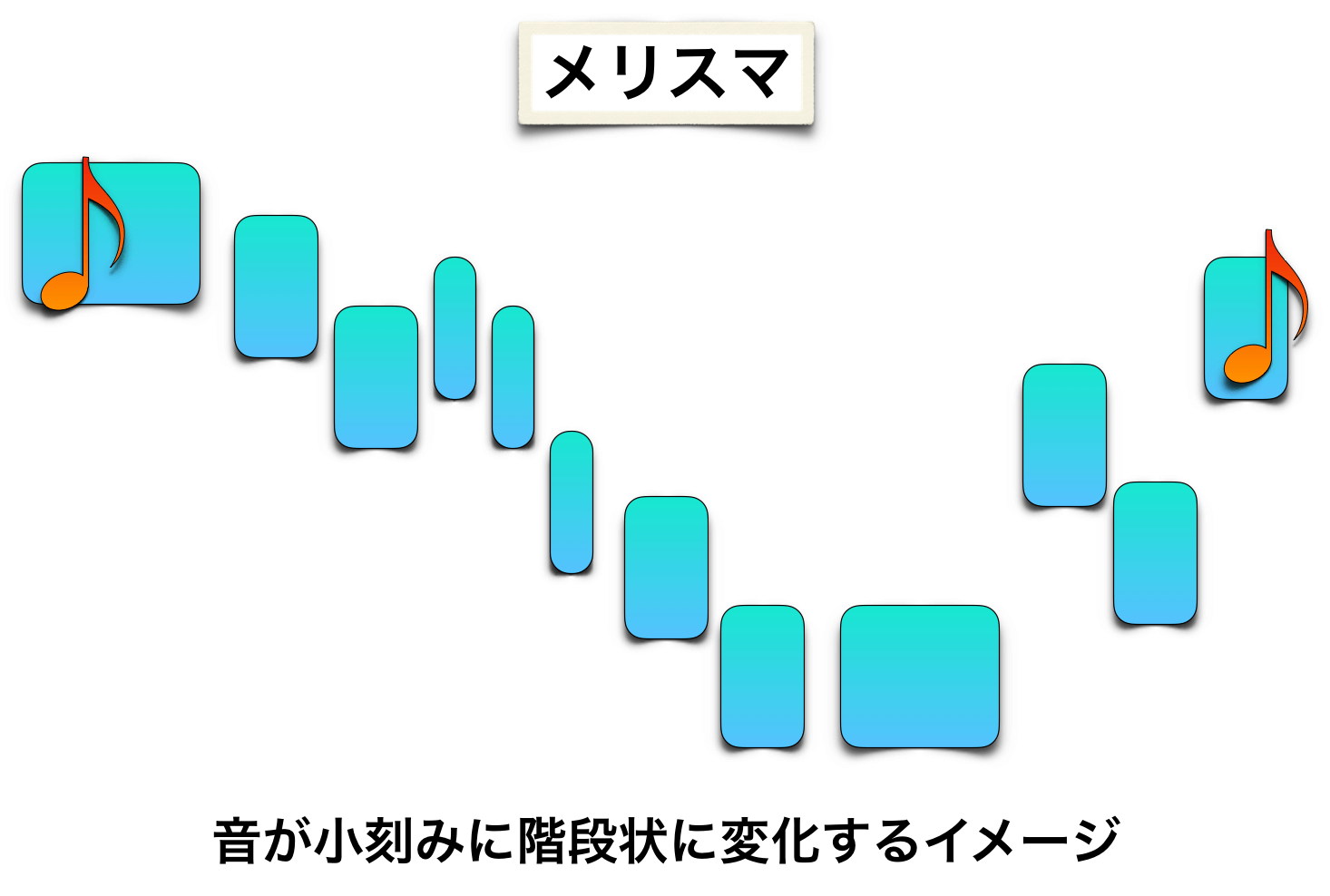

これは頭の中で、階段状の音程をイメージするとわかりやすいと思います。

メリスマはまさに『音の階段』↓

メリスマのやり方・練習方法

練習方法は、

- メリスマの音階構造を理解して真似をする

- ピアノでゆっくりメリスマの練習をする

というステップになるでしょう。

①メリスマの音階構造は、真似するのが一番

先ほどから、

- 高速のピッチ変動

- 階段状のピッチ変動

などと言っていますが、「どうピッチを変化させればいいの?」と思うと思います。

実はこれ、簡単に言ってしまうと、

『そのフレーズのコード進行やスケール上の音であれば何でもいい』

と言えます。

例えば、

そのフレーズのコードが『C』なら『ド・ミ・ソ』です(厳密には歌っていい音が他にもたくさんあるのですが、ここは簡単に考えましょう)。

つまり、コードC上のメリスマは『ド・ミ・ソ』をランダムかつ高速で散りばめるとできる、と考えることができます。

ということは理屈の上では、

- 『ドーー(ソミドミソミソ)ドーー』

などで、メリスマとして成立するわけです。

*()内がメリスマ。

ただ、実際は

- 『ドーー(ファミレファミレ)ドーー』

みたいな階段状の音階の方がおしゃれに決まるんです。ギターとかピアノでスケールを弾くような感じが大事。

ここで「コード『C』じゃないやついるじゃん」ってなってると思いますが、長くなるので難しいことはやめておきましょう。メリスマは考えるよりも感じることの方が大事だと思います。

つまり、練習方法は

単純に

おしゃれなメリスマを使っている人の真似をする

というのが一番いいと思います。

メリスマを使っているシンガーは圧倒的に歌が上手い人ばかりでしょうから、魅力的なメリスマを使っていると思います↓

「なんだこれは、、、。」ですね。

メリスマは、シンガーによって特有の癖も出やすいです。どういうリフ・スケールで音階を動かすのかの癖は人それぞれ違います。

それをとにかく研究して真似をする。

②ピアノでゆっくりメリスマを練習

音階構造を感覚でいいので大体掴んだら、とにかくひたすら真似をするというのもいいとは思うのですが、それだとなかなかできない場合もあると思います。

そういう時は

そのメリスマの構成音を自分で分解して最初はゆっくりとたどる練習をすればいい

のですね。

ピアノが弾けない人でも、鍵盤を一つ一つ確かめればなんとか分解できると思います。

あとはそれを自分の速度に合わせてだんだん高速にしていけば、いい練習になると思います。

まずはゆっくりと分解してだんだん早く↓

メリスマのコツ

メリスマの必須条件ではないのですが、コツとして

- 顎をカクカク動かす

- 首や頭を動かす

シンガーが多いです。

これは「その音の動きを表現しようとした結果勝手に動く」=「体が音に乗る」みたいなものでしょう。

なので、実際はその動作が必要なわけではないのですが、これをすることでいくらかやりやすくなる(音に乗りやすくなる)ことはあるでしょう。特にアゴの方は結構やりやすくなるかと(*もちろん、動かさなくてもできます)。

最後に、実はメリスマで一番大事なのは結局

- 息の連動性

- 息と声帯が高いレベルで連動した質の良い発声

- 声の楽器化

- そしてそれを実現させられるほどの声帯コントロール

という部分になると思います。

簡単に言えば、まず「声を楽器化」させなければメリスマはできないと考えられます。

だから、結局上手い人にしかできない。

- 「あ〜(あ・あ・あ・あ・)あ〜〜」

と一つ一つ全部発する意識ではなく、

- 「あ〜(〜・〜・〜・〜)〜」

と一息で音階だけを綺麗に変化させられるほどの『息と声帯の連動性の高い発声』が求められる↓

イメージとしては、リコーダーとか鍵盤ハーモニカーで一息の流れの中で指だけ高速で動かしているイメージです。

この指の動きを『声帯』が担わなければいけません。

そういう点で、圧倒的声帯コントロールが必要で、それへと実現させるためには『声の楽器化』が必要になってくるということです。

この『メリスマ』と『声の楽器化』の関連性についてはこちらの記事に詳しく書いています。

続きを見る

『本気で歌が上手くなりたい人が何をすべきか』についての研究【ガチ勢向け】

![]()