ボイストレーニングや歌において、「声の支え」というワードが出てきます。何だかわかるような、よくわからないようなそんな言葉ですよね。

実はこの言葉、非常に曖昧な言葉で、ボイストレーナーや本によって言ってることが様々です。

なので、迷ってしまいやすいのですが、正確には、

- 「支え」とは『腹圧を一定に保つこと』

- 声楽では「アッポッジョ(appoggio=支え)」と言われるもの

で、主にクラシックにおいて使われる技法のことを指します。

マイクなしで大きな声量を生み出す必要があるクラシックの歌唱方法では、必須とも言える技術ですが、ポップスなどのマイクを使う歌唱では、本格的に使う必要性はないでしょう。

ただ、ポップスでも軽く使うことはできるので、技法の理屈を知っておいて損はないと思います。

目次

「声の支え」の定義

冒頭でも述べましたが、声の支えとは、

- 「支え」とは『腹圧を一定に保つこと』

です。

腹圧というのは、お腹の内側から外側にかかる圧力のことで、お腹をパンと膨らませた状態を「腹圧が高い状態」と言います。

つまり、「支え」とは『お腹をなるべく膨らませたまま、声を出す』ということになります。

例えば、普通は息を吐いたり声を出したりするとお腹がへこみますね。

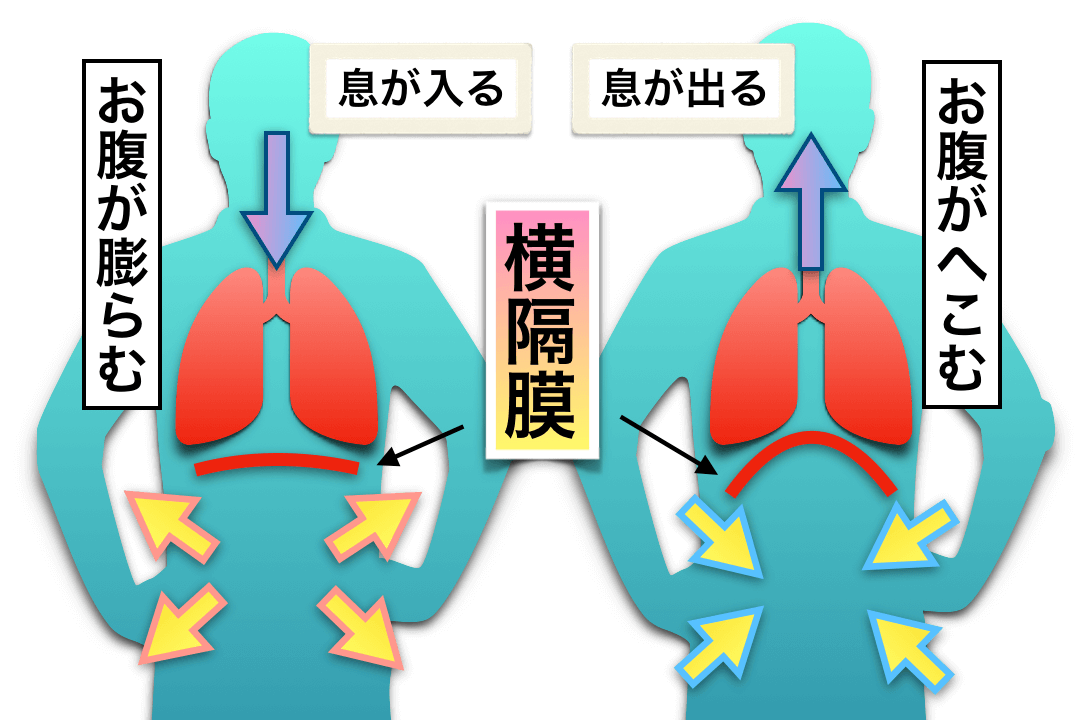

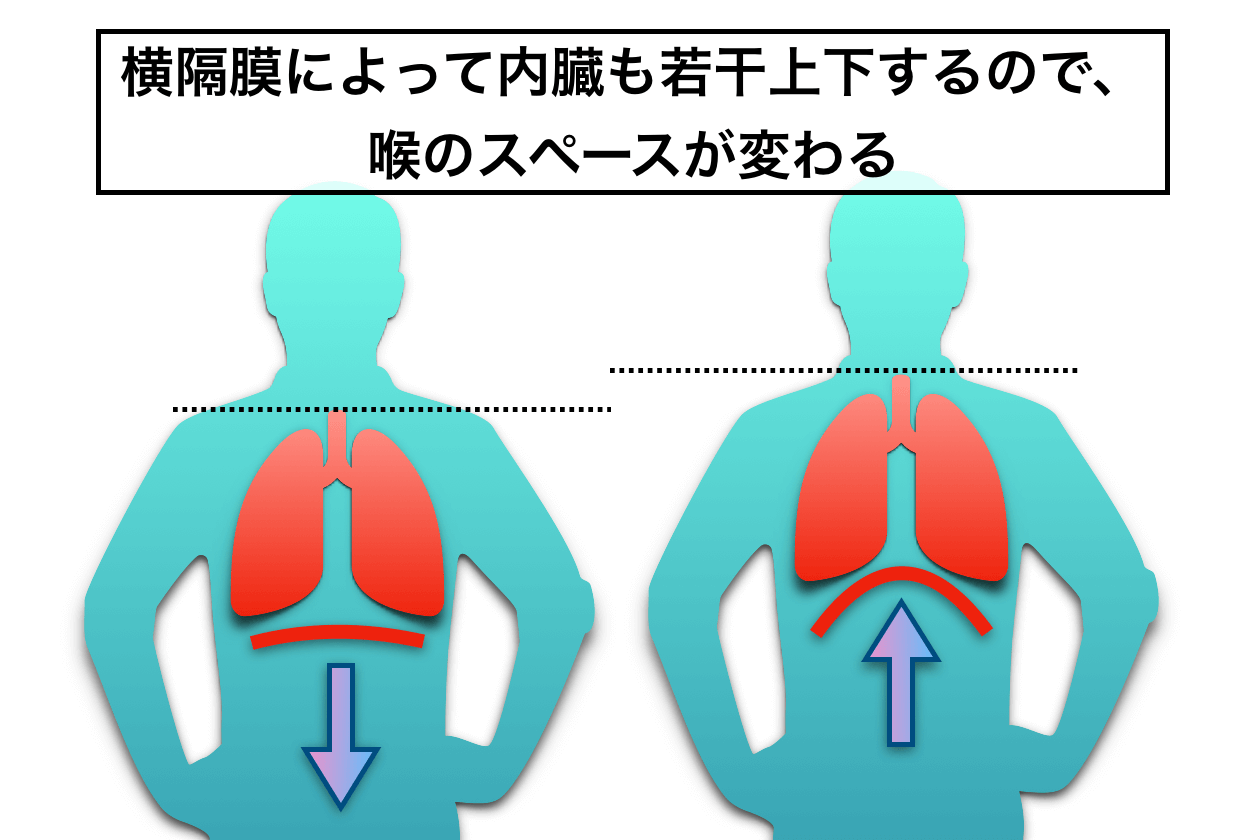

横隔膜が肺を動かしていて、

- 息を吸う:横隔膜が下がり、お腹が膨らむ

- 息を吐く:横隔膜が上がり、お腹がへこむ

となるのが普通です。

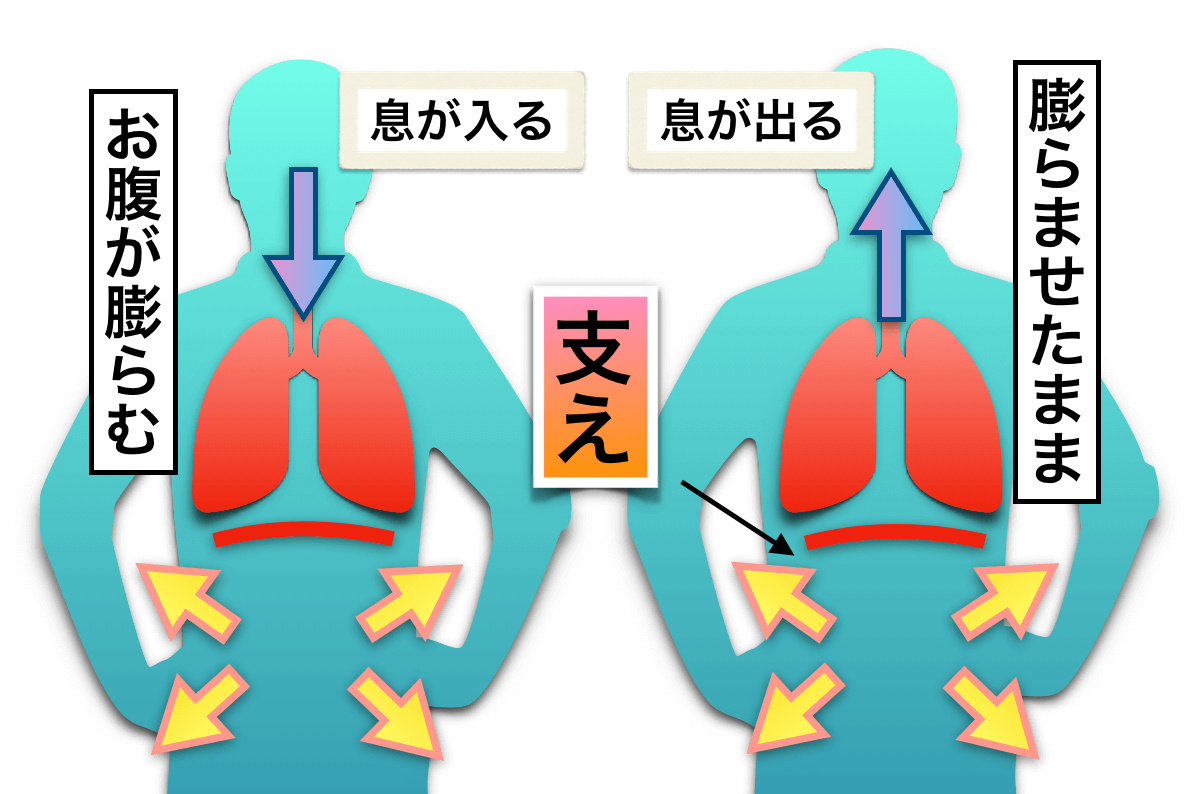

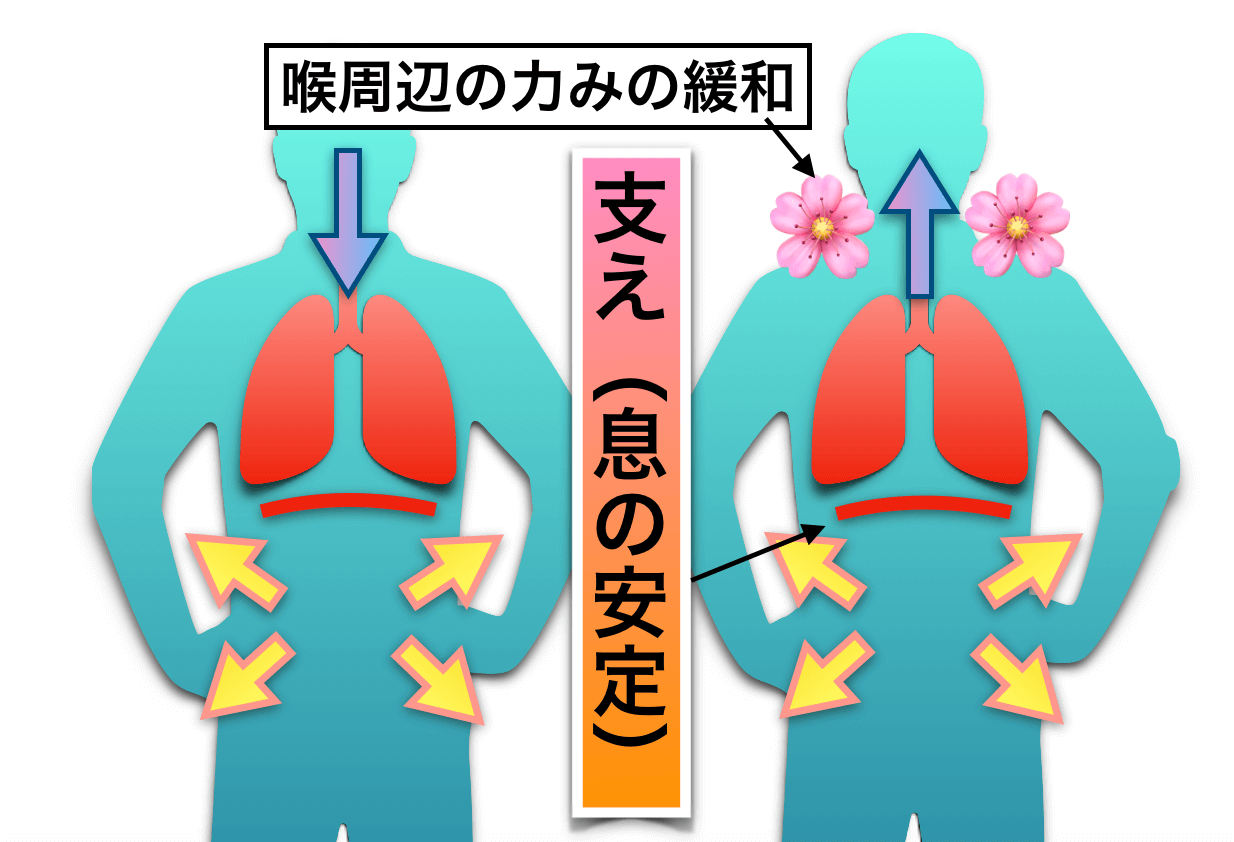

ここで、声の「支え」を入れると、以下のようになります。

このように、息を吐くときにもお腹を膨らませた状態(横隔膜を下げた状態)をなるべく保つのです(*厳密には息を吐いているので、少しづつへこんでいくのですが、”保つように意識する”ことが鍵です)。

声楽では、このテクニックのことを「アッポッジョ」と言います。

語源

『Appoggio』の語源はイタリア語の『Appoggiare(支え、支持、サポート)』から来ており、日本語訳すると、「支え」になりますから、それで「声の支え」という言葉が生まれたのでしょう。

「支え」が入るとどうなる?

簡単に言えば、息が長持ちして、喉が力みにくくなり、声が出しやすくなります。

なぜそうなるかというと、

- 吐く息を安定させるから

- 喉仏が下がりやすくなるから

です。

①吐く息を安定させる

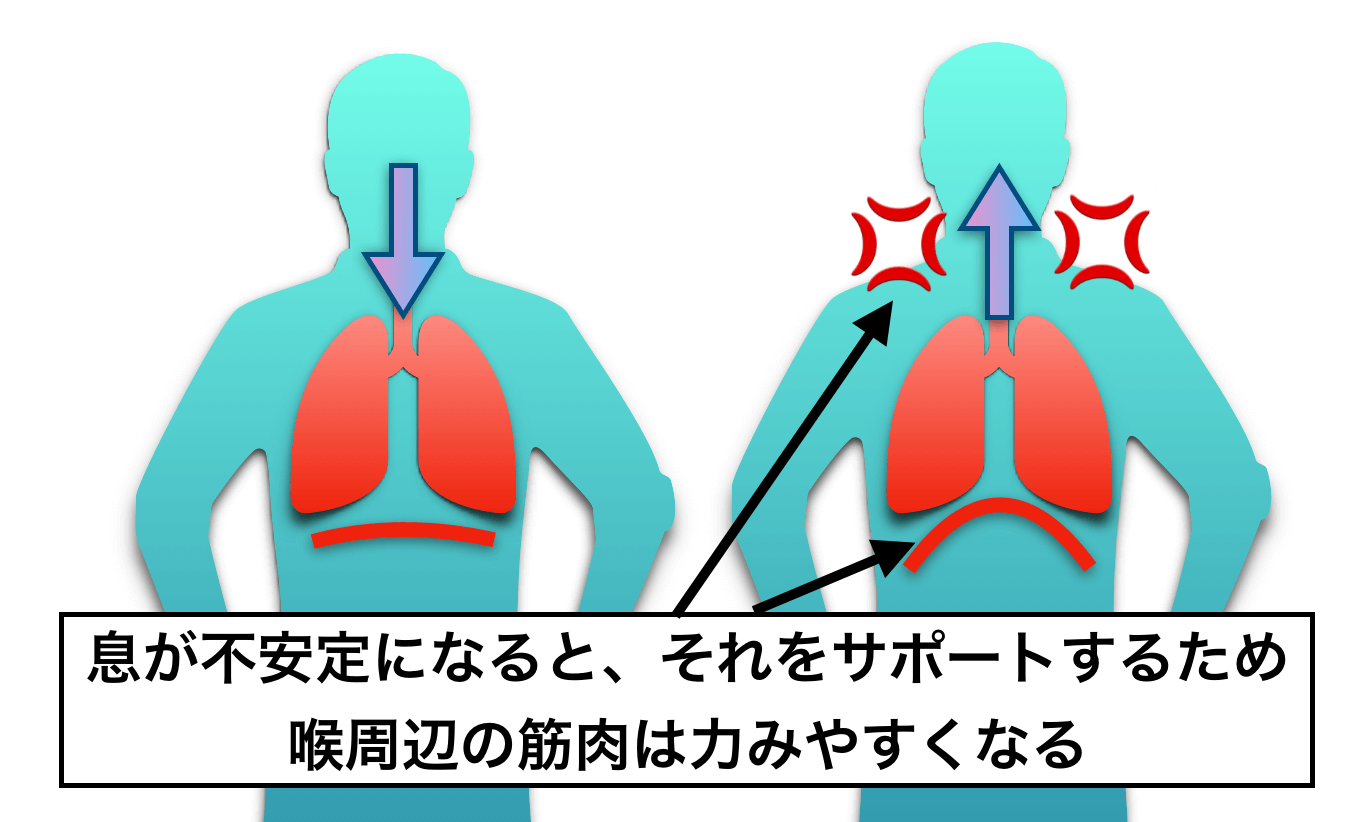

お腹をなるべく膨らませたままの意識で息を吐くと、横隔膜を急に押し込んでしまったり、横隔膜を必要以上に上げ過ぎてしまうことを防ぎます。

つまり、息を安定的に滑らかに吐くことができるということです。

これは言い換えると、声帯や喉周りが必要以上の息の圧力の変化に対応する必要がなくなり、喉が力みにくくなるということにもなります。

特にマイクを使わないクラシックでは、大きな声量(=息の量)をコントロールすることになるので、息を安定的に使うこと自体が大きなメリットになります。

よく「大きな声を出しなさい」と言う時に、「腹から声を出せ」と言いますが、このメリットがあるからなのですね。つまり、「腹から声を出せ」=「腹圧を保って声を出せ」とも言えるわけです。

-

-

「腹から声を出す」について

続きを見る

②喉仏が下がりやすくなる

お腹を膨らませた状態では、喉仏が下がりやすくなります。喉仏が下がりやすくなるということは、喉が広がりやすくなる(=咽頭腔が広がりやすくなる)ので、喉が力みにくくなるということです。

試しに、喉仏に手を当てて、お腹をしっかりと動かしながら息を吸ったり吐いたりすると、喉仏が上下するはずです。

なぜ、横隔膜を下げると喉仏下がるのかというのは、肺などの内臓に引っ張られて、舌骨や喉頭などの喉周辺も動いているからです。

イメージとしては、下にスペースができて、喉仏を下げやすくなると考えるといいでしょう。また、先ほどの「息の安定によって喉の力が入りにくくなる」という理由でも、下がりやすくなると言えます。

喉仏を下げる必要性

ここで、「そもそも喉仏を下げなきゃいけないの?」と疑問に思った方もいるはずです。

その疑問が、「支え」の必要性を変えてしまう部分にもなるのですが、

- マイクを使わない歌唱方法では、喉仏をしっかりと下げる必要がある

- マイクを使う歌唱方法では、どちらでもいいが、過度に下げる必要はない

と言えます。

クラシックは、マイクなしで大きな声量を生み出す必要があるので、

- 喉仏を下げること=咽頭腔を広げることで共鳴を最大化させる=絶対的正解

です↓

お三方とも”喉仏をものすごく下げる”ようにして発声しているのがわかると思いますし、服でわかりにくいですが、お腹の膨らみをなるべく保っているように見えると思います。

大きな声量を生み出すために、極限まで喉仏が下げやすい状態を作っているのですね。

ところがポップスでは、マイクは口元にあるのでクラシックのような声量は必要ありません。つまり、喉仏を下げなくてもいい(*下げてもいいが、クラシックほど下げる必要性はない)。

これが理由で、「支え」はクラシックにおいては重要視されるが、ポップスにおいてはそこまで重要視されないのですね。

「支え」の感覚・やり方

感覚は人それぞれなので、一概には言えませんが、

- お腹にボールが入っている感覚

- お腹に円柱が入っていてそれを保つ感覚

- 下腹が膨らんでいく感覚

- お腹が膨らむと同時にお尻が締まる感覚

- トイレでいきむ感覚

などなど。

体の感覚は人それぞれでしょうが、大事なのは声を出すのと一緒に腹圧が抜けてしまわないことなので、『声は上、お腹は下』というような上下のイメージを持つことが大事だと思います。

「支え」の感覚を掴む方法

やり方

- まず「スーーーー」と、歯の隙間から息を出しながら声を出します。

- 次に「スーーアーー」と、「スー」の感覚のまま繋げて「アーー」と発声します。この時、お腹が早くへこんでいくはずです。

- 次に「ズーーーー」と発声します。歯と舌でしっかりと息を受け止めた「ズ」の発音を意識します。

- 同じように「ズーーアーー」と発声すると、今度はお腹がある程度膨らみを保っていることがわかると思います。

- この「スーー」の時は支えが抜けていて、「ズーー」の時は支えが入っているということになります。

「ズー」は腹圧を保ちやすい発声なので、これで感覚を掴みましょう。歌を「ズー」だけで歌ってみるなどのトレーニングもおすすめです。

「支え」は、横隔膜の柔軟性がなくてもある程度はできますが、より上手くスムーズにしたい場合は、横隔膜の柔軟性が必要になる場合があります。

横隔膜のトレーニングはこちらにて↓

-

-

横隔膜と発声の関係性について【歌における横隔膜を鍛えるメリット】

続きを見る

クラシックはしっかり「支え」を入れる

先ほどから述べているように、クラシックでは、

- 大量の息をコントロールする必要がある

- 大きな響き(咽頭腔共鳴)が必要

という点で、支えを入れるメリットが大きいです。

なので、支えをとにかくしっかりと意識して、体に染み込ませることが必要です。先ほどの「ズー」の感覚よりも、さらにもう一段階しっかりとした腹圧を作るイメージが必要になることもあるでしょう。

マイクを使う歌は、ほどほどに意識する

ポップスなどのマイクを使う歌唱方法では、クラシックほどしっかりと意識しなくても問題ないでしょう。がっつりと支えを使う場面は限られるでしょうから。

また、先ほど「スー」と「ズー」の発音で、支えが抜けた状態と入った状態の両方を体感しましたが、クラシックは基本「ズー」の状態しか使いません。しかし、ポップスでは両方の発声を使うので、過度に意識し過ぎると逆に切り替えが上手くいかなくなることもあるかもしれません。

「スー」と「ズー」の感覚の違いを、歌の中で自然と表現できれば、あとはここぞという時に意識して使うくらいがちょうど良いでしょう。

-

-

歌声の息の流れを作る「スー」「ズー」トレーニング

続きを見る