今回は、歌の上級テクニック『ブルーノート』についてです。

この記事は

- ブルーノートについての概要

- 効果

- ブルーノートの歌い方・練習方法

という内容です。

目次

ブルーノートとは

ブルーノートとは

- スケール上の3度・5度・7度の音を若干フラットさせた音のこと

- (*♭3度・♭5度・♭7度ぴったりの音を指す場合もあるが、厳密には違うとされる)

です。

簡単に言うと、

Cメジャースケールであれば、

- 『ドレミファソラシド』の3・5・7番目である『ミ・ソ・シ』が『ミ♭・ソ♭・シ♭』っぽく歌うということ

です(その楽曲のキーによってその音は変わります。キーに対して3・5・7です。)↓

このトーンを歌の中で使うことで、寂しさや哀愁を生み出すテクニックになります。

主にジャズ・ボサノヴァ・R&B・ソウルミュージックなどなど多く使われますが、ロックでもポップスでも普通に使われます。

例*0:27〜「ピュアもせいぎもあったもんじゃない」↓

*0:05〜「絶えず〜絶えず〜絶えず〜」↓

*前半のアドリブの中にあります。さて、どこでしょう?↓

語源・由来

英語『blue note(*直訳すると「青い音符」)』です。

日本人でも悲しい時や寂しい時に使う、『ブルーな気持ち』のブルーです。

そんなblueな印象の『note(*音符という意味)』なので、ブルーノートという名前がついています。

19世紀、白人たちが黒人たちに「ドレミファソラシド」を教えると、黒人たちは「ドレミ♭ファソ♭ラシ♭ド」っぽく歌う習慣があり、その音色の寂しい印象により『ブルーノート』と呼ばれるようになったみたいです。

そんな黒人たち発祥の音楽が『ブルース:blues』ですね。

『♭』っぽくは、四分音(クウォータートーン)?

さっきから『若干♭』とか『♭っぽく』と言ってますが、この『♭っぽく』というのもブルーノートの鍵だったりします。

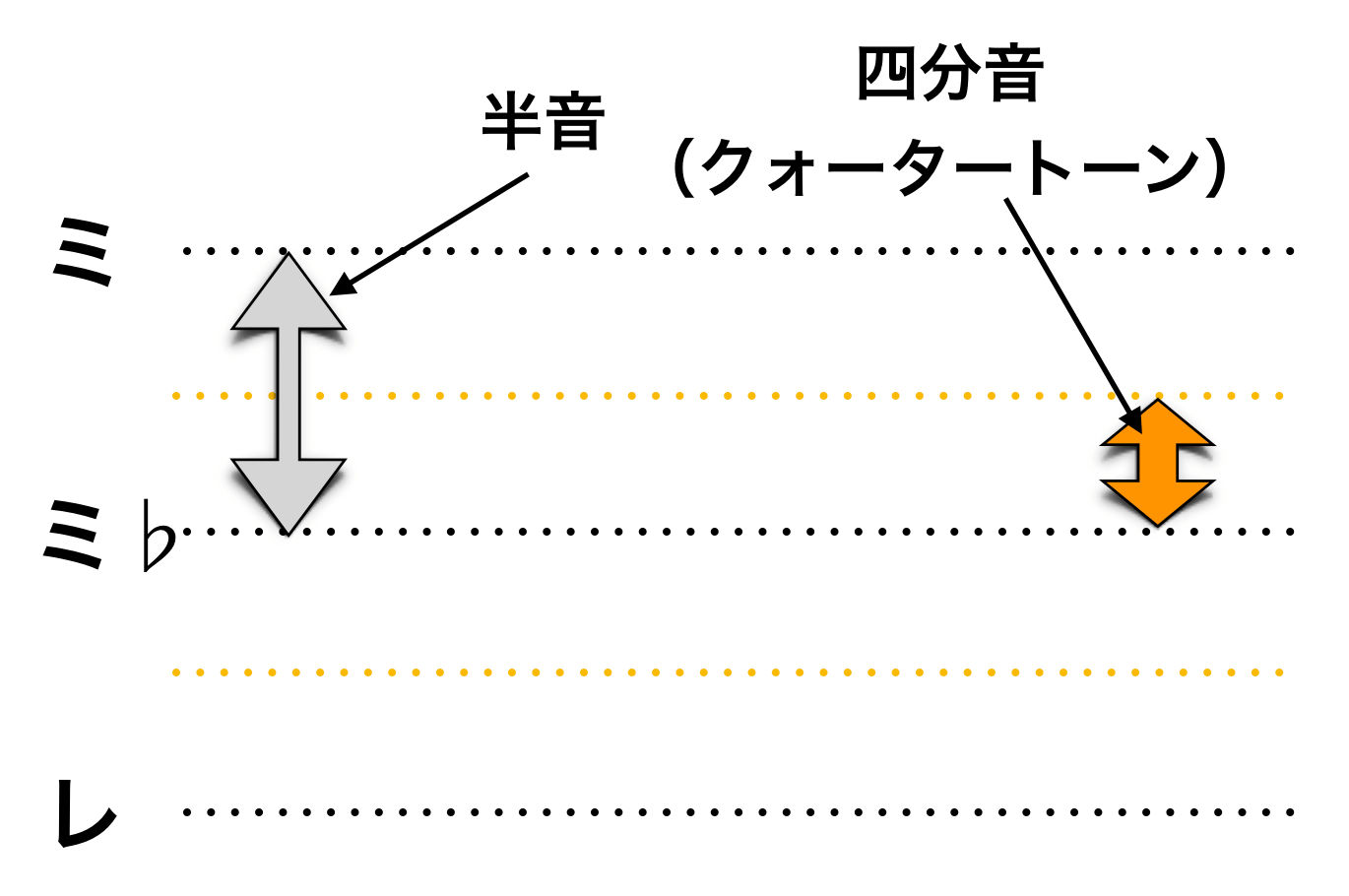

例えば、『ミ♭』と『ミ』の差は半音ですが、その半分は四分音(クォータートーン)と呼ばれます。

つまり、ブルーノートは♭や#を含む『ドレミファソラシド』では表現できない音なんです。

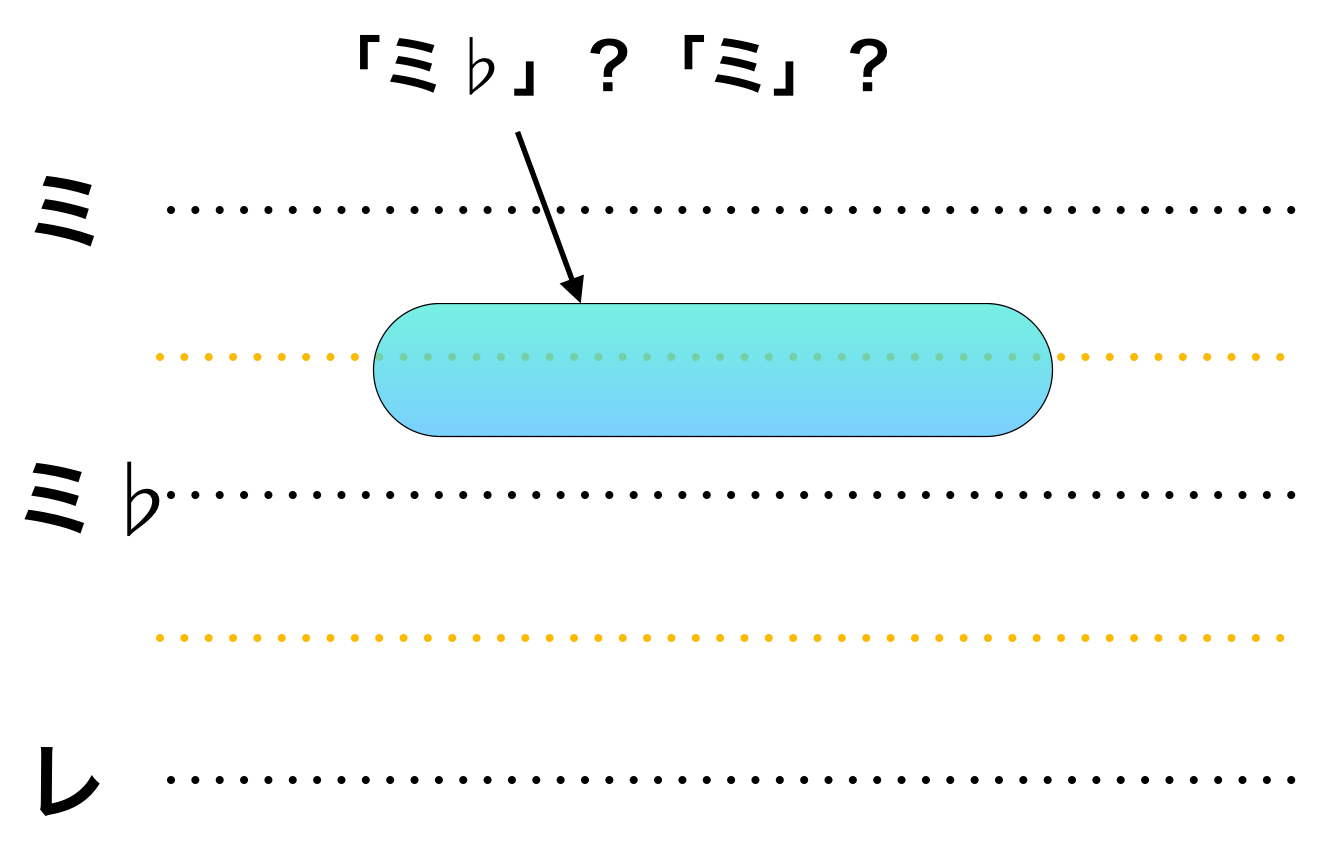

例えば、この位置の音は12音階では表現できないですよね↓

図はあくまでも例ですが、こういう曖昧な音階がブルーノートになるのですね。

で、その具体的な位置なのですが、厄介なことに『3度・5度・7度』によってその最適なズレ方が違うと研究されています。

3度

3度のブルーノートは、主音(キーの音)から267セント〜350セントの間にあるとされています(*100セント=半音)。

つまり、3度のブルーノートはこの辺り↓

古いブルースは、316セント辺りが中心になっていると言われています。なので、このブルーノートの基本は「ミ♭」をほんのり上げた音と言えるでしょう。

3度のブルーノートは範囲が広く、この範囲をスライドさせることで上手く決まります(*後ほど説明)。

この3度は、おそらく最も使われやすいブルーノートでしょう。

5度

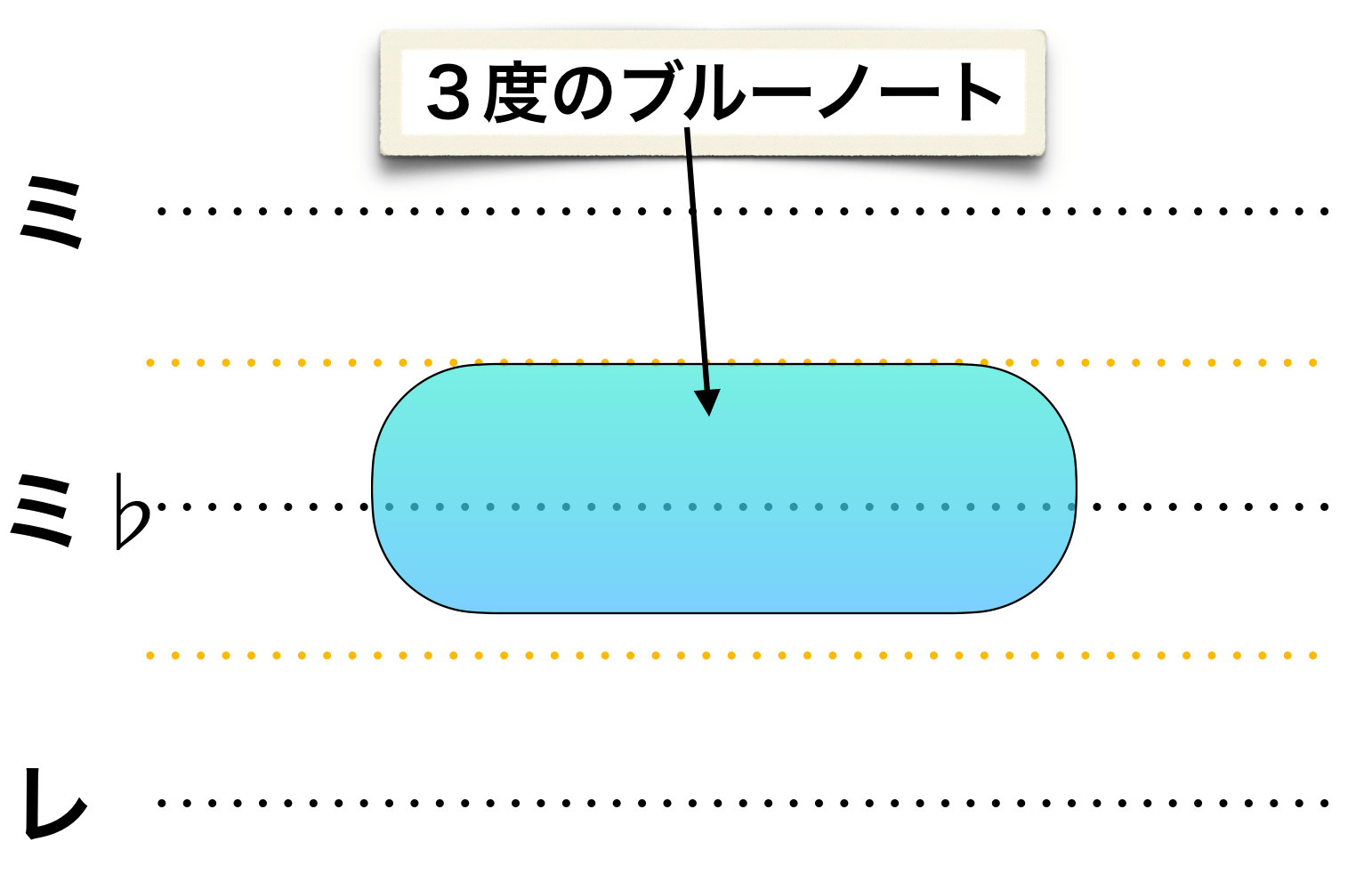

5度のブルーノートは、主音から583セントの位置が一般的、もしくは551セントの位置でもOKとされているので、こんな感じになるでしょう↓

これは、ソ♭をほんのり下げた音になります。

意味がわからなくなってきたと思いますが、理論上最適な箇所が2箇所あるのですね。とは言え、あまり気にしなくていいかと思います。

5度は、おそらく3つの中では一番使われにくいかな?という感じです。

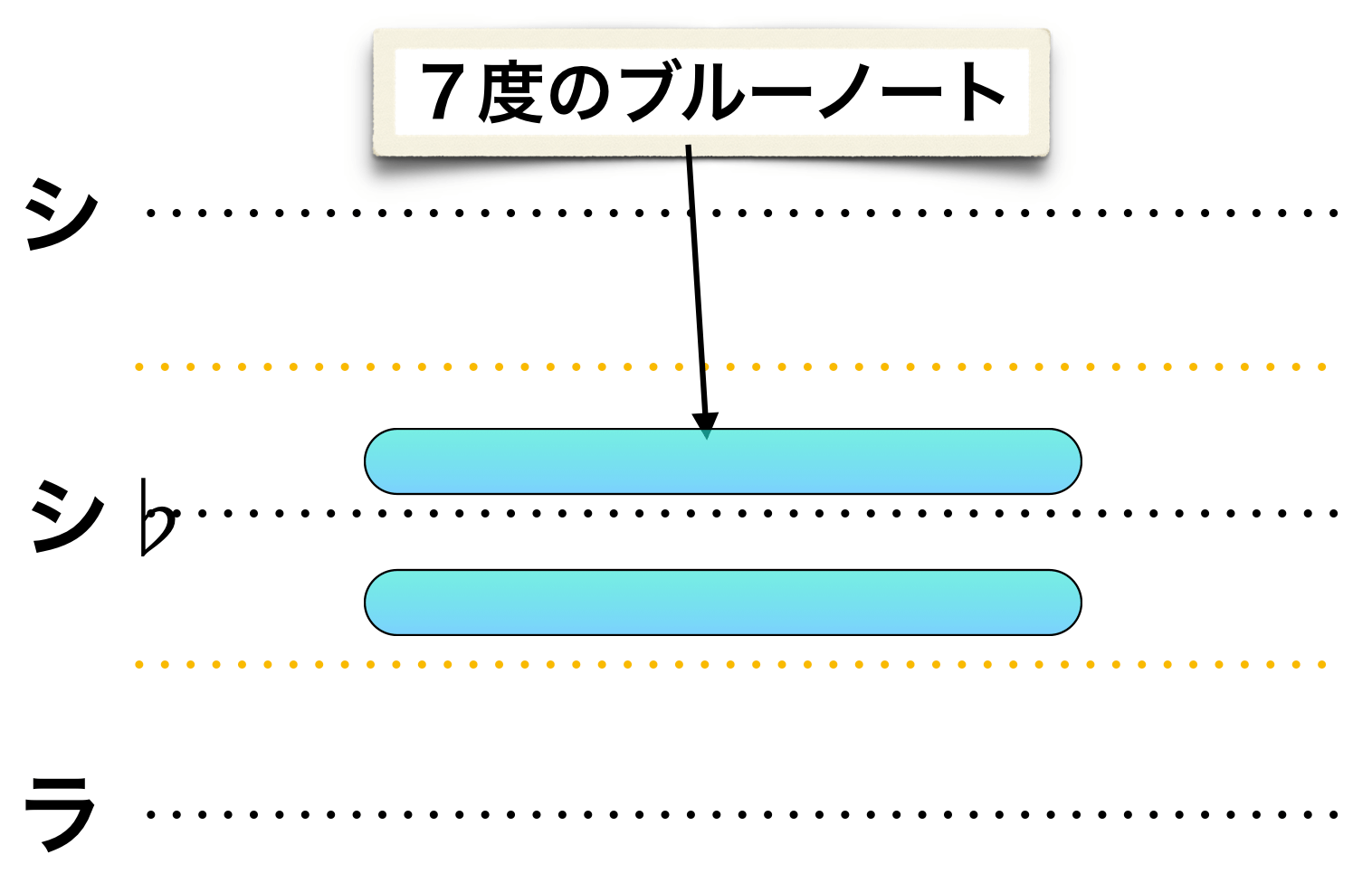

7度

7度のブルーノートは、主音から969セント、もしくは1018セントの位置にあるとされています(*1018セントの方が一般的)。

シ♭は理論上ほんのり上げた音と下げた音の両方いけるのですが、一般的にはほんのり上げた方の音が多いということです。

ここまで考えて正確にブルーノートを使うシンガーはなかなかいないでしょうが、理論上はこういう性質があるということを、なんとなく頭に入れておくといいかもしれません。

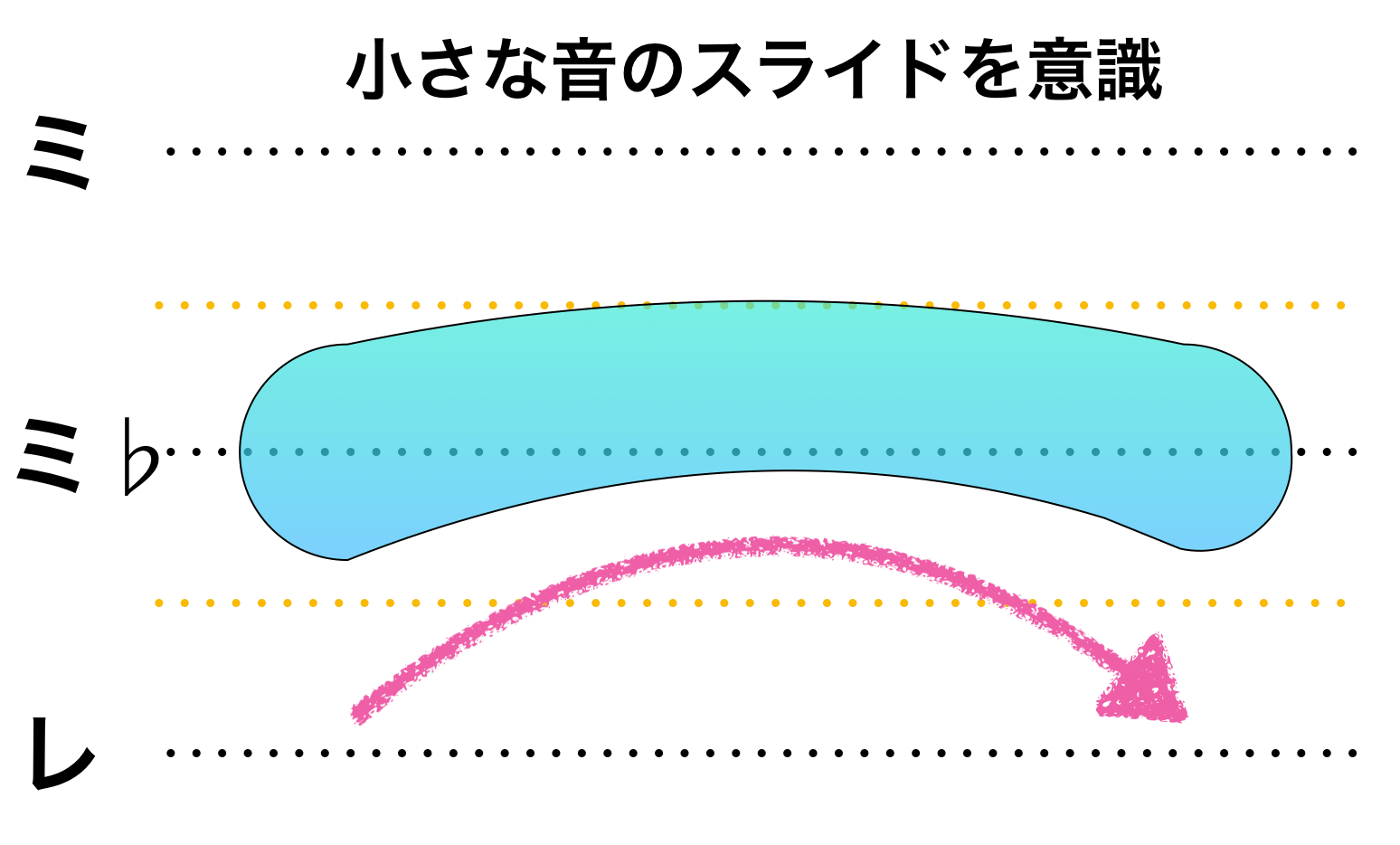

ブルーノートは、音をほんのりスライドさせる

ここがブルーノートにおける一番大事なポイントなのですが、ブルーノートは『音をほんのりスライドさせることでものすごくいい感じに聞こえる』という特性があります。

スライドとは「音程を滑らかに動かすこと(ピッチベンド)」、ギターで言う「チョーキング」です。

これがすごく大事(*再生位置〜1回目はスライドしていない。2回目からスライドしている。)↓

ほんの少しの音のスライドが有るか無いかで、印象が大きく変わってきますね。ブルースのギターでこんな音色を聞いたことがある人も多いと思います。

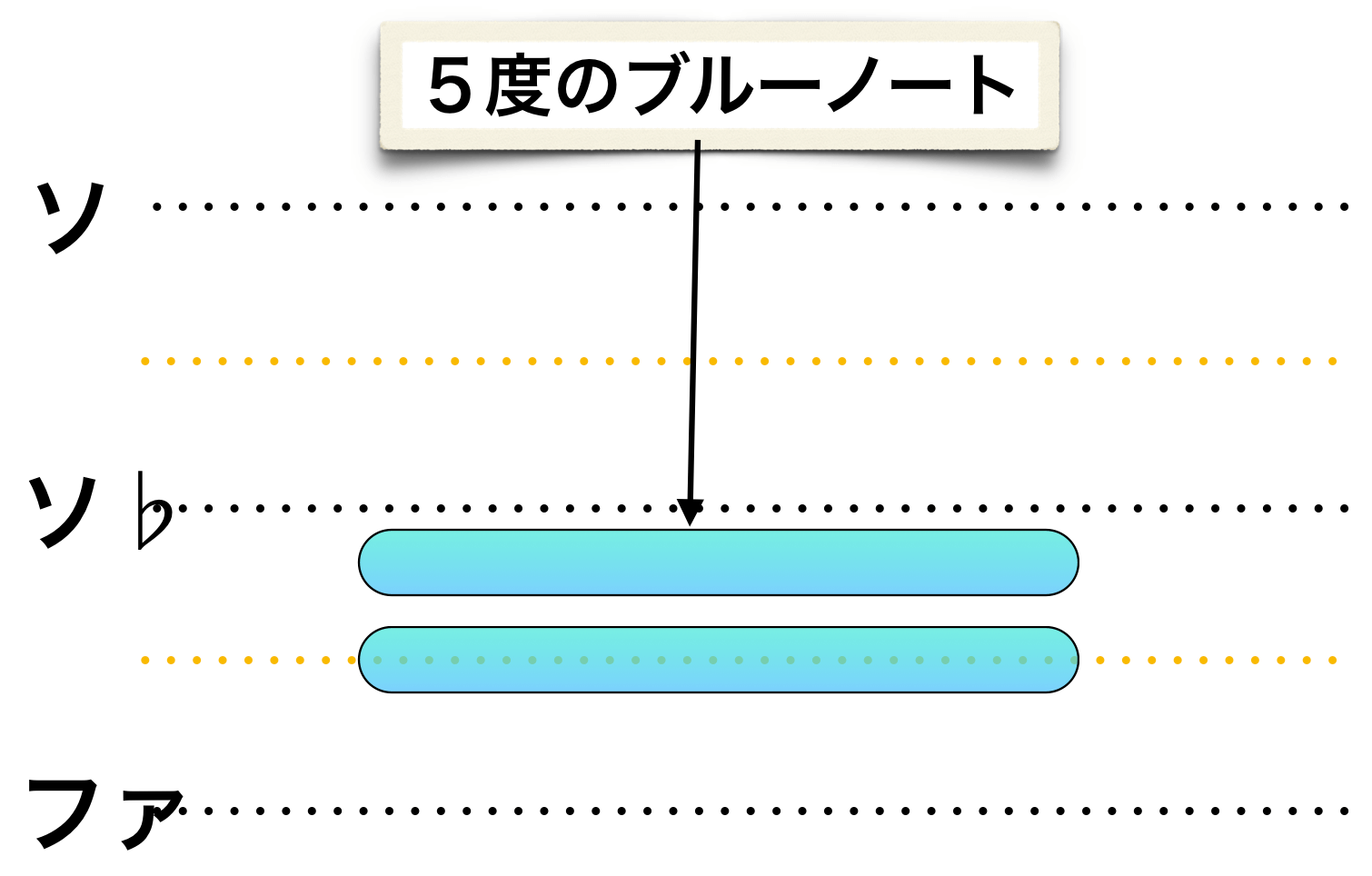

このスライドは、こんな感じをイメージすると上手く決まりやすいかと↓

意識として『上に上がりたいけど下に引っ張られて上がれない』みたいなイメージを持つといいのかもしれませんね。

なぜスライドするといい感じに聞こえるのかはよくわかりませんが、暗い音「ミ♭」から明るい音「ミ」に這い上がろうとする(マイナーからメジャーへ行こうとしている)音のニュアンスが人間にとっていい感じに聞こえるのかもしれません。

こういう半音以下のニュアンスの変化を意図的に狙わなければいけないので、基本的には上級者向けのテクニックと言えるのですね。

ブルーノートの効果

名前の通りですが、ブルーノートは

- もの悲しい感じ

- 寂しい感じ

- 哀愁漂う感じ

- 泣いている感じ

- ジャズっぽい感じ

- ブルースっぽい感じ

を出す効果があります。

これを使うからといって歌が上手いという直接的な効果があるわけではなく、あくまで表現技法です。

歌に味や深みや奥行きがつくような感じですね。あとは、作曲やアドリブとかで歌える音の選択肢が増えるという感じです。

ただ、歌が上手いと言われるような人ほど上手く使うイメージがあるとも個人的には思っています。なぜなら音程の操作に長けていないと、あえて外すようなことも難しくなると考えられるからです。

もちろん、小さい頃からジャズやブルースなどを聴いている人にとっては何も特別な感覚ではなく、勝手に身についていることもあるでしょう。

デメリット

デメリットをあえて挙げるとするのなら、音程が外れているように聞こえることもあるというところでしょう。

おそらく、これは”慣れ”の問題かと。

初めてジャズボーカルなどを聴いた時に「なんか音程が変だな」と感じたことがある人もいると思います。12音階だけに慣れすぎた人がそれ以外の音階を使う音楽を初めて聴くと、外れているように感じやすいのかもしれません。

ブルーノートのやり方・練習方法

ブルーノートの歌い方として大事なことは

- ブルーノートは考えるよりも感じること

だと思います。

「なんだよ!」と思うでしょうが、一種の『癖のようなもの・体に染み付くもの』とも言えるでしょうから、案外これが一番いいと思われます。

ボーカリスト達も「次の音が3度だから若干♭させてブルーノート狙うぜ」と意図的に狙っている人ばかりではないでしょう。

「なんとなくズラすといい感じになる音」くらいの感覚の人もいるでしょう。

やり方は2種類。

- ブルーノートを使っている部分を何度も聴く

- 全部の音を若干上げたり下げたりして歌ってみる

で大体感覚はつかめてくると思います。

①ブルーノートを使っている部分を何度も聴く

まずはとにかくジャズやブルースをたくさん聴くなどで身につきやすいかと思いますが、J-POPでも使われていますから、意識すれば身につかないことはないです。

ブルーノートがたくさん使われている音楽を、何度も聞いているうちに何となくその音を理解できるようになります。『なんとなく』でいいんです。

音の印象としては、

- ブワーン

- ジュワーン

- ぼやんとした音

- 重力に引っ張られるような音

- 気だるそうな音

- 泣いているような音

みたいな印象です。わかりにくくてすみません。

例えば、ブルースのギターだと「キュイーン」ってチョーキングしている部分は、結構な確率でブルーノートだったりします(チョーキングしないと『♭っぽい音程』を表現できないから)。

とにかく、たくさん聴くことが大事です。特に、ジャズヴォーカルをよく聴くのがオススメです。

②全部の音を若干上げたり下げたりして歌ってみる

なんでもいいので『楽曲の全部の音を若干上げたり下げたりして歌ってみる』とコツを掴みやすいかもしれません。

そうすると、

- 『なんだか寂しげないい感じに聴こえる音』

が出てくるはずです。

その音は結果的にその楽曲キーのスケール上の「3・5・7」で、それ以外の音はいい感じにならないのですが。

このように手当たり次第に探ることでも、だんだん感覚はつかめると思います。

ただ、結局

ブルーノートを綺麗に決めやすいのは、7th以上(7th〜13th)のテンションがついているコード上だったりします(例:Bm7・C7・A7(9)...などなど多数)。

なので、『7thコードがついてる部分で、ブルーノートを歌ってみると上手くいきやすい』と言えるでしょう。

まぁあまり難しいことは考えずに、とにかく7th以上のコードがブルーな音色へと誘ってくれるのですね。

だからブルースは、基本7thコードで構成されます。

ちょっとだけ踏み込んだ話

ブルーノートは『♭3・♭5・♭7』の音です。

これって結局コード上で考えると、『#9th・#11th・♭7th』のテンションコード(濁る音:一種の不協和音)です。

つまり、ジャズやボサノバなどテンションコードがたくさん出てくる楽曲は、歌でもブルーノートがたくさん使われますし、使いやすいとも考えられます。

ところが、ポップスでは『#9th・#11th』などはそこまで多くは使われませんよね。

もちろん『7th』は使われますが、基本7th以上のテンションが乗っかっているジャズ系ミュージックと比べると、その頻度は天と地ほどの差です。

そういう点で、やはりジャズをたくさん聴く(7th以上のテンションを体に染み込ませる)のは大事なのでしょう。