今回は、歌における『腹式呼吸』について掘り下げます。

目次

腹式呼吸とは

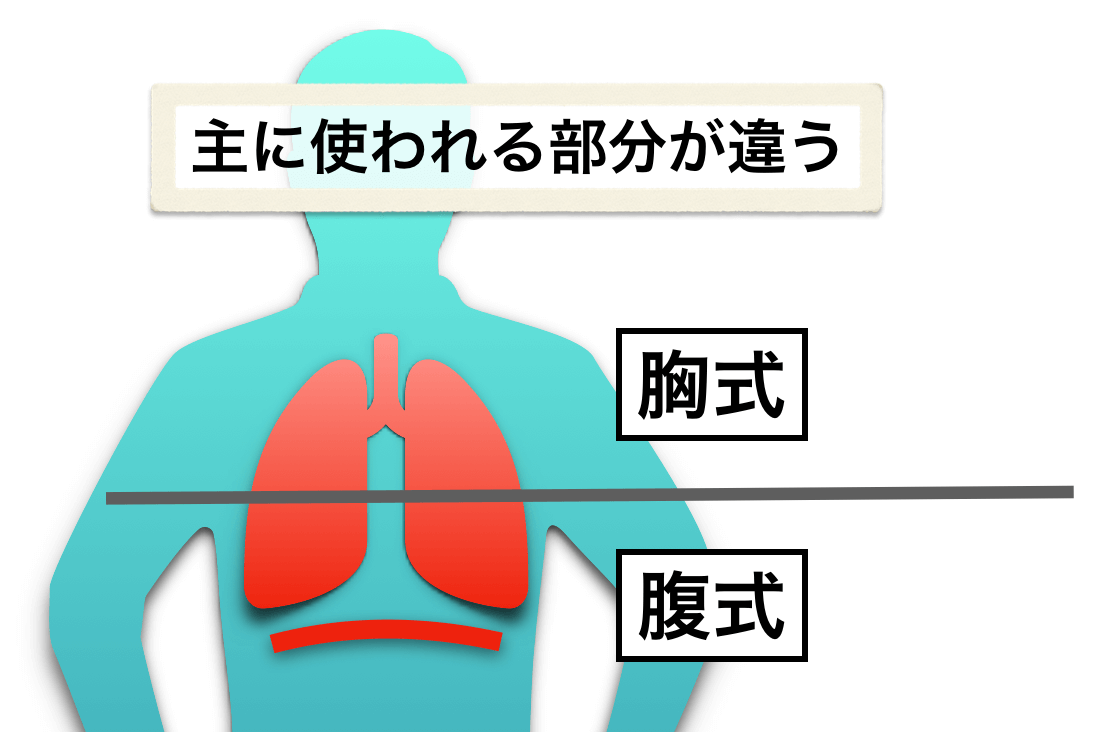

腹式呼吸の必要性を考えるためには、”腹式呼吸の定義”を整理しておく必要があります。

簡単に言えば、〇〇式呼吸とは、

- 「肺を動かす時(呼吸の時)、主にどこを動かしますか?」

という質問に対する『答え』みたいなものですね。

つまり、

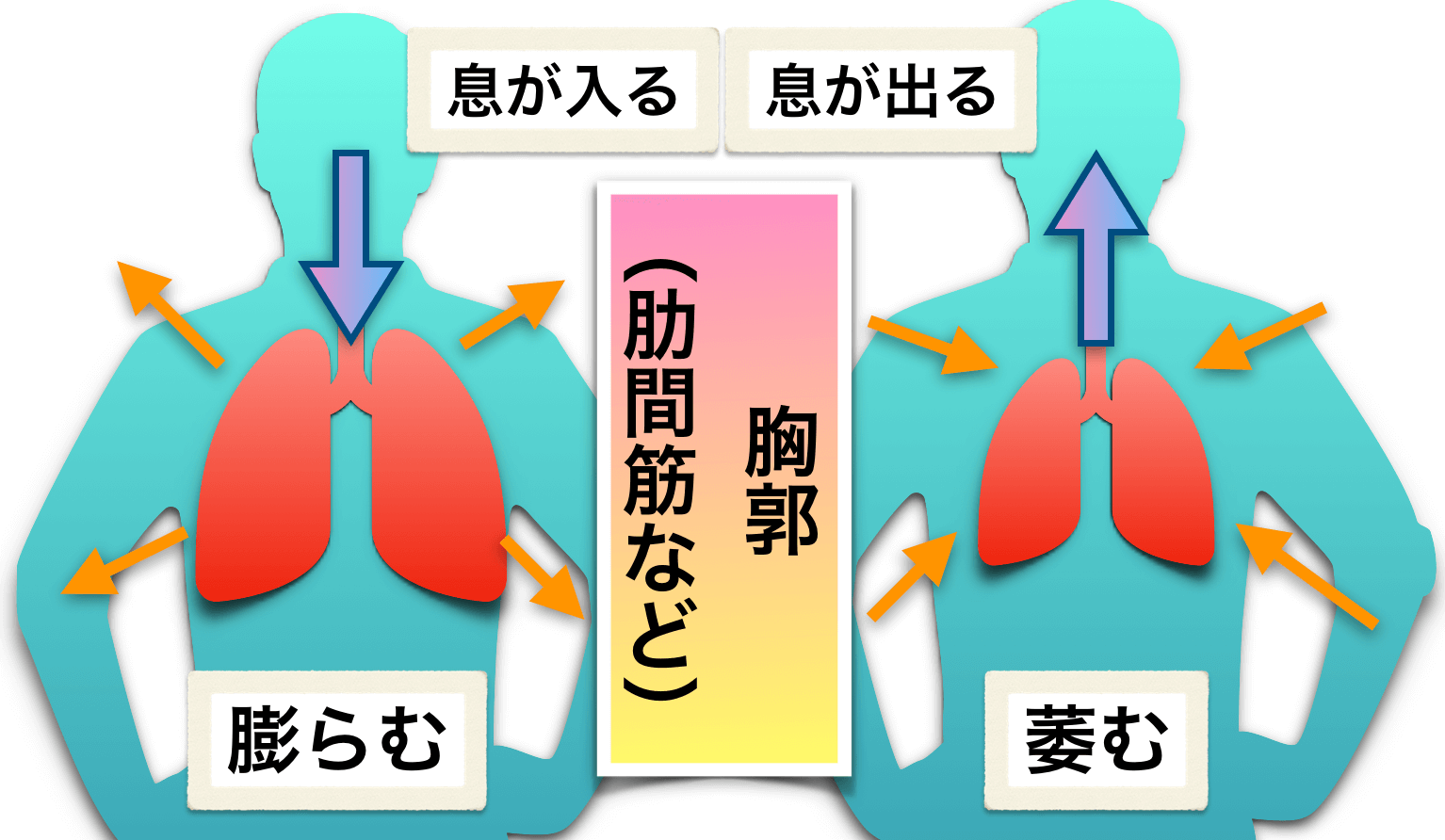

- 腹式呼吸とは、主に『腹』を動かす呼吸

- 胸式呼吸とは、主に『胸』を動かす呼吸

ということ。

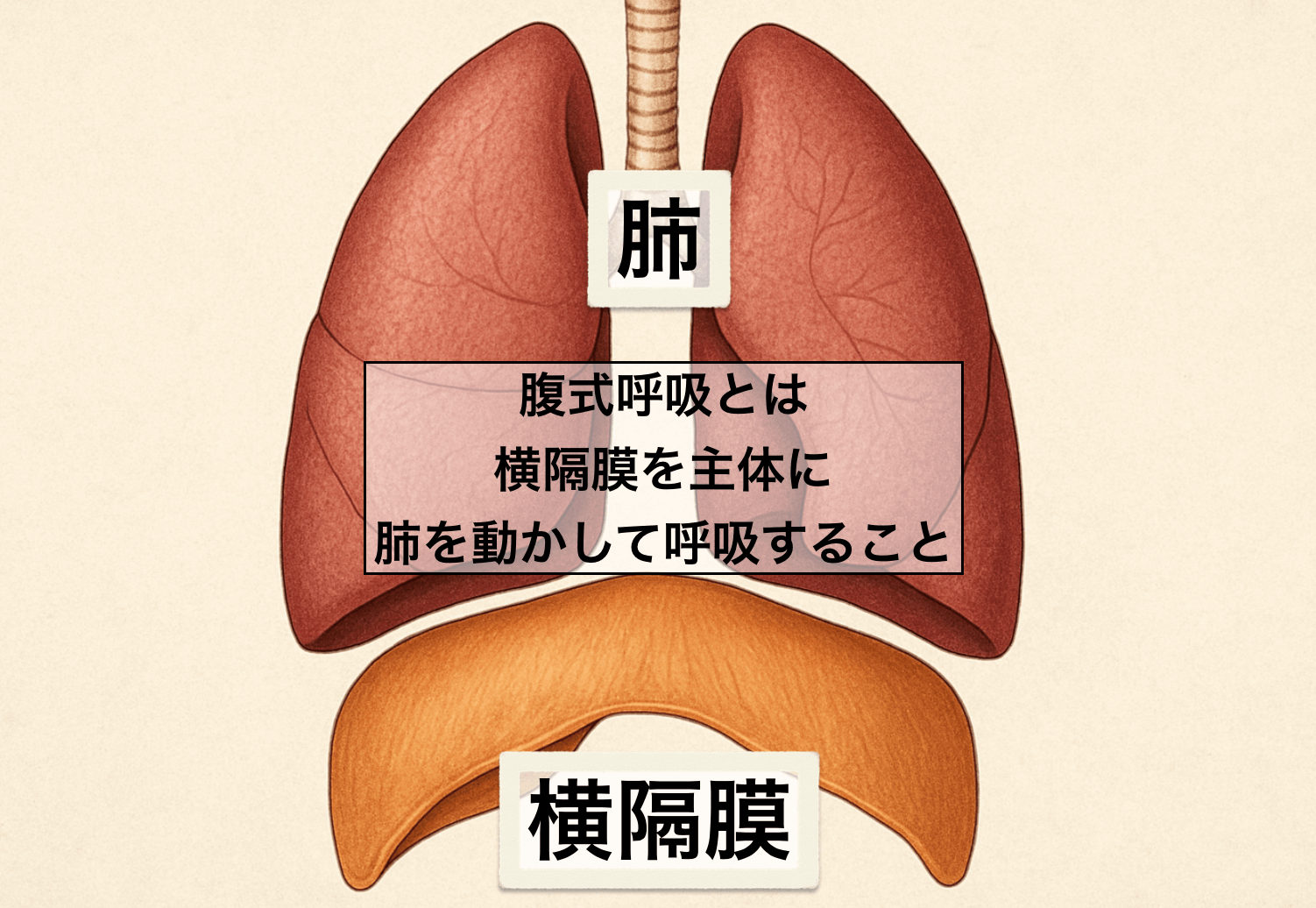

『肺』を動かす役割を担っている部分は、『横隔膜(おうかくまく)』と『胸郭(きょうかく)』という2つの部分が連動して動いています。

つまり、腹式呼吸とは『横隔膜がしっかりと動く呼吸』ということです。横隔膜がしっかりと動くことで、声を出すことにメリットがたくさんあるのですね。

そして横隔膜は、柔軟性や可動域が人によって大きな差があり、横隔膜が硬く動きが悪い人から、柔らかくスムーズに動く人までいます。

横隔膜の動きが悪いと発声においてデメリットになるので、「歌は腹式呼吸を身につけよう(=横隔膜がしっかりと動く状態を作ろう)」と語られるということです。

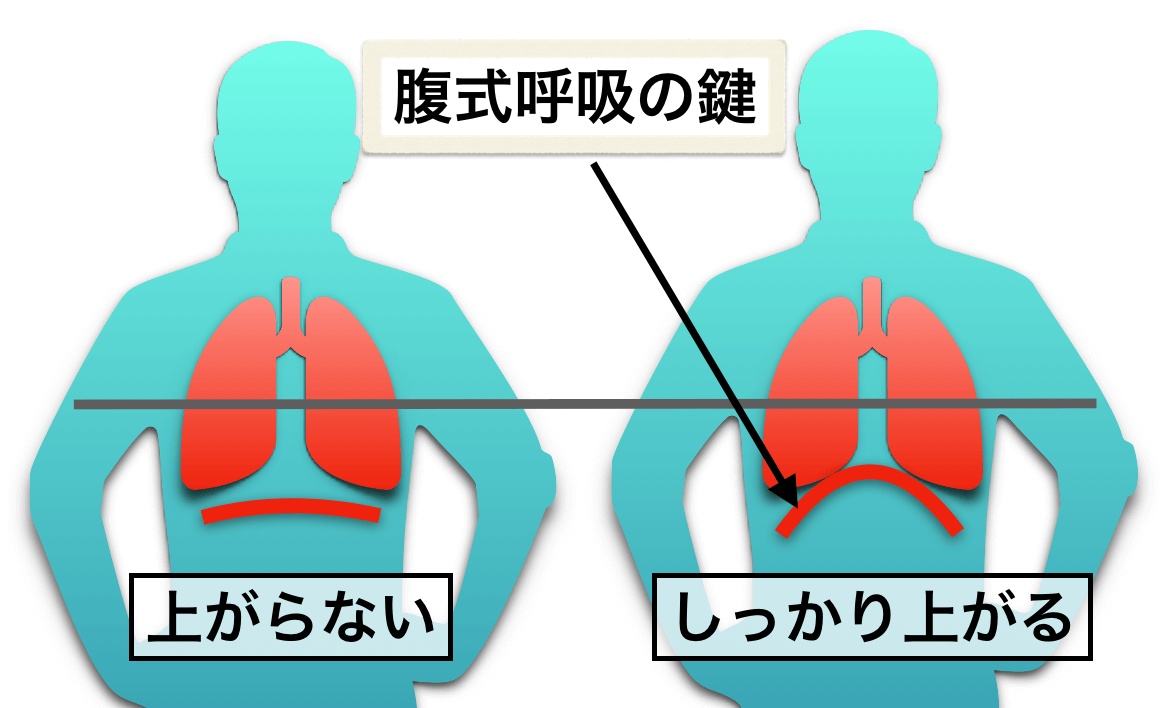

腹式呼吸は、横隔膜を上げる動きの方が鍵になる

腹式呼吸は、横隔膜をしっかり上下させることでメリットが生まれるのですが、まずは『横隔膜の動きは上げる方が大事』ということを頭に入れておきましょう。

ある意味、

- 『腹式呼吸ができていない』=『横隔膜を上げるのが苦手』

とも言えます。

普通に考えると、下げる動き(吸う動き)が大事になるように思えますが、実は横隔膜を下げることはほとんどの人ができます。つまり、横隔膜をしっかりと下げられるだけではメリットはあまりなく、しっかり上げられるからこそのメリットが多いのですね。

詳しくは次の項目で掘り下げます。

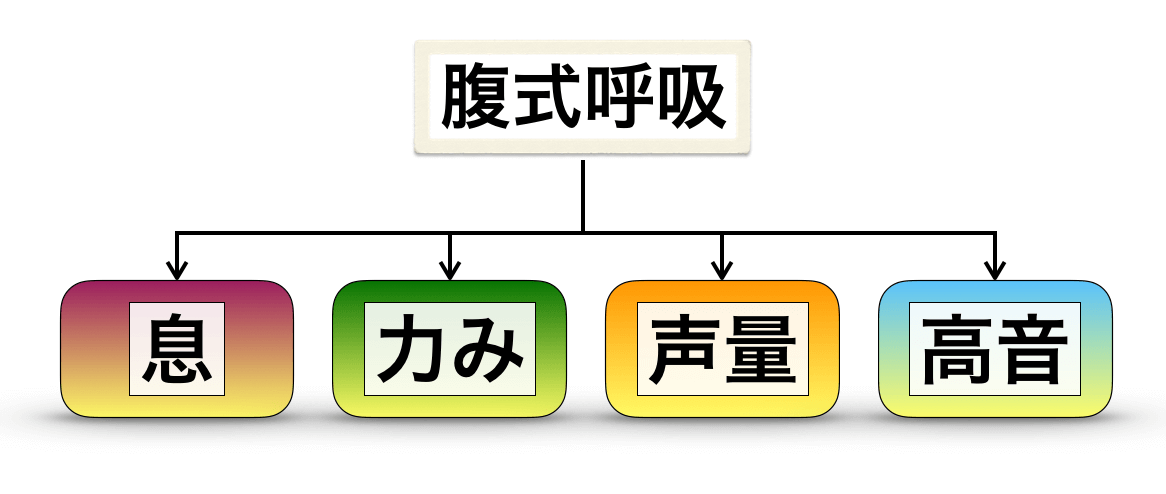

腹式呼吸のメリット

腹式呼吸を身につけるメリットは、

- 息の持続力が上がる

- 喉が力みにくくなる

- 声量の大小をコントロールしやすくなる

- 高音の安定性が増す

という4つに分けて考えることができます。シンプルに言えば「声が出しやすくなる」。

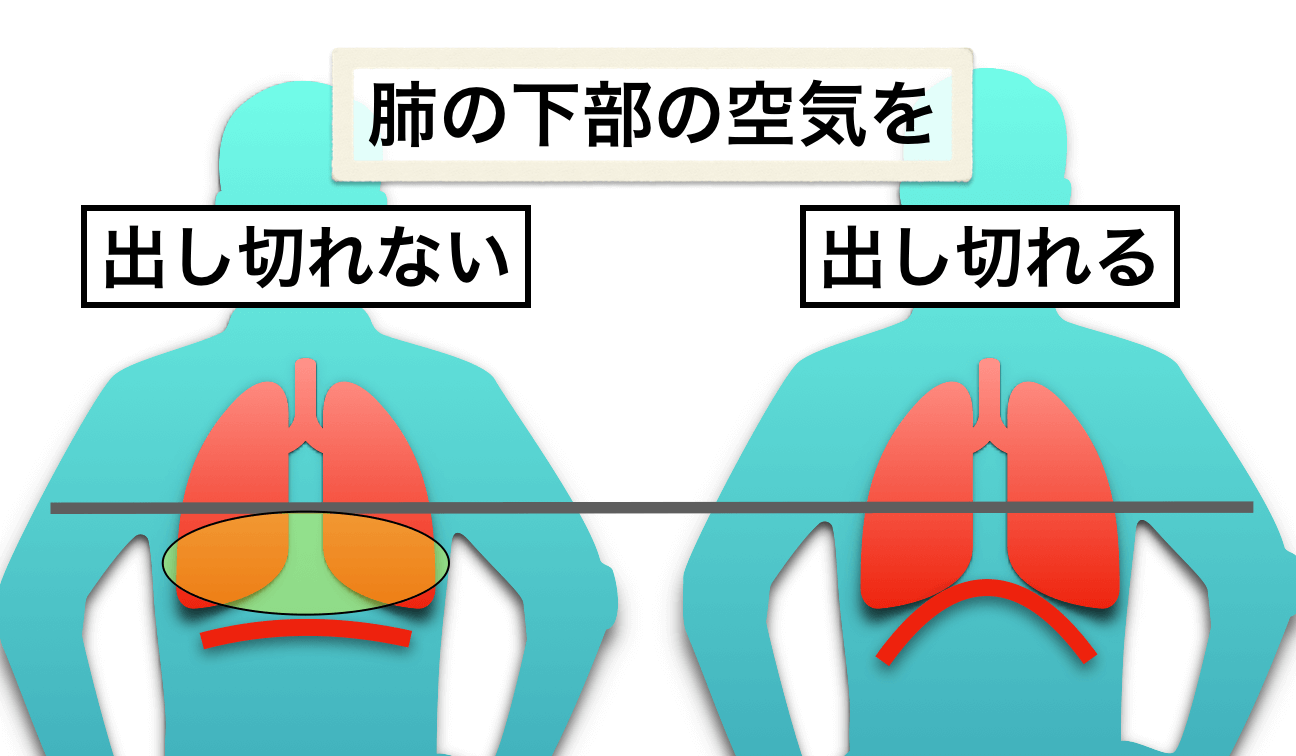

①息の持続力が上がる

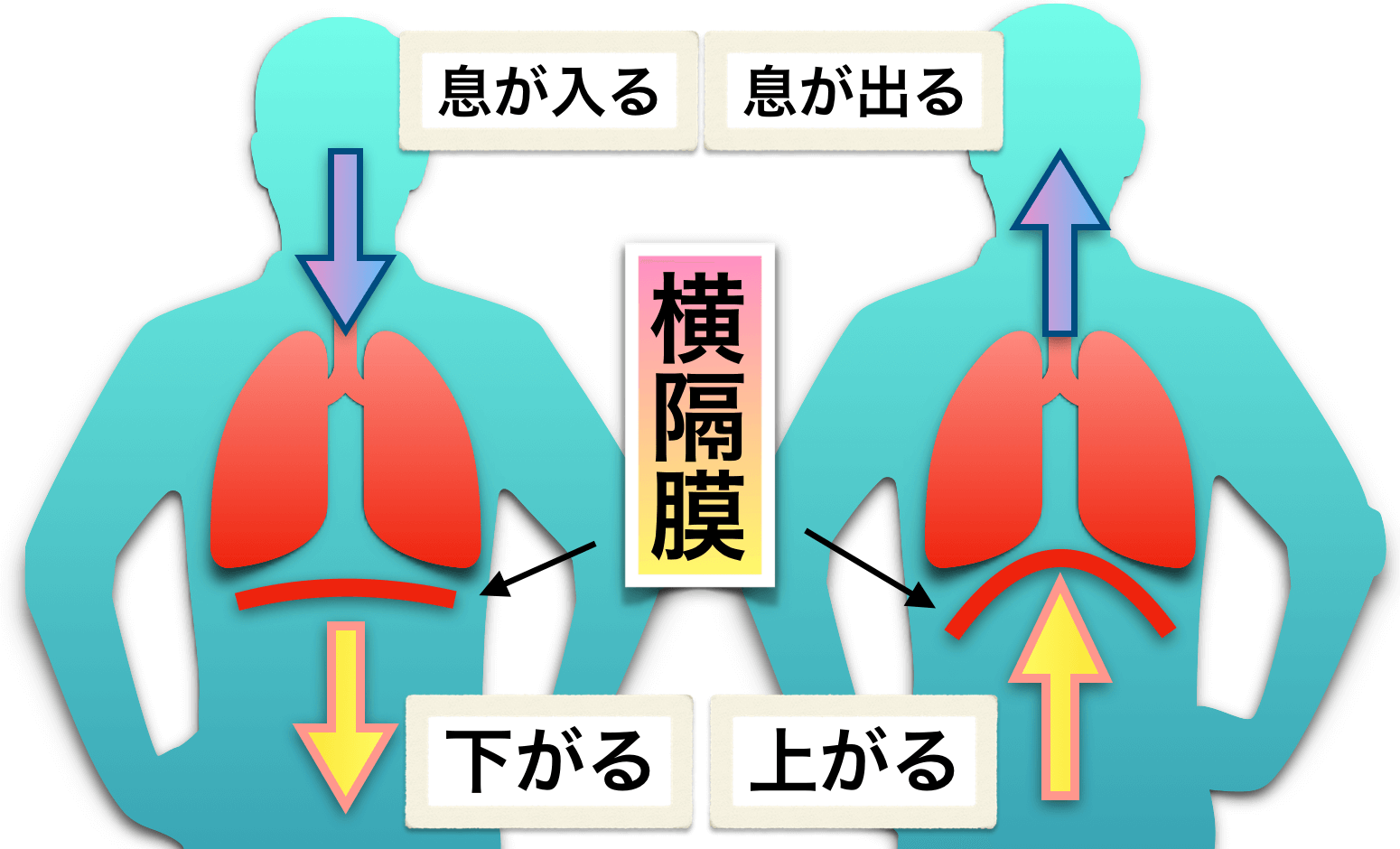

腹式呼吸と胸式呼吸では、使える息の量に差が出ます。

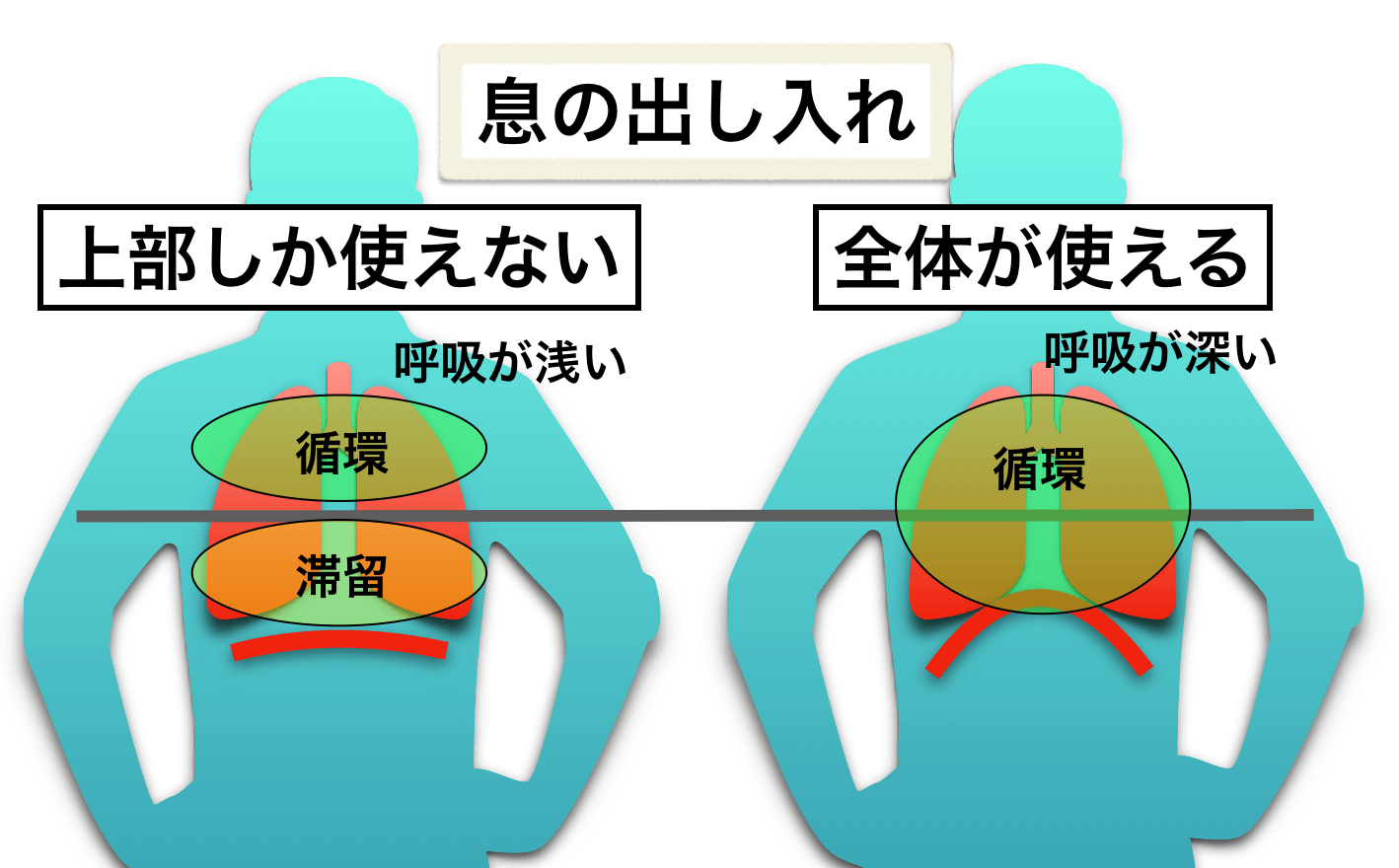

胸式呼吸は、肺の上部を中心に使うので浅い呼吸になります。腹式呼吸は、肺の下部までしっかりと使い深い呼吸になります。

肺の形を見ればわかるように、下の方が体積が広くなっていて、多くの息を出し入れすることができる形状になっています。

なので、腹式呼吸で息の持続力が上がるということです。

ここで、「横隔膜が上がらないとどうなるか?」を考えてみましょう。

横隔膜が上がらないと、胸式ばかりを使ってしまい、肺の下部にある空気を上手く使えずに滞留してしまいます。

息を吐き切れなければ、そこの息は溜まったままになり、肺上部で浅い息の出し入れ(循環)をすることになってしまいます。

よく「呼吸が浅い」と言いますが、これは「横隔膜が上がらない」ということなのですね。

そして、たくさんの息をスムーズに出し入れするためにも、横隔膜がしっかりと上がって息を吐ききれることが大事になる。

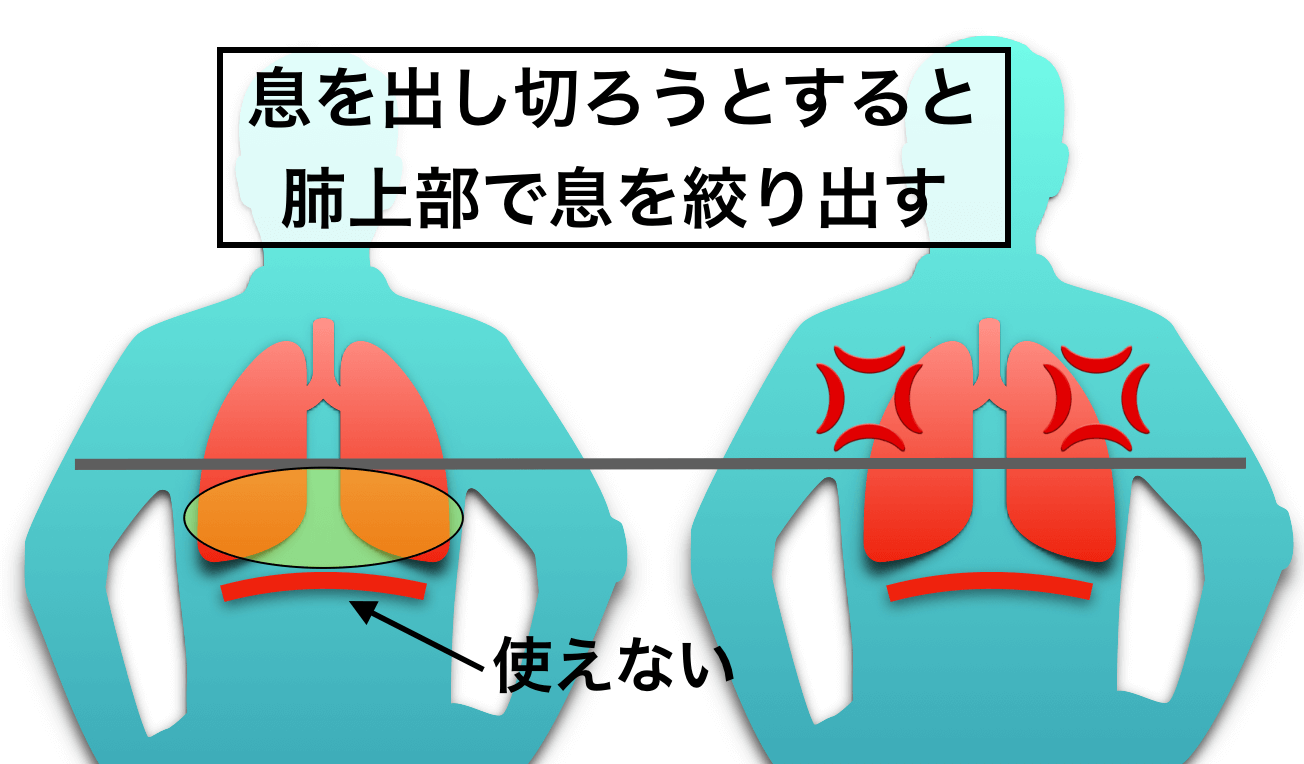

ただ実際のところ、歌においては横隔膜が上がらなくても、肺の上部(胸式呼吸)を過度に使えば息を出しきることは可能です。「息を出す」というだけの観点なら、横隔膜がスムーズに上がらなくてもなんとかなります。

ところが、「声を出す」という観点では問題が生まれます。これは次の項目にて。

②喉が力みにくくなる

腹式呼吸できるようになると、発声時に喉が力みにくくなります。

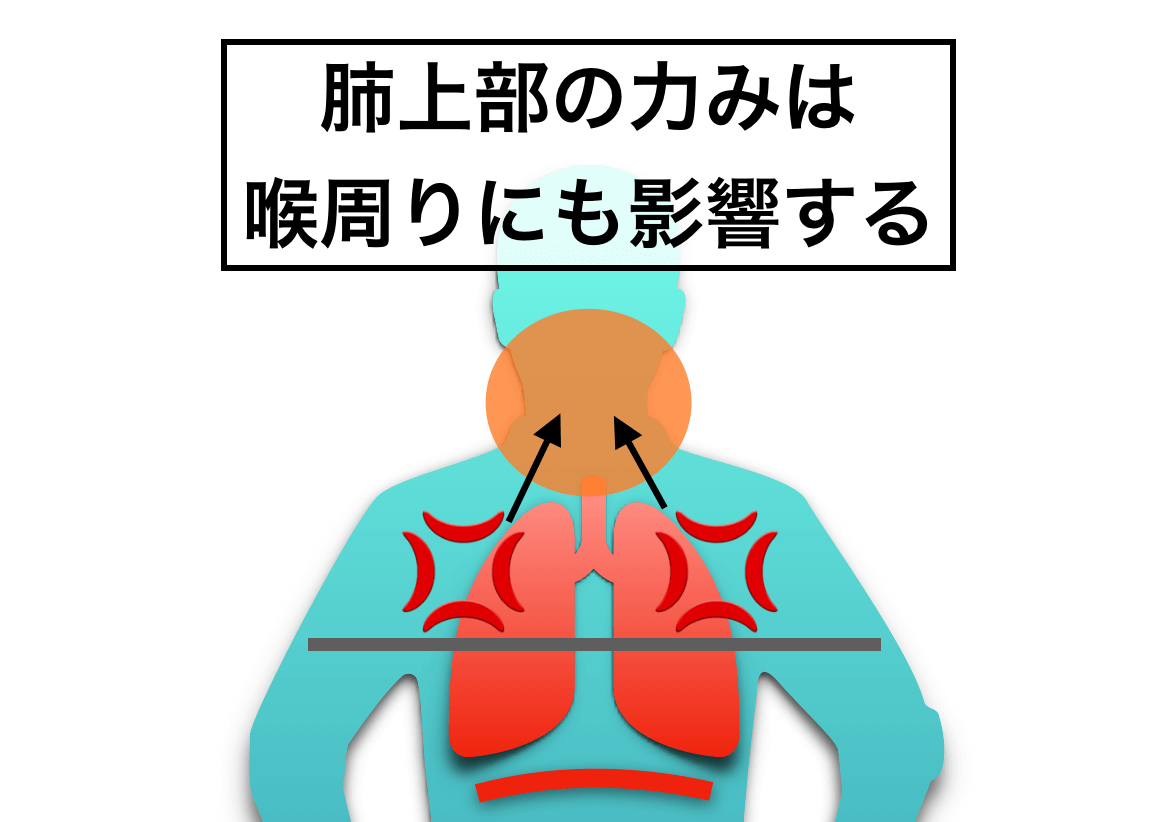

これは、横隔膜を上手く使えずに肺の上部が頑張ることで、その頑張りが喉周りにまで影響するからだと言えます。これが先ほど述べた問題点です。

例えば、限界まで息を吐ききって、そこからさらに声を出そうとすると、喉周りがすごく締まる感覚がするのがわかるはずです。

もちろん、これは極端な例ですが、肺の上部の頑張る分だけ、喉周りは締まりやすくなるということです。

先ほどの『息の持続力』という視点では、横隔膜が上がらなくても問題ないという見方ができましたが、『喉周りが力む』という視点を合わせると、横隔膜がしっかりと上がって息を吐くことが必須になってくるのですね。

③声量の大小をコントロールしやすくなる

肺にたくさん息を取り込めるのだから、その分息がたくさん使えます。なので、声を張った大きな声量の発声を出しやすくなるというのは理解できると思います。

しかし、腹式呼吸は「小さな声量」の発声の質も良くします。

これは二つの面があります。

- 小さな声量の方が、大きな声量よりも息をたくさん使うこともある

- 横隔膜の動きが柔軟になるので、支え(腹圧を保つこと)を入れるのが上手くなる

①に関しては、例えば、吐息をたくさん含んだ発声で「はぁーーー」と伸ばすのと、声帯をしっかりと鳴らして「あ”ーーー」と伸ばすのでは、後者の方が息が長持ちするはずです。

これは声帯が息の力をどれだけ受け止めているかの違いで、声帯が息の圧力を受けない方が、息を一気に使ってしまいます。つまり、囁くような小さな声量で歌う方が息の持続力を必要とする、という場面があるということです。

②に関しては、呼吸量というよりも横隔膜の動きが良くなることでのメリットです。腹式呼吸によって横隔膜を上手く動かせるようになるので、結果的に『支え』を入れるのが上手くなります。これによって声が安定し、小さな声量〜大きな声量まで発声がブレにくくなります。

-

-

声の「支え」について【”腹圧”を保つ動きが重要】

続きを見る

④高音の安定性が増す

これまでの

- 息の持続力が上がる

- 喉が力みにくくなる

- 声量の大小をコントロールしやすくなる

という3つの腹式呼吸のメリットを考慮すると、間接的に『高音発声をしやすくなる』というメリットが生まれます。

まず高音発声は、息の持続力と出力のコントロールが必要になることが多いです。

例えば、思いっきり息を吸ってその息を一気に使い切る勢いで「アーー!!」と声を出します。おそらく、かなり高めの声になるでしょう。

次に、同じように息を吸って「ウーー」と軽く発声しながら6〜8秒間くらい伸ばします。そして、そのまま繋げて先ほどの「アーー!!」と同じ発声をしてみましょう。おそらく、かなりきつく出しにくかったはずです。

これは何が言いたかったかというと、

- 瞬間的に高音を出すことは息の出力をかければやりやすいが、歌の中では必ずしも最初の音が高音とは限らないので、高音発声には『息の持続力・制御』が必要になる

ということです。

また、高音発声は喉が力みやすい発声でもあるので、喉が力みにくくなると高音が出しやすくなります。

もっと厳密言えば、『高音発声に限らず発声全体が楽になり、質や精度が上がる』と言えるのですが、例えば、楽な低音域などは腹式呼吸ができていてもいなくても、体感的に大きな差を感じにくいことがあります。

実際には差があるのですが、体感的に一番実感しやすいのが高音発声になるだろうということです。

腹式呼吸の簡単なやり方

やり方

- 仰向けに寝る

- 両膝を立てる(*伸ばしても問題ないが、立てるとよりやりやすい)

- 両手をお腹に軽く添える(*お腹の動きを感じるため)

- 鼻から息を吸って、お腹が膨らむのを感じる

- 口から息を吐きながら「アー」と声を出す

- この状態で歌うと、腹式呼吸ができた状態で歌えます

絶対とは言えませんが、基本的には、仰向けになるだけで腹式呼吸ができている状態になることが多いです。

これは、背中や肩が地べたで固定されているので、胸を動かしにくくなるという点や、姿勢が綺麗に安定すること、重力の向きが変わることで横隔膜が動かしやすくなることが理由です。

おそらく、この姿勢で歌うと声が出しやすいはずです。

ここで、

- 仰向けの状態で歌う

- 立った状態で歌う

という2つのパターンで、仰向けの方が声が出しやすく、立つと仰向けよりも声が出しにくくなった場合は、腹式呼吸が上手くできていない可能性が高いということになります。

もちろん微妙な違いはあるので、完全に同じ感覚にはなりません。どんな人でも若干は仰向けの方が出しやすいでしょうが、両方ともそう変わらない感覚で声を出せていれば、ある程度腹式呼吸ができていると言えるでしょう(*ただし、仰向け時に腹式呼吸ができていることが前提)。

立った状態では横隔膜の動きが悪く、声が出しにくいという場合には、腹式呼吸を身につける必要があります。

腹式呼吸を身につける

腹式呼吸は大きく分けると二つのトレーニング方法があります。

- 腹式呼吸しやすい姿勢での感覚を染み込ませる

- 横隔膜を柔軟にするストレッチ

①感覚を染み込ませる

最もシンプルなやり方は、『仰向けで歌う→立って歌う→仰向けで歌う→立って歌う』と交互に繰り返すことで、感覚をつかんでいくという方法です。

もしくは、やや高めの椅子やベッドなどに片足を置いて「ト」の字のような姿勢をとります。足を乗せる方向は、横でも前でもやりやすい方で。上げた足は、かかとを付けてつま先を上げたような状態をとります。

この姿勢だと骨盤の向きが安定し、下腹部(丹田)に力が入りやすいので、横隔膜が動かしやすくなり、腹式呼吸しやすくなります。仰向けには少し劣るかもしれませんが、立った姿勢に近い状態で腹式呼吸の感覚を身につけやすいというメリットがあります。

②横隔膜を柔軟にするストレッチ

横隔膜を柔軟にする基本的なストレッチとしては、横隔膜をしっかりと上下させるだけになります。

やり方はシンプル。

- 息を「スー」っとゆっくり吐き続け、限界まで吐き切ります。この時、お腹をしっかりとへこませます。

- しっかりと吐ききれば、吸うときには自然とお腹が膨らむはずです。

これで横隔膜をしっかりとストレッチできます。

これの重要なところは、横隔膜をしっかりと上げる(=息を吐き切ること)です。上げる動きの柔軟性が大事になるので、無理のない範囲で少し苦しいくらいに息を吐き切りましょう。

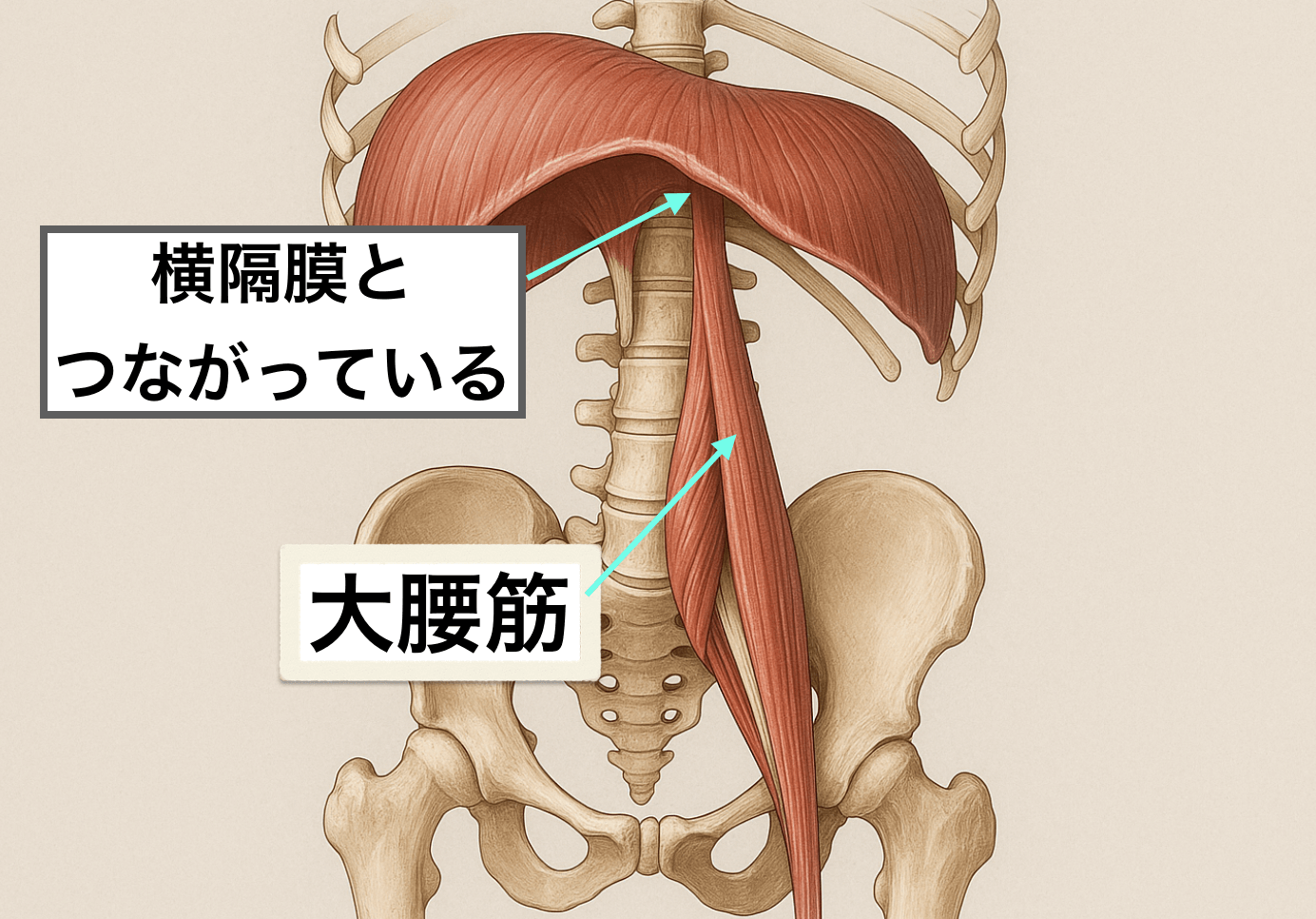

ここで、一つ問題になるのが『大腰筋』という筋肉です。この筋肉は横隔膜とくっついていて、これが硬いと横隔膜が上がりにくくなってしまいます。

つまり、横隔膜の柔軟性を高めるために、大腰筋も柔らかくする必要があるかもしれないということ。

大腰筋をストレッチさせるには、

- 仰向けに寝る

- 片膝を曲げて、胸の前で抱える

という姿勢をとります↓

この状態で息をしっかりと吐き切ると、伸ばしている側の大腰筋がしっかりと伸びます。

つまり、大腰筋が硬い場合は、この姿勢で息をしっかりと吸って吐き切るトレーニングをすると一石二鳥というわけです。

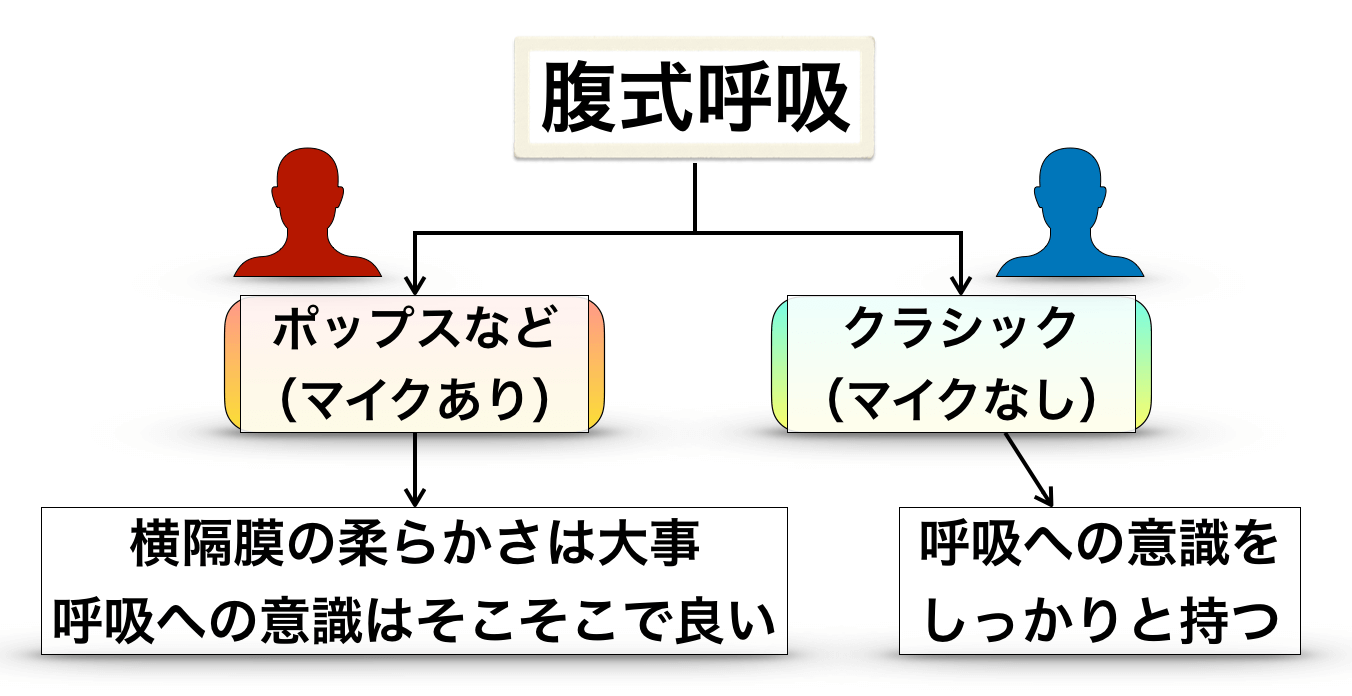

歌唱方法によって腹式呼吸に対する考え方は変わる

歌唱方法というものは大きく二つの区分ができます。

- マイクを使わない前提の歌唱方法

- マイクを使う前提の歌唱方法

です。

前者は『クラシック』『声楽』などと言われるようなジャンル、後者は現代のほとんどのジャンルが当てはまるでしょう。

大きくはこの二つの区分で、腹式呼吸に対する考え方を変えます。

- クラシックは、常に最善の腹式呼吸になるように呼吸方法自体を意識する。

- マイクを使う歌唱方法の場合、横隔膜の柔軟性自体が大事で、呼吸方法自体をそこまで意識する必要はない。

という風に考えるといいでしょう。

つまり、ジャンルによって「腹式呼吸ができる」という言葉の定義が変わるということです。

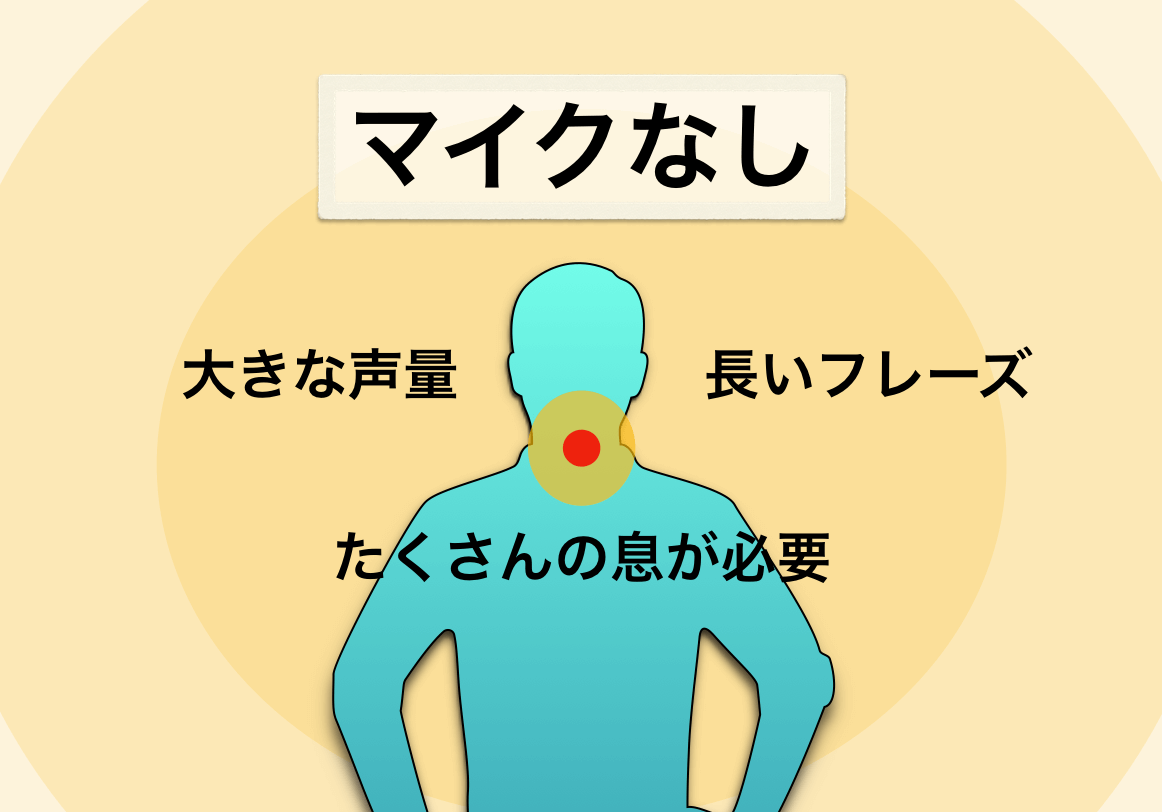

①クラシックは、腹式呼吸を最大限に活かす必要がある

オペラなどのクラシックの歌唱方法は、基本的にマイクを使わずに生身で大きな会場の声を響かせることを前提とした歌唱方法です(*マイクを使うこともありますが、あくまでも前提はマイクなし)。そして、歌は長くゆったりとした壮大なフレーズが多いです。

つまり、

- クラシックは大きな声量を生み出したり、長いフレーズを歌うために、とにかく『たくさんの息の量』が必要になる

のですね。

ということは、腹式呼吸を最大限に利用する必要性があります。

実際に歌ってる姿勢や状態を見ても、呼吸を最大限に活かしていることがわかりますね↓

横隔膜が柔軟に動くのはもちろんのこと、その呼吸方法自体を常に最大限活かすような意識が必要だということですね。

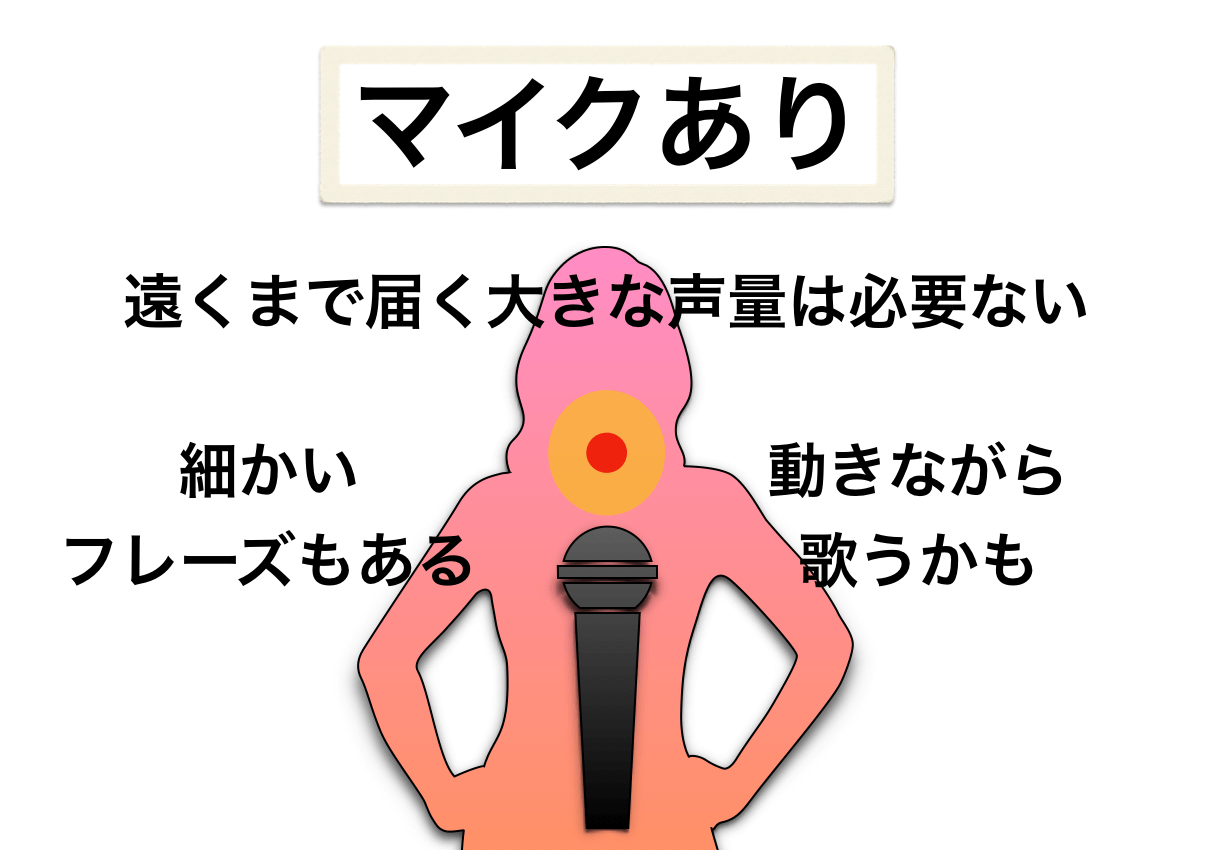

②マイクを使う歌唱方法は、横隔膜が柔軟に動けばいい

現代では多くのジャンルでこちら側になると思いますが、マイクを使う前提の歌唱方法では、必ずしも腹式呼吸を強く意識する必要はないかもしれません。

クラシックと比較すると、マイクが口元にあるので、声を遠くまで届けるための声量は必要ではありません。どちらかと言えば、必要なのは『マイクによく通る声』です(*遠くまで通る声とマイクに通る声は別物)。

また、フレーズの面でも、クラシックのように長くゆったりと音を繋げる必要もそう多くはありません。むしろ、楽曲によっては早く細かいフレーズが連発するようなこともあるので、クラシックのようにしっかりとした腹式呼吸が邪魔になってしまう場面もあるでしょう。

つまり、

- そんなにガチガチに腹式呼吸を考える必要はない

- 歌の中で呼吸方法自体を重要視しなくてもよい

と言えます。

実際、マイクを使うシンガー達はクラシックと違い動き回っていますし、呼吸を最大限に活かすような姿勢をとっているようには見えないことも多い↓

呼吸のために、お腹が大きく動いたりもしません↓

しかし、腹式呼吸を全くしていないというわけではありません。

そもそも、横隔膜が柔軟に動かないと、

- 息切れしやすい

- 喉に力が入りやすい

状態となり、結果的に『声が出しにくく』なります。

つまり、腹式呼吸ができている(横隔膜が柔軟に動いている)からこそ、上手く歌うことができているのですね。

なので、歌の中で腹式呼吸を強く意識する必要性はないが、横隔膜が柔軟に動く状態になること自体は大事ということです。

-

-

横隔膜と発声の関係性について【歌における横隔膜を鍛えるメリット】

続きを見る