今回は歌のテクニック「こぶし」についての内容です。

こぶしとは、簡単に言えば「フレーズの一部で、素早く音程を動かすこと」です。

世界中の様々な民謡の中には、このテクニックが含まれていることが多く、そういった点では人間が共通して『良い』と感じるテクニックの一つと言えるのかもしれません。

そんな「こぶし」について掘り下げます。

目次

「こぶし」とは

冒頭でも述べましたが、歌における「こぶし」とは

フレーズの一部で、素早く音程を動かすテクニックのこと

です。

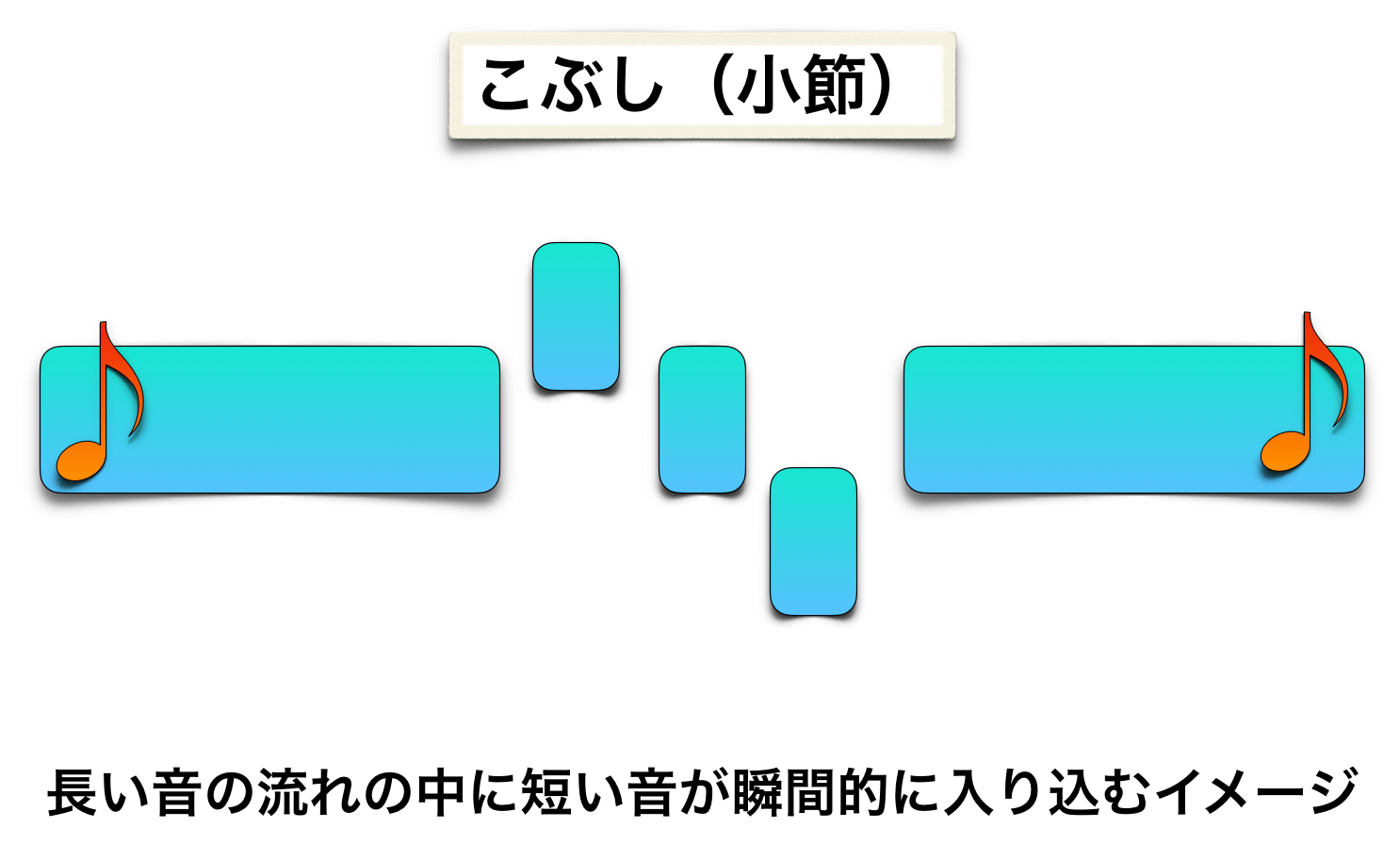

歌のフレーズの中に小さな節(ふし)を作るので、小節(こぶし)という名称になっています。

この間に入る音の数は決まりはなく、一音以上であれば成立します。

具体的にはこんなイメージです(*再生位置あたり、音を瞬間的に動かして「うーーぅ〜ーーぅ〜ーー」のようになっているのわかると思います。)↓

このようなフレーズの中に、小さな「節」を作っているのが「こぶし」です。

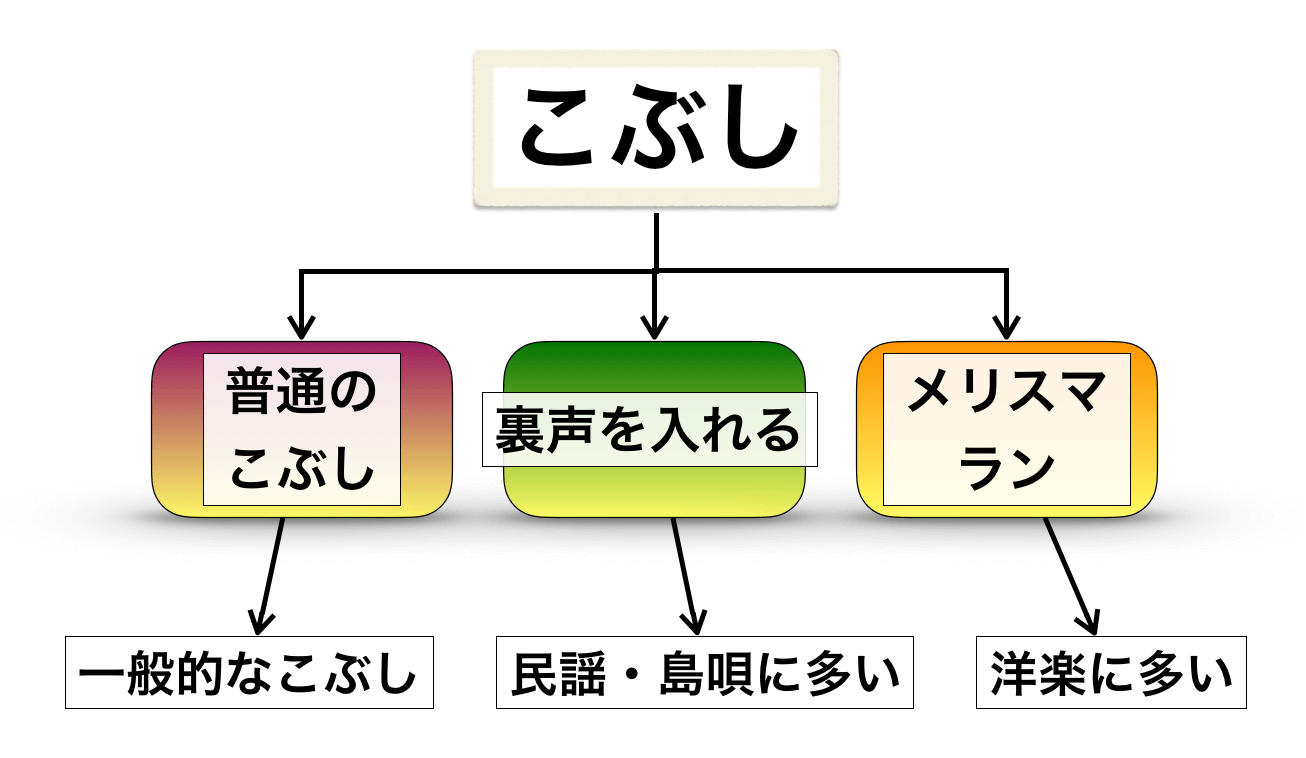

音を素早く変化させれば、意味上は「こぶし」と言えるのですが、細かく分類すれば3種類に分類できると考えられます。

こぶしの種類

- 一般的なこぶし(一つの声区を使うこぶし)

- 一瞬裏声を入れるこぶし(二つの声区を使うこぶし)

- 「メリスマ」「ラン」と呼ばれる連続的なこぶし

という3つに分けて考えることができるでしょう(*「声区」とは、地声や裏声のような声のモードの切り替えのことです)。

それぞれ掘り下げます。

⑴一般的なこぶし(一つの声区を使うこぶし)

一つの声区を使うこぶしというのは、「地声のみ」「裏声のみ」で音階だけを動かし、節をつけるものです。

単に、音程を素早く動かす『普通のこぶし』という感じです。

先ほどの動画もこれに当たります。「何が普通じゃないのか?」というのは、次の項目との違いで考えた方がいいので、次に行きましょう。

⑵一瞬裏声を入れるこぶし(二つの声区を使うこぶし)

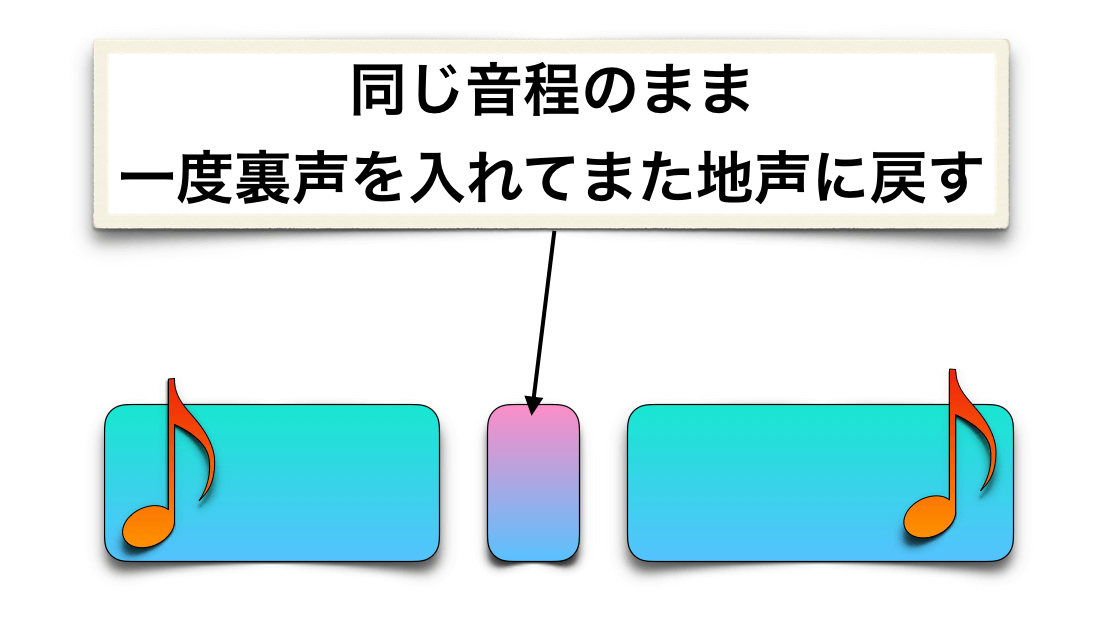

音程を素早く動かした、先の声区を『裏声(ファルセット)』にするというこぶしです。

『地声→裏声→地声』というように、声区の切り替えポイントが二つできるので、音がコロコロと切り替わるような不思議な印象を持つこぶしです。

主に、島唄や民謡で使われます↓

こぶしの音の変化の中に、声区の変化も混ぜることでより音色のコントラストが付きますね。

このタイプのこぶしは、こぶし内の音は一音のみになることが多いでしょう。声区自体も素早く切り替えるため、間に入る音は多くない方がいいと考えられます。

もっと言うと、このこぶしは音程を変化させない場合もあります。

こうなると、もはや「こぶし」と言えるのかどうかが微妙になってくるのですが、聴感上はこぶしのように感じるでしょう。

なんにせよ、地声と裏声の切り替えが、かなり上手くないとできない技です。

⑶「メリスマ」「ラン」と呼ばれる連続的なこぶし

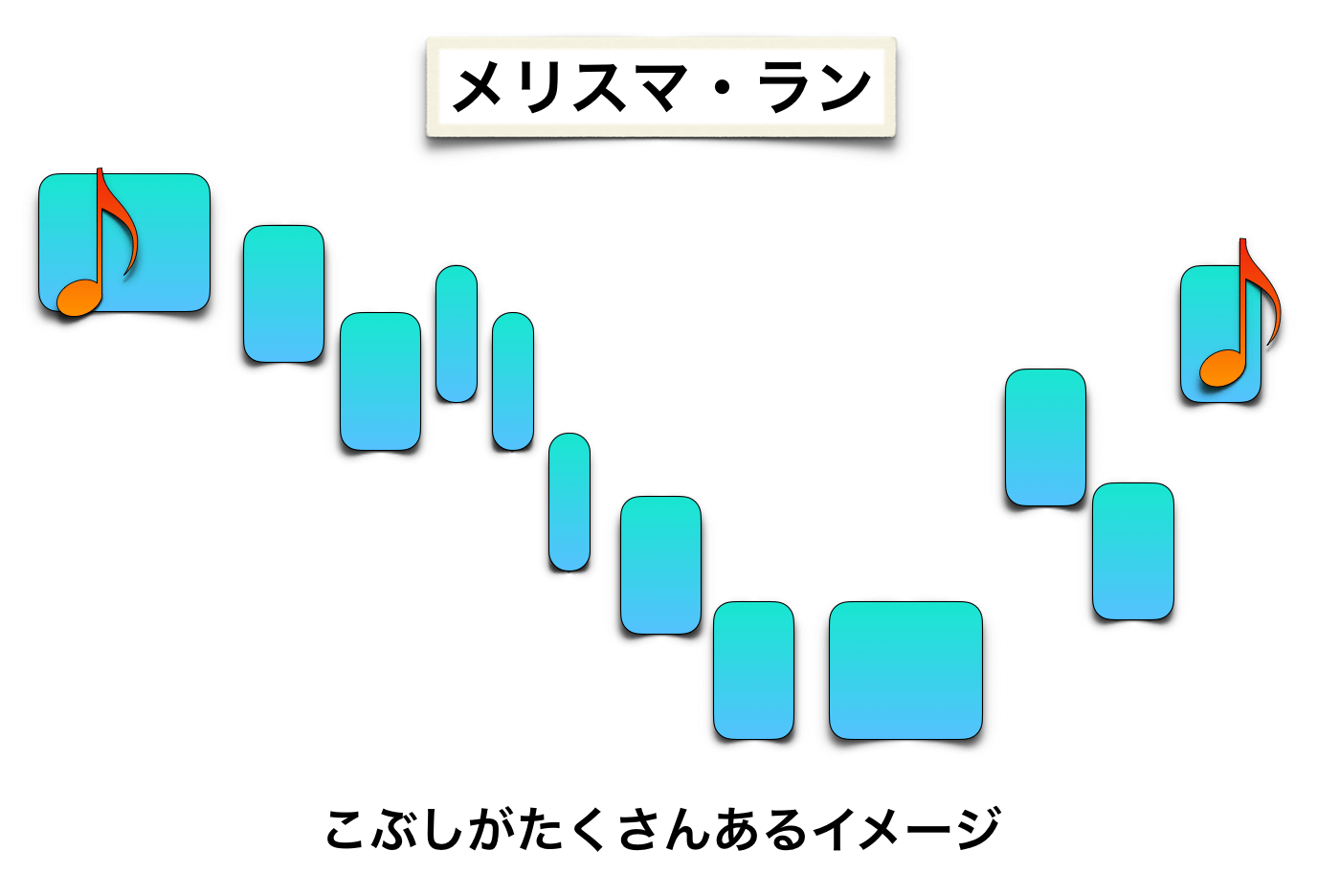

3つ目が、メリスマ、ランなどと呼ばれるもので、『連続的なこぶし』という感じです。

これも、こぶしの仲間と言えるでしょう↓

洋楽シンガーがよく使うテクニックです。日本だと「フェイク」と呼ばれたりもしますが、これも音の構造はこぶしの仲間です。

こぶしは、長い音の中に節を作るように音を変化させますが、この「メリスマ」「ラン」は、こぶしを連続的に行うようなイメージです。

「小節」というよりも「節だらけ」という感じです。

最近は「ラン」と呼ばれることが多いですが、文字通り音を走らせるのですね。

この「メリスマ」「ラン」についての詳細は、別記事にまとめているので以降はこの記事では省略しますが、これも「こぶし」の一種であるということだけ頭に入れておきましょう。

-

-

歌の超高等テクニック『メリスマ』【連続的な高速の音階変化】

続きを見る

「良いこぶし」を作る条件

良いこぶしにするには、

- ピッチ

- 音の幅

に気をつけましょう。

①ピッチ

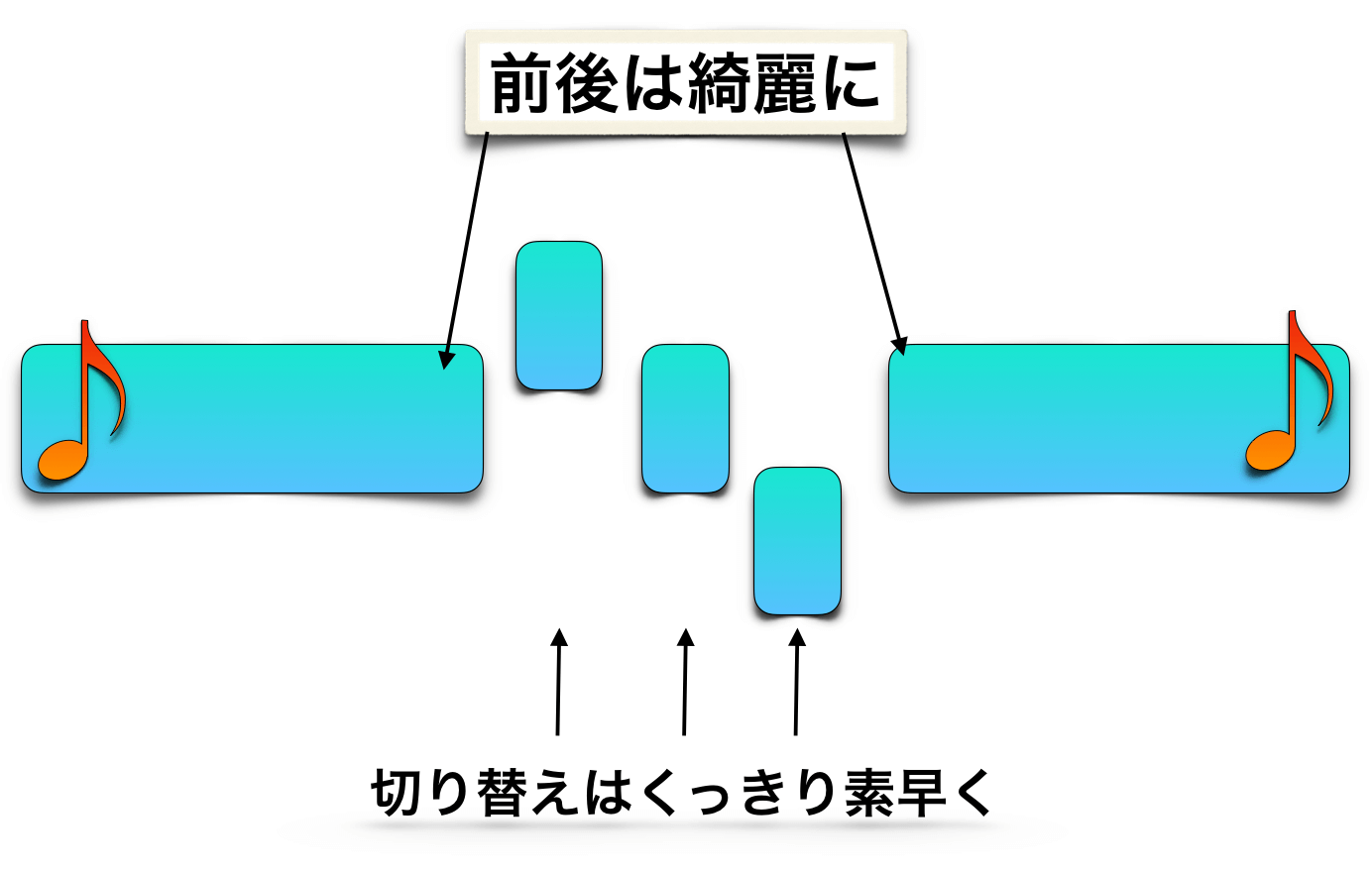

まず、「こぶし」を綺麗に決めるためには、その「前後」と「こぶし本体」は綺麗なピッチを作ることが重要になります。

ピッチが正確であればあるほど、”小さな節が美しく映える”のですね。

さらに、そのこぶしを入れる時間が短い(音程を切り替えるスピードが速い)ほどに、音楽的にかっこいいこぶしになります。

これは「こぶし」というよりも「メリスマ」や「ラン」と呼べるかもしれませんが、音程を切り替える速度がすごく速いですね。

②音の幅

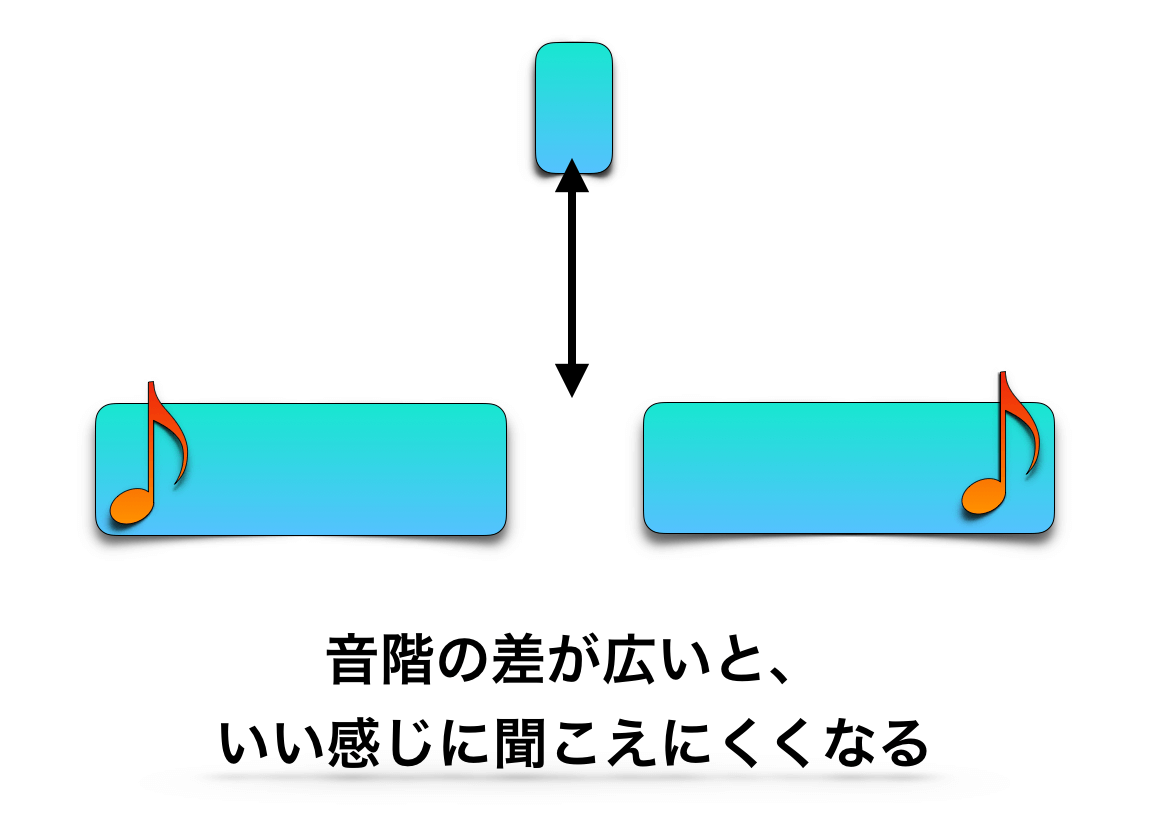

もう一つ、重要なポイントとして、「こぶし」は音程の差を広げすぎないことが大事です。

例えば、「ドレド」というこぶしと、「ドソド」というこぶしは、音程を動かす速さは同じあっても「ドレド」の方がこぶしらしく聞こえます(*黒字がこぶし)。

理論上はどちらもこぶしなのですが、不思議なことに音程の差が狭い方がいいこぶしのように感じるのですね。

一応音程の差に厳密な決まりはないので、どんなこぶしもありなのですが、狭い方が良く聞こえるということだけ頭に入れておきましょう。

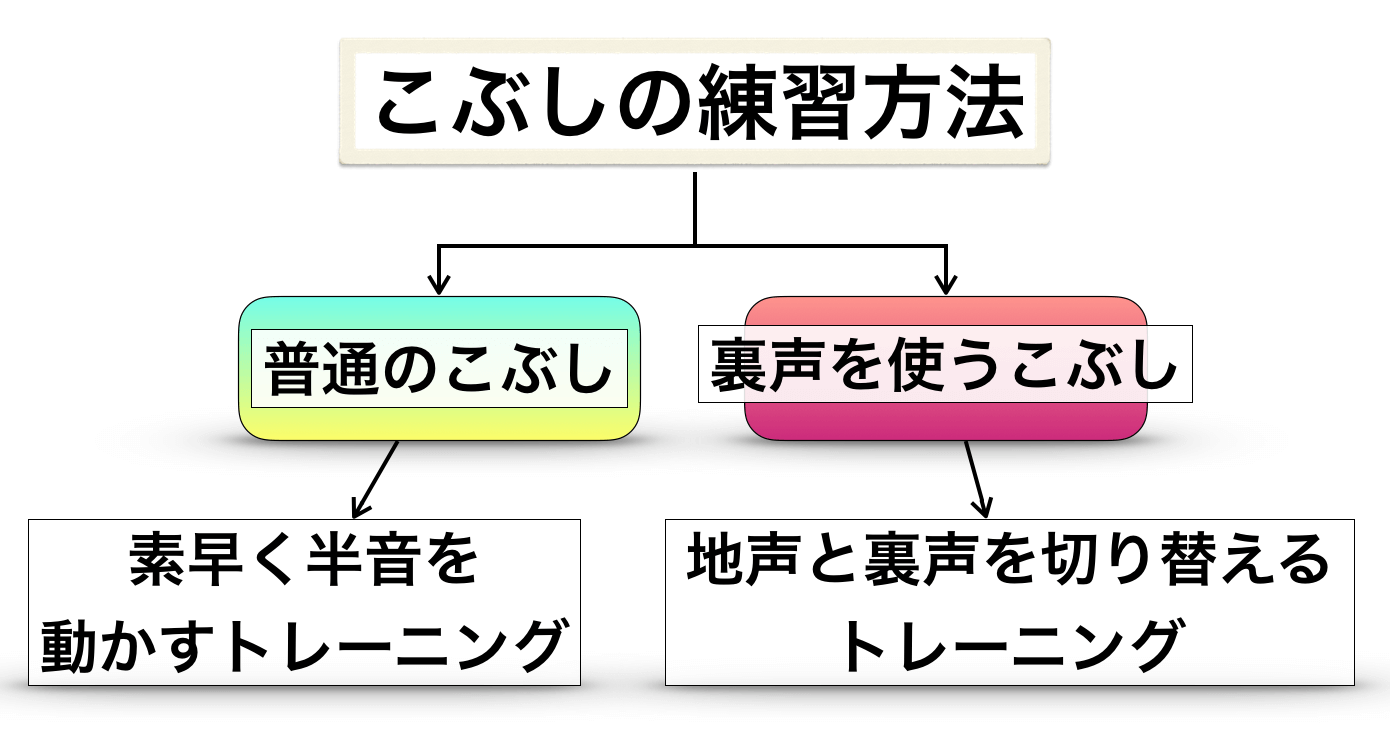

こぶしの出し方・練習方法

ここでは、

- 一つの声区を使うこぶし「普通のこぶし」

- 二つの声区を使うこぶし「裏返すこぶし」

この2つの練習方法について掘り下げます。

①普通のこぶしの練習方法

こぶしの練習は、最初は半音差でトレーニングするといいでしょう。

練習方法

- ピアノを用意します

- どんな音でも良いので、出しやすい音をピアノと一緒に出します(*ここでは ド とします。)

- 「ドーー」に合わせて「あーー」と発声します。

- 次にピアノで「ドーード#ドーー」と一瞬だけ半音上げてすぐに戻します(*半音下げてもいい)。

- これに合わせて声を出します。「あーーああーー」。

- この時、なるべく音程の切り替えを素早く(瞬間的に)するようにひたすら練習します。

- できるようになってきたら、「ドーード#シドーー」と半音下の階段も追加してレベルをあげます。

このような半音差であれば、練習を何度も繰り返すことでできるようになってくるでしょう。

慣れてきたら、こぶしの中に入る音程を3つ、4つと増やしていくといいと思います。一般的には、多くても3つ、4つくらいになるので、それ以上増やして練習してもそこまで実用性はないかもしれません。

半音差に慣れてきたら

1音差(ド・レ)や、それ以上の差(ド・ミ)などの練習もしましょう。

ただし、先ほども述べましたが「ド・ソ」くらいの差になると、不思議なことにどこか『こぶしらしさ』がなくなってきます。

これは個人の感じ方の違いにもよると思うので、一概には言えませんが「ド・ファ」くらいまでは大丈夫と言えるのかもしれません。

練習段階では、「ド・ミ」(三度差)くらいに留めておいても問題ないと思います。

どうやって「こぶし」を作るのか

半音差や一音差などの音程をどうやって決めているのか?というところが、疑問に思っている人もいるでしょう。

これは、先に極論を言っておくと『感覚でやったほうがいい』と言えます。

まず、こぶしの中の音の変化というのは、基本的に楽曲のキーやコードに合わせています。簡単に言えば、「歌っていい音を歌っている」ということになります。

つまり、

- 歌っていい音を歌う能力、楽曲に乗る力=『コード感』

が必要になってきます。

これは例えば、「C〜G〜C」というコードをピアノで弾いた時、にそれに合わせて適当に歌うことができるか、みたいな能力です。

理論的には、この能力を使ってこぶしの中の音程を決めていることになります。

しかし、この『コード感』というものは感覚的なものでありますし、こぶし自体もほとんど感覚的なものだと言えるでしょう。

なので、あまり「ここが半音差」「ここが一音差」というような思考ではなく、「こう動かしたら曲に合わない」「こう動かしたらいい感じだ」などの感覚でこぶしを作るのが、ある意味正解だと考えられます。

理論的に考えると難しくなってしまうので、こぶしの構造は感覚に従っていきましょう。最初は上手く出来なかったとしても、練習しているうちに自然と身についてくると思います。

コード感に関しては、こちらにもまとめています。

-

-

歌に必要な「相対音感」の鍛え方【『コード感』の重要性について】

続きを見る

②裏返すこぶしの練習方法

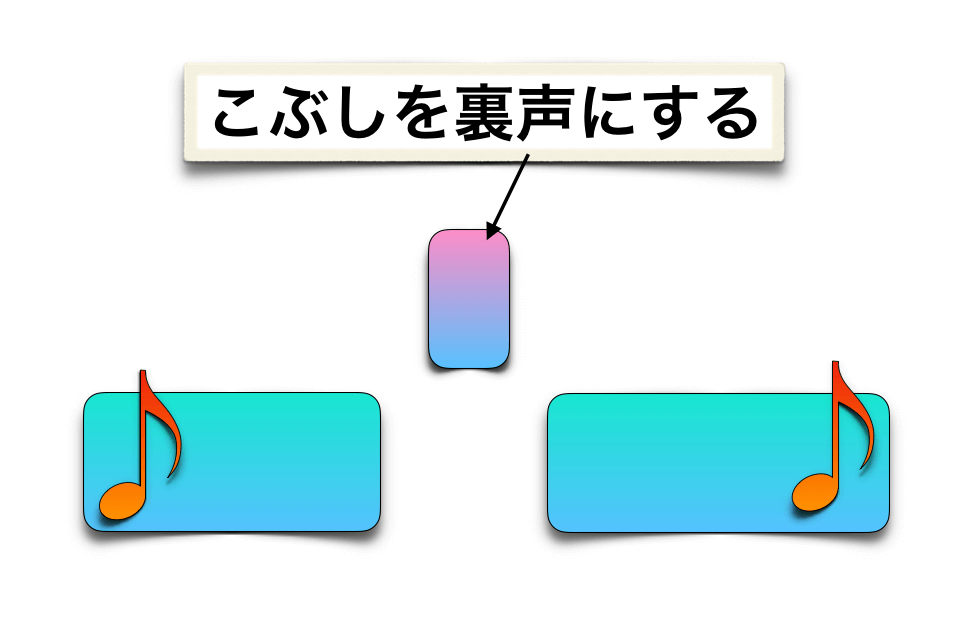

地声から一瞬だけ裏声に入れて、また地声に戻すこぶしです。

基本的なやり方は上記までと同じで、こぶしを入れるところで瞬時に裏声に切り替えるだけです。

これができる条件は二つ

- 正しい裏声が出せること(ヨーデルのようにすっぽ抜けること)

- 地声と裏声の切り替えが超スムーズにできること

になります。

一番のポイントは「地声と裏声の切り替え」で、この切り替えを素早く行う必要があります。素早く行うには、地声と裏声の切り替えがすごくスムーズにできる状態でなければいけません。

なので、地声と裏声の交互発声をひたすらに繰り返し、地声と裏声の切り替えを極める必要があります。この切り替え部分を極めると、あとはそれに合わせてこぶしを入れればいいので、そこまで難しいことではないでしょう。

-

-

地声と裏声の切り替えトレーニングで声区をつなげる

続きを見る