今回は、「アカペラ」についての内容です。

「アカペラ」は主な使われ方として、

- 一人で歌うアカペラ

- グループで歌うアカペラ

などがあるでしょうが、特に①の『一人で歌うアカペラ』の方に焦点を当てた研究です。

アカペラとは

ア・カペラ(イタリア語: a cappella)は、簡素化された教会音楽の様式のこと。また、そこから転じて、教会音楽に限らず声楽だけで合唱・重唱を行うこと、またはそのための楽曲全般を指す。

ポピュラー音楽におけるア・カペラは、リズムやメロディーが一時的に停止したブレイク(空白部分)に歌唱部分を挿入したりすることや、無伴奏での歌唱のことを指す。

引用元:Wikipedia『ア・カペラ』

今回はグループ合唱ではなく、『一人の声だけで歌うアカペラ』というものに焦点を当てます。

こんな感じ↓

こんな感じ↓

このように周りの楽器など何もない状態から、パッと歌い出して美しく歌うアカペラ。

”どうすればこれができるのか・このように上手くアカペラができるのか”というところを掘り下げます。

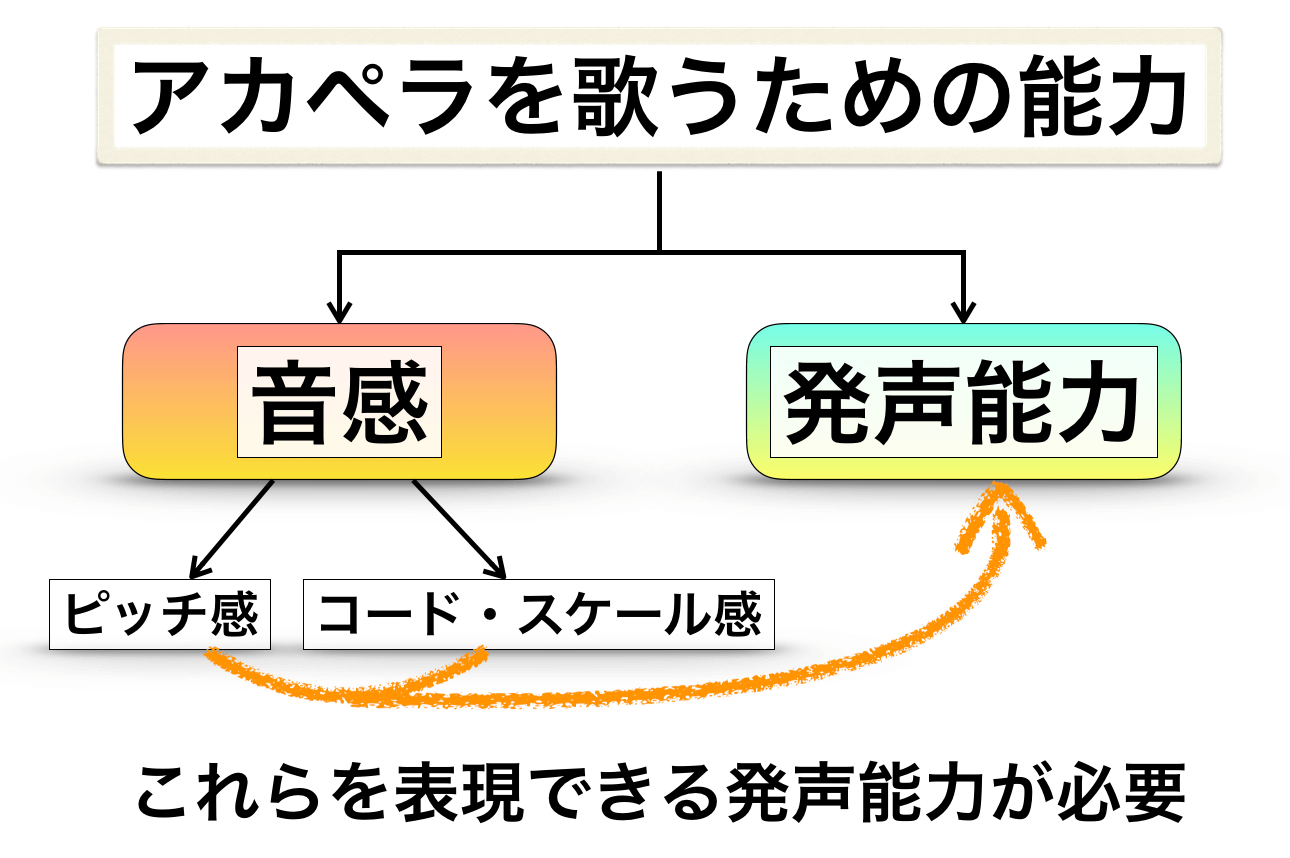

アカペラに必要な能力

アカペラを上手く歌うためには、

- 音感

- 発声能力

の二つの面を考える必要があると考えられます。

両方ともに高度な能力が必要になるでしょう。

音感面

音感面において、アカペラを美しく歌うために必要な能力は、

- ピッチ感

- コード感

- スケール感

でしょう。

まぁ全部同じような意味なのですが、すごく簡単に言えば『”歌のピッチがいい”という能力』。

それぞれ簡単に説明すると、

- ”ピッチ感”とはピッチを合わせる能力

- ”コード感”とはコード進行に乗る能力(アカペラの場合、生み出す能力)

- ”スケール感”とは『楽曲のキー』に乗る能力(アカペラの場合、生み出す能力)

みたいな感じであえて分けていますが、”全部つながっているもの”でもあります。

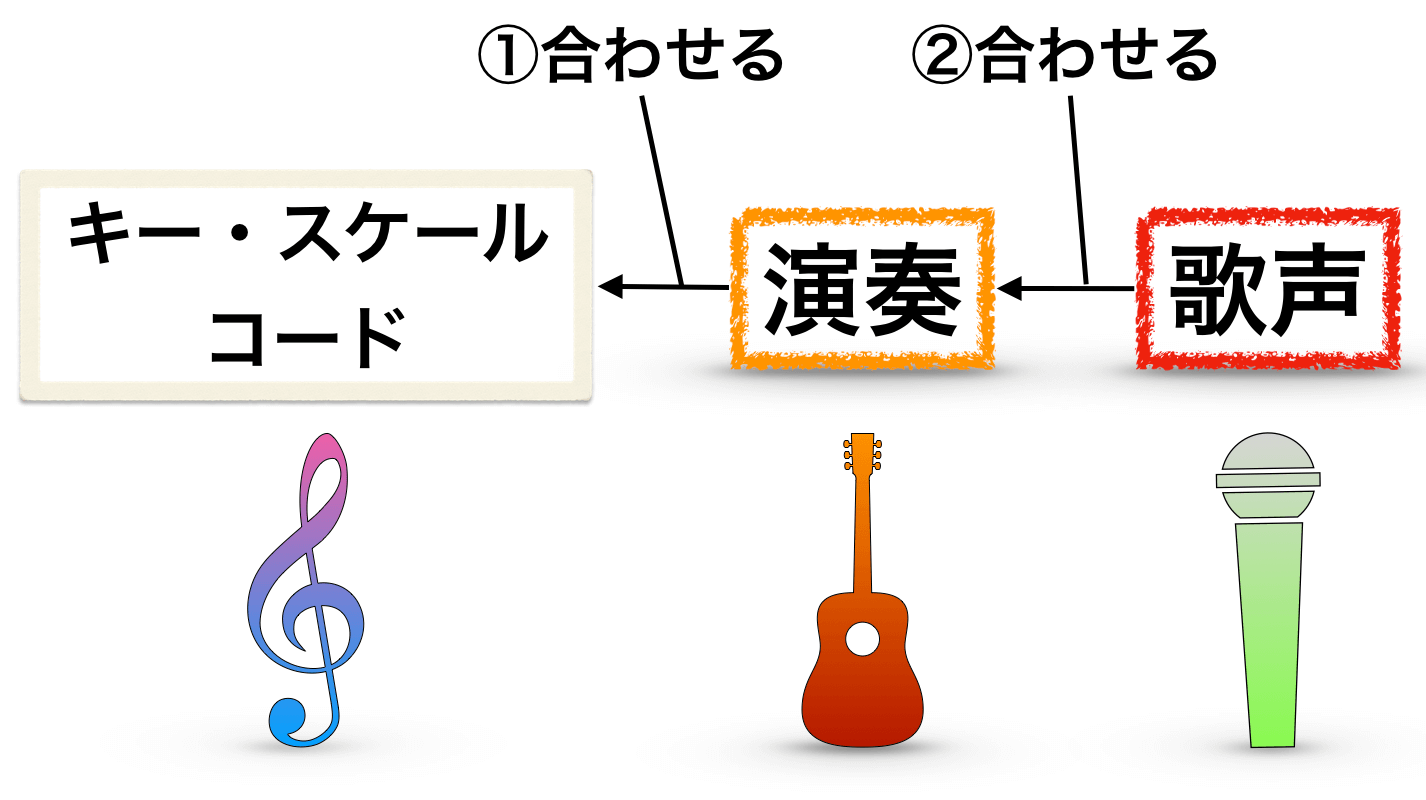

ほとんどの音楽には必ず『キー』があり、その中に『コード進行』があり、歌はそれに合う『単音の組み合わせ=メロディ』を歌います(ピッチを合わせる)。

ここで大事なのが、一般的なポップミュージック(西洋音楽)における旋律の美しさは『キー・スケール・コード』が決めているということ。

つまり、「歌う」という行動はその『キー・スケール・コード』に、

- 調和するほど、ピッチがいい=美しい

- 調和しないほど、ピッチが悪い=美しくない

と考えることができます(*基本的に。ラップなどの例外もある。)

このように”演奏のある普通の歌”においては、「歌う」というのは最後に『合わせる・調和する』ものです。

つまり、出来上がった音楽(キー・スケール・コード)に乗っかっていくものになります。

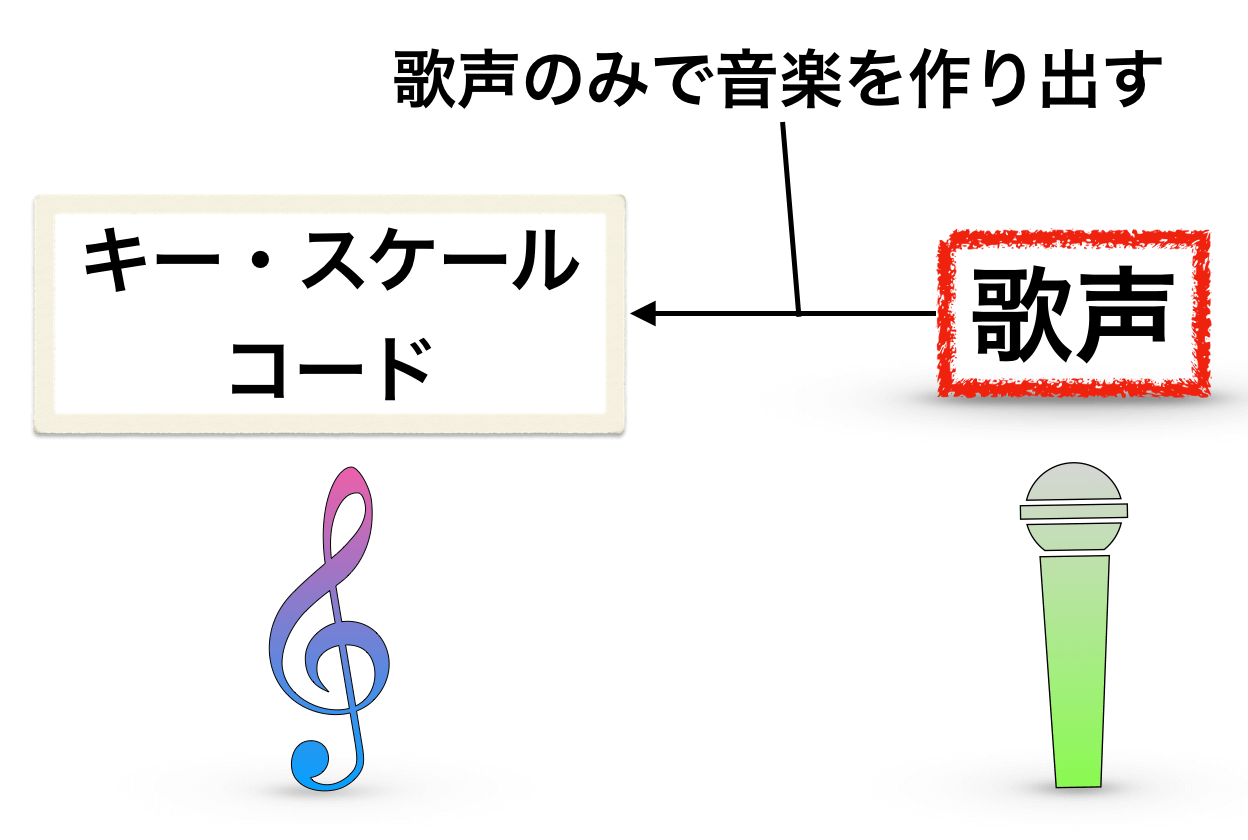

しかし、アカペラは楽器による演奏がありません。

ということは、

- 「歌」のみで『キー・スケール・コード』感のある旋律的美しさを作らなければいけない

ということになります。

これがアカペラを上手く歌うための鍵でしょう。

ここで勘違いしてはいけないのが、「原曲にキーを合わせなければいけない」ということではないです。

一人アカペラの場合、

- 一度自分で決めた”適当なキー”に対するスケールに綺麗に乗っかればいい(作り出せばいい)

のですね。

例えば、「カエルの歌(カエルの合唱)」の最初のフレーズは「ドレミファミレド」ですが、「レミファ#ソファ#ミレ」でもキーが違うだけで、美しさは同じです。

なので、キーは何でもいいのです。『Cmaj』でも『C#maj』でも、その間にある正式には存在しない『C〜C#の間』のキーでも。

例えば、絶対音感でもない人が音取りせずに『Cmaj』の曲をアカペラで歌おうとすると、ほとんどのシンガーは『C〜C#の間』『B〜Cの間』のキーなどのように、曖昧なキーになると思います(*あくまで、厳密には)。

ただ、一人で歌うということは、何かの音と調和する必要がないのでキー自体はどうでもいい。

自分が歌いやすい適当なキーに対する『音のスケール・コード』を綺麗に生み出せば美しいのですね↓

色々歌ってますが、全部自分が歌いやすいキーで歌っていますね。

こちらは「低すぎた」と言って修正していますね↓

このようにキー自体は、そこまで気にしなくてもいい。

つまり、アカペラ上手く歌うために必要な能力は

- 自分の声のみでスケールやコードを感じられるような綺麗な旋律を作る能力

で、この能力は

- 『コード・スケールを作れる音感』と『それを表現できるピッチ感』が必要

ということですね。

ここで「ピッチ感」という部分を突き詰めていくと、音感よりも”発声能力”が鍵を握っているのが厄介なところです。これが次の内容です。

発声能力

音感も非常に重要なのですが、結局、

- いかに音感がよくとも『美しい旋律(スケール・コード・ピッチ)』を表現できなければ意味がない

と考えられます。

例えば、一流ピアニストのアカペラよりも声優やものまね芸人のアカペラの方が上手いことがある。などのように、

- 脳でわかっていても、それを声で表現できるかどうかは全く別問題

ということ。

つまり、アカペラを美しく歌うためには、

- 音程を正確にコントロールできる高いレベルの発声能力が必要。

アカペラ以外にも言えるのですが、結局『発声能力、声帯の柔軟性、声をコントロールする力』というものが全てを握っている、と言ってしまってもいいのかもしれませんね。

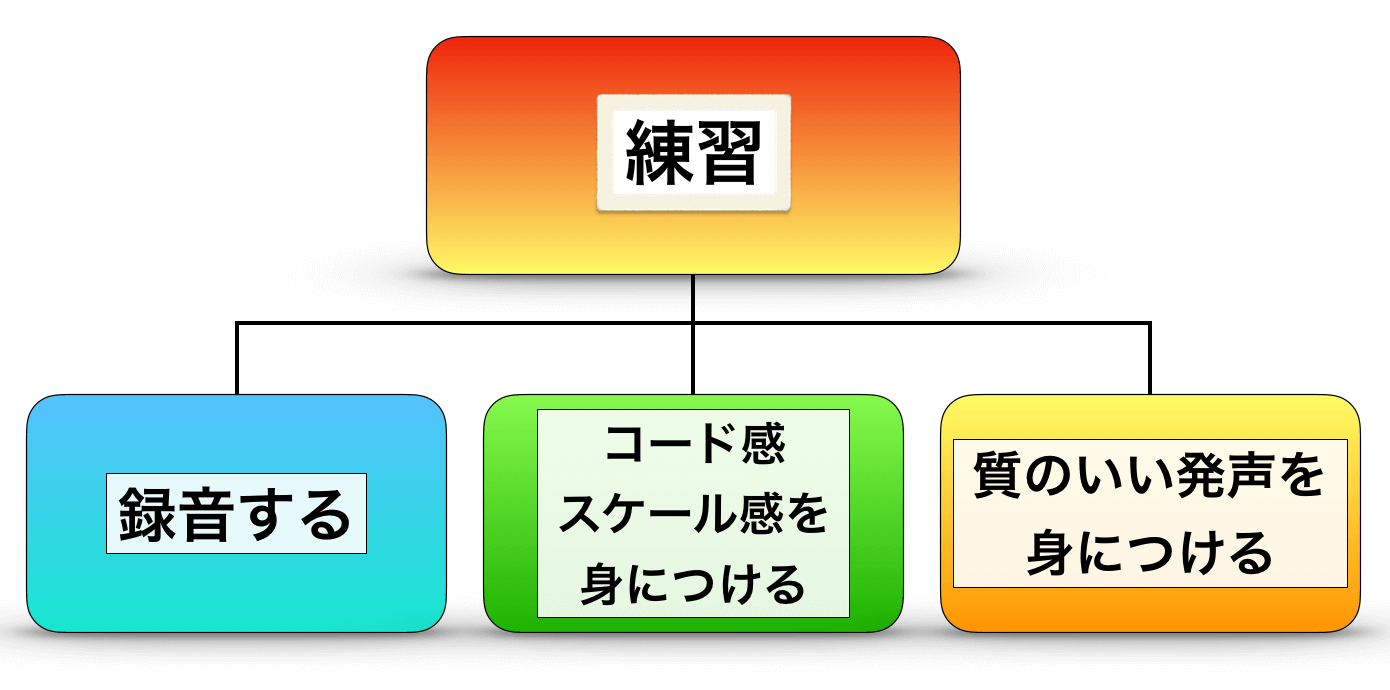

アカペラを上手く歌うための練習

- 録音する(基本)

- コード感などを身につける(音感)

- 質のいい発声(発声能力)

これら3つを中心にトレーニングするのが、効果的ではないかと考えられます。

①アカペラを録音する

当たり前ですが、アカペラを練習するならアカペラをたくさん歌うべきですよね。

その際必ず録音して、自分のアカペラの出来栄えを振り返るとすごくいいと考えられます。

色々考えるのもいいのですが、録音しながらのトレーニングは『音感面』でも『発声面』でも一番の成長になると思います。

最近は一流シンガー達もスマホの前で歌っていたりするので、同じ条件でお手本と自分との比較ができますね。

②コード感・スケール感・ピッチ感を鍛える

これは、

- 楽器を弾く・練習する

- カラオケなどの歌が入ってない音楽に合わせて歌う

- 音楽をたくさん聴く

などがいいでしょう。

上から順番に効果が高いと考えられます。

やはり、コードを自分で弾くことでコード感が身につきやすいという理由で、『楽器を弾く』ということが一番いいと思います。

あくまで、一番いいと考えられるというだけで、カラオケなどの音源に合わせて歌うのもある程度効果的だと思います。

カラオケの場合、ガイドボーカルは切りましょう。

ガイドボーカルって『音程を合わせるガイド』です。音程を合わせる能力を鍛えるのが目的なので、邪魔ですね。

-

-

楽器が弾けると歌が上手くなりやすい【楽器と歌唱力の関係性について】

続きを見る

③質のいい発声を鍛える

これは個々の差が大きい問題なので、何をすればいいというものはなかなか言えません。

ただ、「発声の質がいい人はピッチがいい」という法則があります。

これって

- ピッチがいい→発声の質がいい

ではなく、

- 発声の質がいい→ピッチがいい

というのが面白いところ。

つまり、質のいい発声を求めることはアカペラを上手く歌う上でも非常に重要でしょう。

-

-

楽器のような声の出し方について

続きを見る