今回は、歌における『地声(チェストボイス)』について掘り下げていきます。

目次

「地声」とは

地声とは、大きく二つの意味があります。

- 素の声、普段の声、楽に話すときの声のこと。

- 胸声区という声区(声の種類)を指している。裏声ではない声のこと。チェストボイス、もしくはモーダルボイスと呼ばれる。

例えば、「私は家では地声で話しているけど、外では地声ではない。」「電話に出るときは地声ではない。」などのように、普段の声と作った声の違いを指している場合は①の意味です。

「そのフレーズは裏声ではなく、地声で歌って。」というように声区を表している場合は、②の意味になります。

これが結構厄介で、

- Aさん「私、電話に出るときは地声(普段の声)ではないよ。」

- Bさん「え、地声(胸声区)だと思うけど。」

という風に意味が噛み合わないことがよくあります。

どちらも間違いではないので、会話をするときは意味をしっかりとすり合わせる必要があります。

歌における『地声』とは

歌においては、基本的に『声区』の意味で地声という言葉を使います。

そして、地声は『胸声区・チェストボイス』もしくは『モーダルボイス・モーダルレジスター』とも呼ばれます(*モーダルは正式名称だが、一般的ではない)。

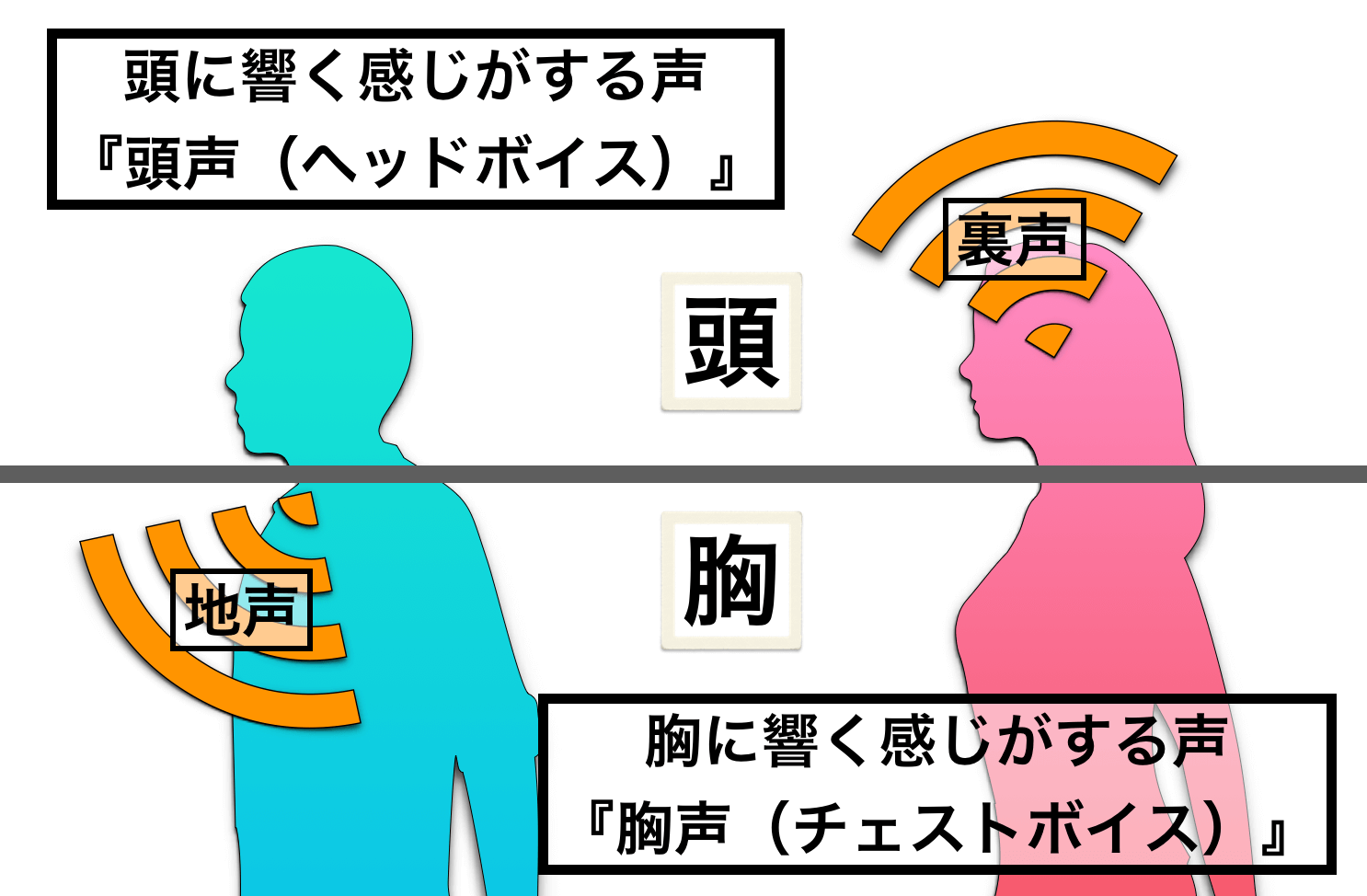

一般的には、

- 地声→『胸声区・チェストボイス』

- 裏声→『頭声区・ファルセット/ヘッドボイス』

などのように表現され、この二つが主に歌で使う声区です(*「ファルセット」と「ヘッドボイス」には複数の考え方がありますが、ここでは深く掘り下げません。詳しくは『ファルセットとヘッドボイスの違いについて』にて)。

ちなみに

- 『地声』は、胸に響く感じがするから胸声

- 『裏声』は、頭に響く感じがするから頭声

と呼ばれます。

英語でも「チェストボイス」と「ヘッドボイス」なので、英語をそのまま日本語に変換したと考えれば良いでしょう。

「地声でも頭に響かせようとすれば、響くよね?」というツッコミはあるでしょうが、そういう言葉なので深く考えても仕方がないです。

一つ問題になってくるのが、『中声区・ミックスボイス/ミドルボイス』の存在です。「あれ?ミックスボイスがないよ。」と思った方もいるでしょう。

しかし、この『中声区・ミックスボイス/ミドルボイス』は、複数の考え方があり定義が安定しないので、一旦は無視しておきましょう。考えなくても損はないです(*気になる方は『ミックスボイスについて』の記事にて)。

基本的に、声のモードチェンジは「地声(胸声)」と「裏声(頭声)」の二つで考えれば、シンプルでわかりやすいです。実際多くの人がすぐに感覚的に理解できるのはこの二つですし、日常生活で使う言葉も基本この二つでしょうから。

地声の声帯の動き

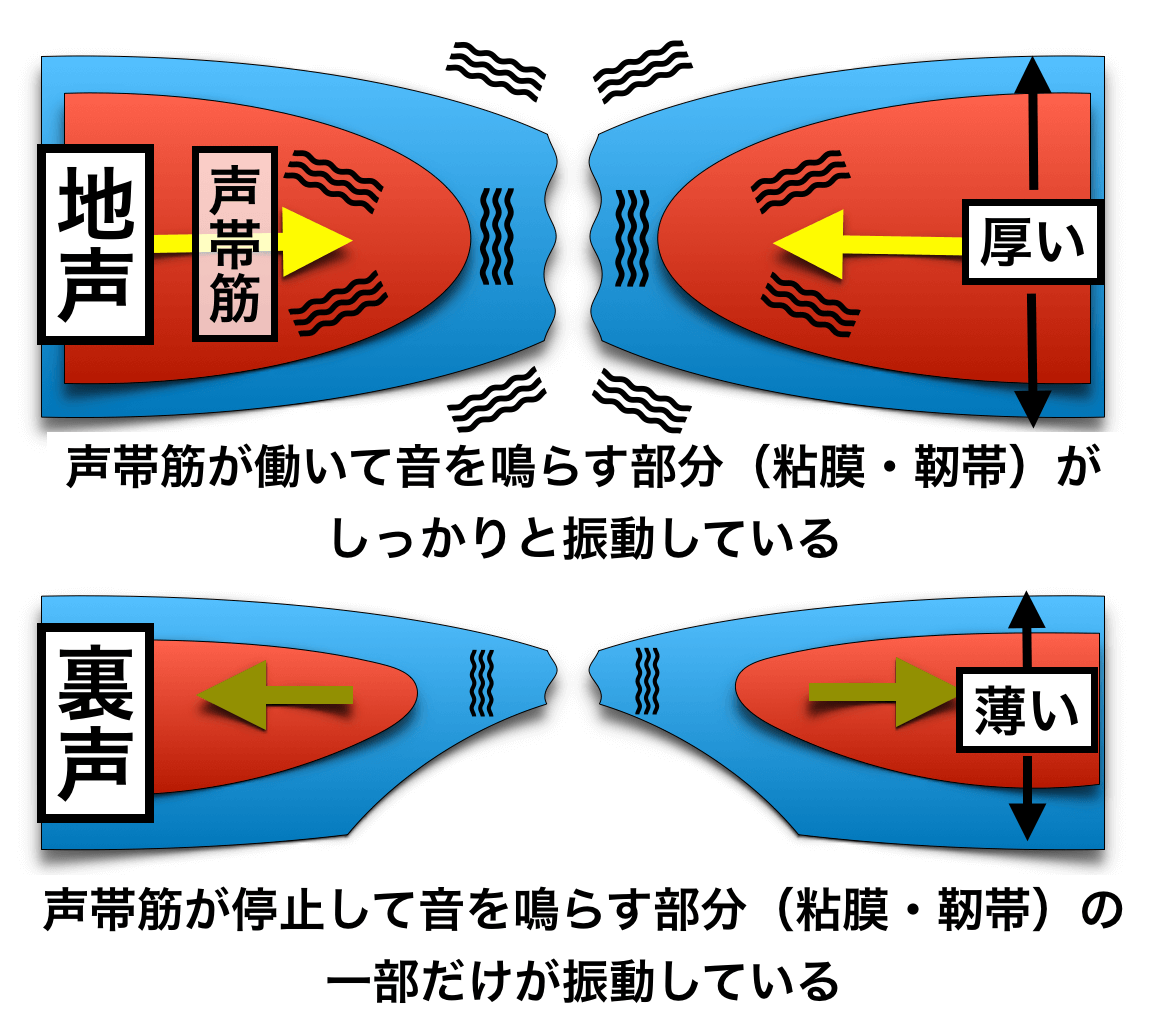

地声と裏声の差は声帯の構造上、

- 地声とは『声帯筋』が働いて、『声帯靭帯/粘膜』の全体で鳴らす発声

- 裏声とは『声帯筋』が働かず、『声帯靭帯/粘膜』の一部で鳴らす発声

*声帯筋:声帯の内部にある筋肉。声帯靭帯/粘膜:音を鳴らしている部分。

と考えるのが、基本です(断面のイメージ図)↓

声帯筋とは、簡単に言えば『声帯の肉』のようなものです。

- 肉と皮が同時に振動するのが『地声』。肉によって分厚い振動になるので、くっきりとした音になる。

- 皮だけが振動するのが『裏声』。皮だけなので薄い振動になり、薄い音になる。

と考えるとわかりやすいです。

つまり、簡単に言えば

- 肉の発声が『地声』

- 皮の発声が『裏声』

という感じです。音色の印象や発声時の感覚からこう理解しておくと分かりやすいでしょう。

より詳しくは

『声が裏返る仕組み』の記事でまとめているので、ここでは省略します。

歌手は地声で歌っているのか?

「では、歌っているシンガーたちは基本的に地声で歌っているのか?(裏声以外のフレーズにおいて)」と疑問に思う人も多いでしょう。

これは、

- 地声が『素の声・楽な話し声』という意味なら、NO

- 地声が『地声という声のモード』という意味なら、YES

という答えになります。

基本的に質問の意図は後者でしょうから、歌手は地声で歌っていると言えます。

「話し声と歌声で全然違う風に聞こえるんだけど?」と感じることもあるでしょうが、そのフレーズが裏声ではない限り、シンガーは基本的に地声を使っています。

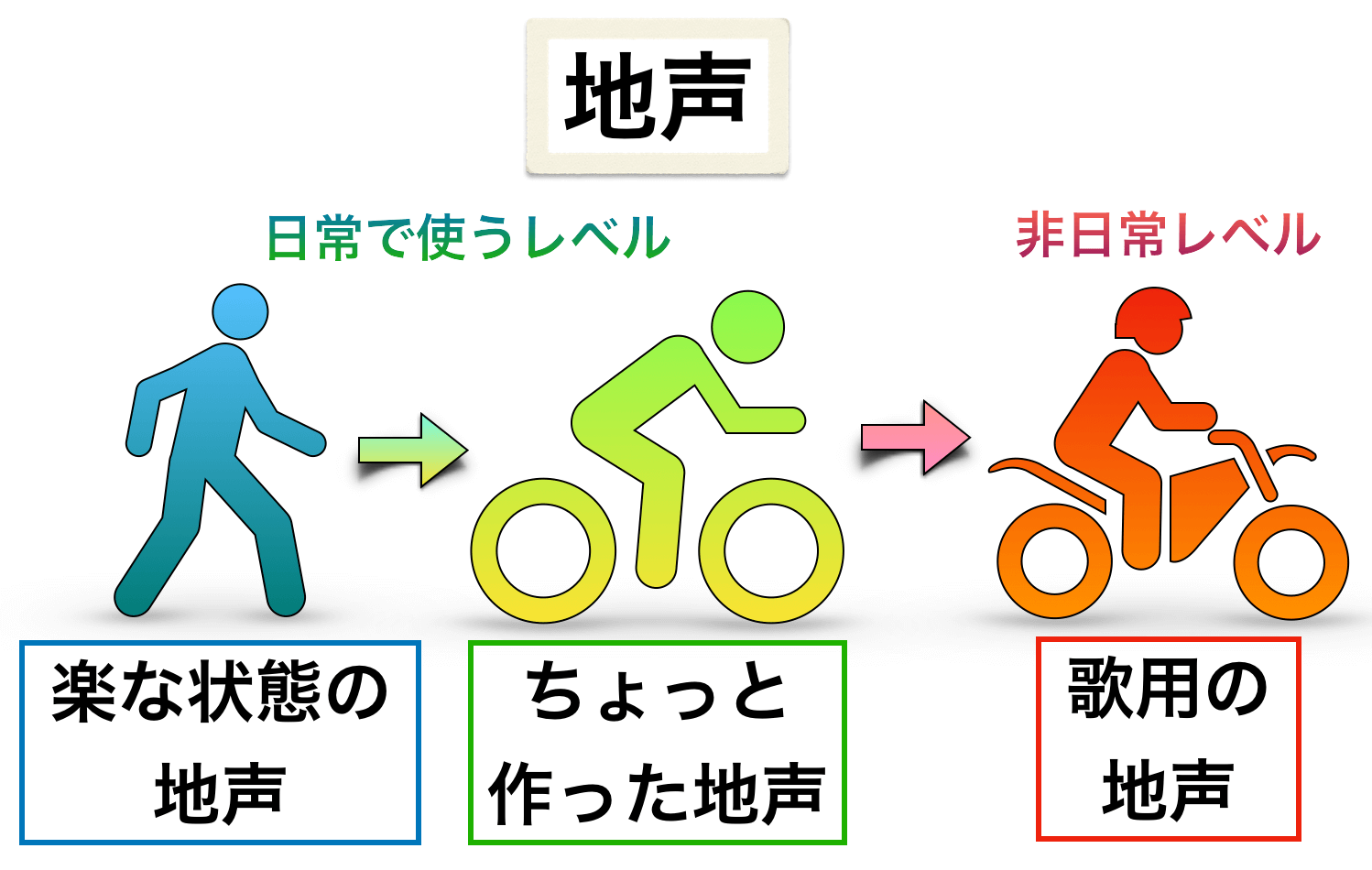

話し声と歌声が違うように聴こえるのはある意味当たり前

話し声というのは、基本的に『楽』が大前提のはずです。

- 音域的に『楽な音程』

- 声量的に『楽な音量』

- 声質的に『楽な声質』

で話しますよね。

つまり、素の状態の声、もしくはそれに近い声ということです。

これを歌用にコーディネートしているのが『歌の地声』と考えるといいでしょう。

例えば、

親しくない他人と話す時などは、大抵の人が声を作ります。トーンが高くなったり、ハッキリしたり。友人が会話中に電話に出た時、声がすごく変わってびっくりしたという経験がある人もいるはずです。

この「素の声」から「他人用の声」に変わるのと同じような感覚で、よりグレードアップさせたものが、

- 歌用の地声

です。

普段話す時よりも高度な声帯・体の使い方をしなければいけないので、話し声(地声)の最上位互換とも言えるでしょう。

電話に出る時のような「ちょっと作った声」でさえ、声が変わるという印象を受けることもあるでしょうから、歌声であれば「話し声と歌声が全然違う」という印象を持ってしまうのも無理はないのですね。

歌うためにコーディネートされた地声

例えば、プロのシンガーの歌は「あーー♫」と発するだけ・発した瞬間に『上手い』と感じますよね。

シンガーがYOUTUBEやインスタでおしゃべりしている合間にふと歌い出したときなど、一瞬で声が変わって心惹かれますよね。

これは、最大限『歌用にコーディネートされた声の質(楽器のような音色)』を作り出しているから魅力的に感じるのですね。

綺麗な音が鳴るピアノは、鍵盤を一つ叩くだけで気持ちが良いのと同じように、綺麗な声が出る状態を作り出すと、その声を少し発しただけで聞き手は気持ち良さを感じます。

ではその歌用にコーディネートされた地声とは、どんな地声か?

つまり、

- 話し声のような『素の状態の地声』

- 歌声のような『歌用の地声』

の決定的な違いは何か?

これを考えると、音楽のジャンル・発声方法は様々なので一概には言えないのは大前提ですが、

- 息の流れ

- 共鳴

に大きな差があると考えられます。

簡単に言えば、

話し声に比べて

- 息が多く流れる

- 共鳴の方向性が違う・大きく共鳴する

ということです。(*「簡単に言えば」です。ケースバイケースのお話。)

この二つは『倍音』とも密接に関わってくる部分ですね。

つまり、簡単に言えば、

話し声+良い息の流れ+良い共鳴=歌用の声

になると言えます。

そして、この『息の流れ』と『共鳴』の質が話し声とかけ離れている人ほど、「話し声と歌声が全然違う」という印象になるでしょう。

そのコーディネートのポイントは

- 単純に『息を多く吐く・強く吐く』ではなく、『息と声帯との連動性能』

であったり、

- 単純に『共鳴を大きく響かせる』ではなく、『共鳴を邪魔しない声帯の柔軟性』

みたいなところが鍵になってきます。

「息吐きまくってやるぜ!」「とにかく共鳴を大きくするわ!」という単純な話ではないのですね。この歌用の地声について、詳しくはこちらに書いていますので、ぜひ読んでみてください。

-

-

楽器のような声の出し方について

続きを見る