今回は、独学で歌が上手くなるためには何をすればいいのか? 独学で失敗しないためにどうすればいいのか?というテーマです。

独学で歌を上達させるには、以下の4つのポイントが大事。

- 独学の弱点を明確にしておく

- 現状の自分の音域で最も歌いやすい歌から極めていく

- 自分の歌声を録音して聴く

- 自分の歌声とプロのシンガーの歌声を『同じ条件』で比較する

これら4つを押さえておけば、あとは自由に練習しても上手く成長していけると考えられます。

①『独学』の弱点を明確にしておく

まずは、成長面における独学の弱点を把握しておきましょう。

「何をするか?」も大事ですが、それ以上に「独学によってどんな失敗があるか?」を先に把握しておくことが大切です。独学のリスクや欠点を理解しておくだけで、自然とそこに対処する行動を取れますから。

ボイトレ教室などで指導を受けるのと比較して、独学は

- 自分の歌の課題や改善点の把握が難しい

- 間違った練習をし続けるリスクがある

という2点が弱点になります。

もちろん、細かく見れば他にも色々な弱点はあるのですが、そこまで重大ではありません。技術的な成長に大きく影響するのはこの二つだけだと言えるでしょう。

逆に言えば、これらの対策をすれば『独学』と『指導を受けること』の差はほぼ無くなります。

①改善点の把握は難しい

自分の歌を自分で評価するというのは、かなり難しいことです。

まず、自分の声を客観的に聞く難しさがあります。

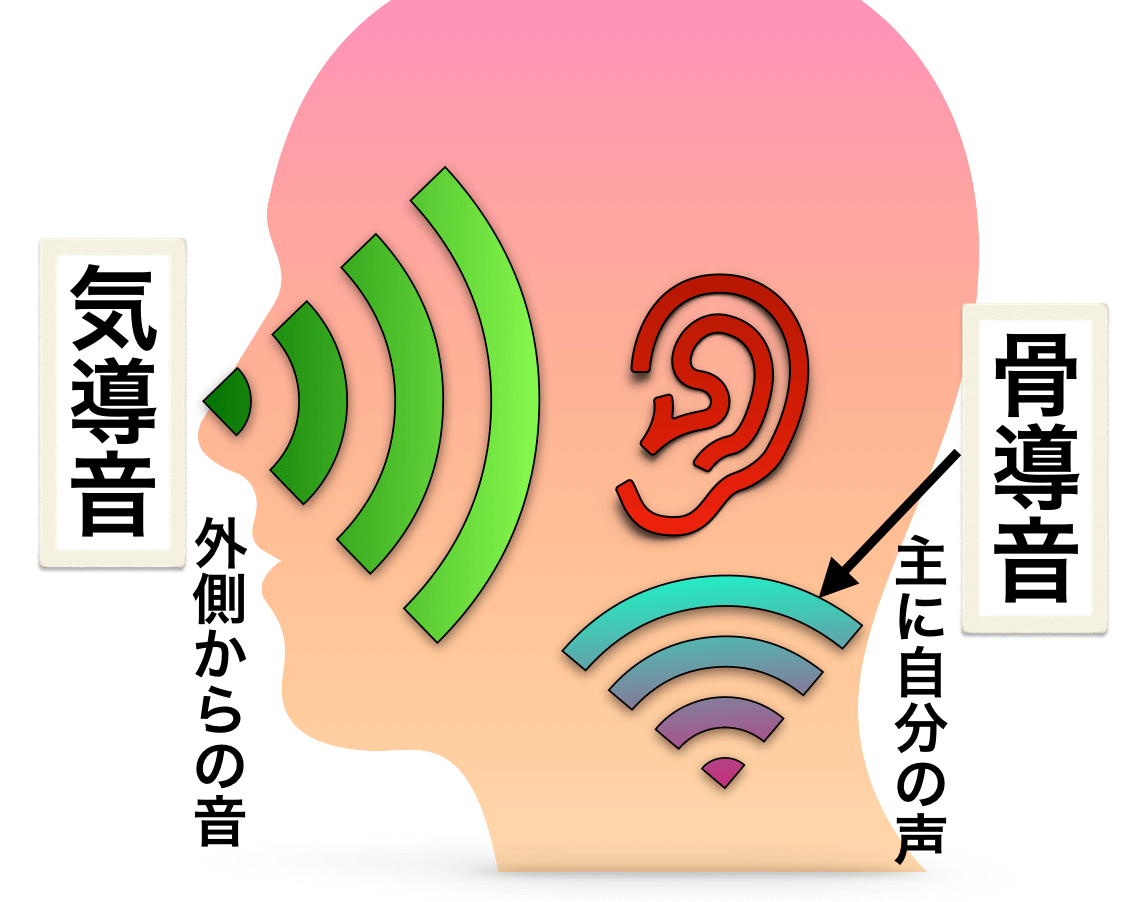

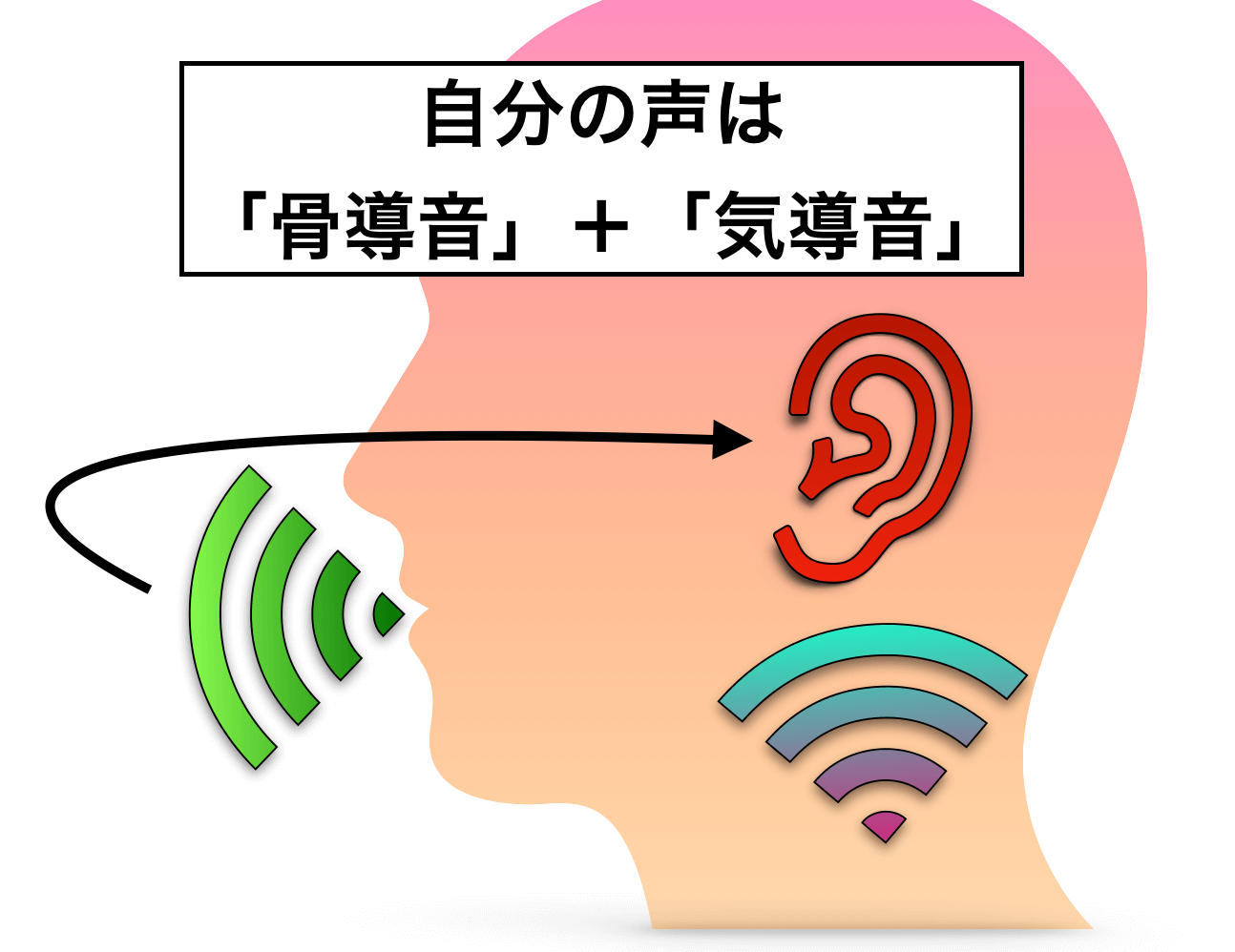

というのも、人間は体の構造上「自分で聞いている自分の声」と「他人が聞いている自分の声」が違います。

これは、自分の声には骨伝導によって伝わってくる音(骨導音)があるからですね。

そして、歌声として評価されるのは「他人が聞いている自分の声」の方です。つまり、「自分が聞いている自分の声」は当てにならないことがあるのです。

例えば、極端な例ですが、

- 自分はいい声を出しているつもりでも、実際はそうでもない

- 自分では音程やリズムがあっているつもりでも、実際はそうではない

などのズレが起こっている可能性もあるわけです。

さらに、自分の声を正確に認識できている状態であったとしても、それを自分で客観的に評価するのは難しいです。

例えば、「自分では自分の声が嫌いなのに、他人からは褒められる」ということはよくあります。これは多くの場合、他人の評価の方が正解なのですが、何を言われようと自分の主観ではダメだと感じてしまうのですね。

人は自分にないものを求めてしまう生き物なので、自分の長所を嫌ってしまうことなどがよくあります。

それに対して、指導を受ける場合は、トレーナーが客観的に歌の改善点を指摘してくれますから、評価を委ねることができます。また、友人などから指摘されるよりも説得力があるので、聞き入れやすいという点もあります。

もちろん、トレーナーの評価が絶対に正しいとは限りませんが。

②間違った練習をし続ける

改善点を把握できたとして、それがすぐに修正できない(=能力が足りていない)問題の場合、その改善に向けた練習に時間を費やすことになります。

指導を受けている場合は、どんなトレーニングをするか、どう段階を踏んでいくかを指導してもらえます。もちろん、トレーナーに指導してもらったからといって、絶対に失敗しないとは限らないのですが、選択肢を間違え続けて、悪い方向性に進み続ける可能性は少ないでしょう。

ところが、独学の場合選択肢を間違え続けて、悪い方向性に進み続けてしまう可能性が高くなります。

例えば、独学だと「あれ?効果が出ない。このトレーニングは正しいのか?いや、違うトレーニングをしてみよう」とフラフラしてしまいます。

実はそのトレーニングは正しかったのに、すぐに効果が出なくて不安になってしまい、短い期間でトレーニングをやめてしまうのです。それどころか、中途半端に色々手を出した結果として、悪い方向へ進んでしまったりします。

歌のトレーニングは効果を長い目で見なければいけないものも多いで、こういうことは起こりやすいです。

これも指導を受けていれば防げることが多いので、独学の弱点です。

上記の2点が独学の弱点になります。

ということは、

裏を返せば

- 自分で改善点をしっかりと把握できるようにする

- 間違った方向へ進むリスクを回避する

という二つを意識して練習に取り組めば、独学は上手くいくと言えます。

なので、以下で紹介する方法はこれら二つを捉えたものになっています。

②現状の自分の音域で最も歌いやすい歌から極めていく

独学でのトレーニングを上手く成功させるためには『どんな曲を練習するか』というのが、とても大事です。

これが、独学の弱点の一つである『間違った練習をし続けるリスク』に関わるからです。

選曲のポイントは

- 今の自分の音域でも歌える曲

です。

今の自分では歌える曲がないという場合は、キーを変更するなどして対処します。

とにかく、『音域的に無理のない曲から極めていき、順番に一曲つづステップアップする』ことが大事ということ。

例えば、

- 今の自分に歌える音域の曲からたくさん歌い込んで、少しずつステップアップしていく

- 今の自分には歌えない音域の曲にいきなり挑戦し、頑張って歌い込む

この二つの道は、どちらがいいか。

確かに、②の道でも成功することはあるかもしれませんが、失敗のリスクもかなり大きくなるでしょう。音域的に無理のある曲をいきなり練習すると、頭の中が音域のことでいっぱいになってしまい、その他の重要項目(音程・リズム・発声の質)に気が回らなくなってしまいます。

「最終的に全部の能力を上げるのなら、高音を最初に取りに行って、後から音程・リズム・発声の質を取りにいけば問題ないんじゃない?」と思うかもしれませんが、これがかなりの確率で問題になるのです。

先に高音を優先した結果、「間違った高音発声」「不自然な高音発声」を身につけてしまい、それが悪い癖となって抜けなくなる可能性が高くなります。そして、悪い癖として染み付いた場合、音程・リズム・発声の質を高めようとしても、発声自体が悪い状態になっているため高められなくなってしまうのです。

何より独学では悪い癖だと認識する自体も難しくなります。つまり、高音を先に取りに行くと間違った道を進みやすいのですね。

独学を成功させるためには、このようなリスクを取りに行くことは避けたいので、必然的に①の道を選んだ方がいいということになります。

しかも、仮に成功するとしても、どちらの道も最終的にかかる時間はそこまで差がつかないでしょうから、成長の観点では音域的に無理な曲に挑戦するメリットはほとんどないです。

もっと言えば、

ボイトレ教室に通うと多くの場合、いきなり無理な曲に挑戦することを強制的に止められるでしょう。もちろん、楽しみ優先である場合は好きな曲を歌わせてくれることもあるでしょうが、成長優先の場合はほぼ止められます。そういう点では、独学でも同じようにすべきだと言えますね。

ただし、これの弱点は「楽しくない」と感じる可能性があるという点です。やはり、歌いたい歌を歌うことが楽しいわけで、歌いたくない歌を極めるというのは楽しくないこともあるでしょう。

しかし、歌いたい歌のキーを変えるなど工夫することはできます。楽しさは減るでしょうが、それを犠牲にしてでも、コツコツと進んでいく方が独学にはメリットが大きいと思います(*独学に限らずですが)。

③自分の歌声をたくさん録音して聞く

独学はボイストレーナーの役割を自分で担わなければいけないので、独学においては録音こそがボイストレーナーです。必ず録音するようにしましょう。

これによって、独学の弱点である『自分の歌の課題や改善点の把握が難しい』『間違った練習をし続けるリスクがある』という2つの問題を解消しやすくなります。

録音をするメリットは

- 客観的に問題点を把握・修正しやすくなる

- 骨導音による歌声の認識の勘違いを防ぐ

- 自分の本当の声に慣れる

- マイク乗りのいい発声が身につきやすくなる

などがあります。

自分の歌声の問題点を把握しやすくなる上に、自分の声の思い違いによって生まれる間違った方向性の練習なども防ぎやすくなり、歌の成長にとても良いのです。

逆に録音しなければ、高い確率で成長が鈍ってしまうでしょうし、場合によっては間違った方向性へ進んでしまうこともあるでしょう。

そういう点で、録音は必須ということです。

場合によっては、「自分の声を聞きたくない」という人もいるでしょうが、そういう人ほど逆にたくさん聞いた方がいいということになります。自分の声に「気持ち悪さ」や「違和感」を感じるということは、自分の声の認識にズレがある状態ということですから。

プロのシンガーもレコーディングという形で、常にこれをしていますから、そういう点では必ずやるべきことだと言えるでしょう。

④自分の歌声とシンガーの歌声を同じ条件で比較する

具体的にどんなトレーニングなのかというと、

- 自分の歌声とプロのシンガーの歌声を同じ条件で比較するして、改善点や修正点を探していく

という練習です。

この練習方法も、独学の弱点である『自分の歌の課題や改善点の把握が難しい』『間違った練習をし続けるリスクがある』という2つの問題を潰すために有効です。

具体的には

「プロの生歌の動画」と「自分の生歌の動画」を用意して交互に比較します。

例えば、YOUTUBEなどでプロのシンガーの”生歌”の映像がたくさんあります↓

このようなスマホなどで撮られたような生歌を見つけます。

次に自分の歌声も同じ条件(スマホの自撮りなど)で撮ります。曲は同じ歌の方が比較しやすくなるでしょうが、全然違う歌でも全く問題ないでしょう。

とにかく、「プロの生歌の動画」と「自分の生歌の動画」を交互に比較して、

- なぜプロの歌声はよく聴こえるのか?

- 自分との差は何なのか?

という部分を考えます。

これをすることで、プロのシンガーにあって自分の歌声に足りないものが正確に見えてきます。

プロのシンガーは正しい道の先にいる人達なので、この方法を取れば、間違った方向性へ進むリスクを大きく減らすことができますし、自分の歌の改善点をより正確に把握できるようになります。

なぜ同じ条件が必要?

これは、お手本と自分との差を正確に・的確に把握するためです。

例えば、音源などのプロのシンガーの歌声は、エンジニア達によって綺麗に編集(ミキシング)されたものがほとんどです。

要するに、最高の音になるように”盛っている歌声”とも言えます。

「盛る」というと、なんだか偽物のようなマイナスイメージがある人もいるかもしれませんが、いい音に聞こえるように音を盛るのは、当たり前のことです。歌のお化粧みたいなものですね。

つまり、「お化粧したプロの歌声」と「自分のスッピンの歌声」を比較しても条件が同じではないので、その差が正確に見えてこないのです。

差を正確に把握できなければ、道を間違えてしまう可能性が高まるので、完全に同じ条件がベストなのです。

自分の歌声をミキシングできる環境があれば、ミキシングした音源同士を比較してもいいでしょうが、完全に同じミキシングを再現するのは難しいので、結局はプロのすっぴんと自分のすっぴんを比べるのが一番簡単なわけです。

注意点

お手本と同じ条件で比較する上で、一つ重要な注意点なのですが、

- 声帯の『音域』のタイプ

- 声帯の『声質』のタイプ

は人それぞれの個性なので、それを考慮に入れておきましょう(*スポーツで言う「骨格」「身長」のようなものです)。

要するに、お手本のシンガーと全く同じ歌声になれるわけではないということです。

例えば、

- すごく低い声帯を持つ人が、すごく高い声帯を持つ人の歌声を目指しても上手くいかない可能性が高い

- すごく息っぽくてハスキーな声質の人が、くっきりと芯のある声質の歌声を目指しても上手くいかない可能性が高い

などのように、人それぞれ声帯の個性による向き不向きはあります。

お手本と比較する時に、『人それぞれ声帯の特性は違う・元々持っている楽器(声帯)は違う』ということを考慮に入れて、完全にコピーしようとするのではなく、歌のクオリティのみをコピーしましょう。