今回は歌のトレーニングにおいて見落としがちだが、実は歌の成長に大きく関わるものについて掘り下げていこうと思います。

その項目とは、

- 自分の声帯の個性(音域・声質)を把握し、その個性を活かす道を進む

- 録音した自分の声に、ほとんど違和感を感じない状態になっている

- 『横隔膜』がしっかりと上がる状態になっている

- 「回復」と「栄養」に気を配る

- 楽器の簡単な弾き語りができるようになる

という5つです。

目次

①自分の声の個性(音域・声質)をしっかりと把握し、それを”活かす道”を進む

これは簡単に言えば、

- 自分の喉や声帯に合った方向性で練習することが大事

- 自分の声の個性に逆らわないことが大事

ということ。

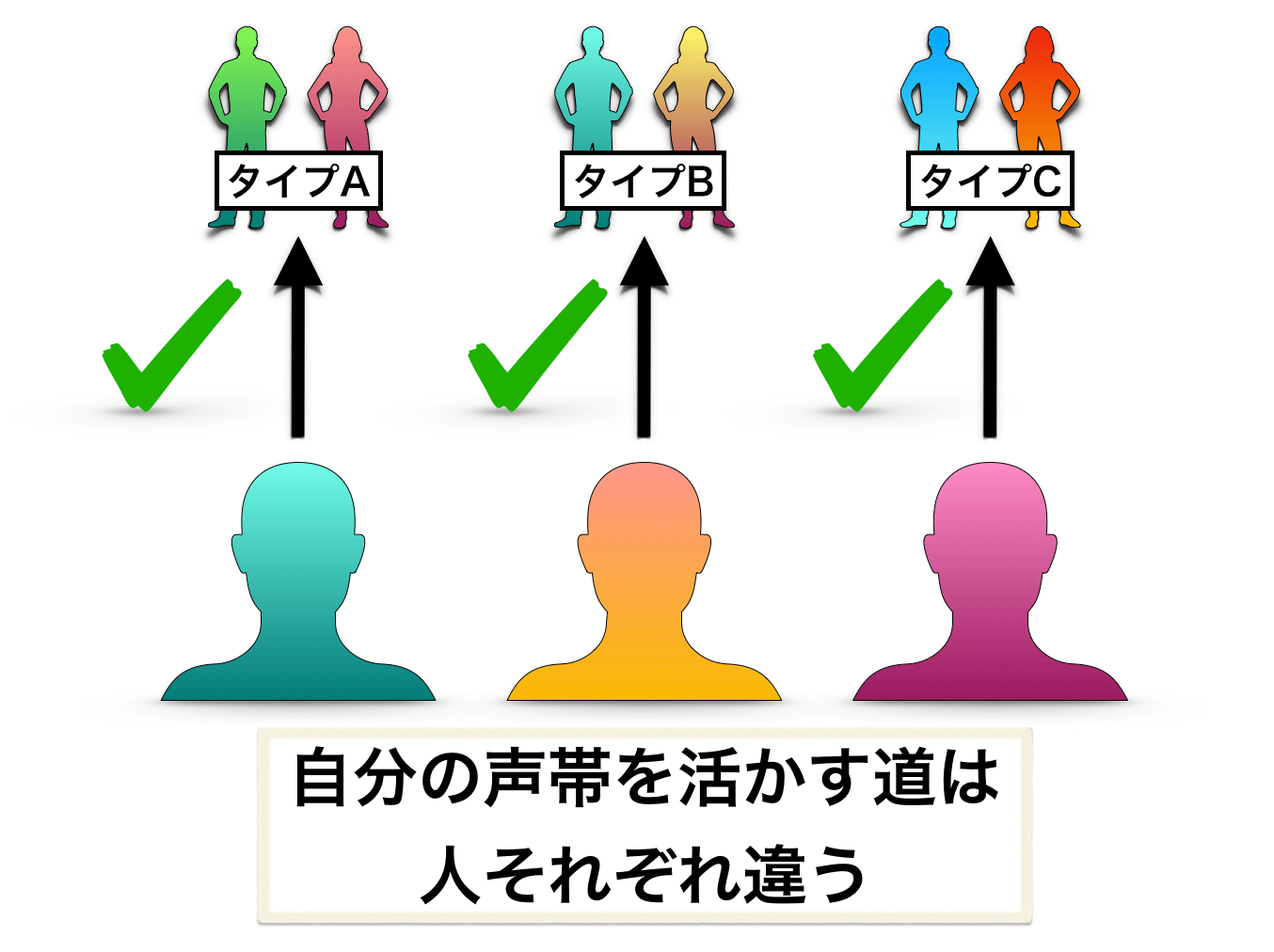

その理由は、人それぞれ持っている声(喉や声帯の形)が違うからです。

つまり、

自分の個性に沿った道を進むことで上手く成長できる可能性が高くなる。逆に、自分の個性に逆らうと上手く成長できない可能性が高くなる

と言えます。

自分の個性を活かす道

個性には様々な要素があるので、その全てを掘り下げることはしませんが、最もわかりやすいのは、人それぞれの「音域」の違いです。

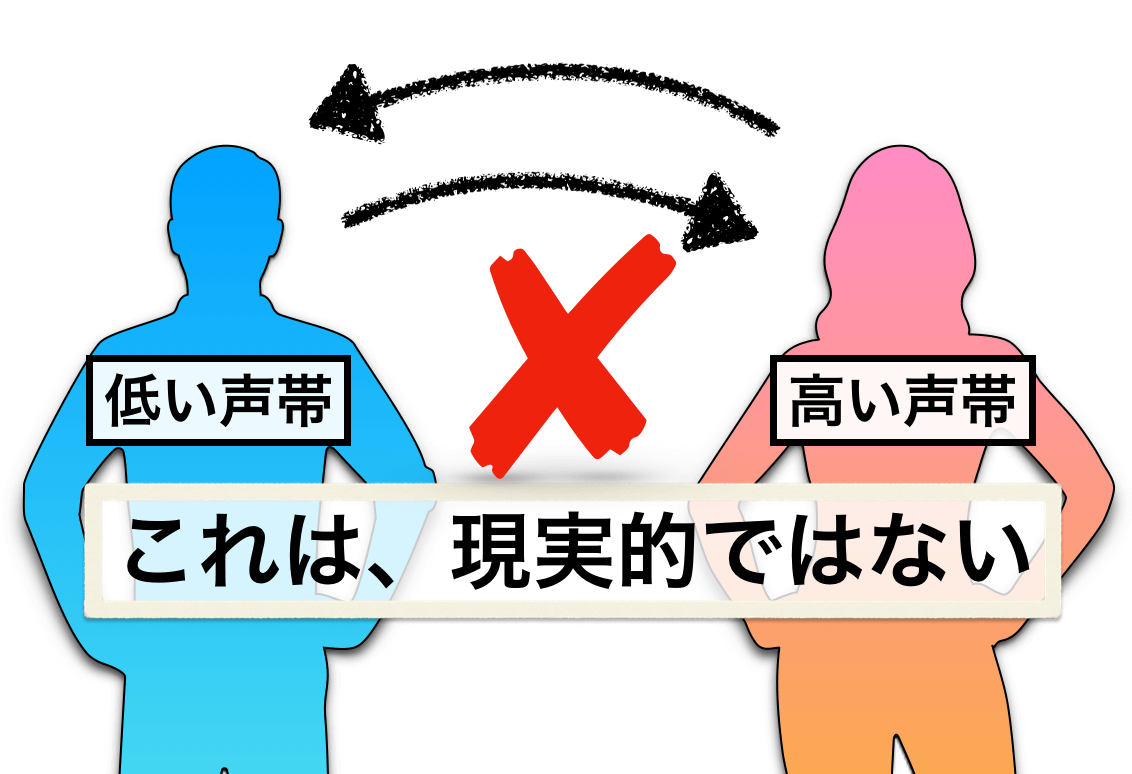

例えば、「声が低い男性シンガー」と「声が高い女性シンガー」が、お互いの歌声のようになろうと本気で訓練するとどうなるでしょう?

これは、いくら歌が上手いシンガーであっても、さすがに無理がありますね。トレーニングでどうにかなる問題ではありませんし、仮に音域的に歌えるようになったとしても、それが自分に合ったキーで歌うよりも魅力的になるということはまずないでしょう。

つまり、魅力的に歌えない方向性の練習をしているという点で、この二人は間違った方向性のトレーニングをしていることになります。

*これはあくまでもトレーニングにおけるお話です。医学的なアプローチで声帯そのものを変えてしまえば、理論上は不可能ではありません。

これはおそらく、多くの人が「男性と女性は声帯が全然違うんだから、当たり前じゃん。」と理解していることでしょう。

しかし、この『声帯が違うのは当たり前』という考え方を、個人差レベルまで落とし込めている人は意外と少なくなるのではないでしょうか。

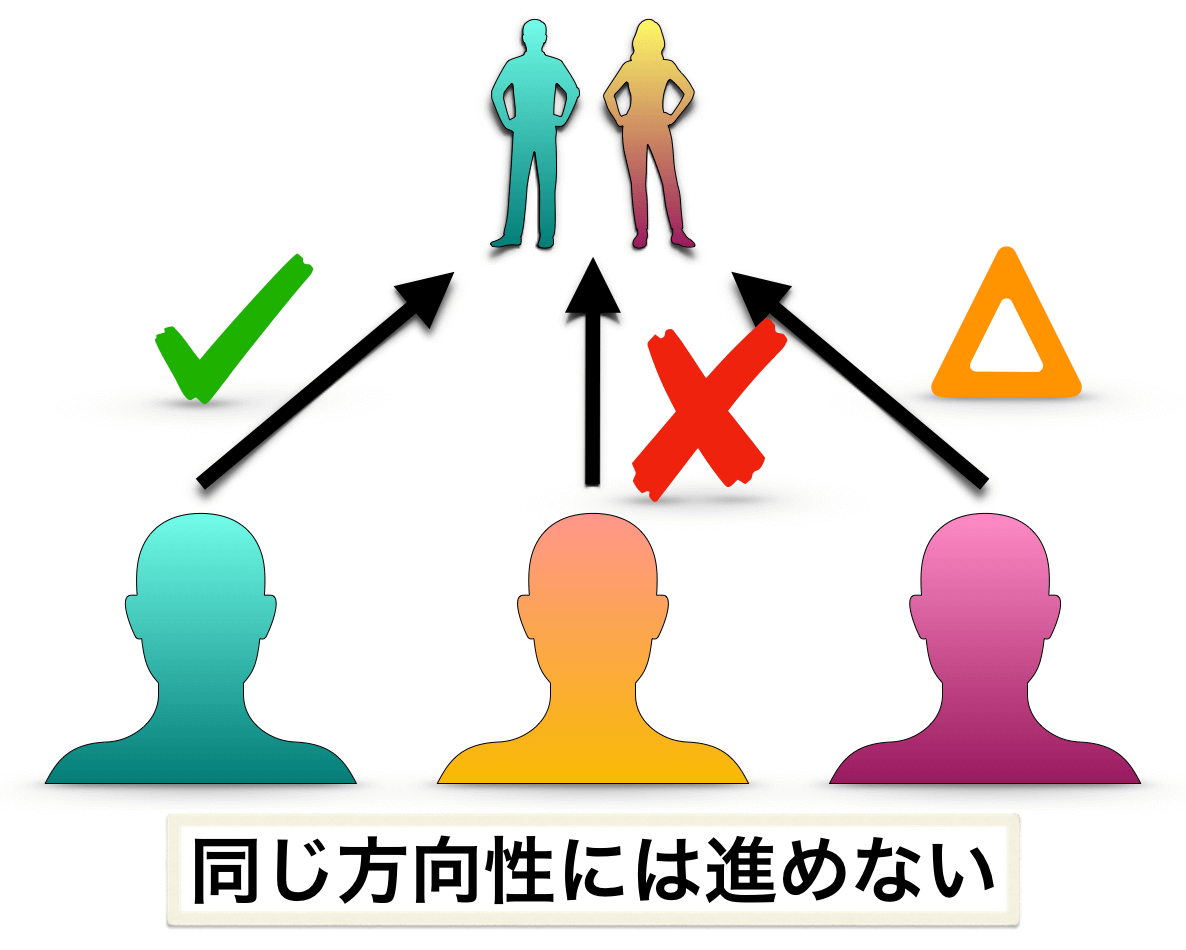

よくあるのが、

- 声が低い男性が声が高い男性シンガーの音域を目指している

- 声が低い女性が声が高い女性シンガーの音域を目指している

というパターン。

男女差は考慮できているのに、個人差は考慮できなくなってしまうのですね。

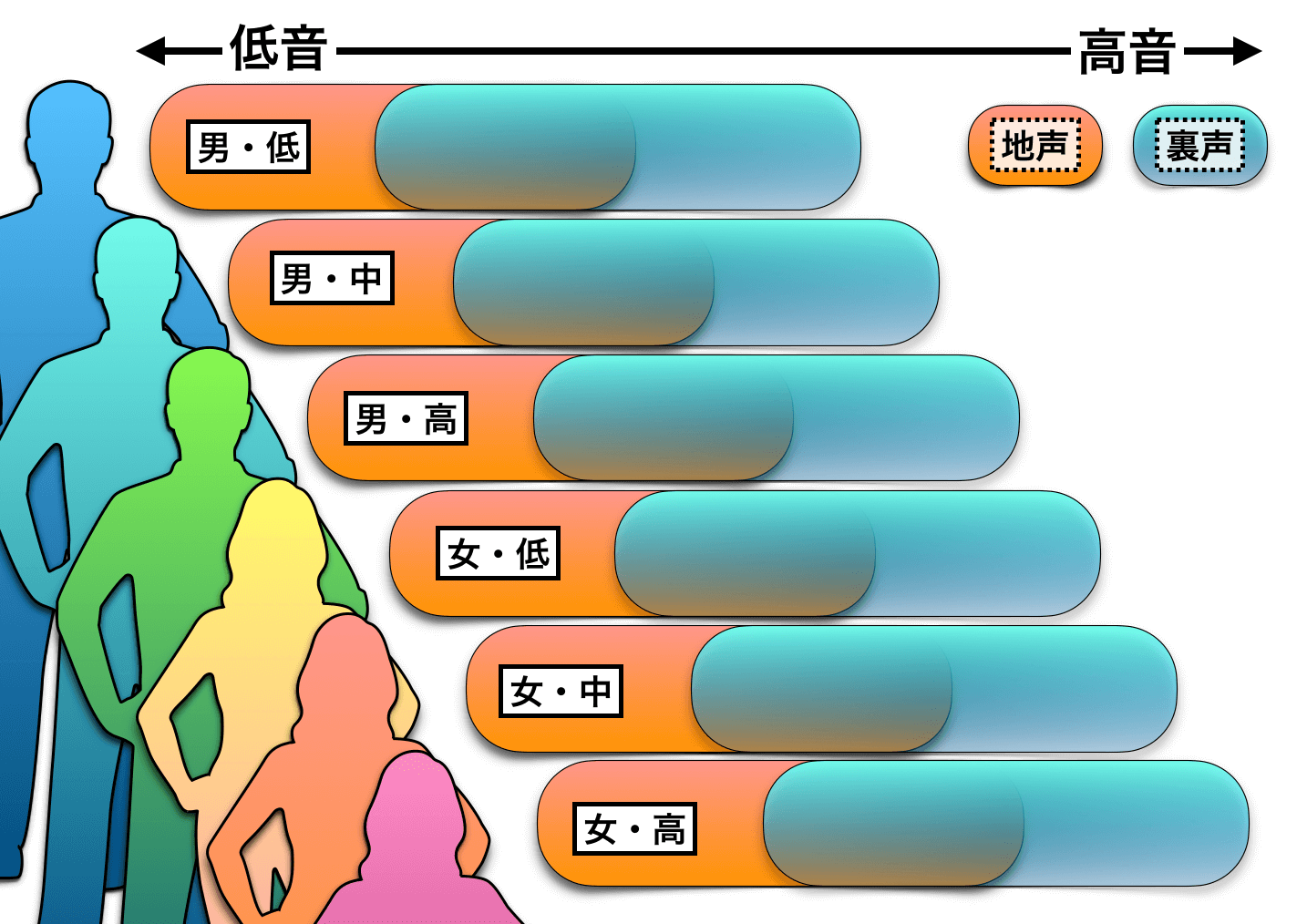

確かに、男女の差ほどわかりやすい差はありませんが、同性であっても個々の声帯には差があり、魅力的に歌える音域帯には人それぞれの違いがあります。

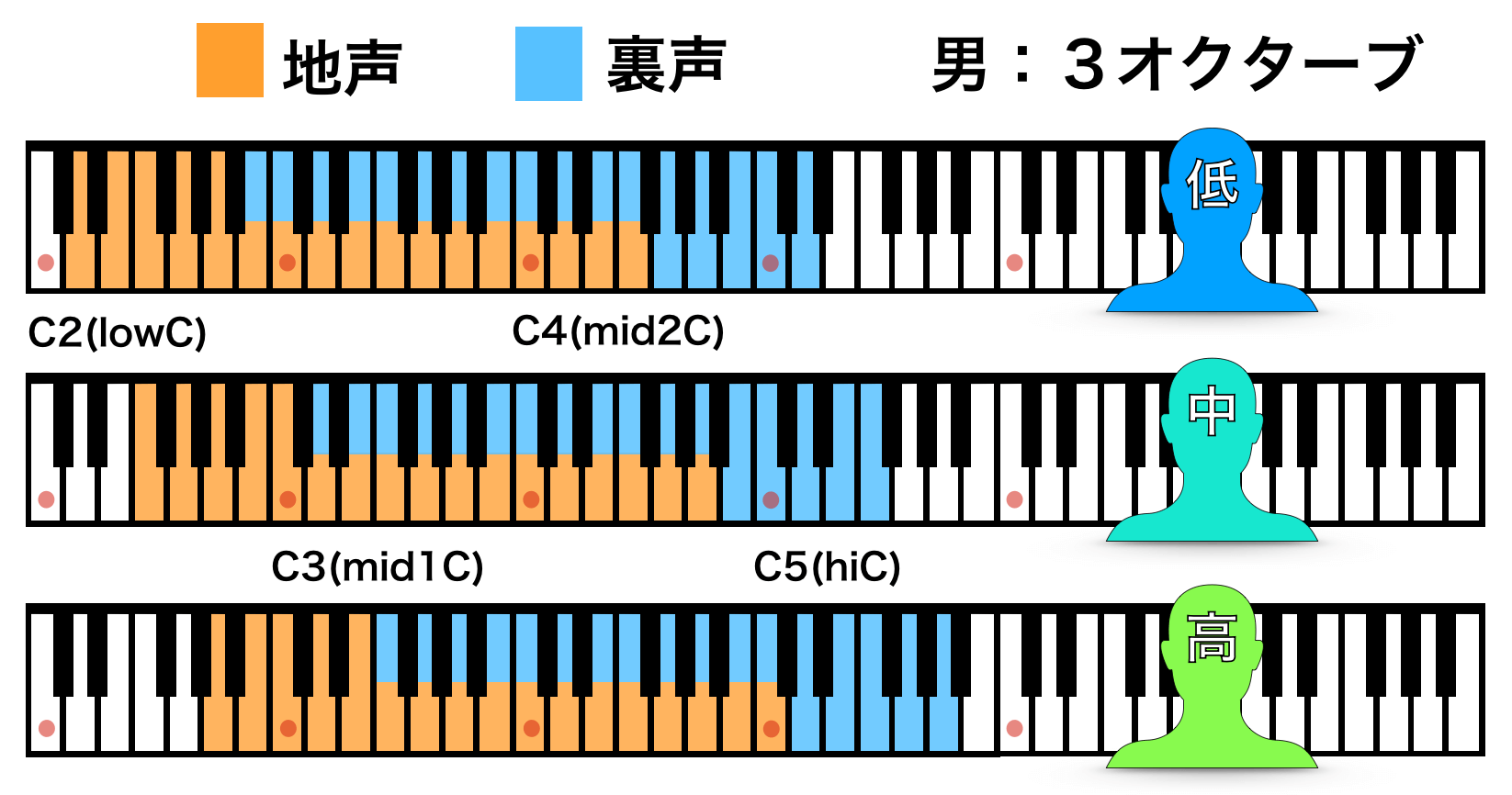

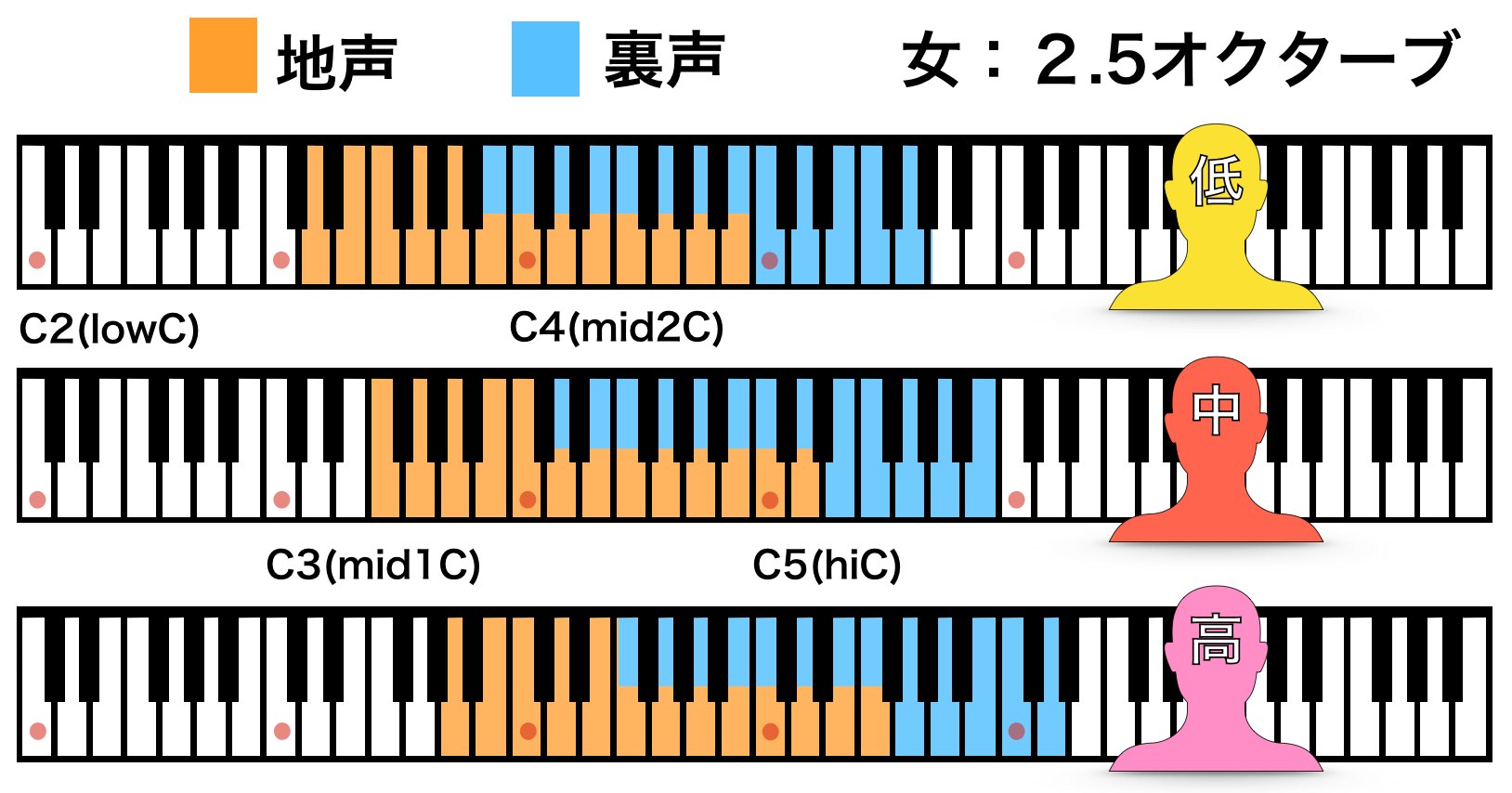

魅力的に歌える音域帯の参考例↓

*これらはあくまでも一例です。詳しくは『音域はどこまで広げられるのか』についての記事にまとめています。

一番わかりやすい音域を例にして掘り下げましたが、色々な項目でこのような個性の差があるので、人それぞれが自分の声帯に合う道を進まなければいけないということです。

「個性を活かす」とは、絶対的なルールがあるわけではないことに注意

一つ、注意しておかなければならないのは、「個性を活かす」と「個性に逆らう」というのは、絶対的な法則やルールがあるわけではないということです。

どういうことか?

例えば、

- 「低い声を持っている→低い声が得意」

- 「息っぽい声質を持っている→息っぽい発声が得意」

のように、そのまま沿った考え方をするのが、個性を活かす道の基本的な考え方です。

ところが、人によっては低い声を持っているのに高い音で歌う方が得意だったり、息っぽい声質の人が息っぽい発声で歌うのが苦手だったりする変則的なパターンもあります。

声帯の個性は様々な要因が絡み合うので、こういうことが起こる場合があるのですね。

この場合、他人から見ると個性に逆らっているように見えますが、そういうわけではなく、しっかりと個性を活かしていることになります。

つまり、個性を活かす道には絶対的なルールはなく、「自分に合うものは全て正解で、自分に合わないものは全て不正解になる」と考えておくといいでしょう。

自分の声帯の個性を活かすとは、

- 最初からある程度できる

- 得意・やりやすい

- 練習すると伸びやすい

- 他人から褒められた部分

などを目安に考えるといいのではないかと思います。

逆に、自分の個性に逆らう道は、

- できそうに思えない

- 不得意・やりにくい

- いくら練習しても全然伸びない

- 他人から「合ってない」と言われた部分

などを目安にしましょう。

まずは、「音域」「声質」としっかり向き合う

『声の個性』は細かく見ていくと、骨格、喉、舌、歯、あご、など色々な部分が関係し、極論を言えば体の全てが声につながる個性だと言えます。

ただ、中でも重要なのは『音域』と『声質』です。なので、まずはこの二つをしっかり把握しておけば、大きな問題は生まれないでしょう。

音域は、一般的には6タイプに分かれ、

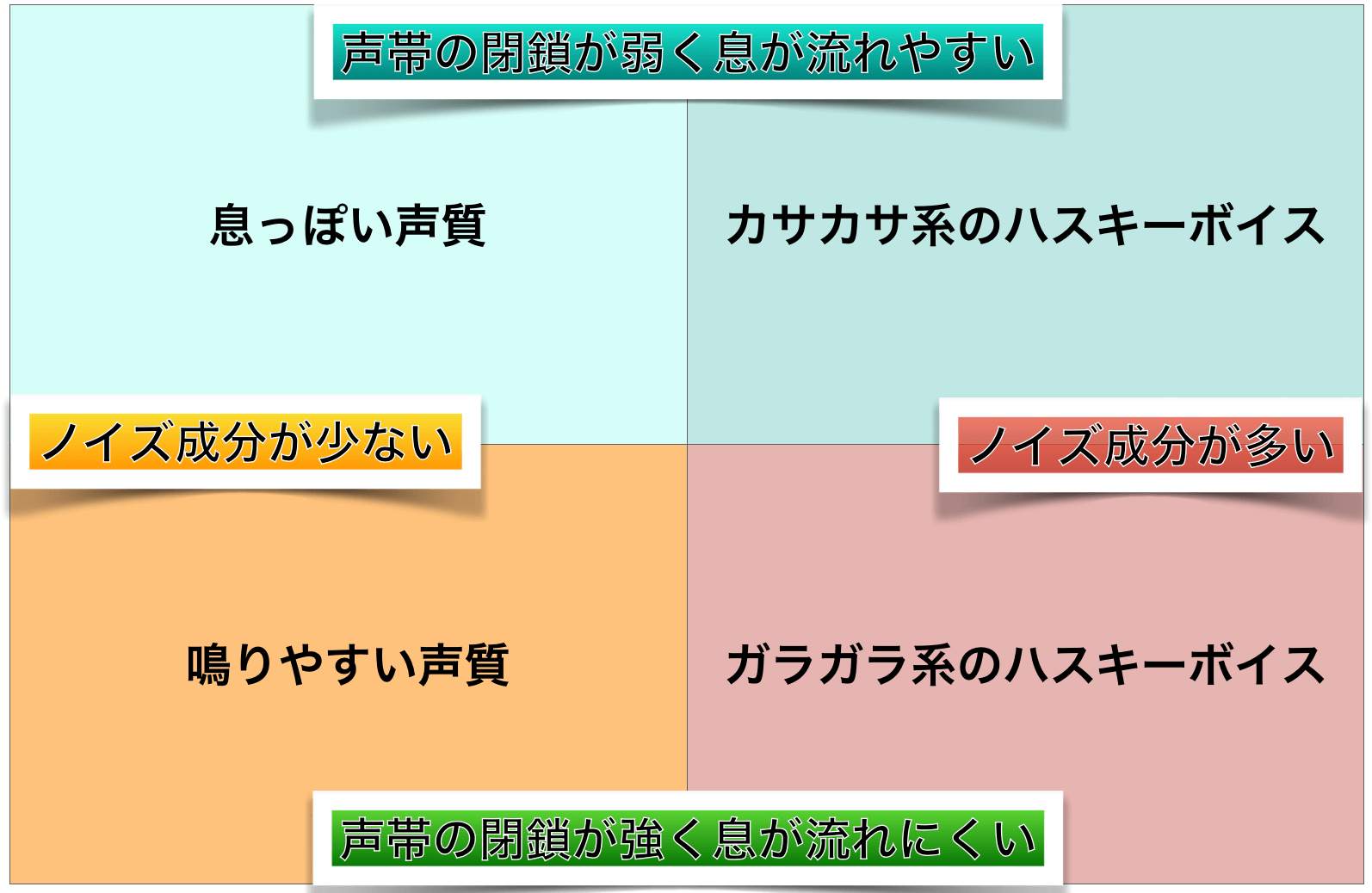

声質は大体4タイプに分かれます。

つまり、単純に考えると6×4=24通りのタイプがあるということになります。

もちろん、中には「中間でグループ分けしにくい声」、「どこにも当てはまらない特殊な声」といったタイプも存在するので、このようなタイプ分けはあくまでもざっくりとした目安です。

そういう面も含めて自分自身がどんな声帯を持っているかを理解することが大切なのですね。

注意点

*声変わりが終わるまでは声帯のタイプ(特に音域)が確定しないので、その点は注意です。

「特徴を掴んだら何をすればいいのか?」という疑問もあるでしょうが、その答えは人それぞれであり明確な答えはありません。

しかし、自分自身が自分の声について理解し、特徴を把握することが、自分自身の声を最大限に活かすための第一歩になると思います。まずは難しく考えずに、自分自身の声の特徴について理解すればOKでしょう。

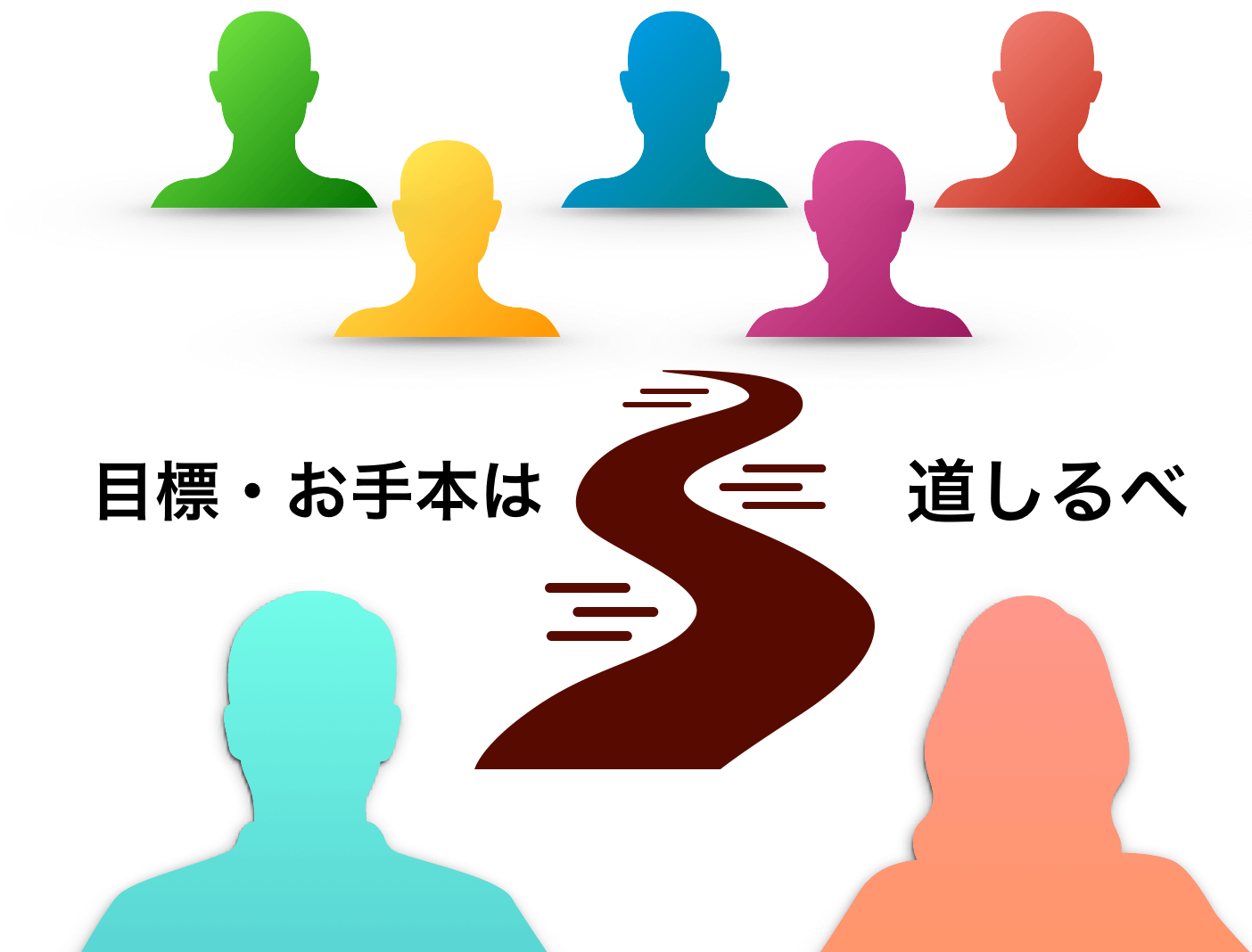

自分と似たタイプのシンガーをお手本の一人にする

もう一つ、「お手本選び」も自分の個性を活かすために非常に重要なポイントの一つだと言えます。

自分の声帯の個性(音域や声質)と似たタイプのシンガーをお手本にすることで、歌の成長の仕方を大きく変えることができるでしょう。

というのも、自分と似たタイプのシンガーには、自分の成長にとって良いヒントがたくさんあります。

結果的に、自分の個性を活かす道に繋がりやすくなるはずです。もちろん、完全に同じ声を持った人はいないため、その点を考慮する必要がありますが、似たタイプを選ぶだけでも良い道しるべになるでしょう。

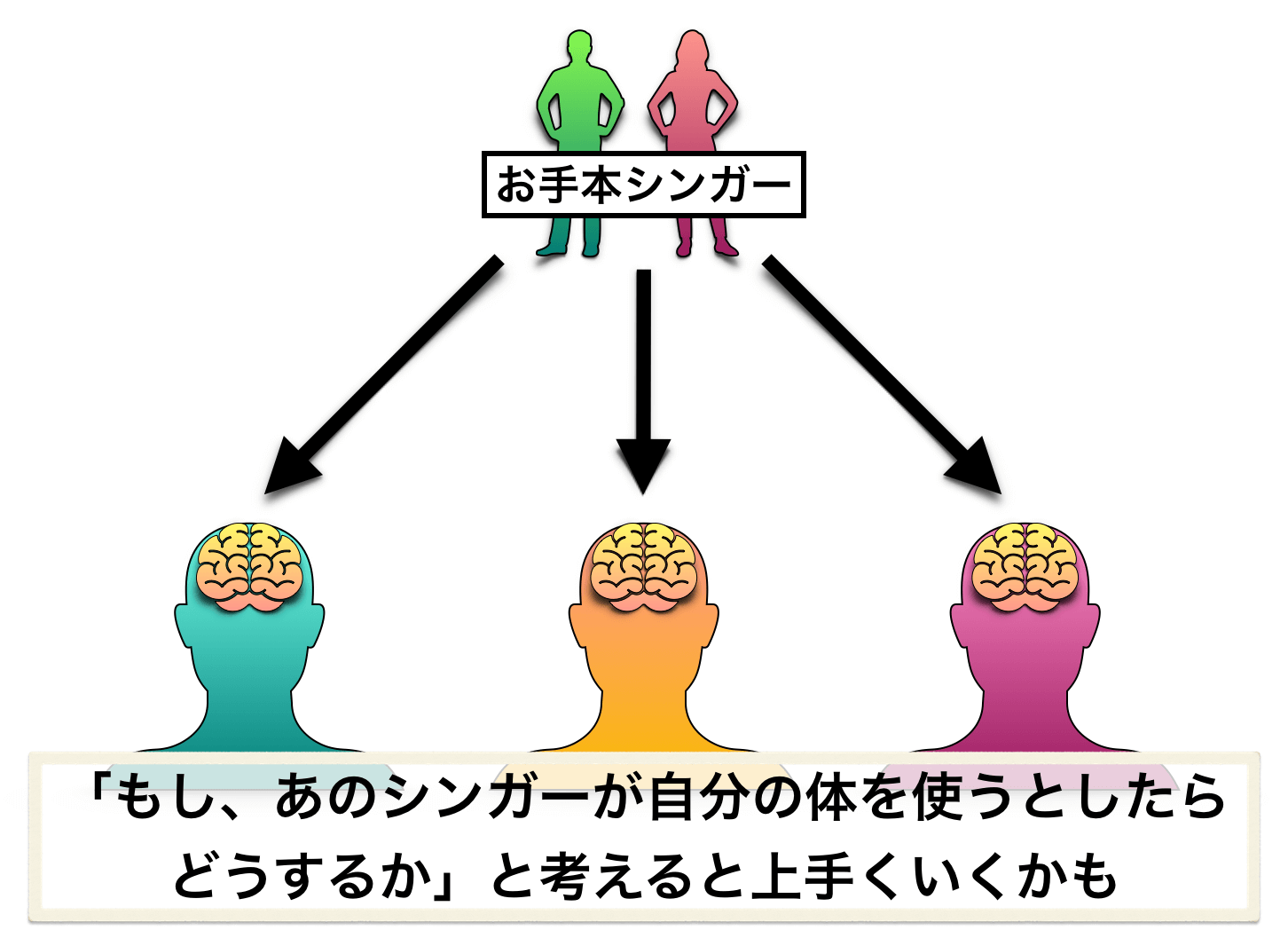

自分と違うタイプのお手本は、上手く変換する

とは言え、やはり好きなシンガーをお手本にしたいというのは誰もが思うことでしょう。

もちろん、それ自体は問題ありませんが、もし自分と違うタイプのシンガーを選んだ場合は、そのまま真似をしようとすると、個性に逆らってしまう道になってしまう可能性があります。

なので、自分の個性を活かす道にするためには、上手に自分の体に置き換えることが必要でしょう。例えば、「もしもお手本のシンガーが自分の体を使って歌を歌うとしたら、どのような歌声になるのか」をイメージするのがおすすめです。

しかし、これは意外と難しいことでもあるので、上手くできない場合は無難に自分に似たシンガーをお手本にした方がいいかもしれません。

-

-

歌が上手くなるためには”お手本シンガー選び”も重要だろう

続きを見る

②録音した自分の声に、ほとんど違和感を感じない状態になっている

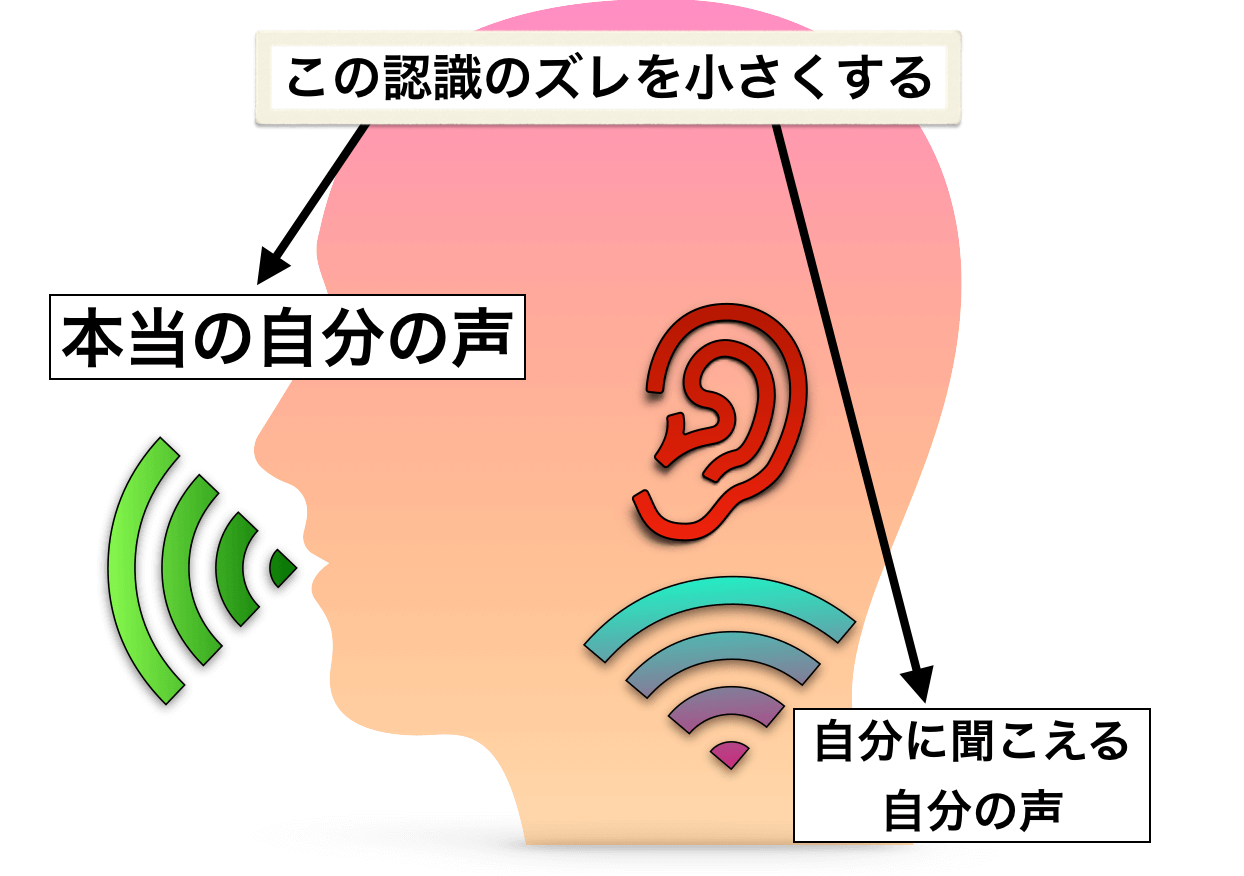

これは「自分に聞こえる自分の声」と「本当の自分の声」の誤差をあまり感じない耳(脳)になることが重要ということ。

これは「自分に聞こえる自分の声」と「本当の自分の声」の誤差をあまり感じない耳(脳)になることが重要ということ。

簡単に言えば、自分が歌った録音を聴いたときに、違和感をほとんど感じない状態になればいいということです。その理由は、歌の成長速度に大きく関わるからです。

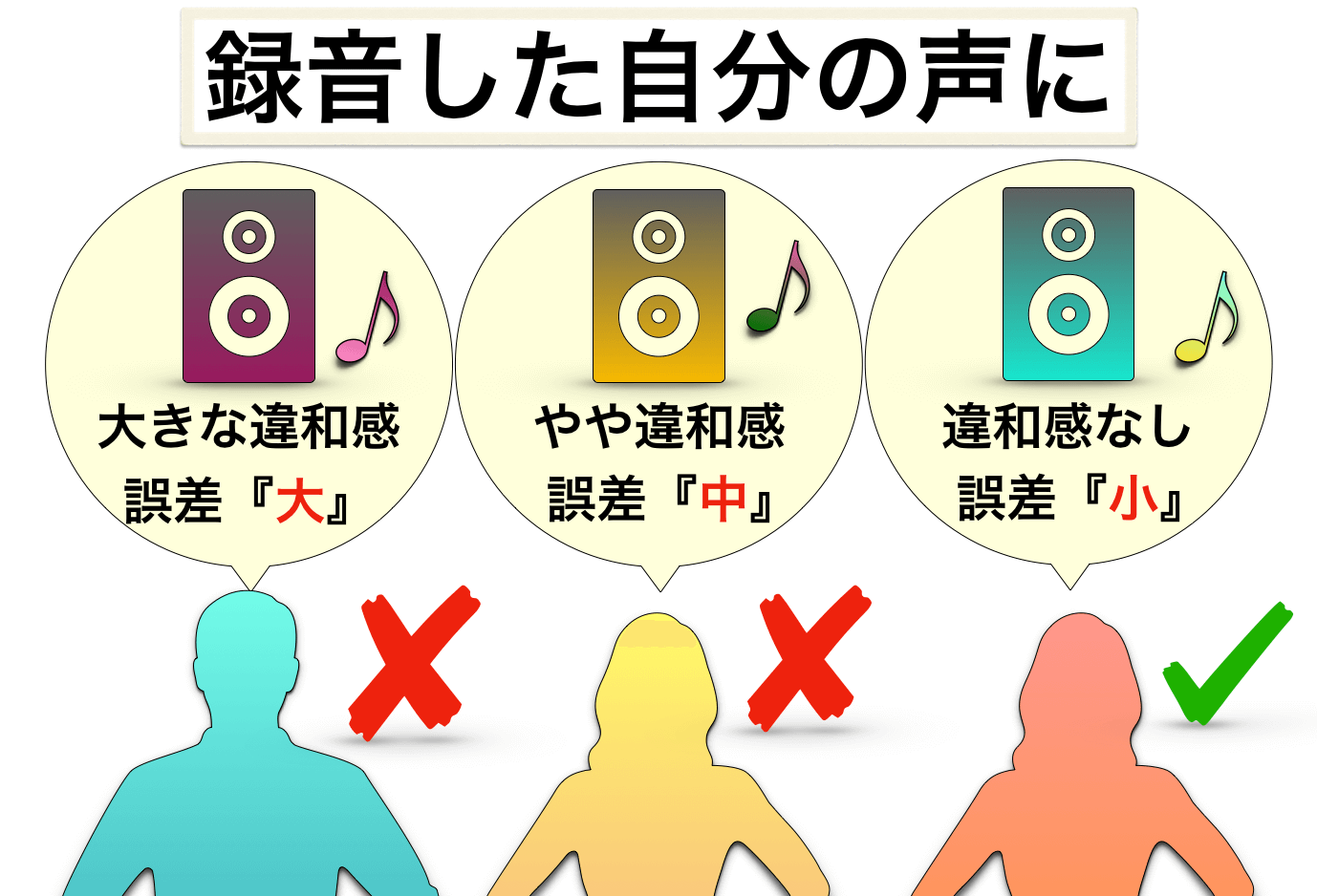

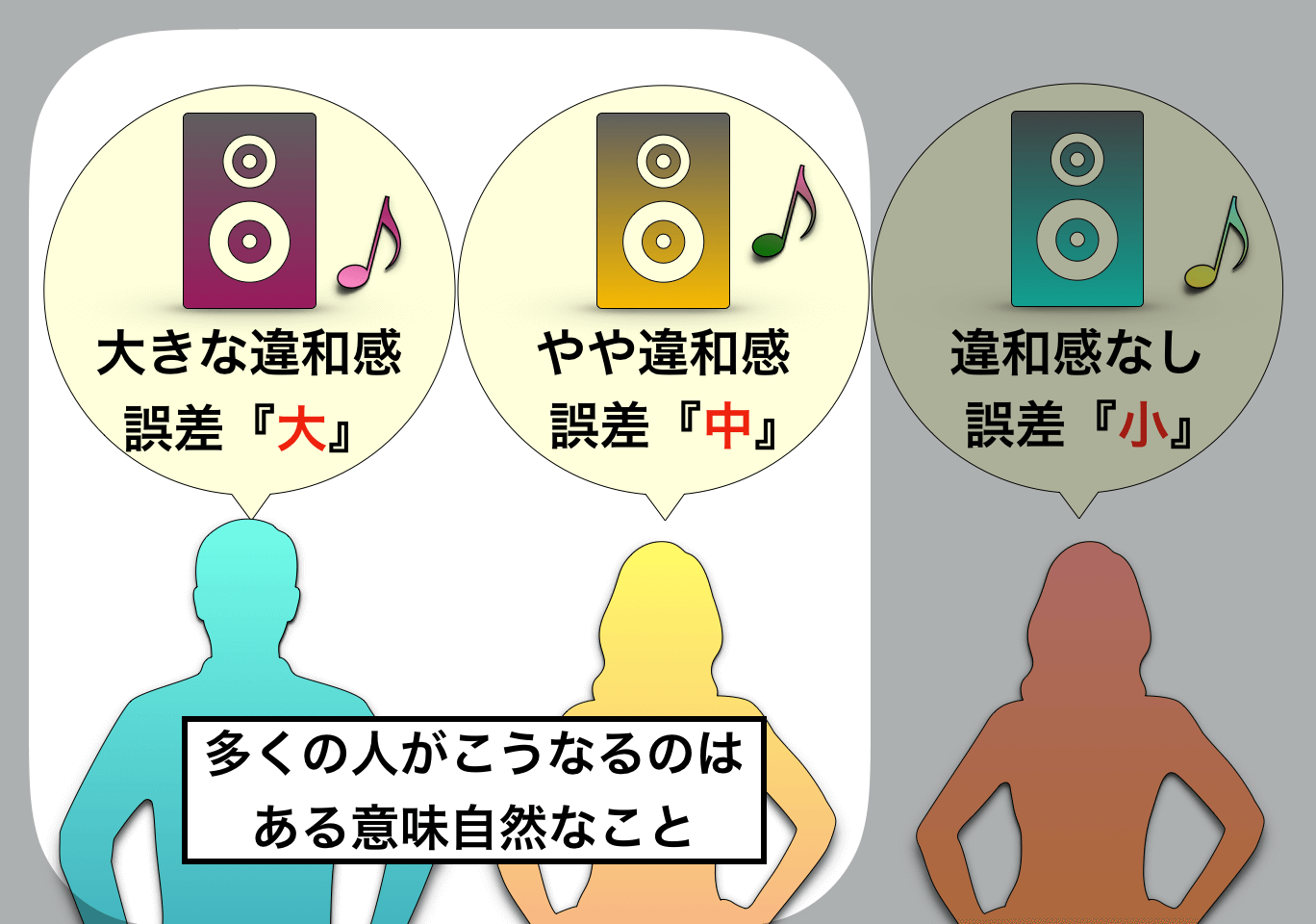

あくまでも目安ですが、自分の歌声をスマホなどで録音して聞いた時に、

- 「うわ、気持ち悪い声。これが自分の声?聞きたくない!」→*誤差『大』

- 「気持ち悪いとまではいかないけど、録音した声はそれなりに違和感を感じる。普段歌っている感じより若干変に聞こえるし、イメージ通りじゃない。」→* 誤差『中』

- 「うん、いつも通り。良くも悪くもこれが自分だし、ほとんど違和感は感じない。」→*誤差『小』

*この「気持ち悪さ」は、自分の声に対する嫌悪感など心理的な問題によって生まれることもありますが、ここではあくまでも誤差によるものだけが対象です。

体の仕組み上、完全な誤差のない状態になることはできませんが、自分の歌声を聴いた際に、自分がイメージする歌声とのズレが少ない状態になることはできます。

「本当の自分の声」と「自分に聞こえる自分の声」のズレは歌に悪影響

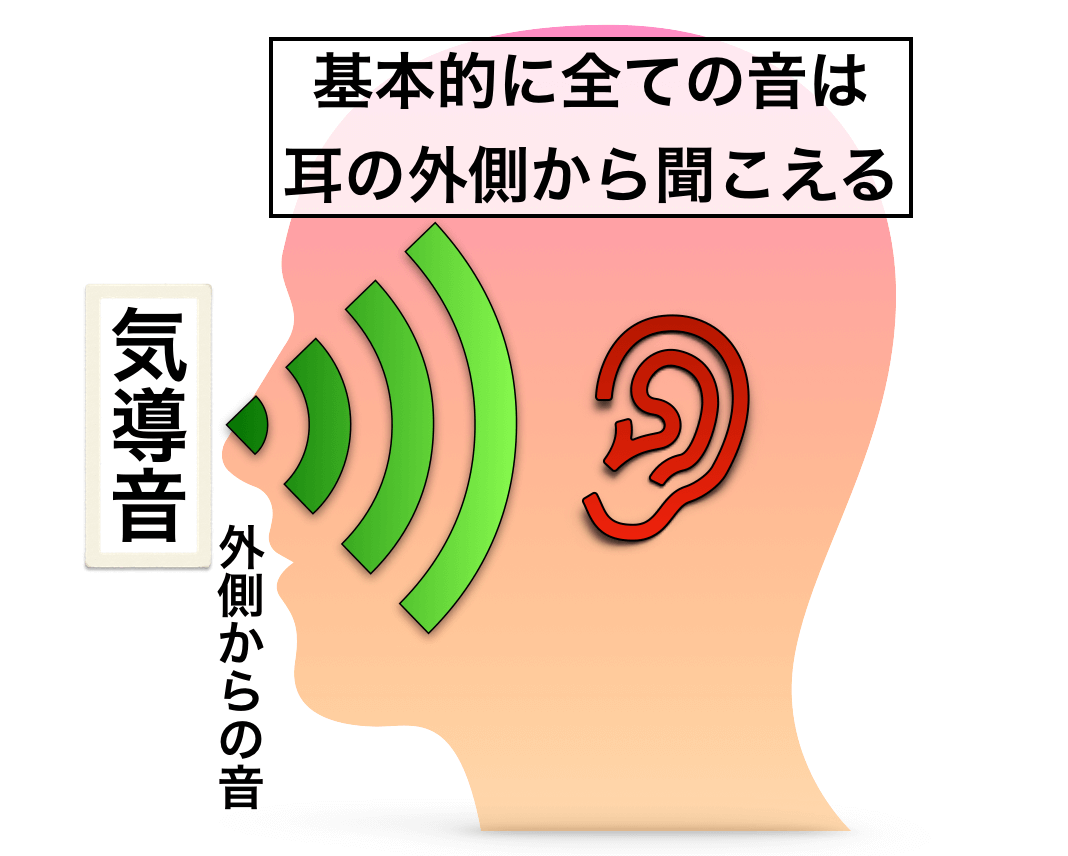

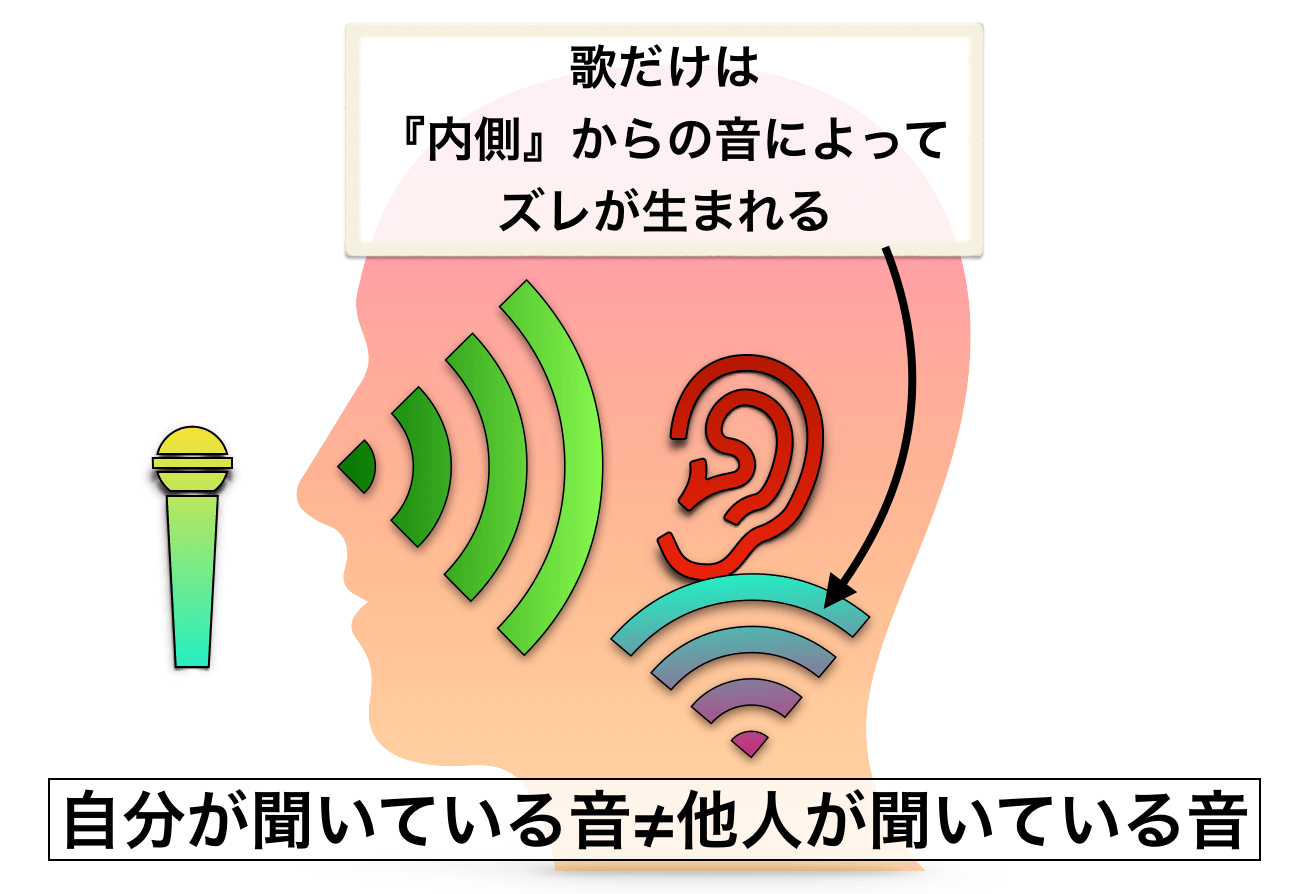

基本的に自分の声以外の音は、耳の外側から聞こえてくる音で、「気導音」と呼ばれます。

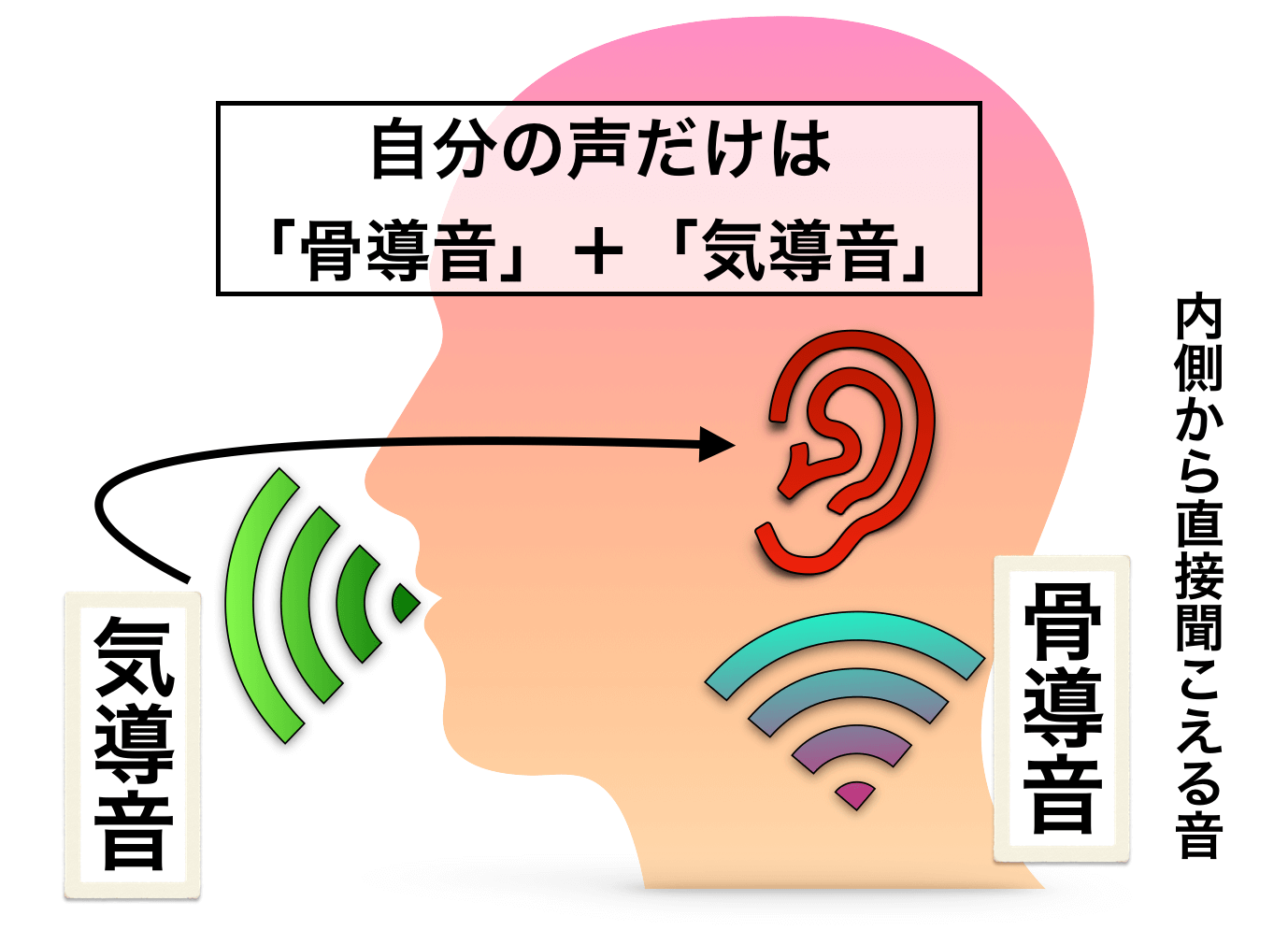

それに対し、自分の声だけは耳の内側から聞こえてくる音(*「骨導音」と呼ばれる)が混ざって聞こえます。

これが原因で、多くの人は自分の声の認識にズレが生じています。

そして、この「骨導音」によるズレが様々な悪影響を及ぼします。

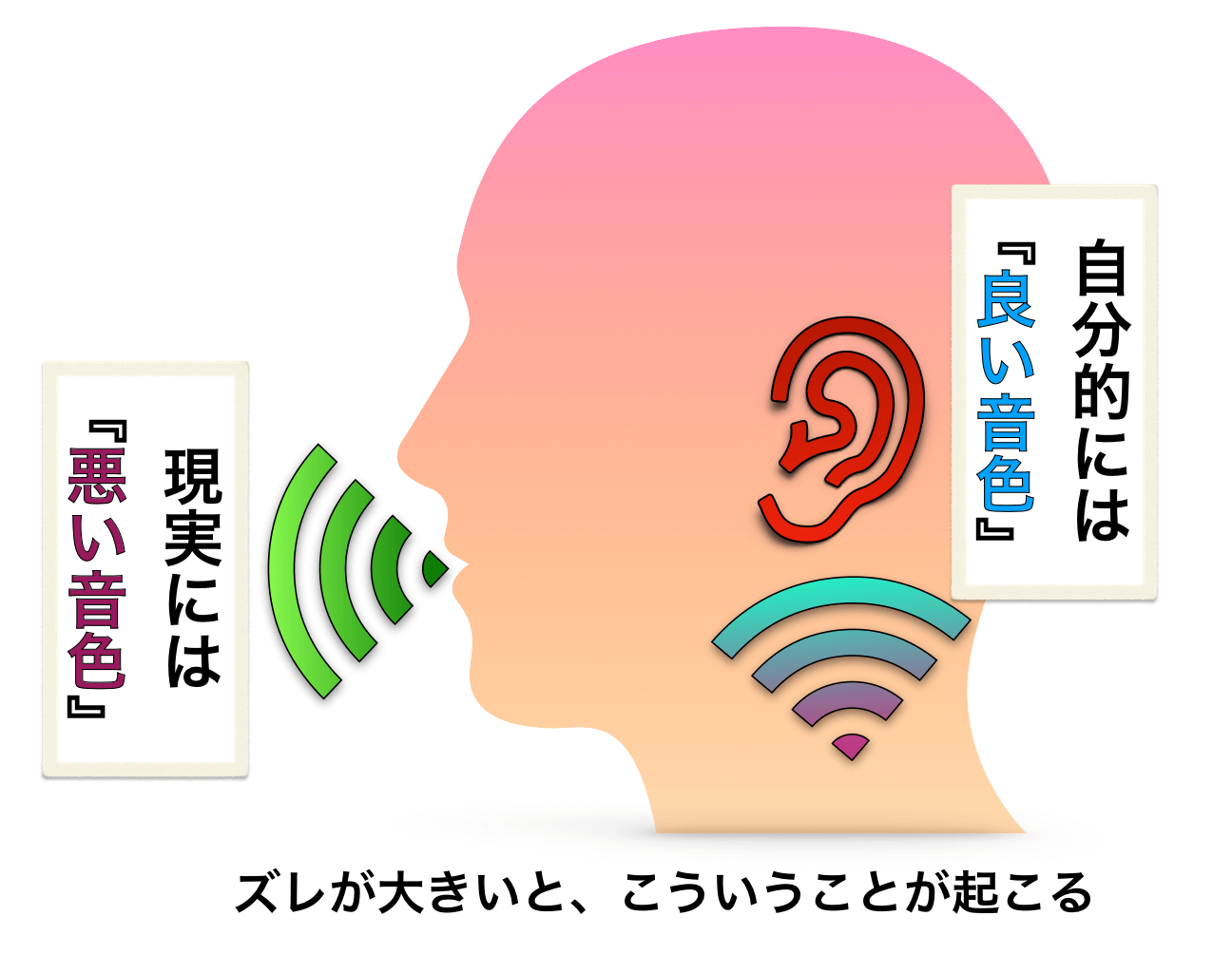

例えば、極端に表現すると「自分ではすごくいい音色の声を出しているように聞こえるが、実際はいい音色ではない」「自分では音程が合っているように聞こえるが、実際は全然合っていない」というようなことが起こってしまうということです。

一般的に、『音痴』と呼ばれる状態の主な原因も、骨導音の影響が大きいと言われています。脳が勝手に骨導音を補正してしまうためです。

なので、歌においてはこの誤差を小さくすることが重要になるということですね。

ちなみに

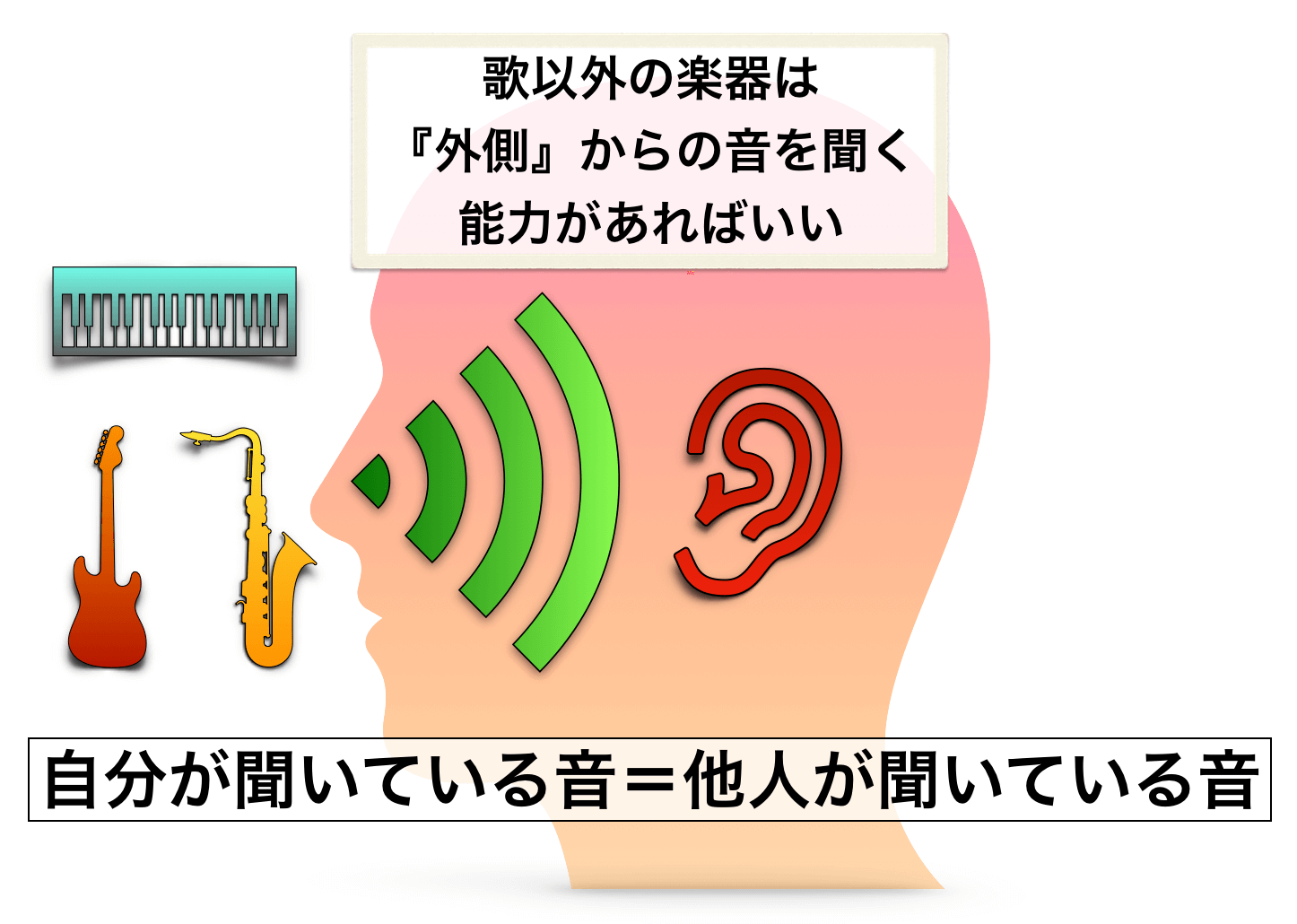

ボーカル以外の音楽家(例えばピアニスト、ギタリスト、ベーシストなど)は、こんなこと考えなくてもいいのです。

なぜなら、音を聴く際に骨導音を使っていないからです。

一方、ボーカリストだけは自分の声を出す際に骨導音の影響を受けます。

つまり、音楽家の中でボーカリストだけが骨導音と向き合わなければならないということです。

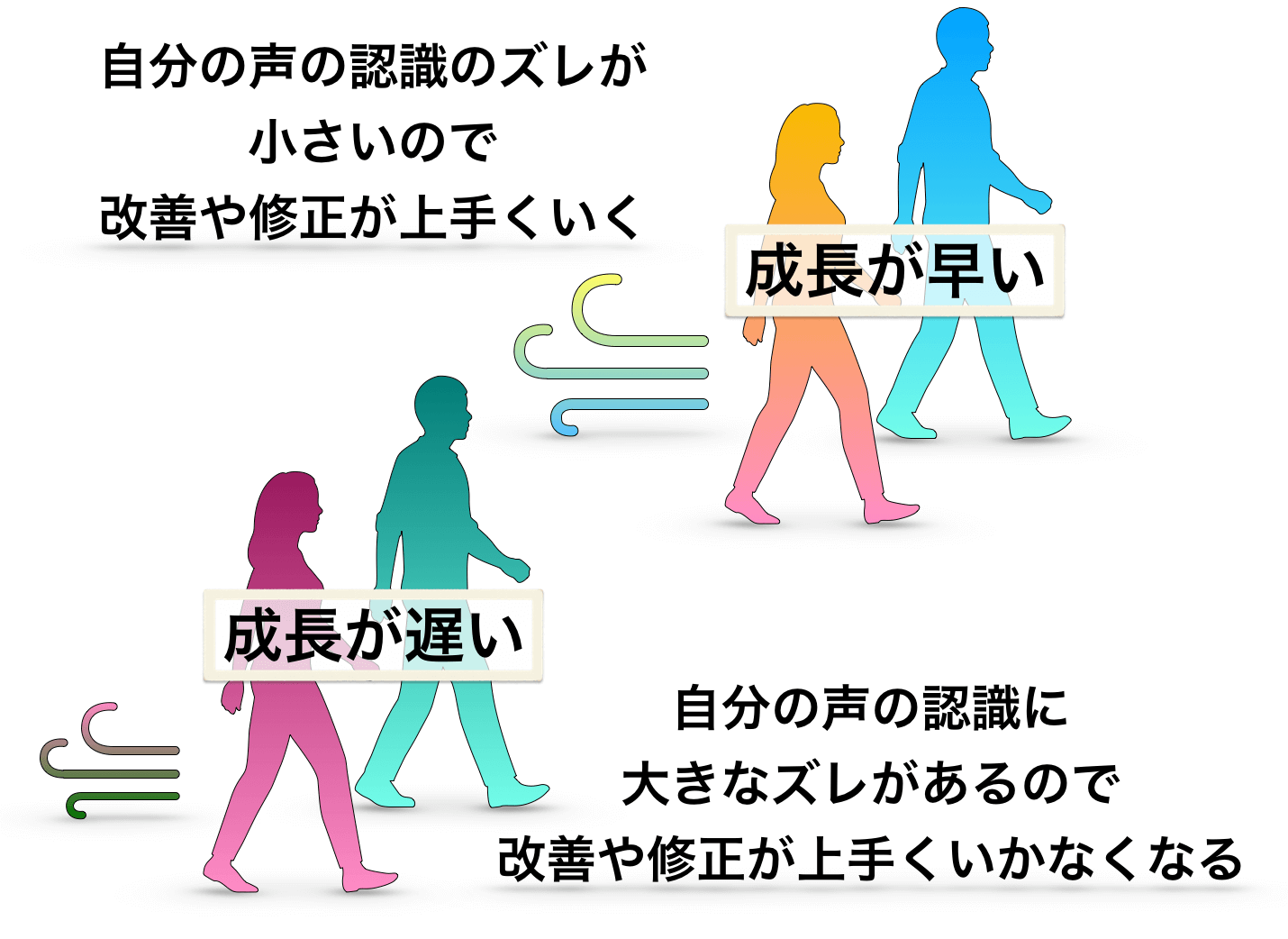

最大のメリットは、歌の成長効率が高まること

歌の成長において、耳の誤差が小さくなることはかなりのメリットがあります。

- 自分の歌声を正確に評価できるようになる

- 音程やリズム、発声や表現などの修正が上手くいくようになる

などによって、結果的に歌が上手くなりやすい状態になると言えます。

要は「他人にどう聞こえているか」を間違えにくいということです。

なので、ズレが小さい人と大きい人で比較すると、前者の方がより早くスムーズに成長すると言えます。

誤差の小さい耳を作る方法は、録音をたくさん聞く

多くの人は、普通に生活をしていれば最初は誤差が「中」か「大」くらいになっているでしょう。

自分の声を客観的に聞く機会はそうないので、このズレが生まれてしまうのは仕方のないことです。

ただ、誰でも誤差を修正することは可能です。

ズレを修正する

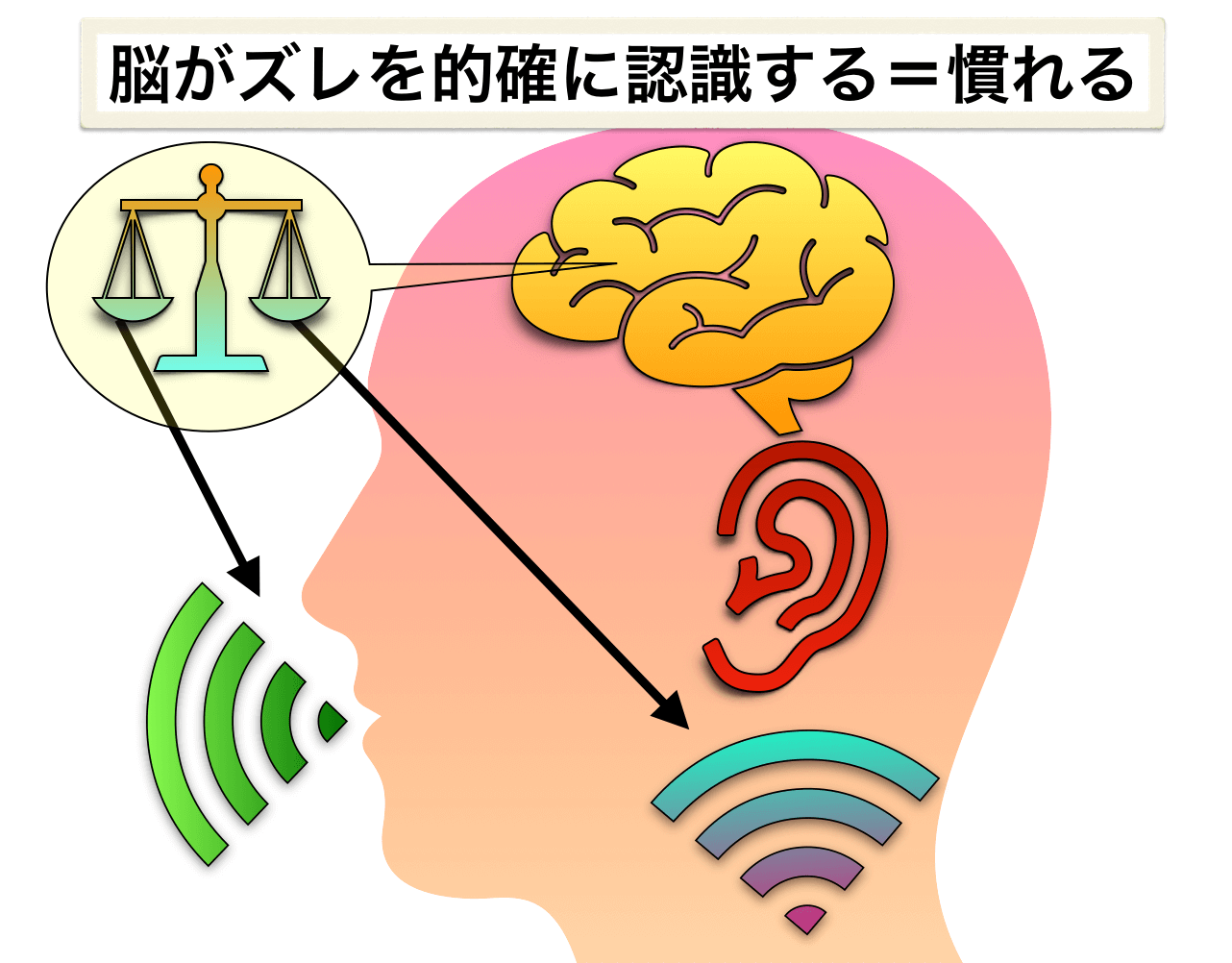

方法の一つとして、『常にマイクで歌って自分の声をスピーカーから聴く』という方法があります。マイクから聞こえる声をずっと聴いていると、だんだんと自分の本当の声を認識できるようになり、誤差が小さくなっていくでしょう。

しかし、常にマイクを使うというのは環境的にできない人の方が多いです。

なので、一番良い方法は、『自分の声を録音して何度も聴くこと』です。

スマートフォンの録音や動画撮影で十分です。動画撮影の方が映像がある分、自分の声を客観的に聴きやすいかもしれません。やりやすい方を選びましょう。

自分の声を聞くのは嫌な人もいるでしょうが、これは我慢です(*ある意味、嫌な人ほど聞くべき)。

人間の脳は不思議なもので、最初は自分の声に大きな違和感を感じていたはずですが、繰り返し何度も聞いていると違和感がなくなり、いつの間にか自然な声と感じるようになります。

これはおそらく、脳が認識のズレを修正してくれるのだと思われます。

なので、とにかく録音を繰り返して慣れるのが大切です。プロのシンガーもレコーディングという名目で録音はたくさんしていますから、そういう点ではこの作業は必須とも言えるのかもしれません。

*録音なんてしたことがなくても、自分の声の認識のズレが少ない人も時々います。これは、発声の質が良いことが原因の一つだと考えられます。詳しくは「歌が上手い人は自分の声の聞こえ方の誤差が小さい」という記事にまとめています。

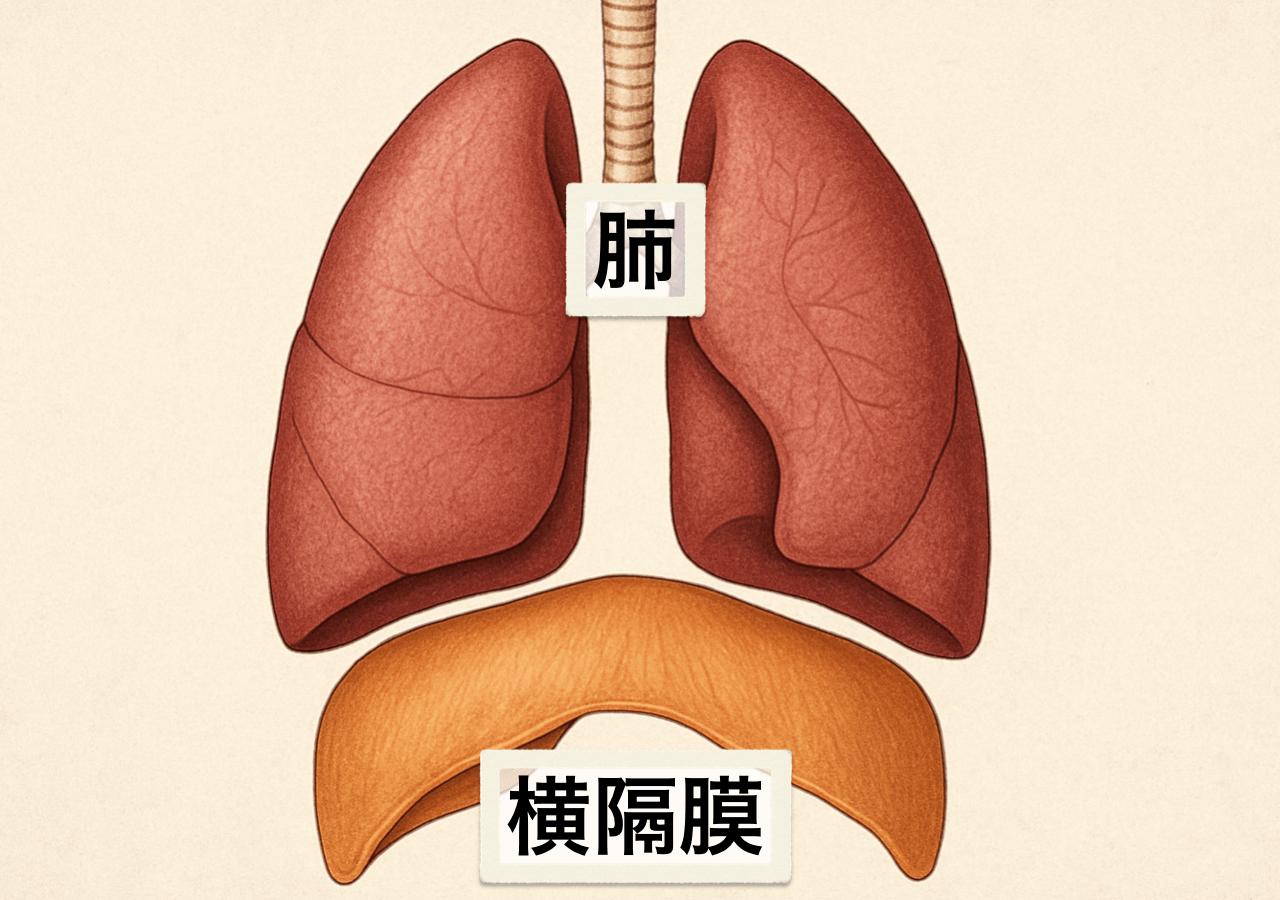

③『横隔膜』がしっかりと上がる状態になっている

横隔膜の動きは発声に大きく関わり、歌の成長にも影響します。

- 横隔膜が上がる=息を吐く、発声する

- 横隔膜が下がる=息を吸う

特に、『横隔膜がしっかりと上がること』。これが重要。

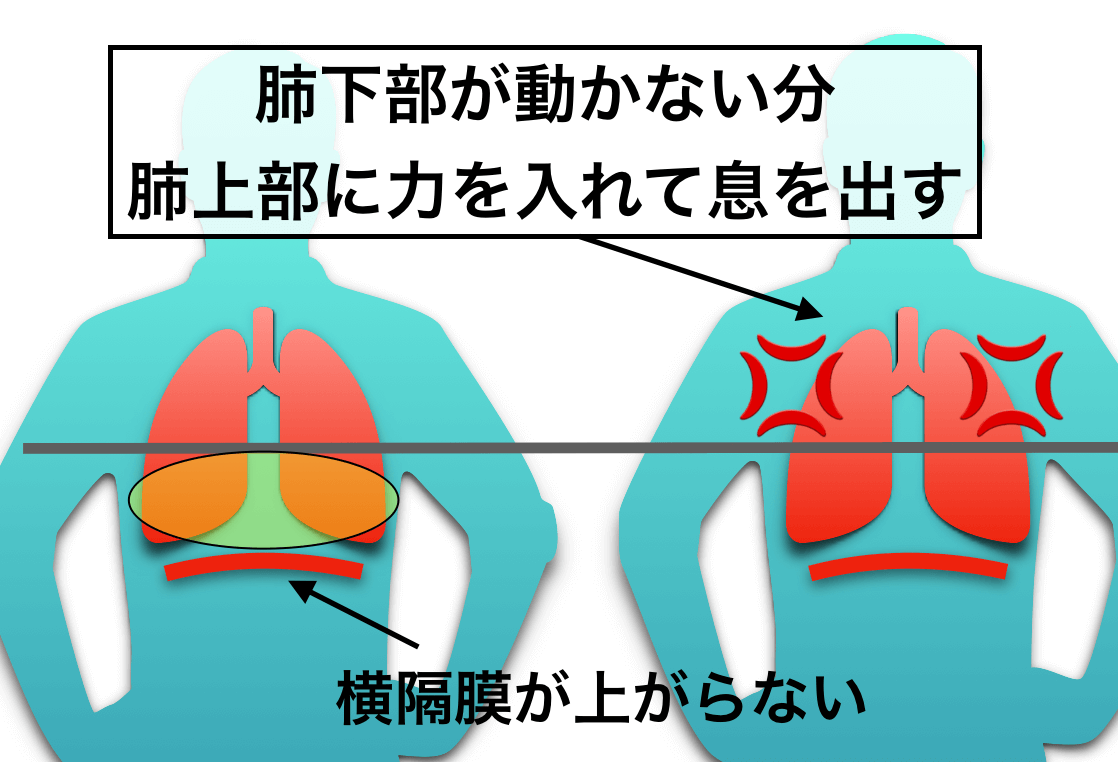

横隔膜がスムーズに上がらないと、

- 横隔膜(肺下部)主体で息を吐けない

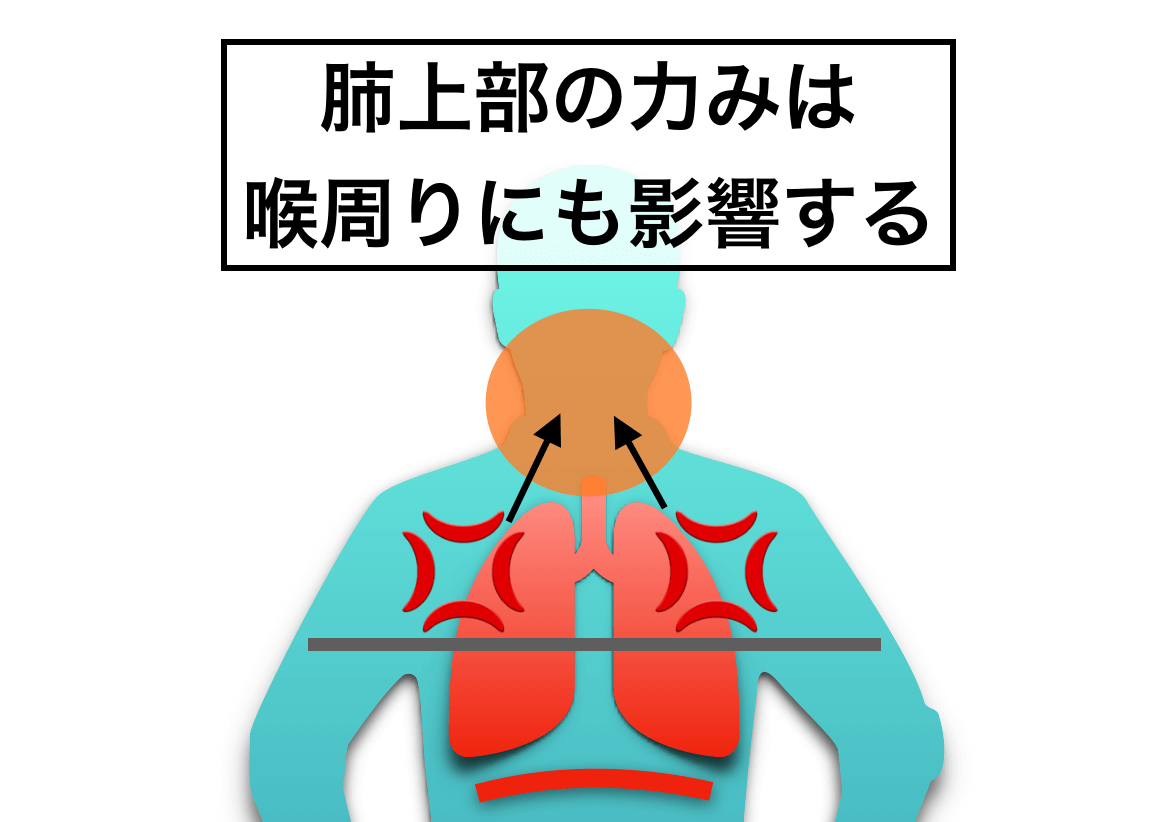

- 横隔膜が動かない分を胸郭(肺上部)で補おうとする

- 胸郭の力みが喉周りや声帯にも影響する

- 喉が力んで声が出しにくくなる

という流れで、発声そのものに大きく影響します。

つまり、『横隔膜が上がらない=喉に力が入る』ということです。

そしてこれが、胸式呼吸がダメで、腹式呼吸が良いとされる最大の理由です(*『腹式呼吸のメリットについて』)。

ということは、横隔膜が柔軟でなければ、声帯部分のトレーニングをたくさんしていても、効果が半減したり、成長が鈍ってしまう可能性があるということになります。

逆に、横隔膜がスムーズに上がる人は、成長もスムーズにいきやすいということ。なので、横隔膜が上がるのが大事なのですね。

この「横隔膜の上がりやすさ」は、能力的に気付きにくい部分です。能力がある人も、そのおかげで声が出やすいとは気づかないですし、能力がない人も、そのせいで声が出しにくいとは気づきにくいです。

そして、横隔膜が硬く上がりにくい人も意外と多いのです。

そういう点で、歌の成長に大きく関わってくるポイントになるということ。

ちなみに

「横隔膜が下がる動き(吸う動き)はどうでもいいのか?」という疑問もあるでしょう。これは、もちろん大事ではあるのですが、そこまで意識しなくても問題ないです。

なぜなら、上がる動きが柔軟であれば自然に下がるからです。逆に、横隔膜はしっかりと下がっても、綺麗に上がるとは限らないので、下がる側よりも上がる側に着目しておく方がいいのです。

横隔膜が上がるようにするトレーニング

横隔膜がしっかりと上がるような柔軟性を身につけるには、『息を吐き切るトレーニング』や『ドッグブレス』がおすすめです。

【①息を吐き切るトレーニング】

やり方は簡単で、限界まで息を吐き切るだけです(*無理のない範囲で)。

どんなやり方でもいいのですが、

- 「スーーー」の発音で吐き続ける

- 秒数を声に出して数え続ける

などの方法がやりやすいでしょう。

上手く吐ききれない人は、苦しくなってきた時に「フッ!フッ!フッ!フッ!」と勢いをつけて吐くと、吐き切りやすいです。

限界まで息を吐き切ると、横隔膜が強制的に上がるので、固まった横隔膜をほぐすことができます。もちろん、すぐにほぐれるわけではありませんが、継続することで、意識しなくてもスムーズに上がる横隔膜になってきます。

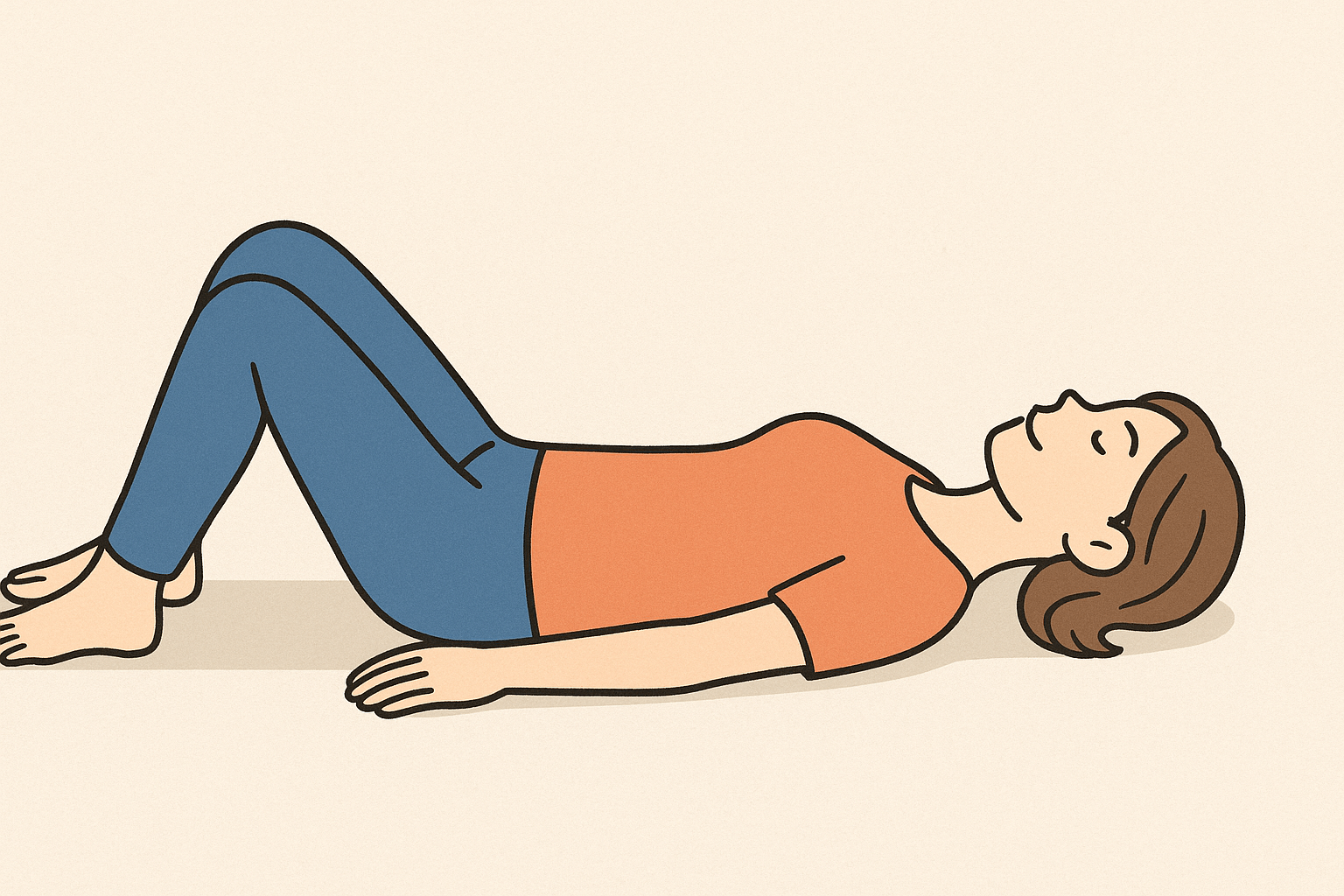

また、仰向けで寝た姿勢や、仰向けで膝を立てる姿勢だと横隔膜がより動きやすくなります。

【②ドッグブレス】

これは犬の呼吸のように「ハッハッハッハッ!」と勢いよく発声するトレーニングです。

このトレーニングは、横隔膜を瞬発的に動かしやすいので、柔軟性を高めるのにも良いです。

-

-

ドッグブレスのやり方と効果:横隔膜の柔軟性を鍛えて声と息を連動させる

続きを見る

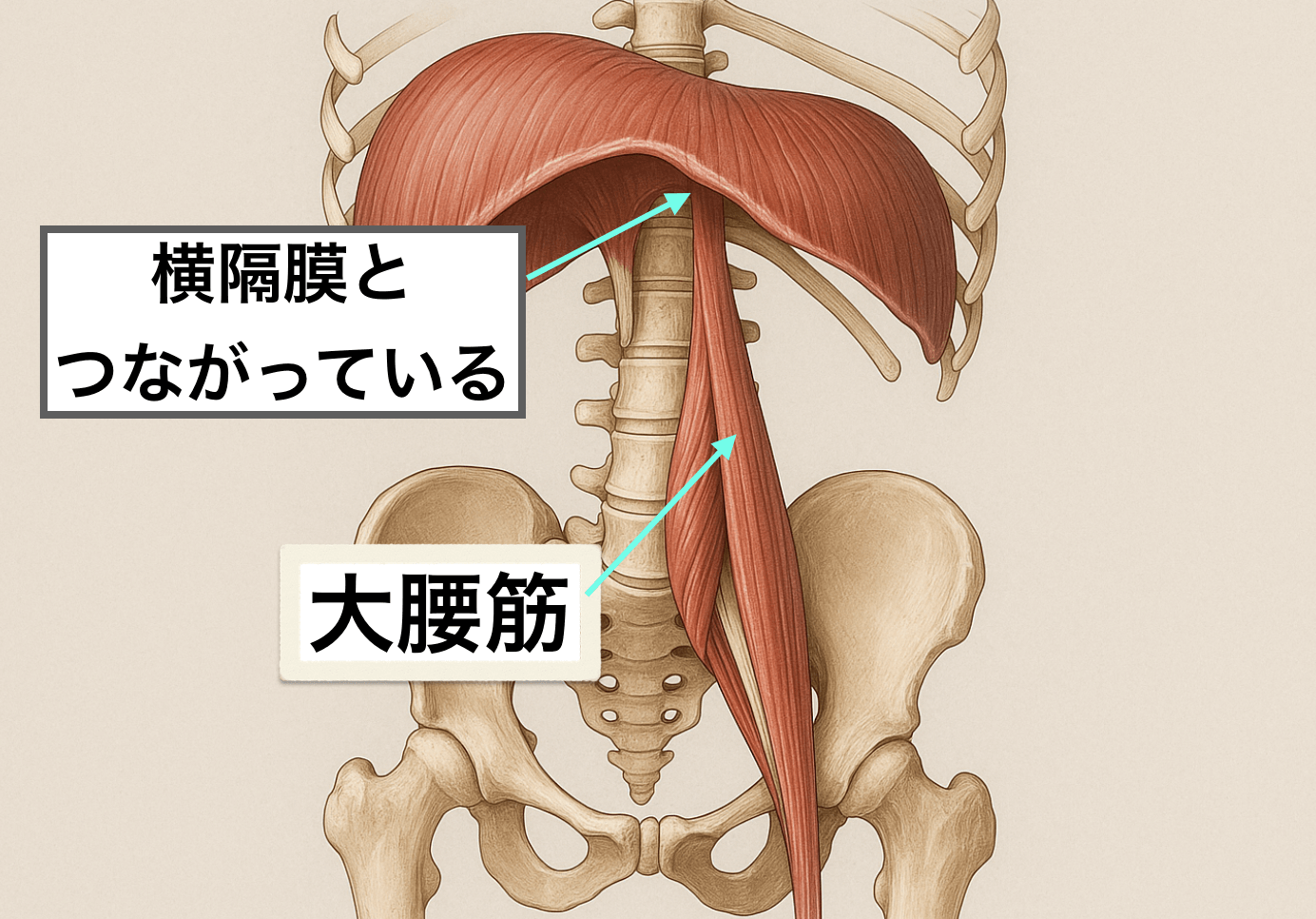

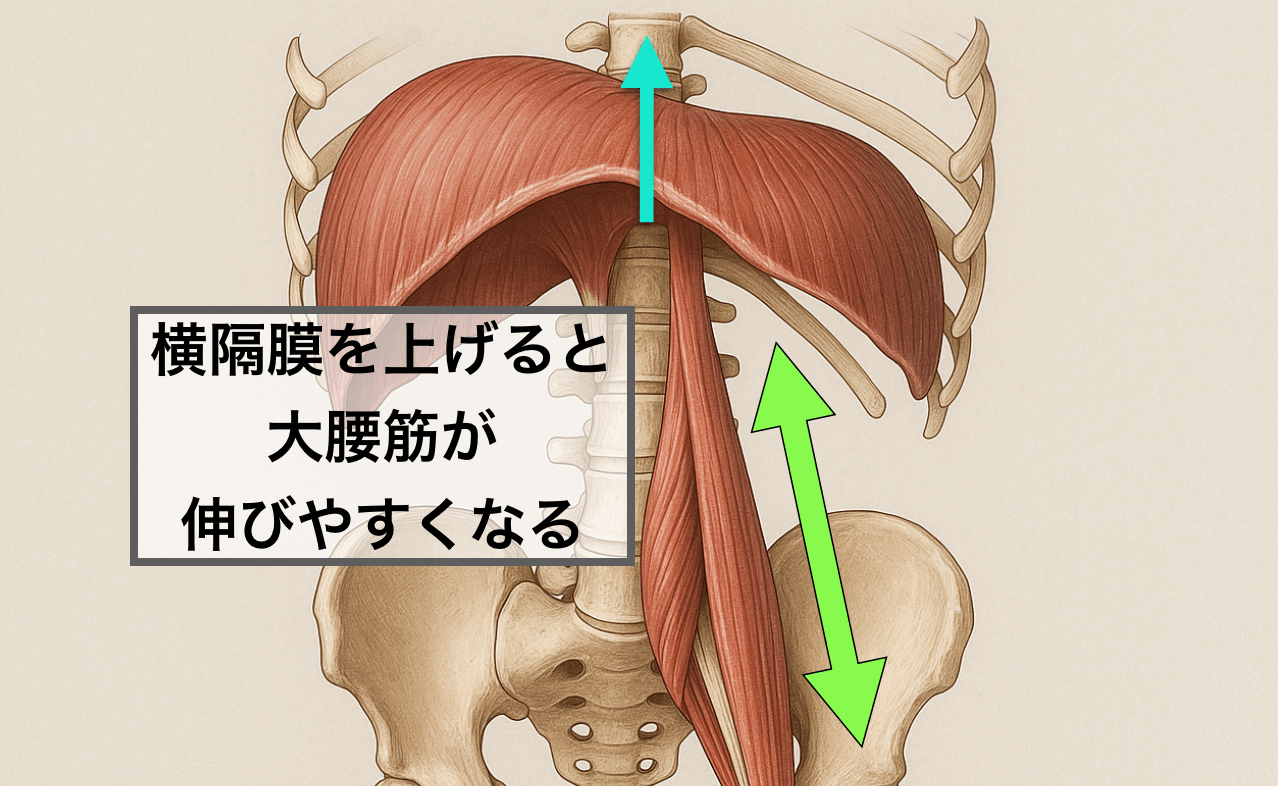

『大腰筋』もストレッチしておくと、なお良い

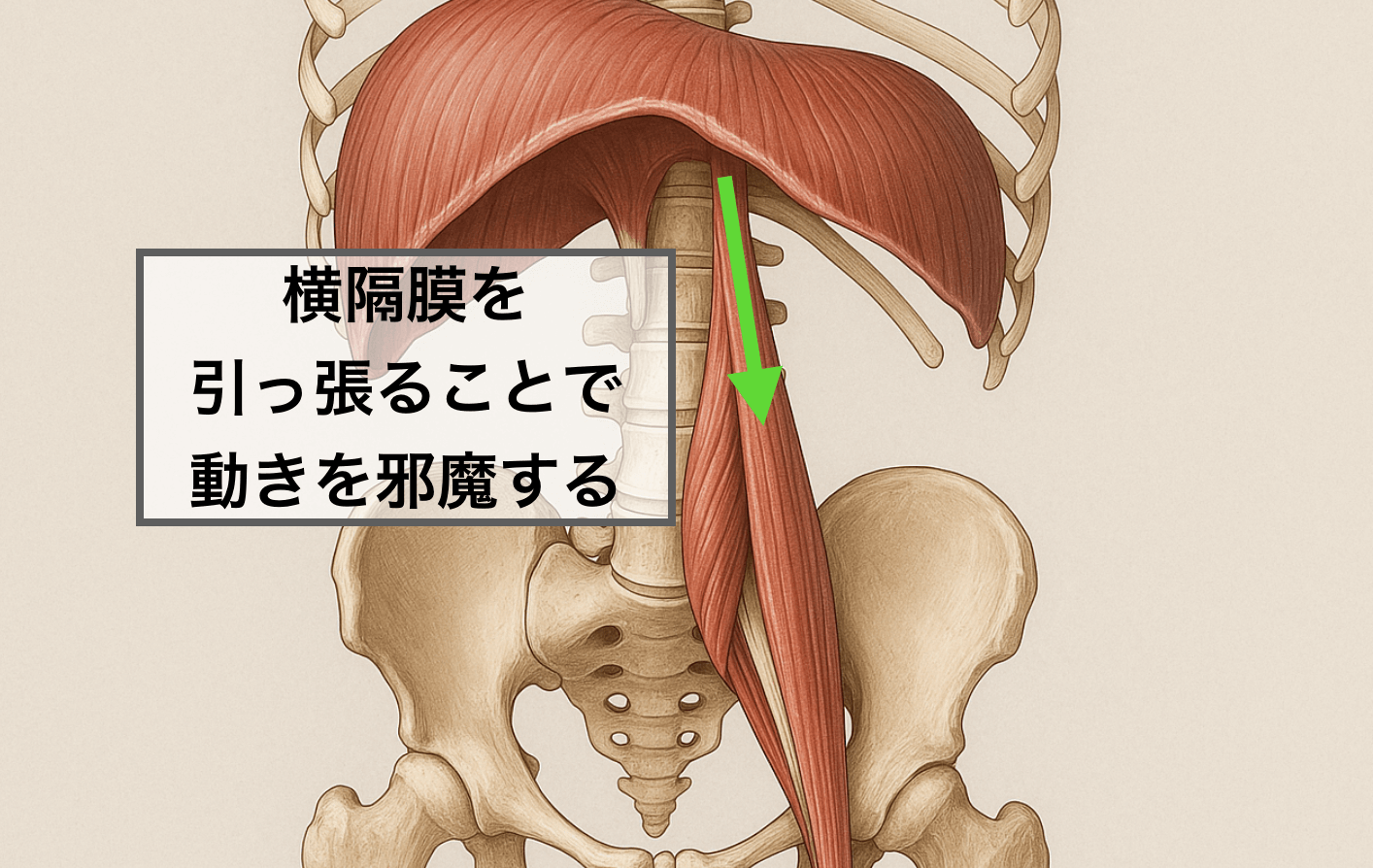

大腰筋というのは、横隔膜から足の付け根当たり前伸びている筋肉のことで、横隔膜と繋がっています。なので、大腰筋が硬いと横隔膜を下に引っ張って動きを阻害します。

つまり、大腰筋が硬いと横隔膜が上手く上がらない可能性があるということです。

横隔膜を上げるトレーニングをしていれば、一緒に大腰筋も柔らかくなってくれる可能性もありますが、どうしても大腰筋が硬いままの可能性もあります。

そうなると、横隔膜が真の力を発揮できない状態になってしまうので、大腰筋も柔らかくしておくといいということです。

大腰筋を柔らかくするストレッチは、

- 仰向けで片膝を抱え込むストレッチ

- 片膝立ちで体を前に倒すストレッチ

がおすすめです。

【①仰向けで片膝を抱え込むストレッチ】

図のように、仰向けで寝て片膝を抱え込み、もう片方の足はしっかりと伸ばします。この時、伸ばした方側につながっている大腰筋が伸びます。

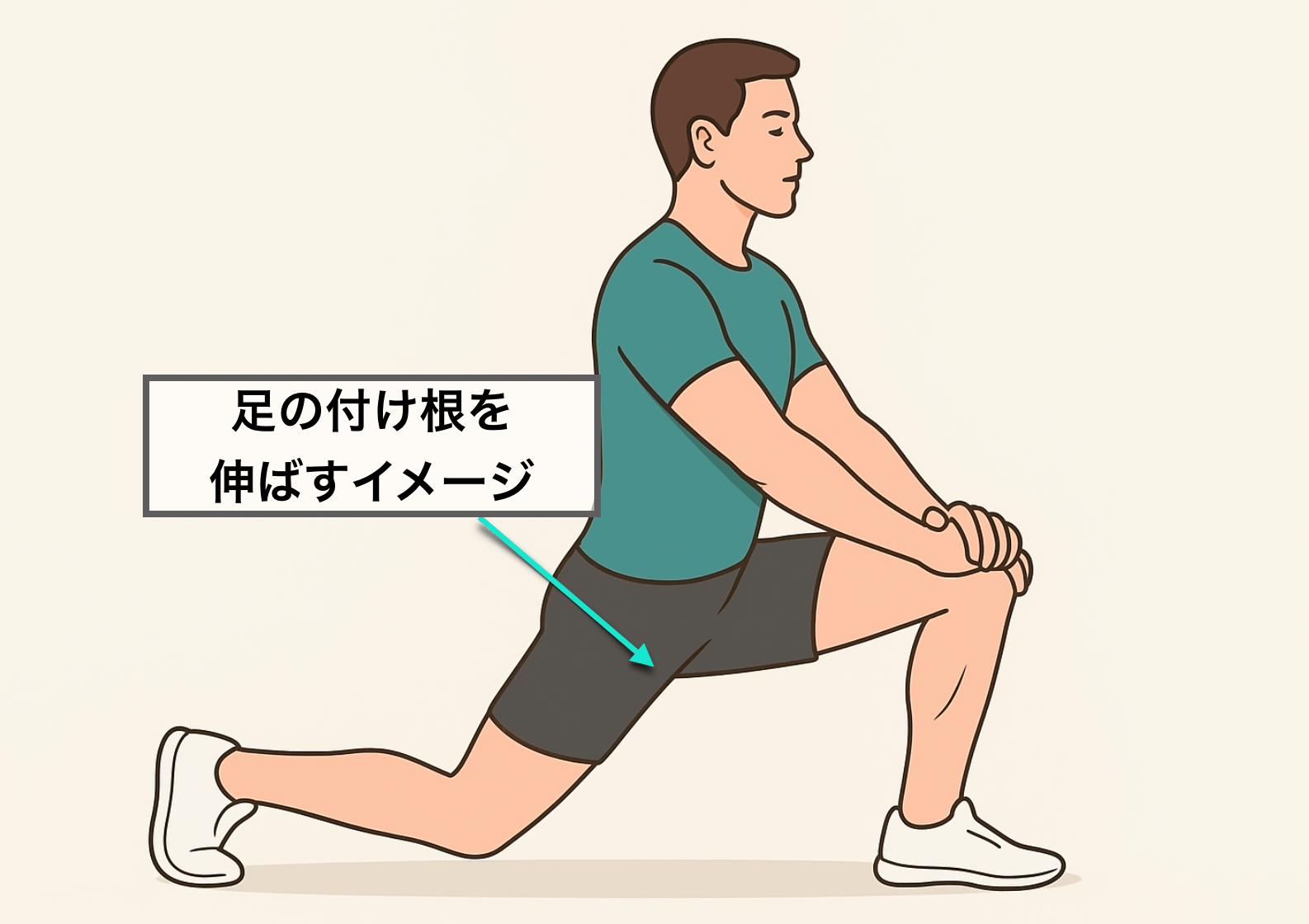

【②片膝立ちで体を前に倒すストレッチ】

図のように、片膝で立ち、体を前に倒して後ろ脚側の大腰筋を伸ばします。

どちらか一方やりやすい方で。

そして、このストレッチをしている最中に、先ほどの横隔膜を上げるトレーニングも追加しましょう。これで、より効果的にストレッチできますし、横隔膜自体の動きも鍛えられるので一石二鳥です。

横隔膜を上げると、体感としても大腰筋の伸びを感じやすくなるはずです。

-

-

横隔膜と発声の関係性について【歌における横隔膜を鍛えるメリット】

続きを見る

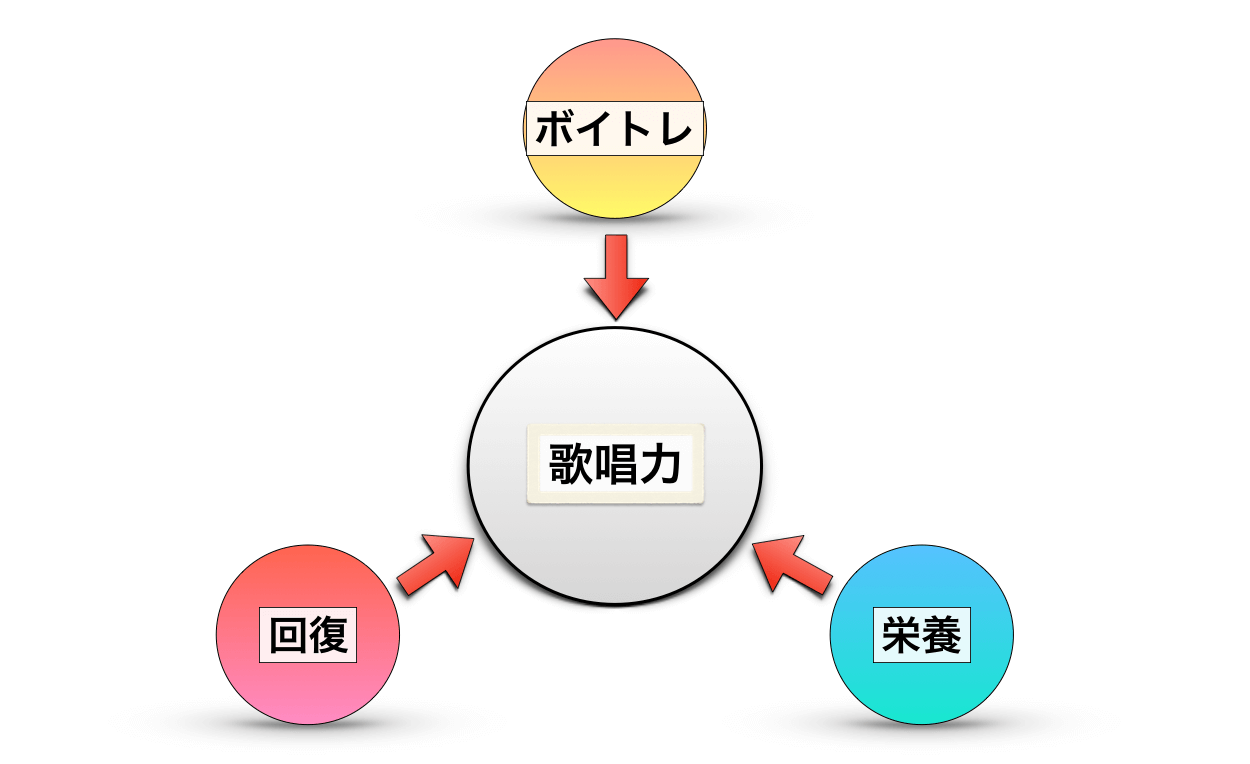

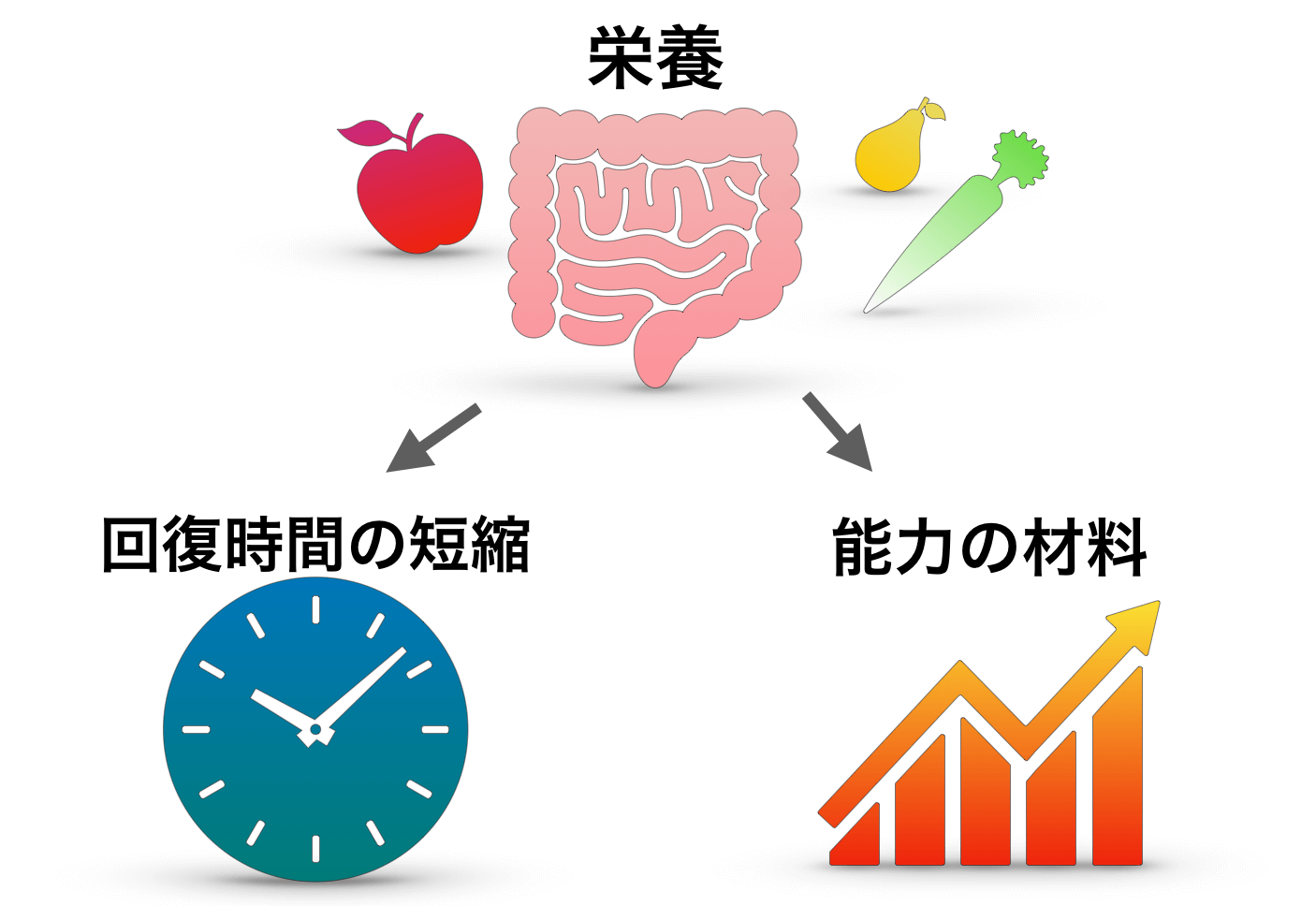

④「回復」と「栄養」に気を配る

歌の成長において、練習と同じくらいに「回復」と「栄養」は大事です。

というのも、人間の能力の成長において重要な3要素は、

- トレーニング

- 回復(休息・睡眠)

- 栄養(食事)

です。

特にスポーツにおいては、この3つの重要性が語られることは多いですね。どれか一つでも欠けると、上手く成長することはできないと言われています。

しかし、歌の場合は「練習」のみにフォーカスされがちで、スポーツほど「回復」と「栄養」に意識が向いていないことが多いです。

でも実際は、歌もスポーツと同じ『体を使うもの』なので、同じように「回復」と「栄養」は成長においてとても大事なものだと言えます。

回復を意識する

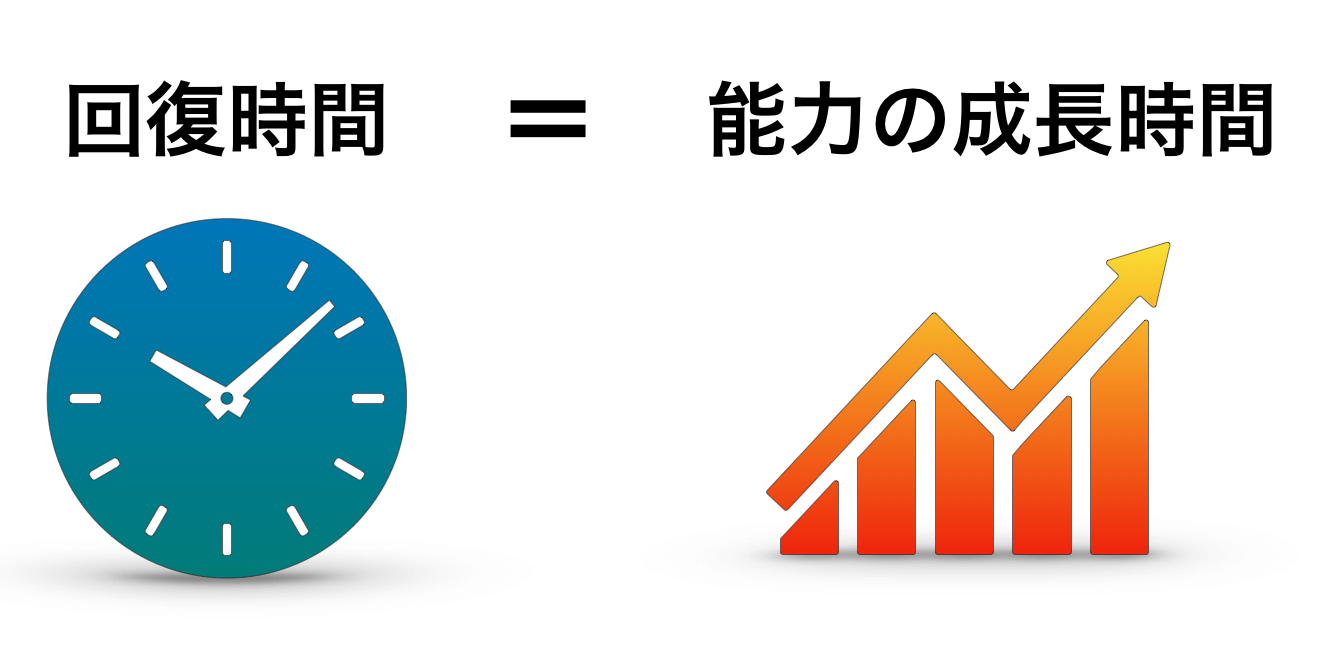

体の能力の成長にとって、回復(休息・睡眠)はとても重要。

例えば、スポーツでは『超回復理論』や『フィットネス-疲労理論』などのように、回復を考慮した成長理論が推奨されています。

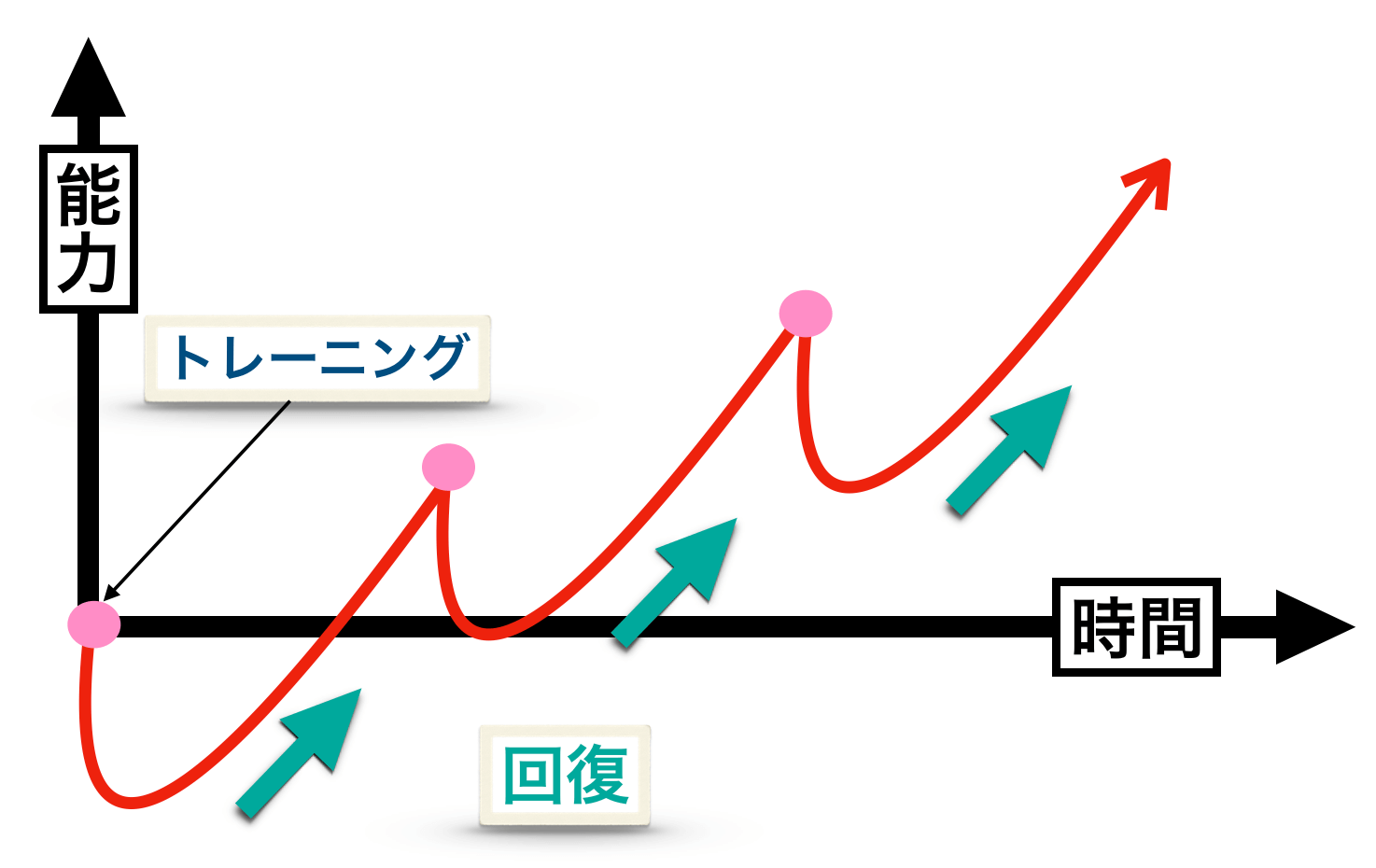

これらの理論については、ここでは長くなるので省きますが、簡単に言えば、

- トレーニングの後は一時的に能力が落ちる

- トレーニング後に回復することで、以前の状態よりもその能力を成長させることができる

というものです。

人間の能力は、このように成長していると考えられるのですね。

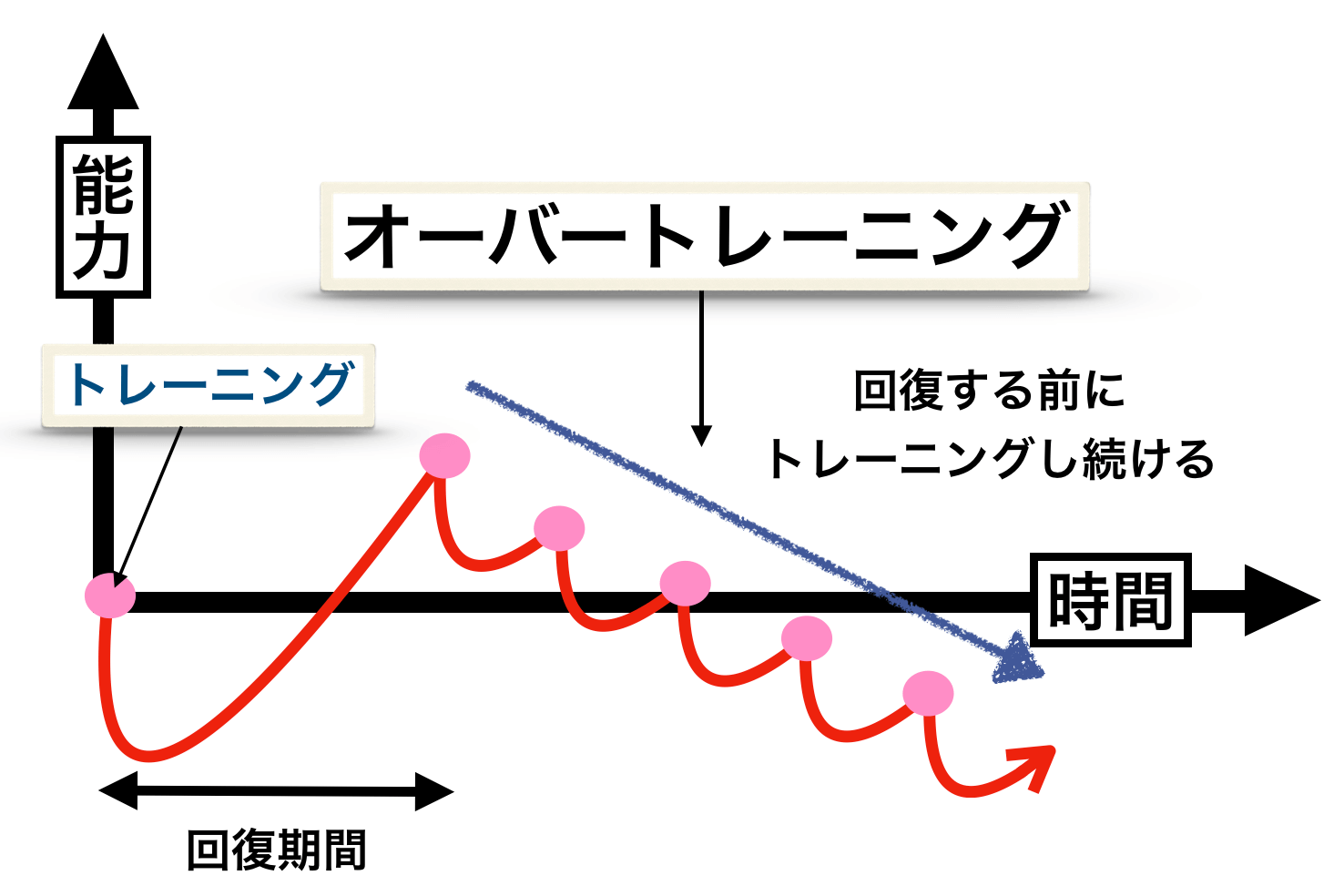

なので、回復もなく連続的にトレーニングを続ければ、能力は上がらない、もしくは能力が下がることもあるのです(*回復せずにトレーニングをやりすぎることを「オーバートレーニング」という)。

だからこそ、回復をしっかりと考慮してトレーニングすることが重要ということです。

よく、「このトレーニングを続けていたら以前より悪くなったから、このトレーニングはダメだ」と判断してやめてしまうパターンがありますが、単に疲労が原因で一時的に能力が下がっている可能性も大いにあります。

そして、疲労であった場合、トレーニングをやめてしまうという判断は損をすることになります。

こういう判断を正確にするためにも、疲労と休息の重要性は頭に入れておく必要があります。

回復力は人それぞれ違う

回復の速度は、人それぞれに違います。

超回復理論では、体の部位の多くは『24時間〜72時間』になることが多いとされていますが、これもあくまでも目安です。

なので、回復のペースは自分にあったものを探す必要があります。

- 毎日トレーニングしてもOKな人

- 2日置きのトレーニングが最適な人

- 1週間トレーニングして、1週間休むのが最適な人

などのように、色々なパターンが考えられるでしょう。トレーニング内容によっても変わりますし。

回復力は、

- 生まれ持った性質

- 年齢

- 睡眠の質

- 栄養

などによって決まります。

睡眠と栄養は自分である程度コントロールできますが、生まれ持った性質や年齢などコントロールできないものものあるので、そこは受け入れるしかないでしょう。ただ、睡眠の質や栄養に気を配るだけでも随分と差が出るはずです。

栄養を意識する

能力の成長には『栄養』も重要です。これは、スポーツ選手などが食事にものすごく気を配っていることからもわかりますね。

極端な話、人間は何も食べずにトレーニングしてもやせ細っていくだけなので、そういう点では全ての能力は栄養(食べ物)から作られていて、栄養状態は人間の様々な能力の成長に関わっていると言えます。

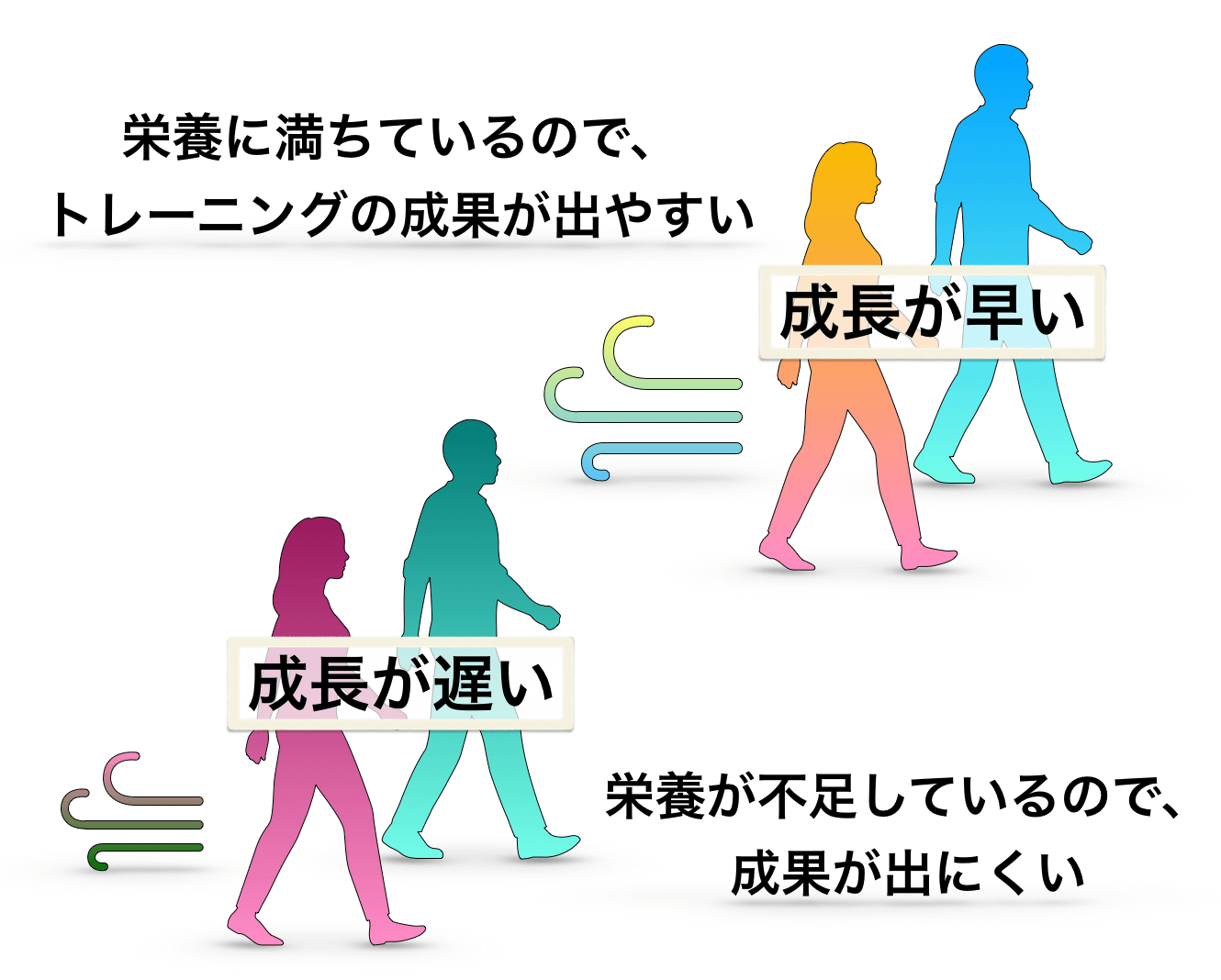

歌においても、

- 栄養が不足している状態で、日々歌のトレーニングをする

- 栄養が満ちている状態で、日々歌のトレーニングをする

では、後者の方が成長が早くなることは間違いないでしょう。

トレーニングの成果を大きく左右させるのが栄養なので、しっかりと意識しておきましょう。

また、「栄養」は先ほどの「回復」の質にも大きく影響します。そういう点でも栄養を考えることは重要です。とりあえずは、バランス良く食べることを心がけておきましょう。

-

-

ボイトレにおける『栄養』について【歌の成長を加速させるために】

続きを見る

⑤楽器の簡単な弾き語りができるようになる

これは、これまでの内容ほど必須ではありませんが、楽器の弾き語りができるようになると、歌が上手くなりやすくなるということです。

もちろん、楽器が弾けなくても歌が上手い人もいますし、楽器が弾けても歌が苦手な人もいます。なので、絶対的な相関関係があるとは言えません。

しかし、ボーカリストは楽器が弾ける人の割合がかなり多いのもまた事実です。

楽器は、音楽的感性を飛躍的に高める

楽器を練習することが歌の上達につながる理由は、楽器演奏によって音楽的感性が飛躍的に高まるためだと考えられます。

まず歌の上手さは、発声能力と音楽的感性という2つの能力によって決まります。

『歌の上手さ=発声能力×音楽的感性』とも表せます(*詳しくは『歌に必要な二つの能力について』の記事にて)。

そして、このうち音楽的感性を最も効率的に高めるのが楽器の練習であると考えられます。

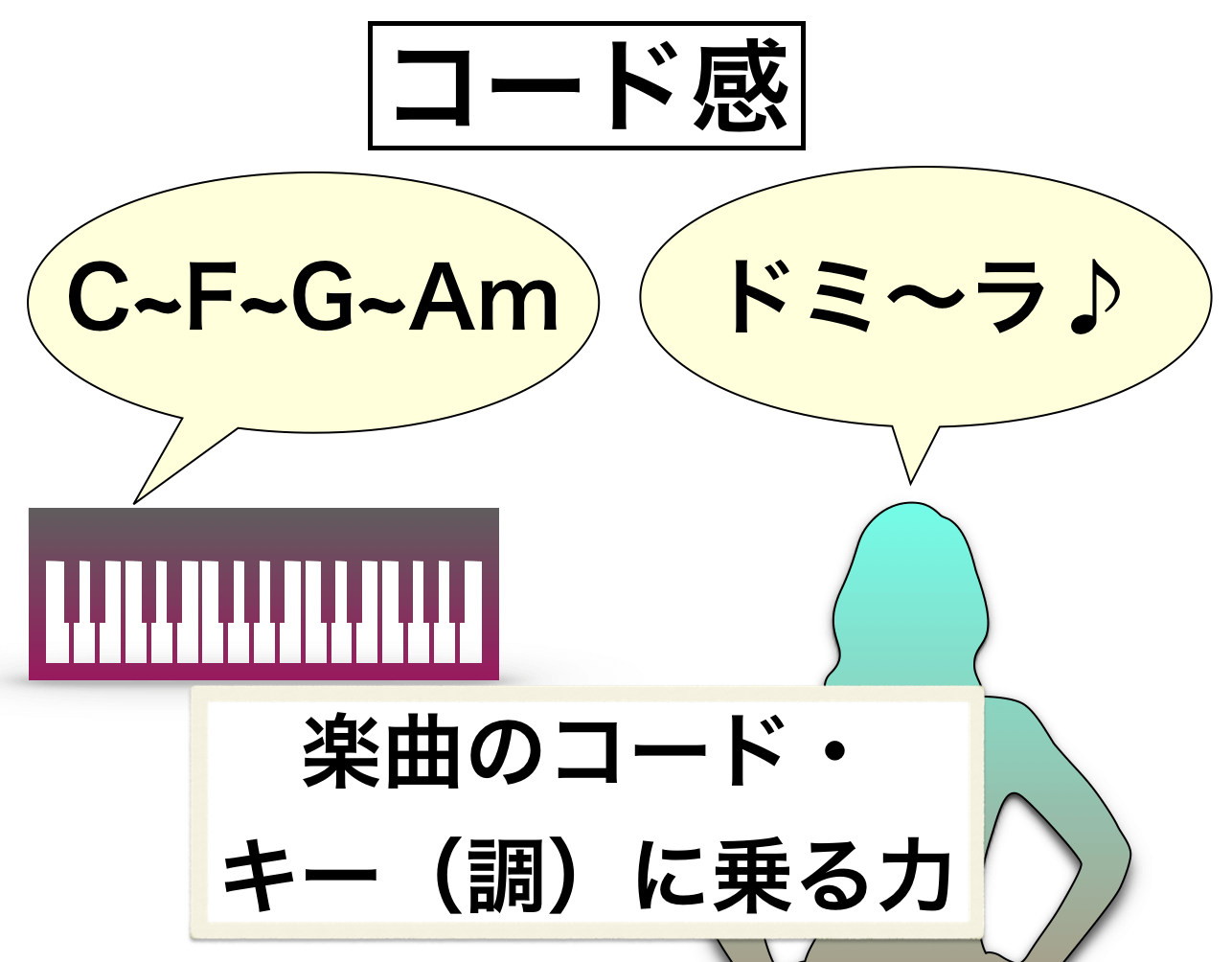

特に、身につけるのが難しい

- コード感・・・楽曲のコード進行やキー(調)に乗る能力

- タイム感(テンポ感)・・・自分だけで一定のリズム・BPMを刻む能力

という二つの能力を身につけやすいと考えられます。

コード感(覚)

「コード感」という言葉は様々な意味で使われますが、ここでの「歌におけるコード感」とは、単純に言えば「音楽と調和する能力」のことを指します。

この能力があると、即興演奏にも自然にメロディをつけることができたり、作曲も可能になります。

楽曲のコード進行やキー(調)に合わせる能力があるということは、視点を変えると「音程を外さない能力」でもあると言えます。

「音程を合わせる能力」と「音程を外さない能力」は、一見同じように思えますが、「合わせる能力」の上位互換が「外さない能力」です。

「音程を外さない能力」があると、アドリブやフェイクなど自由に音程を変化させたりできます。

-

-

歌に必要な「相対音感」の鍛え方【『コード感』の重要性について】

続きを見る

タイム感(覚)

「タイム感(テンポ感)」とは、演奏のリズムに合わせる能力ではなく、自分自身が一定のリズムを刻む能力を指します。

この能力は、主にドラマーやベーシストなどに必要なスキルです。

ただ、ボーカリストも持っておいて損はないですし、歌のリズム感が一層向上すると考えられます。

-

-

歌のリズム感を鍛えるトレーニング方法について

続きを見る

つまり、

「コード感」と「タイム感」は高度な音程・リズムの能力であり、カラオケなどで歌っているだけでは身につきにくいです(*全く身につかないわけではないが)。

しかし、楽器を演奏することでこれらの能力を飛躍的に高めることができるので、楽器の練習が歌の成長に大きく影響するということです。

-

-

楽器が弾けると歌が上手くなりやすい【楽器と歌唱力の関係性について】

続きを見る