「綺麗な歌声」「美しい歌声」というのは、多くの人が憧れるものであり、歌の練習をしている人にとっては目標の一つになることも多いでしょう。

「綺麗な歌声」を作るには、

- 息をたくさん流すこと

- 息と声帯を連動させること

の2つの条件を満たすことが重要だと考えられます。

なぜなら、「綺麗な歌声」の「綺麗さ」を感じさせる最大の要因は、息の成分(倍音)にあると考えられるからです。

*今回の「綺麗・美しい」というのは、基本的に大きな枠でのポップス(マイクを使う歌唱スタイル)向けのお話で、クラシック(マイクを使わない歌唱スタイル)向けではありません。では内容へ。

目次

綺麗な歌声を作るための条件

「綺麗」や「美しい」という評価は、人それぞれの価値観や感性によって若干異なってしまいます。

ただ、これを議論すると、話が進みませんので、ここではこういう歌声を「綺麗な歌声」「美しい歌声」として話をどんどん進めます↓

そうすると、綺麗な歌声の条件は冒頭で述べたように

- 息をたくさん流すこと

- 息と声帯を連動させること

という二つの条件になると考えられます。

①歌声に息をたくさん流すこと

綺麗な歌声には、共通して『息がたくさん流れている』『息の流動性がある』という特徴があります。

これはCD音源でも感じられますが、生歌で歌っている時などに、よりわかりやすく感じられるでしょう。

シンガーたちがどの程度息を流しているかは、彼らの話し声から歌声に切り替わる際の息の流れに着目するとわかりやすいです↓

歌声に切り替わった瞬間に息がたくさん流れて、声帯から息が漏れるような「スーー」という音が聴こえますね。

この

「スー」という音こそ、『歌声の美しさの正体』とも言えるでしょう。

この「スー」という音は、「息の倍音成分」とも言えます。この音によって、人間は『綺麗だ』と感じていると言っても過言ではないのかもしれません。

つまり、歌声に多くの「スー」の音を含ませることで(つまり、多くの息を吐くことで)、歌声に「綺麗さ」「美しさ」を与えることができると言えます。

②息と声帯を連動させること

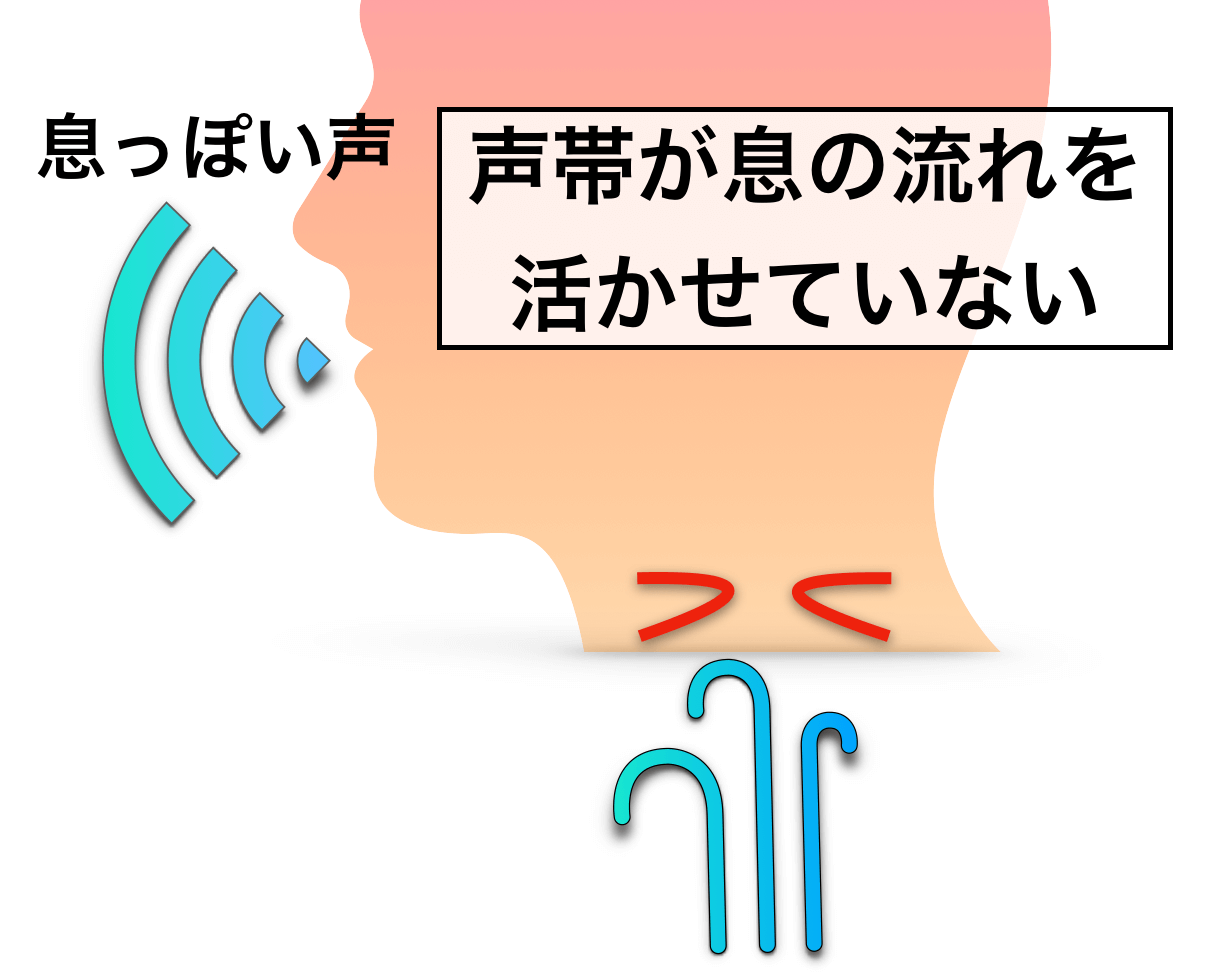

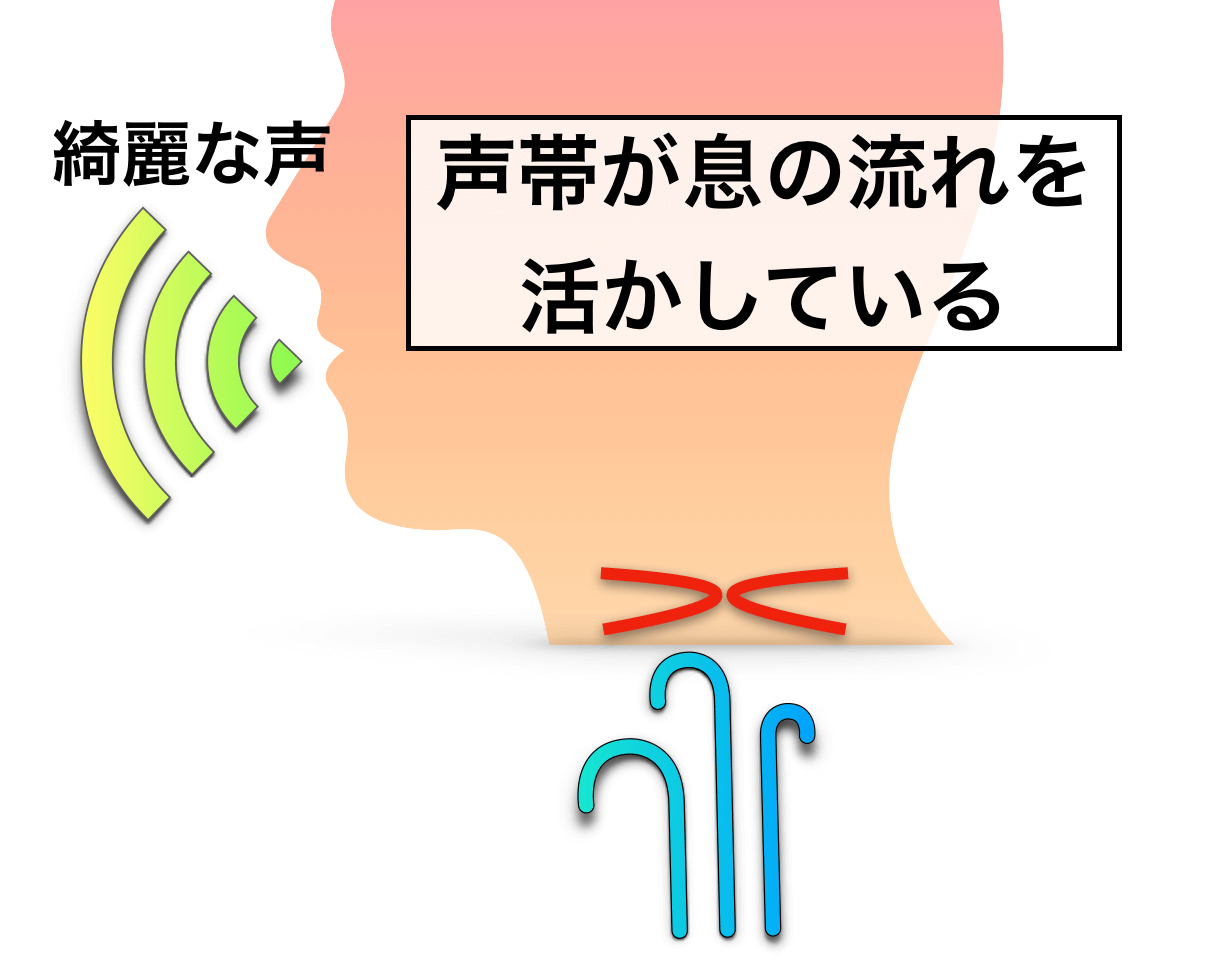

しかし、「息をたくさん吐いても綺麗な歌声にならない」「単に息っぽい声にしかならない」という場合があるでしょう。

これは簡単に言えば、『声帯が息を活かす能力不足』だと考えられます。

声帯が息を活かす能力がない場合、いくら息を思いっきり吐いても、声帯がその力をスムーズに音に変換できるだけの能力がないため、ただの息っぽい声になってしまうのですね。

つまり、息の流れを上手く活かせる声帯でないと綺麗な音色は作れない。

例えるのなら、口笛みたいなものですね。

口笛が鳴らせる人は、唇や口の形を調整して息を流すことで綺麗な音を出せます。しかし、鳴らせない人は、それが作れないのでスカスカと虚しく息が漏れるだけですよね。

これと同じようなことが声帯にも起こっているというイメージです。

もちろん、誰もが『話すレベル』では息を音に変換できています。しかし、『綺麗な歌声レベル』では、息を活かす力が備わっていない場合も多いということ。

これが息と声帯を連動させることが大事な理由です。

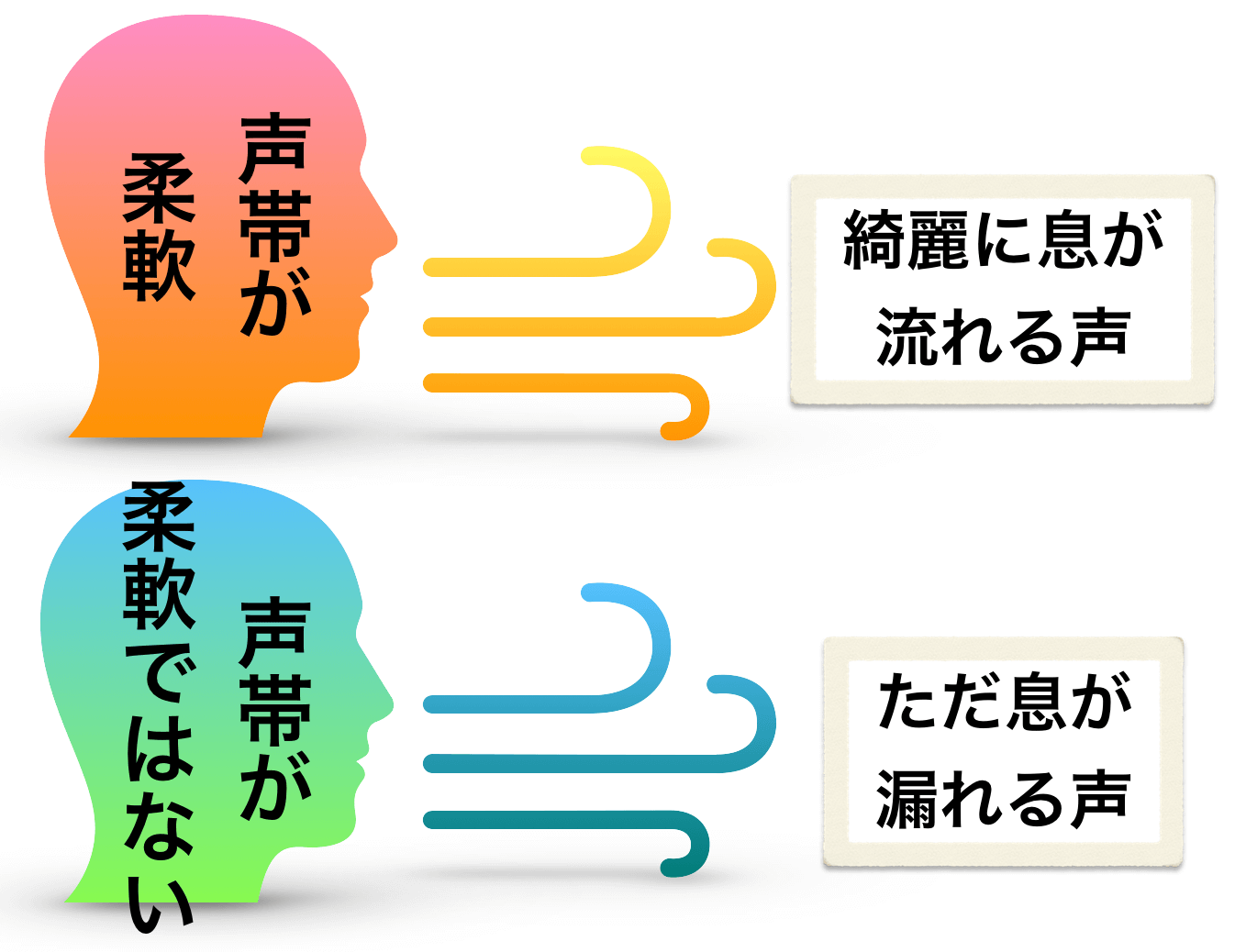

そして、この息を活かす声帯の力とは、「声帯の柔軟性」という言葉に置き換えることもできます。

声帯が柔軟である人は、多くの息を美しく活かすことができますが、声帯が柔軟性に欠ける人は、多くの息を上手に活かすことができない、ということです。

この「息と声帯の連動」の厄介なところは、自覚できないという部分。

しっかりと連動している人も、特に連動しているという認識はなく、勝手に声帯がいい動きをしている。連動していない人も、連動していないという認識もなければ、連動した状態もイメージしづらいのですね。

息と声帯の連動性についての詳細は、こちらにまとめています↓

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

綺麗な歌声の出し方・練習方法

綺麗な歌声を作っていくには、

- ”無声音”をコントロールする

- 「スー」という成分を含む声を作る

- 息が流れる声をコントロールする

という3つのステップで練習していくといいだろうと考えられます。

①”無声音”をコントロールする

「無声音」とは、声帯を振動させずに息だけで発する音、「ささやき声」や「ヒソヒソ話の声」のことです。

わからない方は、こちらで確認してみてください(*再生位置)↓

まず最初に、このような無声音を発声します。「はぁーー」と。すると、声帯から「スーー」という音が漏れる音を確認できるはずです。

次にこの「スー」という音を消さないように、色々な発音をしてみましょう。ヒソヒソ話のようなイメージです。

おそらく、これは多くの人にとっては難しくないことでしょうし、練習せずにできる人も多いはず。

上手くできない人は、このヒソヒソ話の状態の発声を何度も繰り返し、まずはこの無声音を上手にコントロールできるようにしましょう。

②「スー」という成分を含む声を作る

次に、「スーー」という音を消さずに声を加えます。声を加えるとは、声帯を振動させるということです。

まずは、弱めのため息のような発声から始めてみましょう。

先ほどの無声音「(はぁーー)」に声を加えた「(はぁ)ぁあーー」というイメージで練習します。音程は、自分が出しやすい音程でOKです。

慣れてきたら、「スーー」は消さないことを意識しつつ、ため息っぽい発声から声帯をある程度しっかりと鳴らしていきましょう。

声帯を鳴らしすぎると、どんな人でも「スー」は消えるので、「スー」を残すバランス感覚は大切です。

息をしっかりと吐くような息っぽさもありつつ、ある程度しっかりとした声になっている発声を目指しましょう。

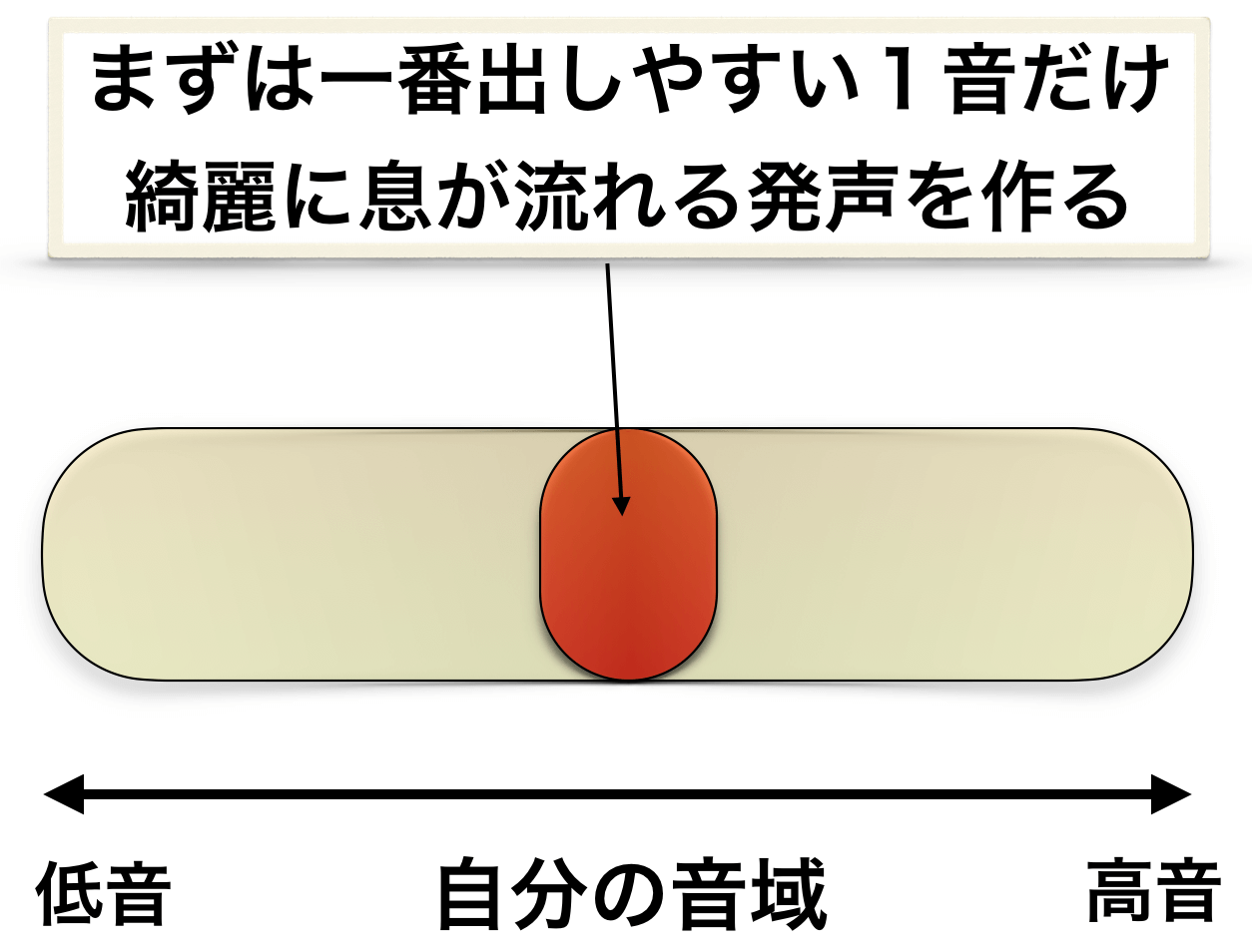

これをまずは、自分が一番出しやすい一音だけでも作ります。

しっかりと息が流れて「スー」が残って入れば、ひとまず綺麗な声を一音だけは出せていることになります。

上手くできない場合

おそらく、この段階でうまくできない人もいるはずです。

例えば、息をすぐに使い切ってしまったり、息を抑えすぎると「スー」が消えてしまったりするなどの問題がう生まれるでしょう。

これが、先ほどの「息と声帯の連動性」に関する問題になります。

解決策は、ただひたすら繰り返し練習することしかないでしょう。

最初は息がダダ漏れでも、継続的に練習を続けることで、だんだん慣れてきて楽にできるようになります。これが、息と声が連動してきたということですね。

先ほど口笛を例に挙げましたが、まさに口笛と同じように、最初は上手くできなくても、ずっと繰り返していくことで、自然にできるようになっていきます。

③息が流れる声をコントロールする

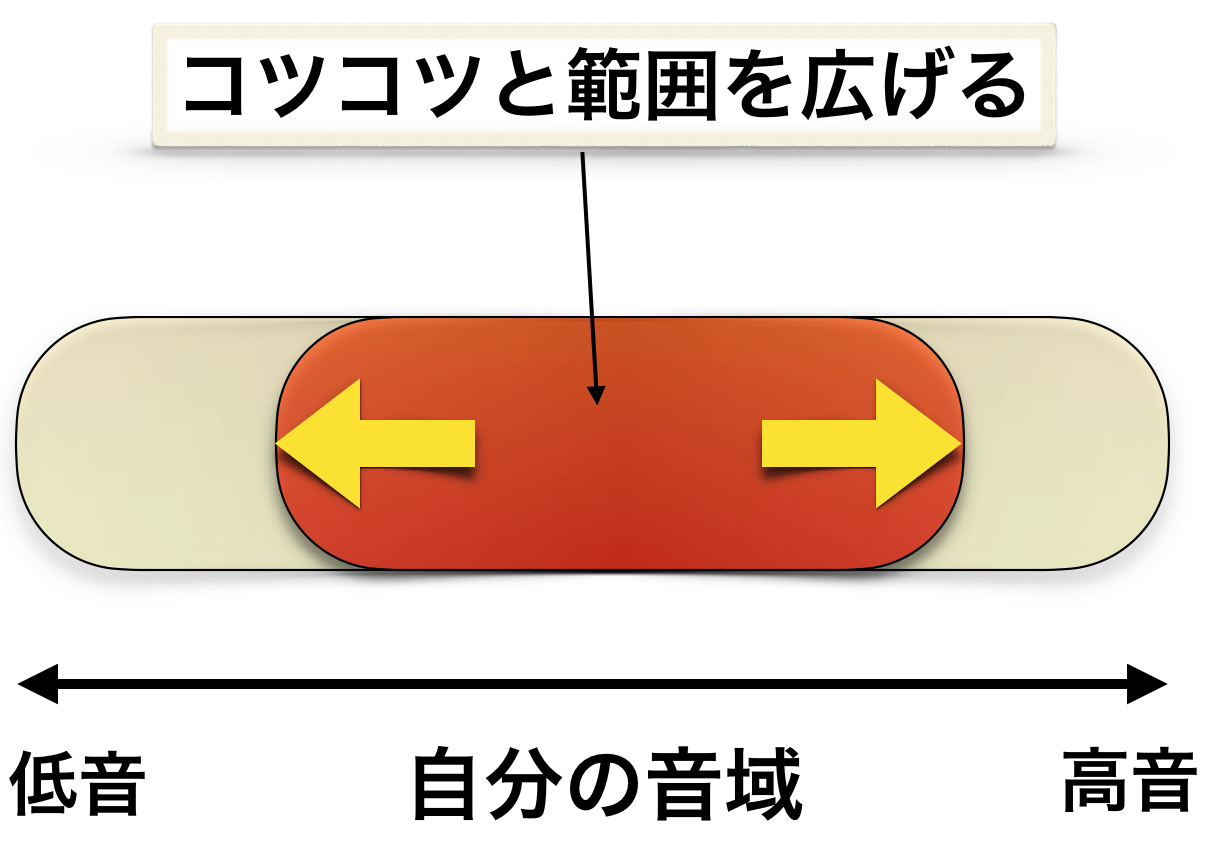

自分にとって出しやすい音程で「スーー」という音を消さずに発声できるようになったら、次はその音域を広げていきます。

先ほど一音とは言いましたが、息をしっかりと乗せた発声に慣れた段階で、一音ではなく、その周辺の音階もある程度はコントロールできるような状態にはあるでしょう。

しかし、その範囲はまだまだ狭いと言える状態のはずなので、「スーー」という成分が声に含まれていることを確認しながら、少しずつ音域を広げていきます。

広げ方も同じように、基本『慣れるまでひたすらに繰り返す』ということになります。

ただし、どんな人にも広げられる範囲には一定の限界がありますので、その点は頭に入れておきましょう。基本的には、地声における「スー」の成分は一定のラインを超えると、高音になればなるほどに消えていきます。

なので、綺麗な歌声で歌うタイプのシンガーは、この限界以降を裏声に切り替えることで、全体の綺麗度を維持するような歌い方をする人が多いです。裏声に移行すれば「スー」の音が維持できるのですね。

自分の声帯の特性(声質)を考慮する必要がある

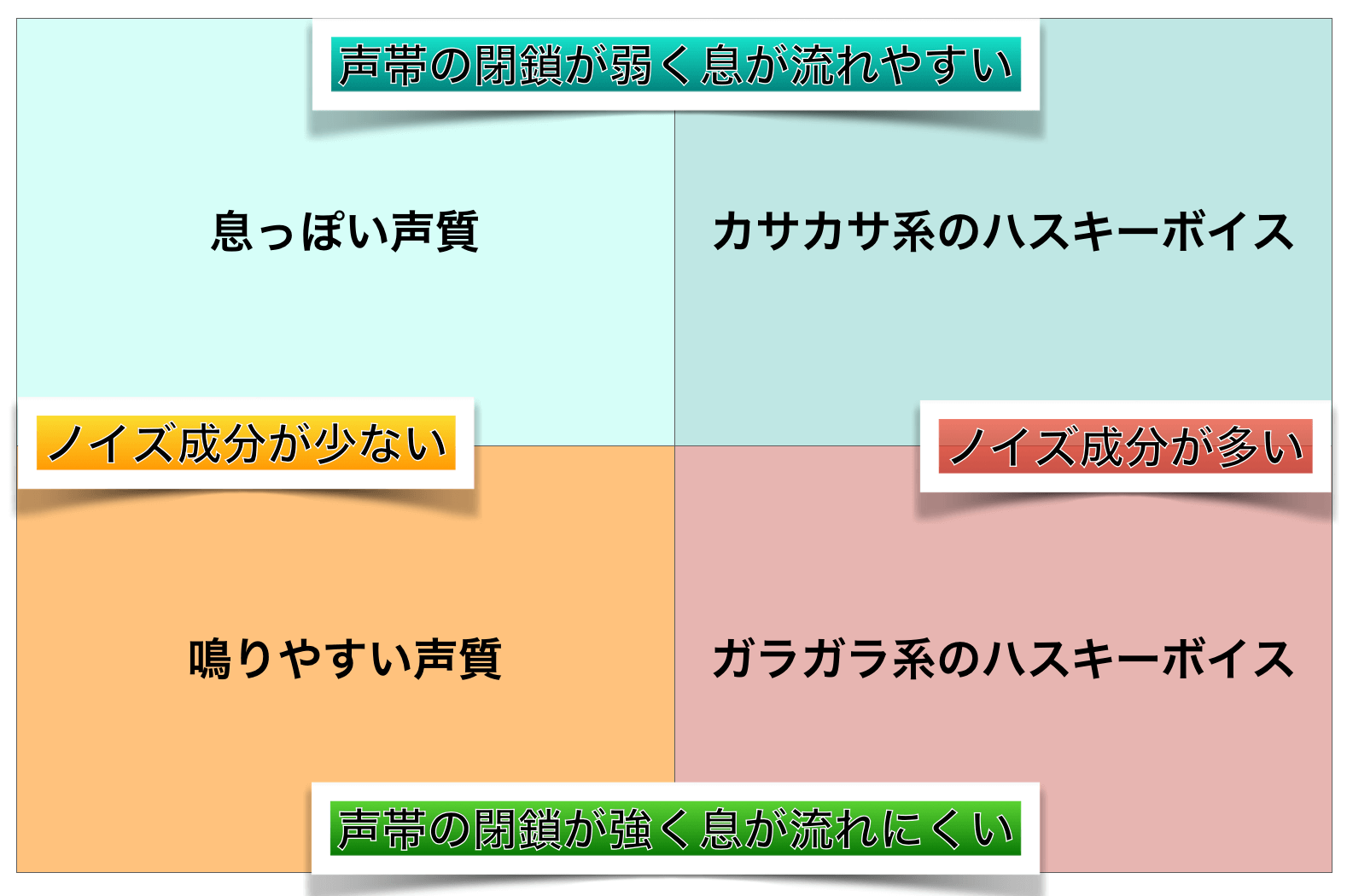

基本的には、息をたくさん流せば綺麗な歌声は作れると考えることができるのですが、人それぞれの声質(声帯)の違いを考慮する必要があります。

持っている声質次第では、綺麗な歌声の作りやすさが変わってくるのですね。

一般的に、人の声質は4つのタイプに分けられます。

綺麗な歌声を作りやすい順に

- 「息っぽい」>「カサカサハスキー」>「鳴りやすい」>「ガラガラハスキー」

となるでしょう(*あくまでも傾向で、この並びは必ずではない)。

やはり、息っぽいタイプの声質を持っている人の方が、息が流れやすいので必然的に綺麗な歌声を作りやすいと言えるでしょう。

もちろん、鳴りやすい声質のタイプでも綺麗な歌声は作れるのですが、鳴りやすい声質の人はくっきり鳴らしたり強く鳴らすのが得意になりやすいので、「綺麗な歌声が向いているのか?」「他の方がより自分を活かせるのではないか?」というところが問題になってきたりするのですね。

そういう点で、自分の持っている声質を考慮する必要があります。

-

-

歌における声質のタイプについての研究

続きを見る

綺麗な発声の声帯の状態

ここから先は個人的なマニアックな考察なので、「ふーん」くらいで読んで欲しいのですが、

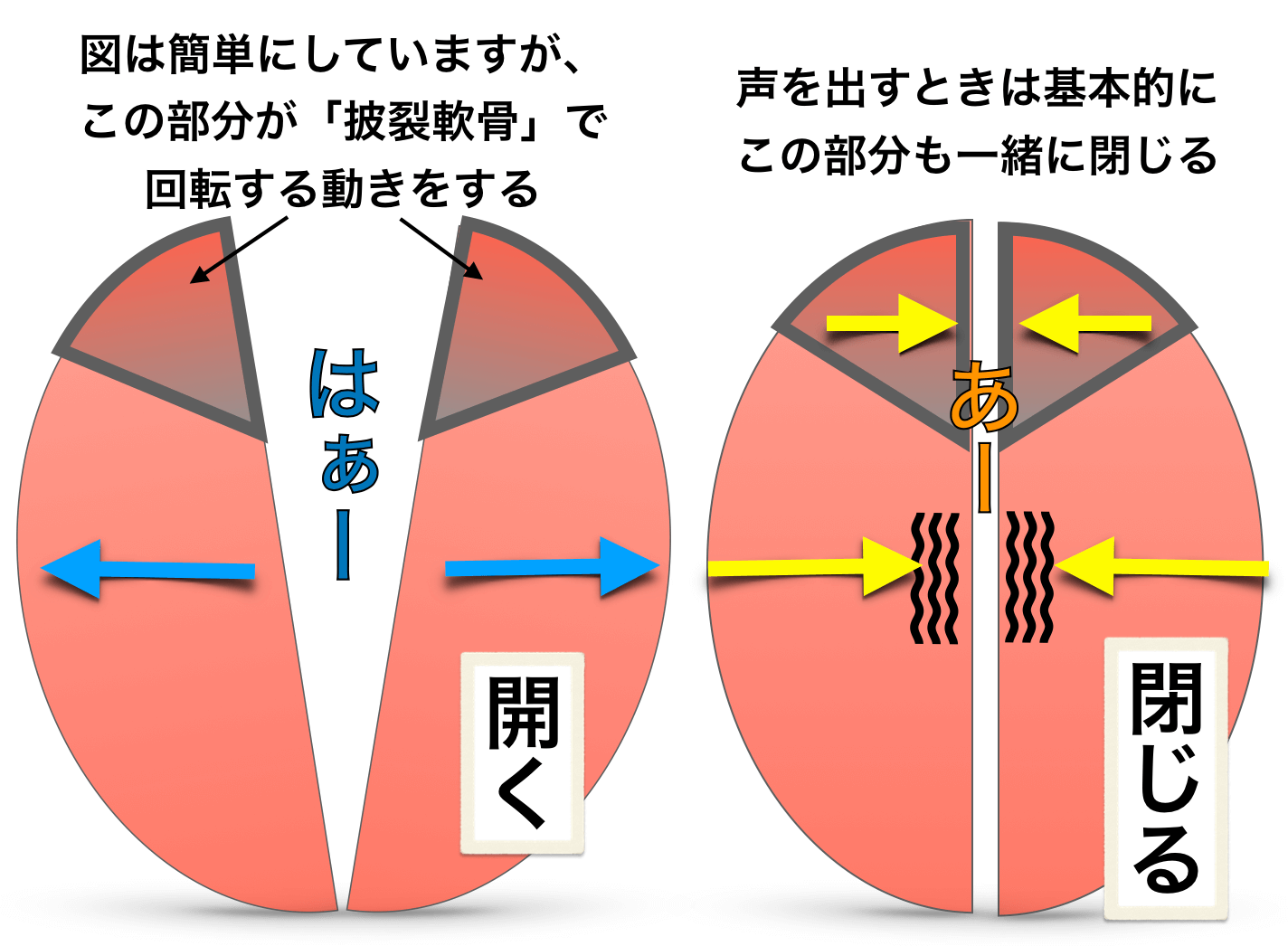

- ポップスにおける綺麗な歌声は、『披裂軟骨(ひれつなんこつ)部分が適度に開いている発声』と言えるのではないか

と考えています。

「披裂軟骨」とは、この部分(*21:14〜回転している部分)↓、

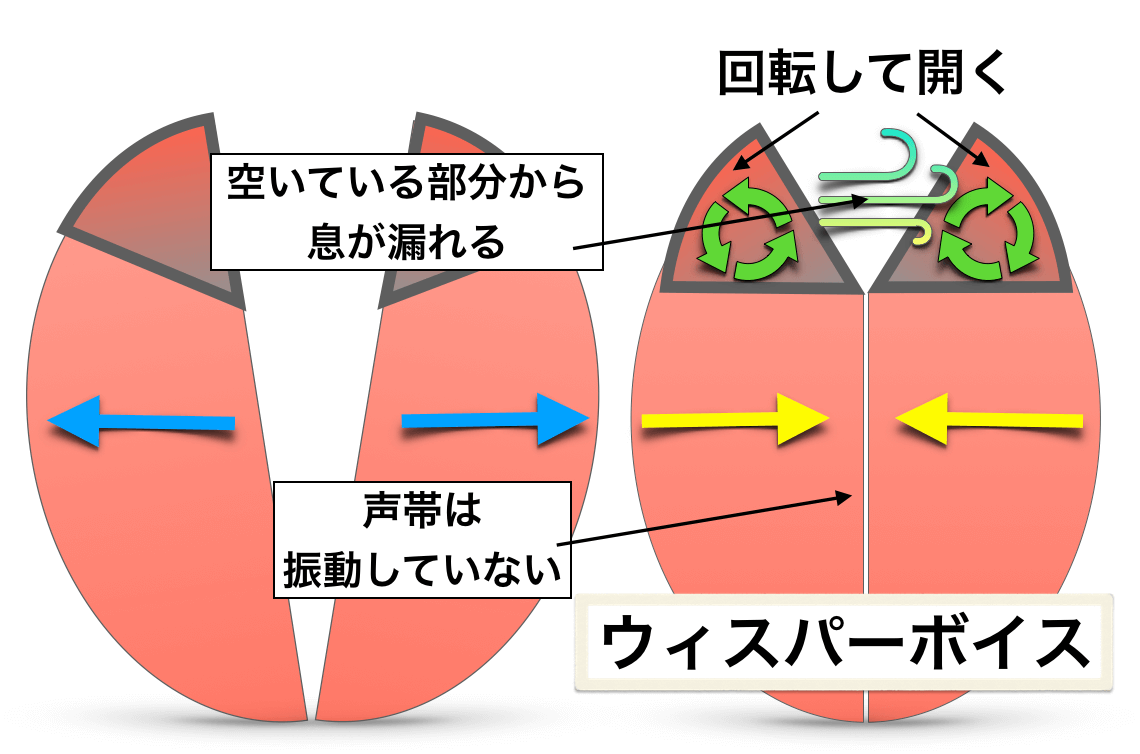

この(21:27〜)にあるように、この部分が開いて声帯部分が振動を停止すると無声音(ウィスパーボイス)になります。

そして、この「披裂軟骨」という部分は独立して回転するような動きができます。

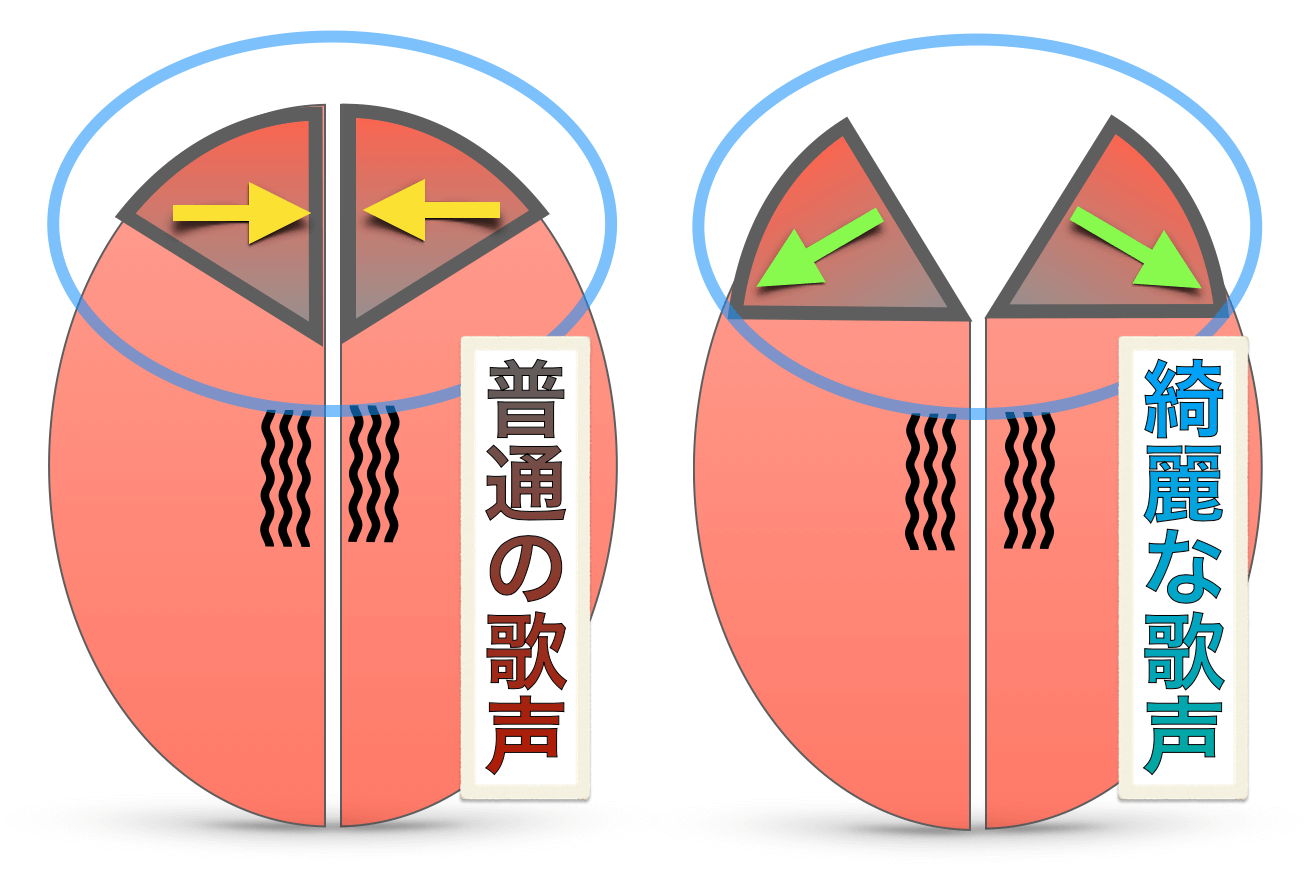

まず、声帯は簡単に言えば、『開く・閉じる』というシンプルな動きをしています。

息だけを「はぁー」と吐くときは開き、普段の会話のようにくっきりと「あー」と声を出すときは閉じています。

*先ほどの動画で言えば(20:29〜)がしっかりと閉じている状態(*動画とは上下が逆です。)

ここで、ウィスパーボイス(ひそひそ話)はどういう状態になっているかというと、

このように部分的に空いているのですね。これが先ほどの動画(21:27〜)にもあった状態です。

声帯が振動しておらず、披裂軟骨部分に空いている空間から息だけが漏れている状態なので、ウィスパーボイス(ヒソヒソ話)になり、「スー」という音が鳴っているということです。

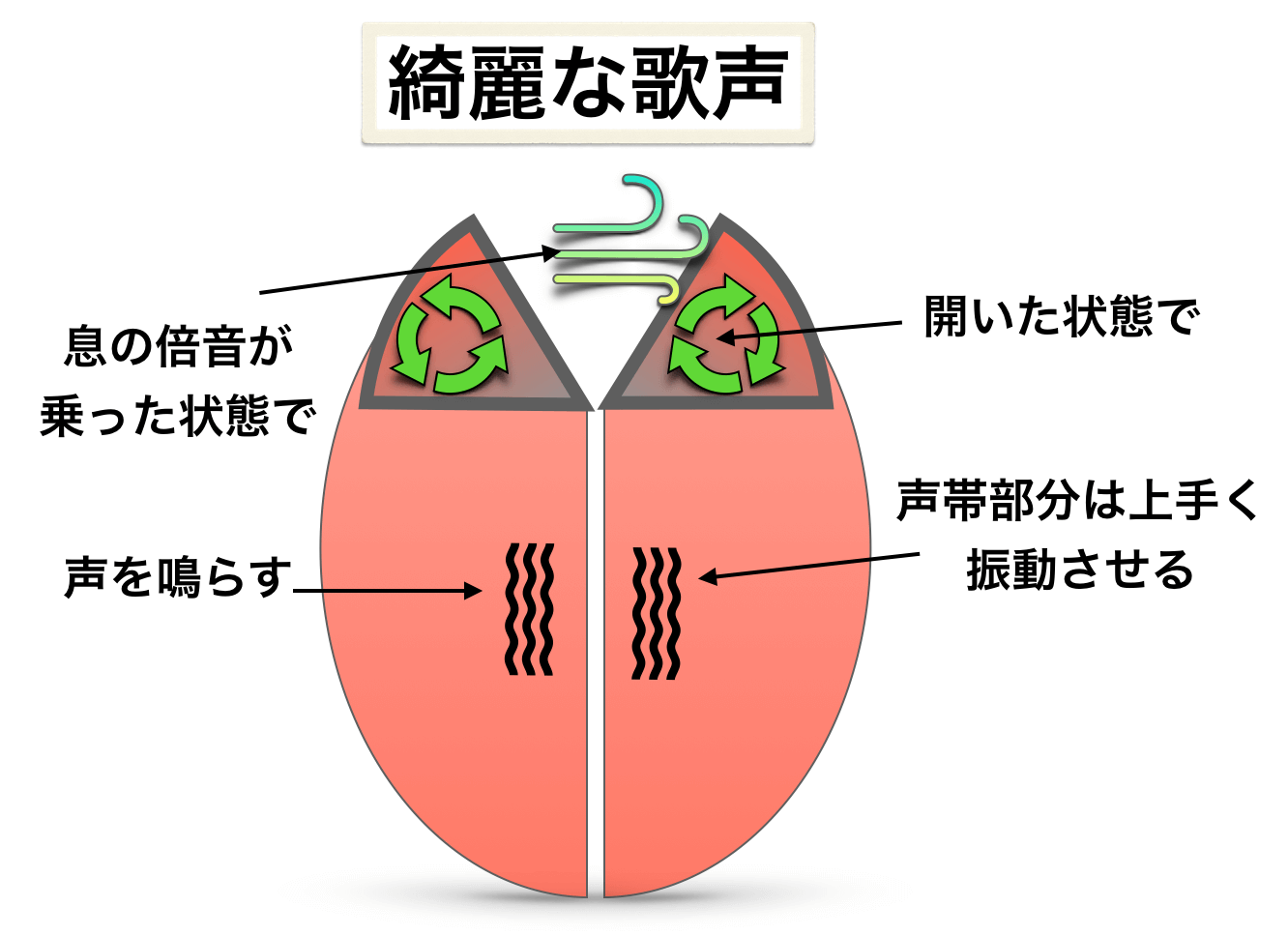

ここで、綺麗な発声というのはこのウィスパーボイス時にわかりやすい「スーー」という倍音(息の流れ)を保ったままの発声でしたよね。

ということは、

- 「披裂軟骨部分がある程度開いたまま声帯部分を上手く振動させることができる発声」=綺麗な歌声

と言えるのですね。

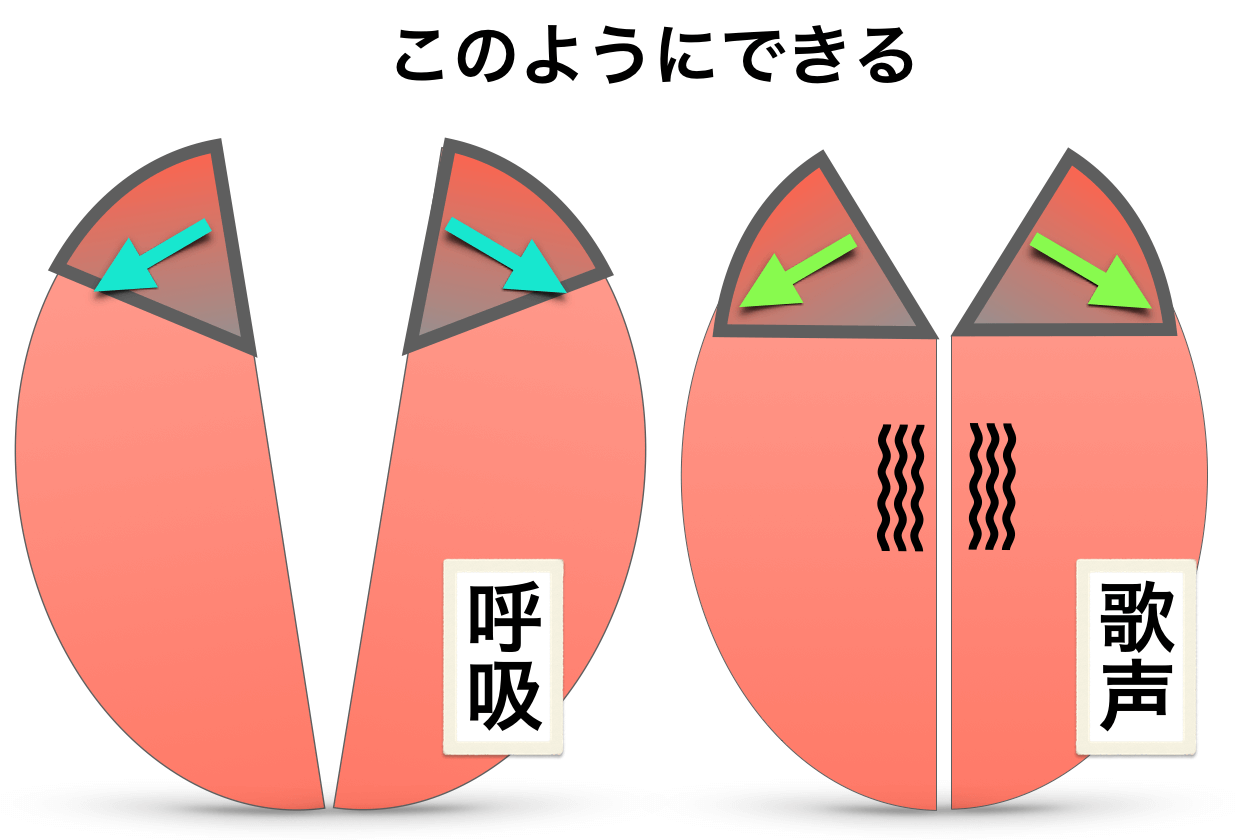

要は、『いかに披裂軟骨部分に隙間を作ったまま声帯をしっかりと振動させた声を作れるか』というのが、美しい歌声を作る鍵になるということ。

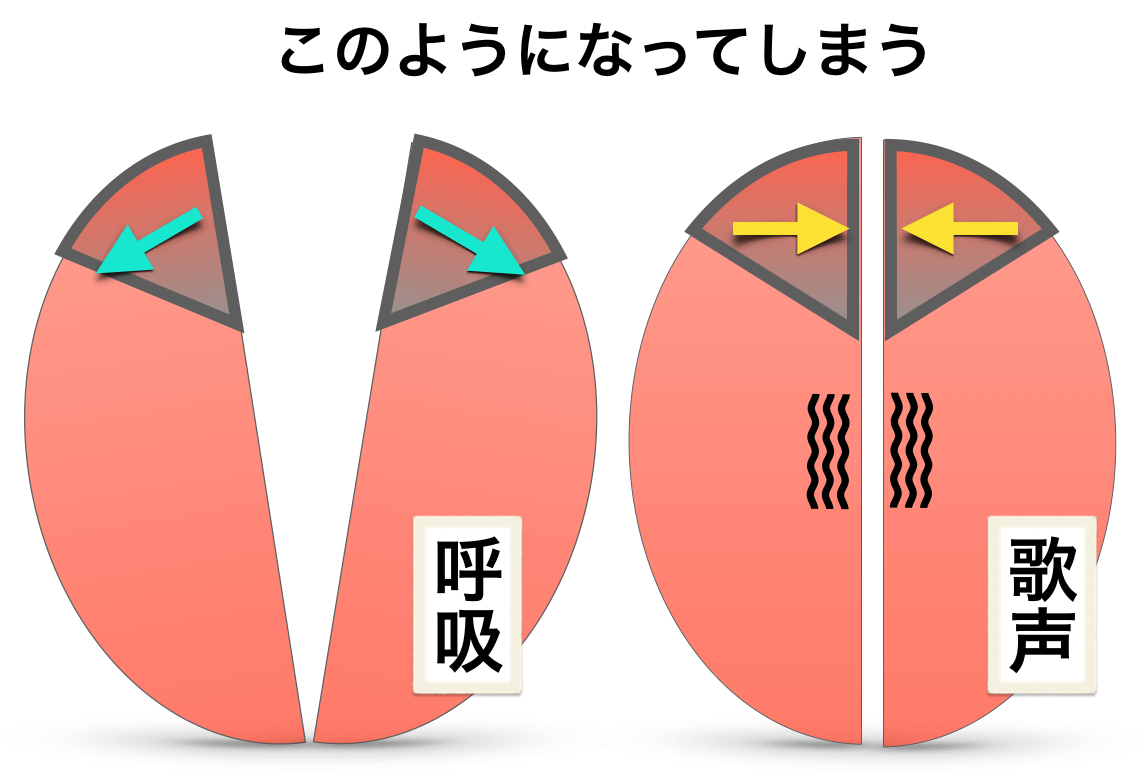

例えば、声帯が柔軟ではない人は、この披裂軟骨部分を少し開いたまま声帯だけを上手く鳴らすのは、かなり難しいと思われます。やろうとすれば、ため息に乗せたような声にすることは普通に可能でしょうが、歌声に使うための柔軟なコントロールはできないでしょう。

つまり、声帯が柔軟ではない人が歌声を作ると、披裂軟骨部分が声帯と一緒に動くので、綺麗な歌声を作れない。

もちろん、声帯が柔軟な人でもこのように披裂軟骨をしっかりと閉じた発声(しっかりと鳴らす芯のある発声)も使います。

ただ、「そうしようとしてそうする」のと「そうしかできない」のは大きく違うということです。

そして、声帯が柔軟な人は披裂軟骨部分を柔らかく開きつつも、声帯を上手く振動させることができるので、綺麗な歌声を作ることができるのだろうと。

よって、この差が「普通の歌声(声帯が柔軟ではない人の歌声)」と「綺麗な歌声(声帯が柔軟な人の歌声)」の差ではないかと。

もちろんこれは”ポップスにおける綺麗な歌声”のお話で、クラシックだと話は変わってくると考えられます。

クラシックの発声は、基本的にこの披裂軟骨部分はしっかりと閉じる発声になるでしょう。

これは「マイクに声を届ける目的なのか」「大きな会場に生身で声を届ける目的なのか」で、”綺麗・美しい”という概念が変わってしまうことによる違いです。

クラシックの話は置いておきまして、ポップスにおいてはこの披裂軟骨部分を少し空けたまま発声できれば、美しい音色が鳴るだろうという考察でした。

まぁ、これがわかったからと言って特別やること自体は変わりませんし、「だからなんだ?」という話ではあるのですが。