今回は『声質のタイプ』についての研究です。

この記事は

- 4つの声質のタイプについて

- 声質と歌唱力の関係性について

- ”真に自分の声質を活かす”とは

という内容です。

目次

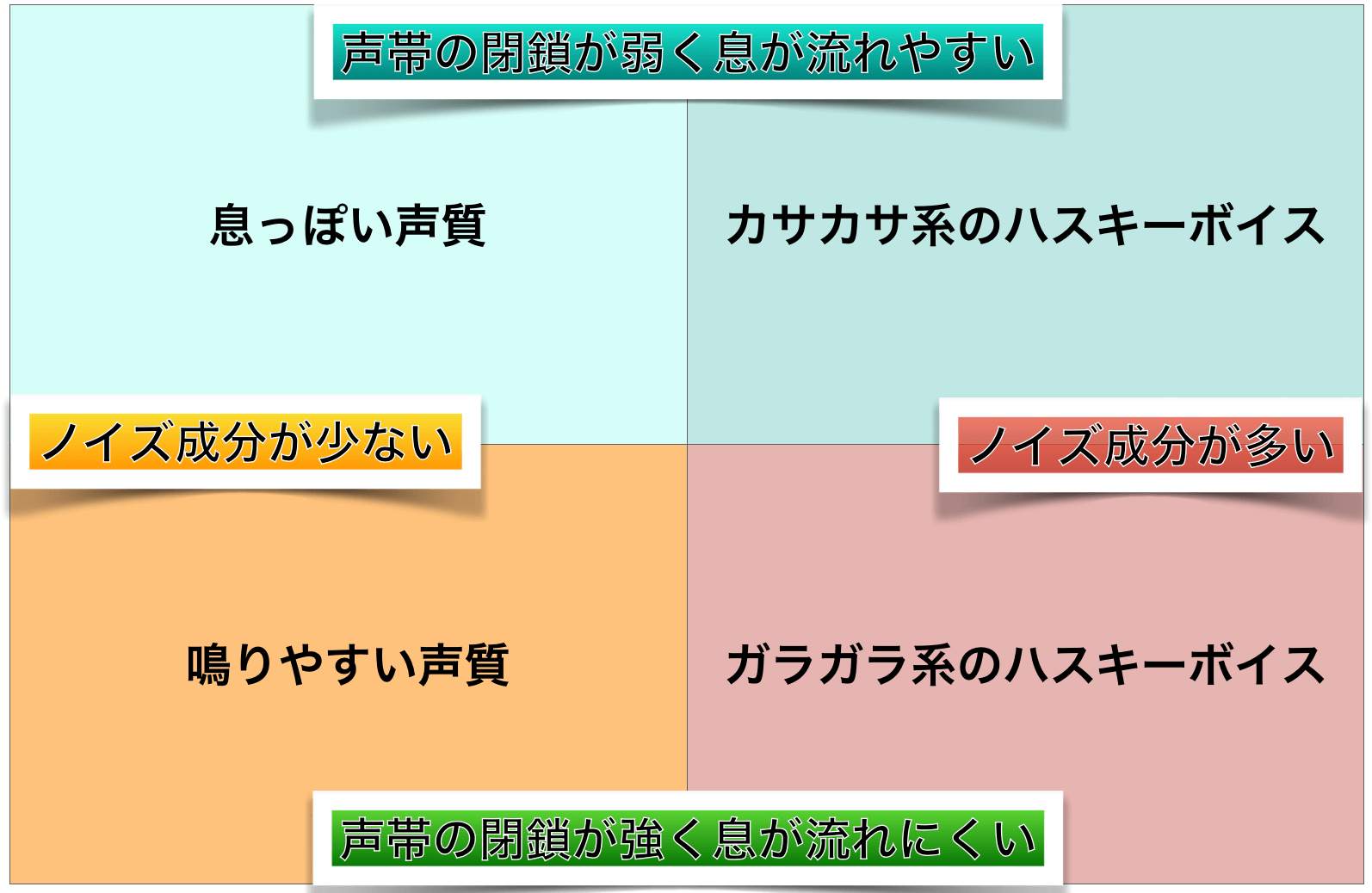

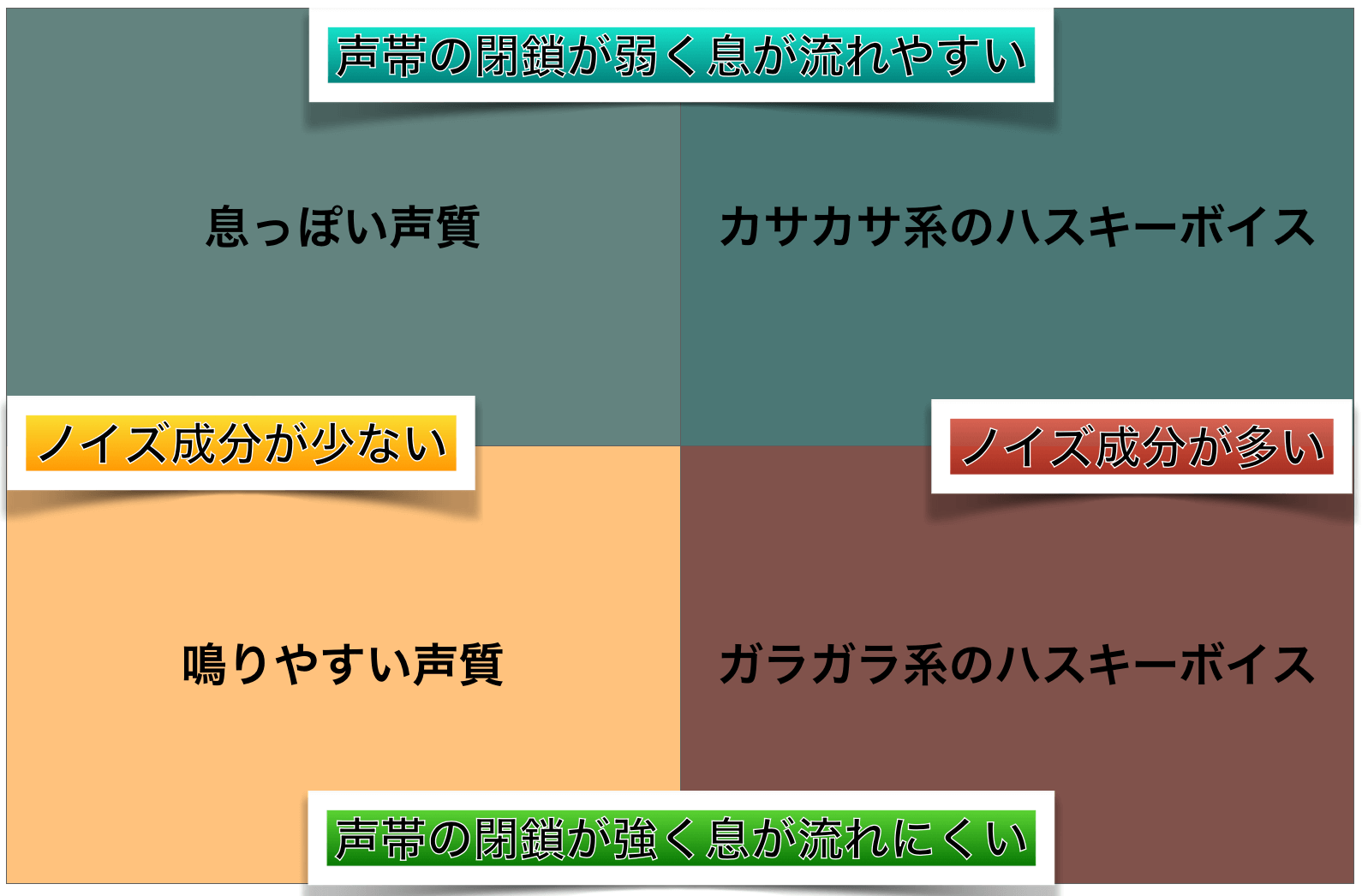

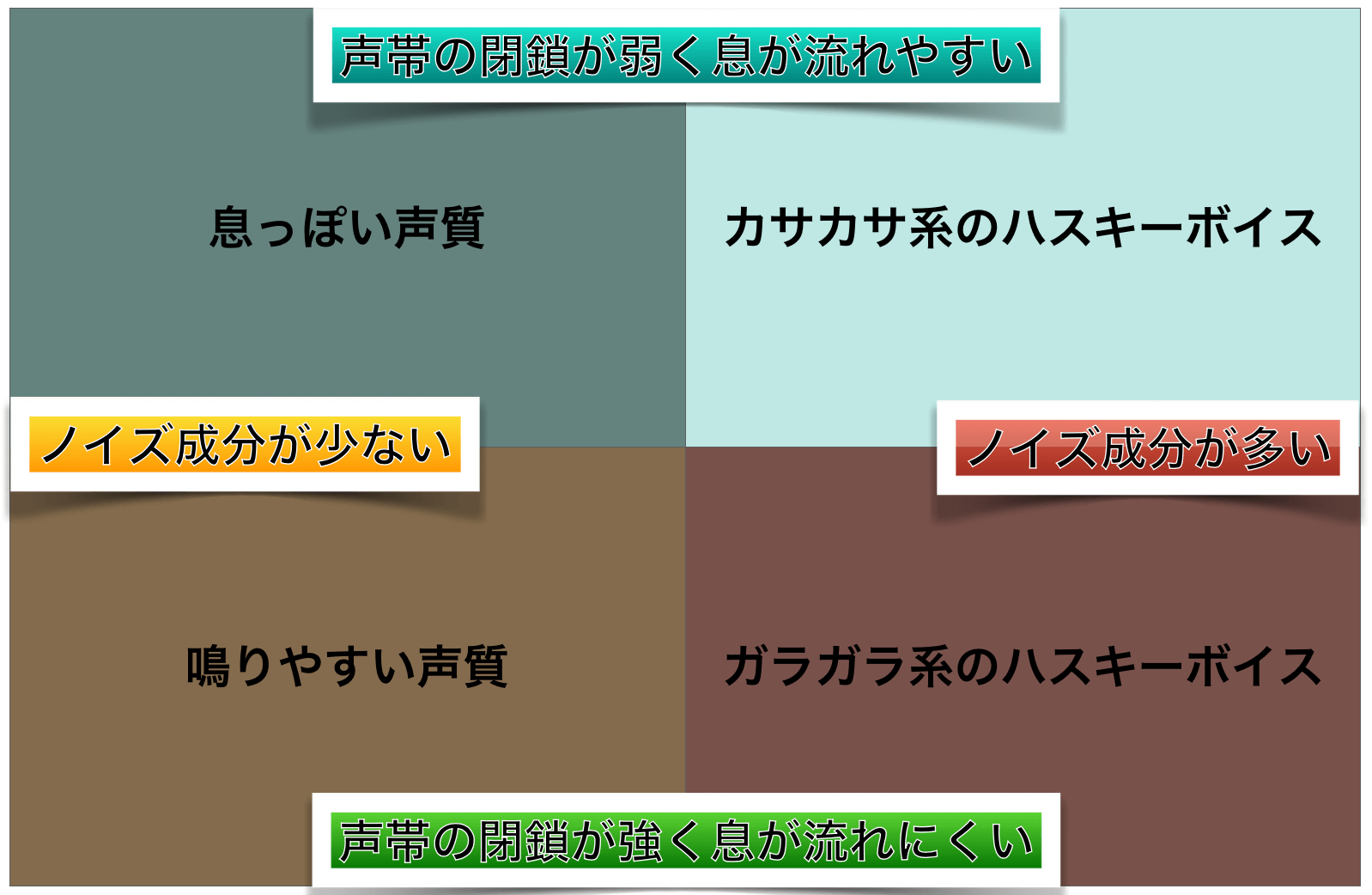

声質のタイプは大きく4つに分類できる

*ここでの「声質」という言葉は、『声帯から出た音』『声帯の音のタイプ』という意味合いで使います。

声質のタイプは大きく分けると4つ、

- 息っぽい声質

- 鳴りやすい声質

- ハスキーボイス(カサカサ型)

- ハスキーボイス(ガラガラ型)

と区分できる。

ハスキーボイス(しゃがれ声・かすれ声)は一括りでもいいのですが、幅広いので分けることで、すっきりと整理できると思います。

*ここでの「ノイズ」とは悪い意味ではなく、特性を表現するのにわかりやすい言葉として使っています。

もちろん、人間を綺麗に区分できるわけはないので、「どちらとも言えない中間」「両方に当てはまる」「何も当てはまらない」というタイプは存在します。

あくまで、わかりやすく大きく区分した場合の考え方です。

これらは、息が声帯を振動させる際、

- 声帯がしっかりと閉じにくいタイプ=息っぽいタイプ

- 声帯がしっかりと閉じやすいタイプ=鳴りやすいタイプ

- 声帯が不規則or不完全に閉じるタイプ=ハスキーボイスタイプ

という風に考えることができます。

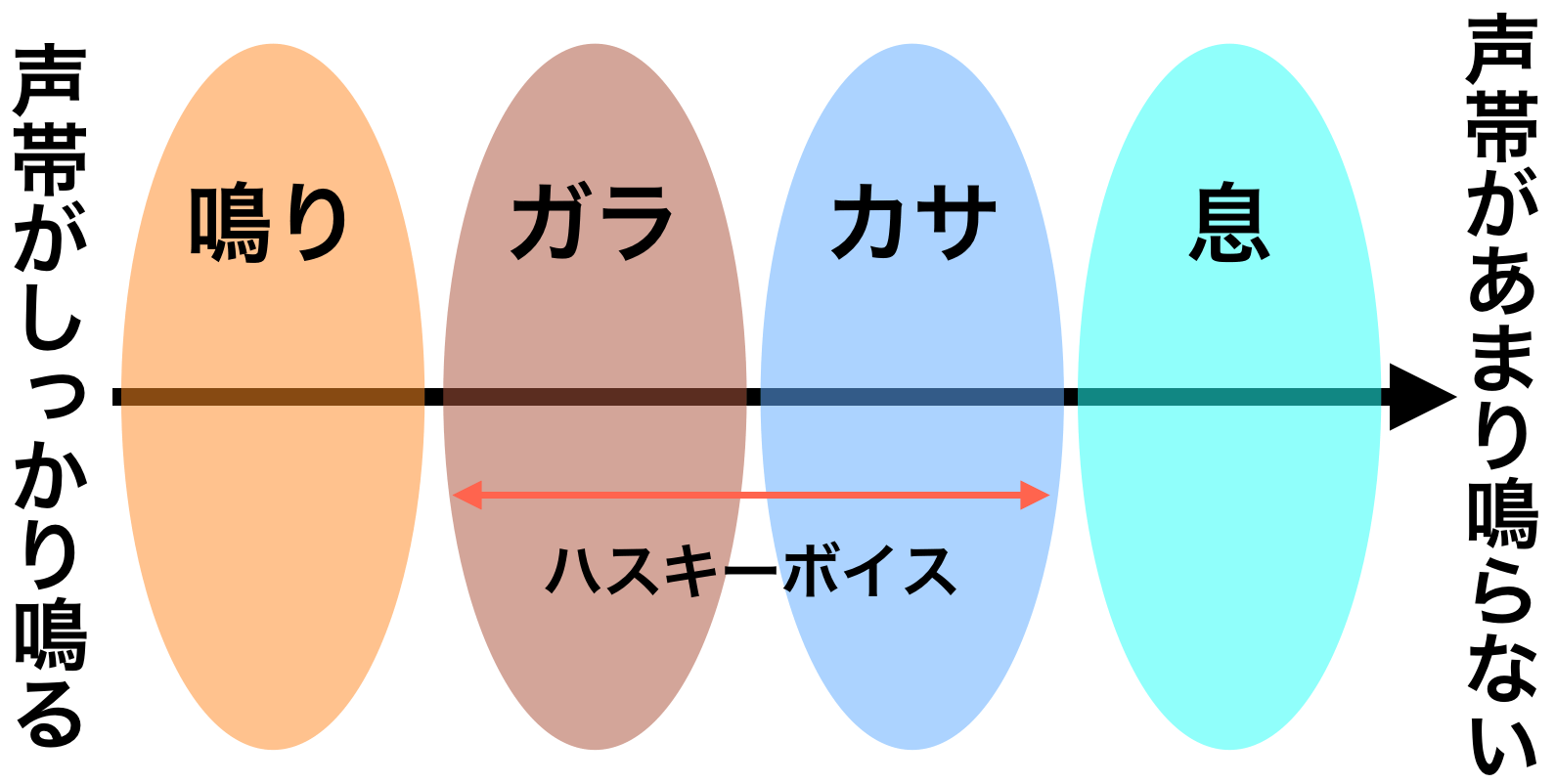

「鳴り」と「息」だけで考えると、こんな風に横並びで考えた方がシンプルでわかりやすいかもしれません↓

ただ、やはりハスキーボイスという声質は一般的な声質とは少し毛色が違うので、そういう意味では先ほどの図のように考えたほうがいいのかもしれません。

①息っぽい声質の特徴

息っぽい声質の特徴は

- 声帯がジリジリ・ビリビリと鳴りにくく、「スーッ」「ヒュー」「サラサラ」「フワッ」とした音色の声になる

- 声質の中に「息の成分」が多く、透明感のある音色になりやすい

- 声の温度が冷たい印象

- ジリジリとした尖った音色・力強さを生み出すのが苦手

などの特徴があるでしょう。

こういう話し声・歌声のイメージ↓

息っぽいタイプは、声帯が息を音(声)に変換させる度合いが弱く、息がさらりと漏れるようなイメージの音色です。息が流れやすく透明で、サラサラとした澄んだ声の印象を持ちやすい声質と言えるでしょう。

音色の傾向として、

- 「透明感」「冷たい印象」が得意

- 「力強さ」「温かさ」は苦手

になりやすいかと。

「どこまでを息っぽい声質とするか」を線引きするのは難しいので、その判断は個人個人の感覚になってしまうのですが、この動画のようなはっきりとした息っぽいタイプは、そんなに多くないように思います。

②鳴りやすい声質の特徴

鳴りやすい声質の特徴は

- 声帯がジリジリ・ビリビリと鳴り、声の中に息の成分を感じにくい

- 尖った感じ、芯のある感じ、重みのある音色になりやすい

- 声の温度が温かい印象

- 息っぽい透明感を出すのが苦手

などの特徴があるでしょう。

こういう話し声・歌声のイメージ↓

鳴りやすいタイプは、声帯が息を音(声)に変換させる度合いが強いので、ジリジリ・ビリビリとした音を感じやすい声質です。息が漏れにくく、くっきりとした芯のある音色になる。

音色の傾向として、

- 「力強さ」「温かさ」が得意

- 「透明感」「冷たい印象」は苦手

になりやすいかと。

『どちらかと言えば』というものを含めると、一般的には多くの人がここに区分されるだろうと考えられます。

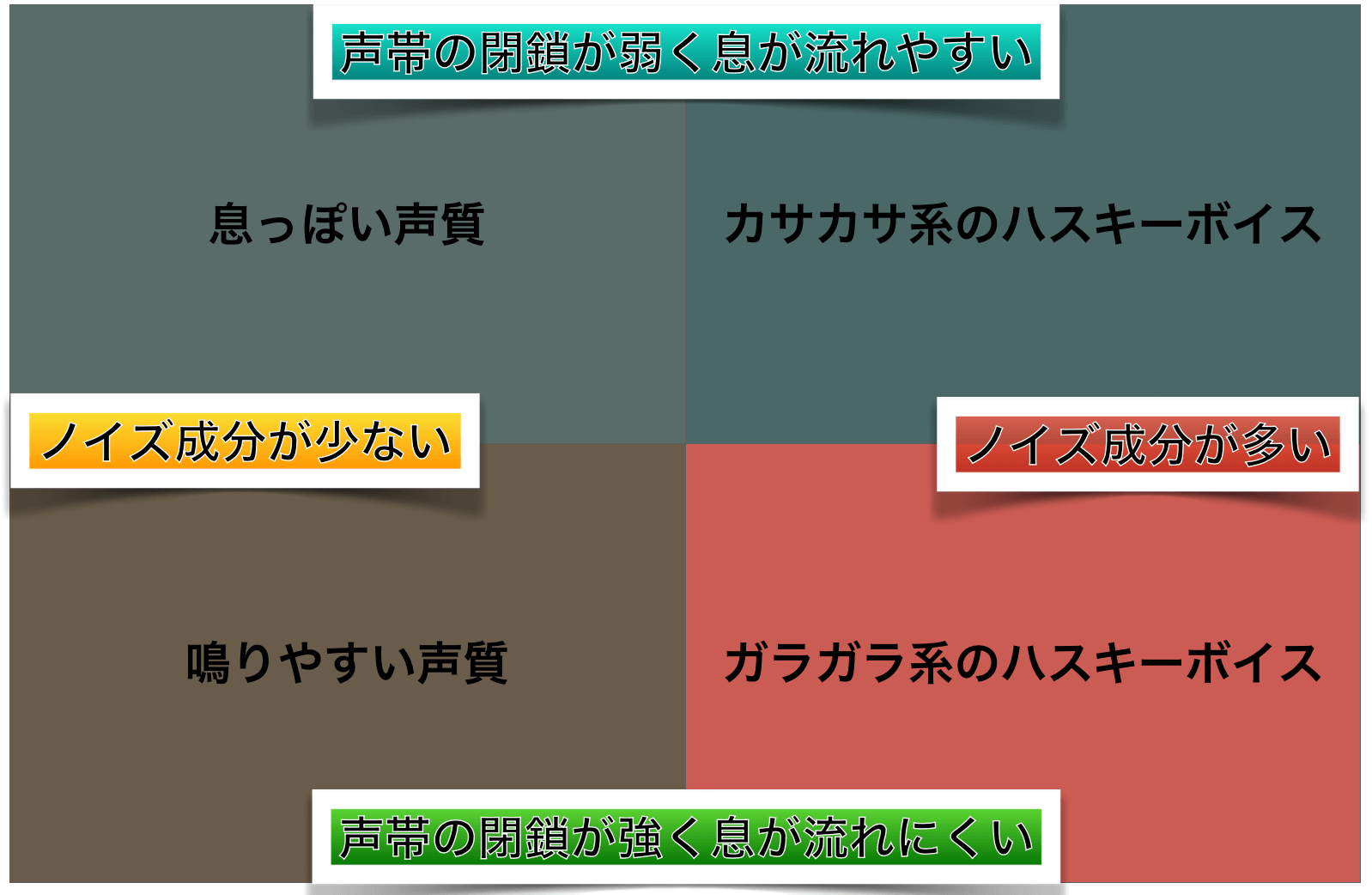

③ハスキー(カサカサ)な声質の特徴

カサカサ型のハスキーボイスの特徴は

- タイプとしては息っぽい声質に近い

- 乾いたかすれ・カサカサ・シャリシャリとしたノイズ成分を多く含む声質

- 周波数的に高域のノイズ成分を含みやすいので、冷たい音色に感じやすい

- ノイズ成分の少ない声を出すのが苦手

などの特徴があるでしょう。

こういう話し声・歌声のイメージ↓

声質の成分の中に「カサカサ・シャリシャリ」したノイズ成分がありますね。

カサカサタイプは、「力強さ」と「透明感」を4:6くらいで混ぜたような音色という感じでしょう。

音色の透明感をベースに、程よく力強さを出すのが得意。

ハスキーボイスは、言わば「息」と「鳴り」のいいとこ取りの声質です。

普通の声質(ノイズの少ない声質)の人からすると、ほぼ実現不可能な特有の倍音(ノイズ)を生み出すので、羨ましいと思う人も多いかもしれません。

羨ましがられるような魅力的な声質ですが、良くも悪くも「ハスキーボイスからは逃れられない」という部分が、弱点と言えば弱点になるでしょう。

一般的にはそこまで多くないタイプの声質です。

④ハスキー(ガラガラ)な声質の特徴

ガラガラ型のハスキーボイスの特徴は

- タイプとしては鳴りやすいタイプに近い

- 重みのある湿ったようなかすれ・ガラガラとしたノイズ成分を多く含む声質

- ハスキーボイスではあるが、冷たさよりも暖かさ・力強さを感じやすい

- ノイズ成分の少ない声を出すのが苦手

などの特徴があるでしょう。

話し声と歌声がわかりやすい動画がなかったのですが、こんなイメージです↓

ガラガラ・ザラザラしたようなノイズのある声質。

こういう声は、日本語だと「だみ声」などと呼ぶことが多いのかもしれませんし、英語だと「ラスピーボイス」などと言うのかもしれません。

ただ、これは日本語でも英語でもそうですが、「だみ声」「しゃがれ声」「ラスピーボイス」と言った時に、人それぞれ定義が違うことがあるので、ここではハスキーボイス(ノイズのある声質)のガラガラ型という風に表現しておきます。

ガラガラタイプは、「力強さ」と「透明感」を6:4くらいで混ぜたような音色という感じでしょう。

ハスキーボイスの中でも力強い音色の印象が得意で、強いノイズが鳴る分、「透明感」のようなものは感じにくくなりますが、ハスキー特有の息漏れは発生しているので、「透明感」が強いノイズの裏で見え隠れしているような音色になります。

-

-

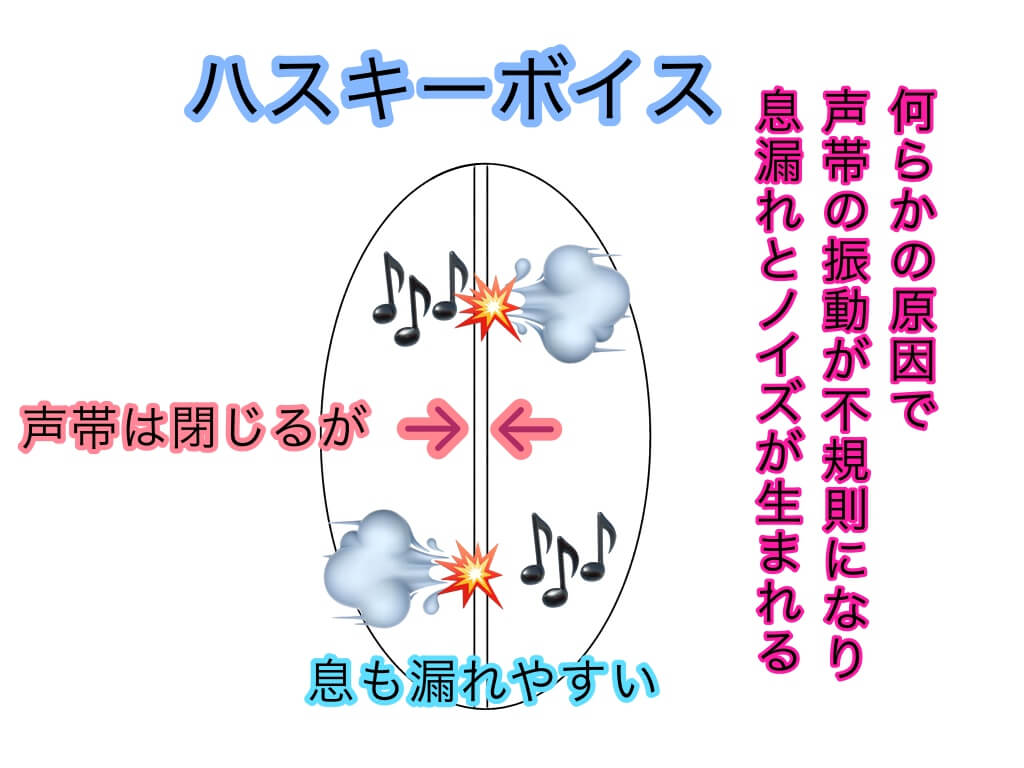

ハスキーボイスについての考察|ハスキーボイスになる方法はあるのか?

続きを見る

声質と歌唱力の関係性

声質は生まれ持った才能なのか?

「声質は才能によって決まるのか?」「生まれつきの体の特性なのか?」「声質は変えられないのか?」という部分について。

これは

- 基本的には変えられないもの

- 声帯の特性・個性のようなもの

と考えるべきかと。

もちろん、変声期中は多少変わりやすかったりもするでしょうし、男性は70歳前後から「息っぽくなるorカサカサする」、女性は50歳前後から「鳴りやすくなる」という変化を多くの人が起こしますが、『訓練などで変えられるのか』という問いに対しては、『基本難しい』と考えておいたほうがいいと思います(*もちろん、絶対に不可能とは言い切れない)。

生まれ持った声質と歌唱力の関係性はない

「では、生まれ持った声質によって歌の上手さや下手さが決まってしまうのか?」、と考えることもあるでしょうが、多くのシンガーの声を研究して出した僕の結論としては、

- どんな声質でも歌は上手くなれる

と考えれられます。

というのも、どんな声質であったとしても、その声質を磨き上げたすごいシンガーがどこかに必ずいます。日本にはいなくとも、世界を探せば、ほぼどんな声質でも偉大なシンガーがいるように思います。

生まれ持った声質とは言わば、その『楽器の特性』です。

この楽器を『どう使うか』の部分が全て、とも言えるでしょう。

なので、声質で歌唱力が決まるということはなく、どんな声質であってもそれを良くする道があると考えられます。

ただし、”取っ掛かり”の差はあるかも

どんな声質も、磨けばそれぞれに魅力的になれると考えられるのですが、初心者から歌を始める時の最初の段階では、歌に有利な声質などは存在すると考えられます。

ただ、これは音楽のジャンルや時代などで変動するので一概には言えません。

例えば、最近のポップスは「息っぽい声質」「ハスキー・カサカサの声質」が有利になりやすく、クラシックでは「鳴りやすい声質」が有利になりやすい、などの傾向があると思います(*必ずではない)。

あくまでも”取っ掛かり”の部分のお話なので、あまり気にしなくてもいいと思いますが、取っ掛かりやすさはモチベーションとかにもつながるので、そういう意味ではある種の才能とも言えるのかもしれませんね。

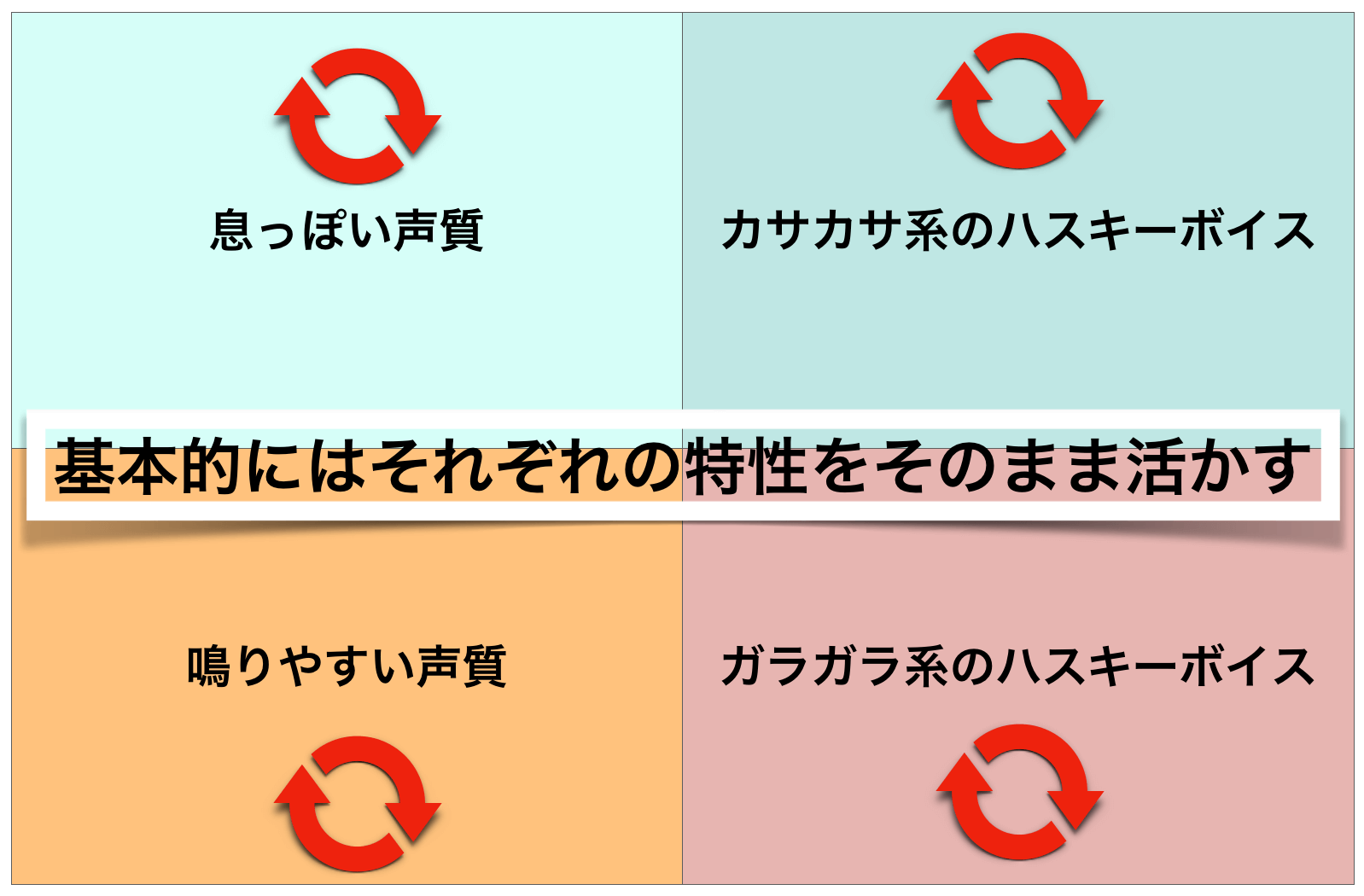

”真に”自分の声質を活かす

軸となる声質は、自分の特性を活かすべきだろう

歌は、色々な音色(声質)の表現を使います。

例えば、息っぽい声質の人の中にも「息っぽい発声」「普通くらいの発声」「鳴らす発声」のように音色には幅があります。

ここで大事なのは、

- 自分の歌声のメイン(軸となる声質・中心の声質)は、自分の声帯の特性を活かすべきだろう

ということ。

要するに、自分の特性をはみ出したところに中心を置くのは、無理が生じやすいだろうと。

例えば、

『息っぽくて全然鳴らない声質のタイプの人が、くっきりと芯のある強い鳴りの声質をメインにしようとひたすら練習する』などは、上手くいかない可能性がすごく高い(*「必ず」ではない)。

もちろんこれは、「練習してもその発声は絶対にできるようにならない」と言ってるわけではなく、「高いレベルに行けば行くほど”特性の壁”にぶつかる可能性が高い」という意味です。

なので、

歌においても『出したい声質をメインに出す』のではなく、『自分が出せる声質を最大限に活かし磨く』という考え方が重要になってくるでしょう。

多くのシンガーたちも『自分の声質に逆らわず、活かし、磨いている』と考えられます。

”活かす”という方向性はたくさんある

”基本的には” 息っぽい声質→『息っぽい声主体で歌う』 のようにその声質に準じた方向性をメインするのがベストでしょう。

先ほどの動画のシンガーたちもそうでしたね。

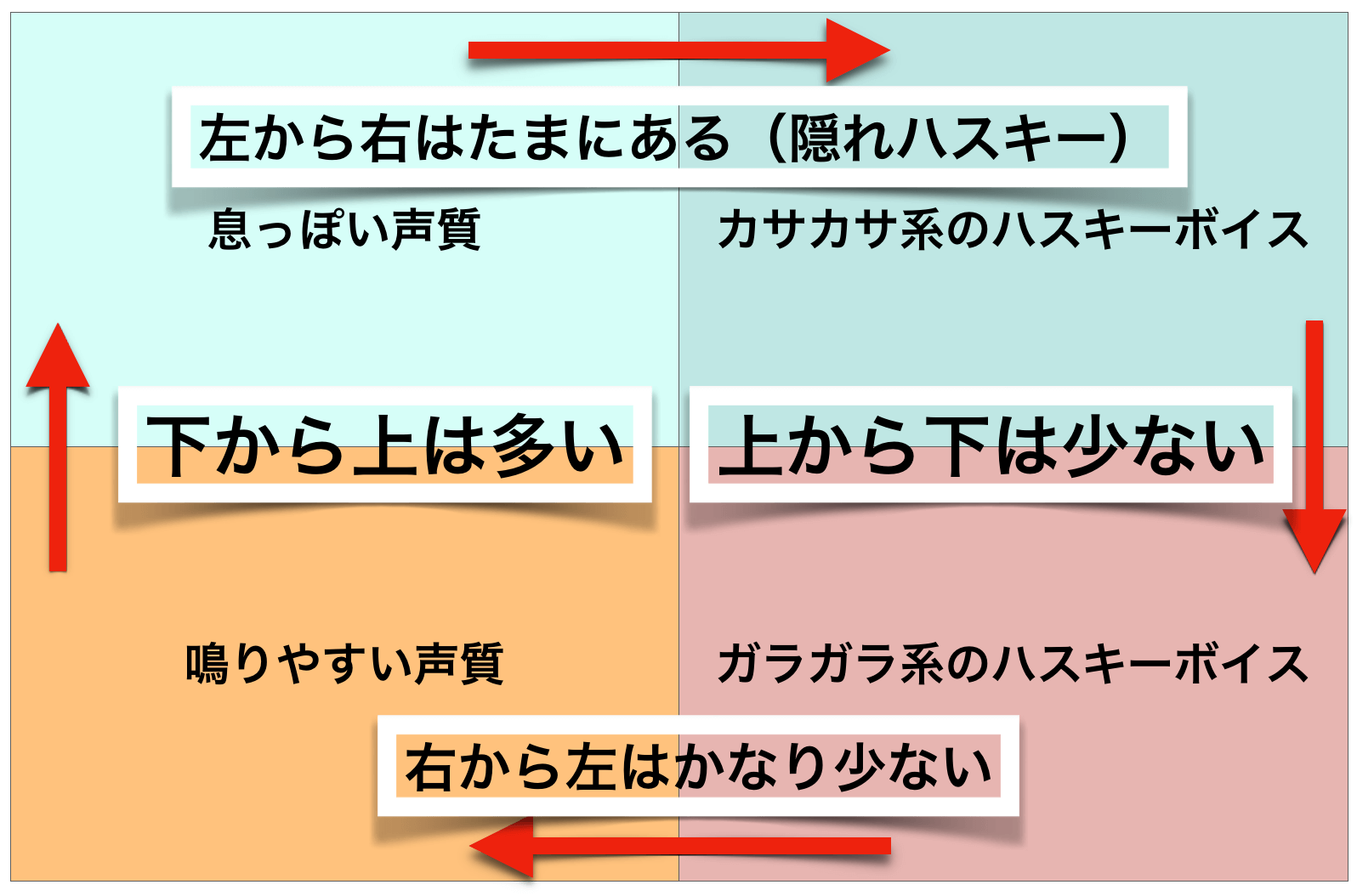

ところが、面白いことに話し声とは明らかに違う方向性の声質をメインに使うシンガーもいます。

つまり、『元々の声質に準じていない方向性がメインの声質になっているシンガー』。

実はこれが結構ある。

なので、”基本的には”という言葉をつけています。

しかも、この『方向性の違う活かし方』というのは全方位にあり得る。

特に一番多いと思われるのが、元々の声質が下で歌声が上というパターン。

例えば、鳴りやすい声質→『息っぽい声主体で歌う』というタイプ↓

このタイプは、声帯の構造から考えても一番簡単に実現しやすいものと考えられます。

閉じにくいもの(息っぽい声質)を閉じるのは難しいですが、閉じやすいもの(鳴りやすい声質)を開き気味に調節するのは簡単ですから。

また、左側から右側、つまり ハスキーボイスではない声質→『歌うとハスキーボイス』 というタイプも時々いますね。

これは『隠れハスキーボイス』と言いましょうか、歌うときだけハスキーボイスにしているのではなく、もともとハスキーな声質を持っているものが普段見えにくく、歌うという動作によってそれがはっきり出ると考えるべきでしょう。なので、望んで手に入るものではないでしょう。

少ないと思われるのは、上から下 息っぽい声質→『鋭い鳴りの歌声』 みたいなタイプと、かなり少ないのが右側から左側 ハスキーボイス→『ハスキーボイスを感じにくい歌声』 みたいなタイプです。

でも、いないことはない。

自分に合う方向性を見つけることが”真に活かす”

このように、一見すると『自分の声質に逆らっているように見えるシンガー』『元々の声質とは明らかに違う声質をメインにしているシンガー』もたくさんいます。

「じゃあ、なんでもありじゃん」って考えてしまいますが、これらは、

- 客観的に見ると自分の声質に逆らっているように見えるが、その人にとってはそれが自分の声質を活かしていることになっている

と言える可能性が高いでしょう。

つまり、その人にとって「その方がやりやすい・それがしっくりくる=活かしている」ということ。

喉や声帯の条件は人それぞれ違いますから、こういうことも普通に起こるでしょう。

つまり、

『自分の声質に従う』とは、自分の持っている声帯を活かすこと。

それは、基本的には自分の声質に準じた方向性になることが多いが、そうならないことも普通にある。

なので、最終的には『自分の声帯にはどんな声質が適しているのか?』というのを自分自身で探す必要がある。

と考えられます。

おそらく、自分の声帯に適性がある声質は練習しやすかったり、成長しやすかったりすると思います。逆に、いくら努力しても伸びにくい方向性は、適していない可能性が高いのかもしれません。

自分が持っている声質を考慮しつつ、そこから自分に合うものを探すことまでが、真の意味で『自分の声質を活かすこと』と言えるのでしょう。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る