今回は『エッジボイス』という発声技法・トレーニング方法についての内容です。

トレーニング効果は、

- 声帯のコントロール能力の向上

- 高音域の発声能力の向上(ただし、ハードロック系の締める発声のみ)

- 歌の表現力の向上

という3つが考えられます。

ただし、やればやるだけプラスに働くものとは限らないので、その点に関しては注意が必要かもしれません。

目次

エッジボイスとは

「エッジボイス」とは、声帯を極力少ない振動回数で振動させることで、カラカラ・カリカリとした音を出す発声方法のことです。

具体的な発声は、こちらの動画が参考になります(*再生位置は1分19秒から)↓

海外では一般的に「ボーカルフライ」と呼ばれています(*「揚げ物」のようにパチパチ音がするところが由来)。

通常の声とは異なり、「声の素」だけを鳴らしているような発声と考えると良いでしょう。

エッジボイスの声帯の状態

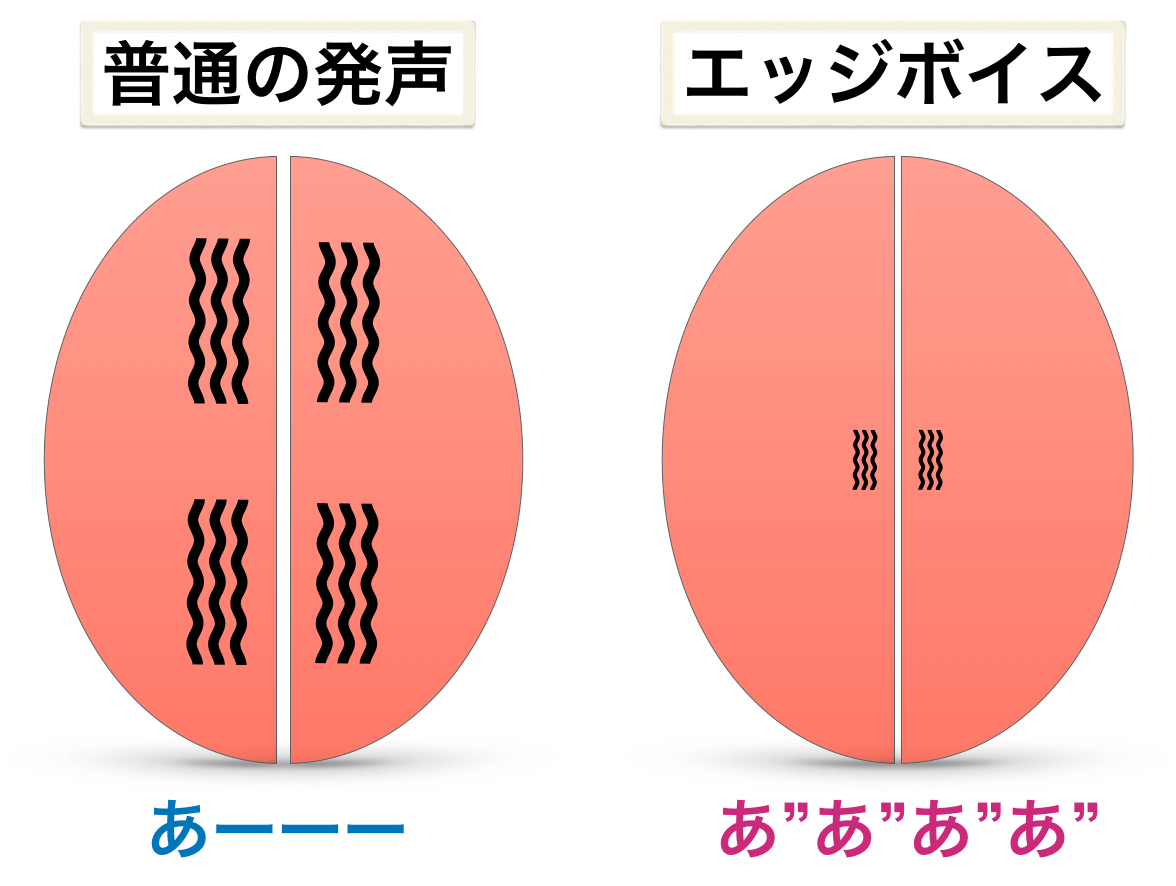

声帯は普通に「あーー」と声を出すとき、すごい高速で振動しています。高速で振動することにより、くっきりとした声になっているのですね。

ところが、エッジボイスの場合は「あ”あ”あ”あ”」と、通常の声に比べると低速でゆっくりと振動しており、声というよりも「音」を作り出しているような状態です。

図はやや誇張した表現なのですが、このように『エッジボイスは声帯の最小限の振動による発声方法である』と理解しておくと、このテクニックを習得しやすくなると思います。

リアルで見ると、声帯は以下の動画のようになっています。ちょっとグロテスクなので、苦手な人は飛ばしてください(*再生位置0:25〜)↓

エッジボイスの効果・メリット

エッジボイスには

- 声帯のコントロール能力の向上

- 高音発声能力を高める(ただし、ハードロック系の締める発声のみ)

- 歌の表現力をが向上する

という3つの効果が考えられます。それぞれ掘り下げます。

①声帯のコントロール能力の向上

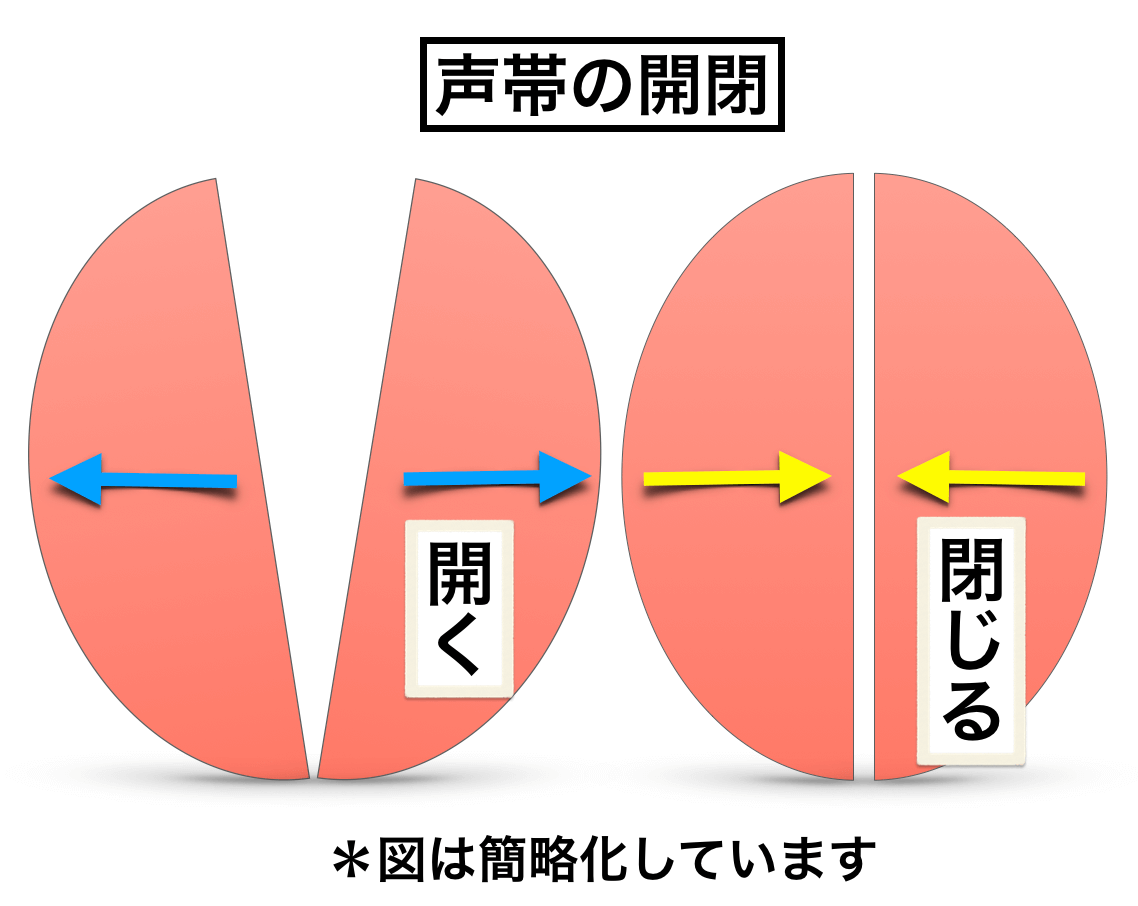

エッジボイスは、特に声帯閉鎖(声門閉鎖:声帯を閉じること)をコントロールする能力を鍛える効果があります。

エッジボイスが上手く出来ている状態は、声帯をしっかりと閉じることができている状態だと言えます。

普通の発声よりも声帯の動きの感覚が意識しやすいので、開閉のコントロール能力を向上させるトレーニングになる、ということですね。

特に、声帯をくっきりと鳴らす芯のある発声を作るトレーニングに向いています。

声帯をしっかりと閉じることが苦手で、息っぽい声になってしまう人におすすめです(*ただし、元々の声質によってはあまり効果がない場合もある)。声帯で息を支える感覚が身につきやすいので、ロングトーンなどの向上にも役立ちます。

リラックスが大事

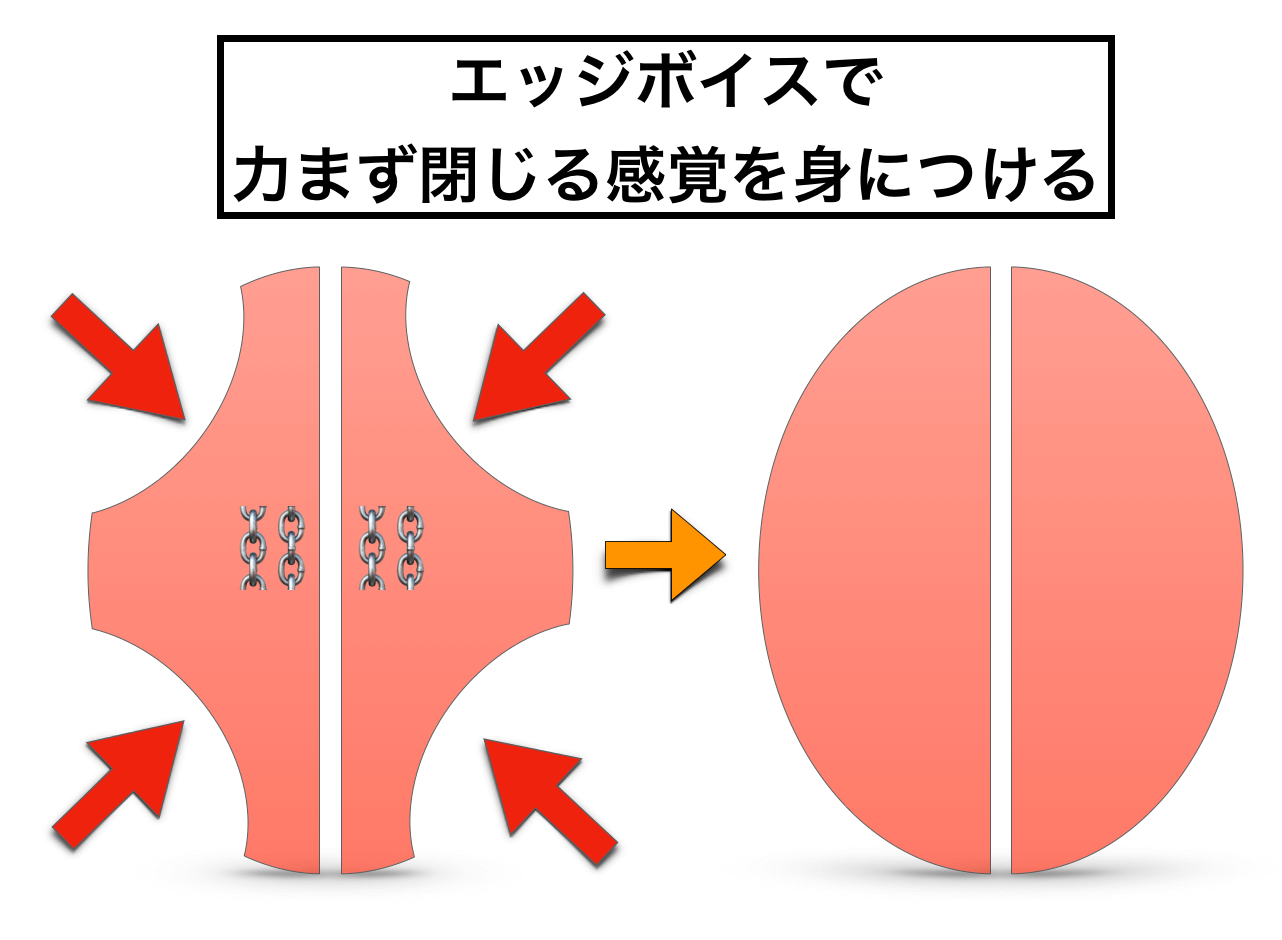

これを目的とした場合は、喉をしっかりとリラックスさせて、力まずにトレーニングすることが重要です。

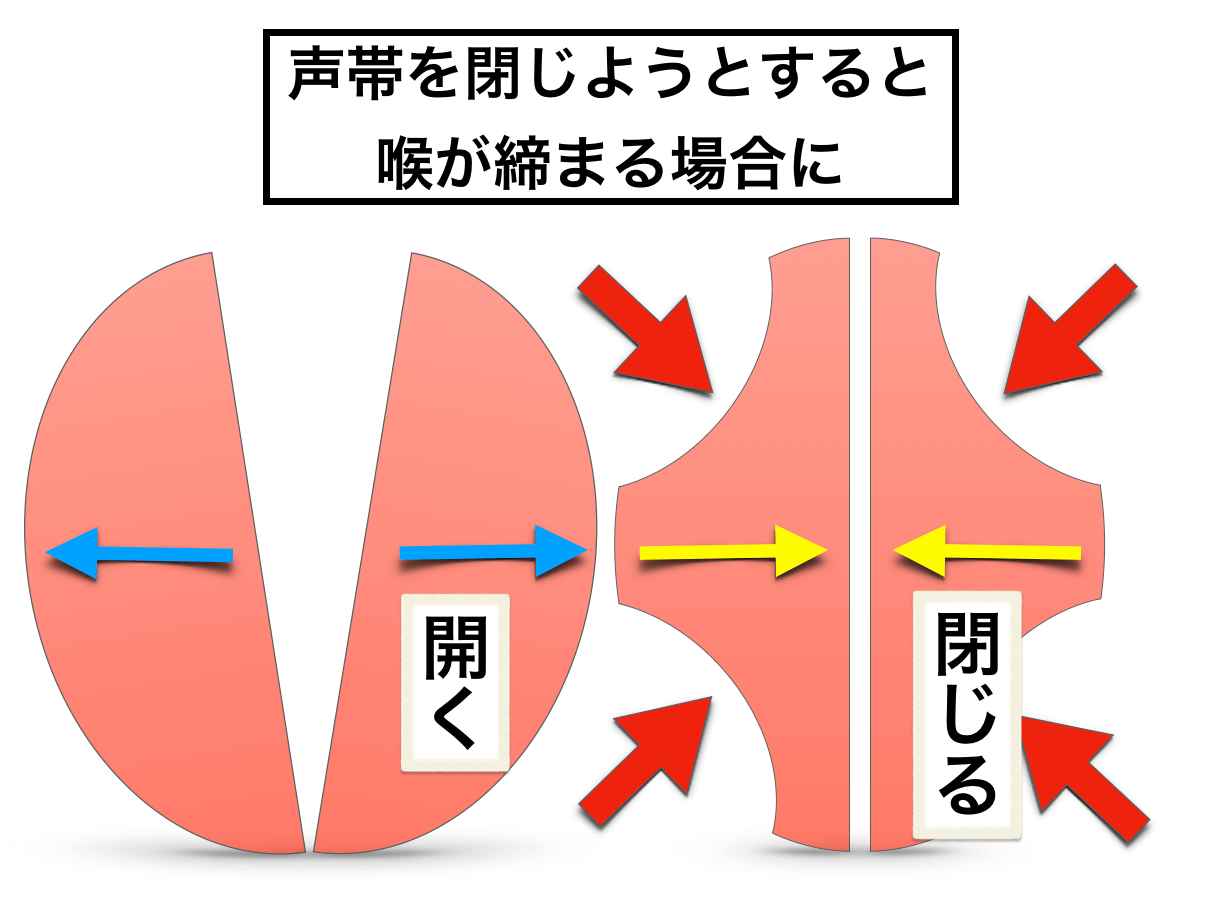

というのも、エッジボイスは声帯を締めるのを意識しぎると、喉も一緒に締めてしまいやすいです。

こうなると、声帯だけを上手くコントロールできていないことになるので、声帯をコントロールするトレーニングとしては、あまり意味を成さないのですね。

リラックスした状態であれば、声帯と一緒に喉が締まってしまう場合などにおいて、喉周りと声帯の動きを切り離し、声帯だけを上手く閉じられるようにするトレーニングになるとも言えます。

つまり、上手くトレーニングすれば

- 声帯が上手く閉じない人は、閉じるためのトレーニングになる

- 声帯が喉周りと一緒に閉じすぎてしまう人は、喉締めを緩めるトレーニングにもなる

ということです。

-

-

芯のある声を作るのは「声門閉鎖」

続きを見る

②高音発声能力を高める(主にハードロック系の発声)

まず、前置きとして、エッジボイスは「一般的な高音発声」のためのトレーニングにはあまり役に立たないです。

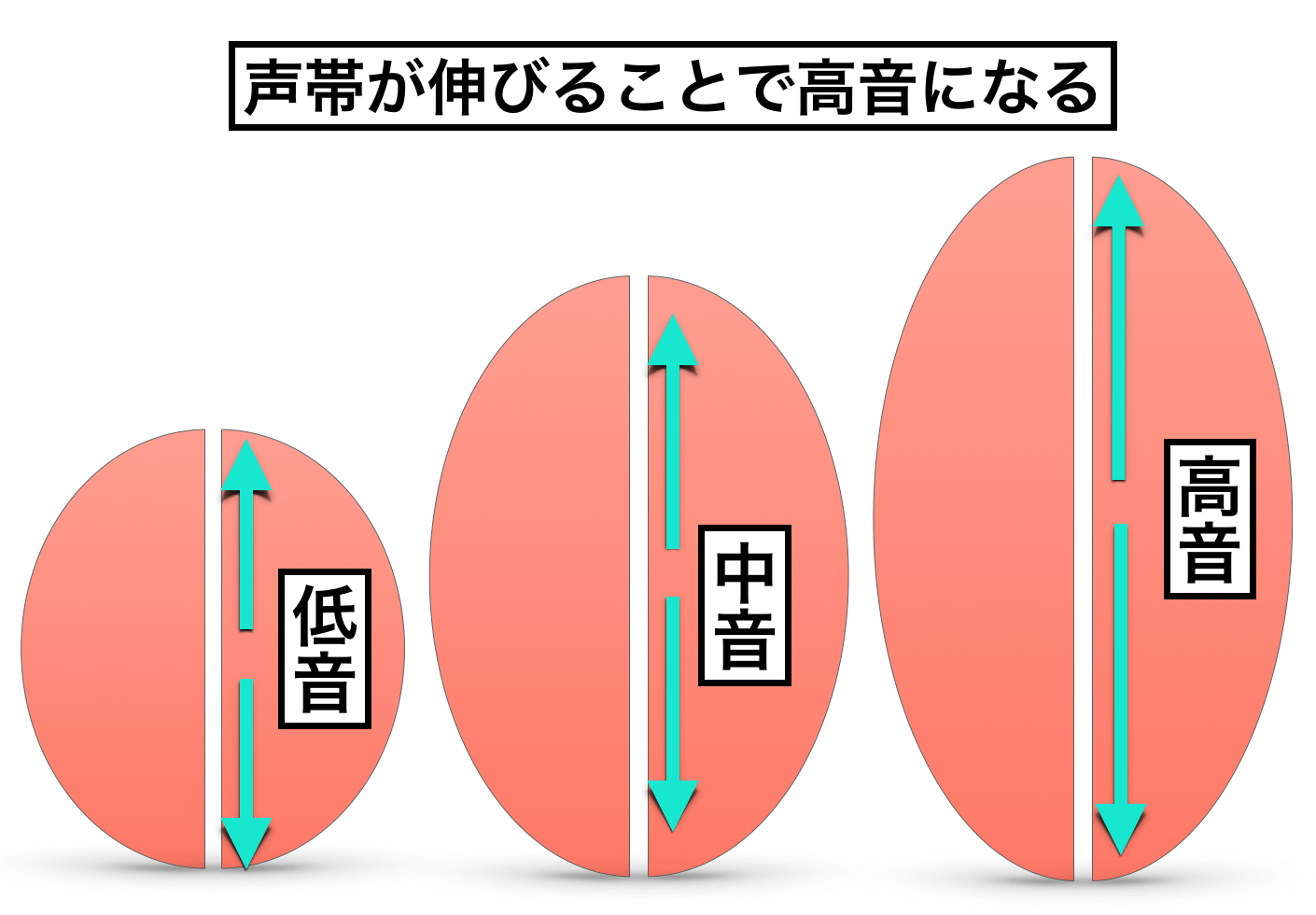

なぜなら、基本的に声の音程を上げる主役は「声帯が伸びる動き」だからです。

エッジボイスは、この「伸びる動き」にほとんど関係がないことがわかると思います。

なので、高い声を出したいからと言ってエッジボイスをたくさん練習しても、あまり意味はないと言えます。

ところが、

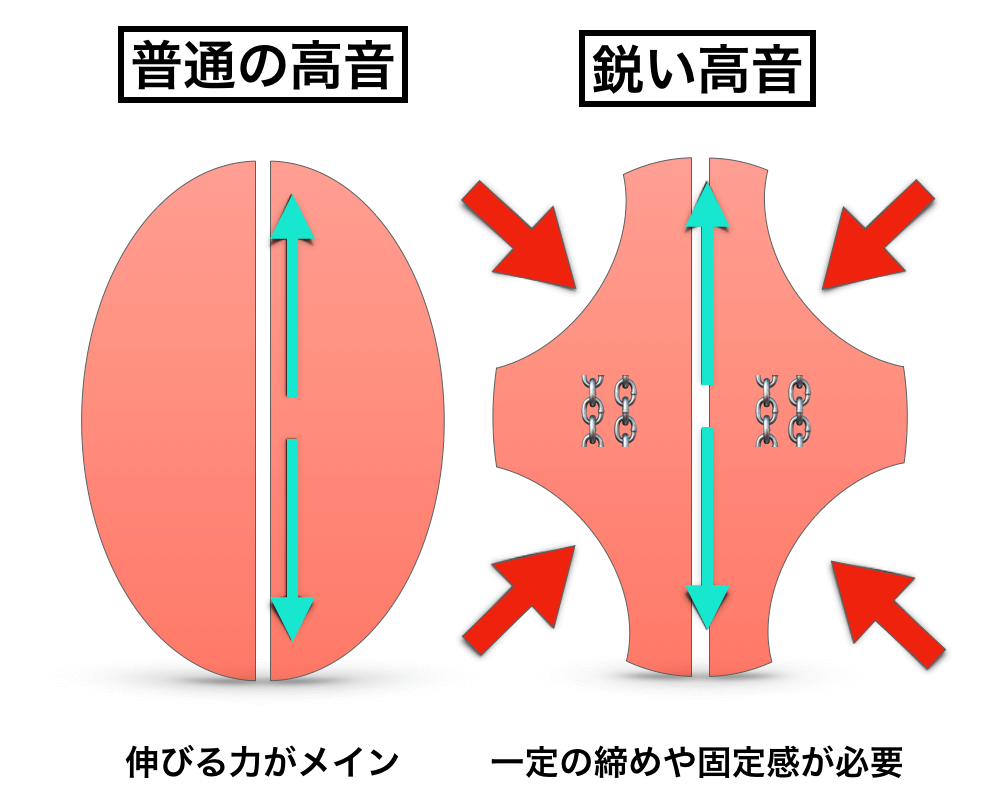

ハードロックやメタル系のジャンルでよく使われるような、「尖った高音発声」や「締めるような高音発声」を鍛えるためには、エッジボイスのトレーニングが役立つ場合があります。

例えば、「あーー」と楽に声を出しながら、喉だけを締めていくと、金属的な高音になっていくはずです。これは、声帯が外側から締め付けられることで硬直し、振動が制限されることで高音になっています。

つまり、音を高くする主役はあくまでも「伸びる動き」ですが、実は声帯を「固める動き・締める動き」も高音を生み出す要因の一つになっているということ。

もちろん、この喉を締めるような動きには歌唱上のデメリット(金属的な音色・聞き苦しい音色になってしまう)があるため、基本的には悪いものとされています。

しかし、ハードロックやメタルなどの演奏が激しいジャンルにおいては、これが逆にメリットとなることもあります。

演奏に埋もれないためのボーカルとして、より鋭い音色の方が映える場合があるのですね。

なので、そういうジャンルにおいては、この一定の「固定・締め・緊張」を利用して、より高く鋭い高音発声を出すことは間違いではありません。

もちろん、締めすぎると「喉締め」という印象になるので、適度なバランスが重要です。

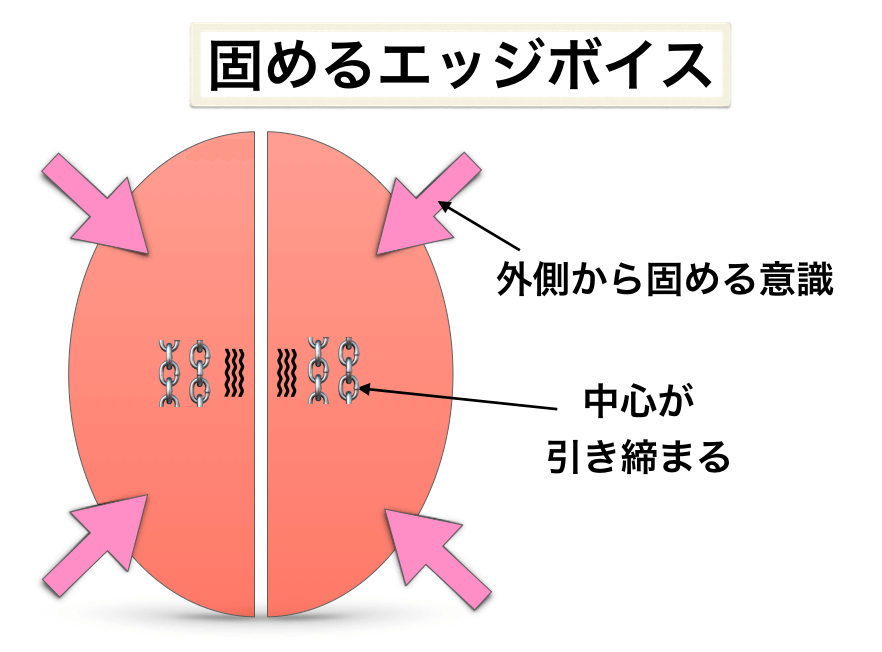

このトレーニングの場合、締めたほうがいい

先ほどの「声帯コントロールを向上させる効果」においては、エッジボイスはリラックスした状態でやらなければいけなかったのですが、このトレーニングでは、逆にある程度の力を入れて発声する必要があるでしょう。

つまり、同じエッジボイスのトレーニングでも目的によって正反対の意識でトレーニングしなければいけないということになります。

③歌の表現力が向上する

「歌の表現力が上がる」というのは、歌の表現幅やテクニックが増えるということです。

たとえば、歌の始めや単語の最初をエッジボイスで歌うことで、歌に哀愁や深み、心地よさ、色気などを表現するテクニックがよく使われます。

もちろん、たくさん使えば良いというものではないので、その点は注意が必要です。

すべてのフレーズに大量のエッジボイスを使うと、さすがにくどい印象を与えるかもしれません。

エッジボイスは自然と入る

表現としてエッジボイスを意識的に習得することはとても良いことですが、歌手はそれほど意図的にこのテクニックを使っていないことも多いです。

つまり、意図せず自然とエッジボイスが入っていることも多いということです。

エッジボイスは声帯の最小振動発声なので、声帯がリラックスして使えている状態でゆるい歌い出しをすれば、自然にエッジボイスが入りやすくなります。

そのため、意識的にエッジボイスを入れることも大切ですが、無意識にエッジボイスが入る声帯の状態を作ることの方が重要になるかもしれません。

英語圏は会話でもよく使う

日本語の会話ではあまり一般的ではありませんが、英語圏ではエッジボイスで話すことが頻繁にあります(*動画の再生位置は1:32〜)↓

*再生位置1:29〜↓

このように、英語圏では、話す際にエッジボイスが入る傾向があります(*もちろん、すべての人がそうではない)。

英語は声帯を柔らかく使う言語なので、息の出力が弱くなると自然とエッジボイスになりやすいと考えられます。また、子音が重要な言語であるため、エッジボイス=母音が弱い声の出し方が成立しやすいと考えられます。

一方、日本語は声帯を硬く使う言語で、母音の鳴りが重要なため、会話の中ではエッジボイスが入りにくい傾向がありますね。

エッジボイスのデメリット

エッジボイスにはデメリットもあると考えられます。

- やりすぎて声帯の動きに癖がつくかも

- 初心者・中級者には効果が期待できるが、上級者にはあまり効果がないかも

それぞれ掘り下げます。

①やりすぎて声帯の動きに癖がつく可能性

エッジボイスは声帯の最小振動発声で、声帯にかかる負荷が少ないトレーニングです。そのため、長時間トレーニングができるというメリットがあります。

カラカラと鳴らすのが楽しくて、つい長くやってしまうという場合もあるでしょう。

しかし、エッジボイスを長時間やっていると、どうしても無意識にだんだんと力が入ってしまったりします。集中力が切れて、カラカラ鳴らすのが目的になってしまうのですね。

その結果、声帯を固く使う癖が付き、硬い声、尖った声、金属的な声になっていく可能性があります(*もちろん、ハードロック系の高音発声を目的にしているのなら、ある程度はこのデメリットが薄れると考えられます)。

もしくは、単純に『どうしてもエッジボイスが入ってしまう癖』がついてしまう可能性もあります。

かなり長期的にやり続けない限りは、そこまで心配する必要はないでしょうが、頭に入れておいて損はないでしょう。

②初心者には効果が期待できるが、上級者になるほどメリットはない

エッジボイスは、色々な効果がありますが、あくまで『発声の最少動作』に過ぎないので、やればやるだけ声が良くなるというものではないです。

基本的には、声帯の細かい「動き」や「使い方」の開発が目的であり、ある程度の能力がついてきた状態になると、特にプラスになることもなくなっていくと考えられます。

なので、初心者には効果的でおすすめできるトレーニングになるが、上級者にはそれほどメリットにはならないでしょう。

エッジボイスの出し方・練習方法

エッジボイスは『声帯の最小振動発声』であることを意識すれば簡単にできます。

エッジボイスの出し方

まず、普通に「あーー」と発声し、その状態を維持したまま声量だけを絞っていきます(=吐く息の量を絞っていく)。

そうすると、最後の方で声帯がカラカラと鳴る状態になるはずです。おそらく「あ”あ”あ”」という感じかと。この状態がエッジボイスです。

基本的にはこれで出し方を覚えていき、あとは何度もやって感覚を体に覚えさせるだけです。

どうしてもできない場合

エッジボイスを練習しても、すごく息っぽい声を持っていたり、ハスキーボイスを持っていたりする人は、一般的なエッジボイスのようにはなりにくい可能性もあります。喉の構造や声帯の形状などには、個人差がありますから、全ての人が同じようにできるとは限りません。

もし、いくら練習してもエッジボイスができない場合は、諦めても問題ないと思います。歌に絶対に必要なものではないですから。

ただし、エッジボイスができない理由の中には「何らかの喉の病的な問題がある」という場合もあります。その場合は、お医者様へ行きましょう。

「低音エッジ」「高音エッジ」トレーニング

「低音エッジ」「高音エッジ」というトレーニング方法があります。その名の通り、「低音域でエッジボイスを出す」「高音域でエッジボイスを出す」というものです。

エッジボイスは、音程がはっきりしない発声方法ですが、低く出そうとしたり、高く出そうとすればある程度音程をコントロールできます(*ただし、力まないように注意が必要です)。

これを利用して、音程の変化に対しても力みにくい声帯のコントロールを身につけることができると考えられます。

その他のボイトレはこちら