今回は歌のテクニック『ビブラート』について。

この記事は

- ビブラートの概要

- ビブラートの主役は「喉(声帯)」か「横隔膜」か

- やり方・練習方法

- ビブラートの個性

- ビブラートの応用技

という内容です。

目次

ビブラートの概要

ビブラートとは

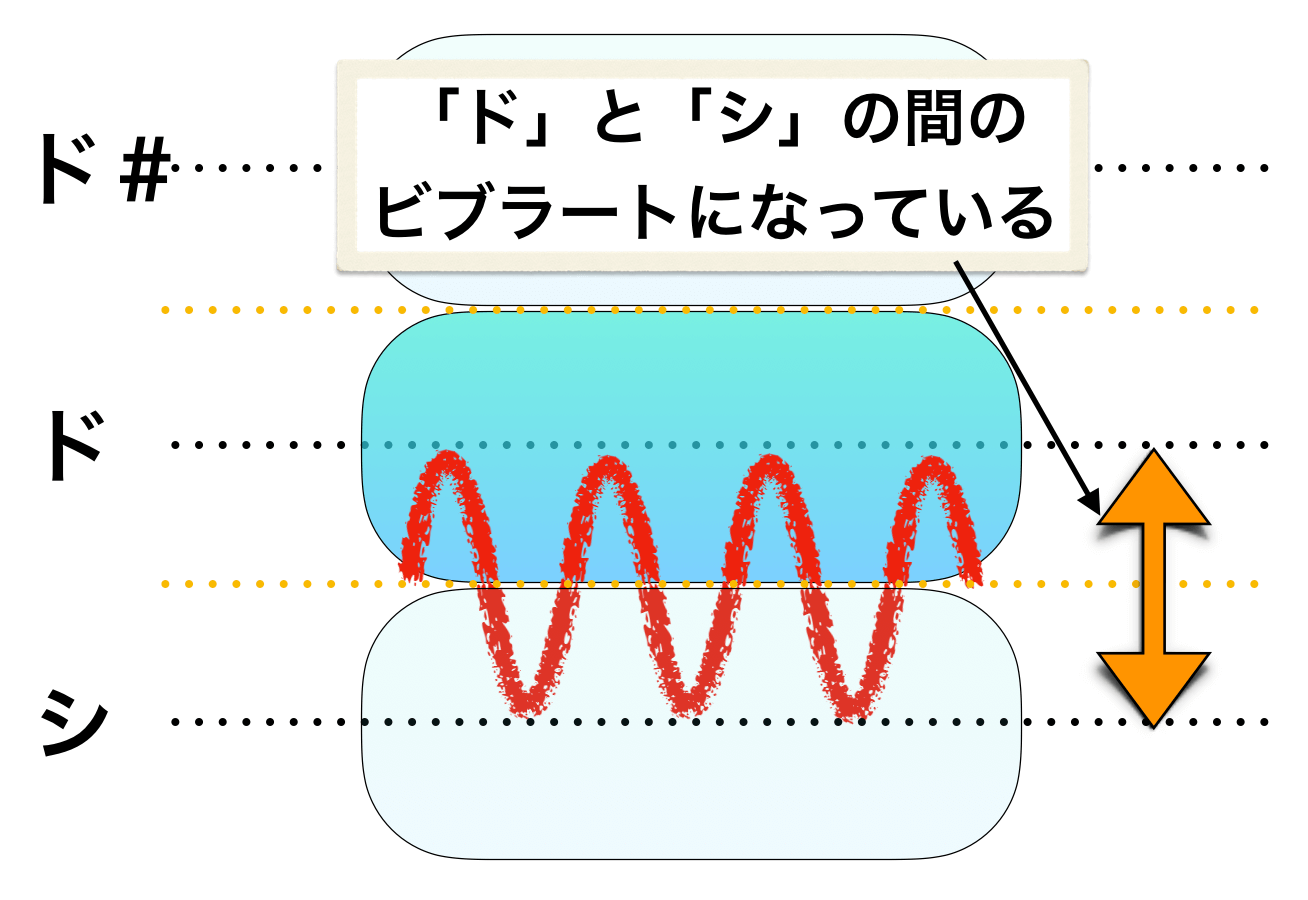

1秒間に4〜7回程度、上下に半音くらい音程を波のように揺らすテクニックのこと

です。

ビブラートの原理

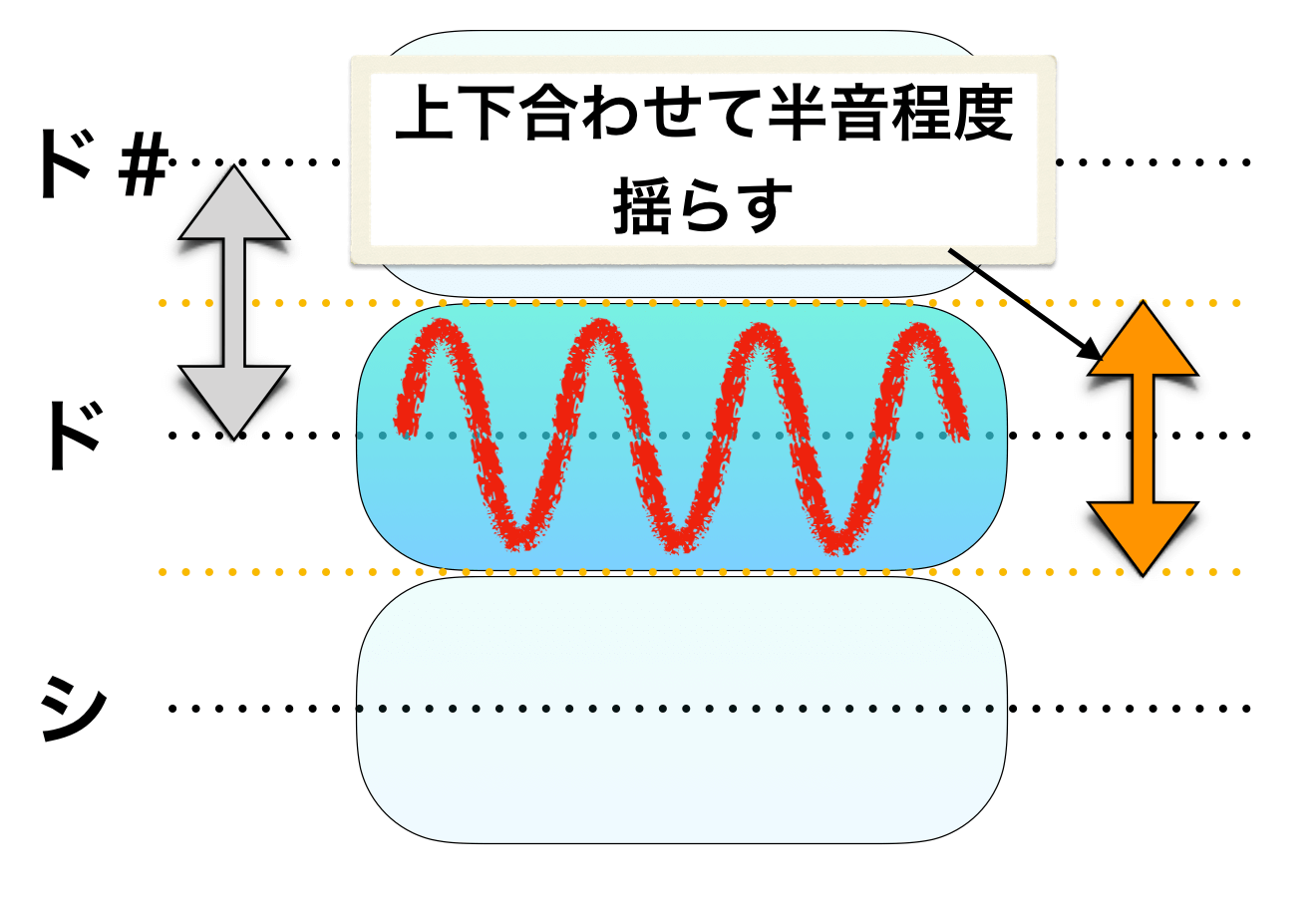

音程を揺らす幅は、

- 『上下合わせて半音くらいの音程の揺れを作るのが理想的なビブラート』

とされています。

上下合わせて半音揺らすので「シ」「ド#」に四分音(半音のさらに半分)届かない状態なるので人間に耳には「ド」の音として認識されるのですね。

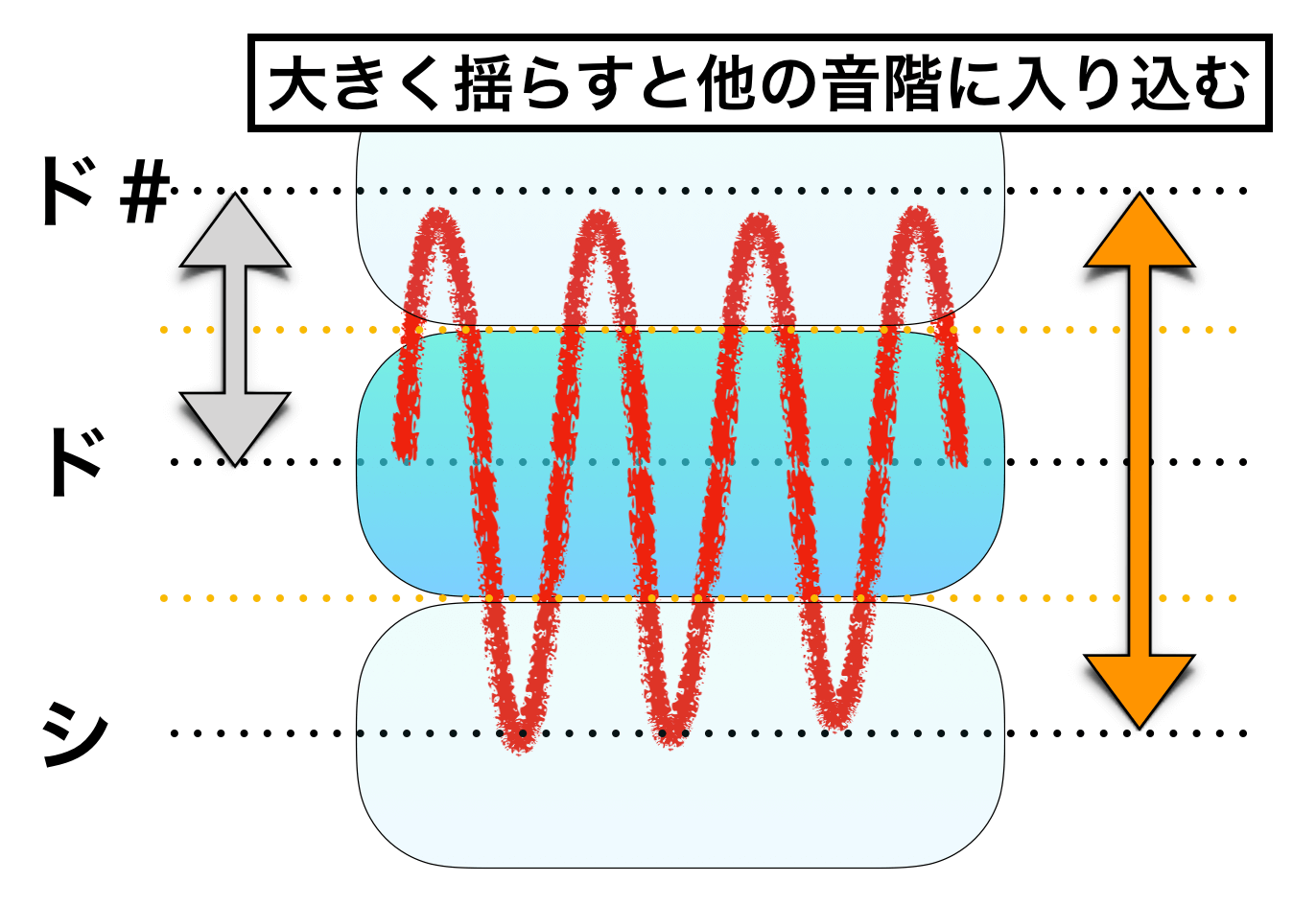

ただし、その音程の揺れ幅や揺らし方は厳密に決まっているわけではなく、音程を半音以上大きく揺らしてもビブラートはビブラート。

あくまで理想的なビブラートは半音程度の揺れというだけで、揺らし方などは人によって表現は自由ですし、個性が出るところでもあります。

ただしあまりに大きく揺らした場合、

このように不必要な音程まで認識できてしまいます(*これはこれでありな場合もある)。

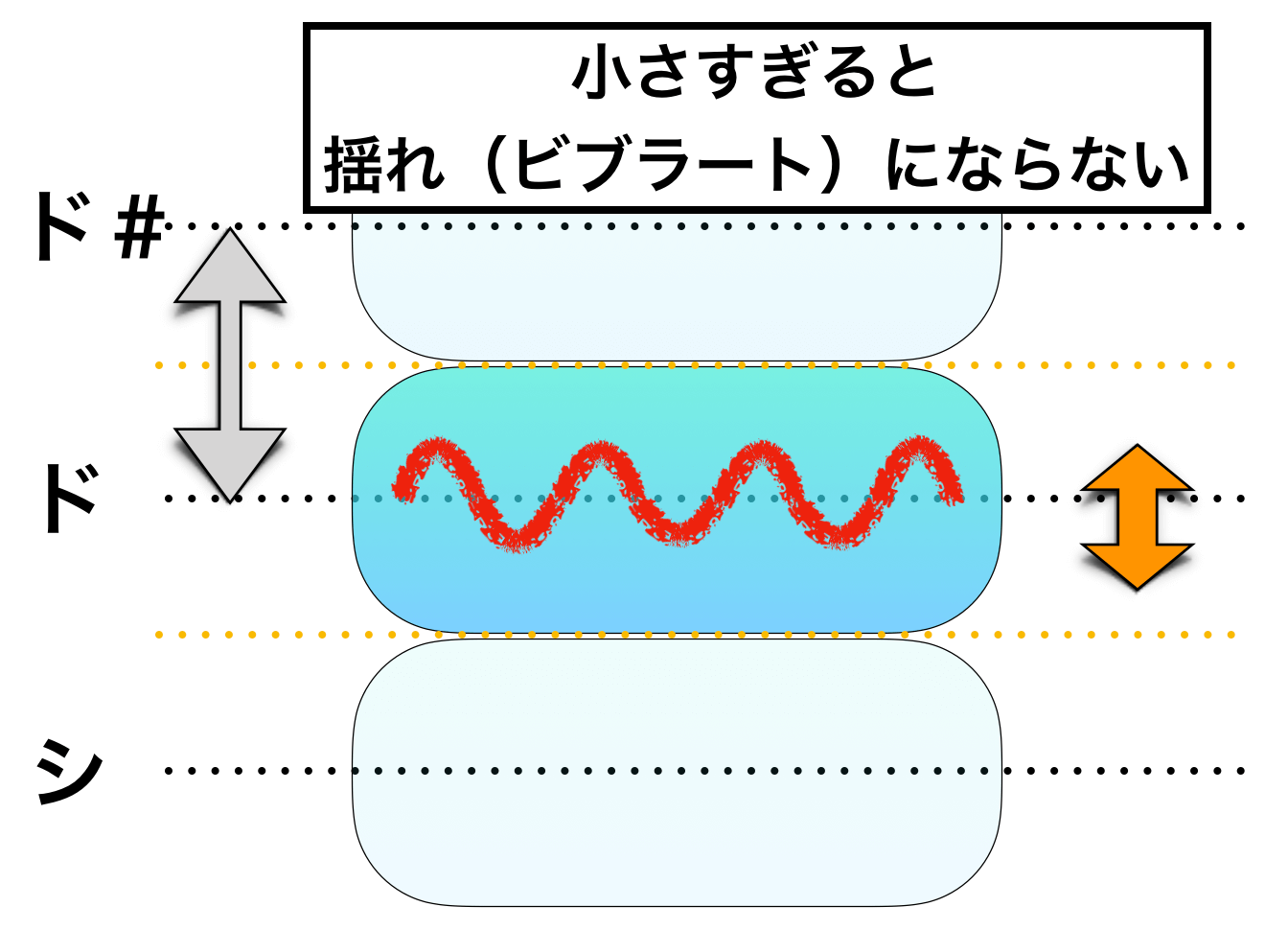

逆に揺らす幅が小さすぎても、

これでは音程の揺れを認識できません。

表現は自由ですが、音楽的にはある程度美しいと感じるビブラートの範囲は決まっていると考えられそうです。

なので理想的な音程の揺れ幅は半音程度と言われています。

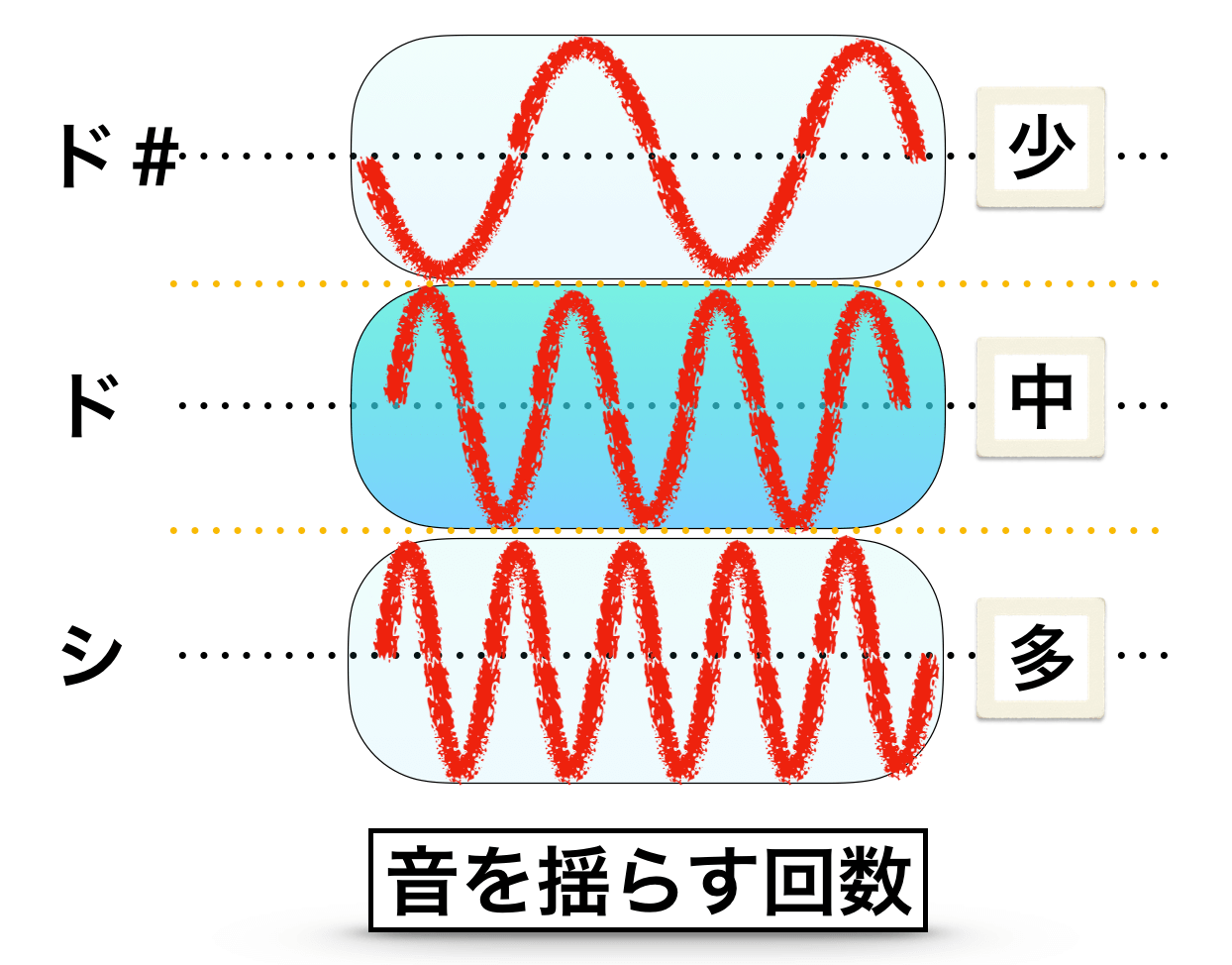

揺れる回数

実は時間あたりどれくらい揺らせば最適なのかというのもすでに研究されていますね。

一般的に、

- 1秒間に5〜6回程度音程を揺らすビブラートが心地よいビブラート

と言われています。

下の音源は1小節毎・1秒間に1〜8回まで音をビブラートをかけた音源です。

好みにもよるでしょうがやはり5〜6回目くらいがちょうどよく感じ、3〜4回ではゆったり、7〜8回で多いと感じると思います。

人によっては4〜5回目、6〜7回目がちょうどいいと感じる場合もあると思いますので、大きく4〜7回程度と考えてもよさそうです。

この辺りは個性が出るポイントでしょう。

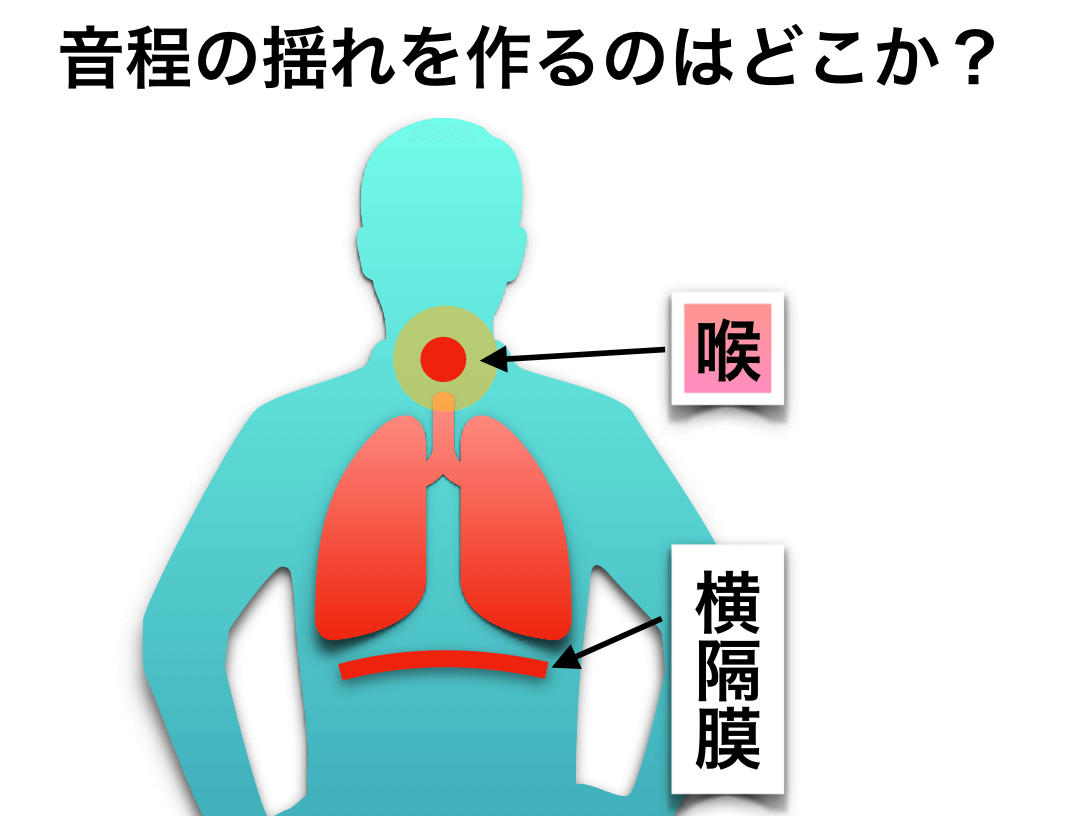

ビブラートは「喉」と「横隔膜」のどちらが主役なのか?

ビブラートのトレーニングには入る前に

- ビブラートはどこがメインで生み出すのか?

を整理しておくとスムーズに習得しやすくなります。

特に議論に上がるのがこの2つ、

- 横隔膜(お腹)

- 喉(声帯)

ですが、主役は『②喉(声帯)』と言えるでしょう。

なぜなら、音程を調節しているメインは『声帯』だからです。

ビブラートは「音程の揺れ」なので、音程を調節している部分『喉(声帯)』がビブラートの主役ということになります。

お腹に手を置いたりしているのでわかりやすいですが、お腹はほぼ動いてない↓

ビブラートは声帯が作るので、横隔膜の動きはほぼ関係ないのですね。

しかし、横隔膜を使うビブラートが語られることもありますね。

横隔膜で揺らす、お腹で揺らす、などですね。

これは、

- ポップス(マイクを使う歌)

- クラシック(マイクなしの歌)

で考え方を変えた方がいいかと。

具体的には、

- ポップスであれば横隔膜はコツを掴むためのもので、ビブラートそのもの必要ではないので気にしなくてよい

- クラシックであれば横隔膜を利用したビブラートが必要になるかもしれない

と考えるとよいかと。

横隔膜を使うビブラートについて

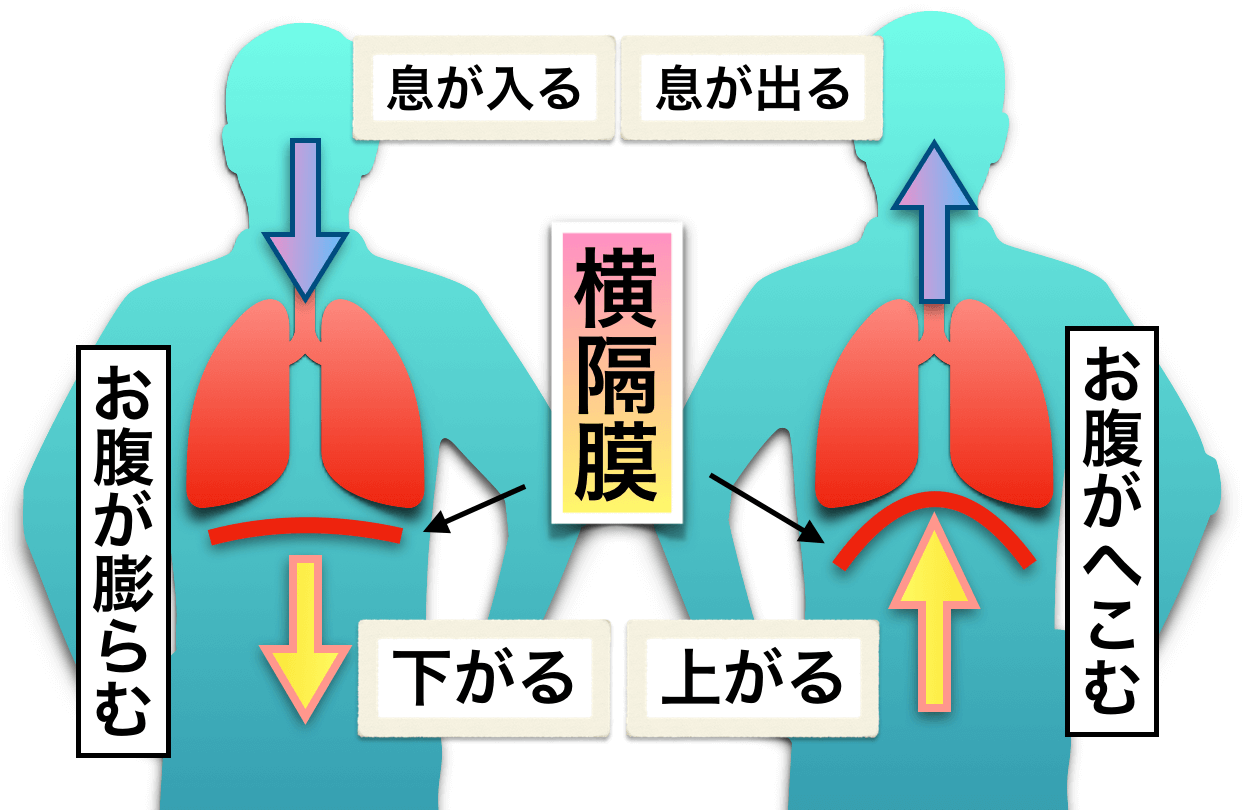

横隔膜(お腹)は息を吐いたり吸ったりするときの肺を動かす機能を果たしている部分です。

ここで大事なのは、

- 横隔膜のメインの働きは『息のコントロール』

だということです。

つまり、横隔膜で作れるのは『息の起伏(強弱)』だけです。

よって音の揺れを作るメインにはならないと言えるでしょう。

しかし、実際には横隔膜を動かすと音程も揺れます。

試しにお腹(横隔膜)を思いっきりベコベコ膨らませたりヘコませたりしながら声を出してみましょう。

- 「あ〜〜〜〜」

ビブラートっぽくなったと思います。

これは厳密には横隔膜の動き(息の勢い)に合わせて声帯が動いているので結果的の音程が揺れているのですね。集中すれば声帯が動いているのがわかるはず。

つまり、音を揺らしているのは結局『声帯』。

ポップス

ポップスはこのお腹(横隔膜)をベコベコさせる動きを利用すれば、ビブラートがかかるのでビブラートのコツを掴むためにのトレーニングになるでしょう。

「ビブラートがかかるのならそれでもいいのでは?」と考えるかもしれませんが、実用的に使えるかと言われるとそうでもないことの方が多いでしょう。

なぜなら、お腹(横隔膜)はゆっくりであれば膨らましたりへこませたりできますが、ある程度早いビブラートだとお腹をそんなに高速で動かせないから。

おそらく、このビブラートをポップスの歌の中で使っていたらお腹の動きだけでいっぱいいっぱいになってしまうでしょう。

クラシック

クラシックの発声は基本的に音がゆったりとしていて壮大です。当然ビブラートも比較的ゆったりと大きくかけます。

なので、お腹を使ってもそこまで高速で動かさなければいけないということはないので横隔膜が使えると考えられます。

また、ポップスと違ってその身一つで大きな声量を生み出さなければいけないため、喉で音程を揺らすよりも横隔膜のサポート(息の起伏)込みで音程を揺らした方がいい発声のままビブラートをかけられるという場合もあるでしょう。

つまり、

- ゆったりとしたビブラートが基本の音楽

- 横隔膜の助けを借りるといいビブラートをかけられる可能性がある

という理由から『横隔膜を使ったビブラート』というものが語られるのでしょう。

ただし、クラシックシンガー達もよく観察するとわかりますが、ビブラートをかけるとき横隔膜(お腹)を揺らしていないことは多いです↓

お腹がべこべこと動くことは一切ないですよね。

つまり、クラシックだからと言って必ず横隔膜ビブラートを使わなければいけないというわけでもないのです。

ビブラートの主役はどんな時でも喉(声帯)ということが言えるでしょう。

ビブラートのやり方・トレーニング

step

1半音の揺れのトレーニング

- ピアノを用意します

- 自分の出しやすい音を出します(ここでは『ド』とします)

- 次にその音を半音下げた音・もしくは上げた音を出します(例えばシやド#)

- この二つの音を連続に交互に弾きます(ドシドシドシ・・・・・)

- これに合わせて声を出します「あーアーあーアー」

- スピードをだんだん速くします(ドシドシドシ・・・・・)

- 自分の限界まで速くします

音源に困っている方は『ビブラートのトレーニング音源ページ』を活用してみてください。

ある程度早いスピードで音を変化させられるようにしましょう。

目安は1秒間に5〜6回揺らす。

基本的にはこの半音差を追いかける発声練習を繰り返すことで”ビブラートの基礎”ができるようになってくるはずです。

結構速く音階を動かさなければいけないので、すぐにはできるようにならないでしょうが、繰り返し練習するとできるようになるはずなのでこの練習で”ビブラートをかけることができる状態”を作りましょう。

なかなか上手くできない場合

コツを掴むために先ほどの「横隔膜を動かす」というのをやってみてもいいですし、口を「アウアウアウアウ」と高速で動かすというのもビブラートのコツを掴むのに役立ちます。

ただ、この練習はまだ『偽ビブラート』です。

「偽」という言い方も適正ではないでしょうが、これではまだ「ドの音に対するビブラート」ではないのです。

そういう意味で「偽ビブラート」と表現しました。

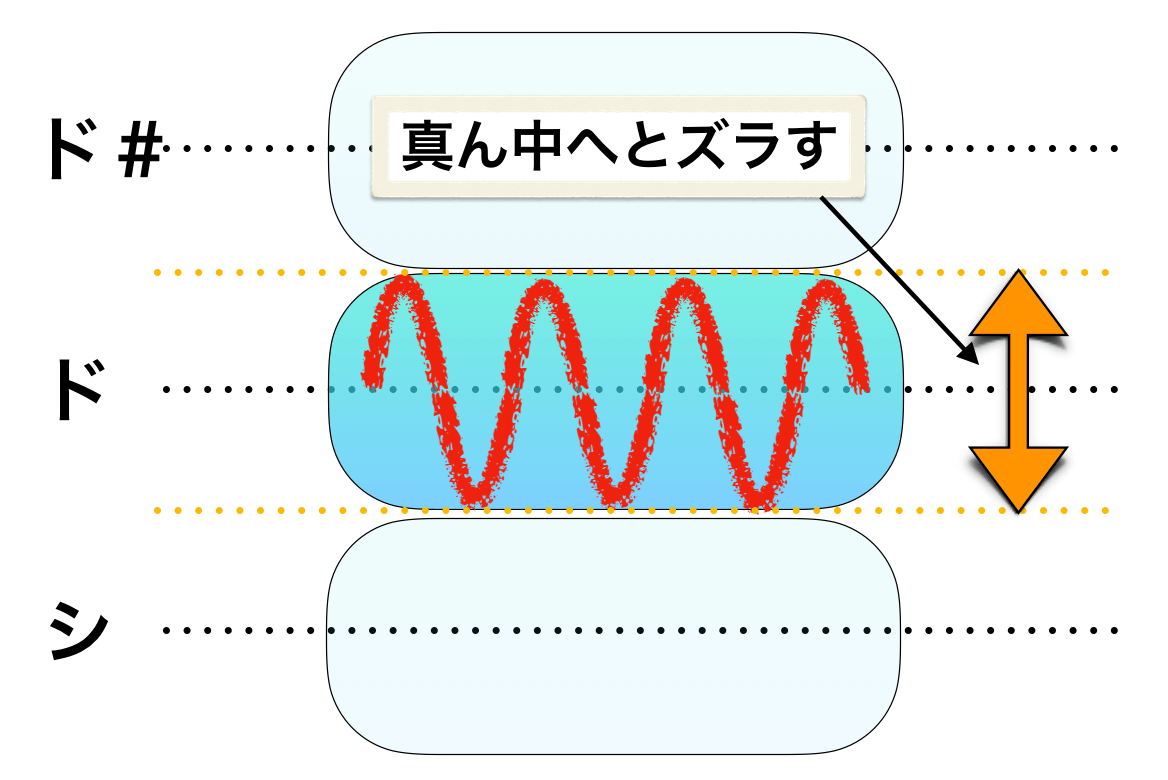

つまり、「ド」の真ん中でかけられるようにしなければいけません。

step

2音の真ん中で半音の揺れを作る

- 先ほどの半音を交互に揺らした発声をイメージします

- 「ド」を鳴らして、その音だけに合わせてビブラートをかけます

練習としてはこれだけです。

先ほどのトレーニングから真ん中にズレてくるイメージです。

これでビブラートは完成ですが、最後にもう一つの練習方法を。

step

3プロの真似をする

ビブラートはピアノを使うトレーニングもいいのですが、シンプルに、

- 真似をする

- よく聴いてビブラートをなぞる(一緒に歌う)

ということも大事です。

ビブラートのお手本を聞いて真似を続けるだけでも、ビブラートは身についてくるものでもあります。

”なぞる”というのが大事ですね。

ビブラートの個性

ビブラートは人によって様々な個性があります。

このビブラートの個性を作るポイントを考えることで、”自分のビブラート”を作ることにも役立つでしょう。

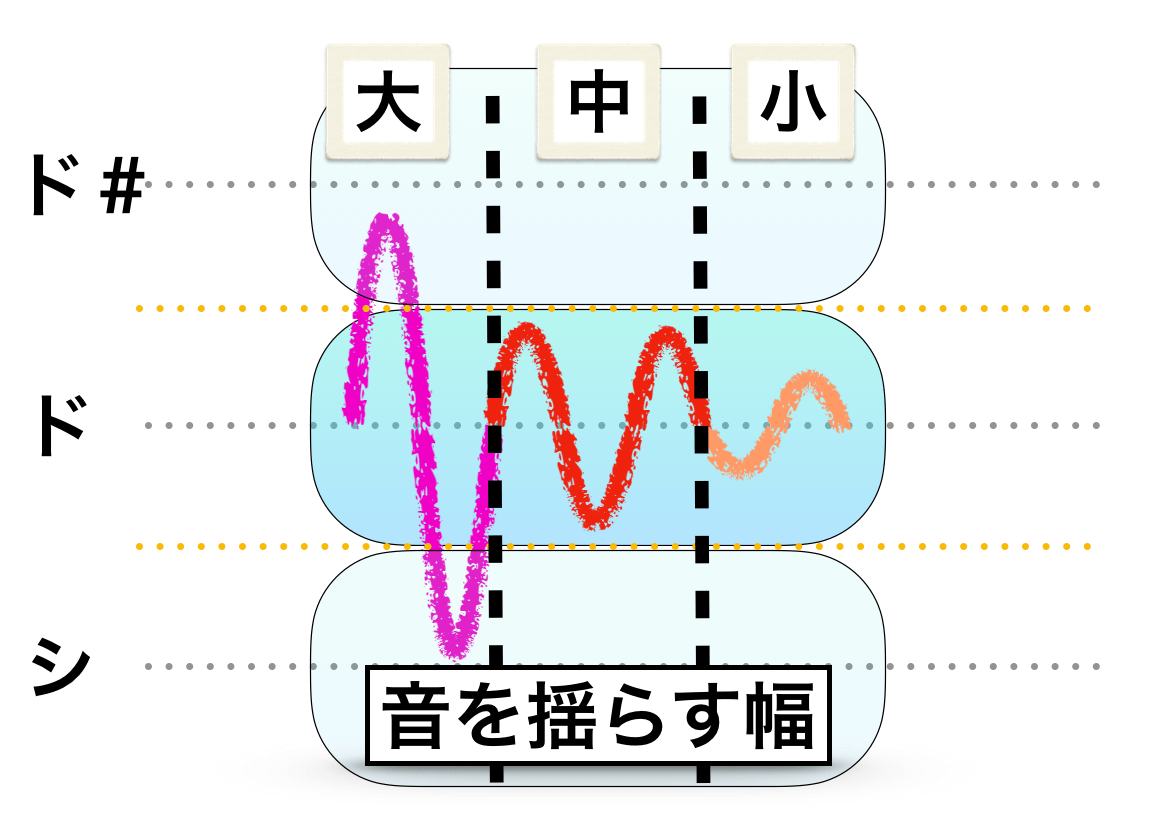

ビブラートの個性を作るポイントは二つ、

- 揺らす幅

- 揺らす回数

です。

揺らす幅

これによって、

- 深いビブラート

- 浅いビブラート

などの差を作ります。

深いビブラート

浅いビブラート

厳密にはそこまで浅くはないのですが、浅すぎると聴き取れないのでこれくらいのナチュラルなビブラートを例に。

揺らす回数

これによって、

- 細かいビブラート

- 緩やかなビブラート

を作ります(*「細かい」の対義語は「粗い」ですが、粗いビブラートは何と無く分かりにくいので、「緩やか」としています)。

細かいビブラート

緩やかなビブラート

この二つの度合い『揺らす幅』と『揺らす回数』でビブラートは個性が出ます。

ただし、ビブラートは半音程度、1秒間に4〜7回音を揺らすのが基本形なので基本から外れすぎない範囲を意識する必要があるでしょう。

よく語られる「ちりめんビブラート」

ちりめんビブラートとは

- 一般的には細かい音の揺れをするビブラート

を指します。

なので、「細かいビブラート」がこれに当たるでしょうが、厳密な定義は決まっていないです。

語源

語源はおそらく、織物のちりめん(縮緬)から来ているのでしょう。ちりめんは模様や肌触りが細かく縮れているので、それをビブラートに当てはめたのだと考えられています。

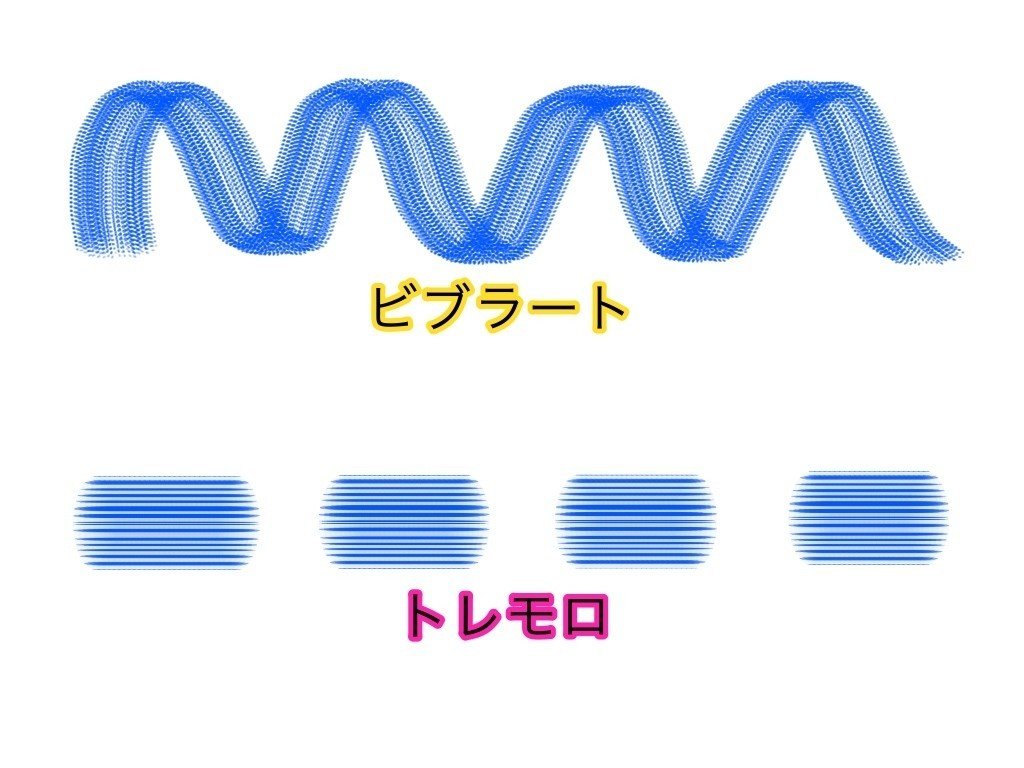

特殊なビブラート『トレモロ型のビブラート』

これは簡単に言えば

- 寂しさや物悲しさを感じるビブラート

です。

*0:05〜「いてくれたよね〜〜〜」

*「どれくらい〜〜〜」「笑えばいい〜〜〜」↓

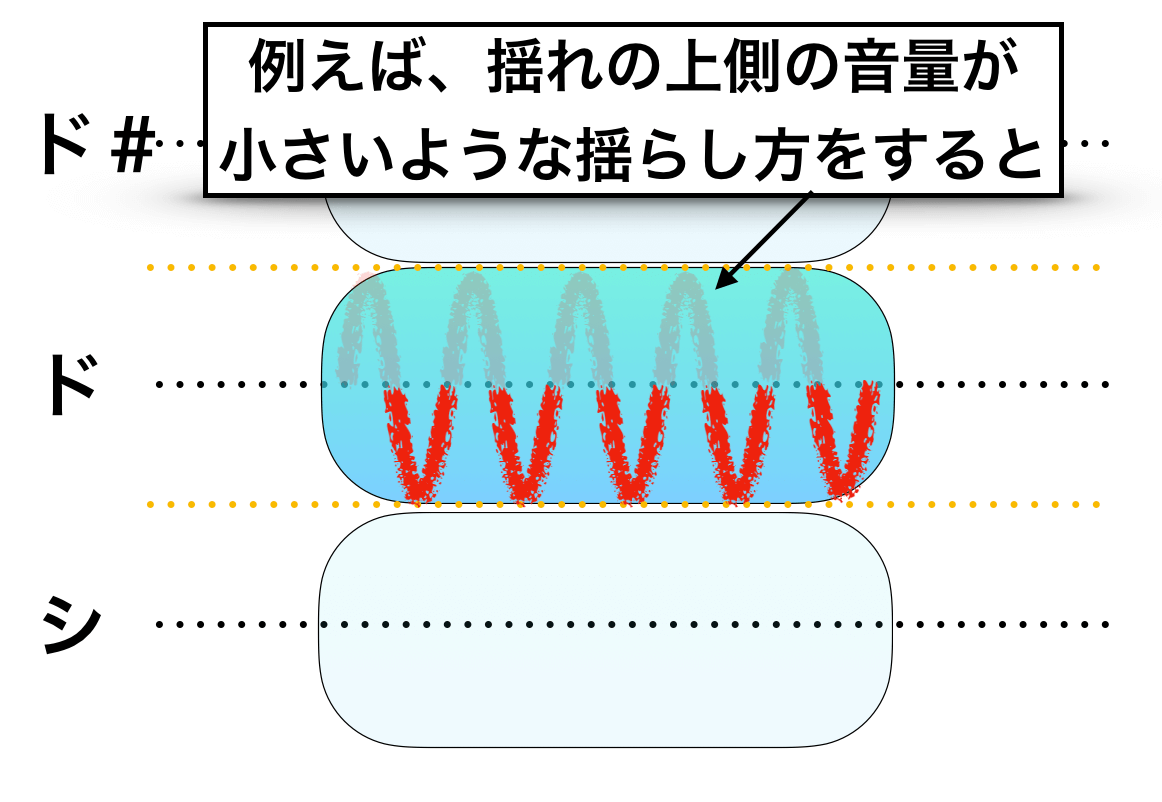

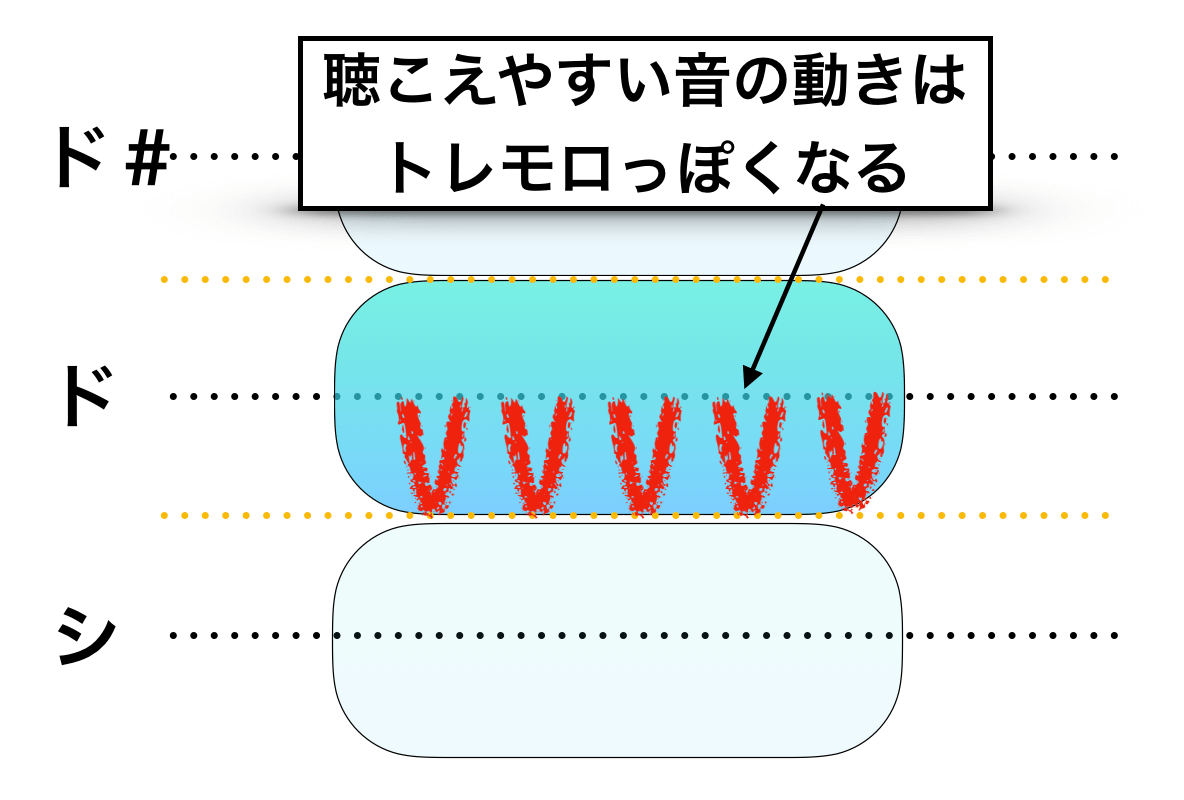

パッと聴くと単に震えているようなビブラートですが、実際の音の動きは『ビブラート+トレモロ』のような動きをしています。

「トレモロ型のビブラート」と勝手に名付けていますが、世間では通用しないので気をつけてください。

「トレモロ」はギターを弾く人などは知っていると思うのですが、『”音量”の大小を連続的に繰り返す音の動きのこと』ですね。

トレモロの音の変化がわからない人はどうぞ(*0:19〜スイッチをONにしてジャーンと弾いた時、先ほどのお二人と同じような音色に感じるはず)↓

この「トレモロ」はビブラートとよく似た響き・音色がするのですが、その構造は全く別物です。

- ビブラートは音程が揺れる(音程の上下)

- トレモロは音量が揺れる(音量の大小)

という風に揺れているものが全然違います↓

で、話を戻しますと、先ほどのお二人はビブラートにトレモロが混じっているような音の動きをしていると思います。

つまり、

- 音程が揺れながら、音量が大小する

- ビブラート+トレモロ

ような感じです。

トレモロ型のビブラートをよーく聴くと、その音の揺れの片方の音量が小さいような動きをしていることが多い↓

このように揺れ幅の片方の音量が小さくなることでトレモロのように聞こえるのではないかと考えます。

ビブラートの応用

最後にビブラートの応用技について。

①高音ビブラート

名前通り高音域にビブラートをかけるというものです。

こんなイメージ(*再生位置「棘をかばうのーーー〜〜〜」)↓

こういうビブラートはどうすればできるのか?と考えますが、特に特殊なやり方などはなくシンプルに

- 「高音域が使いこなせる」+「ビブラートが使いこなせる」

という二つの条件があればいいのですね。

それが一番難しいところでもあるのですが。

『高音ビブラート』という一つの技として考えるのではなく、『高音』と『ビブラート』を切り離して考えて両方の練度を高めることでこれができるようになると考えられます。

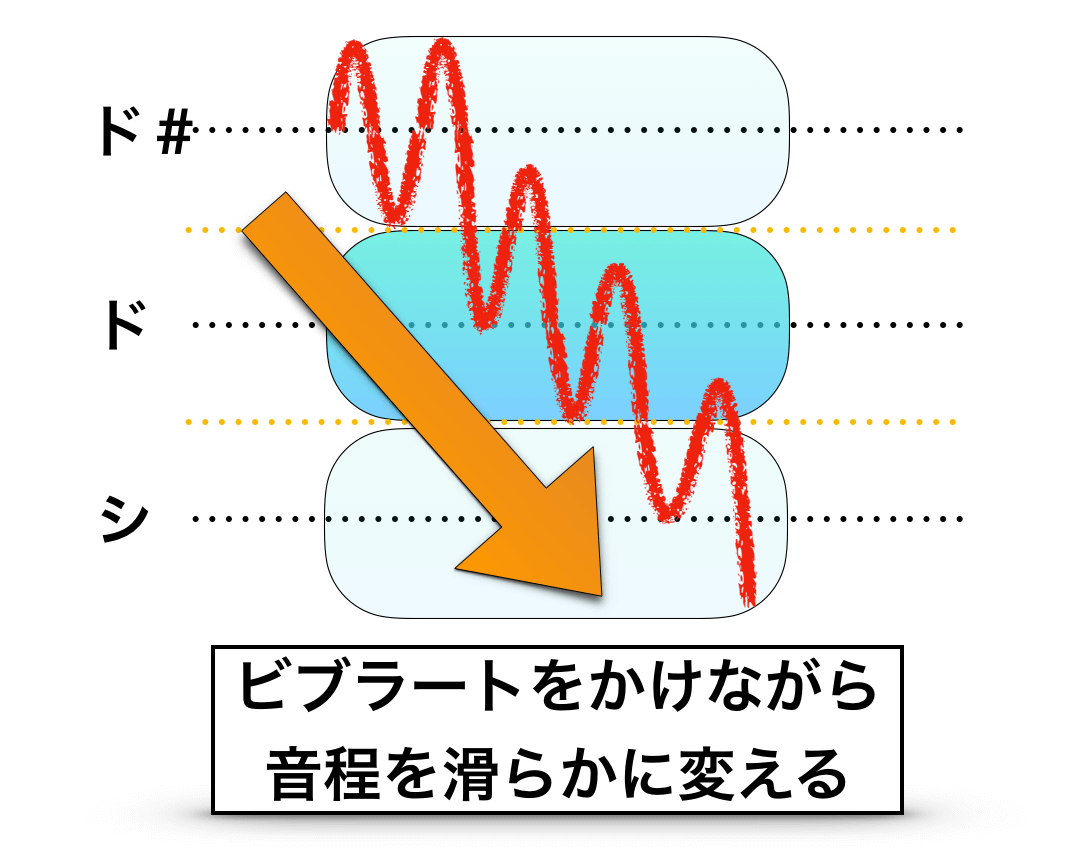

②ビブラートをかけながらピッチベンドする

おそらく最近ではなかなか使われることが少ないテクニックなのかもしれませんが、

- ビブラート+ピッチベンド

という技です。

”ピッチベンド”というのは音をだんだん変化させるテクニック、ギターで言うチョーキングです。

こんな感じ(*再生位置「やがて来る日の〜〜〜」)↓

このようにビブラートをかけながら音程を変えていく(ピッチベンド)というすごいテクニック。

打ち上げ花火が打ち上がっていくような、強い風がするりと消えていくようなそんな表現を生み出しています。

そもそもビブラートが「音程を揺らす」という音程を変える技法ですが、その上に基準の音程をズラしていくのですね。

この技も先ほど同様に

- 『ビブラート』+『ピッチベンド』

という風に分けて考えるといいでしょう。