今回は『ハスキーボイスになる方法はあるのか?』というテーマを中心にハスキーボイスについて掘り下げていきます。

先にこの記事の結論を言っておくと、

- 基本的に、ハスキーボイスではない声質の人がハスキーボイスになるのは難しい。

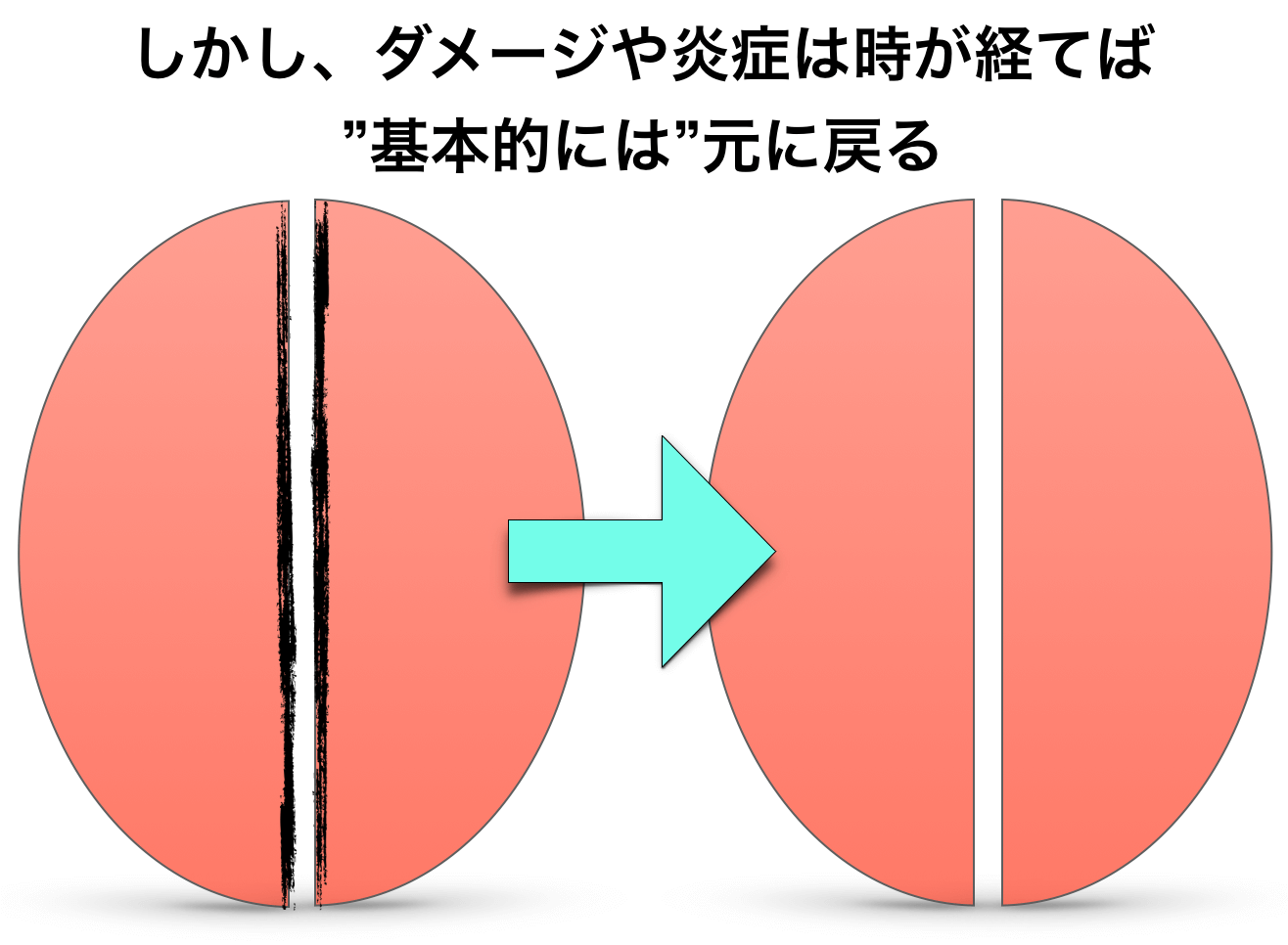

- なぜなら、声帯に傷やダメージを負わせる必要があるが、よほど痛めつけない限り回復してしまうから。

- 逆に言えば、回復できないほどのダメージを与えれば可能とも言えるが、そこまでやるかどうかの問題になる。一応方法はある。

- ハスキーボイスではない人でも、『ハスキーボイスっぽい発声』なら出すことはできる。

このように考えられます。

目次

『ハスキーボイス』とは

『ハスキーボイス』とは、しゃがれた声・かすれた声のことです。基本的には、かすれたノイズ成分のある声質全般を指します。

英語の『husk(殻・皮)』が語源で、『husky』はざらついた質感を表す言葉として使われます。

基本的にかすれた声全般をハスキーボイスと呼ぶのですが、ハスキーボイスは大きく分けると、

- カサカサ系のハスキーボイス

- ガラガラ系のハスキーボイス

に分けることができます。

【カサカサ系のハスキーボイス】

息っぽさがあり、乾いたノイズ成分がありカサカサ感・シャリシャリ感のある声質。

【ガラガラ系のハスキーボイス】

いわゆる「ダミ声」と呼ばれるもの。 重みのある湿ったノイズ成分があり、ガラガラ感・ジャリジャリ感のある声質。

「だみ声」は悪いニュアンス、「ハスキーボイス」は良いニュアンスの言葉として使われることもありますが、ここではかすれたノイズ成分を持つ声全般をハスキーボイスとして話を進めます。

また本来は違う意味の言葉ですが、ほんのりとしたハスキー感のある声質を『スモーキーボイス』と呼んだりすることもあります。

ハスキーボイスの声帯の状態

なぜノイズ成分が生まれるのかというと、声帯が綺麗に振動していないからです。

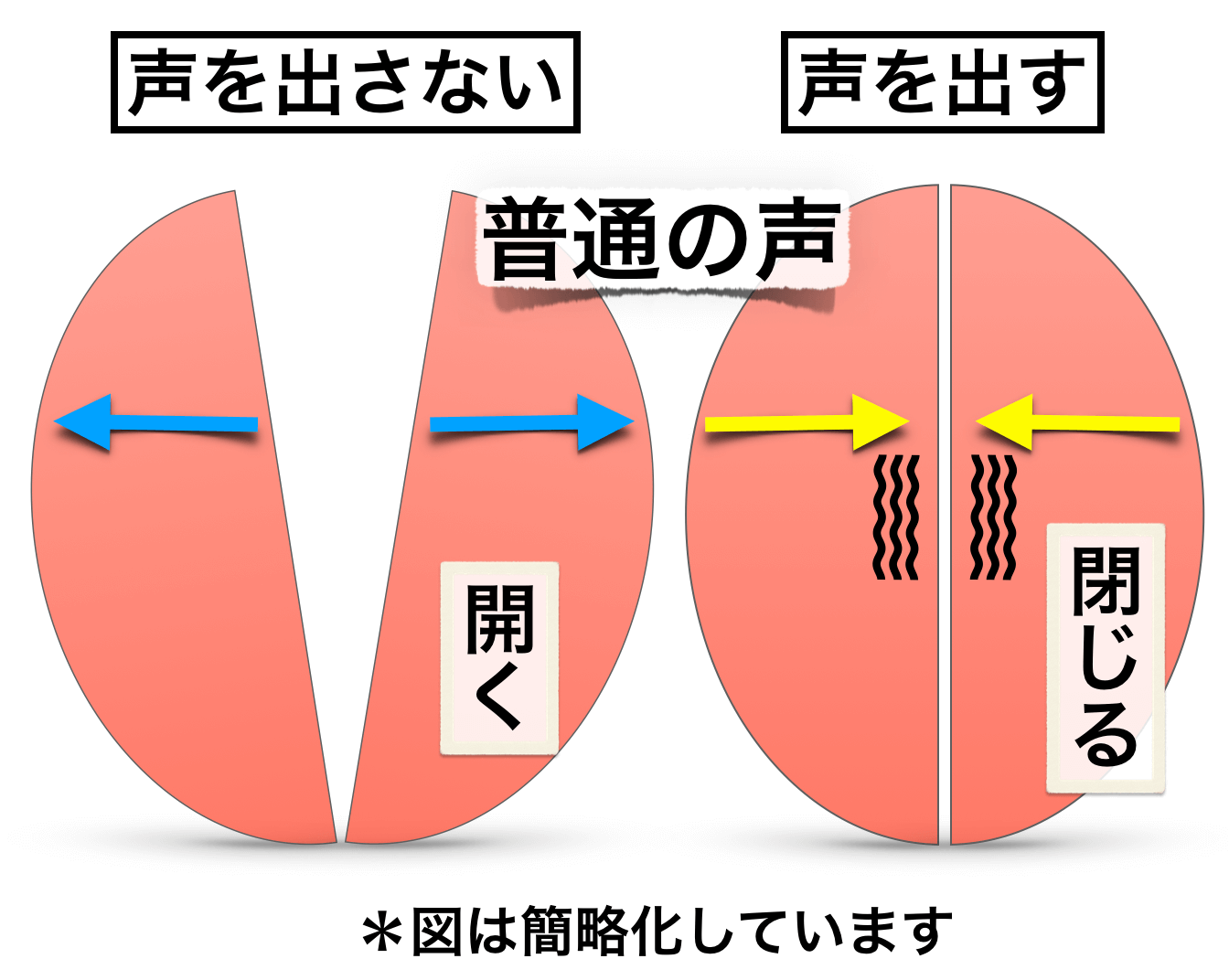

まず、声を出すときは声帯が閉じてそれを震わせることで音になります。

そして、ハスキーボイスではない人は綺麗に声帯が閉じて鳴っています。

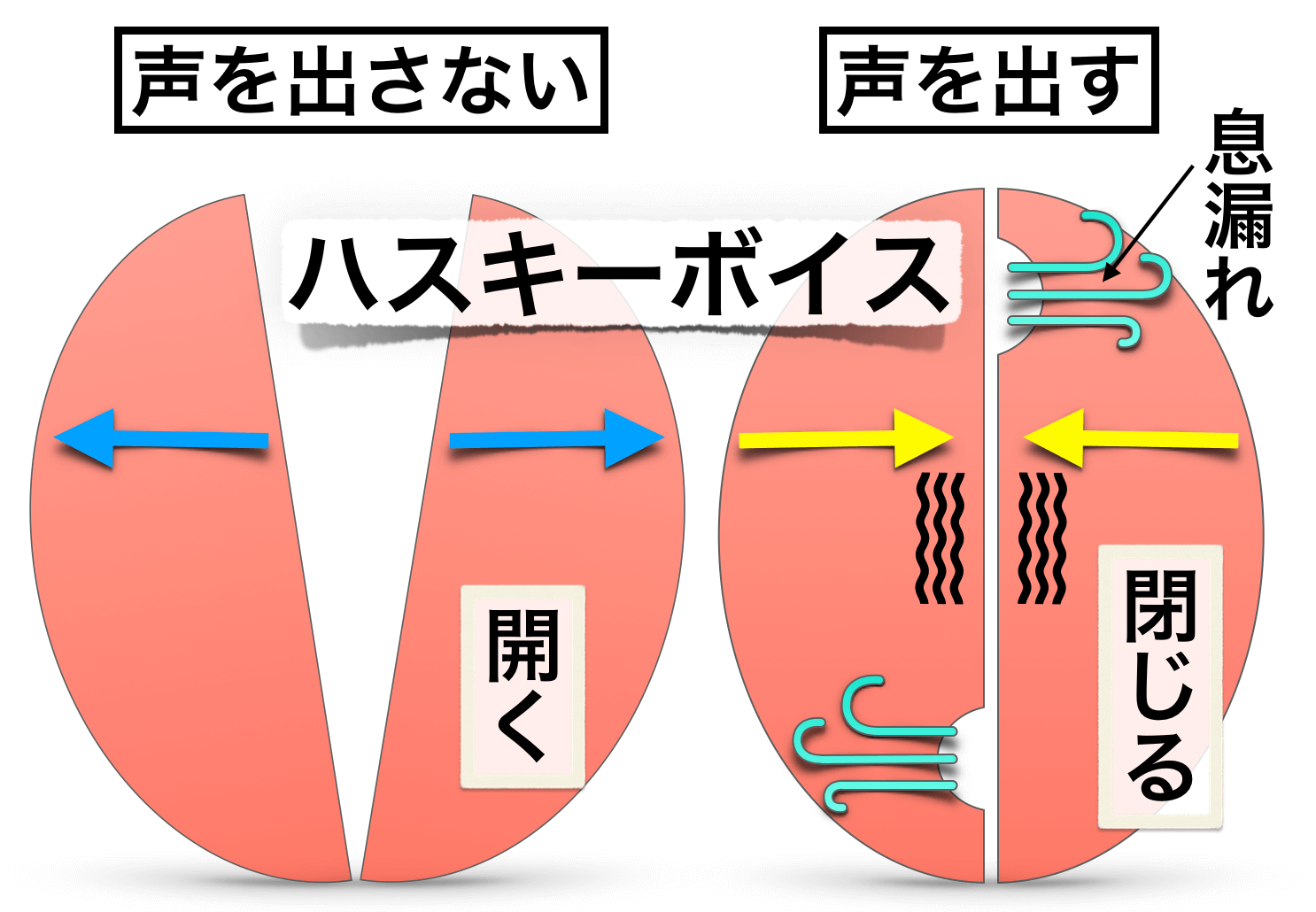

しかし、それが何らかの原因で閉じ具合が甘かったり、綺麗に閉じきれなかったりしている状態で息が不規則に漏れている状態になります。

これがハスキーボイスです。

上の図はわかりやすく誇張した例なので、こんなにわかりやすく穴が空いていたりするわけではありませんが、こういうイメージを持っておくと分かりやすいと思います。

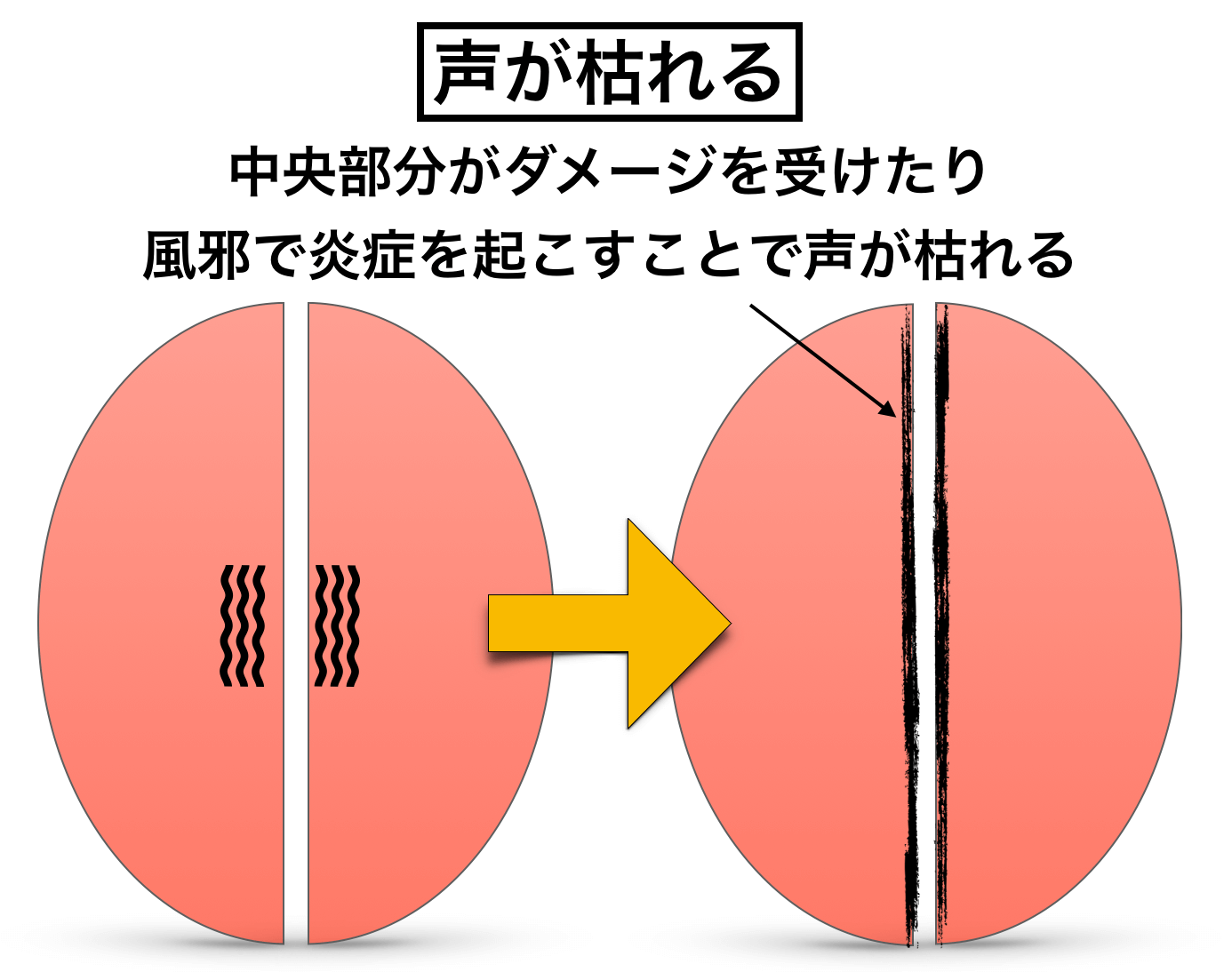

声帯が綺麗に振動できていない理由は人それぞれで、

- もともと綺麗に閉じにくい声帯を持っている

- 声帯に傷やダメージ、ポリープなどがある

が主な理由です。

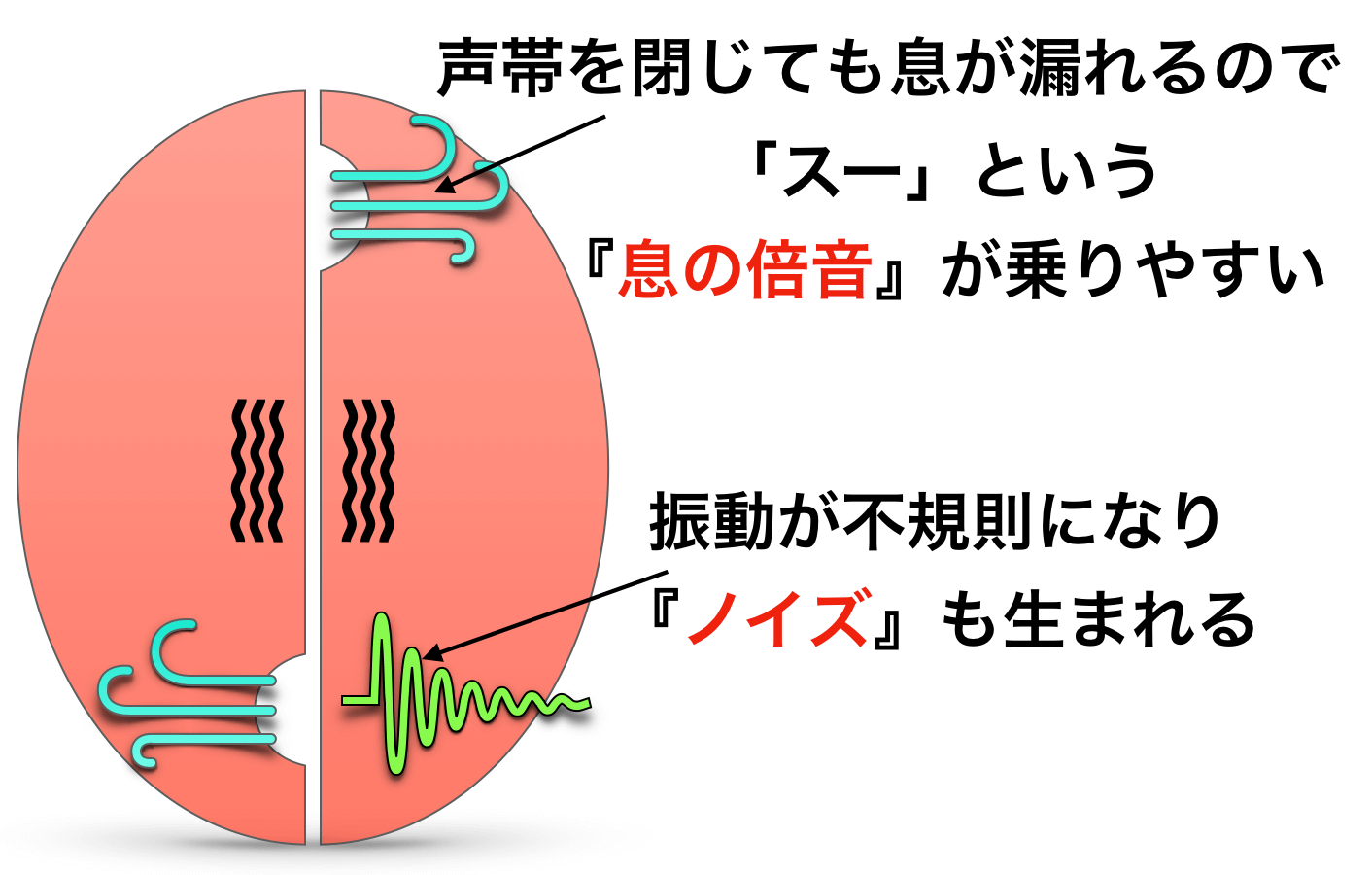

ハスキーボイスの正体は「息が漏れる音」と「ノイズ」

状態や度合いは人それぞれ違いますが、ハスキーボイスに共通しているのは『息の漏れる音』とそれに伴う『ノイズ』です。

なので、ハスキーボイスは声の中に含まれている息の倍音成分が多いのが特徴です。

例えば、ハスキーボイスの人は声がよく通る人が多いです。これは音量が大きくなるというわけではなく、声の中に息とノイズ成分が多いので、人の耳に聞き取りやすくなるということです。

人気のお笑い芸人などにハスキーボイスの人が多いのは、人の耳に声がよく届くからなのかもしれませんね。

-

-

声が通る人・通らない人の特徴|改善やトレーニング方法

続きを見る

ハスキーボイスのメリット・デメリット

ハスキーボイスのメリット

- 声が良く通る(倍音が多い)

- 高域の周波数を多く含むことが多いので、声の透明感や冷たさを感じやすい

- マイクを使う歌唱に向いている

ハスキーボイスのメリットは、とにかく声がよく通ることが多いことです。また、「息漏れ」と「ノイズ」によって高域の周波数を多く含むため、声に透明感や冷たさを感じやすいです。

高域成分が多いため、ハスキーボイスはマイクにも非常によく通ります。マイクに声が通るというのは、マイクを使う歌唱においてはかなり大事なポイントです。

なので、ミュージシャンの中にもハスキーボイスの人は結構いますね。

ハスキーボイスのデメリット

- 喉がデリケート

- 声のくっきりした芯や温かみを感じにくい

- クラシック系のマイクのない前提の歌唱には向いていない

まずハスキーボイスの人は、一般的な声の人よりも喉を丁寧に扱う必要がある場合があります。

人によって状態は違いますが、カサカサとかすれている状態が強い人は、状態が悪くなると声が全く出なくなってしまうなどの問題が生まれやすいです。

また、先程は透明感や冷たさをメリットに挙げましたが、これはデメリットにもなります。ハスキーボイスは裏を返せば、”嫌でも”「息漏れ」と「ノイズ」が発生してしまう声質です。なので、芯がくっきりとした声や温かみを感じる声を出すのは苦手になる可能性があります。

また、オペラや合唱などのマイクのないスタイルでは、不向きになることが多いのは弱点と言えるでしょう。特にクラシックスタイルの歌唱方法は、生身で会場に声を響かせる声量が必要になりますが、大きな声量を出すには声帯に強い息の圧力をかける必要があり、これは声帯がしっかりと閉じやすい人の方がやりやすいのです。

普通の声の人がハスキーボイスになる方法

冒頭でも述べましたが、理論上は不可能ではないし、本気で努力すればなれる可能性もあるが、リスクを伴うものなので基本的には無理だと考えた方が無難です。

仮に一時的にハスキーボイスになることができても、人間の体はもとに戻ろう(回復しよう)とするのでその状態を定着させるのが難しいのです。

風邪をひいてハスキーボイスになってしまう人も、風邪が治ればまた元どおりになるように。

つまり、どうしてもハスキーボイスになりたいのなら、毎日のように叫び続けたりして声を枯らして(声帯を傷つけて)それを定着させるしかないでしょう。

そうまでしてハスキーボイスになりたいかどうかの問題になります。

①ひたすらに大声を出して声を枯らし続ける

理屈的にはたくさん大声を出して声を枯らし続ければ、なれる可能性はあります。

例えば、高校球児などは日々大声を出すことが多いので、ハスキーボイスの人が結構います。そういう点では、一時的にはハスキーボイスになることはできます。

ただし、よほど継続させないと声は回復してしまうでしょう。

かと言って、声帯に回復しきれないほどの傷が残るまで声を出すのは、肉体的にも精神的にも辛いので、ほとんどの人にとっては実現不可能でしょう。

②酒灼け

いわゆる「アルコールで喉を灼く」という方法です。桑田佳祐さんがウォッカでうがいをしていたで有名ですね(そのおかげであの声になったのかは不明)。

アルコールの力で喉の粘膜を炎症させて、その状態で大きな声を出して話し続けることを習慣にしていればハスキーボイスになる人はいます。お酒を飲む環境は賑やかな場所のことが多い上、酒を飲むと聴覚が鈍るので、自然と大きな声を出すようになります。

俗に言う『スナックのママの声』も、毎日のようにお酒を飲みながら大声で会話をすることによって出来上がるのですね。

これは一番現実的な方法と言えるかもしれませんが、かなり継続させなければできないでしょうから、難しいことに変わりありません。

③喉を潰す(プロレスラーにはハスキーボイスが多い)

これは喉に物理的なダメージを与えるということです。

これのわかりやすい例がプロレスラーです。プロレスラーの人はハスキーボイスの人が多いのですが、ラリアットなど首や喉に物理的な力が加わることで声帯がやられてハスキーボイスになってしまうのですね。

これも理論上そうなるというだけで、プロレスラーにならない限り実現不可能です。

ハスキーボイスっぽく聴かせることはできる

上記までのように、基本的にハスキーボイスでない人がそうなるのは難しいのですが、ハスキーボイスっぽく発声することはできます。

とは言え、完全なハスキーボイスの音ではなく、「ハスキーっぽい」という範囲ですが。

ハスキーボイスっぽく聴かせるためにまず重要なのは「息」です。

息をしっかりと吐いている声・息が非常に多い声はそれだけでハスキーボイスらしさが出てきます。ハスキーボイスは声帯の隙間から漏れる息の音が主成分なので、息を過度に吐けばそれだけでかなりらしくなります。

しかし、厳密にはやはりハスキーボイスとは言えません。

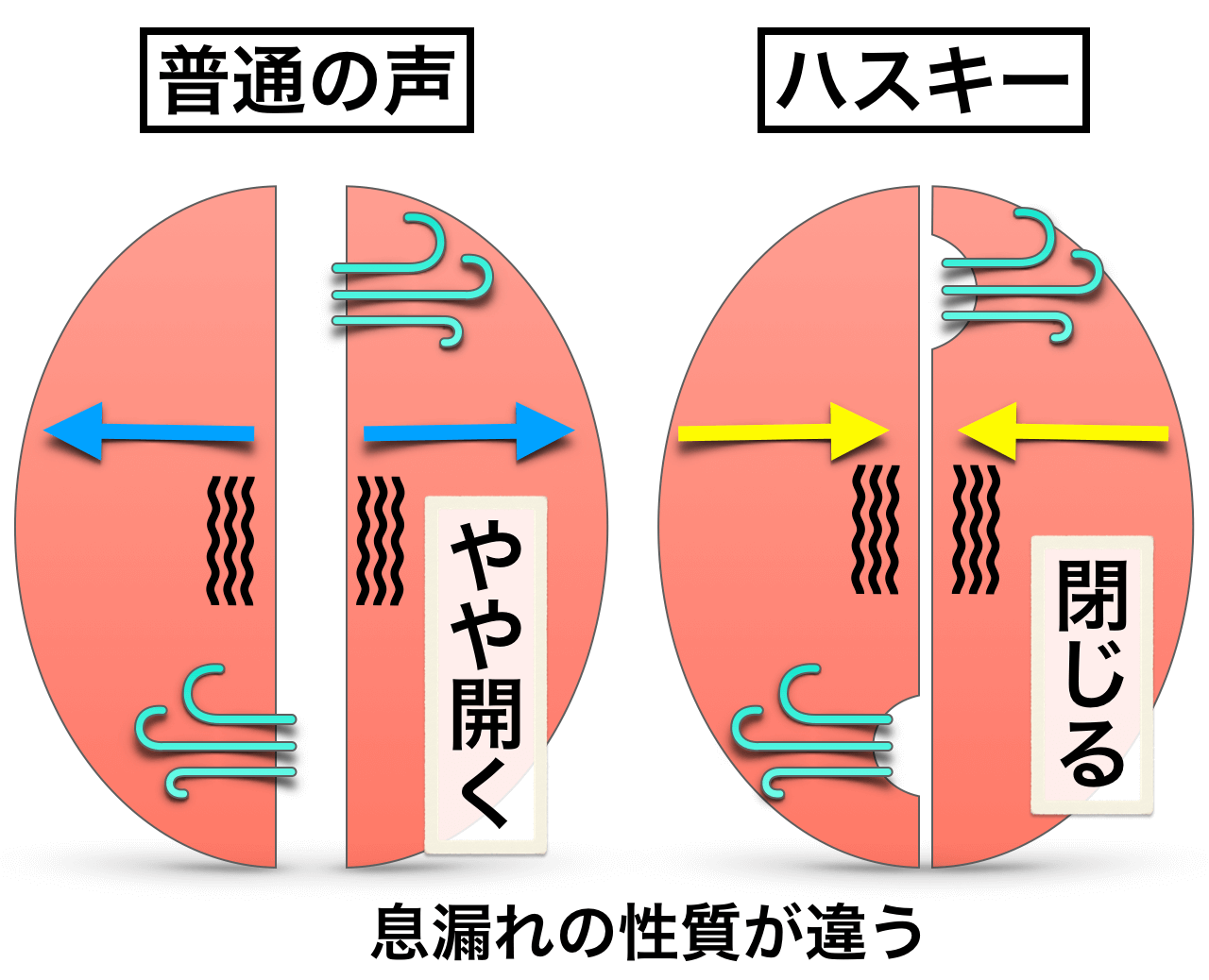

ハスキーボイスではない人は、息を強めようとすると声帯を開き気味にすることになります。声帯をしっかりと閉じてしまうと、息っぽくならないですから。

ところが、ハスキーボイスの人は声帯をしっかりと閉じても息が漏れているのです。つまり、息の漏れ方が微妙に違うのです。

この違いは、大きな声量を出す時などにわかりやすく出ます。

ハスキーボイスではない人が大きな声量を出そうとすると、息の圧力を支えるために声帯が閉じてしまうので、ハスキーボイスっぽさが無くなってしまいます。

しかし、ハスキーボイスの人は声帯が閉じても息が漏れるので、大きな声量でもあまり関係なくハスキーになります。

「意識的に作る」のと、「勝手にそうなる」のでは、やはり違いがあるということですね。

年齢とハスキーボイスの関係

最後に「ハスキーボイス」と「年齢」の関係性についてまとめておきます。

簡単に言えば、

- 男性は歳を取れば取るほどハスキーボイスになっていき、女性は年を取れば取るほどハスキーボイスではなくなっていく

という傾向があります。

これは一般的な「おじいさんの声」と「おばあさんの声」をイメージするとわかりやすいと思います。

- おじいさんの声は『カサカサ』

- おばあさんの声は『ジリジリ』

という印象になることが多いはず(*もちろん個人差はある)。

これは男性ホルモンの影響によるものです。

まず男性ホルモンは声帯を長くする(大きくする)作用があります。そしてこれによって声が低くなります。

そうすると、女性は50歳あたりから、男性ホルモンの比率が高まるため声が低くなります。男性は70歳あたりから、男性ホルモンの低下によって声帯のハリが保てなくなり声がかすれてきます(*厳密には女性は30歳、男性は50歳あたりからほんのりとこの変化の予兆が現れています)。

なので、男性は年を取ると声帯のハリが保てなくなって、しっかりと閉じることができなくなることでハスキーボイスに近づいていき、女性は声帯が伸びることで声帯にハリが出てしっかりと閉じやすくなるので、ハスキーボイスから遠ざかります。

ということは、ハスキーボイスではない男性は年を取るとハスキーボイスになる可能性がありますし、ハスキーボイスの女性は年を取るとハスキーボイスではなくなる可能性があります。

これがわかったからと言って、自分で何かをコントロールできるわけではないですが、自然な現象として受け入れなければいけないこともあるということです。