この記事は

- 柔らかい声とは?

- 柔らかい声の条件とは?

- 柔らかい声の出し方・練習方法は?

という内容です。

柔らかい声とは

個人的には、柔らかい声の定義は

- 「声帯の鳴りの弱い『鳴り主体』の発声」

だと考えています。

「鳴りの弱い鳴り主体の発声?何だそれ?」って感じでしょうが、説明は後ほど。とにかく、こう定義するといいだろうと思います。

ただし、これはあくまで個人的な定義であり世界的な共通の定義ではないです。

そもそも、『柔らかい声』という言葉自体が個人の価値観や感じ方で変わってしまう言葉なので、明確な定義は存在しないとも言えます。

ただ、それだと話しが終わってしまうので、ここではしっかりと定義して話を進めます。

どんな声が柔らかい声なのか?

どんな声が柔らかい声なのかを把握しておかないと出し方や練習方法を考えることもできません。

なので、ここでの「柔らかい声」を確認し、定義をしっかりと擦り合わせておきましょう。

こちらのお二人の歌声は、『柔らかい声』と言えそうなものだと思うのですが、どうでしょう?

両者とも鳴り系の発声で、柔らかく鳴らしているような発声を使っています。

ではお次はどうでしょう?

このお二方の声はどう感じるでしょうか。

こちらのお二人のこのフレーズの発声は『息主体の発声』です。

つまり、息の綺麗な流れの上の声を乗せているような発声です。

みなさんがどう思うかはわかりませんが、個人的にこのような発声は「柔らかい声」と言うよりも「透き通る声・透明感のある声」という区分に入ると思います。

なので『息主体の発声は柔らかい声とは言わない』としておきます。

では、お次はどうでしょう?

柔らかい声、、?

この二人の歌声は柔らかさみたいなもの感じるでしょうが、『発声の質そのものは柔らかくはない』でしょう。

鳴りそのものは結構鳴っている発声だと思います。

柔らかく感じるのは、

- 「フレージング」。つまり、歌い方や音程・言葉の繋げ方などが滑らかでそこが柔らかく感じる

のですね。

あとは

- サウンド的な柔らかさ。リバーブ(エコー)全盛期で、深いリバーブのかかったサウンドに柔らかさを感じるという点

もあります。

声質自体は、柔らかいという感じでもない気がしますがどうでしょう?

こういうものはここでは「柔らかいフレージング」「柔らかなサウンド」とし、「柔らかい発声」とは言わないこととします。

ただ、弱い鳴りとは言っても弱すぎては歌になりませんから、どれくらいを柔らかく感じるかはそれこそ個人の感覚に委ねられます。

鳴り主体で柔らかく弱く鳴らす。どこまでを柔らかいと感じるかは最終的に個人次第です。

つまり

「柔らかい声」とは

- 息系の発声ではなく、「鳴り系の発声」

- 強い鳴りではなく、「弱い鳴りの声」

よって

- 「声帯の鳴りの弱い鳴り主体の発声」

と考えることができると思います。

冒頭で述べたように人それぞれの価値観があるでしょうが、ここではそういう定義でいきます。

柔らかい声の出し方

柔らかい発声の必要な条件は

- 鳴り主体の発声である

- できるだけ弱い(薄い)声帯の鳴りである

です。

ということは、この二つの条件をなるべく満たす声が柔らかい声の出し方と考えられます。

①鳴り主体の発声にする

まずは、鳴り主体の発声にしなければいけません。

「鳴り主体・息主体」とは言っても、これにも厳密な線引きはないので、最終的には個人の感覚に委ねることになります。

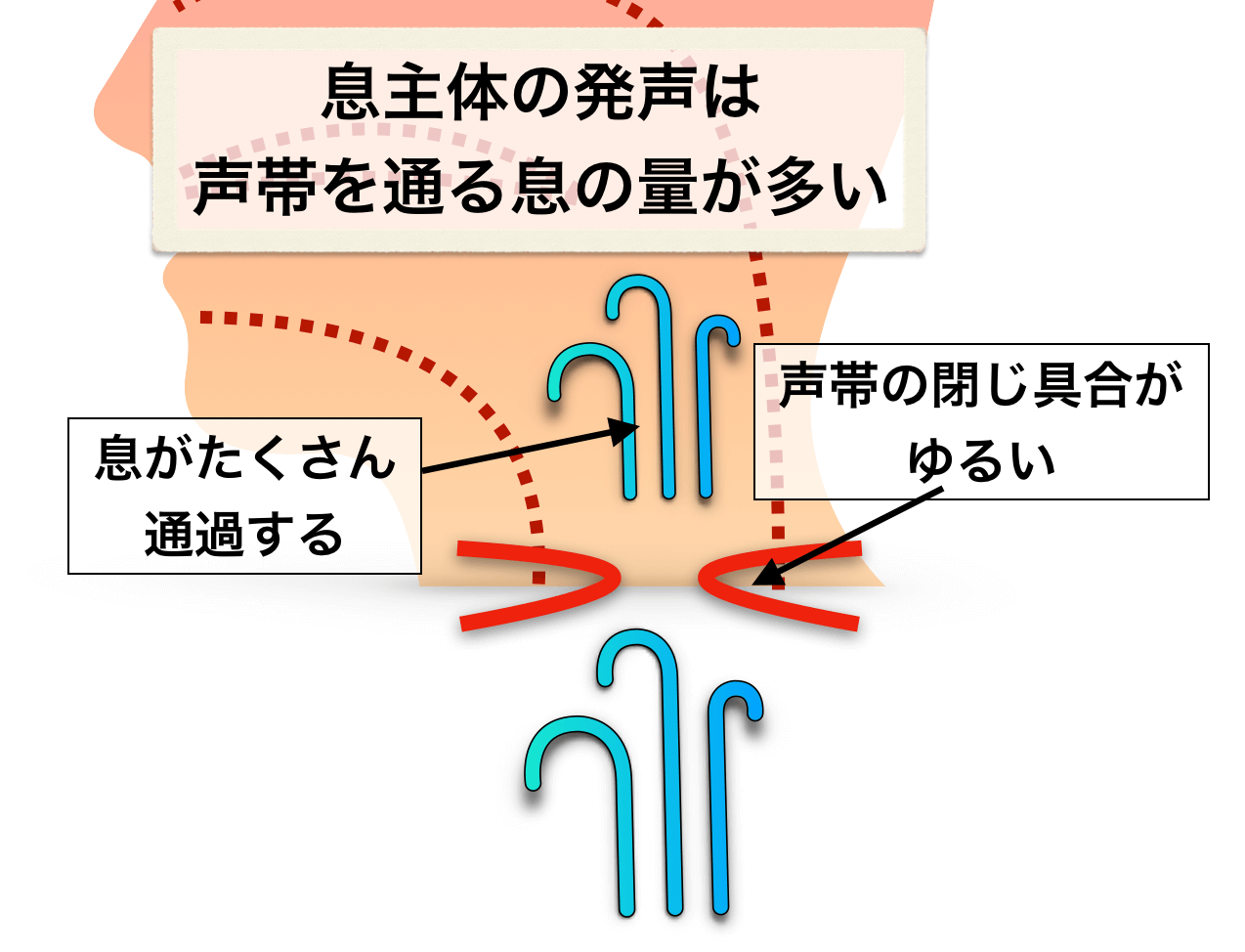

息主体の発声

息主体の発声は、『声帯を通る息の量や実際に口から出る息の量が多い発声』と考えることができます。

その結果声帯の鳴りは薄まり、息の流れや倍音成分が多くなります。

*図はわかりやすく簡略化しています。

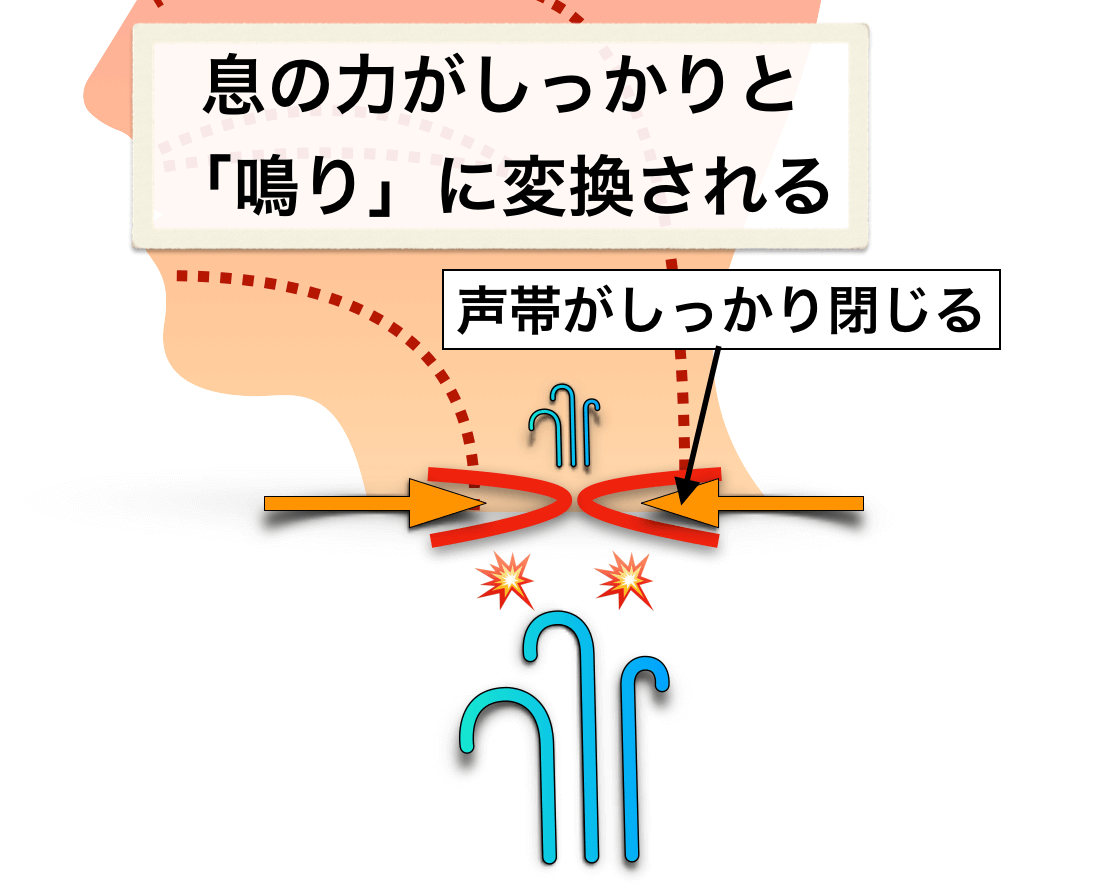

鳴り主体の発声

鳴り主体の発声は、逆に『声帯を通る息の量や口から出る息の量は少なく』なります。

少ない息の量にするには、声帯がある程度閉鎖状態を保っていないといけません。なので、鳴り主体ということですね。

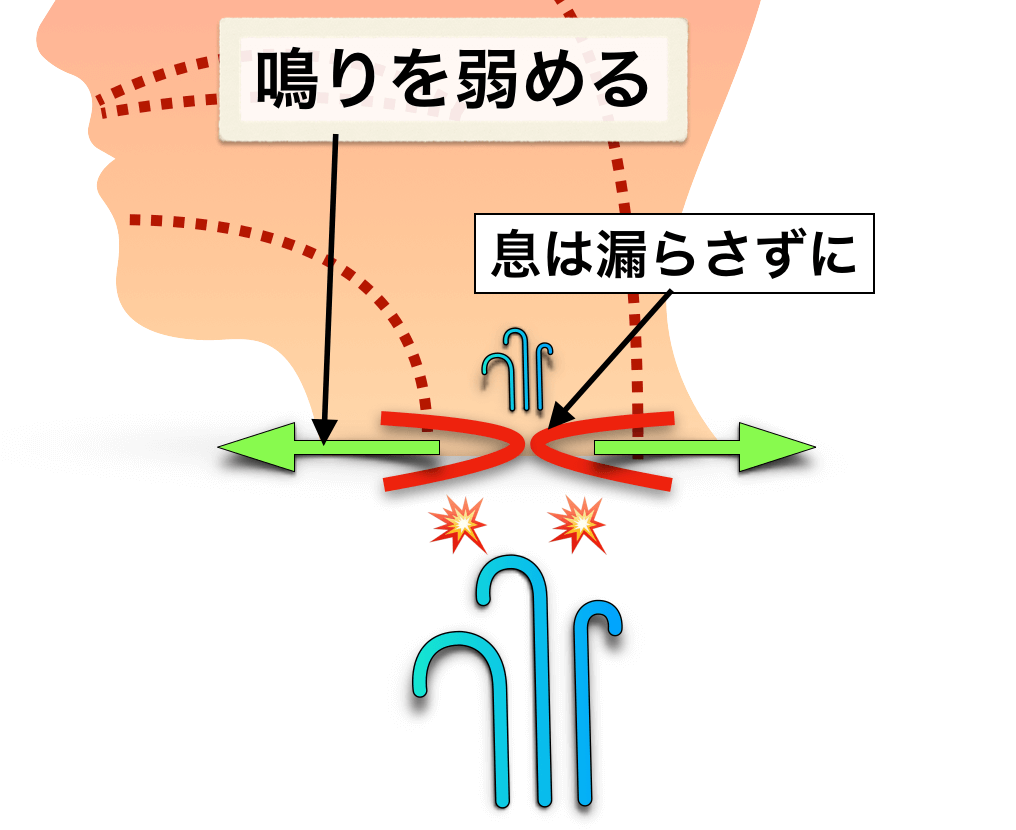

できるだけ弱い(薄い)声帯の鳴りを作る

鳴り主体の発声にしなければいけないのですが、できるだけ弱い声帯の鳴りを作ることが『柔らかい』と感じるために重要です。

鳴りを弱めるポイントは息の量を弱めるのではなく、声帯の調節で弱めるようなイメージが重要です。

ただこれは個人の感覚や声質によって違いが出るので、一概にどこをどうすればいいと言えないところでもあります。

柔らかい声の練習方法

練習のアプローチとしては

- 鳴り主体の発声を作る

- そこからできるだけ弱い(薄い)鳴りにする

というイメージで練習しましょう。

まずは、エッジボイスを発声します。

エッジボイスの発声状態は鳴り主体というか、ほぼ鳴りしかない状態です。

この状態を維持してある程度息を流すと、強い鳴りの声になるでしょう。

「あ”ーー」という感じになると思います。

この状態の発声では、強く重たいような発声状態だと思いますが、鳴り主体の発声と断言できるでしょう。

この発声状態から声帯の鳴りだけを柔らかくしていきます。

ここからは、個人の感覚次第な部分が大きいのではっきりとは言えないのですが、

- 声帯を薄くしていくようなイメージ

- 喉を脱力していくイメージ

- 声を抜いていくようなイメージ

などで鳴りそのものを柔らかくしていきましょう。

ただし、

「あー」が「はー」になってはいけません。そこまでいくと、息主体です。あくまで鳴り主体の発声状態は大前提で、そこから柔らかく弱めて鳴らすことが重要です。

人によっては何度も練習が必要で、すぐにできるものではないかもしれません。

やはり、ある程度声帯を上手く扱える能力が必要です。

また、リップロールの練習も、柔らかい声を身に付けやすくなるのでオススメです。リップロールをしている状態は、声帯にかかる息の圧力が軽減されて、声帯を薄く柔かく使いやすくなるので、自然と柔らかい発声に近づきます。