ウィスパーボイスは、歌において表現の幅を広げる必須の発声テクニックの一つです。

歌の中における、静と動の『静』、大と小の『小』の部分を磨くために重要です。

今回は、そんなウィスパーボイスについて掘り下げていく内容です。

目次

ウィスパーボイスとは

ウィスパーボイスとは、

- 囁くような声

- 息が漏れるような声

- ため息のような声

を指す言葉です。

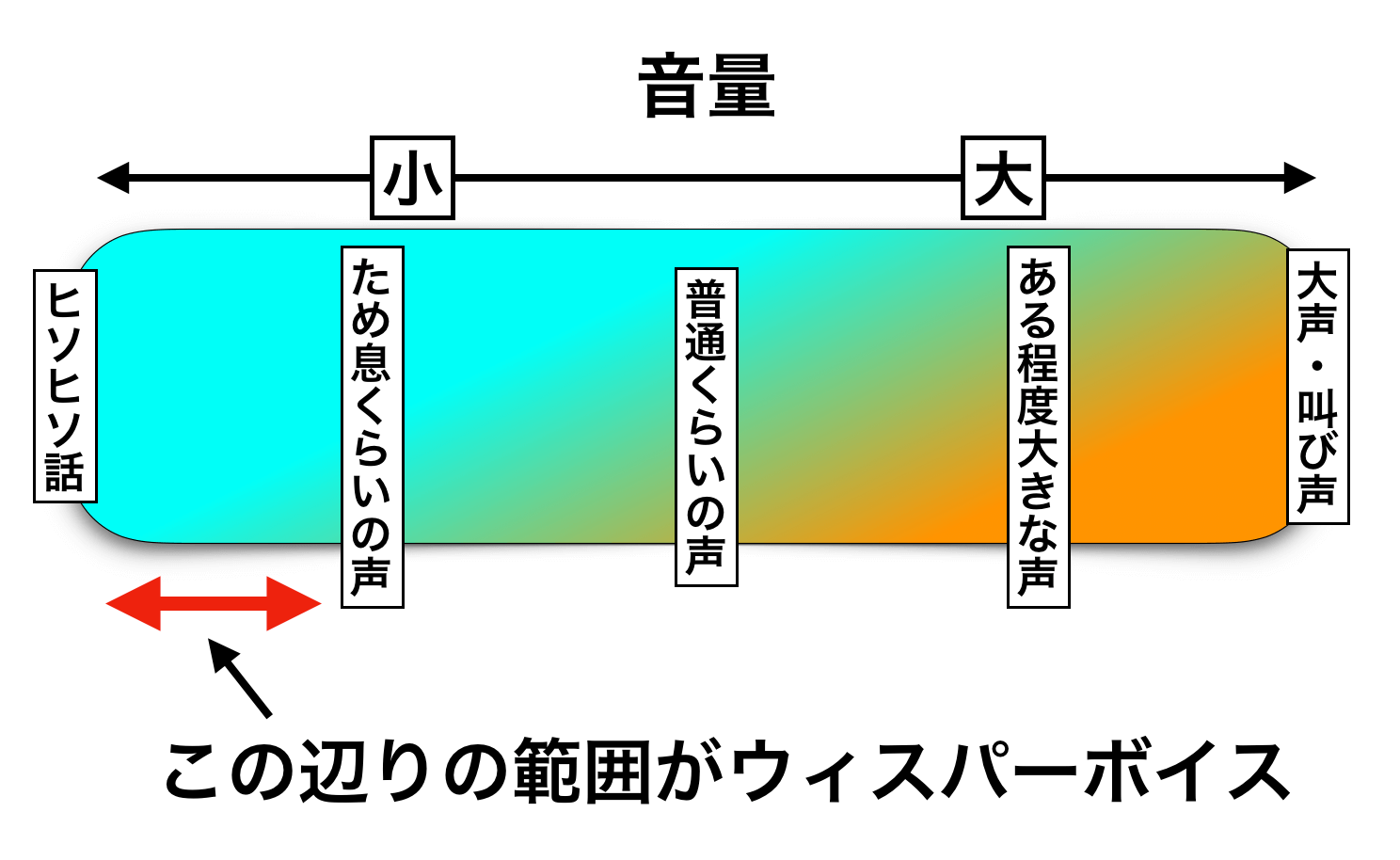

音量で考えると、かなり小さい側の音量の発声とも言えます。

ただし、どれくらいまでの発声をウィスパーボイス とするかは、個人個人の判断次第なので、厳密に定義するのが難しい言葉でもあります。

人によっては、ヒソヒソ話のような息だけの発声(無声音)をウィスパーボイスと言うこともあるでしょうし、比較的広い範囲の囁くような息っぽい声をウィスパーボイスと言うこともあるでしょう。

無声音(*再生位置2:14〜)↓

息だけの無声音なので、これは誰しもにとってウィスパーボイスと言えると思います。

有声音で「囁くくらいの発声」↓

ここでは、「無声音」〜「息漏れ感のあるため息のような発声」くらいまでをウィスパーボイスとしておきます。

ウィスパーボイスとハスキーボイスの関係

「ウィスパーボイス」と「ハスキーボイス」はよく間違われやすいのですが、

- ウィスパーボイス=囁くような声

- ハスキーボイス=かすれた声、しゃがれた声

という別の意味の言葉です。

ところが、ハスキーボイスの人の中には、ウィスパーボイスに聴こえやすい声質の人もいるので、混同してしまいやすいという問題があります。

例えば、かすれたノイズ成分が少ないハスキーボイスの人(息っぽいハスキーボイスの人)の発声は、全体的にウィスパーボイス感が出ます↓

ハスキーボイスの人は、何らかの声帯の不完全な閉鎖により息が漏れるような声質になります。

つまり、息の倍音成分が多く含まれる声をもともと持っているということです(*もちろん、細かいハスキーの性質は人によって違う)。

なので、ハスキーボイスの人や声帯が鳴りにくい声質の喉を持っている人(息っぽい声質)は、ウィスパーボイスに感じられやすいというのですね。

つまり、ウィスパーボイスのような発声をしやすい、もしくは嫌でも自然とウィスパーボイスっぽくなってしまう声質とも言えるでしょう。ある意味、ウィスパーボイスが標準搭載されている喉を持っているのですね。

ただし、厳密にはどんな声質の人にも、その人における「普通の発声」「ウィズパーボイス」などの度合いがあると考えるべきでしょう。

-

-

ハスキーボイスについての考察|ハスキーボイスになる方法はあるのか?

続きを見る

ウィスパーボイスは地声にも裏声にもある

ウィスパーボイスは、囁くような発声なので、理論上「地声」と「裏声」の両方の声区に対して存在することになります。

ただし、そもそも「裏声」という発声状態が息っぽくなりやすいという性質がありますし、地声と比較すれば声量も落ちます。

つまり、「普通の裏声」と「ウィスパーボイスの裏声」はそう大きな音色の差がつくものではないので、区別しにくく、『裏声のウィスパーボイス』という言葉はあまり使われないかもしれません。

裏声のウィスパーボイスと言えるか?(*1:05〜)↓

ウィスパーボイスの出し方

ウィスパーボイスを出すには、

- ある程度小さな声量にする

- 息漏れが多く「スー」っとした成分を含む発声

という2つの条件を満たすことを考えるといいでしょう。

⑴ある程度小さな声量にする

声量が大きいと「ウィスパー」だと感じられなくなってしまうので、ある程度の小さな声量である必要があります(*厳密に定義することはできないので、”ある程度”という言葉を添えています)。

「あまり声量を絞ると聞こえないんじゃない?」と心配になるでしょうが、それはあまり気にしなくてもいいかと。

というのも、良いウィスパーボイスというのは声量(音量)自体は小さいですが、音としては非常によく通ります。

もちろん、良いウィスパーボイスはマイクにも綺麗に通るので、心配する必要はないでしょう。

つまり、ウィスパーボイスは『声量(音量)は小さいが、声量(声の通り)は大きい』のですね。

そして、よく通る音にするための鍵が次の項目です。

⑵息漏れが多く「スー」っとした成分を含む発声

”ウィスパーボイスっぽさ”を感じる最大のポイントは、『息漏れ』でしょう。さらに厳密には、声帯からの息漏れによって生じる「スー」という音の成分(倍音)とも言えるでしょう。

これまでのお手本のシンガー達の歌声にも、「スー」という音の成分が多く含まれていますね。

この成分こそがウィスパーボイスっぽさを作っているとも言えますし、この成分が多ければ多いほどによく通るウィスパーボイスになります。

なので、

- 息の倍音成分をいかに多く含ませるか(≒いかに息を多く吐くか)

というのが、ウィスパーボイスの鍵になります。

-

-

声の『倍音』の出し方について【意識するべきは「息」と「声帯の鳴り」】

続きを見る

ウィスパーボイスの練習方法

上記二つの条件を満たすとウィスパーボイスが出せるのですが、なかなか上手くコントロールできないという場合もあるでしょう。

特に、歌に使えるウィスパーボイスにするにはある程度訓練が必要かもしれません。

練習ステップ

- 無声音だけで歌ってみる。これにより息の「スー」とした音がしっかりと出せるように体を慣らす。

- 無声音からほんの少しだけ”声”の成分を入れると『ウィスパーボイス』になるはず。この時も「スー」が消えないように意識する。

- その発声を体に慣らす。

こんな感じでいいかと。

特に無声音だけで歌ってみるというのは、ウィスパーボイスを体に慣らすのにとてもいい練習になると考えられます。

息と声のトレーニング

息のトレーニングや息と一緒に声を鍛えるトレーニングは、ウィスパーボイスにトレーニングに大きな効果があると考えられます。

息系のトレーニングは

がオススメです。

日々少しづつでも続けることで、ウィスパーボイスもだんだんとコントロールできるようになってくるでしょう。

ウィスパーボイスの治し方

逆に、何をどうしてもウィスパーボイスになってしまうので治したいという人もいると思います。

こういう人は先天的なものであれ後天的なものであれ、何らかの理由で声帯がうまく閉じ切れなかったりするのでしょう。

つまり、『声帯が綺麗に閉じるようになればいい』。

できることとしては、吸気発声やエッジボイスなどで改善できる可能性があります。

しかし、個人の状態次第なので何とも言えません。例えば、ポリープができていてウィスパーボイスになっているのならそれは訓練ではどうにもなりません。

これは非常にデリケートな問題で、嗄声などの何らかの発声障害を抱えている可能性もありますので、どうしても困っている方は病院やボイスクリニックなどで一度診てもらったほうがいいかもしれません。

ただ、音楽(ポップス)においてはウィスパーボイスだけでも素晴らしい表現をすることはできるはずです。息がしっかりと流れれば逆にマイクに乗りやすかったりもします。

先ほどのAimerさんも声帯結節を抱えているが、あえて治さないことであの声を維持する道を選んでいると語っています。「ウィスパーボイスは無理に治さなくてもいい」という道もあると、個人的には思います。

ウィスパーボイスの発声原理

最後に「ウィスパーボイスはどういう声帯の状態か」という少しマニアックな内容を。

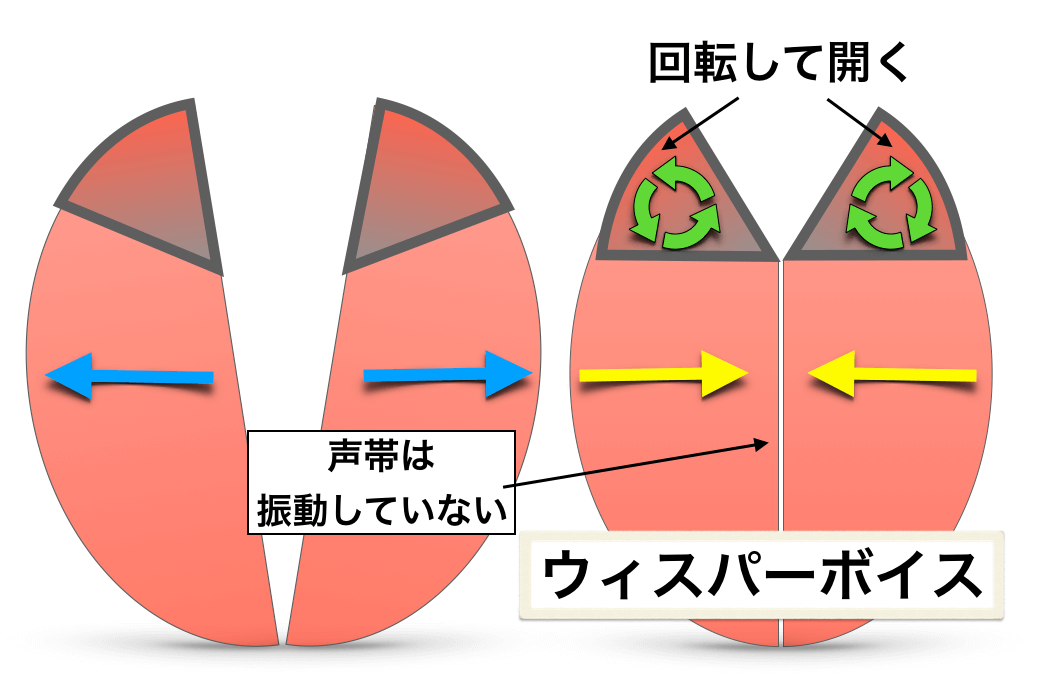

ウィスパーボイスは『”披裂軟骨”という部分が開いた発声』と言えます。意味がわからない言葉で出てきたと思いますが、あまり気にせずに進みましょう。

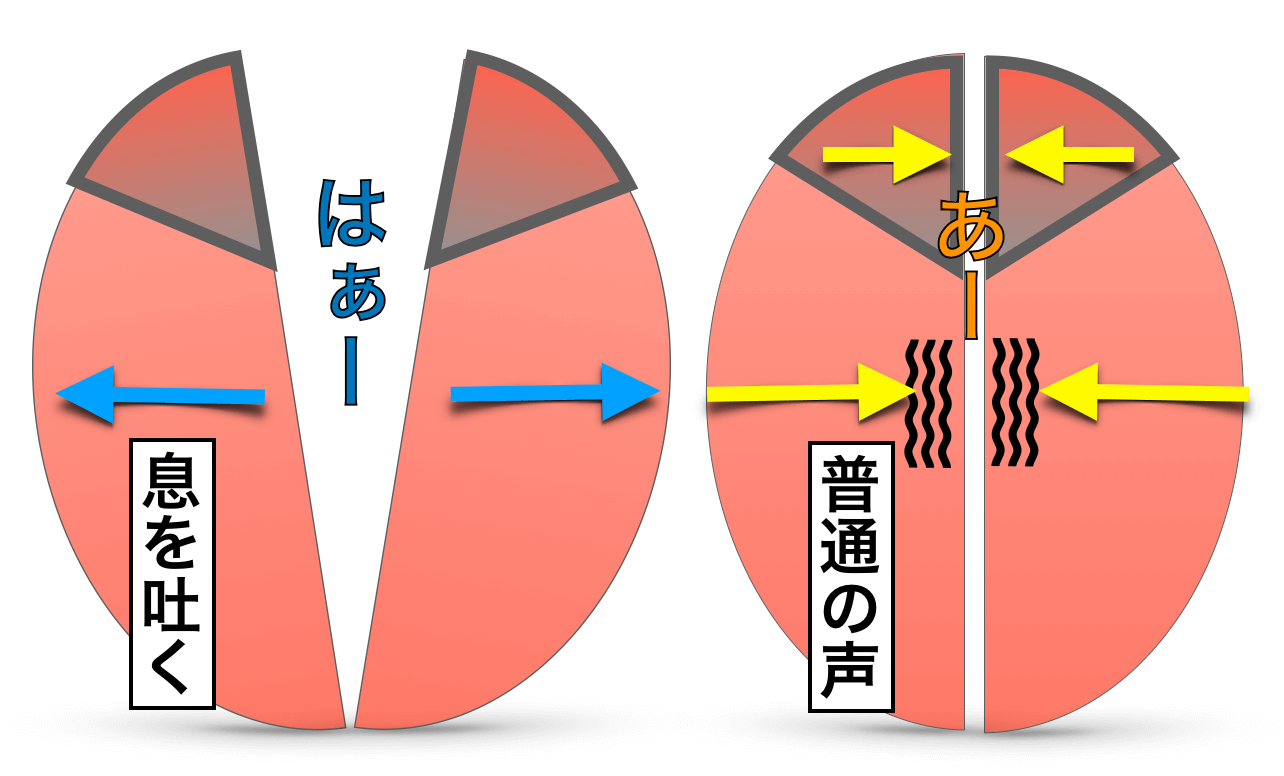

すごく簡単に表現すると、まず声帯は開いたり閉じたりして声を作っています↓

閉じた時に声帯が振動して声になるのですが、まず「無声音」=ヒソヒソ話の声帯の状態はこうなってます↓

この開いている部分が『披裂軟骨』です。

この部分が開くことで息がたくさん漏れて、かつ声帯部分を振動させないことで「無声音(ウィスパーボイス)」になります。

無声音は感覚的には声帯が開いている感覚ですが、実は部分的に開いているのですね。

図でイメージしにくい方はこちらで(*再生位置21:09〜図とは上下が逆です)↓

ちなみに、通常の発声の開閉イメージは20:34〜にあります。

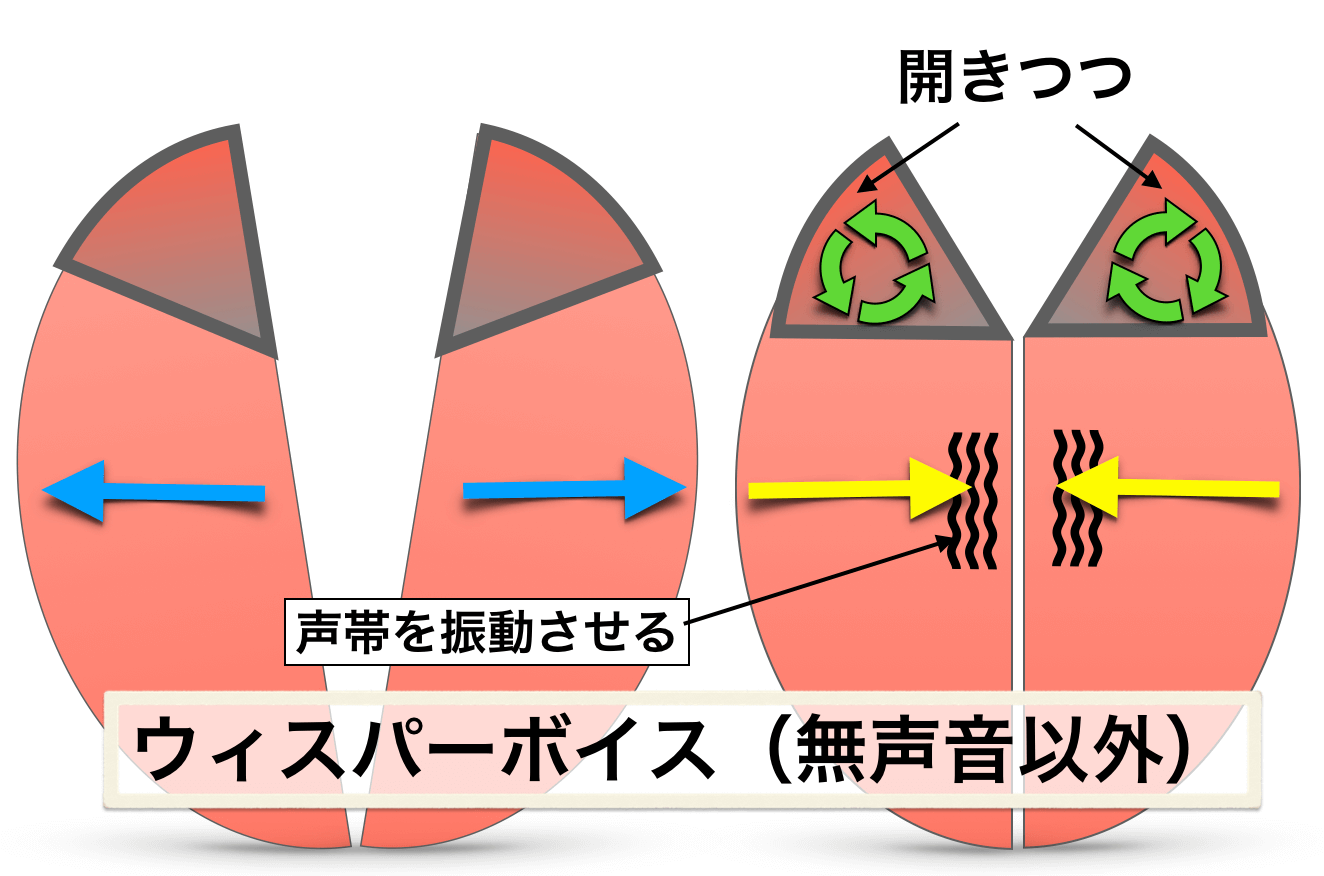

で『囁くような歌声』『息漏れが多い歌声』『息が多く流れる歌声』は、この状態のまま声帯が振動している発声と言えます↓

感覚的には「声帯を弱めに閉じている」くらいの感覚になると思います。

このように原理で考えると”披裂軟骨”の開き具体が、ウィスパーボイスを作っていると言えます。逆に、声をくっきりと鳴らそうとするとこの部分は閉じていきます。

まぁあまり難しいことは考えずに、何かが開いていると考えておけばそれで問題ないのですが、何が起きているかをイメージしておくことは、何らかのプラスになるでしょう。