今回は「声の倍音」についての内容です。

声を美しく響かせるためには、『倍音』と呼ばれる声の成分を意識することが大切です。歌における倍音は、「息」と「声帯の鳴り」の二つの要素で考えるといいでしょう。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った倍音の声質を追求することが、より魅力的な歌声を作り出すためのポイントとなります。

『倍音とは』

倍音とは、

倍音とは、楽音の音高とされる周波数に対し、2以上の整数倍の周波数を持つ音の成分。1倍の音、すなわち楽音の音高とされる成分を基音と呼ぶ。

引用元:Wikipedia『倍音』

とあります。

少し表現が難しいですが、あまり難しく考えたくない場合は、『音の成分』とでも考えておくと良いでしょう。

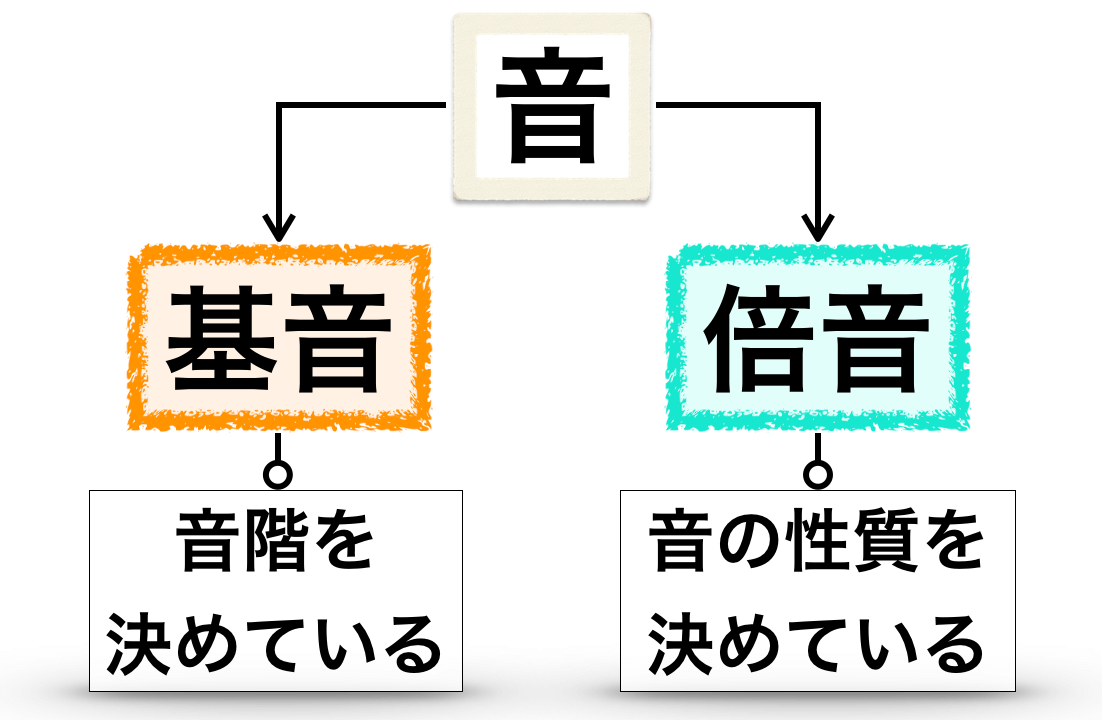

まず、「基音」と「倍音」という言葉だけ整理しておきます。

- 「基音」は、音の音程を決めている音の柱

- 「倍音」は、その音の音色を決めている柱の周りの飾りの音

のように考えましょう。

こちらを見るとわかりやすいのですが、一番下の太い部分が「基音」、それ以外が「倍音」ということになります↓

ちなみに

どの音も色が濃い部分が一定の間隔で連なっていますが、この一定の間隔で連なる倍音が『整数次倍音』。それ以外の成分は、『非整数次倍音』と呼ばれます。

この倍音によって、「どんな音色なのか」が決定しているとも言えます。

例えば、ギターとピアノが同じ音階を鳴らしても、その音色は異なりますよね。これは、倍音が異なるためです。

そして、良いギターと悪いギターの音色の差を分けるのも、倍音の差だったりします。

もちろん、歌においても『どんな音色の歌声か』というのは倍音が鍵を握っています。

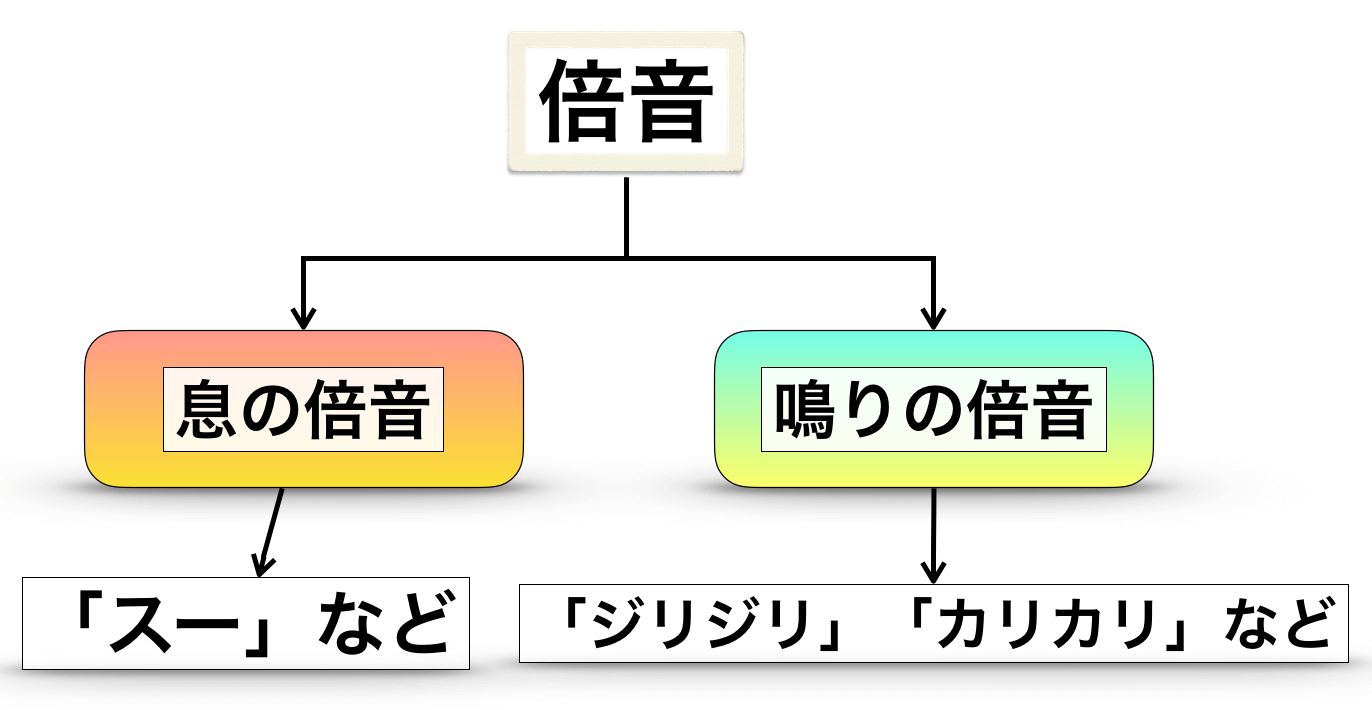

『声』の倍音は、大枠で2種類ある

声には多くの成分が含まれ、細かく見ると人によって成分の種類や量は異なりますが、あまり細かく見すぎる必要性はないと思います。

歌においては、

- 息の倍音(非整数次倍音)

- 声帯の鳴りの倍音(整数次倍音)

という二つの軸で考えると、上手く整理できるでしょう。

倍音というと堅苦しいと感じる人は、「成分」と言葉を置き換えても問題ないと思います。声の中に含まれる「息の成分」「声帯の鳴りの成分」という感じですね。

この二つの倍音成分について考えることで、「歌声の倍音」をコントロールできるでしょう。

倍音の出し方

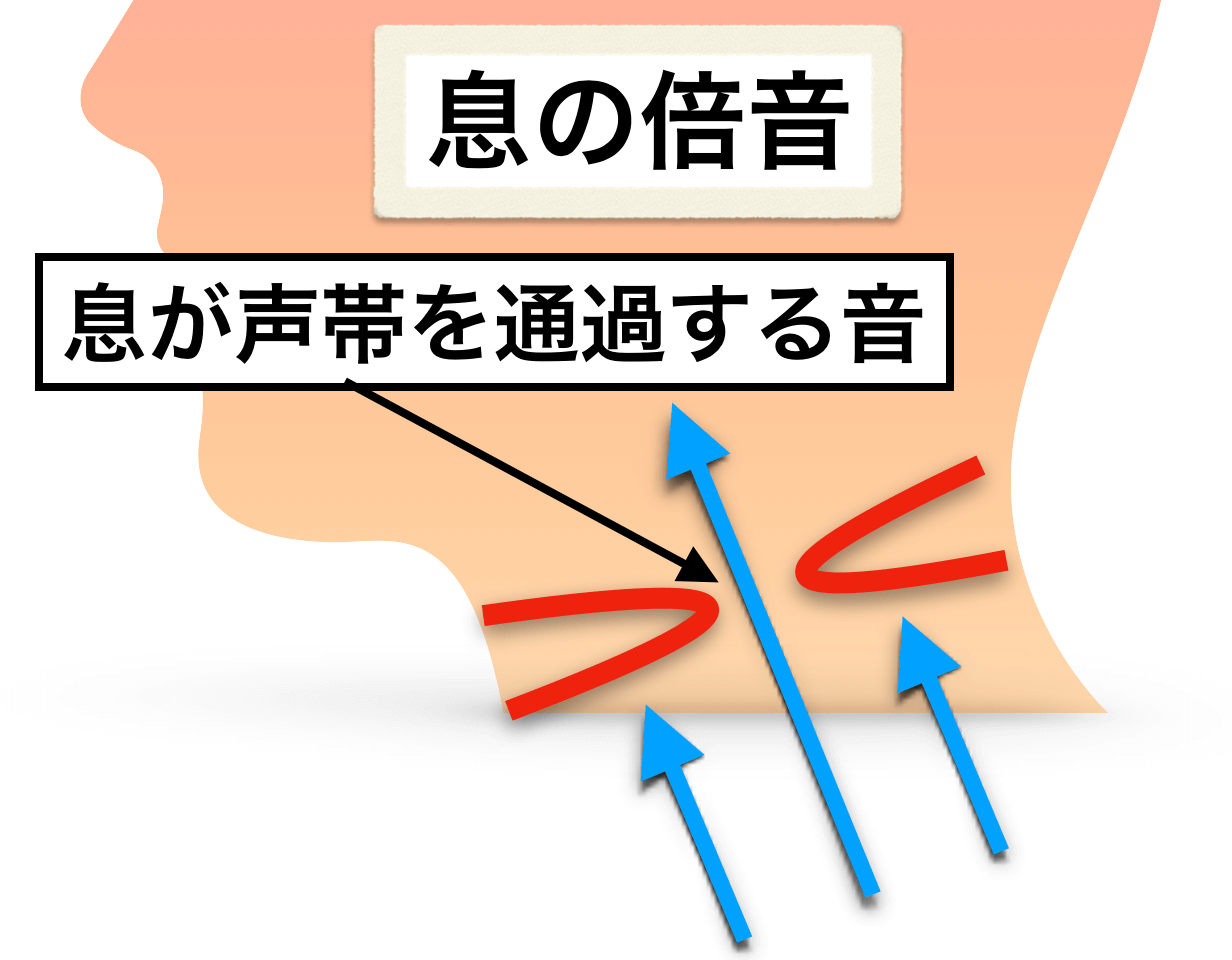

息の倍音(非整数次倍音)

息の倍音の多い声

主に『息の流れ』により生まれる倍音です。息が声帯を通るときに生まれる音とも言えます。

息の倍音の出し方

声を出さず(声帯を鳴らさず)に「はーーー」と息を吐いてみましょう。その音に耳をよく傾けると、「スーーー」という声帯付近を息が通る音が鳴っていますね。これが、息の音(倍音)の本体です。

そこから少しだけ囁くくらいのニュアンスで、声帯の鳴りの音を加えて声にしてみましょう「はぁーーー」。

すると、声帯の鳴りと一緒に先ほどの息の倍音「スーーー」という音も鳴っているはずです。

これが息の倍音の乗った声。

「スーー」という成分を声に多く乗せた状態を維持し、上手く使いこなすことで、声に「透き通る」「綺麗な空気感」を持たせることができます。

声の中に含まれる「スーー」という成分に着目↓

このように美しい発声は、「スーーー」という音が声の中に含まれている(*CD音源などの場合、ミキシングなどである程度コントロールできることもあるが、やはり元の声の倍音も重要)。

声帯は全く鳴らさないわけではないのですが、息が流れる分だけ鳴りの成分が控えめになります。

鳴りをかなり抑えて息の倍音に特化することで「透明感」のある歌声になります(*ものすごい「スーー」と鳴ってます)↓

https://youtu.be/j0qcb_SOMeA?t=94

これが歌声の”透明感”を生み出す鍵ですね。

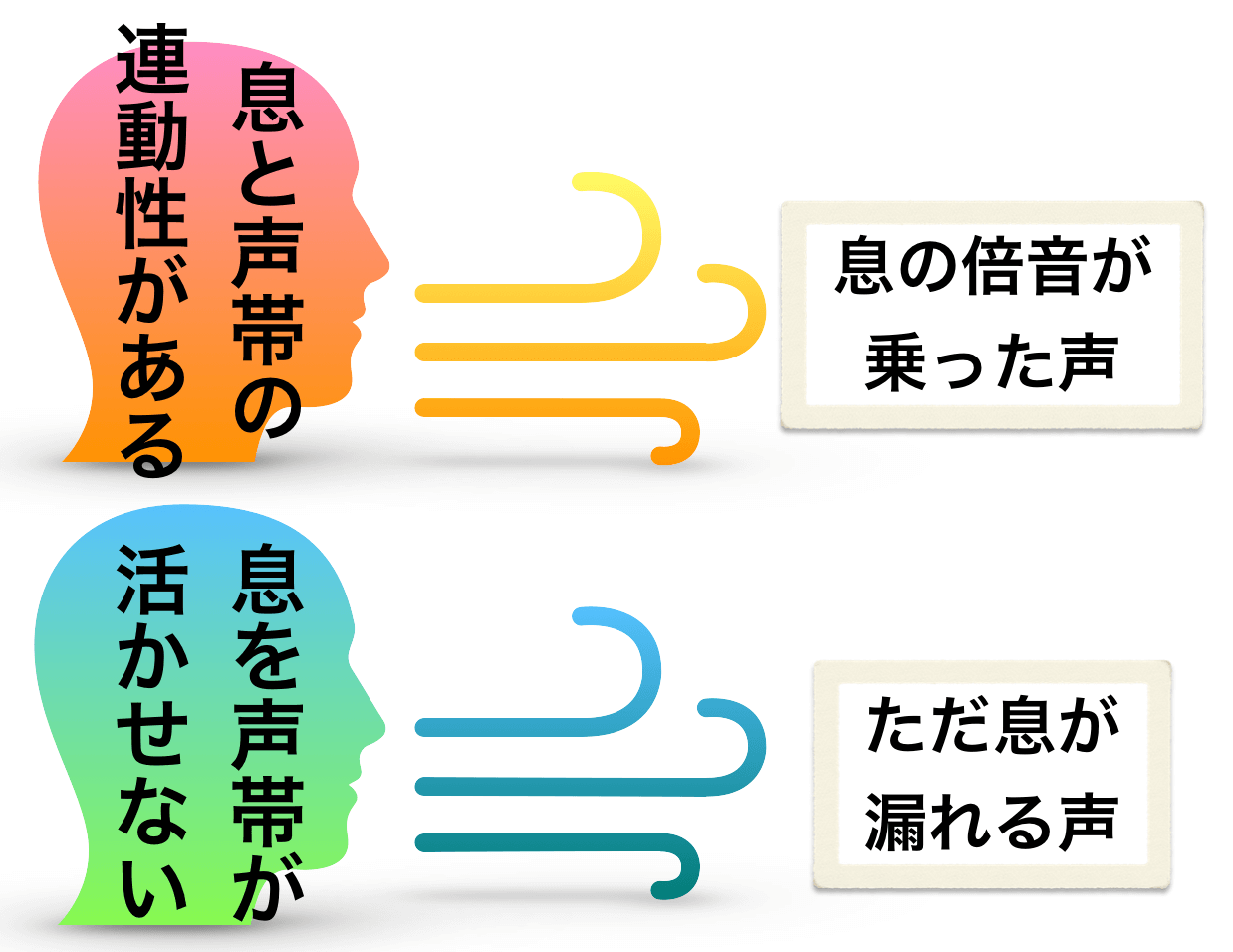

つまり、『息に声を乗せること』『たくさん息を流すこと』で、息の倍音を多く含んだ発声ができると言えます。

ただし、声帯の柔軟性がない人の場合、たくさん息を吐いても、上手くコントロールできずに「ただ息が漏れる声」になってしまいます。

「息さえ流せば誰でもできる」というものでもないのですね。

息の倍音をしっかりと乗せるには、『息と声帯との連動性』が必要になると考えられますし、そのための訓練も必要になります。

息の倍音増幅トレーニング

ドッグブレス 「スー」「ズー」トレーニング など。

声帯の鳴りの倍音(整数次倍音)

鳴りの倍音の強い声

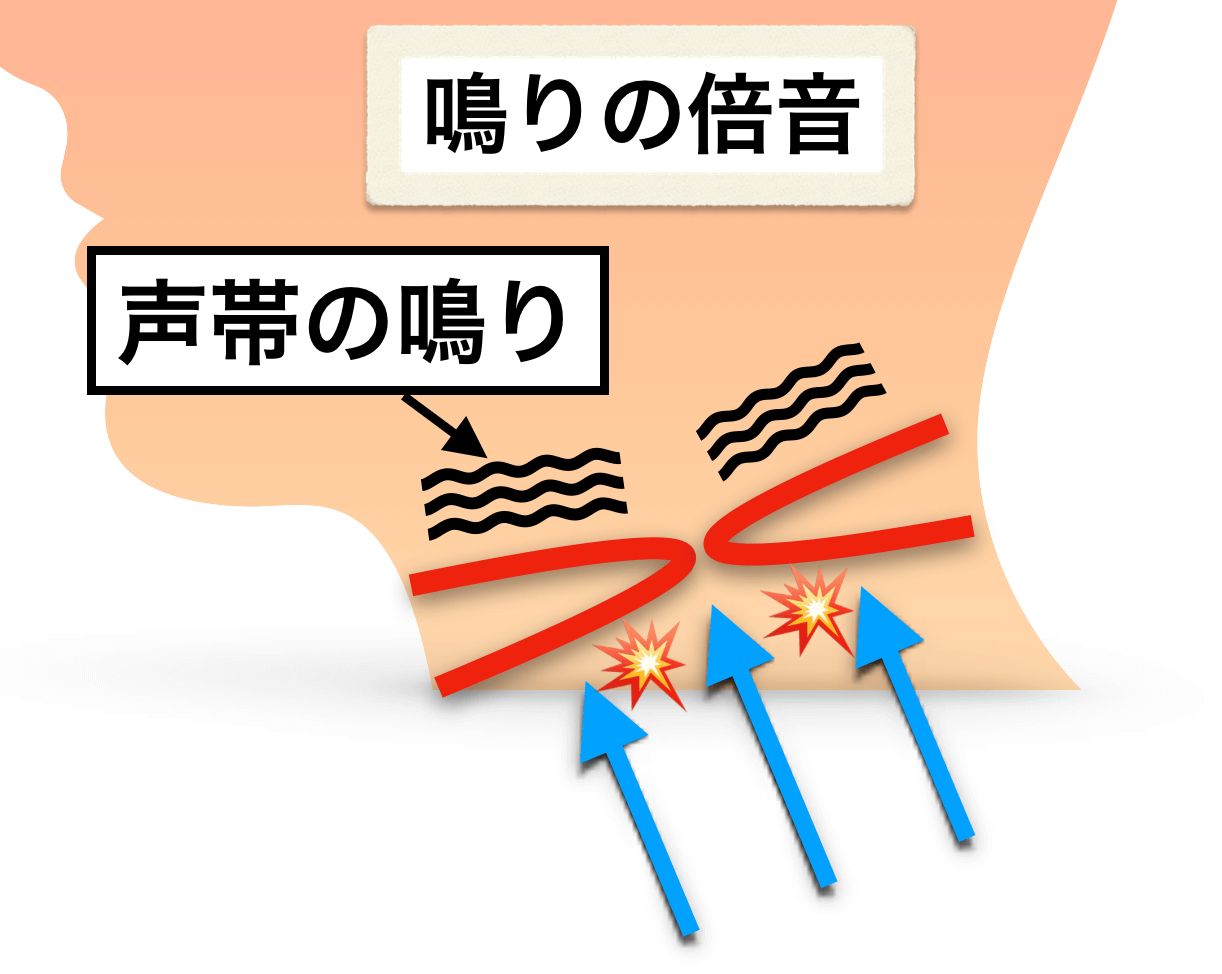

主に『声帯の鳴り』による倍音です。

声帯の振動そのものであり、声の芯のようなものです。

声は、肺から送られてくる息によって声帯を振動させることで発生します。

声帯は、ある程度閉鎖された状態で息の力をせき止め、その圧力で振動を生じさせます。つまり、声帯の鳴りとは、息が声帯を通る出口を狭くすることで、声帯の振動音に変換しているというイメージを持っておくといいかもしれません。

また、声帯の鳴りとは、母音(aiueo)そのものとも言えます。

鳴りの倍音の出し方

まずは、エッジボイスを出してみましょう。「あ”あ”あ”あ”あ”」と。

この時、声帯から「ビリビリ・ジリジリ・ガラガラ・カラカラ」とした鳴りの成分を感じるはずです。

その鳴りが声帯の鳴りの倍音の本体です。

このエッジボイスの状態の意識のまま、少し息の出力を高めてしっかりとした声にすると、くっきりとした「あ”ーーー」という発声になるはず。

鳴りの倍音が多い声はわかりやすく言うと「芯がある声」です。「息っぽさのない声」とも言えます。

声の中に含まれる「ジリジリ」「ビリビリ」「カリカリ」した成分に着目↓

声の中にくっきりとした芯のようなものを感じますね。

これが鳴りの倍音(成分)。

鳴りやすいタイプ声質を持つシンガーは、マイクにも「ジリジリ」「カリカリ」とした成分が乗ります↓

ここで重要なのは、ポップスにおける鳴りの倍音はあくまでも「息の流れ」をベースにして「鳴り」を加えるようなものであるということです。

つまり、土台となるのはあくまでも「息」ということです。これは「マイクを使う歌唱方法」だからと言えるでしょう。

一方、クラシックなど「マイクを使わないことを前提とした歌唱方法」の場合は、その身一つで会場に声を届ける必要があるため、「鳴りの倍音」に特化することが重要になります。

つまり、ベースが「鳴り」の発声↓

ポップスと比較すると、鳴りの成分量がものすごく多いことがわかると思います。「息」が余すことなく「鳴り」に変換されているような印象ですね。

この鳴りの倍音成分が多いからこそ、より空間に響く声になり、大きな声量を生み出せるということですね。お坊さんのお経が空間によく響くのもこれですね。

ただ、クラシックのような鳴りの倍音に特化した発声というのは、音量が大きすぎて、ポップスで使うような普通のダイナミックマイクでは、魅力が半減してしまいます。

つまり、

- 「ポップスにおける鳴りの倍音(マイクに乗せることを前提とした鳴りの倍音)」

- 「クラシックにおける鳴りの倍音(マイクに乗せないことを前提とした鳴りの倍音)」

は考え方が少し違うので、この倍音の声質の差をしっかりと理解しておき自分の目的に合った「鳴りの倍音」を求めることが重要でしょう。

鳴りの倍音増幅トレーニング

ハスキーボイスの倍音【息と鳴りの複合】

おそらく、気付いた方もいると思いますが、

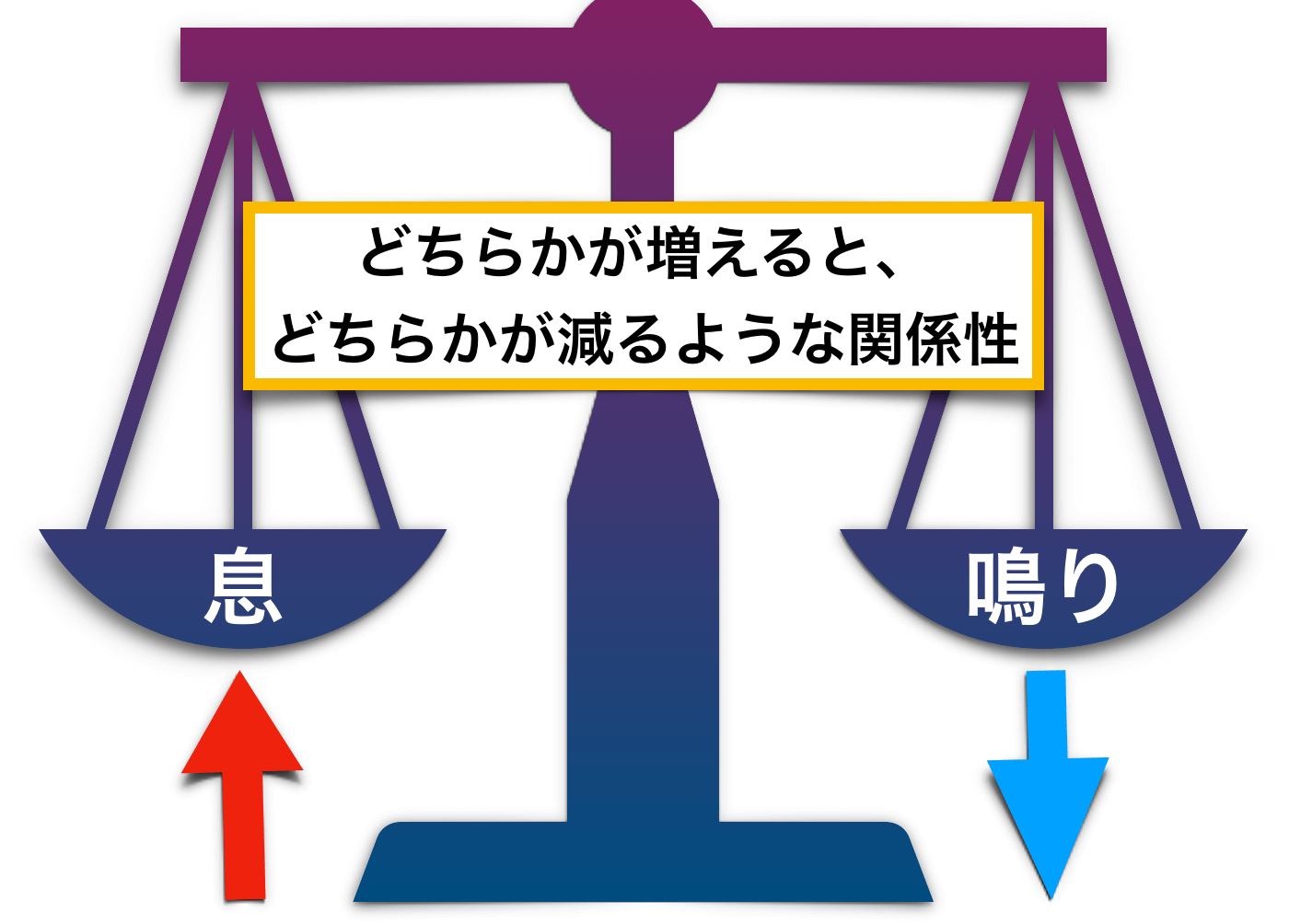

- 基本的には「息の倍音」と「鳴りの倍音」は、天秤にかけられた関係性である

- どちらかが増えると、どちらかが減る関係性である

と言えます。

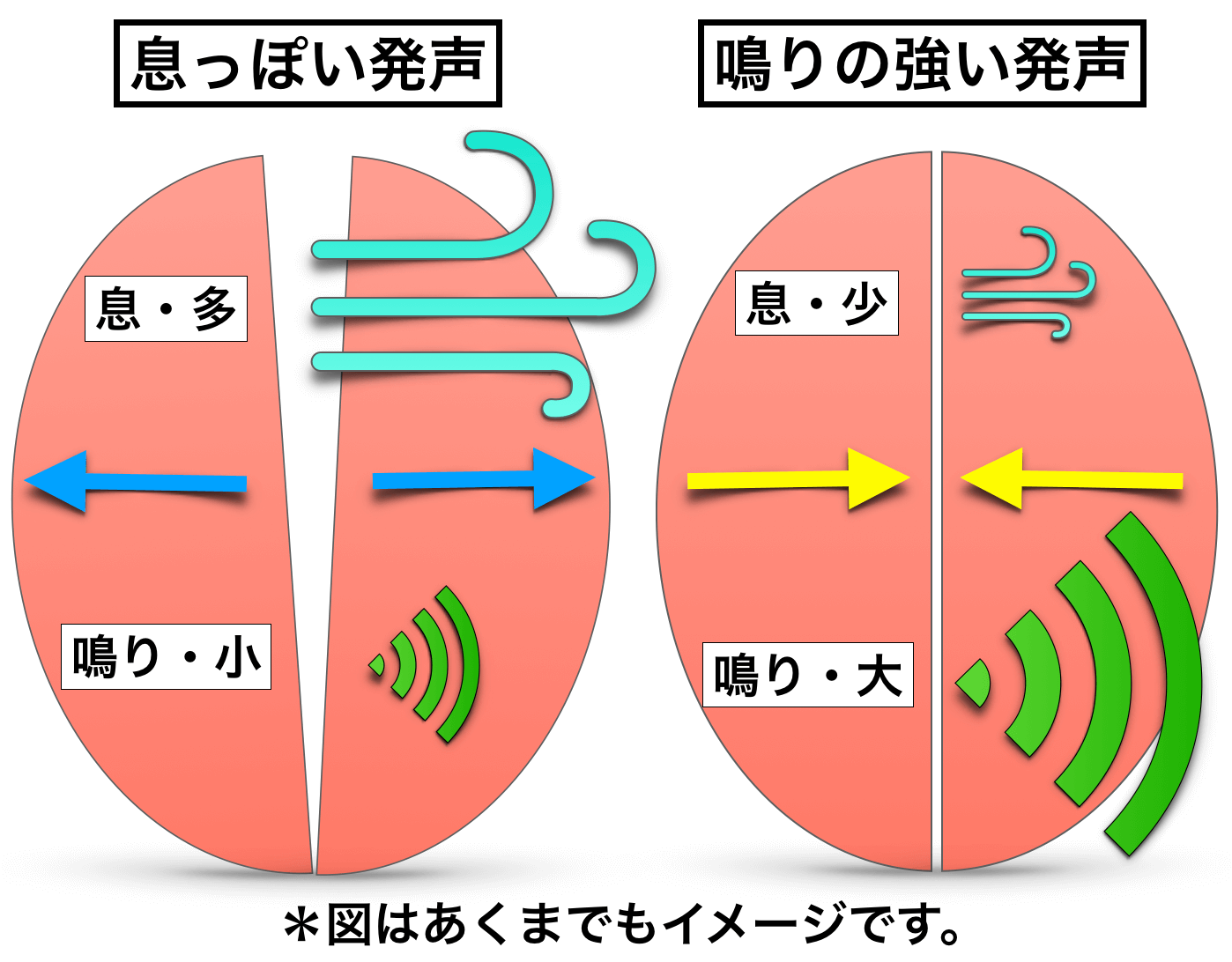

声帯の構造上、「スーー」っとした息の成分を増やそうとすれば、「ジリジリ・ビリビリ」とした鳴りの成分は消えていき、逆に鳴りの成分を増やそうとすれば息の成分が消えていきます。

もちろん、トレーニングによってある程度両立させることもできるのですが、基本的にはどちらかが増えればどちらかが減ると考えるべきでしょう。

ところが、

この両方のいいとこ取りをして、特殊な倍音を生み出す声質を持っている人もいます。

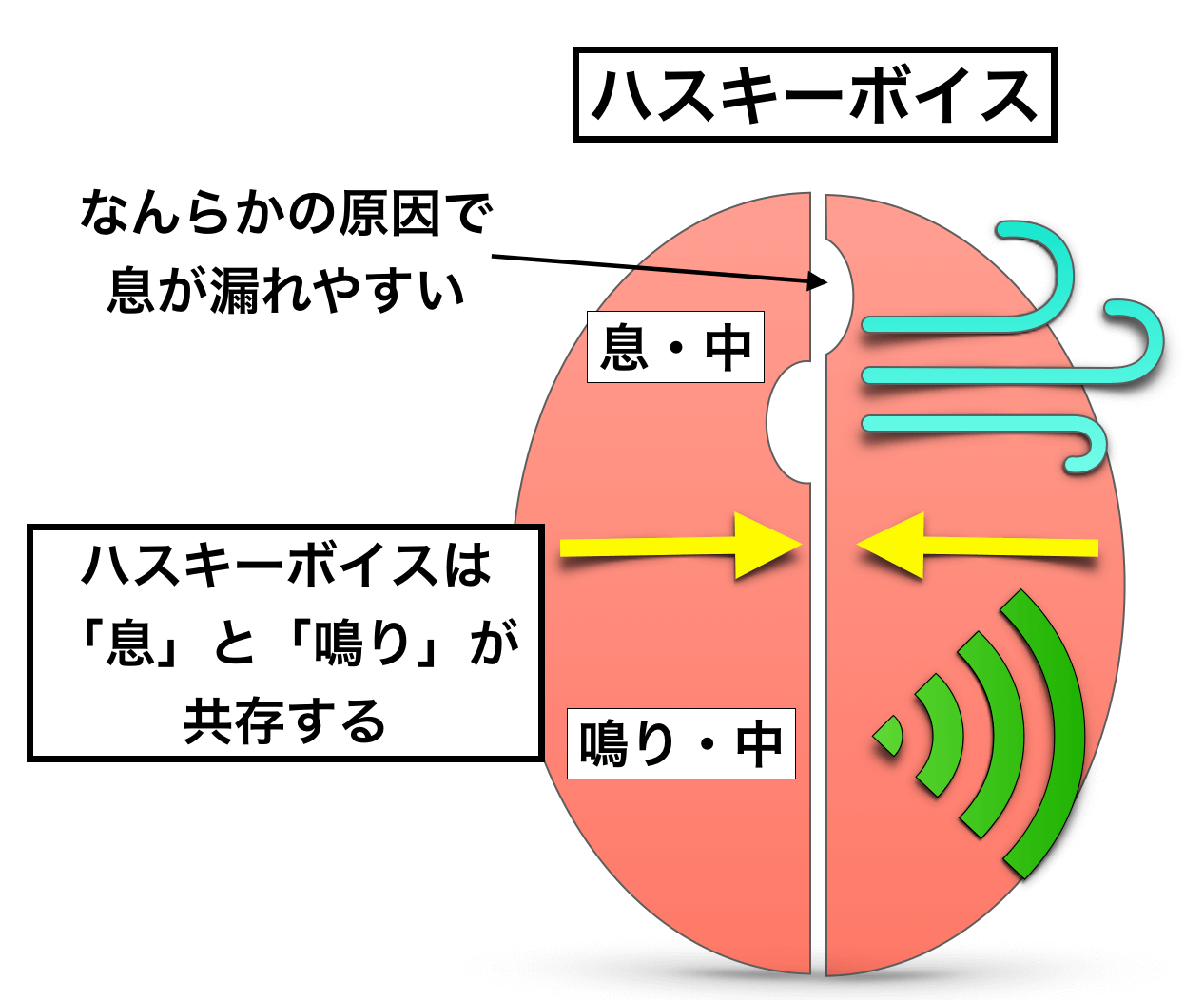

それが、『ハスキーボイス』と呼ばれる声質です。

「スーー」とした息の成分と共に、若干不完全な鳴りの成分が合わさって「シャリシャリ」した倍音成分を生み出します↓

ハスキーボイスは、なんらかの不完全な声門閉鎖によって息が漏れるような特殊な倍音(息+ノイズ)が鳴るというものです。

度合いは人によって様々ですが、「カサカサ」「シャリシャリ」「ガサガサ」「ガラガラ」と声帯の不完全な閉鎖の度合いによって倍音が変化します。

普通の声質の人の「息っぽい発声」「鳴りの強い発声」は、このように「息」と「鳴り」の成分が増減するのですが↓

ハスキーボイスの人は声帯が綺麗に閉じないため、しっかりと閉じようとしても息が漏れるのですね(*図はイメージです)↓

これによって特殊な倍音(息と鳴りのノイズが混じったような音)が生み出されます。つまり、「息」と「鳴り」を半々で混ぜ合わせたようなものになっているのですね。

このハスキーな倍音成分は、そうでない人にとっては憧れるものでしょうが、生まれ持った声帯の特性のため、訓練によって出すのは難しいでしょう。

逆に、ハスキーボイスを持っている人は、自動的にハスキーボイスになってしまうため、ハスキーな成分を消そうとしても消せません。

つまり、ハスキーボイスは楽器としての性質、と考えておいた方がいいでしょう。

-

-

ハスキーボイスについての考察|ハスキーボイスになる方法はあるのか?

続きを見る

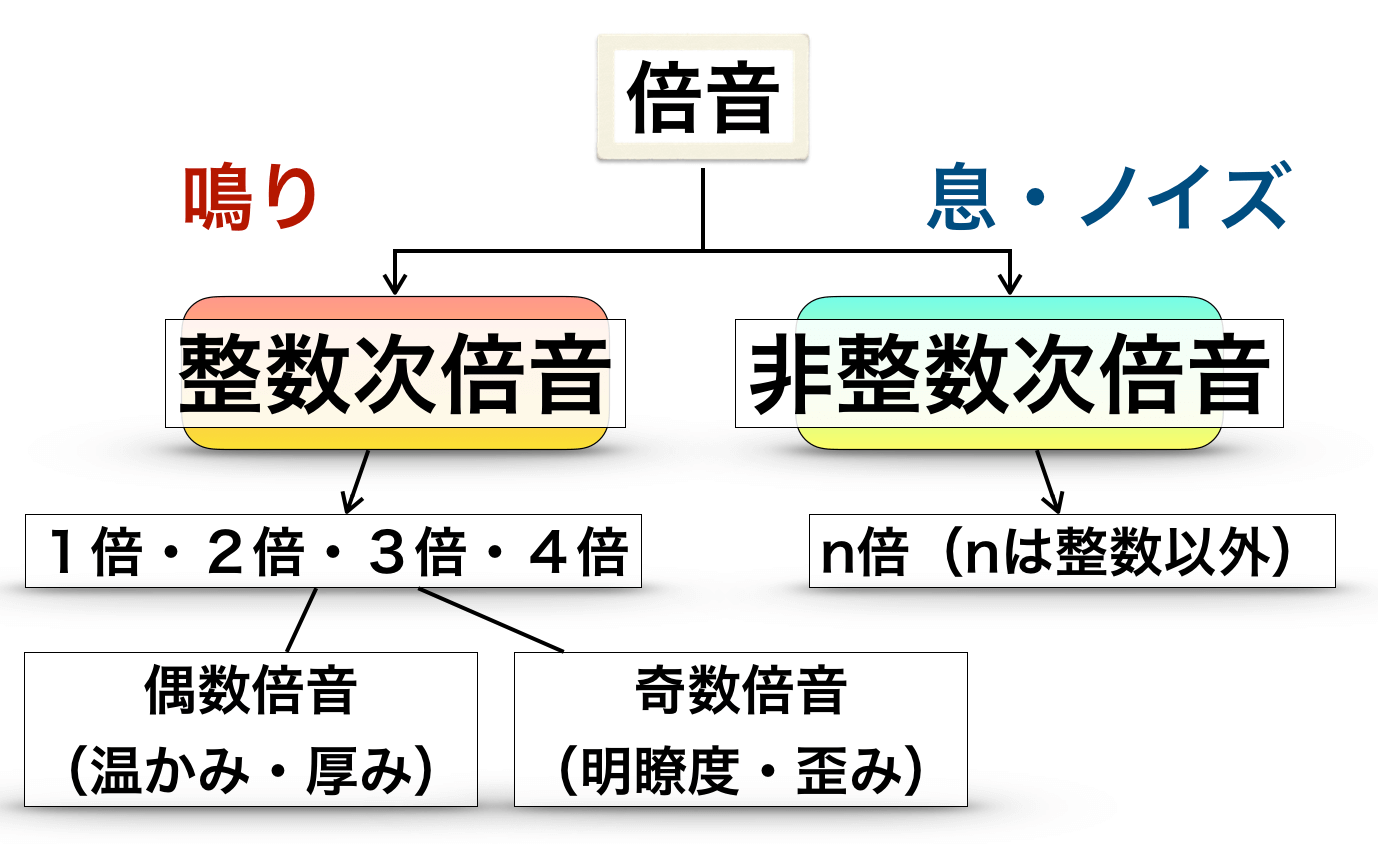

整数次倍音・非整数次倍音とは?

先ほどから「整数」「非整数」だのと気になる人もいるでしょうから、少しだけ触れておきます。

- 整数次倍音とは、ある音に対して整数(1、2、3、4・・・)の倍音

- 非整数時倍音とは、ある音に対して整数ではない倍音

のことです。

整数次倍音

整数次倍音とは、基音に対して整数の倍音です。その基音の音階上の倍音(2倍、3倍、4倍と続く・・・)なので『整数』です。

これは簡単に言えば、◯オクターブ上の音です(○に数字が入る)。

例えば、C3のドを発声した場合、『C4のド・C5のド・C6のド・・・』などが整数次倍音です。

ただし、厳密にはオクターブ上だけとは言えません。

例えば、『C3』の2倍は『C4』ですが、3倍は『G4』。これがさらに整数次倍音の中の『偶数倍音(温かみ・厚み)』『奇数倍音(明瞭度・歪み)』という分類を生み出すのですが、これは、ボーカリストがコントロールする領域というよりも、ミックスエンジニアが考える領域でしょうから、気にしなくていいと思います。

非整数次倍音

非整数次倍音とは、基音に対して非整数(=整数じゃない・0.5倍などなど無限にある)の倍音です。

つまり、整数次倍音以外の全ての倍音が非整数次倍音とも言えます。

簡単に、その音階を捉えていない倍音と考えておけばいいと思います。

例えば、「ド」の音を発しているのなら「ド」の音以外の全ての倍音。ただ、先ほども言いましたが、整数倍音にも違う音高があるので、あくまで簡単に考えた場合のお話です。

考え方としては、その音階を捉えていない「息の音」や「雑音・ノイズ」のようなもの、と考えてもいいかもしれません。なので、息の倍音やハスキーなノイズなどがこれに当てはまります。

つまり、

- 整数次倍音=声帯の鳴り

- 非整数次倍音=息、ハスキーな成分など

という風に考えればいいということになります。歌においては、これで特に損をすることもないかと。

問題はその先、「倍音をどう使うか」というのがジャンルやボーカルスタイルによって違います。先ほど述べたようにポップスとクラシックは大きく違います。

この整数と非整数で考えると、

- ポップスは、非整数次倍音をベースに、整数次倍音を乗せるような発声

- クラシックは、整数次倍音に特化し、非整数次倍音をなるべく消すような発声

と言えるでしょう。