今回は「太い歌声・発声」についての内容です。

このページの主要な結論は、

- 太い声に必要なものは『咽頭腔の広さ』であり、それを広げることで太い声になる。

- 太い高音発声を身につけるためには『高音』をベースにするのではなく、『太い』をベースに考える。

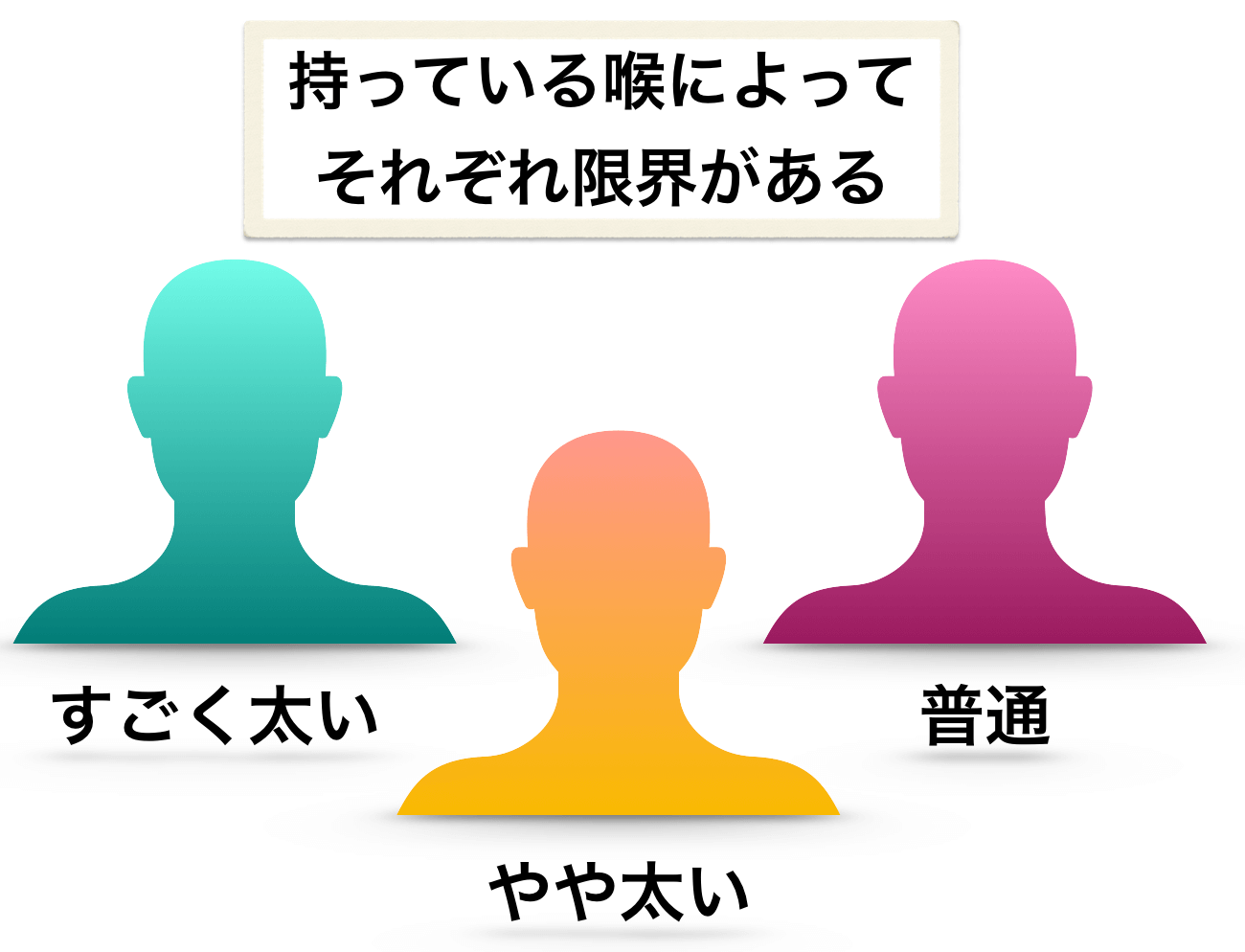

- 「声の太さ」と「もともと持っている声帯」は大いに関連があり、太さには人それぞれの限界がある。

となります。

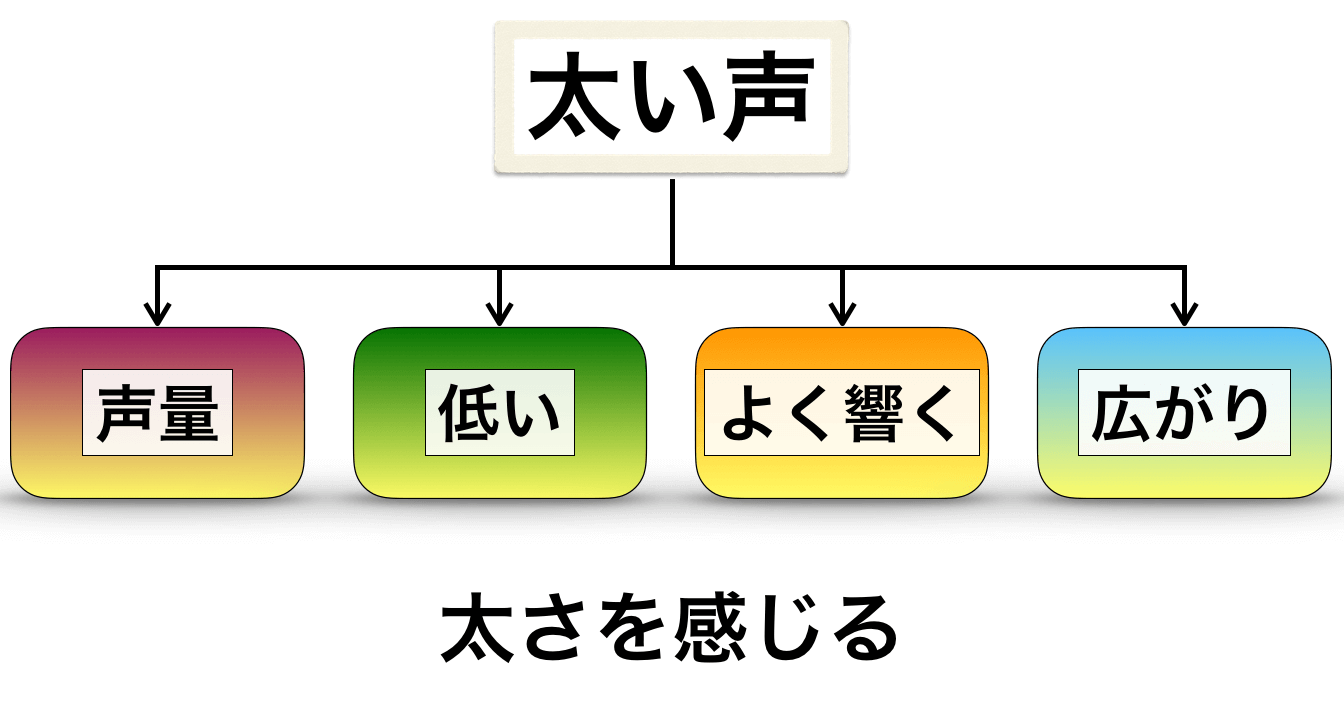

「太い声」とは

「太い声」とは

声量が豊かである。また、低く重々しい声である。「―・い声」⇔細い。

引用元:goo国語辞書『太い』

という意味です。

他にも

- 太さを感じる声

- よく響く声

- 広がりのある声

などなど、大きな印象のある声のことを指すことが多い言葉です。

ただし、厳密に定義・線引きが決まっている言葉ではないので、「太い声」と判断するのは最終的には個人の感覚次第ということになります。

一般的には「太さを感じる」という漠然とした感覚で使われることが多いのではないかと考えられます。

音は、基本的に「低い周波数」を多く持つ音ほど太く感じ、「高い周波数」を多く持つ音ほど細く感じます↓

このように同じ音階であっても、周波数の特性によって音色の印象が変化します。

太い歌声

上記のような理由から、

- 太い歌声とは『低い周波数・成分』を多く持つ歌声

と言えます。

個人的には、ポップ・ミュージックにおける「太いボーカル」「太い歌声」とはこんな感じなのですが、みなさんはどうでしょう?↓

おそらく、多くの人が「太い声」と感じるような歌声、少なくとも細くは感じない歌声だと思います。

このような歌声について掘り下げていきます。

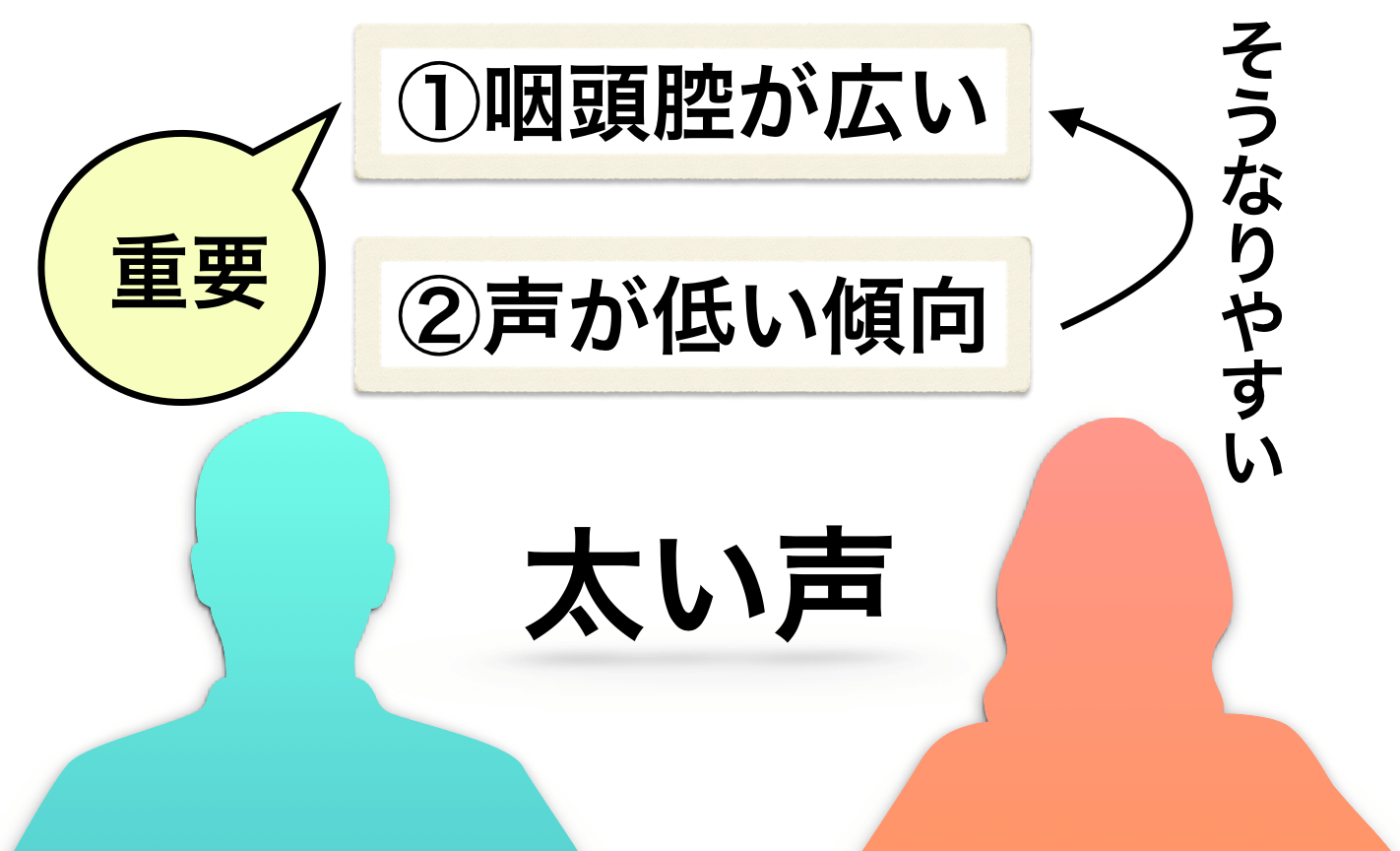

太い声を出すための条件

太い声の条件は、

- 咽頭腔が広い(メイン)

- 声が低い傾向(*ただし、太い声と低い声は必ずしも相関関係にあるわけではない)

という二つ。

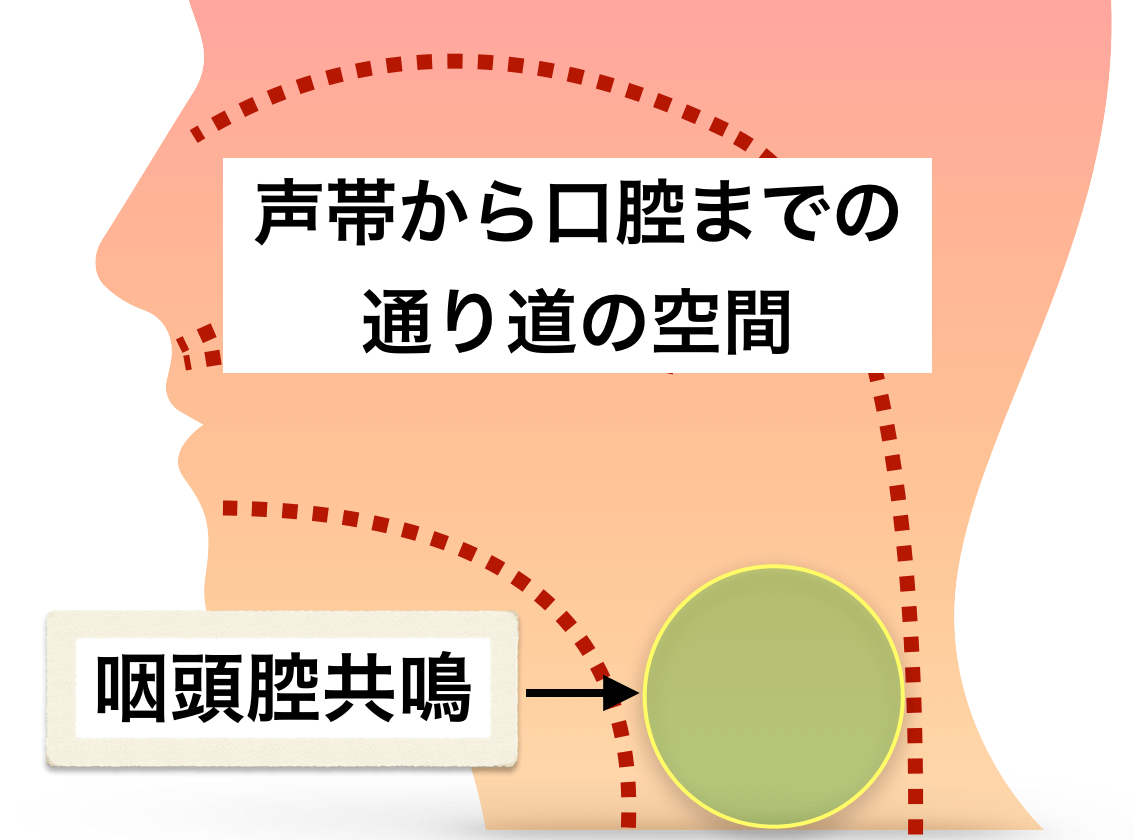

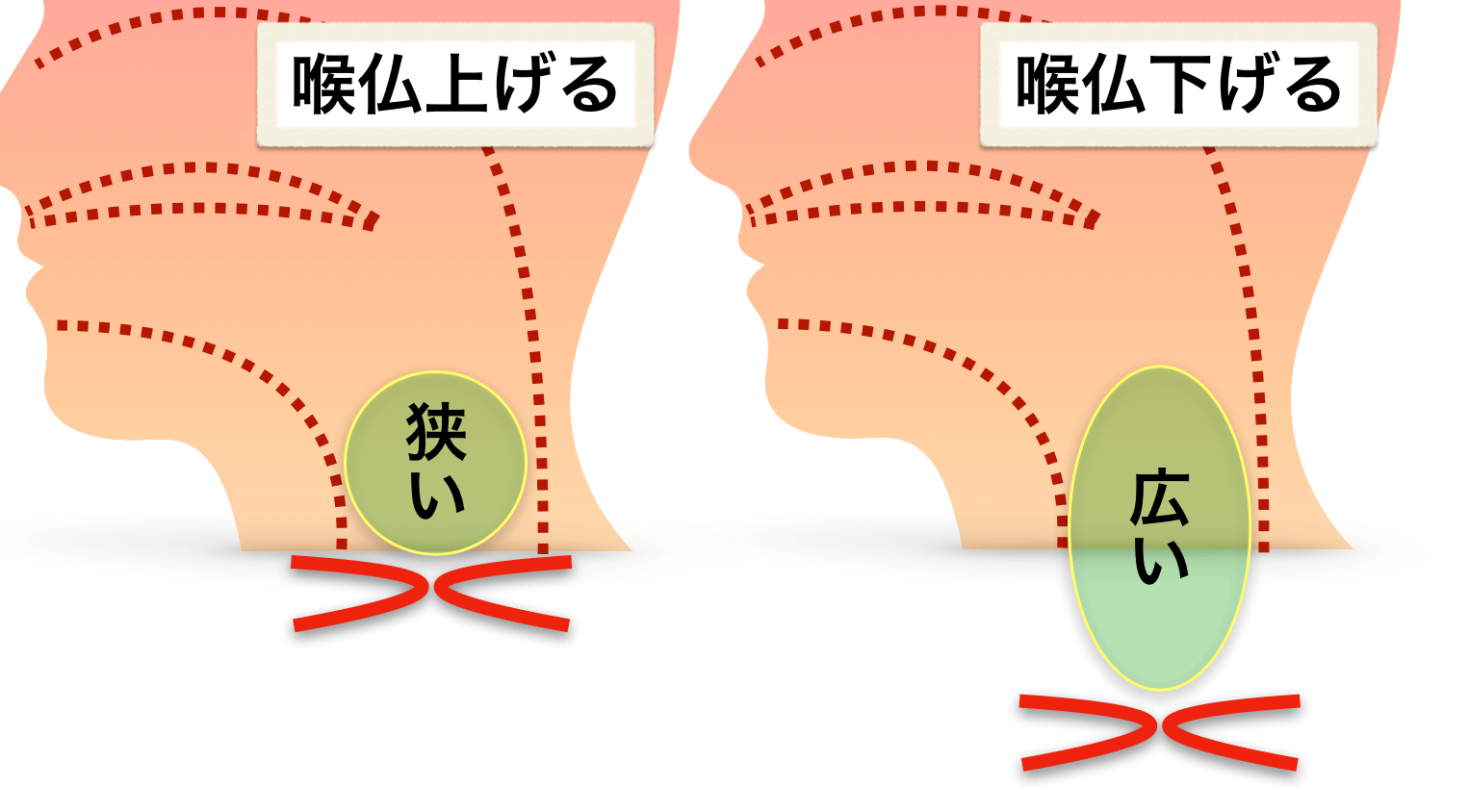

①咽頭腔が広い

簡単に言えば、『喉の奥の空間が広い』ということです。

この共鳴を『咽頭腔共鳴』と言ったりします(*図は簡略化しています)↓

実際の共鳴空間は、こちらで確認してみてください(*声帯の位置は1:25〜)↓

『声帯から生まれた音が口先に出るまでどれくらいの空間に共鳴して出てくるのか』。

この共鳴空間が広いことで、声は太く感じます。

そして、この共鳴空間を広げるためには「喉仏を下げること(喉を広げること・あくび喉)」が必要です。

例えば、クラシックはこの共鳴を最大化させる発声なので、かなり太い声だと感じると思います。

誰もが喉仏を下げて(喉を広げて)声を出すと、「”その喉における”最も太い声」になるのは間違いないでしょう。

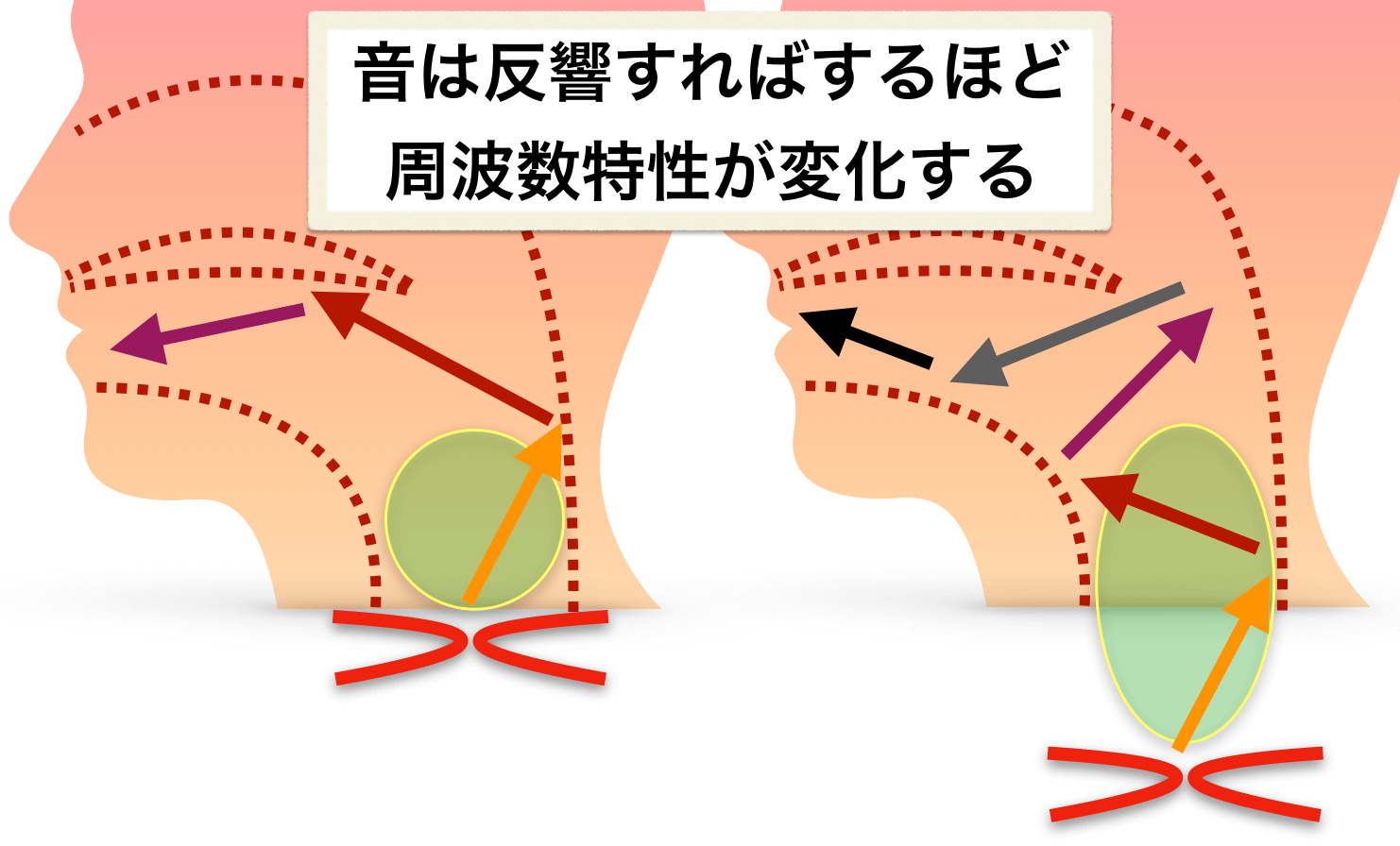

ちなみに「なぜ太く感じるのか」というのは、

- 反響によって音の周波数(成分)が変化するから

ということ(*この場合の周波数は音程ではなく、音の性質)。

音というのは反響する(壁に当たる)ことによって、高域の成分が壁に吸われます。なので、反響するほどに低域の成分が強調されるようになり、低く聞こえます。

例えば、ドームなどのライブ会場の外の音漏れが低音中心になるのもこのためです。

声において反響しているのは、声帯から声の出口までの空間です。

反響によって高域成分が減衰して低域成分が強化される。

子供の頃よくやったりしたと思うのですが、アルミホイルの芯などの筒状のものを口に当てて声を出すと、元々の声よりも「ボワ〜」とした太く感じる声になると思います。そんなイメージです。

つまり、喉仏を下げるようにして声を出すと高域成分が減少して「太い声」になると言えます。そして、この咽頭腔の広さという部分が、「太い声」というものの要因のほとんどを占めていると言っても過言ではないでしょう。

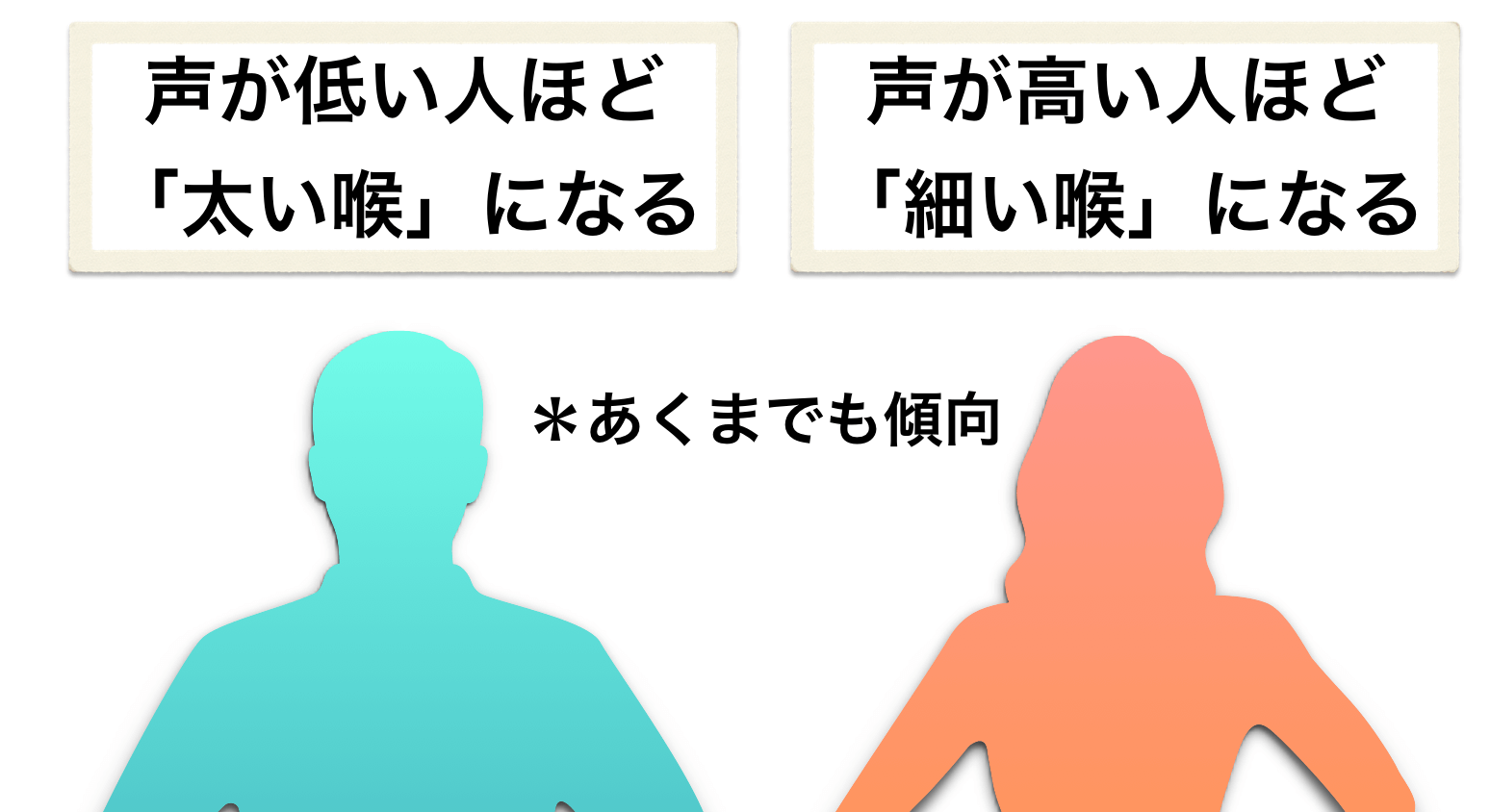

②声が低い傾向

基本的には

- 声が低い人ほど「太い声」

- 声が高い人ほど「細い声」

に感じやすい傾向にあります。

低い声帯を持つシンガーは、声が太く感じる↓

高い声帯を持つシンガーは、声が細く感じる↓

もちろん男性も同じです。

つまり、低い声というのも条件になると言えばなるのですが、結局は先ほどの共鳴腔と音域が関係しているだけとも言えます。

要は、

- 「低い声帯」を持つ人ほど咽頭腔が”広く”なりやすい

- 「高い声帯」を持つ人ほど咽頭腔が”狭く”なりやすい

という傾向があるので、「低い=太い」に結びつきやすいということ(*あくまでも傾向であって、そうでない場合もある)。

”あくまでも傾向”なので、逆を言えば『太い声と低い声は実質的には違う』とも言えます。

- 太い声は咽頭腔(共鳴空間)が広い声

- 低い声は音程が低い声

です。

太い声の高音の出し方

『太い高音』『太い音色を保ったままの高音発声』というのは、かなり需要がある部分だと思います。

おそらく、多くの人が普段話すくらいの音域であれば、喉仏を下げれば”自分の太い声”を出せると思います。

しかし、

- 喉仏を下げると太い声は出せるが、高音は出せない

- 高音を出すと、太い音色を保つことができず細い音色になる

というように高音が関連してくると、どちらか一方しか取れない場合があるでしょう。

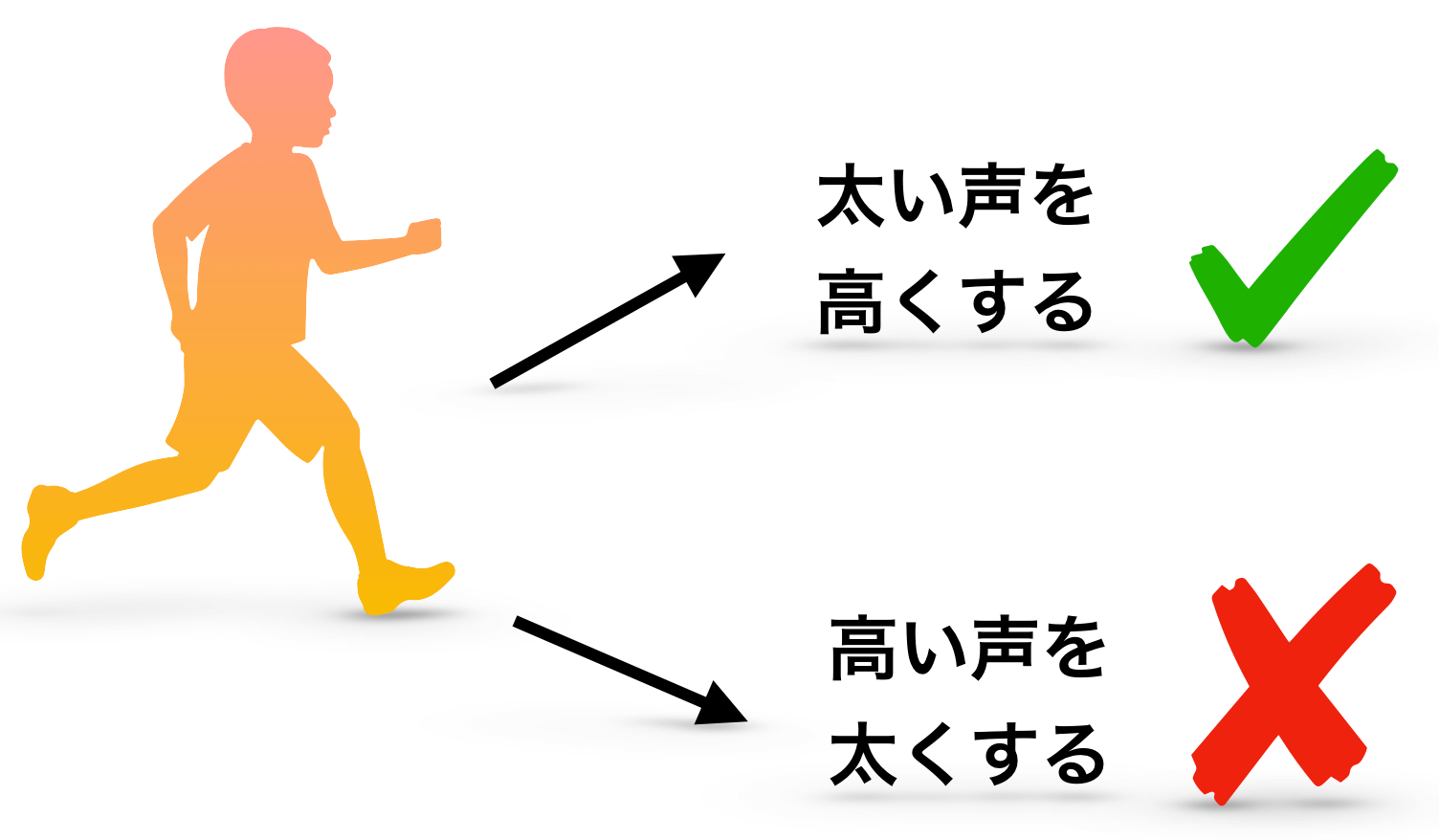

これの解決策は

- 太い音色を第一に考えること

- 太い音色を保てる範囲をベースにその音域を広げていくこと

がベストです。

要は『高音を太くしようと練習するのではなく、太い声を出せる範囲を広げていく』意識が重要かと。

なぜなら、音色を太くできない高音発声は『そもそも破綻している』=『変な発声』になっている可能性があるからです(*あくまで可能性)。

例えば、『(本人はそうは思っていなくても)変な声帯の使い方をした高音発声』=『ミックスボイス』と考えている人がいたとします(*よくある問題)。

で、このミックスボイスは「喉仏を下げようが何をしようが思ったような太い音色にならない」という問題を抱えている。

これは共鳴の空間以前に「声帯で作られている音の質が変」なので、共鳴空間をどうコントロールしても思い通りの太い音色にはならないのですね。

とにかく、太い高音の前提は『太い音色をコントロールできる状態』であり、高音は二の次という順番で考えるといいと思われます。太い高音で息の圧力をかけたようなパワフルな発声は、”ベルティング”などとも呼ばれますね。

-

-

ベルティングボイスの出し方と解説【迫力のある高音発声を作る】

続きを見る

注意点

「練習さえすれば、どんな人でも太い声のままどこまでも高音を出せる」というわけではありません。

トレーニングによってある程度の音域までは太い声を保つことはできるのですが、音程を上げていくと、いつかはどうにもならない限界に行き着きます。

どんな天才シンガーでもどこかで声は細くなっていきます。

限界に達すると、いくらトレーニングしてもどうにもなりませんので、そこで潔く諦めましょう。

また、この限界の音域は人それぞれに違います。

太い声と声帯と喉の大きさの関係性

太い声は『喉仏を下げれば出せる』。これ自体は何も間違いではないのですが、

- あくまで『自分の体(喉)における”太い声”』であって、自分の喉を超える太い声は出せない

ということも頭に入れておくべきでしょう。

頭蓋骨や骨格や喉の空間の最大値は、基本的には変えることができないものなので、「太い声を鍛える」=「体を最大限使えるようにする」というものです。

つまり、

- 自分の体によって「声の太さ」というものはある程度決まっている

と言えます。

なので、身長がものすごく大きい人は共鳴空間がものすごく大きいので、必然的にすごく太い音色の声になる↓

逆に、赤ちゃんや子供は声が細いですよね。体の小さな子供がいくらトレーニングしても、体が大きな大人の男性のような太い声は出せません。

このように

- 喉の空間が広い人ほど、もともと太い声になる

- 喉の空間が狭い人ほど、もともと細い声になる

という傾向がある。

この「もともと」という部分は”勝手にそうなる”ものであり、生まれ持った楽器(喉)の性質と言えるでしょう。

よって、基本的には自分が持っている喉には逆らえず、自分の喉のコントロールできる範囲内での太い音色しかできないと考えるべきでしょう。

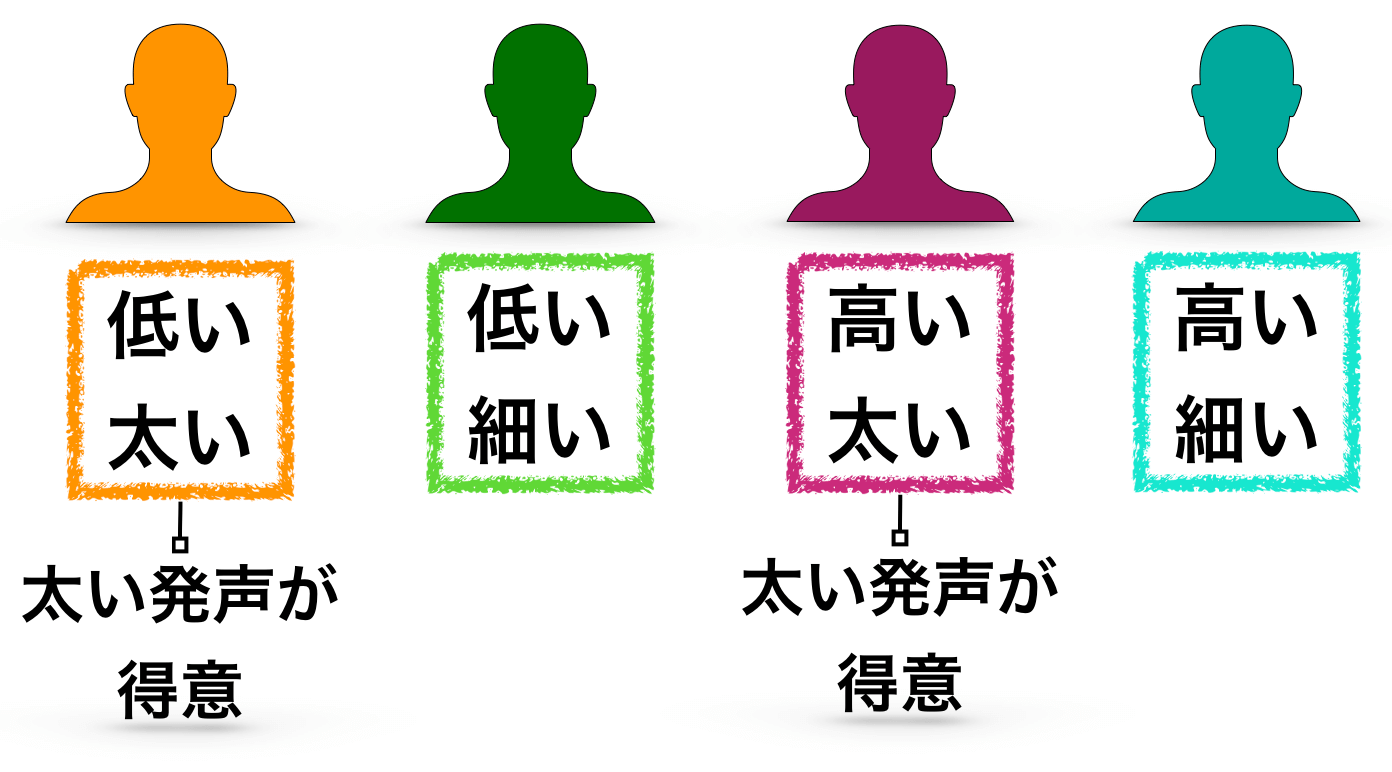

ちなみに、「普通の音域で普通の喉」というのものを抜きにして考えると、声帯は

- 低くて太い喉(*太い発声得意)

- 低くて細い喉

- 高くて太い喉(*太い発声得意)

- 高くて細い喉

このように4つのタイプで考えることができるでしょう(*どれが良いとか悪いとかではなく、生まれ持った喉(楽器)の性質が、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラバスのように、人それぞれ違うということです)。

先ほども述べましたが、低い声ほど太い喉になりやすい傾向はあるのですが、高い声帯で太い喉というのも普通にあります。

先ほどの世界一背が高い男性の方の声も、音程自体がすごく低いわけではなかったですよね。

つまり、太い声は「声帯の音域」よりも「共鳴空間(骨格や喉の作り)」に影響される。

なので、それに応じた向き・不向き、得意・不得意が生まれると考えられる。

もしも細い喉を持っていてポップス系の発声スタイルであれば、無理して太い声を作ろうとせずに、細い喉をそのまま活かせばいいとも考えられます。

細い喉には細い喉を活かす道があります。

-

-

気だるい歌い方・エッジボイスっぽい発声方法についての研究

続きを見る