今回は、高い声を出すときの感覚についての内容です。

「高い声を出すときは、どんな感覚で出すのが正しいのだろう?」と疑問に思うことがあると思います。

しかし、この問題は、

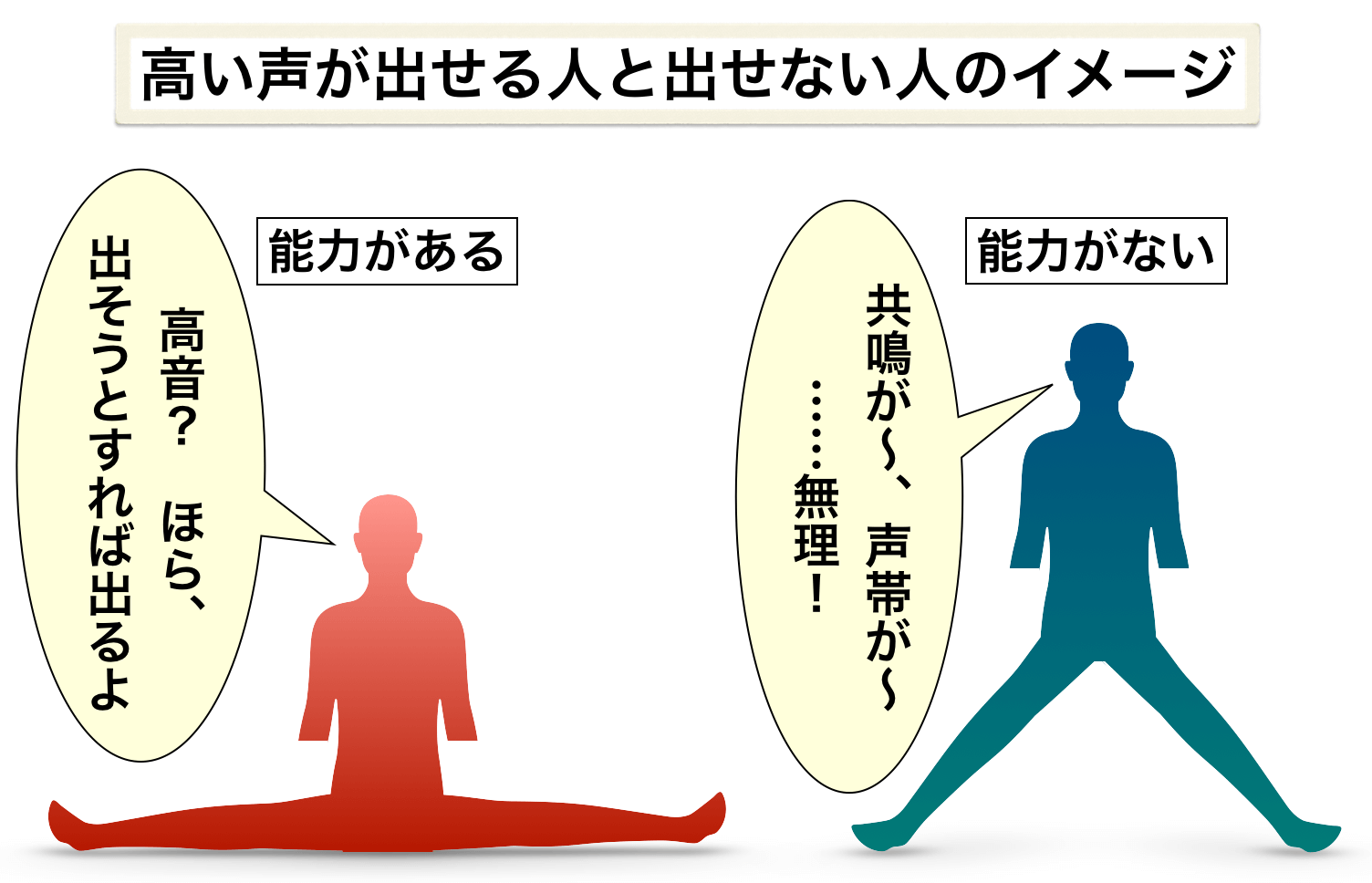

- 高い声が出せる人は、複雑な意識や感覚なく出している

- 高い声が出せない人は、どんな意識や感覚を持とうとも、能力がないので高い声は出せない

- 能力が高まると、感覚を失っていく

という点から、『高い声を出すときの感覚は、探らなくていい』という矛盾したような答えが、芯を食ったものになります。

高い声が出せる人は、高い声を出そうとして高い声が出る

高い声が出せない人は、高い声を出すためには何が正解なのだろうと、色々と探ることがあるでしょう。

- 口の開きは?

- 鼻は?

- 舌の位置は?

- 共鳴は?

- 声帯は?

などなど様々な疑問があるはずです。そして、それらを正しいものにすれば高い声が出せるはずだから、その感覚を掴みたいと思うのは当然です。

もちろん、それは決して悪いことではないのですが、あまり意味をなさないことが多いです。なぜなら、高い声を出せる人にとってはそんなに難しく考えるものではないからです。

つまり、

- 高い声が出せる人の多くは、そこまで複雑な意識・感覚で高い声を出しておらず、単に「高い声を出そう」として高い声を出している

ということ。

逆に、高い声を出せない人は、どんな複雑な感覚を意識しようとも、上手く出せません。

つまり、単純に『能力の問題』であり、感覚は関係ないのです。

例えば、開脚ストレッチのようなものだと考えるとわかりやすいと思います。

開脚で180度開ける人は、何も考えずに足を開けば180度開くことができますが、90度しか開けない人は、どんなに特別な感覚や意識を持っていても、現状ではどうにもなりません。

つまり、高い声が出せない人(声帯の能力が低い人)は「どんな感覚で高い声を出すのだろう?」と考えたところで、あまり意味はないのですね。

問題の本質は「能力」であり、「意識」や「感覚」でどうにかなるようなものではないということ。

能力が高まると感覚を失う

ある意味、能力の成長とは『複雑な意識や感覚を失くしていくもの』だとも言えるのかもしれません。

例えば、多くの人は自転車に乗れると思いますが、自転車に乗るときに何か特別な意識や感覚を持ってはいないはずです。

単に「目的地に向かう」という意識のみでスイスイ漕いで乗りこなしているはず。ですが、幼い頃に自転車に乗る練習をした時はそうではなかったはずです。

つまりこれは、何も意識しなくても自転車に乗れる能力が身についているということですね。

音楽で言えば、楽器などではこういうことを実感しやすいです。

- 「最初は両手でピアノを弾くのが大変だったのに、いつの間にか無意識にスラスラ弾けるようになった」

- 「ギターのコードが最初はすんなり切り替えられなかったが、今では何も考えずに切り替えられる」

などのように、できなかったことが簡単にできるようになると、その感覚や意識が薄れて、無意識に近くなっていくということです。

もちろん、歌においても同じです。

【まとめ】感覚を探るのではなく、能力を上げることが大事

これまでの内容をまとめると、

- 高い声が出せる人は、難しい意識や感覚で出しているわけではない

- 高い声が出せない人は、どんな意識や感覚を持とうとも、能力がないので高い声は出せない

- 能力が高まると、感覚を失っていく

ので、感覚のことなんて深く考えなくていいということです。

そして、感覚を探っている暇があったら、とにかく高い声を出す能力を鍛えることを考えた方がいいということ。高い声を出すためには、とにかくコツコツと鍛えるしかないです。

-

-

地声の高音域を広げる方法【結局、地道なトレーニングが一番いい】

続きを見る