今回は『声が出る仕組み』と「声の4要素」についての内容です。

「声の4要素」をしっかりと理解しておくことで、歌のトレーニングに活かされるでしょう。

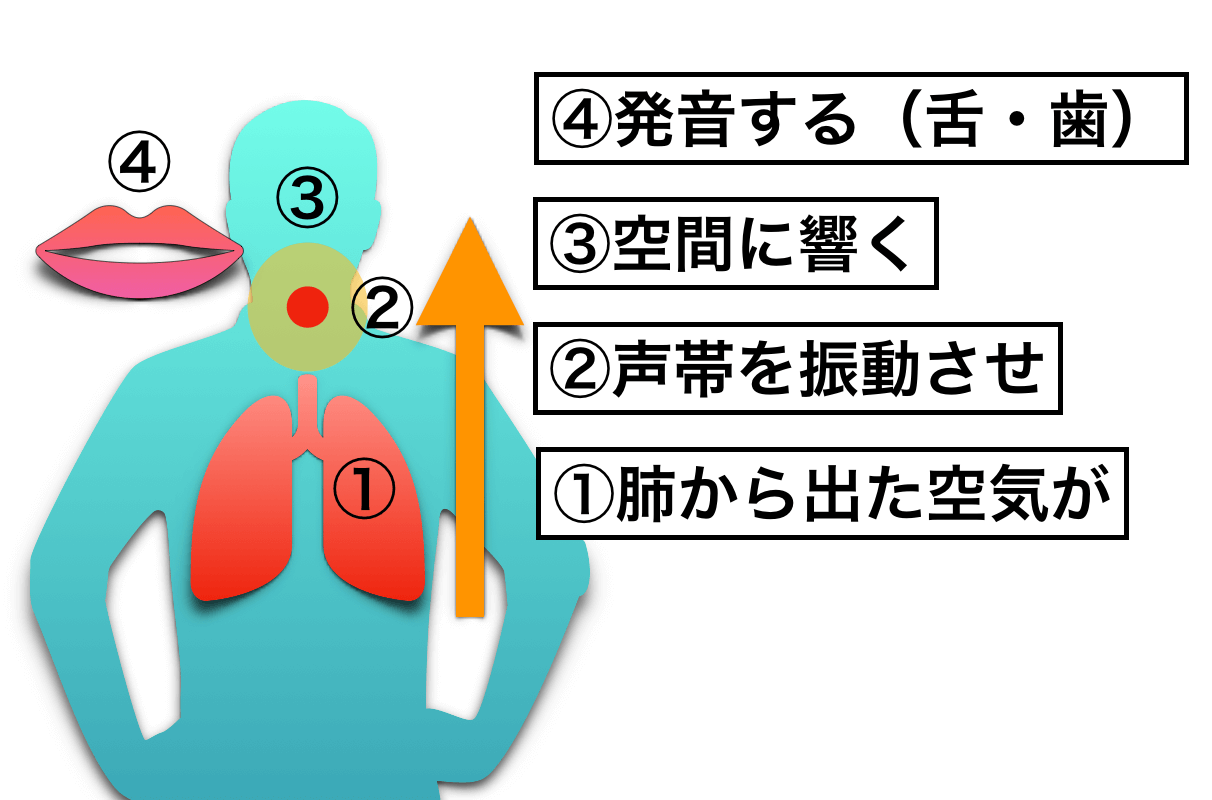

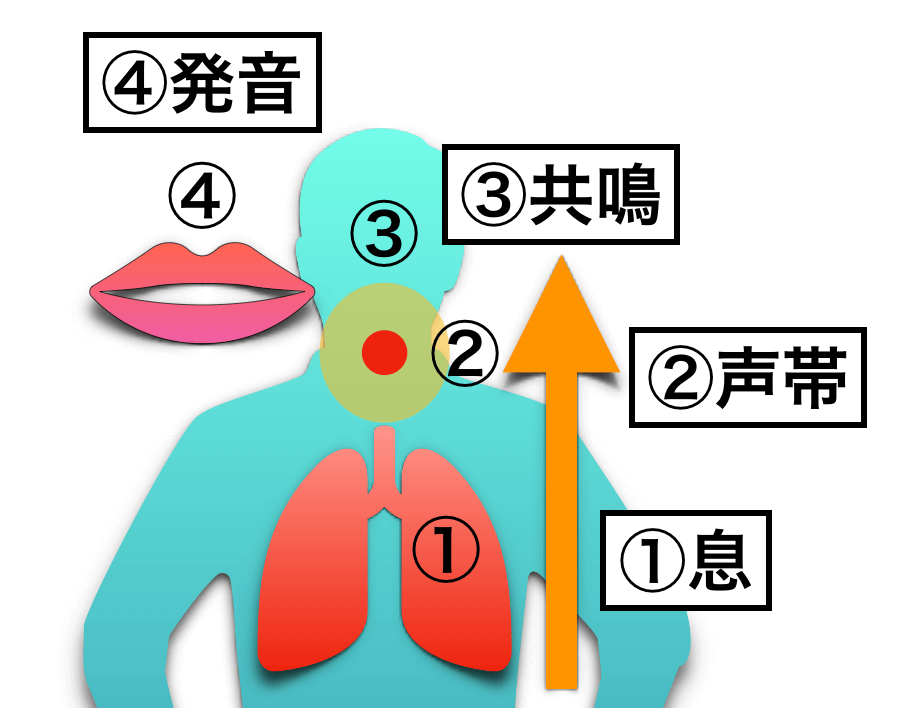

声が出る仕組み

声は、

- 肺が空気(息)を送り出す

- その空気によって声帯が振して音が生まれる

- 生まれた音が空間(咽頭腔・鼻腔・口腔)に響く

- 発音によって音の種類が決まる

という順番で生まれます。

こちらの動画がイメージしやすいです↓

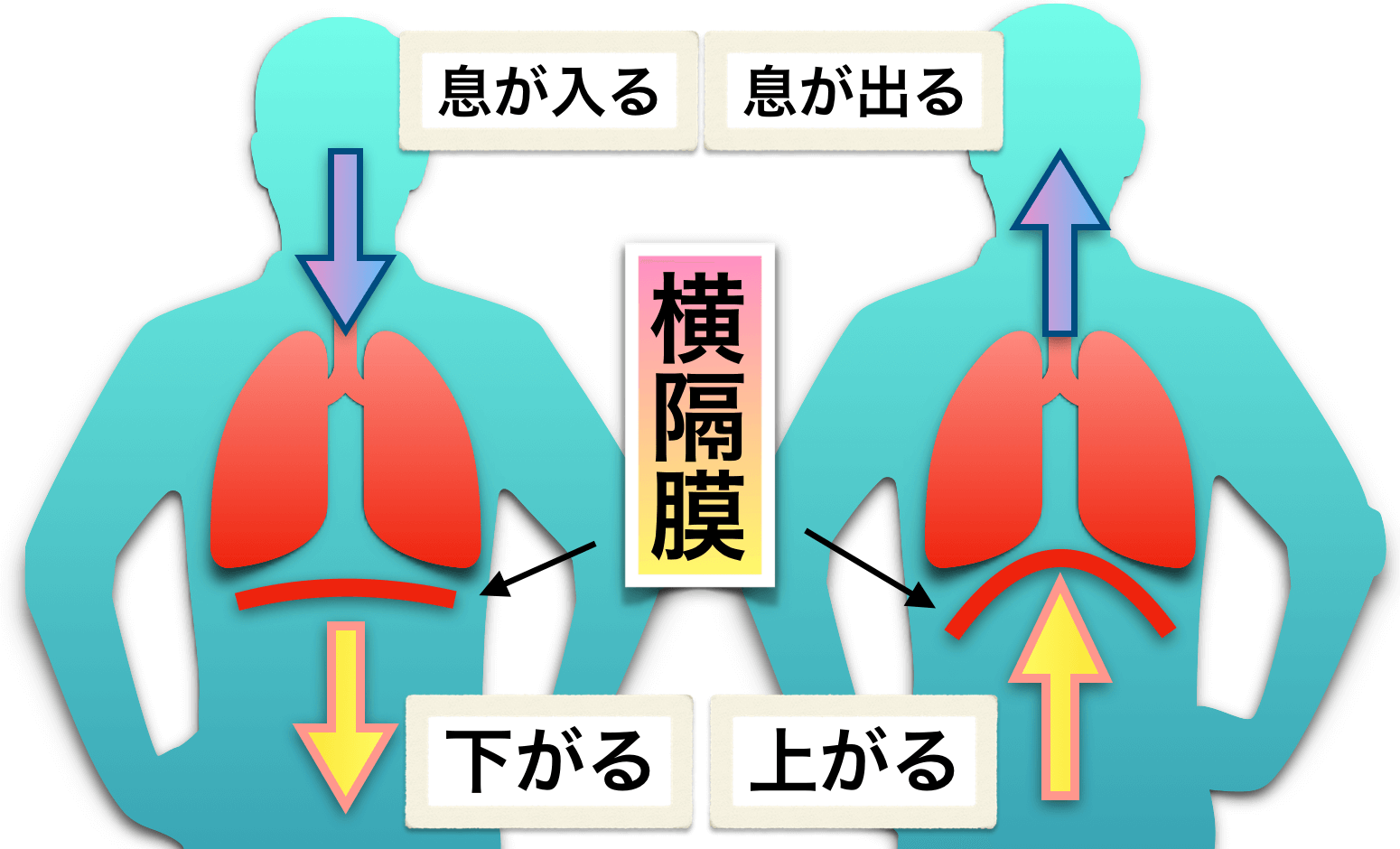

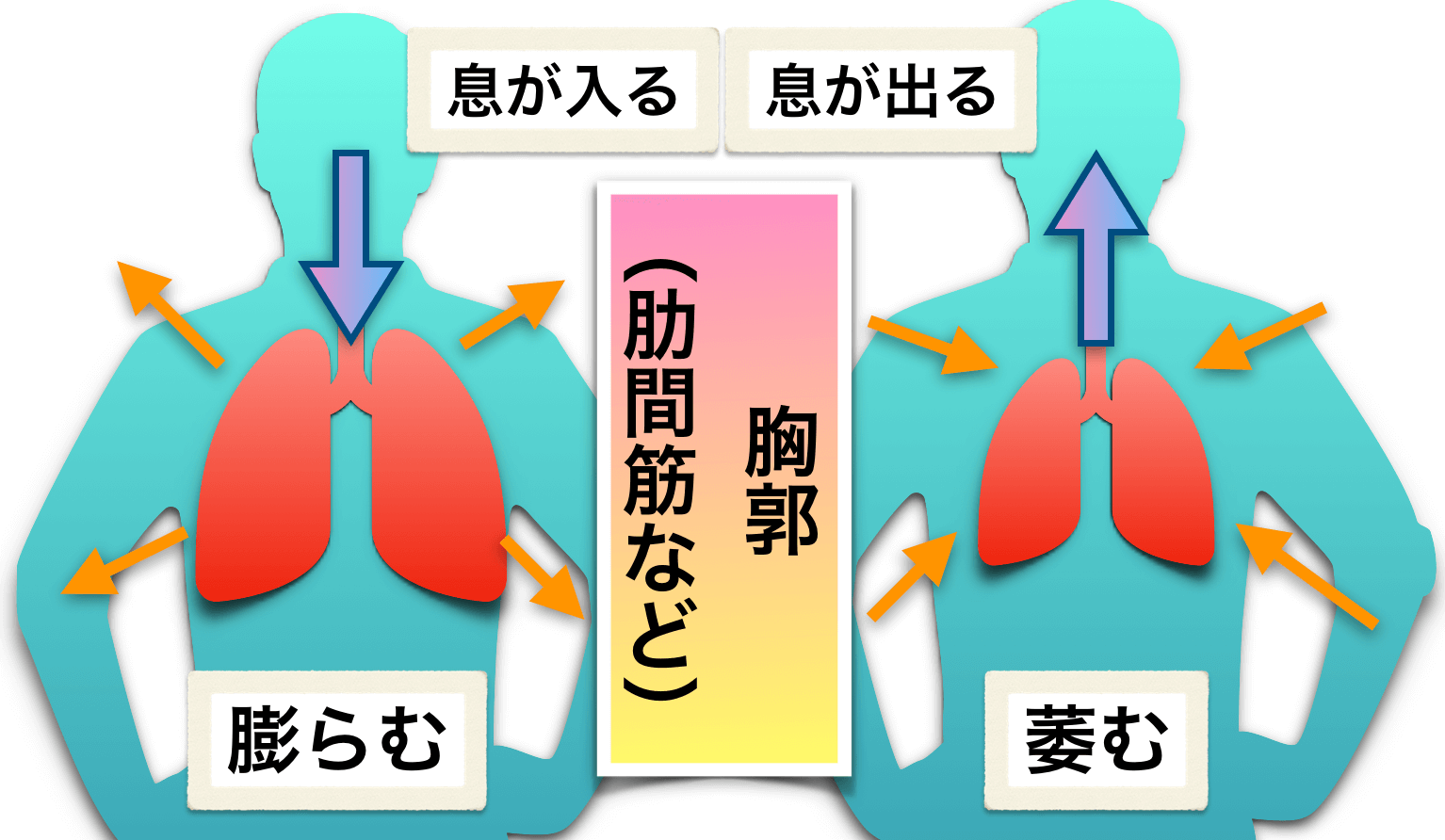

①肺から空気(息)が出る

人間は肺が膨らんだり萎んだりして息を出しているというのは、多くの人が理解していることでしょう。

肺を動かしているのは「横隔膜」や「胸郭」です。

これらの動きによって、息を吸ったり吐いたりしているのですね。

-

-

肺活量と発声の関係性について【肺活量は歌に必要なのか】

続きを見る

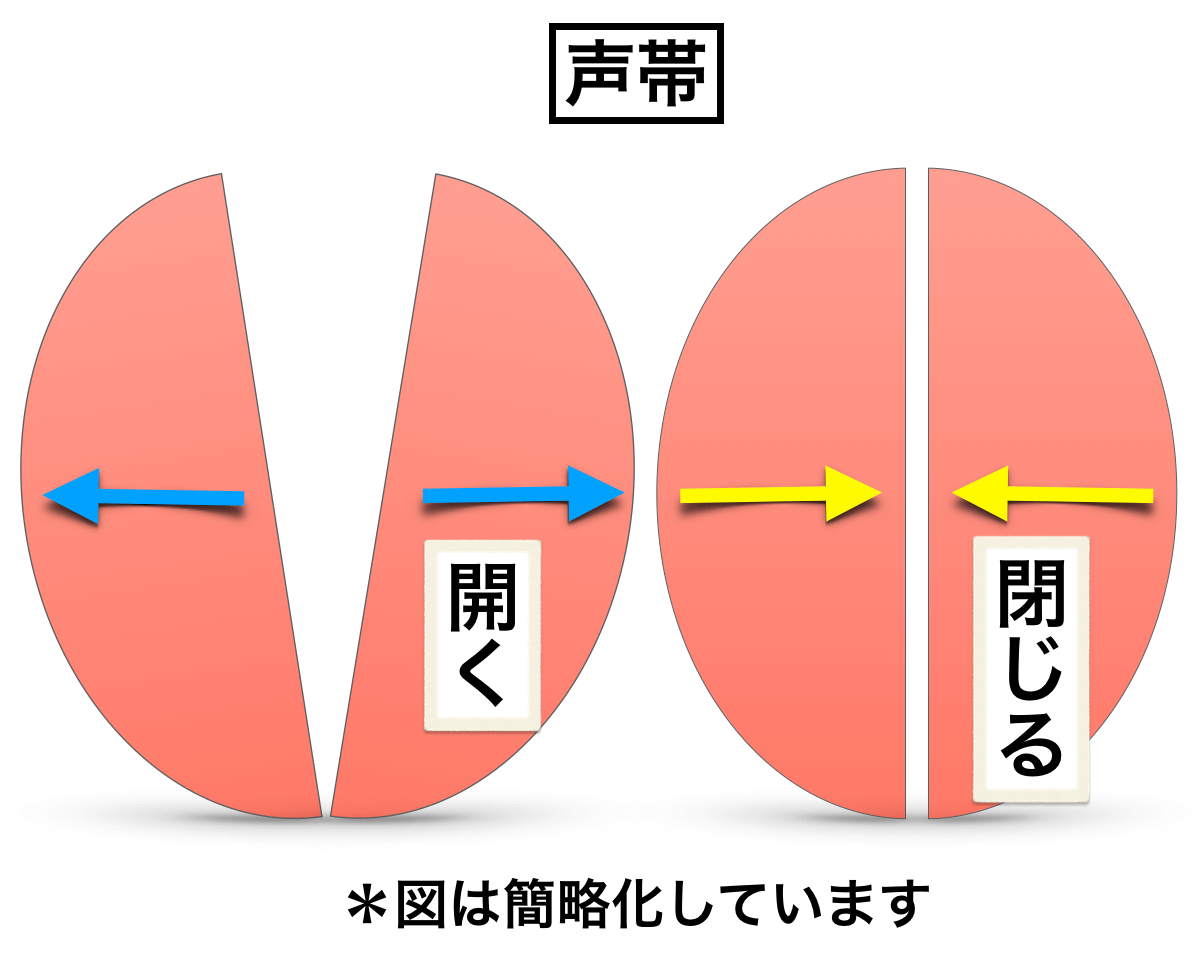

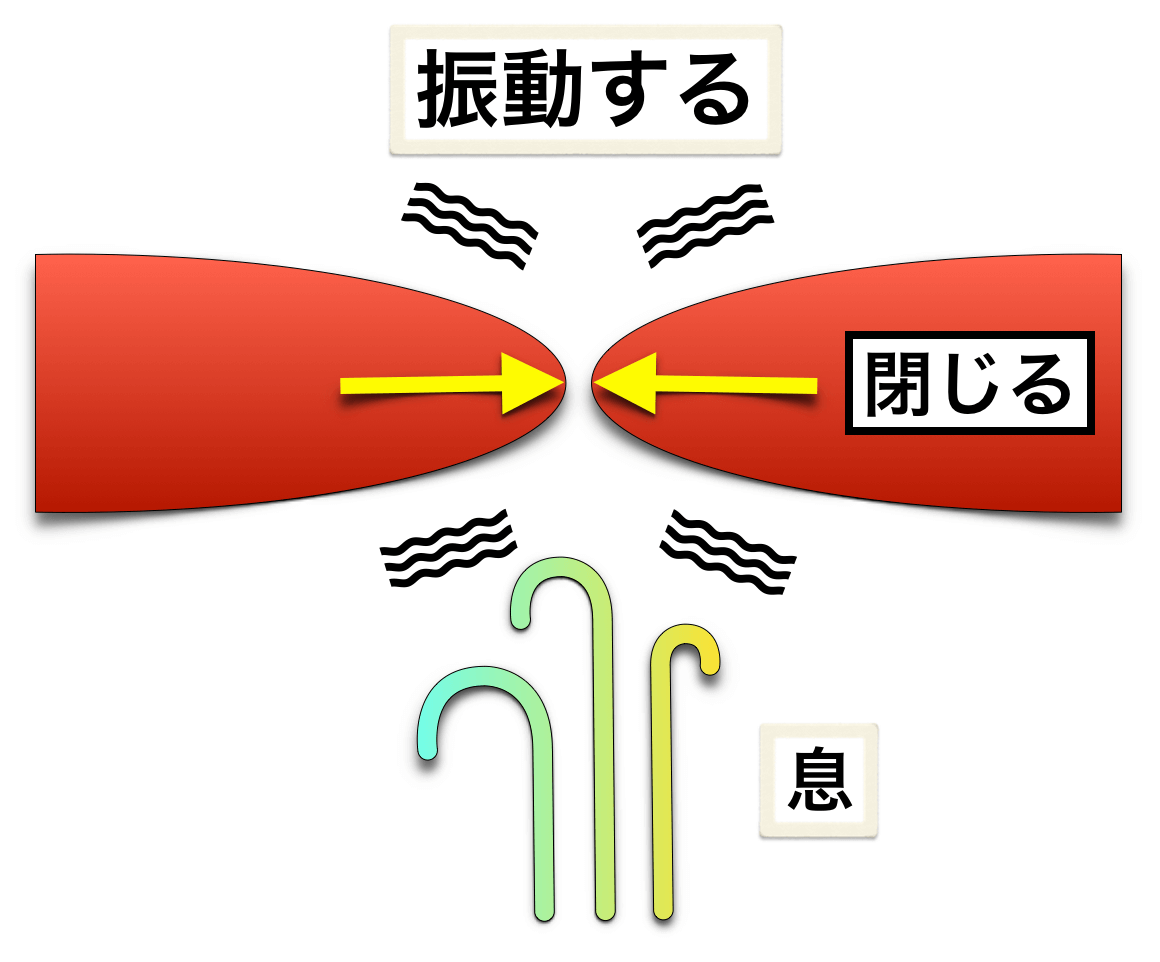

②空気(息)によって声帯が振動する

声帯は、左右のヒダが開いたり閉じたりするような仕組みになっています。

この閉じることによって肺から出てきた空気が声帯にぶつかって、声帯が振動します。

断面から見るとこういうイメージです↓

この振動は厳密には「ベルヌーイ」と呼ばれる流体力学によって振動しています。

簡単に言えば「息の流れに吸い付くように振動している」という感じです(*再生位置3:32〜)↓

このような振動によって音(声)が生まれているのですね。

-

-

『声帯コントロール』の鍛え方について

続きを見る

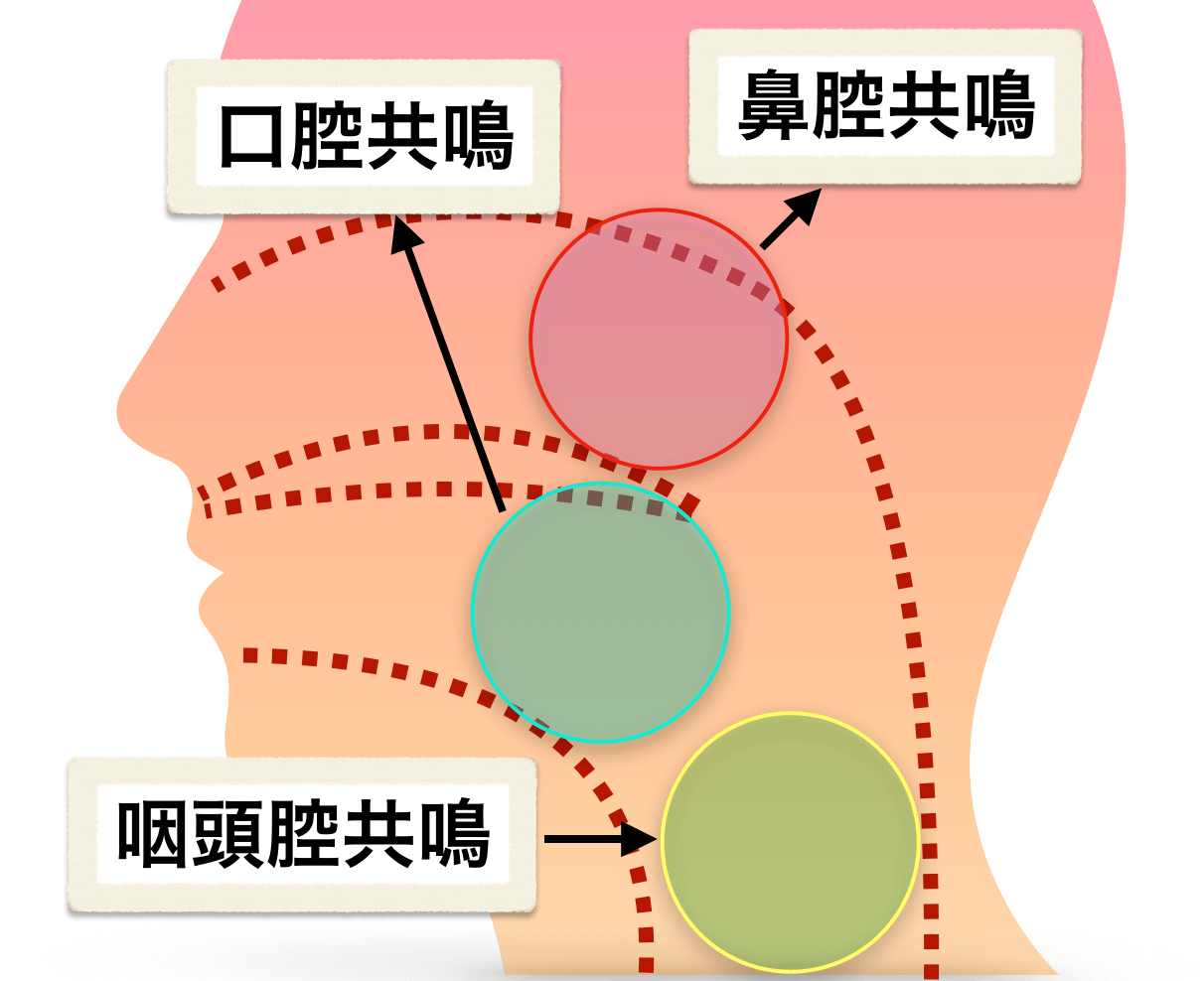

③生まれた音が空間に響く

いわゆる「共鳴」です。

「①息」と「②声帯」によって生まれた音は、主に

- 咽頭腔

- 鼻腔

- 口腔

という3つの空間に響きます。

こちらを見ると、より鮮明にイメージできるかと↓

簡単に言えば、声が頭蓋骨の空間の響いているということですね。

-

-

発声における3種類の共鳴について

続きを見る

④発音によって音の種類が決まる

最後は発音の部分です。

- 顎や口の開き具合

- 歯と舌の使い方

などによって発音が決まり、それによって『声』というものが完成すると言えます。

発音に関しては、

- 「声帯の鳴り」+「共鳴の形・顎の開き具合」=『母音』

- 「息」+「歯や舌の使い方」=『子音』

という見方をすることもできます。

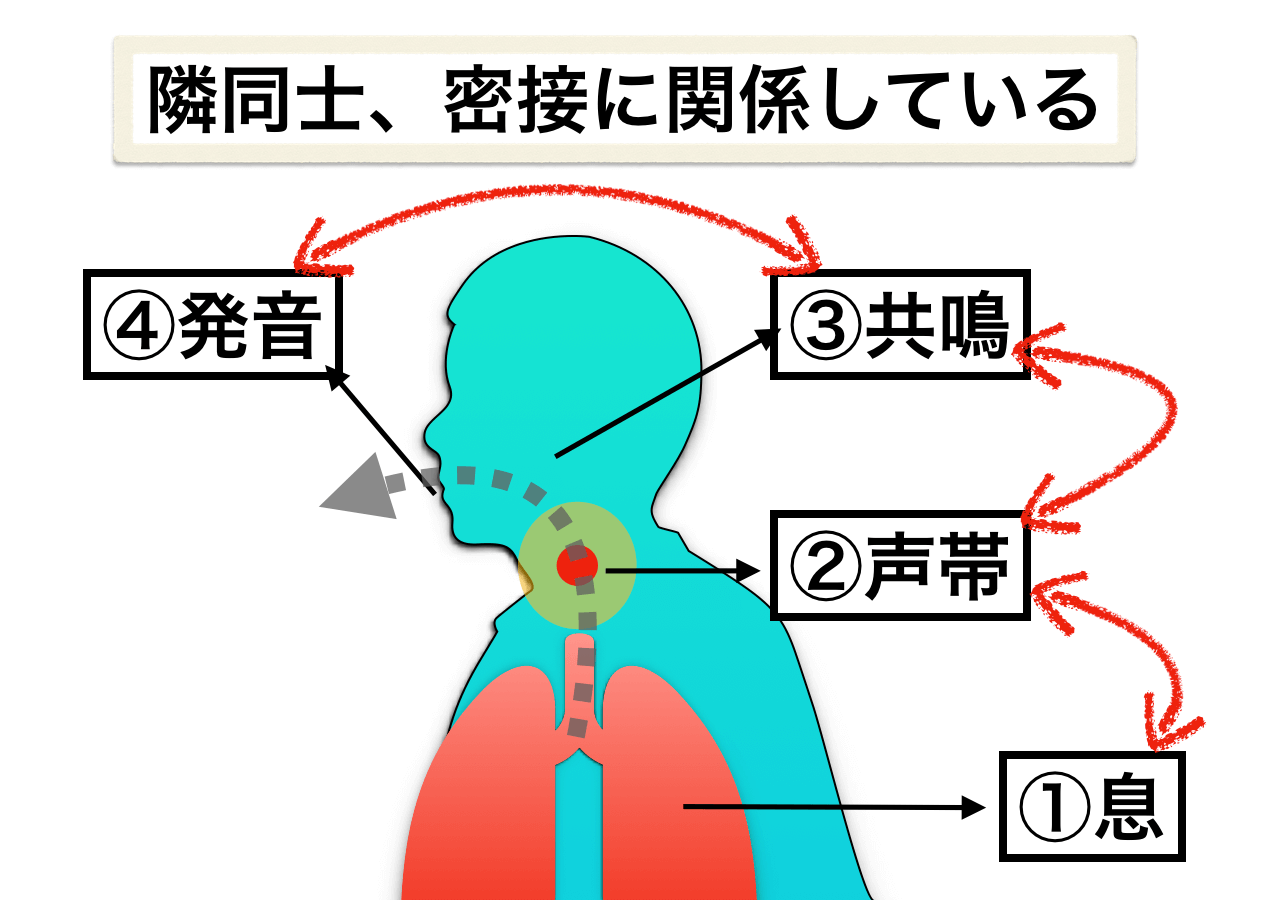

これらが声の4要素になる

以上の流れを踏まえると、「①息」と「②声帯」によって生まれた音が「③共鳴」によって増幅して、そこに「④発音」が加わることで声の完成です。

つまり、声は

- 息

- 声帯

- 共鳴

- 発音

という4つの要素になると言えるでしょう。

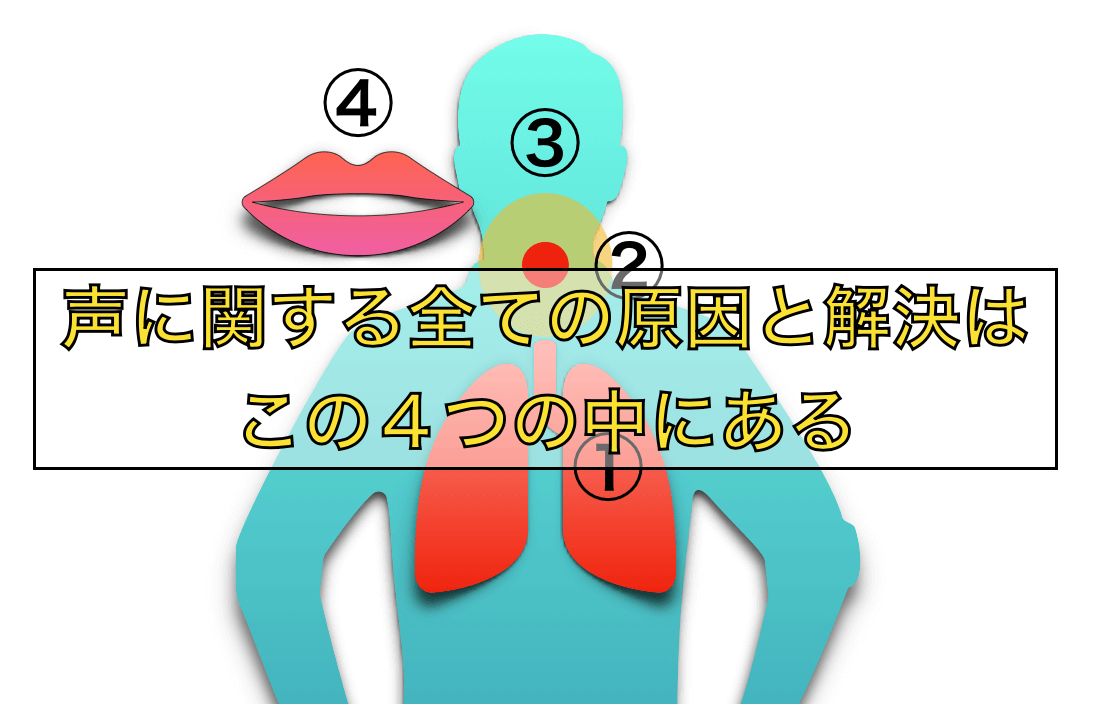

『歌声に関する何かの問題はこの4つの中に答えがある』とも言えますし、何かを解決したいときなどは「息を〜」「声帯を〜」「共鳴を〜」「発音を〜」のように、この4つから改善すればいいと言えます。

それぞれ4つの要素は繋がっている

ここで一つ重要なのが、4つは密接に繋がっているということ。

例えば、

- 【息と声帯の繋がり】:息を強く吐いても声帯がそれに適応してなければ、それに見合った発声はできない。

- 【声帯と共鳴の繋がり】:声帯の能力不足により、発声時に喉が締まり、共鳴腔が小さくなることで良い発声にならない(=喉絞め発声)。

- 【共鳴と発音の繋がり】:口を縦に開けると太く暗い音色の傾向になり、口を横に開くと細く明るい音色の傾向になる。

などのように、それぞれの繋がりを無視できない問題があります。

つまり、隣り合う能力はお互いに干渉し合っているので、4つは完全に分断して考えてはダメなのですね。

基本的には、声の問題は4つに分解して考えていいのですが、繋がりの部分を忘れないように。

特に『息と声帯の繋がり』に関しては、重要性が高いので意識しておきましょう。

続きを見る

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

![]()