今回は「腹から声を出す」という意味について、そして「腹から声が出せない原因」について掘り下げます。

「腹から声を出す」とは

これは簡単に言えば「大きな声を出す」ということです。

そして、大きな声を出しやすい状態を作ろうとすると、『お腹から声を出しているような感覚』になるので、「腹から声を出す」という言葉になるのでしょう。

では、『お腹から声を出しているような感覚』って具体的にどういう状態か?

これは、

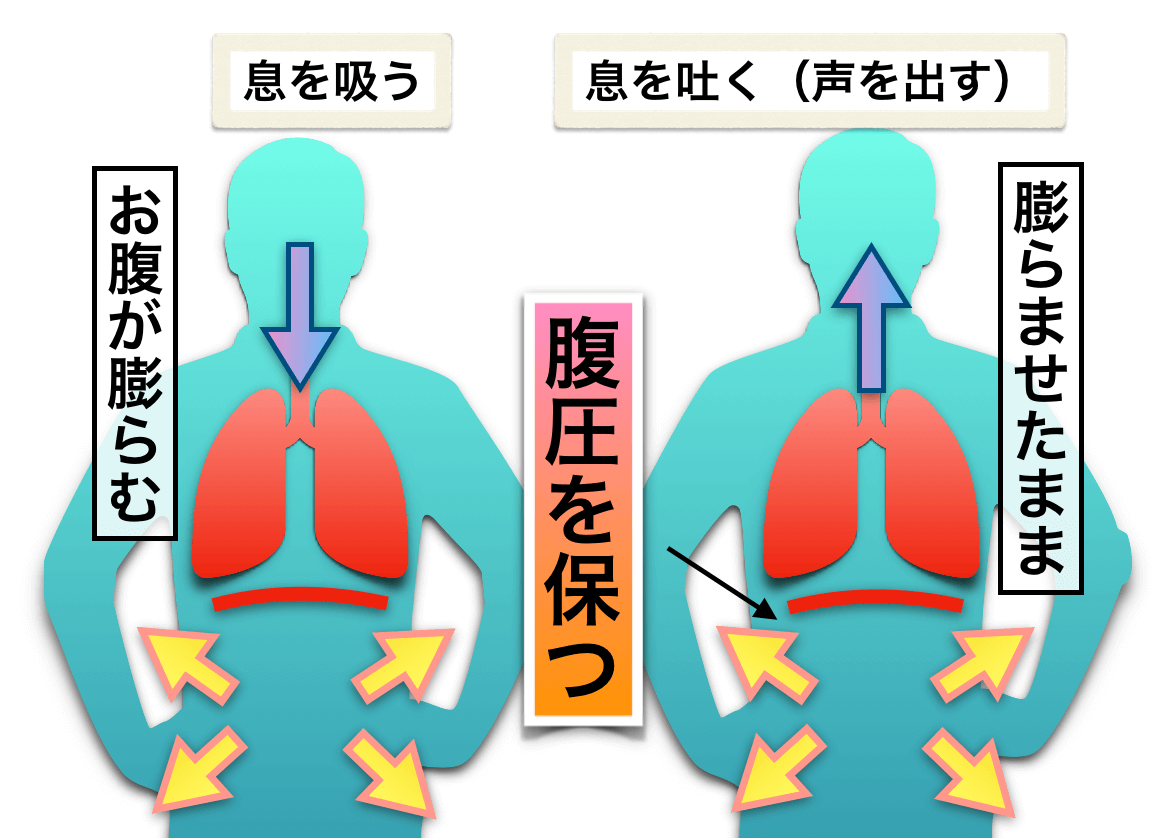

- お腹を張った状態を保ちながら声を出すこと

だと言えます。

このお腹の張りを保つことを「腹圧を保つ」とも言います。

*実際には、お腹は少しづつへこんでいくのですが、『なるべく保つ』という意味です。

つまり、「腹から声を出せ」=「腹圧を保って声を出せ」という意味になります。難しく考えなくても、大きな声を出そうとすると自然とこれができている人も多いです。

よくある勘違いとして、「お腹をへこませながら声を出す」というのがありますが、これは腹から声を出すのと真逆の行動になります。

腹から声を出す方法

一番いいのは、感覚的に掴む方法です。

- まず、大きくを息を吸います。

- 次に、リラックスした状態で「ホーーーー」と伸ばしながら発声します。

- この時、お腹が素早くへこんでいくはずです。

このお腹が素早くへこんでいくような感覚が、腹圧が抜けている感覚です。つまりこれは、腹から声を出せていないことになります。

【やり方①】

- 同じように息を吸った後、「ズーーーー」と伸ばしながら発声します。

- この時、お腹の膨らみをある程度保っているはずです。

- 上手くいかない場合は、意図的に少しお腹を膨ら混ぜる意識を持ちましょう。

【やり方②】

- 空手家になったつもりで、息を瞬間的に勢いよく出して「ハッ!!」と声を出します。

- この時、お腹がパンと針を保つ感覚があるはずです。

このお腹の膨らみが保たれたような感覚が、腹圧を保っている感覚です。先ほども述べましたが、お腹は少しづつへこんでいくのですが、張りを保ちつつへこんでいきます。

この腹圧を保った状態で声を出すことで、大きな声やくっきりとした声が出しやすくなります。これは、息を過不足なく安定的に供給しやすくなるからです。

これが「腹から声を出す」ということ。

感覚を掴む

先ほどの「ズーー」や「ハッ!!」をやった後に、声を出すというのを繰り返します。「ズーーあーー」「ハッ!!あーー」などのように、状態を解くことで、普通の発声時にもできるように感覚を掴むという感じです。

このように、腹圧を保つ感覚をしっかりと掴めば、「腹から声を出す」というのは成立するのですが、それ以外の条件が邪魔して上手くいかない場合があります。

腹から声を出せない原因

腹圧をしっかりと保って声を出しているのにも関わらず、腹から声を出せない場合、

- 横隔膜の柔軟性不足

- 声帯の能力不足

のどちらかである可能性が高いです。

①横隔膜の柔軟性不足

横隔膜の柔軟性が不足していると、腹圧を高めてお腹を張っても恩恵を得にくいことがあります。

これは、

- 腹圧を高めても横隔膜の可動範囲が小さければ、息の安定感が出せない

- 横隔膜が柔軟であれば、腹圧を高めても横隔膜は自然に動くが、横隔膜が硬すぎると、逆に腹圧を高めることによって動きにくくなってしまう

などの理由が考えられます。

特に、横隔膜がしっかりと上がる柔軟性がないと、腹から声を出す(腹圧を保つ)という状態を作っても、恩恵を受けにくいので、横隔膜の柔軟性が低い可能性がある場合、まずはそちらを解決することが近道になるかもしれません。

-

-

横隔膜と発声の関係性について【歌における横隔膜を鍛えるメリット】

続きを見る

②声帯の能力不足

そもそも声帯の能力が不足しているから、腹から声が出せないという可能性もあります。

なぜなら、どれだけ息の力が強くても、息の力が安定していても、

- 声帯がその息を活かせなければ意味がない

からです。

例えば、強い勢いで息だけを「ハッ!!」と吐くことは、意外と多くの人ができるはずです。もちろん、能力には個人差がありますが、瞬間的に勢いよく「ハッ !」と吐いたときの息の力は、人によってそこまで大きく差が出るものではありません。

ところが、その息の勢いのままそこに声を乗せると、

- そのまま楽に大きな声を出せる人

- 声に何らかの問題が生じたり、苦しくなったりする人

に分かれます。

つまり、息の段階に問題があるのではなく、声帯部分がその息を活かせていないことが問題なのですね。

つまり、声帯が息を活かせるかどうかによって、腹から声が出せるかどうかが変わってしまいます。

この連動性はほぼ無意識の能力なので、ある人もない人もその能力を意識できないのですね。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る