このページは各種ボイストレーニング方法の一覧ページです。

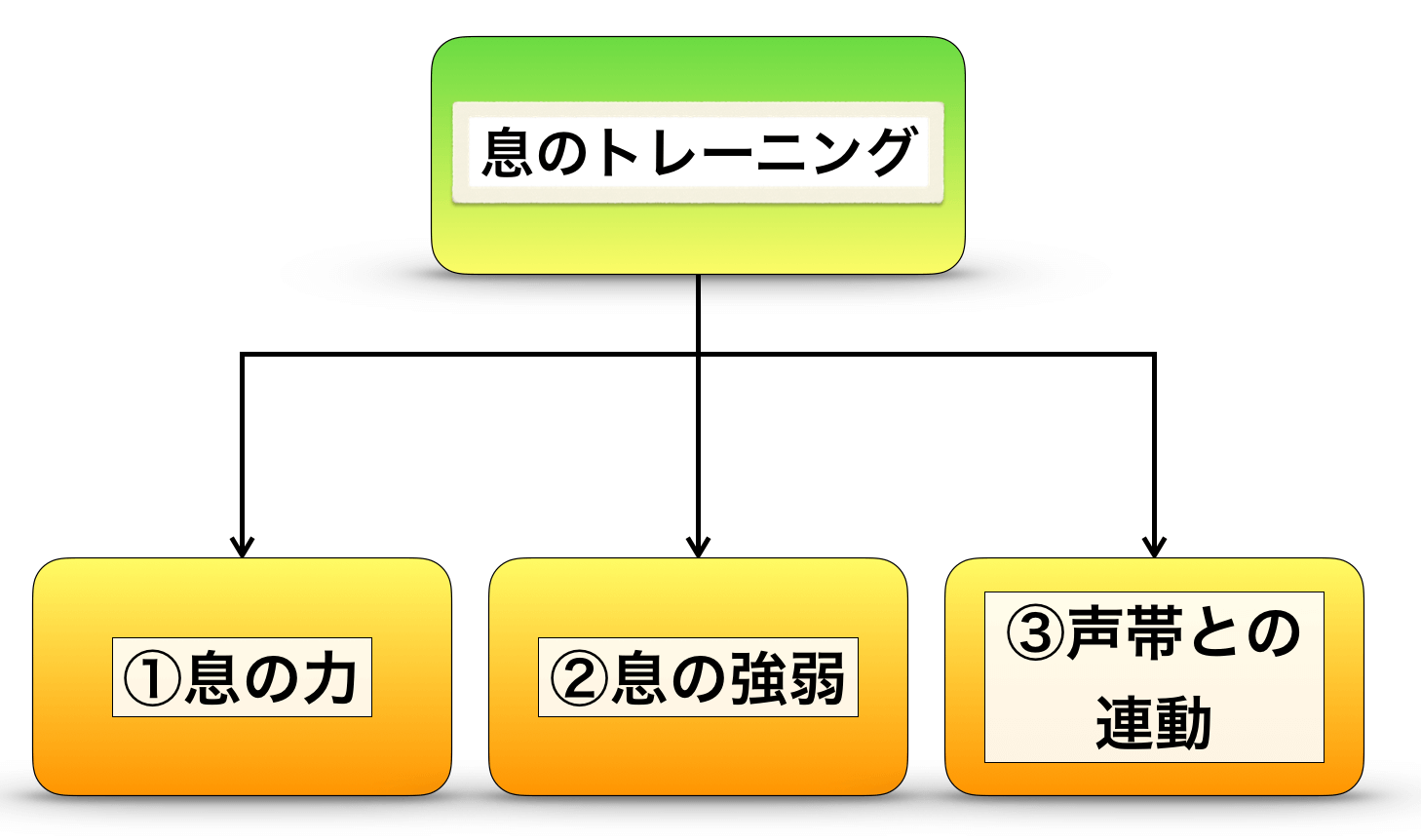

息のトレーニング

息のトレーニングは

- 息そのものの力(パワー)

- 息の強弱のコントロール

- 息と声帯の連動性能

という3つを軸に考える。

ドッグブレス・・・息と声帯との連動/息の瞬発力/肺活量

-

-

ドッグブレスのやり方と効果:横隔膜の柔軟性を鍛えて声と息を連動させる

続きを見る

「スー」「ズー」トレーニング・・・息と声帯との連動/息の持続力/支え

-

-

歌声の息の流れを作る「スー」「ズー」トレーニング

続きを見る

「ヒ」トレーニング・・・息と声帯との連動/明るい響き

-

-

明るく澄んだ声を身につけるための『ヒ』トレーニング

続きを見る

「ウェイゼィ」トレーニング・・・声を前に飛ばす/息と声帯のバランス

-

-

声を前に飛ばすための「ウェイゼィ・ウーゼィ」トレーニングについて

続きを見る

「ストロー」トレーニング・・・余計な力の脱力/息と声帯のバランス

-

-

『ストロー』を使ったボイストレーニングについて

続きを見る

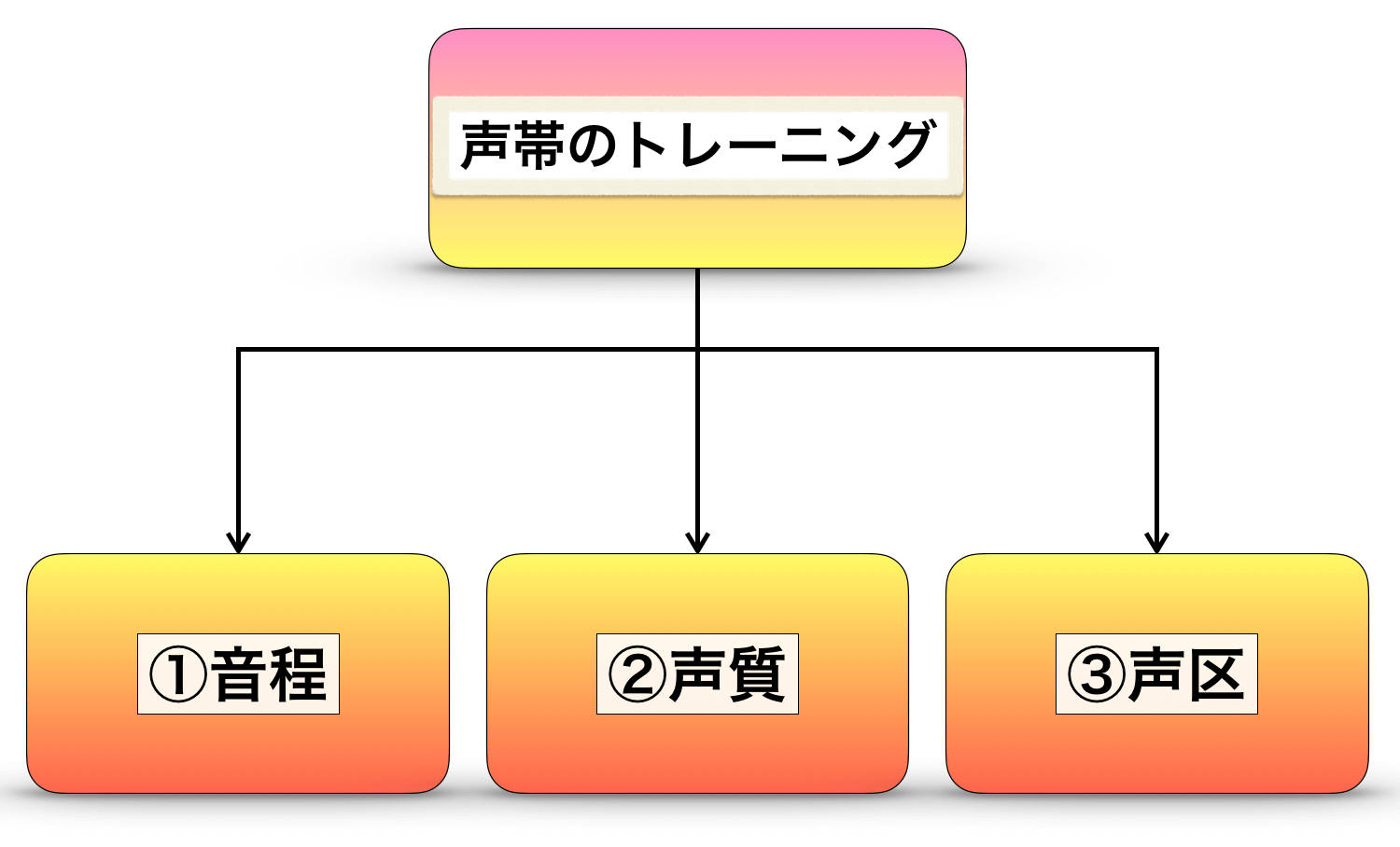

声帯のトレーニング

声帯のトレーニングは

- 音程を調節する能力

- 声質を調整する能力

- 声区を調節する能力

という3つの軸を中心に考える。

「ネイ」「ヤイ」トレーニング・・・強い鳴り/高音開発(脱力)/上方向への響き

-

-

力まず強い高音を出すための「ネイ」「ヤイ」トレーニング

続きを見る

グッグトレーニング・・・強い鳴り/高音開発(脱力)/太い音色

-

-

グッグトレーニングのやり方・効果・練習方法について

続きを見る

濁音トレーニング・・・声帯の鳴りを鍛える

リップロール・・・高音開発(脱力)/柔らかい鳴り/息と声帯のバランス

-

-

リップロールの4つの効果とデメリットについて

続きを見る

-

-

リップロールとタングトリルを同時にする合わせ技のトレーニングについて

続きを見る

「ブッ」「トゥッ」「タッ」トレーニング・・・地声を鍛える/声のバランス/支え/声のアタック

-

-

地声を鍛える「ブッ」「トゥッ」「タッ」トレーニング

続きを見る

エッジボイス・・・声帯の開閉・声帯のコントロール

-

-

エッジボイスのボイトレ効果とトレーニングについて

続きを見る

単純な柔軟トレーニング・・・声帯の柔軟性

-

-

『声帯コントロール』の鍛え方について

続きを見る

地声と裏声の交互発声・・・輪状甲状筋を鍛える/声区の切り替え

-

-

地声と裏声の切り替えトレーニングで声区をつなげる

続きを見る

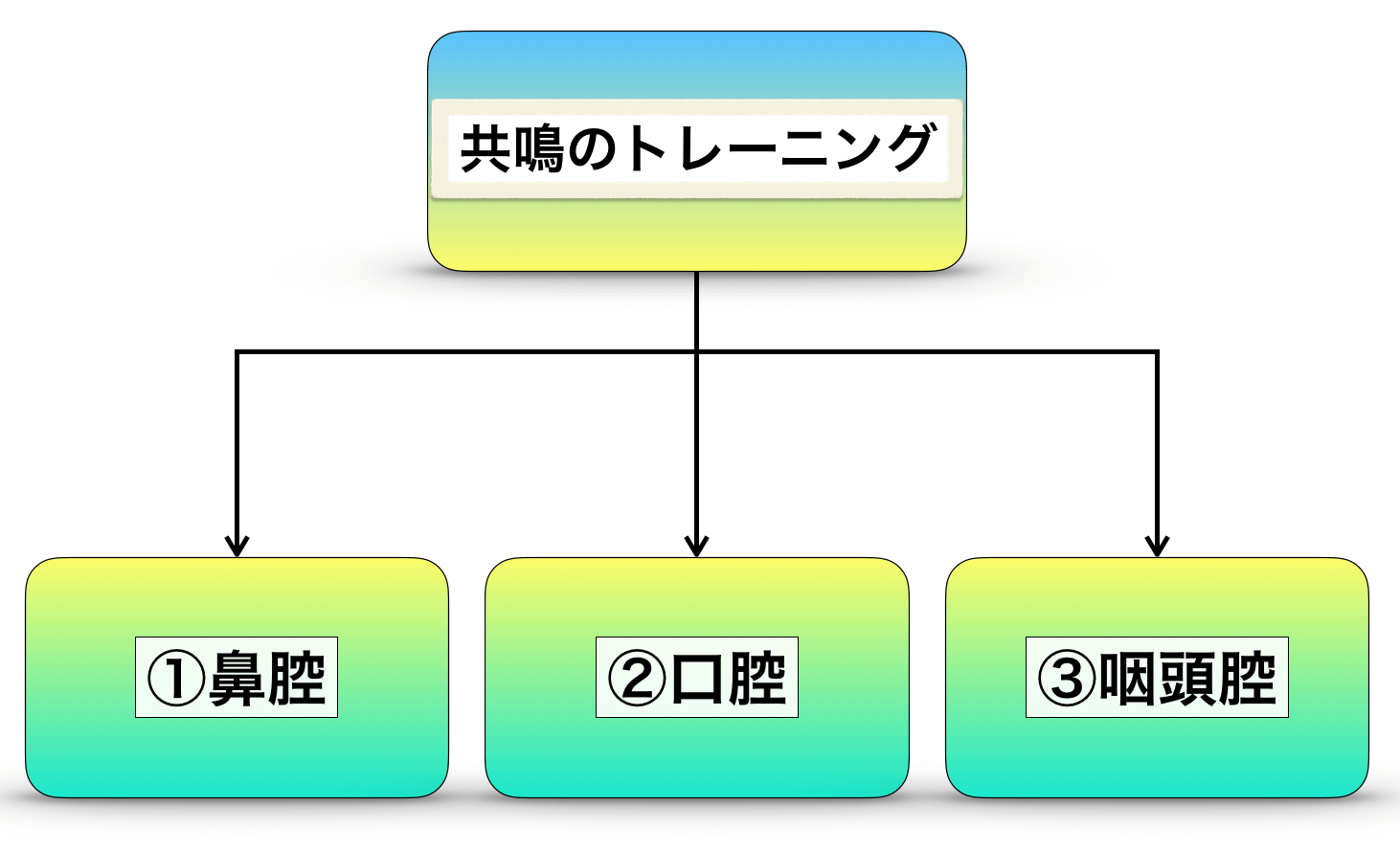

共鳴のトレーニング

共鳴は息と声帯で作られた音が『どう響くか』という音色作りの部分です。

考える軸は

- 鼻腔

- 口腔

- 咽頭腔

の3つです。

ハミング・・・鼻腔や口腔への響き

-

-

鼻歌・ハミング練習のやり方や効果について【2種類のハミングがある】

続きを見る

「マンマン」トレーニング・・・『ハミング』と同じような効果/実践的

-

-

「マンマン」トレーニングで抜けのいい歌声を作る

続きを見る

「ボイ」トレーニング・・・咽頭腔(下方向への響き)

-

-

咽頭共鳴のコツは?深い響きのある声を身につけるトレーニング

続きを見る

発音・滑舌のトレーニング

発音は「歯・顎・舌」などによって作られます。

特に発音において重要な要素は「舌」です。

舌根・滑舌トレーニング・・・舌根をほぐす/滑舌をよくする

-

-

舌根を柔らかくするトレーニング方法について

続きを見る

タングトリル・・・舌根ほぐす/脱力/息と声帯との連動

-

-

タングトリル(タントリル)のやり方と効果について

続きを見る

「ク」トレーニング・・・声のアタック/舌根

-

-

スムーズな声の出だしを鍛える「ク」トレーニング

続きを見る

その他目的に合わせたトレーニング

リズム感を鍛えるトレーニングについて

-

-

歌のリズム感を鍛えるトレーニング方法について

続きを見る

声量アップのトレーニングについて

-

-

声量を上げるトレーニング方法について

続きを見る

地声の音域を広げるトレーニングについて

-

-

地声の高音域を広げる方法【結局、地道なトレーニングが一番いい】

続きを見る

初心者の場合

-

-

「ボイトレ初心者は何から始めるべきなのか」についての考察

続きを見る

-

-

歌唱力向上のための練習の進め方ガイドページ

続きを見る

ボイトレの注意点について

最後に、ボイトレの注意点をまとめておきます。

ボイトレをする際は、

- 「歌を歌う練習」>「ボイトレ」の優先順位を守る

- 個人差を考慮する(自分の声の個性に合わせる)

- 無理をしない

- 回復の時間を作る

- 練習後の疲労を考慮する

- 長期的に効果を判断する

- 成長の記録を測る時は、万全の状態で測る

- トレーニングに終わりはない

というポイントに注意しておきましょう。

①「歌を歌う練習」>「ボイトレ」の優先順位を守る

これは、『歌を歌う練習をあまりせずに、ボイトレばかりをやってしまう』という状態にならないように気をつけるということです。

あくまでも、

- 歌の練習の基本は、「曲を歌うこと」

- 基礎力を鍛えたり、苦手を克服したりと、部分的に特化するのが「ボイトレ」

という風に考えておきましょう。

ボイトレには色々なトレーニング方法がありますから、たくさん取り組む人もいると思います。

それはそれで全く悪いことではないのですが、ボイトレのみをひたすらにやり続けても肝心の歌を歌う練習をしなければあまり意味がありません。

極端な話、『ボイトレは上手いが、歌は上手く歌えない』という本末転倒状態になってしまいます。こうなってしまうくらいなら、ボイトレせずに歌だけを何度も歌っていた方が何倍も良いです。

歌が上手くなるための練習の優先順位の一番はあくまでも「歌を歌うこと」というのを忘れないようにしておきましょう。

②個人差を考慮する(自分の声の個性に合わせる)

『全てのトレーニングは、全ての人にとって同じ効果にはならない』ということを頭に入れておくべきということです。

これは、人それぞれ持っている体や喉が違うからですね。

つまり、

- トレーニングには人それぞれ合う・合わないがあり、自分に合うトレーニングを見つけなければいけない

ということです。

また、音域や声質は人によって違うので、『どこまでならトレーニングで鍛えられるか』が人によって違います。なので、自分の声の個性と向き合いながらトレーニングすることが必須です。

自分の声の個性に逆らうことは、歌の上達を妨げる最大の原因になってしまうので、注意しましょう。

-

-

たくさん練習しているのに歌が上手くならない原因についての考察

続きを見る

③無理をしない

ボイトレは、基本的には無理をしないということを心がけましょう。

もちろん、ある程度の負荷をかけないと体は鍛えられませんから、そういう点ではトレーニングにおいて多少の頑張りは必要です。

ただ、度を超えた無茶なトレーニングをすると良いことはないので、そういう意味で無理をしないことを心がけた方がいいということです。

ボイトレは、意識として『ストレッチ』のようなイメージで少しづつ負荷をかけていくようなイメージがいいと思われます。

④練習後の疲労を考慮する

『練習を頑張ると、数時間〜数日声が出しにくくなることがある』というのを頭に入れておきましょう。

この『疲労によるパフォーマンスの低下』というものがあることを頭に入れておかないと、判断を間違えてしまい、ボイトレは上手くいかなくなる可能性があるということです。

例えば、トレーニングをたくさんした翌日や翌々日に声が出しにくくなると、「あのトレーニングは良くない」「自分には合わない」と思ってしまい、トレーニングをやめてしまったり、違うトレーニングを探したりしてしまいます。

もちろん、本当に悪いトレーニングであったり、合わないトレーニングの可能性もありますが、実際にはただの『疲労によるパフォーマンスの低下』ということも多いです。

筋トレでもスポーツでも、たくさん練習すると疲労によって一定期間パフォーマンスは落ちます。

そして、同じことは、喉や声帯にも起こります。

ただ、声帯や喉は筋肉痛などほぼありませんし、疲労などをあまり感じないのでわかりにくいのが難点です。

⑤回復の時間を作る

これも先ほどの項目と関連性があるのですが、トレーニングからの回復時間をしっかりと意識することが大事ということです。

これはボイトレに限らず、筋トレでもスポーツでもそうですが、人間の体の成長には回復の時間が必要です。

筋トレやスポーツでは、

- 超回復理論

- フィットネス-疲労理論

などのような、回復を考えたトレーニング理論があります。

これらの理論に共通するのは、

- トレーニングをひたすらにやり続けると、成長しないどころか、能力が低下してしまう(=オーバートレーニング)

- 能力は回復することで成長するので、トレーニング後は時間を空ける

ということです。

そして、ボイトレも同じように考えてトレーニングするのがオススメです。

回復力は人によって違うので、ベストな練習の頻度は一概には言えませんが、大体は『週に3〜6回』くらいになるでしょう。時々は思い切って数日休むなどを取り入れることも大切です。

-

-

ボイトレの時間と頻度はどれくらいがいいのか?についての考察

続きを見る

⑥長期的に効果を判断する

基本的に、ボイトレの成長には長い時間がかかるということを頭に入れておきましょう。

これを頭に入れておかないと、効果を実感できないと焦ったり、何か間違っているのではないかと不安になったりしてしまいます。

ボイトレも筋トレやストレッチなどと同じように、数ヶ月〜年単位をかけて成長していくものなので、短い時間で効果を求めず、長い目でトレーニングと向き合いましょう。

成長の仕方は人によって違うので、一概には言えませんが、

- 何かのトレーニングを始めた場合、効果を実感し始めるまで3か月〜半年くらいかかる

と考えておいていいと思います。

筋トレやストレッチなども効果を実感するまでの時間は、大体同じくらいで語られますね。

*人間の体の細胞は3ヶ月くらいで、大体入れ変わると言われています。なので、色々な成長や体質改善などは「まずは3ヶ月」と言われます。

⑦成長の記録を測る時は、万全の状態で測る

これは「自分がどれくらい成長したのか」を測るときに、万全の状態を作って測らなければいけないということです。

というのも、声はかなり繊細にその時の調子によってパフォーマンスが左右されます。

調子が悪ければ当然ながら、能力は落ちます。そして、そういう時期に成長の度合いを測ると、「あれ?全然成長していない。むしろ悪くなっている。」などのように勘違いしてしまう可能性があります。

なので、自分の成長を測る時には、万全な状態を作ってそれを比較しなければいけないのですね。

例えば、

- 同じ時間に測る:声は時間によっても変化するため

- ウォーミングアップをしっかりとして測る:万全な状態を作るため

- 3日程度トレーニングを休んだ後に測る:トレーニングによる声帯の疲労を一旦リセットするため

などを考慮するといいかもしれません。

⑧トレーニングに終わりはない

トレーニングによって何か目的のものを身につけたとしても、そこで「トレーニング終了」とはならないということです。

人間は何もせずにそのままではいられないので、それを維持するためのトレーニングが必要になるのですね。

例えば、どんなに歌が上手い人でも何年も一切歌わず、声も出さない、という生活を続ければ、能力はどんどん落ちていくでしょう。

つまり、ボイストレーニングには終わりはなく、『常に変化の中にいる』という意識が必要ということですね。

ただし、声の能力は成長はすごく遅い分、退化するものもすごく遅いので、そこまで切羽詰まって考える必要はないでしょう。![]()