がなり声とは、ガラガラ・ゴロゴロした鳴りを持つ声のことです。

別の言い方をすれば「唸り声」、正式には「仮声帯発声」なんて言い方もします。

今回は、そんな「がなり声」の理屈や出し方などについてまとめた内容です。

目次

『がなり声』とは

• がなる( 動ラ五[四] )

〔擬声語「が」に「鳴る」が付いてできた語〕の連用形。 大きな声で言う。どなる。 「大声で-・る」 「盗人どろぼう〱と-・ると/塩原多助一代記 円朝」(大辞林 第三版)

がなり声。シャウト(英語: shout)と同様に、発声方法として用いられる。

引用元:Wikipedia『がなり』より

基本的には「大きな声」という意味ですが、一般的に「がなり声」と言われる声の特徴は

がなりの音色

- ガラガラ・ゴロゴロした強い鳴りの声

- 怒鳴っている声

- 大声を出した時の声

のような音色でしょう。

こんな発声↓

このように「ガラガラ・ゴロゴロ」と声帯が鳴る声が「がなり声」です。

このような音色は『仮声帯(かせいたい)』という部分が大きく影響しています。

普通に声を出す分にはこの仮声帯は鳴らないのですが、「がなり声やシャウト」のような発声では仮声帯が同時に鳴らっているのでガラガラ・ゴロゴロした鳴りがあるのですね。

よって、

- がなり声や唸り声のような発声は『仮声帯発声』

と言われています。

英語だと「Raspy voice:ラスピーボイス」と言われることが多いです(*ただし、ラスピーボイスは単にガラガラした声質のことを指す場合もあります)。

仮声帯とは

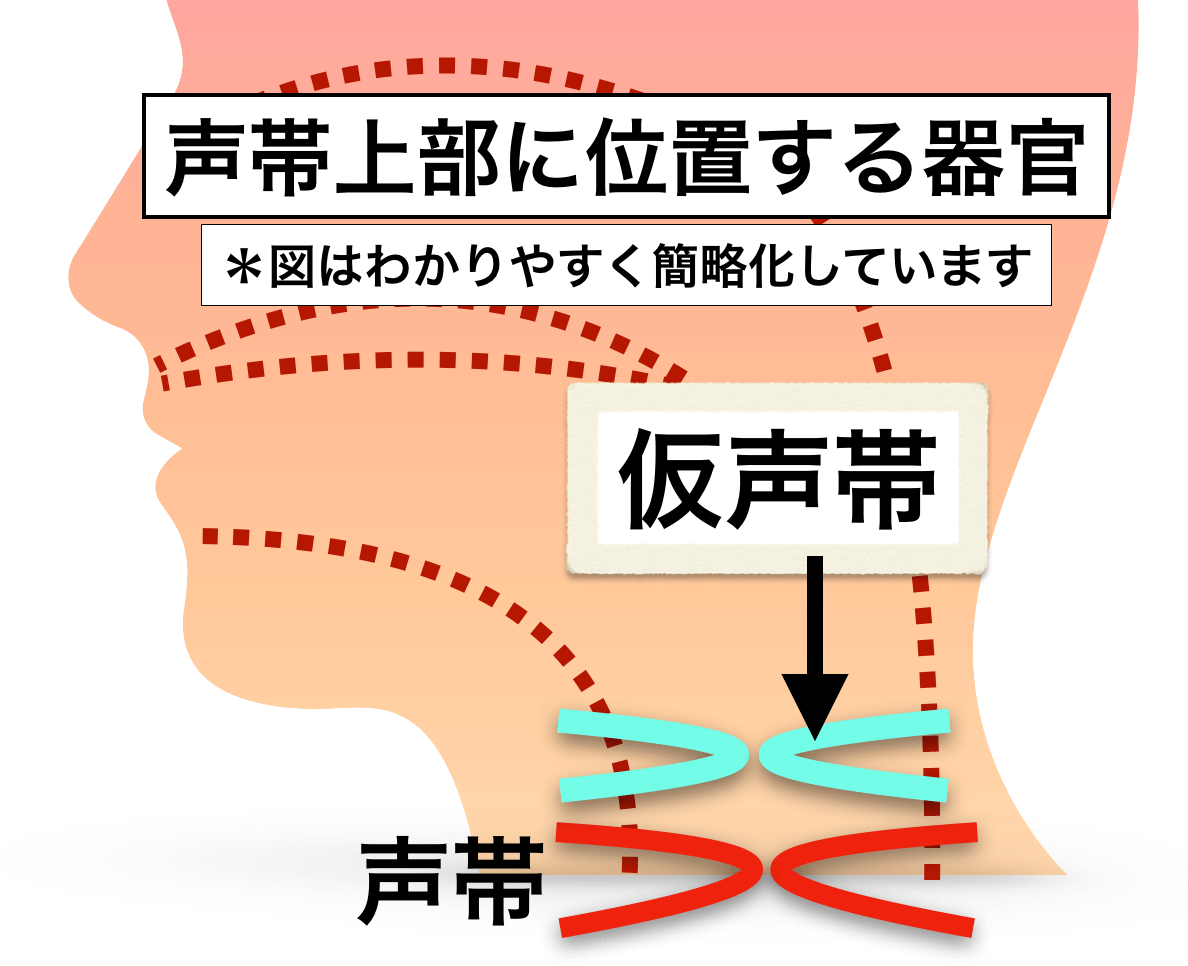

仮声帯とは声帯上部に位置する器官のことです。

詳細にイメージしたい人はこちらで(*再生位置:「False vocal cord=仮声帯」)↓

この仮声帯とは簡単に言うと

- 「声帯の上(口側)に位置しており、食べ物や飲み物が気管に入らないようにするための喉の蓋のようなもの」

です。

- 仮声帯の重要な役割として、呼吸や発声の際に食物や飲料が気道に入らないようにすることがある。

- 仮声帯は通常の発声では大きな役割を果たしていない。しかし、チベットのシャント(英語版)やフーメイでは、低く響き渡る口調を生じるのに用いられる[2]。同様に、ヘヴィメタルのいくつかの形で用いるスクリーミング唱法(英語版)やデスヴォイス唱法、黒人音楽でのブロウと呼ばれる唱法でも用いられる。声帯と仮声帯の両方から同時に発声すると二重声を生じる。

引用元:Wikipedia『仮声帯』より

声帯という名称がついていますが、普通に軽く話すような声を出す際にはほぼ無関係の部分で、声帯のような綺麗な声を鳴らすことはできません。

まさに”仮の”声帯です。

仮声帯が鳴る原理

この仮声帯は、意図的に鳴らそうと思えばいつでも鳴らせるのですが、

- 『仮声帯が鳴る理由』

について理解しておくことが重要だと思われます。

仮声帯が鳴る原理は「呼気圧(息の量・息の力)」が大きく影響していて、声帯にかかる呼気圧が大きくなりすぎると仮声帯が働きます。

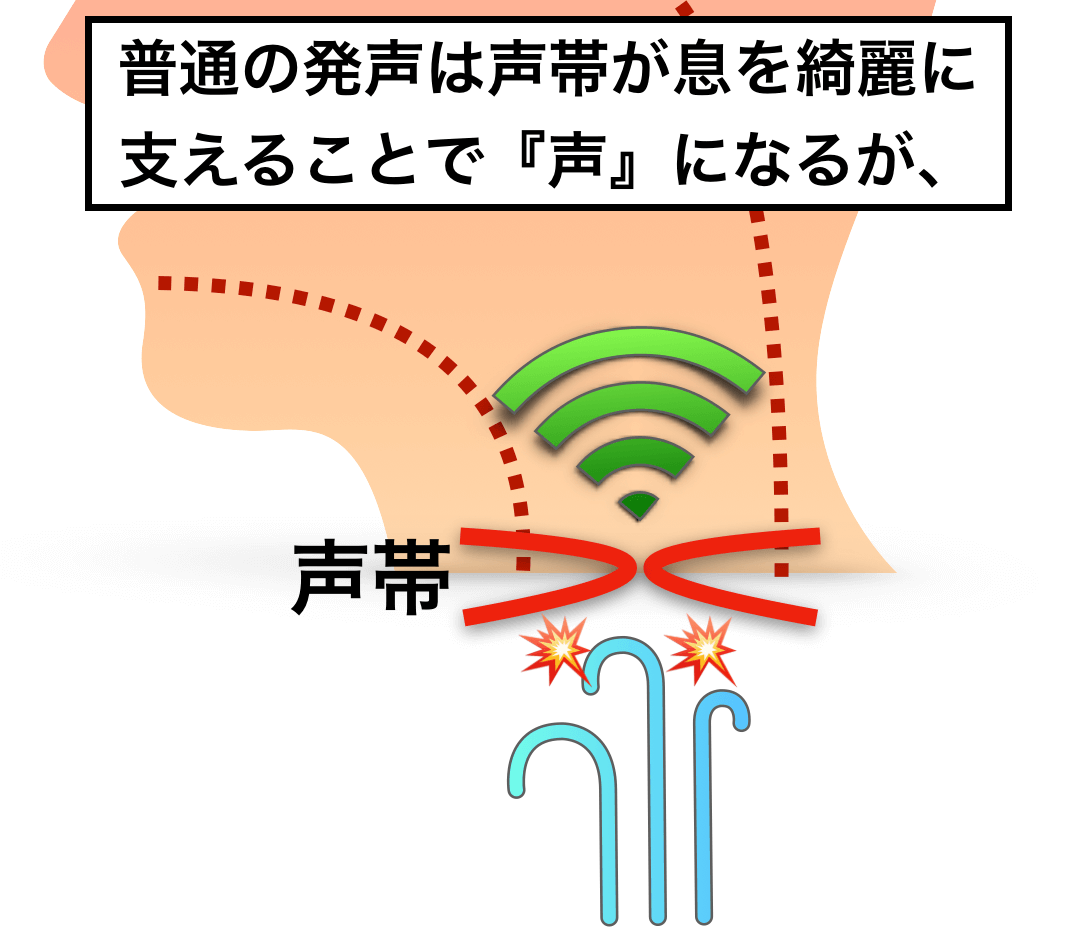

例えば、普通の声というのは呼気圧を声帯が綺麗に支えている状態です。

例えば、人間は怒鳴り声などの大きな声を出そうとすると、本能的に息を多く吐こうとします。

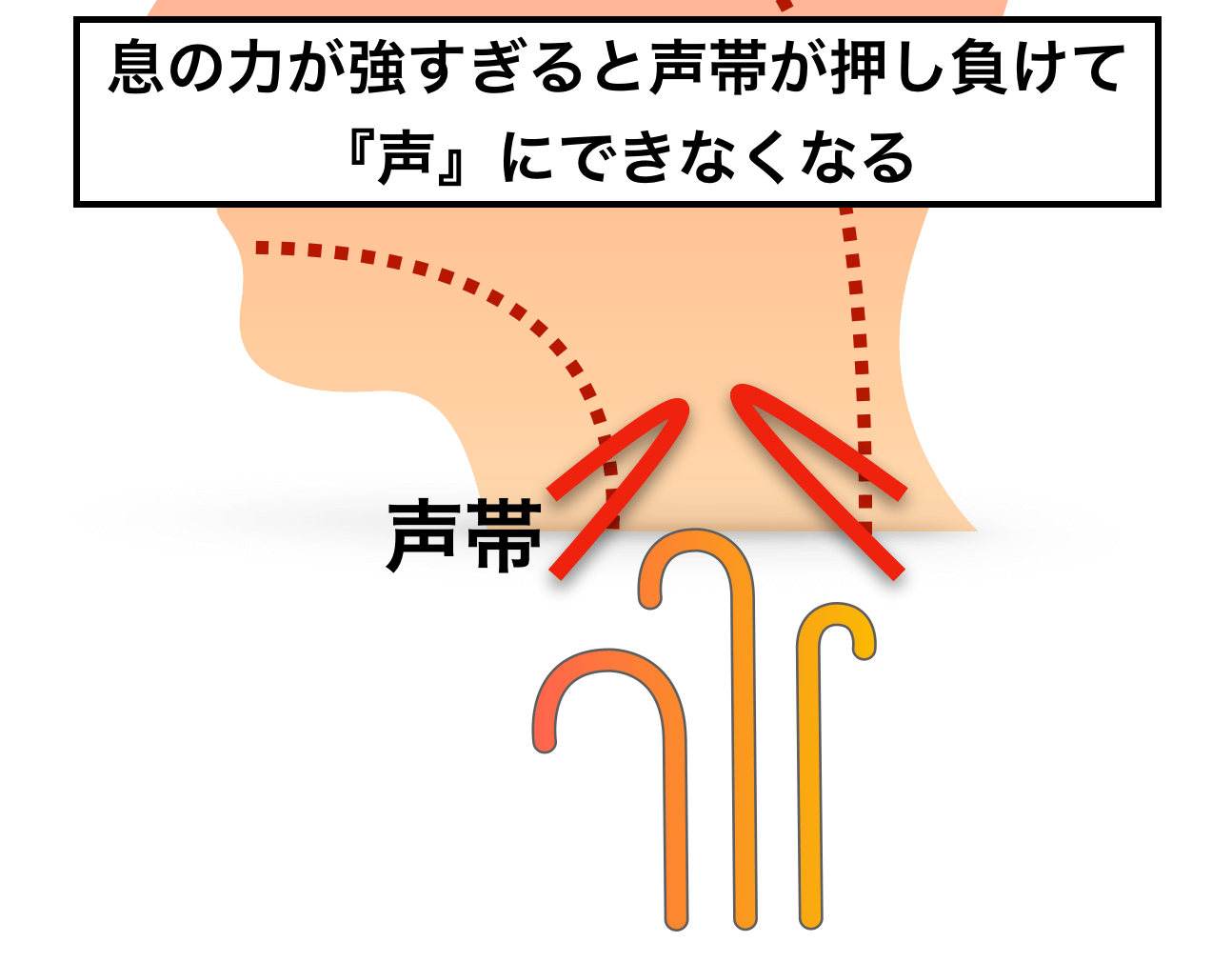

この際、息の量が強すぎると声帯が息の力を支えられなくなります。

息の力を支えられなくなった声帯は、開いてしまい『声』を作れなくなります。

このように息が強すぎると声帯が綺麗に振動できなくなるので、『声』というものが成立しなくなるのですが、

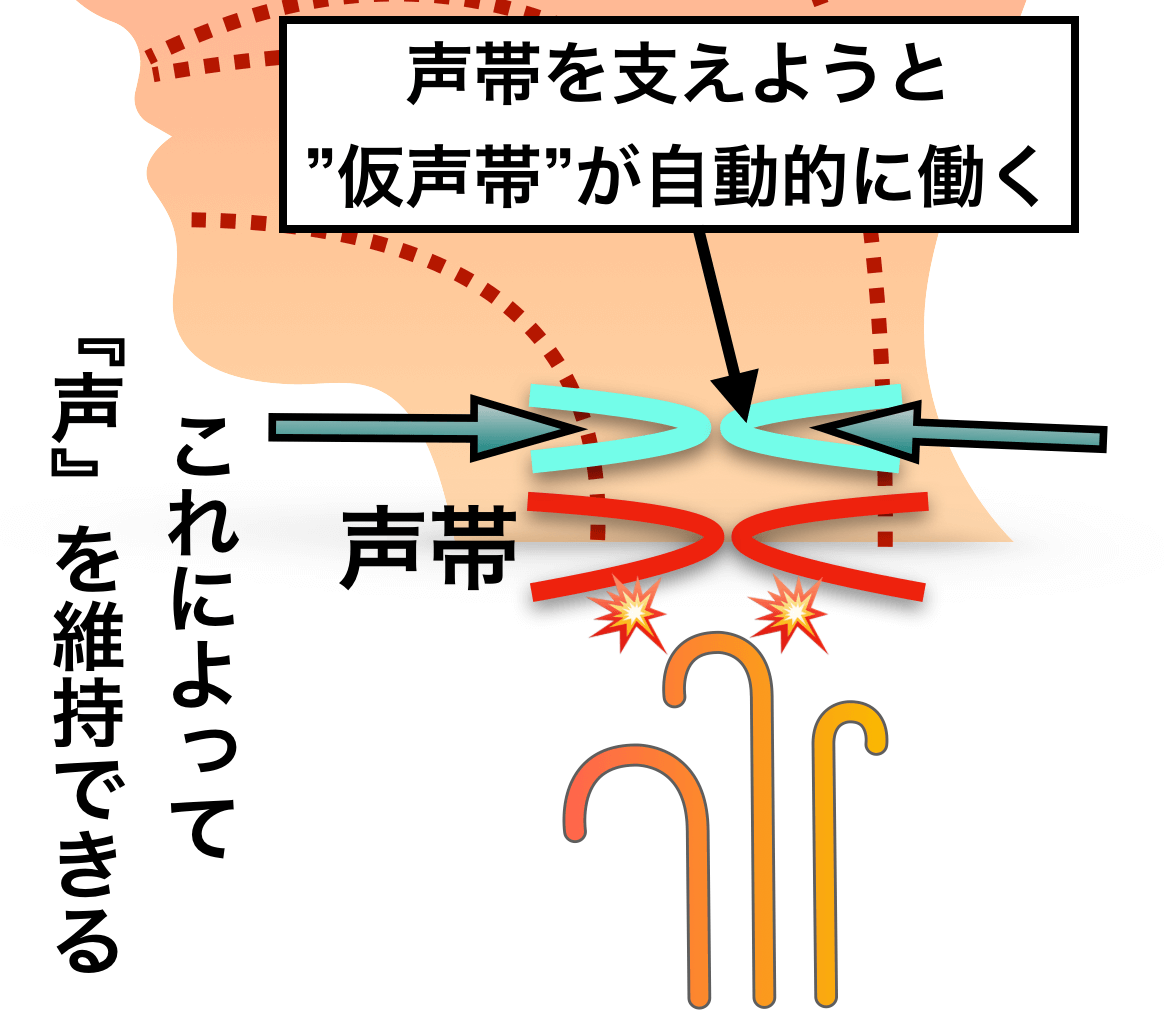

- この瞬間仮声帯が閉鎖をはじめて、声帯が息の圧力をなんとか支えられるような補助の働き

をします。

つまり、仮声帯は「声帯にかかる息の圧力を緩和する」。

この仮声帯が働く瞬間が「声が割れる」と言えます。

怒鳴り声や大声を出した時、シャウトなどを鳴らしたときに「がなり」が生まれるのは自動的に仮声帯が働いているのですね。

これが仮声帯が鳴る原理であり、がなり声の仕組みです。

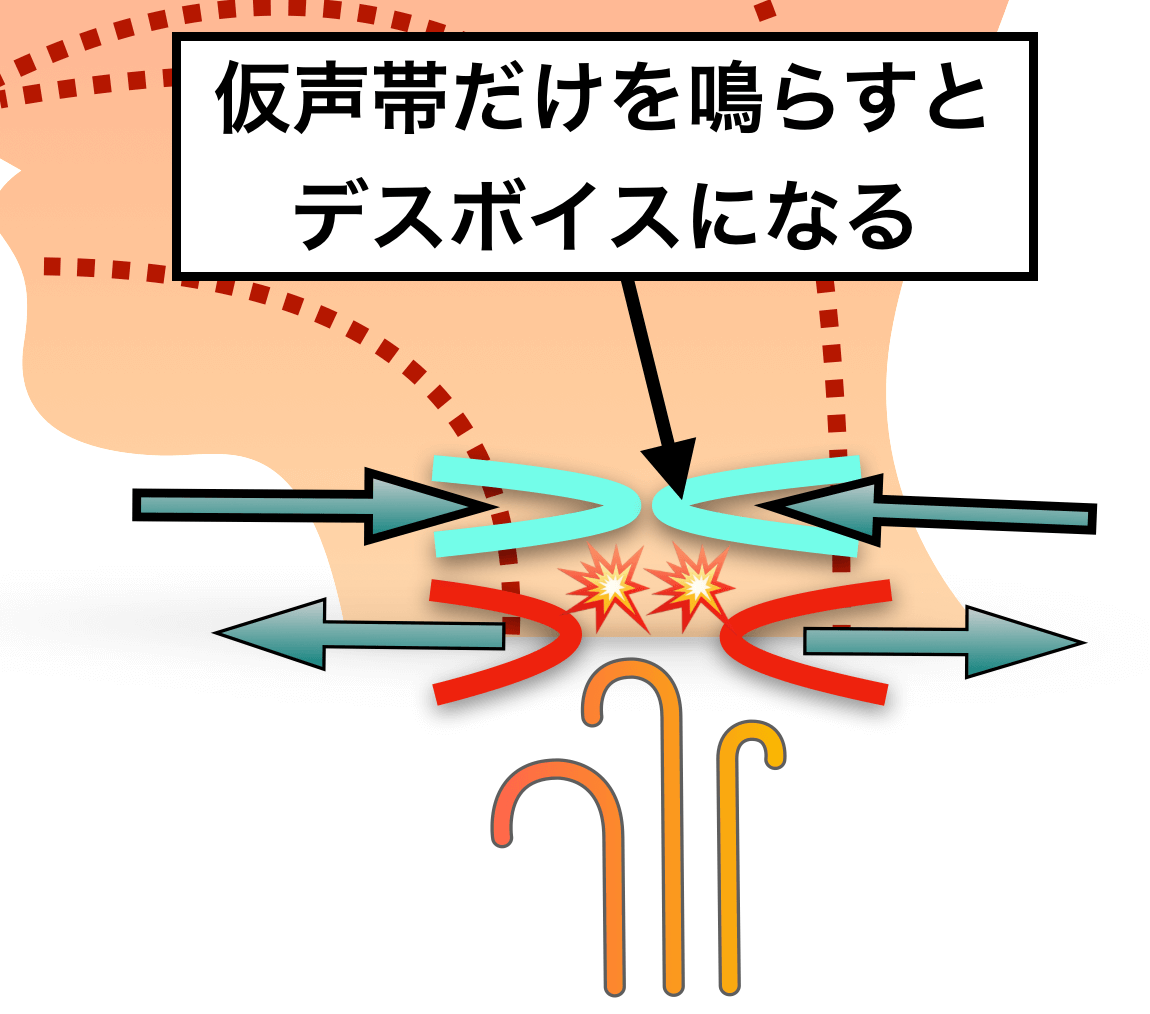

この割合を『声帯20%・仮声帯80%』にする発声がデスボイスです↓

要するに、声帯をなるべく閉じずに仮声帯だけを閉じて鳴らすのが『デスボイス』です↓

先ほど『声帯20%・仮声帯80%』と言いましたが、これは声帯が厳密には0%にならないだろうというだけで、感覚的には『声帯0%・仮声帯100%』という発声イメージになるでしょう。

ここではデスボイスは置いておきますが、がなり声はこの仮声帯のコントロールが大事です。

がなり声の出し方・練習方法

仮声帯の役割は、基本的に「呼吸や発声の際に食物や飲料が気道に入らないようにすること」でしたね。

その他、咳や咳払い、えずく時などで使われています。

これを利用すると「がなり」の感覚を身につけやすいです。

やり方

すごく簡単です。

- まず、わざと咳(せき)をしてください。「ゴホッ! ゴホッ!」

- 次はその動作と”同時に”声を出してみてください。「ゴロロロ! ゴロロロ!」

おそらく、これで「ガラガラ」とした声が出せたはずです。

難しかった人は『強い咳払い』や『思いっきりえずく(「オエッ」とする)』と仮声帯が鳴るはず。

それでも難しい場合は、まず「あーーー」と声を出します。この”声を出したままの状態”で舌の奥を上アゴにつけると仮声帯が鳴ると思います。

仮声帯が鳴ったら、まずはたくさん使ってみて仮声帯を動かす感覚を掴みましょう。

使えば使うほどにコントロールできるようになってくると思いますので、あとは慣れです。

がなりの高音発声

「がなり声・唸り声はできるようにはなったけど、それを高音で発声できない。どうすればできるのか?」という場合があると思います。

つまり、仮声帯を『高音で働かせる』というやつです(*再生位置4:35〜)↓

ガラガラとしたうなりのニュアンスを加えながら、高音発声するというやつです。

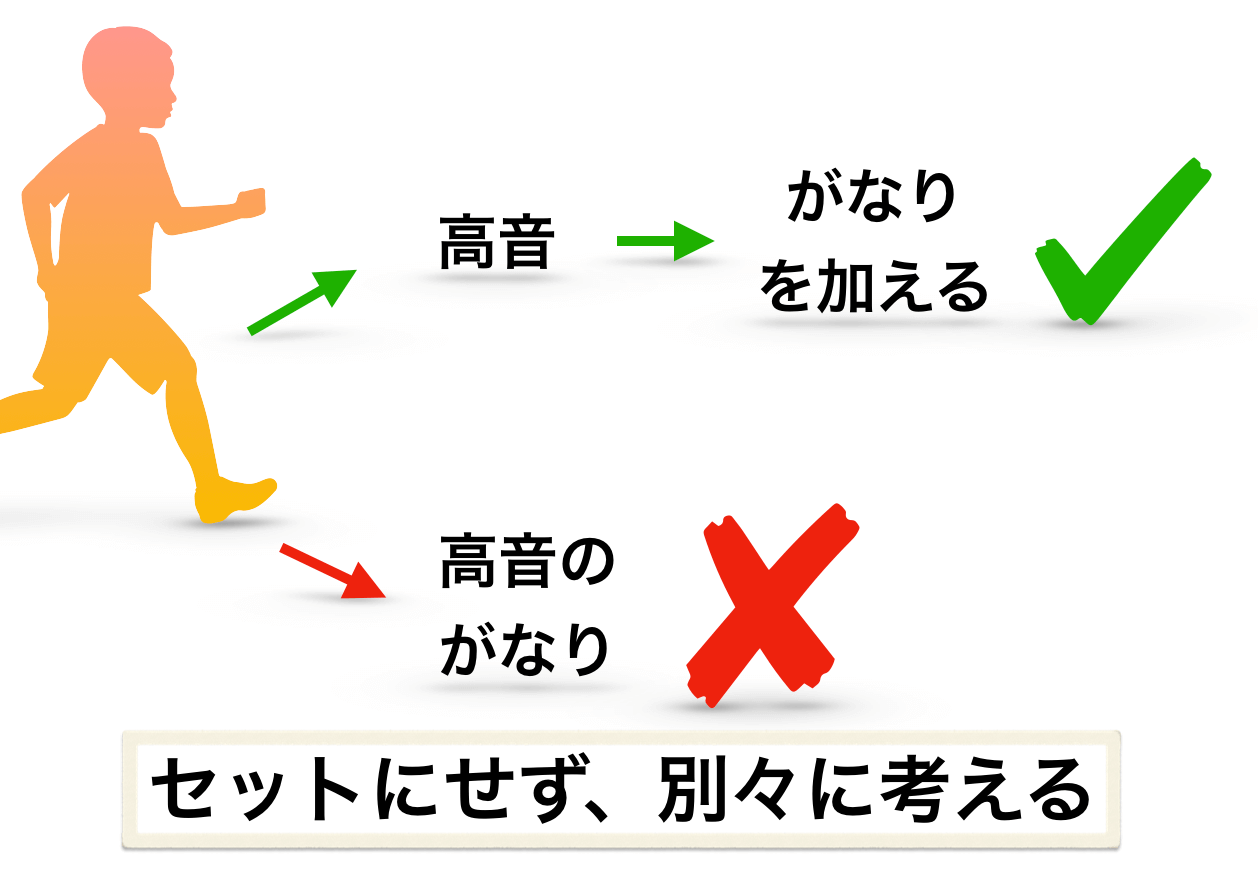

『どういう練習をすればこれができるのか?』と考えるのは、実は結構な”罠”で。

「やり方」や「方法」で考えるのではなく、

- 仮声帯発声ができるくらいに高音が余裕=声帯が柔軟でなければいけない

と考えるのが正解かと。

話し声くらいの音域では誰もができるように、この高音の発声において仮声帯発声ができるのも同じ感覚です。

つまり、

- 『高音の仮声帯発声』を練習したからできるわけではなく、高音が自由自在だから仮声帯発声もできる

と考えるべきかと思います。

もちろん、高音の仮声帯発声の練習をすることで、高音の練習にもなって結果的に声帯の柔軟性がついてできるようになることはあるかもしれませんが、高音を自由に出せない状態の喉で高音のがなり声の練習をすると、変な発声を身につける可能性もあるでしょう。

なので、『がなり』を加えるのは高音がコントロールできるようになった後がいいかと。

また「高音は出せるけど、どうしてもがなり・唸りが加えられない」という場合は「発声方法が良くない」「変な力がかかって邪魔している」などの可能性もあるのかもしれません。

これはあくまで可能性のお話ですが、このパターンは結構多いでしょう。

がなり声のメリット・デメリット

【メリット】パワフルで感情的な印象を作る

がなり声には

- パワフル・力強い印象を作る

- 感情的・情動的な印象を作る

という効果があると考えられます。

人間が「大きな声」や「怒鳴り声」を出したときに鳴る部分なので、大きな表現や力強い表現を生み出すことが多いと考えられます。

-

-

力強い歌声の出し方について

続きを見る

【メリット】慣れると高音発声しやすい

先ほどの原理のお話で、仮声帯が息の圧力を支えてくれているという内容がありましたが、これは言い換えると高音発声しやすくなるとも言えます。

これはこちらの記事↓

-

-

リップロールの4つの効果とデメリットについて

続きを見る

のリップロールの『圧力弁』での話と同じ原理で、仮声帯が「声帯にかかる呼気圧を軽減してくれること」で、「声帯が呼気圧を支えようとすることで生まれる余計な締まり」などを軽減してくれるのですね。

その結果、高音発声しやすくなる。

実際に発声してみるとわかります。

自分がしっかりとコントロールできる範囲の高音で、「がなり声」と「普通の発声」どちらが楽に出せるでしょうか?

おそらく、がなり声の方が楽に出せるはずです(*がなり声もコントロールできる前提)。

これが圧力軽減の効果ですね。つまり、がなり声は使いこなせると高音発声しやすくなるということです。

【デメリット】使いすぎると、くどくなる

がなり声は「パワフルな印象」「力強い情感」を生み出すのですが、裏を返せば

- うるさい・やかましい

- ノイズ・耳障り

というようなマイナスの印象を与えることもあるでしょう。

そもそも、人間が怒鳴る時に鳴る音なので、人によっては不快感を感じることもあるかもしれません。

なので、絶対的に良いものではないということは理解しておくべきでしょう。

どんなにすごいシンガーでも最初から最後まで「がなり声」で歌われるとちょっとくどいですよね。あくまで、歌の中のスパイスとして使い、乱用に注意しましょう。

*もちろんジャンルによっても考え方は変わります。

例えば、デスメタル系の音楽では、がなり声はいくら使ってもいい「良い声」でしょうし、オペラなどのクラシック音楽では、がなり声は一切使ってはいけない「悪い声」とされるでしょう。

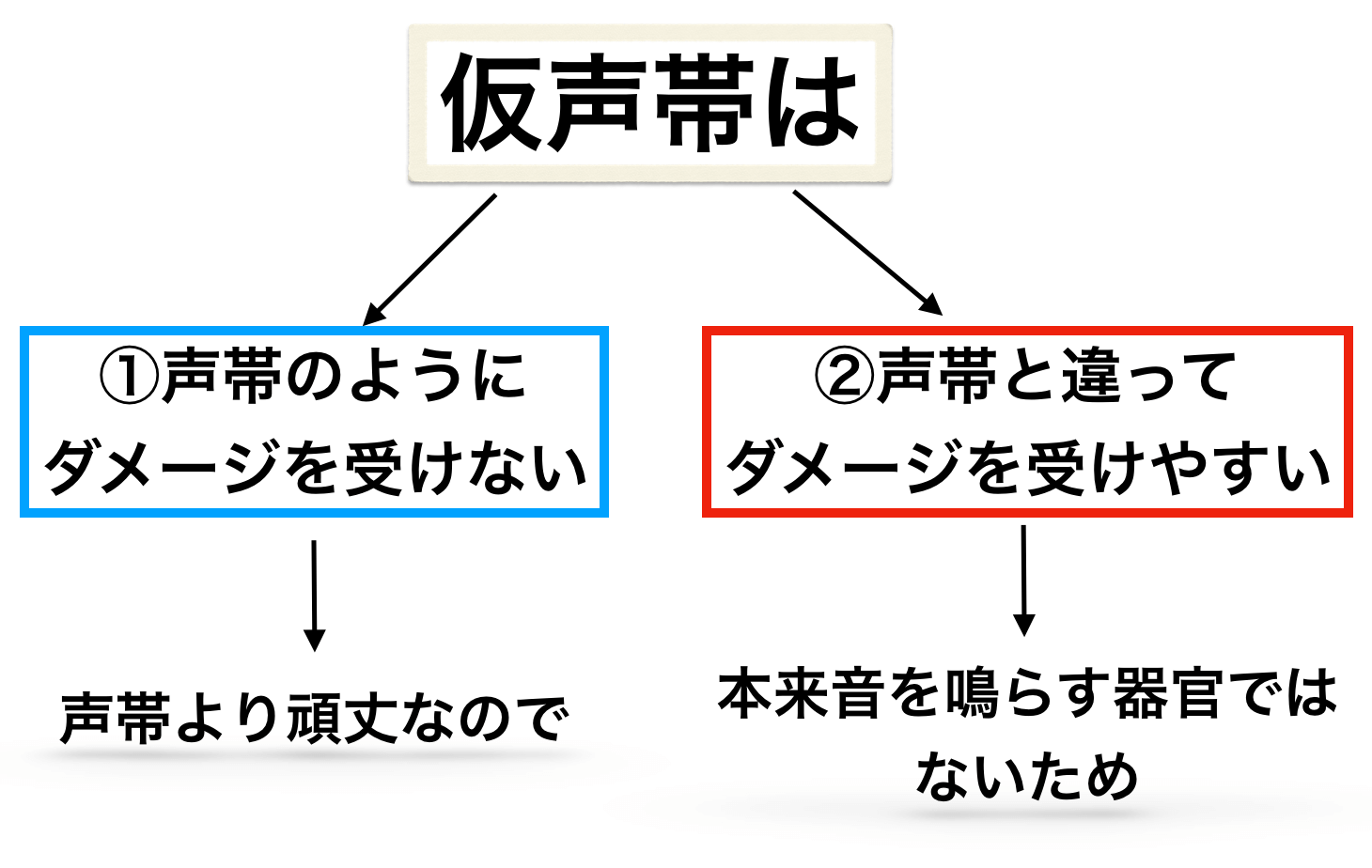

【デメリット】声帯や仮声帯へのダメージがあるかもしれない

仮声帯発声をやり過ぎると、喉に悪いという可能性はあります。

しかし、これ実は両論あるんです。

- 声帯よりも肉厚な器官なので、ダメージを受けない

- 声帯のように音を鳴らす器官ではないので、ダメージを受ける

どっちもわかる感じがしますね。

例えば、怒鳴り声や大声を出してがなり声になった時、喉がヒリヒリしますよね。

これは、実は仮声帯部分がヒリヒリしているのです。だって、声帯そのものに痛覚はないから。

つまり、仮声帯がダメージを受けているとも言えます。

さらに、仮声帯が自動的に働くほどの大声は声帯が支えきれないほどの息の圧力を受けているということなので、当然声帯へのダメージも大きい。

なので、大声を出し続けると声が枯れるのですね。

こう考えると、「がなり声」は声帯や仮声帯へのダメージはあると言えるでしょう。

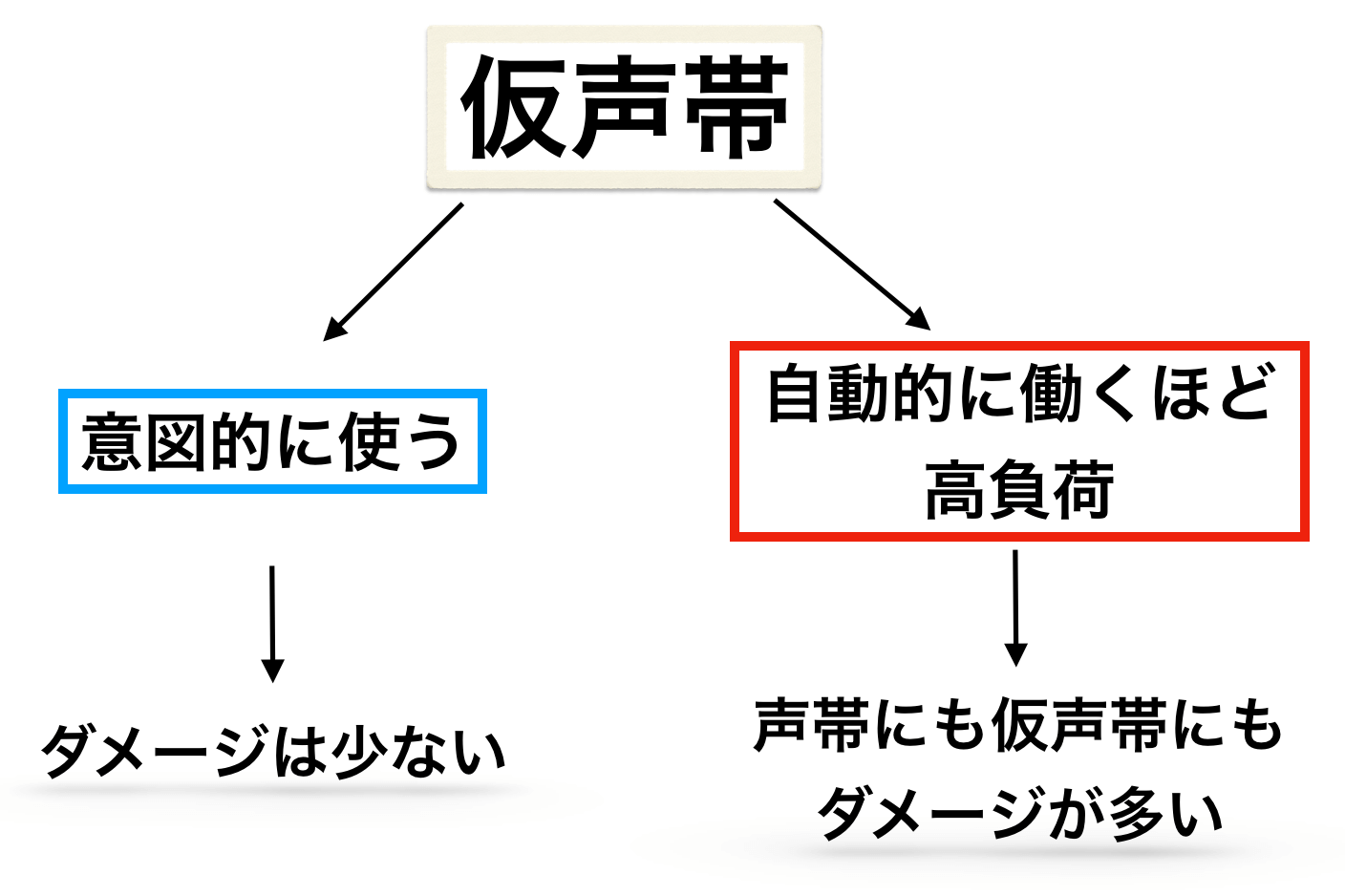

しかし、

- 仮声帯を狙って働かせるコントロールされた発声なのか

- 勝手に働くほどの高負荷な発声なのか

でダメージの量は変わってくるでしょう。

要するに、

と考えられます。

つまり、「コントロールされた仮声帯発声」と「無理やりな仮声帯発声」では負荷が違うということ。

コントロールされた発声は、そこまで悪い影響が出ないとも思われます。

よって、一概に

- やり過ぎは良くない

- やり過ぎてもいい

とは言い切ることができないでしょう。

個人個人、ケースバイケースのお話でしょう。

自分はどうなのか?を考えながら練習する必要がありそうです。

-

-

シャウトのやり方・練習方法について

続きを見る