今回は『ハイトーンボイス(地声の超高音)の出し方』というテーマです。

『ハイトーンボイス』とは、本来は「高い声」のことを指す言葉です。

単に漠然とした高い声のことを意味しており、具体的な音階が決まっているわけでもないですし、何か特殊な発声方法を指しているわけでもないです。

しかし、一般的に「ハイトーンボイス」と言った場合に、

- 地声の超高音(もしくは俗に言う「ミックスボイス」の超高音)

- メタル・ハードロックで使われるような超高音

という意味で使われていることが多いです。

今回は、このような発声を「ハイトーンボイス」として、掘り下げていきたいと思います。

目次

『ハイトーンボイス』の概要

先ほど述べたように、ここでのハイトーンボイスは「地声の超高音」とします。

より具体的に定義すると、

- 地声の一定の限界を超えた発声

- 裏声の適正音階をあえて地声で出す発声

と考えます。

音色の特徴としては、「尖った音色・金属的な音色になる」「細く鋭い印象になる」という感じです。

具体的には、こんなイメージ↓

男性の場合は、一般的にC5〜くらいの音域が、ハイトーンボイスと呼ばれることが多くなってくるでしょう。

女性だとF5〜くらいでしょうか。

具体的な音階が決まっているものではありませんので、音階はあくまでも目安です。

場合によっては、裏声の超高音なども「ハイトーンボイス」と呼ばれることもあるでしょう。言葉の意味的にも問題ないです。

しかし、裏声の超高音は「ホイッスルボイス」と呼ばれることが多いです↓

なので、ここでは先ほどの動画のような『地声の超高音』をハイトーンボイスとして話を進めます。

「地声」か「ミックスボイス」か、という問題は細かく考えない

「裏声」ではないということは「地声」になるのですが、ここで問題になるのが『ミックスボイス』という言葉です。

「地声のような超高音ということは、ミックスボイスなんじゃないの?」と考える人もいるでしょう。別に考えること自体は何も問題ではないのですが、

- ミックスボイスという言葉の定義を完璧に説明できるかどうか

- ミックスボイスについて何らかの謎や迷いを持っていないか

が問題です。

もし、ミックスボイスについて何か少しでも悩むことがあったり、わからないことがあるのであれば、ミックスボイスに関しては何も考えない方がお得です。

ミックスボイスとは何なのか?というのはどうでも良くて、大事なのは『歌の成長において得か・損か』です。それで考えると、何も考えない方がお得になることがほとんどでしょう。

-

-

「ミックスボイスとは」についての研究・考察【そもそも存在するのか?】

続きを見る

ハイトーンボイスの発声のポイント

地声の超高音発声を出すには、『いかに裏返らずに音程を上げていくか』というのが最大のポイントです。

この条件を満たすには

- 声帯に強い息の圧力をかける

- 喉や声帯に一定の”固定・締まり”を作る

という2つがポイントになります。

①声帯に強い息の圧力をかける

声というものは、基本的に息が強ければ強いほど音程が高くなります。

試しに、

- 弱い息でため息のように「はぁ」と声を出す

- 空手家のように思い切り勢いよく「はっ!!」と声を出す

と②の方が高い声になるはずです。

他に何も意識しなければ、人間の声帯は息が強い方が自然と高い音になる仕組みになっているのですね。

なので、超高音を作るために強い息の力が必要になります。

②喉や声帯に一定の”固定・締まり”を作る

これは、すごく簡単に言えば「喉が締まっている状態を作る」ということになります。

もちろん、「喉が締まる」というのは基本的にはあまり良いことではないのですが、その点に関しては後ほど掘り下げますので、一旦は話を進めます。

まず、なぜこれが必要なのかというと、

- 地声のままにするため

- 強い息の圧力を支えるため

という理由です。

①地声のままにする

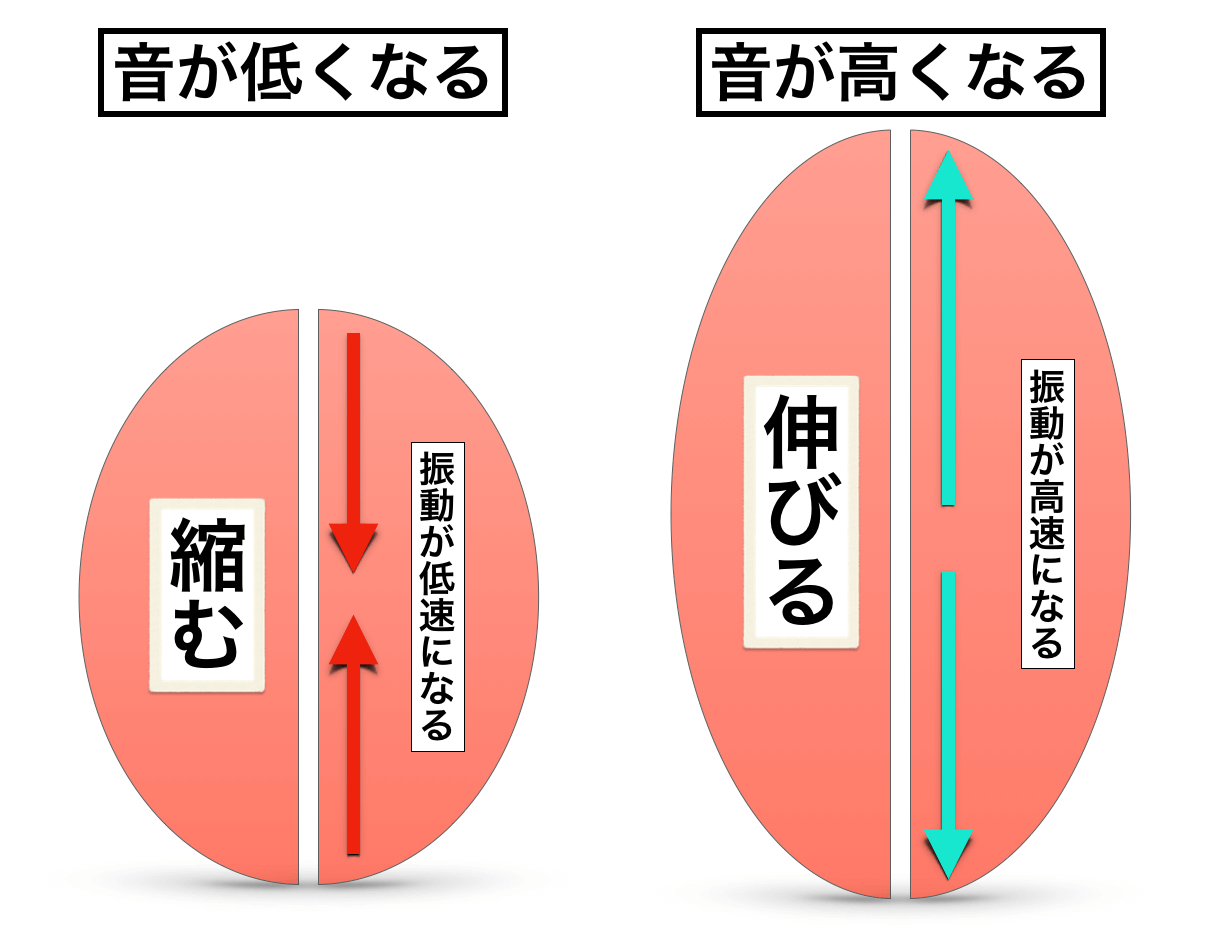

通常声帯は「伸びる」という動きをメインにして音程を上げています。

これは、音程を上げる基本の動きです。

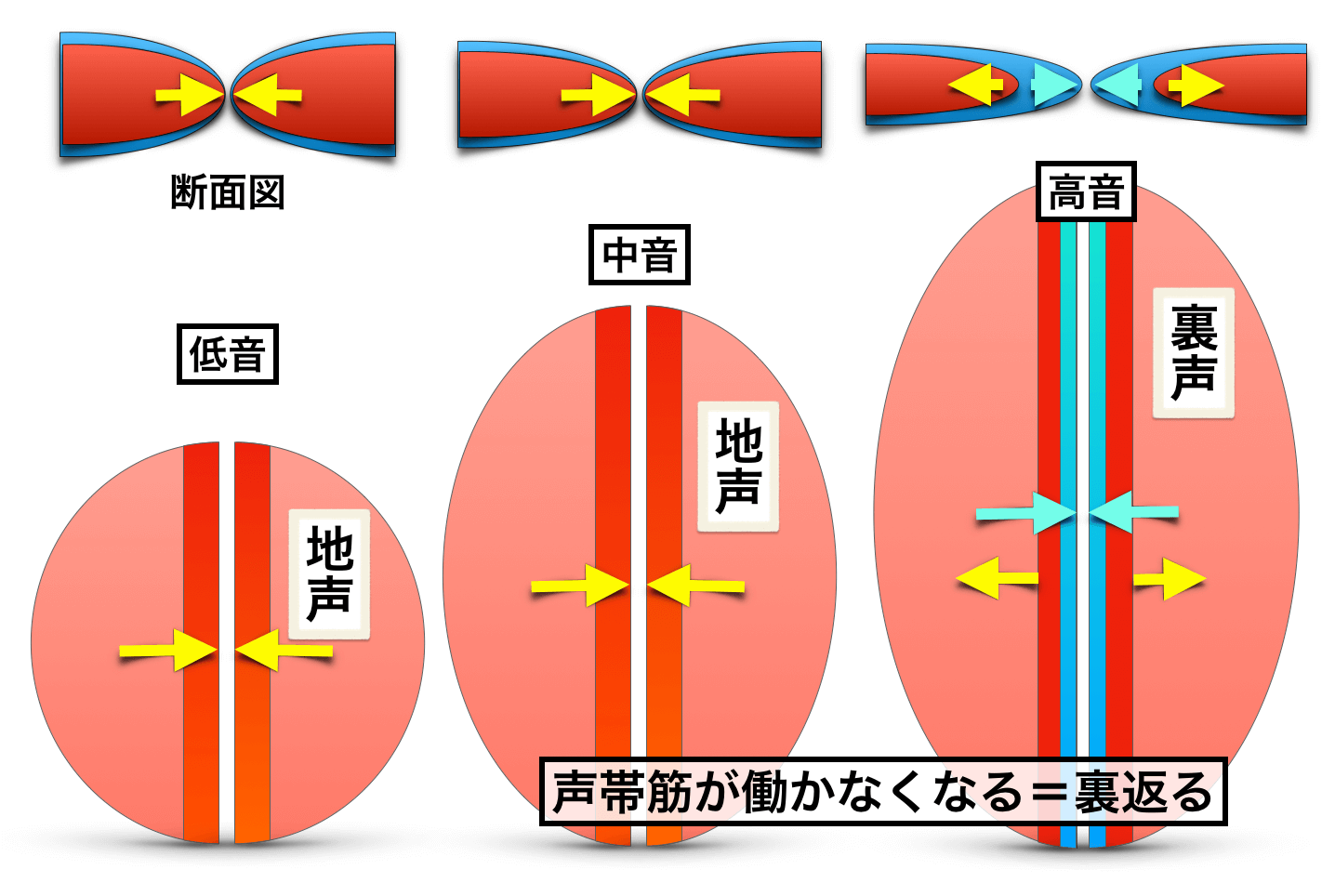

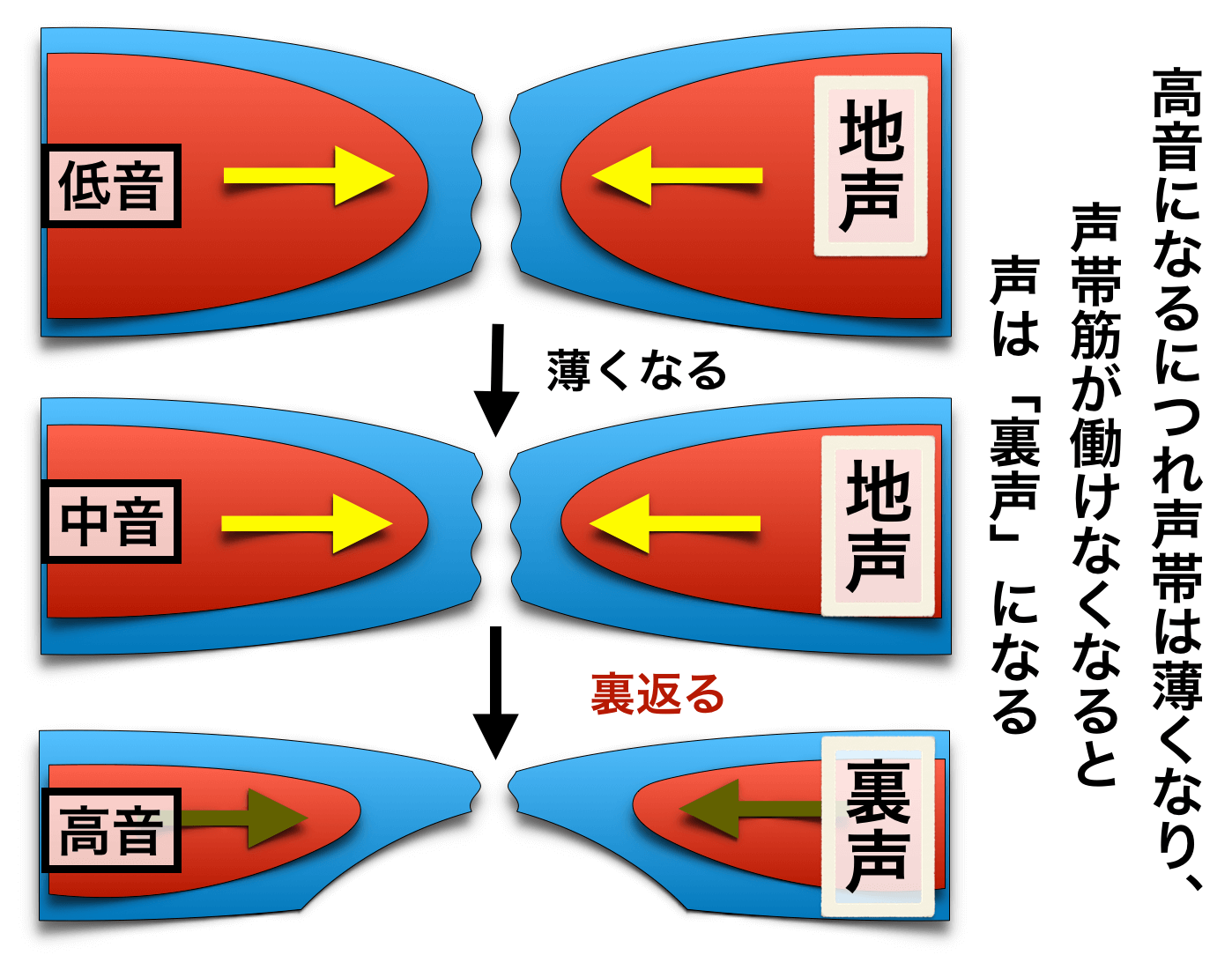

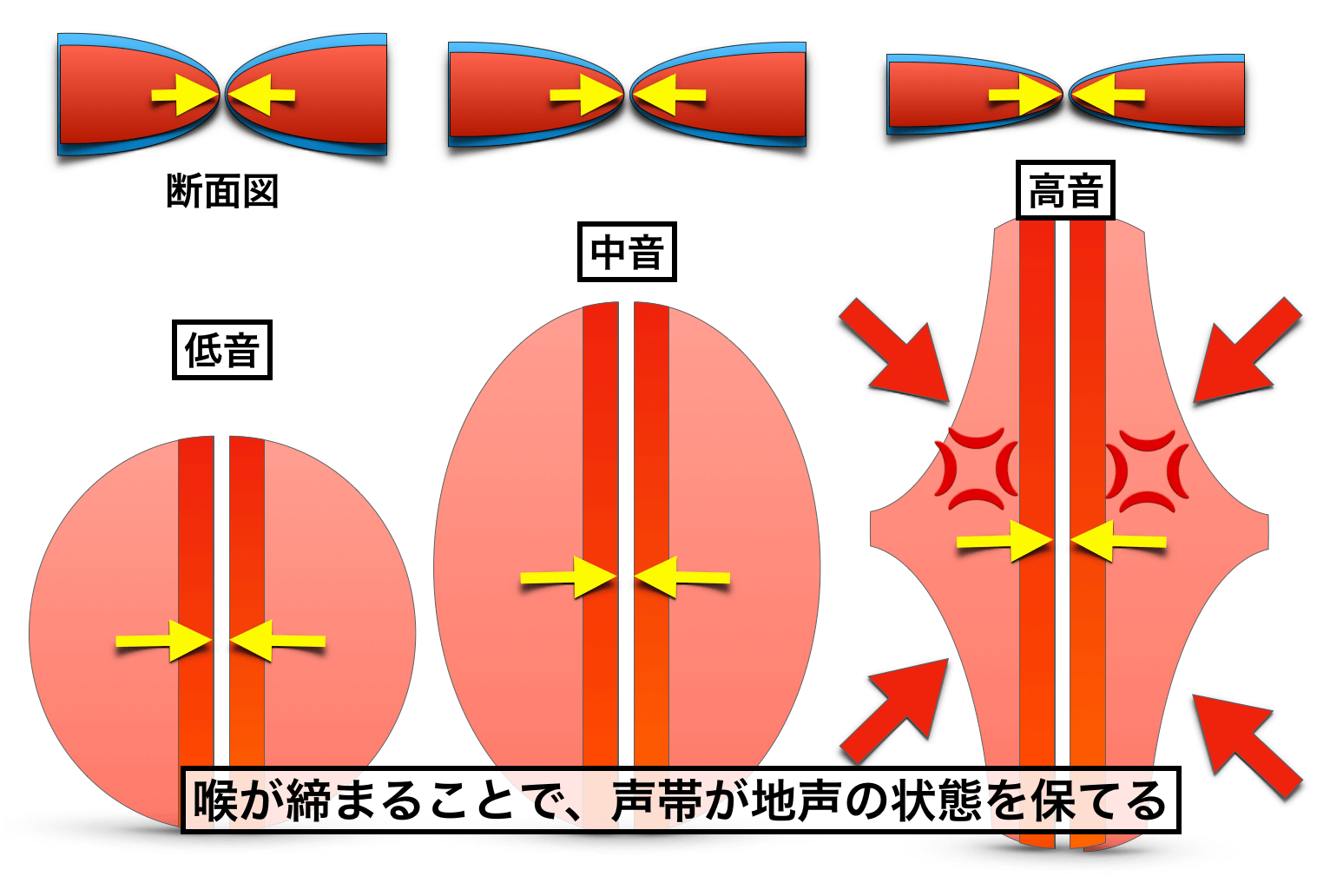

そして、この伸びる動きに合わせて、声帯の断面はだんだんと薄くなっていきます。ここで、ある一定の薄さを超えると、声帯筋という地声の音色を生み出している部分が停止してしまい、声が裏返ります(*赤い部分が声帯筋)↓

つまり、声帯を伸ばしすぎると薄くなって裏声になってしまうのですね。

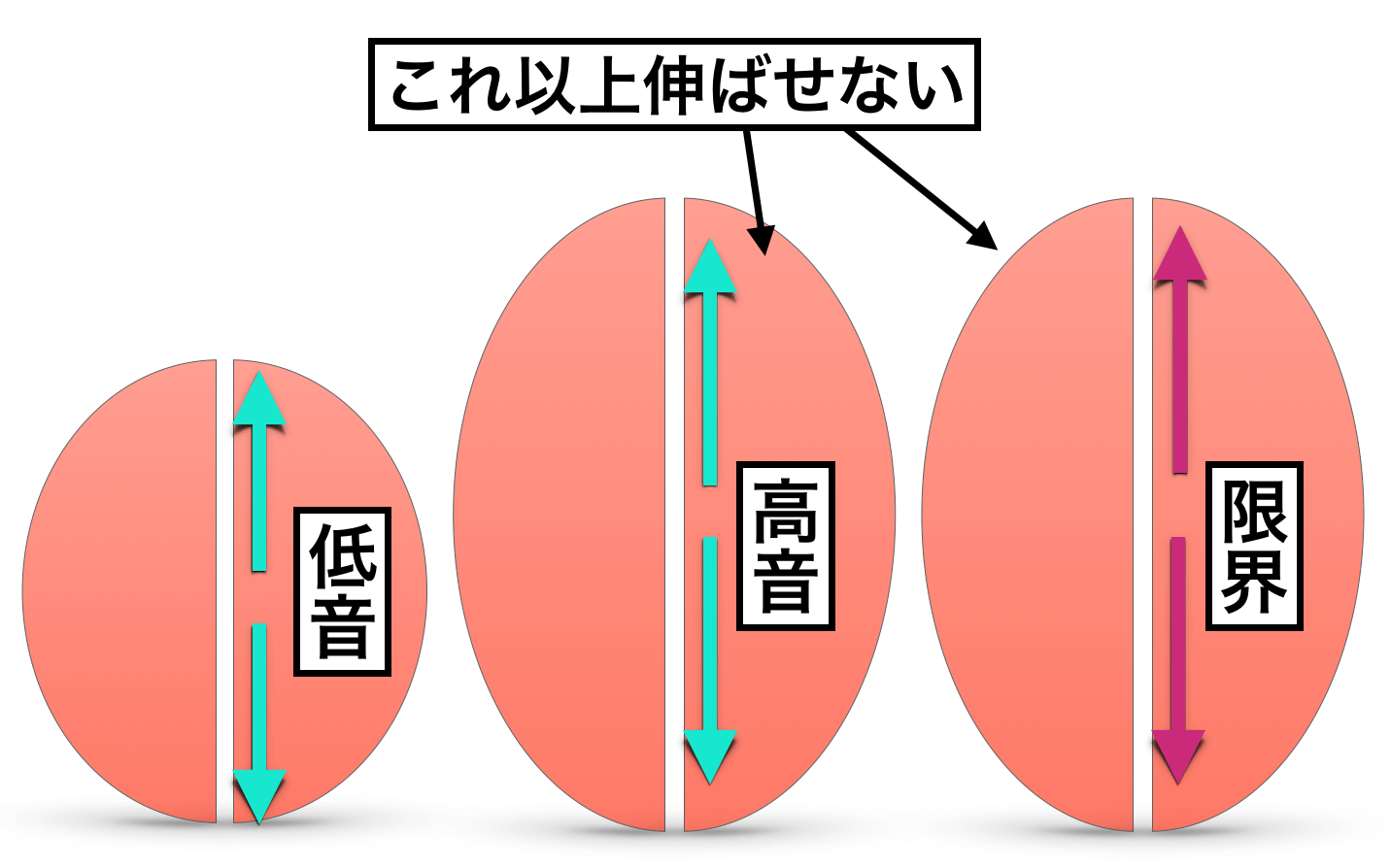

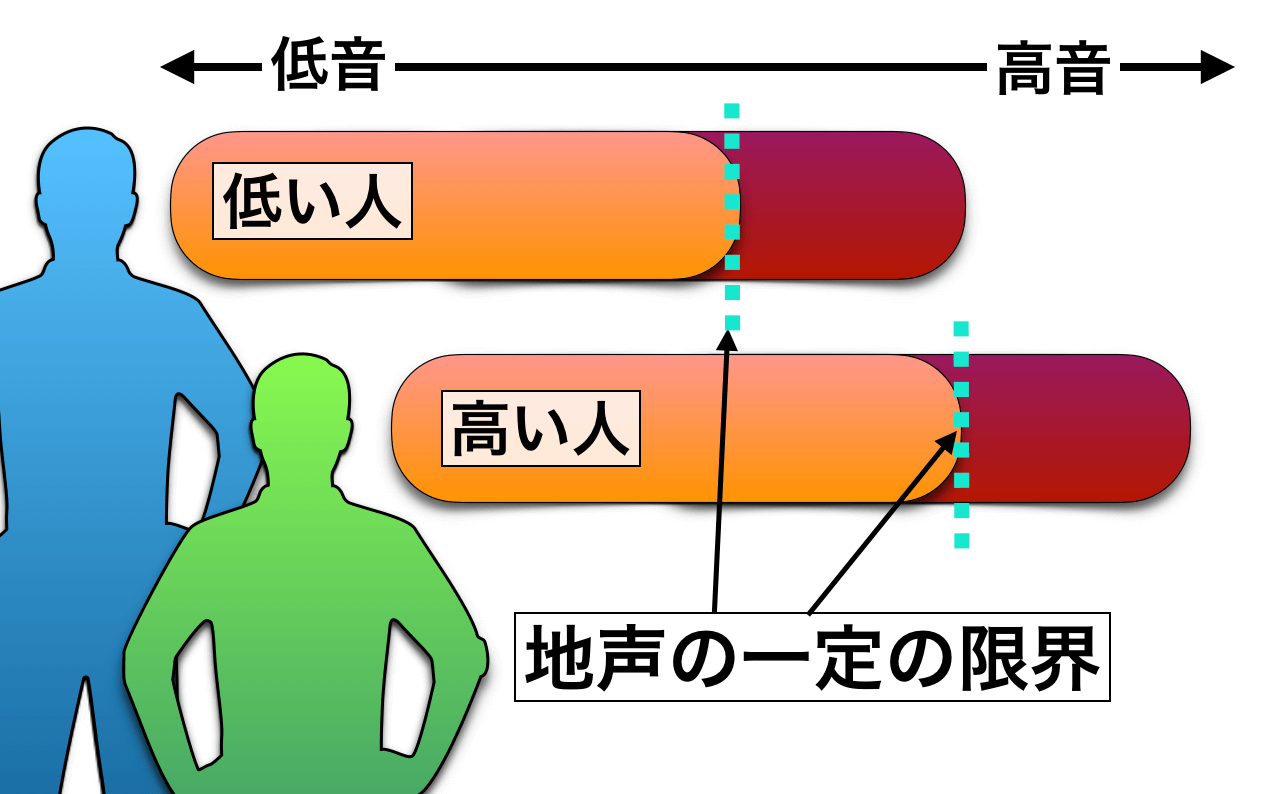

なので、自然な地声の状態でどんどん高音に登っていくと、一定のラインで「これ以上は裏声になってしまう」という状態になります。

そして、これ以降は裏声の適性音階ということになります。

*この一定の限界の位置は、人によって違います。基本的には声が低い人ほど低く、声が高い人ほど高い位置にあります。

基本的には「地声はここで諦めて裏声に移行する」ことになるのですが、もしこれ以上の高音をどうしても地声のままで出したい時にはどうするか?

これは、『喉(声帯)を締める』というのが、答えになります。

声帯筋を働かせるために、喉や声帯の締め・固定が必要になるのですね。

難しく考えなくても、地声の限界以上の高音を地声のままで出そうとすると、勝手に喉が締まるはずなので、体感として理解できるでしょう。

これは、声帯や喉周りが、なんとか地声のままで居続けようとしてくれているということですね。

息の圧力を支える

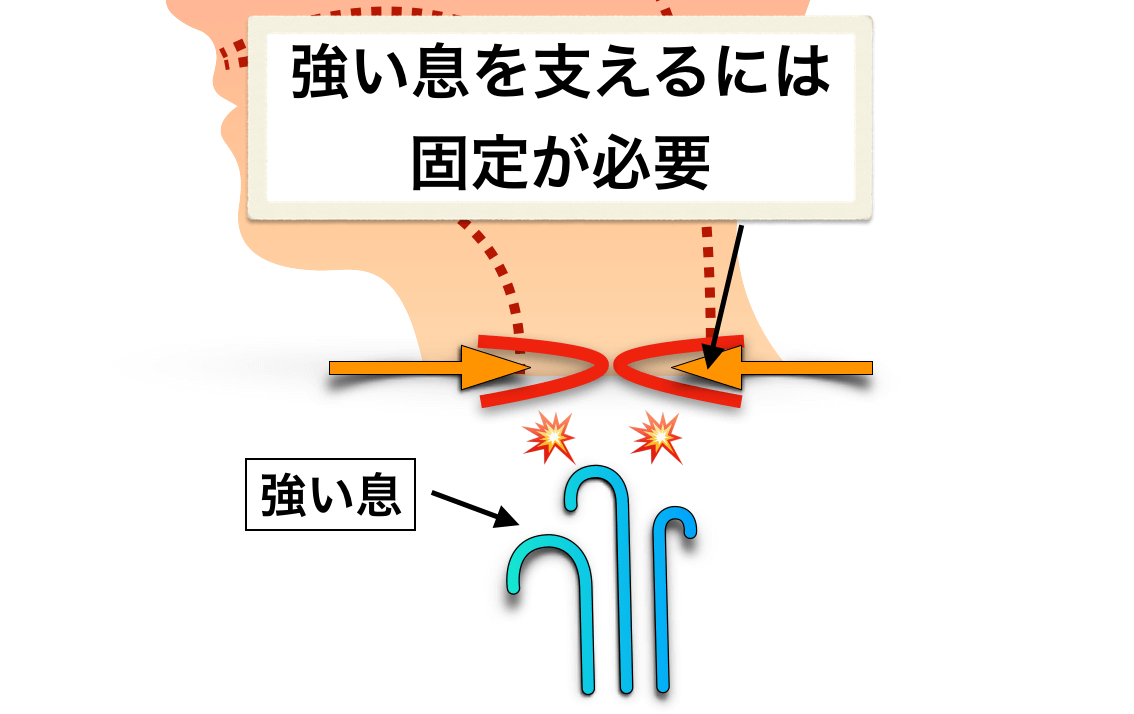

先ほど高音を出すには強い息が必要と言いましたが、強い息に力に耐えられる状態も必要です。

つまり、強すぎる息に声帯が押し負けないために、強い固定が必要になるということですね↓

このように、

- 裏返らずに、地声のままにする

- より高い音を出すための息の圧力に耐えられるようにする

という二つの点で、ある程度の「喉の締め・声帯の締め」が必要になると言えます。

喉や声帯の固定・締めにはデメリットがある

ここからがハイトーンボイスの大事なポイントですが、先ほど述べたように「喉を締める」という動きは、基本的にはあまり良いものではないということを頭に入れておきましょう。

その理由は、

- 歌声の音色の質が悪くなるから

- 喉や声帯の健康面でのリスクがあるから

です。

音色の質が悪くなる

試しに、喉を思いっきり締めて声を出してみてください。そうすると、「イルカの鳴き声のような音」「尖った音」「金属的な音」、もしくは「か細い音」になったはずです。声帯そのものが硬直するので、金属的な成分を多く含んだ音色になります。

これは喉周りを締めた分だけ、喉の共鳴空間が狭くなることによる音色の悪化と言えます。

どんなにすごいシンガーであっても、「地声の一定の限界」を超えると喉は少しづつ締まっていき、喉が締まれば締まるほどに「音色の質」を失っていきます。

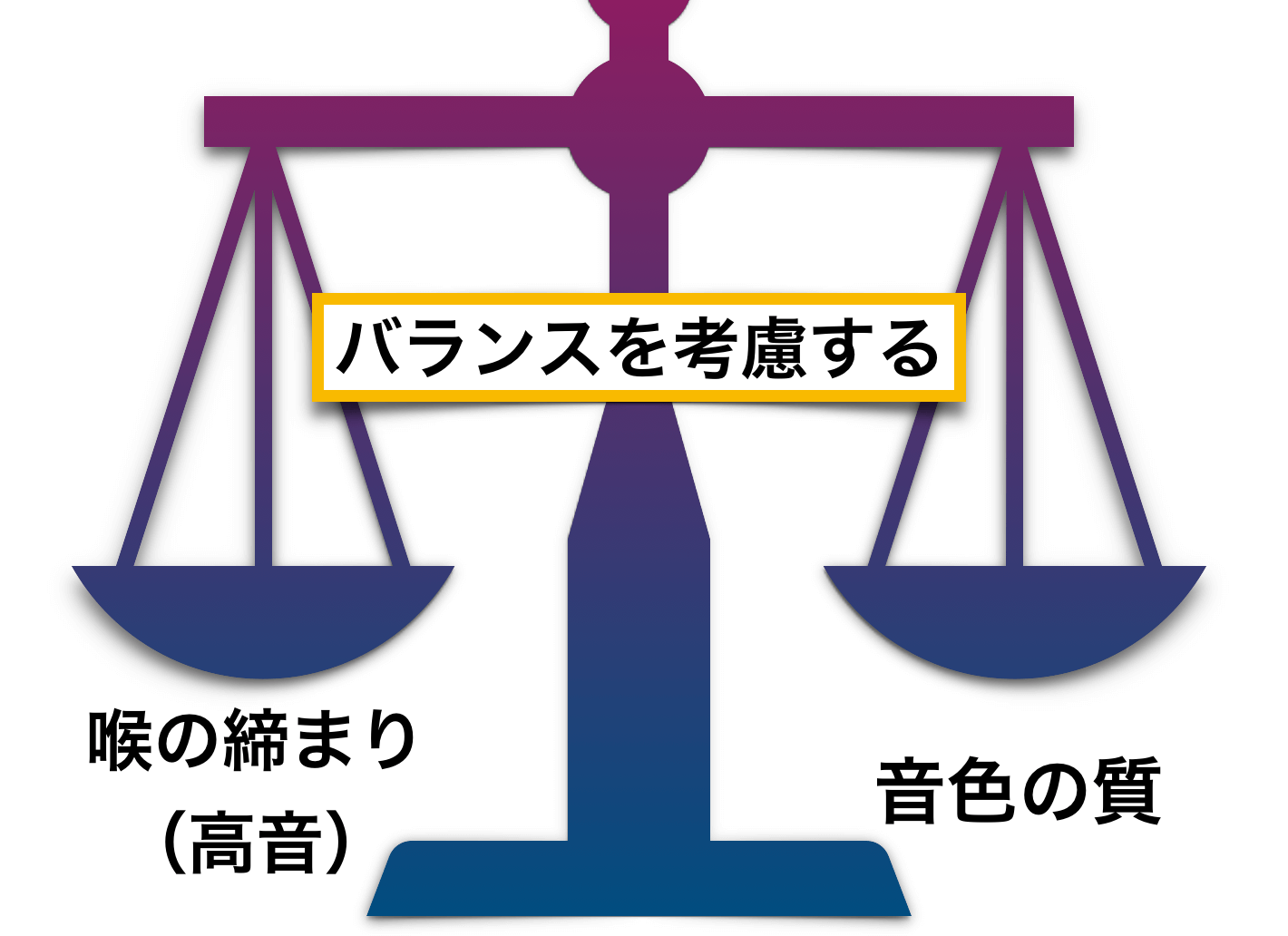

なので、ハイトーンボイスを出そうとするとき、『喉の締まり・固定』による得られる「高音」と、失う「音色の質」を上手く天秤にかけながら、最適なポイントを考慮する必要があります。

「喉の締まり」側に重りを乗せれば乗せるほど、魅力は失っていくということです。

ここで一つ問題になるのが、音色の質はジャンルによって考え方が変わるということです。

例えば、比較的「喉の締まり」側に重りを乗せやすいのが、ハードロックやメタルなどの激しい演奏スタイルの音楽ジャンル。楽器の演奏が激しいので、「尖った発声」が逆にちょうどよくなったりするのです。

こういうジャンルでは、ある程度喉を締めても音色の質が落ちにくいという見方ができますし、なんならある程度締めた方が褒めてもらえるということもあるかもしれません。

逆に静かなジャズなどでは、少しでも喉が締まって尖った音になると、悪い音色だと感じることが多くなるでしょう。

喉の健康面

ハイトーンボイスを出したい人には、「リスクなんて関係ねぇぜ」というハードロックな人も多いかもしれませんが、リスクは頭に入れておきましょう。

というのも、喉や声帯を締めたり固めたりする発声は、喉を壊しやすいですし、じわじわと発声の質が落ちていく可能性があります。

練習方法の前にこんなことを言うのもなんですが、やはり、地声の一定の限界を超えた発声をしているわけですから、それ相応の負荷がかかるものだと言えるのですね。

仮に、トレーニングして使いこなせるようになったとしても、長期的に使えるかどうかはまた別のお話です。

ハイトーンボイスを出せるようになった時が能力のピークで、以降は使えば使うほどに声が出なくなっていくということもありえます。

特に「低い声帯・普通くらいの声帯を持っている人」は気をつけましょう。

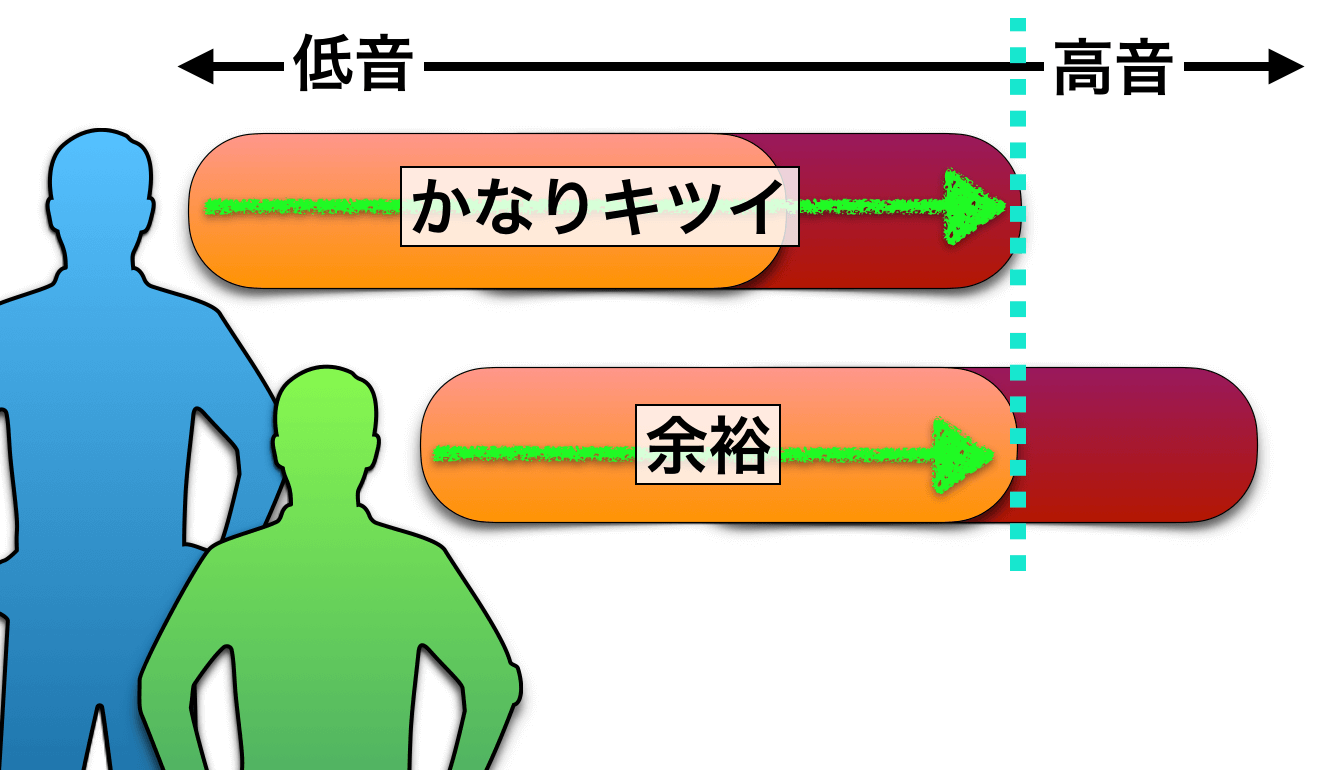

というのも、世の中のハイトーンボイス使いは「高い声帯を持っている人」が多い傾向にあります。もちろんそうではない人もいますが、高い声帯を持っているからこそ、ハイトーンボイスを使いこなしやすいという人はかなり多いのですね。

低い声帯の人がそういう人たちと同じ音域に挑戦すると、声帯の差による負荷の違いから、喉を壊してしまう可能性が高くなります。

そもそも、低い声帯を持った人にとっての”ハイトーンボイス”は、高い声帯を持った人にとっての”地声の一定の限界の範囲内”だったりすることもあります。

このように人それぞれの声帯の違いによって、ある音階に対する頑張り度合が違うので、「あの人ができるなら自分も大丈夫」とはならない点に注意しておきましょう。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る

ハイトーンボイスの練習方法

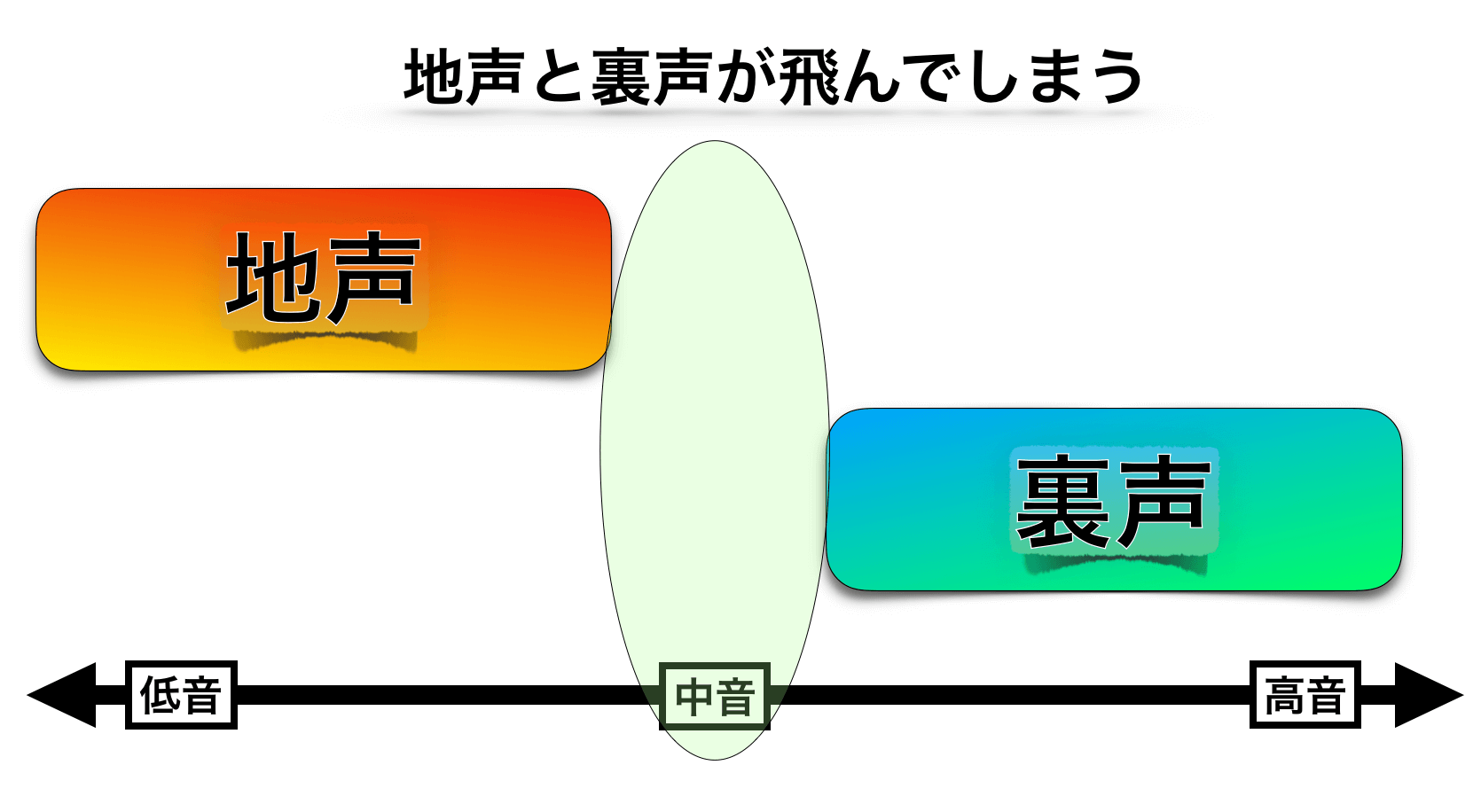

まず大前提として、「地声の一定の限界」までをしっかりと開発し、それ以降は裏声を綺麗に出せる状態を作るというのが必須です。

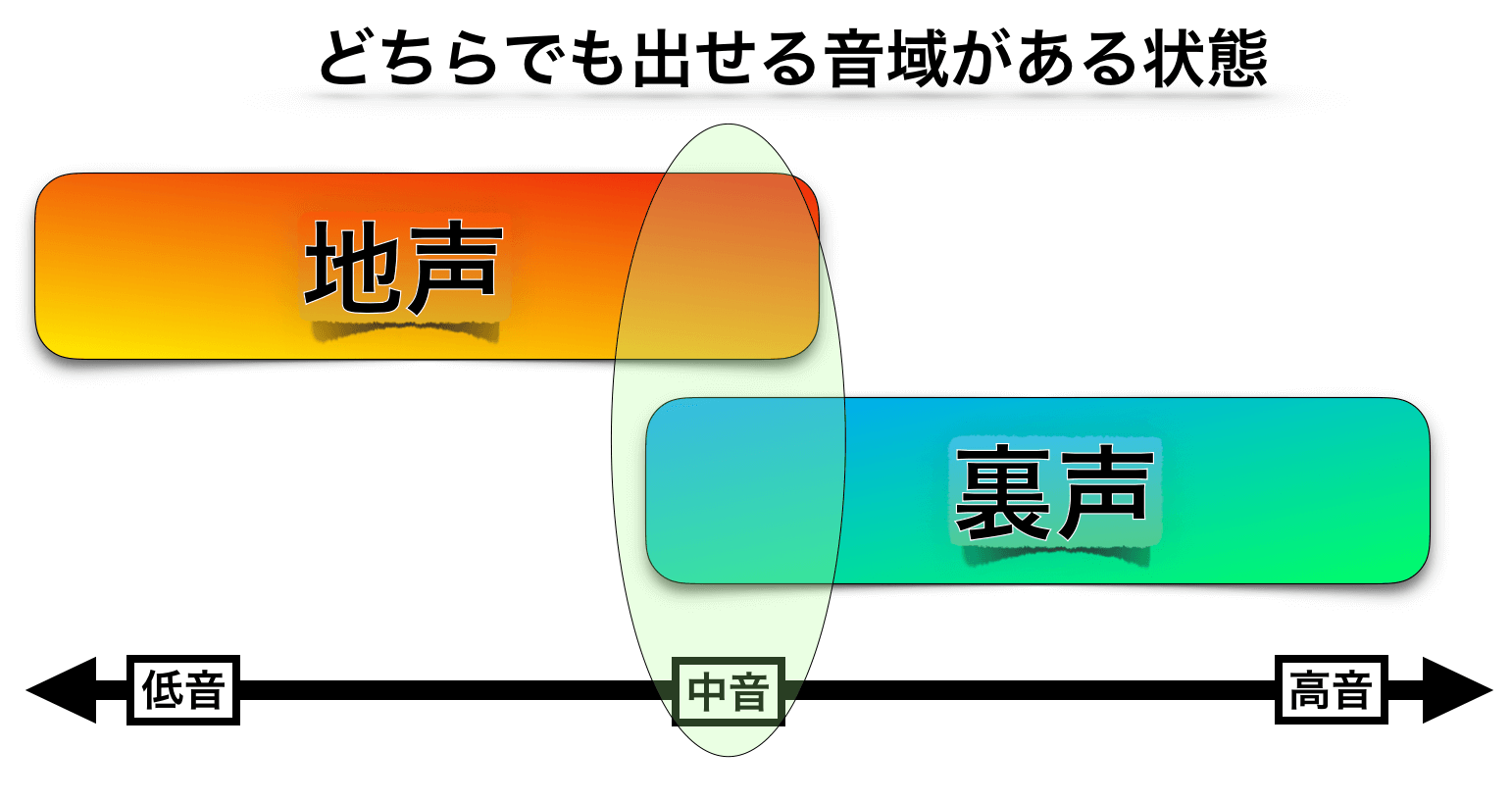

つまり、地声から裏声までが綺麗につながっている状態を作るということです。つながっているということは、実質的には「地声と裏声の音域が重なっている」とも言えます。

つまり、この状態ではダメで↓

この状態が必要ということです↓

特に、裏声の低音域が地声の音域帯にしっかりと重なっているかどうか(=裏声の低音域がしっかりと出せるかどうか)で考えるといいでしょう。

『地声と裏声を使えばその音域内の歌は自由に歌える』という状態を目指します。

人によっては、この前提条件を達成するまでにかなりの時間がかかるかもしれません。上記の状態は、声帯の開発状態としては良い状態と言えますから。

しかし、これを達成せずに無理に高音を出そうとすると、悪い発声を身につけてしまったり、裏声が出なくなってしまうなどの問題を抱えるリスクが高まります。一度そうなってしまうと、元に戻すのも大変になってしまうので、まずはこの前提条件を満たしてから取り組みましょう。

練習方法

まず、地声の限界付近を発声します。そしてそれ以降の音階を上げる際に、『息を強める』『喉締め・声帯を硬く使う』というハイトーンボイスの要点を意図的に作っていきます。

意識としては「先に息を強め、それを支えるために喉を少し固定する」という感じがいいかと。

「息の力」「喉と声帯の締め」のバランスを探りながら少しづつ発声練習します。

この時、「ネイ」「ヤイ」トレーニング・リップロール・グッグトレーニング・タングトリルなどの脱力を促すトレーニングを活用するのもおすすめです(*特に、「ネイ」「ヤイ」トレーニングがおすすめですが、トレーニングには向き不向きがあります)。

もしくは、感覚を掴むためにエッジボイスのトレーニングも効果的かもしれません。エッジボイスは通常、喉や声帯を脱力させて行うのですが、この目的の場合には、少し喉や声帯を固めるようにしてトレーニングするといいでしょう。

とにかく、

この限界以上の締まり・固定感・息の強さ、などを何度も練習する内にだんだんと感覚を掴み、一定の限界以上の発声をコントロールできるようになってくるでしょう。

ただ、先ほど述べたように必ず「高音」と「音色の質」の問題が生まれるので、そこは自分の判断でどこまでいけるかを考えましょう。

いくらトレーニングしてもこれ以上はどうにもならない、というところまで来たら、そこが自分の声帯にとっての限界かもしれません。