今回は、『声の音程を調節する二つの筋肉の力・働き』についてのテーマです。

この記事は

- 声の音程をコントロールする二つの力

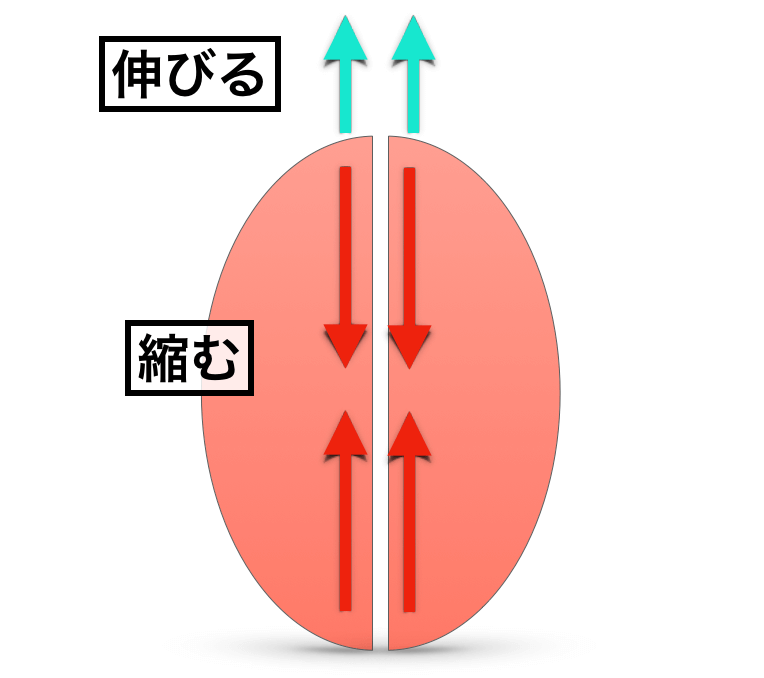

- 声帯が伸びる動き(声帯伸展)について

- 声帯が縮む動き(声帯収縮・弛緩・緊張)について

という内容です。

声の音程をコントロールする「二つの力」について

声の音程をコントロールする力は、主に二つあります。

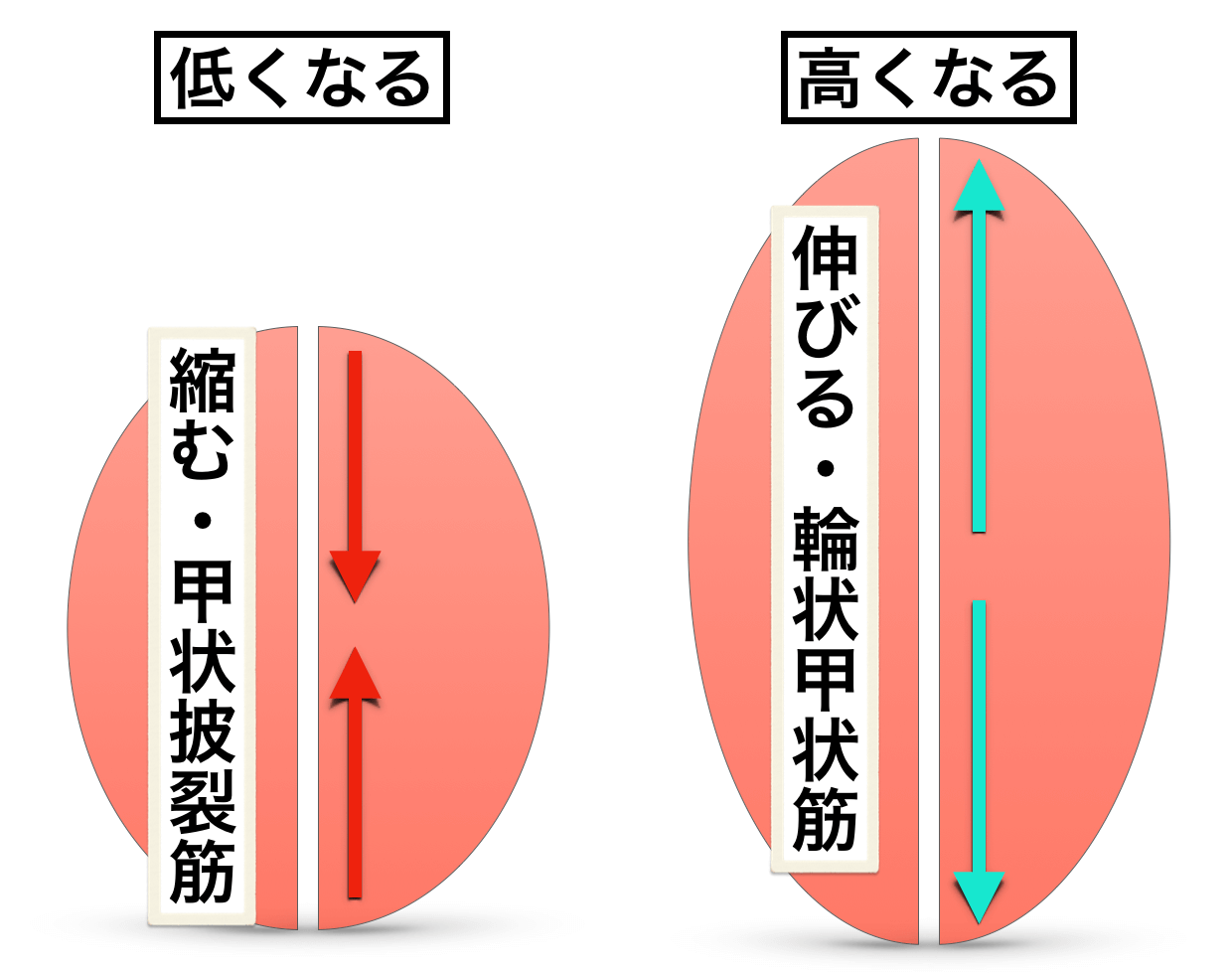

- 『声帯が伸びる(声帯伸展)』→輪状甲状筋

- 『声帯が縮む(声帯収縮・弛緩・緊張)』→甲状披裂筋

という二つの力です。

先に簡単にまとめておくと、

声帯が伸びる

- 音程を高くする働きがある。

- 主に輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)という筋肉が働いている。

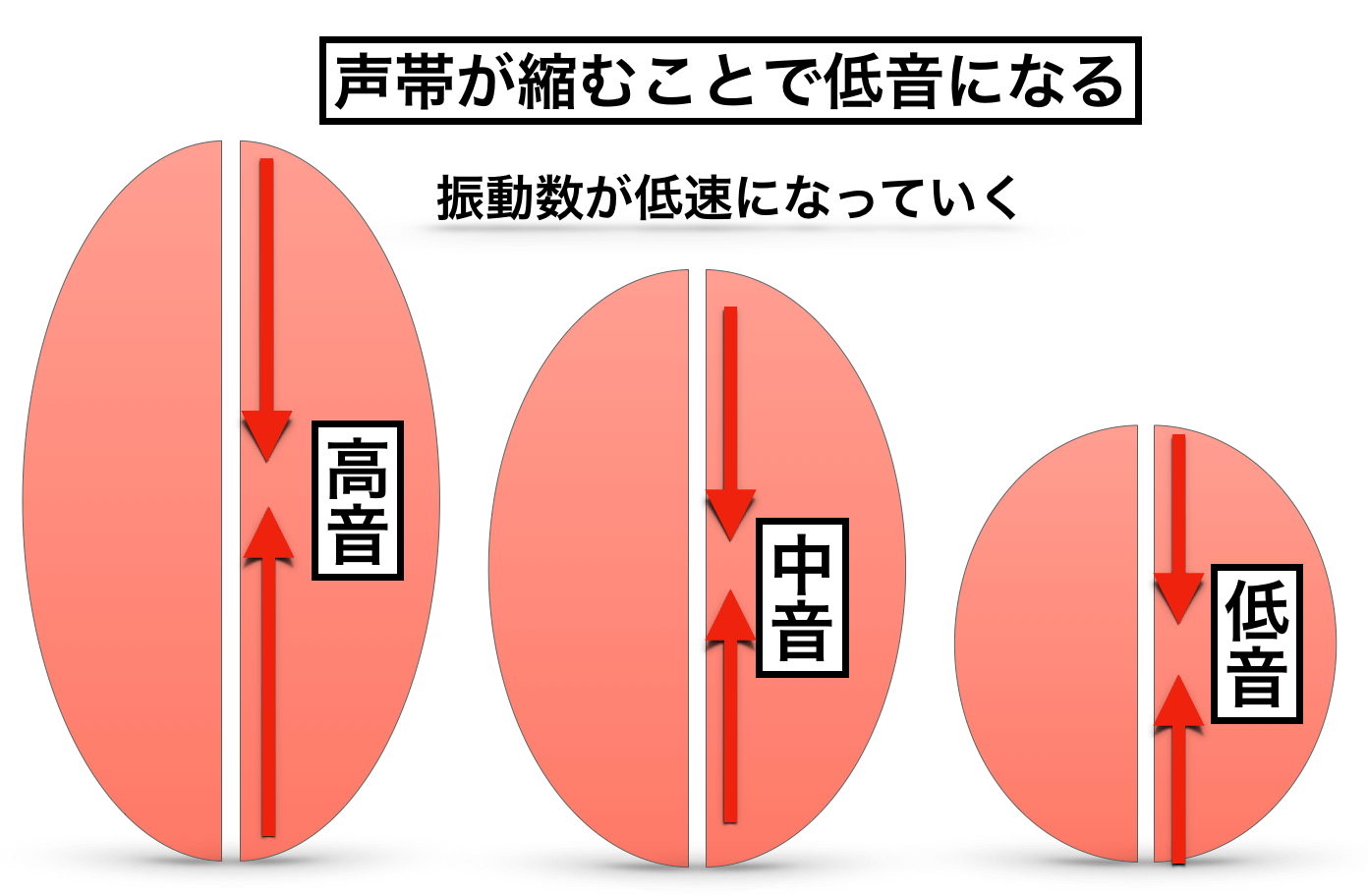

声帯が縮む

- 基本的には音程を低くする働きがあるが、高くするときにも役立つことがある。

- 主に甲状披裂筋(こうじょうひれつきん)という筋肉が働いている。

声帯は、伸びたり縮んだりして音程を調整しているのですね。

それぞれに動きについて掘り下げていきますが、先にイメージを見ておくといいかもしれません↓

この「伸びる」「縮む」という、二つの声帯をコントロールしている作用について掘り下げていきます。

声帯が伸びる動き(声帯伸展)

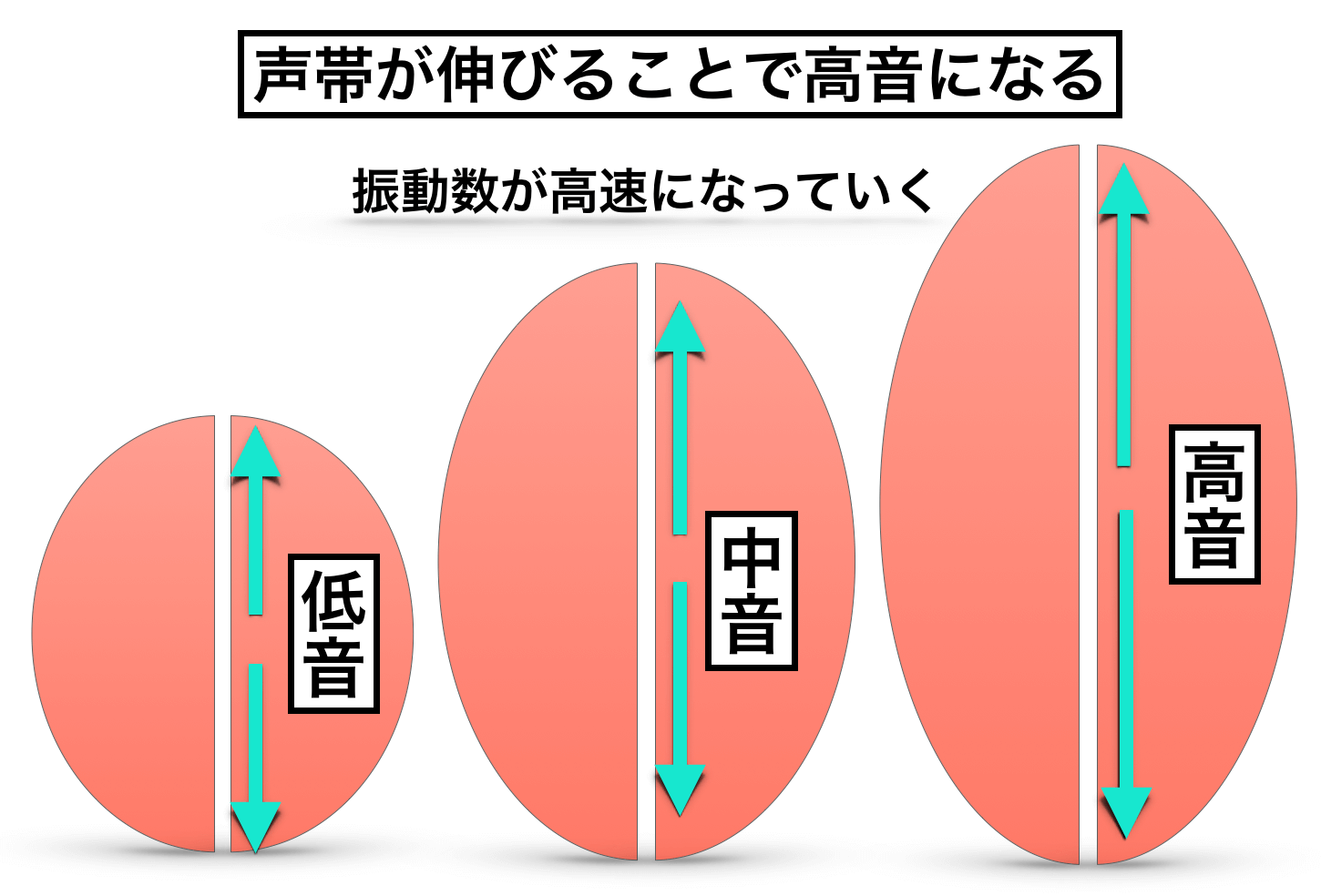

声帯を引き伸ばす力は、音程をコントロールするメインの力です。

これは、輪ゴムをイメージするといいと思います。輪ゴムを指で弾くとき、引っ張れば引っ張るほど振動数が高速になるため高い音が鳴りますね。

もちろん声帯は輪ゴムのような形ではなく、2枚のひだ状のものなのですが、考え方は輪ゴムと同じようなものと考えても特に問題ないでしょう。

『声帯が伸びる』という動きは、音程を調節している2大要素の一つです。

声帯が伸びるのは、どういう原理?

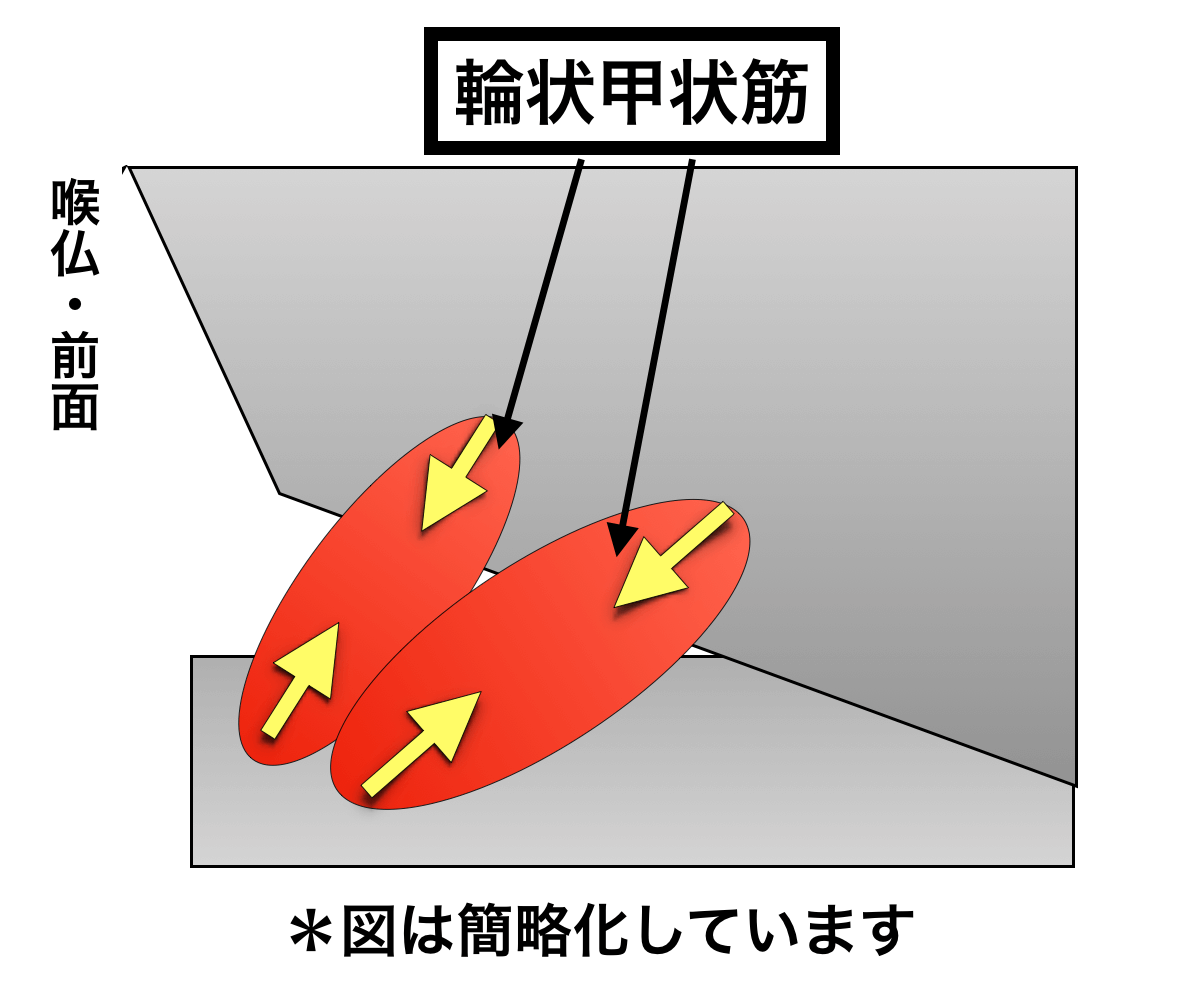

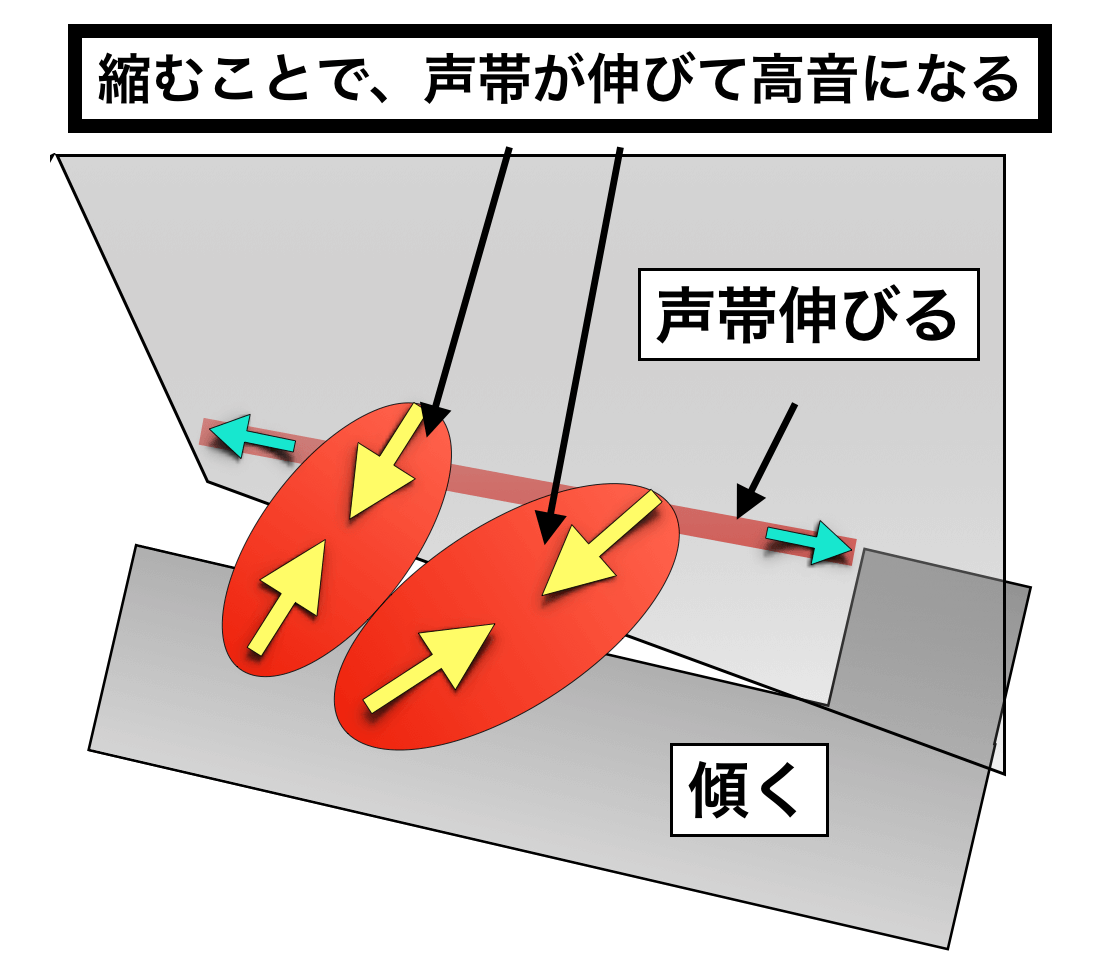

声帯が伸びる動きは、輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)という筋肉が主役です。

これは、声帯がある部分(喉仏の部分)を横から見た図です。

このように、筋肉が関節(輪状甲状筋関節)を動かして、その結果声帯が伸びるという少し複雑な動きをしています。厳密にはこの関節はスライドしつつ傾くとされていますが、細かいことはおいておきましょう。

具体的なイメージ(*再生位置)↓

声帯が伸びる体感

- まず、何も意識せずに楽に出せる音で声を出してみてください。「あー」。

- 次に、自分が出せる地声の最低音を出してみてください。「あー」。

- この最低音「あー」から先ほどの楽に出せる音「あー」までをつなげて交互に発声してみてください。

- 「あーあーあーあーあーあーあーあー」

- これで、声帯の伸び縮みがなんとなく体感できるはず。

喉の中の動きなので、しっかりと声帯が伸びていることを体感することは難しく、「そんな感じがしないでもない」くらいの感じかもしれません。

わかりにくい人は、音程の振り幅を大きくしたり地声と裏声にしたりすると、ある程度わかりやすく感じるはずです。

声帯が縮む動き(声帯収縮・弛緩・緊張)

声帯を縮める力は甲状披裂筋という筋肉が関わっており、低い音にするという動きがメインです。

さきほどの伸びる力の逆をイメージするといいでしょう。

この動きは見方によって縮んでいる(収縮)とも言えますし、ゆるんでいる(弛緩)とも言えますし、硬くなっている(緊張)とも言えます。

これが、音程を調節している2大要素のもう一つです。

声帯が縮むのはどういう原理?

声帯が縮む動きは、甲状披裂筋(こうじょうひれつきん)という筋肉が活躍します。

これです(*再生位置)↓

主に外側が『甲状披裂筋』内側は『声帯筋』と呼ばれますが、難しいことは抜きにほぼ『声帯そのもの』と捉えた方が、簡単に考えられるかもしれません。

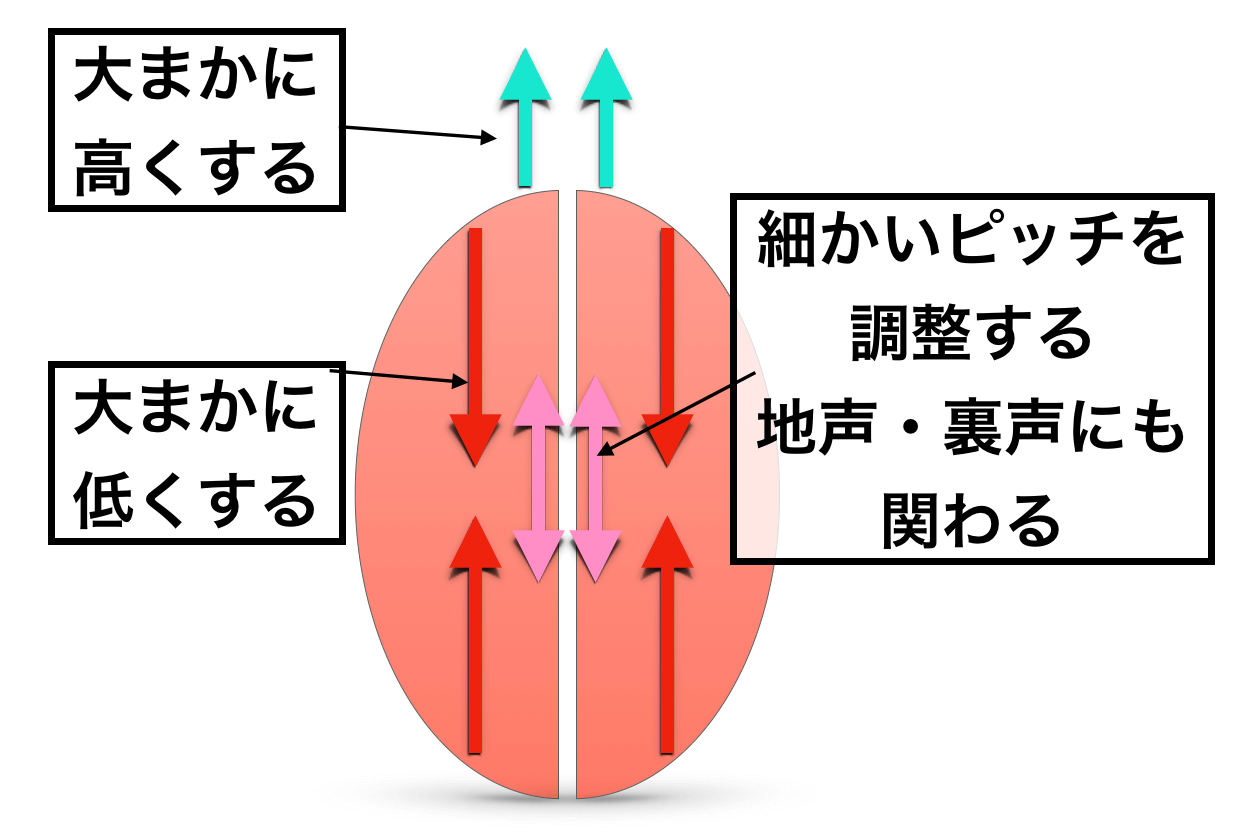

先ほどの伸びるという動きは、外側からの力で伸びていましたが、縮む力は声帯という筋肉そのものが縮むのですね。

なので、声帯は『外側から引っ張って内側が縮む』=『伸びながら縮む』という動きができるということになります。

声帯は複雑ですね。

特にそれを可能にしているのが、一番内側の『声帯筋』と呼ばれる部分(*先ほどの動画の23:20〜)で、この部分は声帯全体の大きな伸び縮みに対して、ある程度独立して動くことができると考えられます。

なので、細かいピッチコントロールに重要とされていますし、「地声」と「裏声」の切り替えにも関わっています。

この内側の声帯筋の動き(硬さ)によって声帯の振幅が変わるため、音程も変化するということですね。

ただ、ここまで細かく考えると少し厄介なので、大きくは「伸びると高くなる」「縮むと低くなる」と簡単に考えていいと思います。

裏声の仕組みに関しては『声が裏返る仕組み』についての記事にまとめています。

まとめ

声は

- 声帯が伸びると高くなり、輪状甲状筋がその主役である

- 声帯が縮むと低くなる、甲状披裂筋がその主役である

ということです。

歌においては、基本的にそこまで強く意識するべきものでもないでしょうが、仕組みをイメージしておくことで発声しやすくなることがあるかもしれませんし、トレーニングに役立つこともあるでしょう。

-

-

『声帯コントロール』の鍛え方について

続きを見る