今回は、「楽器のような歌声を作る方法(*ポップスなどマイクありの歌唱向け)」についての研究考察です。

まず結論から言うと、声の楽器化に必要な要素は

- 倍音が多い発声(息がしっかりと流れるいい音色の発声)

- 共鳴が最適化された発声(いい音色を自然に共鳴させる)

という二つがだと考えられます。

この二つの条件から『歌声を楽器化』を紐解いていきます。

目次

楽器のような歌声の条件は「①倍音」と「②共鳴」

まず「楽器のような歌声とはどんな声?」という部分ですが、これは簡単にわかりやすく言えば

- 話し声から歌声に切り替わった時に、「うわ、綺麗な声」「楽器のようだ」と感じるような声

です。

皆さんもプロのシンガーが話しているときから急に歌い出したときに、「すごい綺麗な声に変わった!」と感じたことがあると思います。そんなイメージです。

話し声と歌声の差に着目すると『楽器のような声』がイメージできます↓

このような声が「楽器のような声」。

シンプルに言ってしまえば、『歌が上手い人の歌声』です。

今回は、このような発声を『楽器化された声』として、「どうすればこの発声ができるのか?」を掘り下げていく内容ですが、その条件が冒頭で書いたように、

- 倍音が多い発声(*重要)

- 共鳴が最適化された発声

という二つが重要になると考えられます。

①倍音が多い発声

楽器のような声を作る上で一番重要なのが、『倍音』だと考えられます。

倍音という言葉がよくわからない場合は、「綺麗な音色の成分」「心地よい音色の成分」と捉えてもいいと思います。詳しくは、ここでは省略して話を進めます。

-

-

声の『倍音』の出し方について【意識するべきは「息」と「声帯の鳴り」】

続きを見る

例えば、良いギターやピアノなどを褒めるときに「豊かな倍音がある」などと言ったりしますね。つまり、単純に考えると『いい楽器ほど倍音がたくさんある』のです(*もちろん、倍音にも色々あり何でもかんでもあればいいというわけではないですが、ここでは簡単に考えましょう)。

そして、楽器と同じように、歌声がいい人・楽器のように鳴る人は声の中に

- 美しい倍音(成分)

- 心地よい倍音(成分)

- 通る倍音(成分)

が多いということが言えます。

では、どうすれば歌声の倍音を増やせるのか?

それは「息の流れ」によって生まれるというのが、一つの大きな答えだと考えられます。

例えば、「歌声にどれだけの倍音が含まれるのか・息が流れるのか」が特にわかりやすいのは『普通の話し声と歌声の差』を比較した時でしょう。

「話し声の息が流れる量」と「歌声の息が流れる量」に注目です(*わかりにくい場合はイヤホン推奨)↓

このように美しい歌声は「話し声」と比較して息がたくさん綺麗に流れています。

つまり、声の倍音を作るには『息を綺麗に流せばいい』というのが、一つの大きな答えと言えます(*あくまで”一つの”答え)。

そして、この息の流れを”ベースにして”、鳴りの成分を多く乗せることで「カリカリ」「ジリジリ」とした成分を含む『芯のある声』になる(*持っている声質の”鳴りやすさ”も多少影響すると考えられる)↓

”鳴りの倍音(成分)”も歌声を構成する重要な倍音と言えるのですが、ポップスにおいては「ベースは息の流れである」という考え方がかなり重要でしょう。

息の流れの上に鳴りを乗せるイメージです。ロックなどのガツンとした発声も、結局「息の流れ」が大事になります(*声のマイクへの乗り方に大きく関係するので)。

どれだけ強い鳴りでも、ポップスの発声は息が綺麗に流れます(*再生位置3:22〜)↓

逆に「鳴り」をベースにすると、クラシックのような大きな声量を生み出す発声になります(*つまり、「クラシックにおける声の楽器化」は少し条件が違う。ここでは省略します)。

この「何をベースにするか」の違いは、『整数次倍音と非整数次倍音から”発声の型”を考える』の記事にて詳しくまとめています。

とにかく、

声を楽器化させるための一つの条件は『倍音』で、倍音を増やすためには『息を綺麗に流す』ことが大事になる。

さらに言えば、この「倍音(声の音色の質)」はプロの歌声の一般人の歌声の違いの核心部分でもありますし、これを追い求めること=真に歌が上手くなるとも言えるでしょう。

面白いことに倍音を取りにいくと、高いレベルであらゆる技能(ピッチやリズム)などを取りにいけると考えられます。

歌が上手いシンガーたちは結局倍音の多い発声をしているから、歌声が綺麗でピッチが良くてリズムが良くて・・・という風に考えることができるわけです。

「ピッチやリズムがいいから倍音が多い発声ができる」のではなく、「倍音が多い発声ができるからピッチやリズムがいい」というのが、歌の面白いところです。

-

-

プロの歌声と一般人の歌声の違いの『核心』について

続きを見る

②共鳴が最適化された発声

「最適化(optimization)」とは、IT用語などでよく使われますが、簡単に言えば『ある目的に対して複数ある要因を整理・調整して、最もいい状態になるようにすること』です。

つまり、『最もいい共鳴をさせるために必要な条件を揃える』ということ。

その条件を満たすポイントは

- 「共鳴は増幅の役割でしかない」ということを理解すること

- 共鳴腔に害を与えないこと

- 個人個人に合った共鳴を作ること

という3つだと考えられます。

①共鳴はあくまで増幅の役割

楽器のような声を作る上でまず大事なのが、『共鳴を考える前の段階で、発声の質はほぼ決まっている』ということを理解することでしょう。

言い換えると、『”共鳴から”操作しても楽器のような声は作れない』と考えられます(*クラシックは除く)。

「え。」と思うでしょうが、共鳴は

- 息と声帯で作られた音色を増幅させるもの

です。

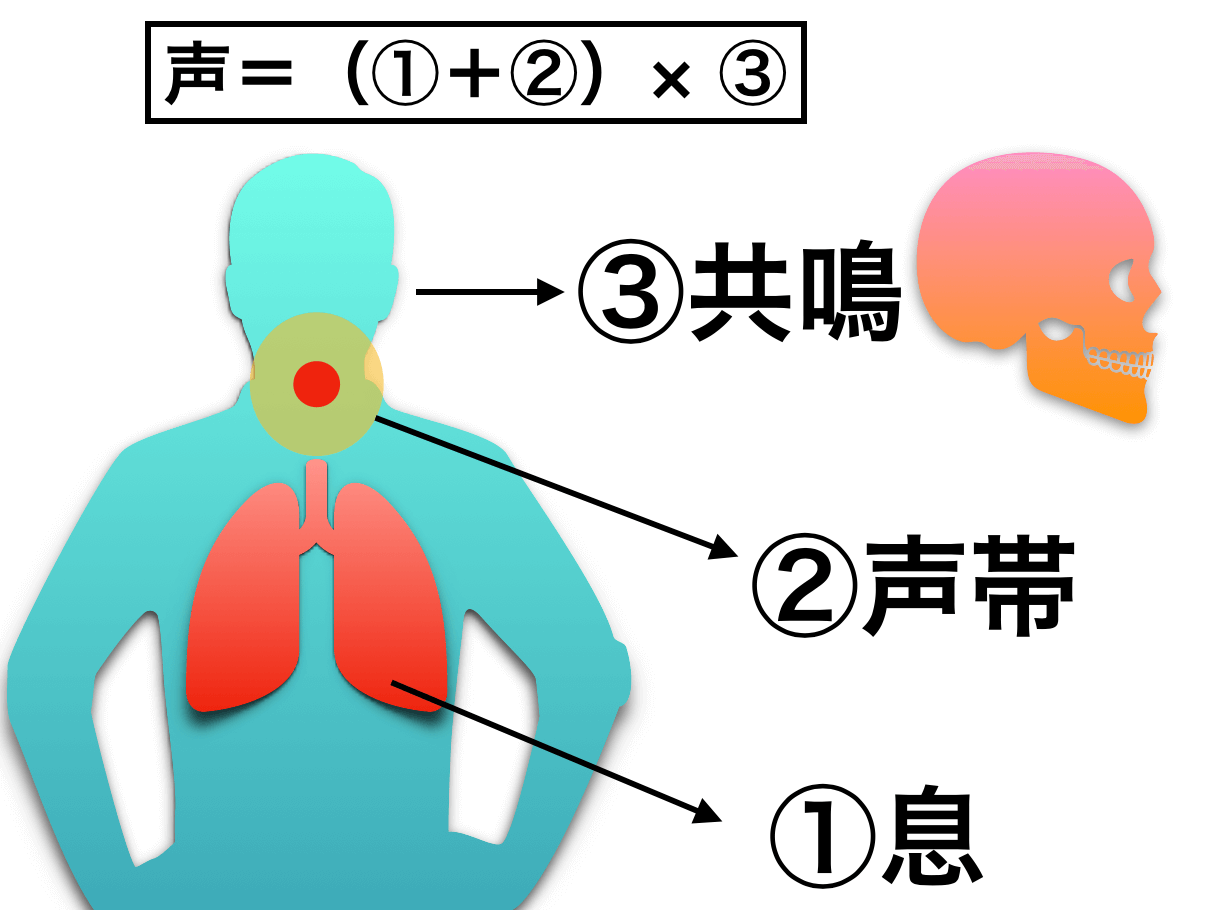

「発音」を除けば声は3つの要素によって作られ、それには順番があります。

- 息=『原動力』

- 声帯=『調節』

- 共鳴=『増幅』

①②③と順番に作られていくので、増幅部分が担える役割はそんなに大きくはないのですね。

『共鳴は大事』とはよく言いますが、それは言葉足らず。

正しくは、『”どんな音色”を共鳴させるかが大事』かと。

もし共鳴の大きさ自体が音色の良し悪しの根本に関わるのなら、そもそも共鳴腔(頭蓋骨)が小さい子供は、綺麗な発声ができないという理屈になってしまいますが、そうでもないですよね↓

このように、小さな共鳴腔(頭蓋骨)でも楽器のような歌声になる。

つまり、

まずは

- 共鳴を操作していい音色を作るのではなく、”いい音色を作れば綺麗に共鳴する”

と考えることが大事d。

なので、『倍音の多い声』を「息と声帯での段階」で作っておくことが大事なのですね。

②共鳴腔に害を与えないこと

とは言え、どんなに「息」と「共鳴」の段階でいい音色を作っても、共鳴腔の状態があまりにひどい状態だと綺麗に響きません。

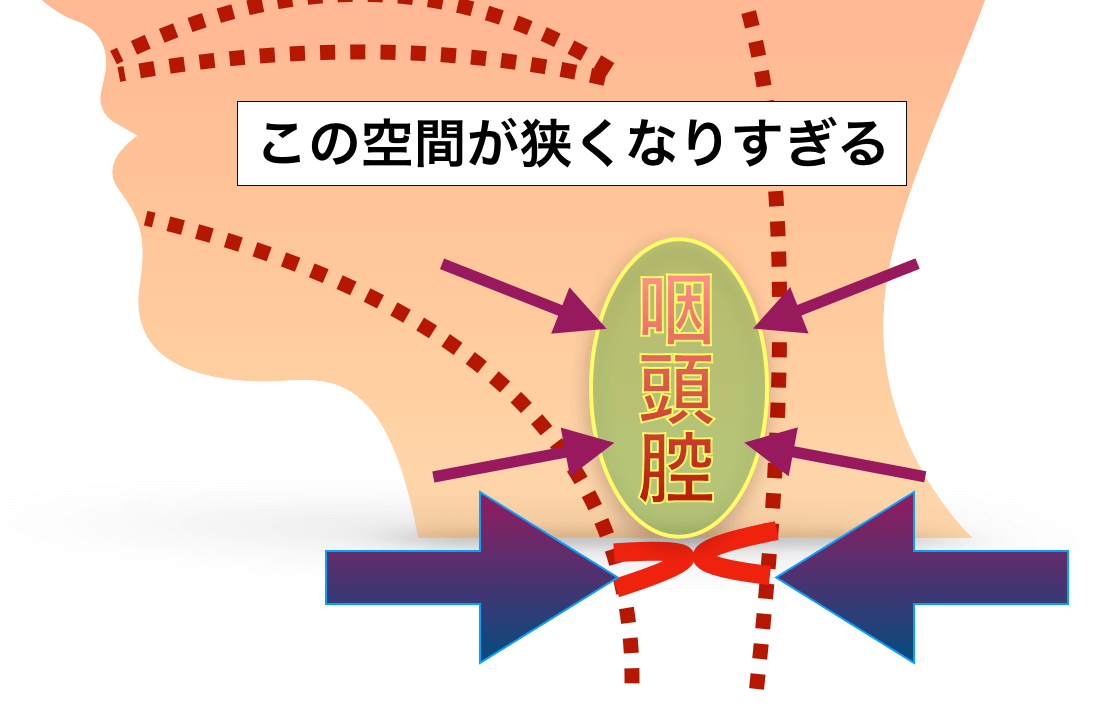

これはわかりやすく言えば、”喉締め発声”など共鳴空間を狭くしてしまう音色にならない発声にする必要があるということです。

喉締め発声が「なぜ聞き苦しいのか」というのは、『喉が締まるから』ではなく『喉が締まることにより、音が共鳴する空間が狭くなることで音色の魅力を失うから』というのが正確ですね。

例えるなら、

アコースティックギターのボディに空いている穴を塞いでしまうみたいなもの。

いくらいい音色があっても、音にはある程度の共鳴空間が必要なわけです。

つまり、倍音の多い声を作っても共鳴腔がそれをダメにしてしまうことはあるので、「共鳴は害のない状態を保つ必要がある」ということ。

③個人個人に合った共鳴を作る

「共鳴」は、骨格(頭蓋骨の形・喉周りの形)によってほとんど個性が決まっています。

つまり、人それぞれコントロールできる範囲や魅力的な響き方が決まっているということですね。

なので、楽器化は

- 『自分にとっての自然な響きに逆らわないこと』

が大事になります。

例えば、わかりやすいところで行くと「音が明るく上に抜ける上方向へ響きやすいタイプ」と「音が太く深く下方向へ響きやすいタイプ」の違い↓

どちらも最高の音色(歌声)ですが、音色の特徴が違いますよね。

このように、共鳴にも個性があり、その骨格や喉の作りによって最適な(魅力的な)共鳴はある程度決まっています。

例えば、スティービーワンダー(左)が「無理に上方向への響きやすさをできる限り捨てて、とにかく太く深い声を出そうとする」。トムジョーンズ(右)が「無理に下方向への太さをできる限り捨てて、とにかく明るく上に抜ける声を出そうとする」。

こういう行動は、楽器化の妨げになるということです。

とは言え、おそらくお二人ならある程度いい感じになってしまうのでしょうが、通常の歌声の方が圧倒的に良い音色であることは想像できますよね。

つまり、自分に最適な共鳴に逆らうことは楽器化から遠ざかる行動になるので、自分にとって自然な共鳴を意識することが重要だと考えられます。

これはある意味『魅力的な共鳴は誰しも作れるが、それが自分にとって理想の共鳴であるとは限らない』とも言えるでしょう。

「共鳴の最適化」をまとめると、

『共鳴を操作したり意識的に広げる』のではなく、『①いい音色を作れば自然と綺麗に共鳴する』という意識が重要。

ただし、いくらいい音色を作っても共鳴腔を狭くすると音色の魅力を失うので『②共鳴腔に害を与えないこと』が大事。

また、自分に適さない共鳴を作ろうとするのではなく『③個人個人に合った共鳴を作る』ことを心がける。

楽器のような声を作る練習方法

以上のようなことから

- 息がしっかりと流れるいい音色の声を身につける

- いい音色を自然に共鳴させる

という二つで楽器のような声を作れるということになります。

トレーニングの流れは

- 「息がしっかりと流れる発声」を身につける

- 倍音が多い発声の範囲を広げる

- 「自分の声帯」に適した範囲で鍛える

- 共鳴が最適化されることを意識

という感じで進めるといいかと。

①「息がしっかりと流れる発声」を身につける

まずは、

- 『息がしっかりと流れる発声』を身につけること

が鍵でしょう。

要は「スーー」という倍音を含む発声を身につけるということです。

考え方はシンプルで「息をたくさん吐けばいい」「息をしっかりと流すように声を出せばいい」のですが、最初はなかなか上手くいかないでしょう。

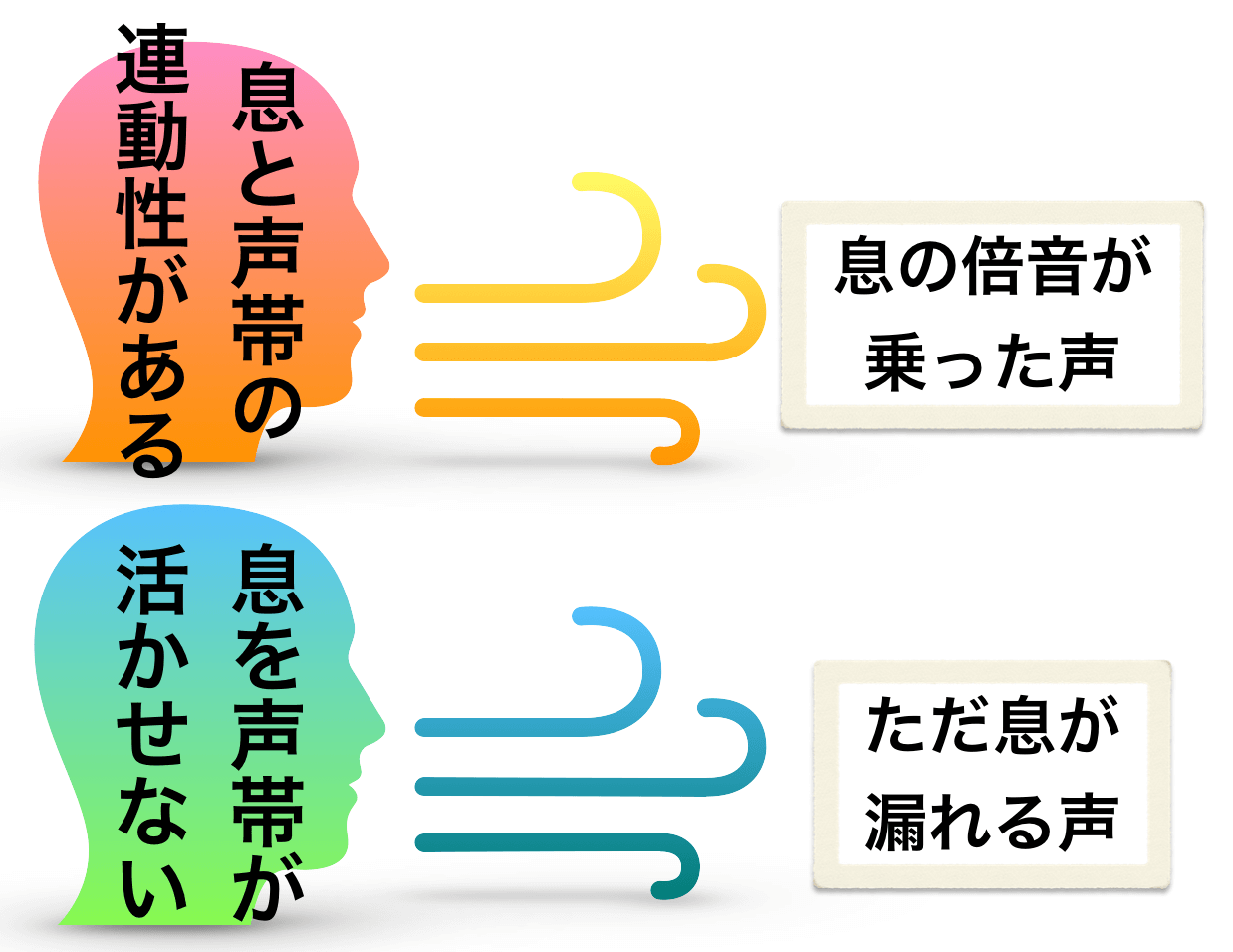

これが『息と声の連動性の問題』です。

いくら息の力が強くとも、声帯と上手く連携が取れた動きができないと「ただ息がたくさん出る声」になってしまうのですね。

肺活量や息のコントロール能力に長けたスポーツ選手でも、いきなり楽器のような声を出せるとは限らないのはこのためです。

歌においては、話し声で使わないような高度な声帯との連動性が必要になり、ある程度訓練しないと最初は上手くはいかないかもしれません。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

なので、

まずは、一番出しやすい音だけでもしっかりと息が流れる発声ができるようにしましょう。

まずは、ウィスバーボイス(無声音)を出します(*再生位置のように)↓

無声音は、誰もが息が「スー」と流れると思います。

この「スー」という成分を維持したままの意識で「あーー」と声を出す練習をすると、息が乗った声が出せるはず。

「鳴り」をしっかりと乗せて芯のある発声やパワフルな発声がしたい人も、まずは「息の流れ」を意識し、その上に「鳴り」へと乗せるように意識しましょう。

とにかく、まずは「息」から入る。

そして、「息がしっかりと流れる発声」を体に慣らして、1音だけでも楽器化できる音程を作る。

②倍音が多い発声の範囲を広げる

次に、その『息が綺麗に流れる声』が出せる範囲を広げていきます。

おそらく「出しやすい1音〜数音だけ楽器化させる」のは、誰もがそこまで大きな苦労もなくできると思うのですが、ここからが大変でしょう。

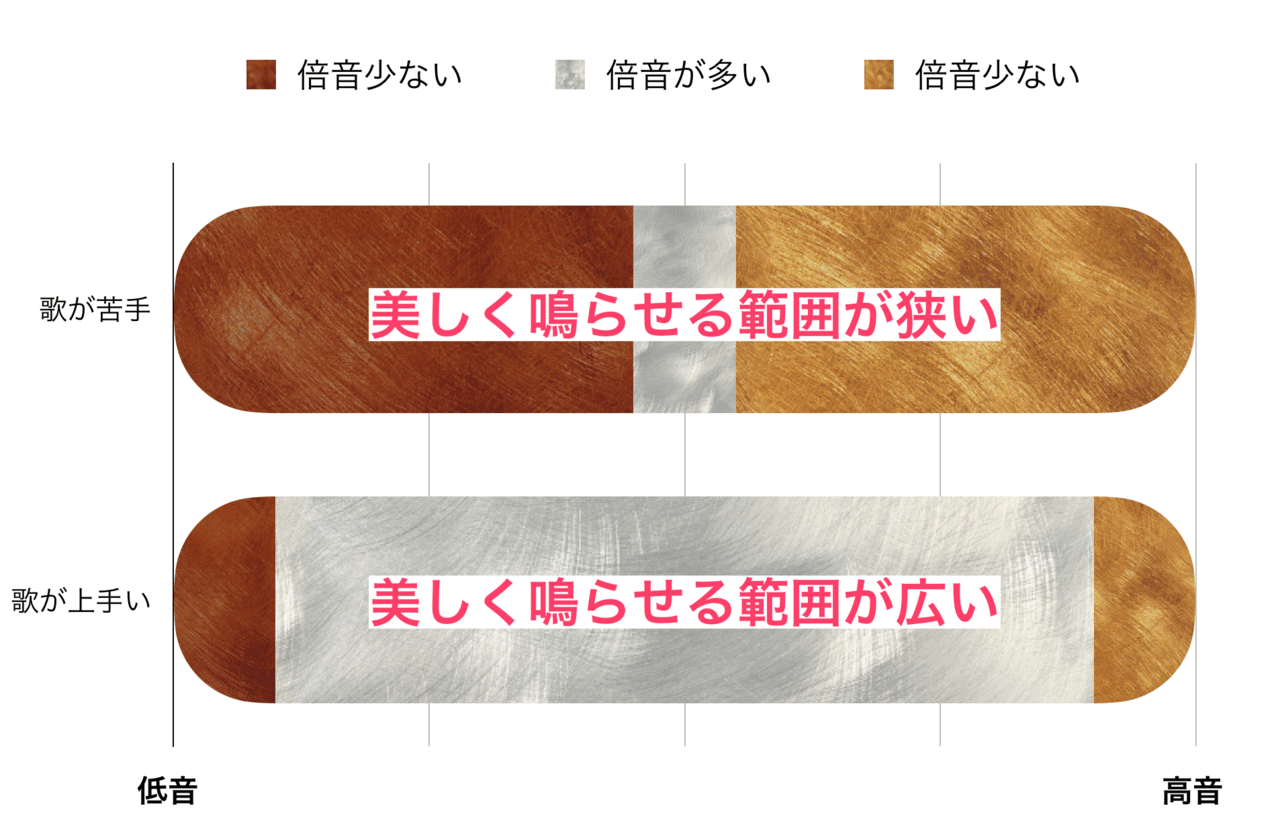

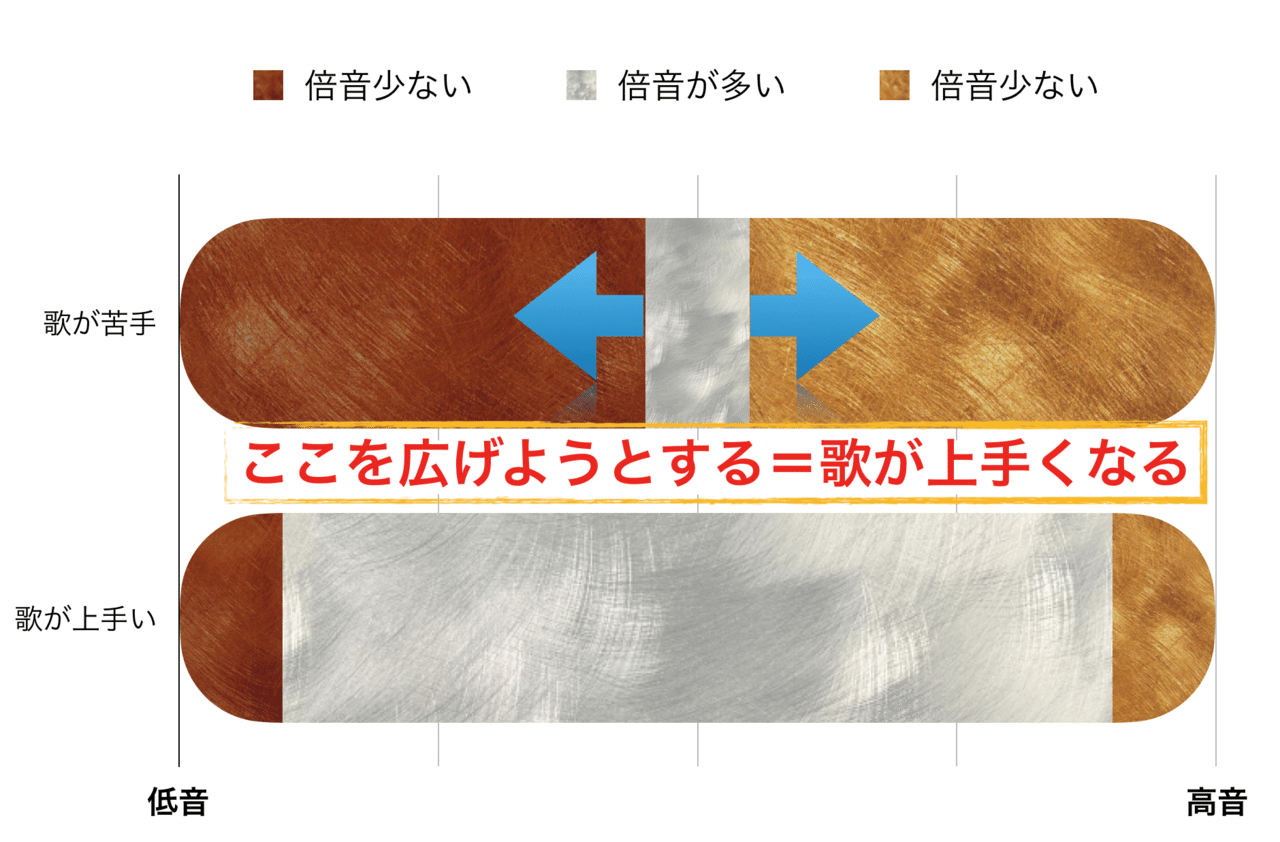

歌が上手い人と歌が苦手な人の倍音には、このような特徴があると考えられます↓

このように、歌が上手い人は倍音を保ったまま美しく低音域から高音域まで発声できるのですね。

逆に、歌が苦手な人は倍音が倍音を多く保てる範囲が非常に狭く、”音程を広くコントロールしようとすると倍音を消失してしまう(犠牲にしてしまう)ことでしょう。

つまり、いい発声ができないわけではなく、いい発声ができる範囲が少ないということ。

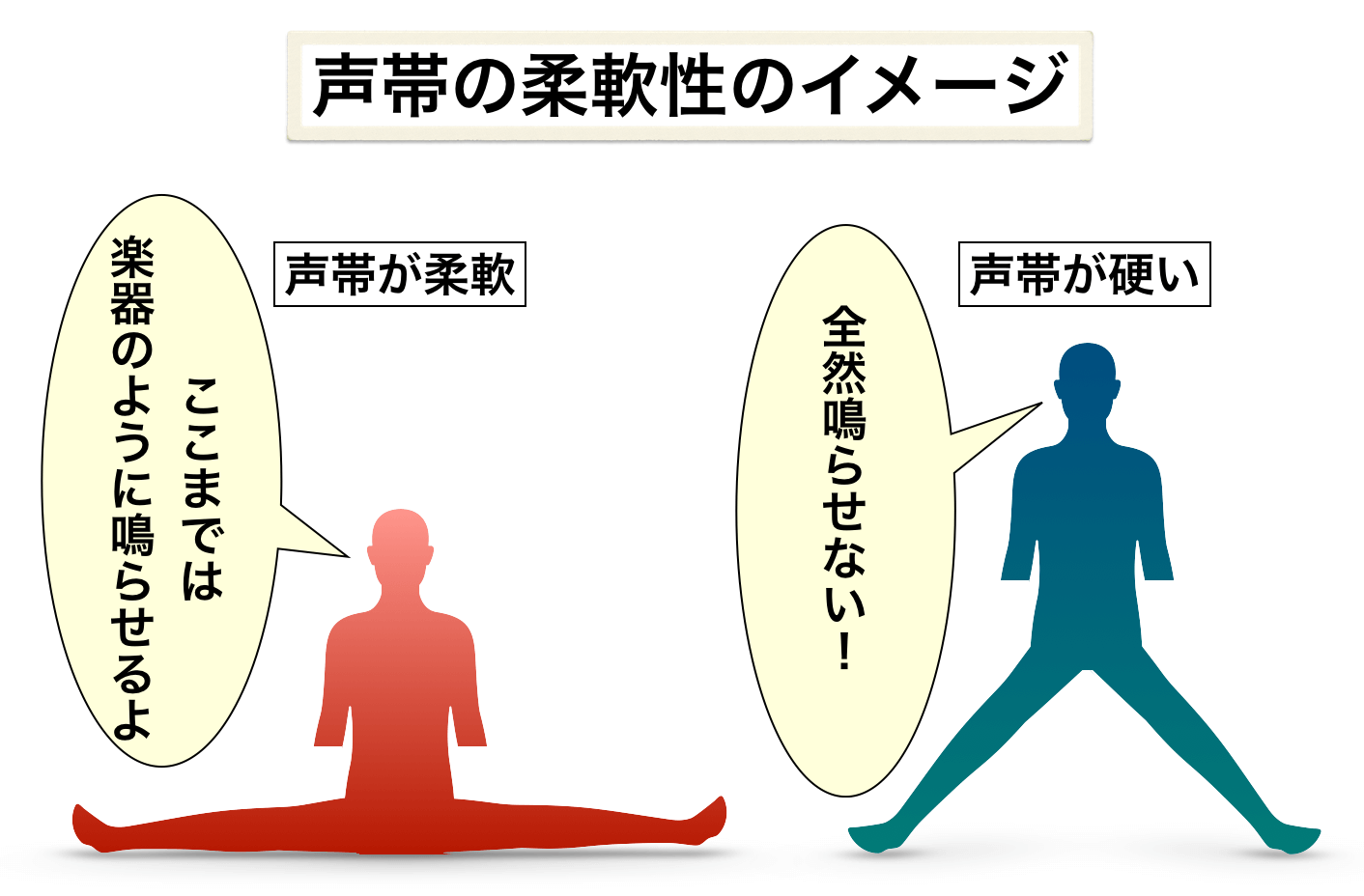

この理由は『声帯の柔軟性が足りないから』。

声帯の柔軟性は

例えるのなら「股関節の柔らかさ」みたいなもので、柔らかい人は無理なく180度開脚できるし、硬い人は全然開かない。

これと同じように、声帯が柔らかい人は美しく鳴らせる範囲が広く、硬い人はその範囲が狭い。

そして、股関節と同じように声帯の柔軟性も一気に柔らかくなったりしませんから、ここからはコツコツと鍛えていくしかないでしょう。

つまり、『自分の発声の最も倍音が保てる位置から、その倍音を維持したままの発声を押し広げようとする練習』をすればいいと考えられます。

これをどんどん拡張することで、楽器化は完成します。

やり方は好きにやっていいと思いますし、決まったやり方はありません。ただ、大事なのは『いい発声ができる範囲を、焦らずゆっくりとコツコツ広げること』でしょう。

③「自分の声帯」に適した範囲で鍛える

音域面

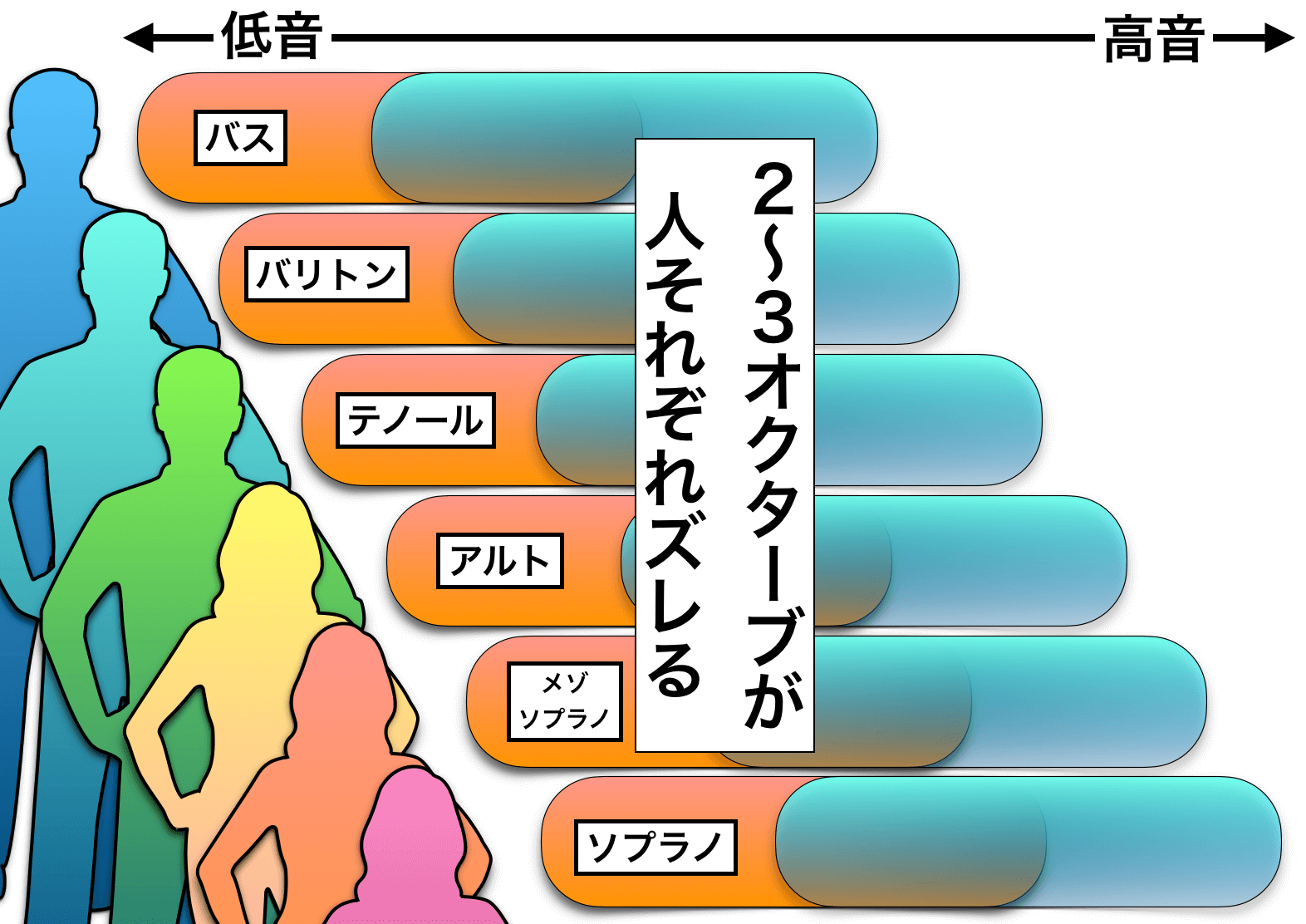

倍音が多く保てる発声を押し広げるとはいっても、どこまでも無限に鍛えられるわけではなく、人それぞれ限界があります。

つまり、魅力的な「地声」と「裏声」の範囲は、各自が持っている声帯によってほぼ決まっているということ。

あくまでおよその目安ですが、一般的に「地声」と「裏声」を合わせて2〜3オクターブくらいは秘められた力を持っているはず(*個人差があります)。

大事なのは、人それぞれその範囲がズレるということ。

基本的に、どんな人でも自分に最適な範囲をはみ出すと楽器のような声にするのは難しくなっていくでしょう。

例えば、声がすごく低い男性が声がすごく高い女性のような歌声を出そうとしても、魅力的には出せません(逆も然り)。

音域的に出せたとしても、いい音にする(楽器化する)のは、元々の楽器(声帯)の作り的に難しいのですね。ベースでギターの音を出そうとしているような感じです。

なので、自分が持っている楽器(声帯)が魅力的に鳴らせる範囲までを、鍛え上げることになるでしょう。

声質面

声質もある程度声帯によって最適な範囲が決まっています。

もちろん、基本はどんな声質であっても「息の流れ」が大事ですが、そこはあくまで”土台(ベース)”です。

例えば、

- 鳴りやすい声質を持つ人は「しっかりと鳴らす発声」が得意

- 息っぽい声質を持つ人は「息っぽい発声」が得意

になりやすいです(*あくまでも傾向)。

また、ハスキーボイスの人は少し特殊な倍音を持つことにもなります。

人それぞれ楽器(声帯)の性質が微妙に変わってくるということですね。

同じアコギでも、メーカーや型番によって、音色が微妙に違うようなものです。

つまり、声帯によって楽器のように鳴らせる声質にも範囲(個性)があるということを頭に入れておきましょう。

④共鳴が最適化されることを意識

「共鳴の最適化」の章で述べましたが、楽器化のための共鳴は特に意識的に操作する必要はないが、自分に合った自然な状態を保つようにしましょう。

息と声帯で作ったいい音色を自然に響かせればいいのですが、「自然な状態」「自然に響かせる」とは言っても結構難しいですよね。

自然な状態を保つには、

- 共鳴腔を狭くしない(変な音色にならないこと・変な力が入らないこと)

- 自分に最適な響きを見つける

という二つを意識すればいいかと。

①共鳴腔を狭くしない

まずは『喉締めなど極端に変な音色にならない』ということが大事です。

感覚としては「普段話しているくらいの感覚」を保てれば十分だと思います。

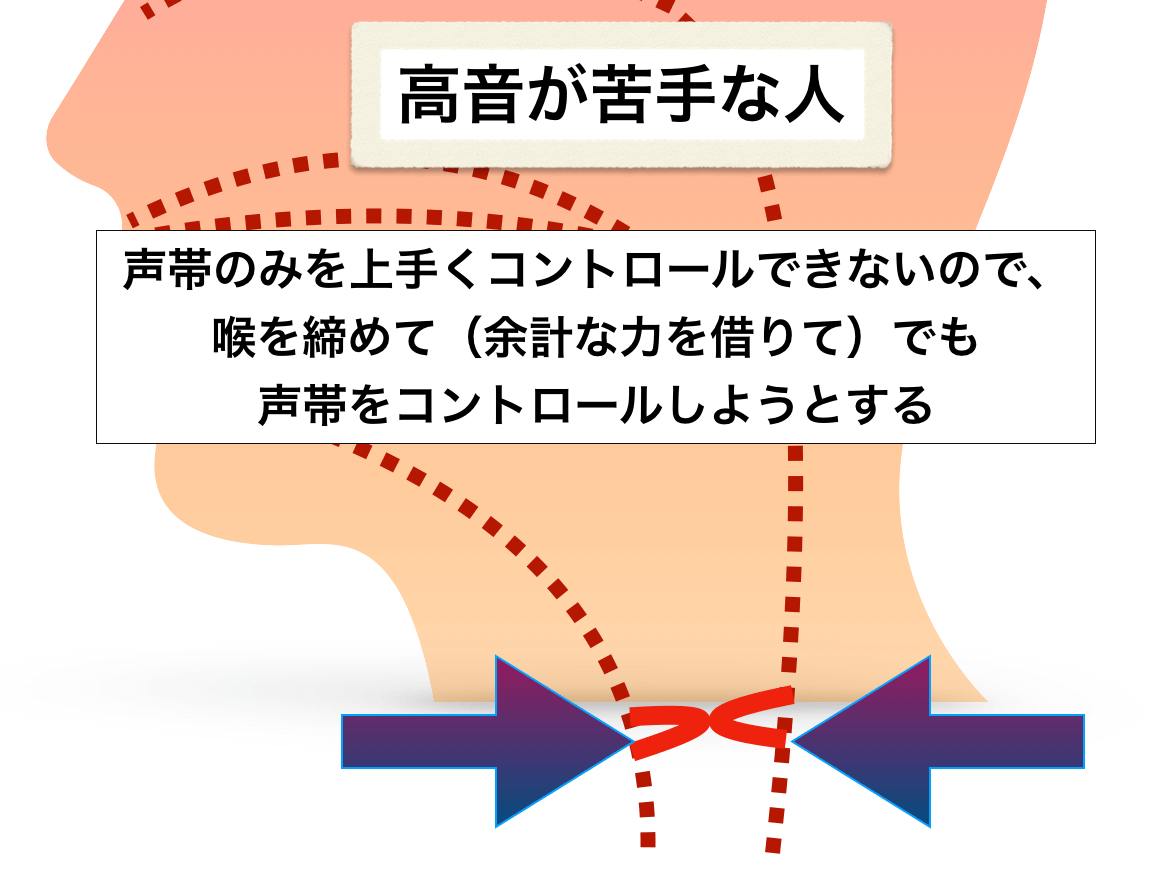

「それくらいでいいの?」と思うでしょうが、これが声帯の柔軟性がないと意外と難しい。

普段の話し声というのは、基本的に自分の楽な音程で話しているわけですから、共鳴腔が大きな害を受けている状態ではないでしょう。

しかし、歌になると「音程」「リズム」「発音」など色々と同時に大きく動かすので、発声能力が低い人は、害を受けていない共鳴状態を保つのは難しくなるのです。

例えば、”喉締め発声”は高音を出そうとした際に、声帯の柔軟性(声帯を引き伸ばす力)が足りないので、喉周りの空間を狭くして声帯を硬直させてでも高音を出そうとする発声ですね。

この時発声の音色に魅力がなくなってしまうのはこの空間が狭くなるから↓

このように

- 「声帯の柔軟性」と「共鳴」は間接的に繋がっている

のですね。

なので

もし「音程を上げると自然な共鳴を保てない」「声量を出すと自然な共鳴を保てない」などの悩みがある場合は、先ほどの『倍音が多い発声の範囲を広げる』の項目と同じように『自然な共鳴が保てる発声』を少しづつ広げていくしかないでしょう。

②自分に最適な響きを作る

そしてもう一つが、無理に共鳴を操作するのではなく、『自分に最適な音色を作ること』。

人は大きく分けると、

- 深い音色・太い音色の方が魅力的に鳴る人

- 浅い音色・細い音色の方が魅力的に鳴る人

という二つのタイプに分かれます。

もちろん、「どちらとも言えない中間」という人もいますが、ざっくり分けるとこうなります。

なので、まずは自分がどちらになるのかをざっくりと掴んでおきましょう。

しかし、これはあくまでも大まかな土台のお話です。

もっと細かく考えていくと、

- 「ア」の母音は深い音色の方が得意、「イ」の母音は浅い音色の方が得意

- 低音域は深い音色の方が得意、高音域は浅い音色の方が得意

などのように、発音や音程など色々な条件によって個々の最適な共鳴は変わります。

これらは人それぞれに違うので、自分で見つけなければいけないのですね。

プロのシンガーの歌声を聴いたときに、「クセのある声の出し方だな」と感じたことが一度はあると思いますが、そういうものはその人にとって『一番いい音色になる方法』だったりすることが多いでしょう。

つまり、自分に最適な響きを、発音や音程毎につかんでいく作業が必要になります。

ものすごく細かく考える必要はないとも思いますが、

- 低音・中音・高音

- 全母音(アイウエオ)

で、それぞれ「どう響かせると声が一番いい音色になるのか」を考えるといいでしょう。

この自分に最適な共鳴を考えることで、歌声の楽器化により近づけるはずです。

-

-

発声における3種類の共鳴について

続きを見る

まとめ

声を楽器化させるためには

- 倍音が多い発声(息がしっかりと流れるいい音色の発声)

- 共鳴が最適化された発声(いい音色を自然に共鳴させる)

が重要です。

そして、

- まずは「息が綺麗に流れる発声」「息が乗った発声」を身につけて

- その発声の範囲を広げながら

- 共鳴に害がない状態・自分に合った共鳴を作れば

楽器のような歌声が出せるはずです。

今回の「声の楽器化」は、歌における最重要項目の一角だと考えられます。

-

-

『本気で歌が上手くなりたい人が何をすべきか』についての研究【ガチ勢向け】

続きを見る