今回は、裏声の基本的な知識と、出し方・開発方法についての内容です。

目次

裏声(ファルセット)とは

「裏声(ファルセット)」とは、地声とは違う音色の高い音を出す発声のことを指し、地声に比べて「薄い」「息っぽい」「澄んだ」音色の発声になります。

日常生活でも使う言葉なので、理解できている人も多いとは思いますが、以下の動画のコロっとひっくり返った高い声が裏声です↓

裏声は主に、

- 地声では届かない高音域を表現するため

- 地声とは異なる音色(抜け感のある綺麗な音色)を表現するため

に使われます。

裏声はなぜ高い声になるのか?

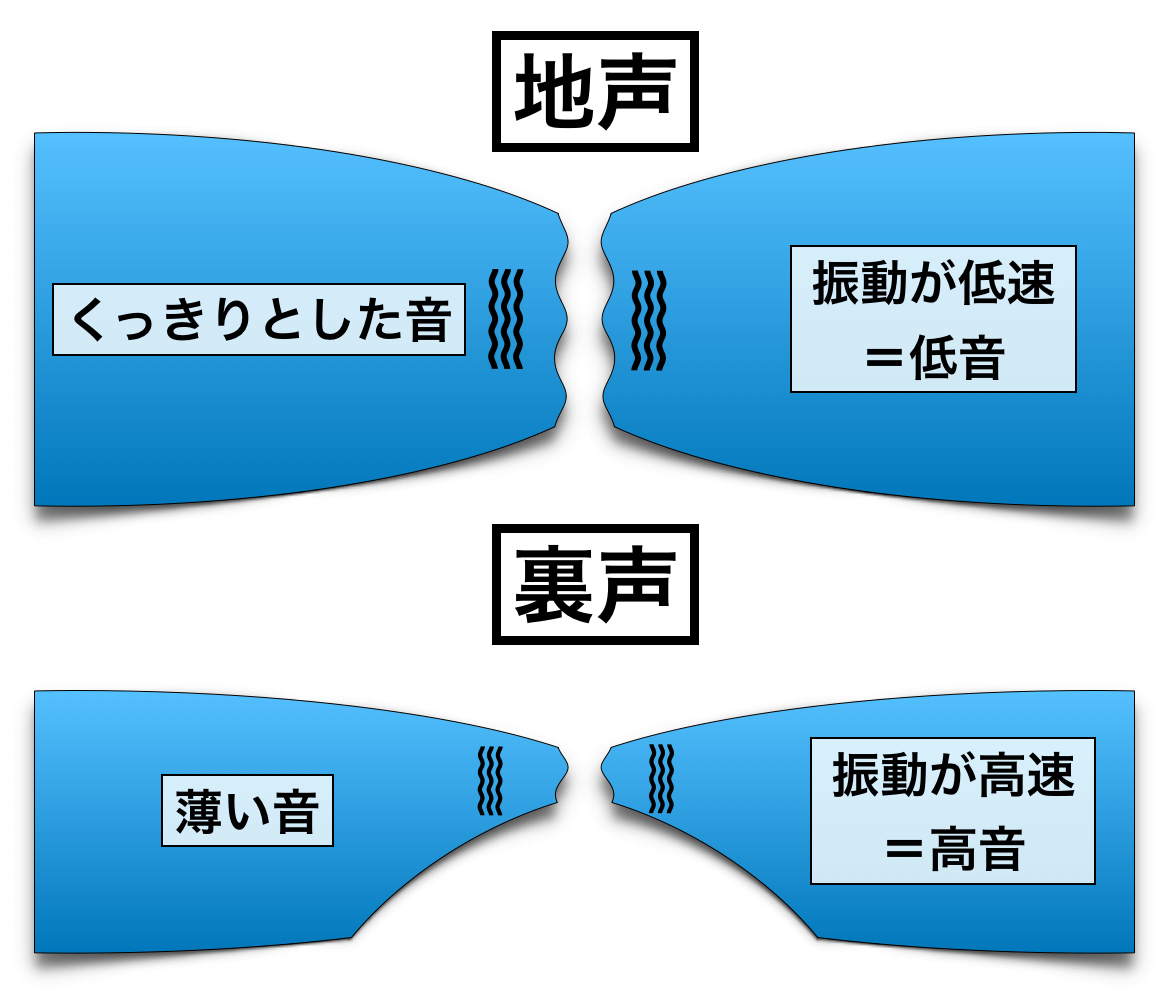

裏声が高い音になるのは、声帯の振動数が高速になるからです。

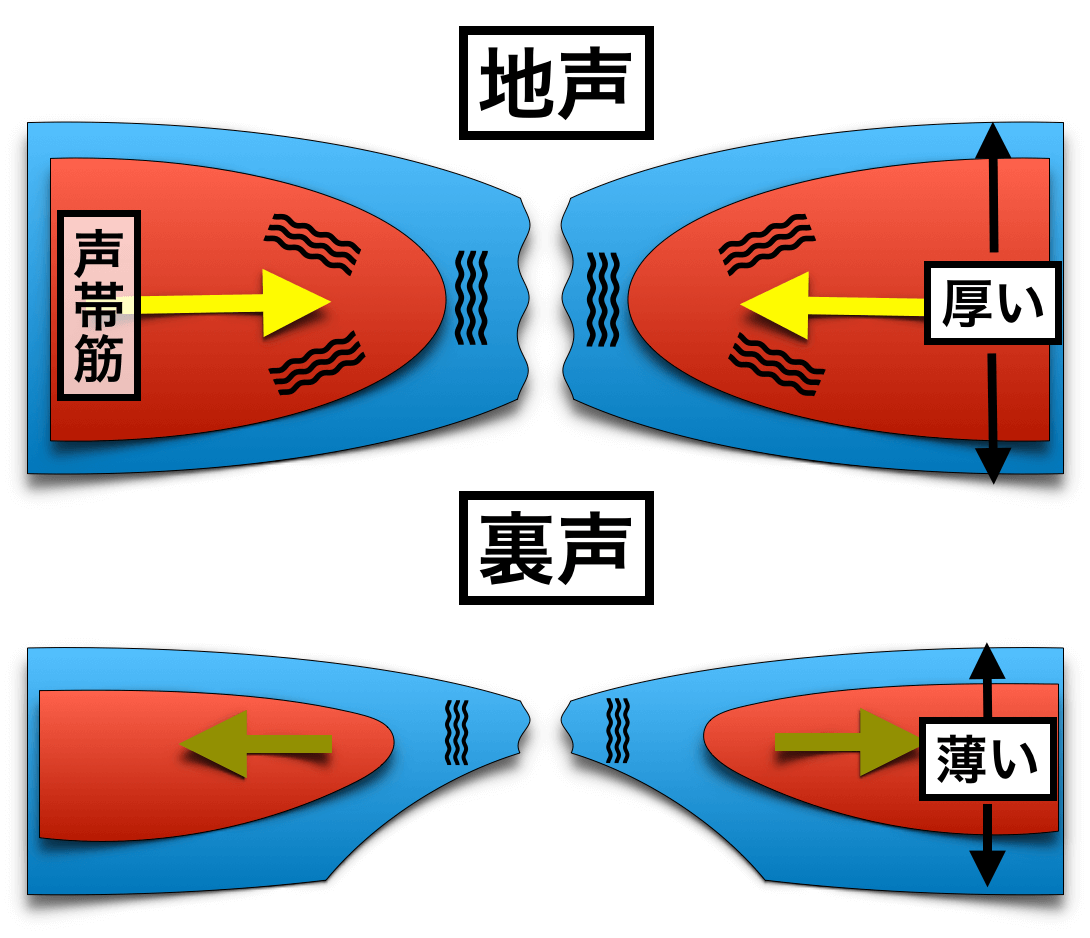

声帯の振動の仕方は、

- 地声は、声帯の主要な部分(声帯筋)がしっかりと振動して、分厚く振動している

- 裏声は、声帯筋が振動をせず、薄く振動している

という違いがあります。

声帯を断面から見ると、このような差になります(*簡単なイメージ図)↓

地声は、分厚い振動によってくっきりとした音色を持ちます。裏声は薄い振動によって音色も薄くなり、振動数が高速になるため、音が高くなるということです。

こちらを見ると、より動きをイメージしやすいかもしれません↓

詳しくは『声が裏返る仕組みについて』の記事にもまとめています。

裏声(ファルセット)の種類

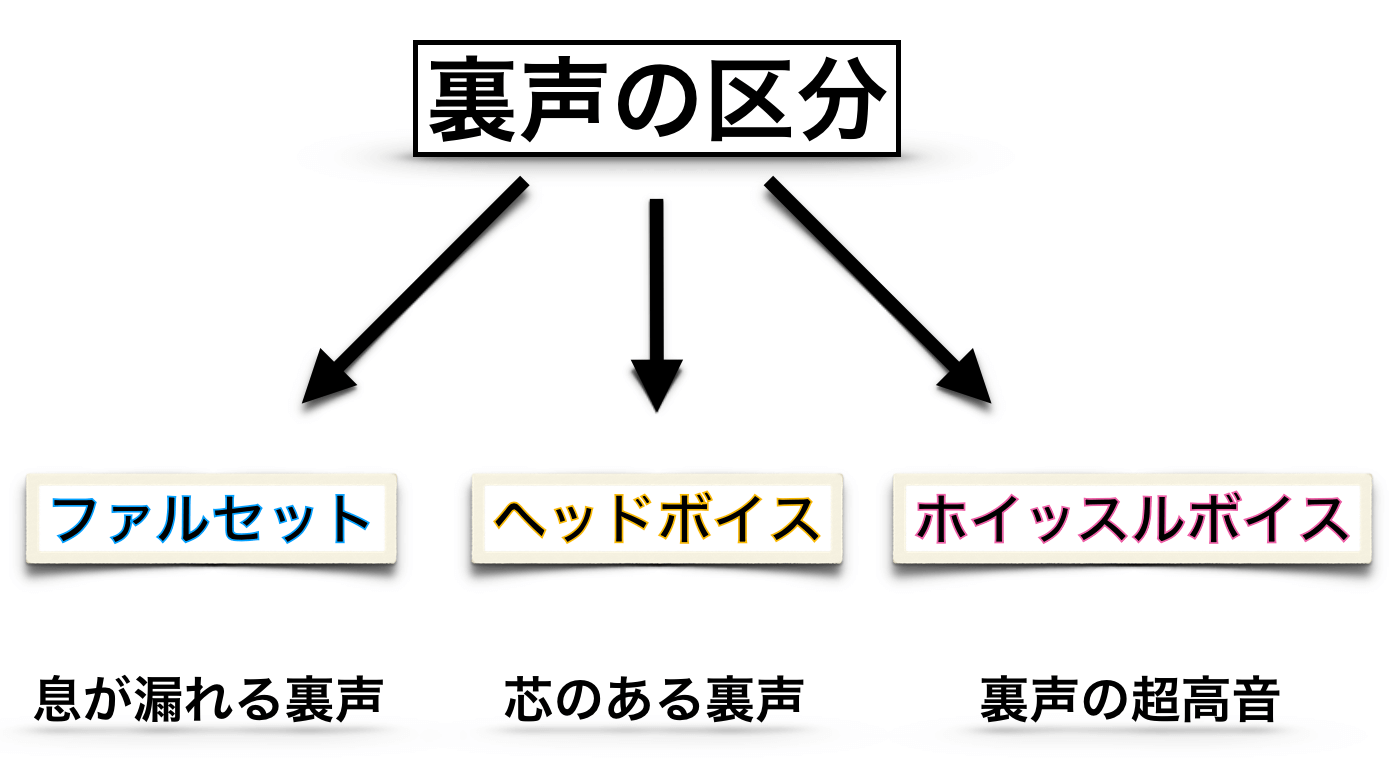

厳密には、裏声に種類というものはありません。声の種類として見れば、裏声は裏声でしかないわけで、それ以上の区別はできません。

しかし、歌においては歌唱表現を細かく区分するために、さらに詳細な条件をつけて色々な名称が使われます。

一般的には、

- ファルセット=『息が漏れる裏声』

- ヘッドボイス=『芯のある裏声』

- ホイッスルボイス/フラジオレット=『裏声の超高音』

と分類されることが多いです。

このように区分すること自体は何も問題はないのですが、個人的にはあまり深く考えないことをオススメします。

なぜなら、人によって(流派によって)言葉の意味が変わることがよくあるからです。特にファルセットやヘッドボイスの意味がブレます。

例えば、

- ファルセット=ヘッドボイス=『裏声』

- ホイッスルボイス/フラジオレット=『裏声の超高音』

というパターンや、

- ファルセット=『裏声』

- ヘッドボイス=『共鳴位置が頭方向へ響く地声』

- ホイッスルボイス/フラジオレット=『裏声の超高音』

という考え方もあります。

結果として、「何が正しいのかわからない。」と迷走してしまいやすいので、そこまで細かいことは気にせず、裏声は裏声とざっくりと考えることが良いでしょう。

ヘッドボイスの解釈について、詳しくは『ファルセットとヘッドボイスの違いについて』の記事にてまとめています。

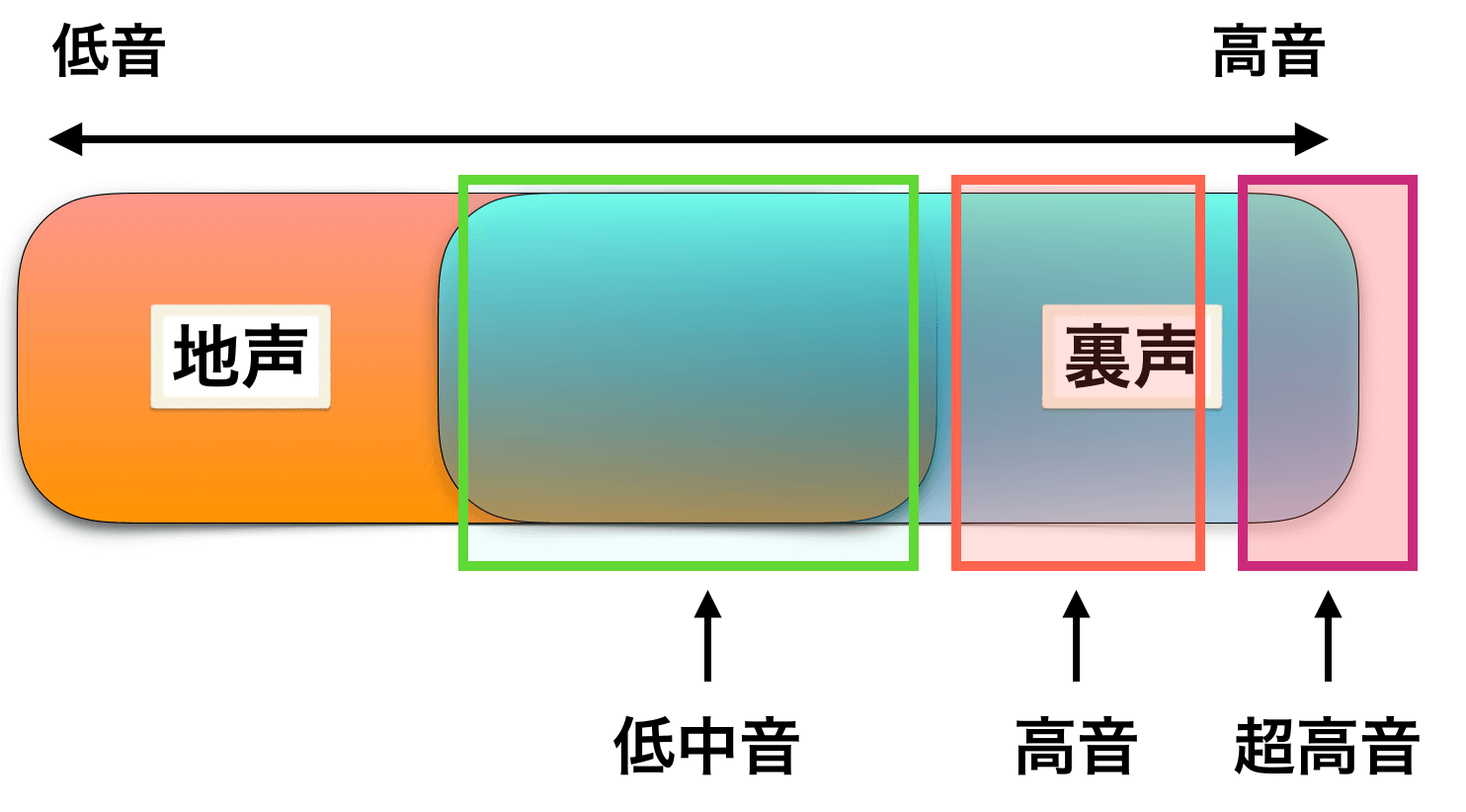

もし、考え方を分けるとしたら、裏声の「音域」で分けるといいでしょう。

大まかに、以下の3つに分けることができます。

- 裏声の低中音(地声でも出せる音域の低い裏声)

- 裏声の高音(地声では出しにくい音域の高い裏声)

- 裏声の超高音(ホイッスルボイスなど)

人によって声帯の特性が異なるため、それぞれの人にとっての「低中音」「高音」「超高音」といった音域帯は異なることになります。

「超高音」に関しては、基本的に無視しても問題ないのですが、一応触れておきます。

①低中音の裏声

地声でも出せるくらいの音域帯の裏声です。

地声でも少し頑張れば出せるくらいの音階を、わざと早めに裏声にすることで、裏声特有の綺麗な抜け感を表現することができます。透明感のある表現をしたい時によく使います。

地声でも出せる分、あまり使わなくなって逆に苦手だという人もいるかもしれません。

②高音の裏声

地声で出すには厳しい音域帯の裏声です。

高音の裏声を発しようとすると、必然的に「勢いのある裏声・強い鳴りの裏声」になります。

これを「ヘッドボイス」と認識しても特に問題ないと思いますが、先ほど言ったように、流派によって定義が異なるので、名称は気にしないようにしましょう。

-

-

裏声(ファルセット)の音域を広げるトレーニング方法について

続きを見る

③超高音の裏声(ホイッスルボイス)

さらに、超高音の裏声はホイッスルボイスと呼ばれます。

”ホイッスルボイス”も結局のところ厳密な定義が決まっているものではなく、「笛のように聞こえる」という感覚的な言葉です。

ホイッスルボイスは、厳密には「構音型」と「気流型」というものに分類されていて、「構音型」は裏声の延長線上にある超高音、「気流型」は声帯の隙間からイルカの鳴き声のような音を出す発声です。

「歌に必要か?」という観点から言えば、一旦無視しておいても問題ないとは思います。

-

-

ホイッスルボイスについての研究【構音型と気流型の2種類ある】

続きを見る

裏声(ファルセット)の出し方・練習方法

具体的なファルセットの出し方を紹介します。

- 「正しい裏声」を理解する

- 基本的なアプローチ

- 全くできない人のアプローチ

の3つです。

①『正しい裏声』を理解する

裏声を練習する前に、まず「正しい裏声」をしっかりと理解しましょう。このページで紹介したシンガー達の裏声を参考にするのが良いでしょう。

実は、多くの人が認識している「裏声」という発声状態は、2種類に分類できます(*これは「ファルセット」とか「ヘッドボイス」とは別の問題です)。

「正しい裏声」と思っている人もいれば、「正しくない裏声」を裏声と思っている人もいます。正しい方は問題ありませんが、正しくない方だと問題が生じることがあります。

私は、これを

- 「犬ファルセット(正しい裏声)」

- 「猫ファルセット(正しくない裏声)」

と呼んでいます。

「犬や狼の鳴き声に似た裏声」もしくは「ヨーデルができる裏声」であれば問題ありませんが、「猫の鳴き声に似た裏声」は注意が必要です。

詳しい解説は、こちらにて↓

-

-

正しい裏声について【犬ファルセットと猫ファルセット】

続きを見る

②基本的なアプローチ

イメージだけで出せる人もいるので、まずはイメージしてみましょう。

- 狼の遠吠えのように「アオーーーーン」

- フクロウの鳴き声のように「ホー ホー ホー」

- ハミングした状態で全く力を入れずに「フン」と高い音を出してみる

- マイケルジャクソンのように「フォオオウ!」

おそらく、イメージだけで出せる人は、このページを読んではいないかもしれませんが、練習の前にイメージを持つことは大事です。

大事なのは、最初のヨーデルの動画のようにスポッと抜けるイメージを持つこと。

具体的なやり方

地声から全く力を入れずに「あーー」と発声します(*発音は何でもいいです)。力は必要はないのですが、普段の会話くらいの声量感は保っておきましょう。その発声で、だんだんと音域を上げていきます。

そのうち、「これ以上はきつくなってくる」という音階に当たると思います。この時、つい力を入れたくなるのですが、力を完全に抜いておいてください。

全く力を入れずに楽な状態のままで、それ以上の音域を出そうとすると、スポッと抜けて息っぽい声になるはずです。これが裏声です。

おそらく、裏声の出し方がわからない人は、これで完璧にできた人は少ないかもしれません。

しかし、裏声は本来これくらい簡単に出せるものであり、大事なポイントとして『全く力が必要ない』という点を意識しておきましょう。

ほんの少しできた人

綺麗ではなかったけど、狼っぽい声が出た。汚い声だけどフクロウっぽい声が出た。ガラガラと鳴る、カサカサと鳴る。声量は小さいけど、とりあえず出せた。いい声とは言えないけど、裏返っていると感じるし、力もあまりいれずに高い音が出たという人は、ひとまずOKです。

おそらく、まだコントロールできていないので、ガラッとしたり綺麗に鳴らなかったりするかもしれないですが、たくさんその声を使っていけば綺麗に出せるようになってくるでしょう。

ひたすらにその声を出し続けることが大事です。

一つ注意点ですが、「声変わりが原因で裏声が綺麗ではない・声量が出ない」という場合もありますので、その場合は声変わりが終わるのを待ちましょう。

-

-

裏声が出ない原因とかすれる原因について

続きを見る

③全くできなかった人のアプローチ

裏声が全く出せない、またはスカスカの裏声になる、あるいは金属的な高音になってしまう場合があります。

これは、裏声を発声するために必要な神経や機能が衰退してしまっている可能性があります。また、金属的な音色になる場合は、高音を出そうとするために喉と声帯が締まってしまっている可能性があります。

なんにせよ、完全に裏声を出す能力が衰えてしまっている状態であり、これを改善するためには、まず「裏声の種」を見つけ出し、コツコツと練習していく必要があります。

練習方法・開発方法

先ほどの基本的なアプローチと同じように、全く力を入れずに「あーー」と発声し、音階を上げていきます。

ここで、裏声が出せな人は、声が裏返らないでしょう。若干力が入って地声のままになってしまう、地声とも裏声とも言えない声になってしまう、もしくは、声が消えてしまうという状態になるでしょう。

これは、力が入ってしまう状態、地声とも裏声とも言えない声になる、というのはダメで、声が消えてしまう方向性が正解の可能性が高いです。

おそらく、全く力を入れなければ息が「スー」っと抜けるだけで、声にもならないでしょうが、「地声から何かが抜ける」という感覚や、「今まで使っていた部分を使わなくなる」感覚、「なんとなく楽に息が出ているし、高音になりそうだな」という予感がある状態であれば、ある程度成功だと考えられます。

おそらくその発声が、裏声を出すための「種」となる可能性が高いです。そのため、その発声を繰り返し練習することで、徐々に裏声を出せるようになっていくでしょう。

最初の段階では、全く裏声になる気配がないかもしれませんし、音すらも鳴らないかもしれません。もしくは、出している自分が不愉快になるような声かもしれませんが、これを出し続けないと裏声が開拓されません。

根気よく練習を続けることで、少しずつ裏声になっていきます。

-

-

裏声が出ない原因とかすれる原因について

続きを見る