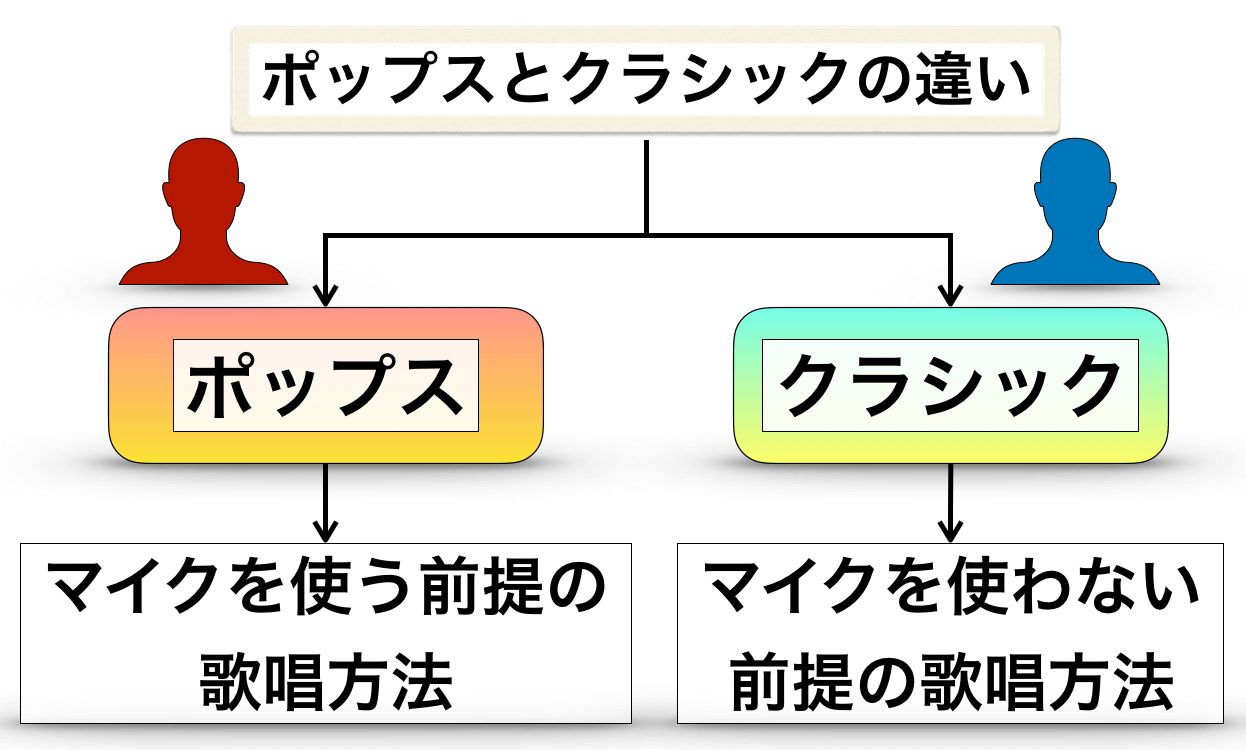

ポップスとクラシックの発声の大きな違いは

- 『マイクを使うか、使わないか』

です。

「そんなの言われてなくてもわかる」という人も多いでしょうが、この違いが『発声方法・練習方法・常識など、あらゆるものの方向性を決める鍵』です。

- 「口元の音」と「共鳴」の違い

- マイクの通りの違い

に着目すると、二つの歌唱方法の違いを理解しやすいです。

①「口元の音」と「共鳴」の違い

言われなくてもわかるとは思いますが、

- ポップスは口元の音をそのままマイクで拡大する

- クラシックは自分の体だけで会場に声を届ける

という違いがあります。

これによって、『口元の音の質』と『声を大きく響かせるための共鳴』の重要性に差が生まれます。

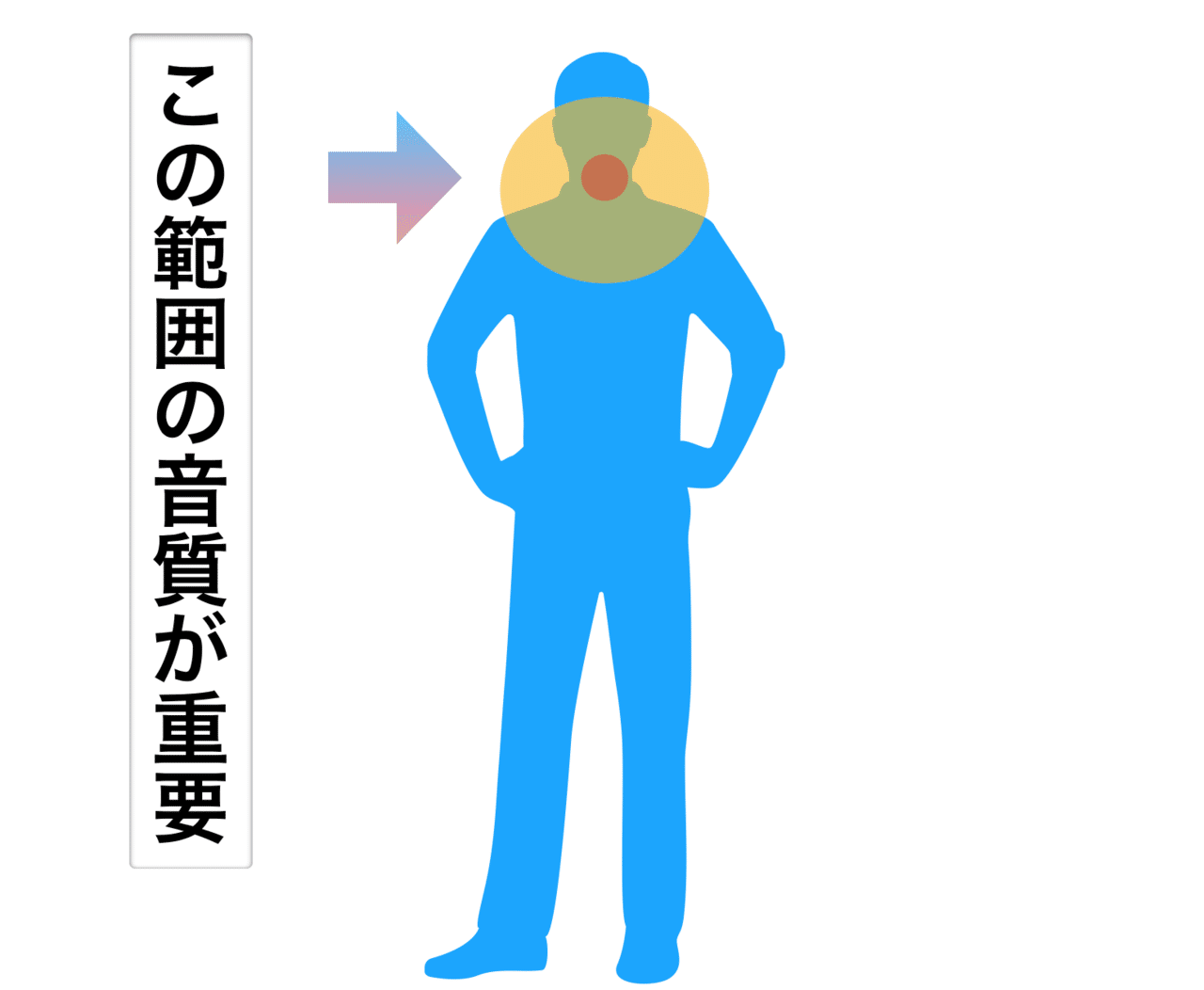

ポップス

- 『口元の音の質』が第一

- 『共鳴』は二の次

になります。

ポップスの発声の大きな目的は、マイクの集音範囲を最高音質にすることです。

つまり、マイクが音を拾う範囲である『口元の音の質』が最も重要で、その範囲の外側の音はどうでもいいということになります。

極端に言えば、マイクなしの歌声がどれだけ小さくてもマイクによく通る声ならそれでOKです。

もちろん響き・共鳴が全く必要ないと言っているわけではないのですが、あくまでも「マイクに通すための共鳴」が必要なのであって、それ以上は必要ないのですね。

なので、生歌は基本的にそこまで大きな音ではなく、マイクに通りやすいくらいの音量で口元に音色の美しさを保ちます↓

つまり、『ポップスの音の焦点は口元にある』と言えます。

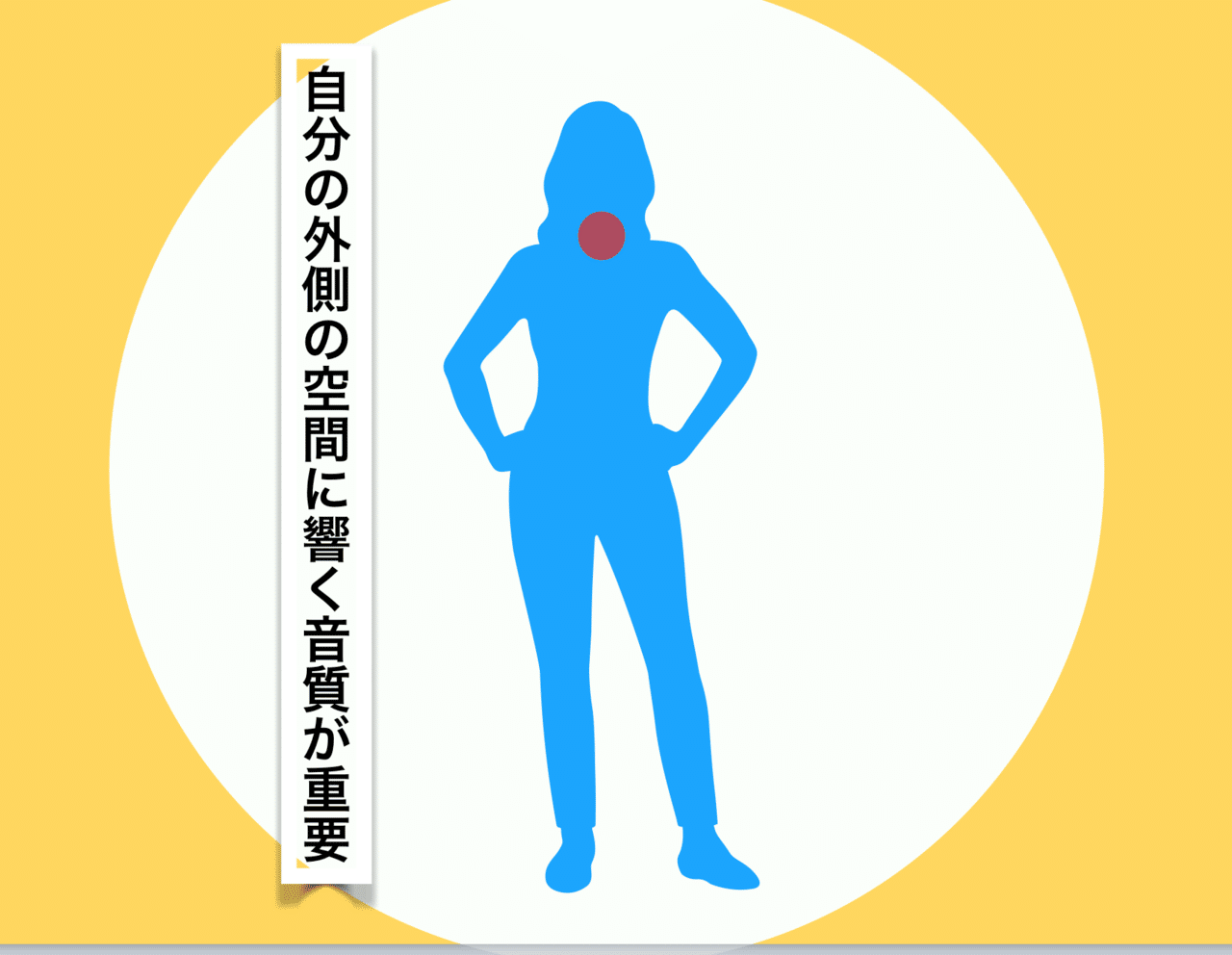

クラシック

- 『口元の音の質』は二の次

- 『共鳴』の最大化とそれによる空間全体の反響が第一

と言えるでしょう。

クラシック発声の目的は、自分の外側にある空間全体(会場)に声を届けることです。

自分の体のみで会場に声を届けるためには、大きな声量が必要になります。そして、大きな声量を生み出すためには、「音を増幅させるもの=共鳴」が必要になります。

つまり、クラシックは『共鳴』を最大化させて、より遠くに声を届けることが最も大事。

逆に『口元の音の質』は、そこで音を聴く人のために歌っていないのでどうでもいいということになりますね。そもそも、声を遠くに届けるために発せられた音の発信源(口元)に近づけば、それは「大きすぎる音」です。

クラシックの生歌は、目の前で聞けば驚くほどの声量で、周りの空間を声が埋め尽くします↓

つまり、『クラシックの音の焦点は空間(壁)にある』と言えるでしょう。

自分の体から出た大きな音を、ホールの『壁』に反響させることで多くの人に声を届けるので、クラシックの発声はある意味『空間や壁と仲良くなる発声』とも言えるでしょう。

②『マイクの通り』の違い

ポップスとクラシックの発声を『マイクの通り』から考えると、

- ポップスはマイクによく通る

- クラシックはマイクにあまり通らない(*正確には魅力が半減する)

と言えます(*マイクは一般的な「ダイナミックマイク」という意味で話を進めます)。

ポップス

当たり前ですが、マイクに通るように発声しているのでマイクによく通ります(そもそもマイクがそういう風に作られているとも言えます。)

軽く囁くように歌っても、マイクによく通る声であれば歌声を広く届けることができます。

なので、ポップスの発声はマイクに美しく通すために口元の音が美しい音色を奏でることが非常に重要になります。

ポップスの発声とは、ある意味「マイクと仲良くなる必要がある」とも言えるでしょう。

クラシック

おそらく「音量が大きいのならその分だけマイクによく通るんじゃない?」と考える人もいるでしょうが、実はこれはそうでもない。

クラシックのように声量を最大化させた発声は、普通のマイクの集音範囲では、その音像全体を綺麗に捉えきれないのですね。

過剰な音量なので、マイクの入力(ゲイン)を絞らなければいけない。もしくは、コンプレッサーなどによって過剰に絞られる。結果的に、普通のダイナミックマイクに乗る音は心地よくないというか、魅力が半減してしまいます。

つまり、マイクに声が通らないというよりは、正確には『声の魅力が半減する』と言えますが、声の魅力をそのまま伝えられていないということは、マイクに通っていないのと同じと考えてもいいでしょう。

なので、クラシックの発声は”普通のダイナミックマイクには向いてない”。

結果的に、クラシックシンガーはマイクを使わなければいけないような場合(広い空間や反響空間のない野外など)では、集音範囲・指向性の広い特殊なマイクを使って、その音像全体を”なるべく”捉えられるようにしています↓

すごくマイクとの距離が遠いですね。

これは声量がすごいから離れているわけではなく、”指向性・集音範囲の広いマイク”です。もちろん、声量がすごいからこそ指向性が広いマイクを使っているとも言えるのですが、目的はあくまでも「声の魅力を最大限損なわないようにするため」です。

このようにポップスとクラシックでは「マイクへの声の通り」が違う、というのが大きなポイント。

項目別の細かい違い

上記までが大きな違いで、基本的にはこれをベースに考えると細かい項目も分けて考えることができます。

ここでは、

- 共鳴

- 呼吸方法

- 姿勢

- 倍音

の違いをざっくりと掘り下げます。

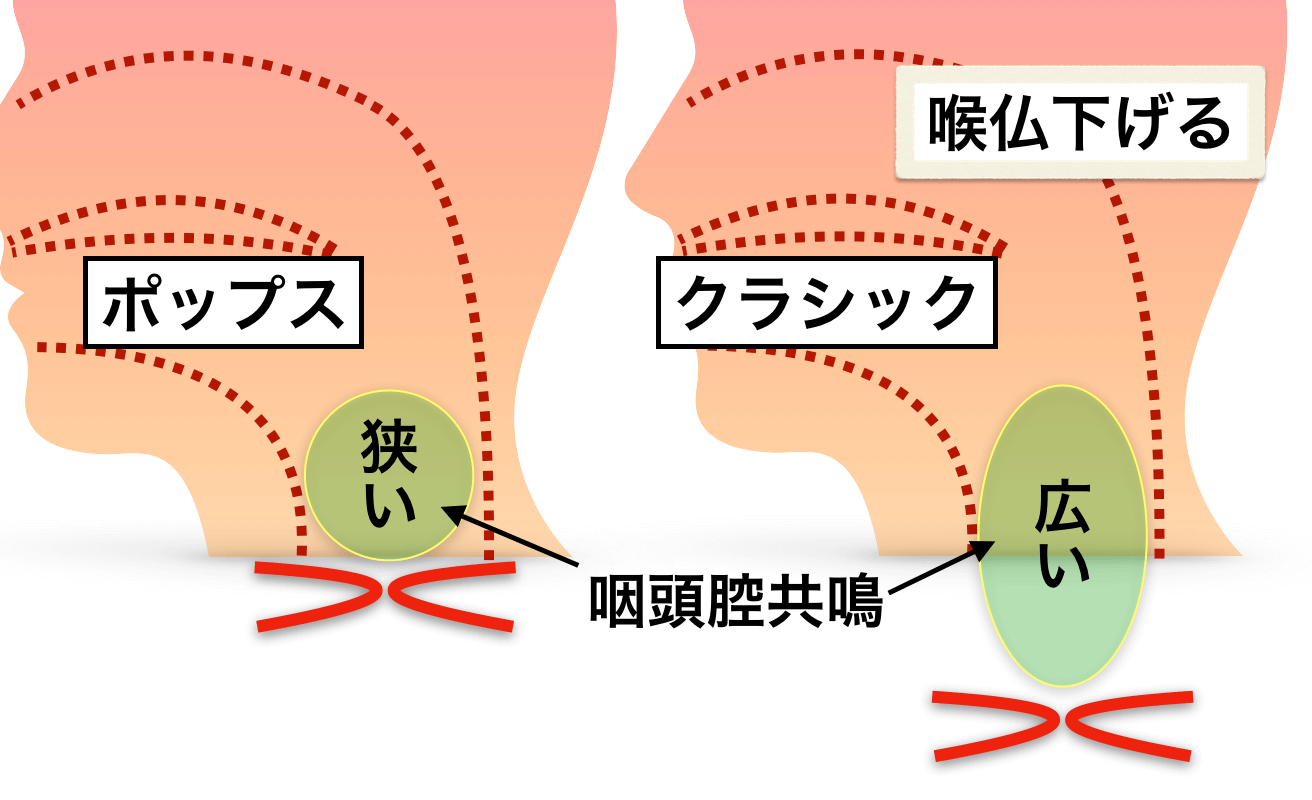

①共鳴の違い

これは基本的に、

- ポップスは咽頭腔共鳴をあまり作らない

- クラシックは咽頭腔共鳴をしっかりと作る

と言えます(*ただし、絶対ではない)。

咽頭腔共鳴を作るとは、わかりやすく言えば「喉仏を下げる」「あくびのどを作る」ということ。

なので、クラシックの発声は喉仏を下げます↓

ある意味「クラシックらしさ」を最も感じる部分ですね。

これは、咽頭腔を最大化させて音量を大きくするためにやっていると言えるでしょう。声量が必要のないポップスは、基本的にここまで咽頭腔共鳴を作りません。

②呼吸方法の違い

これは若干曖昧な表現になるのですが、

- ポップスはそこまで強く呼吸方法にこだわる必要はない

- クラシックは呼吸方法にこだわる必要があるかもしれない

と言えます。

おそらく、歌においては誰もが「腹式呼吸」というものを耳にすることになるでしょうが、『なぜ腹式呼吸が大事だと言われるのか?』という部分をしっかりと考えておかなければいけません。

クラシックにおいては、

- 生身で会場に響く大きな声量が必要になる

- 長くゆったりしたフレーズが多い

ので、たくさんの息が必要になるのですね。

つまり、呼吸に最大限気を配ることが、歌のクオリティの直結するのですね。

対して、ポップスは歌っている時に呼吸方法を強く意識する必要はありません。なぜなら、

- マイクを使うので、クラシックほどの大きな声量は必要ない

- 早く小刻みなフレーズがあることも、クラシックに比べると多い

からです。

実際、ポップスのシンガー達をよく観察すれば、呼吸方法自体にそこまで気を配っていないことがわかると思います。

だからと言って、腹式呼吸が必要ないというわけではないのですが、クラシックのように呼吸方法として捉えるよりも、ポップスの場合『腹式呼吸=横隔膜が上手く動く状態』だと考えるといいでしょう。

-

-

『腹式呼吸』のやり方やメリットについて【横隔膜を上げる動きが大事】

続きを見る

③姿勢の違い

これは基本的に、

- ポップスは姿勢にあまりこだわらなくていい

- クラシックは姿勢にこだわる必要が出てくる(*あごを引き、胸を張る)

と考えられます。

クラシックが姿勢にこだわる理由は、

- 咽頭腔共鳴を作りやすくするため

- 最大呼吸量をしっかりと保つため(*場合によっては腹圧を保つため)

だと言えます。

つまり、先ほどまでの2つの項目「共鳴」「呼吸」の条件を満たしやすくするために、姿勢をよくしているということです。

ということは、ポップスにその必要性がなければそこまで強くこだわる必要はないでしょう。これはポップスのシンガーの歌っている時の動きを見ていればわかりますね。

-

-

歌うときの正しい姿勢について【マイクありなら、そこまでこだわらなくていい】

続きを見る

④倍音の違い

倍音とは「声の成分」のようなものです。

- ポップスは、一定の非整数次倍音をしっかりと乗せた息をベースにした発声方法

- クラシックは、整数次倍音に特化したくっきりとした強い鳴りをベースにした発声方法

だと言えるでしょう。

これは「マイクに乗りやすい音色を突き詰める」「広い空間に届く声を突き詰める」と自然とこうなっていくものだと考えられます。

つまり、

- ポップスは、一定の「息」をしっかりと流し、クラシックほどの「声帯の鳴り」を作らないことで、マイクによく通る音色にすることができる

- クラシックは、「息」を可能な限り「声帯の鳴り」へと変換させることで、よりくっきりとした音を遠くに届けることができる

ということです。

ポップスとクラシックはある意味「声帯の使い方」自体が違う歌唱方法であるとも言えるでしょう。

-

-

「整数次倍音」と「非整数次倍音」から”発声の型”を考える

続きを見る

ポップスとクラシックの練習は違う道

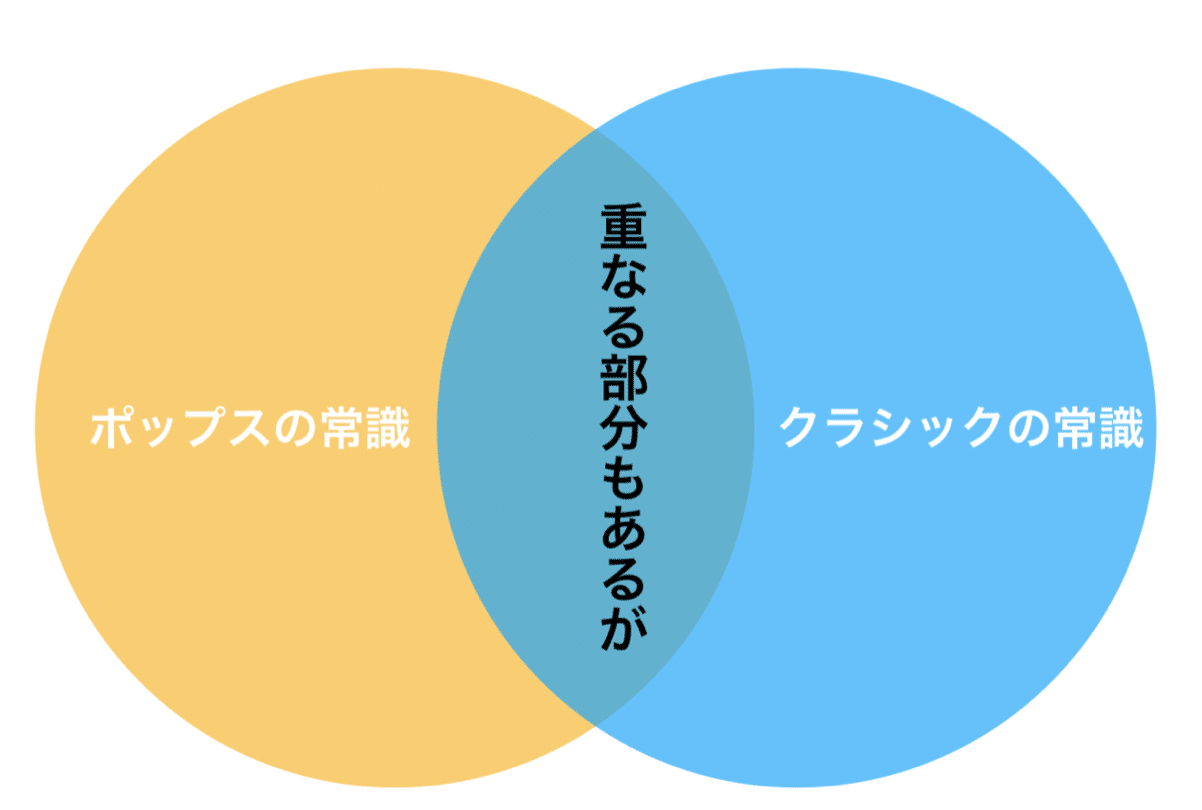

これまでの内容を踏まえると、ポップスとクラシックの歌の指導方法や常識は、正解の道が一致しないということがわかりますね。

もちろん重なる部分もありますが、違う部分もあるのですね。

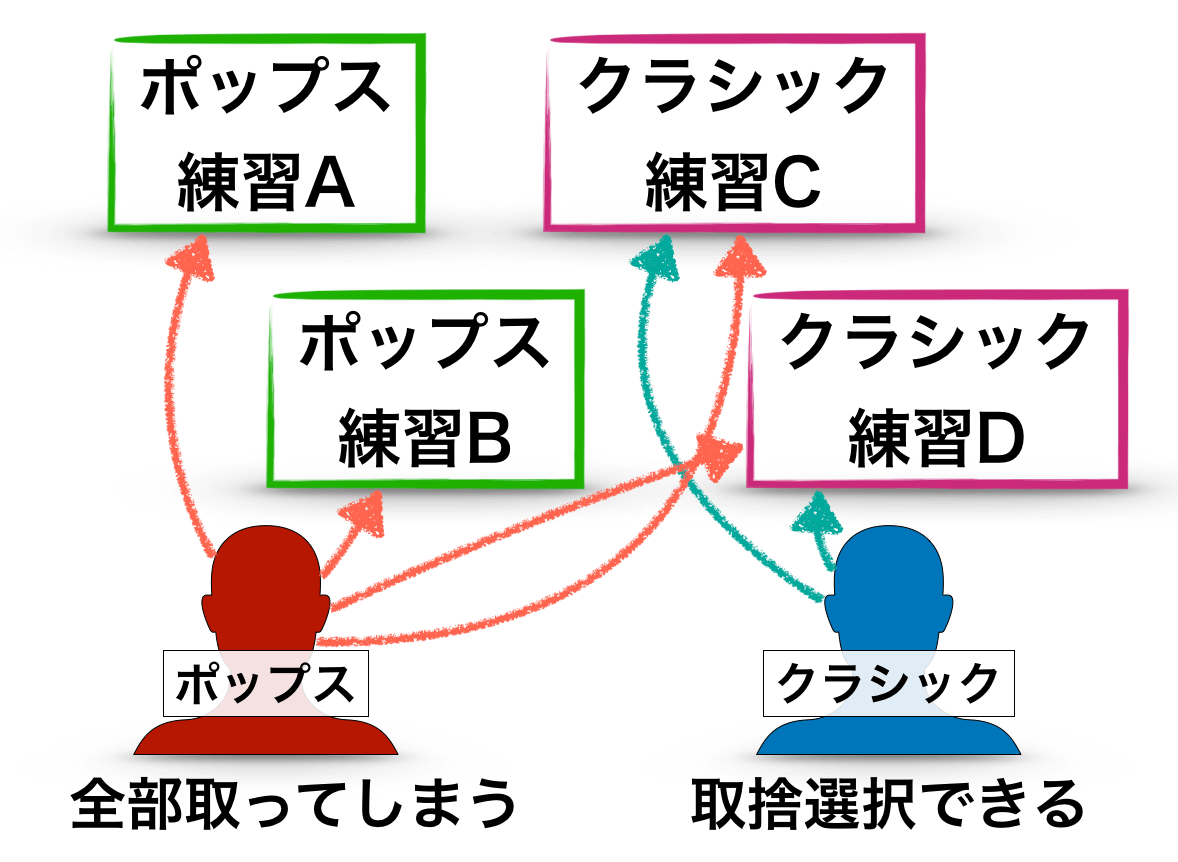

この違いが生み出す最大の問題は

- 方向性を間違うと”マイナスになる可能性がある”

ということでしょう。

例えば、ポップス系のAさん・クラシック系のBさんがいたとして、ある練習方法(クラシック向け)を学んだ場合、

- Aさんにとってはマイナス

- Bさんにとってはプラス

になるわけです。

もちろん逆の指導であれば、プラスとマイナスがひっくり返ることもあるでしょう。

特にポップス系の発声を目指す人は注意

ここで、特に要注意なのが『ポップスの発声を目指している人』でしょう。

というのも、クラシックの人は頭の中に「自分がやっているのはクラシックだ」という意識があるため、

- 「クラシックとポップスの常識は違う」

ということをあらかじめ強く理解している人が多いでしょうし、練習や発声方法など自分に合った取捨選択を正しく取れることが多いでしょう。

ところが、ポップスの人は初心者だと情報の取捨選択ができないことが多いはず。おそらく熱心な人ほど、必要以上になんでも受け入れてしまうことでしょう。

ボイトレ業界には、ポップス向けの情報とクラシック向けの情報が入り乱れていますから。

こうなると結果的にマイナスになったり、遠回りになってしまったりするので、あらかじめポップスとクラシックの違いをしっかりと意識しておくことが大切ですね。