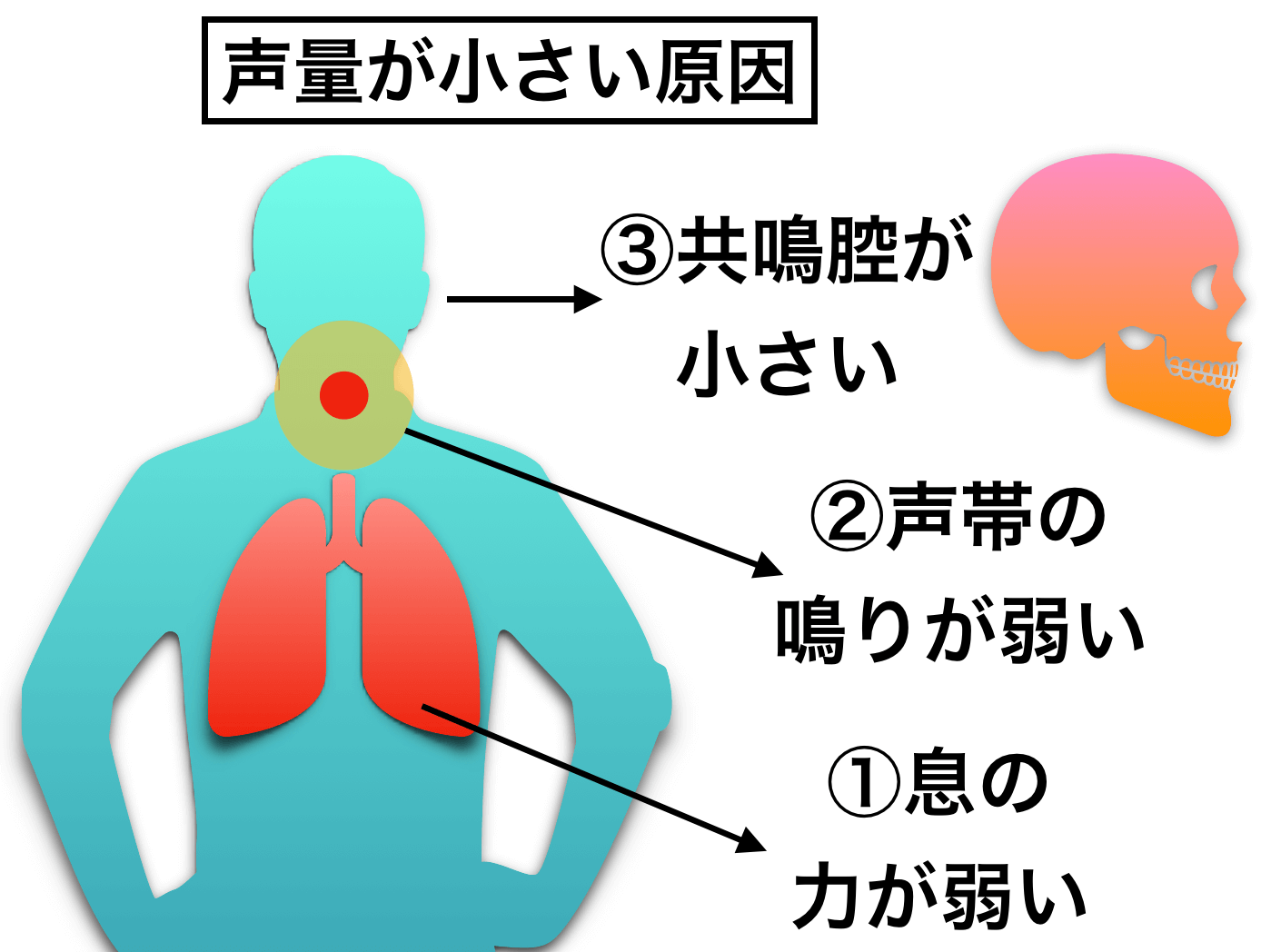

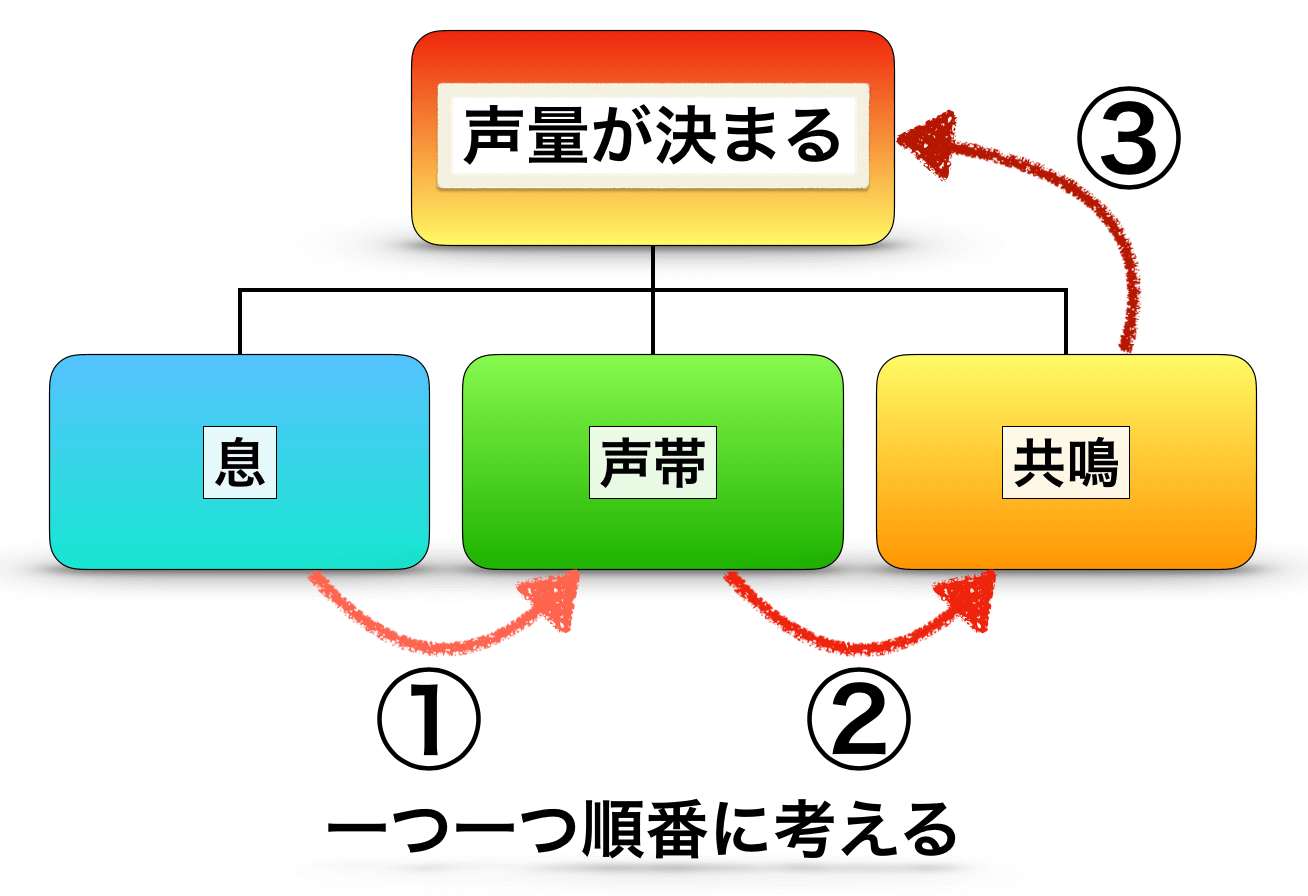

歌において「声量が小さい」原因は主に

- 息の力が弱い

- 声帯の鳴りが弱い

- 共鳴腔が小さい

という3つが考えられます。

それぞれ掘り下げます。

目次

声量がない・小さい原因は主に3つ

①息の力が弱い

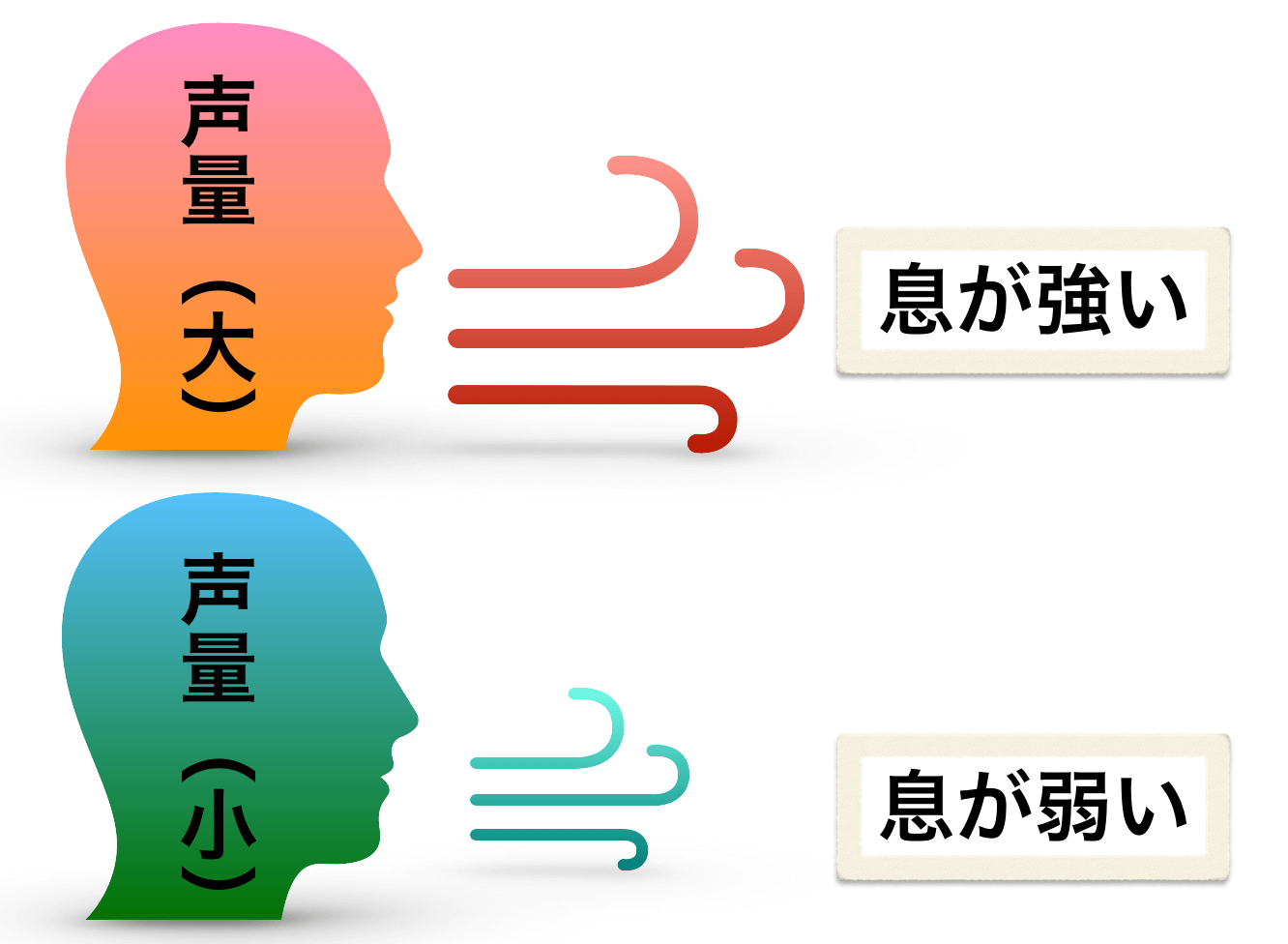

息の力が弱いと声量は小さくなります。

言われなくても感覚的にわかることかもしれませんが、

- 息の力が強いほど声量は大きく

- 息の力が弱いほど声量は小さく

なりますね。

例えば、「くしゃみ」や「せき」は制御しなければ大きな音量が出ます。これは息を強く吐き出す動作だからです。

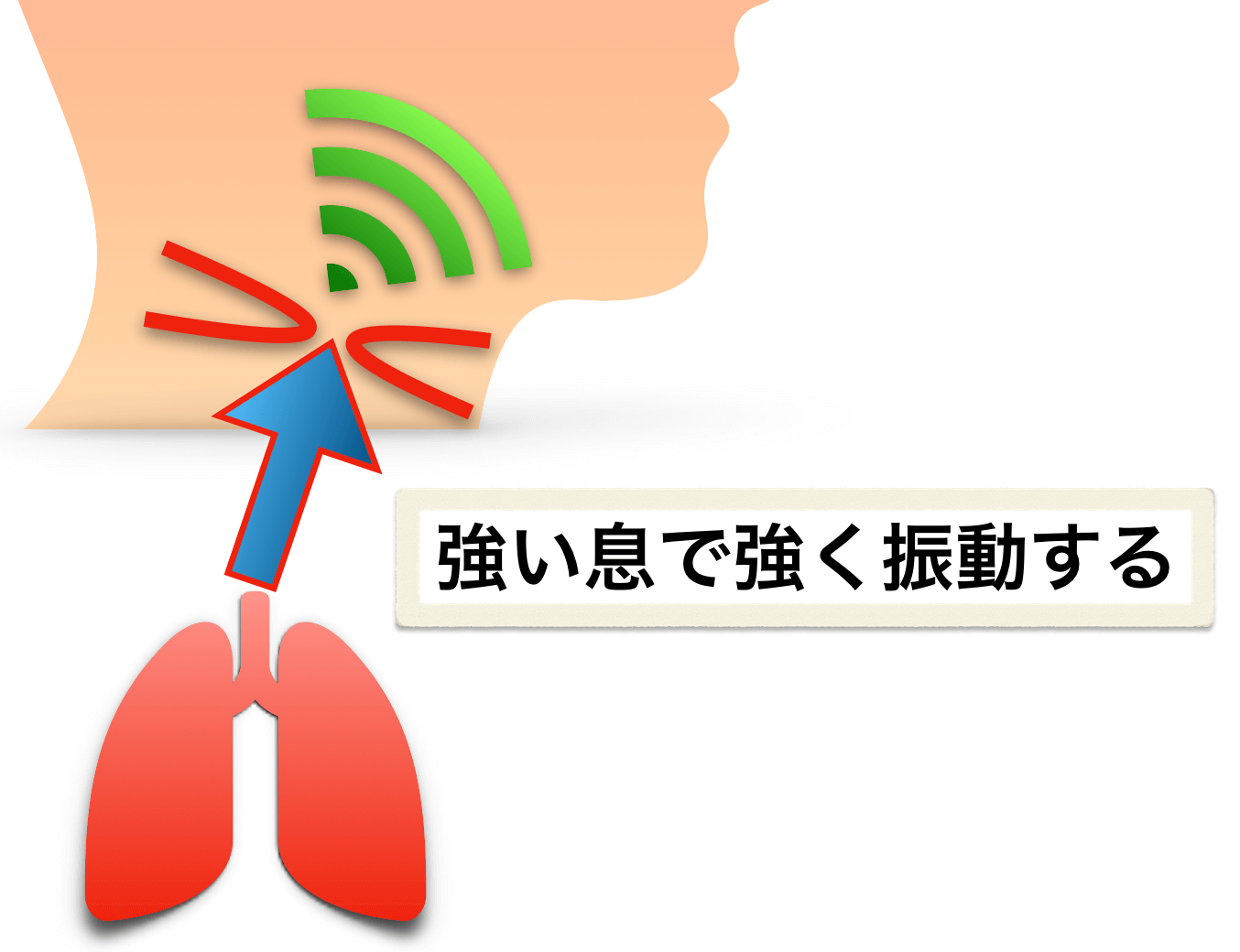

息の力が強ければ、その分強く声帯が振動することで結果的に大きな声量になる。

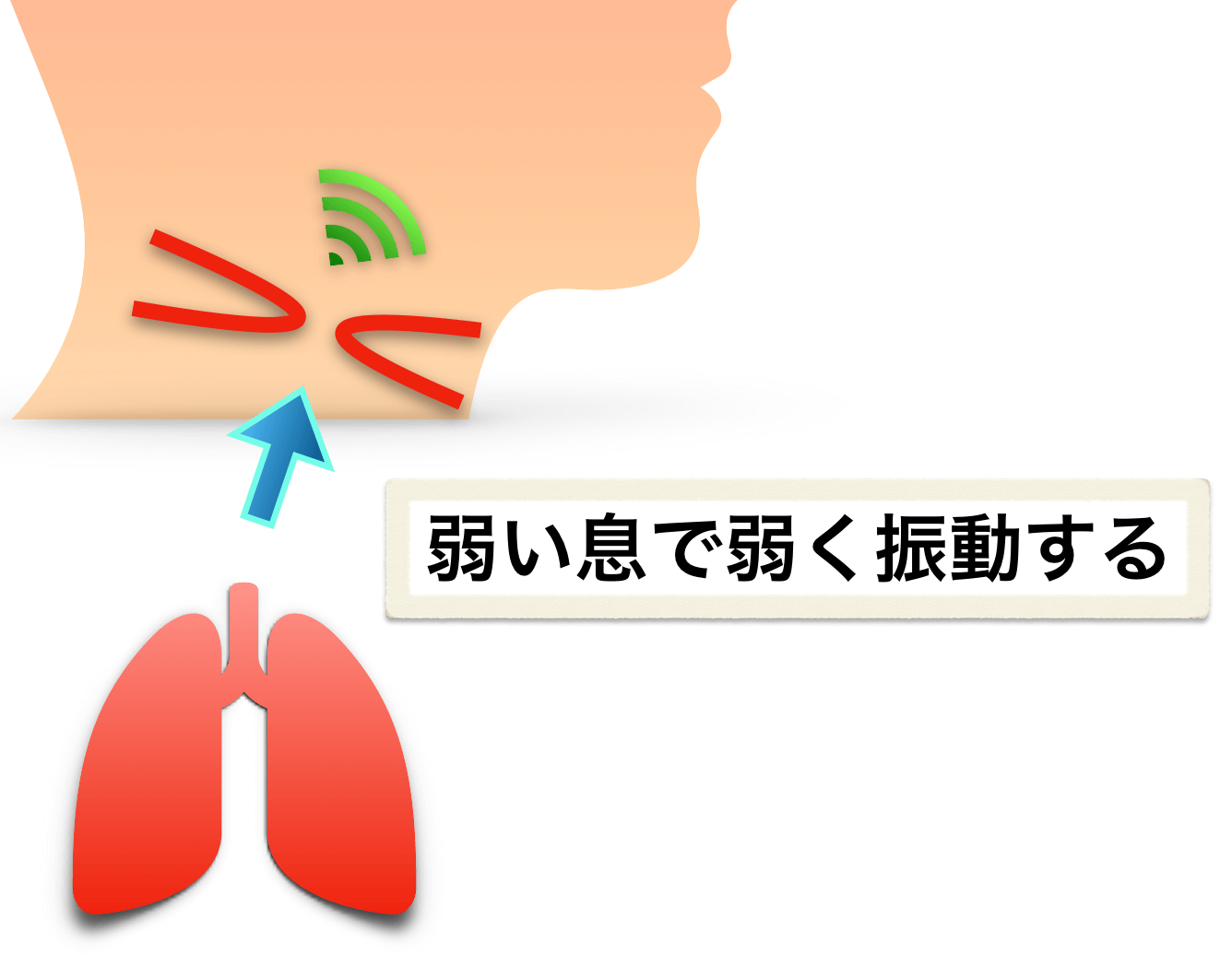

逆に息の力が弱ければ、それだけ弱く声帯が振動するということになり結果的に小さな声量になります。

このように息の力は声帯という物体を振動させるエネルギーなので、

- 息の力と声量は比例する(*その他の条件が同じならば。)

と言えます。

ということは、単純に考えると「息を鍛えれば声量は上がる」と言えますし、実際そうなります。

-

-

声量を上げるトレーニング方法について

続きを見る

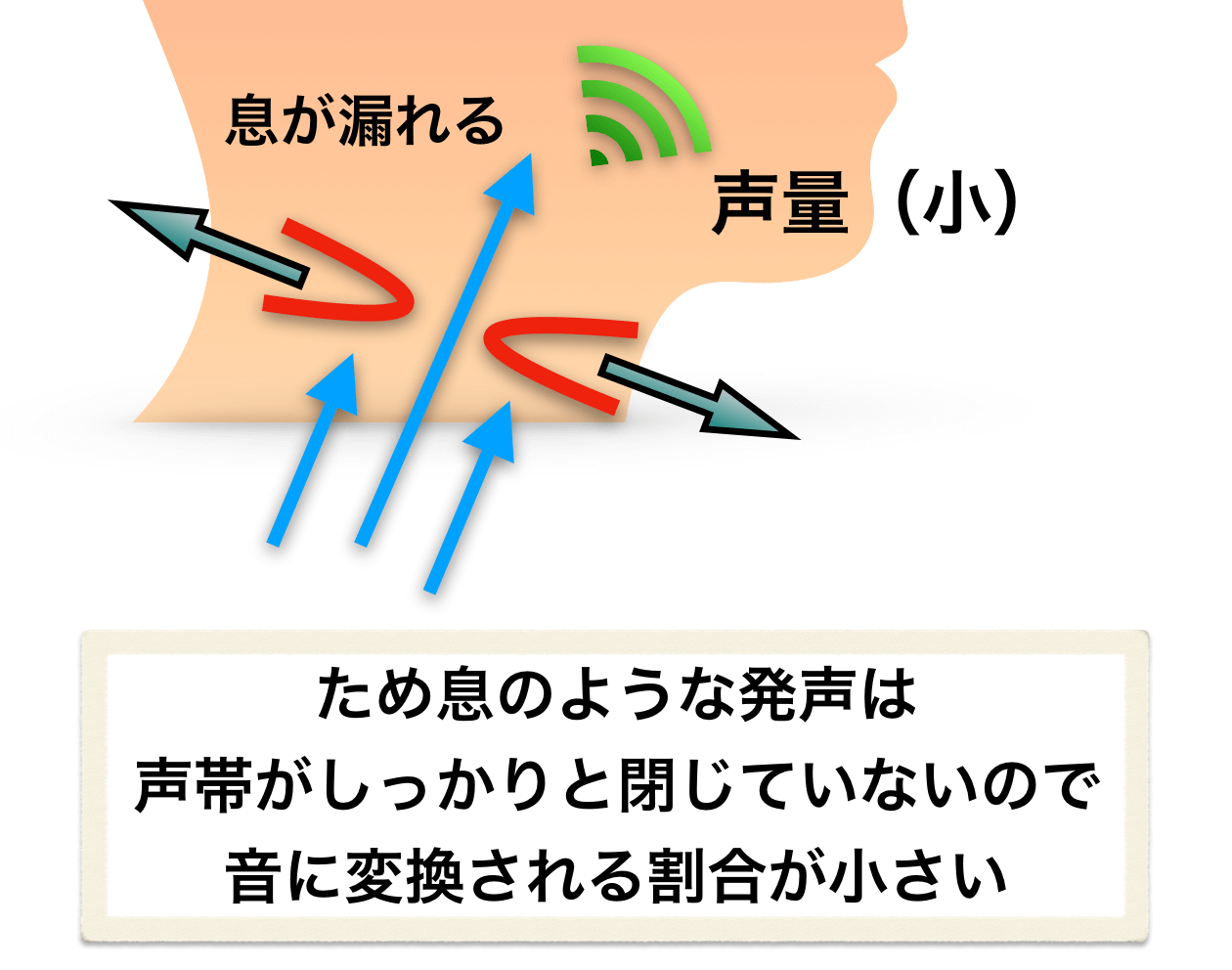

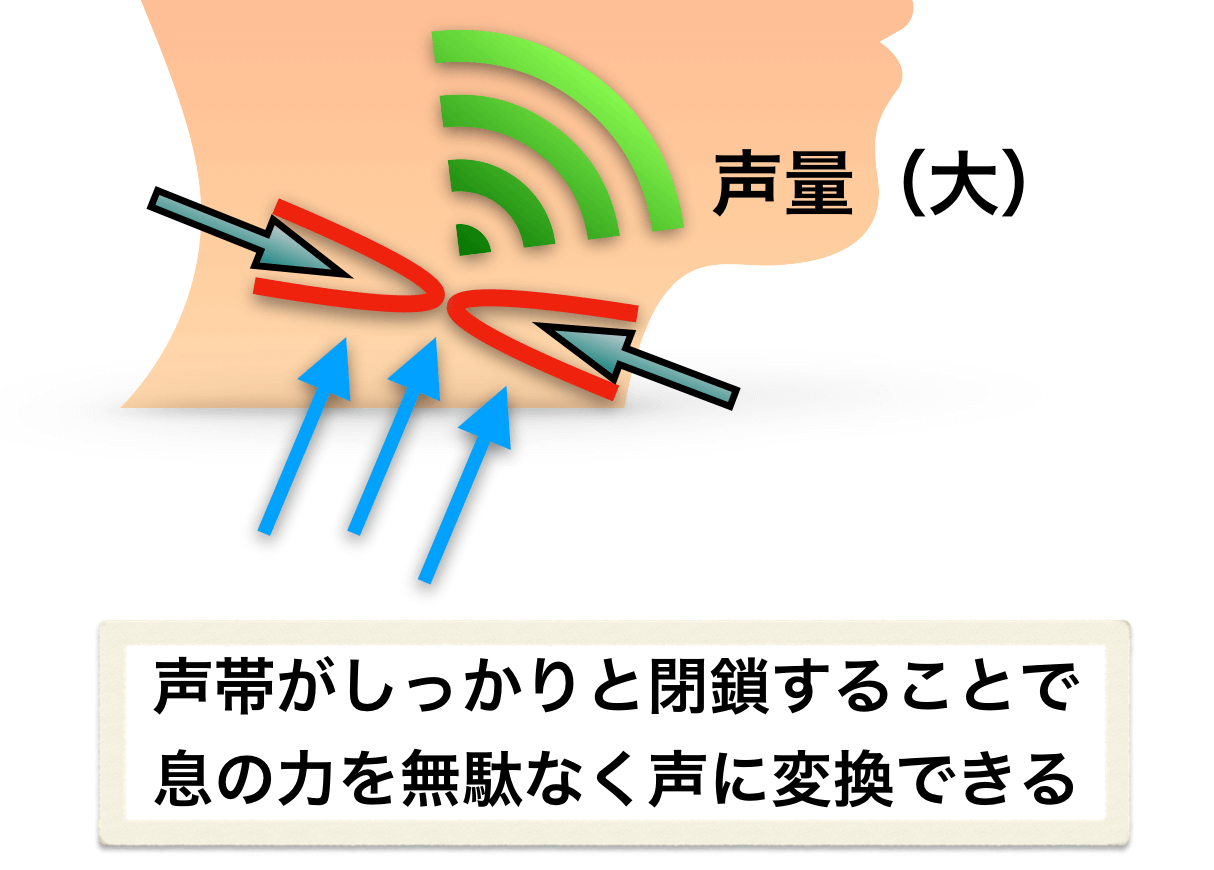

②声帯の鳴りが弱い

声帯の鳴りが弱いというのも、声量が小さい原因の一つになると考えられます。

基本的に、声帯はしっかりと閉じている状態の方が大きく強い音が鳴ります。

- 「は~~~」とため息をつくように声を出す

- 「あ”~~~」としっかりと声帯を鳴らすように声を出す

では後者の方が断然「音量は大きい」。

つまり、

- 声帯を強く閉じると強く鳴る

- 声帯を弱く閉じると弱く鳴る

と言えますし、言い換えると

- 声帯の鳴りを強めると声量は大きくなる

- 声帯の鳴りを弱めると声量は小さくなる

ということになります。

例えば、赤ちゃんの泣き声が大きく響き渡るのも声帯の鳴りが強いからと言えるでしょう。

赤ちゃんの小さな体(肺)では多くの息を送り出しているとは言えないですし、共鳴(骨格)が大きいとも言えないですよね。

よって、声帯の鳴りも声量を決めるポイントになります。

*ただし、人それぞれ声質のタイプが違うので、必ずしも「鳴りを強めると声量が上がる」とは言えない場合もあります。これは、自分の声質と向き合って判断するしかありません。

-

-

芯のある声を作るのは「声門閉鎖」

続きを見る

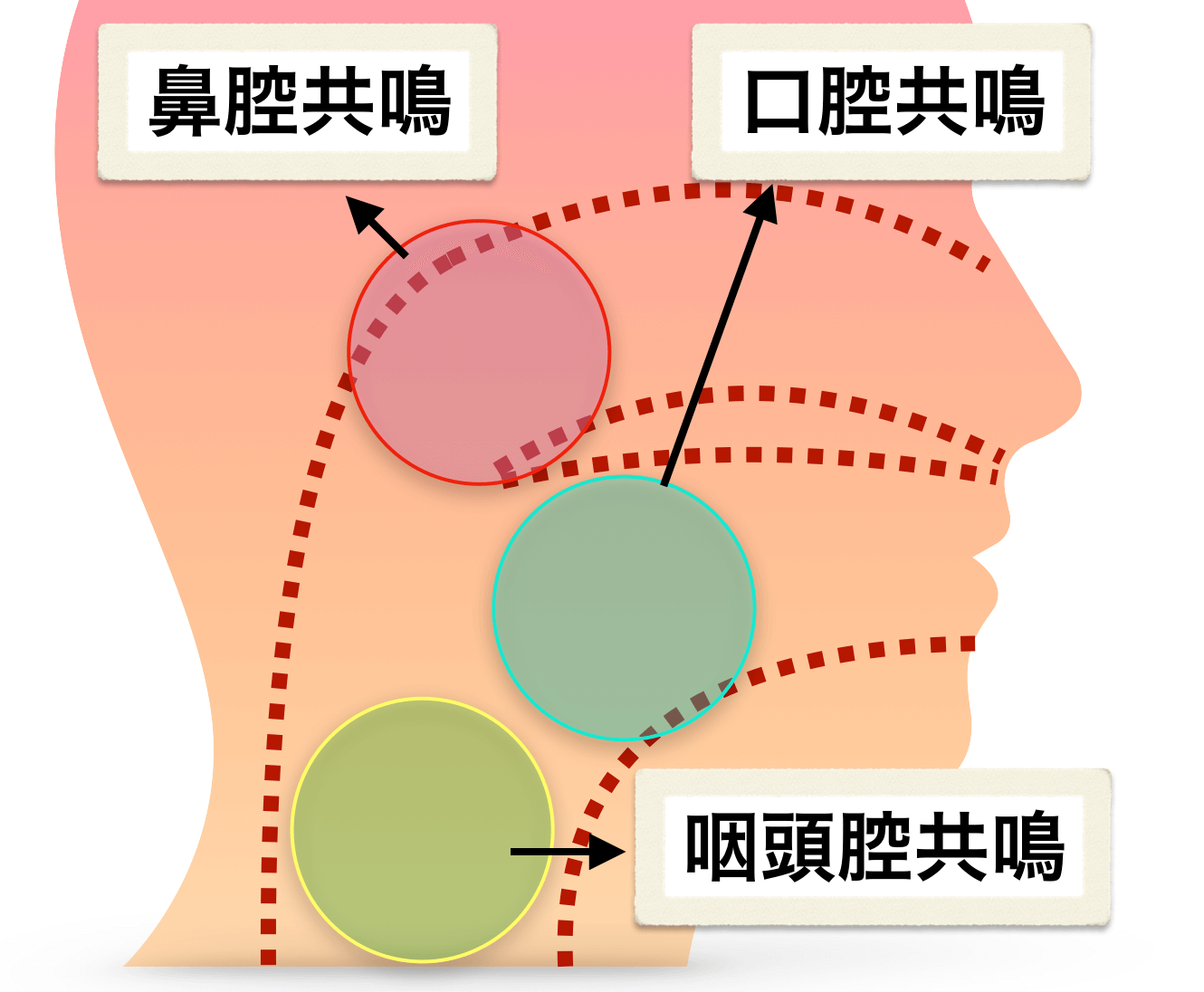

③共鳴腔が小さい(狭い)

共鳴腔(共鳴する空間)が小さいというのも、声量が小さくなる原因の一つです。

例えば、ウクレレとアコギを同じ力で弾いてもアコギの方が大きな音が鳴るのは音が共鳴する空間(ボディー)が大きいからですね。

声も同じように共鳴する空間があり、その「大きさ」や「どこを主体に共鳴させるか」で音量が変化します。

つまり、

- その音が響く空間(共鳴)の広さが音の大きさを決めている

ということです。

声の共鳴は大きく分けると上方向(鼻腔・口腔)と下方向(咽頭腔)への共鳴があります。

なので、この共鳴腔のいずれか、もしくは全てが大きい(広い)人ほど声量が大きくなりますし、こられが小さい人ほど声量が小さいということになります。

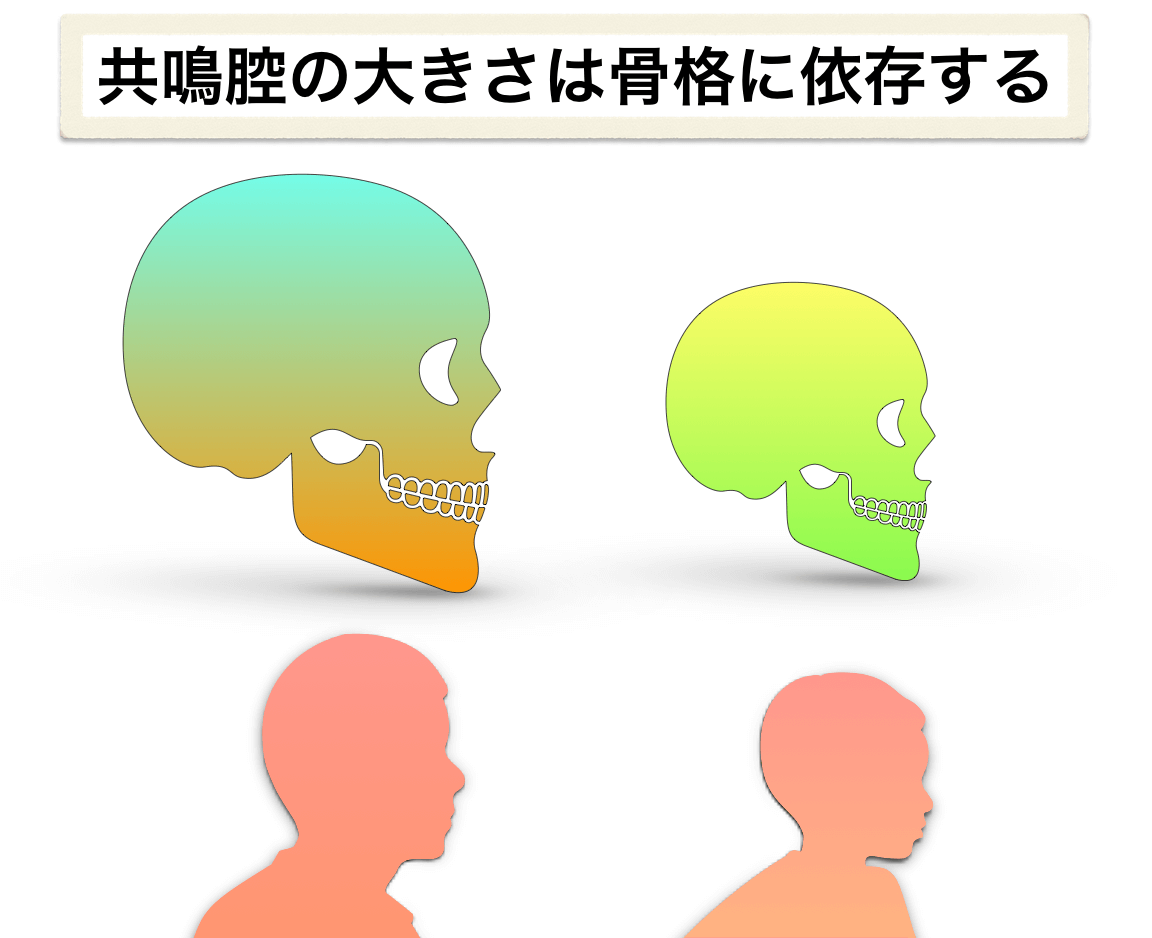

ただし、共鳴腔は骨格によってほぼ決まっているので”基本的に”大きくすることはできません。

もちろん意識的にコントロールできる部分もあるのですが、あくまでも『持っているものをどう活かすか』というものでしょう。

一番声量へのインパクトが大きくコントロールしやすい部分は咽頭共鳴です。要は喉仏を下げる(あくび喉・喉を開く)ことで共鳴空間を広げるものです。

特にオペラなどのようなマイクなしを前提としてクラシック発声では最も重要なものになります。

-

-

発声における3種類の共鳴について

続きを見る

解決策は3つのポイントを”順番に”積み上げる

声量を改善するにはこれまでの3つの要素『①息→②声帯→③共鳴』と”順番に考えること”がかなり重要だと考えられます。

- しっかりとした『息』の力を生む

- 『声帯』がその息の力をしっかり活かす

- 息と声帯で作った”いい音色”がしっかりと『共鳴』する

のように順序よく考えることが大事でしょう。

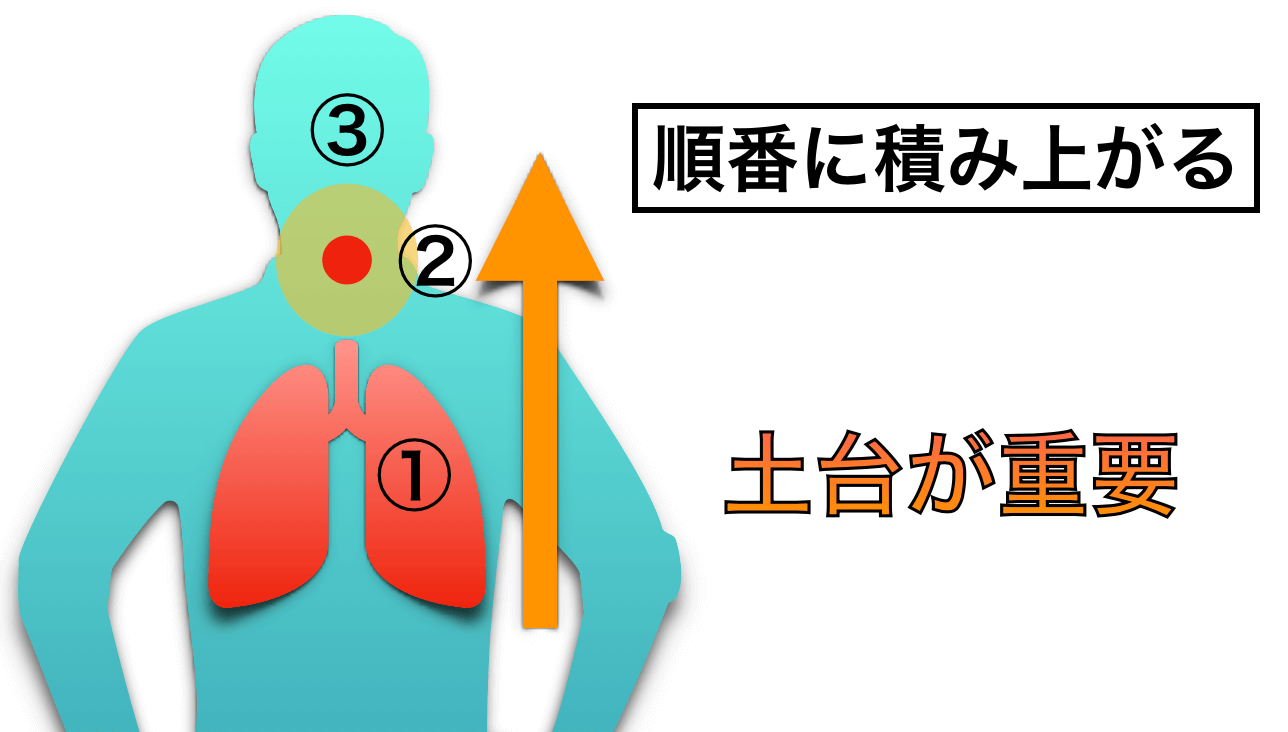

理由は二つあり、一つは『順番に積み上がっていくもの』だからです。

土台がしっかりとしていないと、後半(共鳴)の段階だけをいくら工夫しても効果が薄いのですね。

例えるなら、ギターをそっと鳴らすよりもウクレレを強くかき鳴らした方が音量は大きいみたいなものです。

共鳴は『音色の増幅』が役割なので、増幅させる音色自体が小さければいくら共鳴腔を大きくすることができたとしても声量への影響は薄くなるということです。

共鳴はあくまで『受け身』なのですね。

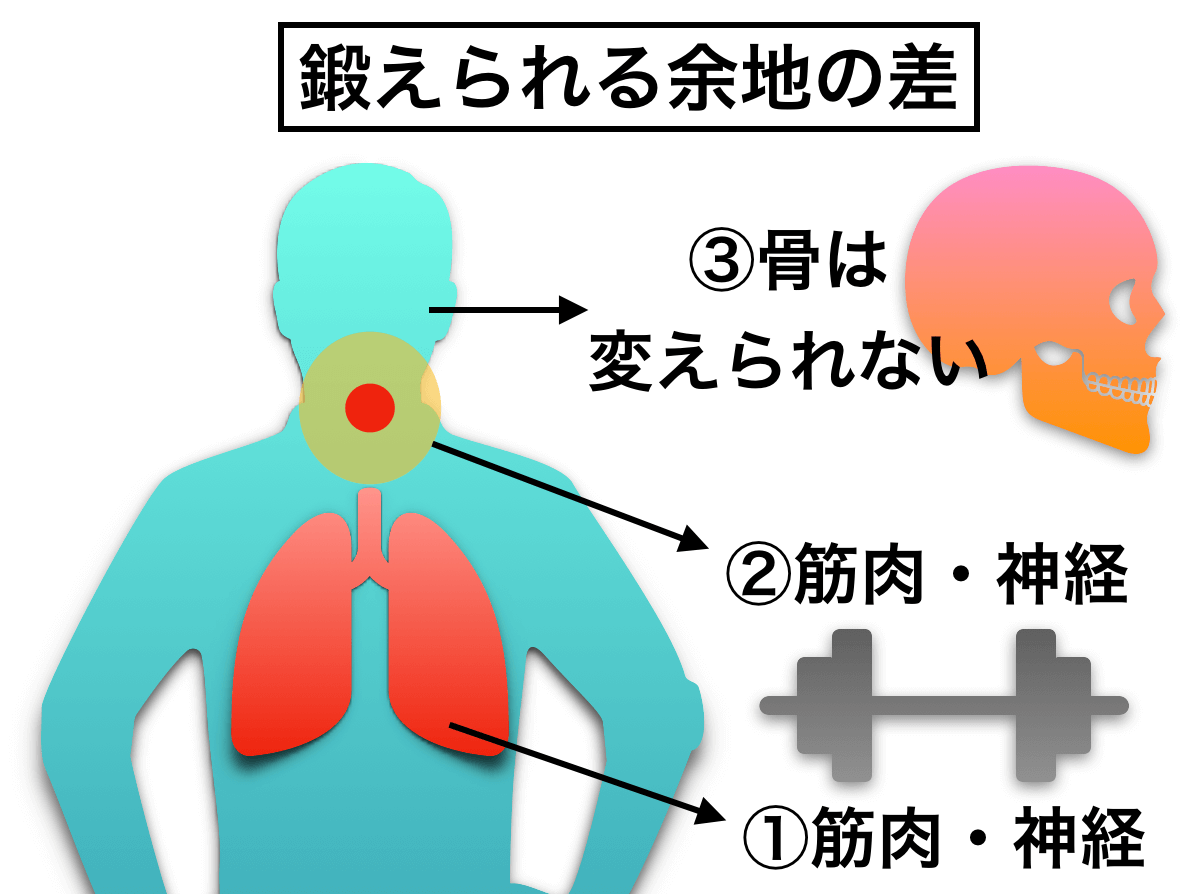

もう一つの理由は『鍛えられる余地の差』です。

スポーツでも「筋肉は鍛えられるが、骨は鍛えられない」と言いますが、歌も同じです。

「息(横隔膜・肺周りの呼吸筋)」「声帯(筋肉でできている)」は鍛えられる余地があるが、「共鳴腔(骨格)」は鍛えるというより「活かす」という感じになります。

以上の

- 声は順番に積み上がるもの

- 鍛えられる余地の差

という点で、声量を改善するときは順序よく鍛えるべきだと考えられます。

よく「声量を鍛えるときはまず息を鍛えなさい」と言われるのはこういうことですね。とにかく、声量をアップさせるにはまず「息」から考え、「息」を継続的に鍛えていくことが重要だと考えられます。

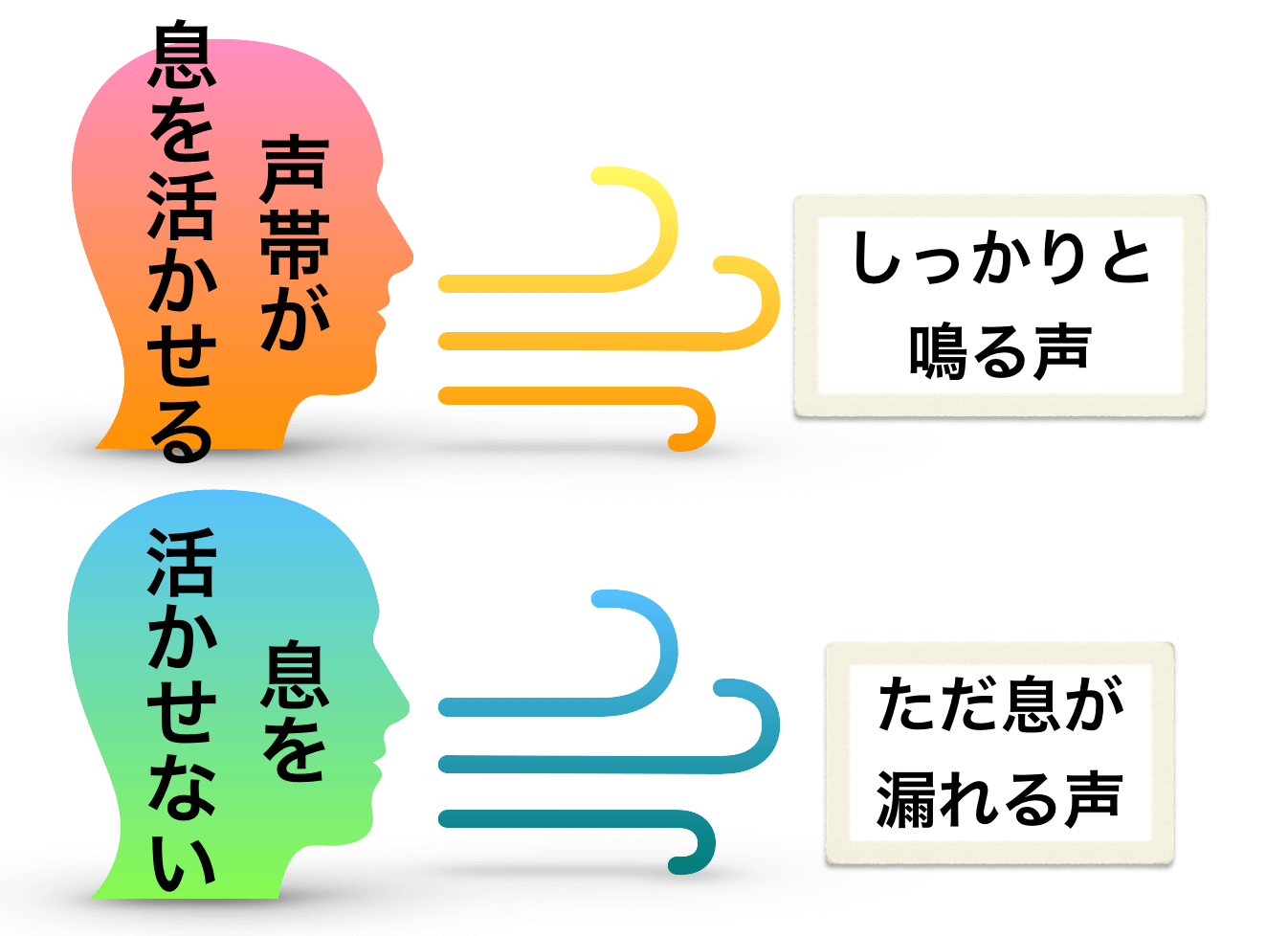

声量は「息と声帯を連動させる」ことが重要

”声帯”は息の力に追従して進化します。

要は、声帯は息の力に”合わせられるように”成長するということです。

例えば『強い息に合わせて声を出そうとしていると、だんだん声帯がその息の力についていこうとする』というイメージです。

*なので、無意識レベルでの息の力が強い人は、声が大きくなりやすいと考えられます。訓練しなくても声が大きい人は息の力が強い人が多い。

つまり、息を鍛えることで声帯がその息に合う鳴りができるように自然と鍛えられる。

しかし逆を言えば、最初は思いっきり息を吐いても声帯がついてこないので思ったような声量が出ないとも言えます。

これが『息と声帯との連動性』の問題で、この”連動”を考えておかないと息を鍛えても声量は小さいままです。

なので、声帯が息の力を活かすというところまで考えて声量を鍛えていくことが必要です。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

「歌における声量」を別の角度から考える

今回は声量とは「声の大きさ」「声の強さ」の量のこととして話を進めてきました。

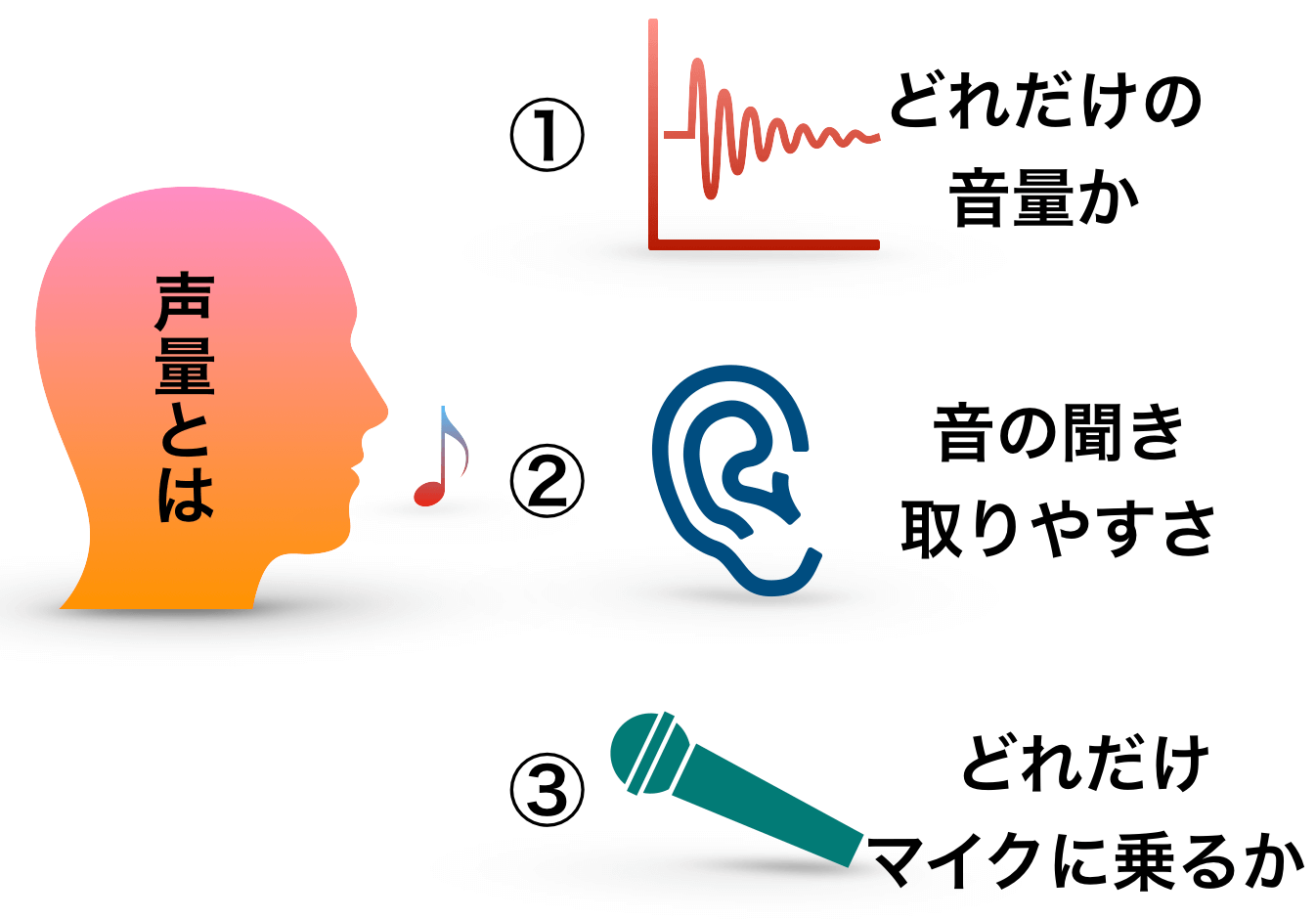

しかし、歌においての「声量」とは、

- 声の音量・・・どれだけの音量か(*今回の内容)

- 声の通り・・・音の聞き取りやすさ

- マイク乗り・・・どれだけマイクに声が乗るか

このように分けて考えることができると思います。

もちろん、これらは切り離されているものではなく密接に関係しているものですが、必ずしも比例関係とは限らず、反比例の関係性になる場合もあるので『歌における声量』というものを攻略するときに「音量」ではない部分からの視点も大事ということです。

ただ、基本的に全てにおいて『息』というのは重要なので、大きく異なる考え方にはなりません。