今回は「ボイトレしてもなかなか上手くならない」という原因や理由について、考えられるものを掘り下げてみます。

ボイトレしても成長しない原因は、

- 練習量が足りない

- 練習量が多すぎる(=回復が足りない)

- 栄養状態が悪い

- 練習の方向性が間違っている

- 練習の順序を間違えている

- 練習が目的を捉えていない

- 変声期を考慮していない

- 長期的視点を持てていない

- 声帯の個性・適性・限界を考慮していない

- 声帯のバランスを考慮していない

というものが考えられます。

目次

①練習量が足りない

これは誰でも思いつくものだとは思いますが、まずは「練習量が足りていない」という可能性があります。

例えば、

- 1週間に30分程度、一ヶ月で合計2時間の練習をしている人

- 毎日30分程度、一ヶ月で合計15時間の練習をしている人

であれば、後者の方が上達が早くなるのは当然ですね。

ボイトレはどれくらいの頻度がいいのか?というのは、正解が人によって違うので一概には言えませんが、

- 一回、15〜30分

- 週に3〜6日(*7日で大丈夫な人もいる)

くらいで取り組むと成長しやすいと考えられます。最低でも週に一回以上は取り組むべきでしょう。

-

-

ボイトレの時間と頻度はどれくらいがいいのか?についての考察

続きを見る

頻度的に足りていないと感じる場合は、しっかりと取り組むことで成長しやすくなるでしょう。

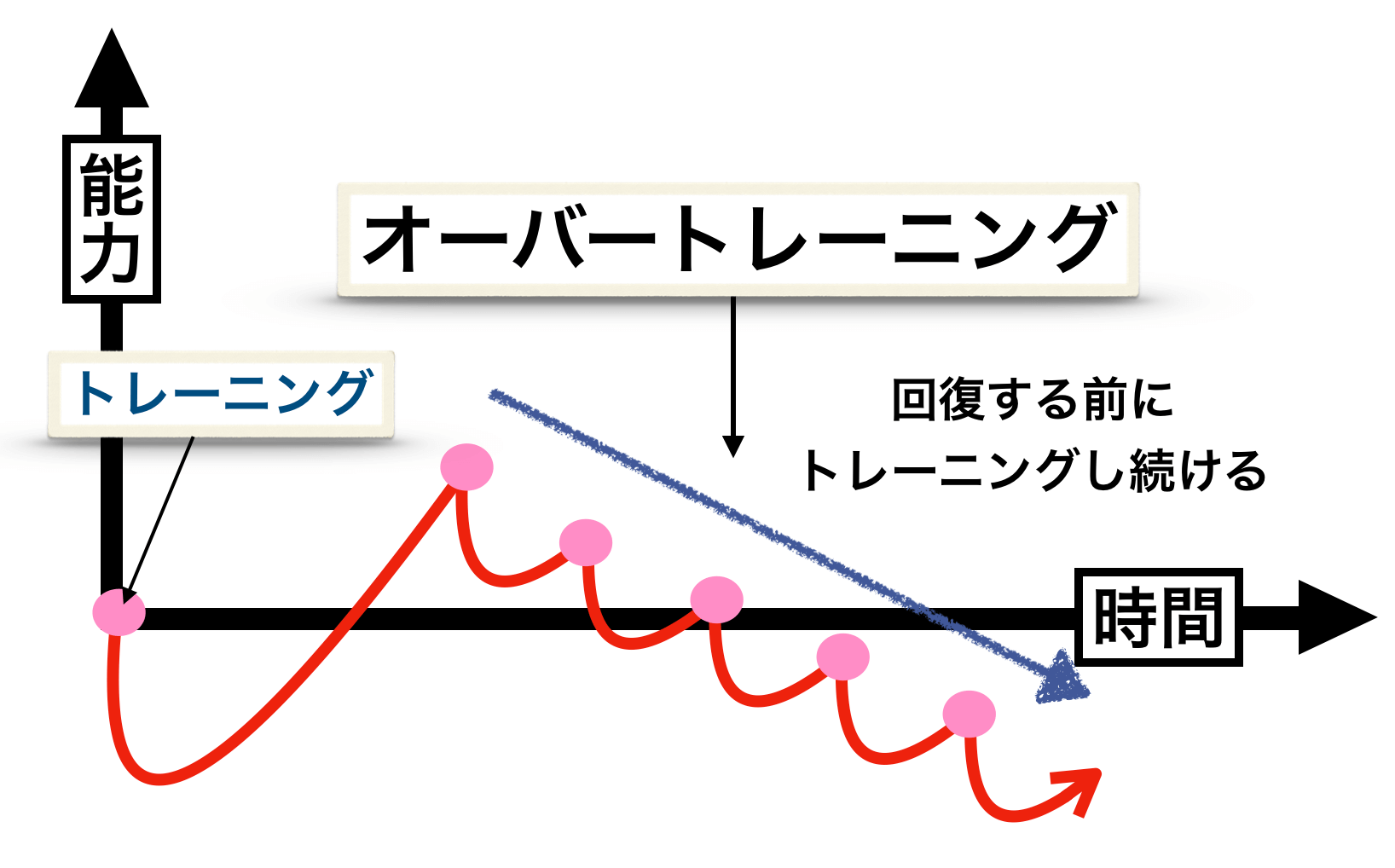

②練習量が多すぎる(=回復が足りない)

厄介なことに、練習量は多すぎても成長できなくなってしまいます。

いわゆる「オーバートレーニング」というものですが、疲労が回復する間もなくトレーニングをやり続けると、能力は向上しないどころか下がってしまうこともあります。

筋トレやスポーツなどでもそうですが、歌においても、回復を考慮したトレーニングをすることが重要です。

なので、もし全く回復期間を取っていない人は、思い切って休んでみることで上達しやすくなったりするでしょう。

回復速度は、年齢や体質、日々の生活(睡眠など)によって個人差がありますので、自分で最適な回復期間を見つけましょう。

また、睡眠の質は回復力に大きく関係すると考えられています。睡眠の質が悪いと練習を頑張っても成長しにくくなり、逆に睡眠の質が良いと成長しやすくなるでしょう。

③栄養状態が悪い

食事などによる栄養状態が悪いと、ボイトレをたくさん頑張っても伸びが悪かったりします。これはスポーツなどと同じです。

体や脳の成長は栄養状態によって決まるので、当然歌の成長においても影響します。

例えば、練習量は同じでも、炭水化物ばかり摂取していて、タンパク質やビタミン・ミネラルがすごく不足している人は、栄養状態がいい人に比べて成長がかなり鈍くなってしまうでしょう。

よく言われますが、体や脳の成長の3本柱は、

- 練習

- 睡眠・休息(回復)

- 栄養

なので、先ほどの回復面の項目と合わせて「栄養」にも気を配る必要があるのですね。

練習以外の項目は軽視されがちですが、人によってはかなり影響が大きかったりしますので、注意が必要です。

④練習の方向性が間違っている

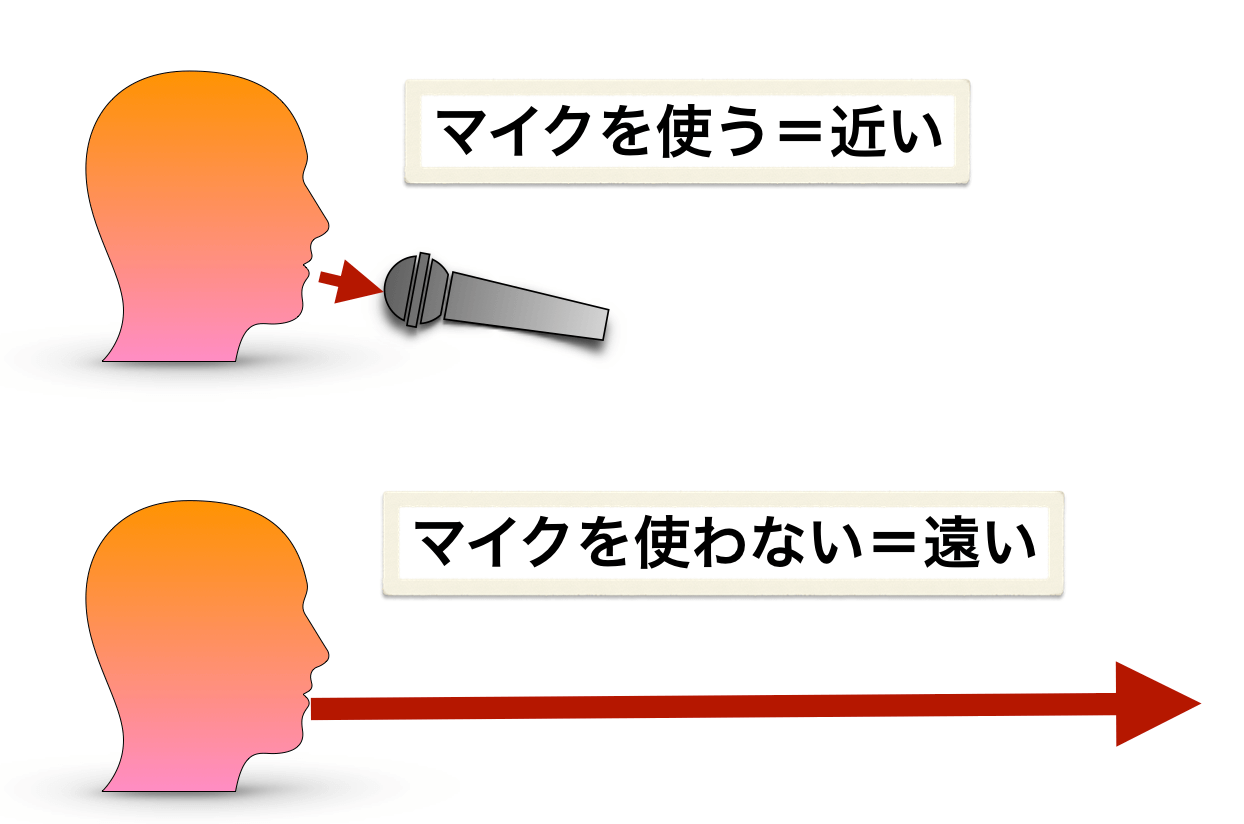

これは、わかりやすく言えば『歌のジャンル』による方向性の違いのお話です。

例えば、同じ『走る』であっても、『短距離走』と『長距離走』の練習が全然違うように、『歌』においても方向性をしっかりと捉えた練習が必要になるということです。

よく起こりがちな失敗が、

- ポップス(マイクを使う歌唱)が上手くなりたいのに、クラシック(マイクなしを前提として歌唱)の練習方法をしてしまっている

というパターンです。

この二つは同じ『歌』ではありますし、そこに優劣はないのですが、練習の方向性としてはずいぶん違うものになります。

特に大きな違いは、声の焦点距離の違いです。

ポップスの声の焦点はマイクなので、『マイクに通る声』を目指していく道になりますが、クラシックの声の焦点は空間(壁・床など)なので、『空間に響く声』を目指していく道になります。

この違いが発声方法の違いを生み出し、発声方法の違いが練習方法の違いを生み出す、ということになります。

もちろん、両方に共通してプラスに働くトレーニングもありますが、そうならないものも結構あるのですね。

⑤練習の順序を間違えている

ボイトレには段階があり、一つ一つステップを踏んでいくことで成長します。

しかし、この段階を飛ばしてしまい、順序を間違えると上手く成長できないことがあります。

例えば、一番わかりやすいもので言えば、

- 現在の自分の音域でも歌える曲をたくさん練習して、少しづつレベルを上げていく

- 現在の自分の音域では歌えない曲をたくさん練習する

この二つの選択肢。

正解の順序は①の方で、②は順序を間違えています。順序を間違えると上手く成長できないどころか、悪い癖などを身につけてしまうリスクも高くなります。

もちろん、絶対ではないのですが、確率的にはそうなる可能性が高い。

やはり、前者のように一つづつステップを上げていく方が成長できる可能性は高まるでしょうし、トータルでかかる時間も早まるでしょう。

何事でもそうですが、基礎と応用があり、順序よく段階を踏んでいくことが大切です。

⑥練習が目的を捉えてない

ボイトレが、目的を捉えたトレーニングになっていないと、上手く成長できない可能性があります。

ボイストレーニングには色々なやり方、発声練習がありますが、『何のためにするのか』という目的が明確になっていないと、形だけ整えた抜け殻のようなトレーニングになってしまいます。

つまり、

- 具体的に何の能力が向上するのか?

- それによって、歌にどう活きるのか?

などのように、目的を明確にしてトレーニングをしないといけないということです。

目的を明確にせずにボイトレを継続すると、

- そのボイトレだけが上手くなってしまう

という本末転倒な状態になる可能性もあります。

つまり、実際の歌にはあまり反映されずに、『ボイトレという動作』が上手くなってしまっているということです。

「そんなことあるの?」と思うかもしれませんが、これが意外とあります。

例えば、発声練習は上手くできるのに実際に歌になるとあまり上手く歌えなかったり。逆に、歌うと上手いのに発声練習は苦手という人も時々います。

発声練習と実際に歌うのはつながってはいますが、完全にイコールにはならないのですね。

スポーツで言えば、ボイトレは「筋トレ」、歌うのは「試合」のようなイメージです。

なので、目的をしっかりと意識してボイトレをする必要があるということです。

⑦変声期を考慮していない

ボイトレにおいて、最も注意して練習すべき時期が変声期(声変わり)です。

*個人差があり、変化する年齢やその期間は人によって様々です。一般的には、中学生〜高校生くらいになる人が多いでしょうが、もっと早い人も遅い人もいます。

男性の方が変化が大きく、女性の方が変化は小さいので、男性の方がより注意すべきですが、女性であっても注意するに越したことはありません。

というのも、変声期というのは声帯が大きく変化している時期なので、声が不安定です。

音域も大きく変化している最中なので、歌を上手く歌えません(*声変わりの変化が小さい人や早く終わった人は歌いやすい)。

こういう状態だと、トレーニングの効果を感じにくいですし、トレーニングのやり方を間違えてしまったりもしやすいです。

もし、この時期に当たるのなら、声変わり中だということをしっかりと意識してトレーニングする必要があるでしょう。

⑧長期的視点を持てていない

そもそも、ボイストレーニングは基本的にすぐに効果が出るようなものではないです。

成長に時間がかかるものであり、筋トレやストレッチなどと同じように少しづつ変化していくものです。

つまり、上達していないわけではなく『変化に時間がかかっているだけ』という場合もあるでしょう。

そもそも、ボイトレの弱点は

- 目に見える変化や痛みがわかりにくいので、成長実感を感じにくい

という点です。

例えば、筋トレなら筋肉が疲労し筋肉痛になることで「達成感」が生まれますし、筋肉がついてくると見た目が変わりますから「成長実感」が得られやすいです。

ところが、ボイトレは筋肉痛のようなものはほぼないですし、見た目が変化することもないです。

つまり、達成感が全然ないのですね。

さらに、トレーニングをたくさん頑張ると、数日間はいつもより声が出にくくなるなどのことも起こります。これは筋トレで言えば、筋肉痛のようなもので、単に疲労状態ということです。

しかし、喉は疲労状態がわかりにくいので、「あれ、トレーニングしたら逆に声が悪くなった」などの勘違いもしやすいです。

このように、短期的に見ると前に進んでいるのか後ろに下がっているのかわかりにくいというのが、ボイトレの難しいところです。

なので、ボイトレは少し長い目で成長を考える必要があるでしょう。

⑨声帯の個性・適性・限界を考慮していない

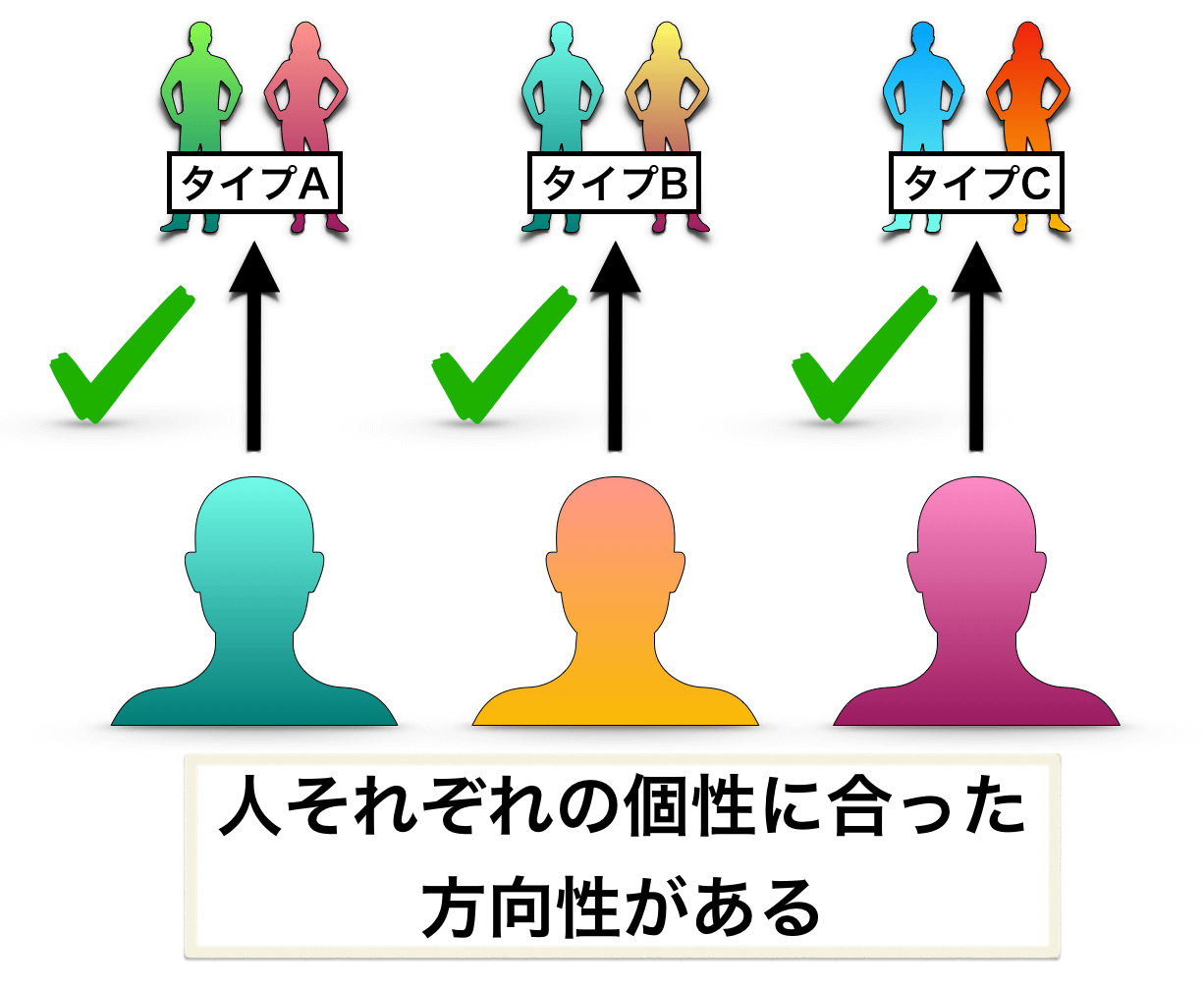

これは『人それぞれ持っている体(声帯)が違うので、鍛えられる範囲や適性にもそれぞれに違いがある』ということを考慮できていない場合に、なかなか上手くならないかもしれないということです。

言い換えると、

- その方向性へは成長できない可能性がある

ということです。

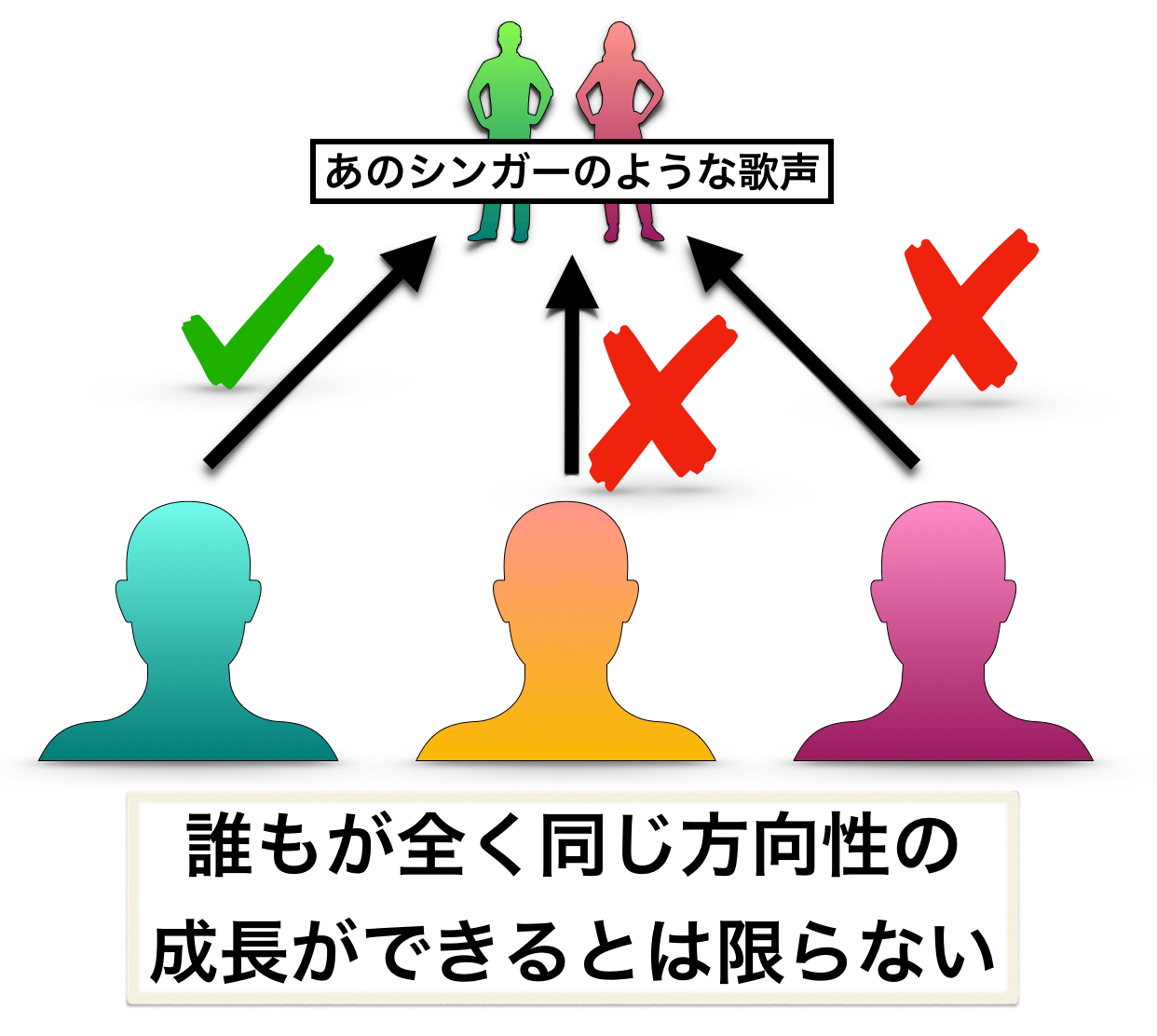

声帯という楽器の形は人それぞれ決まっていますから、努力すればどんな歌声にもなれるというものでもないのですね。

特に「音域のタイプ」「声質のタイプ」という二つには、基本的に逆らえないものと考えておいたほうがいいでしょう。

例えば、

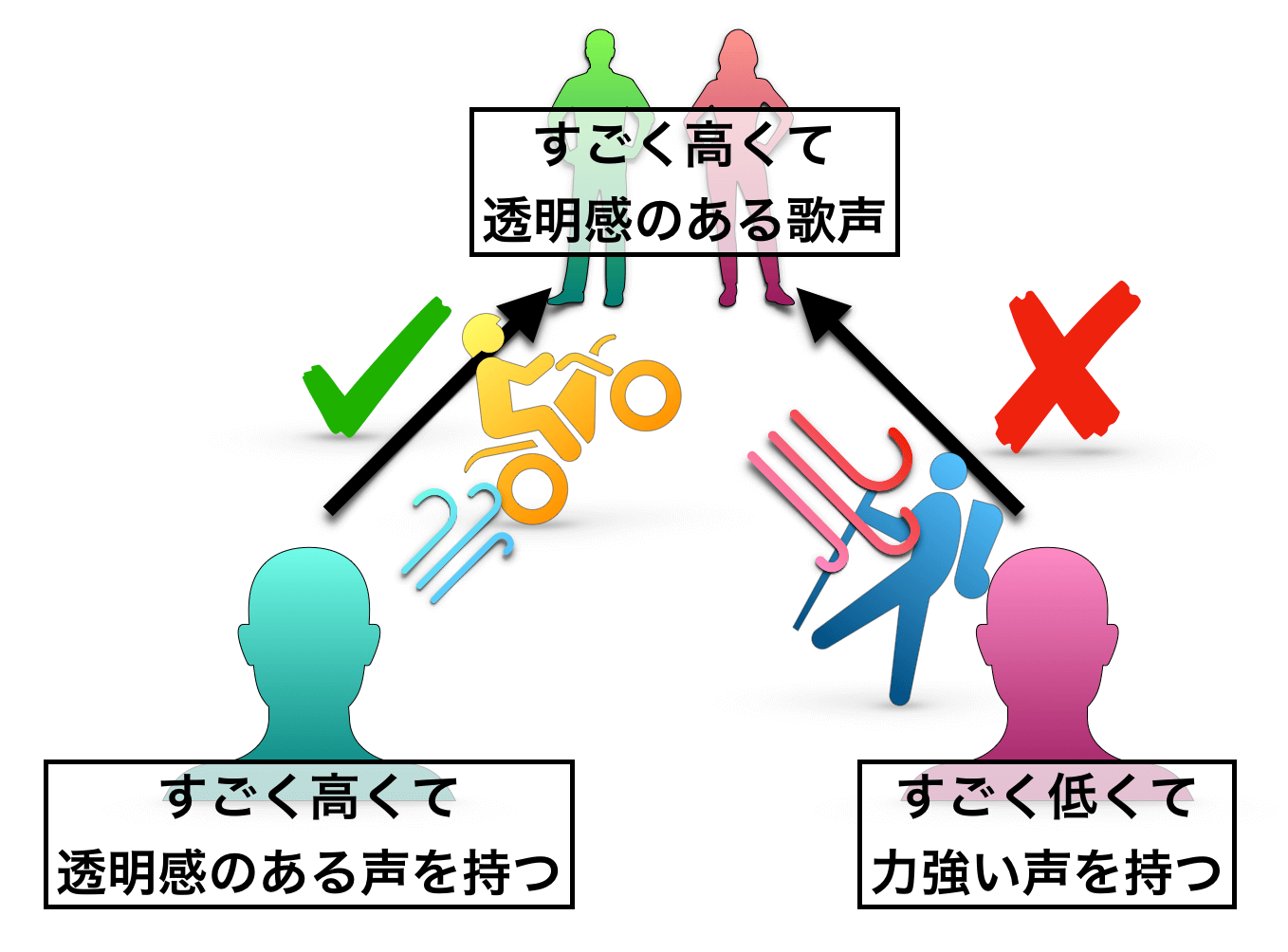

- 声がすごく高くて、透明感のある声質を持つ人

- 声がすごく低くて、しっかりとした鳴りの声質を持つ人

この二人が『声がすごく高くて、透明感のある声質のシンガーの歌声』を目指したとします。

この場合、声が高い人は目標にたどり着くのが早いでしょうし、同じレベルまでたどり着ける可能性が高いということになります。

声が低い人は、いくら努力してもなかなか目標に近づけないし、最終的に同じレベルまでたどり着くことはできない可能性の方が高いでしょう。

当然、目標を入れ替えた場合は、左側の人の方が不利になります。

これが、人それぞれの『適正』というやつですね。

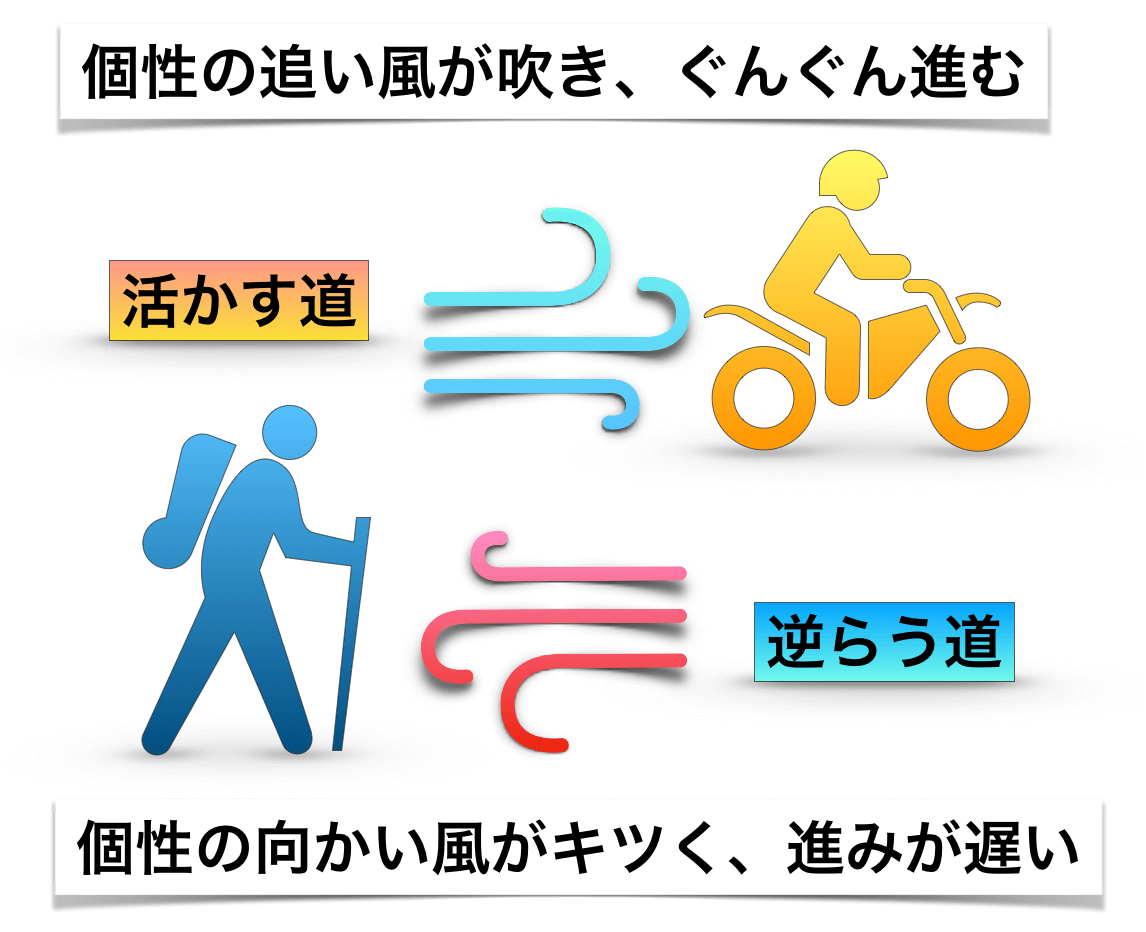

自分の声帯の個性に従おうとする練習は追い風が吹きますが、逆らおうとする練習は向かい風が吹きます。

逆らう道を行っている人はなかなか上達できない可能性が高まるでしょうし、目標が達成できないかもしれません。

もちろん、100%そうなるとは限りません。ただ、こればかりは受け入れるしかないことの方が多いのかもしれません。

特に、自分の声帯の「音域のタイプ」と「声質のタイプ」をしっかりと考慮するのが大事なポイントだと考えられます。

関連記事

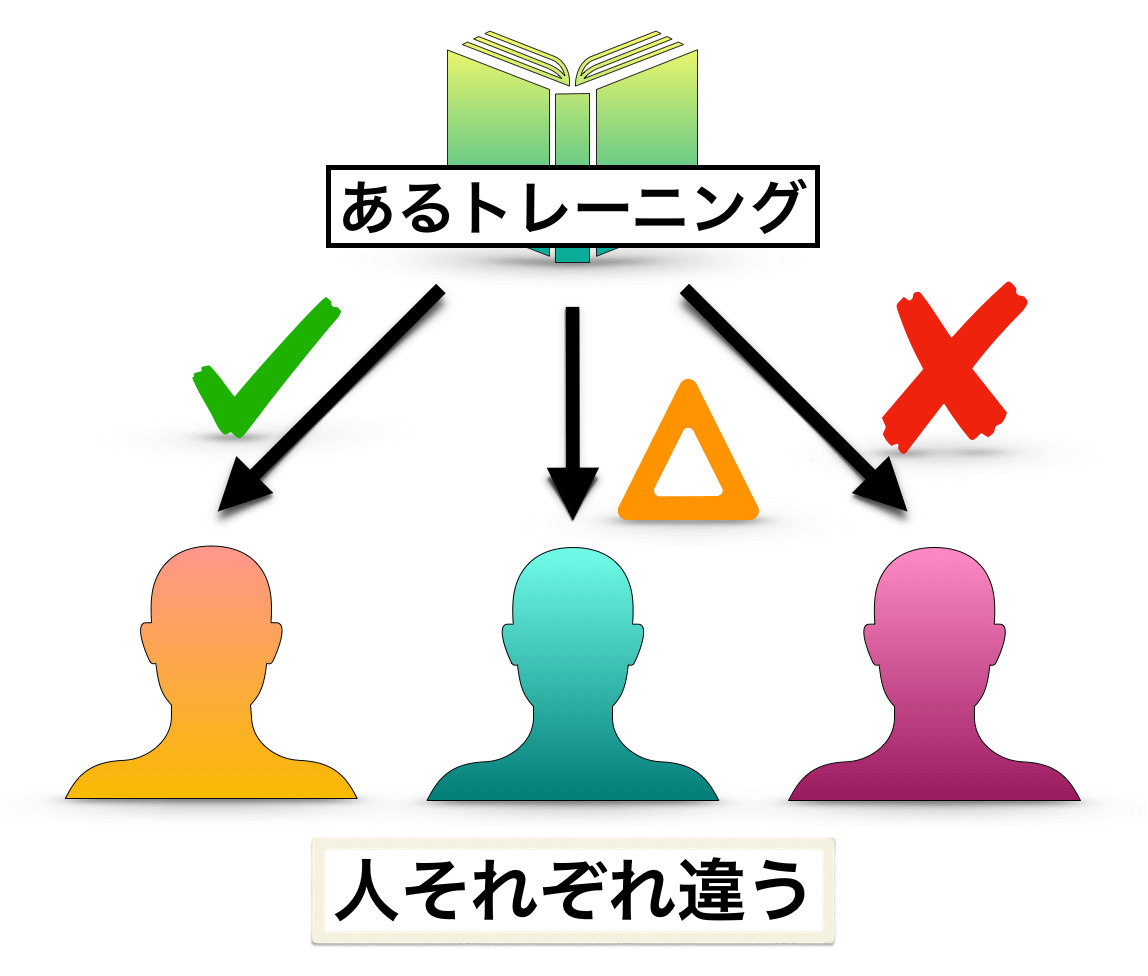

練習にも合う合わないがある

この人それぞれの個性は、練習にも影響を与えます。

なので、色々なトレーニングは人それぞれに効果が微妙に違ったり、変則的なやり方の方が効果が出たりと、人によって様々に変化します。

なので、トレーニングには”一般的な正しいやり方”というものはありますが、それはあくまでも多数に当てはまるものであって、”絶対的な正しいやり方”というものはないのですね。

『自分にとって何が適しているのか?』というところを常に考えなければいけないのが、ボイトレの難しいところです。

⑩声帯のバランスを考慮していない

これは、

- 喉や声帯は、バランスよく鍛えることが重要

- バランスを崩すような偏ったトレーニングは、逆効果になることもある

ということが頭に入っていない場合に、上達しない可能性があるということです。

おそらく、多くの場合「ボイトレは積み上げた分だけ力がつくもの」と考えてしまうと思います。

しかし、実際は『偏りすぎてマイナスになる』ということがあります。

例えば、

喉や声帯の能力として「能力A」「能力B」「能力C」があるとします。そして、この3つの総合力で歌声が決まるとします(*あくまで例のお話)。

現状3つの能力は、

- 「能力A」60

- 「能力B」60

- 「能力C」60

このように60ずつの能力があるとします。総合力180です。

ここで、能力Aだけをひたすら鍛えるとします。

すると、

- 「能力A」60 → 80

- 「能力B」60 → 60

- 「能力C」60 → 60

当然、総合力は200になります。

ここまでは問題ないですね。

ところが、このトレーニングだけをひたすら続けると、

- 「能力A」60 → 90

- 「能力B」60 → 50

- 「能力C」60 → 50

他の能力とのバランスが崩れて能力B、Cが衰え始めると考えられます。

能力B、Cが衰える理由は、能力Aに偏り過ぎてそれに頼るような発声をするようになったから。

結局、総合力190になってしまっています。同じ状態を継続すると、さらにバランスが崩れ総合力も下がっていく可能性もあります。

これらは、スポーツで言う「ある筋肉を鍛え過ぎた結果、体のバランスが崩れパフォーマンスが落ちた」みたいなものです。偏ったトレーニングが総合的にいい結果を生み出すかというと、そうでもないのですね。

つまり、ボイトレも喉や声帯という小さな部分を、「一つの体」のようにバランスよく鍛えることが必要だと考えられます。

とは言え、どの能力がどうなっているかなんてわからないことがほとんどなので、難しく考えすぎる必要はないと思います。

ただ、トレーニングが偏り過ぎている場合は、バランスを考慮することで成長しやすくなるかもしれません。

-

-

歌の成長を加速させる地味に大事な4つの重要項目について

続きを見る