今回は、「歌が上手くなるために必要な2つの能力」についての内容です。

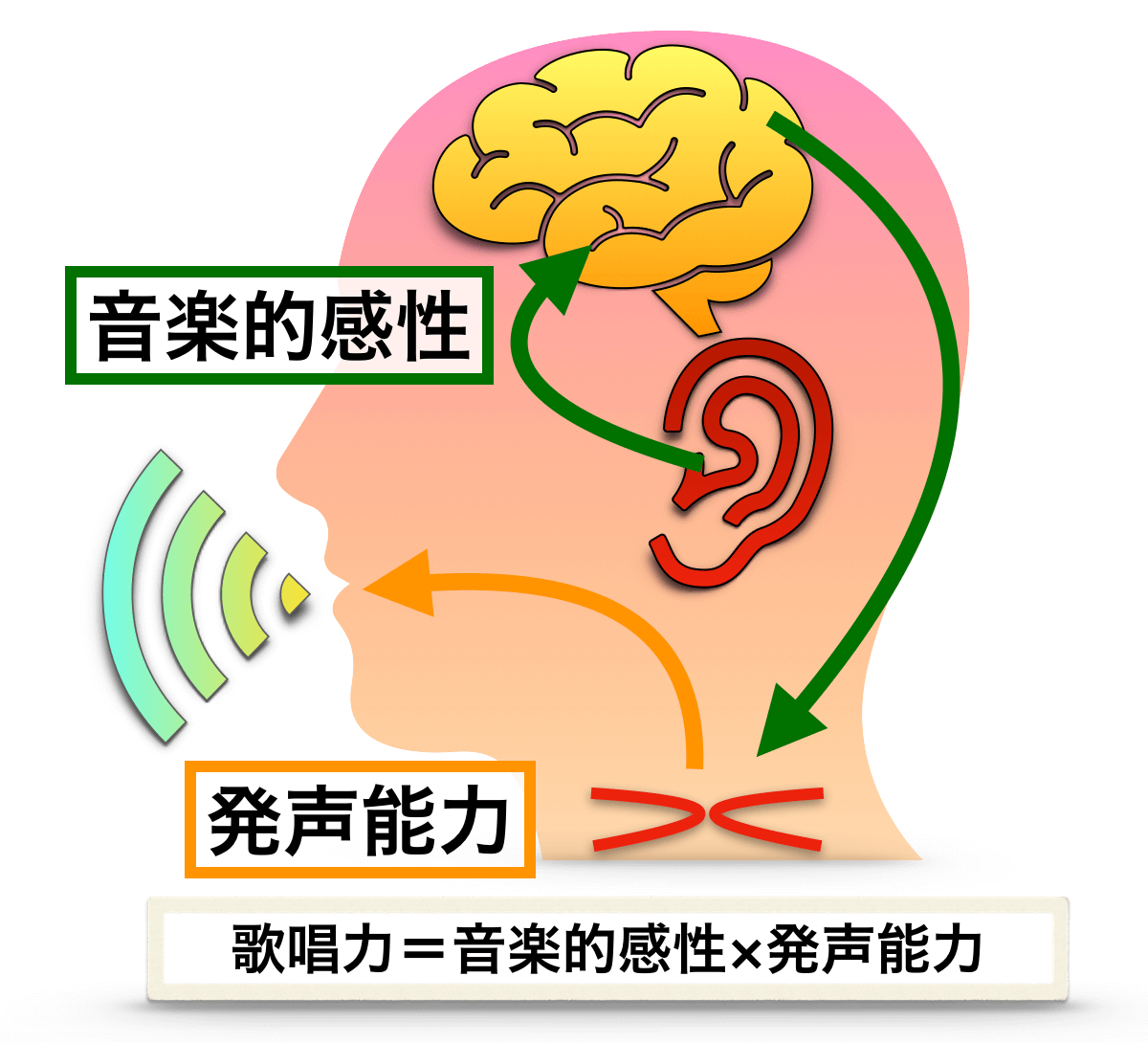

歌の上手さは、「音楽的感性」と「発声能力」という2つの能力によって決まります。

公式のように

- 歌の上手さ=「音楽的感性」×「発声能力」

と表現することもできます。

重要性は発声能力の方が高いと考えられますが、両方とも欠かせません。それぞれ掘り下げていきます。

目次

歌が上手くなるために必要な2つの能力

まず、『歌』は

- 音程

- リズム

- 音色の質(言葉・発音を含む)

という3つの要素によって、成り立っています。

歌は、メロディーに言葉を乗せたものであり、「音程」「リズム」「音色の質」という3つの要素によって完成します。

つまり、歌に関する全ての要素は、「この3つをどうするか?」によって決まっていると言えますし、歌の良し悪しも、この3つによって決まっています。

では、この3つをコントロールしているものは何か?

それは、

- 音楽的感性

- 発声能力

という二つの能力。

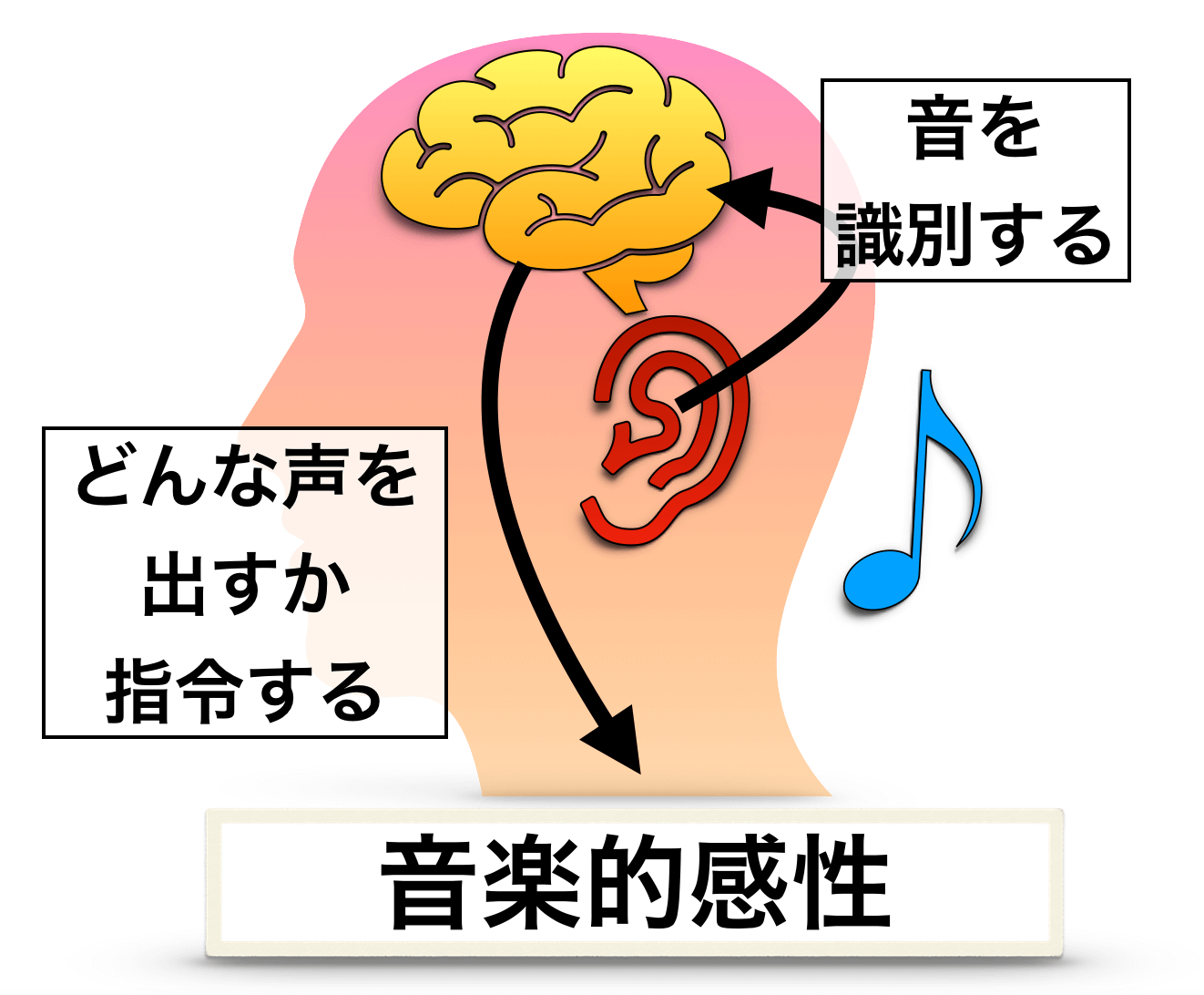

音楽的感性

「音楽的感性」とは、簡単に言えば『脳の能力』です。

音程やリズムを聴き分ける、音を判別する、どのように音楽に合わせるか、などのような音楽的な判断能力のことです。

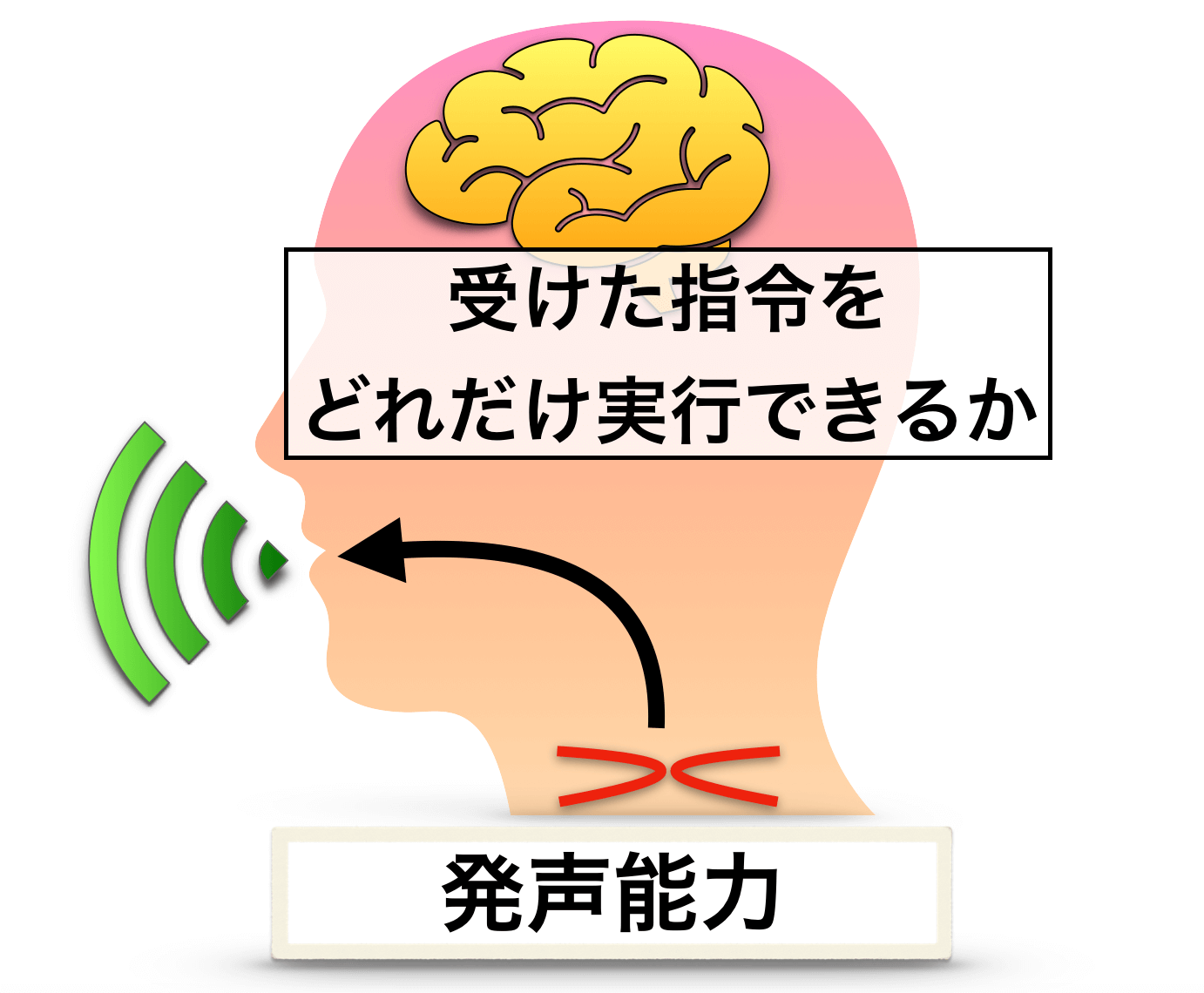

発声能力

「発声能力」とは、簡単に言えば『体の能力』です。

どれだけ声をコントロールできるかという声帯を中心とした身体能力のことです。

この二つは、スポーツで言う「頭脳」と「運動神経」のようなものです。

それぞれ掘り下げていきます。

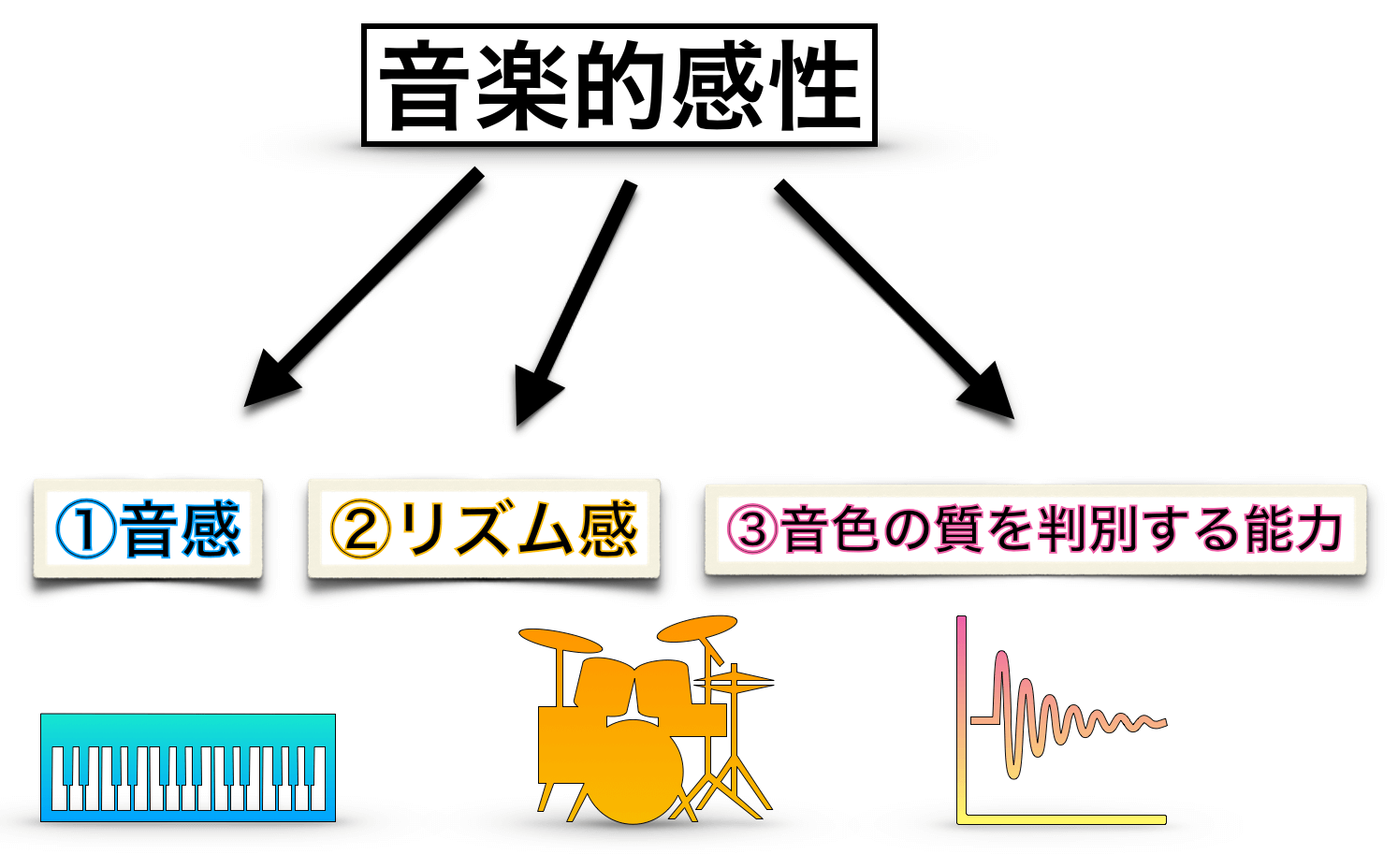

①音楽的感性

音楽的感性は「脳」「耳」の能力です。『経験・知識・感覚』と言い換えることもできます。

この能力は、大きく分けると

- 音感

- リズム感

- 音色の質を判別する能力

の3つの方向性に分かれます。

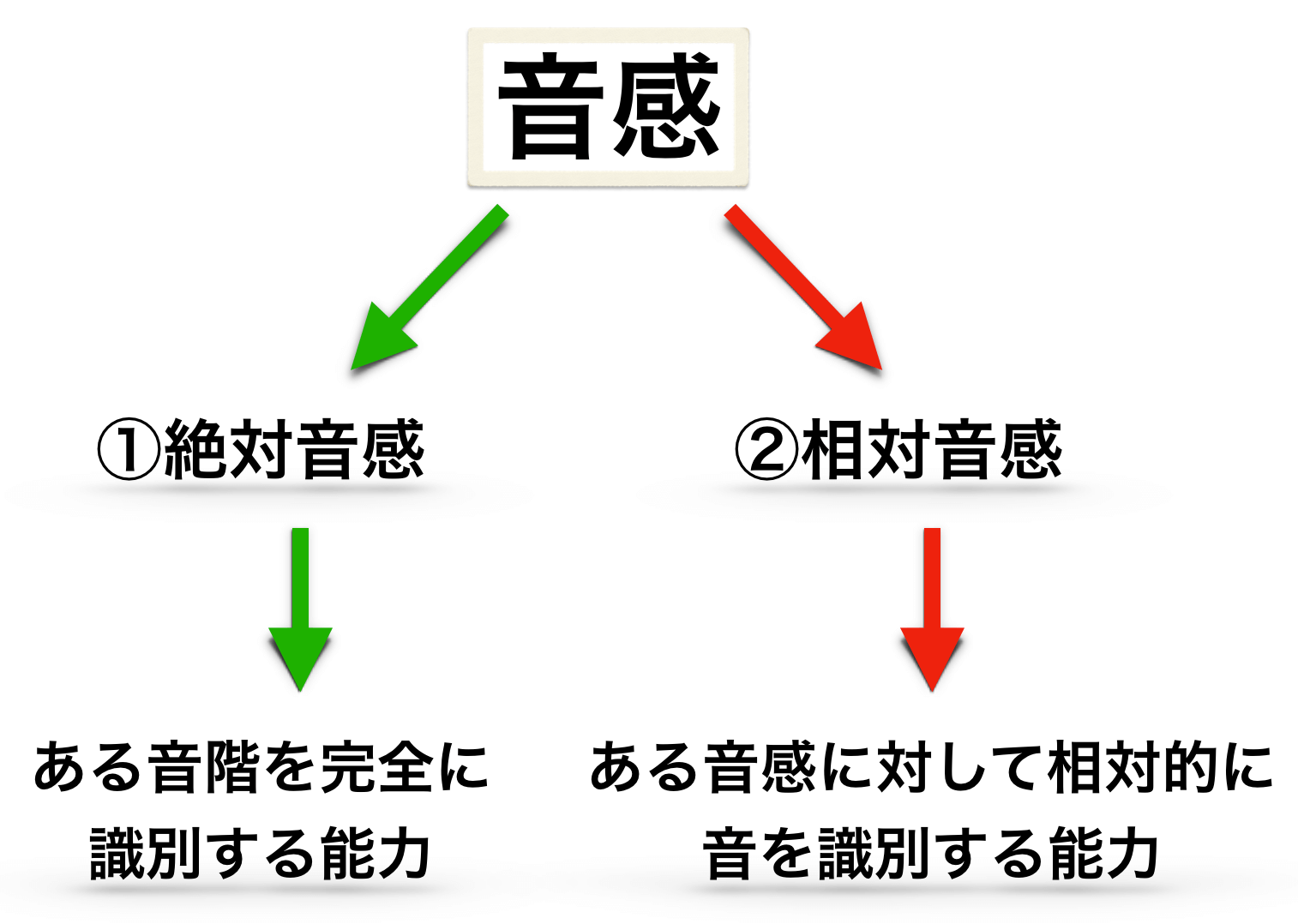

①音感

まず、「音感」は

- 絶対音感・・・ある音階を完璧に識別できる能力。

- 相対音感・・・ある基準の音に対して、相対的に音階を認識できる能力。

の二つに分類されています。

この二つは、このように横並びにされることが多いのですが、多くの人は相対音感のみを考えておけばOKです。

そもそも絶対音感は、歌には必要ないものですし、6歳頃までしか身につけられない能力なので、特殊能力のようなものと考えておきましょう。

-

-

絶対音感・相対音感と歌の上手さの関係性について

続きを見る

基本的に、歌に必要なものは「相対音感」のみになります。

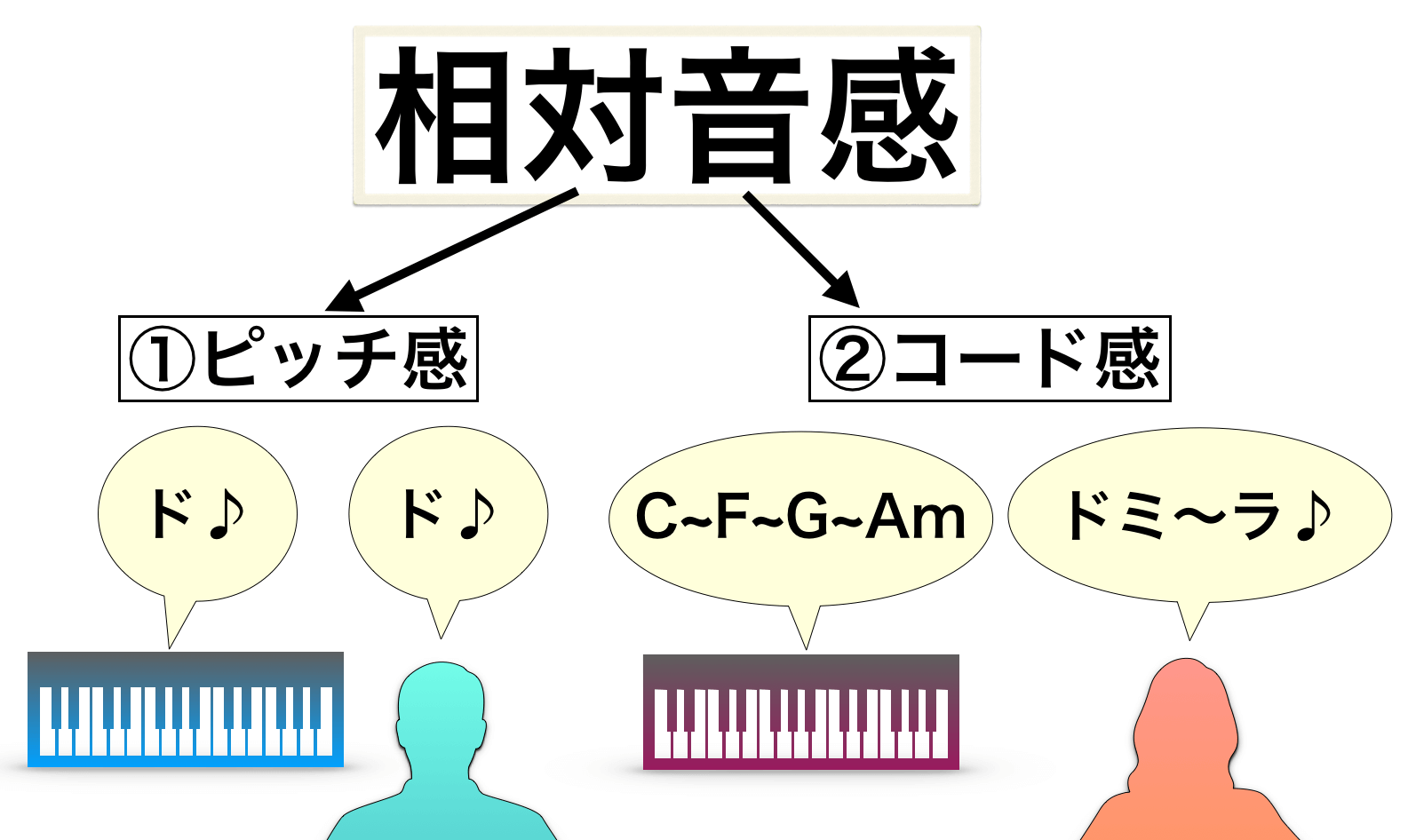

そして、その「相対音感」をさらに分解すると、

- ピッチ感

- コード感

という二つに分けて考えることができます。

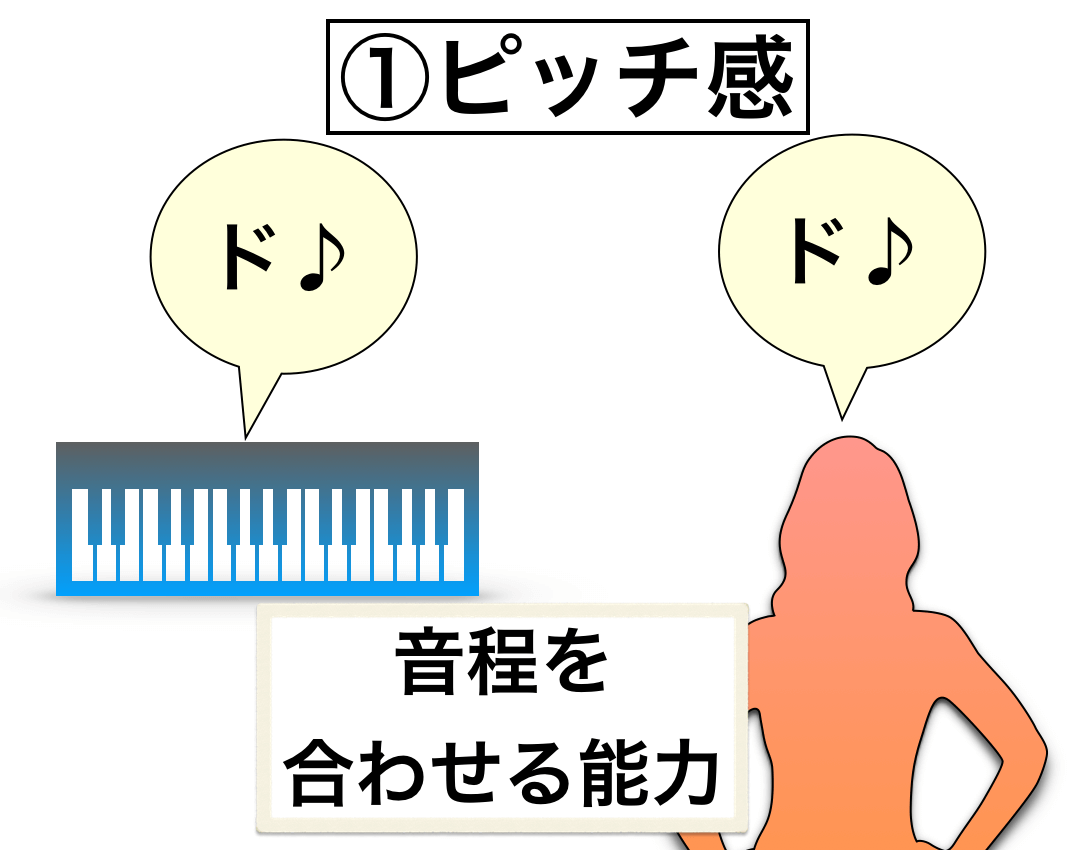

①ピッチ感

これは、シンプルに「ピッチ(音程)を合わせる能力」です。

ピアノで「ド♪」と鳴らし、自分の声でその音に合わせることができるかどうか、ということですね。

つまり、歌においては『自分が発している声の音程が合っているか・外れているかが理解できる能力』とも言えます。

歌の基礎能力の一つです。

-

-

歌のピッチを鍛える方法について【4つの区分で考える】

続きを見る

②コード感

先ほどのピッチ感の上位互換のような能力で、歌のレベルを上げるために非常に重要な能力です。

「コード感」とは、ギターなどでよく用いられる言葉で、ギターソロのフレーズなどにおいて「コード進行に合わせた演奏ができているかどうか」という意味合いがあります。

「”歌”におけるコード感」というのも、同じようなニュアンスなのですが、

- 即興で適切な伴奏に合わせて歌うことができること

- 適切なコード進行に合わせてメロディーを歌うことができること

などの能力を指します。

このコード感があると、作曲やアドリブ、フェイク、アカペラなどもできるようになります。

音楽は、基本的にキー(調)とコード進行(和音の組み合わせ)によって成り立っているため、歌においてはそれらに調和する能力が必要です。

つまり、何のために音程を合わせるのか?というと、コードと調和するためと言えるのですね。

-

-

歌に必要な「相対音感」の鍛え方【『コード感』の重要性について】

続きを見る

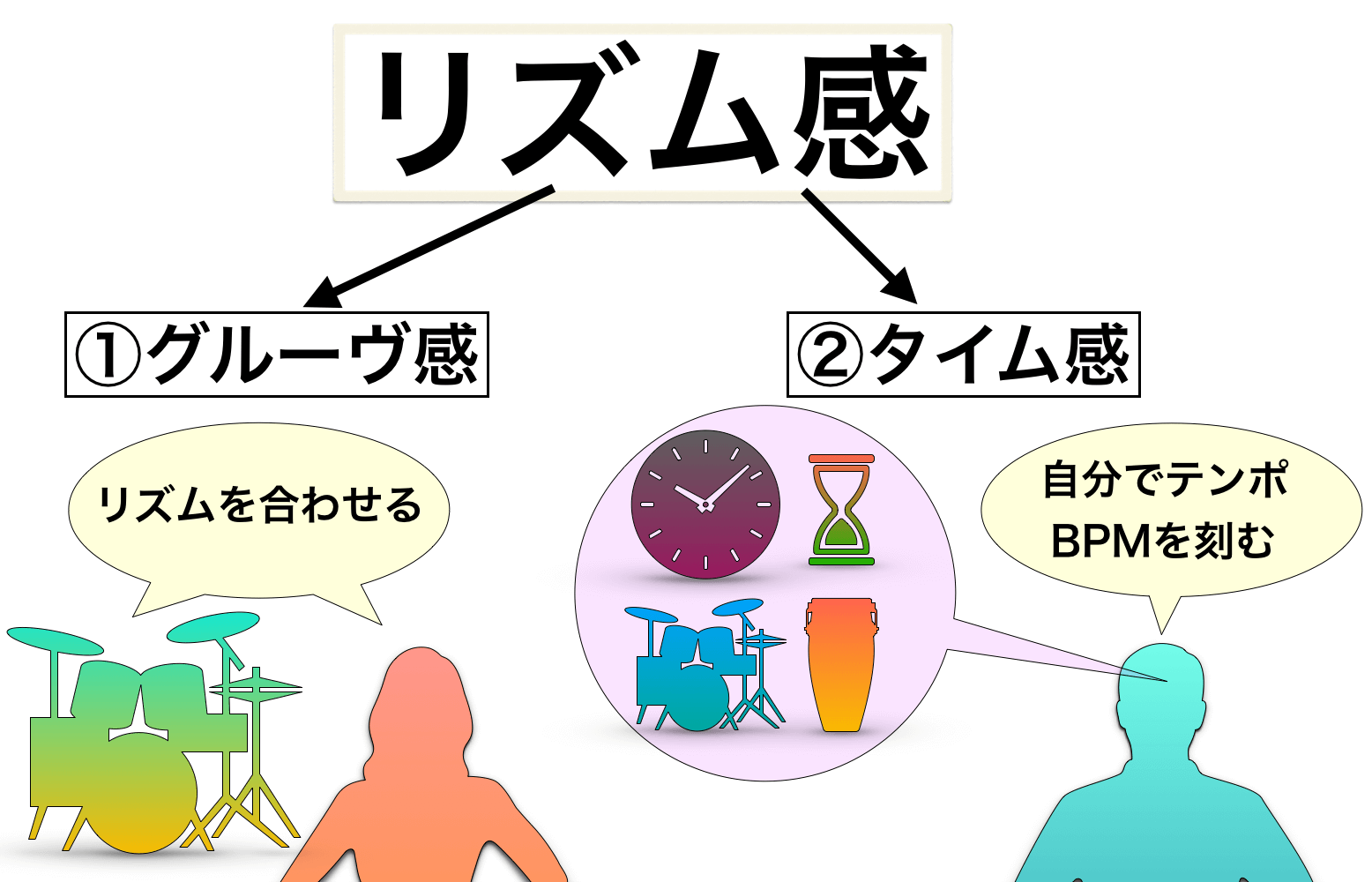

②リズム感

歌における「リズム感」は、

- 「グルーヴ感」・・・楽曲や演奏に歌のリズムを合わせる力

- 「タイム感」・・・テンポ感。自分だけで一定のリズム・BPMを刻む力

という二つの能力に分けることができます。

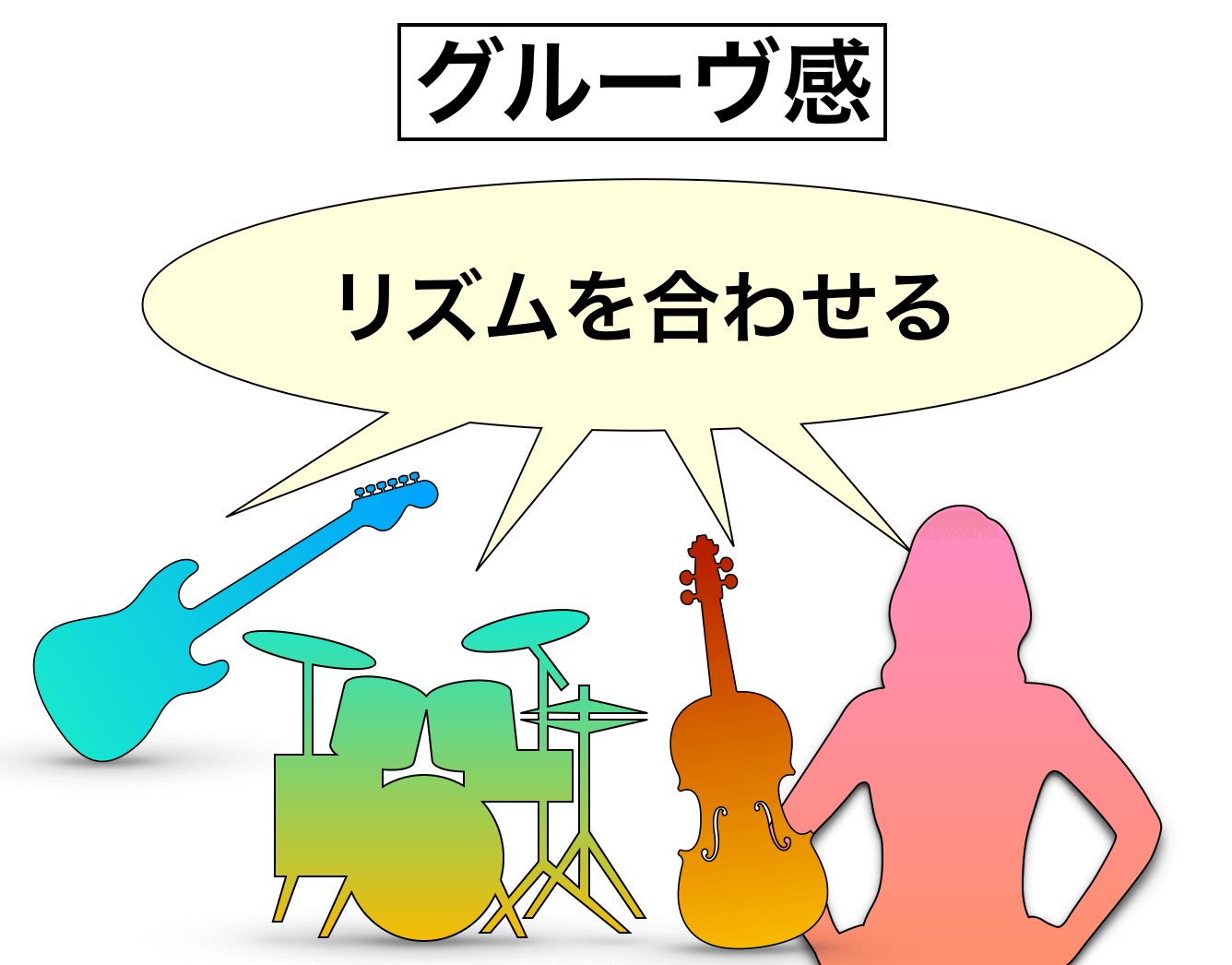

①グルーヴ感

「グルーヴ感」は簡単に言えば、楽曲や演奏のリズムに合わせる能力です。多くの人が考える一般的な「リズム感」と考えていいでしょう。

「グルーヴ」という言葉には、さまざまな意味合いや定義がありますが、ここでは単純に「演奏とリズムを合わせること」を指すものとします。

歌は、基本的にリズムに合わせる側の立場です。

リズム隊(ドラムやベースなど)がリズムを作り出し、それに合わせる能力が必要なので、まずはこの能力が大事。

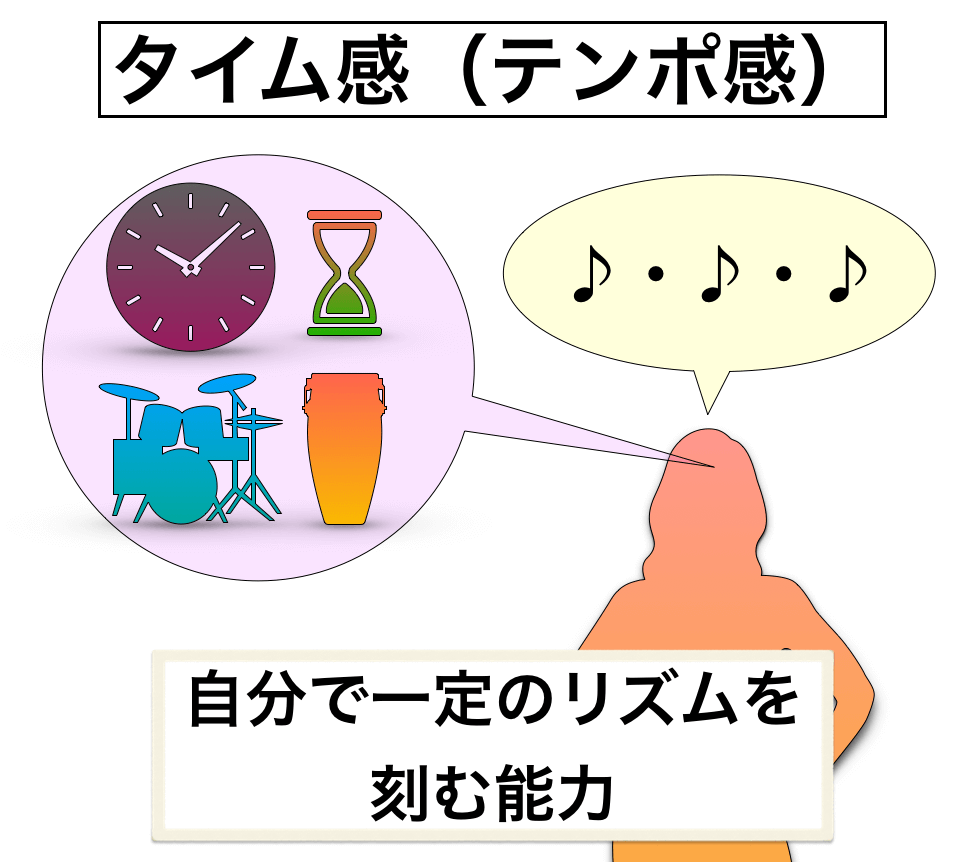

②タイム感

「タイム感」は少し聞きなれない言葉かもしれませんが、簡単に言えば『自分だけでリズムを刻む能力』『自分でリズムを作り出す能力』のことです。

例えば、アカペラや弾き語りなど、自分一人で演奏する場合には、自分でリズムを刻まなければいけません。

つまり、ボーカリストにも、他者の演奏に合わせるだけでなく、自分自身がリズムを作り出すことが求められる場合があるのですね。

そしてタイム感が、先ほど述べた「グルーヴ感」の向上にもつながります。自分でリズムを作れるくらいの能力があれば、リズムに乗る能力もあるということですね。

-

-

歌のリズム感を鍛えるトレーニング方法について

続きを見る

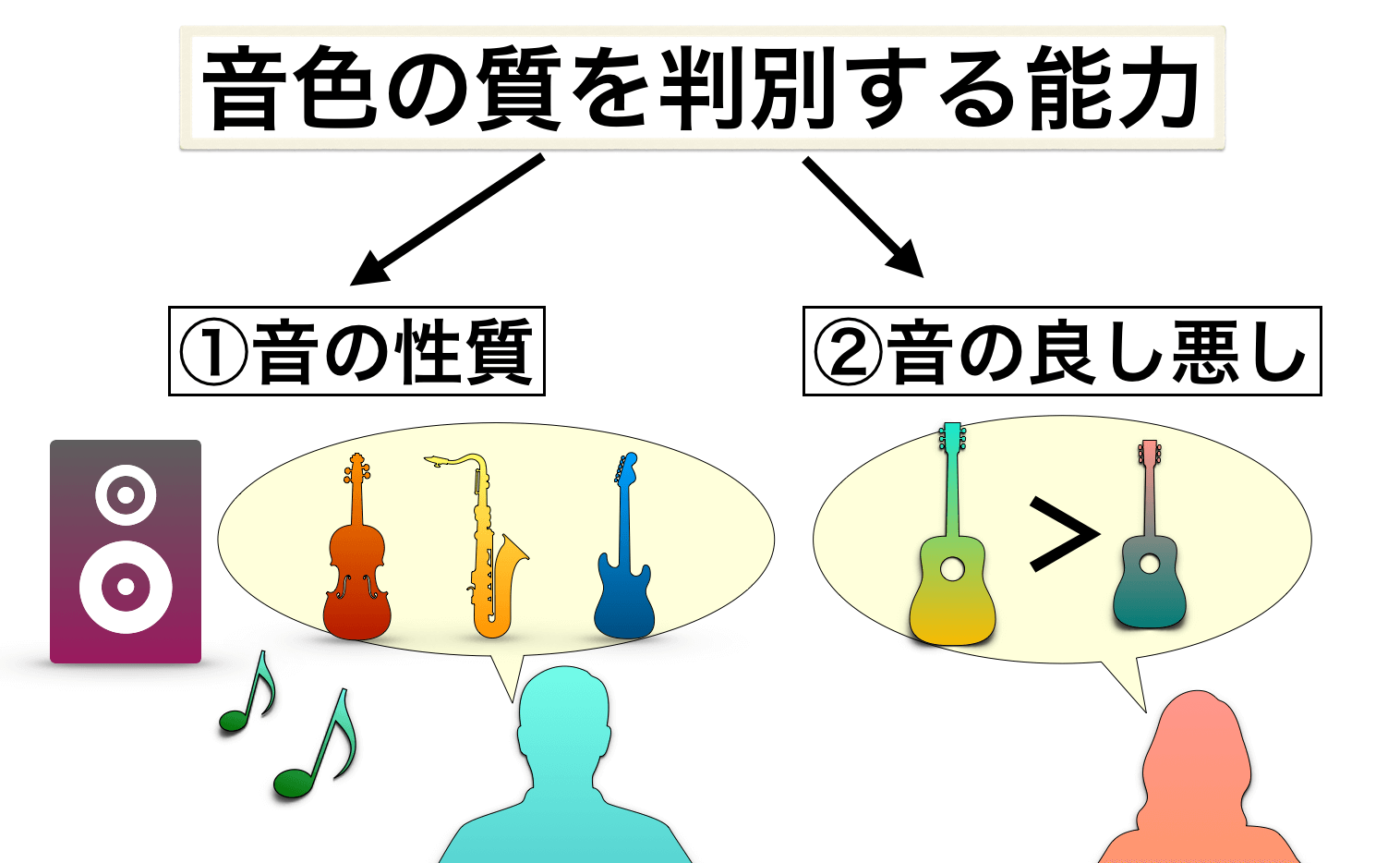

③音色の質を判別する能力

音の質を判別する能力は、

- 音の「性質」を判別する能力

- 音の「良し悪し」を判別する能力

という二つに分けることができます。

①性質を判別する能力

これは「どんな音か」「何の音か」を判別する能力です。

例えば、ある音が「ギターの音なのか、ピアノの音なのか」がわかるなどの能力です。もちろん、ギターとピアノは多くの人がわかるでしょう。

しかし、例えば、

- 「アコギ」と「エレキギター」の違いがわかる【似た楽器の差】

- 同じアコギでも「ギブソン」と「テイラー」の違いがわかる【メーカーによる差】

- 同じギブソンでも「J45」と「ハミングバード」の違いがわかる【同一メーカーの型番の差】

- 同じJ45でも「個体差」による違いがわかる【同じ型番の個体差】

などのように、音の性質を判別する能力にも段階のようなものがあります。

こういう能力は、当然歌にも活かされます。

「自分がどんな声(音)を出しているのか」、という音の性質をしっかりと把握することができれば、修正や改善も上手くできるようになります。楽器を演奏する人は、こういうところにも自然と注意が向きやすくなるでしょう。

②良し悪しを判別する能力

「音の良し悪しを判別する能力」は、先ほどの能力と少し似ていますが、あえて分けています。

例えば、川のせせらぎの音は多くの人にとって心地よい音のはずです。逆に黒板をひっかく音は、多くの人にとって嫌な音のはず。

この「心地よい音・嫌な音」というのは、人間にとっての『音の良し悪し』になります。

これを測る能力が、「音の良し悪しを判別する能力」です。

歌で言うと、「発声A」と「発声B」はどちらの方がいい音なのか?これを判別する能力ということですね。

もちろん、これらは人による好みの差も存在します。

しかし、大枠の『いい音』を判断できる能力があれば、自分の歌声を良い方向性へと導くことができます。

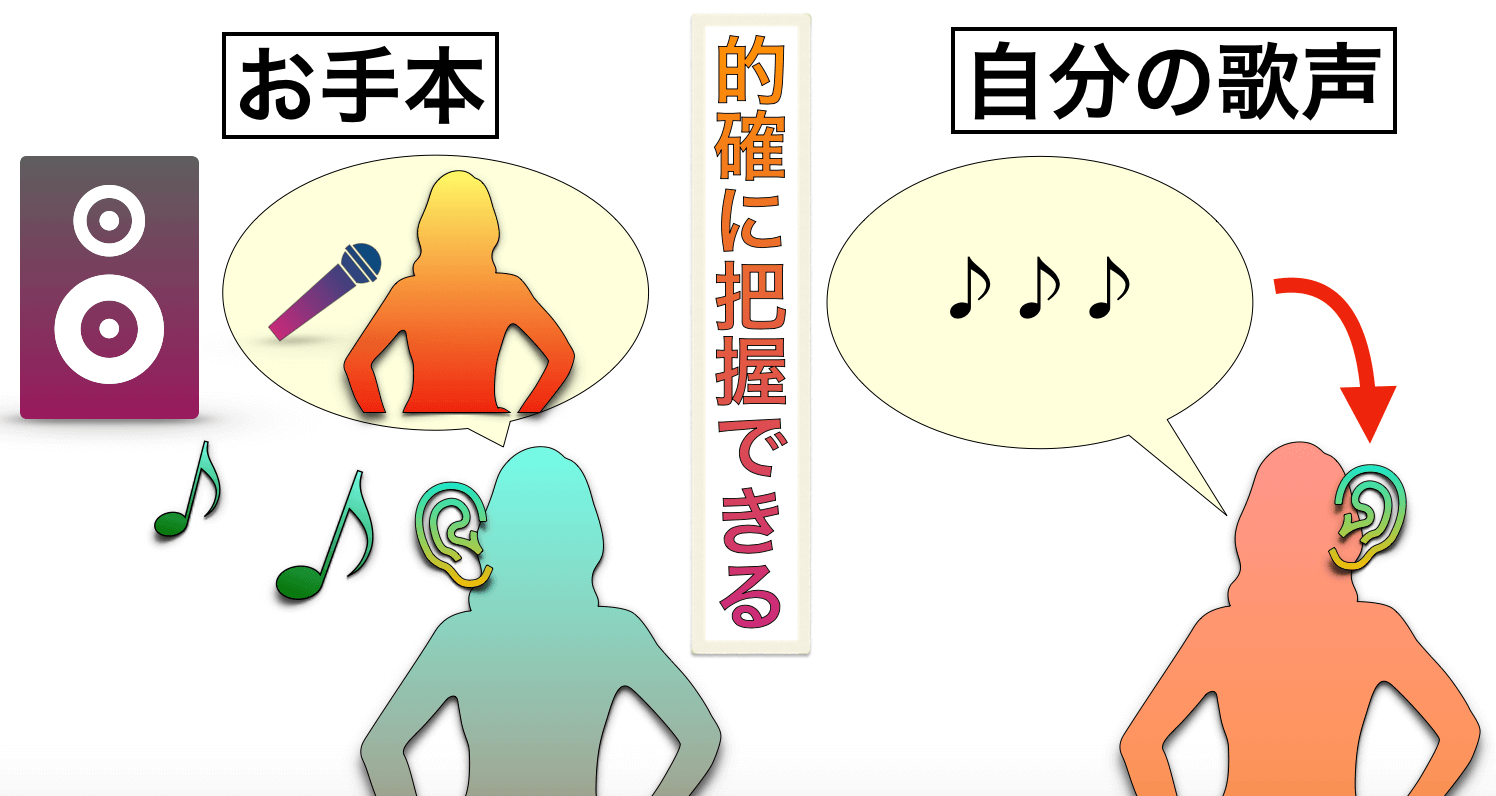

「①音の性質を判別する能力」「②音の良し悪しを判別する能力」はボーカリストにとって、

- プロシンガーの発声を正確に把握することができる

- 自分の歌声を正確に把握することができる

- よって、比較修正が正しくできる→上手くなる

という点で役立つと考えられます。

音程がわかる耳の良さ・リズムがわかる耳の良さというのも重要なのですが、『音の質がわかる・発声の質がわかる耳の良さ』も同じくらいに重要です。

-

-

耳の良さと歌唱力の関係性【耳をよくする方法】

続きを見る

②発声能力

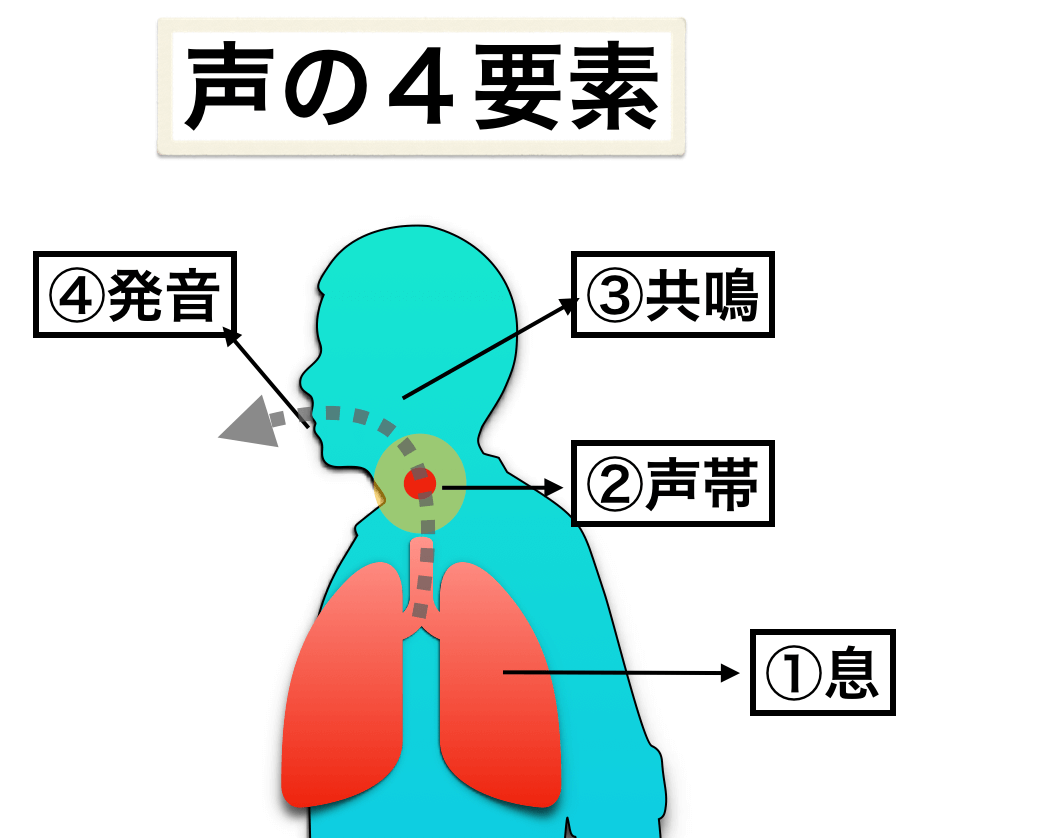

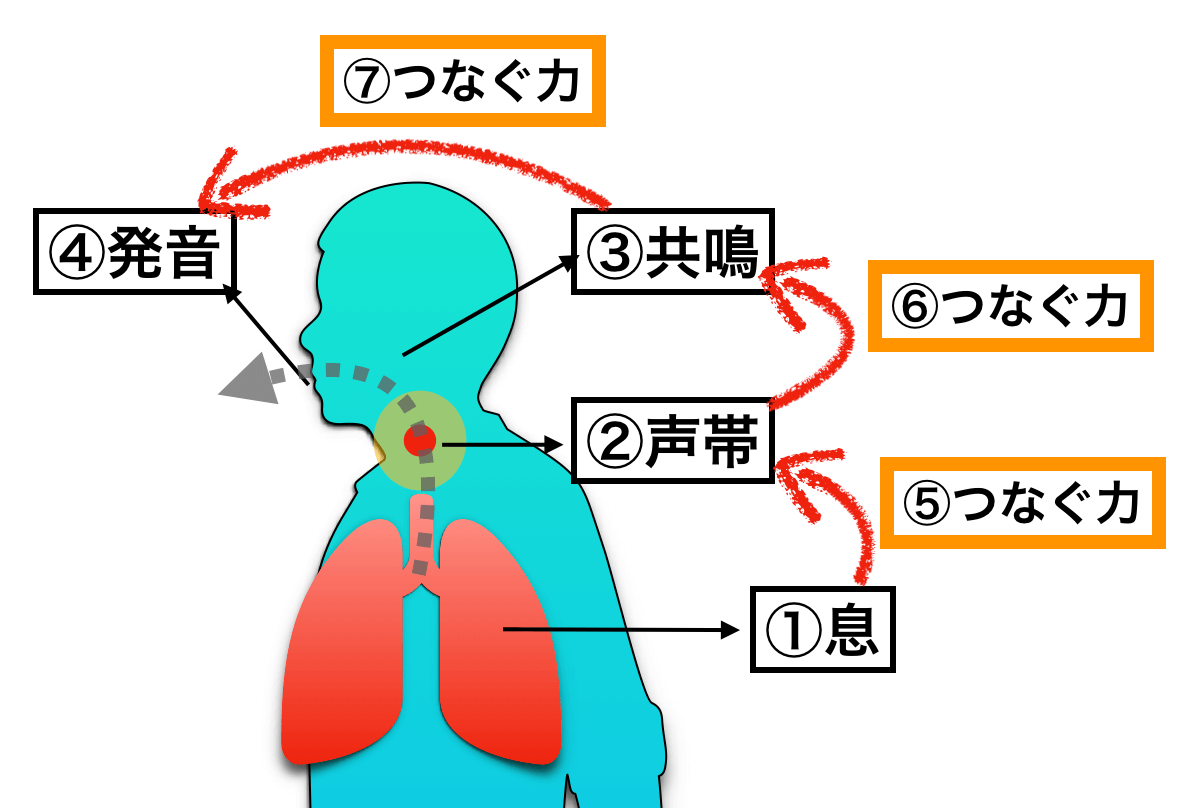

発声能力は『声』を分解していく必要があります。

声はまず

- 息

- 声帯

- 共鳴

- 発音

という4つの要素に分解でき、それぞれ音色の「①原動力」「②調節」「③増幅」「④性質」という役割を持っている。

- 肺が空気を送り出す

- その空気によって声帯が振動する

- 振動によって生まれた音が空間(咽頭腔・鼻腔・口腔)によって響く

- その音色に発音(顎・歯・舌の動き)が加わる

これが、声が出る仕組みです。

より具体的なイメージはこちらで↓

この4つの要素を順番に掘り下げます。

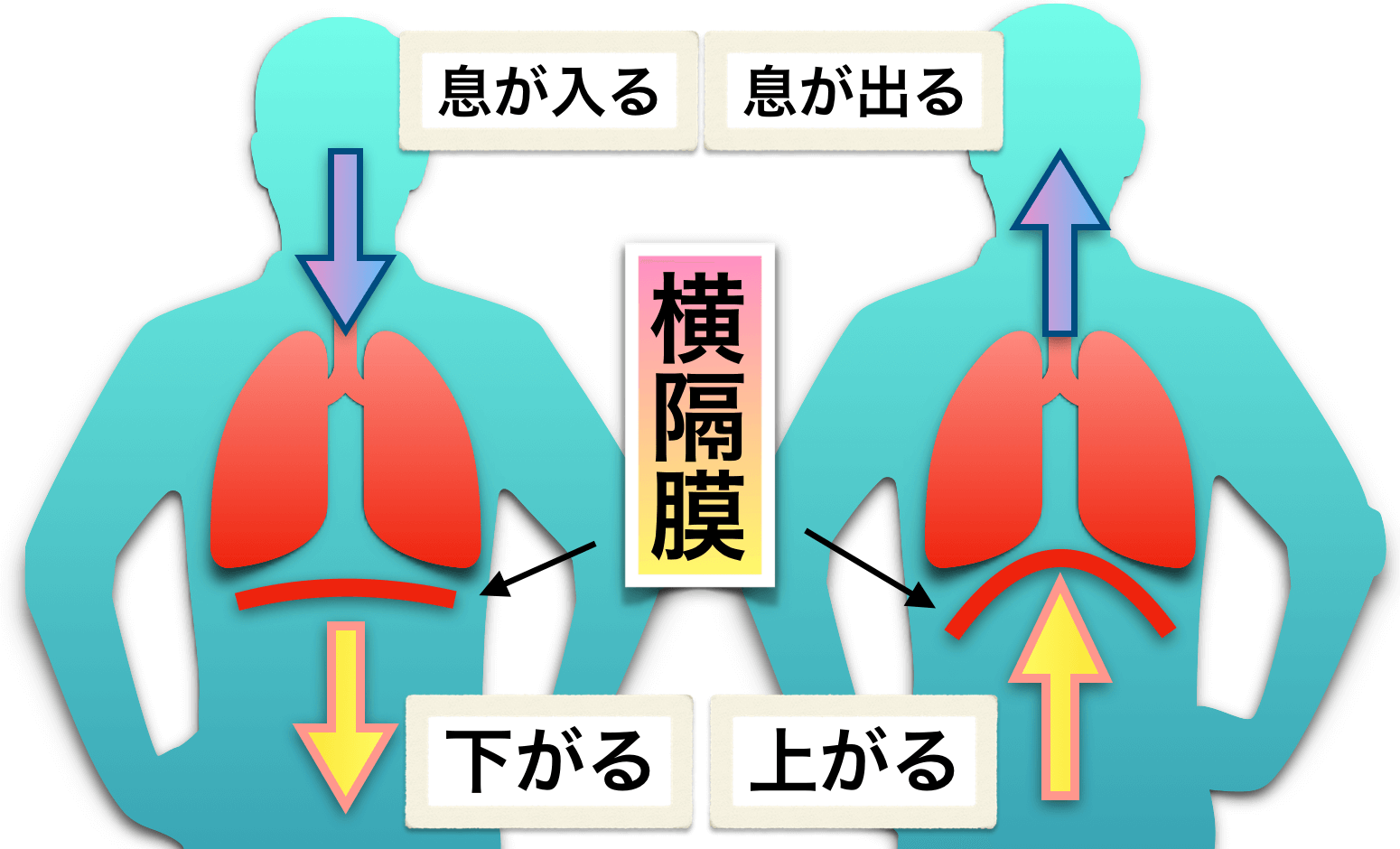

①「息」について

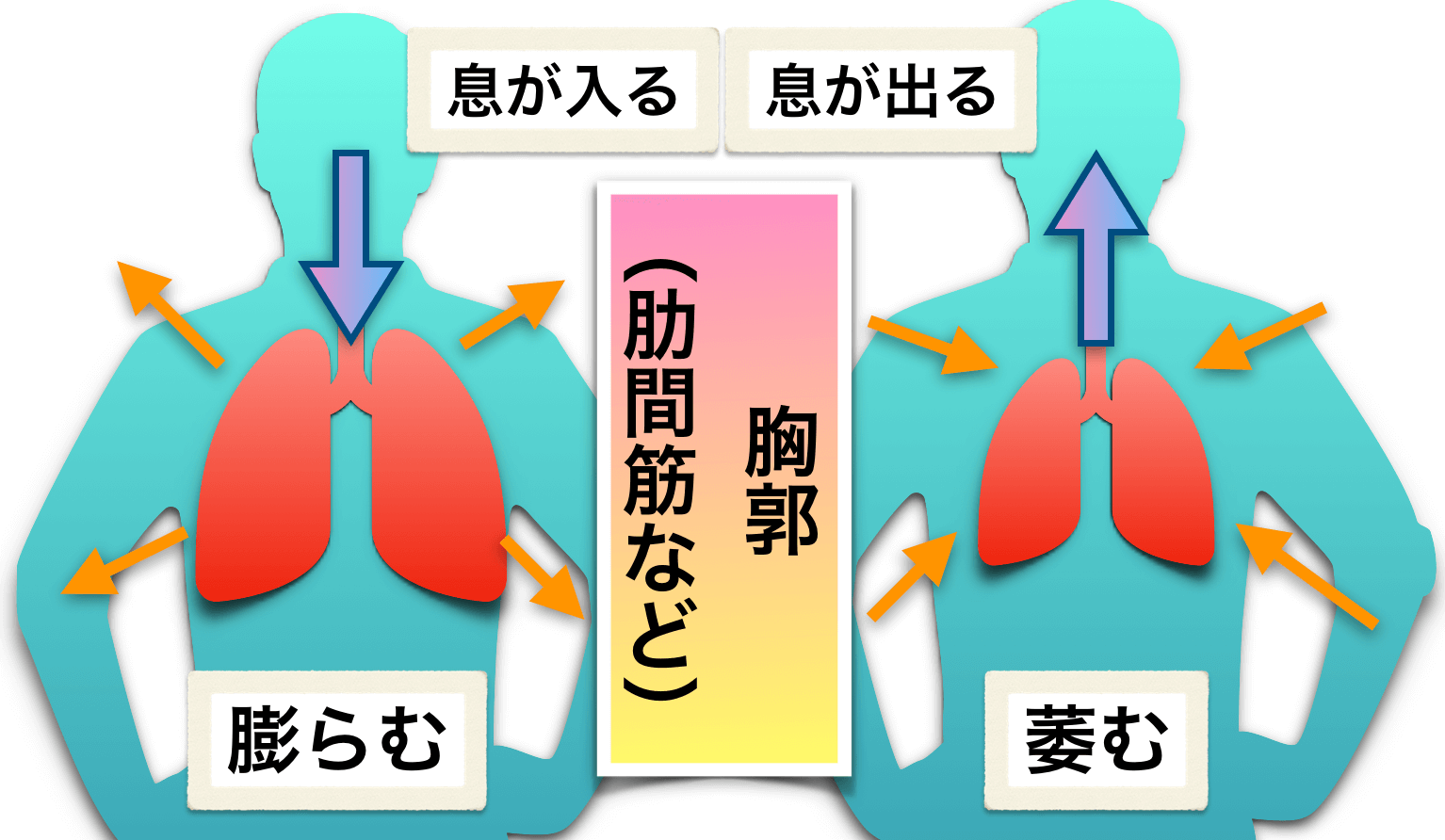

息をコントロールしているものは『肺』です。

そして、その肺を動かす主役は

- 横隔膜

- 胸郭

の二つになります。

「腹式呼吸」と「胸式呼吸」は、どちらを主体として呼吸するかという点で区別されますが、実際には両方の部位が協力して動いています。

ただ、横隔膜は自由度が高く、ある程度トレーニングできるため、腹式呼吸に焦点が当てられることが多くなります。横隔膜の動きを鍛えることで、息のコントロール能力を向上させることができます。また、横隔膜自体が声帯周りと間接的に繋がっています。

-

-

横隔膜と発声の関係性について【歌における横隔膜を鍛えるメリット】

続きを見る

発声能力において、『息』の能力だけが重要というわけではないですが、

- 多くの偉大なシンガーたちが”最も重要なもの”として挙げることが多い

- どんな歌唱方法であれ息の能力が強くても損をすることはなく、基本鍛えれば鍛えるだけお得になる

- 声の出発点(原動力)である

という点で、重要度の高いものだと考えられます。

よく「歌は息で8割決まる」なんて言いますが、言い過ぎではないのかもしれません。

-

-

歌の息継ぎの仕方とブレストレーニングについて

続きを見る

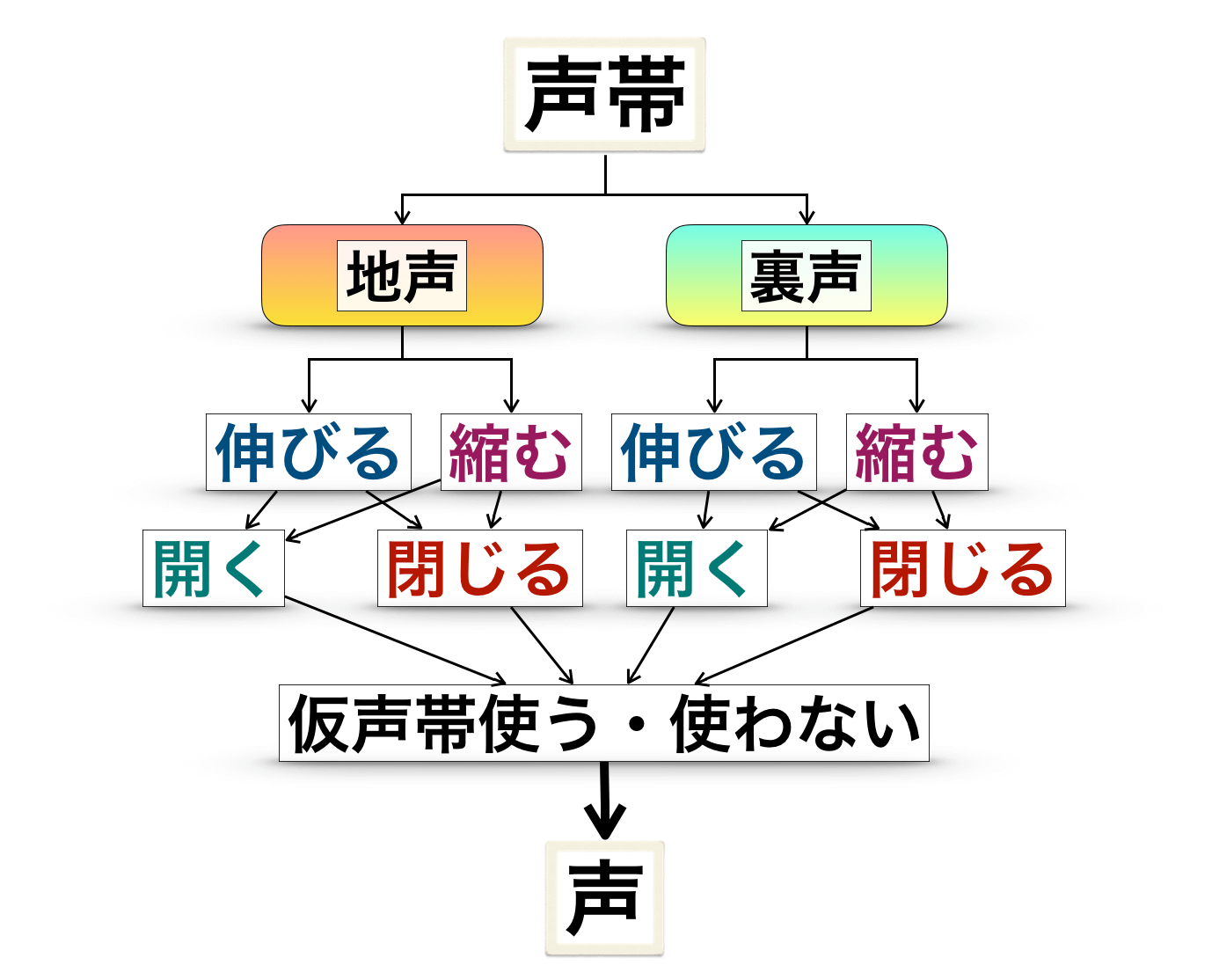

②「声帯」について

声帯の能力は

- 声区(声帯のモード切り替え)

- 伸縮の動き

- 開閉の動き

- 仮声帯の動き

という4つを考える必要があります。

⑴声区(声帯のモード切り替え)

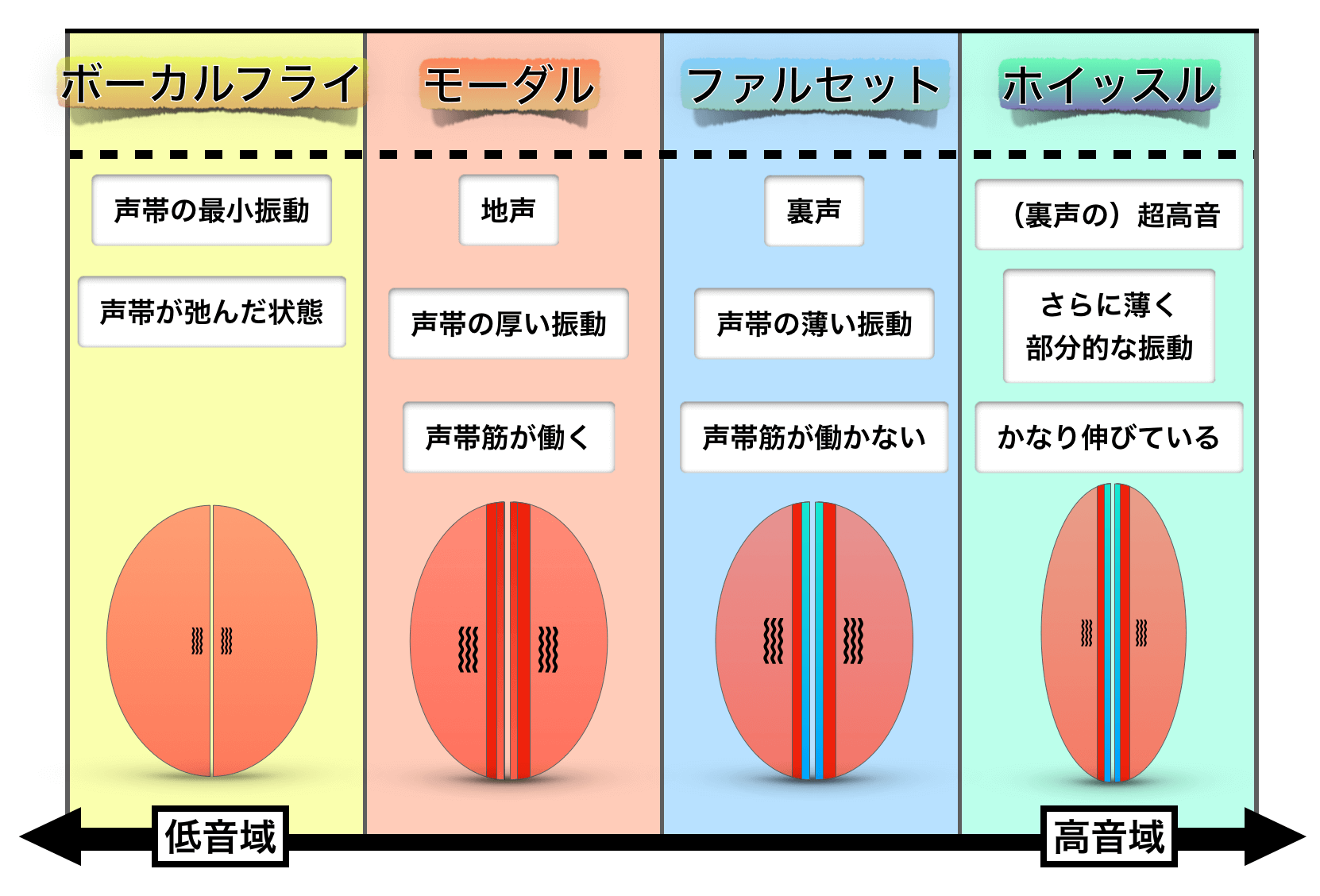

声区とは、声帯の機能を区分するための概念です。

声帯のモードの切り替えやギアの切り替えのようなもの、と考えるといいでしょう。

そうすると、現在における人間の声区は、

- ボーカルフライ

- モーダル(地声)

- ファルセット(裏声)

- ホイッスル

という4つに区分されています。

「ボーカルフライ?」「ホイッスルボイスって声区なの?」と疑問が湧くでしょうが、ここでは一旦置いておきましょう。

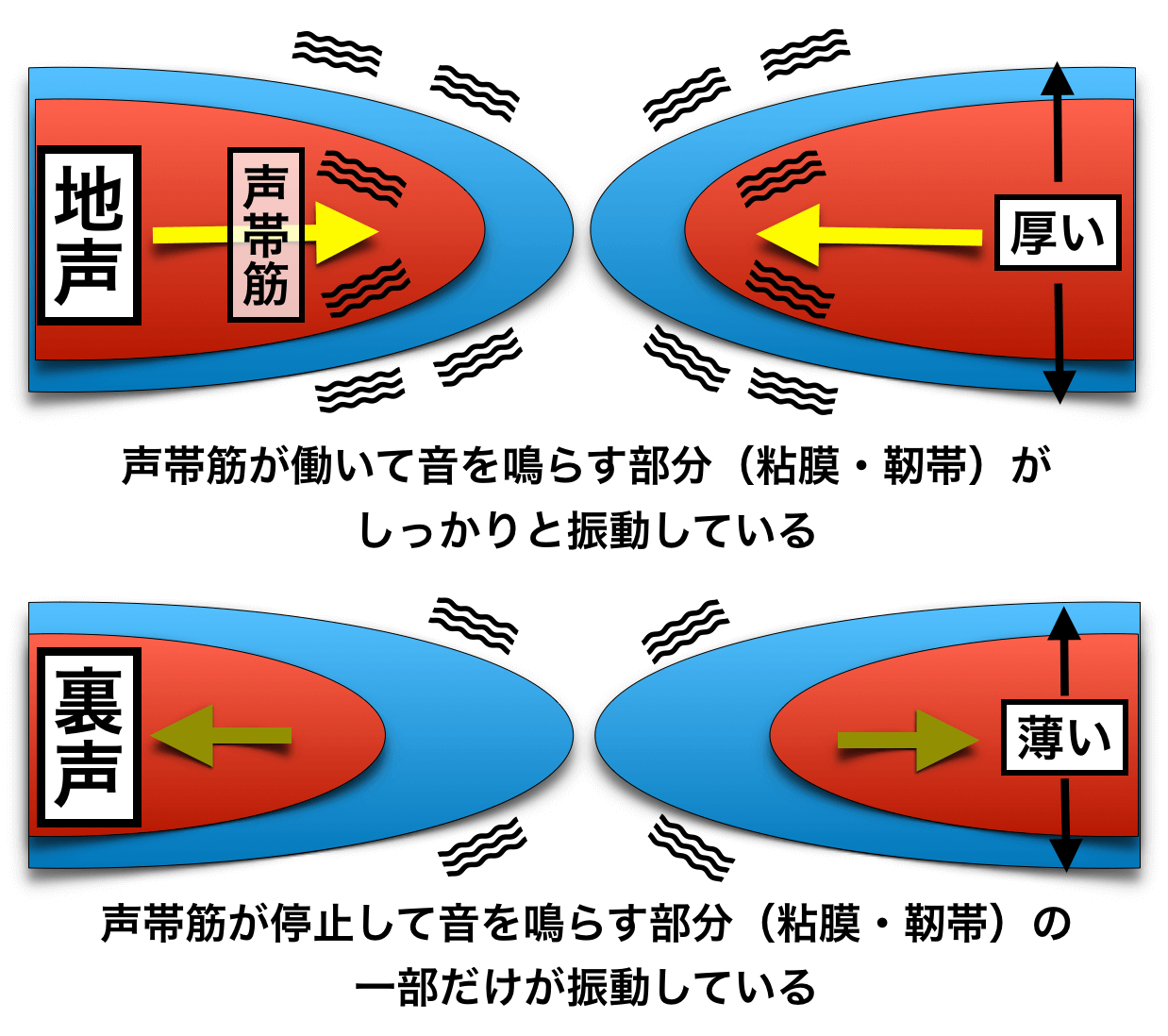

歌において大事なのは「モーダル」と「ファルセット」

つまり、

- 地声

- 裏声

の二つだけを考えておけばいいと思います。

こちらをみるとなんとなくイメージできるかと(*再生位置・Chest Voiceは濃い赤部分(声帯筋)が動くが、Falsettoの時は止まっている)↓

歌は主にこの二つの声区を使うので、これを上手く切り替える能力が必要になってくると言えるでしょう。

-

-

声区の種類について【歌においてどう考えるのがベストか】

続きを見る

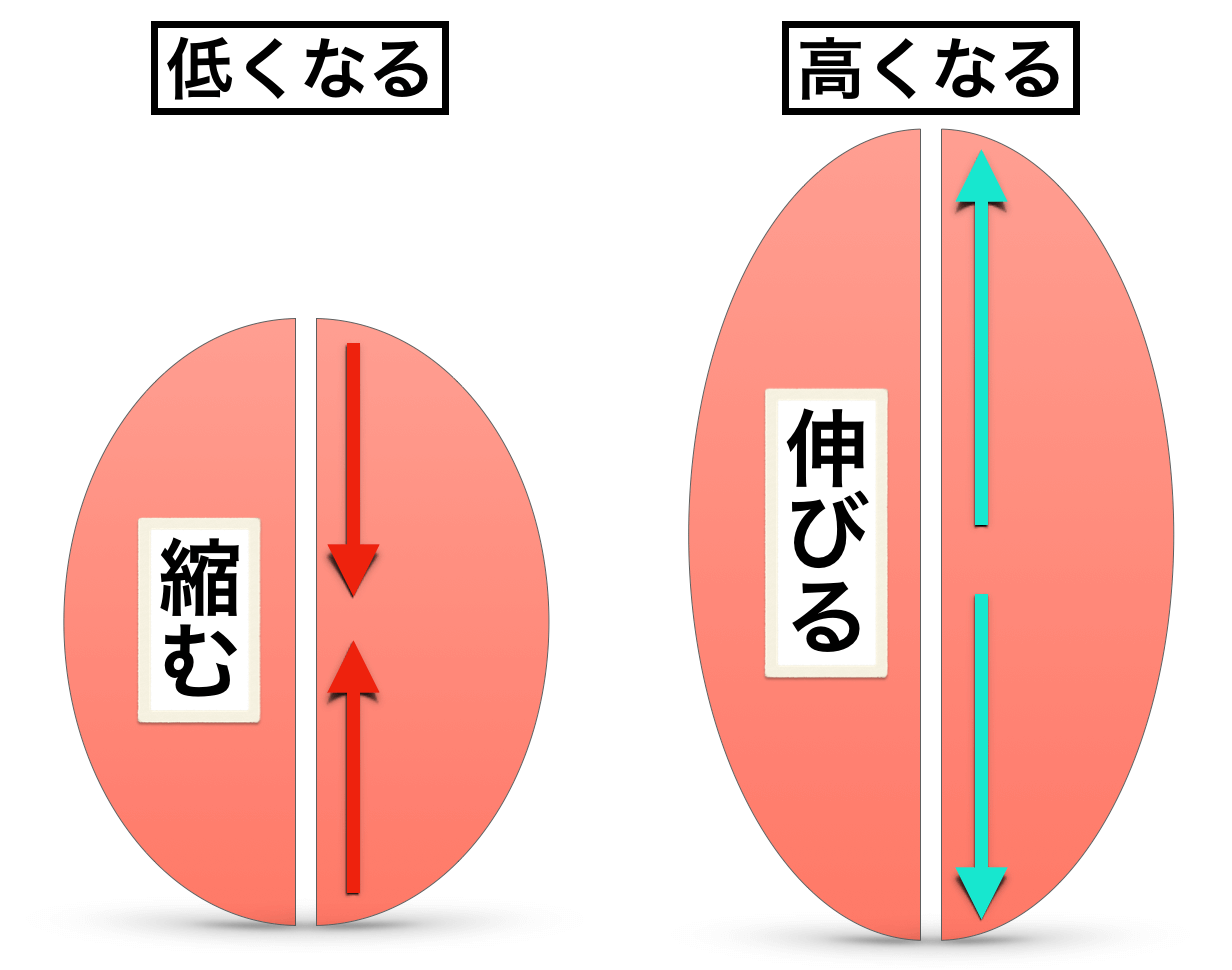

⑵伸縮の動き(音程)

声帯は音程を調整するために伸縮しています。伸びると高くなり、縮むと低くなるという仕組みです。

ただ、この動きは目に見えない体の中の動きなので、「声帯が伸びている」「声帯が縮んでいる」と、はっきりとした感覚がある人はいないでしょう。

そういう点では、何も気にしなくていいのですが、声帯がどのように働くかのイメージを持っておくことは、何かの役立つかもしれません。

-

-

声の音程を調節する仕組みについて【声帯伸展と声帯収縮】

続きを見る

⑶開閉の動き

声帯は2つの「ひだ」が開閉して、声を発します。しっかりと閉じれば、しっかりとした声になる。しっかりと開けば、声にはならない。

この声帯の開閉度によって、芯のある音や息のような音など、さまざまな音色を調整することができます。

-

-

芯のある声を作るのは「声門閉鎖」

続きを見る

声帯の「伸縮」と「開閉」に関しては、こちらを見れば大体理解できると思います(*再生位置から〜声帯の開閉・声帯の伸縮)。

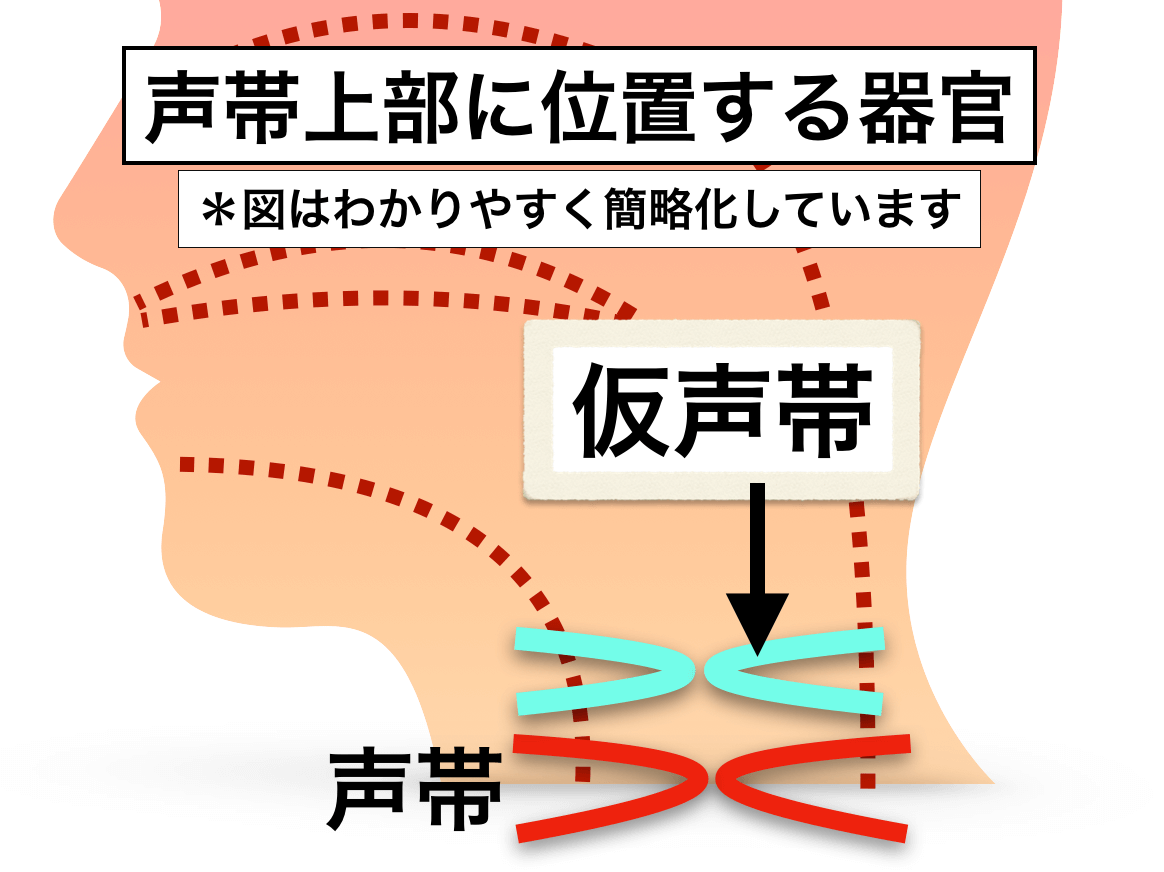

⑷仮声帯の動き

上記までの⑴〜⑶で基本的な声帯の状態を捉えられるのですが、もう一つ声の出し方に時々関わってくるのが『仮声帯』。

仮声帯は声帯とは別の器官で、

- がなり声・怒鳴り声

- シャウト

- デスボイス

などで使う部分です↓

主に咳や咳払いの際に鳴る(動く)部位で、ガラガラやゴロゴロといった音が発生します。

-

-

がなり声の出し方【仮声帯発声についての考察】

続きを見る

発声時にこれを使う度合いで音色が変わります。

- 仮声帯を”使わない”→【普通の発声】

- 仮声帯を”弱めに使う”→【がなり声・唸り声・怒鳴り声】

- 仮声帯を”強めに使う”→【デスボイス】

という感じです。

そこまで頻繁に使う発声ではないでしょうが、ここまで考慮して『声帯の動き』というものになります。

つまり、声帯の動きの全体像はこのようになります↓

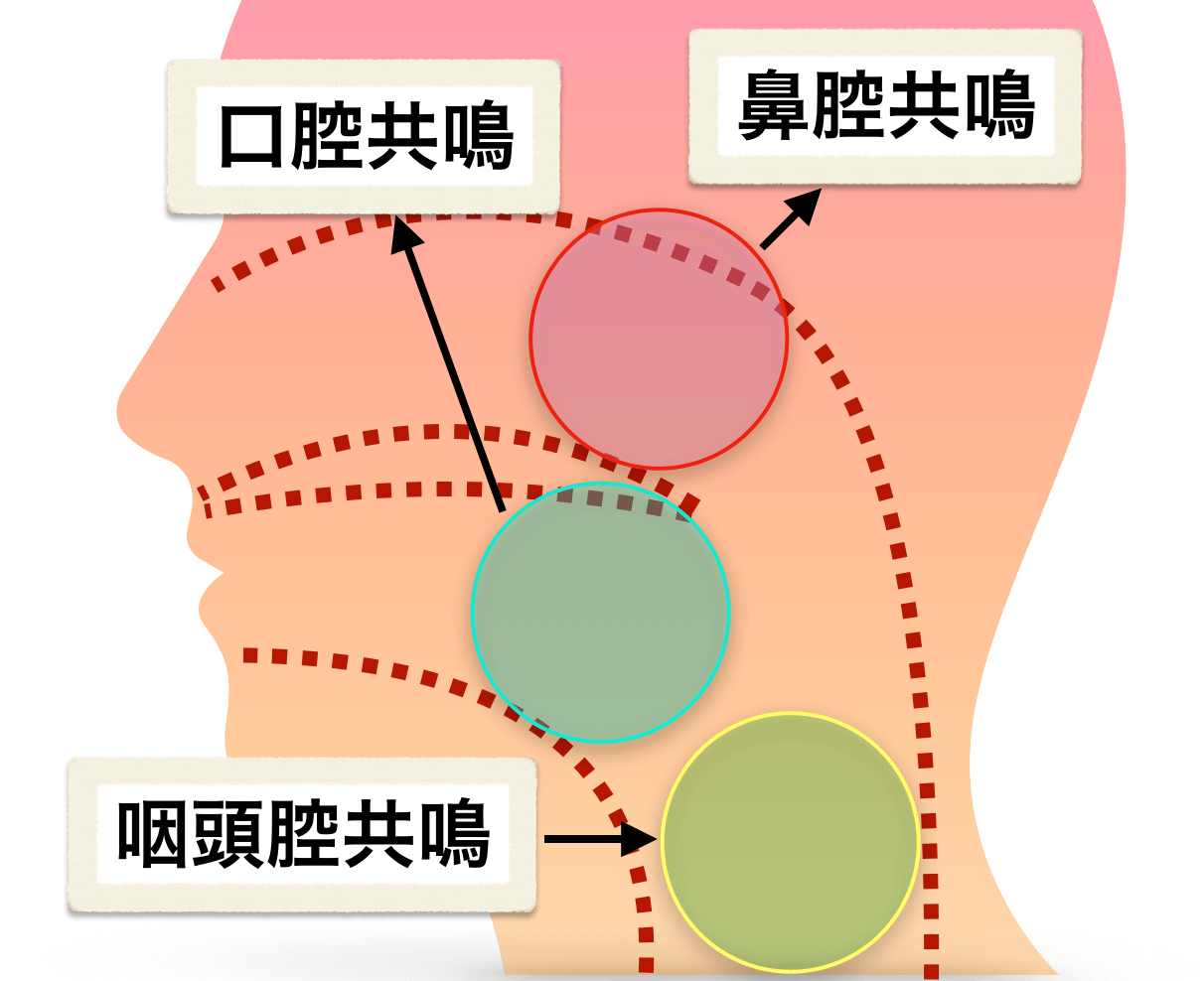

③「共鳴」について

声や歌における、主な共鳴腔(共鳴空間)は

- 鼻腔

- 口腔

- 咽頭腔

という3つです。

具体的な構造はこちらで↓

【鼻腔】

軟口蓋(動画*1:07〜)の開き具合などで決まる。開きっぱなしがいわゆる「開鼻声」。

上方向への声の抜け感や声の丸みを作る。

【口腔】

上アゴ(軟口蓋〜硬口蓋)と舌・下アゴの開きで作る。

これと口に開きで音色の印象を決める(明るい〜暗い)。

【咽頭腔】

共鳴としては、一番コントロールできる部分。

喉頭(喉仏や声帯がある部分)位置〜口腔あたりまでの空間で作る。

クラシックの発声ではこれを最大化させる(*マイクがないので)。

共鳴は活かすもの

共鳴は、ある程度骨格によって決まっているので、劇的に鍛えられるものではないです。

なので、「共鳴を鍛える」とはどちらかと言えば、「持って生まれたものを最大限生かす」という要素が強いものだと言えます(*咽頭腔はある程度「鍛える」という要素もありますが)。

また、共鳴を最大化させるためには、”共鳴以前の段階(息+声帯)”が重要で、共鳴はあくまでも『音色の増幅』の役割でしかない、というのも頭に入れておく必要があるでしょう。

-

-

発声における3種類の共鳴について

続きを見る

④「発音」について

「発音」は

- 息の使い方

- 舌の使い方

- 歯の使い方

- 口・あごの開き具合

などによって決まります。

また、別の視点で考えると

- 声帯の鳴りと口やあごの形で決まるのが『母音』

- 息・舌・歯などによって決まるのが『子音』

という見方も出来ます。

あごや歯、口の形などはトレーニングで改善することが難しい部分もあります。なので、この辺りは自分の特徴をしっかりと把握しておく必要があります。

ただ、舌に関してはトレーニングによってある程度鍛えられる部分でもあるので、発音の改善はまず舌に着目するといいでしょう。

発声能力は「息」「声帯」「共鳴」「発音」4つの総合力が大事

ここまで分解してきた声の4つの要素は、全て繋がっています。

ということは、考え方次第では

- 「息」と「声帯」をつなぐ能力

- 「声帯」と「共鳴」をつなぐ能力

- 「共鳴」と「発音」をつなぐ能力

があるということになります。

この『連動する力』に着目するのも重要だと考えられます。

つまり、発声能力というものは4つの能力でもあるが、見方次第では7つの能力でもあると考えることができるのですね。

【⑤「息」と「声帯」をつなぐ能力】

例えば、「息を鍛えてもあまり声に影響がない」など問題は、これを考慮していないことが原因である可能性が高いです。息の力があっても、声帯がその力を活かせない場合がある、ということです。

これは、スポーツのトレーニングにおける「上半身だけを鍛えてもダメ。下半身だけを鍛えてもダメ。両方を連動させなければいけない」と同じような考え方です。

息と声帯をつなぐ力があるということを意識しておくことが大切です。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

【⑥「声帯」と「共鳴」をつなぐ能力】

声帯の動きと共鳴空間も連動しています。

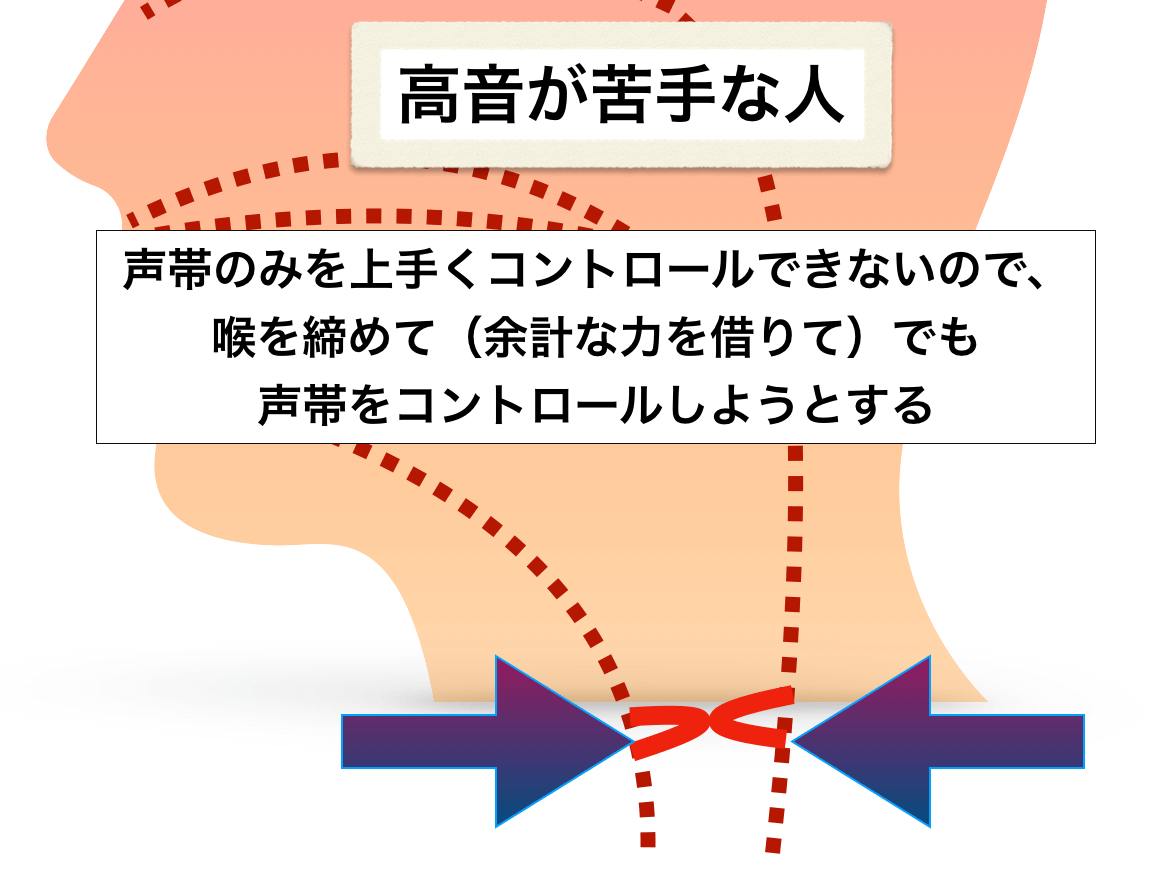

例えば、「喉締め発声」は、声帯の能力だけでは高音を出せないため、喉の周りを締めて高音を発している状態です。

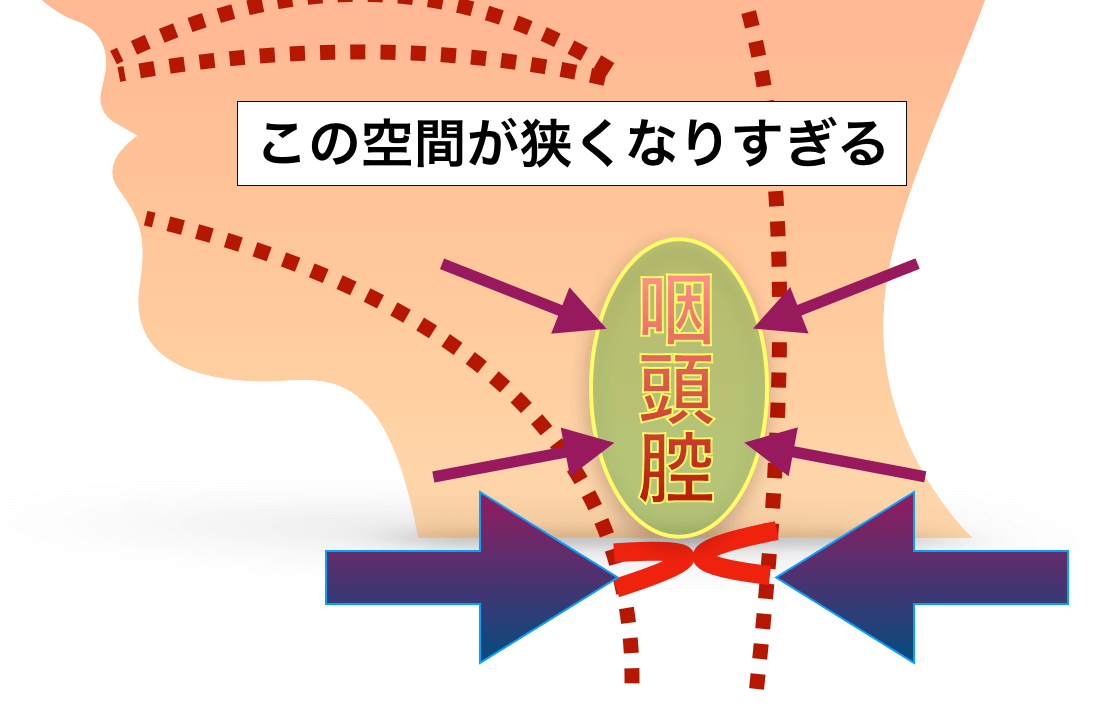

これを「共鳴側の視点」で考えると、喉を締めることによって咽頭腔が狭くなり、音色に魅力が失くなるということになります。

つまり、「喉締め=魅力がない」ではなく、厳密には「喉締め=共鳴空間が狭くなりすぎる=魅力がない」ということです。

このように、声帯と共鳴は間接的に繋がっているので、その点を考えておく必要があります。

【⑦「共鳴」と「発音」をつなぐ能力】

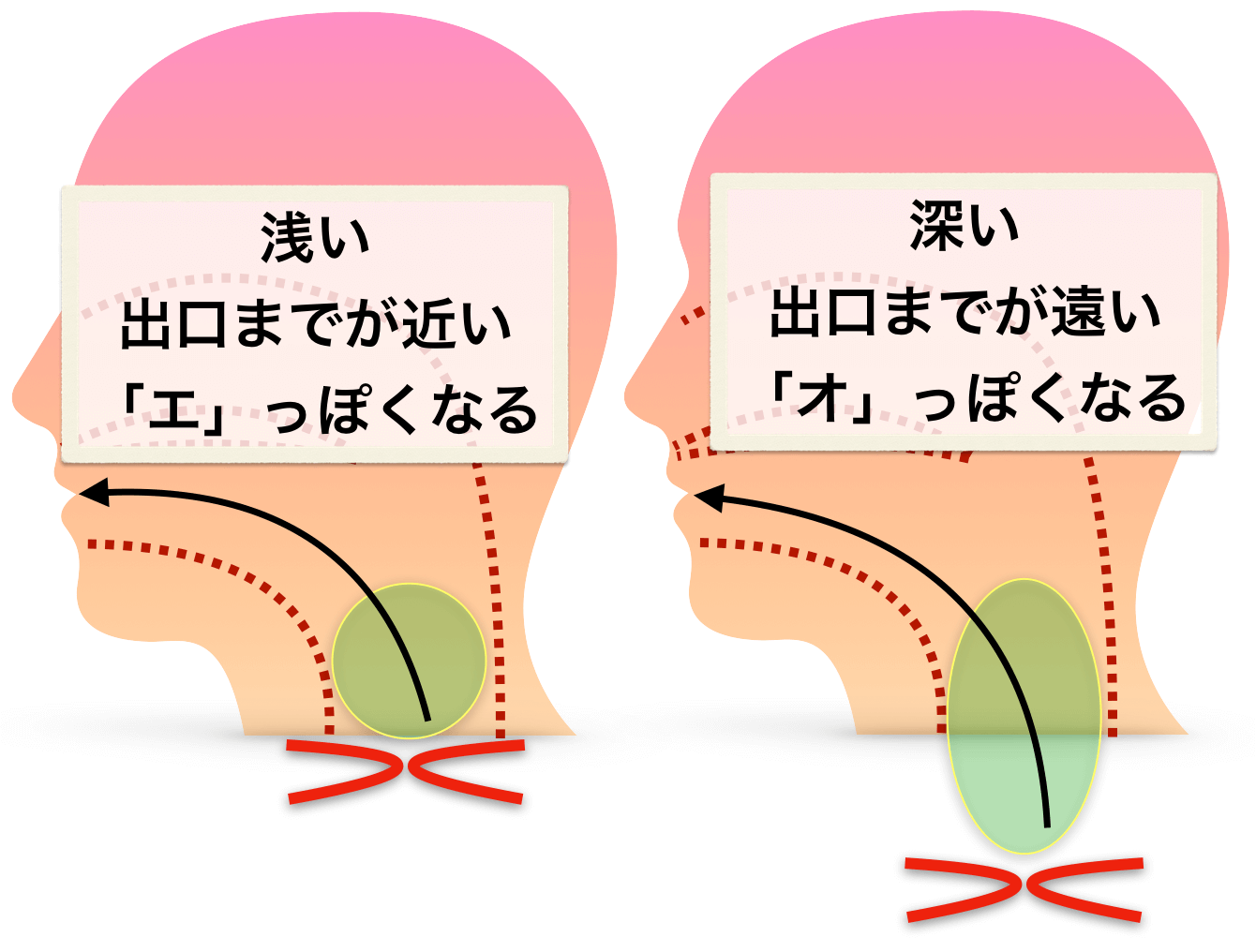

「共鳴」と「発音」も密接に繋がっています。

例えば、喉仏を下げることで咽頭共鳴を広げ、母音の「オ」が発音しやすくなります。他の母音も発音可能ですが、全て「オ」に引っ張られることになります。

逆に、喉仏を上げると「エ」の母音が発音しやすくなり、全ての音が「エ」に引っ張られることになります。

つまり、共鳴空間の形状によって発音が大きく変わってしまうため、この二つの関係を考えておくことも大切なのですね。

「音楽的感性」と「発声能力」はどちらが大事か?

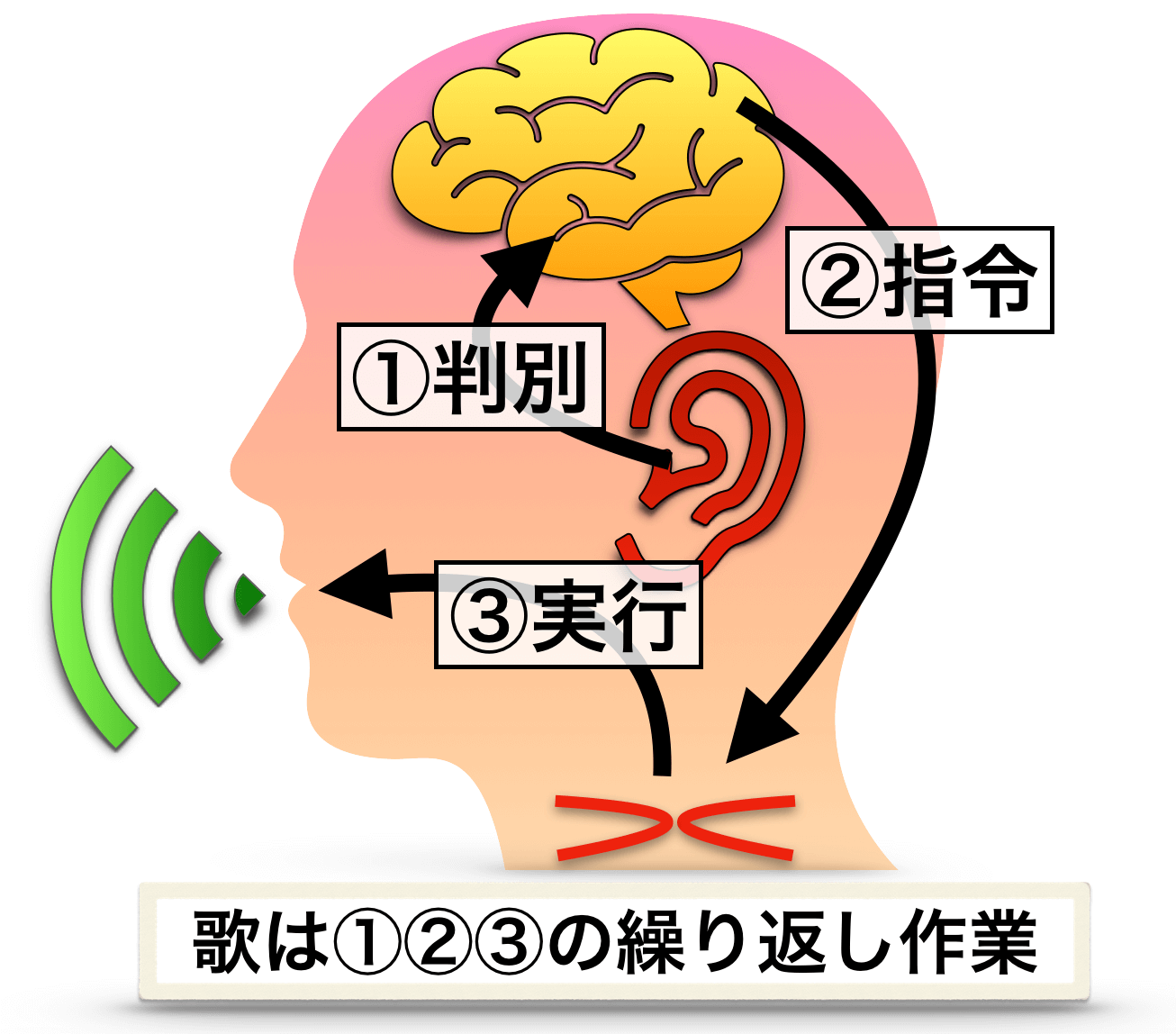

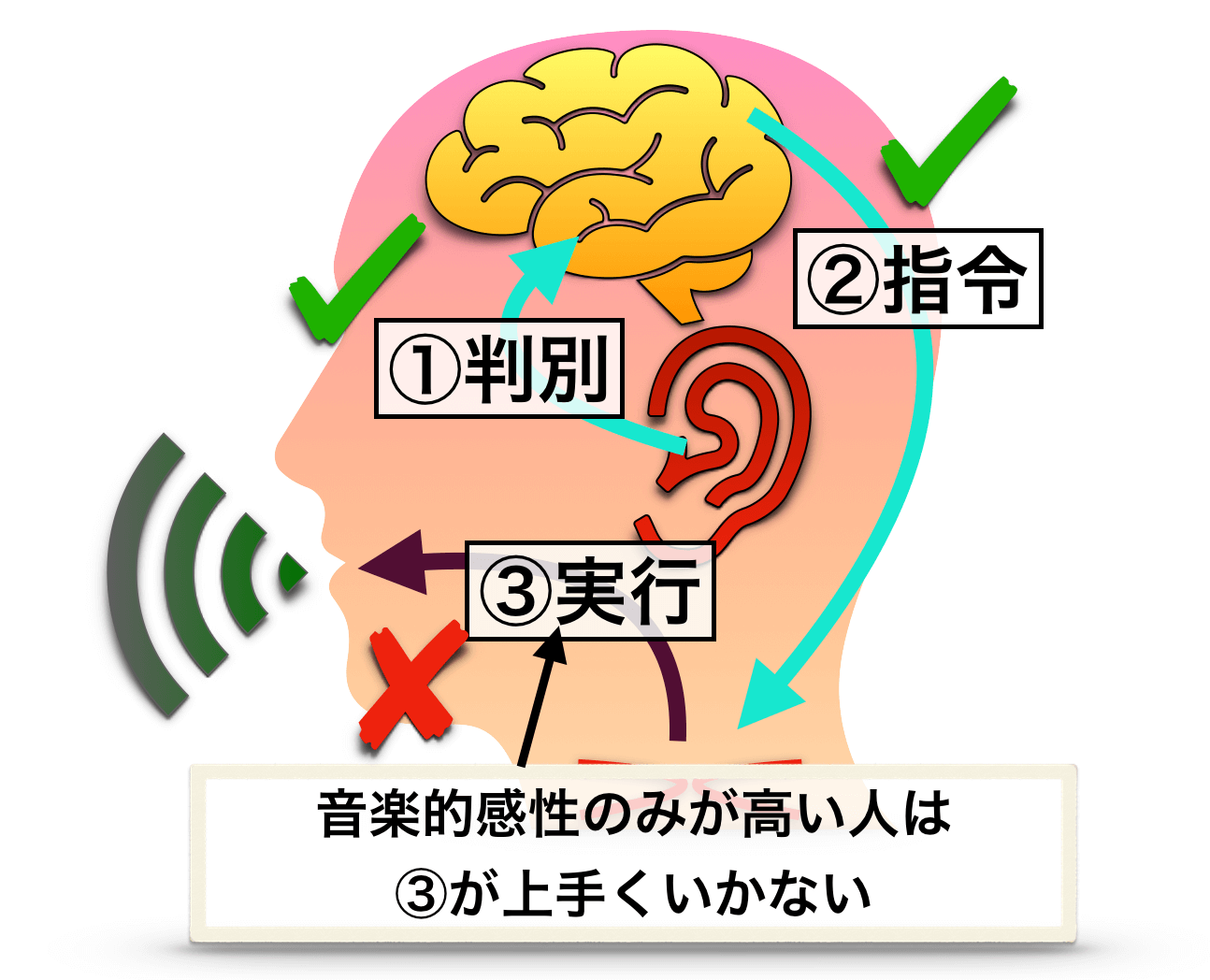

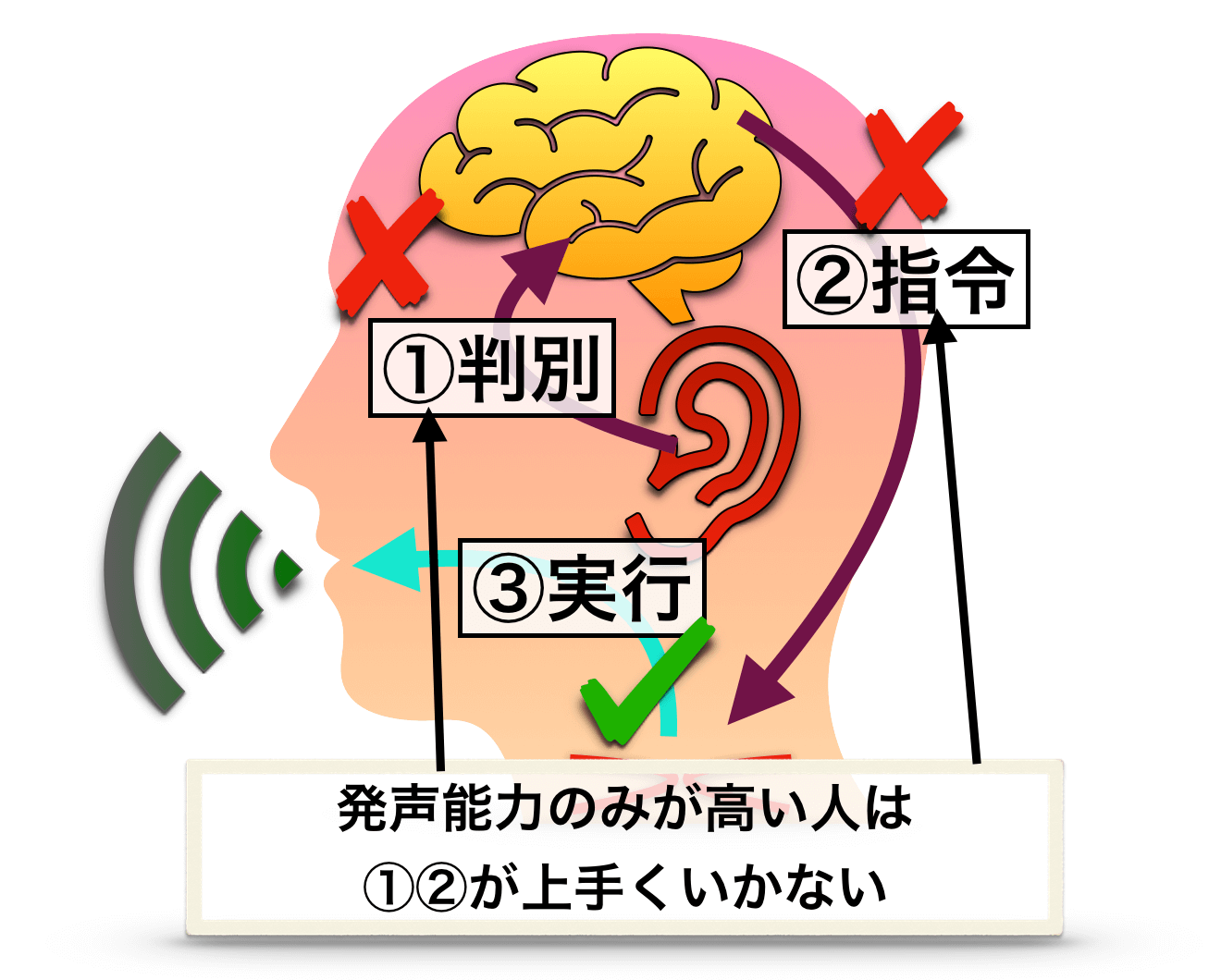

音楽的感性は音を聴き分け、どのような音を出したいかを判断する能力であり、発声能力はその判断に基づいて実際に声を出す能力です。

つまり、「歌を歌う」とは、この二つの能力の繰り返し作業のようなものと言えます。

最初に述べたように、『歌の上手さ=音楽的感性 × 発声能力』と掛け算のように考えるといいでしょう。

なぜ掛け算なのかと言うと、一方が高くても一方の能力が極端に低いと、上手くはなれないからです。

例えば、音楽的感性に優れているが発声能力が全くない人、発声能力は高いが音楽的感性が欠如している人、はどちらも上手く歌えないでしょう。

つまり、上手く歌うためには、音楽的感性と発声能力の両方が必要であり、相互に連携していることが大切ということです。

なので、歌の上手さは、どちらか一方がゼロでは成り立たない、音楽的感性と発声能力の掛け算のように考えるといいのですね

「発声能力」の方が重要性は高いだろう

上記までのように、「音楽的感性」と「発声能力」は、どちらも重要であることは確かですが、「発声能力」の方が重要度が高いと考えられます。

これは、スポーツで考えるとわかりやすいです。

あるスポーツにおいて、知識は抜群だが運動神経が全くない人と、運動神経は抜群だが野球の知識が全くない人がいた場合、どちらの方が早くそのスポーツが上手くなりそうか?

おそらく、後者だと感じる人が多いと思います。

同じように、歌で考えてみましょう。

発声能力が全くない一流ピアニストと、音楽的感性が全くない一流声優がいた場合、どちらの方が早く歌が上手くなりそうか。

おそらく、後者だと感じる人が多いでしょう。

この違いは、「脳」と「体」の成長速度の違いによるものですね。

人間の体は基本的に、脳の方が鍛えるのが簡単で成長が早く、体の方が鍛えるのが難しく成長が遅いです。

脳の成長は早い

例えば、1ヶ月間、1日10回同じ曲を聴き続けるとします。そうすると、特に何も意識していなくても、1ヶ月後にはその曲に対する理解がかなり深まっている状態になるでしょう。

メロディー・リズム・歌詞など、かなりしっかりと把握している状態になり、これは1ヶ月前の状態とは大きくかけ離れていると言えますね。

このように、脳に関わる『経験・知識・感覚』は、かなり成長が早いものと考えることができます。

さらに、脳は基本的に積み重ねることで成長するため、経験を経るごとに成長します。さらに、学習したものをすぐに失う(忘れる)ことはなく、失ったとしても速やかに取り戻すことができます。

こういう点から、脳を鍛えることは比較的簡単であると言えます。

体の成長

これは、筋トレやストレッチで考えるといいと思います。

例えば、一ヶ月間の筋トレでは、ボディービルダーのようにムキムキにはなれませんし、一ヶ月間のストレッチですぐに体が柔らかくなるわけでもありませんよね。

体というものは、良くも悪くもそう簡単には変わらないようになっているのですね。

さらに、積み重ねるほどに成長するとは限りません。時には、やり過ぎて悪化することもあるし、失ったものをすぐに取り戻すことができないこともあります。

つまり、「体」を鍛えることは難しい。

以上のように、「脳」の成長は早く簡単で、「体」の成長は遅く難しい傾向があることを踏まえると、「体」の能力を持つ人が有利になりやすいと言えるのですね。

例えば、声優やモノマネ芸人など、「発声能力」に長けた人たちは、歌が上手い人が多い傾向があります。

これは、鍛えるのが大変な「体」がしっかりと出来上がっているからでしょう。「音楽的感性」を鍛えることは比較的簡単であり、また、日常で音楽を聴くことによって自然と成長するものでもあります。

逆に、一流のピアニストやヴァイオリニストたちには、歌は苦手だとする人もいますね。それは、「体」を鍛えていないためであり、また、「体」を鍛えることは簡単ではないので、やる気がないと鍛えることができないからです。(*こうした人たちにとっての「体」は、「指をコントロールする能力」になります。)

そういう傾向を考えると、やはり「発声能力」の方が重要度が高いと思います。もちろん、最終的には両方が重要であることに変わりはありませんが、どちらか一方に偏るのなら発声能力側だと言えるでしょう。