今回は、歌における「正しい発声」について。

歌をやっていると「正しい発声ってどういう状態?」と疑問に思うことがあります。そして、正しい発声の答えを追い求めることになるのですが、この「正しい発声」というものは、厳密には人によって違います。

個人の体や声帯の特性、歌うジャンルなどの違いによって、一概にはっきりとした答えを示すことはできないのですね。なので、正しい発声を追い求めるときは、『自分にとっての正しい発声とは何なのか?』を考えなければいけません。

目次

「正しい発声」は人それぞれに違う

まず、「正しい発声」というものは、

- 歌のジャンル

- 個々の体や声帯の特徴

によって、人それぞれ違うものであるということを考えておく必要があります。

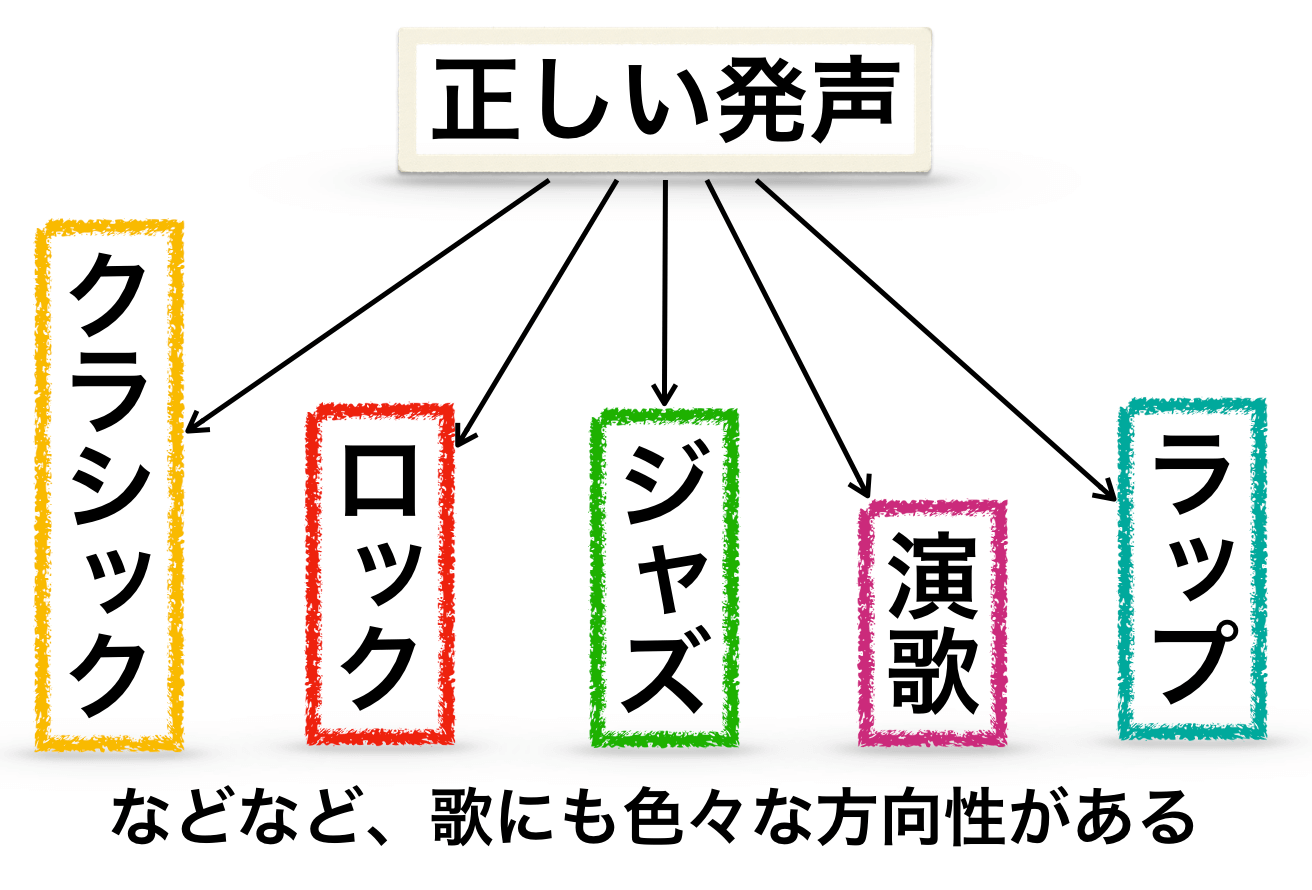

⑴正しい発声は、歌のジャンルによって異なる

大前提として、音楽の表現は自由で、どんなジャンルでも好きなように歌っていいものではあります。

しかし、歌のジャンルによって一定の『正しい発声の”方向性”』のようなものが存在することもまた事実です。

例えば、

- クラシックの発声・・・喉仏を下げ深い共鳴を作った発声。マイクなしを前提とした発声。

- ハードロックの発声・・・大声やシャウトのような熱い熱量の発声。

- ジャズの発声・・・静かで綺麗な発声。

などのように、多くの人が考える典型的なイメージがあります。

これは発声方法というものが、『どんな音楽と調和するのか』『どういう条件で歌うのか(マイクの有無など)』によってある程度決まっているからですね。

例えば、激しい演奏のハードロックで静かに囁くような発声で歌えば、歌が演奏に埋もれてしまいます。静かなジャズで張り上げるような発声やシャウトをすると、歌だけが過度に浮いてしまいます。

つまり、音楽に合った歌い方を突き詰めると、『正しい方向性』というものが生まれるのですね。

もちろん、ミスマッチが上手く噛み合うこともありますし、常識を壊すことが新しいものを生み出すこともあるので、絶対的なものではありませんが。

とにかく、歌のジャンルに応じて正しい発声の方向性はいくらでも変わるということです。

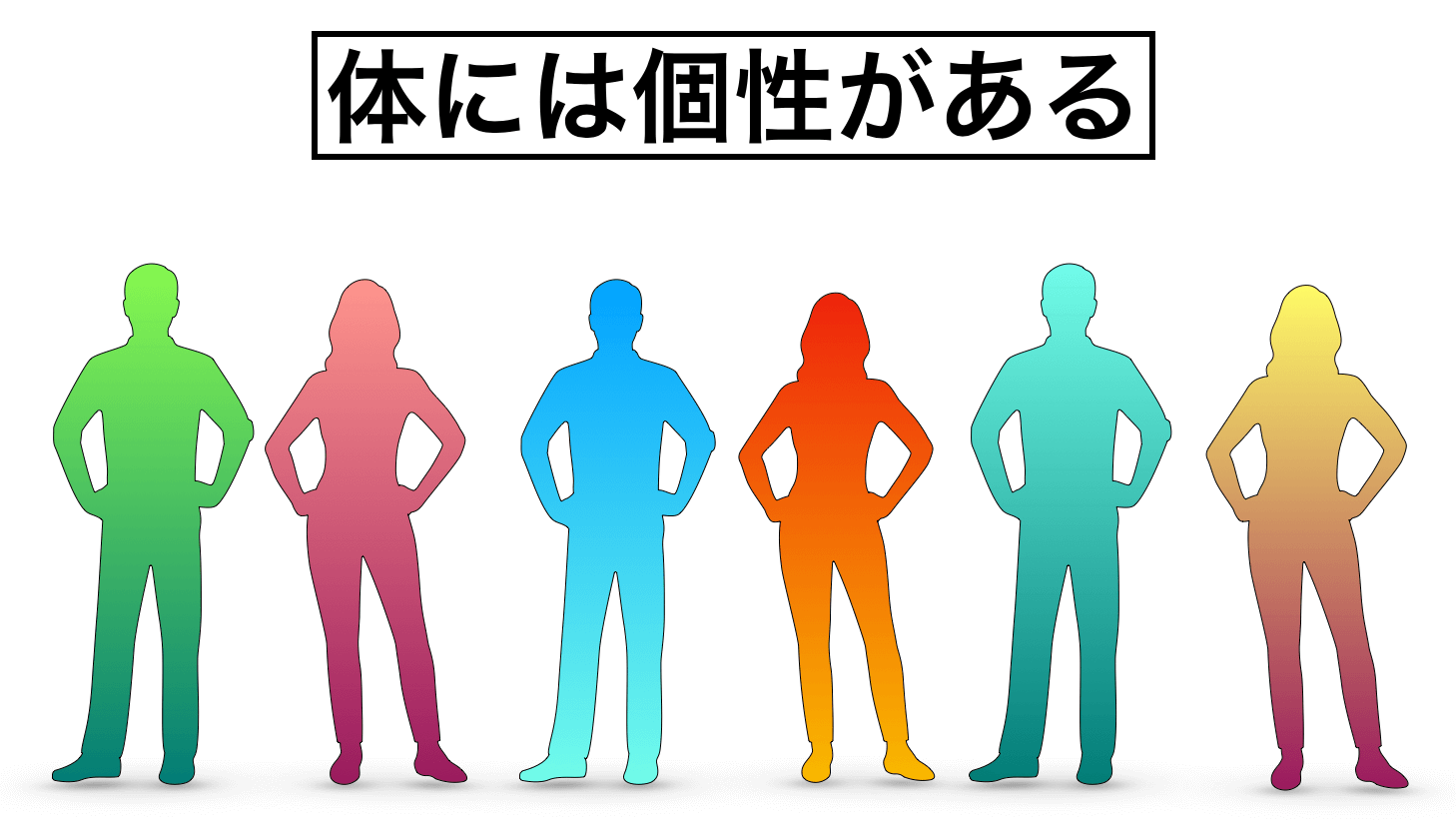

⑵個々の体や声帯の特徴によって「正しい発声」は変化する

個人の体や声帯の特徴によって、正しい発声の方向性は変化します。

なぜなら、人間の体や声帯は基本的に同じ構造をしていますが、細かい特徴は人によって異なるからです。

体の違い

たとえば、口の開け方や舌の位置、姿勢などは、一般的に正しいとされる方法でも、人によって正しくない場合があります。

口をあまり開けない方が正しい発声ができる人もいれば、舌を上げた方がいい発声ができる人、アゴを前に出して猫背になった方がいい発声ができる人もいるということですね。

これは、個人個人の「骨格・歯・あご・舌・喉」など、微妙に大きさや形が異なることによるものです。

なので、動作やフォームなどにおける「正しいもの」は、全ての人に当てはまる「正しいもの」はないことを頭に入れておきましょう。

野球のピッチャーやバッターのフォームが人それぞれ違うのと同じようなものです。

声帯の違い

先ほどの体の違いの中に『声帯の違い』というのも含まれるのですが、あえて分けておきます。

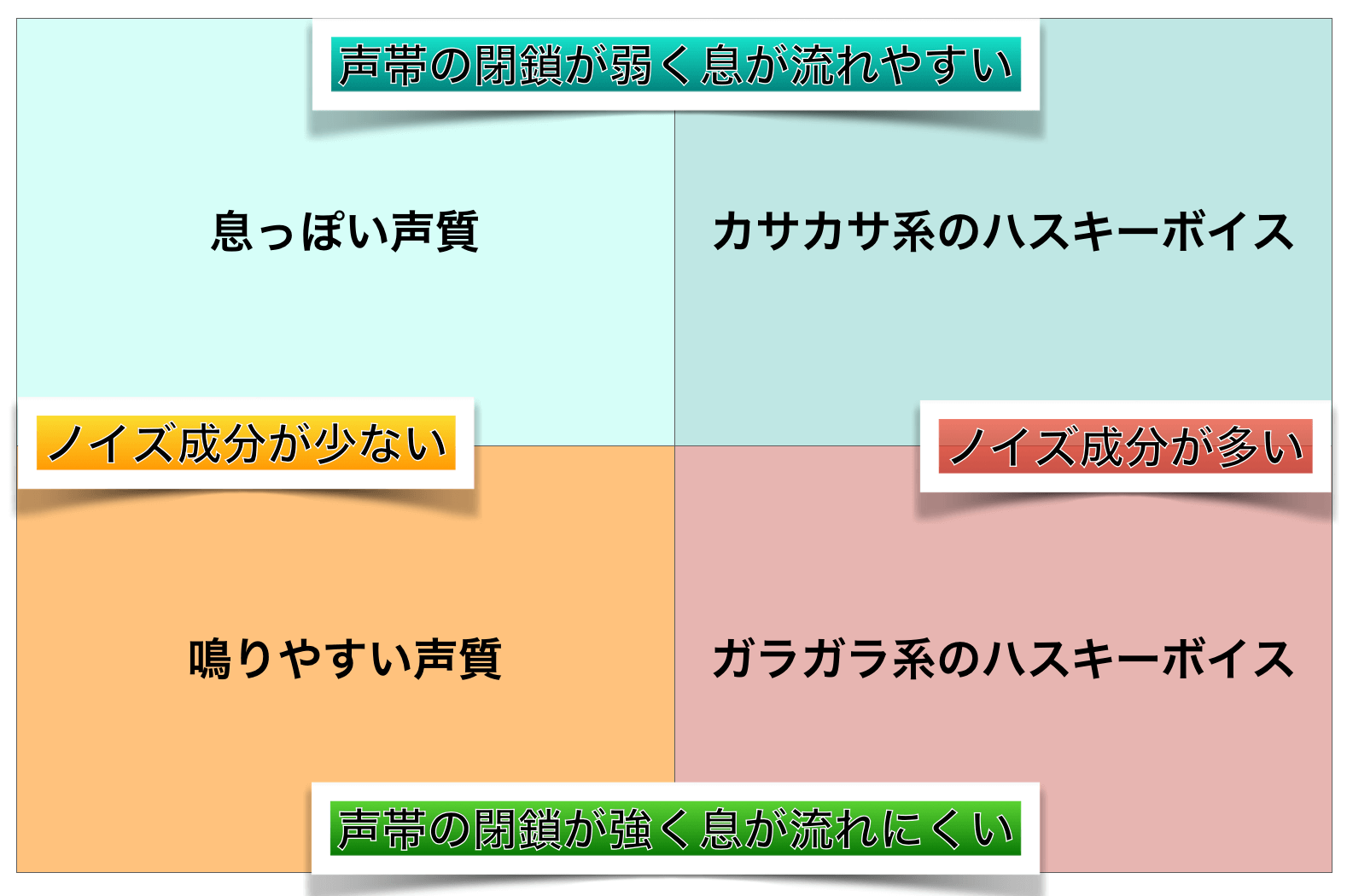

例えば、声の低さや高さ、鳴りやすさ、ハスキーボイスなどの特殊な声質など、人それぞれ持っている声は違います。そのため、人それぞれが持つ魅力的な音域や得意な声質、苦手な声質なども異なってきます。

そして、それらの違いが「正しさ」にも影響してくることになります。

体が違えば『感覚』も違う

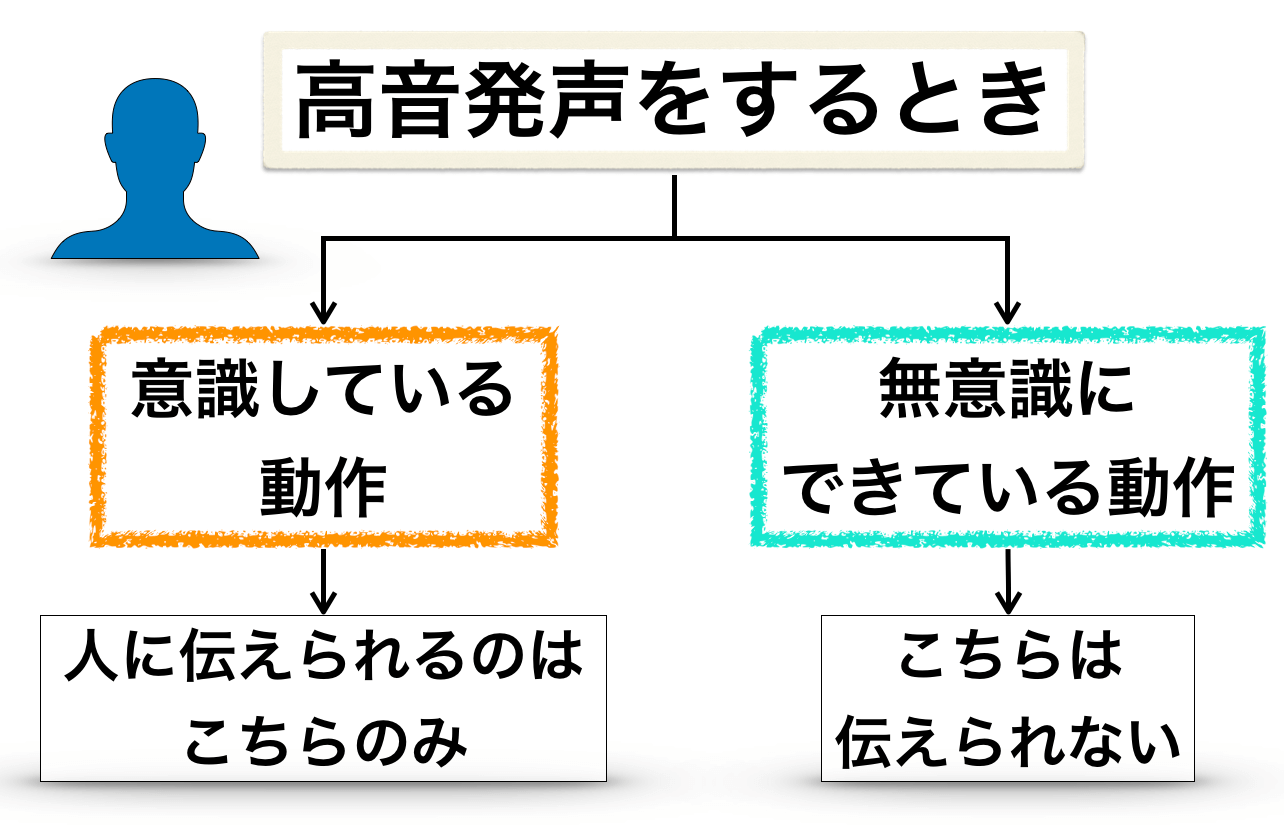

少し、補足的な内容になりますが、『感覚』についても触れておきます。

というのも「正しい発声の感覚」というのもよく答えを探したくなるものですが、これも個人差があるということになります。

たとえば、「高い声を出す感覚は〇〇です」と言われたとしても、その〇〇はその人が意識していることしか伝えられません。

しかし、無意識にできていることの中にも必要なものがあるはずです。

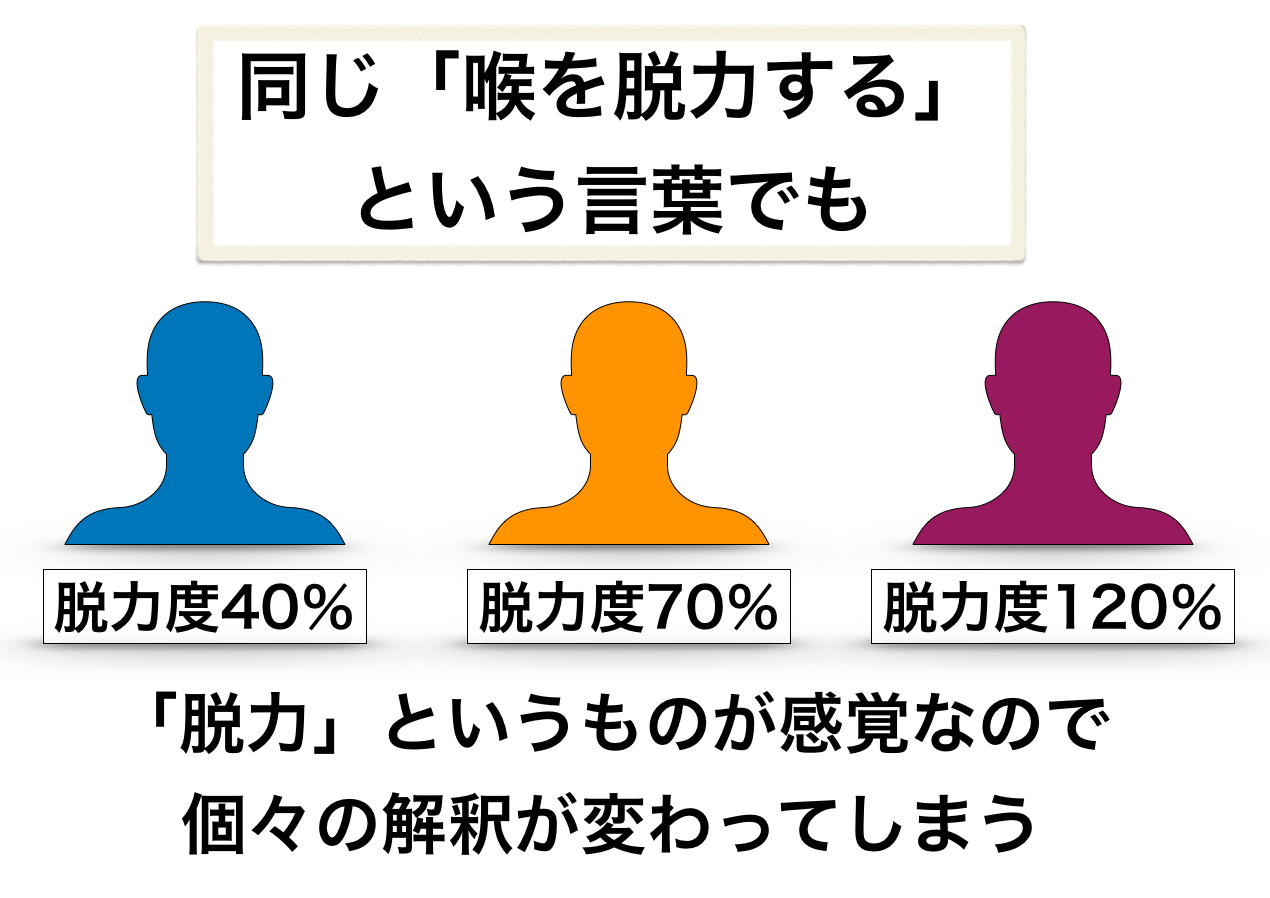

また、「脱力が大事です」と言われたとしても、受け手側で「脱力」という言葉を様々に解釈することができます。

なので、他人の感覚を学んだとしても、自分で上手く活用することができない可能性が高いです。

もちろん、他人の感覚が自分にとって役立つ場合もあります。なので、一概に「他人の感覚が全く当てにならない」とは言い切れないところにも注意が必要です。

運よく自分に当てはまるものを探し続けるのか、自分の感覚は自分だけで探そうとするのか。個人的には、後者の方が良いのではないかと思います。

正しい発声の見つけ方

これまでの内容を踏まえると、「正しい発声とは?」という問いに対する答えは、『人それぞれ違う』ということになります。

つまり、正しい発声は自分で見つけなければいけないということです。

しかし、それだけだと投げやりなので、「正しい発声をどう見つけていくか」という部分を考えてみます。

そうすると、以下の5つの項目を考慮するといいのではないかと。

- マイクの有無を考える

- ジャンルを考える

- 自分の声の特性を把握する

- 一旦「音域」を捨てて、「音程」「リズム」「音色の質」を良くすることを最優先する

- プロと同じ条件で比較する

それぞれ掘り下げます。

①マイクの有無を考える

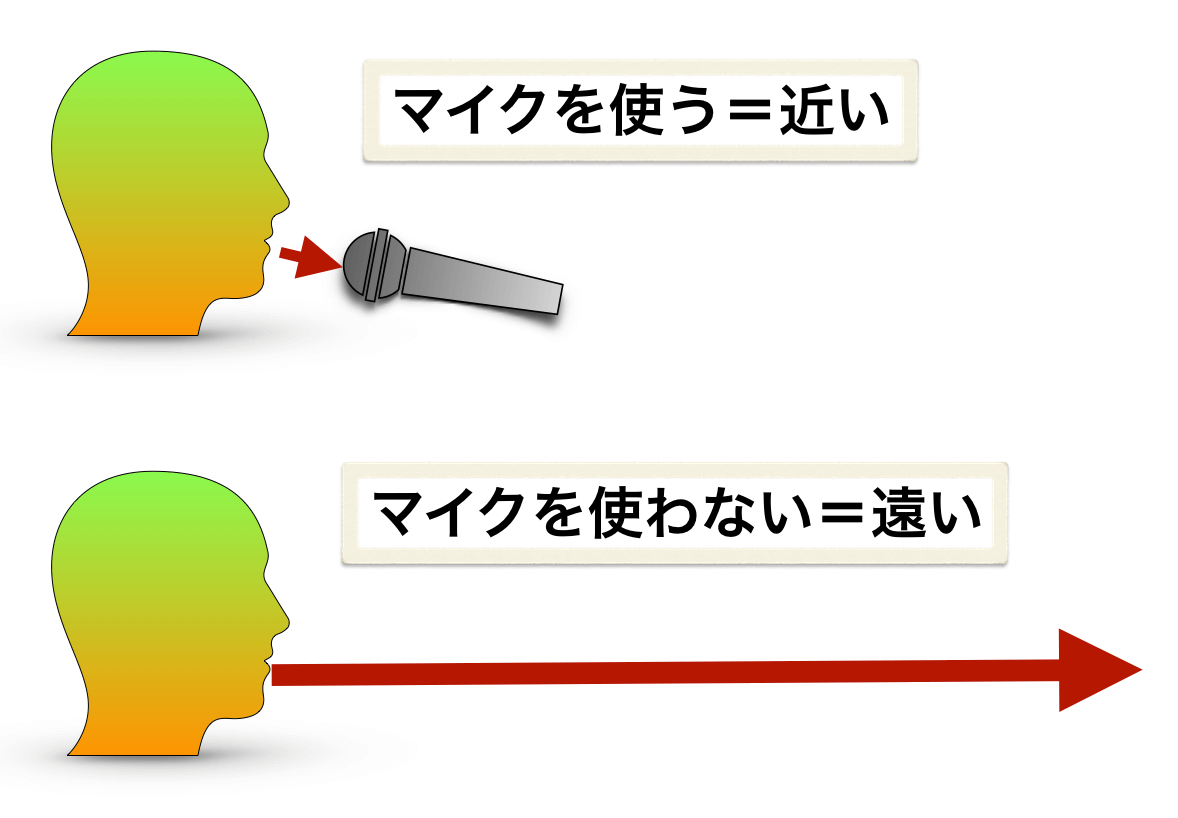

「正しい発声」を探す際に最初に考えるべきことは、マイクを使う前提の歌唱方法なのか、それともマイクを使わない前提の歌唱方法なのか、です。

マイクを使わない歌唱方法は、オペラなどのクラシックスタイルのジャンル、その他、現代における多くのジャンルはマイクを使う歌唱方法側になります。

この二つの違いは、「声の目的地までの距離感」に関係しています。

マイクを使う場合は「声の目的地はマイク」であり、距離が近いため「マイクによく通る声」が正しい発声になります。

一方で、マイクを使わない場合は「声の目的地はその空間」であり、距離が遠いため「空間に響く大きな声」が正しい発声となります。

マイクを使うか、使わないかによって、正しい方向性が大きく変わってしまうので、まずはこれをしっかりと考えておく必要があります。

-

-

”マイク乗りのいい歌声”についての研究

続きを見る

②ジャンルと表現の方向性を考える

これに関しては、人それぞれの違いがありすぎるので、詳しくは掘り下げません。

「自分が歌いたいジャンルの特性はどんなものなのか?」と考えていくといいでしょう。

ただ、音楽は自由でもあるので、「このジャンルだから絶対にこの発声が正しい」とも言えません。なので、固定概念に縛られすぎず、自分がどんな表現をしたいかで考えるといいのかもしれませんね。

③自分の声の特徴をつかむ

次に、自分の声の特徴を理解することは重要です。

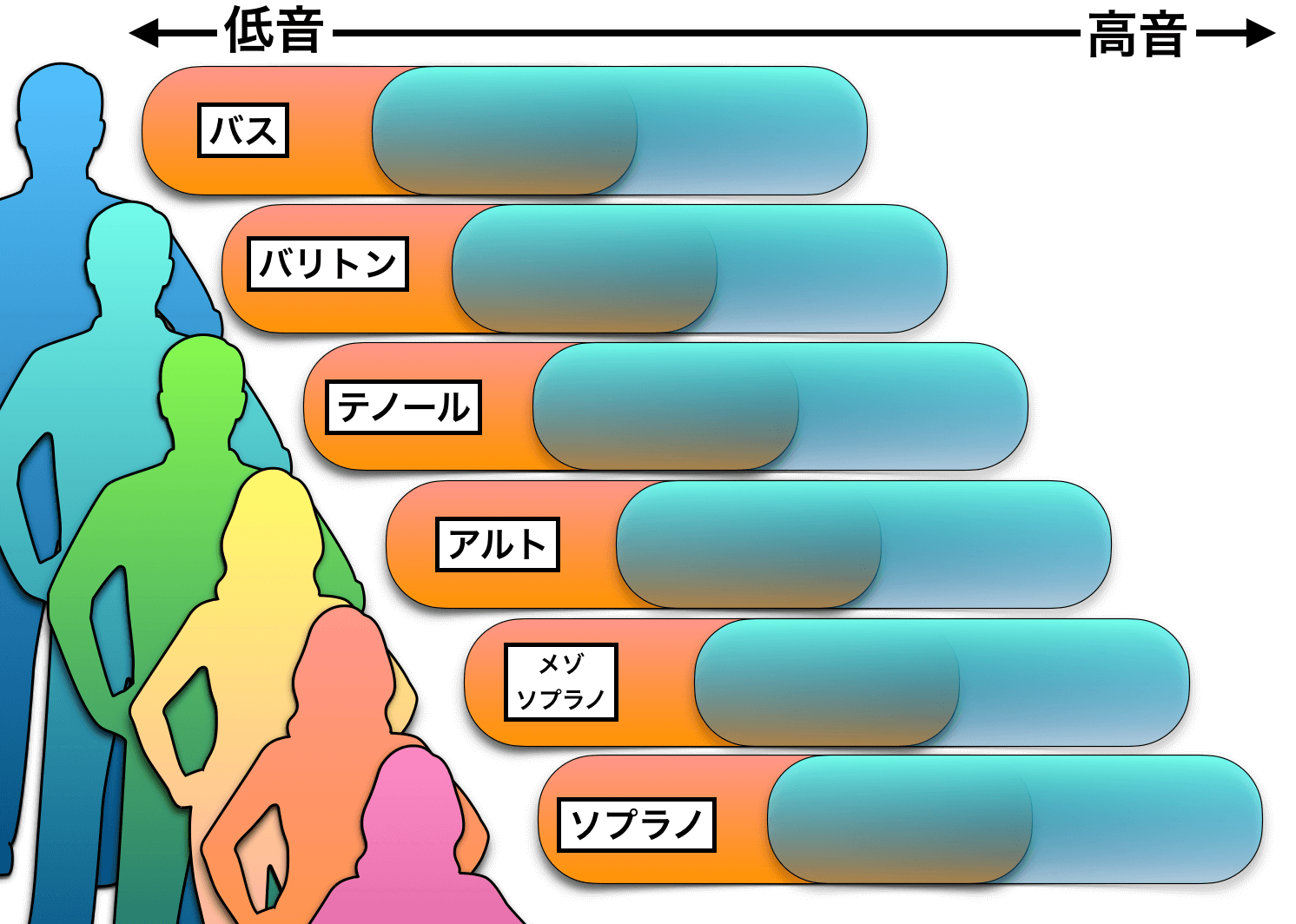

まずは、「音域のタイプ」と「声質のタイプ」という二つを考えましょう。

これらはスポーツで言うところの「身長」や「骨格」のようなもので、基本的には変えることができないものです。

音域のタイプは、大まかに6種類、声質のタイプは大まかに4種類に分類されます。

多くの人は、この6×4=24種類の中のどこかに当てはまるでしょうが、個人差があるため、分類しにくい人や例外的な人もいます。

そういう点も含めて、自分がどのような声(声帯・喉)を持っているかをしっかりと考える必要があります。

「その声帯をどう活かすか」というのは、人の数だけの道があるでしょうから、ここで述べることはできません。

ただ、

- 自分の声帯に逆らわず、活かす意識を持つ

- 得意な部分を伸ばす

- 他人から褒められた部分を伸ばす

- 最初からできることを活かす

- 成長しやすいものにフォーカスする

などを意識することで、「自分の声帯を活かす正しい発声」というものに近づくことができると考えられます。

逆に、上記と反対の行動を取ると、そこからは遠ざかるのかもしれません。

- 自分の声帯とは真逆の方向性へ進む

- 他人から「合ってない」と言われた部分を伸ばそうとする

- いくら練習してもできないことを練習し続ける

などは、「正しい発声」から遠ざかりやすくなるでしょう。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る

-

-

歌における声質のタイプについての研究

続きを見る

④一旦「音域」を捨てて、「音程」「リズム」「音色の質」を良くすることを最優先する

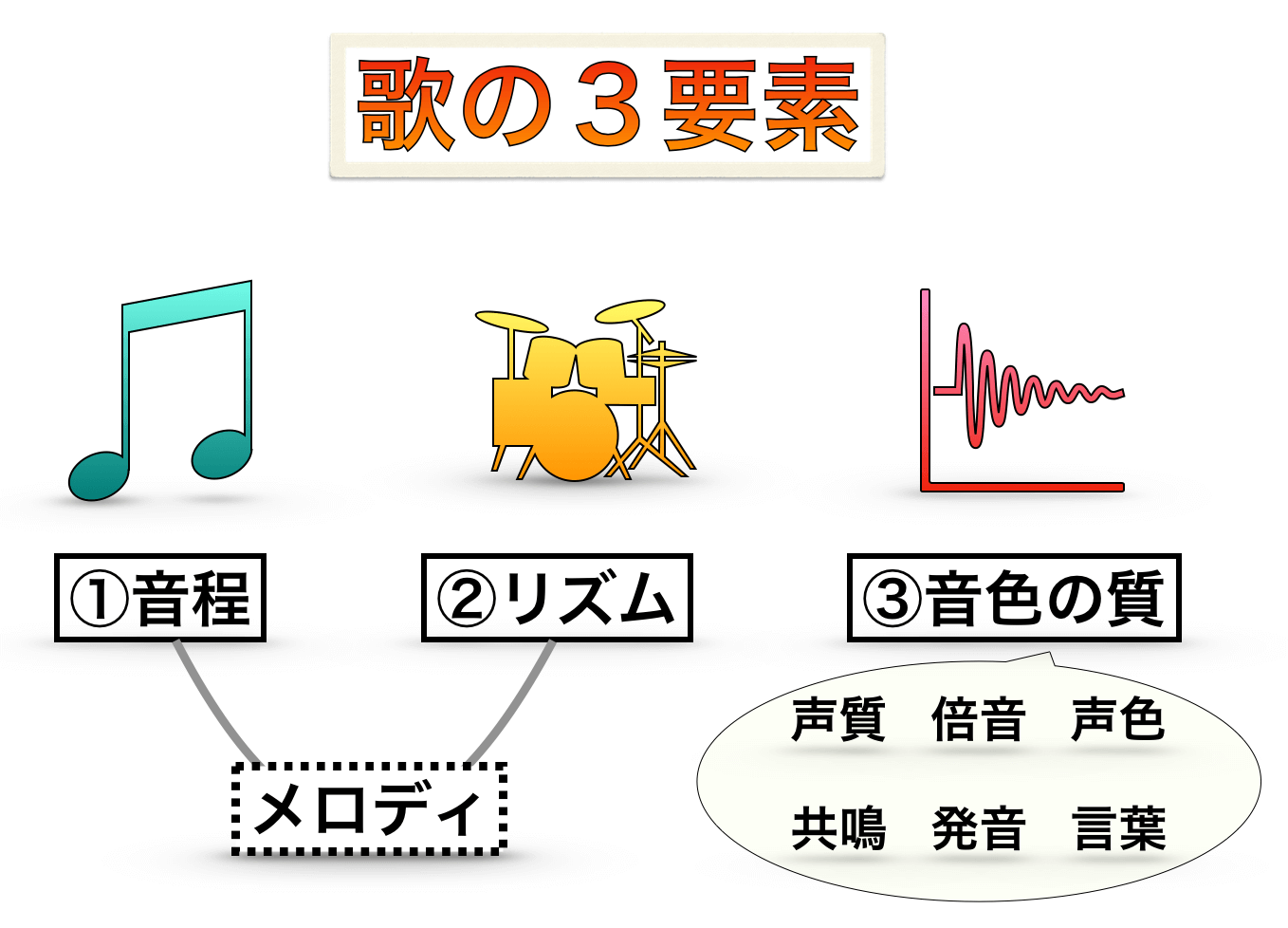

歌は「音程」「リズム」「音色の質」の三要素によって成り立っているため、これらを向上させることで歌が上手くなると言えます。

つまり、「音程」「リズム」「音色の質」を改善することが、正しい発声に近づくための必要条件と言えるでしょう。

- 音程をコントロールしやすい発声

- リズムをコントロールしやすい発声

- 良い音色の声になる発声

の3つを満たす発声を探していくということですね。

*ただし、「良い音色の声」という部分の考え方は、音楽のジャンルや表現方法によって変化するため、臨機応変に対応する必要があります。

また、「音程」「リズム」「音色の質」を向上させる、というのは難しいものです。だからこそ、この3つを上手く成長させるために、一旦「音域を捨てる(=音域は後回しにする)」ことが大切になってきます。

一旦音域を捨てて、正しい発声を探す

「音程」「リズム」「音色の質」を上手く成長させるには、楽に発声できる音域から練習していくことが大事です。

なぜなら、無理な音域の発声から取り組むと、「音域」のことまで考えなければならず、「音程」「リズム」「音色の質」のことを考える余裕が無くなります。

ただでさえ難しいのに、そこに集中できないと、正しい発声を身に付けるのがさらに難しくなるということです。

なので、まずは「音域を捨てる・高音を捨てる」ということが、正しい発声を見つける上で大事になってきます。

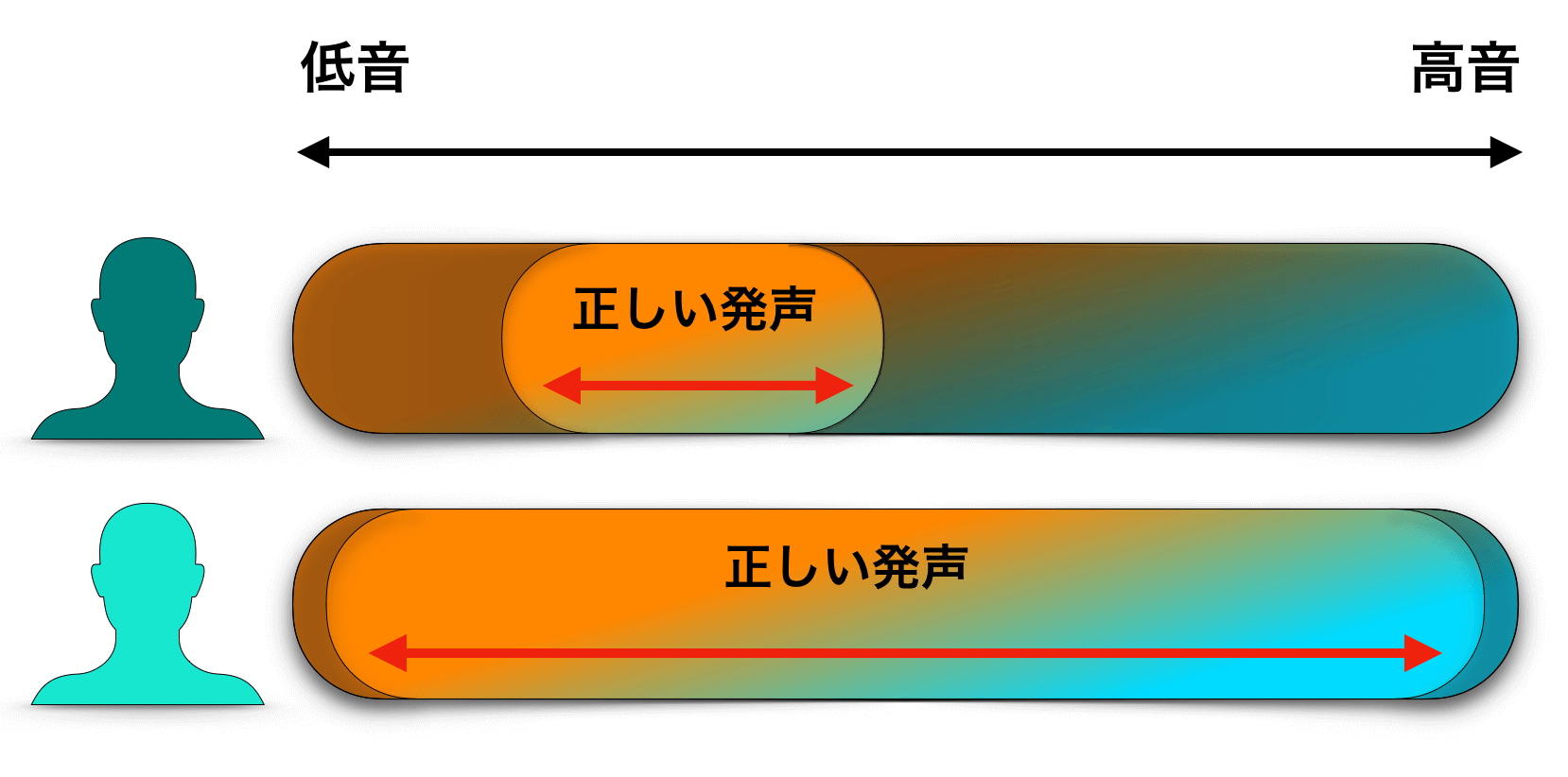

最初は、自分の普段の話し声周辺からスタートしていくと良いでしょう。その音域の正しい発声を身につけたら、その正しい発声の状態を少しづつ広げていけばいいのですね。

まずは狭い範囲を極めてから、それを広げていくという考え方の方が上手くいくと考えられます。

⑤プロと同じ条件で比較する

「正しい発声」を身につけるためのもう一つのアプローチとして、「プロのシンガーと同じ条件で比較するトレーニング」が有効だと考えられます。

まずは、お手本のシンガーの「生歌」をYouTubeなどで見つけます↓

次に、自分の歌声を同じような条件で録音します。スマホの自撮りでOKです。

そして、プロのシンガーの歌声と自分の歌声を比較・分析します。

このトレーニングの重要なポイントは、「プロのシンガーの生歌=マイクを通していない歌声」を研究するという部分です。もちろん、スマートフォンなどのマイクを通して録音されているのですが、「ボーカル用マイク」を通していない、ミキシングされていない歌声であることが大事なのです。

正確に理解する

マイクを通した歌声の実態を正確に理解することは、意外と難しいです。というのも、CD音源やライブ音源などはしっかりとミキシング(編集)されていて、言わば『お化粧した状態』だからです。

-

-

ボーカリストが知っておくべき『ボーカルミキシング』

続きを見る

しかし、スマホの前で歌っているような歌声は、何の飾り付けもないので、その歌声の実態を正確に把握しやすいです。

生歌を聴くと、

- 「こういう発声をすればいいのか」

- 「これくらいの音量なのか」

- 「こんなに綺麗な声なのか」

などなど、マイクを通った声とは違う印象を抱くことも多いと思います。

ボーカリストが実際に目指す正しい発声というものは、「マイクを通る前の声」であるはずなので、この理解が必要ということですね。

一般的に、「歌が上手い人の子供は歌が上手い」「歌の上手さは遺伝によるもの」という考えがありますが、実際には身近に歌が上手い人がいることによる「正しい発声の正確な理解」という経験によるところが大きいと考えられます(詳しくは「歌の上手さと遺伝の関係性」という記事にて)。

同じ条件で比較することが大事

自分の歌声とお手本の歌声がほとんど同じ条件で録音されたものであれば、それらを比較することで、自分のどこに改善が必要かをしっかりと発見できます。結果的に正しい発声へと近づきやすくなるでしょう。

プロのミキシングされた音源と自分で録音した音源で比較すると、どこまでが実力差で、どこまでが機器の性能差なのかわからなくなってしまいますから、同じ条件での比較が大事ということです。

ただし、お手本と自分の体は違う

同じ条件で比較することで、お手本に引っ張られて「正しい発声」へと導かれやすくなるのですが、前半で述べたように、全ての人の喉や声帯は違います。

つまり、お手本のシンガーと完全に同じ歌声になれるわけではないので、その点は考慮に入れておきましょう。

まとめ

「正しい発声」は、歌のジャンルや個々の体や声帯の特徴によって変わるため、具体的な答えを出すことはできない。

しかし、

- マイクの有無を考える

- 自分の声の特性をつかむ

- ジャンルと表現の方向性を考える

- 一旦「音域」を捨てて、「音程」「リズム」「音色の質」を良くすることを最優先する

- プロと同じ条件で比較する

ことで、正しい発声に近づきやすくなるはずです。

ちなみに、「声の楽器化」というテーマも「正しい発声」という言葉を言い換えたものの1つでしょう。詳しくは、こちらの記事にて↓

-

-

楽器のような声の出し方について

続きを見る