今回は歌における『声区』についてまとめた内容で、声区をどう考えるのがベストかという考察です。

学術的には、声区は

- ボーカルフライ

- モーダル(=地声)

- ファルセット(=裏声)

- ホイッスル

という4つに分類されています。

またそれとは別に、歌の指導などでたくさんの『〇〇ボイス』と名のつく声の名称が使われたりします。

しかし、歌に使う基本的な声区の概念としては『地声』と『裏声』のみを考えておけば問題ないと考えられます。

つまり、歌における声区の考え方は、

- 「地声」の低音域〜高音域

- 「裏声」の低音域〜高音域

というシンプルなものがベストだと考えられるという内容です。

目次

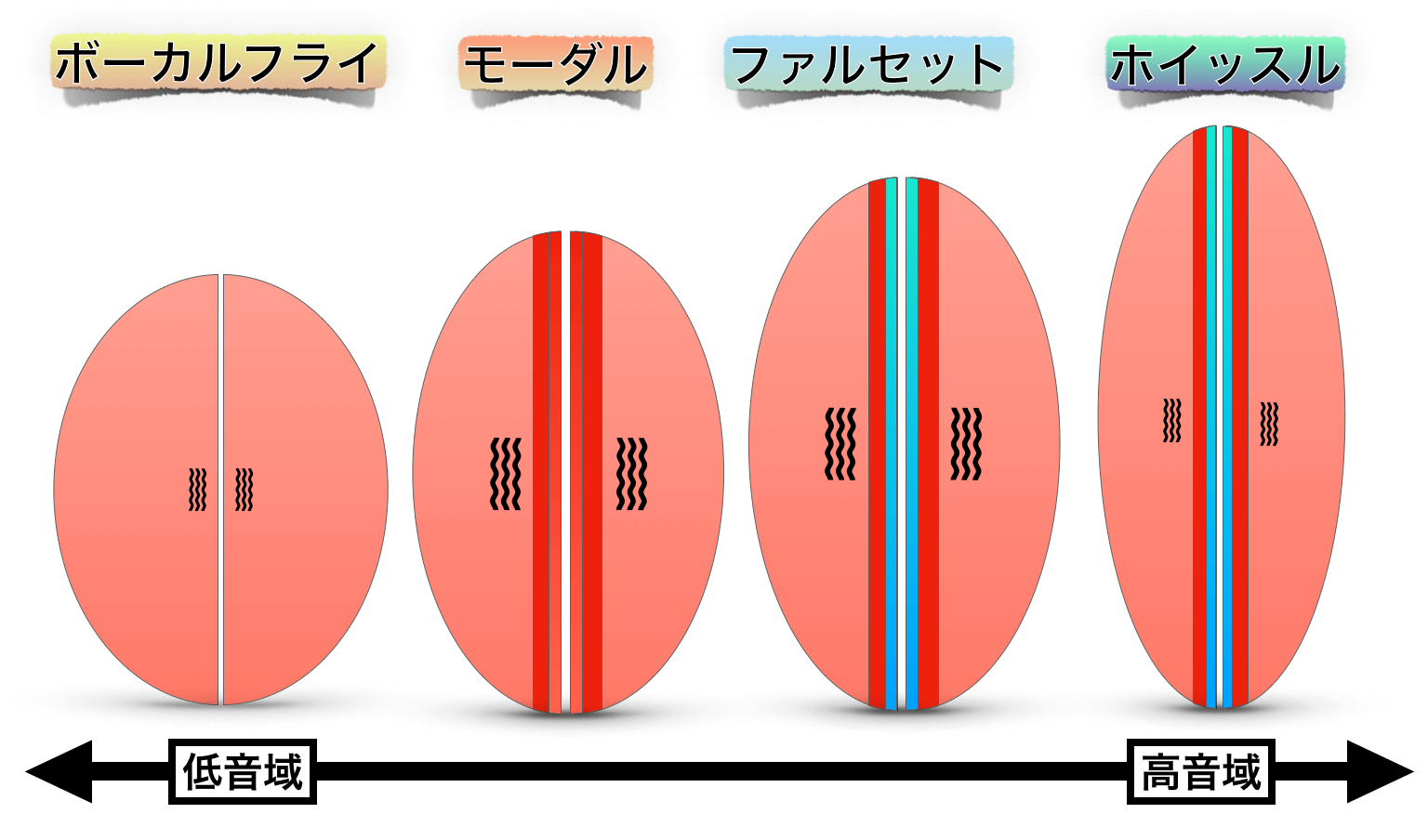

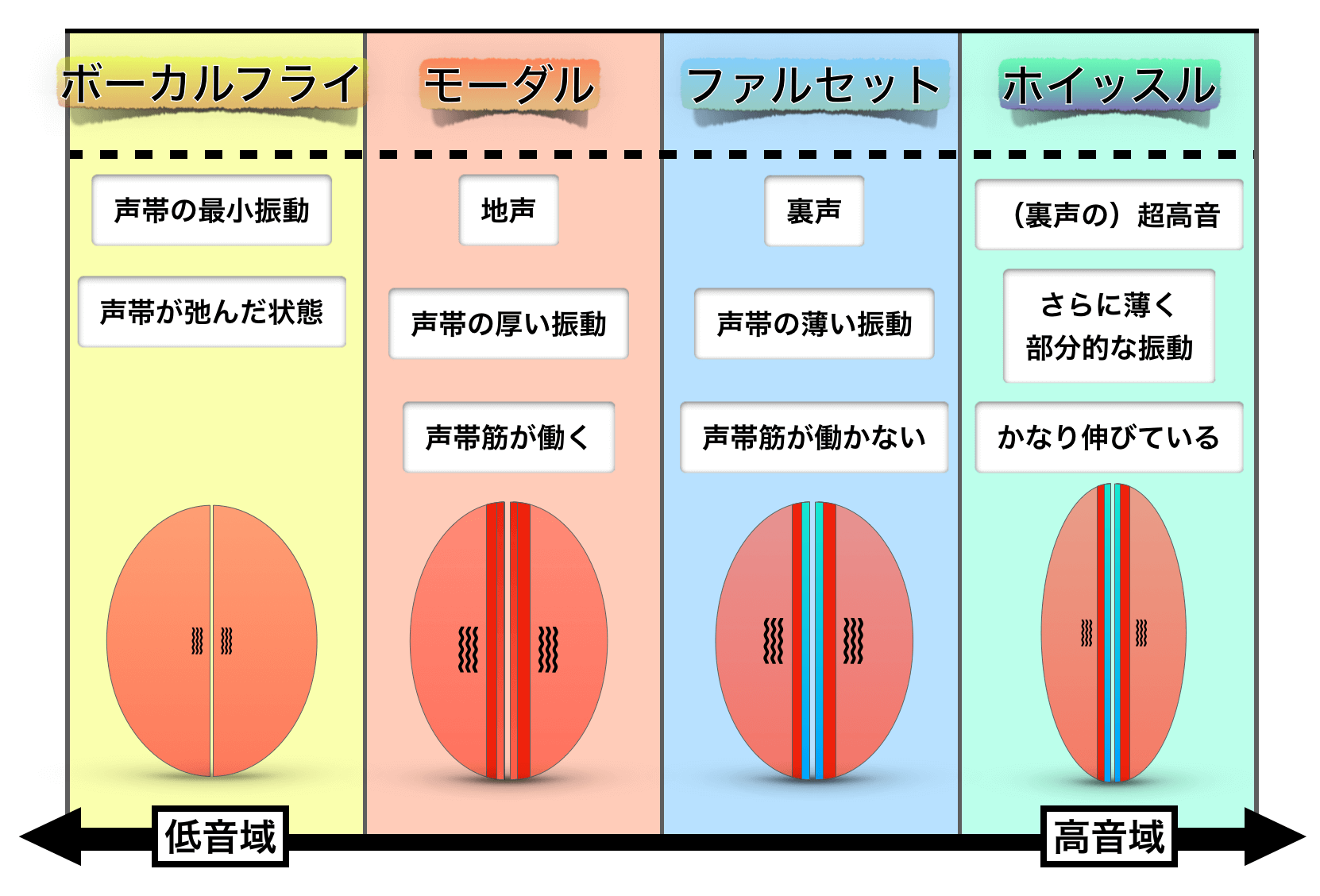

声区の種類は4つに区分される

声区とは「声帯の機能区分」のことで、地声・裏声のように声の音色が切り替わる区分のことです。声帯の『モードの切り替え』や『ギアの切り替え』のようなものと考えると、理解しやすいと思います。

声区を決める要素は「①声帯の特定の振動パターン」「②特定の一連のピッチ」「③特定の種類の音」という3つの要素によって決まるとされています。

この3つの要素によって、学術的には、

- ボーカルフライ

- モーダル(地声)

- ファルセット(裏声)

- ホイッスル

という4種類に区分されています。

A vocal register is a range of tones in the human voice produced by a particular vibratory pattern of the vocal folds. These registers include modal voice (or normal voice), vocal fry, falsetto, and the whistle register. Registers originate in laryngeal function. They occur because the vocal folds are capable of producing several different vibratory patterns. Each of these vibratory patterns appears within a particular range of pitches and produces certain characteristic sounds.

訳)声域は、声帯の特定の振動パターンによって生成される人間の声のトーンの範囲です。これらのレジスターには、モーダル ボイス(または通常のボイス)、ボーカル フライ、ファルセット、およびホイッスル レジスターが含まれます。レジスターは喉頭機能に由来します。それらは、声帯がいくつかの異なる振動パターンを生成できるために発生します。これらの振動パターンのそれぞれは、特定のピッチ範囲内に現れ、特定の特徴的な音を生成します。//

聞き慣れた言葉もあれば、聞き慣れない言葉もあるでしょうが、このような区分になっています。

「あれ、何か足りなくない?」と思う方もいるかもしれませんが、”機能区分”としてはこの4つの分類が『声区』です(*おそらく、足りないのは『ミックスボイス』でしょう。後ほど触れます。)

基本的に、歌に使う声区は「地声」と「裏声」がほとんどなので、難しく考えたくない場合、声区は「地声と裏声の2つ」と考えていいでしょう。

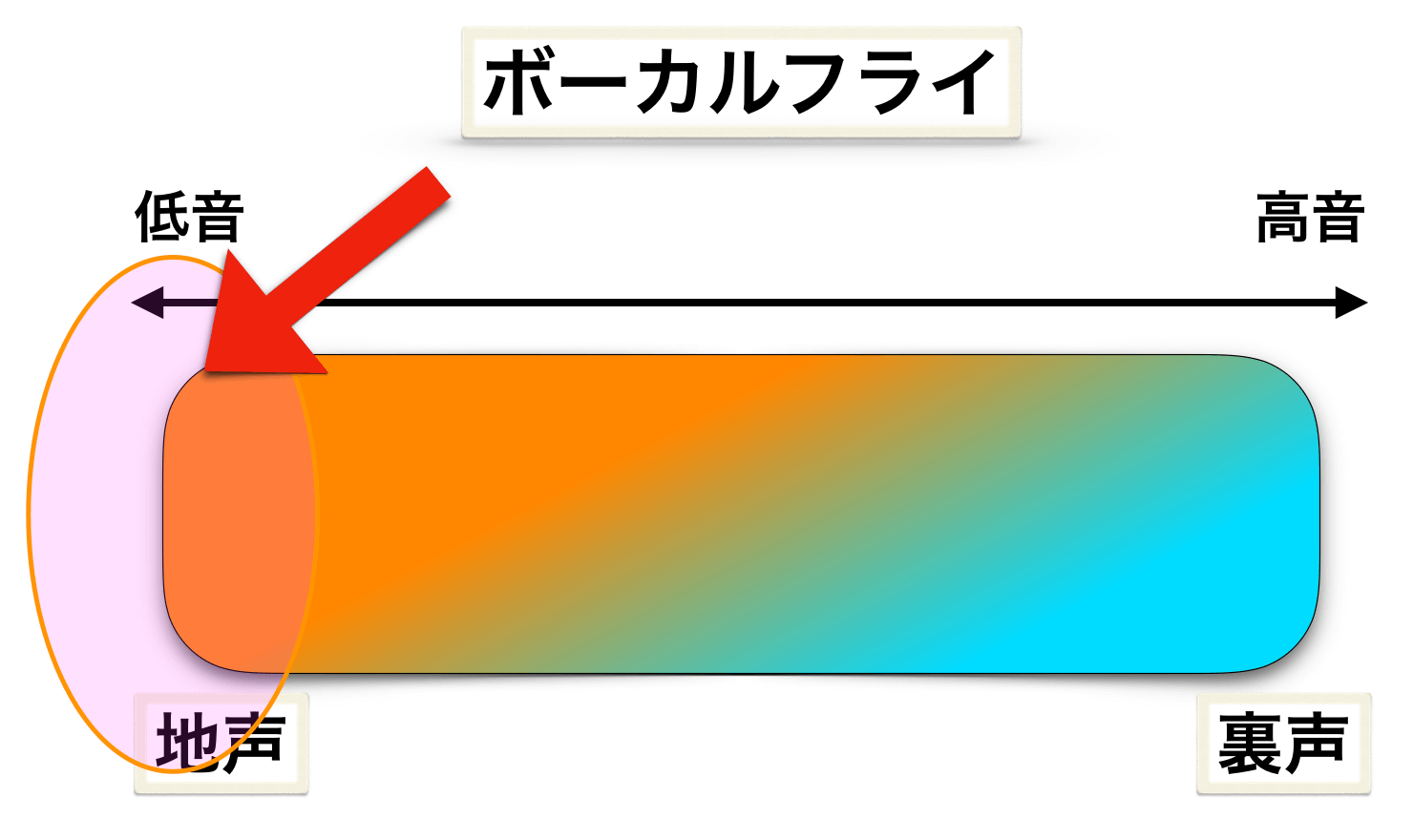

①「ボーカルフライ」レジスター

「ボーカルフライ」とは、日本語で言う『エッジボイス』の状態のことを指します。

よくわからない方は、こちらで↓

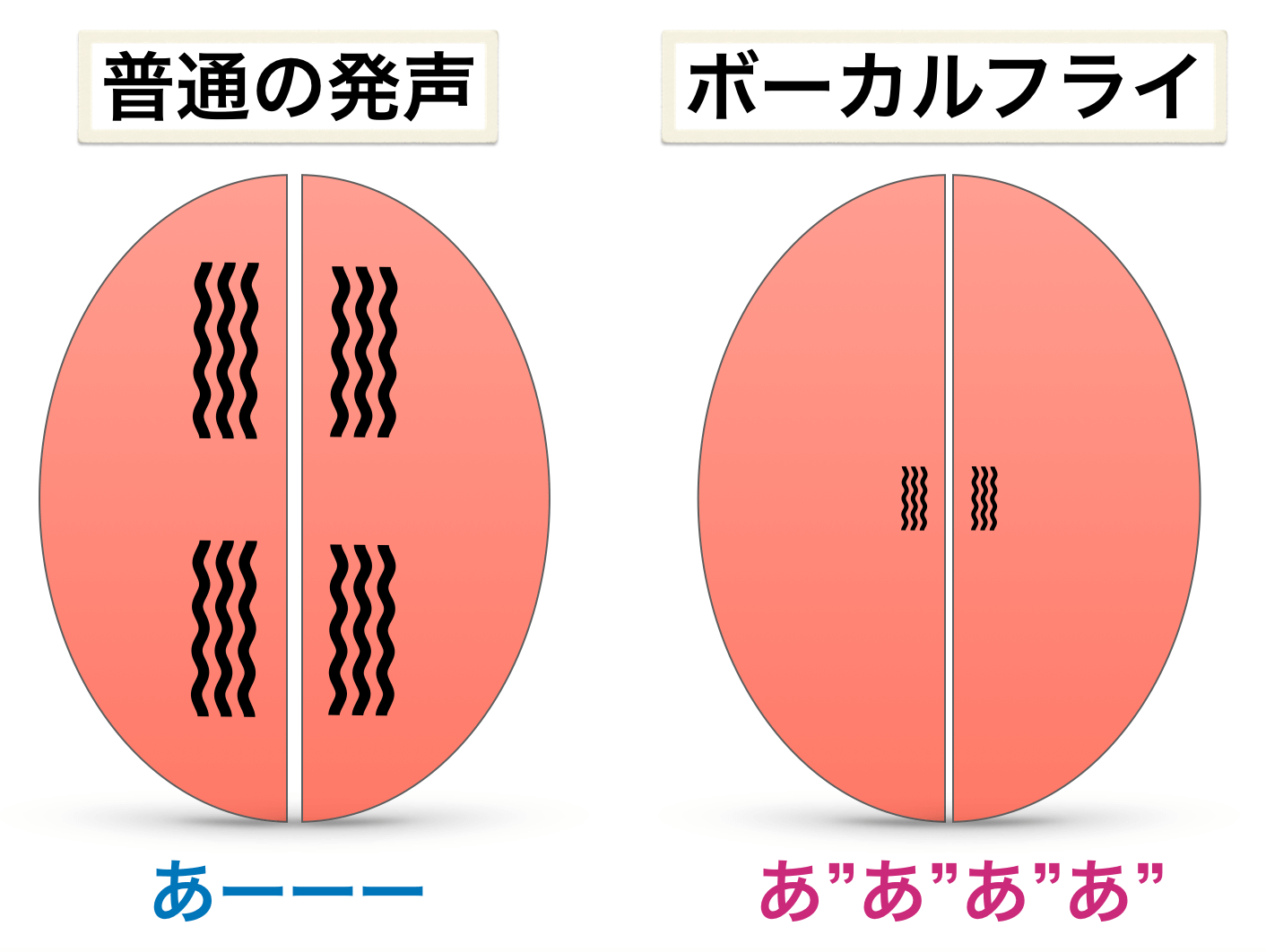

はっきりとした声の状態ではなく、「カラカラ」「ジジジジ」と声帯がゆっくりと鳴っている状態を『ボーカルフライ(日本語では「エッジボイス」)』と言います。

ちなみに、普通の声(Normal)もゆっくり振動しているように見えますが、これは車のタイヤのように高速すぎてゆっくり見える現象です。

”海老フライ”のフライと同じ意味で、揚げ物を揚げているときの「パチパチ」した音に似ていることから、「ボーカルフライ」と呼ばれているようです。

この状態は、声帯が高速で振動している状態(話し声のような普通の声を発している状態)ではなく、ゆっくりと最小の振動数で振動している状態なので「カラカラ」と音が鳴ります。

例えば、普通に「あーーー」と声を出しながら、息だけをだんだん弱くしていくと「あーーあ”ぁ”ぁ”・・」とボーカルフライの状態になるでしょう。

息の出力を弱めると声帯を高速で振動させるエネルギーがなくなっていくので、一定の段階を超えると、振動が低速になりボーカルフライになります。

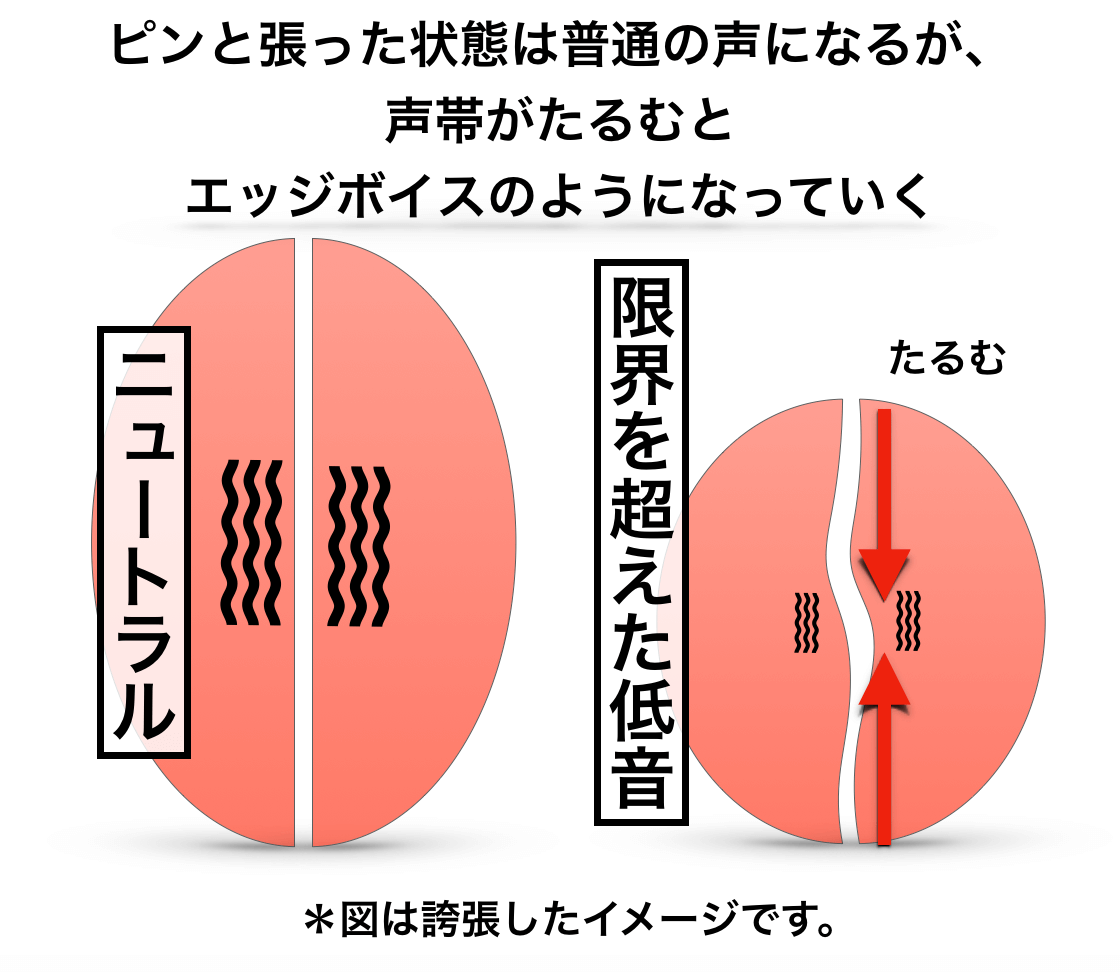

他にも、自分の限界ギリギリ、もしくは限界を超える低い声を出してみてください。このときも声はボーカルフライの状態になるはずです。

これは声帯がたるんでいくことで、綺麗に高速で振動できなくなるからですね。

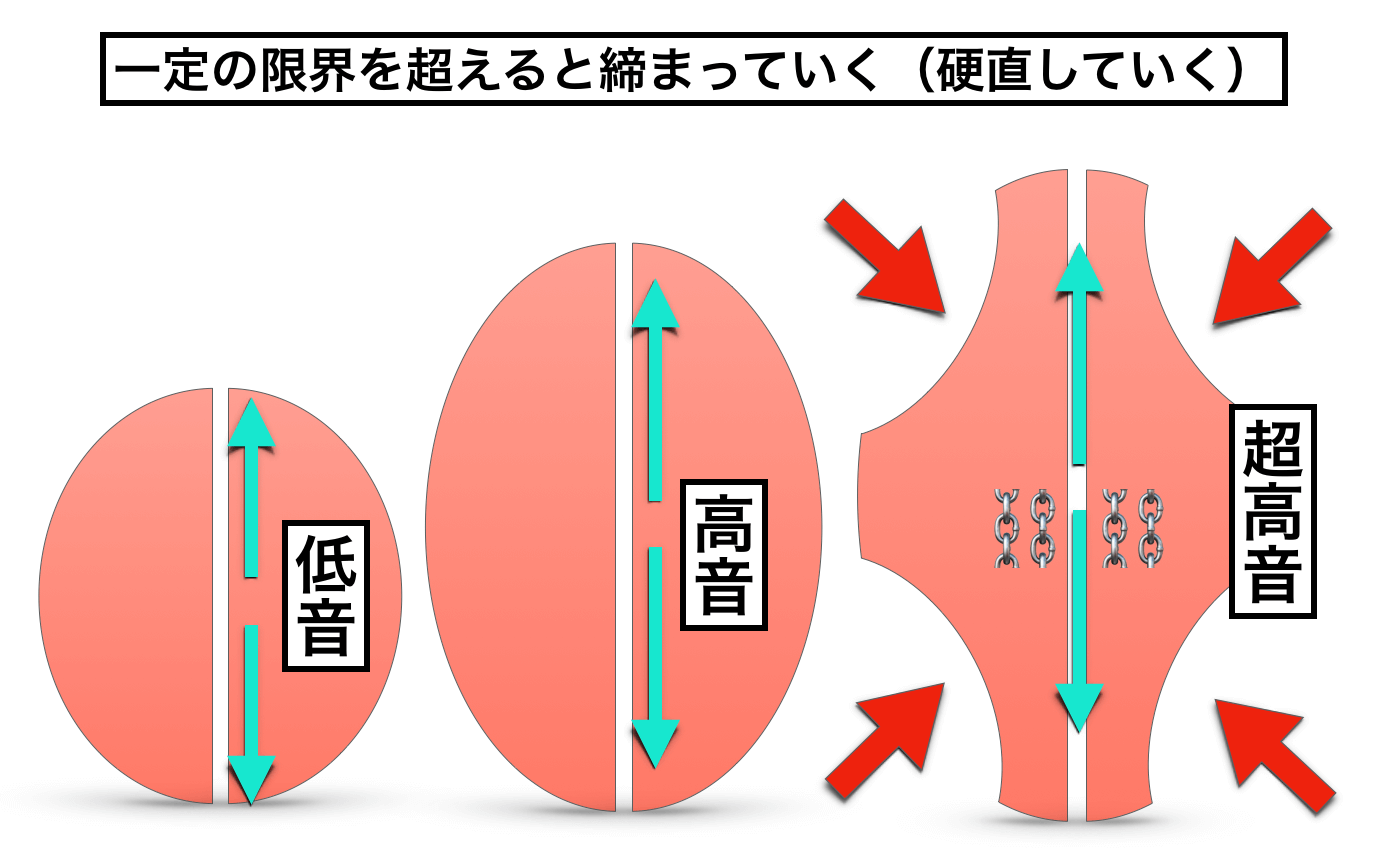

あくまでイメージ図なので、ここまで極端なことにはなりませんが、イメージとしてはこんな感じでいいと思います。

声帯が通常振動していない状態なので、この状態でも音程を動かすことはできます。

つまり、『低音である』という決まりはないのですが、そもそも声帯が通常の振動をしていないという点。そして、先ほどのように限界を超える低音を出そうとするとボーカルフライになることから、考え方としては最低音の位置にあると考えておけばいいと思います。

②「モーダル」レジスター

多くの人が普段話しているときに使っている声区です。

モーダルレジスターは日本語で言う「地声」、英語では「チェストボイス(Chest voice)」です。「モーダルボイス」と呼ばれたりもします。

また、日本語で「表声」と呼ばれることもあります。これは「裏声」に対して、「地」では対照的になっていないので、「表」と呼ぶ方がいいという考え方でしょう。

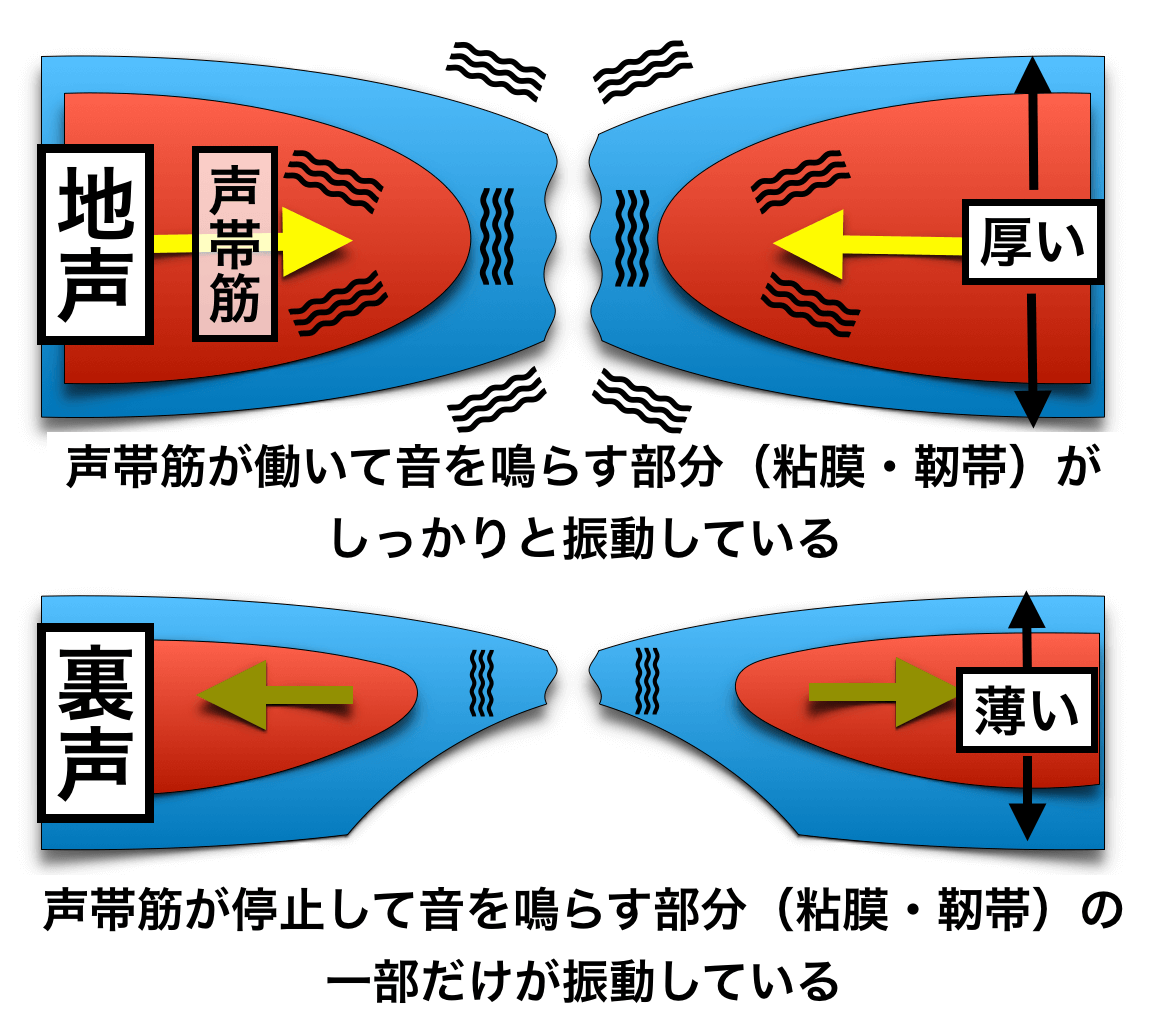

このモーダルレジスターの条件は、簡単に言えば『声帯筋が働いている』ということ。

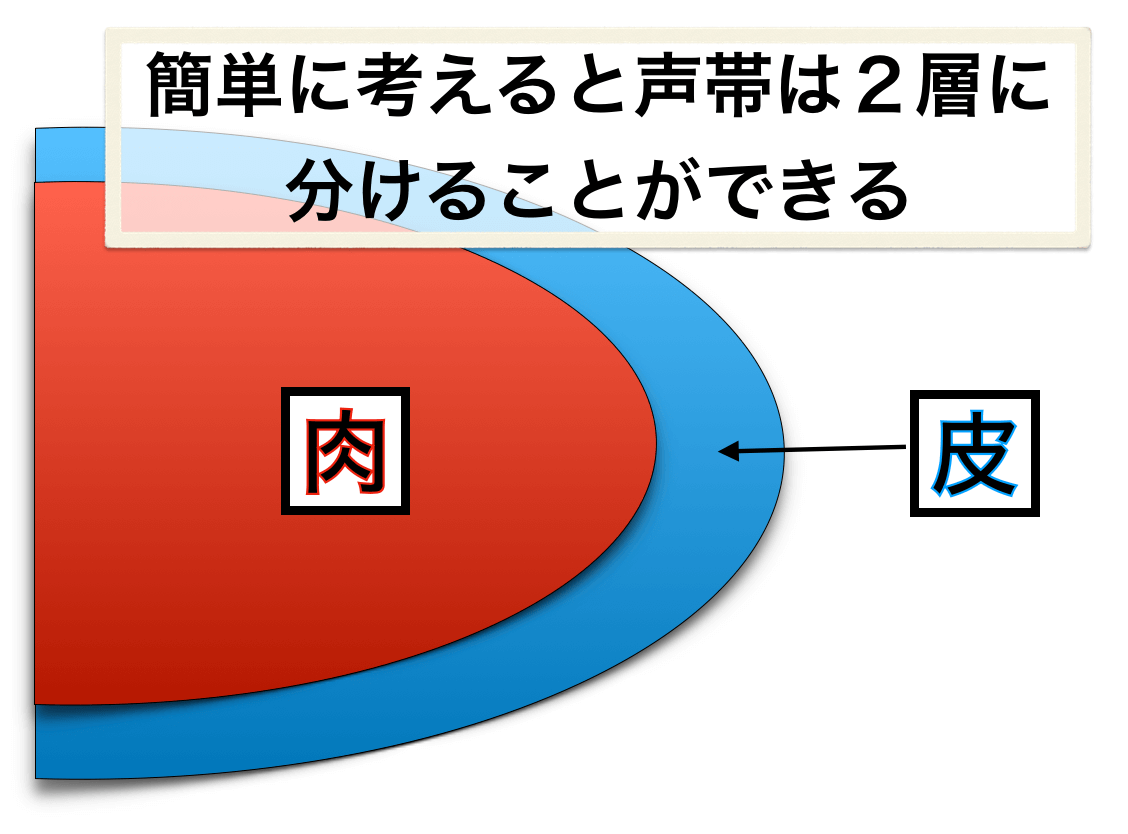

「声帯筋」と言われてもピンとこないと思いますが、すごく簡単に言えば声帯は「肉」と「皮」の層があり、肉の部分が声帯筋です。

そして、

- 「肉」と一緒に「皮」も大きく振動している声=地声

- 「肉」が停止して「皮」の一部だけが振動している声=裏声

と考えておけばいいと思います。

動画で見ると動きがわかりやすいです(*1:30〜)↓

内側の赤い部分が動いているのが「地声(モーダルレジスタ)」で、動かないのが「裏声(ファルセットレジスタ )」ということですね。

-

-

声が裏返る仕組みについて【裏声の原理】

続きを見る

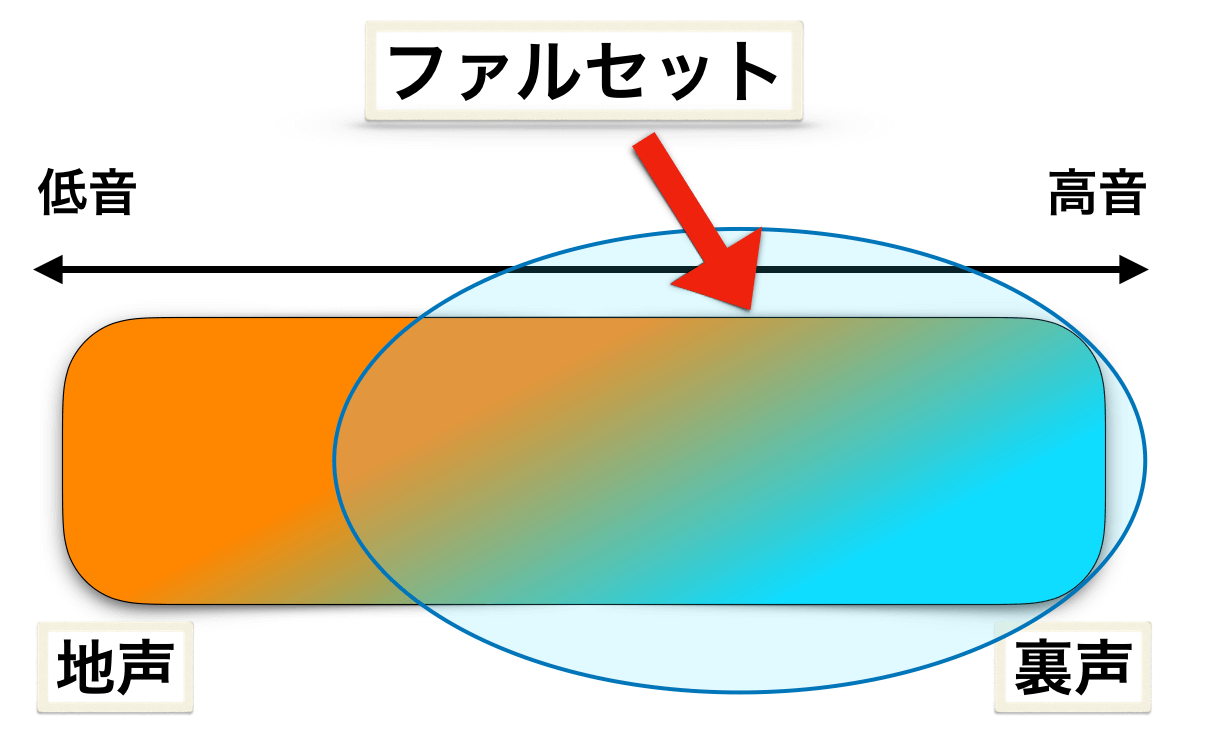

③「ファルセット」レジスター

「ファルセット」レジスターは「裏声」、英語で言う「ヘッドボイス(Head voice)」のことです。

発声の状態については、先ほどの項目で説明してしまいましたが、『声帯筋が働かず、粘膜・靭帯で薄く鳴らす発声』です。

粘膜の振動が薄い分だけ、音色も薄く高い音になります。

一つ問題点となってくるのが、「ファルセット」や「ヘッドボイス」などの呼び方の問題。これについても後ほど触れるのですが、あまり深く考えなくても問題はありません。

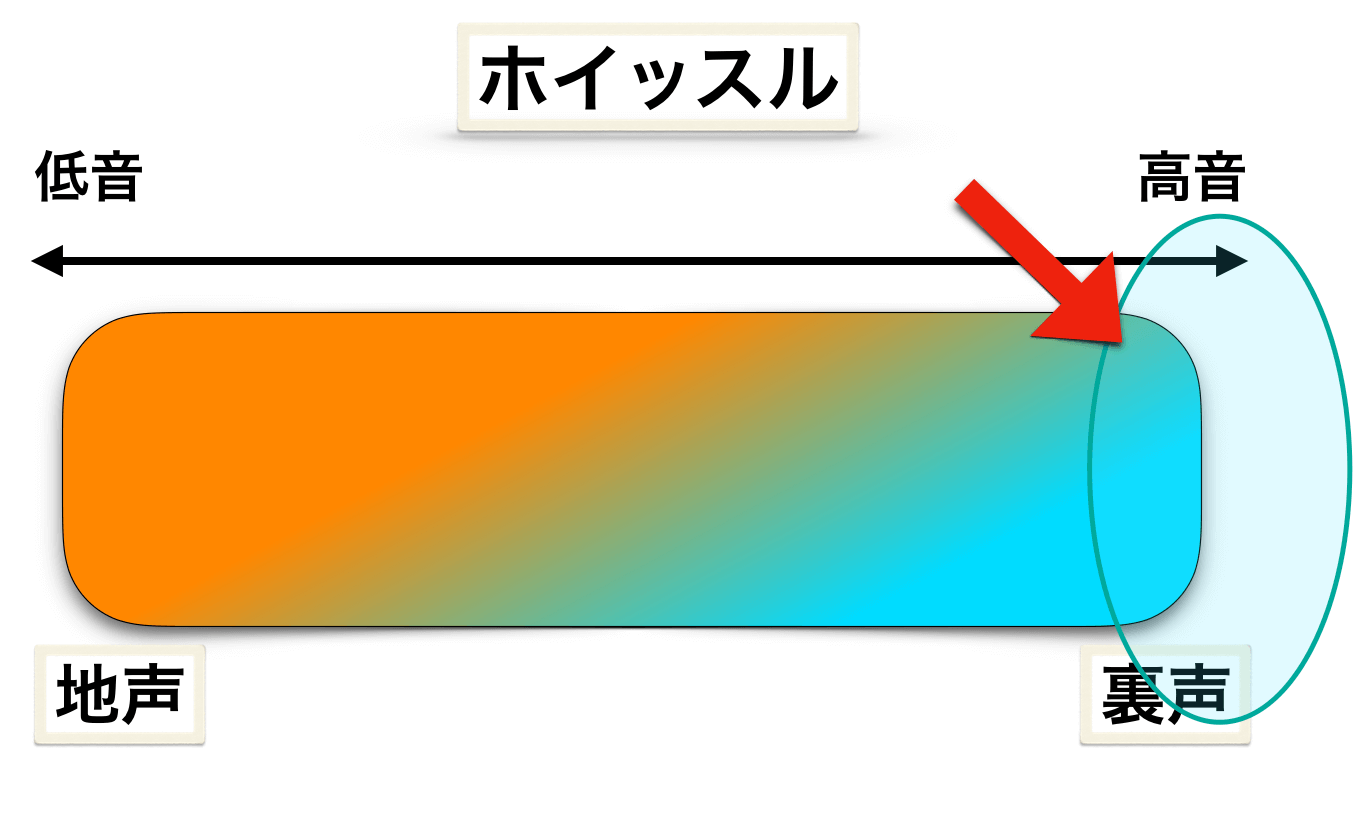

④「ホイッスル」レジスター

「ホイッスル」レジスターは、誰もが一度は聞いたことがあるであろう言葉「ホイッスルボイス」の音域の声ということです。別名「フラジオレットボイス」とも呼ばれます。

こういう声です↓

こういう高音の音域がこのレジスターです。

リアルが気になる人はどうぞ↓

3:43〜正面からでは、声帯が見えなくなるくらい窮屈になっていってますね。

声帯は、基本的に声帯を引き伸ばすことで高音になっていくのですが、人間なので構造上スムーズに引き伸ばせる範囲には限界があります。

そして、限界を超えると声帯を含む喉全体が固まるようにして締まっていきます。

輪ゴムを限界まで引っ張ると、キンキンの状態になるようなイメージです。

こうなってくると、声帯はどんどんカチカチの状態になっていき「全体が振動している」というよりも「小さな隙間から音を出している」「ほんの一部が部分的に振動している」という状態になっていきます。

このようなキンキン状態になると、『音を鳴らしている部分はどんな状態なのか?』というのが非常にわかりづらくなります。

実はこれが、ホイッスルボイスを「構音型(笛っぽい音)」「気流型(イルカの鳴き声っぽい音)」という2種類に分けていると考えられます。

- イルカの鳴き真似は声帯をガチガチに固めて隙間から”音”を出す(=気流で生み出しているから『気流型』)

- 笛のような音色は超高音でありながら声帯の振動状態を維持している(=ファルセットの状態を維持している。あくまでも音ではなく”声”の状態なので『構音型』)

という違いですね。

「構音」というのは、『声帯が振動している』という意味で捉えると、考えやすいと思います。気流型は強い風の日に窓の隙間からピューっという音がするようなイメージです。

つまり、音楽的に使いやすいホイッスルボイスは「構音型」です。「気流型」は音楽的には使いにくいが、頑張れば誰でもすぐにできるようになります。

個人的には、”歌に使いやすい”ホイッスルレジスターは『ファルセットレジスターの超高音』と考えた方がいいと思います。

-

-

ホイッスルボイスについての研究【構音型と気流型の2種類ある】

続きを見る

歌において使われる声区用語(〇〇ボイス)について

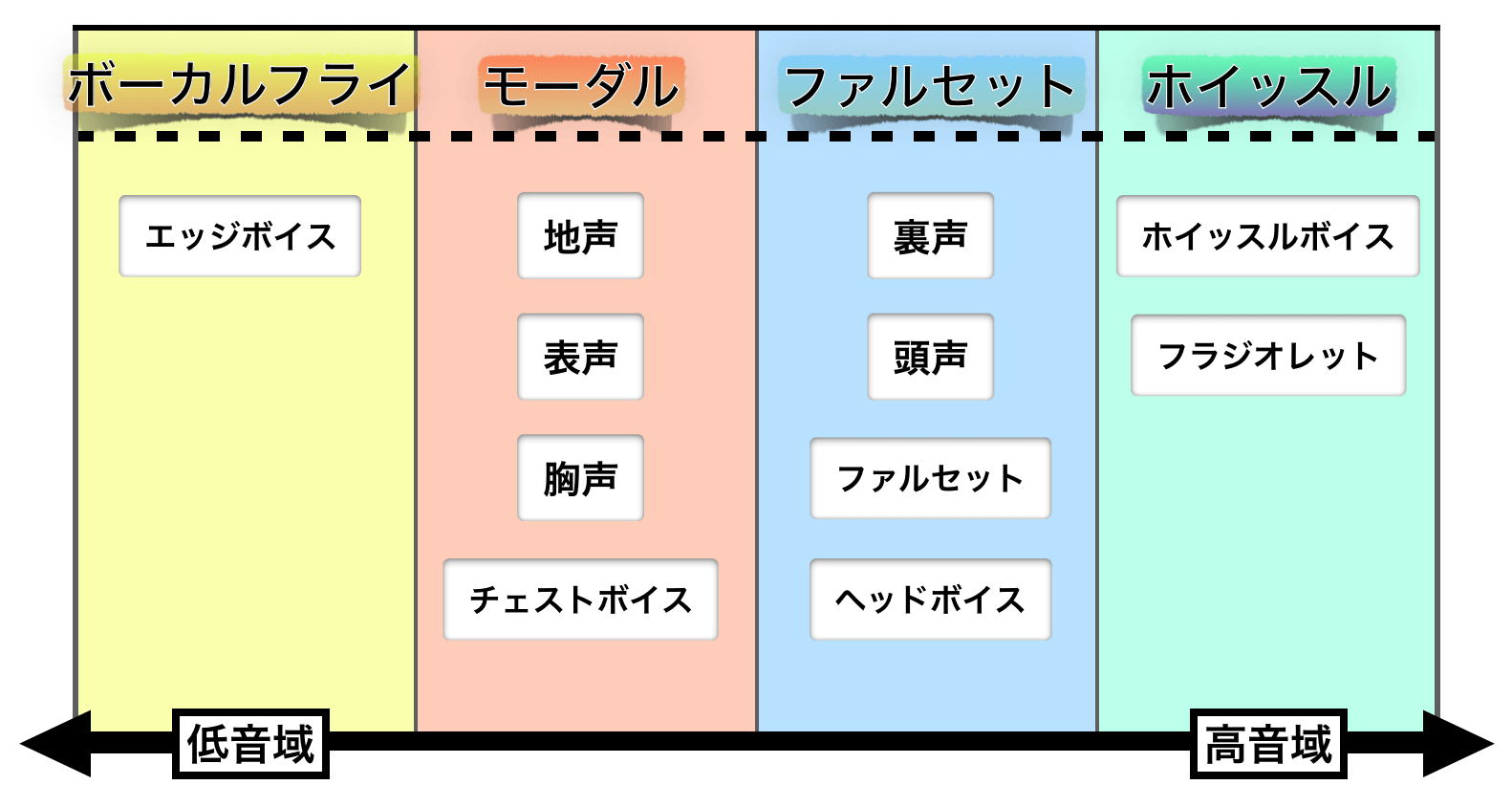

上記のように声帯の機能区分は4つに分かれるのですが、歌においては他にもたくさんの用語が使われますよね。

おそらく、色々な「〇〇ボイス」を見たり聞いたりしたことがあると思います。

まず大事なのは、「〇〇ボイス」と呼ばれているものの中には、

- 声区を表す言葉

- 表現方法を表す言葉

- 声質を表す言葉

という3つがごちゃ混ぜになっているということ。

例えば、表現方法を表す言葉として、ベルティングボイス(*地声の張った高音)や、ウィスパーボイス(*ささやくような声)があります。

声質を表す言葉としては、ハスキーボイス(*かすれた声)、ラスピーボイス(*ガラガラ声 or がなり声)などがあります。

これらは声区(声帯の機能区分)ではなく、単に「どんな声か?」という様態を表した言葉です。

今回は声区のお話なので、これらを除外して内容を声区だけに絞ります。

おそらく、一般的によく見かける声区用語は『ミックスボイス』『ミドルボイス』『ヘッドボイス』でしょう。

このような用語は人によって・流派によって様々な解釈があり、結果的に何が正しいのかわからなくなりますが、結局は上記の4つ(ボーカルフライ、モーダル、ファルセット、ホイッスル)が生理学的な機能区分なので、それをもとに考えるといいと思われます。

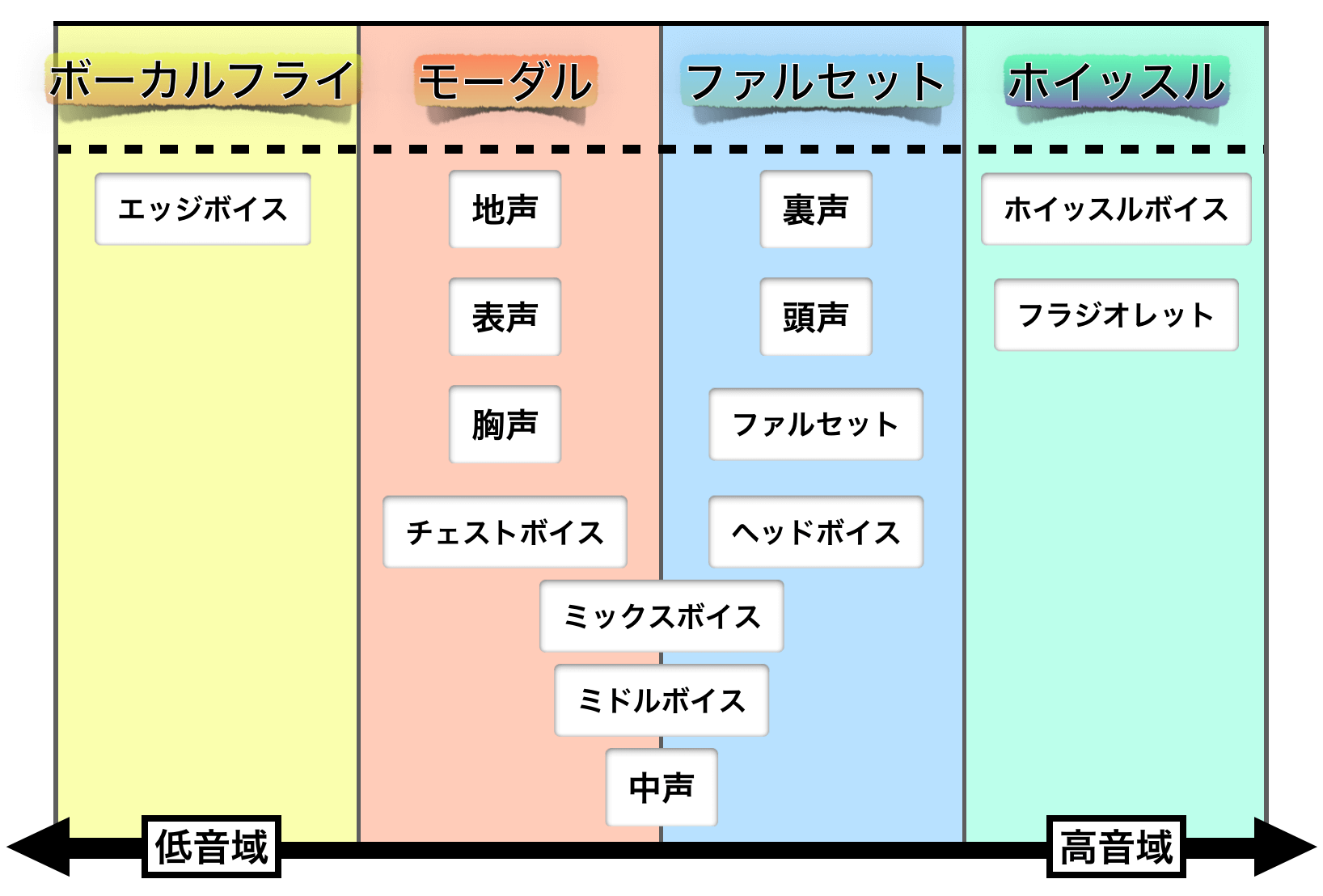

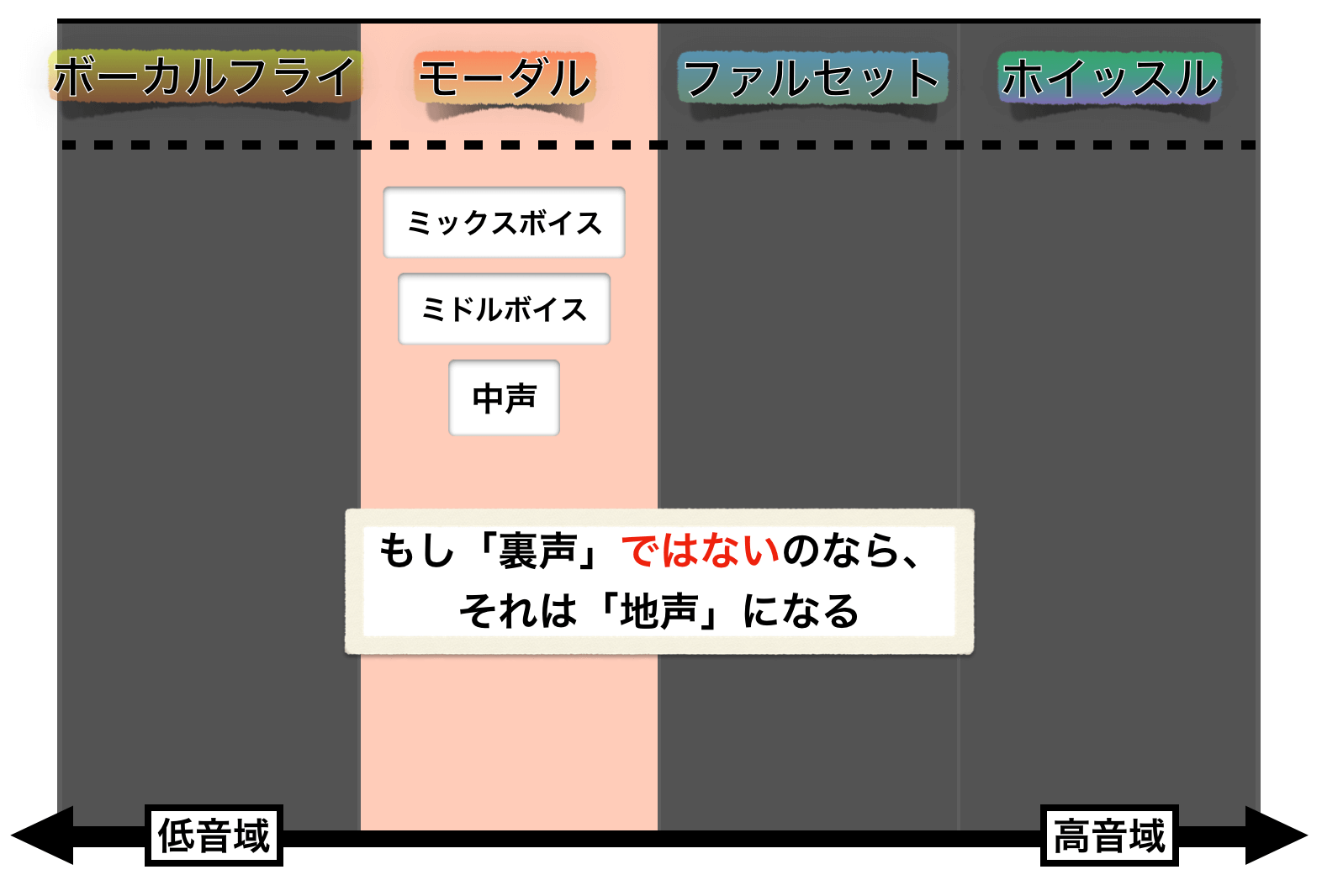

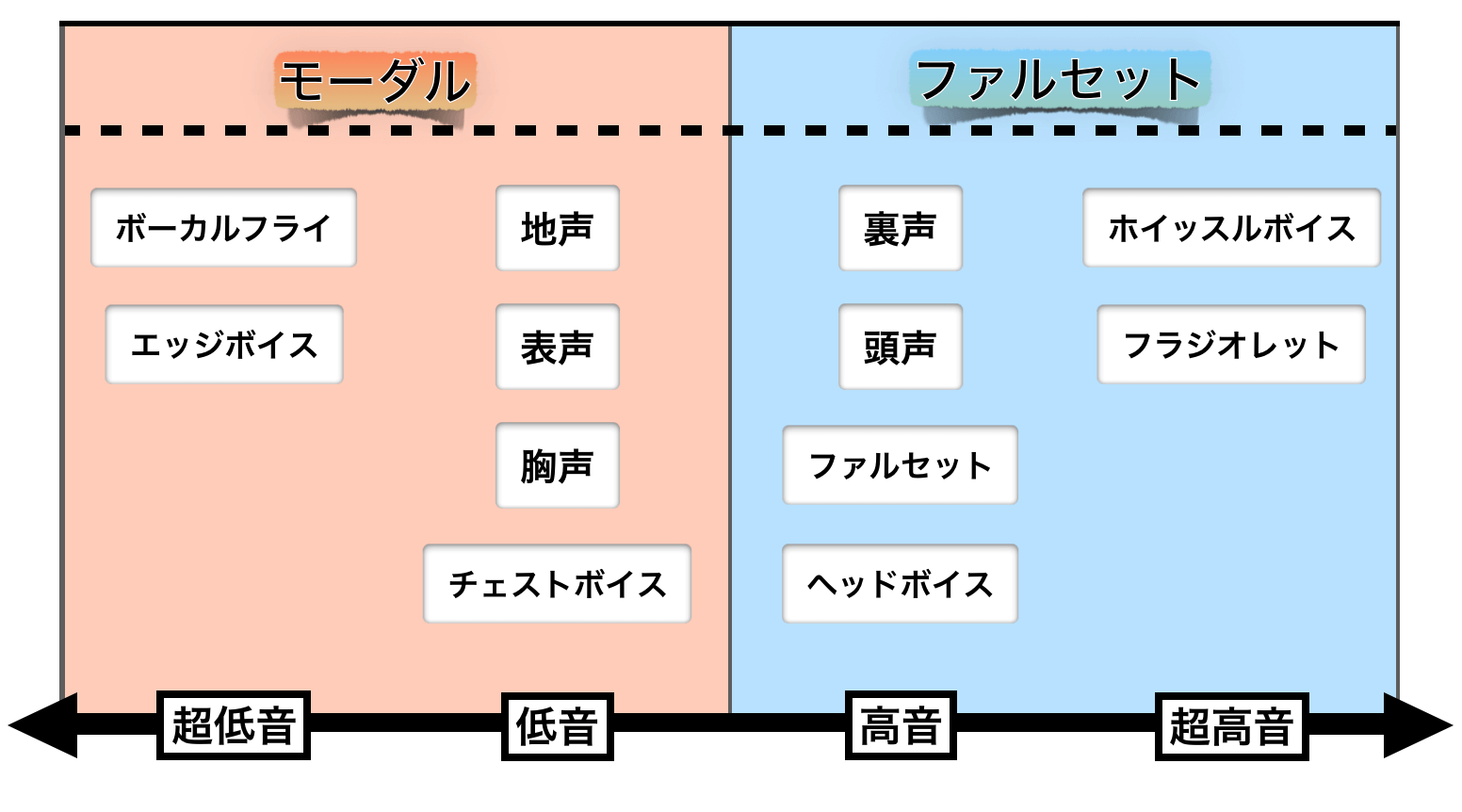

まず、よく使われる一般的な用語を、先ほどの4つの区分に当てはめるとこんな感じなるでしょう。

縦軸は同じ意味で、基本的にはこれで大きな問題はないでしょう。

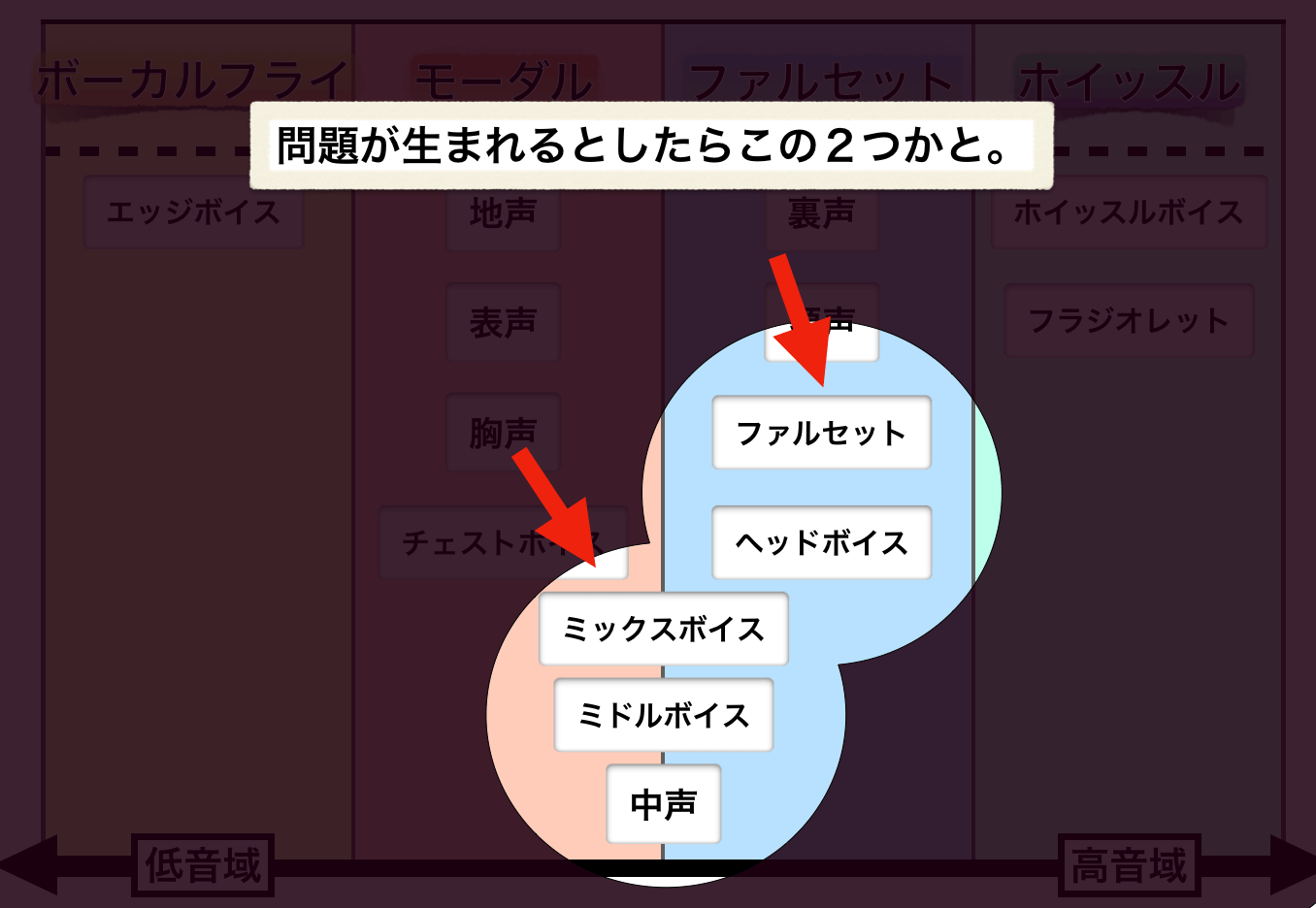

しかし、この2つは問題が生まれやすいのかもしれません↓

- 「ファルセット」と「ヘッドボイス」問題

- 「ミックスボイス・ミドルボイス」問題

この2つが迷いやすい部分かと思われます。

それぞれ掘り下げます。

①「ファルセット」と「ヘッドボイス」の問題

個人的には

- 「ファルセット=ヘッドボイス」

という風に同じ意味として捉えても特に問題ないと考えます。

ただし、究極的には歌の流派の違いによって考え方が変わるので、一つの正解を決めることはできません。

大枠3パターンの考え方があります。

- 「裏声=ファルセット=ヘッドボイス」

- 「ファルセット=息漏れの多い裏声」「ヘッドボイス=芯のある裏声」

- 「ファルセット=裏声」「ヘッドボイス=共鳴が頭寄りの地声」

おそらく日本で主流なのは、①か②でしょう。

そして、どちらかと言えば②の「ファルセット=息漏れの多い裏声」「ヘッドボイス=芯のある裏声」という考えの方が多いかもしれません。

しかし、個人的には②の名前の区分けはあまり意味がないと思っています。

もちろん、そう区分けして呼ぶこと自体は何も問題はないのですが、これは「息漏れ(息っぽい)」か「芯(=しっかりと鳴る)」で区分しているので、『”声区”ではなく、”発声表現”の区分』ですね。

つまり、どちらも声区視点では同じ「裏声」です。そういう点で、わざわざ区別する必要もないだろうと。

また、③の「ファルセット=裏声」「ヘッドボイス=共鳴が頭寄りの地声」というのは、最近の英語圏でちらほら見かける定義です。

文字通り共鳴位置の感覚を表した言葉になっているのですね。

おそらく、裏声を意味する言葉が二つあるとややこしいので、ファルセットのみを裏声にして、ヘッドボイスに別の意味を与える形になったと考えられます。

日本ではほぼ見かけませんが、海外ではこの意味になっていることもあります。

このように『言葉をどう捉えるのか』という問題が、流派によって違うので、一つの正解を導くことができません。

これらの問題に関してはこちらの記事↓

-

-

ファルセットとヘッドボイスの違いについて【日本と海外で考え方が違う?】

続きを見る

にまとめているので、詳しくはここでは省略しますが、ファルセットやヘッドボイスの問題は、今のところあまり深く考えずに「ほとんどの場合、裏声を指している」と考えておいて問題ないでしょう。

②「ミックスボイス・ミドルボイス・中声」問題

ミックスボイスは、一般的には地声と裏声の中間に位置する発声とされ、「ミックス(mix)」「ミドル(middle)」などの名称がつけられており、それを日本語にした「”中”声」という言葉もあります。

このミックスボイス問題はものすごく長くなるので、ここではなるべく簡潔にいきたいのですが、まず、

- 『ミックスボイス・ミドルボイス・中声』は人によって、流派によって、たくさんの意味合いが存在するので、同じ意味を共有しないと議論ができないことが問題

です。

「ミックスボイスとは〇〇である」という答えが無数に存在するので、一言で処理するのが非常に難しい言葉なのですね。そもそも「ミックスボイス≠ミドルボイス」の場合もあり、流派によって考え方の違いがありすぎます。

-

-

「ミドルボイスとは?」について【人によって考え方が違う】

続きを見る

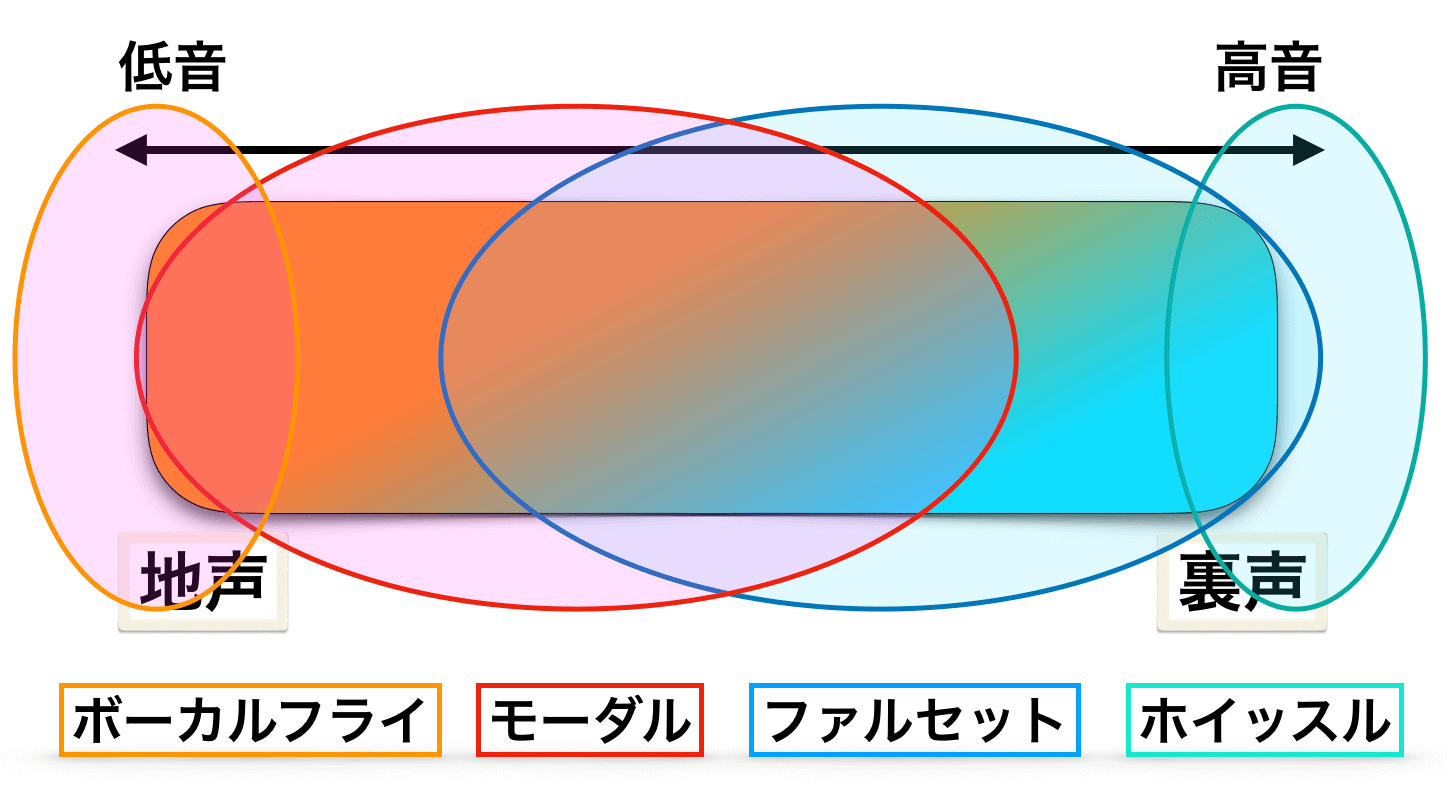

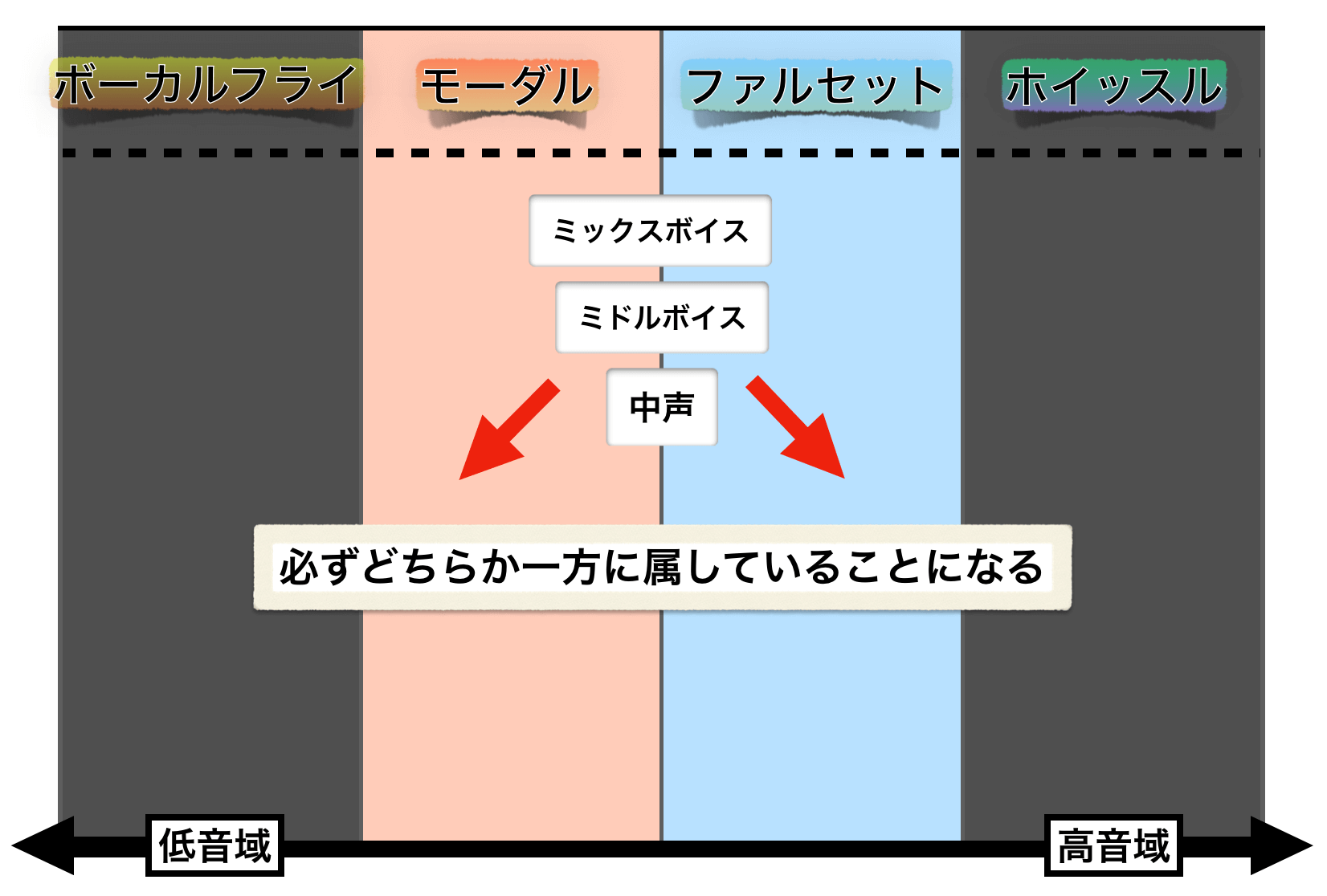

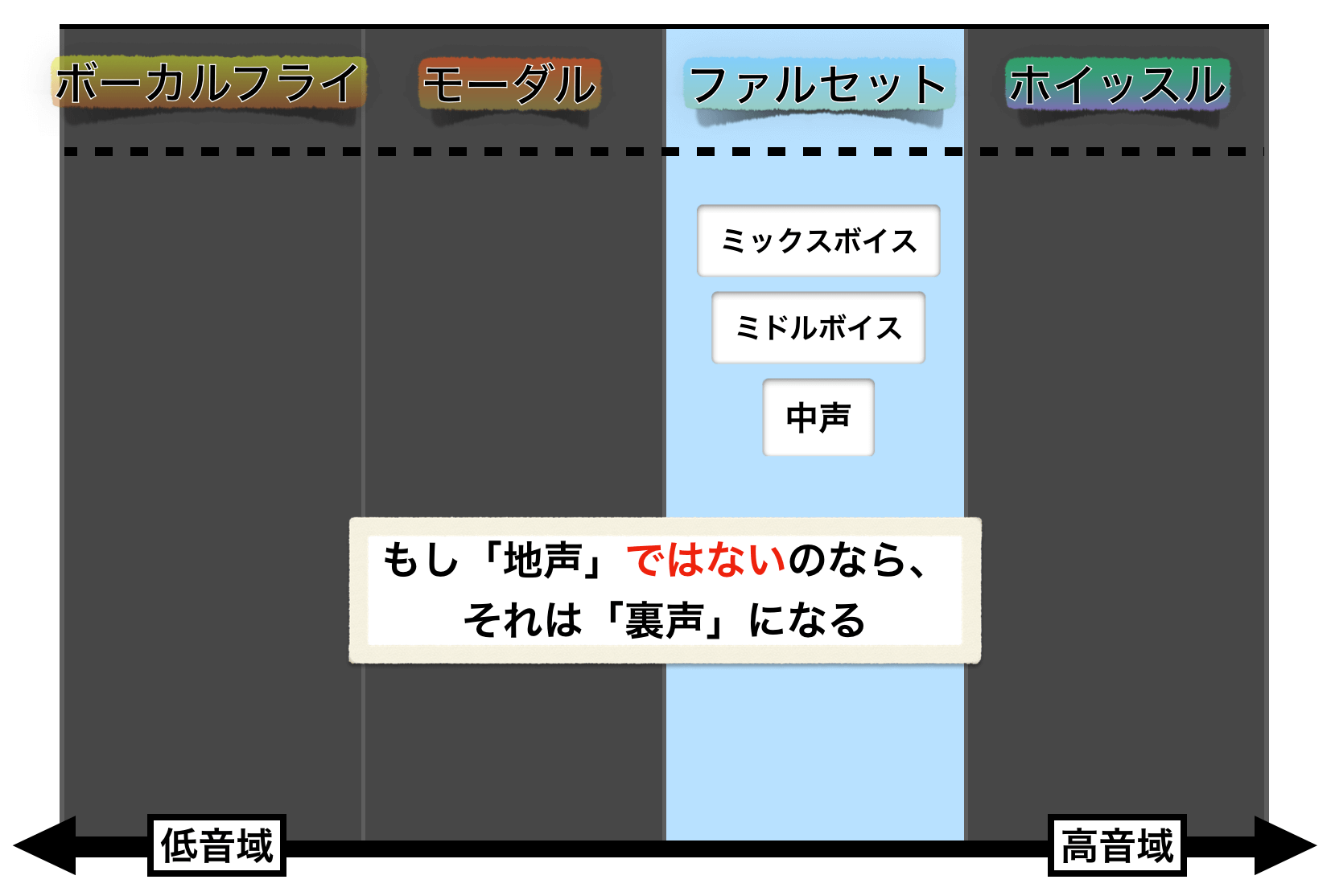

しかし、ここで大事なのは『”声区”としてのミックスボイス・ミドルボイス・中声は存在しない』ということです。

これは4つの区分(ボーカルフライ・モーダル・ファルセット・ホイッスル)にないことからも明らかですね。

ということは、世間一般で言われている「ミックスボイス・ミドルボイス・中声」と呼ばれるものは、それがどんな発声であれ地声と裏声の間にあるのならば、このどちらか一方に区分された発声と言えます↓

仮にどんなに滑らかにつながっていたとしても、音色的には中間に聴こえたとしても、機能区分上は必ず「地声」か「裏声」のどちらか一方の状態を取っていると言えるのですね。

これは、実際に研究論文もあります↓

From a physiological point of view, two main laryngeal vibratory mechanisms, M1 and M2, are used successively from the bottom to the top of the vocal range. From a musical point of view, singers distinguish many registers, most of which rely on resonance adjustements. Voix mixte, which is related to the area of overlap of M1 and M2, is a register found in different voice categories.

The present study on French voix mixte, carried out with 5 professional singers of both sexes, shows, on the basis of glottal open quotient (Oq) measurements, that voix mixte is not related to a different, or "mixed", laryngeal mechanism.

Voix mixte sounds are always clearly produced in a given laryngeal mechanism, M1 or M2.

訳)生理学的な観点から、2 つの主要な喉頭振動メカニズム、M1(地声) と M2(裏声) は、声域の下から上に向かって連続して使用されます。 音楽的な観点から、歌手は多くの音域を区別しますが、そのほとんどは共鳴調整に依存しています。 M1 と M2 の重なり合った領域に関連する Voix mixte (ミックスボイス)は、異なる種類の声として見られています。

フランスの voix mixte (ミックスボイス)に関する現在の研究は、男女の 5 人のプロの歌手で行われ、声門開口商 (Oq) 測定に基づくと、voix mixte は喉のメカニズムとして『(地声・裏声とは)異なるもの』『混合されたもの』ではない(関連性がない)ことが示されています。

Voix mixte(ミックスボイス)の音は、 M1(地声)か M2(裏声)のどちらかのメカニズムによって常に明確に生み出されています。//

「じゃあ、ミックスボイスとは正確にはどっちなの?」というのは、先ほど述べたように、人それぞれ『ミックスボイスをどう捉えているか』によって変わってしまうので、明言することはできません。

ただ、一般的に「ミックスボイス」や「ミドルボイス」と呼ばれるものの多くは、地声側に属していることが多いように思います。

おそらく「裏声ではない高音発声=ミックスボイス」とされることが多いでしょうから、それが”裏声ではない”のならば”地声”に分類できると考えられます。

少ないとは思いますが、逆に「地声ではない高音」「地声っぽくした裏声」というパターンもあるでしょう。そうであればそれは「裏声」ですね。

とすれば”ミックスボイス”と呼ばれるものが地声側に属していたとしても、裏声側に属していたとしても、

- 『ミックスボイス』という言葉は”声区”を考える上では必要ない

と言えます(*実際、1990年代以前には、プロのシンガーにもその言葉はほとんど広まっていなかったとされています)。

もちろんこれは、ミックスボイスを考える人を否定しているというわけではありません。自分の中での確固たる”ミックスボイス”があるのならば、それはそれで全く問題ないのです。

ただ、「ミックスボイスがよくわからない」という人が、無理に探す必要性はないだろうということです。地声と裏声の中間にある”新たな声区”を探そうとしても、そこに”声区”はないので見つかりっこないのですね。

-

-

「ミックスボイスとは」についての研究・考察【そもそも存在するのか?】

続きを見る

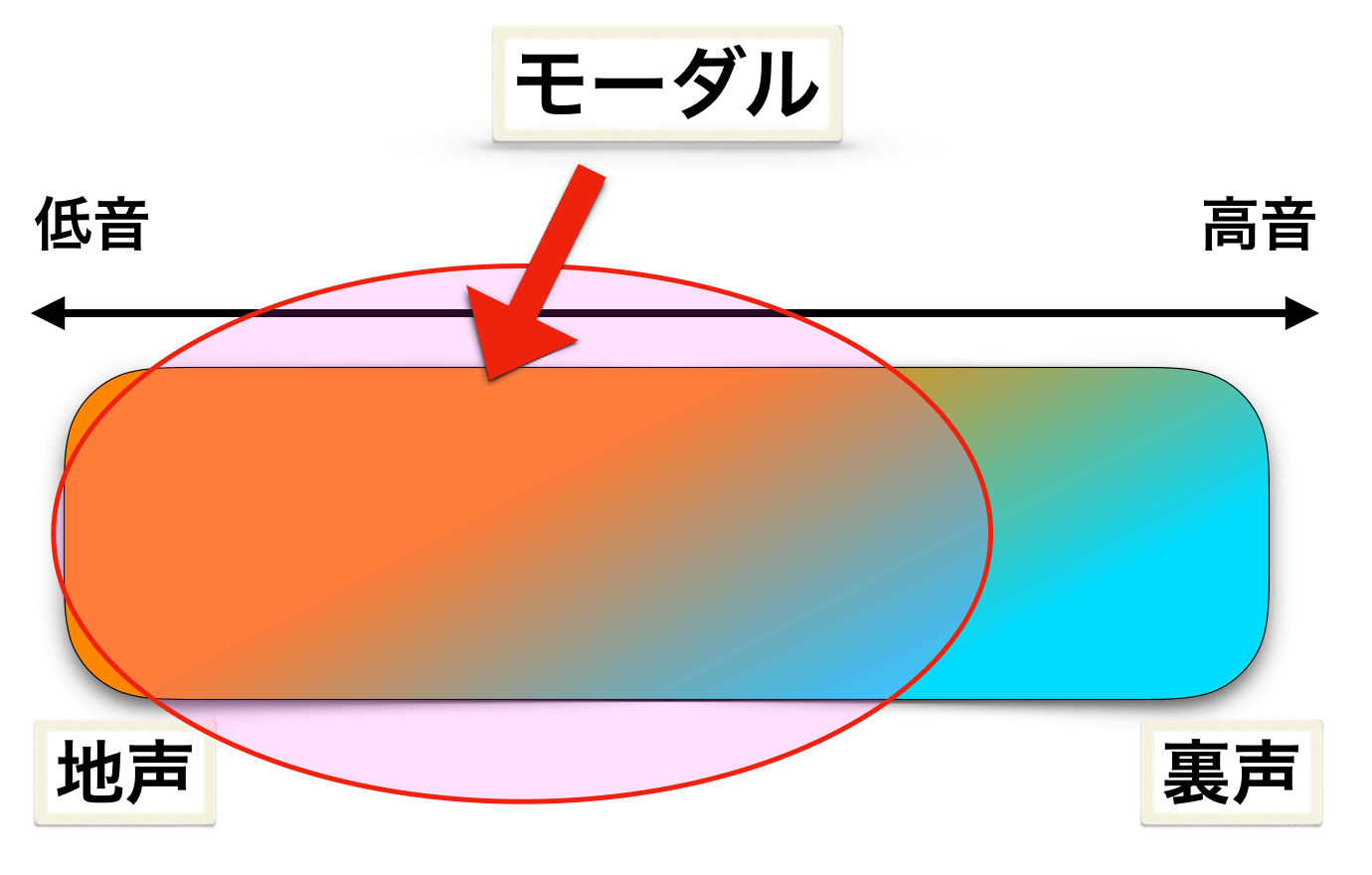

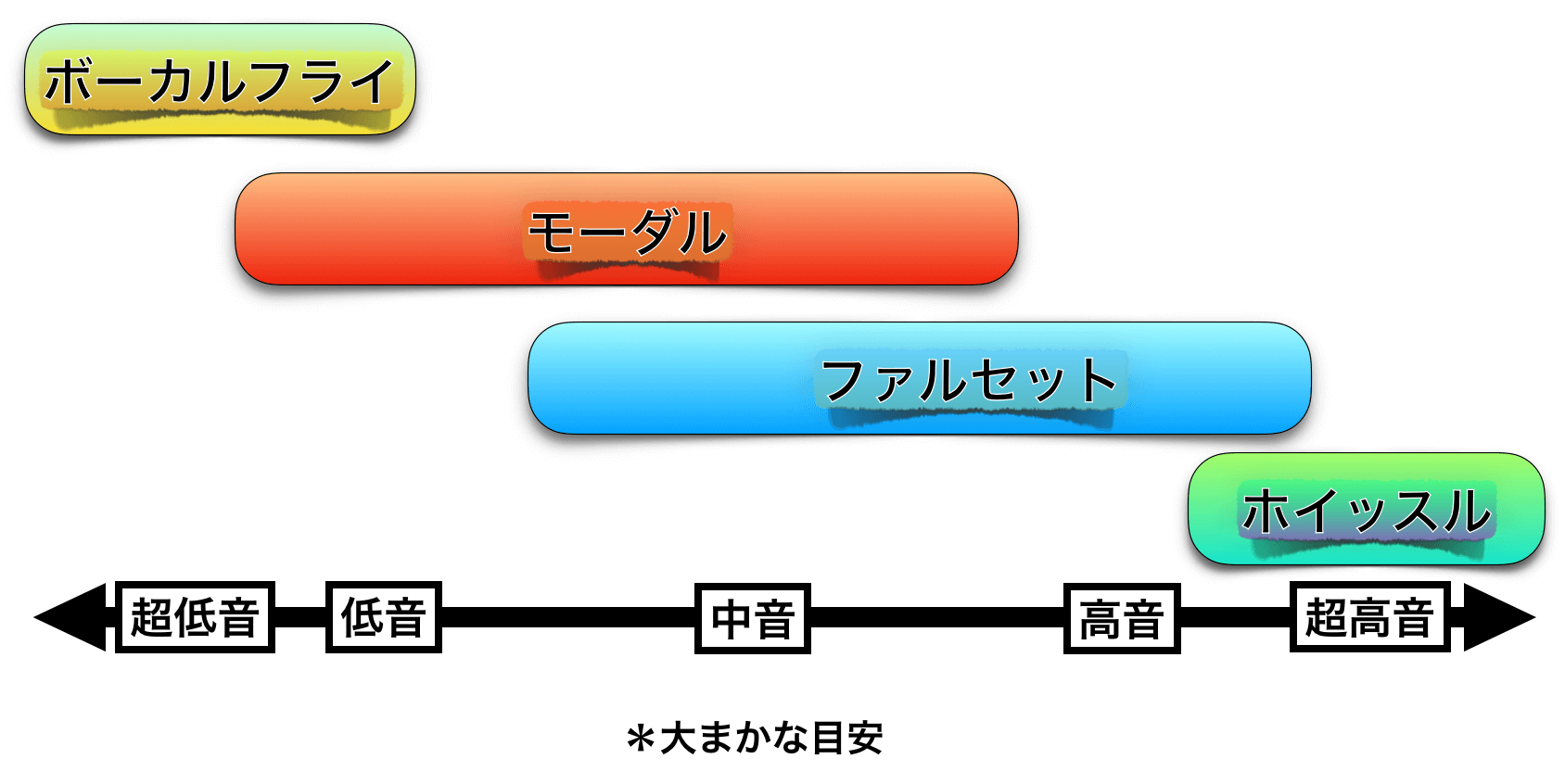

声区をどう考えるのがベストか

以上を踏まえると、まずはこんな風に考えておけば大きな問題は生まれないかと思います(*縦軸は、全部同じ意味)↓

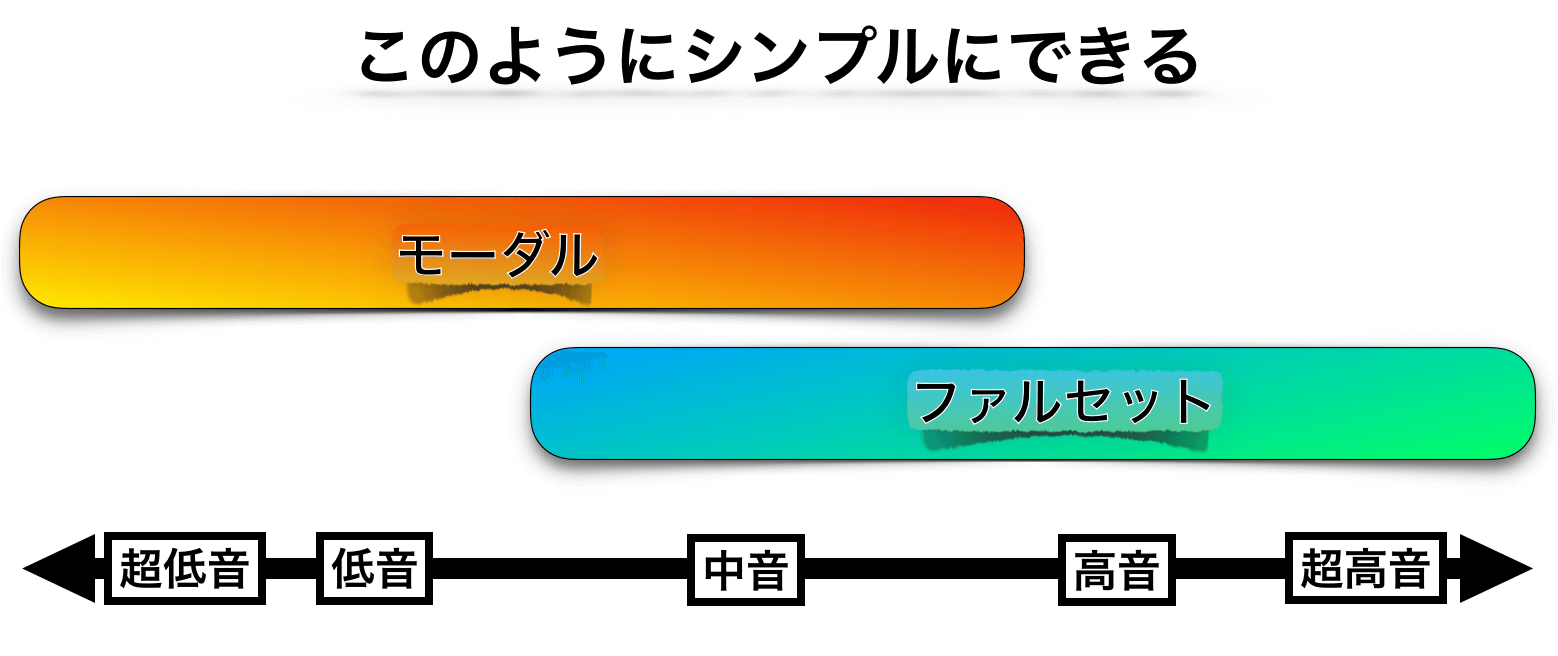

ただ、ここからさらにシンプルに考えた場合、

- 『ボーカルフライ』は歌における超低音として使うことはほとんどなく、ほとんどは息の出力が弱いとき(=歌の歌い出し)などで使われる、もしくは自然に出てくるという点

- 『ホイッスル』に関しては、声帯をガチガチに固めた”気流型”であれば基本的に歌に使うことはない、また”構音型”である場合はファルセットの延長線上にあるという点

この2点を考慮すると、それぞれ地声と裏声に組み込まれて、もう一段階シンプルにすることができるはず↓

ということは歌において考えるべき声区の全体像は、

- 「地声」の低音域〜高音域

- 「裏声」の低音域〜高音域

これだけを考えれば、それでほぼほぼ問題ないと言えます。

実際に多くのプロのシンガー達は、こういう意識・感覚だろうと思われます。

-

-

歌が上手い人ほど「地声」と「裏声」しかない【認識している声区が少ない】

続きを見る