今回は『声がこもる』というテーマです。

声がこもるとは、『声が明瞭に聞き取れない状態であること』です。

例えば、

- 発音がわかりにくい声

- はっきりと聞き取れない声

- 通らない声

- くぐもった声

などと同じ意味になるでしょう。

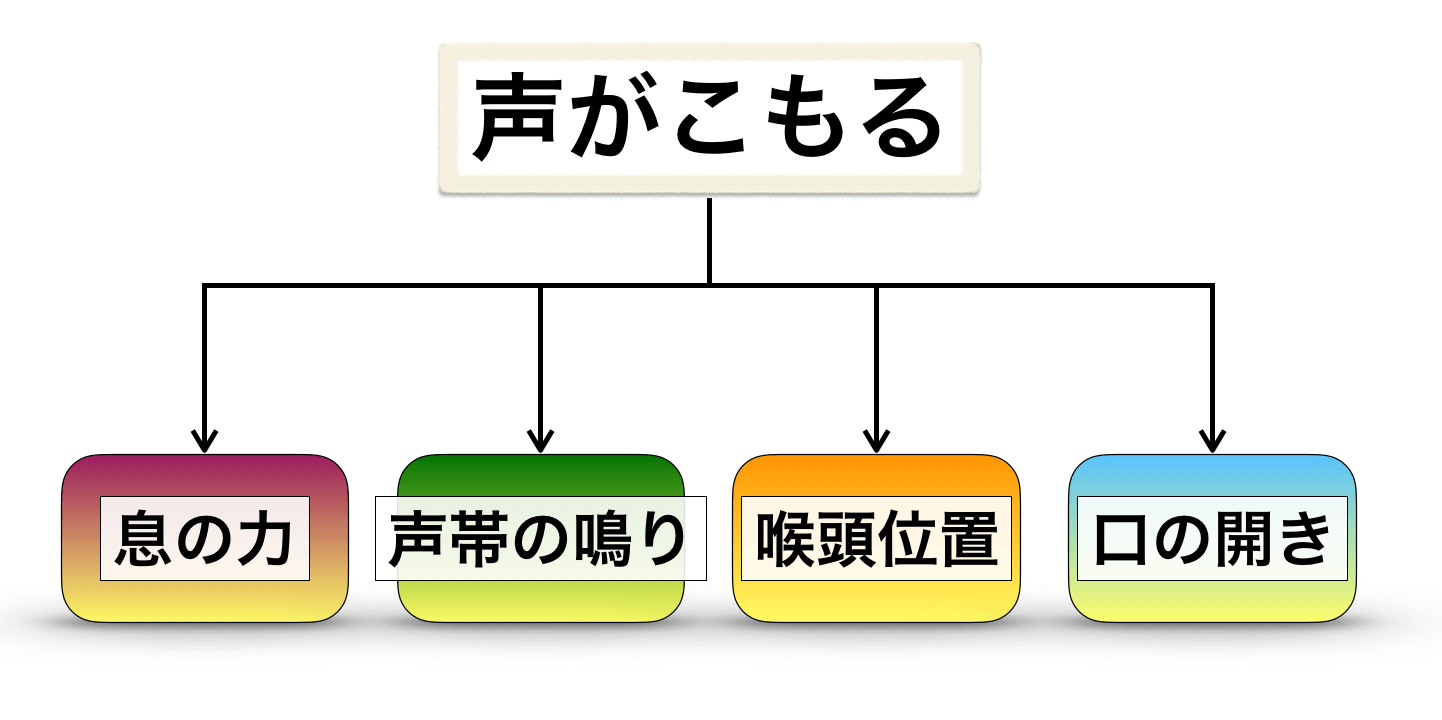

なぜ、声がこもるのか?という問題は突き詰めると、十人十色の理由があると言えるのですが、大きく分けると、

- 息の力が弱い

- 声帯の鳴りが弱い

- 喉頭位置(声帯位置)が深い・共鳴位置の問題

- 口の開きが小さい

という4つの理由に分けられます。

声がこもる原因とそれぞれの改善方法

①息の力が弱い

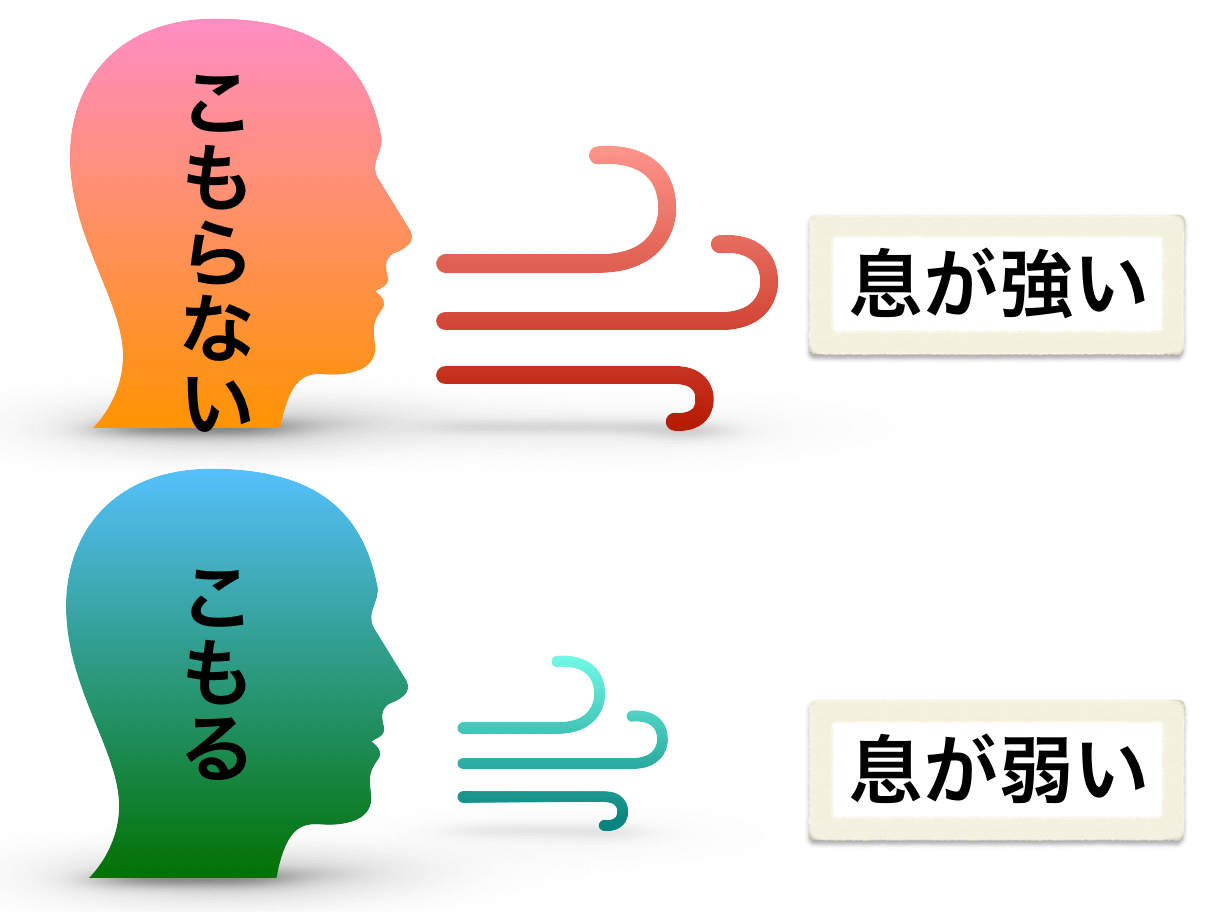

息の力が弱いと、声はこもりやすくなります。

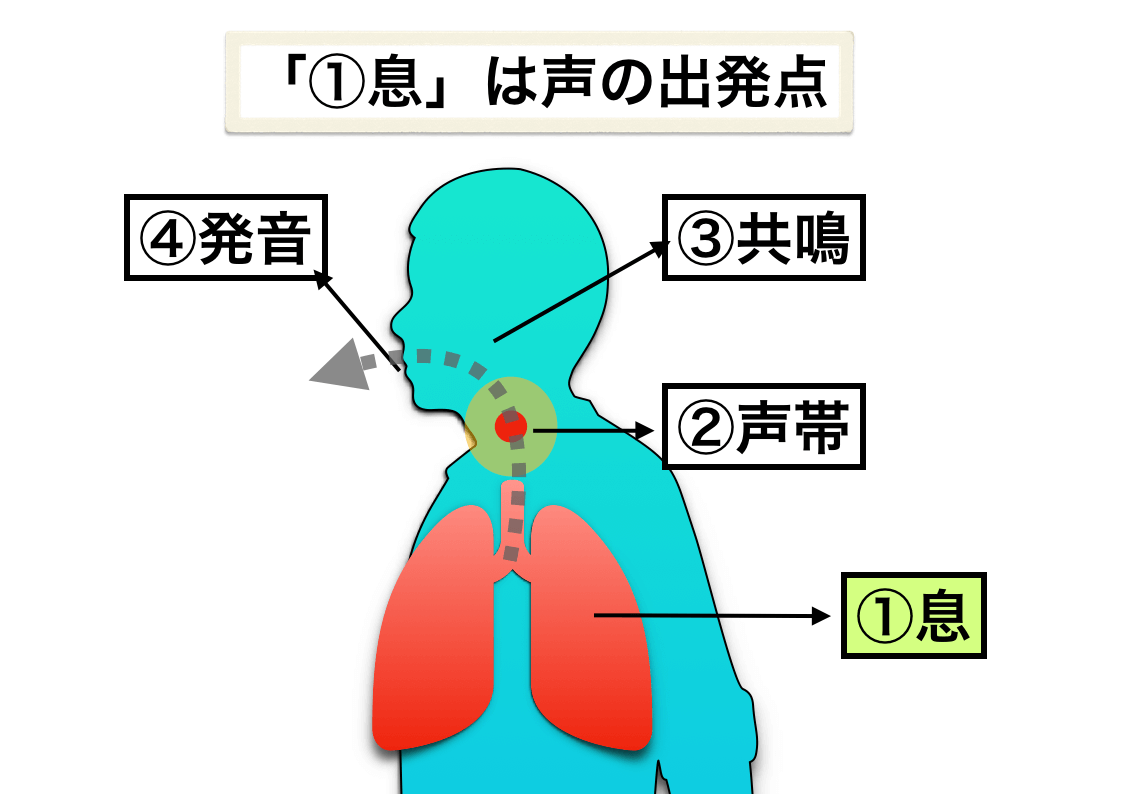

というのも、息は声の出発点であり、原動力だからです。

その他の条件が同じなら、息が強ければ強いほどに声量が大きくなり、息が弱ければ弱いほどに声量が小さくなります。

なので、息が強いほどに声はこもりにくくなるということです。

つまり「声がこもる」ということは、『息の力が弱い・息の量が少ない』ということが考えられるのですね。

なので、息の力を鍛えることが、声のこもりを解消する一つの道になります。

息を鍛えるトレーニングは、

など、息をしっかりと吐きつつ声を出すようなトレーニングがおすすめです。

息をしっかりと吐いた声を出すことを日々意識しておくだけでも、効果はあるでしょう。

ただ、発声能力のトレーニングは、短い時間で身につくようなものではないので、コツコツとした継続が必要です。

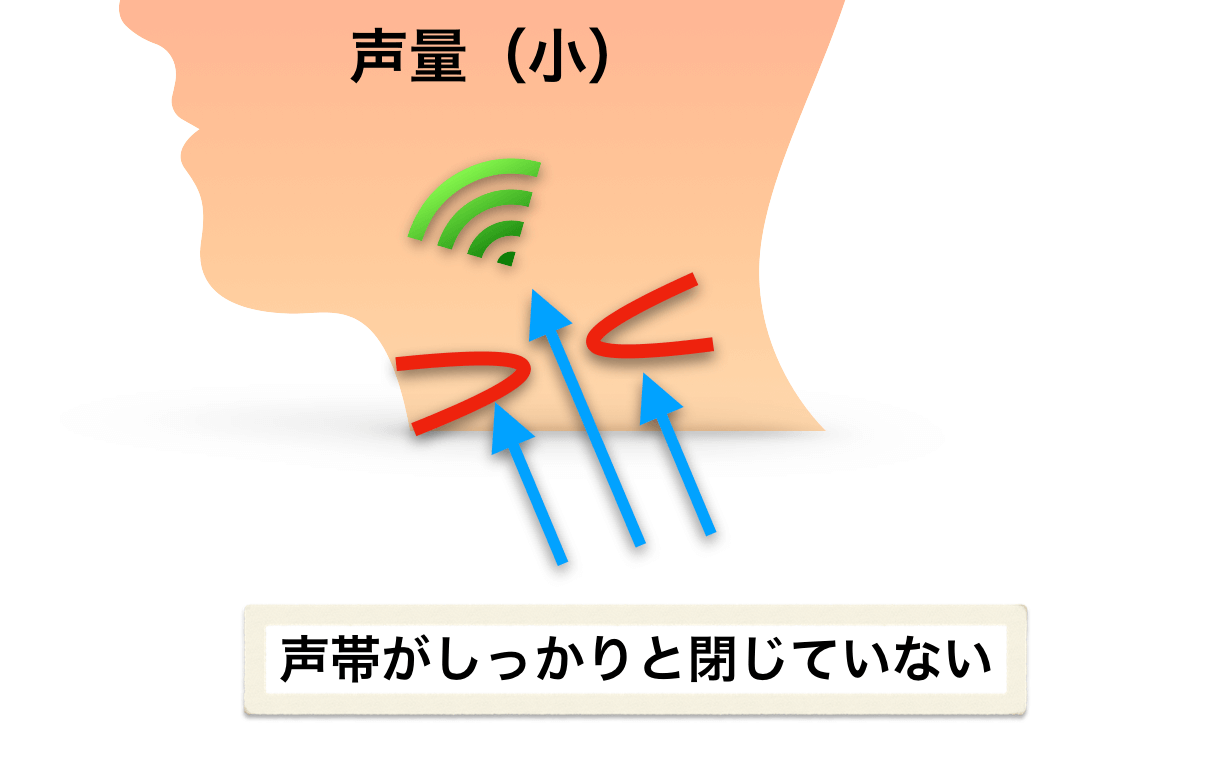

②声帯の鳴りが弱い

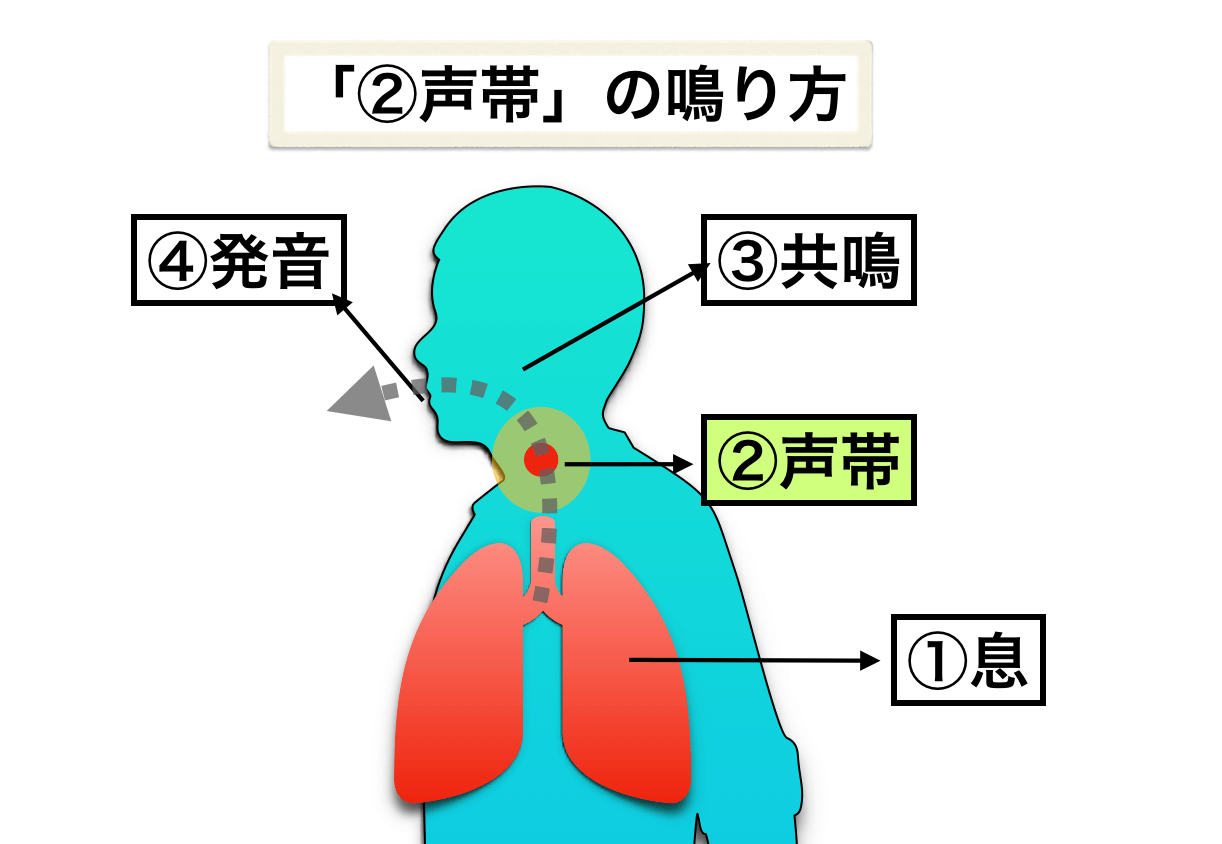

声帯の鳴りが弱いということも、声がこもる原因になると考えられます。

声帯は、左右二枚のひだが打ち合うようにして鳴っています(*正確には「ベルヌーイ」と呼ばれる力学なのですが、ここでは簡単に考えましょう)。

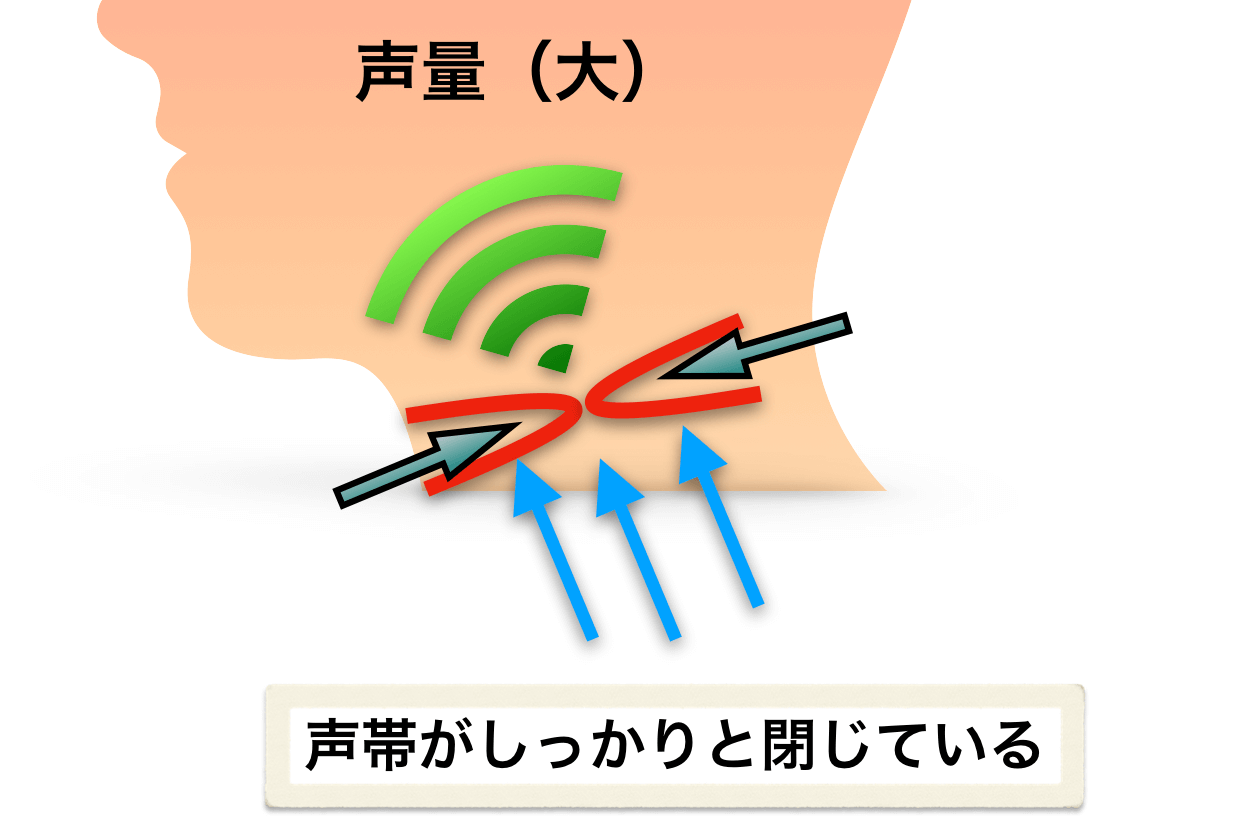

この打ち合う声帯が『しっかりと閉じていない場合』と『しっかりと閉じている場合』、どちらが大きな音になるか?

その他の条件が同じであれば、声帯がしっかりと閉じている方が大きな音になります。

声帯がしっかりと閉じている方が、声帯にかかる息の圧力が高くなり、その分音にしっかりと変換されて音が大きくなるということですね。

つまり、声帯をしっかりと鳴らすトレーニングをすることで、声がこもりにくくなるということです。

声帯の鳴りを鍛えるトレーニングは、

などがおすすめです。

声帯をくっきりと鳴らすことを常に意識するだけでも、変化は現れるでしょう。

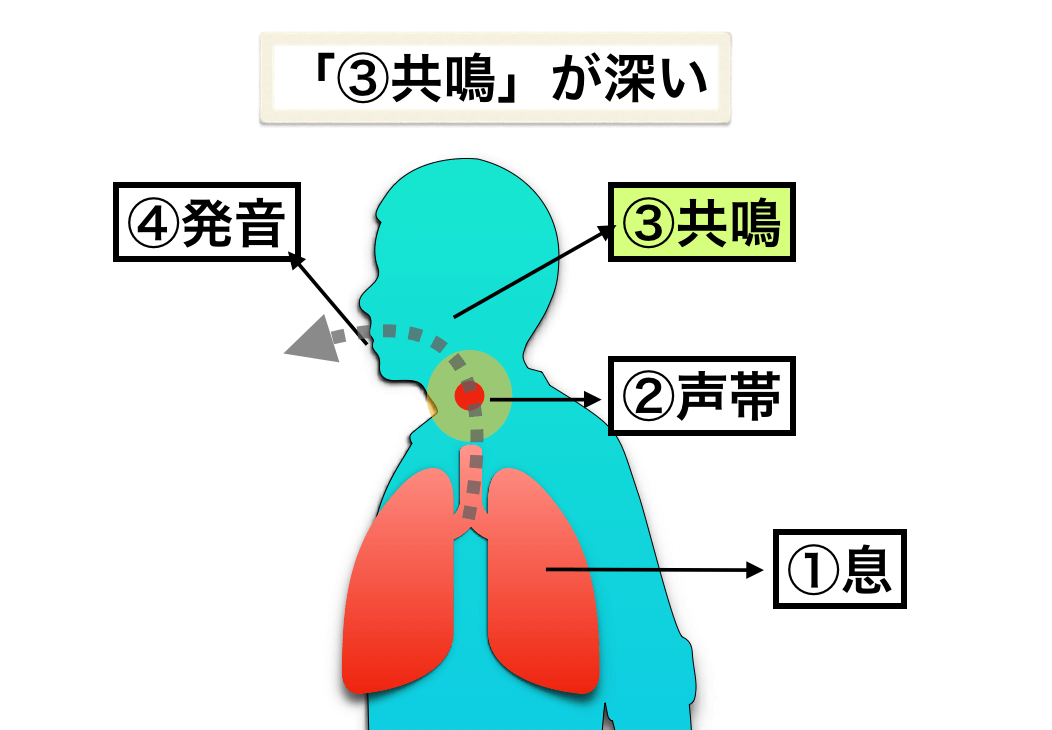

③喉頭位置・声帯位置が深い

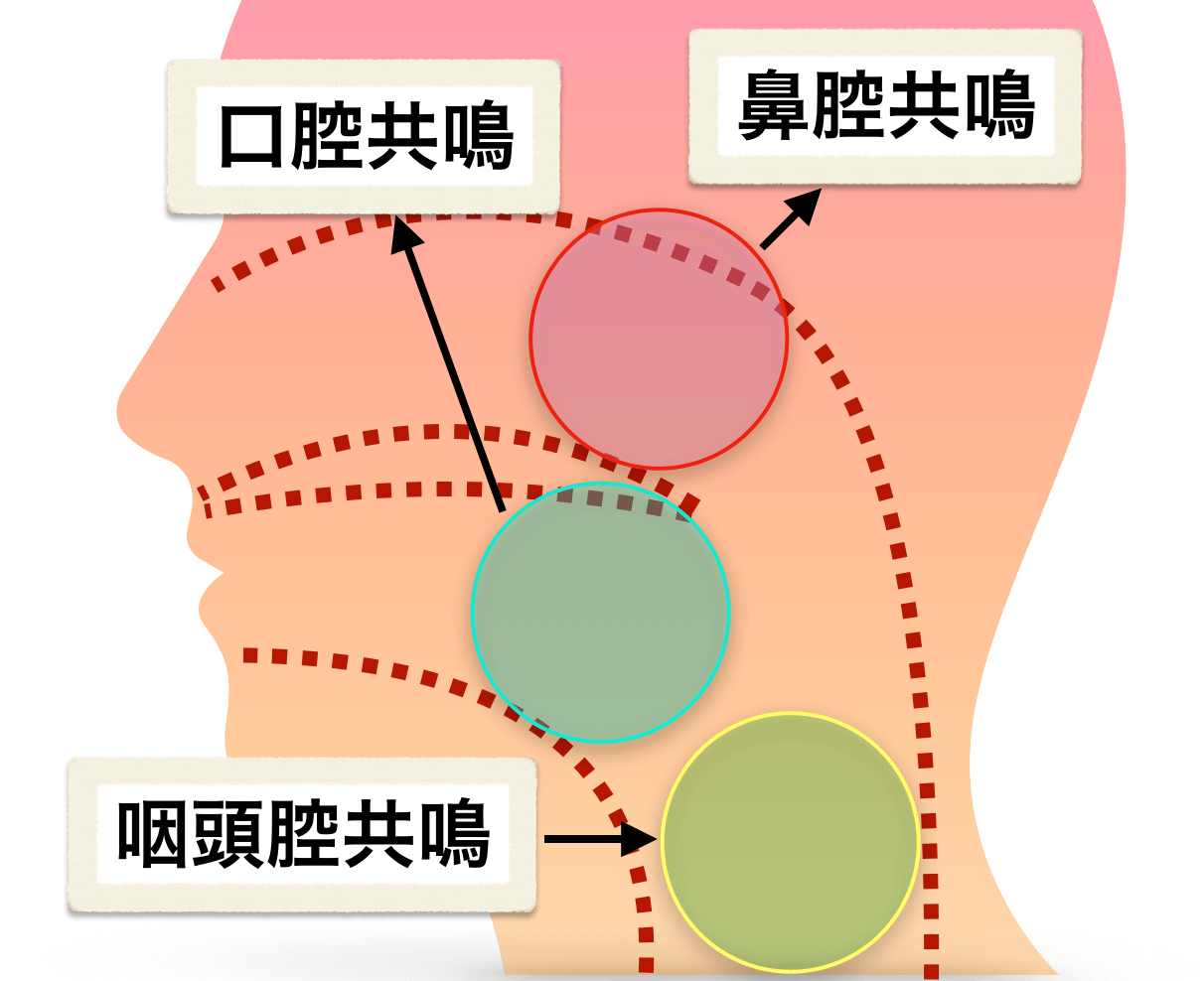

この項目は「共鳴」に関連する項目です。

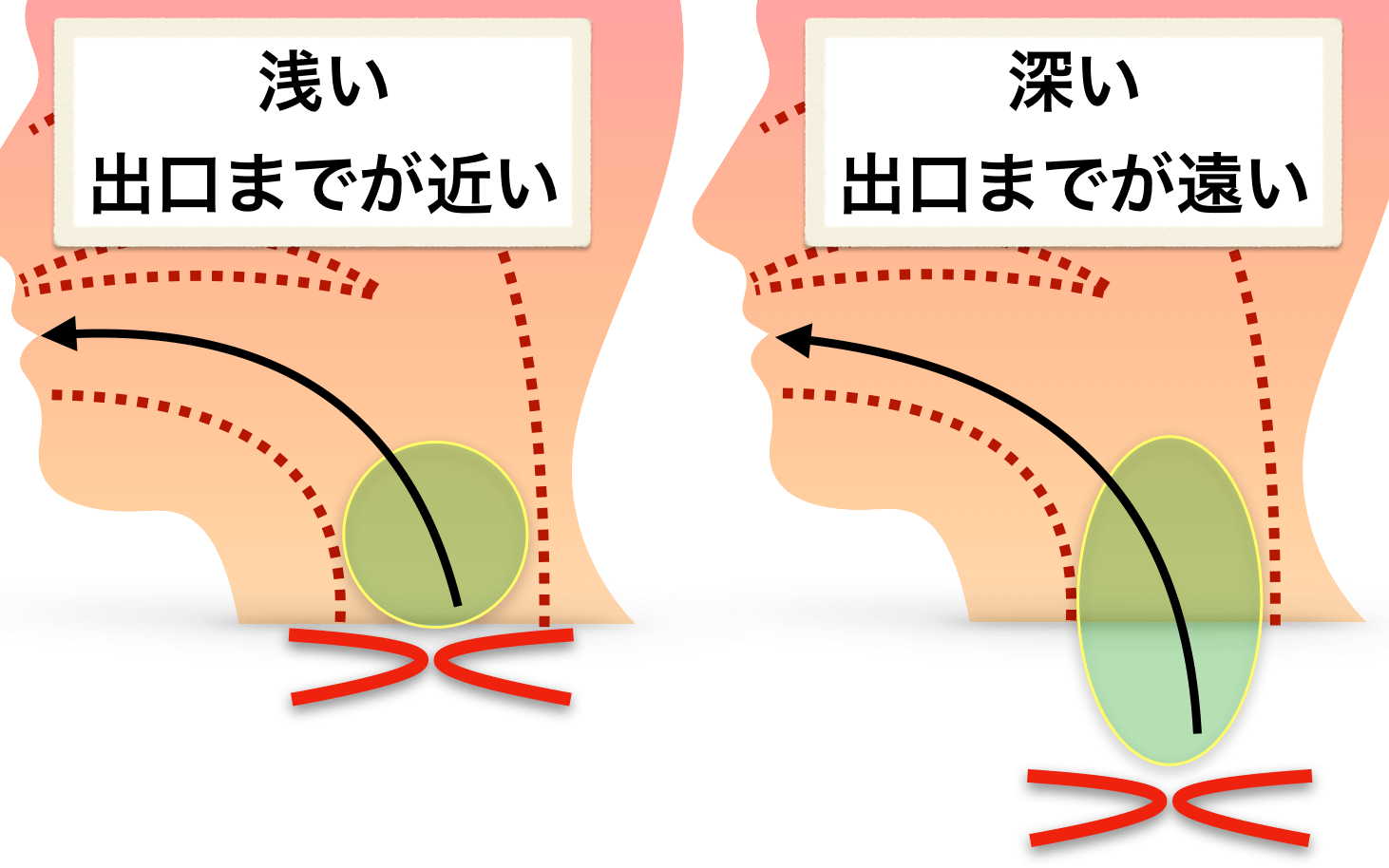

喉頭(こうとう)とは、簡単に言えば『喉仏や声帯がある部分のこと』で、喉頭位置が深いということは、

- 「口」という音の出口から「声帯」という音の発信源までの距離が長い

ということです。

簡単に図で説明しますと、

喉頭位置が深いというのは、この右側の状態であるということです。

人それぞれの違い

顔や体の形が人それぞれ違うように、この喉頭位置から口までの距離(空間)も人それぞれの違いがあります。男性でも女性でも、深い人・普通の人・浅い人がいます。

この喉頭位置が深いと、声が太くなったり、深い響きの声になるので、メリットもあるのですが、その反面声がこもりやすいです。

こもりやすいというよりも、正確には母音の輪郭がぼやけるという感じですが、これがこもりと関係しているのですね。

例えば、アルミホイルの芯を口に当てて話すと、音としてはよく響くが、ボワーンとした声になって音がはっきりしなくなりますよね。これと同じような現象が起こるということです。

体感してみる

例えば、喉仏を思いっきり下げた状態で「アイウエオ」と声を出すと、声が太くなりますが、母音自体の明瞭度は下がると思います。

逆に、喉仏を手で軽く触って上に上げながら声を出すと、声が細く少し変な音色になるでしょうが、母音の明瞭度はかなりはっきりしているでしょう。

音色の質は度外視して、「どちらの方が言葉がはっきりするか」だけに着目すると、喉頭位置は浅い方がいいのですね。

つまり

「こもり」に関しては、次のようなことが言えると思います。

- 咽頭腔共鳴は、声が下方向へ響き声がこもりやすい

- 鼻腔・口腔共鳴は、声が上方向へ響き声が通りやすい

つまり、声がこもらないようにするには、上方向(鼻・上アゴ)へ声を通すような意識が大切になります。こういう意識を持つと、自然な範囲で喉頭位置が上がります。

なので、上方向への響きを身につける必要があります。

身につけると言っても、何か特殊な技術を習得するのではなく、声を上に通すような癖をつけ、それが自然とできるようになればいいという感じでしょう。

上方向への響きを身につけるトレーニングは、

などがオススメです。コツコツとトレーニングを続けていくと、上方向へ声を通すことに慣れてくるはずです。

ただし、生まれ持った喉の位置そのものを変えることはできませんから、ある程度自分の喉と向き合いつつ、共鳴位置を上手くコントロールすることで改善していくしかないでしょう。

④口の開きが小さい

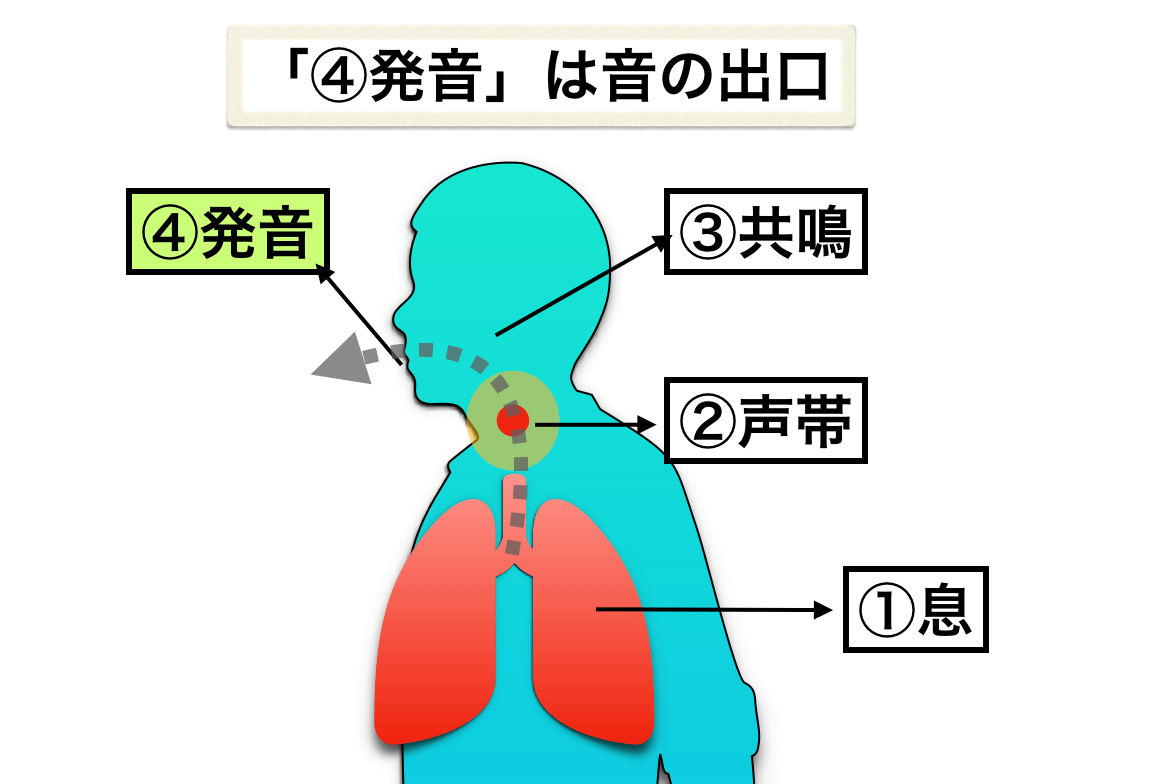

最後は、音の出口の問題です。声は声帯で作られて、最終的には口から出ます。つまり、口は音の出口になります。

ここで、「音の出口が大きいのと小さいのでは、どちらが声がこもるか?」と言われると、音の出口が小さい方がこもりやすくなるというのは、誰もがなんとなくわかることでしょう。

つまり、口の開きが小さいと声がこもりやすく、口の開きが大きいと声がこもりにくいです。

なので、口の開きが小さくて声がこもってしまう場合は、口をしっかりと開けて声を出すトレーニングをすると改善できるでしょう。

口の開きに関しては、ある程度習慣づけることで改善できる面があるので、コツコツと意識的に大きく口を開いて声を出すことを継続しましょう。

ただし、口の開きにも骨格による個人差があり、どうしても大きく開けられない人もいます。最適な口の開きは人によって違うので、無理に開ければいいわけではないことを頭に入れておきましょう。

-

-

歌うときの”正しい”口の開け方は『人によって違う』

続きを見る

歯並びの問題?

歯並びによって、声がこもるということも考えられます。

「こもる」というとニュアンスが少し違うかもしれませんが、歯並びは滑舌(舌の動き)と密接に関わってくる部分です。

これによって、上手く発音できなかったり、声が前に飛ばなかったりして、声がこもる可能性も考えられるということです。

ただ、歯並びは歯医者でしか治せないので、トレーニングとしてできることは、舌を鍛えるアプローチになるでしょう。

舌を鍛えるトレーニング

【まとめ】全て繋がっている

まとめると、声がこもる原因は主に、

- 息の力が弱い

- 声帯の鳴りが弱い

- 喉頭位置(声帯位置)が深い・共鳴位置の問題

- 口の開きが小さい

という理由が考えられます。

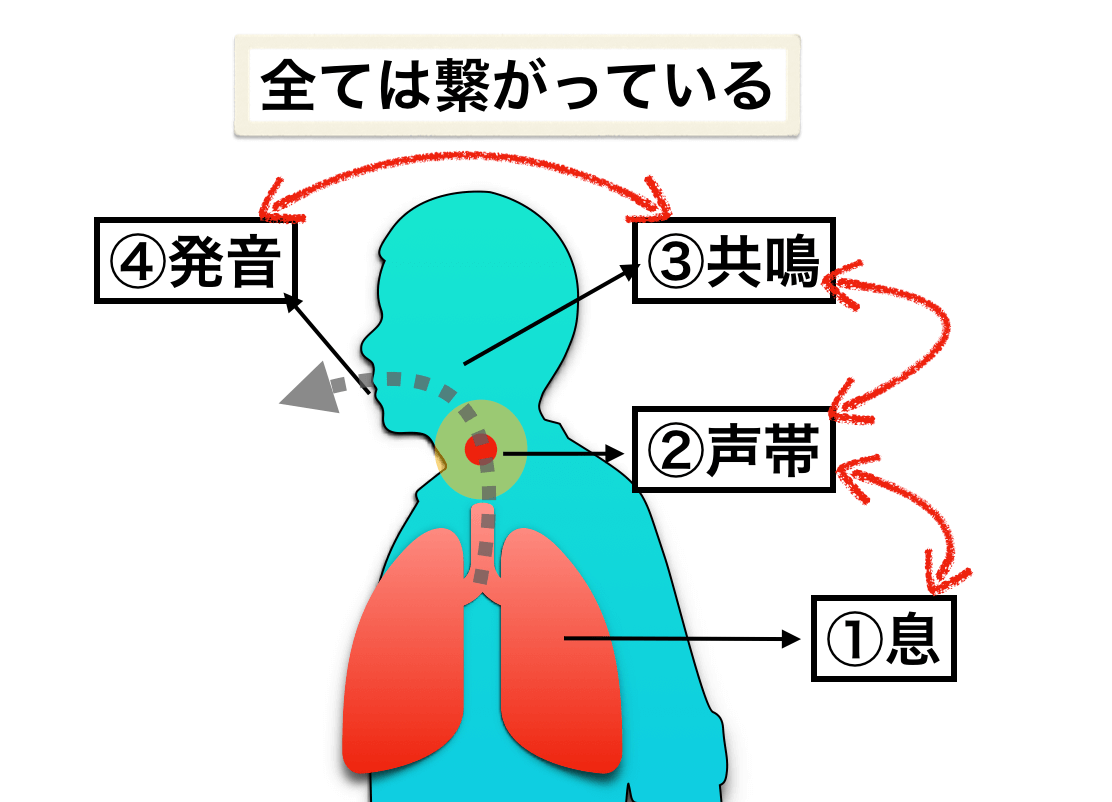

それぞれ声の4要素「①息」「②声帯」「③共鳴」「④発音」から、考えられるものですが、これらは個別の要素ではなく、全て繋がっている要素でもあります。

つまり、一つの部分に原因がある場合もあれば、四つ全てに原因があることもある。もしくは、隣り合う二つをつなぐ能力に問題がある場合もあるでしょう。

これは、人それぞれに違う問題なので、各自で試行錯誤していくしかないでしょう。