今回は、当サイトにおける基本的な考え方や方針をまとめたページです。

「歌の練習の全体像がわからない」といったときに活用してみてください。

歌の練習の全体像は、5つのセクションに分けて考えます。

- 土台となる考え方・方針

- 【歌の練習】の考え方・方針

- 【ボイトレ】の考え方・方針

- できれば取り組みたいこと

- 自分のスタイルを作り上げていく

あくまでも全体像を掴むための内容なので、なるべく簡単にまとめています。

目次

土台となる考え方・方針

これは歌の練習をする以前の土台となる考え方の部分です。ある意味、歌の成長をスムーズにするための前準備のようなものです。

- 歌の成長は『自分の声』に合わせた方向性へと進むべき

- 自分の声の聞こえ方のズレを把握する

- 歌の能力の全体像を把握しておく

- 成長の3要素を頭に入れておく

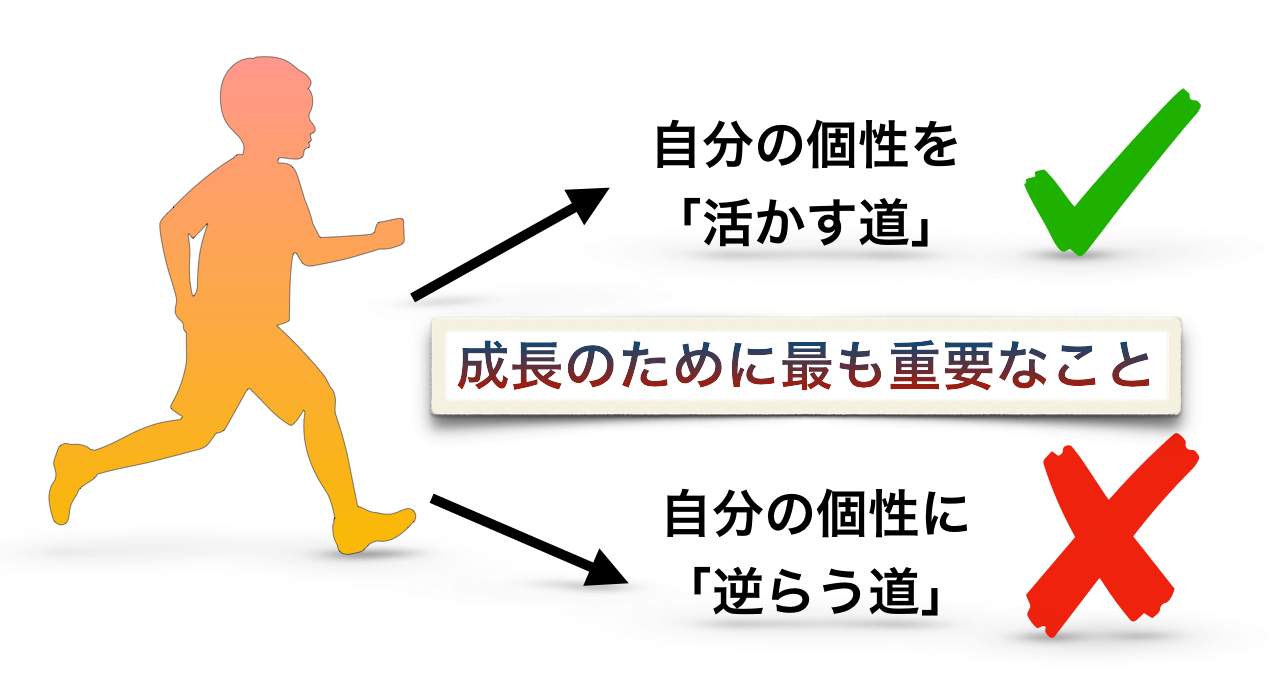

①歌の成長は『自分の声』に合わせた方向性へと進むべき

当サイトでは、

- 魅力的に歌うためには、自分の声の個性を活かすように成長させなければいけない

- 逆に、自分の声の個性に逆らうような方向へ進んではいけない

という考え方を大切にしています。

これは、どんなに良いトレーニングをしても、どれだけの量をこなしても、自分の声に個性に逆らえば上手く成長できなくなるからです。

これは正反対の喉の個性をイメージすると、わかりやすいです。

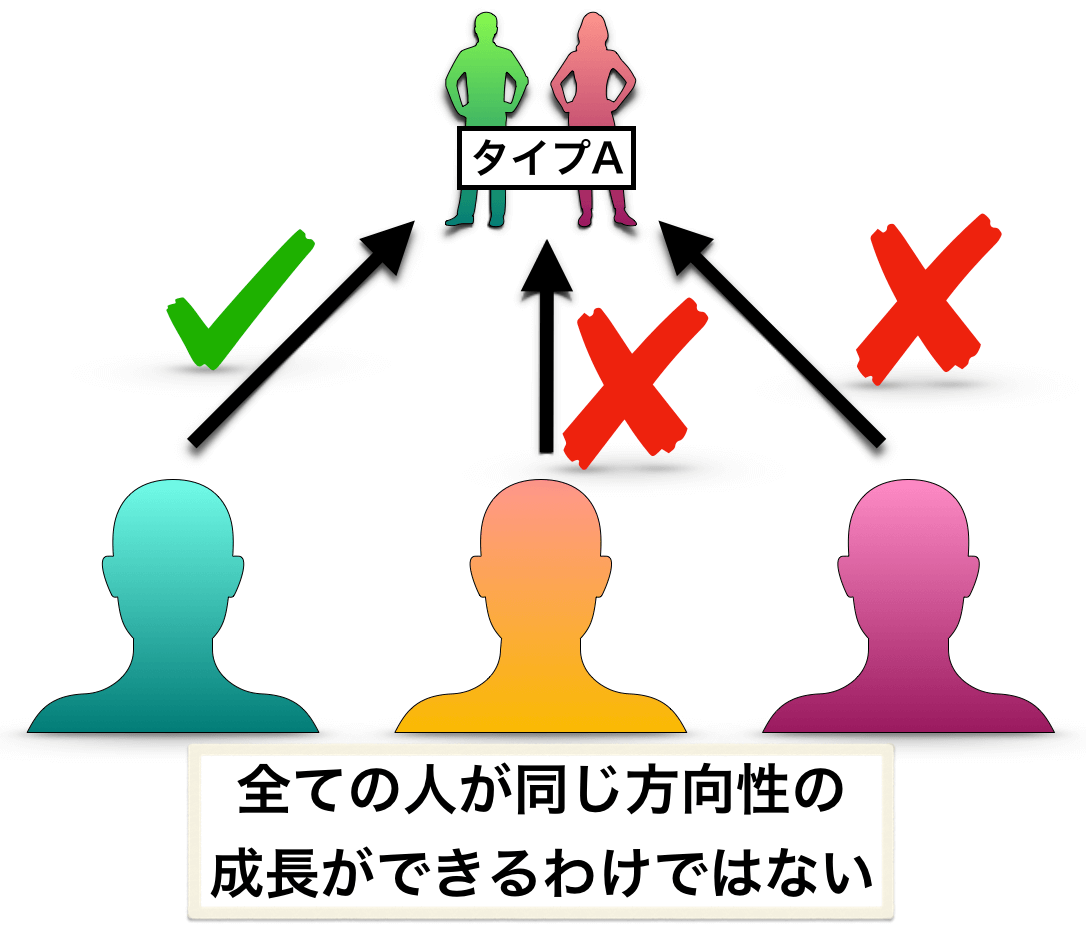

例えば、スピッツの草野マサムネさんと同じ喉を持った素人、福山雅治さんと同じ喉を持った素人がいるとします。

『高い声・息っぽい声質』『低い声・鳴りやすい声質』という正反対の声のタイプですが、ここで、

- 【草野】さんの喉を持つ人が、【草野】さんの歌声を目標にしてトレーニングする

- 【草野】さんの喉を持つ人が、【福山】さんの歌声を目標にしてトレーニングする

- 【福山】さんの喉を持つ人が、【福山】さんの歌声を目標にしてトレーニングする

- 【福山】さんの喉を持つ人が、【草野】さんの歌声を目標にしてトレーニングする

という4つのパターンがあるとしたら、どれが上手く成長できるか。

答えは、①と③だと感覚的にわかりますね。そして、②と④は上手くいかないことが想像できるはずです。

もちろん、②と④も全く成長できないわけではないでしょう。

しかし、②と④は個性に逆らっている分のマイナス要素があり、①と③には個性を活かしているプラスの要素があるので、いくら努力しても歌声の魅力度は確実に『①③ >>> (越えられない壁) >>> ②④』という結果になるでしょう。

女性の正反対の声のタイプも貼っておきます。

お互いが、お互いの歌声になろうとトレーニングしても全く実現できそうにありませんし、近づいたとしても魅力が半減してしまうのが想像できますね。

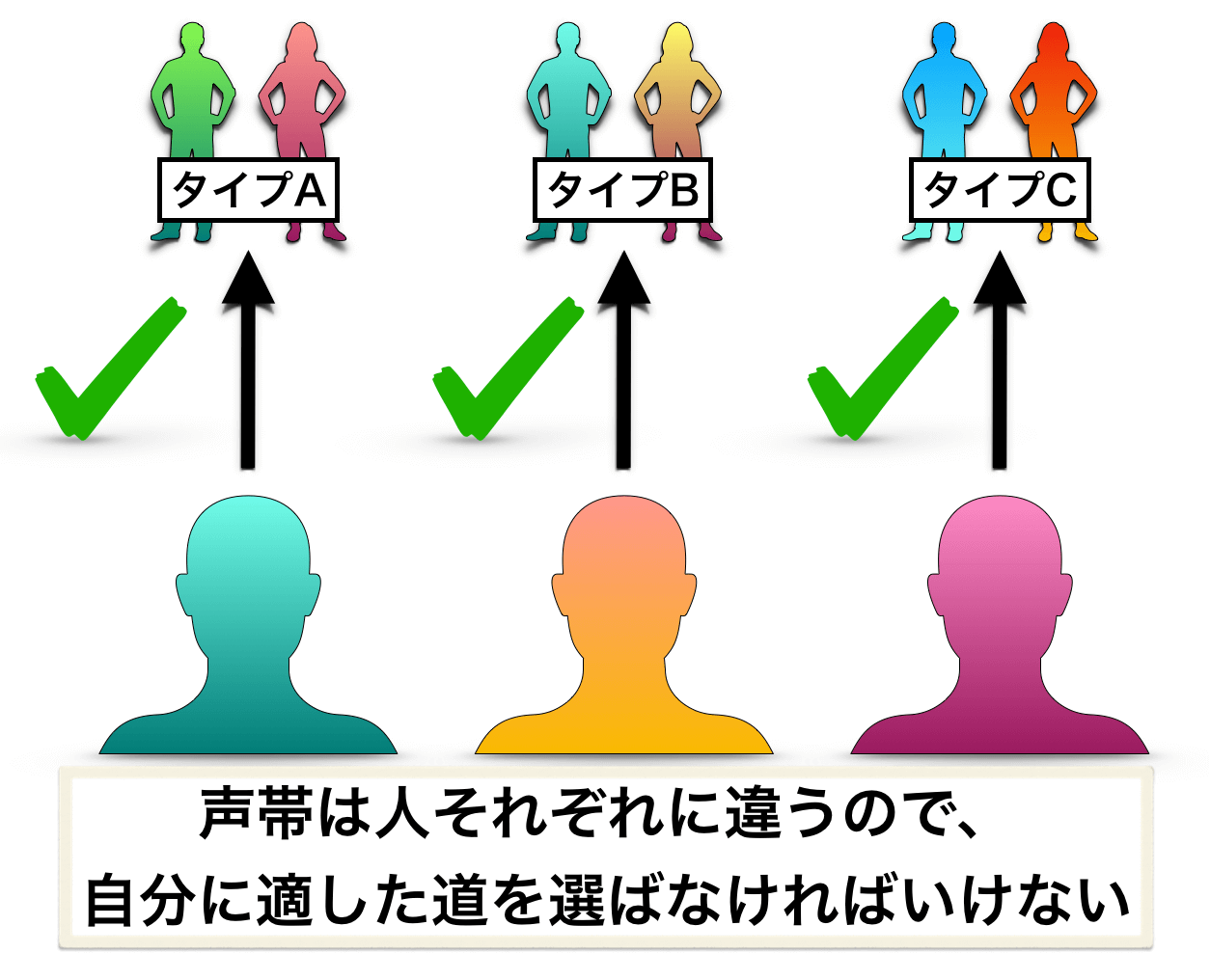

なので、『声の個性』を見極めて、それに合った方向性へ進むことは、トレーニング内容や練習量以前の超大事なことということです。

ただ、人間は自分の持っていない要素に憧れることも多いので、自分の理想と適正が全然違うことも意外と多いです。

例えば、

- すごく低い声を持っているのに、すごく高い声に憧れている

- すごく静かで息っぽい声を持っているに、力強い声量ある声に憧れている

などはよくあるパターン。

こういう場合、『歌が上手くなる』という目的のためには、その理想を諦めるしかないのですが、これがかなり難しい。

憧れや理想は簡単に捨てられるものではないですし、人によっては、「高音を出せる=歌が上手い」「声量を出せる=歌が上手い」という価値観になっていて、それ以外の方向性に道を見出せないこともありますから。

しかし、最終的には受け入れなければいけないので、早めにズバッと受け入れる方が結果的にはお得です。

注意点

一つ注意点ですが、『魅力を重視しなければ、自分の声の個性に逆らってもいい』という点に注意です。

例えば、

- 「自分の声とは方向性が違うのはわかっているし、それが成長にとって良くないことはわかっているが、それでもあのシンガーの真似がしたい」

- 「自分が満足できればそれで良くて、他人から魅力的に思われること自体はあまり興味ない」

- 「魅力なんて気にせず、カラオケであのシンガーのモノマネがしたい」

というような人は、自分の声の個性に逆らった方がメリットが多いと思います。

悪い言い方をしている感じがしますが、決してそういうことではなく、歌の楽しみ方は人それぞれなので、魅力的に歌うだけが歌の全てではないということです。

当サイトは、魅力的に歌うことを想定しているので、自分の声の個性に逆らってはいけない方針ということです。

声の個性は細かく見ると様々な項目がありますが、まずは

だけでもしっかりと向き合っておけば、大きな問題は生まれにくくなると思います。

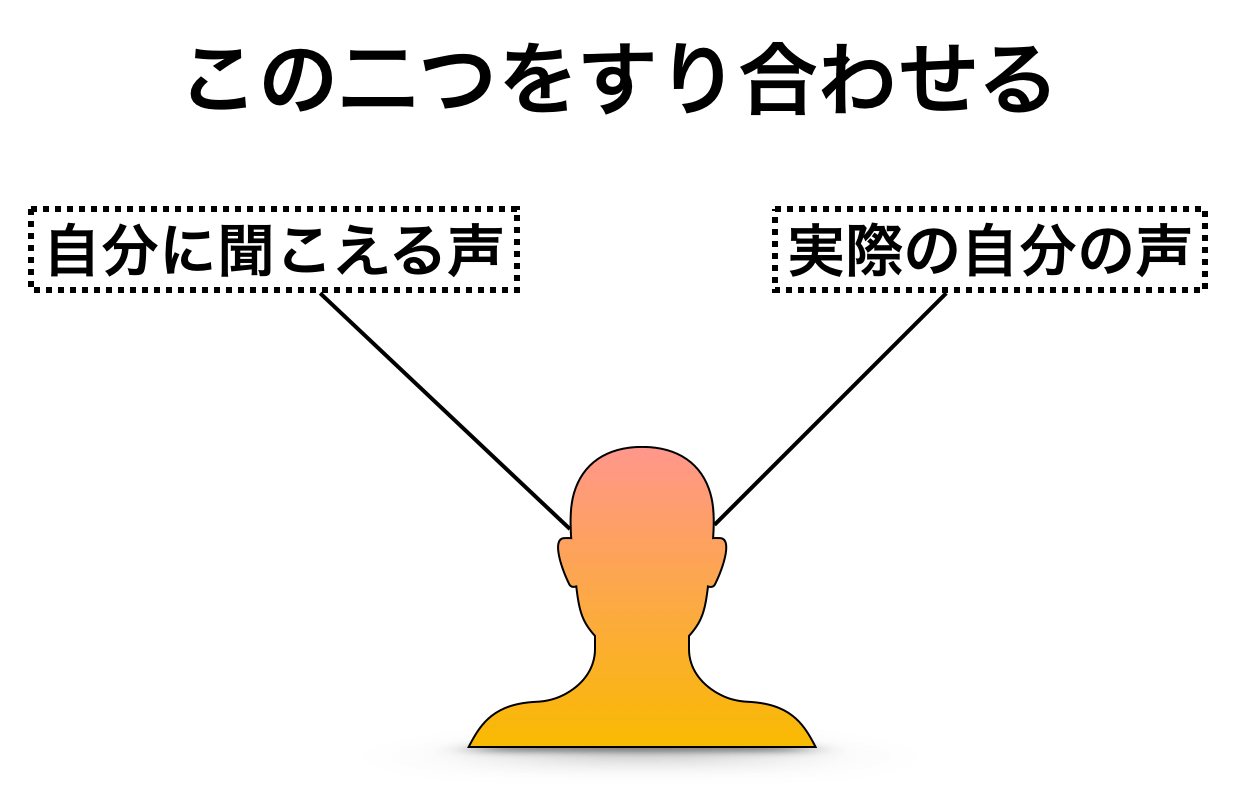

②自分の声の聞こえ方のズレを把握する

これは『自分が聞いている自分の声』と『他人が聞いている自分の声(本当の自分の声)』のズレを正確に認識しておくということです。

なぜなら、このズレをしっかりと認識していないと、

- 自分の歌声を正しく評価できない

- 自分で行う改善が間違ってしまう

などの問題が起こります。

そうなると、いくらトレーニングしても上手く成長できなくなってしまいますから、これが大事になるということです。

特に、「自分の声を録音してみたら、すごく変に聞こえる」「自分の歌声の録音を聞いたら、自分の想定以上にひどかった」ということがある場合、ズレを正確に把握できていない可能性があります。

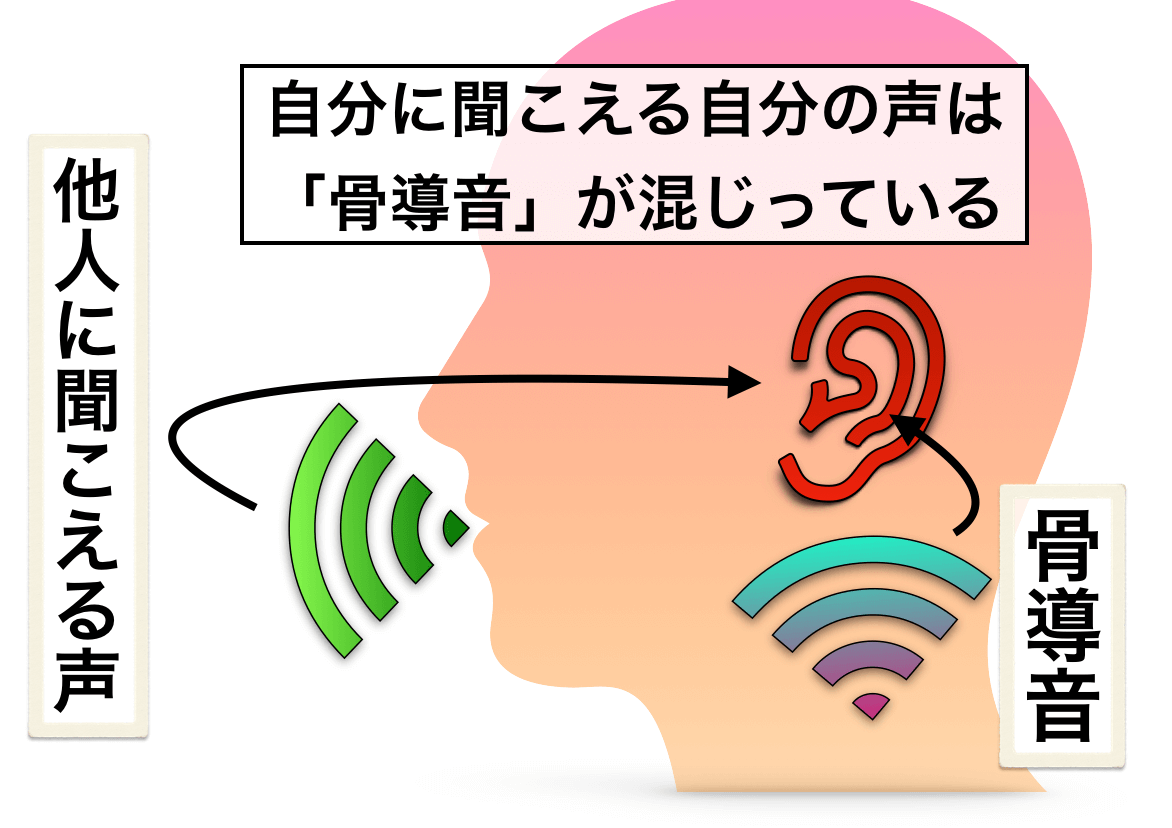

多くの人が理解しているとは思いますが、自分に聞こえる声には骨伝導によって頭蓋骨から直接響く音(=骨導音)が混じっています。

歌は必ず、『他人が聞いてる声』になるので、『自分が聞いている声』との誤差を正確に把握しておくことが、歌の成長に不可欠ということです。

-

-

歌が上手い人は『自分の声の聞こえ方』の誤差が小さい!?

続きを見る

③歌の能力の全体像を把握しておく

歌の能力の全体像を把握しておけば、何か問題にぶつかった時に対処しやすくなり、結果的に成長しやすくなります。

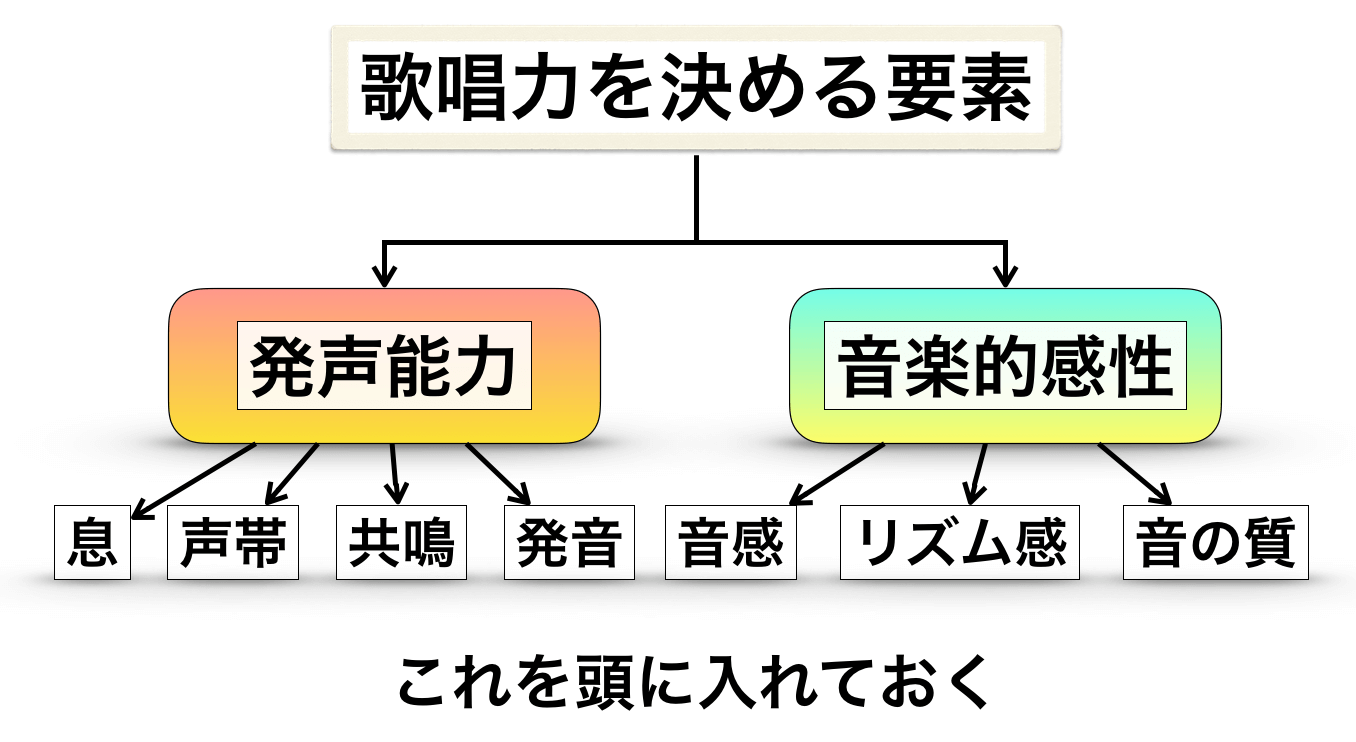

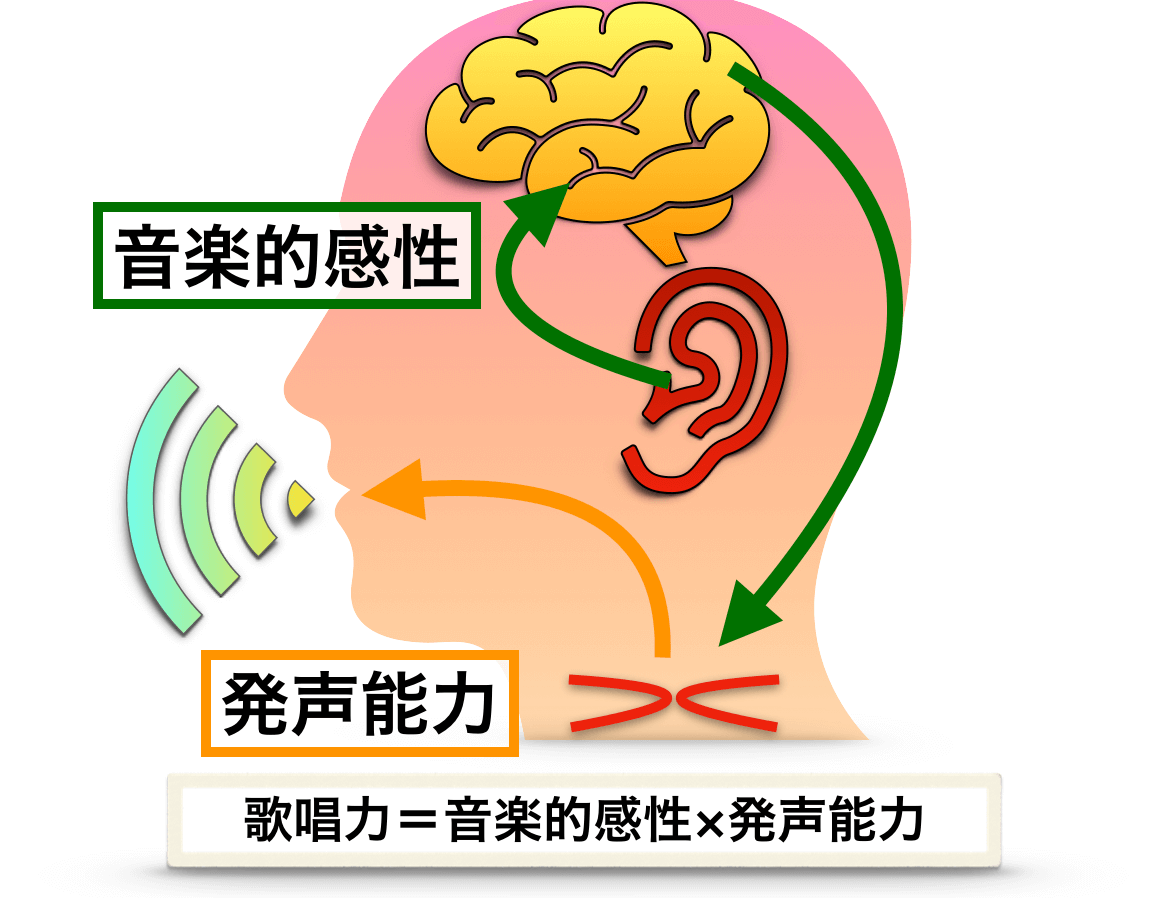

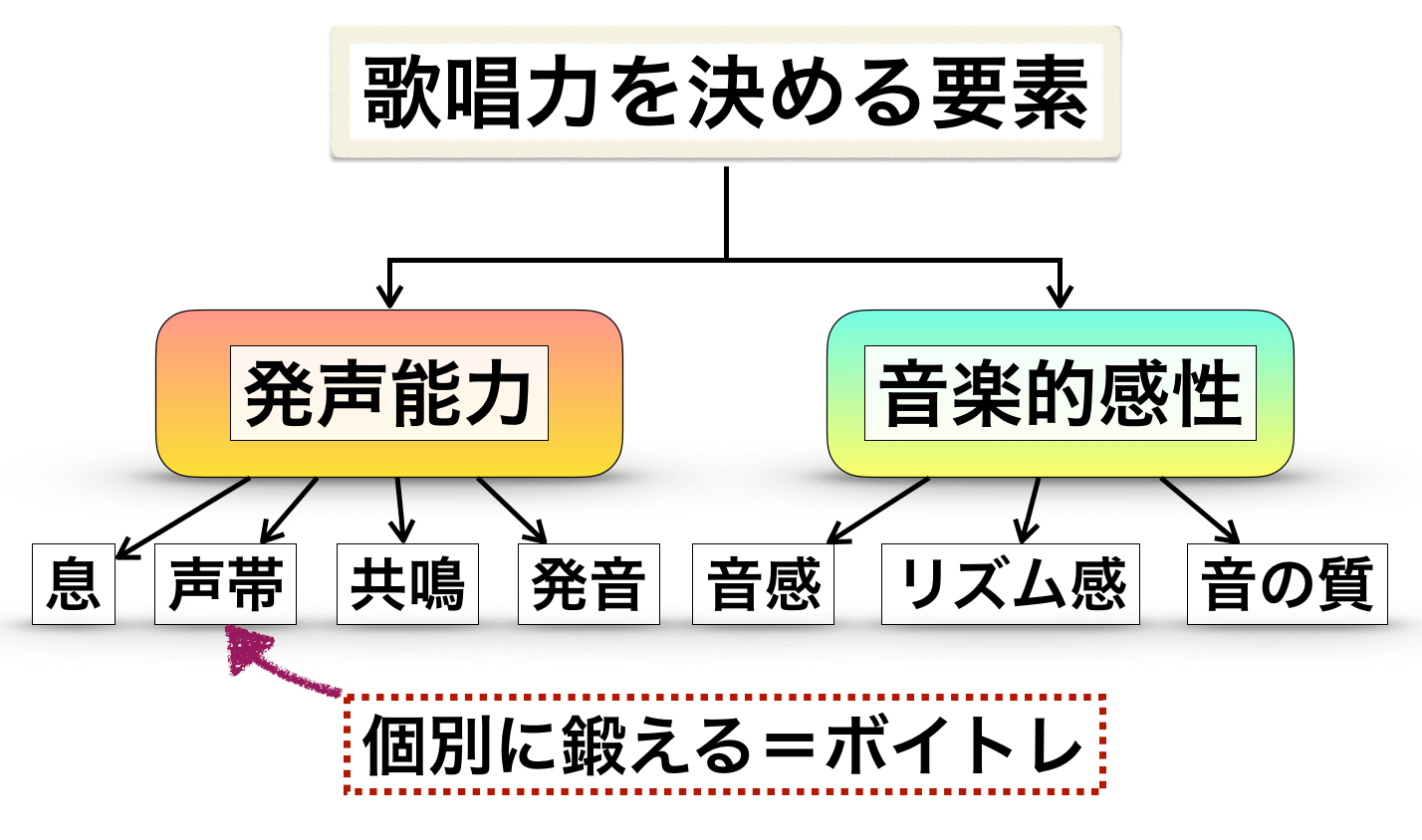

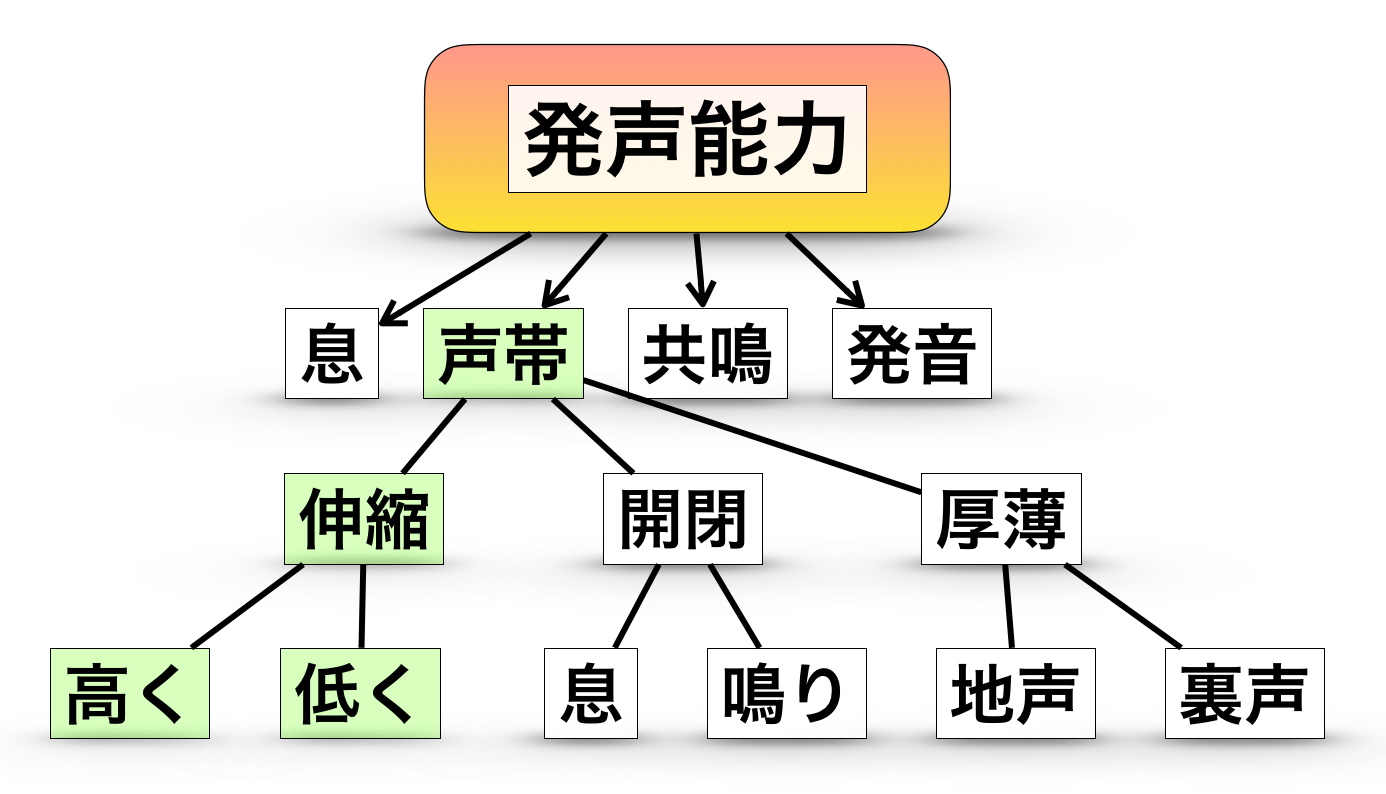

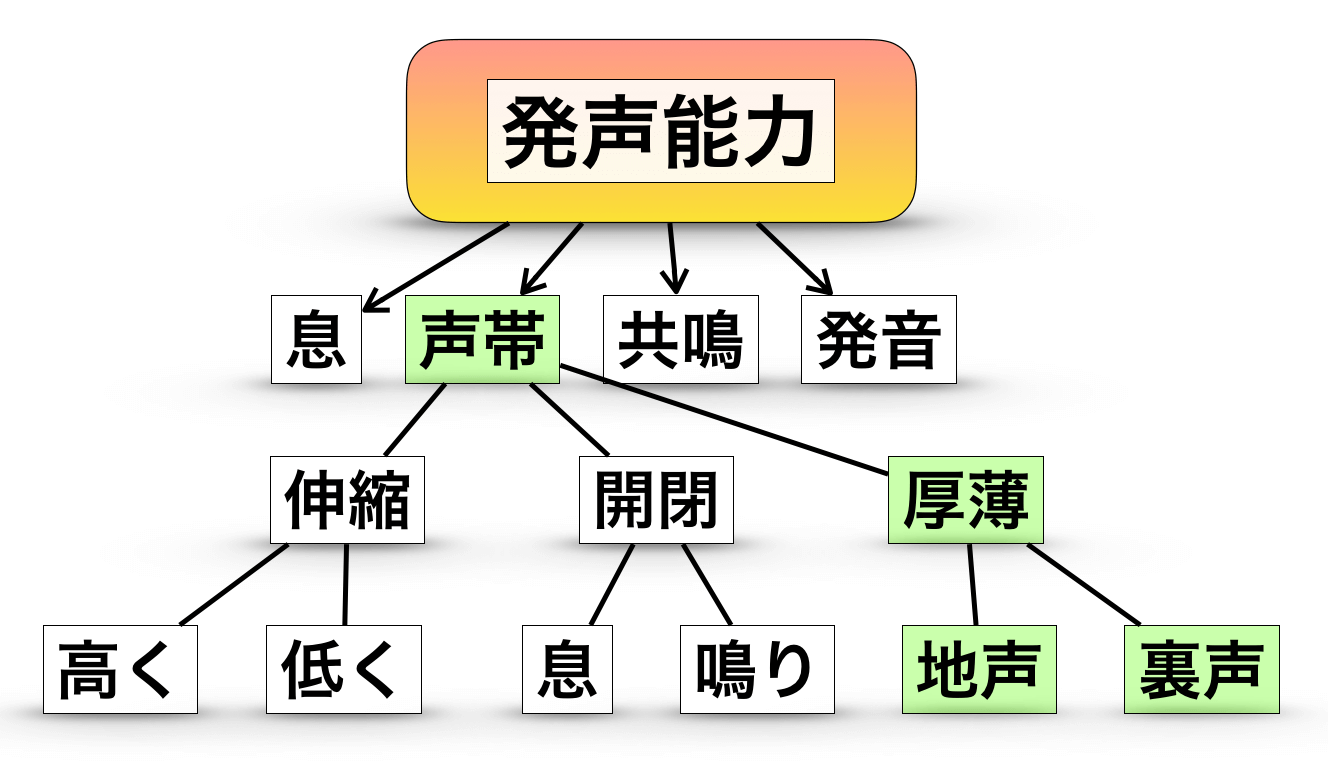

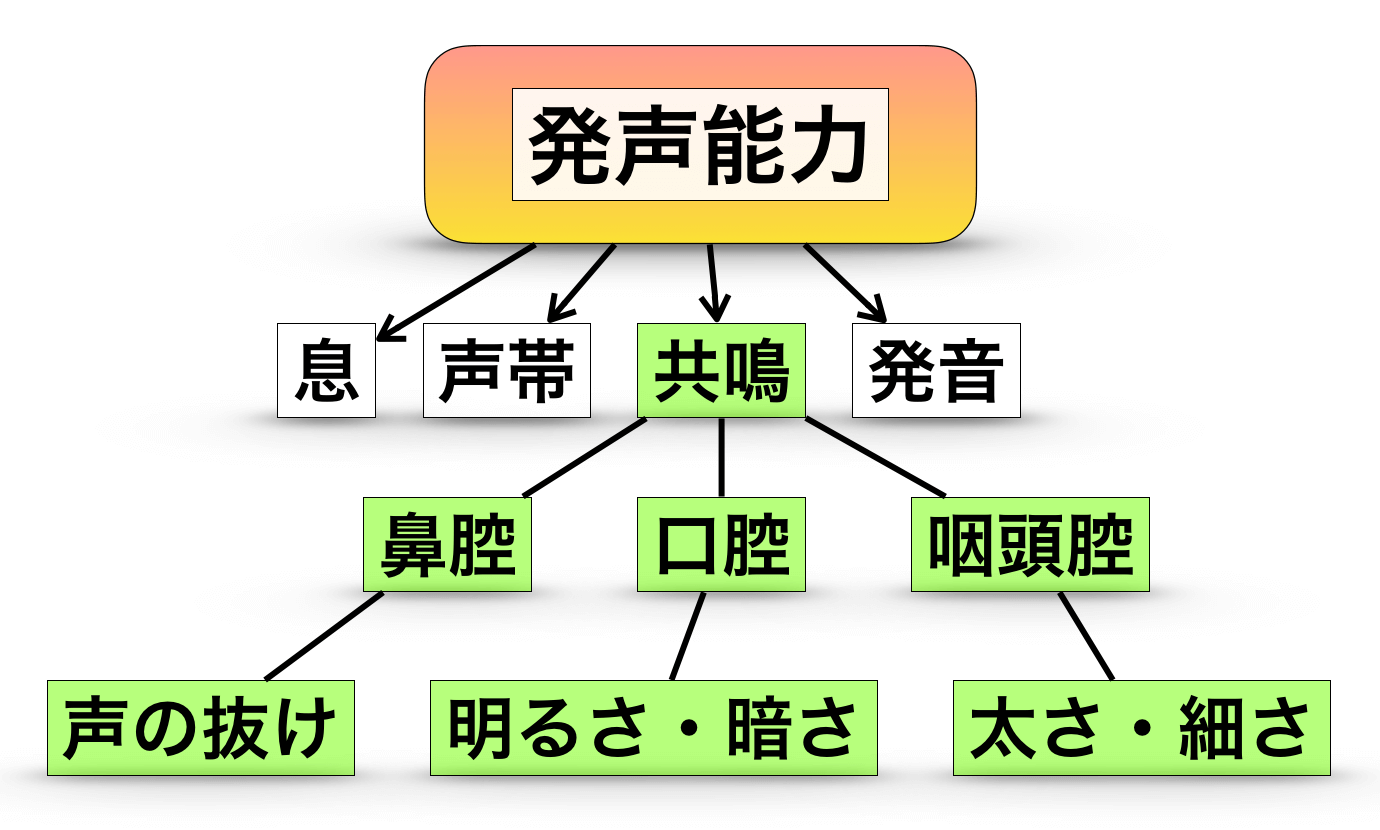

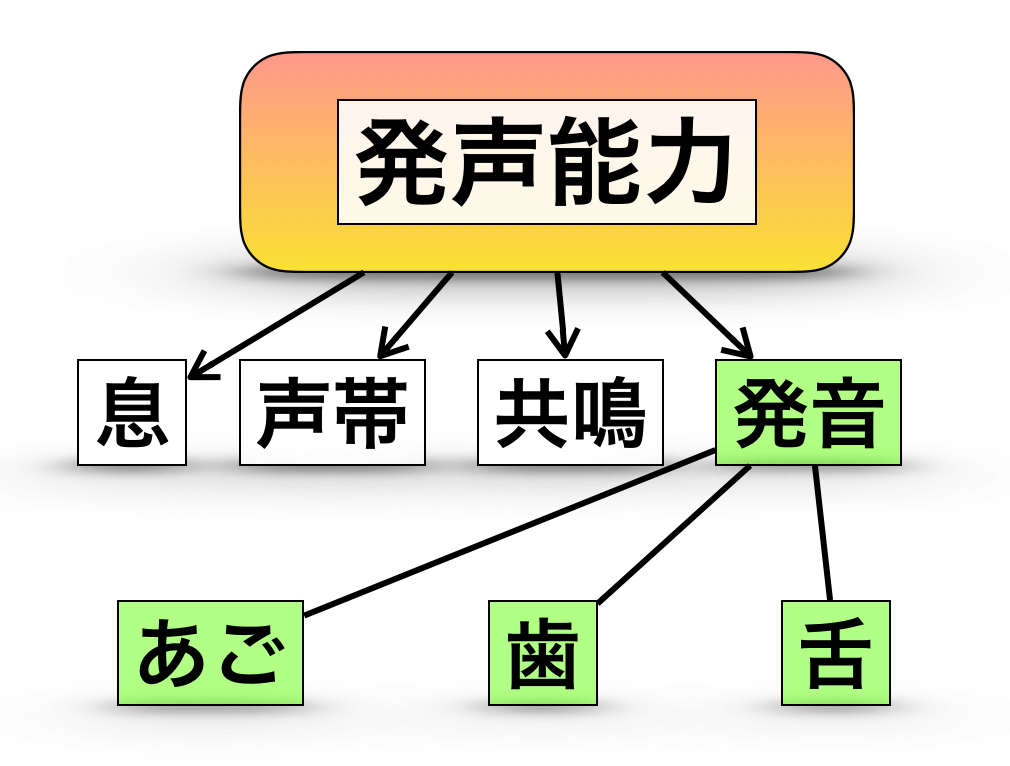

歌の能力は、主に2つの軸に分けられます。

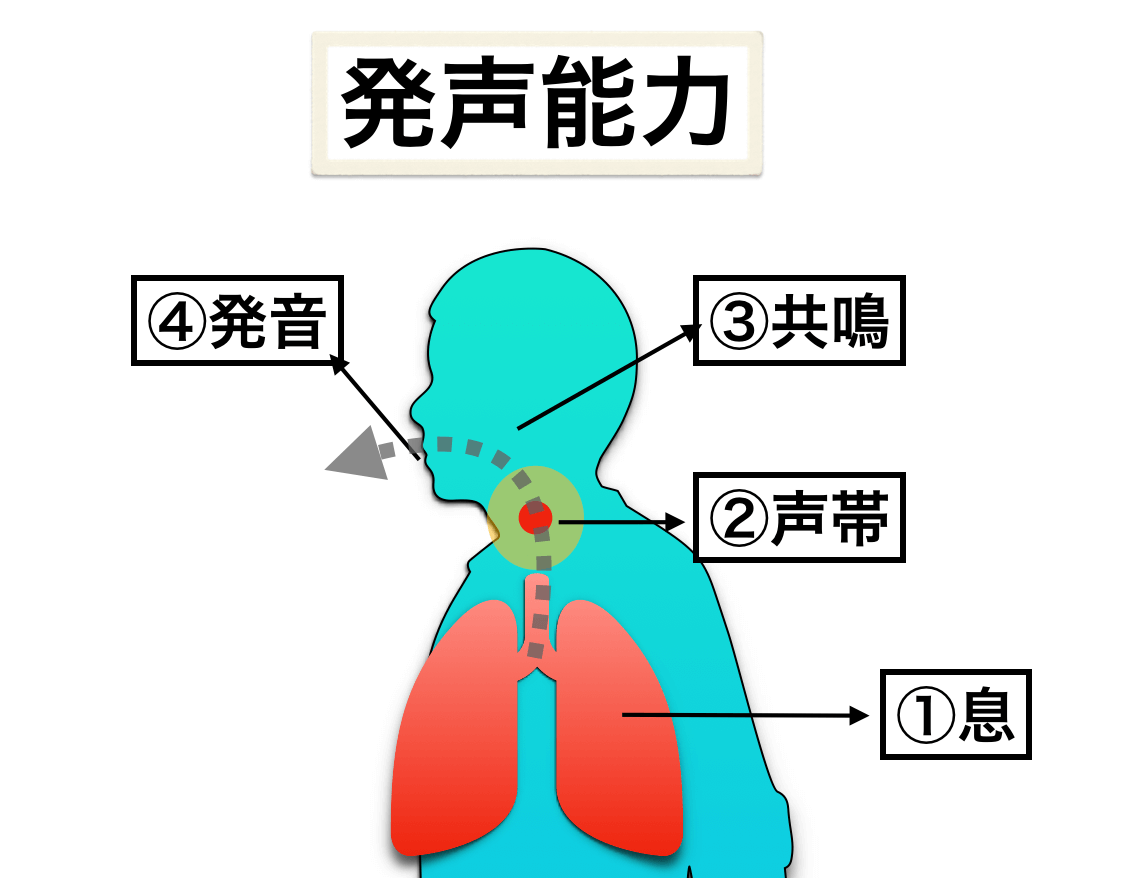

- 発声能力:声を操る能力。つまり「体の能力」。

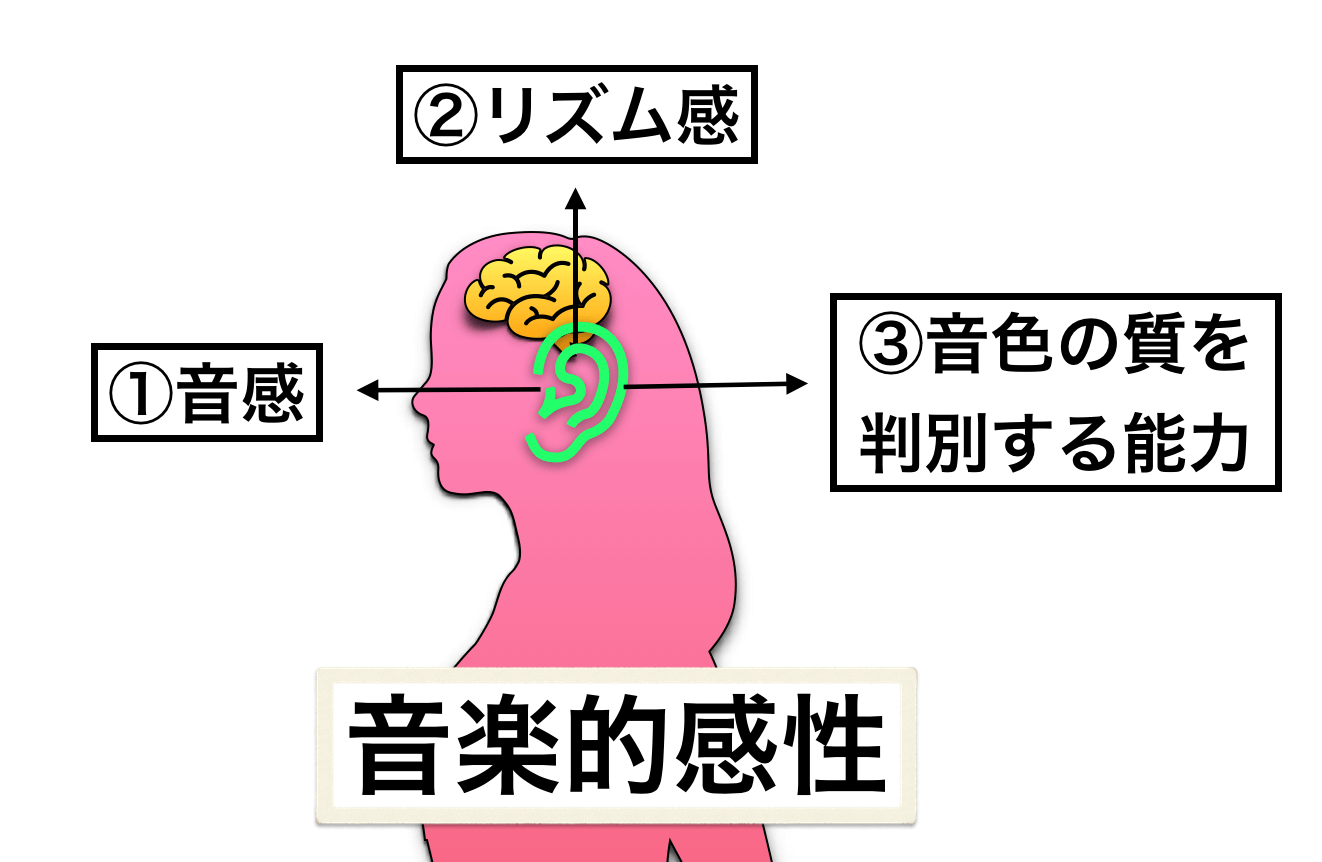

- 音楽的感性:音に関する知識や判断能力。つまり、「脳の能力」。

これらの能力は両方とも重要であり、どちらか一方でも欠けていると上手く歌えなくなります。

つまり、「歌唱力=発声能力×音楽的感性」と掛け算のように考えるとわかりやすくなります。

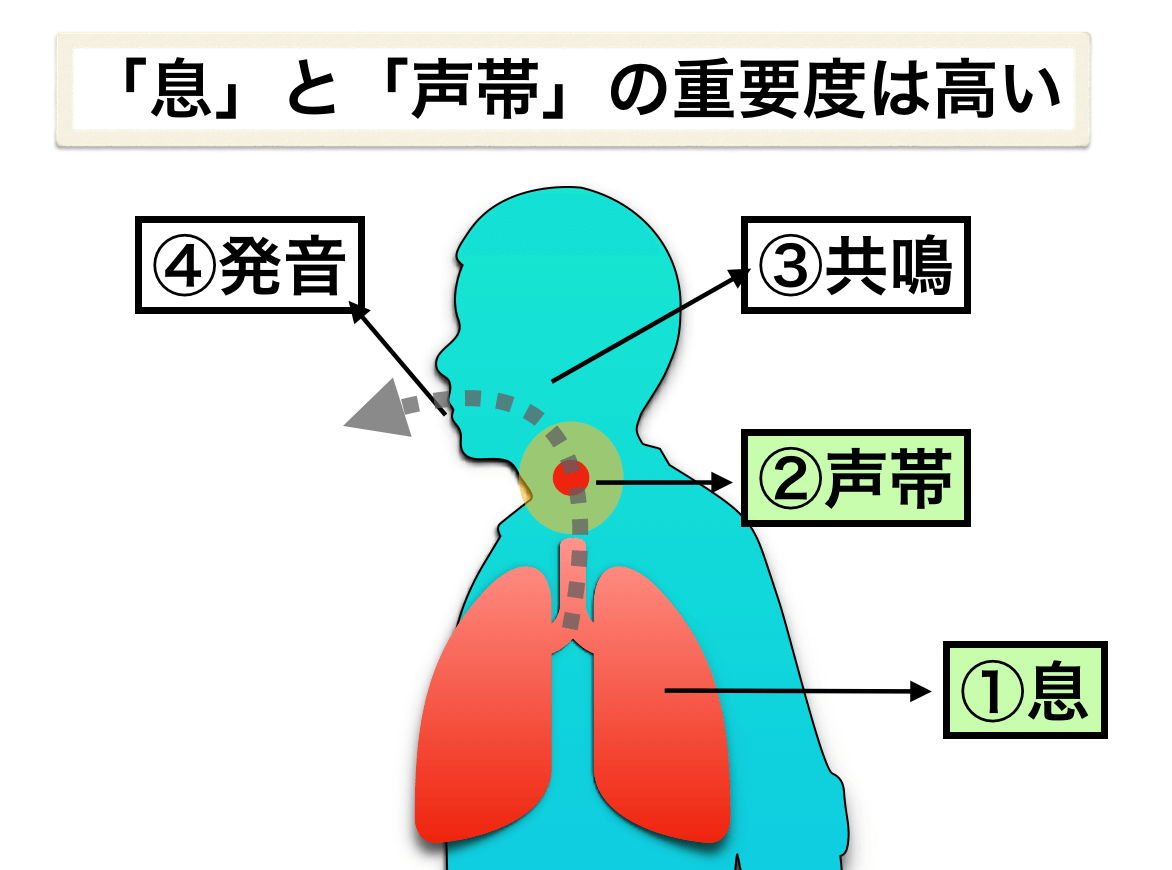

さらに、発声能力は以下の4つのセクションに分かれます。

- 息

- 声帯

- 共鳴

- 発音

音楽的感性は以下の3つのセクションに分かれます。

- 音感

- リズム感

- 音色の質を判別する能力

これからさらに細かい部分へと枝分かれしているのですが、まずは難しく考えずに、「歌は『発声能力』と『音楽的感性』の2つの軸で考えることが大切だ」ということだけでも頭に入れておきましょう。

-

-

歌が上手くなるために必要な能力とは?【音楽的感性×発声能力】

続きを見る

③成長の3要素を頭に入れておく

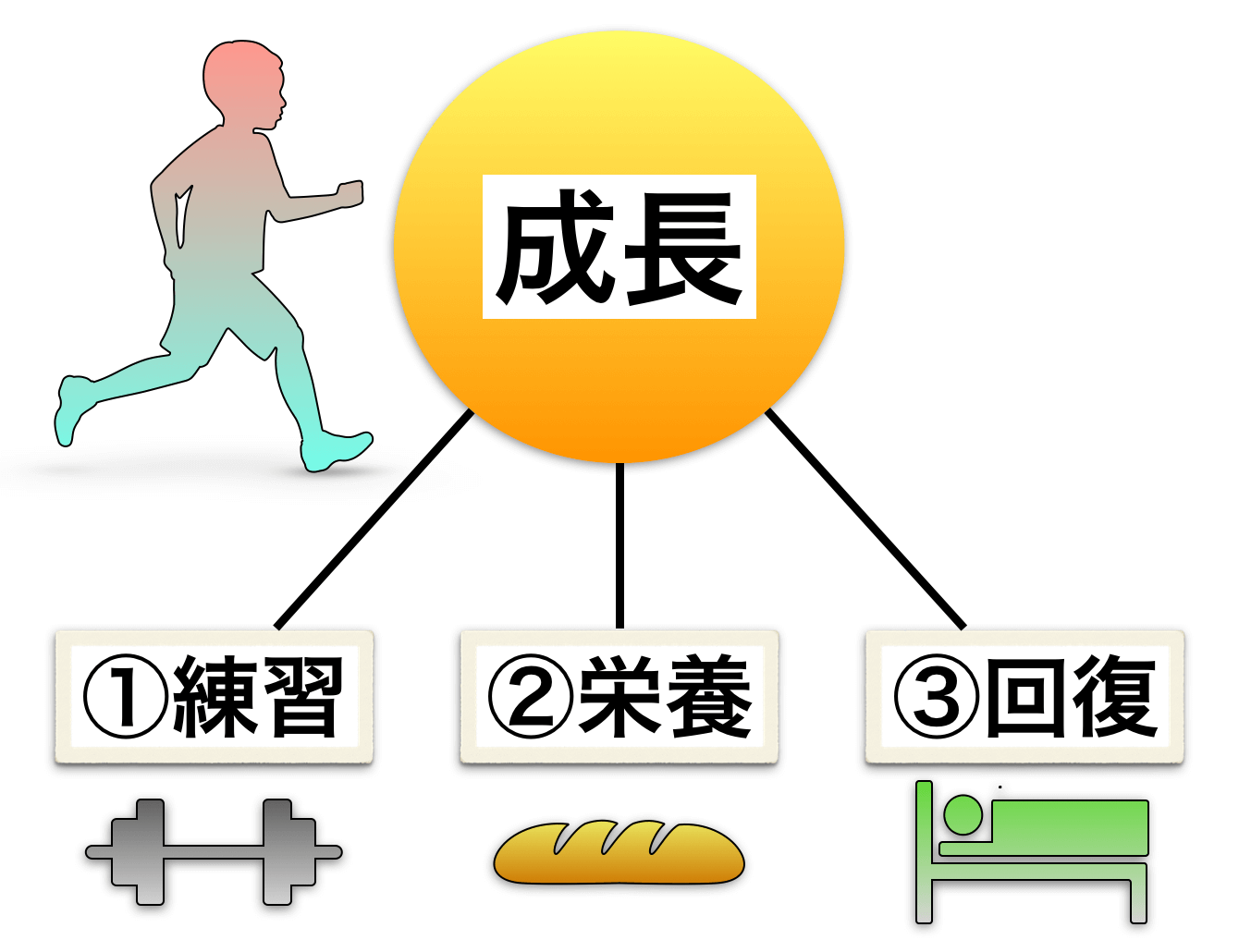

歌の成長に大事なのは練習だけではない、という点を前もって頭に入れておくのも大事です。

能力や体を成長させるためには、以下の3つが必要です。

- 練習

- 栄養

- 回復(休養・睡眠)

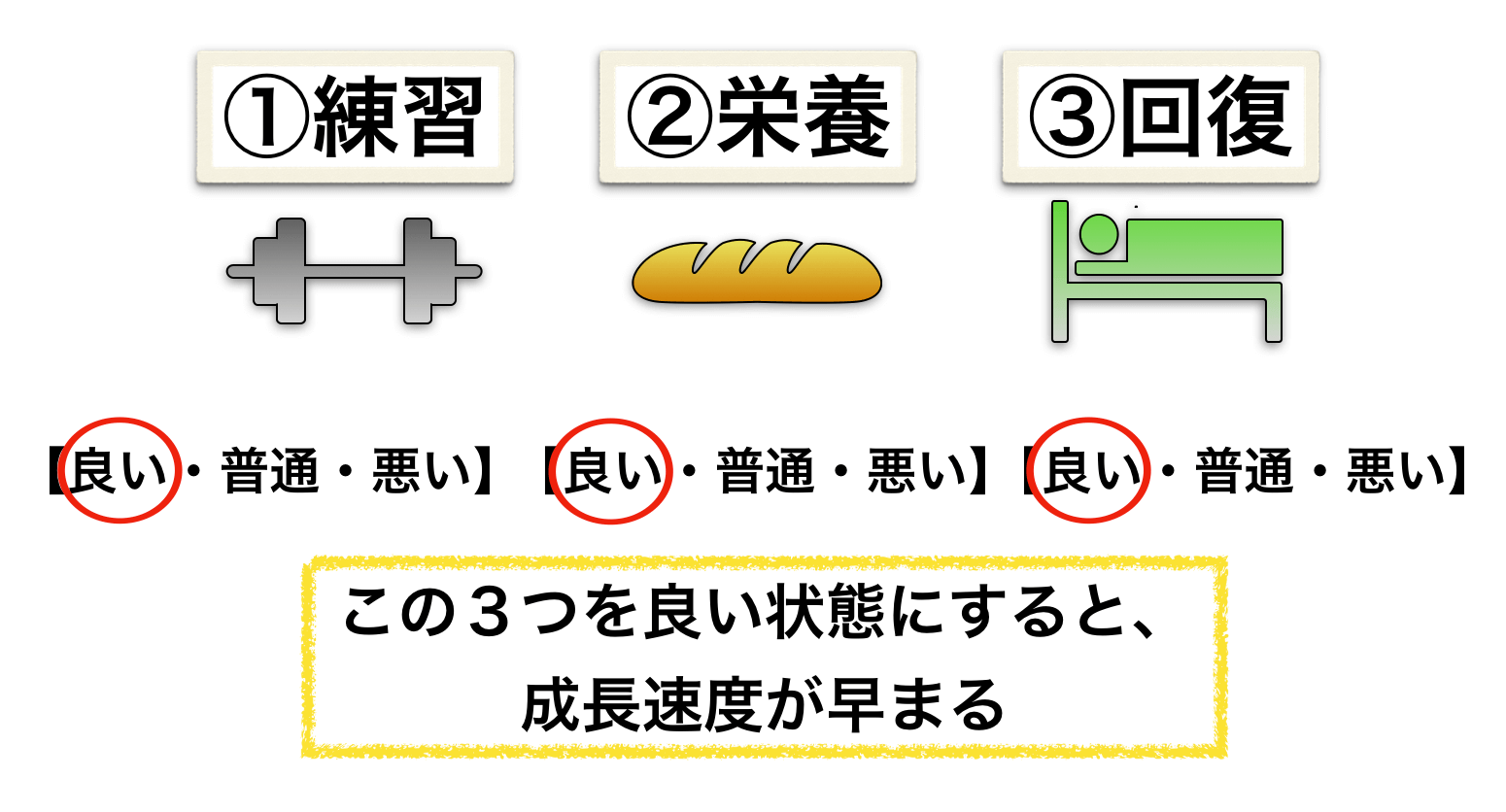

『練習』しなければ能力は成長しないのは、全ての人が理解していることだと思いますが、『栄養』と『回復』も同じくらいに重要です。

例えば、いくら練習を頑張っても、栄養状態や回復状態が極端に悪ければ、成長しないどころかマイナスになったりすることもあります。こうなると、頑張り損ですね。

なので、歌の成長をスムーズにするためにも、栄養や回復にも気を配っておきましょう。

歌の練習方針・考え方

歌を歌う練習は、歌が上手くなるためのメイン練習です。そこまで特別なやり方などがあるわけでもないので、基本的には人それぞれ自分のやり方で自由に練習しても良いものだとは思います。

しかし、個人的に1つだけ守った方がいいルールがあると考えています。

それが、

- 今の自分の能力で最も歌いやすい歌から極めていく

というものです。

これは成長速度、成長効率に大きく関わってくるので重要です。

今の自分の能力で最も歌いやすい歌から極めていく

歌を歌う練習は、

- 今の自分の能力で一番歌いやすい歌から順番に極めていく

- 言い換えると、今の自分では到底歌えない歌は練習しない

というルールは必ず守ることをオススメします。

その理由は、以下の通りです。

- 成長における大きな失敗や間違いを防ぐため

- 一歩ずつステップアップしていくため

- 「持ち歌(歌える曲)」を作るため

特に、『失敗や間違いを防ぐため』というのが大きいです。

例えば、よくあるのが「音域」による失敗。

- 今の自分にとって最も歌いやすい音域の歌から極め、一歩づつ次の音域の曲へと挑戦していく

- 今の自分では手も足も出ない音域の歌にいきなり挑戦し、その歌に挑戦し続ける

という2つのパターンでは、安全・安心でスムーズに成長できるのは間違いなく前者で、後者は上手く成長できないリスクがかなり高くなります。

もちろん、後者が必ず失敗するとは限りませんが、無理に高い声を出そうとして不自然な発声や癖を身につけたり、音域ばかりに意識が集中してしまいその他の部分が疎かになる可能性が高まります。

さらに、持ち歌(歌える曲)を一つづつ増やしていくのと、一曲も歌えない状態で自分の能力を超えた曲に挑戦し続けるのでは、メンタル的なキツさも大きく違ってくるでしょう。

なので、『”今の自分の能力”において、一番歌いやすい歌から順番に極めていく』ことを推奨しています。

今の自分では歌える曲がない

例えば、『すごく声が低い』『極端に音域が狭い』などの場合、今の自分に歌える曲が全くないという状態になる可能性があります。

この場合は、工夫して乗り越えます。

- キーを変更する

- Aメロだけ、などのように歌う範囲を絞る

- (男性)女性曲のオクターブ下を歌う

- (女性)男性曲を歌う

などのように対応できると思います。

ここまですると、楽しさを減少させてしまう恐れもありますが、歌えない曲に無理に挑戦するよりはいいだろうと思います。

ボイトレの考え方・方針

歌の練習を『総合練習』とするなら、ボイトレは『部分練習』または『特化練習』と言えます。

部分的に集中して鍛えることで、効率的に一部の能力を高めたり、苦手を克服したりするのが主な目的です。

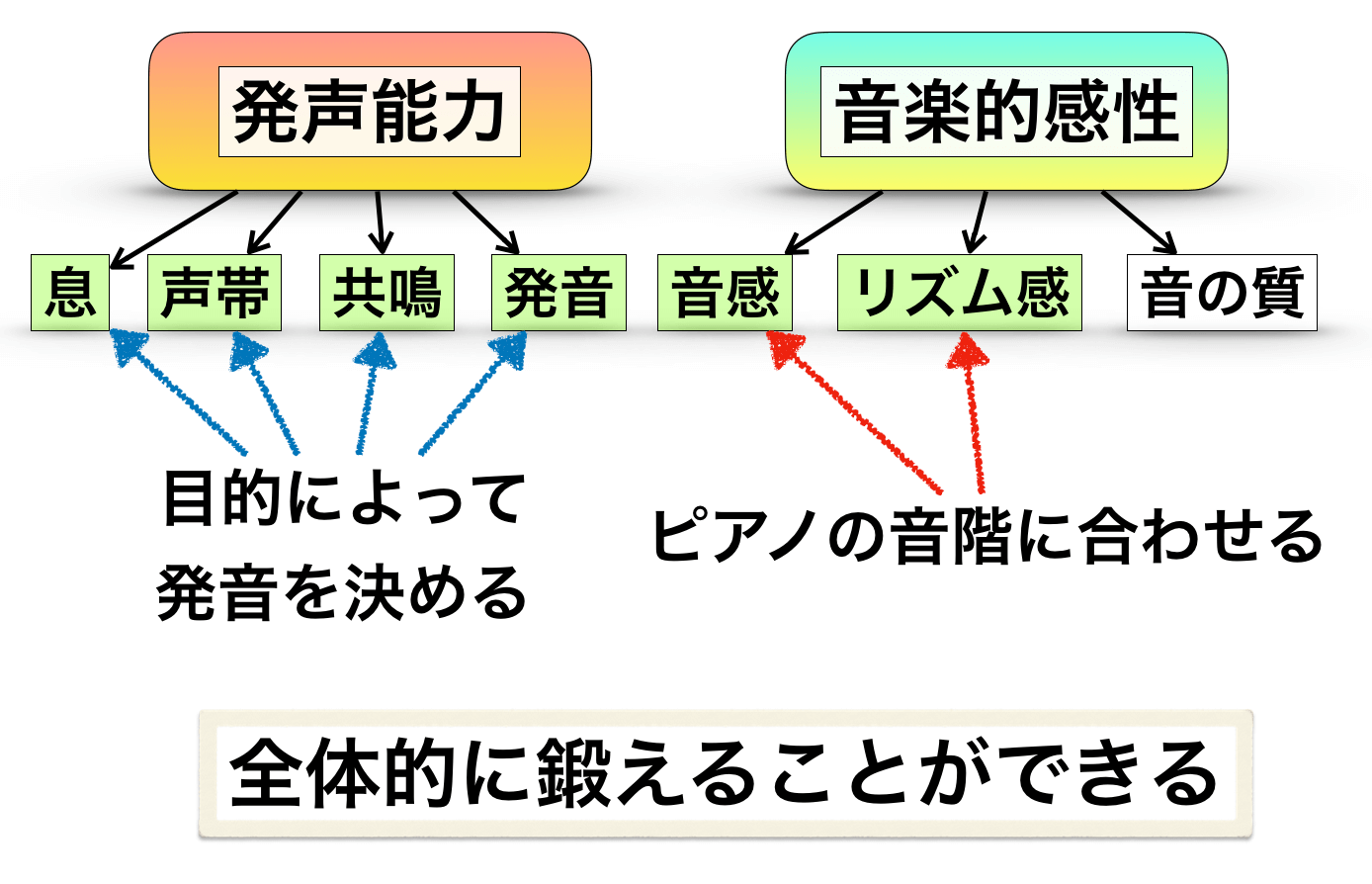

先ほど述べたように、歌の能力は「発声能力」と「音楽的感性」の二つで構成されています。したがって、これらを個別に鍛えることが『ボイトレ』と言えます。

どこを鍛えるかによって、トレーニング方法が変わるということですね。

トレーニングは大きく分けると、以下のように分けられます。

- スケール練習

- 息のトレーニング

- 音域のトレーニング

- 息と鳴りのトレーニング

- 声区(地声と裏声)のトレーニング

- 共鳴のトレーニング

- 発音のトレーニング

- 音楽的感性を鍛える

①スケール練習

スケール練習とは、ピアノの音階に合わせて「マママ〜♪」などの声を出すトレーニングです(*スケール=音階)。

ポイント

「ピアノの音階に合わせて声を出す」という行動は、『発音や音階を簡略化した歌』とも言えます。

なので、スケール練習は歌の全般的な基礎力向上に役立ちます。

細かい効果は、どんな音階や発音で練習するかによって変わりますが、「発声能力」「音楽的感性」の両方にアプローチできるので、全般的な基礎練習になります。

ボイトレに困ったときは、とにかくこのスケール練習をやっておけば無難でしょう。

-

-

スケール練習で歌の基礎力を鍛える【スケール練習の重要性について】

続きを見る

②息のトレーニング

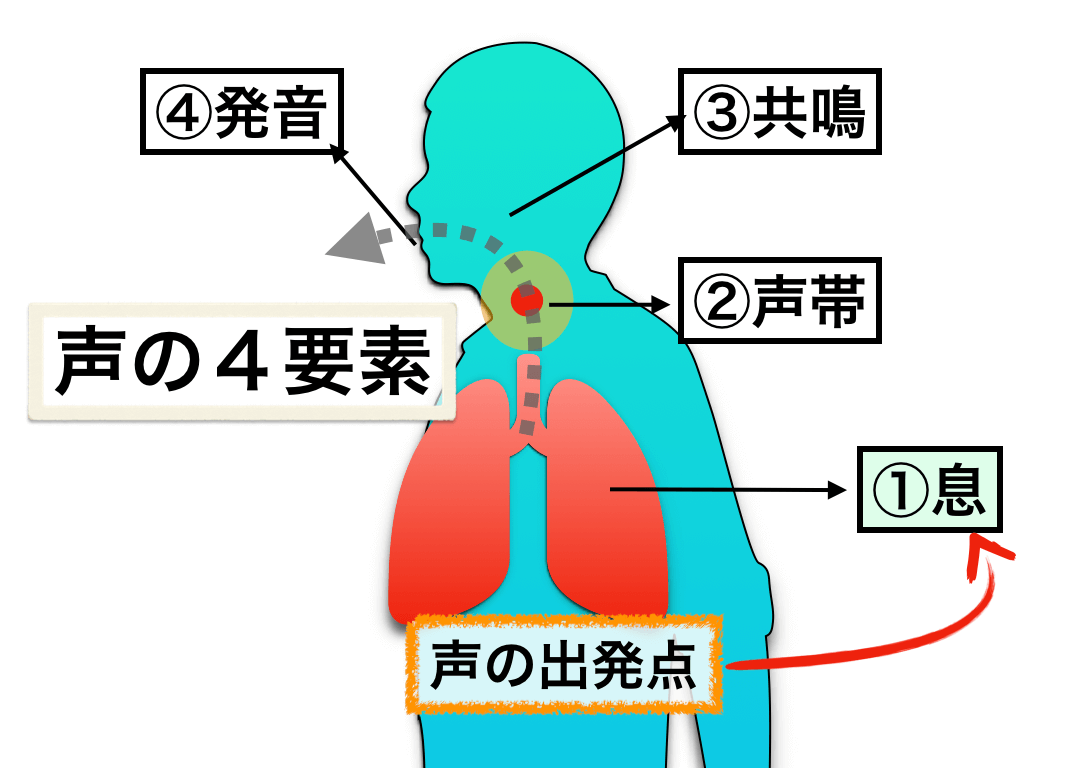

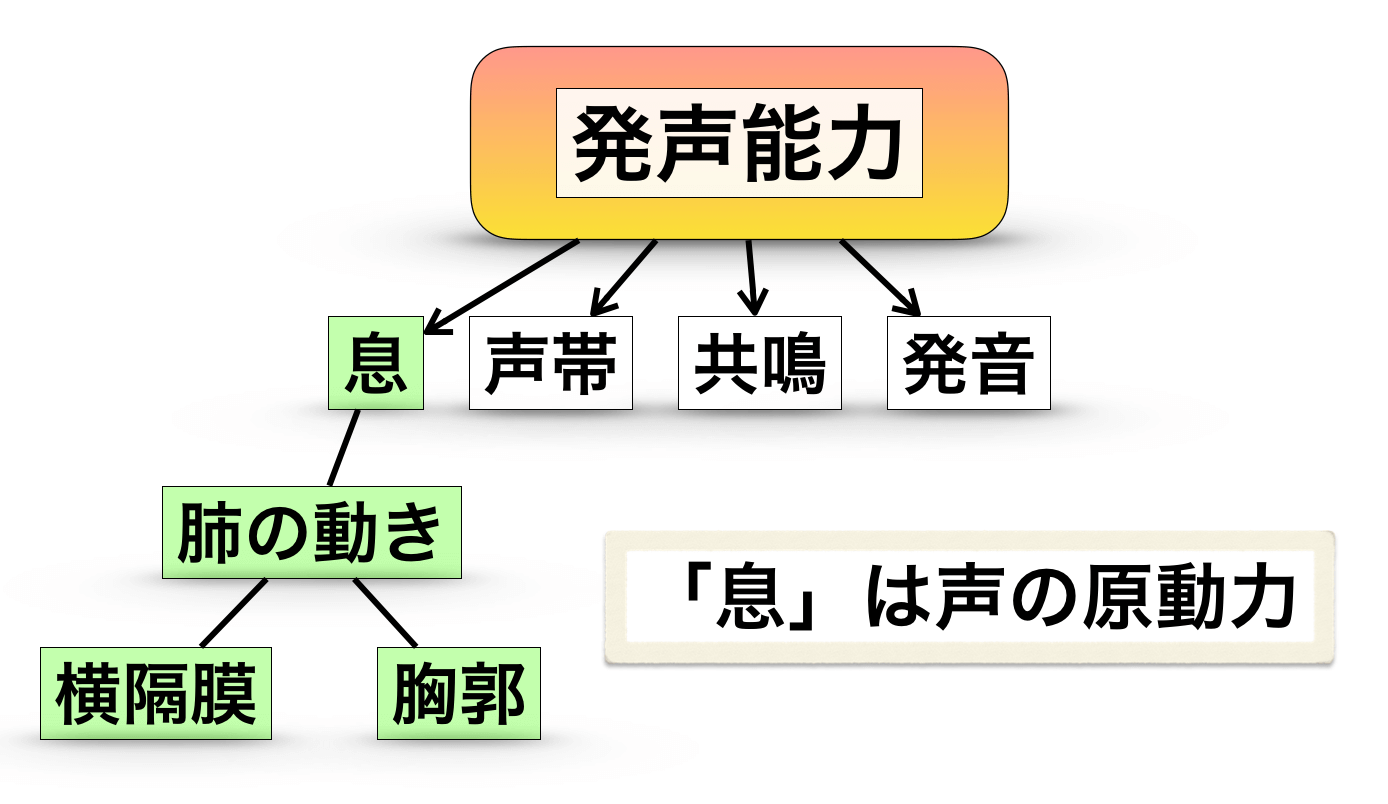

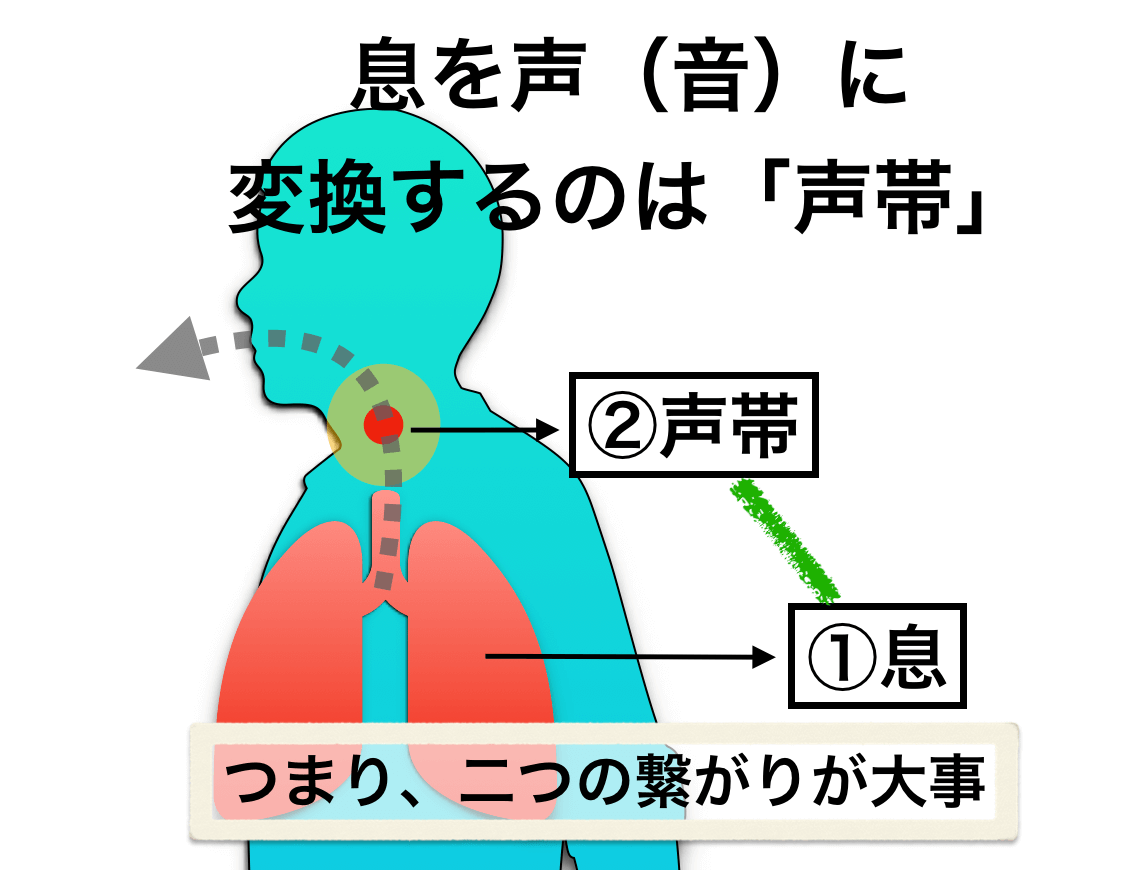

「息」の能力は、発声能力の土台です。

歌において息が重要と言われる理由は、息が声の原動力だからですね。

息を鍛えるとは、直接的な意味としては、肺の動きをコントロールしている「横隔膜」「胸郭」を鍛えるという意味ですが、それだと具体的な目標がわかりづらいので、

- 息を吸う力・吐く力

- 息の強弱・長短をコントロールする力

- 息と声帯を連動させる力

の3つが重要になると考える方がいいでしょう。

①②は特に説明せずともわかるとは思いますが、重要なのが「③息と声帯を連動させる力」です。

これは声帯にも関連する要素ですが、息の能力がどれほど高くても、『息を活かす声帯の能力』がなければ良い声は生まれないというものです。

これはスポーツで言えば、「上半身だけを鍛えるか、下半身だけを鍛えるかではなく、上半身と下半身の連動が重要」みたいなものです。両方がリンクする動きが大事ということ。

なので、『息と声帯の連動』を意識してトレーニングすることが重要です。

-

-

息に声を乗せる【”息の重要性”と声帯との連動性について】

続きを見る

歌における息のトレーニング、息と声帯の連動トレーニングは

がおすすめです。

③音域のトレーニング

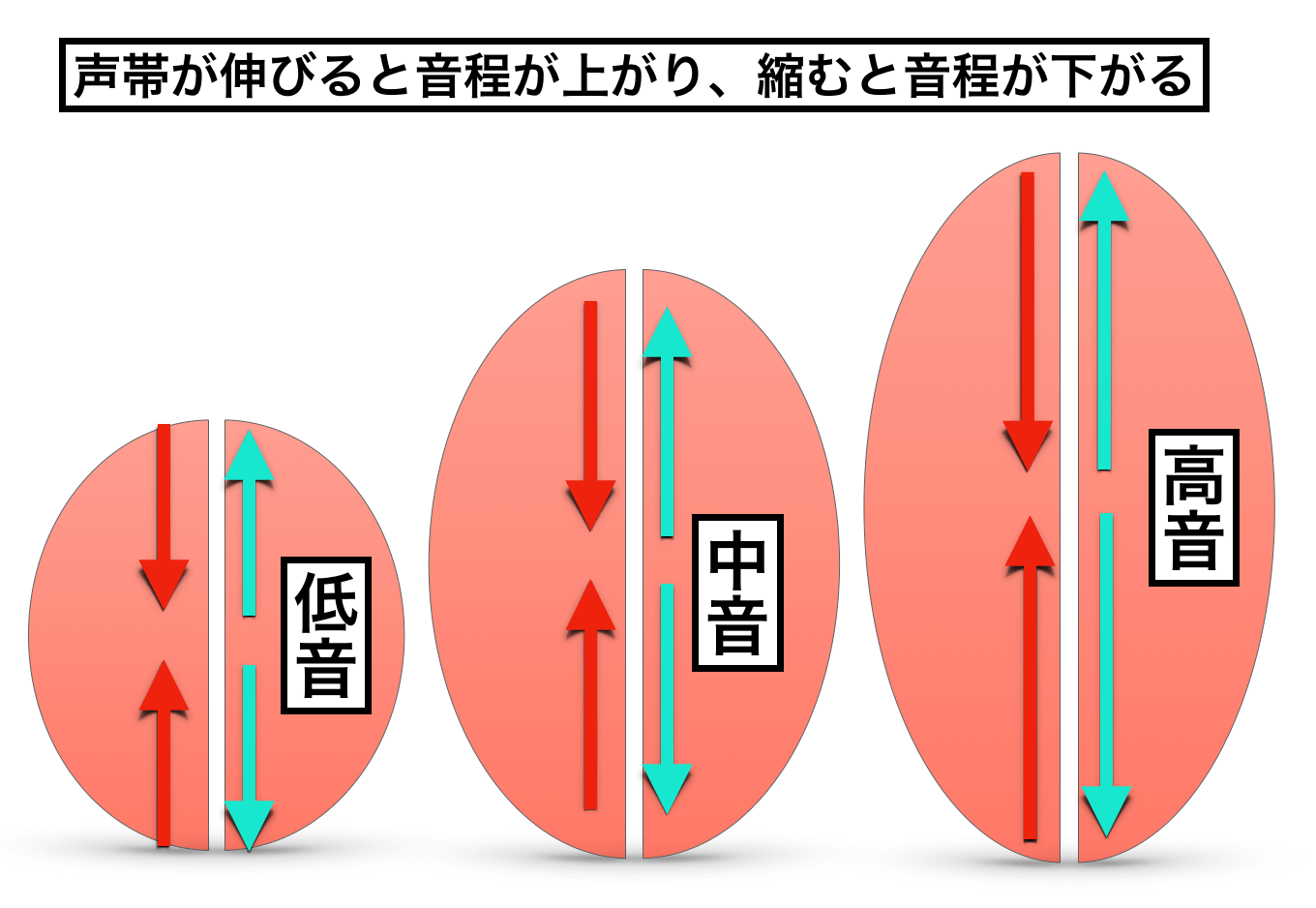

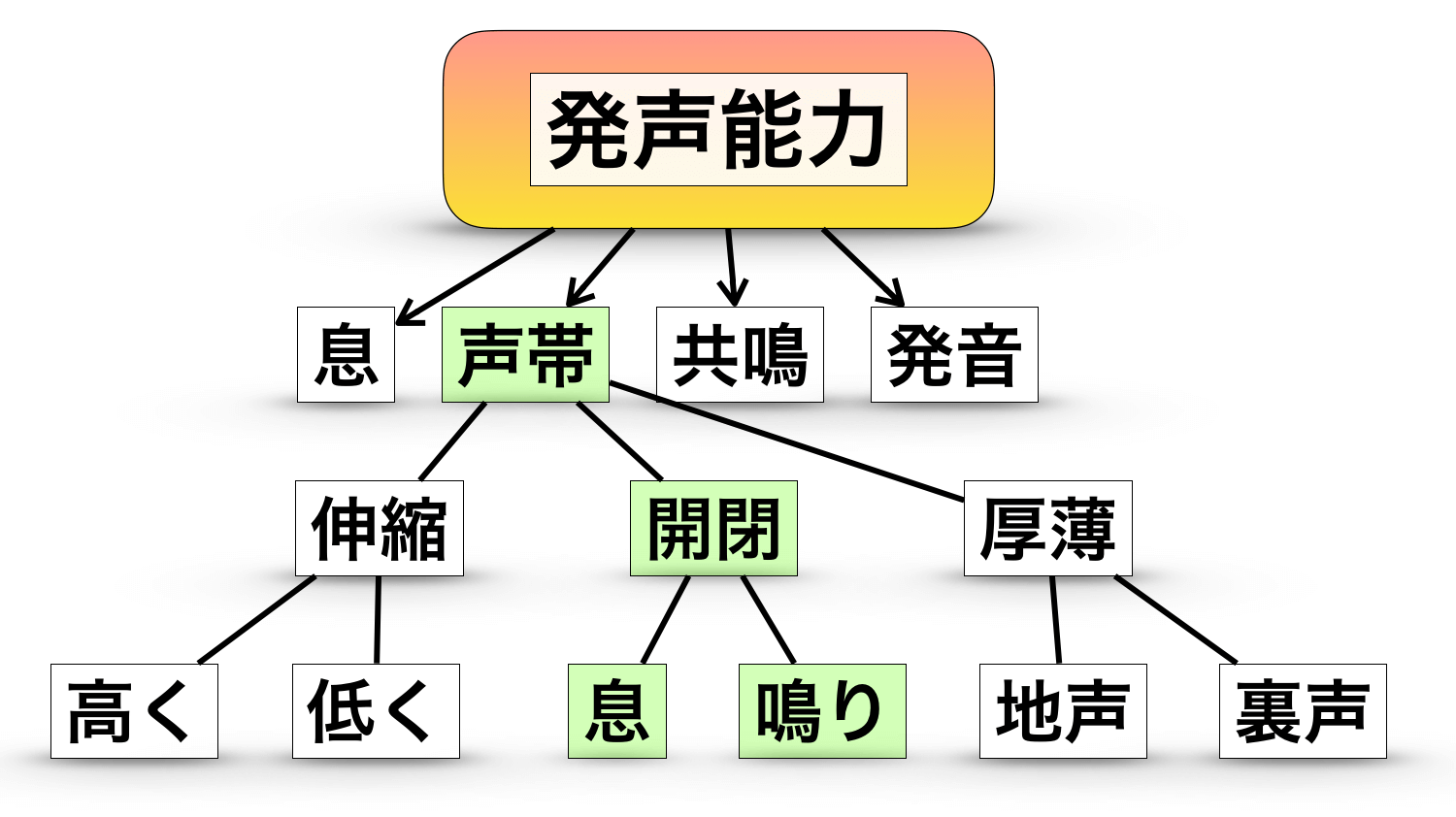

「声帯」の部分をさらに掘り下げると、『伸縮(高・低)』『開閉(息・鳴り)』『厚薄(地声・裏声)』という要素に分かれます。

音域は、このうちの「伸縮」部分です。

声の音程を上下させるのは、基本的に声帯の「伸び(高)」「縮み(低)」によってコントロールされています。

この伸縮能力を高めることが、音域を広げるということです。

ただし、

低音域をトレーニングによって伸ばすことは難しいので、歌における音域の拡張とは基本的に「高音域」のことを指します。

もちろん、高音域についても個々の声帯によって魅力的な限界範囲(歌唱に使える範囲)が存在するので、無限に伸ばせるわけではありません。

-

-

『音域はどこまで鍛えられるのか』について【自分の音域を予測する方法】

続きを見る

音域を広げるトレーニングは無理に一気に広げようとせず、少しずつ慎重に広げることをオススメします。

この理由は先ほどの「今の自分に歌える音域を歌う」の部分と同じようなものです。つまり、急に音域を押し広げようとすると、『不自然な発声・間違った発声』を身につけるリスクが高くなるということです。

音域のトレーニングは、多くの人が最初に一気に取り組みたくなるものですが、慎重にアプローチしましょう。

④息と鳴りのトレーニング

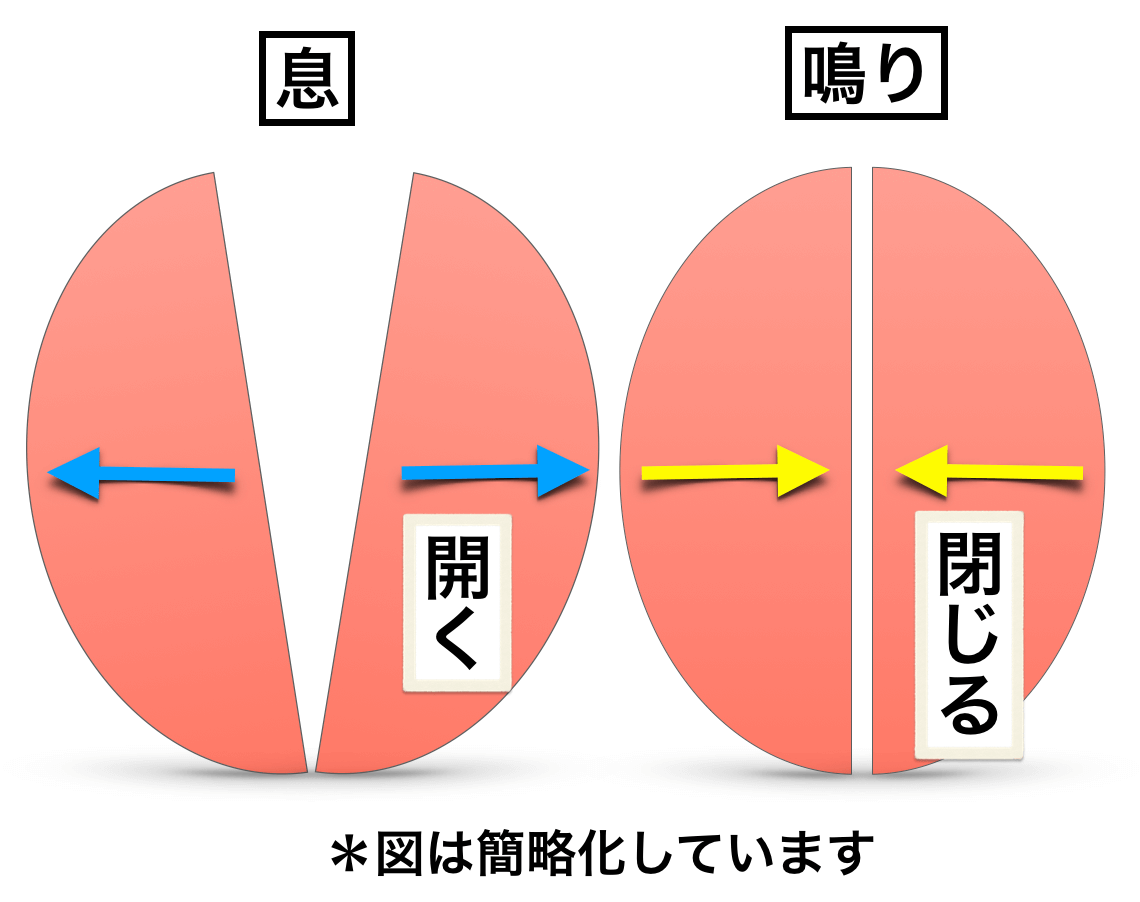

これは「声帯の開閉」部分の話です。

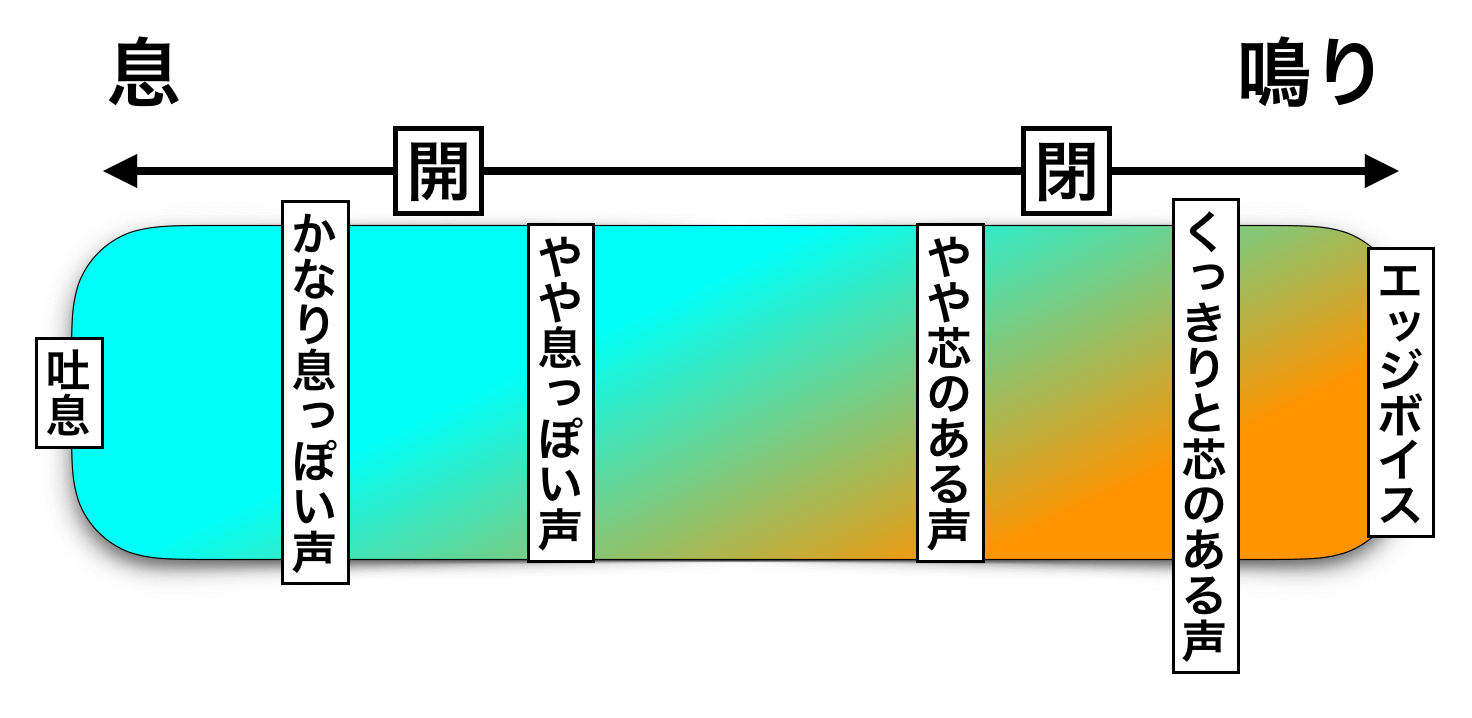

声帯はその開閉の度合いによって、声質が変化します。

実際の声帯の開閉の仕組みは、この図のように簡単なものではないのですが、シンプルに考えてみましょう。

声帯は、開けば開くほど息っぽくなり、閉じれば閉じるほどくっきりとした鳴りになっていきます。

これは、そのまま歌における『発声表現』の幅になります。

*この発声表現の範囲(声帯の開閉度合いの範囲)は誰しもに存在しますが、全ての人が同じ音色になるとは限りません。それは、もともとの声質(声帯)が人それぞれ異なるためです。

この声帯の開閉は、多くの人が日常会話の中で自然と身についている能力でもあります。

なので、練習しなくてもいい人もいるかもしれませんが、『歌においての』という条件では、コントロールが難しくなることもあるので、コントロールできない場合は、しっかりと練習しておきましょう。

息っぽい発声のトレーニングは

くっきりと鳴らす発声のトレーニングは

などがおすすめです。

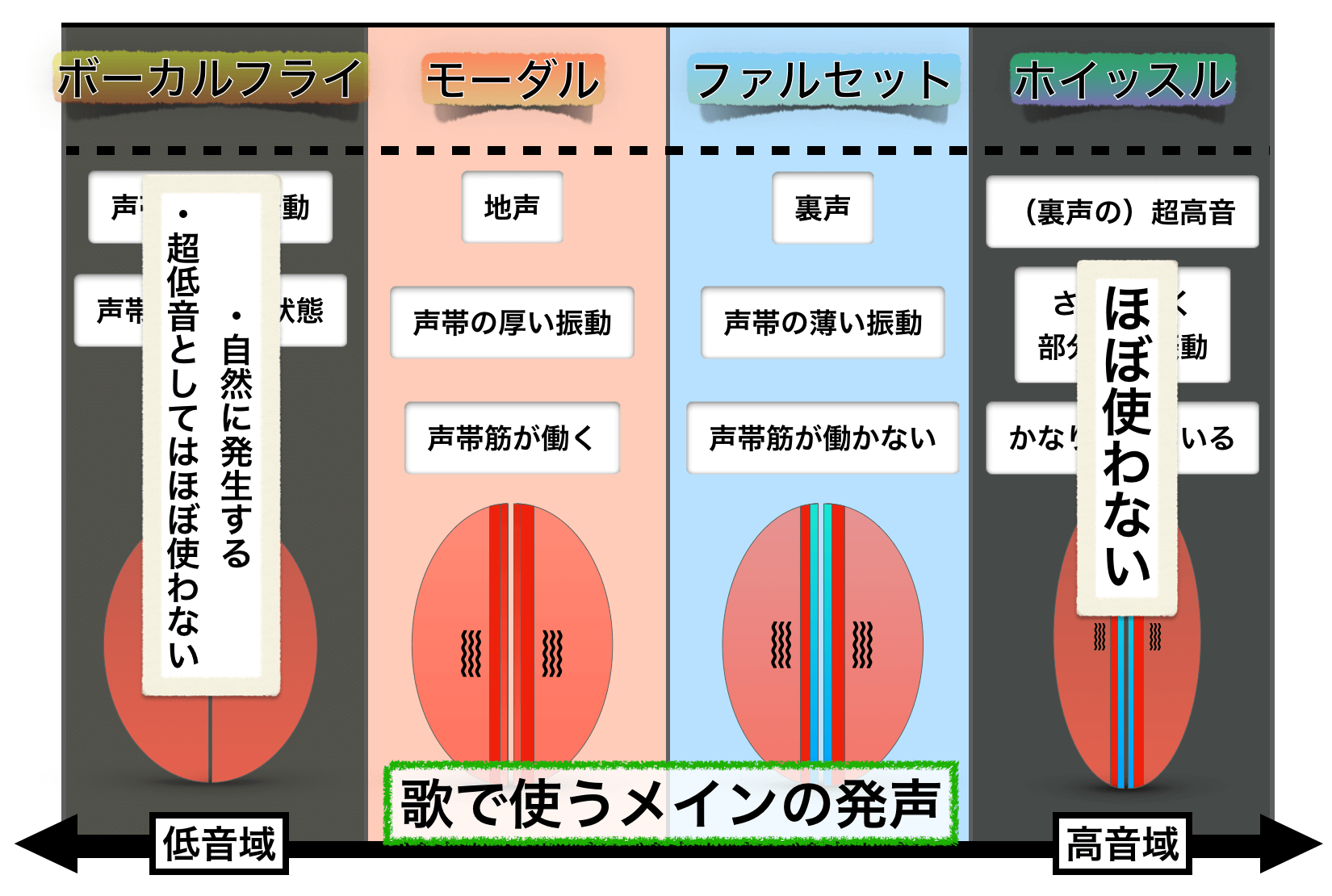

⑤声区(地声と裏声)のトレーニング

声区は、声帯の厚薄の部分のお話です。

声区とは簡単に言えば、「地声」「裏声」などの発声の種類を指す言葉です。

声区は、学術的には「ボーカルフライ」「モーダル(地声)」「ファルセット(裏声)」「ホイッスル」という4つに区分されているのですが、歌においては、簡単に「モーダル(地声)」と「ファルセット(裏声)」の2つだけを考えておけば十分です。

声区の考え方については、『声区の種類について』の記事でまとめています。

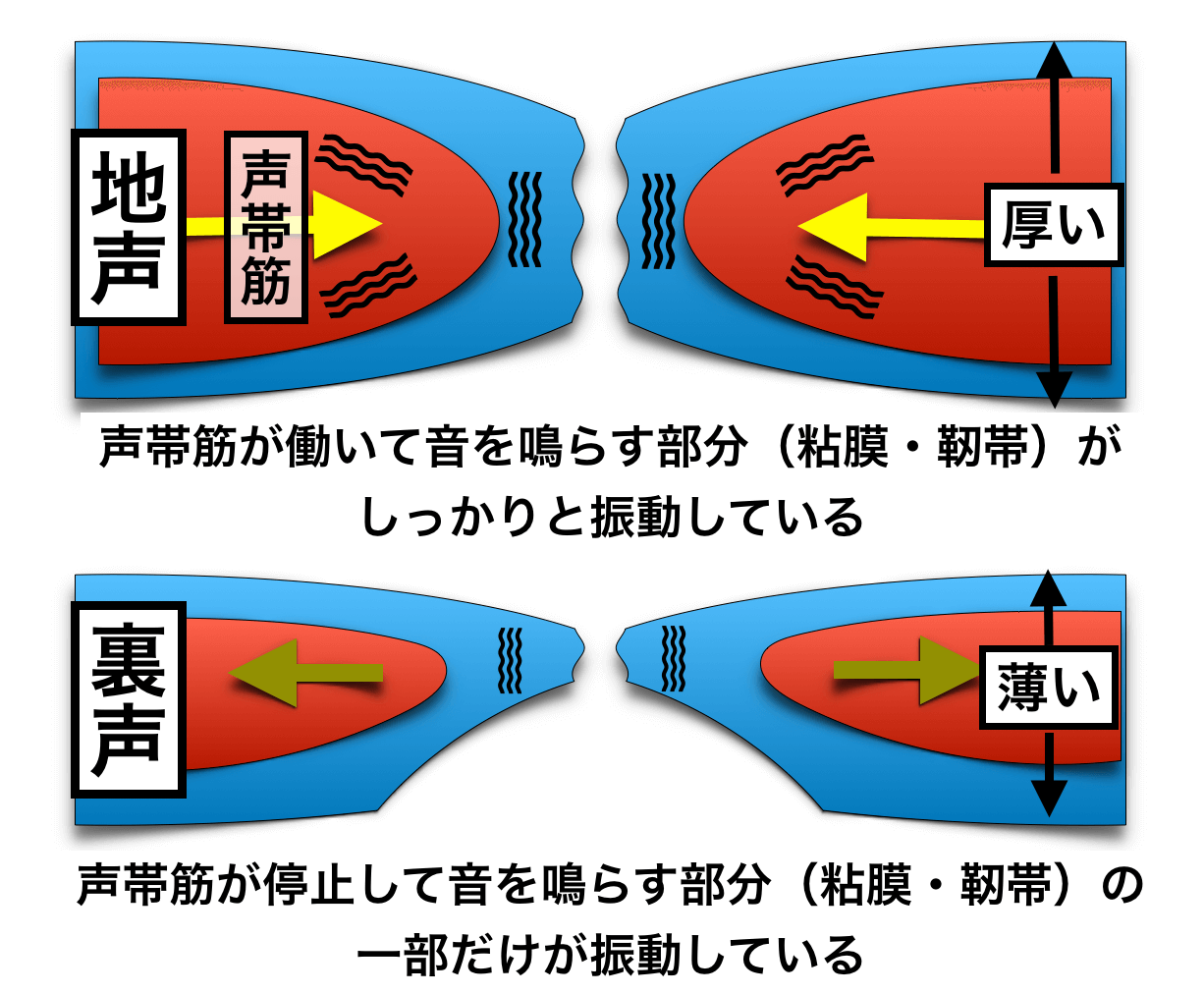

地声と裏声の違いは、「声帯の厚みの差」です。

声帯を横から見たときに、分厚い状態で振動しているのが「地声」であり、薄い状態で振動しているのが「裏声」です。

歌は、この「厚い状態(地声)」と「薄い状態(裏声)」の両方を操れるようになることが求められます。

基本的に、多くの人は日常会話では地声をたくさん使うので、地声の能力よりも裏声の能力が低い人がほとんどです。

つまり、声区(声帯の厚薄)のトレーニングは、裏声を重点的に鍛えることが主な目的になります。

-

-

裏声(ファルセット)とは?基礎知識と出し方について

続きを見る

ミックスボイス問題

*声区というと、「あれ、ミックスボイスは?」と考える方もいると思います。もちろん、それを考えること自体は問題ではないのですが、ミックスボイスには世界共通の明確な定義がありません。その結果、その言葉は色々な意味で使われ、多くの混乱を招くものとなっています。

個人的には、『ミックスボイスについて考えること自体は悪いことではないが、ほんの少しでも混乱したり、迷走したり、行き詰まったりするくらいなら全く考えない方がお得』だと思っています。

-

-

ミックスボイスとは|声区として存在するの?定義と考え方を徹底解説

続きを見る

⑥共鳴のトレーニング

共鳴は声を増幅させたり、音色を変化させる役割があり、

- 声の大きさ・小ささ

- 声の太さ・細さ

- 声の明るさ・暗さ

- 声の抜け感

などを調節します。

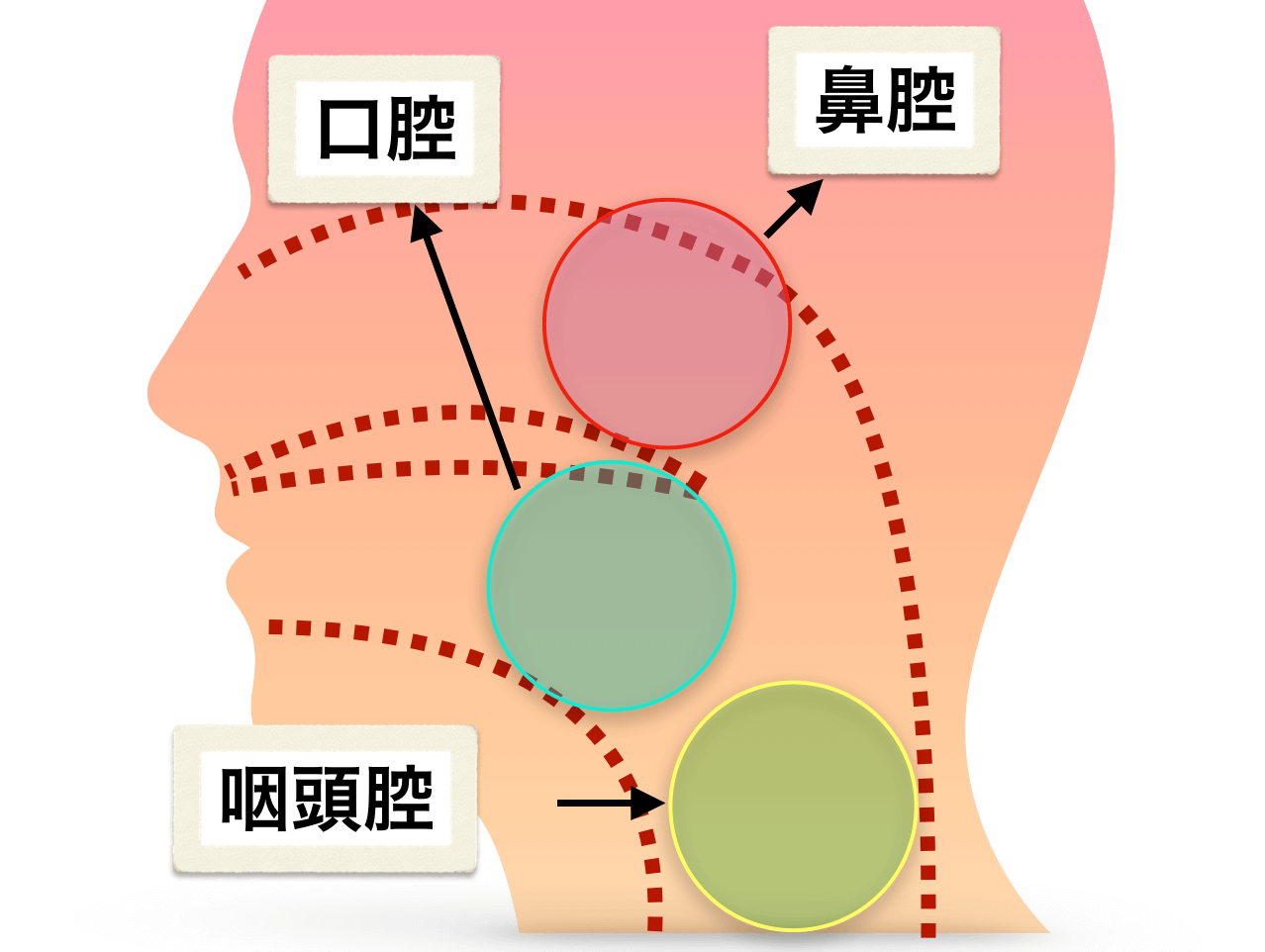

歌の共鳴は主に以下の3つ。

- 鼻腔・・・鼻の奥の空間。主に声の抜け感に関わる。

- 口腔・・・口の中の空間。主に声の明るさ・暗さに関わる。

- 咽頭腔・・・声帯から口の中までの空間。主に声の太さ・細さ、大きさ・小ささに関わる。

ここで一つ述べておきたいのは、共鳴のトレーニングは後回しにしても問題ない(そこまで気にしなくていい)ということです。

理由は以下の二つ。

- 現代の歌唱方法(マイクを使う歌唱方法)では、共鳴はそこまで重視されないから

- 共鳴の前段階で歌声の良し悪しのほぼ決まるから

①共鳴が重視されない理由

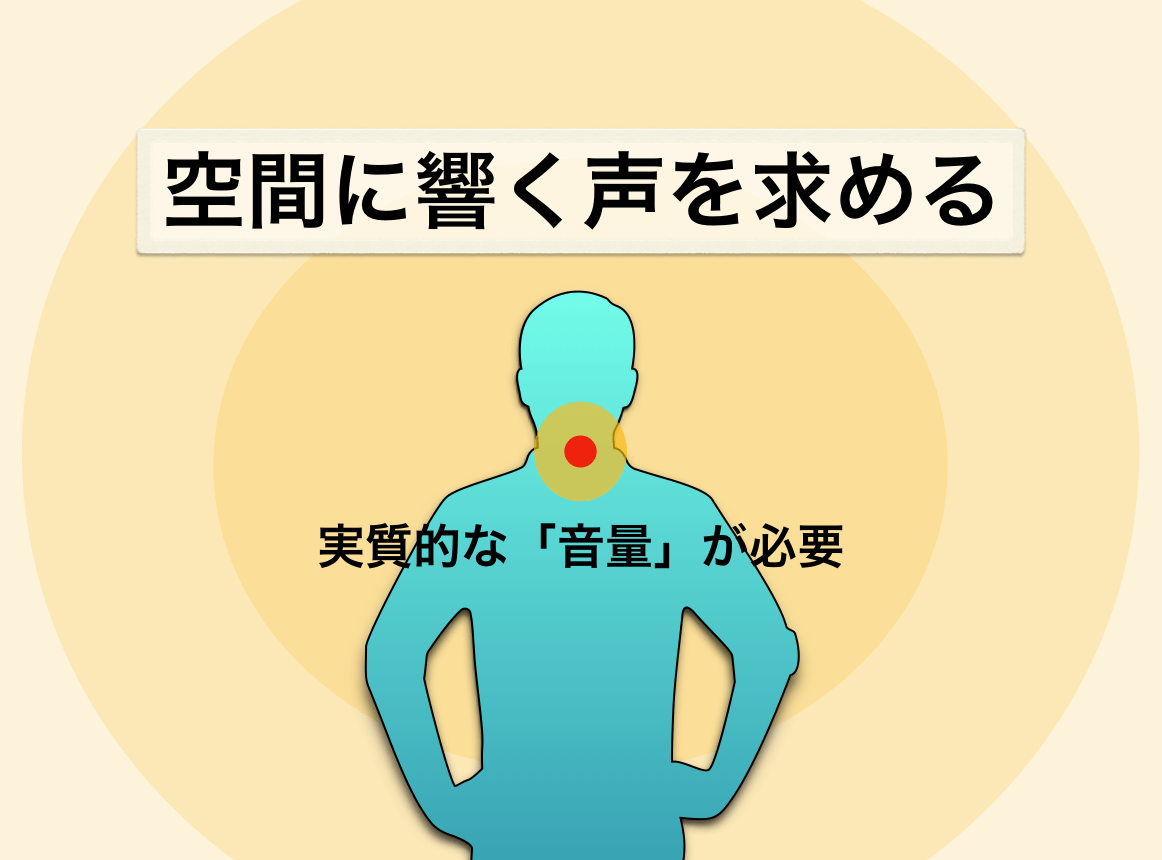

例えば、オペラなどのクラシックの歌唱方法(マイクを使わない歌唱方法)は、その身一つで会場中に届く声が必要です。

つまり、音量を求めた結果、使える共鳴を最大限に使おうとする歌い方(喉仏を下げる・口を縦に大きく開くなど)になるのですね。

なので、クラシックにおいては共鳴は重要項目です。

しかし、マイクを使う歌唱方法ではそこまで大きな音量は必要ありません。マイクは口元にあり、声はマイクに通ればいいのです。

つまり、クラシックのように音色の増幅を目的として共鳴を最大限大きくすることは、そんなに重要ではないということです。

むしろ、

クラシックのような大きな共鳴を作ると、音量が大き過ぎて逆にマイクに通らない声になってしまいます。実質的には通らないというよりも、溢れてしまうという感じですね。例えば、『爆発音のような大きな音がマイクに入るとどうなるか』を想像するとわかりやすいです。

詳しくはこちらにて↓

-

-

”マイク乗りのいい歌声”についての研究

続きを見る

②共鳴の前段階が大事

声の4要素は「息」「声帯」「共鳴」「発音」ですが、これらは順番に連なっていくので、必然的に前半部分の重要性が高くなります。

前半二つの段階で、声の良し悪しが8割くらい決まっていると考えてもいいでしょう(*クラシックは別)。

さらに、息と声帯部分が未熟な状態で共鳴部分にアプローチしても、あまり意味がないことも多いです。

例えば、声帯がガチガチに固まっている状態では、響かせる前段階の音の質が悪くなるので、いくら良い共鳴を作っても良い発声にはなりません。そもそも声帯部分が固い状態では、共鳴を操作しようとしても、上手くコントロールできないことがほとんどです。

逆に、息と声帯部分がしっかりとしてさえいれば、共鳴はそんなにトレーニングせずとも、良い発声になりますし、共鳴のコントロールも簡単にできやすくなります。

そういう点で、まずは息や声帯部分に集中した方がいいということ。

共鳴について、詳しくはこちらにて↓

-

-

発声における3種類の共鳴について

続きを見る

⑦発音のトレーニング

発音は、声を作るプロセスの最終段階です。

発音は主に、「あご」「歯」「舌」によって作られます。

なので、これらを改善することが発音のトレーニングになるのですが、「あご」や「歯」に関しては、トレーニングでの改善が難しい部分もあります。

つまり、歌のトレーニングでは主に「舌」を鍛えることが中心になります。

舌の付け根(舌根)部分は、喉周辺を介して声帯と間接的に繋がっている部分でもありますので、鍛えておいて損はないです。

舌のトレーニングの詳細に関しては、こちらにまとめています。

-

-

舌根を柔らかくするトレーニング方法について

続きを見る

発音の重要度

発音は声の要素の中で4番目の要素なので、基本的にそこまで重要視しなくても問題ないでしょう。

声優やアナウンサーであればその重要度は高くなりますが、歌においてはそこまで重要とは言えません。歌の場合、発音が悪くてもそれが個性的な魅力になることも多々あります。また、歌の歌詞をあまり重視せずに聞くリスナーも意外といますから。

ただし、抱える問題には個人差があるので、発音に大きな問題を抱えている場合にはその優先度は高くなるかもしれません。

また、

発音は『リズム』と深い関係がある部分でもあります。つまり、『リズムを良くする』という目的に対して発音が何らかの邪魔をしているのなら、発音の重要性は高くなると言えるでしょう。

⑧音楽的感性を鍛える

『音楽的感性』は脳の能力なので、基本的に経験値が全てです。人生で触れる全ての音楽がその感性に影響します。

もちろん、個人差があるのも事実ですが、基本的にたくさんの音楽に触れてきた人ほどその能力が高い傾向にあります。

*ただし『絶対音感』に関しては、6歳頃までに身につけないと、それ以降身につけることは難しいとされています。しかし、絶対音感はボーカリストには必要のない能力なので、気にする必要はないでしょう。

-

-

絶対音感・相対音感と歌の上手さの関係性について

続きを見る

よって、音楽的感性を磨くためには

- 音楽をたくさん聴く

- 音楽理論を学ぶ

- 楽器を練習する

という3つがオススメです。

①音楽をたくさん聴く

特に意識していなくても、何気なく音楽を聞いているだけで音楽的感性に好影響があるので、とにかくたくさんの音楽を聴くことが大事です。

おそらく、歌を歌おうとすると、自然と音楽をたくさん聴くことになるでしょうから、特別強い意識は必要ないでしょう。

②音楽理論を学ぶ

これは、いわゆる「座学」です。

音楽には色々な理論があるので、それについて学ぶことは音楽的感性の向上に繋がります。

実際には、理論を学んだ時点では音楽的感性が向上するとは言えないのですが、理論が頭に入った状態で音楽に触れることで、感性が向上しやすくなるということです。

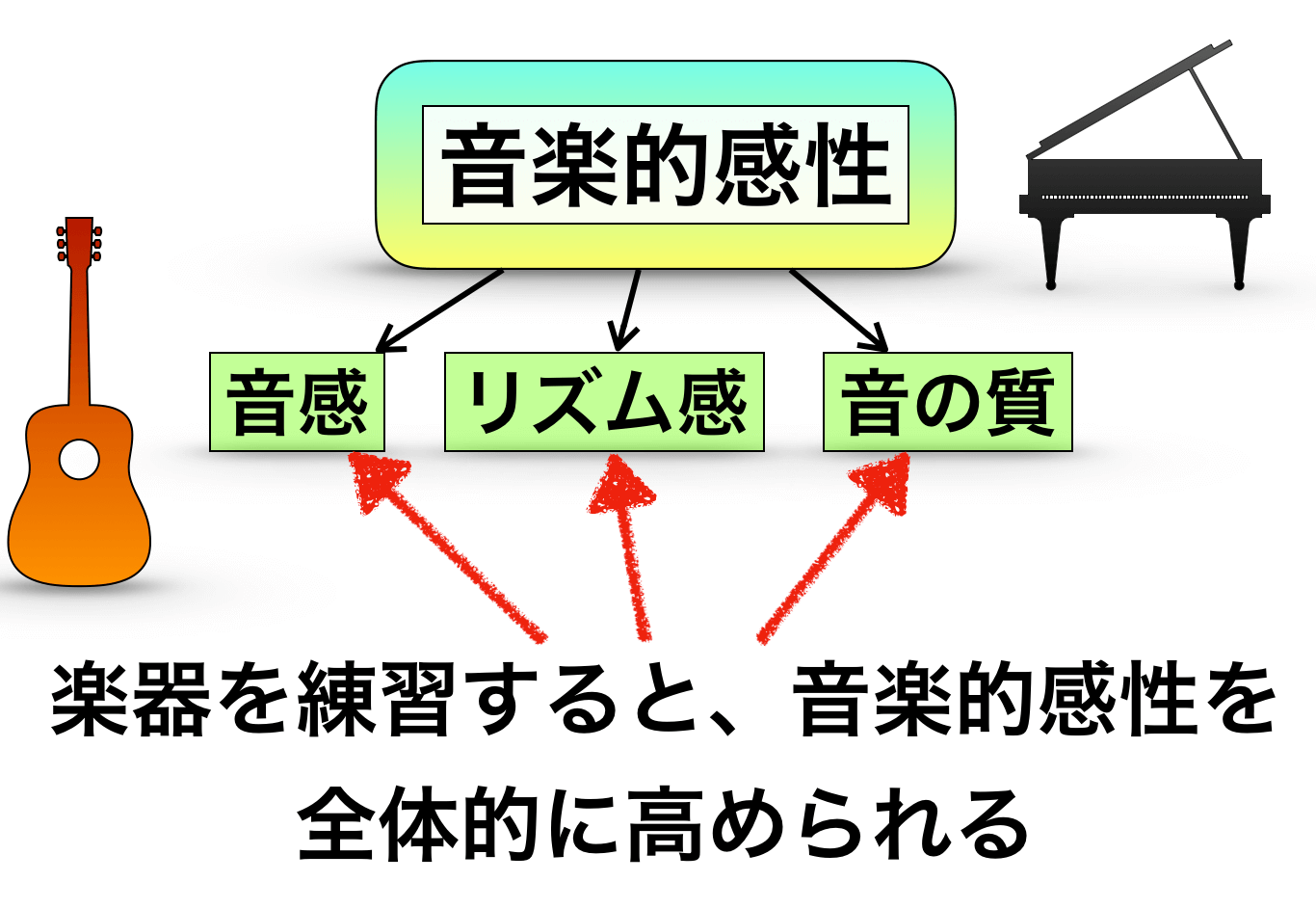

③楽器を練習する

最も効率よく音楽的感性を向上させる方法がこれです。

この内容は、次の章でまとめて掘り下げます。

できれば取り組みたいこと

この章は『必ずすべきとは言えないが、追加で取り組むことで歌唱能力の向上に役立つもの』『誰でもできることではないが、歌の成長を加速させるためにはできれば取り組みたいもの』という内容です。

項目は以下の二つ。

- 楽器を練習する

- マイクを使って練習する

①楽器を練習する

楽器を練習すると、音楽的感性を飛躍的に高めることができます。

なぜなら、音感・リズム感・音色の質への理解が深くなるからです。さらに、楽器を弾くために音楽理論を勉強することにもなります。

つまり、音楽的感性を高める要素が詰まっているということです。

実際、多くのボーカリストは何らかの楽器を演奏できる人が多いです(*もちろん、全員ではありませんが)。

そういう点で、楽器はできれば取り組むことをおすすめします。

-

-

楽器が弾けると歌が上手くなりやすい【楽器と歌唱力の関係性について】

続きを見る

②マイクを使って練習する

基本的に、現代の歌唱方法はマイクを使うことが前提となっています。

つまり、その形で歌う以上は、その形に慣れておくことが大事ということです。

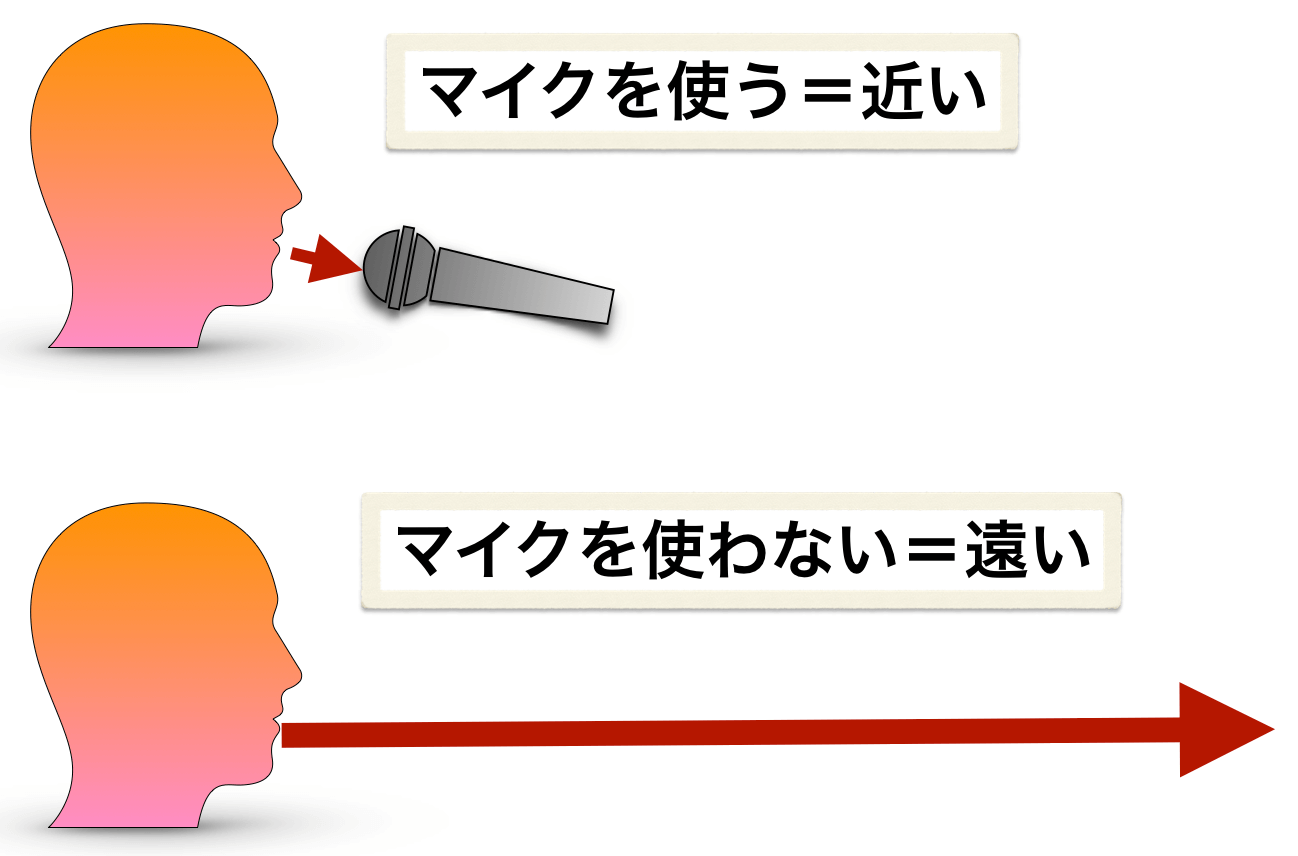

まず歌は、大きく分けると、

- マイクを使う歌:現代のほとんどの音楽ジャンル。

- マイクを使わない歌:オペラなどのクラシック音楽。

に分類されます。

これらはどちらも同じ「歌」ですが、歌唱方法としては全くの別物です。

そして、その違いを生み出すのが「マイクの有無」。

マイクを使うシンガーはマイクによって声を届けますが、オペラシンガーは体一つで会場に声を響かせます。つまり、声を届ける目的地までの距離が全く異なるということ。

この「声の焦点距離」の違いが、発声方法の違いを生んでいます。

ここで問題となるのが、練習時の環境です。

例えば、クラシックの歌唱方法を練習する人は、マイクを使わずに練習します。そういう歌唱方法なので、ある意味当たり前ですね。

ここで、もしクラシックなのにマイクを使って練習をずっと続けてしまえば、クラシックの発声方法から遠ざかってしまう可能性がありますから。

しかし、マイクを使う歌唱方法を練習している人は、マイクのない状況で練習することも多いです。

マイクは買わなければいけませんし、持っていたとしても使える環境が限られることが多いため、ある意味仕方のないことだとも言えます。

しかし、マイクを使わないのは、オペラシンガーがマイクを使って練習しているのとある意味同じようなものだと言えます。

なので、できるだけマイクを使用して練習した方がメリットは大きいということ。

とは言え、マイクを使用できない場合もあるでしょう。その場合は、マイクを意識して練習することが大事です。「マイクがある状態では、この発声はどのように聞こえるか」「この発声はしっかりとマイクに乗るか?」と意識しておけば、マイクを使わずとも上手く練習できるでしょう。

自分のスタイルを作り上げていく

一定の練習期間を積むと、自分の得意・不得意、できること・できないことがよりはっきりと理解できるようになっているはずです。

例えば、

- 「〇〇な発声は簡単にできるが、△△な発声は上手くできない」

- 「〇〇な音色を作ると良く聞こえるが、△△な音色を作っても良い感じに聞こえない」

- 「自分の声の特徴は〇〇だと認識していたが、歌声は意外にも△△の方が適していた」

- 「練習してみると、意外と〇〇な方向性に伸びた」

- 「この音階はいくら練習しても出せない」

- 「他人にはこの部分はよく褒められる」「逆に、この部分は向いてないと言われる」

など。

こういうものを経験していくうちに、自分の歌声における、

- できること、できないこと

- 得意なこと、不得意なこと

- 良く聞こえるもの、悪く聞こえるもの

などが整理できるようになります。

すると、必然的に自分の歌い方が出来上がっていきます。

基本的には『できること・得意なこと・良く聞こえるもの・褒められたもの』というプラス面を中心にして作り上げていきます。

例えば、

- 透き通る声が得意なので、クリーンな透明感のある歌い方をしよう

- 力強い声が得意なので、パワフルに迫力ある歌い方をしよう

- 裏声が得意なので、裏声をたくさん使う歌い方をしよう

- 「オ」の母音の響きがいいので、全体的に「オ」に寄せた歌い方をしよう

などのように、色々な方向性の決め方があります。

もちろん、歌の全てを得意な領域に持っていくことは難しいですが、できるだけ得意な部分を活かすことを意識すれば、魅力的な歌声を作り上げることができるでしょう。

自分の歌い方を作り上げるためのチェック項目は、以下の記事で詳しくまとめています↓

-

-

自分に合った歌い方を見つける【ボーカルスタイルの決め方】

続きを見る