今回は「初心者から歌の練習を始める時、何から始めたらいいのか」というテーマについて。

初心者は、以下の流れで取り組むといいのではないかと考えられます。

- 自分の声のタイプを理解する

- 「地声」と「裏声」を認識し、分けて出せるようになる

- ”今の自分”に歌える歌をたくさん「なぞる」

- 基礎のボイトレをする

- 歌の能力の全体像を把握する

目次

①自分の声のタイプを理解する

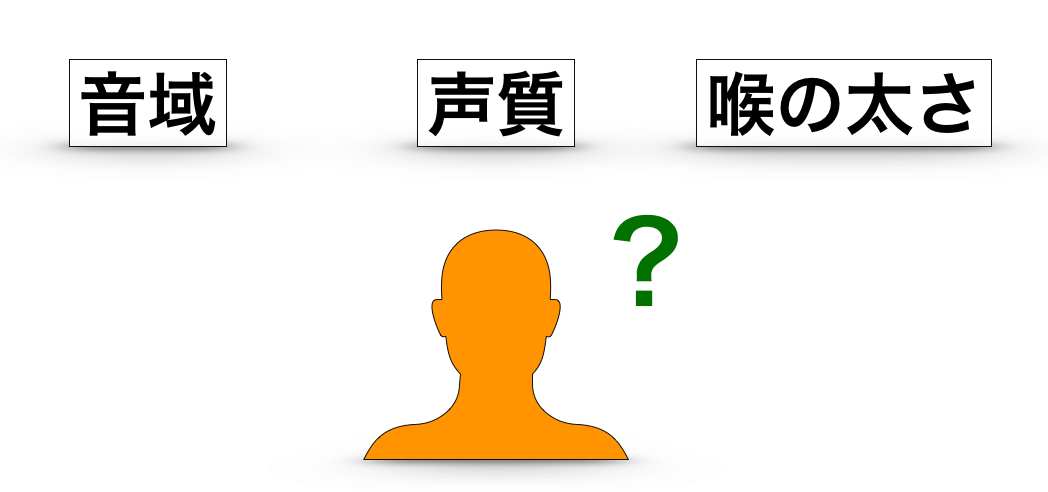

まず、自分がどんな声帯を持っているのか、どんな喉を持っているのか、という『声のタイプ』を理解することが重要。

なぜなら、喉や声帯の形は人それぞれに違い、それに適した成長ルートも人それぞれに違うからです。自分のもっている声帯に合った道を進まないと上手く成長できないので、自分の声のタイプを理解するのが大事になります。

とはいえ、そこまで難しく考える必要はなく、

- 音域のタイプ

- 声質のタイプ

- 声が太い・細い

という3つを理解しておけばいいでしょう(*声変わりが終わっていない場合は、声変わりも考慮に入れて考える必要があります)。

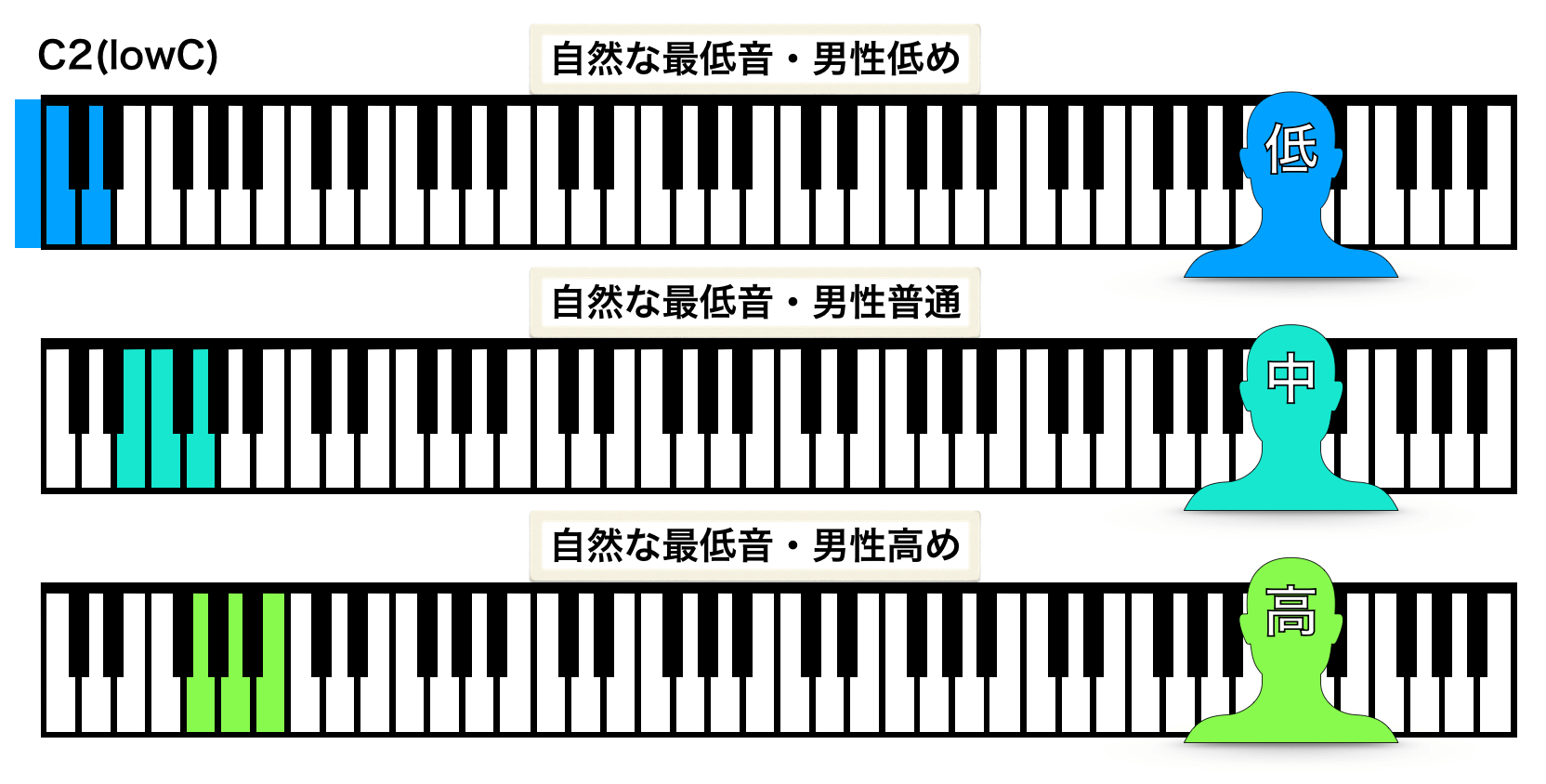

⑴ 音域のタイプ

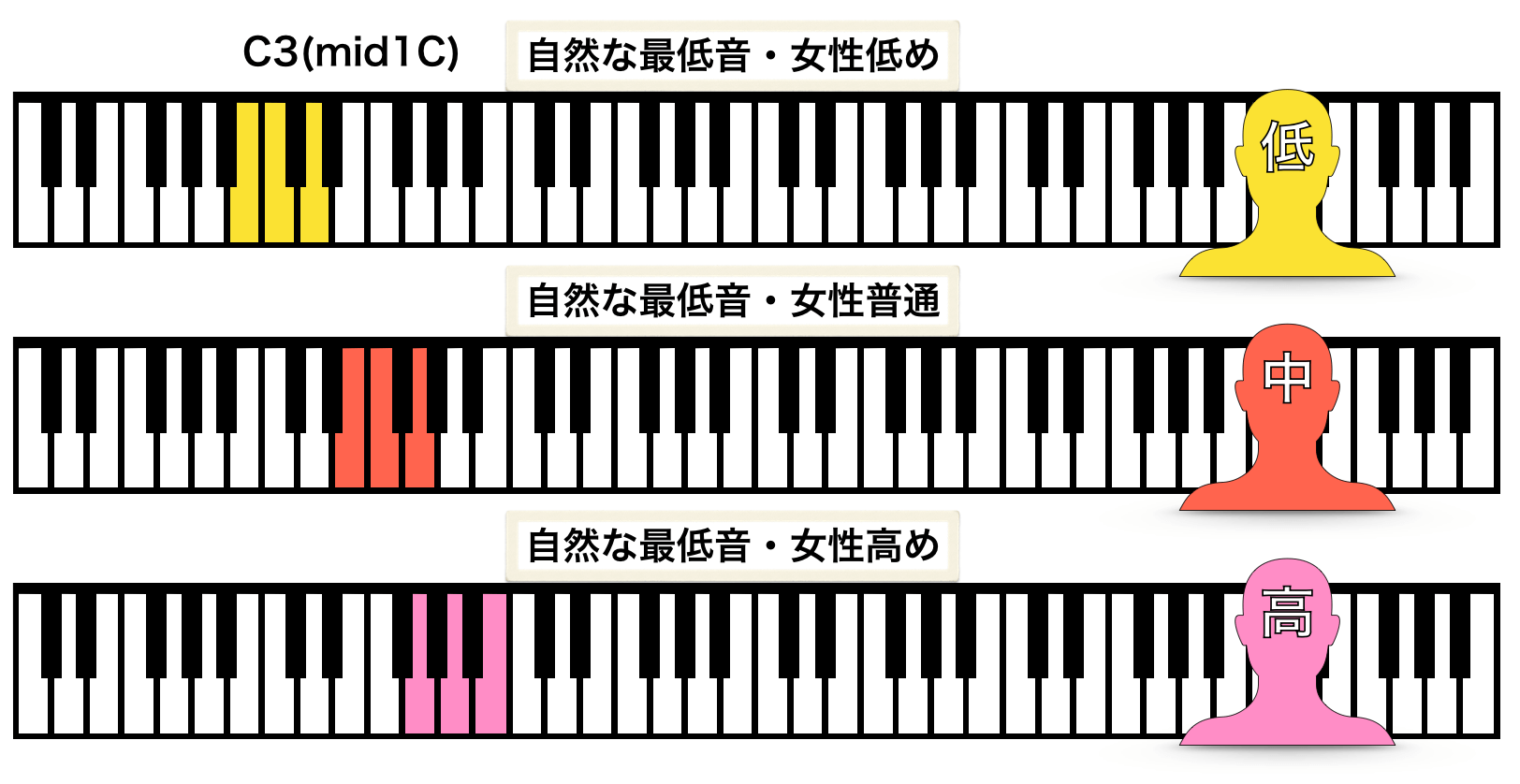

自分の声は「低い」「普通」「高い」のどれに当たるか。

これを測るときは、『自然な最低音』に着目するとわかりやすいです。

自然な最低音とは、「限界の最低音」「頑張って無理に出した最低音」「音になるかならないかくらいの最低音」ではなく、『楽な状態で、しっかりと音にできる最低音』です。

- ある程度大きな声量が出せる範囲の最低音

- 喉に全く力を入れずに、低めに「はぁ」と大きくため息をついた時の音階

などが目安です。

そうすると、この自然な最低音によって、声帯のタイプの大まかな目安がわかります。

*これらはあくまでも大まかな目安なので、必ずそうなるというわけではありません。

クラシックでは、それぞれ『バス・バリトン・テノール・アルト・メゾソプラノ・ソプラノ』という風に呼ばれます。

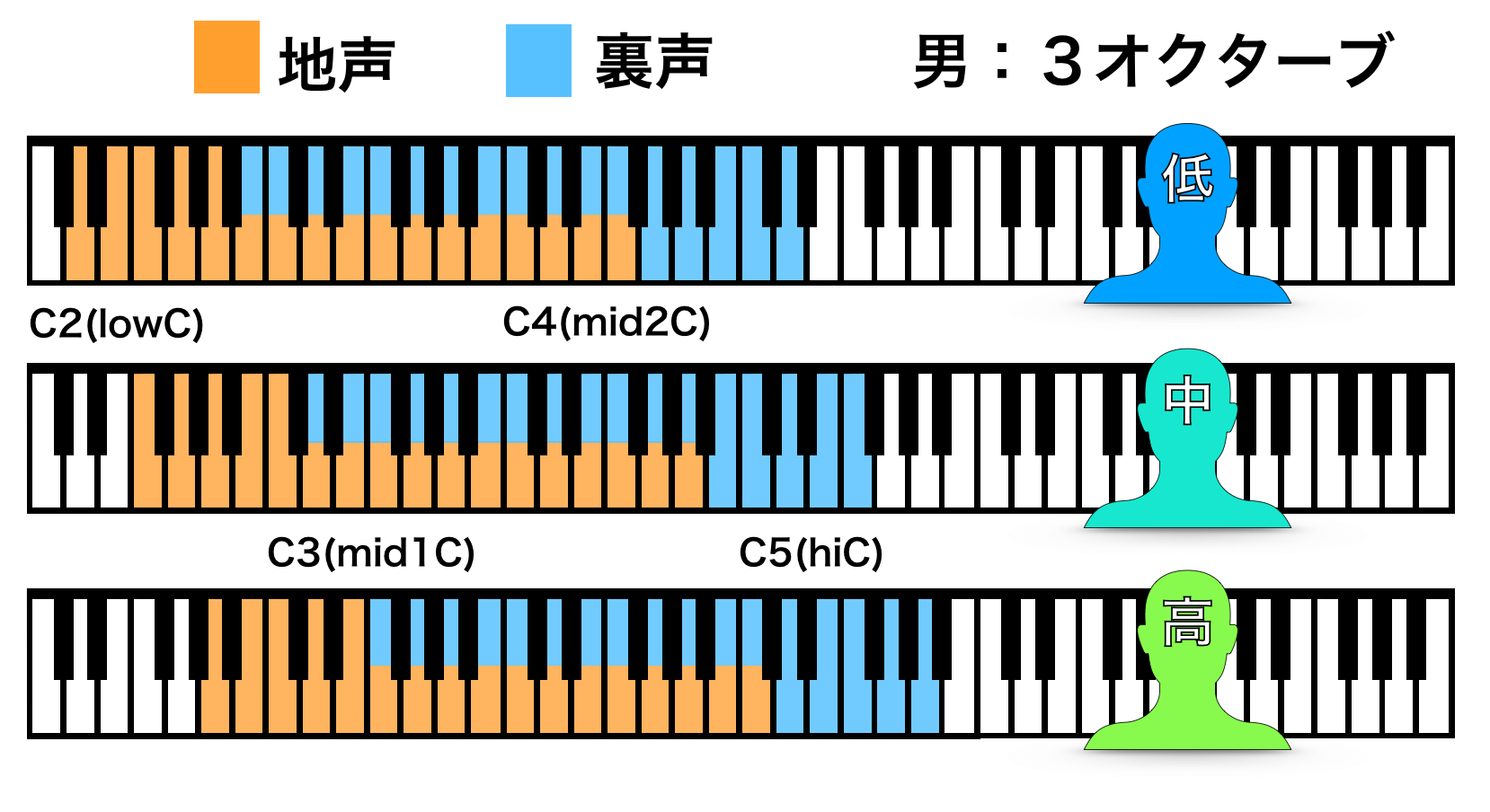

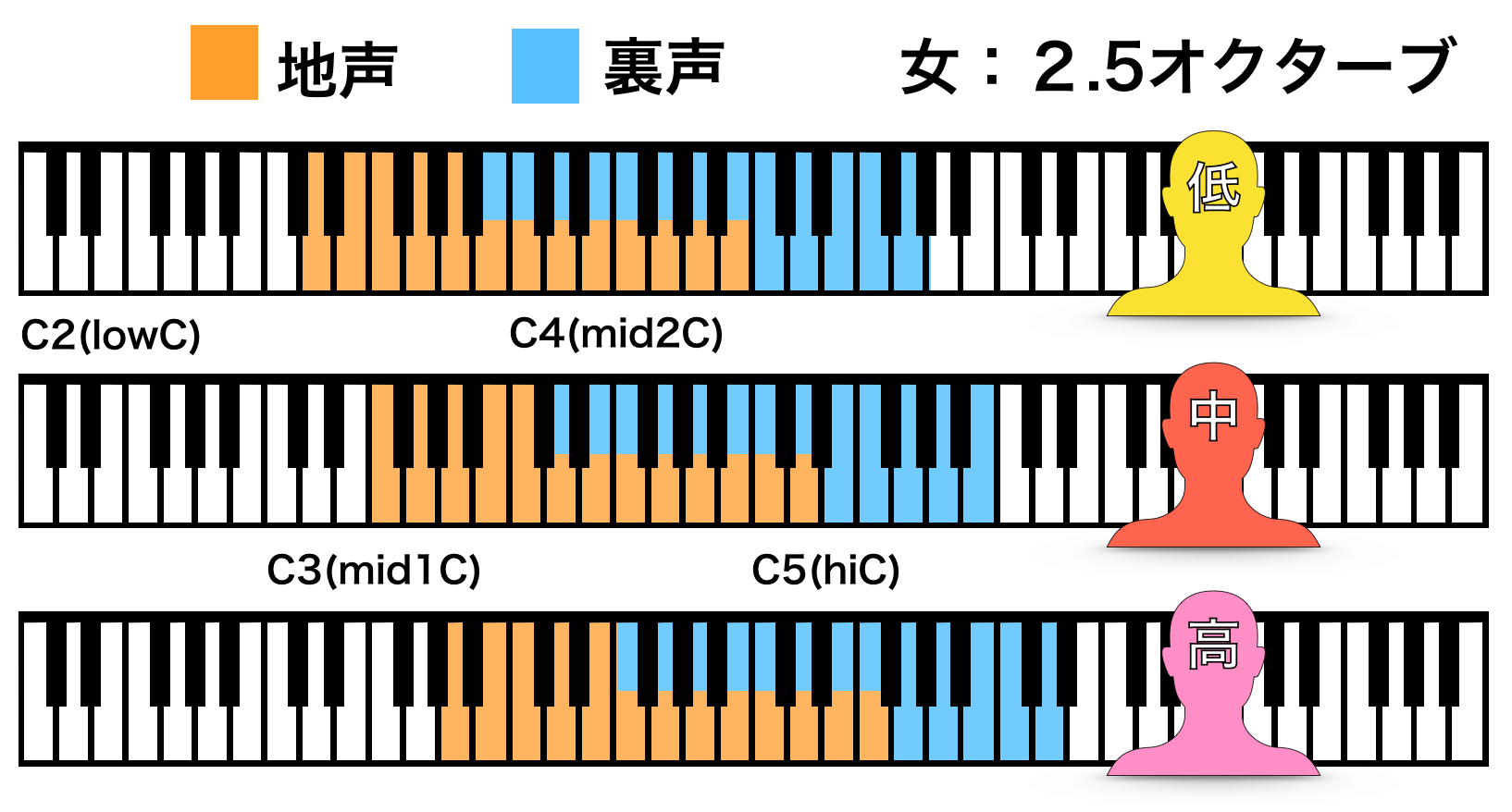

基本的には、『声が低い人→低音域が得意』『声が高い人→高音域が得意』のように、声帯のタイプに沿って得意な音域が決まってきます(*下図もあくまで例)↓

初心者のうちは、完全に決めつけなくてもいいので、ざっくりとでも「自分は声が低いタイプかも」「声が高いタイプかも」「普通っぽいかも」という感じで、意識しておくだけでも上手く成長しやすくなるはずです。

-

-

声帯の『音域タイプ』について【魅力的な音域帯は人それぞれ決まっている】

続きを見る

⑵ 声質のタイプ

「どんな声質を持っているのか?」という部分です。

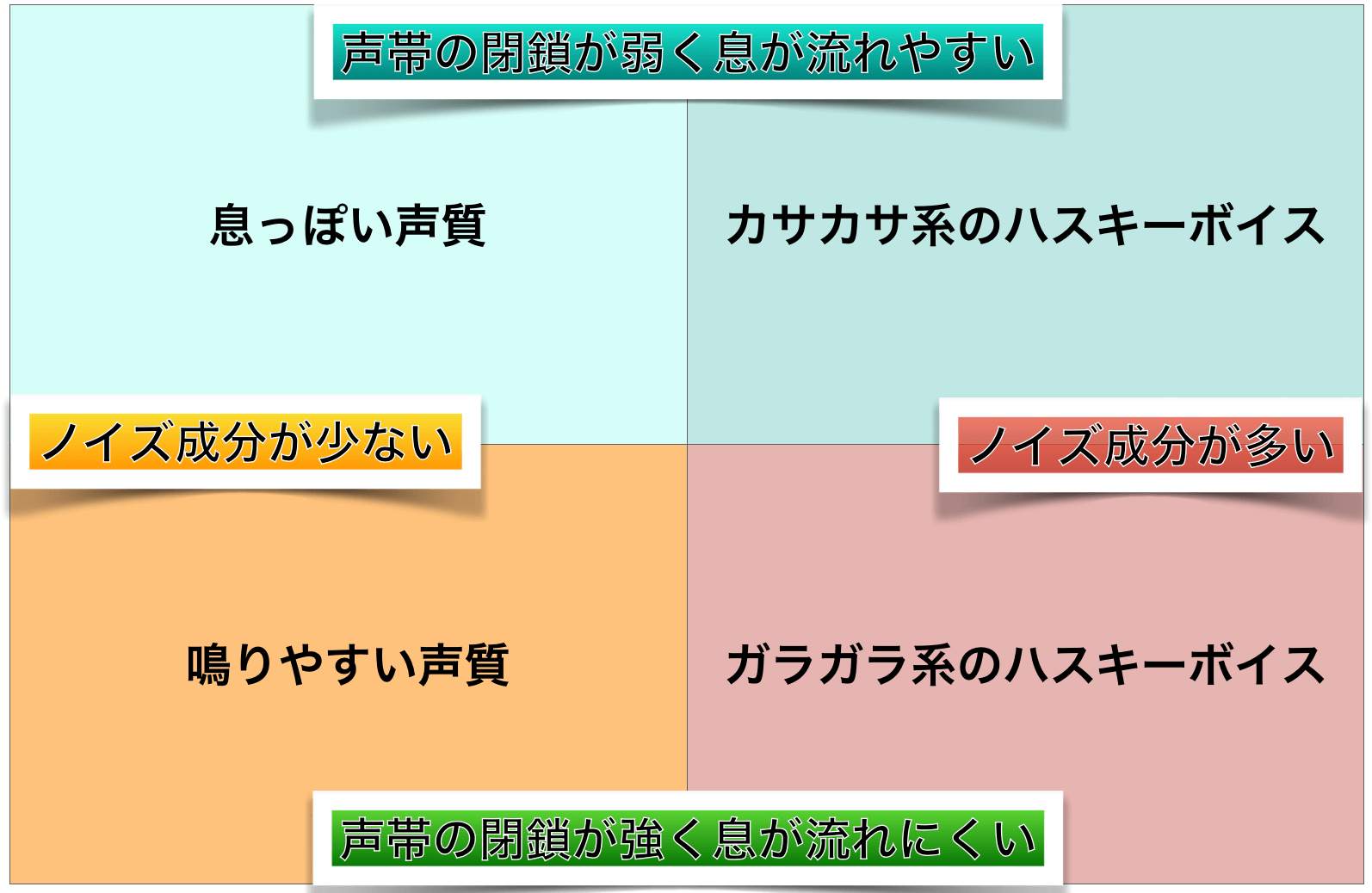

声質は大まかに分類すると、

- 息っぽい声質

- 鳴りやすい声質(芯のある声質)

- ハスキーボイス(カサカサ型)

- ハスキーボイス(ガラガラ型)

という4つのタイプに分類できます。

わかりにくい人は、まずは「息っぽい」のか「鳴りやすい」のか、という2択で考えるといいと思います。

もちろん、中間的な「普通」というタイプや、どこにも属さない「例外」のタイプの人もいるでしょう。

また声質に関しても、息っぽい声質の人は透明感のある発声が得意になりやすいですし、鳴りやすい声質の人はくっきりとした力強い発声が得意になりやすい傾向があります。

ただし、あくまでも傾向であり、先ほどの『音域』と比べると、『声質』はある程度コントロールできるとも言えます。しかし、完全に自由で思い通りになるわけでもないので、自分の声質をしっかりと頭に入れておく必要はあります。

-

-

歌における声質のタイプについての研究

続きを見る

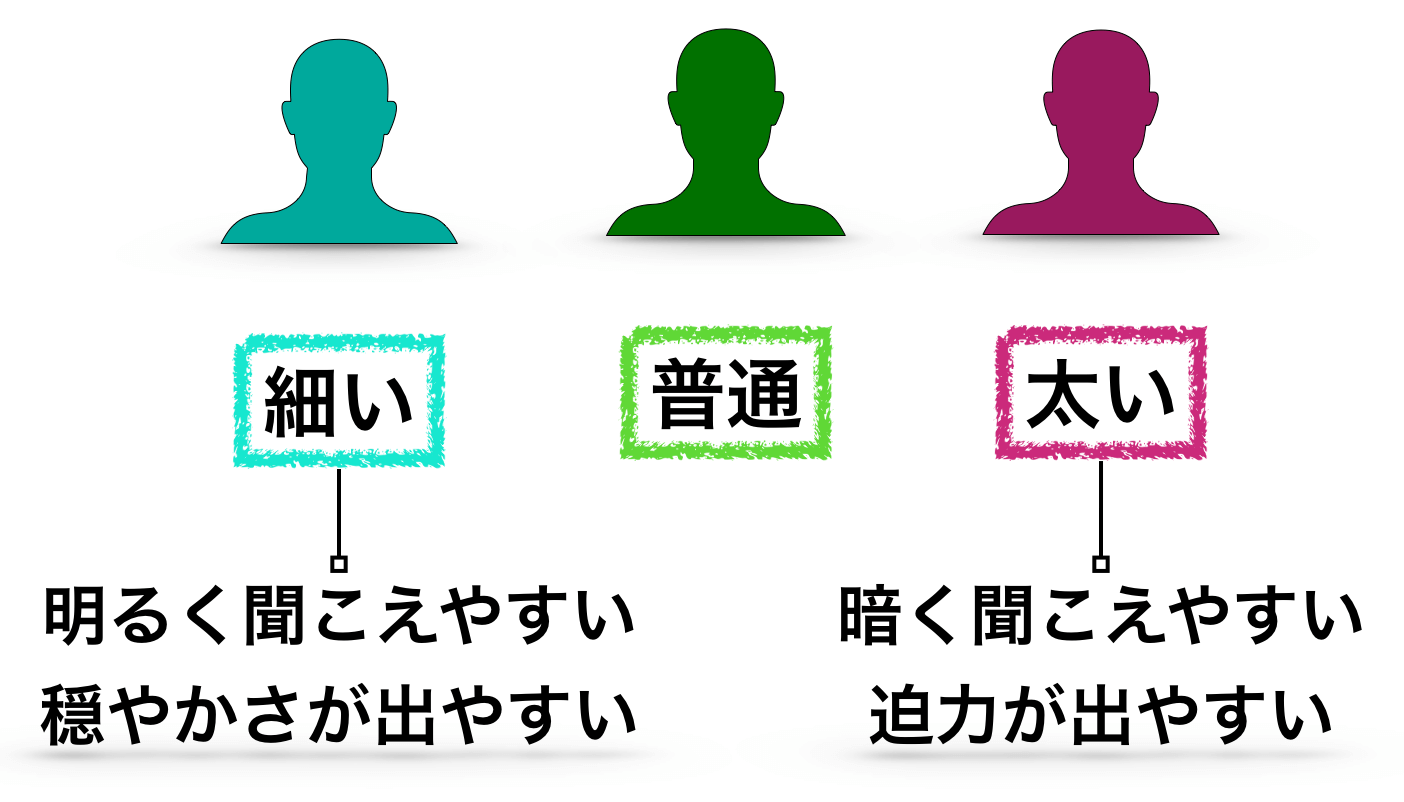

⑶ 声が太い・細い

「太い声」「普通」「細い声」のどれに当たるか。

声の太さ・細さというのは、ある程度コントロールできる面もありますが、元々のフラットな状態の声の太さ・細さは人それぞれ決まっています。

これは、人それぞれ骨格が違うからですね。

例えば、楽に「あーー」と発した時、太い喉を持っている人ほど太い音色になり、細い喉を持っている人ほど細い音色になります。

ここで、細い喉を持っている人が思いっきり喉仏を下げると、確かにある程度太い音色を作れます。しかし、太い喉を持っている人が同じように喉仏を下げると、さらに太い音色になります。

この場合、細い喉を持っている人がいくら頑張っても、太い喉を持っている人の太さには敵わないということになります。もちろん、『細い音色』をテーマにすると、立場が逆転します。

これが、コントロールできる範囲の違いですね。

つまり、自分が持っている喉を理解しておくことで、自分はどれくらいの音色の太さ・細さをコントロールできるのかを把握することになります。

この「太い声」「細い声」に優劣はないのですが、ある程度受け入れなければいけない面がありますので、自分の声は太いのか、細いのか、普通なのか、というところを把握しておきましょう。

声の太さ・細さに関しては、こちらの記事にもまとめています↓

-

-

太い声の出し方について【声の太さは咽頭腔が作る】

続きを見る

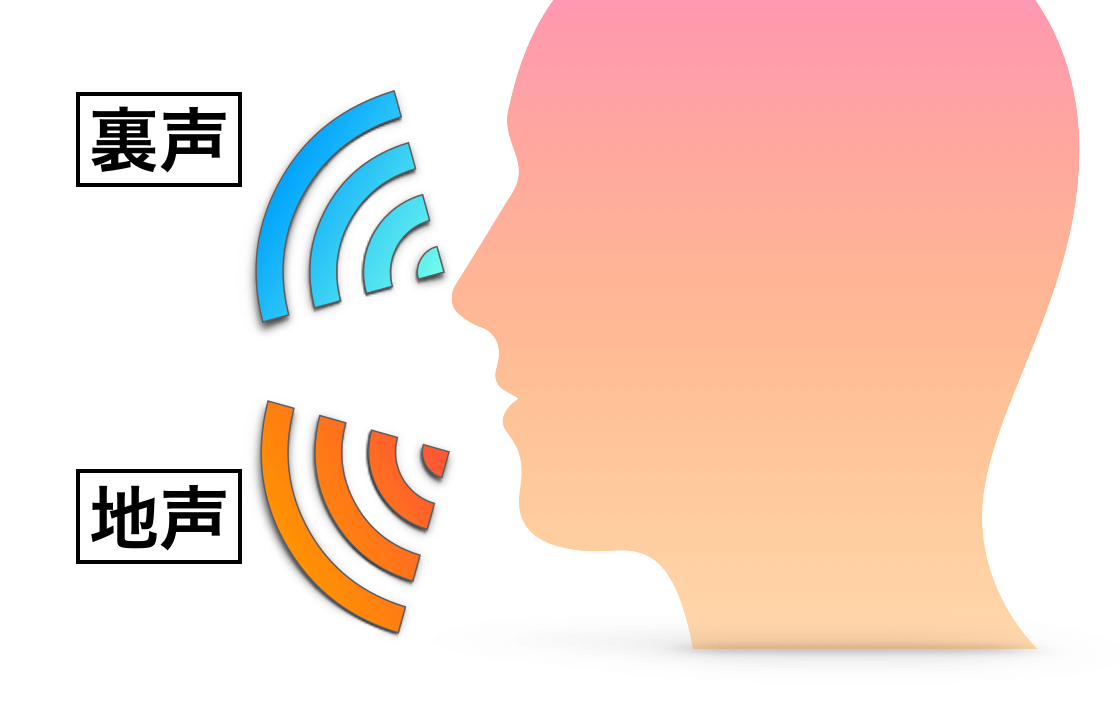

②「地声」と「裏声」を認識し、分けて出せるようになる

これはすでにできている人もいるかもしれませんが、「自分の地声はコレ、自分の裏声はコレ」と理解し、それを発声できるようになることが大事だということです。

もちろん、声の質や精度、音域などは後々鍛えていくものなので、そこは全く気にしなくていいです。

また、裏声は最初出せない人もいるので、その場合はまず「出せない」ということを自覚することが大事です。練習すれば、そのうち出せるようになります。詳しくは『裏声の出し方について』。

なぜ地声と裏声をしっかりと理解する必要があるのかというと、

- 歌を歌う上での基礎になるから

- プロの歌を聴いた時に、声の判別ができるようになるから

という二つです。

特に、プロの歌声などを聞いた時にも、「ここは地声から裏声に切り替えている」「ここは裏声だけで歌っている」などが正確にわかるようになれば、結果的にそれは自分のトレーニングに活かされるのでメリットは大きいです。

仮に、「裏声を歌の中で使う予定はない」という場合でも、『裏声を使わない』のと『裏声を使えない』のは大きく違うので、やはり大事なポイントになります。

〇〇ボイスは、考えすぎない方がいい

「チェストボイス」「ミックスボイス」「ミドルボイス」「ヘッドボイス」「ホイッスルボイス」「ベルティングボイス」・・・などなど、世の中には「〜ボイス」と名称がついた言葉がたくさんあります。

そういう名称を見るたびに、意味を調べることになるでしょうが、厄介なことに時代や、歌の流派によって言葉の意味が違うことが多々あります。

その結果、初心者は「何が正しいのかよくわからない」と迷ってしまうことになりますが、この迷っている状態が一番良くないです。

迷ってフラフラするくらいなら、何も知らない方が断然良いと思います。

なので、初心者のうちは色々な「〇〇ボイス」のことは、考えずに「地声」と「裏声」だけを考えておけばいいと思います。色々な言葉に惑わされるくらいなら、その方がお得になるでしょう。

もちろん、そういう名称を追求したい人は、追求して全く問題ないです。

ただ、「人によって言ってることがバラバラだ。わけわからん。」と迷った時は、『地声と裏声だけ考えておけば損はない』という言葉を思い出してください。

-

-

声区の種類について【歌においてどう考えるのがベストか】

続きを見る

③”今の自分”に歌える歌をたくさん「なぞる」

ある意味当たり前のことなのですが、歌が上手くなるために一番大事な練習は、たくさん「歌を歌うこと」です。

ボイトレと言えば、特殊な発声練習などをイメージするかもしれませんが、これらは二の次。

- 歌を歌う練習:総合練習。全体の能力を高める。

- ボイトレ:部分練習。トレーニングの種類によってどの能力にアプローチするかが変わる。

なので、まずは歌を歌う練習をたくさんしましょう。

そして、初心者は歌を歌う練習の中の『歌を”なぞる”練習』が一番いいと考えられます。

『なぞる練習』とは

「なぞる」とは、プロのシンガーの音源に合わせて一緒に歌うということです。

「なぞる」という行動は、初心者の能力を効率良く高められる練習方法だと言えます。

例えば、子供の頃誰もが文字を書く練習をしたと思いますが、最初はお手本を「なぞる」練習から始めましたよね。そして、だんだんなぞらずにかけるようになっていく。

同じように、歌も最初はなぞる練習をして、お手本に引っ張られるような形で練習することで、色々な基礎力が高まっていきます。

そして、たくさんなぞっているうちに、「お手本なし(=カラオケ)でも歌える気がする」「お手本が邪魔だな」という気持ちになってくるはずです。その感覚が芽生える頃には、初心者とは言えないくらいの能力になっているでしょう。

知識はいらないのか?

「何の知識も必要なく、とりあえず歌をなぞればいいのか?」と心配する人もいるでしょう。

確かに、知識がないよりはあった方が良いとは言えますが、なくても大丈夫です。あえて、言えば『地声と裏声だけ理解しておく』のは必要だと思いますが、これは前の項目で潰しています。

他の知識については、体験のない知識を身につけるよりも、実際に体験してから色々な知識を身につける方が効果的だとも言えます。

『とにかくまずはやってみる』というのが一番大事かと。

しかし、なぞる練習には守るべきルールが二つあります。

- 自分の声が聞こえにくい状態でなぞるのは避ける

- 今の自分の能力(音域)に合った曲を選ぶ

⑴自分の声が聞こえにくい状態でなぞるのは避ける

密閉型のイヤホンやヘッドホンを使って、お手本を両耳で聞きながら歌うなど、自分の声が聞こえにくい状態でなぞると、お手本の声に引っ張られて自分の声を良く出せているように感じてしまうことがあります。

つまり、実際には上手く歌えていないのに、上手く歌えていると勘違いしてしまっている状態です。

勘違いしていてもいつかは気づくことなので、大きな問題というわけではないのですが、時間を無駄にしてしまうので、最初から気をつけておくに越したことはありません。

スピーカーで聴きながら歌う、イヤホンを片耳だけにする、イヤホンをゆるく耳にはめるなど、自分の声が聞こえやすい状態でなぞることが望ましいです。

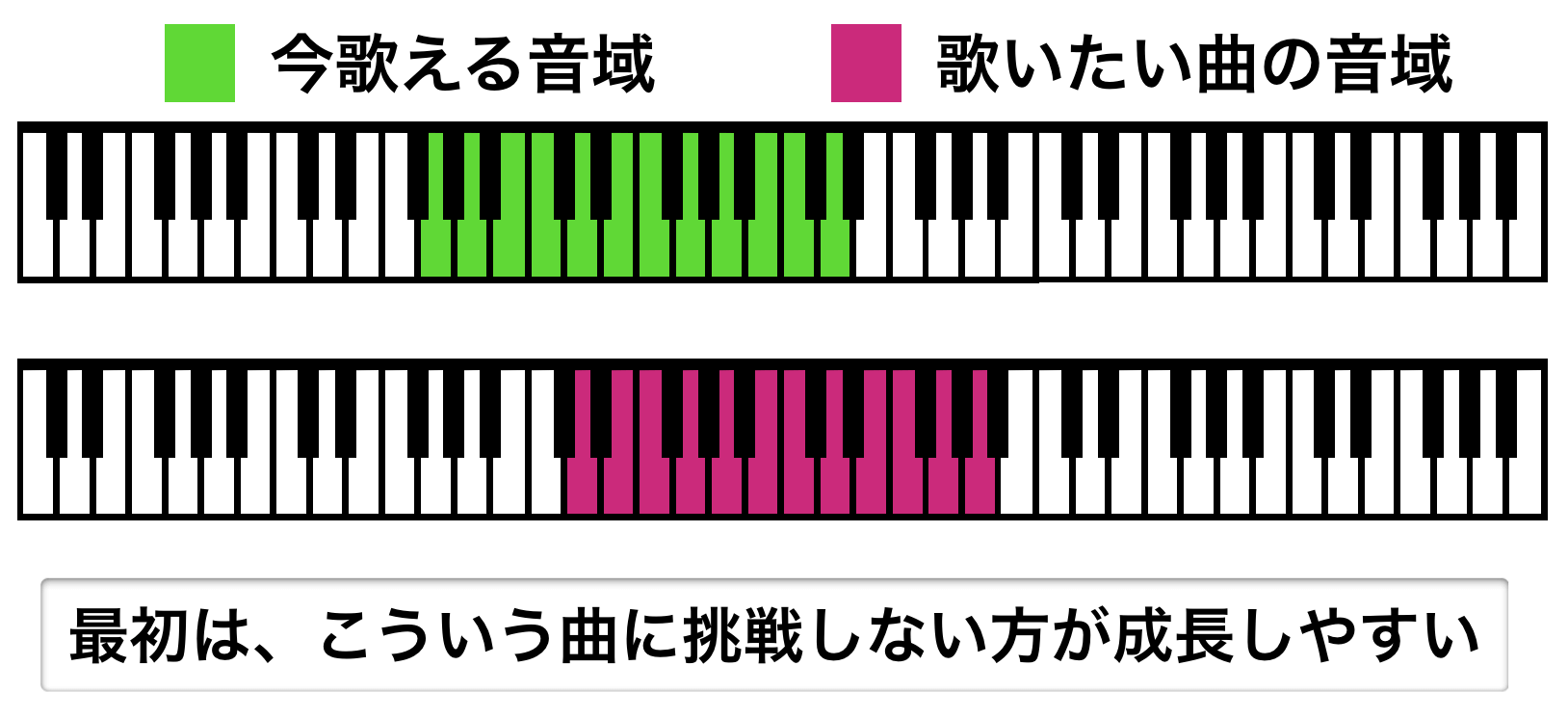

⑵今の自分の音域(能力)に合った曲を選ぶ

これが最も大事なポイントですが、今の自分の音域(能力)で一番歌いやすい曲から練習しましょう。

つまり、「高音が出ない」「音程がきつい」「苦しい」といった曲は、”現在の自分”には適していないということです。

- 未来の自分が歌えるようになりたい曲

- 現在の自分の能力で最も歌いやすい曲

①ではなく、②を選ぶということですね。もちろん、①と②が合致しているのなら、それはそれで問題はありません。

ただ、多くの人は①だけで選んでしまいやすいので、そこに気をつけなければいけないということです。

なぜ、音域に無理がない曲?

音域に無理がある曲は、そもそも「なぞれない」「練習にならない」ということが一番なのですが、無理のある曲を練習することで基礎が疎かになる上、間違った方向性へ進んでしまう可能性が高まるためです。

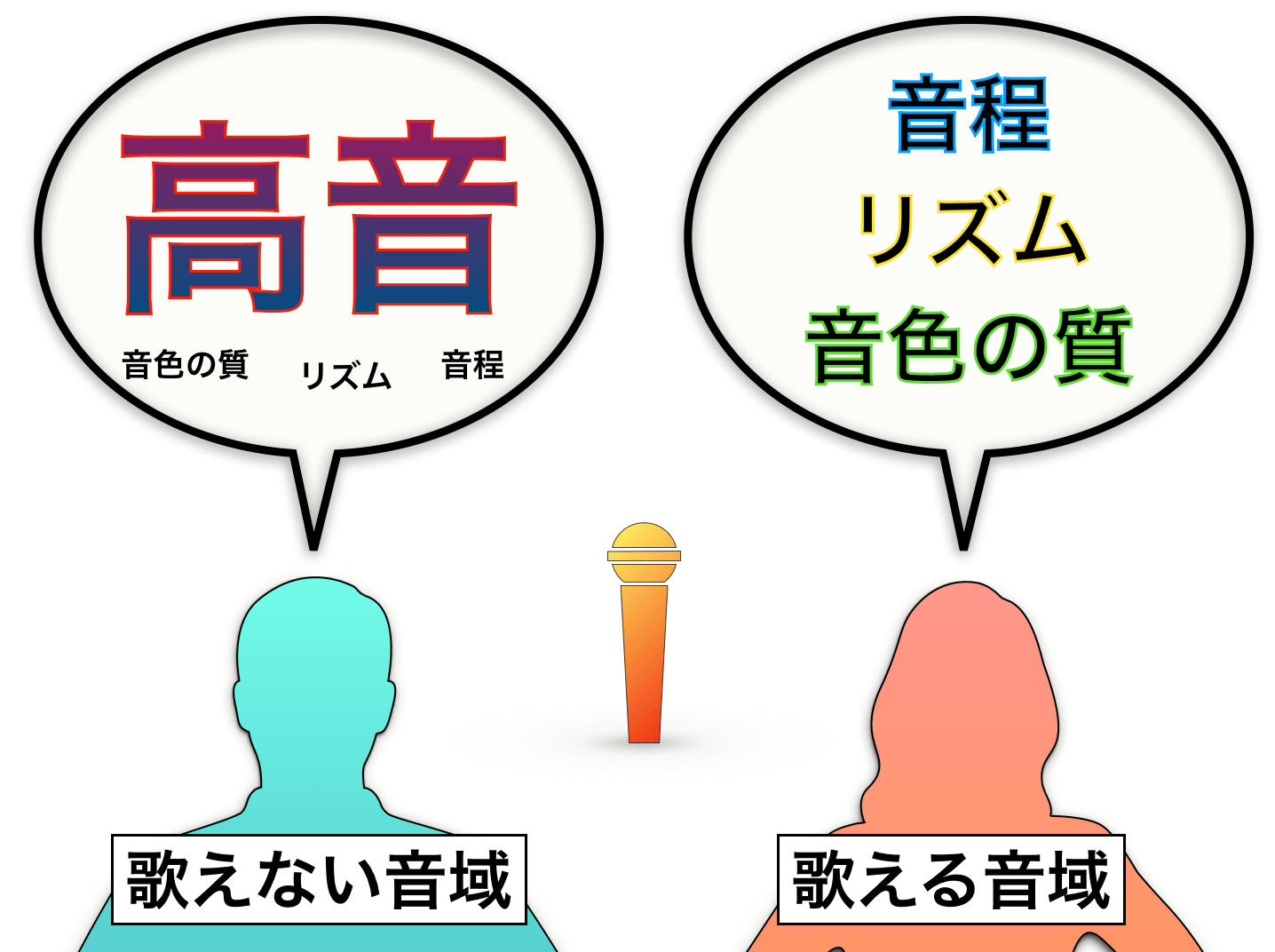

例えば、今の自分でも歌える音域の曲をたくさん歌い込めば、歌の『音程』『リズム』『音色の質』という重要な3要素に気が向きやすくなり、歌全体のレベルの向上につながりやすいです。

しかし、音域に無理がある曲を歌おうとすると、頭の中が「高い声・高音」でいっぱいになってしまい、他の重要な要素に気が回らなくなってしまいます。

そして、基礎ができていないのに高音ばかりに気を取られていると、成長が上手くいかなかったり、「間違った発声・変な癖の発声を身につけてしまう」などの失敗が起こるりやすいのです。

もちろん、必ず失敗するとは限らないのですが、仮に失敗しないとしてもトータルでかかる時間にそこまで差は出ないので、無難なルートを通った方がいいということです。

何事もそうですが、先に基礎を身につけてから応用に向かわなければ上手く成長できません。

-

-

歌の基礎練習について【「基礎」と「応用」の考え方】

続きを見る

問題点

一つ問題となるのは、声が極端に低い場合や音域が極端に狭い場合です。「今の自分の音域では歌える曲が見つからない」ということもよくあります。

こういった場合、工夫しましょう。

例えば、

- 自分が歌える音域だけを歌い、歌えない部分は一旦諦める

- 男性なら女性シンガーの曲のオクターブ下を歌う

- 女性なら声の高い男性の曲を歌う

- 曲のキーをアプリなどを使って変える

などの方法があります。

個人的には、ある程度歌いたい歌が歌える上、自分に合わせた調整ができるので、キー自体を変えてしまうのが手っ取り早くていいと思います(*iPhoneであれば、GarageBandという無料アプリでできます)。

ボーカルごとキーを下げるので、聴いた感じかなり違和感を感じるかもしれませんが、お手本の歌の上手さが変わっているわけではありませんので、お手本としては機能します。

しっかりと段階を踏んだ成長をするためには、ある程度の我慢は必要です。

-

-

声が低すぎて高い声で歌えないという問題と解決策について

続きを見る

④基礎のボイトレをする

歌の練習は「歌を歌うこと」が第一ではありますが、”ボイトレ”も有効活用することで成長を加速させることができます。

ボイトレは大きく分けると、

- 基礎のボイトレ

- 課題を集中的に解決するためのボイトレ

に分けることができます。

①は、スポーツで言うストレッチやランニングのようなもので、歌うための基礎力を身につけるものです。

②は、歌を歌う過程で出てきた課題に対して、トレーニングをするということです。例えば、「アゴに力が入ってしまうから、アゴの脱力を促すトレーニングをする」といった感じです。

この②に関しては、課題が人それぞれに違うので、ここでは具体的なことを述べることはできませんが、課題をしっかりと把握して、それに対して効果的なトレーニングを選択することで問題を効率よく改善させることができます。

今回は、①の基礎のボイトレについて触れておきます。

基礎のボイトレは、

- 息のトレーニング

- スケール練習

という二つが初心者にはおすすめです。

⑴息のトレーニング

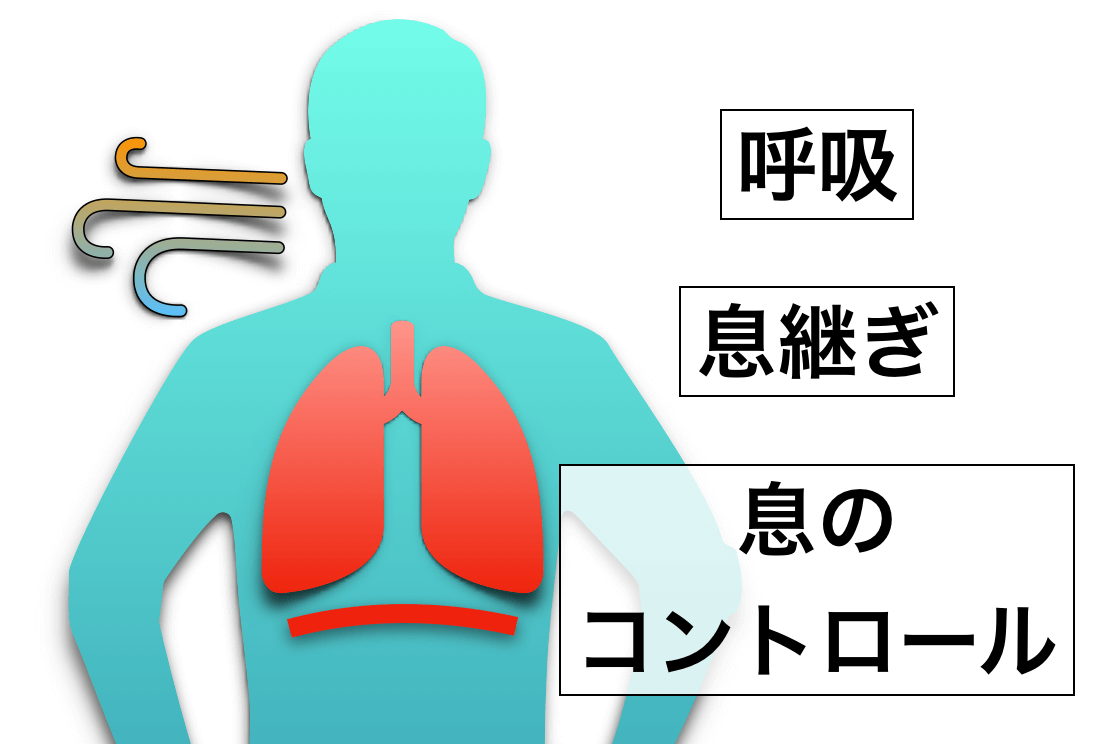

歌の基礎として重要なのが「呼吸」「息継ぎ」「ブレスコントロール」です。

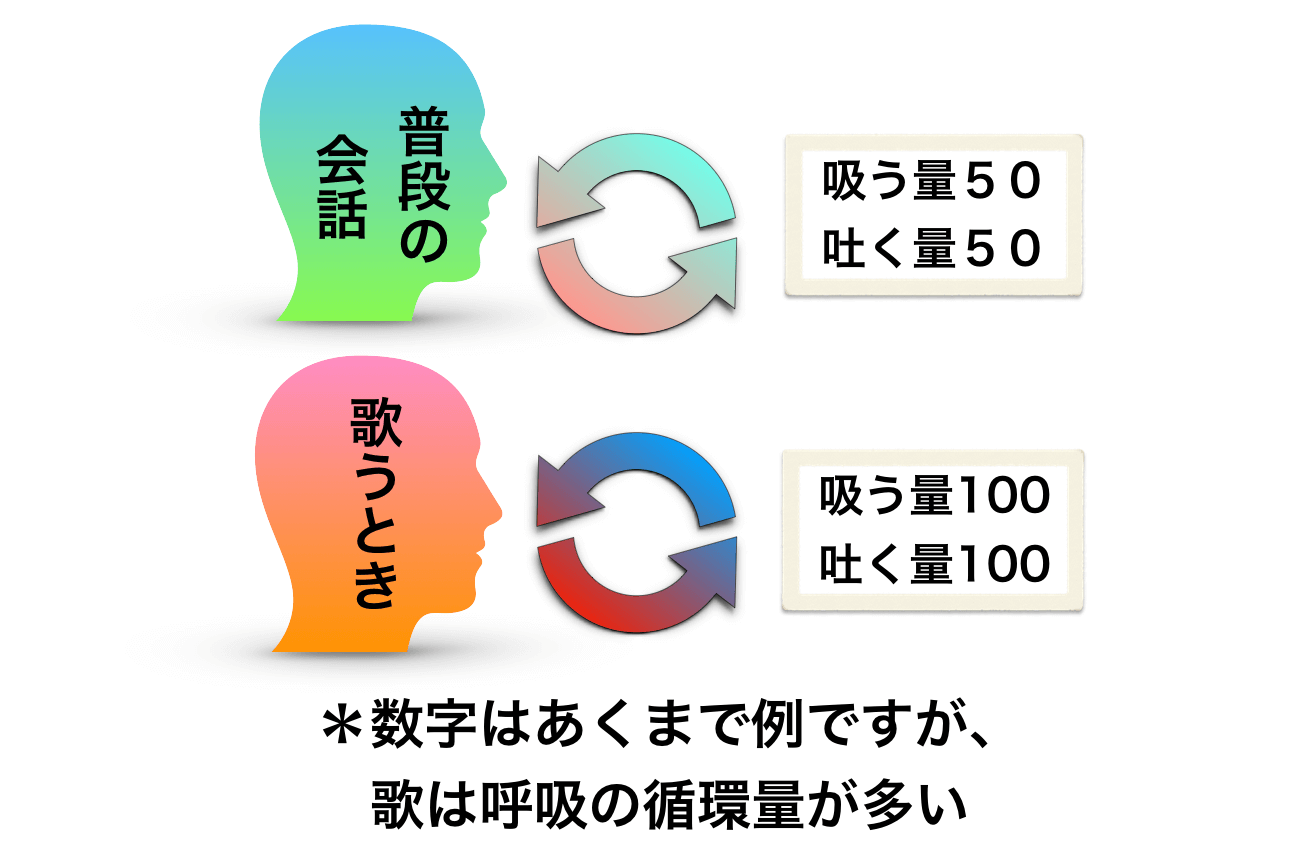

おそらく、「歌において最も重要なものは何か?」という問いに対するシンガーたちの回答率が、一番高いだろうと考えられるのが、『息』です。

歌うという行動は普段の会話などと比較すると、大量の息を循環させる作業になります。つまり、たくさんの息を上手くコントロールできる能力が必要になるということですね。

そして、初心者はこの歌の循環量に慣れていません。

なので、これを鍛えることが基礎トレーニングになるということですね。

また、息のトレーニングに関しては、間違った方向性へ行くことがほぼなく、失敗のないトレーニングだと言えます。そういう点でも、初心者にはオススメしやすいものです。

息のトレーニングは、まずは『ドッグブレス』から始めるのが一番おすすめです(*向き不向きはある)。

-

-

歌の息継ぎの仕方とブレストレーニングについて

続きを見る

⑵スケール練習

初心者のうちは、スケール練習が大きな効果を発揮すると考えられます(*もちろん、プロでもやっています)。

『スケール練習』とはピアノの音階(「ドレミファソ〜♪」)などに合わせて「あああああ〜♪」などと歌う練習です。

スケール練習は、特殊な発音などを繰り返すことで、鍛えたい部分への集中的なトレーニングができるという面もありますが、何より『音感』『リズム感』という基礎力の向上につながります。

スケールはある意味『簡略化した歌』とも言えるので、正確な音階(ピアノの音)に合わせて発声することで、歌の基礎力を高めることができるのですね。

なので、何をしていいか困った時は、スケール練習をしておけば決して無駄にはならないでしょう。発音は何でもOKですし、難しく考えず「ピアノの音に合わせる練習」くらいで考えておけばいいと思います。

一つ注意点として、ここでも無理な「音域」は捨てましょう。音域を広げるためにもスケール練習は使われるので、そういう点では多少無理をしてもいいのですが、特に最初のうちは無理しないことを心がけておく方がいいでしょう。

トレーニング音源に困っている方は、こちらも活用してみてください。

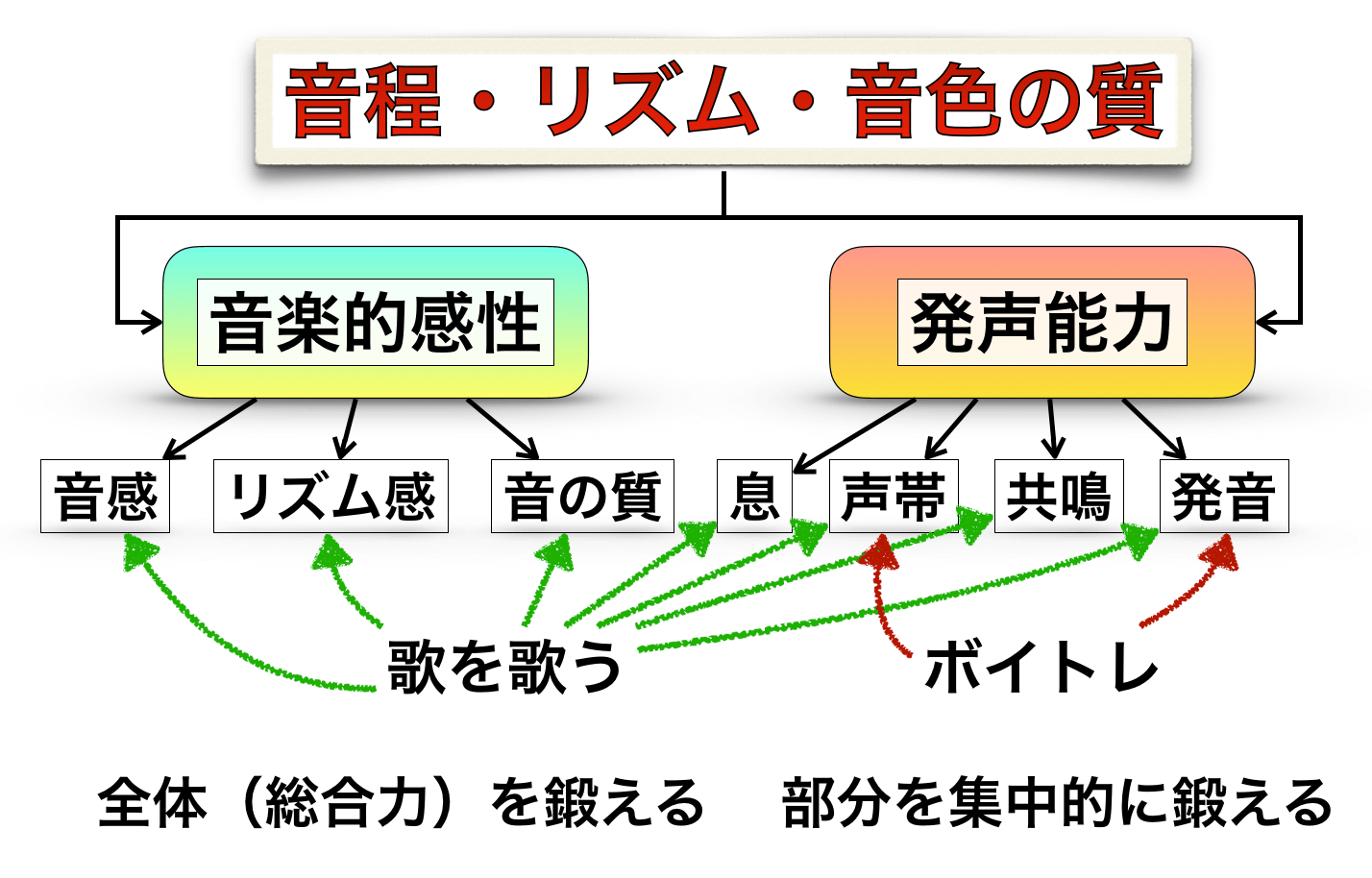

⑤歌の能力の全体像を把握する

最後に「そもそも歌って何?」「歌に必要な能力は?」という部分を言語化して理解しておきましょう。

これをしておくと、成長がかなりスムーズになると考えられます。

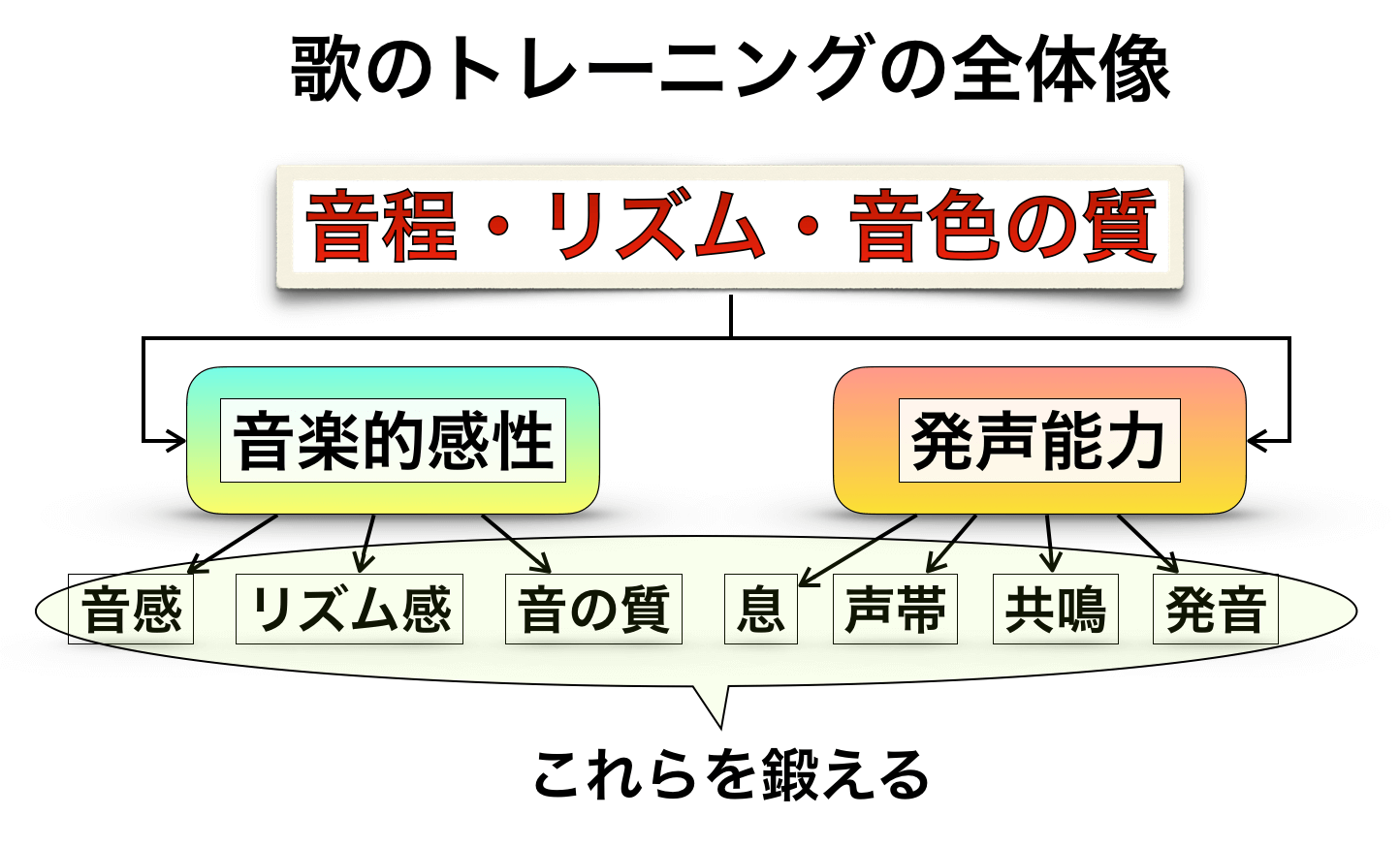

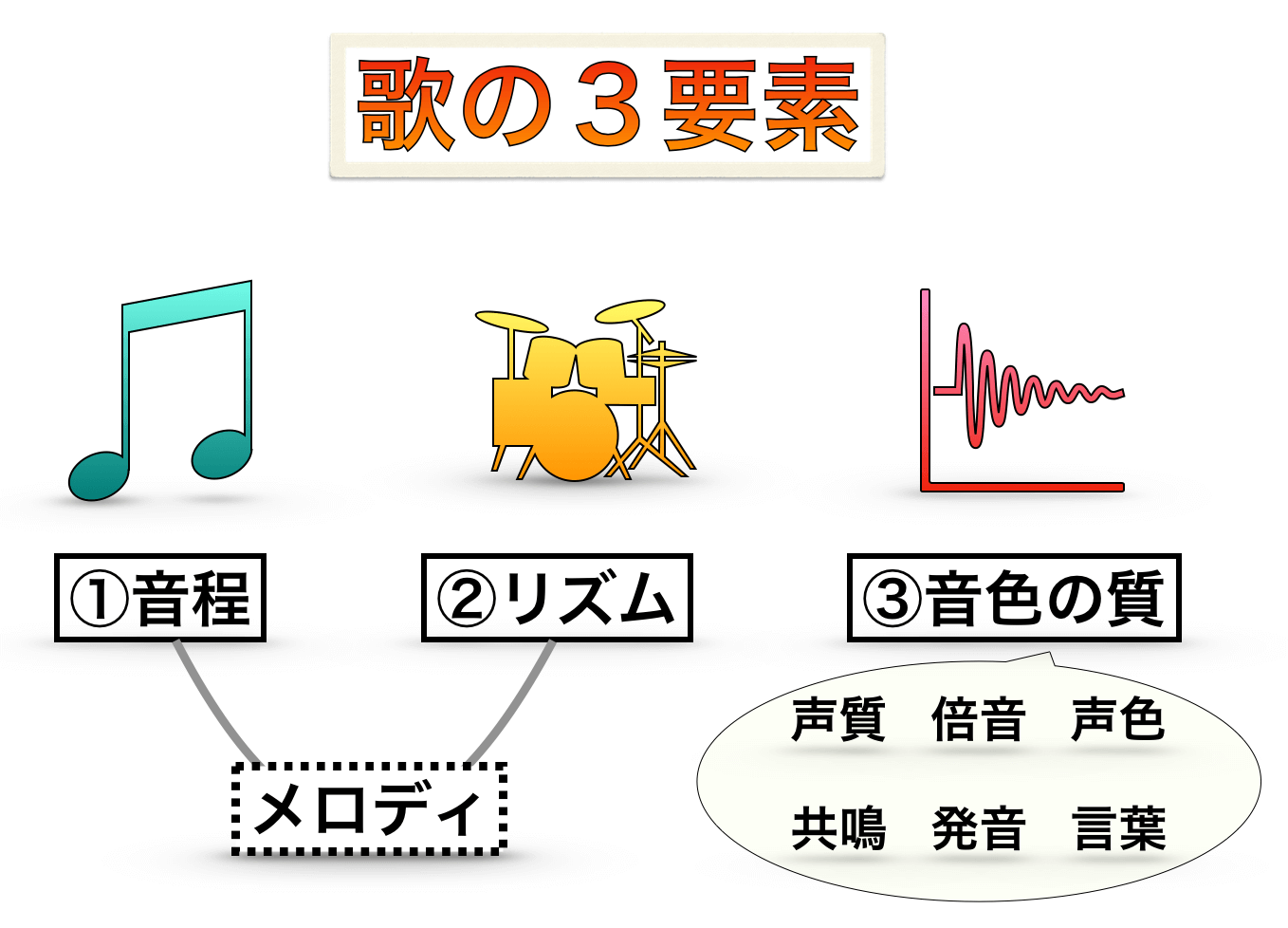

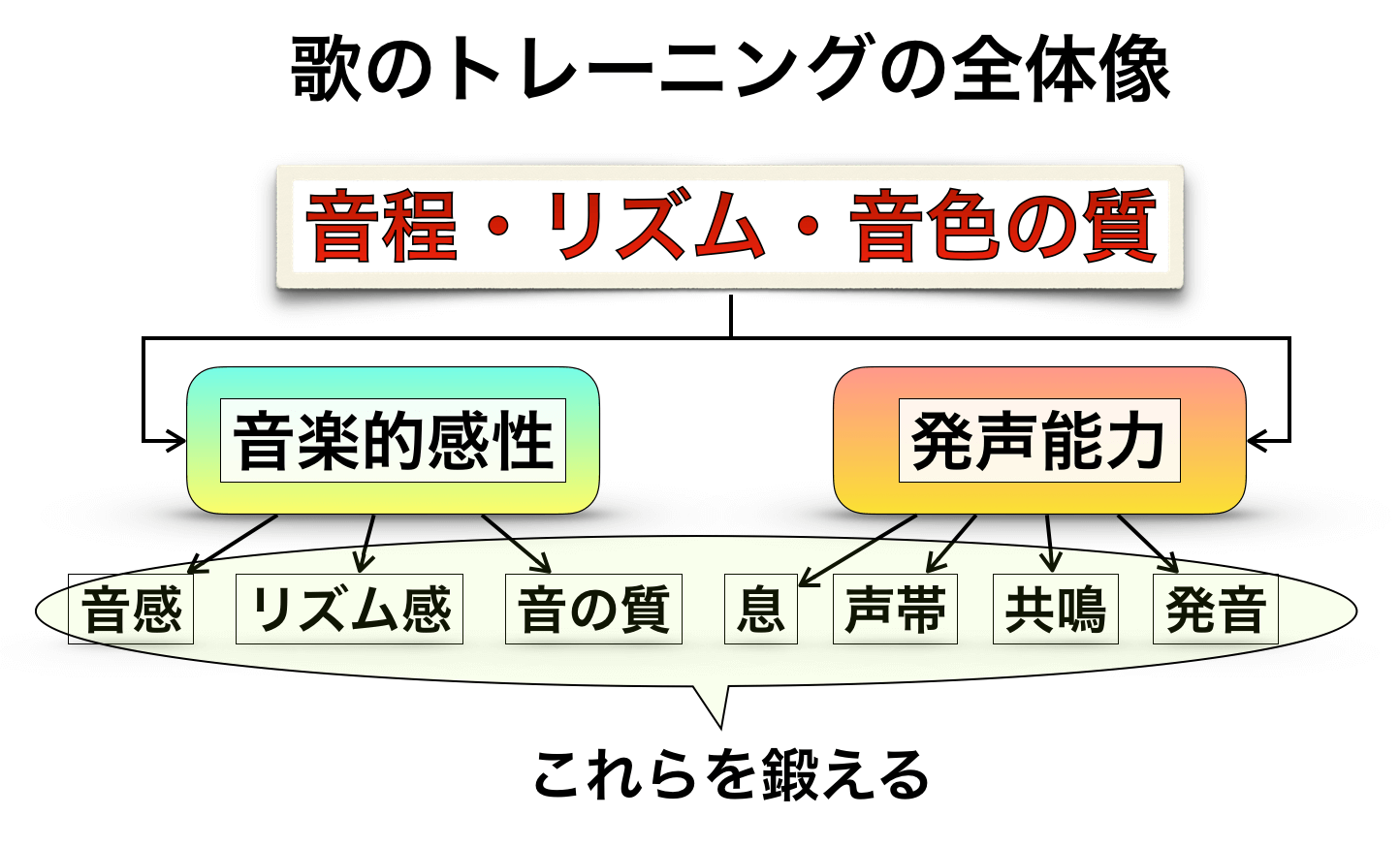

まず、『歌』というものは、3つの要素に分解でき、

- 『歌』=『①音程』+『②リズム』+『③音色の質』

と表現できます。

この3つが揃えば、歌が完成するということですね。

ということは、『歌が上手くなる』とは、この3つを良くすることと同じ意味なので、

- 歌が上手くなる=『音程を良くする』+『リズムを良くする』+『音色の質を良くする』

と表現できます。

シンプルな考え方ですが、初心者は意外とこの考え方から逸れてしまいやすい。

例えば、

- 歌が上手くなる=「高い声が出せるようになること」

- 歌が上手くなる=「大きな声量が出せるようになること」

などのように考えることがありますが、これは本質的ではありません。

本質的ではないものを最初から追いかけると、間違った道を進んでしまう可能性が高くなります。「なぞる練習」で、歌える音域の曲を選ぶのはコレが理由でしたね。

なので、歌が上手くなるための基本方針は、

- 音程を良くする

- リズムを良くする

- 音色の質を良くする

という3つのみであることを頭に入れておきましょう。

*ただし、「良くする」という概念は、音楽のジャンルによって変動することがあります。例えば、オペラの発声とハードロックの発声は、音色の質の良さの方向性が全然違います。「良い」という概念自体が変化することもあるという点に注意です。

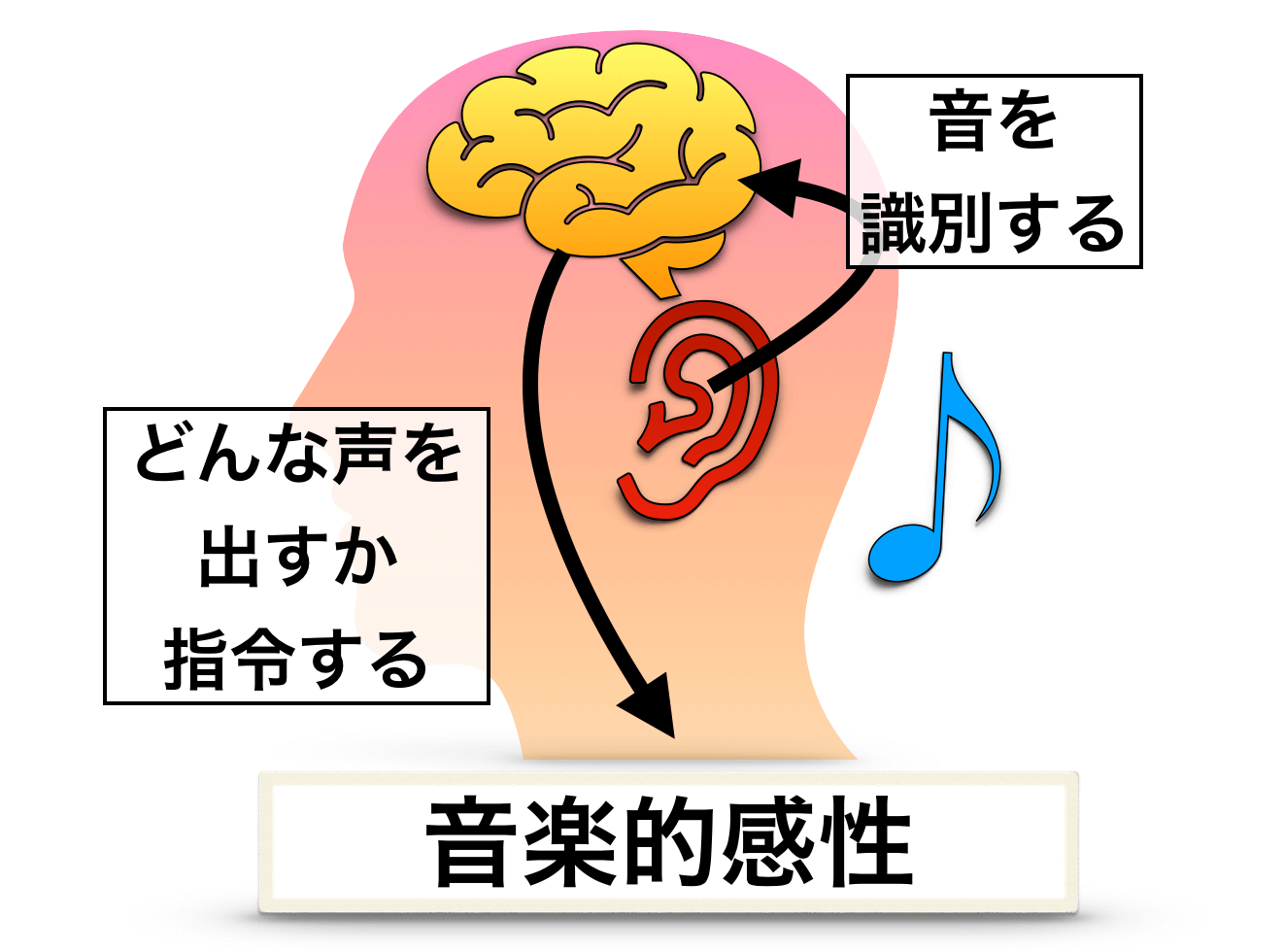

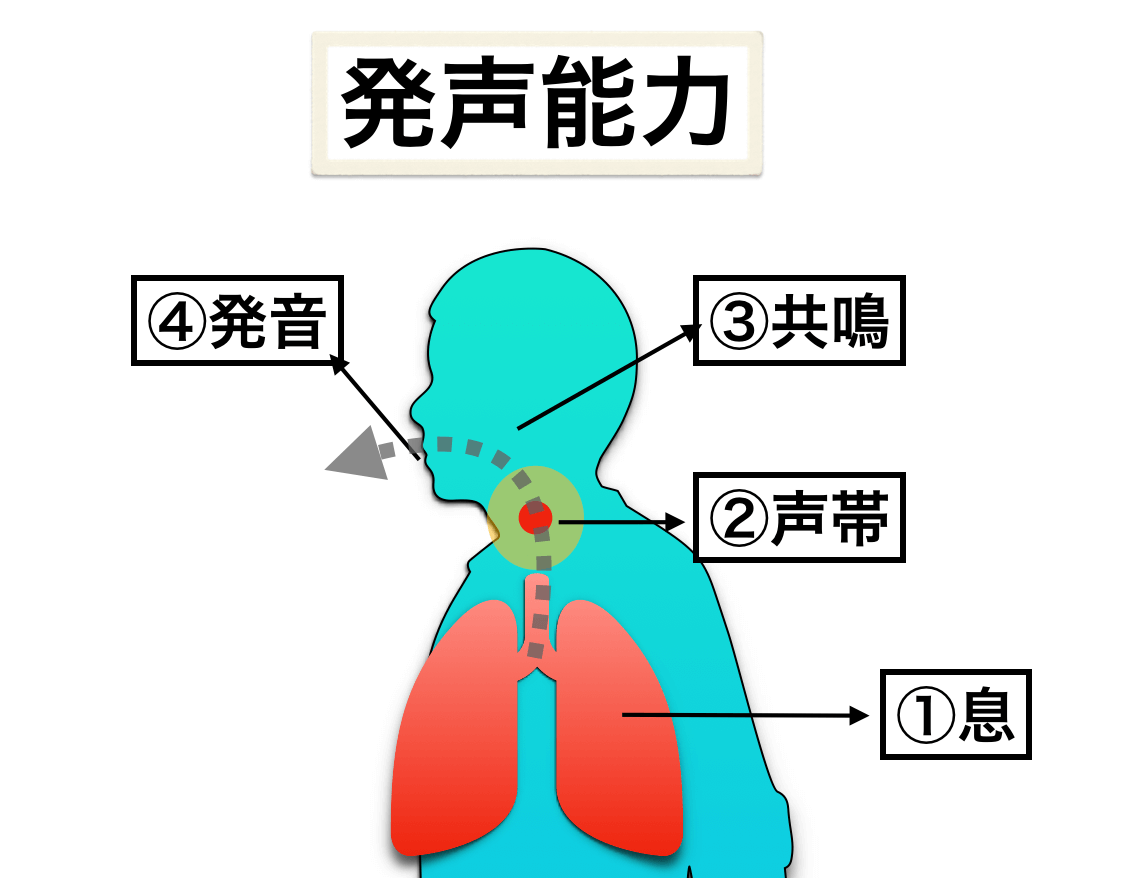

そして、さらに掘り下げると、この3つの良し悪しを決めているのが、

- 音楽的感性:音を判断する能力

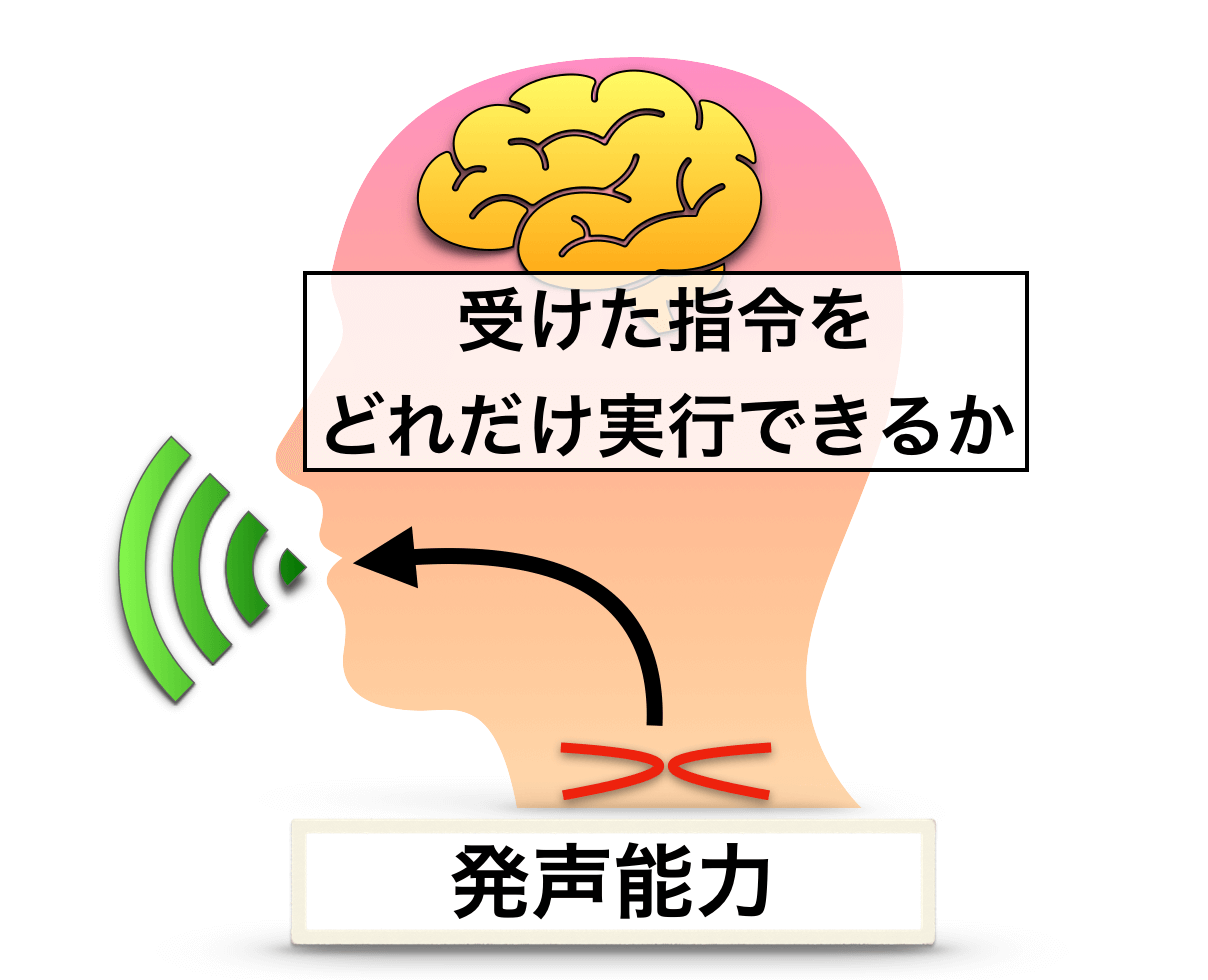

- 発声能力:声を操る能力

という二つの能力です。

音楽的感性は、簡単に言えば『脳の能力』、発声能力は、簡単に言えば『体の能力』です。

この二つの能力が、先ほどの歌の3要素の良し悪しを決めているので、

- 『音程を良くする』+『リズムを良くする』+『音色の質を良くする』=『音楽的感性を鍛える』+『発声能力を鍛える』

と言い換えることができます。

つまり、

- 歌が上手くなる=『音楽的感性を鍛える』+『発声能力を鍛える』

と表現することもできます。

つまり、歌が上手くなるためには、『音楽的感性』と『発声能力』を鍛えればいい。

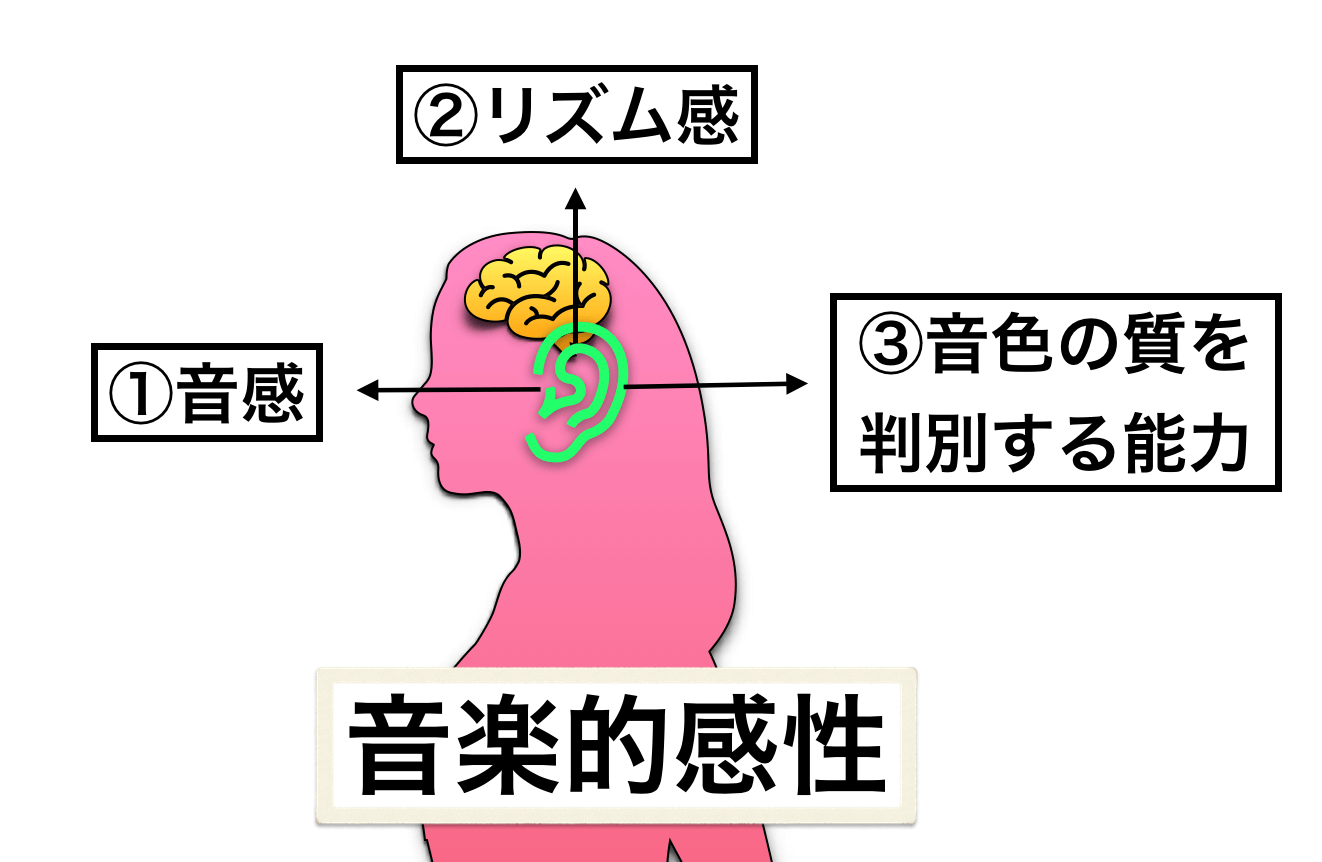

そしてさらに、音楽的感性は大きく3つの項目に分解できます。

発声能力は4つの項目。

つまり、これらを鍛えることが歌のトレーニングの全体像になるということです。

これらの項目は、それぞれさらに細分化して掘り下げていくことになりますが、初心者のうちはあまり細かいことは考えずに、まずこの全体像をざっくりと把握しておくだけで十分でしょう。

全体像を把握しておけば、何か問題が起きた時や、壁にぶつかった時などに対処しやすくなります。

-

-

歌が上手くなるために必要な能力とは?【音楽的感性×発声能力】

続きを見る